2011-04-12 Tue

■ #715. Britannica Online で参照できる言語地図 [indo-european][germanic][slavic][me_dialect][oe_dialect][comparative_linguistics][map][link]

Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia より,英語史に関連する有益な言語地図がいくつか参照できる.ズームできるのでプレゼンに便利.以下にリンクを張っておく.

・ Approximate locations of Indo-European languages in contemporary Eurasia (関連して印欧語族の系統図は,[2009-06-17-1], [2010-07-26-1]を参照.) *

・ Distribution of the Germanic languages in Europe (関連してゲルマン語派の系統図は,[2009-10-26-1]を参照.) *

・ Distribution of Romance languages in Europe *

・ Distribution of the Slavic languages in Europe *

・ The distribution of Old English dialects *

・ The distribution of Middle English dialects (中英語方言区分については,[2009-09-04-1]を参照.) *

・ English Language Imperialism: The English Language Across the World (世界における英語の広がりについては,[2010-05-08-1]を参照.) *

2011-03-15 Tue

■ #687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 [adjective][inflection][germanic][indo-european][oe][demonstrative][ilame]

[2009-10-26-1]の記事の (1) で触れたように,ゲルマン語派の特徴の1つに,形容詞が強変化 ( strong or indefinite declension ) と弱変化 ( weak or definite declension ) の2種類の屈折を示すというものがある.この区別は現代英語では失われているが,古英語や現代ドイツ語では明確に認められる.両屈折の使い分けは原則として統語的に決められ,形容詞が指示詞 ( demonstrative ) の後で用いられる場合には弱変化屈折を,それ以外の場合には強変化屈折を示す.(古英語の例で強変化屈折と弱変化屈折のパラダイムを参照.また,中英語の形容詞屈折との関連で[2010-10-11-1]を参照.)

ゲルマン語派の特徴ということから分かるように,印欧祖語ではこの区別はなかった.印欧祖語では,形容詞は特有の屈折をもたず,名詞に準じる形で性・数・格によって屈折していた.形容詞は名詞の仲間と考えられていたのである.ところが,ゲルマン祖語の段階で形容詞は形態的に名詞から離れ,独立した屈折体系を保持していた指示詞と親和を示すようになる.これが,古英語などに見られる強変化屈折の起源である.実際に古英語で屈折表を見比べると,形容詞の強変化屈折と þes に代表される指示詞の屈折は語尾がよく似ている.

しかし,指示詞と形容詞が同じような屈折を示すということは,「指示詞+形容詞+名詞」のように両者が続けて現われる場合には同じ屈折語尾が連続することになり,少々うるさい.例えば,"to this good man" に対応する古英語表現は *þissum gōdum men として現われることになったかもしれない(実際の古英語の文法に則した形は þissum gōdan men ).Meillet (183) によれば,ゲルマン語はこの「重苦しさ」 ( "lourd" or "choquant" ) を嫌い,指示詞に後続する形容詞のために,あまり重苦しくない屈折として,よく発達していた名詞の弱変化屈折を借りてきた.こうして,統語的条件によって区別される2種類の形容詞屈折が,ゲルマン語派に固有の特徴として発達したのである.( Meillet の「重苦しさ」回避説の他にも複数の要因があっただろうと考えられるが,未調査.)

古英語の主要な品詞の簡易屈折表については,[2010-01-02-1]でリンクを張った OE Inflection Magic Sheet も参照.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-02-14 Mon

■ #658. William Jones 以前の語族観 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][history_of_linguistics][hebrew][jones]

[2010-02-03-1]の記事で,Sir William Jones (1746--1794) によって印欧語比較言語学の端緒が開かれたことを見た.現在では前提とされている言語間の系統的関係,究極の祖語 ( proto-language ) ,語族 ( language family ) などという概念は,Jones 以前にはあくまでおぼろげなものでしかなかった.ただし,諸言語の親言語 ( parent language ) ほどの概念であれば,限られた範囲で論じられることは中世よりあった.以下,Perret (14--15) を参照して語族観に関する前史を箇条書きで概観する.

・ 10世紀,ユダヤやアラブの文法家がヘブライ語とアラビア語の類似を指摘し,後にセミ語族と認められるものの存在を予想した.

・ 13世紀,Roger Bacon (1220?--92) が古代ギリシア語と現代ギリシア語諸方言の系統関係を,Giraud de Cambrie がケルト諸語の系統関係を,指摘した.

・ 14世紀の最初,ダンテ (1265--1321) がロマンス諸語のラテン語起源に気付いた.

・ 16,17世紀に,印刷業者 H. Estienne や 辞書編纂者 Ménage などがそれぞれフランス語のラテン語起源を確証した.

・ 16世紀終わりから,探検家たちがインドの諸言語,ギリシア語,ラテン語,さらにペルシア語,ゲルマン諸語との関係について言及し始めた.

しかし,本格的な語族の探求の素地は,世界規模での探検や植民地貿易が開始された18世紀になってようやく築かれたといってよい.このような歴史の流れを受けて,18世紀の後半,サンスクリット語を研究した Jones による歴史的な講演が行なわれたのである.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2011-02-13 Sun

■ #657. "English is the least typical Indo-European language." [germanic][indo-european][drift]

昨日の記事[2011-02-12-1]でも取り上げたが,ゲルマン語派の一般的特徴を詳説した Meillet は,英語が印欧語族のなかでいかに特異な変化を遂げた言語であるかを力説している.ゲルマン諸語の歴史は印欧祖語の原型からの逸脱の歴史であり,そのなかでも英語は特に逸脱の程度が激しいという.ここしばらく Meillet の Caracteres を読んでいたが,最後の1ページに上記のゲルマン語観,英語観が凝縮されている."CONCLUSION GÉNÉRALE" を拙訳つきで引用しよう.

Le germanique commun, fait à peu près tout entier d'éléments indo-européens, et dont l'aspect est à beaucoup d'égards encore tout indo-européen, était déjà en réalité un système nouveau. En développant les innovations qu'il présentait, les dialectes en lesquels il s'est différencié ont abouti à des états de choses qui s'éloignent de plus en plus de l'indo-européen. Le groupe de tous le plus conservateur, le groupe allemand, a pourtant une grammaire tout autre que la grammaire indo-européenne et un vocabulaire pénétré de mots étrangers, de valeurs étrangères de mots. Et, là où les circonstances historiques ont hâté le développement, presque rien n'est resté du type indo-européen de la langue : en anglais, la prononciation est éminemment singulière, la grammaire est d'un type qui est le plus loin possible du type indo-européen, et le vocabulaire ne laisse presque plus apparaître que bien peu de termes anciens avec leur sens ancien. A l'indo-européen, l'anglais est lié par une continuité historique; mais il n'a presque rien gardé du fonds indo-européen. (Meillet 221)

ゲルマン祖語は,ほとんどすべて印欧語の要素からなっており,その特徴は多くの点でいまだに印欧語的であったが,実際上はすでに新しい体系であった.ゲルマン祖語から分化した諸方言は,祖語が示していた革新を発展させながら,ますます印欧祖語から乖離された状態に到達した.そのなかで最も保守的な語群であるドイツ語群ですら,印欧祖語文法とはまったく異なる文法をもっており,外国語単語と外国語の語義に満たされた語彙をもっている.そして,歴史的な状況によりその発展が促進された言語では,印欧語タイプの特徴はほとんど残されていないのである.現に英語では,発音は著しく独特であり,文法は印欧語タイプから可能な限りかけ離れており,語彙は古い意味をもった古い語をほんの僅かばかり表わすにすぎない.英語は歴史的継続性によって確かに印欧祖語に結び付いている.しかし,英語は印欧祖語の本質をほとんど何も保っていないのである.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-02-12 Sat

■ #656. "English is the most drifty Indo-European language." [germanic][indo-european][drift][inflection][synthesis_to_analysis]

英語の文法史において,屈折の衰退の過程は最も大きな話題と言ってよいかもしれない.古英語後期から初期中英語にかけて生じた屈折の衰退により,英語は総合的な言語 ( synthetic language ) から分析的な言語 ( analytic language ) へと大きく舵を切ることになった.

英語以外のゲルマン諸語でも程度の差はあれ同じ傾向は見られ,これはしばしば drift 「漂流,偏流」と呼ばれる.いや,実は drift は印欧諸語全体に広く観察される大きな潮流であり,ゲルマン諸語に限定されるべき話題ではない.とはいえ,ゲルマン諸語でとりわけ顕著に drift が観察されることは事実である.そして,そのゲルマン諸語のなかでも,英語が最も顕著に drift の効果が見られるのである.

英語が "the most drifty Indo-European language" であることを示すには,本来は現存する印欧諸語のそれぞれについてどの程度 drift が進行しているのかを調査するという作業が必要だろうが,そうもいかないので今回は権威を引き合いに出して済ませておきたい.

La tendance à remplacer la flexion par l'ordre des mots et par des mots accessoires est chose universelle en indo-européen. Nulle part elle ne se manifeste plus fortement que dans les langues germaniques, bien que le germanique conserve encore un aspect alchaique. Nulle part elle n'a abouti plus complètement qu'elle n'a fait en anglais. L'anglais représente le terme extrême d'un développement: il offre un type linguistique différent du type indo-européen commun et n'a presque rien gardé de la morphologie indo-européenne. (Meillet 191--92)

屈折を語順や付随語で置きかえる傾向は,印欧語では普遍的なことである.ゲルマン祖語はいまだに古風な特徴を保持しているとはいえ,ゲルマン諸語以上に激しくその傾向の見られる言語はなく,英語以上に完全にその傾向が成功した言語はないのだ.英語はある発達の究極の終着点を示している.英語は印欧祖語の型とは異なった言語の型を提示しているのであり,印欧語的な形態論をほとんど保っていないのだ.

「付随語」と拙訳した des mots accessoires は,Meillet によれば,古英語 ge- などの動詞接頭辞,北欧語の -sk のような再帰代名詞的な動詞につく接尾辞,指示詞から発達した冠詞といった小辞を指す.

噂と違わず,現代英語は印欧語として相当の異端児であることは確かなようである.もっとも,ピジン英語 ( see [2010-08-03-1] ) などを含めれば,英語よりもさらに漂流的な言語はあるだろう.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-02-05 Sat

■ #649. アルメニア語 [armenian][indo-european][map][indo-european_sub-family]

印欧諸語のなかでもアルメニア語 ( Armenian ) は影が薄い.印欧語系統図 ( see [2009-06-17-1], [2010-07-26-1] ) で1つの独立した語派を形成していながら類縁関係のある言語が他にないというのがその理由だろう.(1875年に独立した語派として認められるまでは,イラン語群に区分されていた.)

アルメニア語はコーカサス山脈 ( the Caucasus Mountains ) の南に位置するアルメニア共和国( the Republic of Armenia; 1991年独立)の公用語である.コーカサス山脈地帯,トルコ東部,ロシア南部などで有史以前の前8世紀頃より話されていたとされる.現存する最古の文献は5世紀に古典アルメニア語で訳された聖書である(アルメニアは,紀元300年頃,正式にキリスト教を受け入れた世界最初の国である).現在は東西2方言に分かれており,東方言が主流をなす.話者人口は約670万人で,アルメニア国内にその過半数がいる.

様々な民族に征服されてきたため諸言語からの影響が強く,語彙ではトルコ語,セミ諸語,ギリシア語,そして特にペルシア語からの借用語を多く取り込んでいる.また,非印欧語族であるコーカサス諸語に囲まれているために,これらの言語から文法や音韻への強い影響が認められる.例えば,アルメニア語は現代英語と同様に印欧諸語には珍しく文法性 ( grammatical gender ) を欠いているが ( see [2010-08-27-1] ) ,これは文法性をもたない南コーカサス諸語の影響と考えられている (Baugh and Cable 24--25) (格については7格が残存しているので,文法性の消失を,英語史にみられるような一般的な屈折の衰退の一環として説明するのは難しい).

類縁の言語がないと上述したが,実は,小アジア中部・北西部にわたっていた古代王国フリギア ( Phrygia; 前11世紀頃から) で話されていたフリギア語 ( Phrygian ) との関係が,少ない証拠から示唆されている.

印欧語族の遠い親戚であるという点を除けば,アルメニア語と英語に接点はほとんどない(ただし heathen の語源にアルメニア語が関係しているという説がある).しかし,アルメニア語は,英語史(より正確にはゲルマン語史)上のある大きな変化を解明するのに非常に重要な示唆を与えてくれる.それについては明日の記事で.

アルメニア(語)については,以下の記事を参照.

・ Ethnologue report for Armenian

・ Armenia -- Britannica Online Encyclopedia

・ Armenia -- CIA: The World Factbook

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2011-01-24 Mon

■ #637. クルガン文化と印欧祖語 [indo-european][archeology][kurgan][substratum_theory][tocharian][map][reconstruction]

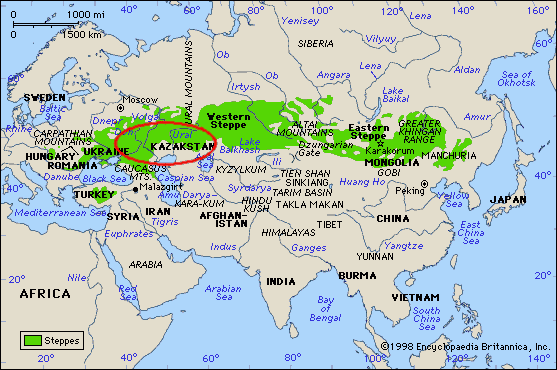

[2011-01-20-1]の記事で触れたように,印欧祖語 ( Proto-Indo-European ) の起源に関しては諸説が提案されてきた.現在では,ウクライナ,ロシア南部,カザフスタンのステップ地帯に栄えたクルガン文化 ( the Kurgan culture ) の担い手が印欧祖語の話者だったとする説が比較的優勢である.最初にこの学説を唱えたのは考古学者 Gimbutas で,彼女は1963年の論文で従来の印欧語ヨーロッパ起源説に異を唱え,黒海からカスピ海を経てアラル海に渡るステップ地帯が印欧語の故郷ではないかと提起した.考古学についてはまるで門外漢だが,問題の論文を読んでみた.要旨は以下の通りである.

(1) 比較言語学上の前提として,印欧祖語の故郷は Finno-Ugric, Caucasian, Semitic 語族の近隣にあったに違いない.

(2) 印欧諸語のなかで強い類似を示す語派の分布を考慮すると,印欧祖語の故郷は比較的限られた地域に同定される.

(3) ヨーロッパを故郷と仮定した場合,遠く東に分布する Indic 語派や Tocharian ( see [2009-08-06-1], [2009-08-14-1] ) を説明するのに東への大移動が前提となるが,それを示す考古学的な証拠はない.

(4) それに対して,紀元前3千年紀前半のユーラシアステップ地帯には活発な東西文化交流のあったことが考古学的に確証されている.

(5) ここにユーラシアステップ地帯に栄えたクルガン文化の存在が浮かび上がってくる.Kurgan とはロシア語で「塚,古墳」 "barrow" を意味する.この文化の考古学上の最大の特徴は,死者を土を盛った塚に埋葬した点であり,これは西に隣接する北黒海文化 ( the North Pontic culture ) とは著しい対照をなす.

(6) クルガン文化の担い手は長頭で背丈が高くきゃしゃだったとされる.紀元前3千年紀には,すでにいくつかの変種に分かれており,小規模な集団で丘の上で半遊牧的な生活を営んでいたと考えられる.強力な王・貴族によって統治される組織的な集団で,牛車をもっており,紀元前3千年紀後半にはヨーロッパ各地を征服しては自言語を押しつけていった. *

That the Kurgan people succeeded in conquering almost two-thirds of the European continent was probably largely due to their social organization and to the possession of vehicles. (827)

(7) しかし,ヨーロッパ征服のあいだに諸文化の融合が起こり,各地で様々な文化が分化していった.

For about two or three centuries after the Kurgan appearance in Europe, archeology shows a coexistence of different cultural elements, a process of hybridization, a degeneration and a gradual disappearance of local elements. The old cultural patterns tapered off, but the influence of the substratum cultures remained as a strong undercurrent which led to an increased differentiation of the culture and to the formation of a variety of separate groups. (827)

(8) このクルガン分化の担い手こそが,印欧祖語の共通の祖先なのではないか.

I would like to see in the expanding Kurgan people the common ancestors of all Indo-European groups that formed in the successive centuries in Europe and the Near East. (829)

特に重要な点は,クルガン文化は早い段階から分化を起こしていたと推定されていることである.ヨーロッパ征服以前にも北黒海文化やカフカス文化と融合しており,征服以降はますます諸文化と融合してきた.初期から必ずしも一様な集団ではなかったということは,比較言語学上の語の再建形をどのように解釈すべきかという問題にも大きく関わってくる.

常に移動する一様でない文化集団---これは過去だけでなく現在の印欧語族にもあてはまる表現である.

There never was a period of "definitive development and of a final linguistic crystallization"---either in prehistoric, or in historic times. All was fluid, all was and still is changing. (833)

・ Gimbutas, Marija. "Indo-Europeans: Archeological Problems." American Anthropologist 65 (1963): 815--36.

2011-01-20 Thu

■ #633. beech と印欧語の故郷 [indo-european][comparative_linguistics][map][history_of_linguistics]

昨日の記事[2011-01-19-1]の続編.印欧語比較言語学史における論争,「ブナ問題」 ( Buchenargument ) とは何か.今回は,この論争について風間 (pp. 32--36, 60) に拠って概説する.

19世紀は比較言語学が著しく発展した時代だが,それに伴って印欧祖語の故郷の探索への熱も高まった.印欧祖語の語形が理論的に再建できるということは,その語を用いる民族が歴史的,地理的に存在したとということを示唆する.では,その印欧祖語の担い手たる民族の故郷はどこだったのか.

考え方は次の通りである.多くの印欧諸語に文証され,互いに形態的な対応を示す同根語 ( cognate ) は,原初の印欧祖語で使われていた可能性が高い.それに対して,少数の言語にしか同根語が存在しないような語は,諸語への分化の過程で導入された可能性が高い.多くの言語にみられる同根語の一覧を作ってみれば,それが印欧祖語の中心的な語彙であり,印欧祖語文化の一面を垣間見せてくれる可能性が高い.特に一覧に動植物の名前が含まれていれば,それらの地理的な分布を調べることによって,印欧祖語の故郷も推定できるかもしれない.

このような仮定に基づき様々な動植物が注目されてきたが,その1例が問題のブナだった.最初にブナを取り上げたのは L. Geiger (1829--70) という言語哲学者だった.Geiger はブナの古代の生育地を,当時のプロシア領バルト海州の西側とし,特に現在のドイツを中心とした地域と推定した.後にこの範囲はさらに厳密になり,ヨーロッパブナの生育地は,北は旧ケーニヒスブルク(現カリーニングラード)から南は黒海に臨むクリミア半島を結ぶ線の西側と限定された.

なぜ複数の候補語からブナが選ばれて脚光を浴びることになったのかは,必ずしも自明ではない.ブナを表わす同族語はインド語派には見られないし,ギリシア語の対応語は指示対象がブナそのものではなく "edible oak" である.せいぜいゲルマン語派,イタリック語派,大陸ケルト語に共通して文証されるにすぎず,そもそも,印欧祖語に存在していたはずの語の候補としては証拠が弱いのである.

しかし,ブナはその生育地の限界線が上述のようにヨーロッパ東部で縦断しているために,2つの点で象徴的な意義を付されることとなった.1つは,当時の印欧語の故郷に関する2つの対立する学説---アジア説とヨーロッパ説---を巡る議論で,ブナがヨーロッパ説支持者によって利用されたことである.ヨーロッパ説支持者にとっては,ブナの限界線はアジア説を退けるのに都合よく引かれていたのである.学界政治に利用されたといってよいだろう.もう1つは,より純粋に比較言語学的な問題が関わっている.印欧諸語は,[2009-08-05-1]の記事で見たように,西側 centum グループと東側 satem グループに大別される.この区別の要点は /s/ と /k/ の子音対応にあるが,地理的な分布でいえばおよそきれいに東西に分かれており,ブナの限界線が縦断して東西の境界線となっていることは,説明上都合がよい.

はたして,ブナを表わす語は印欧語故郷論において実力以上の価値を付与されることになった.冷静に考えればブナに注目すべき根拠は薄いのだが,学界にも時代の潮流というものがある.ブナ問題によってヨーロッパ説を巡る議論は盛り上がり,人類学や考古学の分野をも巻き込んでヨーロッパ説,さらにはより限定的にドイツ説が出現してくる.ドイツの印欧語の故郷を巡る議論はやがてドイツ民族優勢論に発展し,ナチズムへなだれ込んでゆくことになった.比較言語学の問題が,ブナを巡って政治的に利用されたのである.

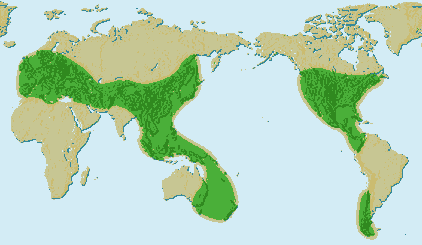

戦後,ドイツ説は一時陰をひそめたが,ブナ問題ならぬ鮭問題 ( Lachsargument ) によって復活した.ブナ問題についてはすでに過去のものと思われたが,南部説を採るイギリス人のギリシア学者 R. A. Crossland はブナの指示対象を従来の Fagus silvatica 「ヨーロッパブナ」だけでなく Fagus orientalis へ拡張することで限界線を自説に適合するように南下させた.確かに,言語においてある語が新環境で指示対象を変化させるということは頻繁に生じるものである([2011-01-02-1]の記事でみたアメリカにおける事例を参照).また,現在におけるブナ科の生育地分布図(下図参照)を見ればわかるように,beech の同族語が広くブナの仲間を指示してよいということになれば,ブナはもはや印欧語の故郷を決定する鍵とななりえないだろう.ここに,ブナ問題の最大の陥穽がある.

故郷を探るロマン,学界政治,民族主義的な思惑,こうした人間くさいものがブナを一躍有名にしてきたのである.風間 (p. 60) の指摘するとおり,現在でもまだ「ぶな」は生きているかもしれない.

ちなみに,現在では M. Gimbutas によって提唱されたロシア南部のステップ地帯に栄えたクルガン文化の担い手が印欧祖語を話していたのではないかとする説が有力である.

・ 風間 喜代三 『印欧語の故郷を探る』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2011-01-19 Wed

■ #632. book と beech [plural][indo-european][i-mutation][etymology]

[2010-11-03-1]の記事で古英語 bōc "book" の屈折表を示した.この語は,複数の主格・対格(および単数の属格・与格)で i-mutation の作用を示す,典型的なゲルマン語派の athematic declension の例である.古英語では現代風の複数形態 books に類する形ではなく,語幹母音が前寄りに変化し,それに伴って語尾子音が口蓋化 ( palatalise ) した bēċ なる形態が用いられていた.もし後の歴史で類推によって -s 語尾を取ることがなかったならば,この形態は *beech として現代に伝わっていたはずである.

"books" に対応する語としての *beech は確かに現代に伝わらなかったが,beech という語は「ブナ」(ブナ科ブナ属)の意で現代英語に存在している.beech と book は形態上たまたま関係しているわけではなく,確かに語源的な関係がある.この場合,前者から後者が派生されたとされている.かつてブナの灰色で滑らかな樹皮の板にルーン文字が書かれたことから,ブナは文字や本の象徴となったのである.

beech 「ブナ」は印欧祖語の *bhāgos に遡る.諸言語での形態を列挙すると,German Buche ( Old High German buohha ), Dutch beuk ( Middle Dutch boeke ), Old Norse bóc; Latin fāgus; Greek phāgós / phēgós "edible oak"; Old Slavonic buzū "elm" など.

現代英語の beech は beech-tree, beech-wood などの単純な複合語のほか,母音を変化させた形態で buckwheat 「ソバ」(種がブナの実に似ていることから)の第1要素としても認められる.

さて,この beech はかつて比較言語学の大論争を巻き起こしたことがある.印欧語比較言語学史上に名高い「ブナ問題」 ( Buchenargument ) は,比較言語学のロマンと民族主義の危うさを象徴する例として現代にまで記憶されている.その「ブナ問題」とは何か.それは明日の記事で.

2010-09-05 Sun

■ #496. ウラル語族 [uralic][indo-european][family_tree][i-mutation][language_family]

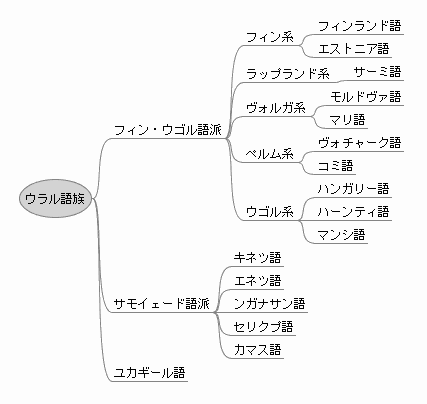

8月末はハンガリーでハンガリー語 ( Hungarian ) に触れてきたので,ハンガリー語とそれが属するウラル語族 ( Uralic ) について関心をもった.簡単に整理してみたい.

ハンガリー語は,印欧語族 ( Indo-European ) に属する英語とは無関係と考えられるが,ユーラシア大語族の仮説によれば両語族は遥か遠い類縁関係にある.同仮説によるとユーラシア大語族は印欧語族,ウラル語族,アルタイ語族 ( Altaic ) からなる.日本語をアルタイ語族に含める論者もいるので,その場合には日本語,英語,ハンガリー語はいずれもかすかに繋がっているという理屈になる.これらの仮説はおいておくとして,ハンガリー語の属するウラル語族の簡易系統図を見てみよう(バーナード・コムリー他,p. 46 の図をもとに作成).

Britannica よりウラル語族の分布図も参照.また,ウラル語族の各言語の詳細については,Ethnologue report for Uralic を参照.

ウラル語族の名前はウラル山脈 ( the Urals ) に由来し,実際,同語族の分布は山脈を中心に東西に広がっている.ハンガリー語は9世紀にウラル地方から西に移住してきたマジャール人の言語で,現在は他の同族諸言語から大きく離れて分布している.フィンランドの公用語のフィンランド語,スカンジナビア北部やロシアのコーラ半島の遊牧民ラップ人に話されるサーミ語,エストニアの公用語のエストニア語は互いに近い関係にあるフィン系の言語だが,ハンガリー語の属するウゴル系とは約3000年前に分離したと考えられている.そのため現在では,ハンガリー語と例えばフィンランド語の関係は遠いが,比較言語学的な音声の対応は明らかである.

この語族の言語的な特徴は複雑な格体系と母音調和 ( vowel harmony ) にある.フィンランド語で15格,ハンガリー語で17格と目が回りそうだが,格語尾は非常に規則的で予測可能だという.母音調和は1つの単語内で同系列の母音のみが共存できる母音配列上の規則で,体系的な同化 ( assimilation ) と考えられる.

英語には体系的な母音調和はないが,英語を含むゲルマン語にかつて生じた i-mutation は一種の母音調和と考えられなくもない.i-mutation については,「foot の複数はなぜ feet か」の記事を参照.

比較のために印欧語族の系統図は[2010-07-26-1], [2009-06-17-1]を参照.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.46--47頁.

2010-08-27 Fri

■ #487. 主な印欧諸語の文法性 [gender][indo-european]

現代英語英語は文法性 ( grammatical gender ) をもたない点で,印欧諸語のなかで唯一とは言わないまでも稀な言語である.古英語期には男性,女性,中性の3性を区別していたが,初期中英語期以来,屈折語尾の衰退に伴って文法性も曖昧となり,生物学的な性に基づく自然性 ( natural gender ) へ取って代わられた.英語学習者の立場からすると,文法性という一見して理不尽な文法カテゴリーが失われたことによって学習が楽になったことは間違いない.文法性の欠如が現代英語の主要な特徴の1つとされる所以である ( see [2009-09-25-1] ) .

そもそも印欧祖語 ( Proto-Indo-European ) は男性,女性,中性の3性を区別していたとされ,その区別は古英語を含めた多くの言語に引き継がれた.しかし,別の多くの言語は3性の区別を2性に再編成したり,英語のように区別そのものを失った言語も少数だがある.今日は,印欧諸語の文法性の区分を一覧してみよう.

以下は,Wikipedia より Grammatical gender と Noun class: Languages without noun classes or grammatical genders を参考に語派ごとにまとめた表である.[2010-07-26-1], [2009-06-17-1]辺りの印欧語系統図を眺めながら確認されたい.Gender 欄の略記号は以下の通り.

・ MFN = 男性,女性,中性の3性を区別

・ MF = 男性と女性の2性を区別

・ CN = 共性(男性と女性が融合した "common gender" )と中性の2性を区別

・ 0 = 文法性の区別なし

| Language | Subfamily | Gender |

|---|---|---|

| Albanian | Albanian | MF |

| Hittite | Anatolian | CN |

| Armenian | Armenian | 0 |

| Latvian | Italic | MF |

| Lithuanian | Balto-Slavic | MF |

| Belarusian | Balto-Slavic | MFN |

| Bosnian | Balto-Slavic | MFN |

| Bulgarian | Balto-Slavic | MFN |

| Croatian | Balto-Slavic | MFN |

| Czech | Balto-Slavic | MFN |

| Macedonian | Balto-Slavic | MFN |

| Old Prussian | Balto-Slavic | MFN |

| Polish | Balto-Slavic | MFN |

| Russian | Balto-Slavic | MFN |

| Serbian | Balto-Slavic | MFN |

| Serbo-Croatian | Balto-Slavic | MFN |

| Slovak | Balto-Slavic | MFN |

| Slovene | Balto-Slavic | MFN |

| Sorbian | Balto-Slavic | MFN |

| Ukrainian | Balto-Slavic | MFN |

| Breton | Celtic | MF |

| Cornish | Celtic | MF |

| Irish | Celtic | MF |

| Scottish Gaelic | Celtic | MF |

| Welsh | Celtic | MF |

| Gaulish | Celtic | MFN |

| Old Irish | Celtic | MFN |

| Afrikaans | Germanic | 0 |

| English | Germanic | 0 |

| Danish | Germanic | CN |

| Dutch | Germanic | CN |

| Low German | Germanic | CN |

| Swedish | Germanic | CN |

| Faroese | Germanic | MFN |

| German | Germanic | MFN |

| Icelandic | Germanic | MFN |

| Norwegian | Germanic | MFN |

| Old English | Germanic | MFN |

| Yiddish | Germanic | MFN |

| Greek | Hellenic | MFN |

| Bengali | Indo-Iranian | 0 |

| Persian | Indo-Iranian | 0 |

| Hindi | Indo-Iranian | MF |

| Punjabi | Indo-Iranian | MF |

| Romani | Indo-Iranian | MF |

| Urdu | Indo-Iranian | MF |

| Gujarati | Indo-Iranian | MFN |

| Marathi | Indo-Iranian | MFN |

| Sanskrit | Indo-Iranian | MFN |

| Catalan | Italic | MF |

| Corsican | Italic | MF |

| French | Italic | MF |

| Galician | Italic | MF |

| Italian | Italic | MF |

| Occitan | Italic | MF |

| Portuguese | Italic | MF |

| Sardinian | Italic | MF |

| Sicilian | Italic | MF |

| Spanish | Italic | MF |

| Venetian | Italic | MF |

| Latin | Italic | MFN |

| Romanian | Italic | MFN |

方言や文語・口語の別によって言語内でも性の区別の仕方が異なることもあるので上記はあくまで参考に.現代英語のように性が消失したのは,Afrikaans, Armenian, Bengali, Persian くらいで稀である.

2010-07-26 Mon

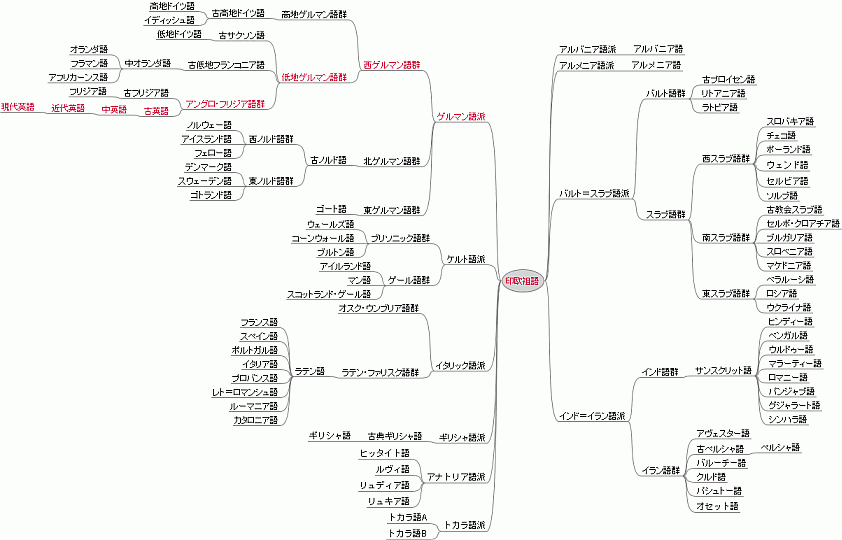

■ #455. インドヨーロッパ語族の系統図(日本語版) [indo-european][family_tree][flash]

[2009-06-17-1]でインドヨーロッパ語族の系統図を掲載したが,言語名を日本語表記とする改訂版を作成してみた.向かって左側が centum グループ,右側が satem グループ ( see [2009-08-05-1] ).合わせてノードを開閉できるFlash版も作ったので,戯れにどうぞ.

今回あらためて印欧語系統図を作成して分かったことは,参考書によって言語の所属や配置が異なる,言語名の列挙の仕方に方針がない,言語名の日本語表記に揺れがあるなど,未確定だったり不明だったりする点が多いということ.言語の系統というのは難しいものだと実感した ( see [2010-05-01-1] ) .

(図をクリックすると拡大)

2010-06-11 Fri

■ #410. 古英語 snoru で再建の具体例を [reconstruction][indo-european]

比較言語学や語源学で用いられる再建 ( reconstruction ) の手法は,印欧祖語の復元に全力を注いだ19世紀の言語学者たちによって洗練されてきた合理的な手順である.有名な「音韻法則に例外なし」という原則に基づいて印欧諸語に現存する様々な言語証拠を比較し,系統図の穴を埋めてゆく手順には,考古学的な解明に似た一種のロマンが付随する.しかし実際のところ再建には難題がつきもので,素人が手を出せるような分野ではない.今回は,一つの語を例にとり再建の入り口を覗いてみたい.例と説明は Watkins によるものである.

取り上げる語は古英語の snoru 「義理の娘,嫁」である.この語は古英語に限らず印欧諸語に現れ,印欧祖語に遡ると考えられるが,印欧祖語ではどのような音形式をとっていたのだろうか.これを再建の手法によって復元してみたい.いくつかの言語に現れる snoru の対応語(これらを cognates と呼ぶ)を一覧してみよう.

Sanskrit, OE, OCS では sn- で始まっているが,Latin, Greek, Armenian, Albanian では n- で始まっている.他の多くの語でも同様の分布が確認されるので,印欧祖語 ( IE ) では *sn- だったのではないかと推測される.後者4言語では IE の語頭の s が消失したものと思われる.

次に第一音節の母音に関しては,OE を含むゲルマン語派ではこのような位置で u が o に変化したことが他の例からもわかっており,IE では *u だったことが確信をもって推測される.

次の子音は,IE *s を仮定すると都合がよい.他例から OE や Latin で s が r へ変化したことが知られており,OCS で s が kh へ変化したことが知られているからである.同様に,Greek, Armenian では母音に挟まれた s は消失したことも分かっており,すべてが説明される.

次に語末母音だが,この再建はやや難しい.Sanskrit, OE, OCS の形態からは他例より IE *ā が再建されうるが,一方で Latin, Greek, Armenian の形態からは IE *os が再建されうる.全体として IE *snusā を仮定するか *snusos を仮定するかの二者択一の問題が生じるが,Latin, Greek でこの語が女性名詞であるという事実が決め手となる.

Latin -us, Greek -os は通常は男性名詞語尾だが,実際には当該の語は女性名詞である.この予想に反する語尾と性の関係は,Latin や Greek で新たに生じた不規則性と考えるよりは,IE から受け継いだ特徴と考えるほうが合理的である.IE *snusos という女性名詞を仮定すると,Latin, Greek の形態と性に説明がつく.一方,Sanskrit, OE, OCS では -os は男性名詞と結びつく語尾であり,当該の語が女性名詞であることとの違和感から女性名詞特有の語尾 -ā で本来の -os を置き換えた,と考えればそれほど無理のない説明が可能である.

最後にアクセントの位置である.Sanskrit, OCS, Greek では後ろにアクセントが落ちることがわかっており,OE でも 上述の s から r への変化はその直後にアクセントが落ちるときのみに生じることが分かっている.したがって,最終的な IE 再建形は *snusós と仮定される.逆にいえば,この形態を仮定すれば,上記の各言語における形態がすべて無理なく説明される.

再建の一例に過ぎないが,諸言語の音変化やその音声学的な妥当性などを広く考慮してはじめて理論的な IE の形態が仮定されることがわかるだろう.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000. xiv--xvi.

2010-05-30 Sun

■ #398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める [indo-european][world_languages][statistics][demography]

印欧語族 ([2009-06-17-1]) は世界最大の語族であり,世界最大の母語話者人口を誇っている.他書(何だったか失念)では印欧語族は世界の 1/4 を占めると記されており,私もその概数をそのまま信じて本ブログでも [2009-08-05-1] で言及したことがあった.ところが Ethnologue の Table 4. Major language families of the world によると相当に異なる数値が提示されている.印欧語族に属する諸言語は,世界人口の 45.67% に相当する27億余りの人々によって話されているという.1/4 どころかほぼ半数であり,大きな違いだ.人口統計は様々な前提・仮定の上ではじき出されるものなのでなかなか評価が難しいが,Ethnologue に基づく限り,2位のシナ・チベット語族 ( Sino-Tibetan ) の人口 12.5 億人を大きく引き離してのトップである.昨日の記事[2010-05-29-1]でまとめた母語話者数による言語のランキング表でも,トップ10言語のなかで7言語までが印欧語族に属するので,世界における影響力が知れよう.

Ethnologue の Summary by language family によると,世界の言語は116の語族 ( language family ) に分かれ,そのなかの主要6語族のみで世界の言語の 2/3 を占め,世界の人口の 5/6 を占めるという.

また,Ethnologue の Indo-European の区分 では,印欧語族を Albanian, Armenian, Baltic, Celtic, Germanic, Greek, Indo-Iranian, Italic, Slavic の9語派に下位分類していることがわかる.

2010-05-03 Mon

■ #371. 系統と影響は必ずしも峻別できない [indo-european][comparative_linguistics][reconstruction]

[2010-05-01-1], [2010-05-02-1]の記事で,言語における「系統」と「影響」の峻別を強調してきた.しかし,実のところ両者の区別は案外と曖昧である.

語彙や文法において互いに類似した言語Aと言語Bがあったと仮定しよう.この類似が「系統」によるもの(例えば両言語が互いに方言関係にある)なのか「影響」によるもの(例えば言語Aの話者が言語Bの話者を文化的に征服した)なのかを知るには,先に言語Aと言語Bにまつわる歴史や社会言語学的状況が分かっていなければならない.系統による類似と影響による類似が混合している可能性も十分にありうる.

英語がラテン語やフランス語から多数の借用語を取り入れてきた事実を例にとろう.これらの英語に入った借用語彙と,借用元のラテン・フランス語彙を比較すると,両者は当然ながら酷似している.この点のみで判断する限り,両者の類似が系統によるものなのか影響によるものなのかは本来は分からないはずである.これが借用という言語的影響の結果であると断言できるのは,英語文化がラテン・フランス文化から影響を受けてきたという歴史上の事実を独立して知っているからである.こうした鍵となる知識がもし得られないとすれば,両者の関係が系統なのか影響なのかを判別することは難しい.(もっとも,文法や他の語彙層を比較すれば,言語内的な観察だけでも,直接的な系統関係にないらしいことは分かるかもしれないが.)

古い時代に遡れば遡るほど,歴史的な知識は不確かになり,系統か影響かを見分ける鍵が少なくなる.印欧語祖語などは6000年前に遡るわけであり,そのくらい昔の話しとなると,諸語が用いられていた社会言語学的なコンテクストは断片的にしか推測できない.そうすると,印欧語の樹形図 ( see [2009-06-17-1] ) では系統関係として図示されている一対の類似した言語が,系統関係ゆえではなく,影響関係ゆえに類似しているに過ぎないというケースがあったとしてもおかしくない.二言語間に甚だしい言語的影響が作用した結果,後からみて系統関係と見まがうほどの酷似に至ったということもあり得る.このような問題は,比較言語学 ( comparative linguistics ) の再建 ( reconstruction ) という方法論でそれこそ慎重に扱われているのだが,実のところ,系統と影響の間に明確な線を引くことは難しい.

概念上は「系統」という縦軸と「影響」という横軸を区別しておくのが便利だが,現実的には両軸が必ずしも直行する対立軸であるわけではないことを銘記しておきたい.

2010-05-01 Sat

■ #369. 言語における系統と影響 [indo-european][family_tree][contact]

この時期,英語史の講義では英語が印欧語族の一員であることについて話をする.リアクションペーパー等で寄せられる所見で非常に多いのが「英語はラテン語から生まれたと思っていた」というものである.英文科のなかでも相当数の学生が,神話とも幻想とも伝説ともいえるこの誤った知識をもって英語を何年も勉強してきたことになる.

似たような誤解としては「英語はドイツ語から生まれた」「英語はラテン系である」「英語はケルト系」などがある.また,首をかしげてしまうような誤解としては「現代英語は古英語の影響を受けている」というものもある.

こうした誤解を解くには,印欧語族の系統図を一瞥すればよい ( see [2009-06-17-1] ).英語がラテン語から生まれたのではないことは一目瞭然だし,英語がドイツ語やケルト諸語などといかなる関係にあるかも即座に明らかになる.これまでに聞いたことのある言語,あるいは名前すら知らなかった言語が,英語とどのような系統関係にあるかが明快に図示されており,初めての人は是非じっくり眺めてみることを勧める.

上記の誤解の多くは「系統」と「影響」とを混同していることによる. 「系統」とは比喩的にいえば血統の関係であり,親子,兄弟,親戚といった用語で語られるような関係である.系統図から分かるとおり,「フランス語はラテン語から生まれた」「英語とフリジア語は兄弟(の子孫)である」「英語とオランダ語は低地ゲルマン語派として遠縁に当たる」などと表現することができる.ラテン語と英語についていえば,決して前者が後者を生んだという関係ではない.広く印欧語族という大きなくくりの中では確かに遠縁に当たるが,あまりに遠すぎて実際上は赤の他人といってよいくらいの関係である.

系統的に近ければ,見た目も似ている傾向があるのは,生物の場合と同じである.だが,血がつながっていたとしても数世代たてば外見や性格の著しく異なる個体が現れることも珍しくない.それでも,血液検査をすれば系統関係ははっきりする.このような関係が「系統」である.

一方で「影響」は,血統とは別次元の問題である.知人から受ける影響ということを想像するとよい.ある知人と親交が深まれば,自分の見た目や考え方もその知人に似てくるものである.ここで知人とは同時代に生きている人物だけでなく,かつて生きていた偉大な人物であってもよい.後者の場合,その人物の残した本などにより影響を受けるということになる.

ラテン語と英語の関係はまさしくこのような「影響」の関係である.英語にとってラテン語は系統的には限りなく赤の他人に近い.しかし,ラテン語の圧倒的な文化は英語にとって良きお手本になった.英語は歴史的に,ラテン語文書やそれを読み書きできる知識人を通じて大量のラテン単語を借用してきたのである.したがって,特に語彙の一面においては,英語はラテン語さながらといってよい.この類似が親子関係や親戚関係(系統)によるものではなく,いわば師弟関係(影響)によるものであることは,しっかりと区別して理解しておく必要がある.

遠くの親戚よりも近くの知人のほうに似るのは,人だけでなく言語も同じことなのかもしれない.先日,授業のリアクションペーパーで,ある学生曰く,

系統と影響は違うということは分かりました.生活してて,親せきからより,身近な友達からの方が影響受けます.

2010-04-14 Wed

■ #352. ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応 [etymology][indo-european][latin][greek][loan_word][phonetics]

本ブログの読者から,L semi- と G hemi- の対応について質問を受けた(質問,ありがとうございます!)./h/ が /s/ に変わるのはなぜか,グリムの法則と関係しているのか,という問いである.

一昨日の記事[2010-04-12-1]では,この問を念頭に super- と hyper- ,sub- と hypo- の例を挙げて,ラテン語 /s/ がギリシャ語 /h/ に対応しうることを示した.ラテン語もギリシャ語も英語の語彙に多大な貢献をしてきており,結果として両言語の遺産が現代英語のなかに共存・混在しているという状況がある.今回は,印欧祖語からの音声変化に触れつつ,ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応について,英語に入った語彙を中心に挙げつつもう少し詳しく述べる.

Szemerényi (51) によると,印欧祖語で確信をもって再建される摩擦音音素は */s/ のみである.ギリシャ語では,印欧祖語の */s/ は閉鎖音の前後と語末においては保たれたが,語頭を含めたそれ以外の環境では気音化して /h/ となった.一方,ラテン語を含めた他の語派では広く /s/ が保たれた.結果として,ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応例が存在することになる.以下に,現代英語の語彙にみられるラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応例をいくつか示す(赤字部分が対応箇所).

| from Latin | from Greek |

|---|---|

| semiconductor 「半導体」 | hemisphere 「半球」 |

| September 「9月」 | heptarchy 「七王国」 |

| sextet 「六重奏」 | hexagon 「六角形」 |

| similar 「同様の」 | homosexual 「同性愛の」 |

| solar 「太陽の」 | heliotrope 「(走日性の草本)ヘリオトロープ」 |

| somnolent 「眠気を誘う」 | hypnosis 「催眠」 |

| supermarket 「スーパーマーケット」 | hypermarket 「ハイパーマーケット」 |

| supposition 「仮定」 | hypothesis 「仮説」 |

September は,もともと「7番目の月」の意.のちに暦が二つずれた.cf. November, October, December.

supposition については,接頭辞 sup- は sub- の異形態.基体の L -position と G -thesis はそれぞれの言語で「置く」の意.

ところで,英語自体も印欧語族の一員であり,印欧祖語 */s/ が保たれたタイプなので,上記のラテン語やギリシャ語の音素に対応する英語本来の音素が /s/ として確認される例がある.seven, six, same, sun など.

さて,最初の問に戻ろう.L semi- と G hemi- の関係について,「/h/ が /s/ に変わった」と表現するのは正しくない.印欧祖語の */s/ が一方では /h/ へ変化し,一方では /s/ として保たれたという対応関係として理解すべきである.

また,IE */s/ > G /h/ の気音化はグリムの法則とは無関係である.グリムの法則 ( see grimms_law ) は,ゲルマン語派を他語派と区別する音変化であり,ラテン語とギリシャ語の対応関係を問題にしている今回のようなケースには無関係である.また,グリムの法則は,閉鎖音系列に起こった体系変化であり,今回のような /s/, /h/ の摩擦音系列の変化とはやはり無関係である.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford: OUP, 1996. Trans. of Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990.

2010-04-12 Mon

■ #350. hypermarket と supermarket [etymology][indo-european][latin][greek][french][loan_translation][lexical_stratification]

以前に住んでいたところの近くにスーパーマーケット Olympic があった.食料品から生活品までが一カ所で揃うので,毎日といってもいいほどに常用していた.そのため,転居して Olympic を利用する機会がなくなったにもかかわらず,常に店内に流れていた Olympic のテーマ曲が今でも頭を回ることがある.おそらく今でも変わっていないだろう.

楽しく明るいお店です 品物豊富なお店です♪

嬉しい安さに微笑んで いつも賢いお買い物♪

あなたの欲しい物 何でも揃う

O L Y M P I C(オーエルワイエムピーアイシー)

ハイパーマーケット オリンピック♪

そう,Olympic は supermarket ならぬ hypermarket なのである.hypermarket の定義はこの辺りの辞書に任せて,ここでは語源を考えてみたい.supermarket は読んで字の如く super- + market の合成語で,英語には1933年が初出である.一方,hypermarket は hyper- + market の合成語で,1970年辺りにフランス語 hypermarché を翻訳借用 ( loan translation ) して英語に取り込んだものである.フランス語の hypermarché 自体は,supermarché "supermarket" にならった造語である.

フランス語でも英語でも,そして日本語(カタカナ)でも,hypermarket は supermarket の巨大進化版であると考えられている.hyper- のほうが super- よりも上位であるという感覚だ.この接頭辞はともに「上の,上位の,過度の」を表す点で共通するが,それもそのはず,印欧祖語の一つの語根 *(s)uper にさかのぼる.この印欧語根がラテン語では super- として伝わり,ギリシャ語では最初の子音が気音化し hyper- となった.above, over, up なども究極的にはこの語根と関連する.

さて,語源が共通であるとすると hyper- のほうが super- よりも上位であるという感覚には根拠がないことになるが,現実的にはそうした感覚が歴然としてある.言語において類義語どうしの意味の棲み分けは自然のことであり,この場合もたまたま hyper- と super- のあいだに程度の差が生まれたのだと論じることはできよう.しかし,hyper- が super- より上位であり,その逆ではないことには,偶然以上の根拠があるのではないか.[2010-03-27-1]の記事で見たように,英語語彙には,大雑把にいってラテン語,フランス語,英語本来語の三層構造が認められる.この最上位に位置するのがラテン語だが,実はその上に超最上位というべきギリシャ語が存在するのである.歴史的に,英語が文化的により上位のフランス語やラテン語から多くの語彙を借用してきたのと同じように,ラテン語は文化的により上位のギリシャ語から多くの語彙を借用してきた.ギリシャ語はラテン語にとって高みにある言語なのである.このような言語文化的な背景を背負ったままに,現在,英語でギリシャ語系 hypermarket とラテン語系 supermarket が区別されているのではないか.

ちなみに,「下位の」を表す接頭辞はラテン語 sub-,ギリシャ語 hypo- である.ここでも /s/ ( Latin ) と /h/ ( Greek ) の対応があることに注意.

2010-03-22 Mon

■ #329. 印欧語の右と左 [indo-european][etymology]

人類の文化はほとんどが右優位である.その根源には,人種・文化を越えてヒトの9割が右利きであるという事実がある.文化の右優位に例外がないわけではない.例えば,古代インカ帝国では左利きが幸運と考えられていたし,中国やその影響を受けた日本でも,時代によっては相対的に左が厚遇されたこともあった.しかし,印欧語をとりまく文化に限ると,右優勢・左劣勢の観念は根強い.今回は,印欧語に通底するこの観念を語源から探ってみたい.

英語の right は印欧語根の *reg- に遡る.原義は「まっすぐにする」で,同じ語根からはラテン語に由来する regular, reign, rule などが英語に入っている.この原義から様々に意味が発展し,「規準」「正義」「権利」「正しい」「正常な」「右の」などへ広がった.right の「右」の意味は古英語後期から現れ始め,それ以前には swīþra が用いられていた.これは,swīþ "strong" の比較級の形であり,"the stronger side" ほどの意味である.このように「右」にはまっすぐで,正しく,強いという思想がある.

一方 left は,種々の語源説があるが,低地ゲルマン諸語に確認される lucht "weak, useless" と同根とされる.古英語の lyftādl "paralysis" にみられるように,病気とも関連づけられている.「左」には弱いという思想がある.

フランス語に視点を移すと,droit 「右」には「法律」の意味がある.一方,gauche 「左」はそのまま英語に借用されて「不器用な」の意味を表す.ラテン語からは dexter 「右の」が dextrous 「器用な」として英語に借用されているし,sinister 「左の」が sinister 「不吉な」としてやはり英語に借用されている.

英語に入った単語を中心にして印欧諸語のごく一部だけを紹介したが,左右の差別は明らかだろう.

・ エド・ライト 『神々の左手?世界を変えた左利きたちの歴史?』 スタジオタッククリエイティブ,2009年.

2010-02-03 Wed

■ #282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘 [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][popular_passage][sanskrit][history_of_linguistics][jones]

1786年,Sir William Jones (1746--1794) が,自ら設立した the Asiatic Society の設立3周年記念で "On the Hindu's" と題する講演を行った.これが比較言語学の嚆矢となった.Jones の以下の一節は,あまりにも有名である.

The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists. (emphasis added)

Jones の洞察の鋭さは,赤字にした三点に見いだすことができる.

(1) Greek,Latin,その他のヨーロッパ語が互いに言語的に関係しているという発想は当時でも珍しくなかった.ヨーロッパの複数の言語を習得している者であれば,その感覚はおぼろげであれ持ち合わせていただろう.だが,Latin, Greek, Hebrew, Arabic, Persian など東洋の言語を含めた多くの言語(生涯28言語を学習したという!)を修めた Jones は,ヨーロッパ語を飛び越えて Sanskrit までもが Latin, Greek などと言語的に関係しているということを見抜くことができた.現代でも,英語(母語人口で世界第二位)とヒンディー語(第三位)が言語的に関係していることを初めて聞かされれば度肝を抜かれるだろうが,Jones の指摘はそれに近い衝撃を後世に与えた.言語ネットワークの広がりがアジア方面にまで伸長したのである.

(2) Jones 以前にヨーロッパ語どうしの言語的類縁に気づいていた人は,主に語彙の類縁のことを話題にしていた.ところが,Jones は文法(特に形態論)どうしも似ているのだと主張した.言語ネットワークに深みという新たな次元が付け加えられたのである.

(3) Jones 以前には,関連する諸言語の生みの親は現存するいずれかの言語だろうと想像されていた.しかし,Jones は鋭い直感をもって,親言語はすでに死んで失われているだろうと踏んだ.この発想は,言語ネットワークが時間という次元を含む立体的なものであり,消える言語もあれば派生して生まれる言語もあるということを前提としていなければ生じ得ない.

Jones 自身はこの発見がそれほどの大発見だとは思っていなかったようで,その後,みずから実証しようと試みた形跡もない.Jones の頭の中に印欧語の系統図([2009-06-17-1])のひな形のようなものがあったとは考えにくいが,彼の広い見識に基づく直感は結果として正しかったことになる.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow