2022-02-09 Wed

■ #4671. アジェージュによる「コーンウォールの不死鳥」 [cornish][breton][welsh][language_death][celtic][sociolinguistics][reformation]

昨日の記事「#4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」」 ([2022-02-08-1]) に引き続き,アジェージュ (264) より「コーンウォールの不死鳥」と題する1節を引こう.コーンウォール語 (Cornish) はフリジア語 (Frisian) 以上に再生・復活という概念からかけ離れているように思われるが,どうだろうか.

四世紀にサクソン人が拡大すると,ケルノウ語〔コーンウォール語〕はカムリ語〔ウェールズ語〕から切り離され,コーンウォール半島のさらに西に閉じ込められた.こうして,ケルノウ語はケルト系の兄弟言語であるカムリ語から遠ざかるとともに,同じケルト語派のいとこ言語にあたるブレイス語〔ブルトン語〕からも分離した.十六世紀後半の宗教改革の犠牲になったケルノウ語は,そのころから徐々に衰退していき,一八〇〇年ごろには話しことばとして消滅してしまった.しかし,驚くべき現象がこの言語の歴史に生じた.ケルノウ語は,二十世紀になってよみがえったのである.運動の推進者にしてみれば,ケルノウ語の再生は,コーンウォールの住民とその伝統との結びつきからくる自然な結果と思われた.この結びつきについての反論の余地のない論理は,一九〇一年に創設されたケルト-ケルノウ協会の有力なメンバーであったH・ジェンナーがきわめて簡潔に言いあらわしている.「なぜコーンウォール人はケルノウ語を学ばなくてはならないのか? なぜなら彼らはコーンウォール人だからである」〔中略〕.再生させようとする言語形態はどの時代のものとすべきかという選択についての議論があることはある.しかし,言語の再生に情熱を傾けるグループのひとびとが,二〇〇年近く前に死んでしまったこのことばを日常生活のなかで使おうとしており,しかもそれに共鳴するひとびとの数がしだいに増えているという事実は,きわめて注目すべきである.なかには,イスラエス国家におけるヘブライ語の再生と比較する者もあるほどである.

宗教改革の時代は,イングランドがブリテン諸島の周辺地域へと「帝国」を拡大しようとした時代である.ブリテン島の南西端にあるコーンウォールもその餌食となり,同地に英語が浸透していくことになった.その後,コーンウォール語は実質的には死語となってしまったが,それを20世紀になってから地元の有志が再生・復活しようとしている,というのだ.

「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]) でも触れたように,このコーンウォール語の復興活動には象徴的な意義しかないという向きもある.確かに現実的には難しいかもしれない.しかし,「民族が言語を生み出す」ということの意味を改めて考えさせてくれる,現代の生きた事例ではある.

・ グロード・アジェージュ(著),糟谷 啓介・佐野 直子(訳) 『共通語の世界史 --- ヨーロッパ諸語をめぐる地政学』 白水社,2018年.

2021-11-25 Thu

■ #4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」 [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][cleft_sentence][irish_english]

「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1]),「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) で取り上げてきたように,「強調構文」として知られている構文の起源と発達については様々な見解がある(ちなみに英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) と呼ぶことが多い).

比較的最近の新しい説によると,英語における強調構文の成長は,少なくとも部分的にはケルト語との言語接触に帰せられるのではないかという「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) が提唱されている.伝統的には,ケルト語との接触による英語の言語変化は一般に微々たるものであり,あったとしても語彙借用程度にとどまるという見方が受け入れられてきた.しかし,近年勃興してきたケルト語仮説によれば,英語の統語論や音韻論などへの影響の可能性も指摘されるようになってきている.英語の強調構文の発達も,そのような事例の1候補として挙げられている.

先行研究によれば,古英語での強調構文の事例は少ないながらも見つかっている.例えば以下のような文である (Filppula and Klemola 1695 より引用).

þa cwædon þa geleafullan, 'Nis hit na Petrus þæt þær cnucað, ac is his ængel.' (Then the faithful said: It isn't Peter who is knocking there, but his angel.)

Filppula and Klemola (1695--96) の調査によれば,この構文の頻度は中英語期にかけて上がってきたという.そして,この発達の背景には,ケルト語における対応表現の存在があったのではないかとの仮説を提起している.論拠の1つは,アイルランド語を含むケルト諸語に,英語よりも古い時期から対応表現が存在していたという点だ.実はフランス語にも同様の強調構文が存在し,むしろフランス語からの影響と考えるほうが妥当ではないかという議論もあるが,ケルト諸語での使用のほうが古いということがケルト語仮説にとっての追い風となっている.

もう1つの論拠は,現代アイルランド英語 (irish_english) で,英語の強調構文よりも統語的自由度の高い強調構文が広く使われているという事実だ.例えば,次のような自由さで用いられる (Filppula and Klemola 1698 より引用).

・ It is looking for more land they are.

・ Tis joking you are, I suppose.

・ Tis well you looked.

このようなアイルランド英語における,統語的制限の少ない強調構文の使用は,そのような特徴をもつケルト語の基層の上に英語が乗っかっているためと解釈することができる.いわゆる「基層言語仮説」 (substratum_theory) に訴える説明だ.

今回の強調構文の事例だけではなく,一般にケルト語仮説に対しては異論も多い.しかし,古英語期(以前)から現代英語期に及ぶ長大な時間を舞台とする英語とケルト語の言語接触論は,確かにエキサイティングではある.

・ Filppula, Markku and Juhani Klemola. "English in Contact: Celtic and Celtic Englishes." Chapter 107 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1687--1703.

2021-11-07 Sun

■ #4577. 英語と古ノルド語,ローマンケルト語とフランク語 [old_norse][french][latin][celtic][frankish][contact][hfl]

英語史では,ヴァイキング時代(8世紀半ばから11世紀まで)における英語と古ノルド語 (old_norse) の濃密な言語接触 (contact) がしばしば話題となる.本ブログでも関連する多くの記事を書いてきたが,そこで前提としてきたのは両言語(話者)がおよそ対等の関係にあったということだ.

2言語の関わる言語接触の多くのケースでは,社会言語学的な上下の区別が明確である.アングロサクソンのブリテン島侵略時の英語とケルト語の言語接触では,英語が上位 (superstratum) でケルト語が下位 (substratum) だった.また,ノルマン征服以後の英語とフランス語の言語接触では,英語が下位 (substratum) でフランス語が上位 (superstratum) だった.

しかし,社会言語学的な上下が明確ではなく,2つの言語が横並び (adstratum) となるケースもある.上記の英語と古ノルド語の言語接触は,その典型例として挙げられることが多い.

このような例をもう1つ挙げるとすると,ローマンケルト語とフランク語の言語接触が候補となる.一見すると支配者たちの母語であるフランク語が上位で,被支配者たちの母語であるローマンケルト語が下位という社会言語学的な関係が成立していただろうと考えられるかもしれないが,Millar (4--5) によると横並びと考えるのが最も適切だという.

In post-Roman Gaul, for instance, the relationship between the military dominant Franks and the Romano-Celtic population whom they ruled was not one of a genuinely superstratal versus substratal type. Instead, the relationship between the two groupings are best described as adstratal. While the military power of the Franks was considerable, their administration for Roman tradition and lifestyle was perpetually present; they were often bilingual. By the same token, the Gallo-Roman elite appear to have been happy to take on aspects of Frankish culture --- in particularly, names --- from an early period. No doubt they were more than aware of the centre towards which power, influence and capital of various sorts was now flowing. The Frankish influence upon the ancestor of modern French are visible, therefore, but they tend to be concentrated in particular semantic fields, such as the technology and practice of warfare and fortification, where the Franks' primary expertise and power base lay. A good example of this is Modern French maréchal 'supreme war leader', but originally 'leader of the cavalry', borrowed early on from Frankish.

英語史とフランス語史に関わる "adstratal relationship" を示す2例として銘記しておきたい.

・ Millar, Robert McColl. Contact: The Interaction of Closely Related Linguistic Varieties and the History of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2016.

2021-08-13 Fri

■ #4491. 1300年かかったイングランドの完全英語化 [anglo-saxon][language_death][celtic][welsh][cornish][linguistic_imperialism]

連日の記事で,英語の世界的拡大について Trudgill の論考を参照してきた.その最終節で,Trudgill (30) が洞察に満ちた指摘をしている.

Meanwhile, as all the events described above [= the expansion of English] were taking place around the world, back on the island of Britain, where the English language first came into being, Brittonic, the first language ever to be threatened by English, continued to hold its own in the forms of Welsh and Cornish, well over a millennium after contact with Germanic had first begun. Indeed, there were for a long time still parts of the English language's homeland, England, which remained non-English speaking. Some small border areas of England in Herefordshire and Shropshire---Oswestry, for example---remained Welsh-speaking until the middle of the eighteenth century. And Cornish . . . , which had survived the Anglo-Saxon incursions for many centuries, seems to have been lost as a viable native community language only in the late 1700s---although by that time there would have been very few monolingual Cornish speakers for several generations. When it eventually died out, England for the first time finally became a totally English-speaking country: the complete linguistic anglicisation of England had taken 1,300 years.

この4世紀ほどという近代の比較的短い間に,英語がブリテン諸島から羽ばたいて,劇的な世界的拡大を遂げたことを考えるとき,同じ英語がお膝元であるイングランドの完全英語化を達成するのに,5世紀のアングロサクソン人の到来から数えて1300年もかかったというのは,皮肉というほかない.そして,もう1つ平行する皮肉がある.同じこの4世紀ほどという近代の比較的短い間に,イギリスが陽の沈まぬ帝国としての権勢を誇るに至ったことを考えるとき,お膝元であるイングランドは歴史上ブリテン諸島全体を統一したこともなく,目下のスコットランド情勢を見る限り,ブリテン島自体の統一にすら不安を抱えているというのは,皮肉というほかない.21世紀の世界の英語化の可能性を議論する前に,この歴史的事実を踏まえておく必要があるだろう.

引用文で触れられているケルト系言語 Welsh と Cornish については「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]),「#3742. ウェールズ歴史年表」 ([2019-07-26-1]),「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. "The Spread of English." Chapter 2 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 14--34.

2021-05-16 Sun

■ #4402. 進行形の起源と発達 [verb][participle][gerund][syntax][aspect][contact][latin][french][celtic][khelf_hel_intro_2021]

目下開催中の「英語史導入企画2021」より今日紹介するコンテンツは,昨日学部生より公表された「先生,進行形の ing って現在分詞なの?動名詞なの?」です.動詞の進行形の歴史をひもとき,形式上は現在分詞の構文の流れを汲んでいるが,機能上は動名詞の構文の流れを汲んでいることを指摘したコンテンツです.

be + -ing として表現される進行形 (progressive form) の起源と発達については,英語史上多くの議論がなされてきました.諸説紛々としており,今なお定説と呼べるものがあるかどうかも怪しい状況です.研究史については Mustanoja (584--90) によくまとまっています.以下,それに依拠して概略を述べましょう.

古英語には,現代英語の be + -ing の前駆体というべき構文として wesan/beon + -ende がありました.当時の現在分詞は -ende という形態を取っており,後に込み入った事情で -ing に置き換えられたという経緯があります(cf. 「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1]),「#2422. 初期中英語における動名詞,現在分詞,不定詞の語尾の音韻形態的混同」 ([2015-12-14-1])).古英語の wesan/beon + -ende は,確かに継続を含意する文脈で用いられることもありましたが,そうでないことも多く,機能的には後世の進行形に直接つながるものかどうかは不確かです.また,起源としてはラテン語の対応する構文の模倣であるとも言われています.中英語期に入ると,この構文はむしろ目立たなくなります.方言によっても生起頻度に偏りがみられました.しかし,中英語後期にかけて着実に成長し始め,近現代英語の進行形に連なる流れを作り出しました.典型的に継続を表わす現代的な用法が発達し確立したのは,16世紀以降のことです.

進行形の起源と発達をざっと概観しましたが,その詳細は実に複雑で,英語史研究上,喧喧諤諤の議論が繰り広げられてきました.古英語の対応構文からの地続きの発達であるという説もあれば,後世の「on + 動名詞」の構文からの派生であるという説もあります.この2つの説を組み合わせた穏当な第3の説も提案されており,これが今広く受け入れられている説となっているようです.

他言語からの影響による発達という議論も多々あります.上述の通り,古英語の wesan/beon + -ende はラテン語の対応構文を模倣したものであるというのが有力な説です.中英語期での使用については,古フランス語の対応構文の影響も疑われています.さらに,ケルト語影響説まで提案されています(cf. 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])).

進行形は,このように英語史研究の魅力的な題材であり続けています.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2020-03-09 Mon

■ #3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する [contact][borrowing][sociolinguistics][latin][old_norse][celtic][french][celtic_hypothesis][prestige]

昨日の記事「#3968. 言語接触の2タイプ,imitation と adaptation」 ([2020-03-08-1]) で導入した言語接触 (contact) を区分する新たな術語を利用して,英語史において言語接触の主要な事例を提供してきた4言語の(社会)言語学的影響を比較・対照してみたい.とはいっても,私のオリジナルではなく,Fischer et al. (55) がまとめてくれているものを再現しているにすぎない.4言語とはラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語である.

| Parameters (social and linguistic) | Latin Contact --- OE/ME period and Renaissance | Scandinavian Contact --- OE(/ME) period | Celtic Contact --- OE/ME period and beyond (in Celtic varieties of English) | French Contact --- mainly ME period |

|---|---|---|---|---|

| (1) Type of language agentivity (primary mechanism) | Recipient (imitation) | Source (adaptation) | Source (adaptation) | Recipient (imitation) |

| (2) Type of communication | Indirect | Direct | Direct | (In)direct |

| (3) Length and intensity of communication | Low | High | Average (?) | Average |

| (4) Percentage of population speaking the contact language | Small | Relatively large | Relatively large | Small |

| (5) Socio-economic status | High | Equal | Low | High |

| (6) Language prestige | High | Equal | Low | High |

| (7) Bilingual speakers (among the English speakers) | Yes (but less direct) | No | No | Some |

| (8) Schooling (providing access to target language) | Yes | No | No (only in later periods) | Some |

| (9) Existence of standard in source/target language | Yes/Yes | No/No | No/No (only in later periods) | Yes/No |

| (10) Influence on the lexicon of the target language (types of loanword) | Small (formal) | Large in the Danelaw area (informal) | Small (except in Celtic varieties of English) (informal) | Very large (mostly formal) |

| (11) Influence on the phonology of the target language | No | Yes | Yes? (clearly in Celtic varieties of English) | Some |

| (12) Linguistic similarity with target language | No | Yes | No | No |

各パラメータの値については,ときに表中に ? が付されていることからも分かる通り,議論の余地もあるだろう.たとえば,Fischer et al. はブリテン島の基層言語としてのケルト語が後に侵入してきた英語に少なからぬ言語的影響を与えたとする「ケルト語仮説」 ("the Celtic hypothesis") に少なからず与しているようだが,この立場には異論もある.

しかし,このように様々なパラメータで4言語の影響を特徴づけてみると,各々の言語からの影響がおおいに個性的であることが分かる.そして,そのような多種多様な影響を異なる時代に取り込んできた英語という言語の雑種性が,改めて確認されるだろう.

英語に影響を与えてきた諸言語を巡る比較・対照については,以下の記事もどうぞ.

・ 「#37. ブリテン島へ侵入した5民族の言語とその英語への影響」 ([2009-06-04-1])

・ 「#111. 英語史における古ノルド語と古フランス語の影響を比較する」 ([2009-08-16-1])

・ 「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1])

・ 「#1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図」 ([2014-08-09-1])

・ 「#2354. 古ノルド語の影響は地理的,フランス語の影響は文体的」 ([2015-10-07-1])

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

2019-09-18 Wed

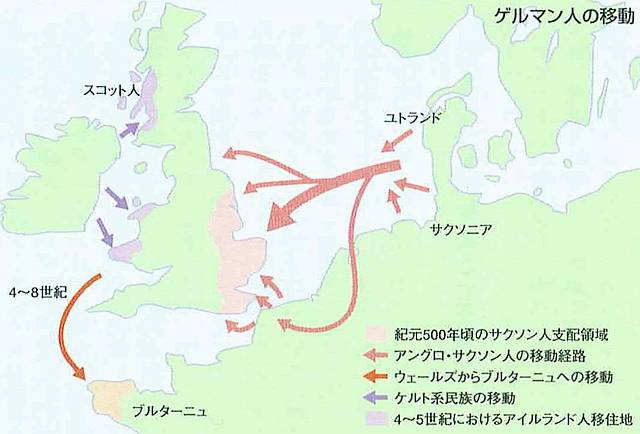

■ #3796. ゲルマン人の移動とケルト人の移動 [anglo-saxon][celtic][history][map]

5世紀のアングロサクソンのブリテン島への渡来は「ゲルマン民族の大移動」 (Volkerwanderung) の一環としてよく知られているが,それと同時期に生じていたケルトの移動については特に名称も与えられておらず,印象が薄い.実は,ブリテン諸島のケルト人は,アングロサクソンの渡来と前後する4--8世紀のあいだ,なかなか活動的だったのである.4--5世紀にはアイルランドからスコットランド西岸やウェールズ西岸への移住がみられたし,4--8世紀のあいだにはブリテン島南西部から海峡を南に越えてブルターニュ半島へも人々が渡っていた(後者については「#734. panda と Britain」 ([2011-05-01-1]) と「#3761. ブリテンとブルターニュ」 ([2019-08-14-1]) を参照).

従来,アングロサクソンがブリテン島に押し入ってきたことにより,ケルトが周辺部に追いやられたと考えられてきた.しかし,ケルトは実際にはアングロサクソンがやってくる以前から様々な動きを示していたのである.指 (12--13) は次のように述べている.

従来,アングロ・サクソン人は,先住のケルト人を,西ではウェールズ(サクソン人の言葉で「外国人の土地」を意味する)やコーンウォール,北方では高地スコットランド地方といった辺境へ追いやったと考えられてきた.しかし,ゲルマン人の活動が盛んであった五世紀の前後,イギリス諸島のケルト人の動きも活発であったことを忘れてはならない.すでに四世紀にはアイルランドのスコット人がブリテン島北西部に移住し,先住のピクト人を統合するかたちで後のスコットランドを形成することになったし,一部のアイルランド人はウェールズにも渡った.ウェールズなどブリテン島西南部のブリトン人も,四?八世紀に,海を渡ってブルターニュ半島に定着,王国を形成した.イギリス諸島の西と東とでともに大きな人々の動きが見られたのである.

しかも近年では,イングランドからもケルト系先住民が完全に放逐されたわけではなく,先のケルト人が多数を占める先住民と融合していたように,実際には共住もしていたことが,考古学の発見によって明らかにされてきている.アングロ・サクソンの人口はケルト人を凌駕するものではなかったようだが,この過程で,優勢であったアングロ・サクソンの文化が定着し,英語が使用されるなど,イングランド地域からケルト文化が駆逐されていったことも,また確かである.

「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]) のような地図に,ケルトの移動も組み合わせた別の地図(指, p. 12 より)を示そう.

近年,従来のアングロサクソンの「電撃的な圧勝」という説ではなく,ケルトとの共生を想定する,穏やかな説が聞かれるようになってきている.これについては「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]) の記事や,そこからのリンク先の記事を参照.

・ 指 昭博 『図説イギリスの歴史』 河出書房新社,2002年.

2019-09-07 Sat

■ #3785. ローマン・ブリテンの言語状況 (2) [roman_britain][latin][celtic][history][gaulish][contact][language_shift][prestige][sociolinguistics]

昨日の記事に続き,ローマン・ブリテンの言語状況について.Durkin (58) は,ローマ時代のガリアの言語状況と比較しながら,この問題を考察している.

One tantalizing comparison is with Roman Gaul. It is generally thought that under the Empire the linguistic situation was broadly similar in Gaul, with Latin the language of an urbanized elite and Gaulish remaining the language in general use in the population at large. Like Britain, Gaul was subject to Germanic invasions, and northern Gaul eventually took on a new name from its Frankish conquerors. However, France emerged as a Romance-speaking country, with a language that is Latin-derived in grammar and overwhelmingly also in lexis. One possible explanation for the very different outcomes in the two former provinces is that urban life may have remained in much better shape in Gaul than in Britain; Gaul had been Roman for longer than Britain, and urban life was probably much more developed and on a larger scale, and may have proved more resilient when facing economic and political vicissitudes. In Gaul the Franks probably took over at least some functioning urban centres where an existing Latin-speaking elite formed the basis for the future administration of the territory; this, combined with the importance and prestige of Latin as the language of the western Church, probably led ultimately to the emergence of a Romance-speaking nation. In Britain the existing population, whether speaking Latin or Celtic, probably held very little prestige in the eyes of the Anglo-Saxon incomers, and this may have been a key factor in determining that England became a Germanic-speaking territory: the Anglo-Saxons may simply not have had enough incentive to adopt the language(s) of these people.

つまり,ローマ帝国の影響が長続きしなかったブリテン島においては,ラテン語の存在感はさほど著しくなく,先住のケルト人も,後に渡来してきたゲルマン人も,大きな言語的影響を被ることはなかったし,ましてやラテン語へ言語交代 (language_shift) することもなかった.しかし,ガリアにおいては,ローマ帝国の影響が長続きし,ラテン語(そしてロマンス語)との言語接触も持続したために,最終的に基層のケルト語も後発のフランク語も,ラテン語に呑み込まれるようにして消滅していくことになった,というわけだ.

ブリテン島とガリアは,ケルト系言語の基層の上にラテン語がかぶさってきたという点では共通の歴史を有しているようにみえるが,ラテン語との接触の期間や密度という点では差があり,それが各々の地域における後世の言語事情にも重要なインパクトを与えたということだろう.この差は,部分的にはローマからの距離の差やラテン語に対して抱いていた威信の差へも還元できるものかもしれない.

この両地域の社会言語学的な状況の差は,回り回って英語とフランス語におけるケルト借用語の質・量の差にも影響を与えている.これについては,Durkin による「#3753. 英仏語におけるケルト借用語の比較・対照」 ([2019-08-06-1]) を参照されたい.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-09-06 Fri

■ #3784. ローマン・ブリテンの言語状況 (1) [roman_britain][latin][celtic][history][sociolinguistics][bilingualism]

Claudius 帝によるブリテンの征服が成った43年から,ローマが撤退する410年までのローマン・ブリテン時代には,言語状況はいかなるものだったのか.ケルト系言語とラテン語はどのくらい共存しており,どの程度のバイリンガル社会だったのか.これらの問題については正確なことが明らかにされておらず,およそ推測の域を出ないが,1つの見解として Durkin (57--58) の説明に耳を傾けてみよう

Unfortunately for our purposes, the linguistic situation is one of the things about which we know the least. During the period of Roman imperial domination, Latin was certainly the language of administration and of much of the elite; what is much less certain, and rather hotly disputed, is whether it was also the language of the 'man in the street', and if it was, whether it remained so in more troubled times before the arrival of the Anglo-Saxons. The assumption made by most scholars is that Latin had relatively little currency outside the urban areas; that (some form of) Celtic was the crucial lingua franca; while auxiliaries recruited from many locations both inside and outside the Roman Empire probably spoke their own native languages. There were certainly Germani among such auxiliaries. There were probably also slaves of Germanic origin in Britain and in the later stages of Roman Britain there were also certainly at least some mercenaries and other irregular forces of Germanic origin, and some settlements associated with such people. They may have been quite numerous, but it is unlikely that they had any significant impact on the subsequent linguistic history of Britain.

ラテン語はブリテン島に点在する都市部でこそ用いられていたが,それ以外では従来のケルト語の世界が広がっていたはずだというのが,大方の見解である.公的な領域においてはバイリンガル社会は存在したと思われるが,それほど著しいものではなかったろう.一方,ローマン・ブリテン時代の後期には,ゲルマン人もある程度の数でブリテン島に住まっていたことは確かなようであり,当時の言語状況はさらに複雑だったと思われる.

ローマン・ブリテン時代にさかのぼる地名の話題については「#3440. ローマ軍の残した -chester, -caster, -cester の地名とその分布」 ([2018-09-27-1]),「#3454. なぜイングランドにラテン語の地名があまり残らなかったのか?」 ([2018-10-11-1]) を参照.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-08-15 Thu

■ #3762. ケルトの聖職者ドルイド (Druid) の語源 [celtic][etymology]

ケルトの聖職者ドルイド (Druid) は,異教的なイメージを彷彿とさせる.『世界大百科事典第2版』によれば,「ドルイド (Druide)」は次のように説明される.

古代のケルト人の信仰をつかさどった聖職者,司祭階級.前7世紀ころから明確に姿を現す.前1世紀のカエサルの《ガリア戦記》によれば,ドルイドは貴族層に属し,公私の神事,犠牲,裁判,占星,民衆の教化などをつかさどり,絶大な権威を有した.ケルト人は霊魂の不滅を信じ,動植物の姿をとる神々を崇拝,泉や森,とくにヤドリギ,オークを神聖視し,犠牲をささげ占いをおこなった.こうした宗教を指導・教化したのが,ケルト語で元来〈オークの木を知っている人々〉を意味したドルイドであった.紀元前後ころその信仰の最大の中心地はブリタニアのモナ(現在のウェールズのアングルシー島)で,歴史家タキトゥスによれば,61年ローマ軍がここを攻めたとき,戦勝祈願に来た多数のドルイドを殲滅(せんめつ)し,神聖な樹々を切り倒したと伝えている.この事件を一つの契機に,ケルトの宗教やドルイドは衰え,キリスト教の普及とともに消滅したが,それらの要素は民話や地方的慣習の中に残存しているといわれる.

古典ギリシア語・ラテン語においては,druides, druidae などと複数形で用いられるのが常であり,ドルイドが集団として階級を構成していたことが強く示唆される.その語源については,様々な仮説が提唱されている.鎌田・鶴岡 (33--34) によれば,次の通り.

[ドルイド Druid 〔druidai (Gr.), druidae, druides (L.), druvis, darach (Gaelic)〕]

プリニウス説 <A man of the oak> 「樫の木の人」

スペンス説 drus (Gr.) = oak (樫,ミズナラ)

doire (Gaelic) = grove (森)

トーランド説 <Inhabitant of oak> 「樫に住む人」

dairaoi, draoi, dair (Gr.) = oak

aoi = A stranger, guest (訪れる人)

フレーザー説 <The wisdom of the oak> 「樫の木の賢者」

dair, duir (Ir.), dru, daru (Scot.), drew (WI.) = oak

wid or uid (Indo-German) = wisdom, knowing

ダルボワ説 <Very wise man> 「偉大な賢者」

Dru (強調語)+vid, wid (知る) = very + uid = knowing (知識)

ストーク説 <Truth-teller> 「真実を語る者」

dryw (WI.) = wren (bird, spirit of oak)

dryw (Ger.) = treu, true (Eng.)

エルダー説 <A servant of truth> 「真実に仕える者」

drus = oak

多くの説に共通するのは,ドルイドが知識に優れた「賢者」であるという点だ.また,樫の木や森への言及があり,これはドルイドが聖なる森で祭儀を行なっていた神官であること,とりわけ樫の木を祭礼に用いていたことと関係するといわれる(樫の木と関連づける語源説では,dru- =「木」と解釈されており,これは英語の tree とも同根とされる).

いずれの語源説にせよ,英語へはラテン語やフランス語を介して16世紀初めに導入された語である.

・ 鎌田 東二・鶴岡 真弓(編著) 『ケルトと日本』 角川書店,2000年.

2019-08-14 Wed

■ #3761. ブリテンとブルターニュ [etymology][celtic][breton][geography][onomastics][toponymy]

標記の2つの地名が同根であり,歴史的にも単に近いというにとどまらず,ほとんど同一であることについては「#734. panda と Britain」 ([2011-05-01-1]) で取り上げた.日本語でいうところのイギリスの「ブリテン(島)」とフランスの「ブルターニュ(半島)」は,英語でこそ Britain, Brittany と別々の語になっているが,フランス語では現在も Bretagne の1語でまかなっている.この2つの地域はケルト系のブルトン (Breton) を名乗る同一の民族がともに住みついた地域であり,あえて区別するならば(そして実際に歴史的に区別されてきたが)「大ブリテン」と「小ブリテン」と呼び分けるべき地域なのである.

伝統的な見解によれば,5世紀のアングロサクソン人のブリテン島侵入に伴って,先住の島民であるブルトン人はブリテン島南西部のコーンウォールに追い詰められた.さらに彼らの一部は,海峡を南に渡って現在のブルターニュ半島へと移住したという.自らをブルトン人と疑わない移住者たちは,その新天地を故国と同じ「ブリテン」と呼び,自らのことも「ブルトン」人と呼び続けた.これにより,現代に至るまで海峡を挟んで北と南に同じ地名(2重地名現象)が認められるのである(北のブリテンと南のブルターニュ (Britain/Bretagne),北のコーンウォールと南のコルヌアイユ (Cornwall/Cornouaille),等々).

では,ブリテンなりブルターニュなり,そもそもこれらの語形はどこから来たのだろうか.田辺 (82) は,後者を説明して次のように述べている.

ブルターニュ (Bretagne) は,ラテン語「ブリタニア (Britannia)」からきた名である.ブリタニアとは,もとグランド・ブルターニュ(グレイト・ブリテン)の名であって,そこの住民のことを古ローマ人(とくにユリウス・カエサル)が,ブリタニア人 (Britanni) と呼んだことに由来する.ギリシア語の「プレタノイ」が変形したとされるが,この先住民たちは,現英国,アイルランドなど大西洋沿岸の諸島に新石器時代から住んでいたといわれる.ブルターニュは英語では「ブリタニー (Brittany)」と呼び,ブリテンとは区別しているが,フランス語では同一語を用いているので注意しておこう.紀元前十世紀頃には,このあたりにもケルト民族が移り住むようになり,次第に広がった.

鶴岡 (85) には次のようにある.

「ブリタニア」という島名の元は,前四世紀のギリシア人ピュテアスに基づくもので,今日のイングランドと,ケルト文化圏(スコットランド,ウェールズ,コンウォール,マン島)の人々を「ブレタノイ」と呼んだことから,ラテン語で「ブリタニア」となった.

事情は込み入っているが,ブリテンにせよブルターニュにせよ,ケルト系の1民族の呼称がそのまま用いられて現在にいたるということである.この名前に関する限り,アングロサクソン的(英語的)な風味は微塵もないということが重要である.

・ 田辺 保 『ブルターニュへの旅 --- フランス文化の基層を求めて』 朝日新聞社〈朝日選書〉,1992年.

・ 鶴岡 真弓 『ケルト 再生の思想 ---ハロウィンからの生命循環』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.

2019-08-13 Tue

■ #3760. 周縁部で生み出された独自の文字 [celtic][ogham][runic][alphabet][writing][geography][breton][geolinguistics]

昨日の記事「#3759. 周縁部から始まった俗語書記文化」 ([2019-08-12-1]) で引用した原より,関連する話題を取り上げたい.周縁部ではほかよりも早く俗語書記文化が発達したということだが,独自の文字の成立もまた,周縁部に特徴的なことだという.原 (213--14) を引用する.

スカンジナビアでは,ローマ帝国がまだ活力を保っていた後二世紀にルーン(ルーネ)文字が誕生し,北ドイツでは四世紀にウルフィラなる僧侶によって,ゴート文字を用いるゴート語新約聖書の翻訳が試みられた.文字の作製は文学の誕生以前の独自の書記文化創出であり,まさにローマ帝国周縁部での言語的権威創出の試みということができる.この点ではケルト語のオガム文字もそうした試みの一つだといえるが,三世紀末から八世紀の墓碑銘などの碑文に用いられたにすぎなかった.その意味ではこちらは失敗事例といったほうがいい.

これに対して,ラテン語が教養人のことばとしてふつうに用いられた地中海地域では,いつまでもラテン語の書きことばとしての権威が失われず,地元の言語の文字使用が結果として遅れた.さらにいえば,ローマ帝国期の俗ラテン語の時期を経て,古典ラテン語の権威が九世紀には確立し,一六世紀という近代はじめにまで持続したフランスでは,国家を超えるその権威をフランス語が引き継ごうとした.そこでフランス語のヨーロッパ全域にわたる普遍性が,まさにラテン語の生まれ変わりとして主張されることになる.

アルモリカの場合はガリアというさらにローマ文化の影響力の強い地域の一部をなしていたわけで,ラテン語の権威はほかのケルト語地域以上に強力に残存していたと考えられる.この時代のブレイス語文学の書きことばの証拠がないのはこうした事情が関係しているだろう.

周縁部ではラテン語=ローマ字の権威が相対的に低いだけに,自らの言語と文字を権威づけようとする気運が高まりやすいということだろうか.言語地理学的に非常におもしろい話題である.

なお,引用中で周縁部による文字作製の「失敗事例」と評されているオガム文字については,「#2489. オガム文字」 ([2016-02-19-1]) を参照.

・ 原 聖 『ケルトの水脈』 講談社,2007年.

2019-08-12 Mon

■ #3759. 周縁部から始まった俗語書記文化 [celtic][anglo-saxon][germanic][latin][literature][writing][geography][geolinguistics]

中世前期のヨーロッパにおける俗語書記文化の発達は,周縁部から順に始まったようにみえる.ラテン語ではなく俗語 (vernacular) で書かれた文学が現われるのは,フランス語では1098年頃の『ローランの歌』,ドイツ語では13世紀の『ニーベルンゲンの歌』というタイミングだが,英語ではずっと早く700年頃とされる『ベオウルフ』が最初である.

地理的にさらに周縁に位置するアイルランド語については,現存する最古の文書は1106年頃の『ナ・ヌイドレ書』や1160年頃の『ラグネッヘ書』とされるが,その起源は6世紀にまでさかのぼるという.6世紀のダラーン・フォルギルによる「コルムキル(聖コルンバ)頌歌」が最もよく知られている.同じくウェールズ語についても現存する最古の文書は13世紀以降だが,「アネイリン」「タリエシン」などの詩歌の起源は6世紀にさかのぼるらしい.周縁部において俗語書記文化の発達がこれほど早かったのはなぜだろうか.原 (213) が次のように解説している.

この答えはまさにその文化的周縁性にあるといっていいだろう.フランスの社会言語学者バッジオーニの提唱していることだが,ローマ帝国の周縁部(リメース)とその隣接地帯,すなわちブリタニア諸島,ドイツ北東部,スカンジナビア,ボヘミアなどでは,ラテン語は教養人にとっても外国語でしかなく,その使われ方も古風なままであった.権威ある言語が自由に日常的に用いられないというなかで,地元のことばをそれに代用するという考え方が生まれ,ラテン語に似せた書きことばでの使用がはじまったというわけである.

したがって,ヨーロッパでは,ローマ帝国の周縁部,その内外で最初に,日常的に用いられる俗語による書きことばが誕生した.こうした俗語が現代の国語・民族語のはっきりとした外部であるヒベルニアでは,六世紀には詩歌ばかりでなく,年代記や法的文書までゲール語で書かれるようになった.カムリー語の法的文書は一〇世紀,聖人伝はラテン語からの翻訳で一一世紀末になって登場するので,ゲール語と比べるとその使用度は低い.ワリアが一部はローマ帝国領内だったということも関係しているだろう.

周縁部ではラテン語の権威が適度に弱かったという点が重要である.ラテン語と距離を置く姿勢が俗語の使用を促したのである.別の観点からみれば,周縁部の社会は,ラテン語から刺激こそ受けたが,ラテン語をそのまま使用するほどにはラテン語かぶれしなかったし,母語との言語差もあって語学上のハンディを感じていたということではないか.

そして,そのような語学上の困難を少しでも楽に乗り越えるために,学習の種々のテクニックがよく発達したのも周縁部の特徴である.「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1]) の記事で,分かち書きは「外国語学習者がその言語の読み書きを容易にするために編み出した語学学習のテクニックに由来する」と述べたが,この書記上の革新をもたらしたのは,ほかならぬイギリス諸島という周縁に住む修道僧たちだったのである.

・ 原 聖 『ケルトの水脈』 講談社,2007年.

2019-08-10 Sat

■ #3757. 講座「英語の歴史と語源」の第2回「ケルトの島」を終えました [asacul][notice][slide][celtic][link]

「#3732. 講座「英語の歴史と語源」の第2回「ケルトの島」のご案内」 ([2019-07-16-1]) で紹介したように,7月27日(土)15:15?18:30に朝日カルチャーセンター新宿教室にて,「英語の歴史と語源・2 ケルトの島」を開講しました.今回も多くの方々に参加していただき,休み時間も議論が止まらないほど盛り上がりました.ありがとうございます. *

今回は (1) ケルトとは何か,(2) 英語にみられるケルト的要素,(3) 英語文化の基層としてのケルト,という3点を中心に,英語とケルトの歴史的な関係について様々な角度から迫ってみました.スライド資料をこちらに置いておきます.

次回の第3回は9月7日(土)15:15?18:30に,「英語の歴史と語源・3 ローマ帝国の植民地」と題してお話しする予定です.

1. 英語の歴史と語源・2 「ケルトの島」

2. 第2回 ケルトの島

3. 目次

4. 1. ケルトとは何か

5. 「ケルト」という語を巡って

6. ケルト人の大遠征(紀元前1千年紀後半)

7. ケルト語派の系統図

8. ブリテン島におけるケルト世界の縮小

9. 各々のケルト語について

10. 2. 英語にみられるケルト的要素

11. 借用語は少数にとどまる (#3680)

12. アイルランド語からの借用語の年代別分布

13. 借用の間接的な経路

14. アングロサクソン人とケルト人の関係

15. 固有名詞に残る(前)ケルト語要素

16. 語彙以外への影響

17. アイルランド語からアイルランド英語へ,そしてアメリカ英語へ

18. 3. 英語文化の基層としてのケルト

19. 『リンディスファーン福音書』 (The Lindisfarne Gospels)

20. 『ケルズの書』 (The Book of Kells) (#3680)

21. アーサー王物語

22. 分かち書きの発生

23. まとめ

24. 参考文献

2019-08-09 Fri

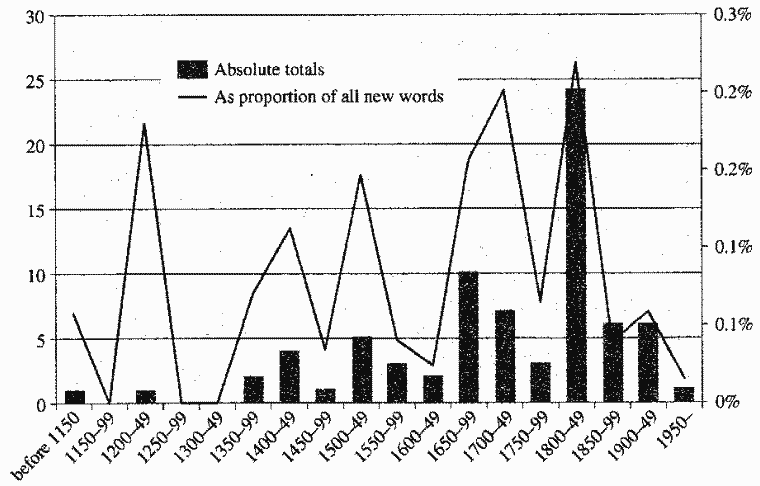

■ #3756. アイルランド語からの借用語の年代別分布 [loan_word][irish][celtic][statistics][lexicology]

連日ケルト関係の話題を続けているが,「#3740. ケルト諸語からの借用語」 ([2019-07-24-1]),「#3750. ケルト諸語からの借用語 (2)」 ([2019-08-03-1]),「#3749. ケルト諸語からの借用語に関連する語源学の難しさ」 ([2019-08-02-1]),「#3753. 英仏語におけるケルト借用語の比較・対照」 ([2019-08-06-1]) に引き続き借用語の話題.

Durkin の OED3 を用いた調査によれば,英語に少なからぬ語彙的影響を与えた上位25位の言語のなかで,ケルト系諸語としてはアイルランド語のみがランクインするという.そこで,借用元言語としてアイルランド語にターゲットを絞って,借用語数を年代別にプロットしたのが次のグラフである (Durkin 94) .OED3 の A--ALZ, M--RZ の部分のみを対象とした調査である.

19世紀前半に借用語数のピークが来ているが,同時期の全借用語における割合でみれば0.2%を越える程度であり,著しいわけではない.多少のデコボコはあるにせよ,アイルランド借用語は常に目立たない存在であったことがわかる.考察範囲をケルト諸語全体に広げてみても,事情は変わらないだろう.関連して他の言語からの借用語の分布も比べてもらいたい.

・ 「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1])

・ 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])

・ 「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1])

・ 「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1])

・ 「#2164. 英語史であまり目立たないドイツ語からの借用」 ([2015-03-31-1])

・ 「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1])

・ 「#2369. 英語史におけるイタリア語,スペイン語,ポルトガル語からの語彙借用の歴史」 ([2015-10-22-1])

・ 「#2385. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 (2)」 ([2015-11-07-1])

・ 「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1])

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-08-07 Wed

■ #3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][do-periphrasis][reflexive_pronoun][be][nptr][fricative_voicing][cleft_sentence]

この20数年ほどの間に,「ケルト語仮説」 ("the Celtic hypothesis") に関する研究が著しく増えてきた.英語は語彙以外の部門においても,従来考えられていた以上に,ブリテン諸島の基層言語であるケルト諸語から強い影響を受けてきたという仮説だ.1種の基層言語影響説といってよい(cf. 「#1342. 基層言語影響説への批判」 ([2012-12-29-1])).非常に論争の的になっている話題だが,具体的にどのような構造的な言語項がケルト語からの影響とみなされているのか,挙げてみよう.以下,Durkin (87--90) による言及を一覧にするが,Durkin 自身もケルト語仮説に対してはやんわりと懐疑的な態度を示していることを述べておこう.

・ 古英語における be 動詞の bēon 系列を未来時制,反復相,継続相を示すために用いる用法.ウェールズ語に類似の be 動詞が存在する.

・ -self 形の再帰代名詞の発達(cf. 「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1]))

・ be + -ing の進行形構造の発達

・ do を用いた迂言的構造 (do-periphrasis) の発達

・ 外的所有者構造から内的所有者構造への移行 (ex. he as a pimple on the nose → he has a pimple on his nose)

・ "Northern Subject Rule" の発達(cf. 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]))

・ ゼロ関係詞あるいは接触節の頻度の増加

・ it を用いた分裂文 (cleft sentence) の発達 (ex. It was a bike that he bought (not a car).) .なお,フランス語の対応する分裂文もケルト語の影響とする議論があるという (Durkin 87) .

・ /f/ と /v/, /θ/ と /ð/ の音韻的対立の発達と保持(cf. 「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) の2点目)

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-08-06 Tue

■ #3753. 英仏語におけるケルト借用語の比較・対照 [french][celtic][loan_word][borrowing][lexicology][etymology][gaulish][language_shift][diglossia][sociolinguistics][contrastive_language_history]

昨日の記事「#3752. フランス語のケルト借用語」 ([2019-08-05-1]) で,フランス語におけるケルト借用語を概観した.今回はそれと英語のケルト借用語とを比較・対照しよう.

英語のケルト借用語の数がほんの一握りであることは,「#3740. ケルト諸語からの借用語」 ([2019-07-24-1]),「#3750. ケルト諸語からの借用語 (2)」 ([2019-08-03-1]) で見てきた.一方,フランス語では昨日の記事で見たように,少なくとも100を越えるケルト単語が借用されてきた.量的には英仏語の間に差があるともいえそうだが,絶対的にみれば,さほど大きな数ではない.文字通り,五十歩百歩といってよいだろう.いずれの社会においても,ケルト語は社会的に威信の低い言語だったということである.

しかし,ケルト借用語の質的な差異には注目すべきものがある.英語に入ってきた単語には日常語というべきものはほとんどないといってよいが,フランス語のケルト借用語には,Durkin (85) の指摘する通り,以下のように高頻度語も一定数含まれている(さらに,そのいくつかを英語はフランス語から借用している).

. . . changer is quite a high-frequency word, as are pièce and chemin (and its derivatives). If admitted to the list, petit belongs to a very basic level of the vocabulary. The meanings 'beaver', 'beer', 'boundary', 'change', 'fear' (albeit as noun), 'to flow', 'he-goat', 'oak', 'piece', 'plough' (albeit as verb), 'road', 'rock', 'sheep', 'small', and 'sow' all figure in the list of 1,460 basic meanings . . . . Ultimately, through borrowing from French, the impact is also visible in a number of high-frequency words in the vocabulary of modern English . . . beak, carpentry, change, cream, drape, piece, quay, vassal, and (ultimately reflecting the same borrowing as French char 'chariot') carry and car.

この質的な差異は何によるものなのだろうか.伝統的な見解にしたがえば,ブリテン島のブリトン人はアングロサクソン人の侵入により比較的短い期間で駆逐され,英語への言語交代 (language_shift) も急速に進行したと考えられている.一方,ガリアのゴール人は,ラテン語・ロマンス祖語の話者たちに圧力をかけられたとはいえ,長期間にわたり共存する歴史を歩んできた.都市ではラテン語化が進んだとしても,地方ではゴール語が話し続けられ,diglossia の状況が長く続いた.言語交代はあくまでゆっくりと進行していたのである.その後,フランス語史にはゲルマン語も参入してくるが,そこでも劇的な言語交代はなかったとされる.どうやら,英仏語におけるケルト借用語の質の差異は言語接触 (contact) と言語交代の社会的条件の違いに帰せられるようだ.この点について,Durkin (86) が次のように述べている.

. . . whereas in Gaul the Germanic conquerors arrived with relatively little disruption to the existing linguistic situation, in Britain we find a complete disruption, with English becoming the language in general use in (it seems) all contexts. Thus Gaul shows a very gradual switch from Gaulish to Latin/Romance, with some subsequent Germanic input, while Britain seems to show a much more rapid switch to English from Celtic and (maybe) Latin (that is, if Latin retained any vitality in Britain at the time of the Anglo-Saxon settlement).

この英仏語における差異からは,言語接触の類型論でいうところの,借用 (borrowing) と接触による干渉 (shift-induced interference) の区別が想起される (see 「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1]), 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])) .ブリテン島では borrowing の過程が,ガリアでは shift-induced interference の過程が,各々関与していたとみることはできないだろうか.

フランス語史の光を当てると,英語史のケルト借用語の特徴も鮮やかに浮かび上がってくる.これこそ対照言語史の魅力である.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-08-05 Mon

■ #3752. フランス語のケルト借用語 [french][celtic][loan_word][borrowing][lexicology][etymology][gaulish][hybrid][hfl]

連日英語におけるケルト諸語からの借用語を話題にしているが,観点をかえてフランス語におけるケルト借用語の状況を,Durkin (83--87) に依拠してみていこう.

ローマ時代のフランス(ガリア)では,ラテン語と並んで土着のゴール語 (Gaulish) も長いあいだ用いられていた.都市部ではラテン語や(ロマンス祖語というべき)フランス語の前身が主として話されていたが,地方ではゴール語も粘り強く残っていたようだ.この長期にわたる接触の結果として,後のフランス語には,英語の場合よりも多くのケルト借用語が取り込まれてきた.とはいっても,100語を越える程度ではある(見方によって50--500語までの開きがある).ただし,「#3749. ケルト諸語からの借用語に関連する語源学の難しさ」 ([2019-08-02-1]) で英語の場合について議論を展開したように,借用の時期やルートの特定は容易ではないようだ.この数には,ラテン語時代に借用されたものや,いくつもの言語の仲介を経て間接的に借用されたものなども含まれており,フランス語話者とゴール語話者の直接の接触に帰せられるべきものばかりではない.

上記の問題点に注意しつつ,以下に意味・分野別のケルト借用語リストの一部を挙げよう (Durkin 84) .

・ 動物:bièvre "beaver", blaireau "badger", bouc "billy goat", mouton "sheep", vautre "type of hunting dog"; chamois "chamois", palefroi "palfrey", truie "sow" (最後の3つは混種語)

・ 鳥:alouette "lark", chat-huant "tawny owl"

・ 魚:alose "shad", loche "loach", lotte "burbot", tanche "tench", vandoise "dace", brochet "pike"; limande "dab" (ケルト接頭辞を示す)

これらの「フランス単語」のうち,後に英語に借用されたものもある.mutton, palfrey, loach, tench, chamois などの英単語は,実はケルト語起源だったということだ.しかし,英単語 buck, beaver などは事情が異なり,フランス語の bièvre, bouc との類似は借用によるものではなく,ともに印欧祖語にさかのぼるからだろう.brasserie (ビール醸造)や cervoise (古代の大麦ビール)などは,ゴール人の得意分野を示しているようでおもしろい.

フランス語におけるケルト借用語のその他の候補をアルファベット順に挙げてみよう (Durkin 84) .

| arpent | 'measure of land' |

| bec | 'beak' |

| béret | 'beret' |

| borne | 'boundary (marker)' |

| boue | 'mud' |

| bouge | 'hovel, dive' (earlier 'bag') |

| bruyère | 'heather, briar-root' |

| changer | 'to change' |

| char | 'chariot' (reflecting a borrowing which had occurred already in classical Latin, whence also charrue 'plough') |

| charpente | 'framework' (originally the name of a type of chariot) |

| chemin | 'road, way' |

| chêne | 'oak' |

| craindre (partly) | 'to fear' |

| crème | 'cream' |

| drap | 'sheet, cloth' |

| javelot | 'javelin' |

| lieue | 'league (measure of distance)' |

| marne | 'marl' (earlier marle, hence English marl) |

| pièce | 'piece' |

| ruche | 'beehive' |

| sillon | 'furrow' |

| soc | 'ploughshare' |

| suie | 'soot' |

| vassal | 'vassal' |

| barre | 'bar' |

| jaillir | 'to gush, spring, shoot out' |

| quai | 'quay' |

英仏語におけるケルト借用語の傾向の差異という話題については,明日の記事で.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-08-04 Sun

■ #3751. 人名・地名のケルト語要素 [onomastics][toponymy][personal_name][celtic][etymology][caedmon][hydronymy]

「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1]),「#3740. ケルト諸語からの借用語」 ([2019-07-24-1]),「#3749. ケルト諸語からの借用語に関連する語源学の難しさ」 ([2019-08-02-1]),「#3750. ケルト諸語からの借用語 (2)」 ([2019-08-03-1]) などで英語における一般的なケルト借用語に焦点を当ててきたが,人名・地名などの固有名詞におけるケルト語要素についても,Durkin (81--82) にしたがって状況を覗いてみよう.

まず,人名について.古英語詩で有名な Cædmon の名前が真っ先に挙がる(「#2898. Caedmon's Hymn」 ([2017-04-03-1]) を参照).続いて,ウェストサクソン王国の諸王や貴族の名前で Ċerdiċ, Ċeawlin, Ċeadda, Ċeadwalla, Ċedd, Cumbra が見つかる.残念ながら,これらの意味については定説がない.

地名については人名よりも豊富な証拠があり,ケルト語要素を同定しやすいが,だからといって問題は簡単ではないようだ.その地理的な分布は,「#2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布」 ([2016-01-04-1]) でみたように北部や西部に偏っている.Thames, Severn, Trent などの河川名は(前)ケルト語要素として同定しやすいものが多い (see 「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」 ([2012-07-28-1])) .

Kent がケルト語要素を保っているのは,その位置(ブリテン島の南東部)を考えるとやや奇異に思えるが,これはアングロサクソン人のブリテン島渡来以前から知られていた地名だったからだろう.Chevening, Chattenden, Chatham, Dover, Reculver, Richborough, Sarr, Thanet などもケルト語(あるいは前ケルト語)要素を保持している.

他の関連する話題として,「#1736. イギリス州名の由来」 ([2014-01-27-1]) と「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]) も参照.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-08-03 Sat

■ #3750. ケルト諸語からの借用語 (2) [celtic][loan_word][borrowing][lexicology][etymology][toponymy][onomastics][irish]

昨日の記事「#3749. ケルト諸語からの借用語に関連する語源学の難しさ」 ([2019-08-02-1]) で論じたように,英語におけるケルト借用語の特定は様々な理由で難しいとされる.今回は,「#3740. ケルト諸語からの借用語」 ([2019-07-24-1]) のリストと部分的に重なるものの,改めて専門家による批評を経た上で,確かなケルト借用語とみなされるものを挙げていきたい.その専門家とは,英語語源学の第1人者 Durkin である.

Durkin (77--81) は,古英語期のあいだ(具体的にその時期のいつかについては詳らかにしないが)に借用されたとされる Brythonic 系のケルト借用語をいくつかを挙げている.まず,brock "badger" (OE brocc) は手堅いケルト借用語といってよい.これは,「アナグマ」を表わす語として,初期近代英語期に badger にその主たる地位を奪われるまで,最も普通の語だった.

「かいばおけ」をはじめめとする容器を指す bin (OE binn) も早い借用とされ,場合によっては大陸時代に借りられたものかもしれない.

coomb "valley" (OE cumb) も確実なケルト借用語で,古英語からみられるが主として地名に現われた.地名要素としての古いケルト借用語は多く,古英語ではほかに luh "lake", torr "rock, hill", funta "fountain", pen "hill, promontory" なども挙げられる.

The Downs に残る古英語の dūn "hill" も,しばしばケルト借用語と認められている.「#1395. up and down」 ([2013-02-20-1]) で見たとおり,私たちにもなじみ深い副詞・前置詞 down も同一語なのだが,もしケルト借用語だとすると,ずいぶん日常的な語が借りられてきたものである.他の西ゲルマン諸語にもみられることから,大陸時代の借用と推定される.

「ごつごつした岩」を意味する crag は初例が中英語期だが,母音の発達について問題は残るものの,ケルト借用語とされている.coble 「平底小型漁船」も同様である.

hog (OE hogg) はケルト語由来といわれることも多いが,形態的には怪しい語のようだ.

次に,ケルト起源説が若干疑わしいとされる語をいくつか挙げよう.古英語の形態で bannuc "bit", becca "fork", bratt "cloak", carr "rock", dunn "dun, dull or dingy brown", gafeluc "spear", mattuc "mattock", toroc "bung", assen/assa "ass", stǣr/stær "history", stōr "incense", cæfester "halter" などが挙がる.専門的な見解によると,gafeluc は古アイルランド語起源ではないかとされている.

古アイルランド語起源といえば,ほかにも drȳ "magician", bratt "cloak", ancra/ancor "anchorite", cursung "cursing", clugge "bell", æstel "bookmark", ċine/ċīne "sheet of parchment folded in four", mind "a type of head ornament" なども指摘されている.この類いとされるもう1つの重要な語 cross "cross" も挙げておこう.

最近の研究でケルト借用語の可能性が高いと判明したものとしては,wan "pale" (OE wann), jilt, twig がある.古英語の trum "strong", dēor "fierce, bold", syrce/syrc/serce "coat of mail" もここに加えられるかもしれない.

さらに雑多だが重要な候補語として,rich, baby, gull, trousers, clan も挙げておきたい (Durkin 91) .

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow