2016-05-18 Wed

■ #2578. ケルト語を通じて英語へ借用された一握りのラテン単語 [loan_word][latin][celtic][oe][borrowing][statistics]

ブリテン島が紀元43年から410年までのあいだローマの支配化に置かれ,島内である程度ラテン語が話されていたという事実から,この時期に用いられていたラテン単語が,後に島内の主たる言語となる英語にも,相当数残っているはずではないかと想像されるかもしれない.当時のラテン単語の多くが,ケルト語話者が媒介となって,後に英語にも伝えられたのではないかと.しかし,実際にはそのような状況は起こらなかった.Baugh and Cable (77) によると,

It would be hardly too much to say that not five words outside of a few elements found in place-names can be really proved to owe their presence in English to the Roman occupation of Britain. It is probable that the use of Latin as a spoken language did not long survive the end of Roman rule in the island and that such vestiges as remained for a time were lost in the disorders that accompanied the Germanic invasions. There was thus no opportunity for direct contact between Latin and Old English in England, and such Latin words as could have found their way into English would have had to come in through Celtic transmission. The Celts, indeed, had adopted a considerable number of Latin words---more than 600 have been identified--- but the relations between the Celts and the English were such . . . that these words were not passed on.

当時のケルト語には600語近くラテン単語が入っていたというのは,知らなかった.さて,古英語に入ったのはきっかり5語にすぎないといっているが,Baugh and Cable (77--78) が挙げているのは,ceaster (< L castra "camp"), port (< L portus, porta "harbor, gate, town"), munt (< L mōns, montem "mountain"), torr (L turris "tower, rock"), wīc (< L vīcus "village") である.これですら語源に異説のあるものもあり,ケルト語経由で古英語に入ったラテン借用語の確実な例とはならないかもしれない.その他,地名要素としての street, wall, wine などが加えられているが,いずれにせよそのようなルートで古英語に入ったラテン借用語一握りしかない.

「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]),「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1]),「#1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類」 ([2014-08-24-1]) などで触れたように,英語史においてラテン単語の借用の波と経路は何度かあったが,この Baugh and Cable の呼ぶところのラテン単語借用の第1期に関しては,見るべきものが特に少ないと言っていいだろう.Baugh and Cable (78) の結論を引こう.

At best . . . the Latin influence of the First Period remains much the slightest of all the influences that Old English owed to contact with Roman civilization.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-02-21 Sun

■ #2491. フランス語にみられる20進法の起源説 [french][latin][celtic][old_norse][numeral][contact][substratum_theory][hfl]

「#2473. フランス語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-03-1]),「#2474. 数字における「底の原理」」 ([2016-02-04-1]),「#2477. 英語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-07-1]) で,フランス語と英語などの記数法について考えた.今回は,先の記事でも少し触れたフランス語の20進法の起源(説)に関する話題である.

フランス語では,10 (dix), 20 (vingt), 30 (trente), 40 (quarante), 50 (cinquante), 60 (soixante) までは各々ある程度独立した形態を示すが,70は soixante-dix (60+10),80は quatre-vingts (4x20),90は quatre-vingt-dix (4x20+10) というややこしい作りである.また,61から79までの端数,81から99までの端数は,例えば79の soixante-dix-neuf (60+10+9) や99の quatre-vingt-dix-neuf (80+10+9) のように,一層ややこしい.端数の足し算にせよ,80を表わす表現にせよ,背後に20を単位とした考え方,すなわち20進法が潜んでいるということになる.フランス語の数詞体系は,10進法と20進法の混在とみなすことができそうだ.

しかし,上記はあくまで現代標準フランス語における数詞体系の記述であって,歴史的に固定していたわけではないし,現在でもフランス語諸変種を見渡せば異なる記数法が見いだされる.まず歴史を振り返ると,842年の『ストラスブールの誓約書』に始まる最初期のフランス語から数世紀の間,すでに20進法に基づく記数法が用いられていたようだ.12世紀には,quatre-vins (80) が見られたし,中世の北フランスのオイール語では dis huit vins (360) などの大きな数にも20進法が利用されている.一方で,ラテン語に由来する10進法を用いた setante, septante (70); oitante, uitante, octante (80); nonante (90) も併用されていたことに注意が必要である.この併用状態は,1539年の「ヴィレール=コトレの勅令」以降少しずつ整理されていったが,その整理の仕方は必ずしも一貫したものではなかった.識者の間で議論はあったようだが,17世紀には常識的には自然なものと思われそうな septante, octante, nonante は捨てられ,現行のものにほぼ落ち着いた.

一方,南仏のオック語,ベルギーのフランス語,スイスのフランス語など周辺の変種では,伝統のある quatre-vingts こそ採用されたものの,10進法に基づく septante と nonante が,soixante-dix と quatre-vingt-dix に対して勝利し,標準的な記数法として定着している.これらの変種での septante, octante, nonante の使用について,松田 (28) は Douzat の興味深い発言として次の文を引いている.「これらの数字はフランスの南部,東部,スイスのフランス語地域,ベルギーのような,もっともラテン語化され,ゴール語の基層浸透の最も少ない地域にしか定着していない.」

さて,フランス語に見られる20進法の記数法のそもそもの起源についてはどうだろうか.フランス語史のほぼ初めから例証されるものであるから,さらに前の時代に遡らなければならないだろう.松田 (27) は,バスク語,ブルトン語,デンマーク語に20進法の記数法が観察されることを述べた後で,次のように議論している.

このようにみてくると,20進法はフランス語に特有のものではなく,ヨーロッパの西部に今でも残る現象であることがわかる.ところでこうした環境の中にあって,祖語のラテン語にはない20進法を,フランス語はどこからとり入れたのだろうか.quatre-vingts や soixante-dix は,ヴァルトブルクやニュロップが12世紀に初出としているのであるが,実際にはそれよりかなり前から人口にのぼっていたはずである.その起源について,学者たちの意見はほぼ一致している.ローマ人がガリアの地に侵入する以前の住先民族ケルト人がもたらしたものとする説である.いくつかの部族に分かれていたケルト民族の中には,確かに20進法を採用していた部族もいた.特にウェールズのケルト人については,非常に古い写木によって確認されているという.しかしその昔ガリア地方にいたケルト人に関する資料は残っていない.それゆえ,フランス人の祖先であるガロ=ロマン人にケルト人から数詞が伝わったことを換証することは今のところ不可能なのである.ケルト起源説以外には,ロマンス語文献学者として知られているロールフス G. Rohlfs によるノルマン起源説がある.ヴァイキングと呼ばれたノルマン人は,紀元800年頃英仏海峡に出没しはじめたが,彼らの原住地はスカンディナヴィアとデンマークであった.彼らは,911年にシャルル3世との間で交わした取り決めによって,現在ノルマンディー地方と呼ばれている地域に定住した.Marcel Cohen によれば,ノルマンディー地方のカルヴァドス県の町 Bayeux には,12世紀までデンマーク語が残っていたという.定住後のノルマン人は,1066年にイギリスに攻め込むのであるが,同じ頃その一部はイタリア南部とシチリア島に向かい,サラセン人を駆遂してここにもノルマン王国を建設した.現在の南部イタリアやシチリアの方言に20進法がみられることを文法家たちは指摘している.フランス語の20進法がどこから来たかについて,ケルト説,ノルマン説のどちらをとるにせよ,問題はフランス語の誕生以前にさかのぼることであり,検証は困難なようである.

・ 松田 孝江 「フランス語の数詞について」『大妻女子大学紀要(文系)』27巻,1995年.19--32頁.

2016-02-19 Fri

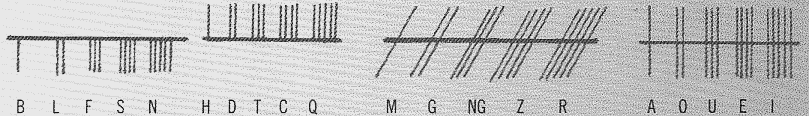

■ #2489. オガム文字 [ogham][runic][alphabet][writing][grammatology][direction_of_writing][celtic][irish][pidtish]

オガム文字 (ogham) は,アイルランド全域,ウェールズ,コーンウォール,マン島,そしてスコットランドの一部で4世紀以降中世に至るまで用いられた20文字からなるアルファベット文字体系の1種である.エトルリア文字(あるいはローマン・アルファベット)がガリア人の手を経由してこの地のケルト語話者に伝わって変形したものらしい.アイルランドへキリスト教が伝播し,独自のケルト・キリスト教が発達するあいだにも用い続けられた.系統的にはルーン文字 (runic) とも何らかの関係があるといわれている(「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1]) などを参照されたい).オガム文字という名前は,ルーン文字を作ったといわれるゲルマン神オーディン (Odin) に相当するアイルランド神オグマ (Ogma) に由来し,この詩と雄弁の神こそが考案者であると伝承されている.オガム文字で書き表されている言語はケルト語のほかピクト語 (Pictish) もあるようだが,現在知られている375点以上の碑銘のうち300点ほどはアイルランドの地で見つかっている.

オガム文字の字形は石(そして現存していないがおそらく木材)の角に刻みつけられた単純な幾何学的な斜線や点である.短い文章を刻むにも書写材料に長さが必要となるため,長文は書かれていない.字形の単純さは著しく,矢島はこの文字を「地球上でこれまで使われてきた文字のなかで,もっとも奇妙なもの」 (207) と評し,「この文字は,近代になってつくられたモールス信号とか,ある種の暗号の先駆者だったといってもよいように思われる」 (209) と述べている (cf. 「#1805. Morse code」 ([2014-04-06-1])) .

オガム文字の書字方向については縦に横に様々あるが,Encylopædia Britannica 1997 では "In many cases the ogham inscriptions run upward." とも言及されており,「#2483. 書字方向 (4)」 ([2016-02-13-1]) の話題と関連して興味深い.

Comrie et al. (188) より,字形のサンプルを示そう.

Comrie et al. (189) には,オガム文字の起源論について以下のように説明があった.

The origin of the script is uncertain. Some scholars have speculated that Ogham is based upon a secret finger-language of the Druidic priests, citing a medieval Irish manuscript in which such a finger-code is described. It has also been proposed that the script developed under the influence of the Latin or Greek alphabets and the Germanic runes .

ほかにオガム文字のサンプルや説明は,Omniglot: Writing Systems & Language of the World より Ogham alphabet にも詳しいので要参照.

・ 矢島 文夫 『解読 古代文字』 筑摩書房,1999.

・ Comrie, Bernard, Stephen Matthews, and Maria Polinsky, eds. The Atlas of Languages. Rev. ed. New York: Facts on File, 2003.

2016-01-04 Mon

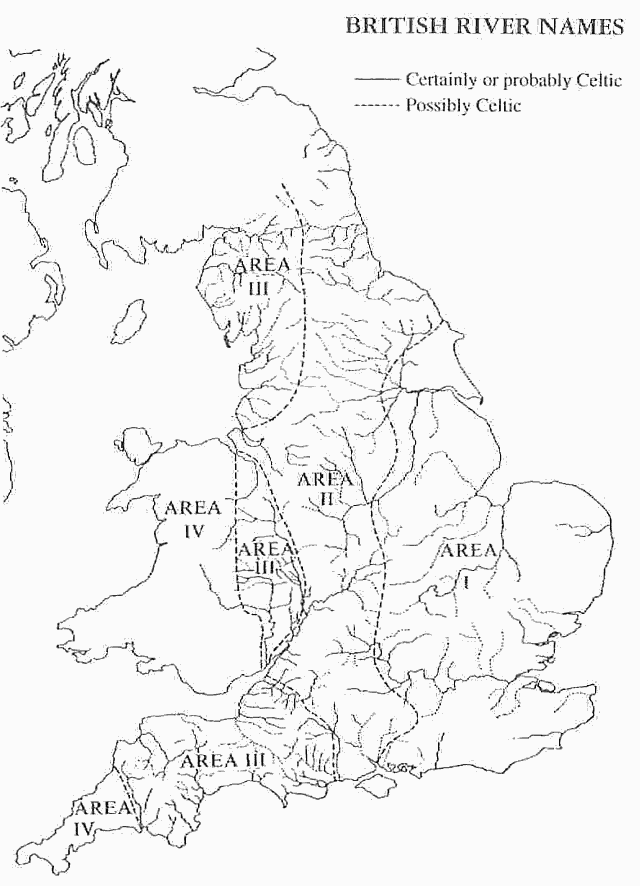

■ #2443. イングランドにおけるケルト語地名の分布 [celtic][toponymy][onomastics][geography][anglo-saxon][loan_word][history][map][hydronymy]

英語国の地名の話題については,toponymy の各記事で取り上げてきた.今回は樋口による「イングランドにおけるケルト語系地名について」 (pp. 191--209) に基づいて,イングランドのケルト語地名の分布について紹介する.

5世紀前半より,西ゲルマンのアングル人,サクソン人,ジュート人が相次いでブリテン島を襲い,先住のケルト系諸民族を西や北へ追いやり,後にイングランドと呼ばれる領域を占拠した経緯は,よく知られている (「#33. ジュート人の名誉のために」 ([2009-05-31-1]),「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#1013. アングロサクソン人はどこからブリテン島へ渡ったか」 ([2012-02-04-1]),「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1])) .また,征服者の英語が被征服者のケルト語からほとんど目立った語彙借用を行わなかったことも,よく知られている.ところが,「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1]) や「#1736. イギリス州名の由来」 ([2014-01-27-1]) でみたように,地名については例外というべきであり,ケルト語要素をとどめるイングランド地名は少なくない.とりわけイングランドの河川については,多くケルト語系の名前が与えられていることが,伝統的に指摘されてきた (cf. 「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」 ([2012-07-28-1])) .

西ゲルマンの諸民族の征服・定住は,数世紀の時間をかけて,イングランドの東から西へ進行したと考えられるが,これはケルト語系地名の分布ともよく合致する.以下の地図(樋口,p. 199)は,ケルト語系の河川名の分布によりイングランド及びウェールズを4つの領域に区分したものである.東半分を占める Area I から,西半分と北部を含む Area II,そしてさらに西に連接する Area III から,最も周辺的なウェールズやコーンウォールからなる Area IV まで,漸次,ケルト語系の河川名及び地名の密度が濃くなる.

征服・定住の歴史とケルト語系地名の濃淡を関連づけると,次のようになろう.Area I は,5--6世紀にアングル人やサクソン人がブリテン島に渡来し,本拠地とした領域であり,予想されるようにここには確実にケルト語系といえる地名は極めて少ない.隣接する Area II へは,サクソン人が西方へ6世紀後半に,アングル人が北方へ7世紀に進出した.この領域では,Area I に比べれば川,丘,森林などの名前にケルト語系の地名が多く見られるが,英語系地名とは比較にならないくらい少数である.次に,7--8世紀にかけて,アングロサクソン人は,さらに西側,すなわち Devonshire, Somerset, Dorset; Worcestershire, Shropshire; Lancashire, Westmoreland, Cumberland などの占める Area III へと展開した.この領域では,川,丘,森林のほか,村落,農場,地理的条件を特徴づける語にケルト語系要素がずっと多く観察される.アングロサクソン人の Area III への進出は,Area I に比べれば2世紀ほども遅れたが,この時間の差がケルト語系地名要素の濃淡の差によく現われている.最後に,Cornwall, Wales, Monmouthshire, Herefordshire 南西部からなる Area IV は,ケルト系先住民が最後まで踏みとどまった領域であり,当然ながら,ケルト語系地名が圧倒的に多い.

このように軍事・政治の歴史が地名要素にきれいに反映している事例は少なくない.もう1つの事例として,「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1]) を参照されたい.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2015-10-06 Tue

■ #2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか [history][anglo-saxon][celtic]

4世紀間にわたってブリテン島の大域を治めていたローマ人は,410年,ローマ自身を守るべく,軍をブリテン島から引きあげた.この撤退によって生まれた政治的空白状況により,ブリテン島はケルト諸民族の内乱時代へと突入する.ある民族が,軍事的支援を得るべく大陸に蟠踞していたアングル人,サクソン人など西ゲルマン諸民族をブリテン島に呼び寄せると,むしろ西ゲルマン軍はケルト軍の弱みを見てとり,一気に征服し,島の新しい覇者となった.

これは,アングロサクソン人によるブリテン島征服の,伝統的,教科書的な記述である.ここでは,アングロサクソン人の完全勝利,ケルト人の完全敗北という実にわかりやすい構図が描かれている.人口構成がほぼ180度転換したといってよく,それに伴って,この島の主たる使用言語も,ケルト系諸語から西ゲルマン諸語(すなわち,ひっくるめて英語)へ交替した.アングロサクソン人は,ケルト人を完膚なきまでに叩きのめすか,あるいは島の北方や西方など周辺部へと徹底的に追いやったことになる.

しかし,これほどまでの完全征服というのは,アングロサクソン人にとって,話しがうまくできすぎてやいないか.そのような観点から,実際にはかなりの程度アングロサクソン人とケルト人の融合があったのではないか,などの議論がなされてもいる.

そのような修正的な見方が出てきているとはいえ,アングロサクソン人によるイングランド征服が著しく素早く,かつ効率的になされたことは事実のようだ.標題は歴史学の問題ではあるが,当然ながら英語史においても重要な問題である.Denison and Hogg (10) は,上記の教科書的な記述を一通り説明した後で,次のように述べている.

But that is not quite enough to explain the rapidity of the Germanic settlement, which was far more a conquest of Britain, linguistically speaking, than the Norman Conquest 500 years later would be. What its speed suggests is that there must have been considerable population pressure in northwestern Europe at the time, perhaps partly because in the fifth century the average temperature was lower than it had been earlier and would again be later. Whatever the case may have been, this conquest saw an overwhelmingly rapid replacement or absorption of the existing Celtic linguistic community by the newly arrived Germanic speakers. There is now some genetic evidence for mass immigration to central English . . . , consistent with displacement of the male Celtic population by Anglo-Saxons but saying nothing about females. Before long Celtic speakers had been confined to the lands west of Offa's Dyke, to Cornwall, the northwest, and north of the Borders of Scotland. The gradual elimination of Celtic has continued remorselessly, albeit slowly, ever since. It may only have been with the coming of Christianity and the establishment of churches and abbeys that Anglo-Saxon England started to achieve the beginning of the types of political and social structure which we associate with later centuries.

近年,英語史においてケルト語の言語的影響がしばしば話題にされるようになってきたが,この「電撃的な」アングロサクソン人の侵攻は,そのような仮説の前提にも関わる大きな問題である.事実のいっそうの解明が待たれる.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

2015-07-17 Fri

■ #2272. 歴史的な and の従属接続詞的(独立分詞構文的)用法 [conjunction][participle][syntax][contact][celtic][hc][substratum_theory]

一言で言い表しにくい歴史的な統語構造がある.伝統英文法の用語でいえば,「独立分詞構文の直前に and が挿入される構造」と説明すればよいだろうか.中英語から近代英語にかけて用いられ,現在でもアイルランド英語やスコットランド英語に見られる独特な統語構造だ.Kremola and Filppula が Helsinki Corpus を用いてこの構造の歴史について論じているのだが,比較的理解しやすい例文を以下に再掲することにしよう.

・ And thei herynge these thingis, wenten awei oon aftir anothir, and thei bigunnen fro the eldre men; and Jhesus dwelte aloone, and the womman stondynge in the myddil. (Wyclif, John 8, 9, circa 1380)

・ For we have dwelt ay with hir still And was neuer fro hir day nor nyght. Hir kepars haue we bene And sho ay in oure sight. (York Plays, 120, circa 1459)

・ & ȝif it is founde þat he be of good name & able þat þe companye may be worscheped by him, he schal be resceyued, & elles nouȝht; & he to make an oþ with his gode wil to fulfille þe poyntes in þe paper, þer whiles god ȝiueþ hym grace of estat & of power (Book of London English, 54, 1389)

・ . . . and presently fixing mine eyes vpon a Gentleman-like object, I looked on him, as if I would suruay something through him, and make him my perspectiue: and hee much musing at my gazing, and I much gazing at his musing, at las he crost the way . . . (All the Workes of John Taylor the Water Poet, 1630)

・ . . . and I say, of seventy or eighty Carps, [I] only found five or six in the said pond, and those very sick and lean, and . . . (The Compleat Angler, 1653--1676)

・ Which would be hard on us, and me a widow. (Mar. Edgeworth, Absentee, xi, 1812) (←感嘆的用法)

これらの and の導く節には定動詞が欠けており,代わりに不定詞,現在分詞,過去分詞,形容詞,名詞,前置詞句などが現われるのが特徴である.統語的には主節の前にも後にも出現することができ,機能的には独立分詞構文と同様に同時性や付帯状況を表わす.この構文の頻度は中英語では稀で,近代英語で少し増えたとはいえ,常に周辺的な統語構造であったには違いない.Kremola and Filppula (311, 315) は,統語的に独立分詞構文と酷似しているが,それとは直接には関係しない発達であり,したがってラテン語の絶対奪格構文ともなおさら関係しないと考えている.

それでは,この構造の起源はどこにあるのか.Kremola and Filppula (315) は,不定詞が用いられているケースについては,ラテン語の対格付き不定詞構文の関与もあるかもしれないと譲歩しているものの,それ以外のケースについてはケルト諸語の対応する構造からの影響を示唆している.

The infinitival type, which at least in its non-exclamatory use is closer to coordination than the other types, may well derive from the Latin accusative with the infinitive . . . But the non-infinitival constructions (and the exclamatory infinitival patterns), although they too are often considered to have their origins in the Latin absolute constructions, could also stem from another source, viz. Celtic languages. Whereas the Latin models typically lack the overt subordinator, subordinating and-structures closely equivalent to the ones met in Middle English and Early Modern English are a well-attested feature of the neighbouring Celtic languages from their earliest stages on.

私自身はケルト系言語を理解しないので,Kremola and Filppula (315--16) に挙げられている古アイルランド語,中ウェールズ語,現代アイルランド語からの類似した文例を適切に評価できない.しかし,彼らは,先にも述べたように,現代でもこの構造がアイルランド英語やスコットランド英語に普通に見られることを指摘している.

なお,Filppula は,英語の統語論にケルト諸語の基層的影響 (substratum_theory) を認めようとする論客である.「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) の議論も参照されたい.

・ Kremola, Juhani and Markku Filppula. "Subordinating Uses of and in the History of English." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 762--71.

2014-05-22 Thu

■ #1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説 [reflexive_pronoun][personal_pronoun][genitive][celtic][celtic_hypothesis]

「#47. 所有格か目的格か:myself と himself」 ([2009-06-14-1]) で再帰代名詞 -self の諸形態の起源を探ったが,その記事で論じたのとは異なる説もいくつかある.少し調べたところ,やや古い文献で現在はどのように評価されているのかわからないが,ケルト語の対応表現が関与しているのではないかという説があった.ケルト語の英語への影響を論じている Preusler (187) からの一節を引用する.

Im Altenglischen und noch überwiegend bei Shakespeare und in den heutigen Mundarten dient das einfache Personalpronomen als Reflexiv. Daneben kommt schon altenglisch Versärkung mit self vor, doch erst seit der ersten Hälfte des 13. Jh.s das Possessiv mit self. --- Das Kymrische kennt seit alters beides, my hun ich selbst neben fy hun mein selbst. Die Neigung zum Possessiv ist hier so stark, daß es sich in allen Personen durchgesetzt hat. --- Die Pluralformen zeigen auch den Plural von hun: ein hunain wir selbst usw.; im Englischen treten die Pluralformen erst seit der Mitte des 16. Jh.s auf.

この説では,1, 2人称の myself, yourself などの属格形の由来は説明されるかもしれないが,himself などで与格形が優勢となった経緯は説明されない.また,最後の部分で述べられているように,英語の複数形において -(e)s をもつ yourselves や themselves が初出するのは16世紀にかけてだが,ここにケルト語の関与があったと仮定するのであれば,なぜこの時期まで影響が遅延したのだろうかという疑問が生じる.この疑問は,ケルト語影響説の取りざたされる多くの項目に共通して投げかけられている疑問である.

言語接触という言語外的な要因ではなく,言語内的に説明する代表的な説としては,mē selfum -> mī self -> myself の音韻形態弱化説が挙げられる.『英語語源辞典』の self の項の説明を引用しよう.

OE self は代名詞的形容詞として名詞や代名詞に添えてこれを強める,形容詞変化をする語であった.とくに与格(対格を吸収)の人称代名詞が再帰的に用いられるとき添えられて,him selfum のような結合を見せることが多かった.12Cになると self- の語尾は,おそらく副詞と感じられるようになった結果,次第に脱落の傾向を見せ,やがて HIMSELF のように一語になり,もと God self といったところも God himself というようになった.一方 mē selfum, þē selfum は発音が弱まって mī self, þī self となり,さらに self が名詞と感じられて mi self, þi self (MYSELF, THYSELF) が生じたと考えられる.複数形が -selves (cf. OE wē selfe we ourselves) となるのも,self を普通の名詞のように変化させるようになった結果である.

・ Preusler, Walther. "Keltischer Einfluß im Englischen." Indogermanische Forschungen 56 (1938): 178--91.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2014-01-27 Mon

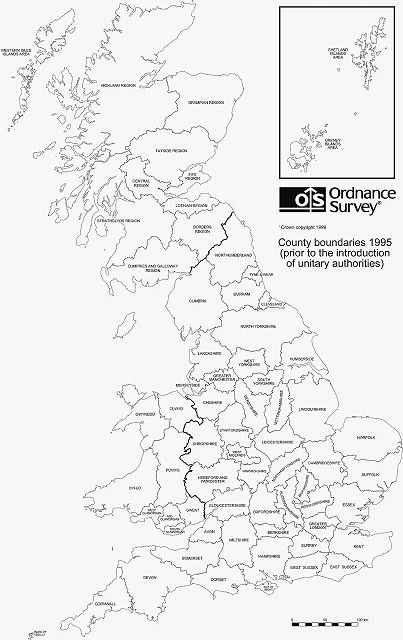

■ #1736. イギリス州名の由来 [onomastics][toponymy][etymology][map][celtic]

昨日の記事「#1735. カナダ州名の由来」 ([2014-01-26-1]) に続いて,今回はイギリスの州 (county, shire) の名前の起源について.まずは,州境の入った地図を掲げたい.Ordnance Survey - Outline maps より入手した,1972--1996年の旧州名の入った地図である.下図をクリックして拡大 (65KB) ,あるいはさらなる拡大版 (260KB),あるいはPDF版 (243KB) を参照しながらどうぞ.

以下の州名の由来は,Crystal (143) にもとづく.Western Isles, Highland, Central, Borders など,自明のものは省略してある.当然ながらケルト諸語に由来する州名が多い.

| Avon | "river" |

| Bedford | "Beda's ford" |

| Berkshire | "county of the wood of Barroc" ("hilly place") |

| Buckingham | "riverside land of Bucca's people" |

| Cambridge | "bridge over the river Granta" |

| Cheshire | "county of Chester" (Roman "fort") |

| Cleveland | "hilly land" |

| Clwyd | "hurdle" (? on river) |

| Cornwall | "(territory of) Britons of the Cornovii" ("promontory people") |

| Cumbria | "territory of the Welsh" |

| Derby | "village where there are deer" |

| Devon | "(territory of) the Dumnonii" ("the deep ones", probably miners) |

| Dorset | "(territory of the) settlers around Dorn" ("Dorchester") |

| Dumfries and Galloway | "woodland stronghold"; "(territory of) the stranger-Gaels" |

| Durham | "island with a hill" |

| Dyfed | "(territory of) the Demetae" |

| Essex | "(territory of) the East Saxons" |

| Fife | "territory of Vip" (?) |

| Glamorgan | "(Prince) Morgan's shore" |

| Gloucester | "(Roman) fort at Glevum" ("bright place") |

| Grampian | unknown origin |

| Gwent | "favoured place" |

| Gwynedd | "(territory of) Cunedda" (5th-century leader) |

| Hampshire | "county of Southampton" ("southern home farm") |

| Hereford and Worcester | "army ford"; "(Roman) fort of the Wigora" |

| Hertford | "hart ford" |

| Humberside | "side of the good river" |

| Kent | "land on the border" (?) |

| Lancashire | "(Roman) fort on the Lune" ("health-giving river") |

| Leicester | "(Roman) fort of the Ligore people" |

| Lincoln | "(Roman) colony at Lindo" ("lake place") |

| London | "(territory of) Londinos" ("the bold one") (?) |

| Lothian | "(territory of) Leudonus" |

| Man | "land of Mananan" (an Irish god) |

| Manchester | "(Roman) fort at Mamucium" |

| Merseyside | "(side of the) boundary river" |

| Norfolk | "northern people" |

| Northampton | "northern home farm" |

| Northumberland | "land of those dwelling north of the Humber" |

| Nottingham | "homestead of Snot's people" |

| Orkney | "whale island" (?) (After J. Field, 1980) |

| Oxford | "ford used by oxen" |

| Powys | "provincial place" |

| Scilly | unknown origin |

| Shetland | "hilt land" |

| Shropshire | "county of Shrewsbury" ("fortified place of the scrubland region") |

| Somerset | "(territory of the) settlers around Somerton" ("summer dwelling") |

| Stafford | "ford beside a landing-place" |

| Strathclyde | "valley of the Clyde" (the "cleansing one") |

| Suffolk | "southern people" |

| Surrey | "southern district" |

| Sussex | "(territory of) the South Saxons" |

| Tayside | "silent river" or "powerful river" |

| Tyne and Wear | "water, river"; "river" |

| Warwick | "dwellings by a weir" |

| Wight | "place of the division" (of the sea) (?) |

| Wiltshire | "county around Wilton" ("farm on the river Wylie") |

| Yorkshire | "place of Eburos" |

(後記 2014/02/24(Mon):イギリス州名の学習にはこちらをどうぞ.)

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-12-29 Sat

■ #1342. 基層言語影響説への批判 [substratum_theory][causation][celtic][contact][race][ethnic_group][celtic_hypothesis]

言語変化を説明する仮説の一つに,基層言語影響説 (substratum_theory) がある.被征服者が征服者の言語を受け入れる際に,もとの言語の特徴(特に発音上の特徴)を引き連れてゆくことで,征服した側の言語に言語変化が生じるという考え方である.英語史と間接的に関連するところでは,グリムの法則を含む First Germanic Consonant Shift や,Second Germanic Consonant Shift などを説明するのに,この仮説が持ち出されることが多い.「#416. Second Germanic Consonant Shift はなぜ起こったか」 ([2010-06-17-1]) ,「#650. アルメニア語とグリムの法則」 ([2011-02-06-1]) ,「#1121. Grimm's Law はなぜ生じたか?」 ([2012-05-22-1]) などで触れた通りである.

この仮説の最大の弱みは,多くの場合,基層をなしている言語についての知識が不足していることにある.特に古代の言語変化を相手にする場合には,この弱みが顕著に現われる.例えば,グリムの法則を例に取れば,影響を与えているとされる基層言語が何なのかという点ですら完全な一致を見ているわけではないし,もし仮にそれがケルト語だったと了解されても,その言語変化に直接に責任のある当時のケルト語変種の言語体系を完全に復元することは難しい.要するに,ある言語変化を及ぼしうると考えられる「基層言語」を,議論に都合の良いように仕立て上げることがいつでも可能なのである.母語の言語特徴が第二言語へ転移するという現象自体は言語習得の分野でも広く知られているが,これを過去の具体的な言語変化に直接当てはめることは難しい.

Jespersen と Bloomfield も,同仮説に懐疑的な立場を取っている.彼らの批判の基調は,問題とされている言語変化と,そこへの関与が想定されている民族の征服とが,時間的あるいは地理的に必ずしも符合していないのではないかという疑念である.民族の征服が起こり,結果として言語交替が進行しているまさにその時間と場所において,ある種の言語変化が起こったということであれば,基層言語影響説は少なくとも検証に値するだろう.しかし,言語変化が生じた時期が征服や言語交替の時期から隔たっていたり,言語変化を遂げた地理的分布が征服の地理的分布と一致しないのであれば,その分だけ基層言語影響説に訴えるメリットは少なくなる.むしろ,別の原因を探った方がよいのではないかということだ.

だが,基層言語影響説の論者には,アナクロニズムの可能性をものともせず,基層言語(例えばケルト語)の影響は様々な時代に顔を出して来うると主張する者もいる.Jespersen はこのような考え方に反論する.

I must content myself with taking exception to the principle that the effect of the ethnic substratum may show itself several generations after the speech substitution took place. If Keltic ever had 'a finger in the pie,' it must have been immediately on the taking over of the new language. An influence exerted in such a time of transition may have far-reaching after-effects, like anything else in history, but this is not the same thing as asserting that a similar modification of the language may take place after the lapse of some centuries as an effect of the same cause. (200)

Jespersen の主張は,基層言語影響説には隔世遺伝 (atavism) はあり得ないという主張だ (201) .同趣旨の批判が,Bloomfield でも繰り広げられている.

The substratum theory attributes sound-change to transference of language: a community which adopts a new language will speak it imperfectly and with the phonetics of its mother-tongue. . . . [I]t is important to see that the substratum theory can account for changes only during the time when the language is spoken by persons who have acquired it as a second language. There is no sense in the mystical version of the substratum theory, which attributes changes, say, in modern Germanic languages, to a "Celtic substratum" --- that is, to the fact that many centuries ago, some adult Celtic-speakers acquired Germanic speech. Moreover, the Celtic speech which preceded Germanic in southern Germany, the Netherlands, and England, was itself an invading language: the theory directs us back into time, from "race" to "race," to account for vague "tendencies" that manifest themselves in the actual historical occurrence of sound-change. (386)

近年,英語史で盛り上がってきているケルト語の英文法への影響という議論も,基層言語影響説の一形態と捉えられるかもしれない.そうであるとすれば,少なくとも間接的には,上記の批判が当てはまるだろう.「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) や「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1]) を参照.

基層言語影響説が唱えられている言語変化の例としては,Jespersen (192--98) を参照.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-10-02 Tue

■ #1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか? [writing][standardisation][creole][celtic][contact][reestablishment_of_english][scribe][koine][do-periphrasis][celtic_hypothesis]

話し言葉において生じていた言語変化が,伝統的で保守的な書き言葉に反映されずに,後世の観察者の目に見えてこないという可能性は,文献学上,避けることのできないものである.例えば,ある語が,ある時代の書き言葉に反映されていないからといって,話し言葉として用いられていたかもしれないという可能性は否定できず,OED の初出年の扱い方に関する慎重論などは至る所で聞かれる.確かに大事な慎重論ではあるが,これをあまりに推し進めると,文献上に確認されない如何なることも,話し言葉ではあり得たかもしれないと提起できることになってしまう.また,関連する議論として,書き言葉上で突如として大きな変化が起こったように見える場合に,それは書き言葉の伝統の切り替えに起因する見かけの大変化にすぎず,対応する話し言葉では,あくまで変化が徐々に進行していたはずだという議論がある.

中英語=クレオール語の仮説でも,この論法が最大限に利用されている.Poussa は,14世紀における Samuels の書き言葉の分類でいう Type II と Type III の突如の切り替えは,対応する話し言葉の急変化を示すものではないとし,書き言葉に現われない水面下の話し言葉においては,Knut 時代以来,クレオール化した中部方言の koiné が続いていたはずだと考えている.そして,Type III の突然の登場は,14世紀の相対的なフランス語の地位の下落と,英語の地位の向上に動機づけられた英語標準化の潮流を反映したものだろうと述べている.

. . . if we take the view that the English speech of London had, since the time of Knut, been a continuum of regional and social varieties of which the Midland koiné was one, then it is easier to explain the changes in the written language [from Type II to Type III] as jerky adjustments to a gradual rise in social status of the spoken Midland variety. (80)

似たような議論は,近年さかんに論じられるようになってきたケルト語の英語統語論に及ぼした影響についても聞かれる(例えば,[2011-03-17-1]の記事「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」を参照).古英語の標準書き言葉,Late West-Saxon Schriftsprache の伝統に掻き消されてしまっているものの,古英語や中英語の話し言葉には相当のケルト語的な統語要素が含まれていたはずだ,という議論だ.英語がフランス語のくびきから解き放たれて復権した後期中英語以降に,ようやく話し言葉が書き言葉の上に忠実に反映されるようになり,すでにケルト語の影響で生じていた do-periphrasis や進行形が,文献上,初めて確認されるようになったのだ,と論じられる.

しかし,これらの議論は,文献学において写本研究や綴字研究で蓄積されてきた scribal error や show-through といった,図らずも話し言葉が透けて見えてしまうような書記上の事例を無視しているように思われる.写字生も人間である.書記に際して,完全に話し言葉を封印するということなどできず,所々で思わず話し言葉を露呈してしまうのが自然というものではないだろうか.

話し言葉が,相当程度,書き言葉の伝統に掻き消されているというのは事実だろう.書き言葉習慣の切り替えによって,大きな言語変化が起こったように見えるという事例も確かにあるだろう.しかし,書き言葉に見られないことでも話し言葉では起こっていたかもしれない,いや起こっていたに違いないと,積極的に提案してよい理由にはならない.一時期論争を呼んだ英語=クレオール語の仮説と近年のケルト語影響説の間に似たような匂いを感じた次第である.

・ Poussa, Patricia. "The Evolution of Early Standard English: The Creolization Hypothesis." Studia Anglica Posnaniensia 14 (1982): 69--85.

2012-09-30 Sun

■ #1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」 [french][celtic][old_norse][contact][cleft_sentence][french_influence_on_grammar]

##1223,1249,1250,1251 の記事で,Bailey and Maroldt によって始められた中英語=クレオール語の仮説を巡る論争を見てきた.Bailey and Maroldt を批判する内容ばかりだったが,彼らの論文には示唆的な考察もあることを付け加えておきたい.

[2012-09-28-1]の記事「#1250. 中英語はクレオール語か? (3)」の (5) で取り上げた「英語とフランス語との間に平行関係が観察される言語項目」 (Bailey and Maroldt 51--52) を,「フランス語の影響があり得る言語項目」のリストとして捉えれば,英仏語言語接触の研究課題を提供してくれているという点で有用かもしれない.[2012-09-01-1]の記事「#1223. 中英語はクレオール語か?」で紹介したように,Görlach は,以下のほとんどの項目に異議を唱えるだろうが,一覧にしておくことはなにがしかの意味があるだろう.

A. Anglo-Saxon elements in French functions:

1) the -līce deadjectival adverb-formative;

2) the use of wh-interrogatives as relative pronouns; cf. French qu-interrogatives and relatives;

3) progressive formations and other tense/aspect/diathesis formations;

4) prepositions of the pattern exemplified by outside of, or Anglo-Saxon prepositions in French uses;

5) French-like uses of the pronoun cases;

6) the cleft-sentence formation;

7) case functions of the of-"genitive" and the to-"dative";

8) second-person informal/formal distinction in forms of address;

9) Middle English calques that got lost later; e.g. the which;

10) analytical comparison.

B. French-influenced developments, the first of which is essentially universal:

1) loss of inflections, especially case and gender distinctions;

2) word order, especially after negative elements; but not the order of adjectives.

C. French elements:

1) vocabulary --- quantitatively as well as qualitatively very considerable;

2) a huge part of English derivational morphology;

3) most phonomorphological rules;

4) certain sounds; e.g. initial [v dž] and the diphthong [ɔ].

また,これまであまり聞いたことのないケルト語あるいは古ノルド語からの影響の可能性として,次の言及も目に留まったので付け加えておく."The fact that clear [l] as well as non-aspirated [p t k] are widespread in the North could be due to either Keltic or Nordic influence" (25).

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

2012-08-25 Sat

■ #1216. 古英語期のケルト借用語 [loan_word][oe][celtic][toponymy][hydronymy]

5世紀にアングロサクソン人がブリテン島を征服した後,彼らは被征服民であるケルト人から僅かながらも言語的影響を受けることとなった.古英語期におけるケルト語の影響の最たるものは,地名である.[2012-07-28-1]の記事「#1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour」でケルト地名についての慎重論を見たが,全体としてケルトの地名が多く残っていることは認めてよいだろう.

地名あるいは地域名として,Barr (cf. Welsh bar = "top", "summit"), Bernicia, Bredon, Brockhall, Brockholes (brocc = "badger"), Bryn Mawr, Cornwall, Creech, Cumberland, Cumbria, Deira, Duncombe (cumb = "a deep valley"), Exeter, Gloucester, Holcombe, Huntspill, Kent, Lichfield, Pendle (cf. Welsh pen= "top"), Pylle (pill = "a tidal creek"), Salisbury, Torcross, Torhill, Torr (torr = "high rock, peak"), Torhill, Winchcombe, Winchester, Worcester には,語の全体あるいは語の一部においてケルト語の etymon が含まれている.Avon, Exe, Esk, Usk, Dover, Wye などの河川名もケルト語である.

しかし,地名をのぞけば,ケルト語からの借用は僅少である.ass, binn (basket, crib), bratt (cloak), brocc (brock or badger), crag (a high steep rough mass of rock), cumb (valley), dun (dark colored), luh (lake), torr (outcropping or projecting rock, peak) などの語は,アングロサクソン人がケルト人との日常的な接触を通じて英語へ取り込んだものだろう.一方で,ancor (hermit), cine (a gathering of parchment leaves), clugge (bell), cross, cursian (to curse), drȳ (magician), gabolrind (compass), mind (diadem), stær (history) などの語は,アイルランドの宣教師によるケルト系キリスト教の普及を通じて英語に取り込まれた.

上に挙げたのは18語ばかりだが,古英語に借用されたケルト単語はおよそ網羅されている.一般には用いられない語も含まれており,ケルト借用語の存在感の薄さがわかるだろう.

以上,Baugh and Cable (75--77) を参照して執筆した.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-07-28 Sat

■ #1188. イングランドの河川名 Thames, Humber, Stour [onomastics][toponymy][celtic][uniformitarian_principle][hydronymy]

従来の語源説では,標題のようなイングランドの主要な河川名は,ケルト系の言語に由来するとされてきた.5世紀にアングロサクソン人がイングランドに渡ってきたときに,これらの河川名を先住のケルト人から受け継いだという説だ.しかし,Kitson (36) によると,これらの名前はケルト語以前の古層を形成する alteuropäisch "Old European" に遡るとされる.

イングランド内には,Humber 川は12本流れており,Thames と類似した形態の河川名も多数ある (ex. T(h)ame, Teme, Team, Tamar, Tavy) .大陸ヨーロッパに目を向けても,やはり,このように類似した河川名の集団が広く分布している.地名学者のあいだでは,類似した河川名がヨーロッパ中に繰り返し現われることは常識の一部であり,その語源形の供給源としての alteuropäisch なる言語が想定されている.

Kitson (38) によれば,地名のなかでも主要な河川の名前はとりわけ保守的であり,異民族によって置換されることなく,代々受け継がれてゆく傾向が強い.河川は文明の発生に不可欠な要素と言われるが,人間生活にとって最高度の重要性をもつ地勢であることは間違いなく,どの人間集団もまず最初に名前を与えるべき対象だろう.一旦名前がつけられてしまば,よほどの動機づけがない限り,異民族の征服者や移住者へもそのまま継承されることが多い.

. . . it seems to hold pretty generally that of all classes of place-names, main river-names are the most resistant to change. In taking over a substantial body of river-names from their predecessors the Anglo-Saxons exhibited behaviour typical of immigrant populations worldwide, as Mississippi and Ohio bear witness. Yet the attitude of Anglo-Saxons to Celts, at least among their ideological leaders, at least by the end of the settlement period, was of not borrowing anything (or at least not admitting they had borrowed it). For Celts, who were certainly not autochthonous in Britain, and who are not known to have developed any colonialist ideology stronger than Vae Victis!, to have taken over no names at all from their predecessors would be preposterous. (Kitson 38)

語源が確かでないブリテン島の地名は,しばしばケルト語起源だろうと示唆される.しかし,そのなかには,あくまでケルト語経由であり,究極的には先行言語 (alteuropäisch) に由来するとみなすべきものが多々あるのではないか.もっとも,この議論のためには alteuropäisch の正体がもっと明らかにされなければならないが.

なお,Kitson は,河川名の保守性を,地名学における "uniformitarian principle" (38) と称している.論文のタイトルに含まれている "Linguistic Theory" は,この "uniformitarian principle" との関連だろう.Uniformitarian Principle (斉一論)については,[2010-11-04-1]と[2012-07-26-1]の記事を参照.

・ Kitson, Peter. "Notes on Place-Name Material and Linguistic Theory." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 35--55.

2011-06-15 Wed

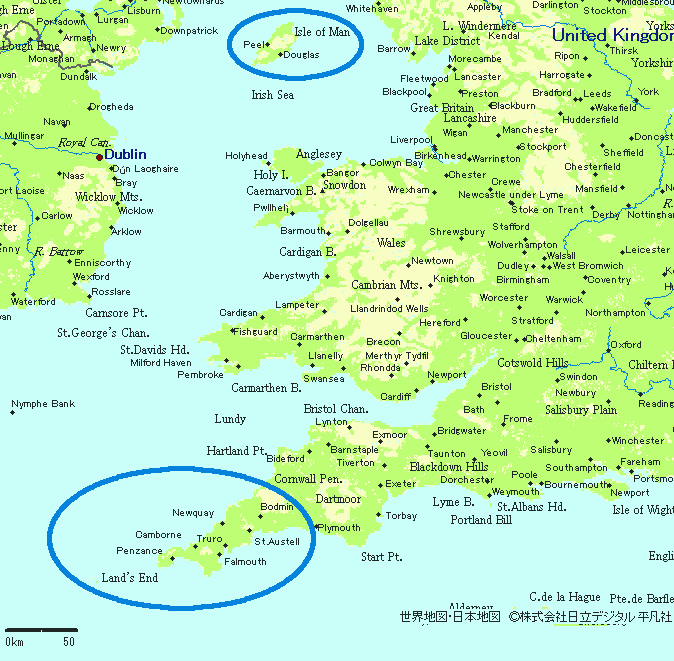

■ #779. Cornish と Manx [cornish][manx][celtic][language_death][metathesis][map][book_of_common_prayer]

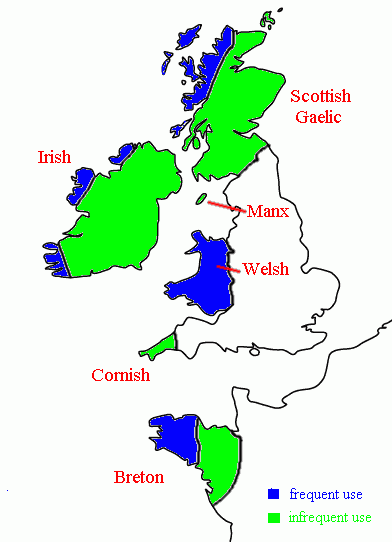

[2011-06-10-1], [2011-06-14-1]の記事でケルト諸語の話題を取りあげた.今回は,ケルト諸語のなかで事実上の死語となっているコーンウォール語 (Cornish) とマン島語 (Manx) を紹介する.

Cornish は,ミートパイの一種 Cornish pasty でも知られているイングランドの最南西部 Cornwall 地方で話されていた Brythonic (P-Celtic) 系の言語である.Cornish の古い文献は多くは現存していないが,14世紀後半のものとされる8000行を超える韻文が残っている.16世紀,宗教改革の時代に Cornish の衰退と英語の浸透が始まり,1777年に,記録されている最後の話者 Dolly Pentreath が亡くなったことで死語となった.[2011-06-10-1]のケルト語派の系統図で示されるとおり,現在フランスのブルターニュで話されているブルトン語 (Breton) と最も近い言語である.

しかし,"revived Cornish", "pseudo-Cornish", "Cornic" とも称される復活した Cornish が現代でも聞かれる. これは,20世紀にコーンウォールの郷土愛を共有する人々が Cornish を人為的に復活させたもので,実際的な言語ではなく象徴的な言語というべきだろう.文法書や辞書が発行されており,兄弟言語である Breton や Welsh からの類推で語彙を増強するなどの試みがなされている.Price の評価は手厳しい(McArthur 265 より孫引き).

It is rather as if one were to attempt in our present state of knowledge to create a form of spoken English on the basis of the fifteenth-century York mystery plays and very little else.

Ethnologue: Cornish によれば,2003年の推計で数百人の話者がいるとされるが,ここでの Cornish はもちろん "revived Cornish" を指している.

次に,Manx はアイリッシュ海 (the Irish Sea) に浮かぶマン島 (the Isle of Man) で話されていた Goidelic (Q-Celtic) 系の言語である.最古の文献は,1610年頃の祈祷書 (The Book of Common Prayer) の翻訳である.Manx は4世紀にアイルランドからの移住者によって持ち込まれたと考えられ,10--13世紀にはヴァイキングの言語 Old Norse により特に語彙的に影響を受けた.18世紀まではマン島の主要な言語だったが,それ以降は英語の浸透が進んだ.最後の話者 Ned Mandrell が1974年に亡くなり,現在では第1言語としては死語となっている.Cornish の場合と同じように,Manx の人為的な保存・復活の営みはなされているが,象徴的な意味合いを超えるものではない.

言語名は「マン島の言語」を意味する ON manskr が ME Manisk(e) として入ったもので,その語末子音群が音位転換 ( metathesis ) を起こして Manx となった.Ethnologue: Manx を参照.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Price, Glanville. The Languages of Britain. London: Arnold, 1984.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2011-06-14 Tue

■ #778. P-Celtic と Q-Celtic [celtic][indo-european][family_tree][phonetics][assimilation]

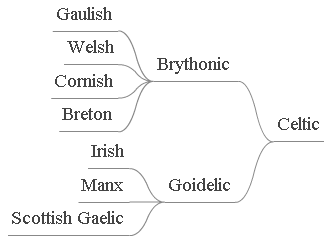

[2011-06-10-1]の記事「ケルト語の分布」でケルト諸語の歴史分布地図と系統図を示した.その系統図では詳細な区分が採用されていたが,[2009-06-17-1]の印欧語系統図に示されている伝統的な区分によれば,イギリス諸島を中心とするケルト諸語は大きく Brythonic と Goidelic 語群とに分かれる(下図参照).

Brythonic 語群と Goidelic 語群は,それぞれ別名で P-Celtic と Q-Celtic とも呼ばれる.この区分は,印欧祖語の *kw が,前者では /p/ へ発展し,後者ではそのまま受け継がれた(ただし後に非円唇化して /k/ へ発展した)事実に基づく./kw/ の /p/ への変化は一見すると飛躍に思えるが,調音音声学的には /w/ の円唇性が逆行同化で閉鎖音 /k/ に作用し,両唇閉鎖音 /p/ へ帰着したと説明される.

無声音と有声音との違いはあるが,これと同種の音声変化は印欧語族の他の語派でも生じている.例えば,印欧祖語で「牛」を表わす *gwōus の語頭子音はゲルマン語派へは /k/ として伝わり,英語 cow, ドイツ語 Kuh などに残っているが,他の語派では両唇音 /b/ へと変化し,その効果はラテン語 bōs, ギリシア語 boûs などに確認される.フランス語やラテン語から英語へ借用された beef や bovine は,究極的に cow と同根である.(『英語語源辞典』(pp. 1666--67) の「真の語源と見せかけの語源」を参照.)

P-Celtic を代表する Welsh と Q-Celtic を代表する Irish の同根語 ( cognate ) で語形を比較してみよう.以下の表は,Price (17) に基づいて Fennell (30) がまとめた比較を再現したものである.

| Welsh (Brythonic = P-Celtic) | Irish (Goidelic = Q-Celtic) | meaning |

|---|---|---|

| pwy | cé | "who" |

| pedwar | ceathair | "four" |

| pen | ceann | "head" |

| pair | ċoire | "cauldron" |

| pryd | cruth | "appearance" |

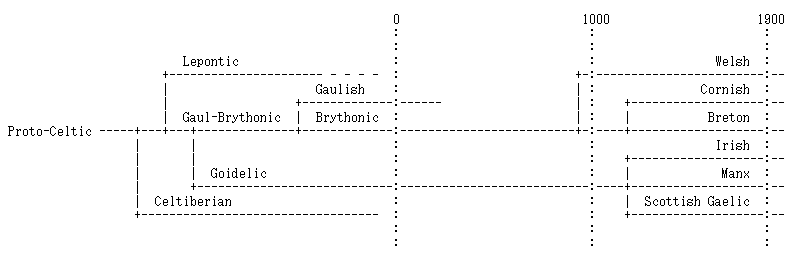

ケルト諸語の現存する最も古い文献は,Welsh や Breton の gloss で,紀元800年頃から現われる.12世紀以降は,特に Welsh 文学の資料が豊富に伝わっている.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Price, Glanville. The Languages of Britain. London: Arnold, 1984.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2011-06-10 Fri

■ #774. ケルト語の分布 [celtic][indo-european][family_tree][map]

[2011-04-12-1]の記事「Britannica Online で参照できる言語地図」で紹介した印欧語族の諸語派の分布地図では,ケルト語派のものが欠けていた.探しても見あたらなかったので,原 (19) を参考に,おおまかなケルト語の歴史分布地図を作成してみた.

*

*

ケルト語の歴史分布地図と呼んだのは,Man 島の Manx と Cornwall 地方の Cornish は事実上すでに死語となっているからである.紀元前1千年紀にヨーロッパ大陸の各地に分布していたとされるケルト諸語は,現代ではヨーロッパの北西の辺境である the British Isles と Brittany (see [2011-05-01-1]) で細々と存続している.

原 (148) を参照し,ケルト語派の系統図も作成してみた.この系統図は,[2009-06-17-1]で掲げた印欧語系統図の一部をなすケルト語派の図(従来の分類法)とは若干異なる.これは,近年の研究の進展を反映した結果である.

イギリス諸島のケルト諸語使用については,Ethnologue より Languages of Ireland の地図も参照.

・ 原 聖 『ケルトの水脈』 講談社,2007年.

2011-05-27 Fri

■ #760. Celt の発音 [pronunciation][celtic]

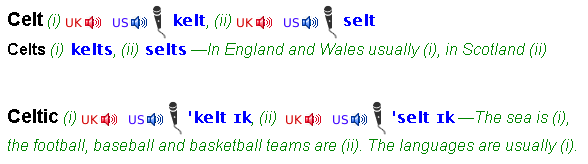

Celt やその派生語 Celtic の語頭子音には /k/ と /s/ の2通りの発音があり得る.日本語では民族名としての「ケルト」が定着しているが,英語では揺れが見られる.

ケルト民族の歴史は古いが,Celt が民族名として英語に入ってきたのは案外遅く,16世紀半ばである.古代ギリシア人はゴール人 ( the Gauls ) を指して Κελτοί と呼び,古代ローマ人は Celtæ と呼んでいた.古代人は,ブリテン島にいたケルト系ブリトン人 ( the Britons ) を指すのにはこの語を使わなかったようである.

さて,この語はフランス語へ Celte として伝えられた.フランス語ではブルターニュ ( Brittany; see [2011-05-01-1] ) のケルト人やケルト語を指していたが,かれらと系統関係にあるイギリス諸島に住まうケルト人やケルト語の一般名称としても用いられるようになった.そして,このフランス語形が近代英語期に Celt として英語に借用されたのである.英語でも当初はブルターニュのケルト人を指していたが,フランスの歴史家 Pezron の著作『古代ケルト民族・言語史』の英訳 (1706) 以降に一般名称としての「ケルト」の語義が始まっている.形容詞形 Celtic もほぼ同じ経緯である.

問題の語頭子音の発音だが,ギリシア語やラテン語の音としては /k/ ,フランス語の音としては /s/ である.異綴字の Kelt(ic) では /k/ で発音されることは間違いないが,この異綴字はまれである.辞書では,OED では /sɛlt, kɛlt/ となっているが,現代の主要な学習者英英辞書では /kɛlt, sɛlt/ と順序が逆転している.ただし,最も伝統的ともいえる OALD8 では,/kɛlt/ しか示されていない.一方,Longman Pronunciation Dictionary によると,両子音の分布は複雑なようである.

言語や民族を話題にする場合には一般的な /k/ を,チーム名やスコットランド英語としては /s/ を用いると覚えておけば当面は足りそうである.Scotland は Glasgow を本拠地とするサッカークラブ Celtic Football Club は,典型的な /s/ の例ということになるだろう.

(後記 2019/07/25(Thu):柳田国男は「セルチック」と呼んでいた.鎌田 東二・鶴岡 真弓(編著) 『ケルトと日本』 角川書店,2000年.p. 22.)

2011-03-17 Thu

■ #689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響 [me_dialect][personal_pronoun][verb][celtic][contact][nptr][do-periphrasis][celtic_hypothesis]

The Northern Personal Pronoun Rule (NPPR) は,中英語期に Scotland との国境付近からイングランド南部へ広がったとされる統語形態規則である.これは,Laing and Lass (26--27) により The Northern Present Tense Rule と呼ばれているものと同一である.3人称複数代名詞 "they" に隣接する現在形の動詞語尾(方言によって異なるが通常は -s や -eth )が抑制され,代わりに -en, -e, -ø の語尾が現われるという規則である.この規則は,中英語後期には The Wash 以北のイングランド方言でおよそ確立しており,同時期の終わりまでには,義務的な規則ではないものの選択肢の1つとしてロンドンへも到達していた ( Wright 147 ) .

Wright には,14世紀の後期の Rosarium theologie からの例として次の例が挙げられている.

whiche is giffen to al sentis or holy men, þat cleueþ togeder in charite, weyþer þei knowe þam bodily or noȝt (qtd in Wright 147 as from Rosarium theologie)

赤字で示した最初の cleueþ は通常の3人称複数形を示すが,次の knowe は þei のすぐ次に続いているために NPPR が適用され -e 語尾をとっている.

さて,現代のイングランド北部方言で動詞の現在形はどのように屈折するかといえば,主語の数・人称にかかわらず -s 語尾を取るのが規則である ( ex. I walks, you walks, Betty walks, we walks, Betty and Shirley walks ) .しかし,3人称複数形については,代名詞 they が用いられるときにのみ they walk と無語尾になるのが特徴だ.まさに中英語期の NPPR の遺産である.

NPPR に関して興味深いのは,この統語形態規則がケルト語との接触に起因するものと疑われていることである.ケルト語影響説を強く主張する著名人に McWhorter がいる.McWhorter (48--51) は,北部方言の NPPR (彼の呼称では Northern Subject Rule )は,Welsh や Cornish といったケルト諸語の動詞屈折規則と平行的な関係にあると指摘する.Welsh では,"she learned" と "Betty and Shirley learned" はそれぞれ dysgodd hi, dysgodd Betty a Shirley となり共通の -odd 語尾をとるが,"they learned" は dysgon nhw のように異なる語尾 -on をとるという.(1) 広くゲルマン諸語を見渡してもイングランド北部の NPPR のように奇妙な規則をもっている言語や方言は他に見あたらないこと,(2) イングランドの基層にあるケルト諸語に平行的な統語形態規則が認められること.この2点を考え合わせると NPPR は偶然の産物とは考えられず,ケルト語との言語接触による結果と認めざるを得ない,という議論である.McWhorter は他にも英語史における do-periphrasis や進行形構文の発達をケルト語の影響と見ている.

私はケルト語を知らないので具体的に論じることはできないが,英語では現在形に関する規則であるにもかかわらず,McWhorter が Welsh から過去形の例をもってきて比較しているのが引っかかった.また,一読すれば著者の書き方が一般向けでトンデモ本的な調子であることはすぐに分かるが,それをどこまで学術的に評価できるかは疑問である.ただし,現代英文法のいくつかの特徴の背景には,一般に英語史研究者が論じている以上に周辺諸言語との接触が関与しているに違いないという一貫した信念は,私自身の考えと一致しており,おもしろく読むことはできた.著者の言語変化の "why" にこだわる姿勢も最初はややうるさく聞こえたが,これは "why" を控えめにしか論じない英語史研究の現状への批判なのだろうと捉えたら,かえって痛快に読めた.

[2009-08-31-1]の記事で少し触れたように,基層言語としてのケルト語が英文法に与えた影響については,近年,少しずつ議論されるようになってきたようである.

・ Wright, Laura. "The Languages of Medieval Britain." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 143--58.

・ McWhorter, John. Our Magnificent Bastard Tongue: The Untold History of English. New York: Penguin, 2008.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow