2018-10-13 Sat

■ #3456. Wardhaugh 曰く「性による言語変異は,その他の社会的なカテゴリーによる言語変異と変わるところがない」 [gender][gender_difference][sociolinguistics][sapir-whorf_hypothesis][variation]

昨日の記事「#3455. なぜ言語には男女差があるのか --- 3つの立場」 ([2018-10-12-1]) で依拠した Wardhaugh は,言語による性差は,社会や個人の認識というレベルでの性差に由来するのだろうと考えている.つまり「社会・文化・認識→言語」の因果関係こそが作用しているのであり,その逆ではないという立場だ.そして,そのような差異は,性に限らず教育水準や社会階級や出身地域などに基づく他の社会的パラメータにもみられるものであり,性だけを取り上げて,それを特に重視することができるのかと疑問を呈している.次の議論を聞いてみよう.

[W]e must be prepared to acknowledge the limits of proposals that seek to eliminate 'sexist' language without first changing the underlying relationship between men and women. Many of the suggestions for avoiding sexist language are admirable, but some, as Lakoff points out with regard to changing history to herstory, are absurd. Many changes can be made quite easily; early humans (from early man); salesperson (from salesman); ordinary people (from the common man); and women (from the fair sex). However, other aspects of language may be more resistant to change, e.g., the he-she distinction. Languages themselves may not be sexist. Men and women use language to achieve certain purposes, and so long as differences in gender are equated with differences in access to power and influence in society, we may expect linguistic differences too. For both men and women, power and influence are also associated with education, social class, regional origin, and so on, and there is no question in these cases that there are related linguistic differences. Gender is still another fact that relates to the variation that is apparently inherent in language. While we may deplore that this is so, variation itself may be inevitable. Moreover, we may not be able to pick and choose which aspects of variation we can eliminate and which we can encourage, much as we might like to do so. (350)

社会的な男女差というものは,たやすく水平化できない根強い区別であり,それが言語上にも反映しているととらえるのが妥当だと,Wardhaugh は考えている.さらに,私見として次のように述べながら性差に関する章を閉じている.

My own view is that men's and women's speech differ because boys and girls are brought up differently and men and women often fill different roles in society. Moreover, most men and women know this and behave accordingly. If such is the case, we might expect changes that make a language less sexist to result from child-rearing practices and role differentiations which are less sexist. Men and women alike would benefit from the greater freedom of choice that would result. However, it may be utopian to believe that language use will ever become 'neutral'. Humans use everything around them --- and language is just a thing in that sense --- to create differences among themselves. (354)

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2018-07-16 Mon

■ #3367. 種類,選択,変化 --- 社会言語学の3つの前提 [variation][language_change][sociolinguistics]

石黒が社会言語学の入門書で,「社会言語学の大切な前提」として (1) 種類,(2) 選択,(3) 変化の3点を挙げている.実に分かりやすい.石黒 (45) のまとめの文章を引用すると,

(1) 種類……言葉は,話し手や聞き手,状況や伝達方法に合った多様な種類がある.

(2) 選択……言葉は,話し手がそうした多様な種類のなかから選ぶものである.

(3) 変化……言葉は,多様な種類のなかから多数の話し手が取捨選択を重ねた結果,社会的に変化する.

英語でいえば,(1) variation, (2) selection, (3) change といったところだろう.これは確かに variationist を標榜する社会言語学の前提ではあるが,同時に言語変化論における前提でもある.

言語変化 (language_change) に先だって,まず (1) variation や variants が存在していなければならない(cf. 「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]),「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]),「#2574. 「常に変異があり,常に変化が起こっている」」 ([2016-05-14-1])).

次に,話者(集団)がそれらの variants の選択肢のなかからいずれかを選び取る (2) selection の過程がある.

そして,選択,採用,採択など呼び方は様々だが,この過程を経て真の意味での (3) change が生じることになるのだ(cf. 「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) と「#2139. 言語変化は人間による積極的な採用である (2)」 ([2015-03-06-1])).

この3つの前提は,「#2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点」 ([2014-10-30-1]) で取り上げた Weinreich et al. の掲げる諸原則ともおおいに重なる.

・ 石黒 圭 『日本語は「空気」が決める 社会言語学入門』 光文社〈光文社新書〉,2013年.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2018-06-28 Thu

■ #3349. 後期近代英語期における形容詞比較の屈折形 vs 迂言形の決定要因 [lmode][comparison][synthesis_to_analysis][variation]

近代英語は,比較級や最上級を作るのに -er, -est などの屈折を用いるか,more, most などの迂言的方法に頼るかの選択について,一見して整理されていない様相を示していた.その余波は現代英語まで続いているといってよい.しかし,Mondorf (863) は,機能的な観点からみれば後期近代英語期の状況は「整理されていない」とみなすことはできず,むしろ新しい秩序が形成されつつあると主張する.

The distribution of comparative variants in Late Modern English reveals an emergent functionally-motivated division of labor, with the analytic form becoming the domain of cognitively complex environments (e.g. if the adjective is accompanied by a prepositional or infinitival complement or if it is poly- rather than monomorphemic, etc.), while the synthetic form increases its range of application in easier-to-process environments . . . .

つまり,形容詞比較の変異は,単純に「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) という英語史の大きな潮流のなかでとらえるべきではなく,認知的なプロセスの難易を含めた機能的な側面に注意して眺めるべき問題であるという.変異は混乱を表わすものではなく分業 ("division of labor") の結果であり,むしろそれは1つの秩序なのだ.Mondorf (864) の結論の要約部を引用する.

The system of comparison in Late Modern English develops a remarkably clear pattern of reorganization. Comparative alternation becomes more systematic by exploiting the options offered by the availability of morphosyntactic variants. As regards processing requirements it makes the best possible use of each variant: cognitively complex environments (such as adjectives accompanied by a complement) consistently increase their share of the analytic comparative to such an extent that the analytic form can even become obligatory. By contrast, easy-to-process environments can afford to use the synthetic comparative. What is at stake in the diachronic development of comparative alternation is an economically-motivated division of labor, in which each variant assumes the task it is best suited to. This division of labor emerges in the LModE period, around the 18th century . . . . The benefit of creating a typologically consistent, uniform synthetic or analytic language systems is outweighed by forces following functional motivations. The older synthetic form can stand its ground (or even reconquer formerly lost domains) in easy-to-process environments, while the analytic form prevails in cognitively-demanding contexts.

関連して「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1]),「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1]),「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1]) も参照.

・ Mondorf, Britta. "Late Modern English: Morphology." Chapter 53 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 843--69.

2018-05-28 Mon

■ #3318. 言語変化の最中にある新旧変異形を巡って [language_change][variation][subjunctive][purism][register][language_change]

伝統文法では be 動詞の仮定法過去形として,1人称単数および3人称単数で was ならぬ were が用いられる.If I were you . . . や as it were の如くである.しかし,このような決り文句や形式的な文体での使用を離れれば,くだけた言い方では直説法に引っ張られて was も用いられるようになってきていると言われる(例えば,I wouldn't do that, if I was you. や I wish I was dead! など).

伝統的な価値観の論者であれば,このような was の用法を「誤用」と感じ,その使用者を「堕落した」話者とみなすかもしれない.一方,言語変化を進歩とみる論者は,was の使用の増加によって,奇妙な振る舞いをする仮定法(過去形)が失われていくことを喜ぶかもしれない.ほかには,「万物は流転する」「行く河の流れは絶えずして」と達観して言語変化を眺める人もあるだろう.一般論として,言語変化の最中にある(とおぼしき)新旧変異形は,互いに異なる含蓄的意味 (connotation) やニュアンスを獲得し,様々な社会的・文体的な価値を帯びることが多い.

この一般論を,もう少し丁寧に説明しよう.A → B という言語変化が生じている最中には,当然ながら A と B が共に用いられる期間がある.今回の場合であれば,仮定法過去の If I were . . . (= A) と If I was . . . (= B) の両方が用いられる期間がある.この共用期間にはそれなりの長さがあり,初期,中期,末期などの局面が区別されるが,局面に応じて A と B のあいだには社会的・文体的価値や使用域において各種の差異が生じることが多い.ある局面では,A には正統の手堅さが,B には新参物としての軽佻浮薄な響きが感じられるかもしれない.別の局面では,A は教養を,B は無教養を標示するかもしれない.また別の局面では,A は旧時代の雰囲気をまとった古色蒼然たるおもむきを,B は新時代を予見させる若々しさを喚起させるかもしれない.しかし,最終的に A が消え,B のみが可能となったとき,それまでの各局面での両者のライバル関係は,(思い出せば懐かしい?)過去のドラマとなっており,すでに世代交代は完了しているのである.

If I were/was . . . の例にかぎらず,言語変化とはそのようなものだろう.しかし,当該の変化のさなかで共時的に生きている話者にとっては,新旧両形の対立は現在進行中のリアルなドラマなのであり,そこに保守,革新,その他諸々の立場が錯綜するのもまた常なのではないだろうか.

2018-01-05 Fri

■ #3175. group thinking と tree thinking [history_of_linguistics][family_tree][methodology][metaphor][metonymy][diachrony][causation][language_change][comparative_linguistics][linguistic_area][contact][borrowing][variation][terminology][how_and_why][abduction]

「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]) や「#3172. シュライヒャーの系統図的発想はダーウィンからではなく比較文献学から」 ([2018-01-02-1]) で参照してきた三中によれば,人間の行なう物事の分類法は「分類思考」 (group thinking) と「系統樹思考」 (tree thinking) に大別されるという.横軸の類似性をもとに分類するやり方と縦軸の系統関係をもとに分類するものだ.三中 (107) はそれぞれに基づく科学を「分類科学」と「古因科学」と呼び,両者を次のように比較対照している.

| 分類科学 | 分類思考 | メタファー | 集合/要素 | 認知カテゴリー化 |

|---|---|---|---|---|

| 古因科学 | 系統樹思考 | メトニミー | 全体/部分 | 比較法(アブダクション) |

上の表の最後に触れられているアブダクションについては「#784. 歴史言語学は abductive discipline」 ([2011-06-20-1]) を参照.

三中は生物分類学の専門家だが,その分野では,たとえモデル化された図像が同じようなツリーだったとしても,観念論的に解釈された場合と系統学的に解釈された場合とではメッセージが異なりうるという.前者が分類思考に,後者が系統樹思考に対応すると思われるが,これについても上記と似たような比較対照表「観念論的な体系学とその系統学的解釈の対応関係」が著書の p. 172 に挙げられているので示そう(ただし,この表のもとになっているのは別の研究者のもの).

| 観念論的解釈 | 系統学的解釈 | |

|---|---|---|

| 体系学 (Systematik) | ← | 系統学 (Phylogenetik) |

| 形態類縁性 (Formverwandtschaft) | ← | 血縁関係 (Blutsverwandtschaft) |

| 変容 (Metamorphose) | ← | 系統発生 (Stammesentwicklung) |

| 体系学的段階系列 (systematischen Stufenreihen) | ← | 祖先系列 (Ahnenreihen) |

| 型 (Typus) | ← | 幹形 (Stammform) |

| 型状態 (typischen Zuständen) | ← | 原始的状態 (ursprüngliche Zuständen) |

| 非型的状態 (atypischen Zuständen) | ← | 派生的状態 (abgeänderte Zuständen) |

このような group thinking と tree thinking の対照関係を言語学にも当てはめてみれば,多くの対立する用語が並ぶことになるだろう.思いつく限り自由に挙げてみた.

| 分類科学 | 古因科学 |

|---|---|

| 構造主義言語学 (structural linguistics) | 比較言語学 (comparative linguistics) |

| 類型論 (typology) | 歴史言語学 (historical linguistics) |

| 言語圏 (linguistic area) | 語族 (language family) |

| 接触・借用 (contact, borrowing) | 系統 (inheritance) |

| 空間 (space) | 時間 (time) |

| 共時態 (synchrony) | 通時態 (diachrony) |

| 範列関係 (paradigm) | 連辞関係 (syntagm) |

| パターン (pattern) | プロセス (process) |

| 紊???? (variation) | 紊???? (change) |

| タイプ (type) | トークン (token) |

| メタファー (metaphor) | メトニミー (metonymy) |

| How | Why |

最後に挙げた How と Why の対立については,三中 (238) が生物学に即して以下のように述べているところからのインスピレーションである.

進化思考をあえて看板として高く掲げるためには,私たちは分類思考に対抗する力をもつもう一つの思考枠としてアピールする必要がある.たとえば,目の前にいる生きものたちが「どのように」生きているのか(至近要因)に関する疑問は実際の生命プロセスを解明する分子生物学や生理学の問題とみなされる.これに対して,それらの生きものが「なぜ」そのような生き方をするにいたったのか(究極要因)に関する疑問は進化生物学が取り組むべき問題だろう.

言語変化の「どのように」と「なぜ」の問題 (how_and_why) については,「#2123. 言語変化の切り口」 ([2015-02-18-1]),「#2255. 言語変化の原因を追究する価値について」 ([2015-06-30-1]),「#2642. 言語変化の種類と仕組みの峻別」 ([2016-07-21-1]),「#3133. 言語変化の "how" と "why"」 ([2017-11-24-1]) で扱ってきたが,生物学からの知見により新たな発想が得られた感がある.

・ 三中 信宏 『進化思考の世界 ヒトは森羅万象をどう体系化するか』 NHK出版,2010年.

2018-01-01 Mon

■ #3171. 1/f 繧?繧峨℃ [language_change][variation][chaos_theory][invisible_hand][complex_system][lexical_diffusion][speed_of_change][1/f][dynamic_equilibrium]

2018年となりました.本年も hellog を続けていきます.よろしくお願い致します.

新年最初の話題は「ゆらぎ」について.自然界に存在するゆらぎには規則的といえるものもあれば,まったく予想不可能なものもあるが,多くの現象においては,完全とはいえずとももある程度予測できるゆらぎが確認される.なかでも「1/f ゆらぎ」として知られているものは,身の回りにも数多く確認され,とりわけ人間が快を感じるもののなかにしばしば含まれていると言われる.そよ風,小川のせせらぎ,木漏れ日,木目や年輪,虫の羽音,岩塩の旨み,電車の揺れ,古い町並み,日本庭園,畳の目,手拍子,太鼓のリズム,噺家の声,バッハやモーツァルトの楽曲などにみられるほか,宇宙線強度,細胞構造,心拍周期にも認められるという.「1/f ゆらぎ」という呼称は,対象のゆらぎの周波数 (frequency) を成分分析し,各成分の強さを数学的操作を加えてグラフ化すると,右下がりの相関直線が得られることによる.1/f2 や 1/f-1 でもなく 1/f であるところが,どうやら人間にとっての快のポイントらしい(武者,pp. 24--39).

1/f ゆらぎが人間の生活に密接なところに多いというのは,言語(体系)にもみられる可能性があることを示唆する.ここで言語にとってゆらぎとは何かが問題になる.形式的な variation を想定することもできそうだし,言語変化 (language_change) の頻度 (frequency) や速度 (speed_of_language_change) などにも見られるかもしれない.例えば,1/f ゆらぎが語彙拡散 (lexical_diffusion) と関わっていたらおもしろそうだ.

1/f ゆらぎは,複雑系 (complex_system) やカオス理論 (chaos_theory) とも深く関係する.言語体系が複雑系であり,言語変化がカオス理論の適用の対象となりうることは,「#3112. カオス理論と言語変化 (2)」 ([2017-11-03-1]),「#3122. 言語体系は「カオスの辺縁」にある」 ([2017-11-13-1]),「#3142. ホメオカオス (1)」 ([2017-12-03-1]),「#3143. ホメオカオス (2)」 ([2017-12-04-1]) などで触れてきた.そうだとすれば,1/f ゆらぎもまた言語に関与している可能性が高い.いずれの考え方にも共通しているのは,常に動いていて不安定なシステムこそ,周囲の予期できない変動に適応しやすいという点だ.不安定から安定が,混沌から秩序が生まれるようなシステムである.逆説的な言い方だが,そこには「動的な安定感」があるといってよい.あるいは最近の科学のキーワードでいえば「動的平衡」 (dynamic_equilibrium) である.「遊び」にも通じるものがある.

この点と関連して,武者 (127--28) は 1/f ゆらぎを示す,目の焦点についての興味深い事例を紹介している.

目は物体の後ろ側に焦点を合わせています.そして焦点は,ピタッと一定のところに止まっているのではなく,いつも前後にふらふらと動いているのだそうです.

この動きが,1/f ゆらぎに非常に近いのです.

焦点が前にいったり後ろにいったり,ちょこちょこと絶えず動いているのは,動いているほうが,ものの位置が変わったときにすぐ焦点を合わせ直しやすいからです.テニスの選手がサーブを受けるときに,足を少し開いて上体を左右に揺すっていますが,あれは止まっていると,ボールが飛んできたときに体がすぐに動かないからでしょう.目の焦点も同じことです.

また焦点は,見ようとするものよりも遠方に合わせられているのが普通のようです.見ているものが動くと,焦点がズレて画像がぼやけますが,もし焦点が物体に合っていると,ものが手前に来ても遠方に行っても,像がぼやけるという点では同じことになります.しかし,これでは焦点を合わせ直すのに,前後どちらに焦点を移動させればよいのか,とっさの判断ができません.見ているものよりも,少し遠方に焦点が定まっていれば,ものが焦点からズレて遠方に動くとものの像がはっきりしてきますし,その逆に手前に動けば,ぼやけかたが激しくなります.それと同時に,焦点は少し遠くに合わせられているのではないでしょうか.だから焦点が前後にゆらいでいるほうが,ものごとの変化に対応しやすいということでしょう.

言語体系も常にゆらいでいるからこそ,人間のコミュニケーション欲求の絶えざる変化に即応できる柔軟なシステムとなっているのかもしれない.1/f ゆらぎの言語への応用は未知数だが,今後関心を寄せていきたい.

・ 武者 利光 『ゆらぎの発想 1/f ゆらぎの謎にせまる』 日本放送出版協会,1994年.

2017-12-04 Mon

■ #3143. ホメオカオス (2) [chaos_theory][complex_system][language_change][variation]

昨日の記事 ([2017-12-03-1]) の続編.金子・津田 (205) の定義によると,ホメオカオスとは「弱いがたくさんの変数の関係したカオスによる安定性機構」である.金子・津田 (205--06) は,ホメオカオスを生命という複雑系において説明しながら,次のように述べている.

生命はその「増殖」という性質により次第に相互作用が強くなる.そこで同じものの集団であってもカオスによって性質が分化を始め,多様性が生まれる.そうやってできた多様性はホモカオス状態として維持される.その状態ではカオス的遍歴により外界からの擾乱や入力に対して多様かつ柔軟な応答を行っている.

上で用いられている「カオス的遍歴」も,複雑系の分野のジャーゴンである.金子(「多様性を生み出すカオス」『日経サイエンス』1994年5月号)はカオス的遍歴を次のように説明している(吉永,p. 163 より孫引き).

例えば,全要素がほぼ二つのクラスターに分かれてそれぞれでほぼ引き込んで振動する状態を長く続けた後,ばらばらになり,それをしばらく続けた後で,またほとんど二個(ないし数個)のクラスターに秩序化し,またばらばらに……といったことを繰り返す.つまり,いくつかの秩序的な状態の間が乱れた状態を経由してスイッチしていくのである.

言語においても「ホメオカオス」や「カオス的遍歴」は日常的に見られる.例えば,言語は文法的に屈折に依存する言語と語順に依存する言語という両極の間を揺れ動くものと考えることができる.そのシフトの途中段階で,揺らぎや乱れが見られるかもしれないが,ゆくゆくはそれなりに落ち着くものではないか.音韻体系においても,語彙体系においても,常に揺れ動くという意味で静的な秩序というものはあり得ないが,動的にバランスが保持されている.

平均台の上で完全に静止していることは難しいが,左右の小刻みな揺れを利用してバランスをとり続けることは可能である.ときに揺れ幅がやや大きくなることもあるが,そのピンチを解消するために,逆側に思い切ってバランスを傾けることで,結果として再び安定状態に回帰することはある.直立不動の静止状態というもの理論的にはあり得るが,現実的にはあり得ない.否,その理論的可能性をも否定し,理論上ですら常に不安定で動的であることを前提とするのがホメオカオスである.

・ 金子 邦彦,津田 一郎 『複雑系のカオス的シナリオ』 朝倉書店,1996年.

・ 吉永 良正 『「複雑系」とは何か』 講談社〈講談社現代新書〉,1996年.

2017-12-03 Sun

■ #3142. ホメオカオス (1) [chaos_theory][complex_system][language_change][variation]

言語体系がカオスと自己組織化を特徴とする複雑系であることについて,以下の記事で取り上げてきた(cf. 「#3111. カオス理論と言語変化 (1)」 ([2017-11-02-1]) ,「#3112. カオス理論と言語変化 (2)」 ([2017-11-03-1]),「#3122. 言語体系は「カオスの辺縁」にある」 ([2017-11-13-1]),「#3123. カオスとフラクタル」 ([2017-11-14-1]),「#3130. 複雑系言語学」 ([2017-11-21-1])).

言語の変化と変異を研究対象にしていると,言語に関わる現象のあまりの複雑さに圧倒される.どのように考えても解きにくいと悟った時,複雑系にすがる動機が生れる.見れば見るほど無秩序のようにみえて,それでも間違いなく何らかの秩序はあると直感するとき,それは複雑系に違いないという発想になる.静的な中心の欠如,動的な安定性の存在,結果としてバランスの保たれるアンバランス,秩序のなかの変化と変異.このような相矛盾する特徴が,気象や物理現象や生物や言語といった一筋縄では理解できない対象のうちに内在する.

『「複雑系」とは何か』を著わした吉永 (169) は,このような秩序を金子らに従って「ホメオカオス」という造語で呼んでいる.

部分秩序層で生成される秩序は,自己組織化という言葉から誤ってイメージされるような,静的な安定性ではない.多数の自由度をもつ弱いカオス的振動が,完全にそろうわけでもなく,かといって完全にばらばらになるわけでもなく,お互い影響し合い,依存し合いながら,つまり多様性を保持しながら――あるいは多様性をもつがゆえに――大筋ではあたかも基準となる状態があって,そこから逸脱しないかのようなふるまいをする,動的な安定状態である.

金子らはこの多様性を維持した安定性機構を「ホメオカオス homeochaos」と呼んでいる.いわゆるホメオスタシスが,理想的な静的安定性を想定し,そこから生じたゆらぎに対するゆり戻しのフィードバック機構と考えられてきたのに対し,ホメオカオスはそのような理想状態を仮想しなくてもいいことを教えてくれている.

さらに,このホメオカオスにおいて著しいのは,秩序の「次元」や「自由度」といった枠組みそのものが変化し,異なる枠組みへ飛躍することがあり得るということだ.これはオープンカオス(開放型カオス)と呼ばれる(吉永, pp. 169--70).

ホメオカオスがとくに重要になるのは,相空間の次元を決めるシステムそのものの自由度が変動するケースである.具体的には,要素的なユニットが互いの相互作用を経て分裂したり,また途中から消失したりする場合であり,たとえば細胞の増殖や死など,自然界の大半のシステムはこうした自由度の変動を許す開いたシステムになっている.

自由度が固定された,したがって相空間の次元が不変に保たれた閉じたシステムに見られる通常のカオスでは,相空間の中での軌道が不安定になって伸ばされていくと,どこかで折りたたまれる.相空間そのものが変わることはない.ところが,自由度が変動する開いたシステムでは,不安定性が増大していって運動が不規則になると,そこで自由度のジャンプが起こることがある.そして,新たに出現した余分な自由度に不安定さが分配されると,そこで生じた大自由度の弱いカオス状態にホメオカオスの機構が働いて,多様性を維持した安定性が生成される.このような開いたシステムに特有なカオスのダイナミクスを金子らは「開放型カオス」と呼んでいる.

システムをシステムとして維持するための動的な機構が提案されるのであれば,それは言語にも適用できる可能性が高いだろう.それくらい言語は動的で複雑である.

・ 吉永 良正 『「複雑系」とは何か』 講談社〈講談社現代新書〉,1996年.

・ 金子 邦彦,津田 一郎 『複雑系のカオス的シナリオ』 朝倉書店,1996年.

2017-11-14 Tue

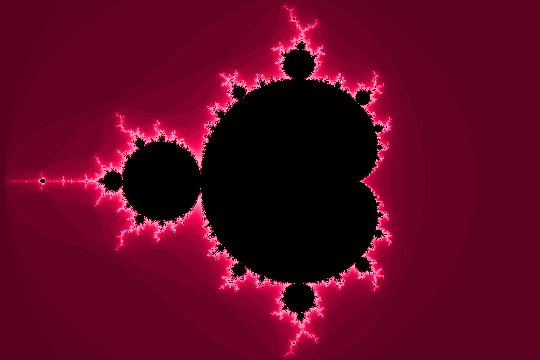

■ #3123. カオスとフラクタル [chaos_theory][variation][lexical_diffusion][complex_system]

「#3111. カオス理論と言語変化 (1)」 ([2017-11-02-1]) の記事で,初期条件の僅かな異なりが後に甚大な差異をもたらし得ることを,簡単な数式(ロジスティック方程式)により示した.このようなカオスは,ポーランド生まれの数学者 Benoît Mandelbrot (1924--2010) により幾何学と結びつけられ,自己相似的な図形「フラクタル」 (fractal) と関連づけられるようになった.

数列がある数値に収斂していく様子を幾何学的に表現すれば,ある1点へすべてが集まっていく図形が想像されるだろう.これをアトラクタという.アトラクタには,このようにきわめて単純なものもあるが,もう少し複雑なものとして閉じた輪の形状を示すものもある.ここでは収斂してゆく先が1点ではなくループ状ではあるものの,まだ十分に規則的と呼びうるアトラクタである.しかし,1点でもループ状でもなく,より複雑な図形がアトラクタとなるケースがある.これがまさにカオスの示すアトラクタであり,その本質が解明されていないことから,ストレンジ・アトラクタと呼ばれる(先の記事で示したローレンツ・アトラクタがその1例).このようなアトラクタを,別の幾何学的な演算を加えた上で描きなおすと,非常に複雑だが,美しい自己相似的な図形,つまりフラクタルとなるものがある.その最も有名な例が,「マンデルブロー集合」 (Mandelbrot set) である.その形状から "gingerbread man" とも呼ばれる.以下をクリックして,次々に拡大していくGIFアニメーションもどうぞ.

この図形のある部分を拡大していくと,もとの図形と相似な図形が次々と現われる.この再帰性が永遠に続いていくのである.

言語変化がカオス現象の1例だとすれば,それに対応する幾何学図形であるフラクタルとその自己相似性という特徴は,言語変化のいかなる側面を表わしていると考えられるのだろうか.

フラクタルの自己相似性は,とりわけカオスの辺縁においてみられる.例えば,言語変化における variation に関して,あらゆる側面・次元で似たようなことが生じている,というようなことが考えられようか.語彙拡散のS字曲線が複数のより小さなS字曲線から成っているという事実も,フラクタル的である.

カオスとフラクタルの不思議な関係については,スチュアート (268--301) が読みやすい.

・ スチュアート,イアン(著),須田 不二夫・三村 和男(訳) 『カオス的世界像 非定形の理論から複雑系の科学へ』 白揚社,1998年.

2017-06-28 Wed

■ #2984. なぜ英語史を学ぶか (5) [hel_education][language_change][variation]

標記の話題について,Crystal (296--97) は著書の終わりに近い部分で,説得力をもって次のように述べている.

It is no more than common sense for those who have invested a childhood, or adult time and money, in successfully acquiring the English language to maintain an active interest in the language's progress. The more we learn about where the language has been, how it is structured, how it is used, and how it is changing, the more we will be able to judge its present course and help to plan its future. For many people, this will indeed mean a conscious altering of attitude. Language variation and language change --- the two aspects of English which are at the centre of its identity, and which are most in the public eye --- are too often blindly condemned. If just a fraction of the nervous energy which is currently devoted to the criticism of split infinitives and the intrusive r were devoted to the constructive promotion of forward-looking language activities, what might not be achieved?

Crystal は,英語の変化と変異 (change and variation) を学ぶことにより,その現在をよりよく判断し,未来をよりよく計画することができると力説している.これが,英語の歴史を始め,構造,変異,使用を学ぶ意義だろう.現在,そして未来に向けて,英語とうまく付き合っていくための知識であり知恵となる.さらに,英語史を学ぶことは,母語を含めた言語一般に対する視野を広げ,寛容な態度を育てることにも貢献する.今後も,この分野のもつ大きな可能性を指摘し,説いていきたいと思っている.

関連して,「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1]),「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1]),「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1]),「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1]) も参照.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2017-06-01 Thu

■ #2957. 「バベルの塔」と言語の多様化 [tower_of_babel][variation][history_of_linguistics][dialectology][language_contact][geolinguistics]

ユダヤ・キリスト教の伝統によれば,本来唯一のものであった人間の言語,すなわち "the language" は,「バベルの塔」の事件を契機にバラバラに離散し,複数の言語,すなわち "languages" となったとされる.この伝統的言語観は,西洋の言語起源論と言語拡散論において大きな影響を及ぼしてきたが,近代になると,これに対する批判的な見解も立ち現れてきた.

この点において,18世紀の思想家で言語の起源についての書も著わした Jean-Jacques Rousseau (1712--78) の見解は,言語学史的に興味深い.ルソーは,アダムの話していた原初の言語の系列は現在残っていないのではないか,また「バベルの塔」以前にも諸言語が離散していたのではないかと考えていた節がある.Mufwene (20) の解説を引こう.

Rousseau questioned the Adamic hypothesis on the origins of modern language, arguing that the language that God had taught Adam and was learned by the children of Noah perished after the latter abandoned agriculture and scattered. Modern language is therefore a new invention . . . . Rousseau may have been concerned more about the diversification of the language that Noah's children had spoken before they dispersed than about the origins of language itself. He assumed the speciation to have happened before the Tower of Babel explanation in the Judeo-Christian tradition.

もちろん現代の視点からみれば,ルソーのこの見解は,言語史上の知見を深めてくれるというよりは,言語学史上の意義をもつに過ぎない.しかし,言語はある程度の期間,自然状態に置かれれば,離散して多様化していくものであるという,現代の常識的な見方を先取りしたものとして評価に値する.

Mufwene (20) は,昨今,人間の言語能力の発現についての議論は盛んだが,言語の多様化については十分に議論されていないと指摘している.確かに,言語多様化の過程については,マクロにもミクロにも,言語学としてもっと本質的な考察がなされてしかるべきとは感じる.関連して,方言の形成,言語接触,言語地理学などのキーワードが思い浮かぶ.

・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013.

2017-05-22 Mon

■ #2947. A's X is better than B という構造 [genitive][syntax][shakespeare][variation]

A's X という表現の後で,B's X を意味するものとして,X が省略された B's という表現を用いるケースは近現代にも見られる.例えば,A's X and B's や A's X is better than B's のような構造だ.しかし,このような場合に,2つ目の要素 B に所有格の 's すらつけず,単に B とだけ述べる表現も,近代までは普通に見られた.例えば,A's X and B や A's X is better than B のような構造だ.これでは論理的に X と B を比べていることになり,おかしな構造といえばそうなのだが,現実には中英語から近代英語まで広く行なわれていた.

Jespersen (302) は中英語からの例として以下を挙げている.

・ His top was dokked lyk a preest biforn (like that of a p.) [Ch., A., 589]

・ Hys necke he made lyke no man. [Guy of Warw., 8054]

この構造は近代にも続くが,特に Shakespeare で多用されているという報告がある.Jespersen (302--03) が多くの例とともにこの見解を紹介しているので,引用しよう.

Al. Schmidt has collected a good many examples of this phenomenon from Shakespeare. He considers it, however, as a rhetorical figure rather than a point of grammar; thus he writes (Sh. Lex., p. 1423): "Shakespeare very frequently uses the name of a person or thing itself for a single particular quality or point of view to be considered, in a manner which has seduced great part of his editors into needless conjectures and emendations". I pick out some of his quotations, and add a few more from my own collections:---

・ Her lays were tuned like the lark (like the lays of the lark) [Pilgr., 198]

・ He makes a July's day short as December (as a December's day) [W. T., i., 2, 169]

・ Iniquity's throat cut like a calf [2 H. VI., iv., 2, 29]

・ Mine hair be fixed on end as one distract [2 H. VI., iii., 2, 318]

・ I know the sound of Marcius' tongue from every meaner man [Cor., i., 6, 27]

・ My throat of war be turned into a pipe small as an eunuch [ibid., iii., 2, 114]

歴史的には,上記の A's X is better than B の構造と並んで,現代風の A's X is better than B's もありえたので,両構造は統語的変異形だったことになる.問題は,上の引用でも触れられている通り,この変異が Shakespeare などにおいて自由変異だったのか,あるいは修辞的な差異を伴っていたのかである.もし 's という小さな形態素の有無が文法と文体の接触点となりうるのであれば,文献学上のエキサイティングな話題となるだろう.

・ Jespersen, Otto. Progress in Language with Special Reference to English. 1894. London and New York: Routledge, 2007.

2016-06-23 Thu

■ #2614. 弱音節における弛緩母音2種の揺れ [phonetics][vowel][sonority][stress][variation]

現代英語において,弱音節に現われる弛緩母音の代表として /ə/ と /ɪ/ の2種類がある.いずれも接辞や複合語の構成要素として現われることが多く,各々の分布にはおよそ偏りがあるものの,両者の間で揺れを示す場合も少なくない.例えば except の語頭母音には /ə/ と /ɪ/ のいずれも現われることができ,前者の場合には accept と同音となる.illusion の語頭母音についても同様であり,/ə/ で発音されれば allusion と同音となる.英語変種によってもこの揺れや分布の傾向は異なる.

この揺れの起源は,Samuels によれば中英語から初期近代英語にかけての時期にあったという.古英語における弱音節の母音は軒並み中英語では /ə/ へと曖昧母音化したが,その後さらに弱化して環境に応じて /ɪ/ へと変化した場合があった(なお,ここでいう「弱化」とは聞こえ度 (sonority) の観点からみた弱化であり,調音音声学的にいえば「上げ」 (raising) に相当する.高い母音になれば,それだけ聞こえ度が下がり,母音としては弱くなると解釈できるからだ).

/ə/ と /ɪ/ の揺れは,互いに相手よりも「より弱い音」であることに起因するという./ə/ は緊張の度合いという点では /ɪ/ よりも弱く,一方 /ɪ/ は聞こえ度の点では /ə/ よりも弱いと考えられるからだ.つまり,互いに弱化し合う関係ということになる.強勢のない音節において母音には常に弱化する傾向があるとすれば,すなわち /ə/ と /ɪ/ のあいだで永遠に揺れが繰り返されるという理屈になろう.

上記について Samuels (44--45) の説明を直接聞こう.

In ME, where the vowels of the OE endings had been centralised to /ə/, we find widespread new raising to /ɪ/, especially in inflexions ending in dental or alveolar consonants (-is, -ith, -yn, -id, -ind(e)). Since then, there has been constant distribution of the vowels of syllables newly unstressed to one or other member of the opposition /ɪ?ə/, depending partly on the inherited quality of the vowels and partly on that of the neighbouring segments: /ɪ/ is the commoner reflex of the vowels of ME -es, -ed, -est, -edge, -less, -ness, de-, re-, em-, ex-, whereas /ə/ represents the vowels of nearly all other unstressed syllables (the more important are -ance, -and, -dom, -ence, -ent, -land, -man, -oun, -our, -ous, a-, con-, com-, cor-, sub-, as well as syllabic /-l, -m, -n, -r/ and their reflexes wherever relevant). But there are exceptions to the expected distribution that are due to conditioning: the raising of /ə/ to /ɪ/ before /(d)ȝ, s/ as in cottage, damage, orange, furnace, and by vowel-harmony in women (also sometimes in chicken, kitchen, linen); and the same applies to other exceptions recorded in the past.

Thus the pattern of development in EMnE was that new cases of /ə/ were continually arising from unstressed back vowels, but meanwhile certain cases of /ə/ with raised variants from conditioning were redistributed to /ɪ/. In present English, centralisation to /ə/ is again on the increase as dialects with higher proportions of /ɪ/ gain in prominence.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2016-05-14 Sat

■ #2574. 「常に変異があり,常に変化が起こっている」 [language_change][variation][diachrony][spelling_pronunciation]

先日,言語変化を扱う授業で,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony),変異 (variation) と変化 (change) という話題でグループ・ディスカッションしていたところ,あるグループから標題のような見解が飛び出した.例として考えていたのは,often の発音が伝統的な [ˈɒfən] だけでなく,綴字発音 (spelling_pronunciation) として [ˈɒftn] とも発音されるようになってきている変化だ.従来は (= t1) 前者の発音しかなかったが,あるとき (= t2) に後者が現われてから現在に至るまで両発音の間に揺れが見られ,将来のある時点 (= t3) には前者が廃れて後者のみが残るという可能性もないではない.(本当は,従来前者の発音しかなかったというのは不正確であり,詳細は「#379. often の spelling pronunciation」 ([2010-05-11-1]),「#380. often の <t> ではなく <n> こそがおもしろい」 ([2010-05-12-1]) を参照されたいが,議論の簡略化のために,今はそのような前提にしておく).

さて,通常の用語使いでは,t1 → t2 → t3 という通時的な過程について,「→」あるいは「→ →」の部分のことを「変化」と呼び,t2 において見られる揺れを指して「変異」と呼ぶ.しかし,競合する変異形 (variant) の存在しない t1 や t3 の時点においても,理論上,揺れのある「変異」の状態だとみることは不可能ではない.実際上は競合相手が存在しないものの,理論上はゼロの変異形があると仮定する,という見方だ.t2 において2つの変異形が観察されるのは変異形が顕在化しているからであり,t1 や t2 でも見えないだけで変異形は潜在的に存在しているのだ,と議論できる.この考え方は variationist の上をいく,super-variationist とでもいうべきものだ.すべての言語項が,潜在的には常に変異にさらされている,というよりは変異を構成している,といったところか.

変異についてのこの考え方を変化にも応用すると,こちらも常に生じていると見ることができそうだ.2つの時点を比較したときに,見た目には何の変化も生じていなさそうであっても,それはゼロの変化が起こったのだ,と解釈することもできる.つまり,理論的にはあらゆる言語項が常に変化しているのだと仮定することができる.このように考えるのであれば,見た目上変化していない現象も実は変化そのものだということになるから,「なぜ」の問いを立てることができる.この態度は,「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]),「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]),「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) で触れたように,言語学者は無変化をも説明する責任を負うべきだという,Milroy の主張とも響き合いそうだ.

ゼロの変異,ゼロの変化という考え方にはインスピレーションを得た.

2016-05-06 Fri

■ #2566. 「3単現の -s の問題とは何か」 [3sp][3pp][verb][paradigm][conjugation][inflection][hel_education][variation][sobokunagimon]

3単現の -s を巡る英語学・英語史上の問題について,本ブログでは 3sp の記事で多く扱ってきた.この話題については数年来調べたり書きためてきたのだが,この1年ほどの間に口頭発表や論文として公表する機会があったので,本ブログでも報告・宣伝しておきたい.

英語史研究会が企画した論文集『これからの英語教育――英語史研究との対話――』(家入葉子(編))が先月出版された.そのなかで「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」と題する小論を寄稿させていただいた.本書は,2014年5月25日に開かれた日本英文学会第86回大会(於北海道大学)でのシンポジウム「グローバル時代の英語教育―英語史からの貢献―」の研究報告を中心に編まれたもので,私自身はその発表者ではなかったものの,論文集の企画に混ぜていただいたという次第である(シンポジウム関係者の先生方,錚々たる英語史・英語教育研究者のグループに入れていただいて本当にありがとうございます!).

論文集のタイトルが示す通り,英語史と英語教育の接点を意識しながら執筆することを期待されていたのだが,ずいぶんと英語史寄りになってしまった(←反省).だが,本ブログではブログというメディアの性質上断片的にしか示せなかった3単現の -s に関する個々の論点を,今回は論文という体裁をとることによって,一応のところまとめることができたように思う.論文では,「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) や「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1]) などの記事を発展させる形で,とりわけ通時的変化と共時的変異 (variation) を重視した議論を展開した.

英語教育という観点から,この問題について特に強調したかったことは,結論部に示した以下の主張である.

3単現の -s という問題は,文法的な正誤という局所的な問題として解すべきものではない.むしろ,この問題は英語学習者に,(1) 自らの学んでいる対象が標準的・規範的な変種であるという事実に意識を向けさせ,(2) その背後で多数の非標準変種もまた日常的に使用されているという英語の多様性の現実に気づかせ,その自然の帰結として (3) 英語諸変種(そして母語たる日本語諸変種も)に対する寛容さを育む絶好の機会を提供してくれる,一級の話題としてとらえることを提案したい.

なお,本論文集の執筆者と論題は以下の通り.とりわけ英語教育の畑の方に読んでいただけると嬉しい一冊です.

はじめに 英語史と英語教育の対話 家入 葉子 英語史と英語教育の融合 Applied English Philology の試み 池田 真 英語教員養成課程における英語史 谷 明信 第二言語習得研究の示唆する英語史の教育的価値 古田 直肇 英語の発達から英語学習の発達へ 法助動詞の第二言語スキーマ形成を巡って 中尾 佳行 グローバルな英語語彙 英語史から語彙教育へ 寺澤 盾 3単現の -s の問題とは何か 英語教育に寄与する英語史的視点 堀田 隆一 英語史と英語教育の接点 ヴァリエーションから見た言語変化 家入 葉子

・ 堀田 隆一 「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 家入葉子(編),大阪洋書,2016年.105--31頁.

2015-08-09 Sun

■ #2295. 言語変化研究は言語の状態の力学である [linguistics][language_change][diachrony][methodology][variation]

言語変化とは通時的な変化のことであるから,それは言語研究の通時態部門で研究されるべきものである,というのが普通の理解かもしれない.しかし,通時的な変化と共時的な変異は同一現象の異なる側面であるという解釈や,そもそもソシュールの設けた共時態と通時態の区別は妥当ではないという議論があることを考えると,言語変化研究を通時的研究あるいは歴史的研究として位置づけることも疑わしくなってくる.

言語変化研究は,共時態と通時態の境界を越えた,あるいは境界を積極的に曖昧にさせる研究領域ではないかと考えている.それは,共時態の力学,あるいは「態」という表現をあえて避ければ,状態の力学と呼ぶべきものである.この考え方は,はっきりと表現したことはなかったが,本ブログでも以下の記事などにちりばめてきた.

・ 「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1])

・ 「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1])

・ 「#2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式」 ([2015-02-20-1])

・ 「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1])

・ 「#2167. "orderly heterogeneity" と diffusion」 ([2015-04-03-1])

・ 「#2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論」 ([2015-05-03-1])

「状態の力学」としての言語変化のとらえ方は,少なからぬ論者がしばしば提唱してきたが,決して一般化しているとは言えない.「状態の力学」の謂いを直接に表現している Keller (125) から引用しよう.

. . . does a theory of change belong to the field of synchronic or diachronic linguistics? If we look again at the definition by Bally and Sechehaye, we observe that the answer can be either 'both . . . and' or 'neither . . . nor'. Now, if a question admits two contradictory propositions as answers, we can be sure that something is amiss with the concepts involved. In this case the conclusion is inevitable that the concepts 'synchrony' and 'diachrony' are not suitable for dealing with problems of language change. They are basically concepts which belong to a theory of the history of language, not to a theory of change. The concepts 'state (of being)' and 'history' are very different from those of 'stasis' and 'dynamics'. 'The past is the repository of that which has irrevocably happened and been created'; whatever belongs to history is static, but the place of dynamics is the present. A theory of change is not a theory of history, but a theory of the dynamics of a 'state'. An explanation of this type seems able to fulfil the claim for an 'integrated synchrony' made by Coseriu in 1980 in his article 'Vom Primat der Geschichte'. Its task would be to define the manner in which 'the functioning of language coincides with language change'.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2015-07-13 Mon

■ #2268. 「なまり」の異なり方に関する共時的な類型論 [pronunciation][phonetics][phonology][phoneme][variation][ame_bre][rhotic][phonotactics][rp][merger]

変種間の発音の異なりは,日本語で「なまり」,英語で "accents" と呼ばれる.2つの変種の発音を比較すると,異なり方にも様々な種類があることがわかる.例えば,「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1]) でみたように,イギリス英語とアメリカ英語の発音を比べるとき,bath や class の母音が英米間で変異するというときの異なり方と,star や four において語末の <r> が発音されるか否かという異なり方とは互いに異質のもののように感じられる.変種間には様々なタイプの発音の差異がありうると考えられ,その異なり方に関する共時的な類型論というものを考えることができそうである.

Trubetzkoy は1931年という早い段階で "différences dialectales phonologiques, phonétiques et étymologiques" という3つの異なり方を提案している.Wells (73--80) はこの Trubetzkoy の分類に立脚し,さらに1つを加えて,4タイプからなる類型論を示した.Wells の用語でいうと,"systemic differences", "realizational differences", "lexical-incidental differences", そして "phonotactic (structural) differences" の4つである.順序は変わるが,以下に例とともに説明を加えよう.

(1) realizational differences. 2変種間で,共有する音素の音声的実現が異なるという場合.goat, nose などの発音において,RP (Received Pronunciation) では [əʊ] のところが,イングランド南東方言では [ʌʊ] と実現されたり,スコットランド方言では [oː] と実現されるなどの違いが,これに相当する.子音の例としては,RP の強勢音節の最初に現われる /p, t, k/ が [ph, th, kh] と帯気音として実現されるのに対して,スコットランド方言では [p, t, k] と無気音で実現されるなどが挙げられる.また,/l/ が RP では環境によっては dark l となるのに対し,アイルランド方言では常に clear l であるなどの違いもある.[r] の実現形の変異もよく知られている.

(2) phonotactic (structural) differences. ある音素が生じたり生じなかったりする音環境が異なるという場合.non-prevocalic /r/ の実現の有無が,この典型例の1つである.GA (General American) ではこの環境で /r/ が実現されるが,対応する RP では無音となる (cf. rhotic) .音声的実現よりも一歩抽象的なレベルにおける音素配列に関わる異なり方といえる.

(3) systemic differences. 音素体系が異なっているがゆえに,個々の音素の対応が食い違うような場合.RP でも GA でも /u/ と /uː/ は異なる2つの音素であるが,スコットランド方言では両者はの区別はなく /u/ という音素1つに統合されている.母音に関するもう1つの例を挙げれば,stock と stalk とは RP では音素レベルで区別されるが,アメリカ英語やカナダ英語の方言のなかには音素として融合しているものもある (cf. 「#484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記」 ([2010-08-24-1]),「#2242. カナダ英語の音韻的特徴」 ([2015-06-17-1])) .子音でいえば,loch の語末子音について,RP では [k] と発音するが,スコットランド方言では [x] と発音する.これは,後者の変種では /k/ とは区別される音素として /x/ が存在するからである.

(4) lexical-incidental differences. 音素体系や音声的実現の方法それ自体は変異しないが,特定の語や形態素において,異なる音素・音形が選ばれる場合がある.変種間で異なる傾向があるという場合もあれば,話者個人によって異なるという場合もある.例えば,either の第1音節の母音音素は,変種によって,あるいは個人によって /iː/ か /aɪ/ として発音される.その変種や個人は,両方の母音音素を体系としてもっているが,either という語に対してそのいずれがを適用するかという選択が異なっているの.つまり,音韻レベル,音声レベルの違いではなく,語彙レベルの違いといってよいだろう.

一般に,発音の規範にかかわる世間の言説で問題となるのは,このレベルでの違いである.例えば,accomplish という語の第2音節の強勢母音は strut の母音であるべきか,lot の母音であるべきか,Nazi の第2子音は /z/ か /ʦ/ 等々.

・ Wells, J. C. Accents of English. Vol. 1. An Introduction. Cambridge: CUP, 1982.

2015-04-03 Fri

■ #2167. "orderly heterogeneity" と diffusion [lexical_diffusion][language_change][variation][diachrony]

「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]),「#1998. The Embedding Problem」 ([2014-10-16-1]),「#2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点」 ([2014-10-30-1]) で,Weinreich, Labov, and Herzog の言語変化理論を取り上げてきた.Weinreich et al. の中核となる視座に,"orderly heterogeneity" (秩序だった異質性)がある.これは体系的な変異可能性 (systematic variability) と呼んでもよいが,変異が一見ばらばらに存在しているようにみえるが,全体としては構造をなしているという見方だ.言語において "orderly heterogeneity" こそが常態であると同時に,それは言語が常に変化していることの現われである.

"orderly heterogeneity" は,言語変化が語彙の間を縫うかのように徐々に進行していくと主張する語彙拡散 (lexical_diffusion) の過程にも常に観察される.言語変化はある言語環境から別の言語環境へと体系の中をいわば渡り歩いていくのだが,その時間の各断面をみると,整然と組織だった変異の束が見られる.通時的な変化のパターンと共時的な変異の秩序とが互いに対応しあう様が観察されるのである.もっとも,上に述べたのは理想的な場合であり,実際には現実は混沌として見えることが多いだろう.それでも,理想的なモデルを示唆する証拠は数多くの研究で提出されている.

Wolfram and Schilling-Estes (716) は,Charles-James N. Bailey (Variation and Linguistic Theory. Washington, DC: Center for Applied Linguistics, 1973.) に依拠し,言語変化の最中において "orderly heterogeneity" がどのように現われるのかを示すモデルを与えている.変化前後の旧形と新形を X, Y とし,Y が拡がっていく2つの言語環境を E1, E2 とすると,変化は次の各段階を経て進行していく.

Variation model of change

| Stage of change | E1 | E2 | |

|---|---|---|---|

| 1 | Categorical status, before undergoing change | X | X |

| 2 | Early stage begins variably in restricted environment | X/Y | X |

| 3 | Change in full progress, greater use of new form in E1 where change first initiated | X/Y | X/Y |

| 4 | Change progresses toward completion with movement toward categoricality first in E1 where change initiated | Y | X/Y |

| 5 | Completed change, new variant | Y | Y |

通時的な拡散と共時的な変異が対応しあっていることについて,Wolfram and Schilling-Estes (716) は "the systematic variability of fluctuating forms will correlate synchronic relations of "more" and "less" to diachronic relations of "earlier" or "later" stages of the change" と述べている.

上記で扱ってきた問題は,言語変化の transition (移行)と embedding (埋め込み)に関わる問題である.ここでは視点としての通時態と共時態の区別はつけられるかもしれないが,現象としては通時的でも共時的でもなく,それらを融合させた言語変化と変異の力学そのものであることがわかる.この点について,「#2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式」 ([2015-02-20-1]),「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1]),「#2159. 共時態と通時態を結びつける diffusion」 ([2015-03-26-1]) も参照されたい.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

・ Wolfram, Walt and Natalie Schilling-Estes. "Dialectology and Linguistic Diffusion." The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Malden, MA: Blackwell, 2003. 713--35.

2014-10-30 Thu

■ #2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点 [language_change][causation][methodology][sociolinguistics][history_of_linguistics][idiolect][neogrammarian][generative_grammar][variation]

「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]) および「#1998. The Embedding Problem」 ([2014-10-16-1]) で取り上げた Weinreich, Labov, and Herzog による言語変化論についての論文の最後に,言語変化研究で前提とすべき "SOME GENERAL PRINCIPLES FOR THE STUDY OF LANGUAGE CHANGE" (187--88) が挙げられている.

1. Linguistic change is not to be identified with random drift proceeding from inherent variation in speech. Linguistic change begins when the generalization of a particular alternation in a given subgroup of the speech community assumes direction and takes on the character of orderly differentiation.

2. The association between structure and homogeneity is an illusion. Linguistic structure includes the orderly differentiation of speakers and styles through rules which govern variation in the speech community; native command of the language includes the control of such heterogeneous structures.

3. Not all variability and heterogeneity in language structure involves change; but all change involves variability and heterogeneity.

4. The generalization of linguistic change throughout linguistic structure is neither uniform nor instantaneous; it involves the covariation of associated changes over substantial periods of time, and is reflected in the diffusion of isoglosses over areas of geographical space.

5. The grammars in which linguistic change occurs are grammars of the speech community. Because the variable structures contained in language are determined by social functions, idiolects do not provide the basis for self-contained or internally consistent grammars.

6. Linguistic change is transmitted within the community as a whole; it is not confined to discrete steps within the family. Whatever discontinuities are found in linguistic change are the products of specific discontinuities within the community, rather than inevitable products of the generational gap between parent and child.

7. Linguistic and social factors are closely interrelated in the development of language change. Explanations which are confined to one or the other aspect, no matter how well constructed, will fail to account for the rich body of regularities that can be observed in empirical studies of language behavior.

この論文で著者たちは,青年文法学派 (neogrammarian),構造言語学 (structural linguistics),生成文法 (generative_grammar) と続く近代言語学史を通じて連綿と受け継がれてきた,個人語 (idiolect) と均質性 (homogeneity) を当然視する姿勢,とりわけ「構造=均質」の前提に対して,経験主義的な立場から猛烈な批判を加えた.代わりに提起したのは,言語は不均質 (heterogeneity) の構造 (structure) であるという視点だ.ここから,キーワードとしての "orderly heterogeneity" や "orderly differentiation" が立ち現れる.この立場は近年 "variationist" とも呼ばれるようになってきたが,その精神は上の7点に遡るといっていい.

change は variation を含意するという3点目については,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) や「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]) を参照.

6点目の子供基盤仮説への批判については,「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1]) も参照されたい.

言語変化の "multiple causation" を謳い上げた7点目は,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) でも引用した.multiple causation については,最近の記事として「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) と「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) でも論じた.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2014-10-16 Thu

■ #1998. The Embedding Problem [language_change][causation][methodology][sociolinguistics][variety][variation][sapir-whorf_hypothesis]

昨日の記事「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]) に引き続き,Weinreich, Labov, and Herzog の言語変化に関する先駆的論文より.今回は,昨日略述した言語変化の5つの側面のなかでもとりわけ著者たちが力説する The Embedding Problem に関する節 (p. 186) を引用する.

The Embedding Problem. There can be little disagreement among linguists that language changes being investigated must be viewed as embedded in the linguistic system as a whole. The problem of providing sound empirical foundations for the theory of change revolves about several questions on the nature and extent of this embedding.

(a) Embedding in the linguistic structure. If the theory of linguistic evolution is to avoid notorious dialectic mysteries, the linguistic structure in which the changing features are located must be enlarged beyond the idiolect. The model of language envisaged here has (1) discrete, coexistent layers, defined by strict co-occurrence, which are functionally differentiated and jointly available to a speech community, and (2) intrinsic variables, defined by covariation with linguistic and extralinguistic elements. The linguistic change itself is rarely a movement of one entire system into another. Instead we find that a limited set of variables in one system shift their modal values gradually from one pole to another. The variants of the variables may be continuous or discrete; in either case, the variable itself has a continuous range of values, since it includes the frequency of occurrence of individual variants in extended speech. The concept of a variable as a structural element makes it unnecessary to view fluctuations in use as external to the system for control of such variation is a part of the linguistic competence of members of the speech community.

(b) Embedding in the social structure. The changing linguistic structure is itself embedded in the larger context of the speech community, in such a way that social and geographic variations are intrinsic elements of the structure. In the explanation of linguistic change, it may be argued that social factors bear upon the system as a whole; but social significance is not equally distributed over all elements of the system, nor are all aspects of the systems equally marked by regional variation. In the development of language change, we find linguistic structures embedded unevenly in the social structure; and in the earliest and latest stages of a change, there may be very little correlation with social factors. Thus it is not so much the task of the linguist to demonstrate the social motivation of a change as to determine the degree of social correlation which exists, and show how it bears upon the abstract linguistic system.

内容は難解だが,この節には著者の主張する "orderly heterogeneity" の神髄が表現されているように思う.私の解釈が正しければ,(a) の言語構造への埋め込みの問題とは,ある言語変化,およびそれに伴う変項とその取り得る値が,use varieties と user varieties からなる複合的な言語構造のなかにどのように収まるかという問題である.また,(b) の社会構造への埋め込みの問題とは,言語変化そのものがいかにして社会における本質的な変項となってゆくか,あるいは本質的な変項ではなくなってゆくかという問題である.これは,社会構造が言語構造に影響を与えるという場合に,いつ,どこで,具体的に誰の言語構造のどの部分にどのような影響を与えているのかを明らかにすることにもつながり,Sapir-Whorf hypothesis (cf. sapir-whorf_hypothesis) の本質的な問いに連なる.言語研究の観点からは,(伝統的な)言語学と社会言語学の境界はどこかという問いにも関わる(ただし,少なからぬ社会言語学者は,社会言語学は伝統的な言語学を包含する真の言語学だという立場をとっている).

この1節は,社会言語学のあり方,そして言語のとらえ方そのものに関わる指摘だろう.関連して「#1372. "correlational sociolinguistics"?」 ([2013-01-28-1]) も参照.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow