2020-08-25 Tue

■ #4138. フランス借用語のうち中英語期に借りられたものは4割強で,かつ重要語 [oed][french][latin][loan_word][statistics][lexicology][borrowing]

英語語彙史において,フランス借用語の流入のピークが中英語期にあったことはよく知られている.このことは「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]),「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1]),「#2385. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 (2)」 ([2015-11-07-1]) などのグラフを見れば,容易に理解できるだろう.

OED が提供している Middle English: an overview の "Borrowing from Latin and/or French" を読んでいたところ,この問題と関連して具体的な数字が挙げられていたので紹介しておきたい.

By 1500, over 40 per cent of all of the words that English has borrowed from French had made a first appearance in the language, including a very high proportion of those French words which have come to play a central part in the vocabulary of modern English. By contrast, the greatest peak of borrowing from Latin was still to come, in the early modern period; by 1500, under 20 per cent of the Latin borrowings found in modern English had yet entered the language.

フランス借用語の流入のピークは中英語期であり,ラテン借用語のピークは近代英語期だったという順序についての指摘はその通りだが,ここで目を引くのは,引用の最初に挙げられている40%強という数字である.現代英語語彙におけるフランス借用語のうち40%強が中英語期の借用であり,しかも現在も中核的な語彙として活躍しているという.言い方をかえれば,この時期に借用されたフランス単語は,古株ながらも現在に至るまで有用性を保ち続けているものが多いということである.残存率が高いと言ってもよい.

それに対するラテン借用語の残存率は,残念ながら数字で表わされていないが,フランス語のそれよりもずっと低いと考えられる.新参者でありながら,現在まで残っていない(あるいは少なくとも有用な語として残っていない)ものが多いのである(cf. 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]),「#1409. 生き残ったインク壺語,消えたインク壺語」 ([2013-03-06-1])).英語史において,このフランス語とラテン語の語彙的影響の差異は興味深い.

今回の話題と関連して,「#3180. 徐々に高頻度語の仲間入りを果たしてきたフランス・ラテン借用語」 ([2018-01-10-1]),「#2667. Chaucer の用いた語彙の10--15%がフランス借用語」 ([2016-08-15-1]),「#2283. Shakespeare のラテン語借用語彙の残存率」 ([2015-07-28-1]) なども参照されたい.

2020-08-17 Mon

■ #4130. 英語語彙の多様化と拡大の歴史を視覚化した "The OED in two minutes" [oed][map][lexicology][borrowing][lexicography][philology][statistics][web_service][hel_education]

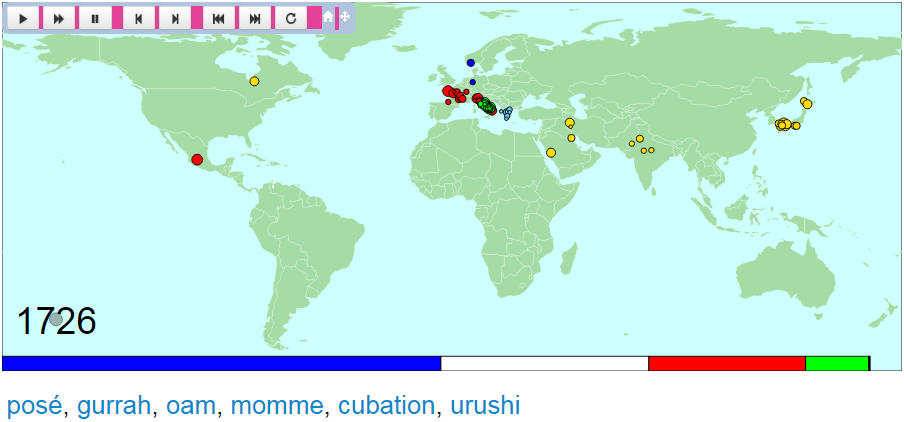

The OED in two minutes に,中英語の始まる1150年から2010年までの英語(借用)語彙史を地図上で視覚化してダイジェストで示すコンテンツが公表されている.これは凄いコンテンツ.実にみごとに英語語彙の多様化と拡大の歴史が表現されており,しかもいろいろな意味で考えさせられる.こちらからどうぞ.

地図の下にある色付きの帯は,現代英語における語種ごとの総トークン頻度を表わしている(背後で利用されているデータベースは Google Ngrams の1970--2008年の部分だという).試しに2010年現在の地図に示される統計をみてみると,総トークン頻度にして,ゲルマン系の語彙(青帯)が49%,英語要素に基づく複合語など(白帯)が26%なので,ここまでで全体の3/4である.ロマンス系の語彙(赤帯)が18%,ラテン語が7%,そしてその他が0.2%だ.英語史では語彙の歴史は借用の歴史であるというのが定番だが,トークン頻度で考える限り,現在でも英語の語彙は圧倒的にアングロサクソン(あるいはゲルマン)的であるといってよいことになる.この事実については「#3400. 英語の中核語彙に借用語がどれだけ入り込んでいるか?」 ([2018-08-18-1]) と,そこに張ったリンク先の記事を参照.

地図左下の年号に重なって描かれている灰色のバブルは,高頻度かつ多数の単語が加わった年ほど大きくなり,低頻度かつ少数の単語が加わったにすぎない年には小さくなる.17世紀を通じて相対的に大きかったバブルが,18世紀にかけてしぼんでいく様子も興味深い (cf. 「#2995. Augustan Age の語彙的保守性」 ([2017-07-09-1]),「#203. 1500--1900年における英語語彙の増加」 ([2009-11-16-1]),「#4070. 18世紀の語彙的低迷のなぞ」 ([2020-06-18-1])) .

英語(語彙)史を大づかみするには,このようなダイジェストの視覚コンテンツが威力を発揮する.

2020-07-31 Fri

■ #4113. 日本語のコロナ関連語録 [japanese][neologism][waseieigo][katakana][borrowing][shortening][false_friend][semantic_change][lexicology][word_formation][sociolinguistics]

戦争,飢餓,疫病など苦難の時代には,言語も荒波に揉まれてきた.目下のコロナ禍では言語の何が変わるのだろうか.すでにいくつか候補が挙げられるようにも思う.

たとえば,英語でいえば,「#4105. 銅像破壊・撤去,新PC,博物館」 ([2020-07-23-1]) でみたように,BLM運動との関連で人種差別を喚起させる特定の語句や表現が槍玉にあげられたり,自主的に置換されるという事態が生じている.これは厳密にいえばコロナ禍の直接的な影響によるものではないが,既存の社会問題がコロナ下の不安と憤懣のなかで増幅して爆発した結果とみなすならば,間接的には関与しているといえる.

日本語では,様々なコロナ関連表現が,きわめて短期間のうちに生まれ定着してきたことは,肌身に感じられるだろう.7月25日(土)の読売新聞朝刊の特別面(11面)に「コロナ時代の言葉たち」と題する特集が掲載されていた.出現順に挙げるとおもしろそうだが,順番は意識せずに一覧を掲げてみる.

3密,8割削減,10万円給付,Go To トラベル,PCR,Skype,WHO,Zoom,あつ森,アクリル板,アビガン,アベノマスク,アマビエ・アマビコ,ウーバーイーツ,ウィズコロナ,ウェブ面接,エクモ,エッセンシャルワーカー,オーバーシュート,オンライン授業,クラスター,クルーズ船,コロナ (COVID-18),ステイホーム,スペイン風邪,チャーター便,テレワーク,ドライブスルー,ニューノーマル,パンデミック,フェースシールド,ライブハウス,リモートマッチ,ロックダウン,医療崩壊,一世休校,院内感染,屋形船,感染経路不明,緩み,休業要請,緊急事態宣言,県をまたぐ移動,抗原検査,抗体検査,行動変容,再生産数,持ちこたえている,自粛警察,社会的距離(ソーシャル・ディスタンス),手作りマスク,手指消毒,手洗い,収束/終息,出口戦略,新しい生活様式,瀬戸際,正念場,接触確認アプリ,接触感染,専門家会議,巣ごもり,大阪モデル,第2波,置き配,昼カラオケ,転売ヤー,東京アラート,濃厚接触,買い占め,飛沫感染,不要不急の外出自粛,武漢,分散登校,無観客,夜の街,臨時休講

新語(句)の形成法としては,和製英語あり,借用あり,漢熟語あり,省略ありと,なかなかに新旧の方法が入り交じった賑やかな様相を呈している.新語(句)というよりは,既存の語(句)に新たな語義が付け加えられたり,ニュアンスが変化したりという,意味変化の事例も多い.この一覧を用いて語形成や意味論の基本を論じる講義を準備できるのではないかとすら感じた.

2020-07-14 Tue

■ #4096. 3重語,4重語,5重語の例をいくつか [doublet][etymology][loan_word][borrowing][lexicology][synonym]

昨日の記事「#4094. 2重語の分類」 ([2020-07-13-1]) で取り上げた2重語 (doublet) の上を行き,3重語,4重語,5重語などの「多重語」の例を,『新英語学辞典』 (344) よりいくつか挙げたい.本ブログ内の関連する記事へのリンクも張っておく.

(a) 3重語 (triplet)

・ hale (< ME hal, hale, hail 〔北部方言〕 < OE hāl), whole (< ME hol, hool, hole 〔南部方言〕 < OE hāl), hail (← ON heill) (cf. 「#3817. hale の語根ネットワーク」 ([2019-10-09-1]))

・ place (← OF place < L platēa), plaza (← Sp. plaza < L platēa), piazza (← It. piazza < L platēa)

・ hotel (← F hôtel < OF hostel < ML hospitāle), hostel (← OF hostel < ML hospitāle), hospital (← ML hospitāle) (cf. 「#171. guest と host (2)」 ([2009-10-15-1]))

・ a, an, one (cf. 「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]))

(b) 4重語 (quadruplet)

・ corpse (← MF corps < OF cors < L corpus), corps (← MF corps < OF cors < L corpus), corpus (← L corpus), corse (← OF cors < L corpus)

(c) 5重語 (quintuplet)

・ palaver (← Port palavra < L parabola), parable (← OF parabole < L parabola), parabola (← L parabola), parley (← OF parlée < L parabola), parole (← F parole < L parabola)

・ discus, disk, dish, desk, dais (cf. 「#569. discus --- 6重語を生み出した驚異の語根」 ([2010-11-17-1]))

・ senior, sire, sir, seigneur, signor

なお,日本語からの4重語の例として,カード,カルタ,カルテ,チャートが挙げられている (cf. 「#1027. コップとカップ」 ([2012-02-18-1])).

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-07-13 Mon

■ #4095. 2重語の分類 [doublet][etymology][loan_word][borrowing][lexicology][synonym]

同一語源にさかのぼるが,何らかの理由で形態と意味が異なるに至った1組の語を2重語 (doublet) と呼ぶ.本ブログでも様々な種類の2重語の例を挙げてきた(特に詳細な一覧は「#1723. シップリーによる2重語一覧」 ([2014-01-14-1]) と「#1724. Skeat による2重語一覧」 ([2014-01-15-1]) を参照).2重語にはいくつかのタイプがあるが,『新英語学辞典』 (343--44) に従って,歴史言語学的な観点から分類して示そう.

(1) 借用経路の異なるもの.

・ sure (← OF sur < L sēcūrus), secure (← L sēcūrus)

・ poor(← OF povre, poure < L pauper), pauper (← L pauper)

・ filibuster (← Sp. filibustero ← Du. vrijbuiter), freebooter (← Du. vrijbuiter)

・ caste (← Port. casta < L castus), chaste (← OF chaste < L castus)

・ madam(e) (← OF ma dame < L mea domina), Madonna (← It. ma donna < L mea domina)

(2) 本来語と外来語によるもの.

・ shirt (< OE scyrte < *skurtjōn-), skirt (← ON skyrta < *skurtjōn-)

・ naked (< OE nacod, næcad), nude (← L nūdus)

・ brother (< OE brōðor), friar (← OF frere < L frāter)

・ name (< OE nama), noun (← AN noun < L nōmen)

・ kin (< OE cynn), genus (← L genus)

(3) 同一言語から異なる時期に異なる形態あるいは意味で借用されたもの.

・ cipher (← OF cyfre ← Arab. ṣifr), zero (← F zéro ← It. zero ← Arab. ṣifr)

・ count (← OF conter < L computāre), compute (← MF compoter < L computāre)

・ annoy (← OF anuier, anoier < L in odio), ennui (← F ennui < OF enui < L in odio)

(4) 同一言語の異なる方言からの借用によるもの.(cf. 「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1]))

・ catch (← ONF cachier), chase (← OF chacier)

・ wage (← ONF wagier), gage (← OF guage)

・ warden (← ONF wardein), guardian (← OF guardien)

・ warrant (← ONF warantir), guarantee (← OF guarantie)

・ treason (← AN treyson < OF traison < L traditionis), traditiion (← OF tradicion < L traditionis) (cf. 「#944. ration と reason」 ([2011-11-27-1]))

(5) 英語史の中で同一語が,各種の形態変化により分裂 (split) し,二つの異なる語になったものがある.本来語にも借用語にも認められる.

・ outermost, uttermost

・ thresh, thrash

・ of, off

・ than, then (cf. 「#1038. then と than」 ([2012-02-29-1]))

・ through, thorough (cf. 「#55. through の語源」 ([2009-06-22-1]))

・ wight, whit

・ worked, wrought (cf. 「#2117. playwright」 ([2015-02-12-1]))

・ later, latter (cf. 「#3616. 語幹母音短化タイプの比較級に由来する latter, last, utter」 ([2019-03-22-1]),「#3622. latter の形態を説明する古英語・中英語の "Pre-Cluster Shortening"」 ([2019-03-28-1]))

・ to, too

・ mead, meadow

・ shade, shadow (cf. 「#194. shadow と shade」 ([2009-11-07-1]))

・ twain, two (cf. 「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1]))

・ fox, vixen

・ acute, cute

・ example, sample (cf. 「#548. example, ensample, sample は3重語」 ([2010-10-27-1]))

・ history, story

・ mode, mood (cf. 「#3984. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (2)」 ([2020-03-24-1]))

・ parson, person (cf. 「#179. person と parson」 ([2009-10-23-1]))

・ fancy, fantasy

・ van, caravan

・ varsity, university

・ flour, flower (cf. 「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]))

・ travail, travel

上記の2重語の例のいくつかについては,本ブログでも記事で取り上げたものがあり,リンクを張っておいた.その他の2重語についても両語を検索欄に入れればヒットするかもしれない.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-07-10 Fri

■ #4092. shit, ordure, excrement --- 語彙の3層構造の最強例 [lexicology][synonym][loan_word][borrowing][french][latin][lexical_stratification][swearing][taboo][slang][euphemism]

いかがでしょう.汚いですが,英語の3層構造を有便雄弁に物語る最強例の1つではないかと思っています.日本語の語感としては「クソ」「糞尿」「排泄物」ほどでしょうか.

英語語彙の3層構造については,本ブログでも「#3885. 『英語教育』の連載第10回「なぜ英語には類義語が多いのか」」 ([2019-12-16-1]) やそこに張ったリンク先の記事,また (lexical_stratification) などで,繰り返し論じてきました.具体的な例も「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]) で挙げてきました.

もっと挙げてみよと言われてもなかなか難しく,典型的な ask, question, interrogate や help, aid, assistance などを挙げて済ませてしまうのですが,決して満足はしておらず,日々あっと言わせる魅力的な例を探し求めいました.そこで,ついに標題に出くわしたのです.Walker の swearing に関する記述を読んでいたときでした (32) .

A few taboo words describing body parts started out as the 'normal' forms in Old English; one of the markers of the status difference between Anglo-Norman and Old English is the way the 'English' version became unacceptable, while the 'French' version became the polite or scientific term. The Old English 'scitte' gave way to the Anglo-Norman 'ordure' and later the Latin-via-French 'excrement'.

これに出会ったときは,(鼻をつまんで)はっと息を呑み,目を輝かせてしまいました.

shit は古英語 scitte にさかのぼる本来語ですが,古英語での意味は「(家畜の)下痢」でした. 動詞としては接頭辞つきで bescītan (汚す)のように長母音を示していましたが,後に名詞からの影響もあって短化し,中英語期に s(c)hite(n) (糞をする)が現われています.名詞の「糞」の語義としては意外と新しく,初期近代英語期の初出です.

ordure は,古フランス語 ordure から中英語期に入ったもので,「汚物」「卑猥な言葉」「糞」を意味しました.語根は horrid (恐ろしい)とも共通します.

excrement は初期近代英語期にラテン語 excrēmentum (あるいは対応するフランス語 excrément)から借用されました.

現在では本来語の shit は俗語・タブー的な「匂い」をもち,その婉曲表現としては「匂い」が少し緩和されたフランス語 ordure が用いられます.ラテン語 excrement は,さらに形式張った学術的な響きをもちますが,ほとんど「匂い」ません.

以上,失礼しました.

・ Walker, Julian. Evolving English Explored. London: The British Library, 2010.

2020-04-19 Sun

■ #4010. 英語史の始まりはいつか? --- 600年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][latin][borrowing][alphabet][oe]

昨日の記事「#4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説」 ([2020-04-18-1]) に引き続き,英語史の開始時期を巡る議論.今回は,実はあまり聞いたことのなかった(約)600年説について考えてみたい

597年に St. Augustine がキリスト教宣教のために教皇 Gregory I によってローマから Kent 王国へ派遣されたことは英国史上名高いが,この出来事がアングロサクソンの社会と文化を一変させたということは,象徴的な意味でよく分かる.社会と文化のみならず英語という言語にもその影響が及んだことは「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3845. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」を終えました」 ([2019-11-06-1]),「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) でたびたび注目してきた.確かに英語史上きわめて重大な事件が600年前後に起こったとはいえるだろう.Mengden の議論に耳を傾けてみよう.

. . . because the conversion is the first major change in the society and culture of the Anglo-Saxons that is not shared by the related tribes on the Continent, it is similarly significant for (the beginning of) an independent linguistic history of English as the settlement in Britain. Moreover, the immediate impact of the conversion on the language of the Anglo-Saxons is much more obvious than that of the migration: first, the Latin influence on English grows in intensity and, perhaps more crucially, enters new domains of social life; second, a new writing system, the Latin alphabet, is introduced, and third, a new medium of (linguistic) communication comes to be used --- the book.

600年説の要点は3つある.1つめは,主に語彙借用のことを述べているものと思われるが,ラテン語からキリスト教や学問を中心とした文明を体現する分野の借用語が流れ込んだこと.2つめはローマン・アルファベットの導入.3つめは本というメディアがもたらされたこと.

いずれも英語に直接・間接の影響を及ぼした重要なポイントであり,しかも各々の効果が非常に見えやすいというメリットもある.

・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.

2020-04-10 Fri

■ #4001. want の英語史 --- 語末の t [old_norse][loan_word][borrowing][inflection][adjective][gender][impersonal_verb]

連日 want という語を英語史的に掘り下げる記事を書いている(過去記事は [2020-04-08-1] と [2020-04-09-1]).今回は語末の t について考えてみたい.

英語史の教科書などでは,want のような日常的な単語が古ノルド語からの借用語であるというのは驚くべきこととしてしばしば言及される.また,語末の t が古ノルド語の形容詞の中性語尾であることも指摘される(cf. 「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1])).しかし,この t を巡っては意外と込み入った事情がある.

「#3999. want の英語史 --- 語源と意味変化」 ([2020-04-08-1]) で触れたように,英語の名詞 want と動詞 want とは語幹こそ確かに同一だが,入ってきた経路は異なる.名詞 want は,古ノルド語の形容詞 vanr (欠いた)が中性に屈折した vant という形態が名詞的に用いられるようになったものである.一方,動詞 want は古ノルド語の動詞 vanta (欠く,欠いている)に由来する.つまり,語根に対応する wan の部分こそ共通とみてよいが,語末の t に関しては,名詞の場合には形容詞の中性語尾に由来するといわなければならず,動詞の場合には(未調査だが)また別に由来があるということになる.したがって,want の t は形容詞の中性語尾であるという教科書的な指摘は,名詞としての want にのみ当てはまるということだ.

動詞の t については別途調べることにし,ここでは教科書で言及される,名詞の t が形容詞の中性語尾に由来する件について掘り下げたい.すでに述べたように,古ノルド語 vanr は形容詞で「?を欠いている」 (lacking) を意味した(古英語の形容詞 wana と同根語).古ノルド語では,これが be 動詞と組み合わさって非人称構文を構成した.OED の want, adj. and n.2 の語源欄に,次のように記述がある.

Old Icelandic vant (neuter singular adjective) is used predicatively in expressions of the type vera vant to be lacking, typically with the person lacking something in the dative and the thing that is lacking in the genitive and with vant thus behaving similarly to a noun (compare e.g. var þeim vettugis vant they were lacking nothing, they had want of nothing, or var vant kýr a cow was missing, there was want of a cow).

形容詞としての vanr (中性形 vant)は,つまり "was VANT to them of nothing" (彼らにとって何も欠けていなかった)のように主語のない非人称構文において用いられていたということである.この用法がよほど高頻度だったのだろうか,古ノルド語話者と接触した英語話者は,中性に屈折した vant それ自体があたかも語幹であるかのように解釈し,語頭子音を英語化しつつ t 語尾込みの want を「欠乏,不足」を意味する名詞として受容したと考えられる.

語の借用においては,受け入れ側の話者が相手言語の文法に精通していないかぎり,屈折語尾を含めて語幹と勘違いして,「原形」として取り込んでしまう例はいくらでもあったろう.実際,形容詞の中性語尾に由来する t をもつ他の例として,scant (乏しい), thwart (横切って), wight (勇敢な),†quart (健康な)などが挙げられる.

関連して,フランス語の不定詞語尾 -er を含んだまま英語に取り込まれた cesser, detainer, dinner, merger, misnomer, remainder, surrender なども,ある意味で類例といえるだろう.これにつていは「#220. supper は不定詞」 ([2009-12-03-1]),「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1]) を参照.

2020-03-28 Sat

■ #3988. 講座「英語の歴史と語源」の第6回「ヴァイキングの侵攻」を終えました [asacul][notice][slide][link][old_norse][lexicology][loan_word][borrowing][contact][history]

「#3977. 講座「英語の歴史と語源」の第6回「ヴァイキングの侵攻」のご案内」 ([2020-03-17-1]) でお知らせしたように,3月21日(土)の15:15?18:30に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・6 ヴァイキングの侵攻」と題する講演を行ないました.新型コロナウィルス禍のなかで何かと心配しましたが,お集まりの方々からは時間を超過するほどたくさんの質問をいただきました.ありがとうございました.

講座で用いたスライド資料をこちらに置いておきます.以下にスライドの各ページへのリンクも張っておきます.

1. 英語の歴史と語源・6 「ヴァイキングの侵攻」

2. 第6回 ヴァイキングの侵攻

3. 目次

4. 1. ヴァイキング時代

5. Viking の語源説

6. ヴァイキングのブリテン島襲来

7. 2. 英語と古ノルド語の関係

8. 3. 古ノルド語から借用された英単語

9. 古ノルド借用語の日常性

10. 古ノルド借用語の音韻的特徴

11. いくつかの日常的な古ノルド借用語について

12. イングランドの地名の古ノルド語要素

13. 英語人名の古ノルド語要素

14. 古ノルド語からの意味借用

15. 4. 古ノルド語の語彙以外への影響

16. なぜ英語の語順は「主語+動詞+目的語」なのか?

17. 5. 言語接触の濃密さ

18. 言語接触の種々のモデル

19. まとめ

20. 参考文献

次回は4月18日(土)の15:30?18:45を予定しています(新型コロナウィルスの影響がますます心配ですが).「ノルマン征服とノルマン王朝」と題して,かの1066年の事件の英語史上の意義を考えます.詳細はこちらよりどうぞ.

2020-03-22 Sun

■ #3982. 古ノルド語借用語の音韻的特徴 [old_norse][loan_word][borrowing][phonology][cognate][doublet][palatalisation][link]

標題と関連して,Durkin (191--92) が挙げている古ノルド語借用語の例を挙げる.左列が古英語の同根語,中列が古ノルド語の同根語(かつ現代英語に受け継がれた語),右列が参考までに古アイスランド語での語形である.とりわけ左列と中列の音韻形態を比較してもらいたい.

| OE | Scandinavian | Cf. Old Icelandic |

|---|---|---|

| sċyrta (> shirt) | skirt | skyrta |

| sċ(e)aða, sċ(e)aðian | scathe | skaði, skaða 'it hurts' |

| sċiell, sċell (> shell) | (northern) skell 'shell' | skel |

| ċietel, ċetel (> ME chetel) | kettle | ketill |

| ċiriċe (> church) | (northern) kirk | kirkja |

| ċist, ċest (> chest) | (northern) kist | kista |

| ċeorl (> churl) | (northern) carl | karl |

| hlenċe | link | hlekkr |

| ġietan | get | geta |

| ġiefan | give | geva (OSw. giva) |

| ġift | gift | gipt (OSw. gipt, gift) |

| ġeard (> yard) | (northern) garth | garðr |

| ġearwe | gear | gervi |

| bǣtan | bait 'to bait' | beita |

| hāl (> whole) | hail 'healthy' | heill |

| lāc | northern laik 'game' | leikr |

| rǣran (> rear) | raise | reisa |

| swān | swain | sveinn |

| nā (> no) | nay | nei |

| blāc | bleak | bleikr |

| wāc | weak | veikr |

| þēah | though | þó |

| lēas | loose | louss, lauss |

| ǣġ (> ME ei) | egg | egg |

| sweoster, swuster | sister | systir |

| fram, from (> from) | fro | frá |

古英語形と古ノルド語形について,いくつか特徴的な音韻対応が浮かび上がってくる.これらは,共通祖語から分かれた後に各言語で独自の音韻変化が生じた結果としての音韻対応である.その音韻変化に注目して箇条書きしよう (Durkin 193--98) .

(1) 古英語では /sk/ > /ʃ/ が起こっているが,古ノルド語では起こっていない

(2) 古英語では /k/ > /tʃ/ が起こっているが,古ノルド語では起こっていない

(3) 古英語では /g/ > /j/ と /gg/ > /ddʒ/ が起こっているが,古ノルド語では起こっていない

(4) 古英語ではゲルマン祖語の *ai > ā が起こったが,古ノルド語では起こっていない

(5) 古英語ではゲルマン祖語の *au > ēa が起こったが,古ノルド語では起こっていない

(6) 古ノルド語では *jj > gg が起こっているが,古英語では起こっていない

(7) 古ノルド語では *ui > y が起こっているが,古英語では起こっていない

(8) 古ノルド語では語末の鼻音が消失したが,古英語では消失していない

音韻変化には条件のつくものが多いので,上記ですべてをきれいに説明できるわけではないが,知っておくと現代英語の語形に関する様々な謎が解きやすくなる.関連する記事を挙げておこう.

・ 「#2730. palatalisation」 ([2016-10-17-1])

・ 「#1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化」 ([2013-06-16-1])

・ 「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1])

・ 「#2054. seek と beseech の語尾子音 (2)」 ([2014-12-11-1])

・ 「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1])

・ 「#170. guest と host」 ([2009-10-14-1])

・ 「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」 ([2009-10-13-1])

・ 「#3817. hale の語根ネットワーク」 ([2019-10-09-1])

・ 「#3699. なぜ careless の反対は *caremore ではなくcareful なのですか?」 ([2019-06-13-1])

・ 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2020-03-17 Tue

■ #3977. 講座「英語の歴史と語源」の第6回「ヴァイキングの侵攻」のご案内 [asacul][notice][old_norse][history][oe][anglo-saxon][borrowing][contact][loan_word][link]

今週末の3月21日(土)の15:15?18:30に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・6 ヴァイキングの侵攻」と題する講演を行ないます.趣旨は以下の通りです.

8世紀後半,アングロサクソン人はヴァイキングの襲撃を受けました.現在の北欧諸語の祖先である古ノルド語を母語としていたヴァイキングは,その後イングランド東北部に定住しましたが,その地で古ノルド語と英語は激しく接触することになりました.こうして古ノルド語の影響下で揉まれた英語は語彙や文法において大きく変質し,その痕跡は現代英語にも深く刻まれています.ヴァイキングがいなかったら,現在の英語の姿はないのです.今回は,ヴァイキングの活動と古ノルド語について概観しつつ,言語接触一般の議論を経た上で,英語にみられる古ノルド語の語彙的な遺産に注目します.

ヴァイキングや古ノルド語 (old_norse) について,本ブログでも関連する話題を多く扱ってきました.以下,主要な記事にリンクを張っておきます.

・ 「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」 ([2009-06-26-1])

・ 「#111. 英語史における古ノルド語と古フランス語の影響を比較する」 ([2009-08-16-1])

・ 「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」 ([2009-10-13-1])

・ 「#170. guest と host」 ([2009-10-14-1])

・ 「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1])

・ 「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1])

・ 「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1])

・ 「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1])

・ 「#931. 古英語と古ノルド語の屈折語尾の差異」 ([2011-11-14-1])

・ 「#1146. インドヨーロッパ語族の系統図(Fortson版)」 ([2012-06-16-1])

・ 「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」 ([2012-07-07-1])

・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])

・ 「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1])

・ 「#1182. 古ノルド語との言語接触はたいした事件ではない?」 ([2012-07-22-1])

・ 「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」 ([2012-07-23-1])

・ 「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1])

・ 「#1611. 入り江から内海,そして大海原へ」 ([2013-09-24-1])

・ 「#1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来」 ([2014-08-16-1])

・ 「#1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか?」 ([2014-08-17-1])

・ 「#2354. 古ノルド語の影響は地理的,フランス語の影響は文体的」 ([2015-10-07-1])

・ 「#2591. 古ノルド語はいつまでイングランドで使われていたか」 ([2016-05-31-1])

・ 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])

・ 「#2692. 古ノルド語借用語に関する Gersum Project」 ([2016-09-09-1])

・ 「#2693. 古ノルド語借用語の統計」 ([2016-09-10-1])

・ 「#2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期」 ([2017-03-05-1])

・ 「#2889. ヴァイキングの移動の原動力」 ([2017-03-25-1])

・ 「#3001. なぜ古英語は古ノルド語に置換されなかったのか?」 ([2017-07-15-1])

・ 「#3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか?」 ([2018-04-03-1])

・ 「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1])

・ 「#3972. 古英語と古ノルド語の接触の結果は koineisation か?」 ([2020-03-12-1])

・ 「#3606. 講座「北欧ヴァイキングと英語」」 ([2019-03-12-1])

2020-03-09 Mon

■ #3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する [contact][borrowing][sociolinguistics][latin][old_norse][celtic][french][celtic_hypothesis][prestige]

昨日の記事「#3968. 言語接触の2タイプ,imitation と adaptation」 ([2020-03-08-1]) で導入した言語接触 (contact) を区分する新たな術語を利用して,英語史において言語接触の主要な事例を提供してきた4言語の(社会)言語学的影響を比較・対照してみたい.とはいっても,私のオリジナルではなく,Fischer et al. (55) がまとめてくれているものを再現しているにすぎない.4言語とはラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語である.

| Parameters (social and linguistic) | Latin Contact --- OE/ME period and Renaissance | Scandinavian Contact --- OE(/ME) period | Celtic Contact --- OE/ME period and beyond (in Celtic varieties of English) | French Contact --- mainly ME period |

|---|---|---|---|---|

| (1) Type of language agentivity (primary mechanism) | Recipient (imitation) | Source (adaptation) | Source (adaptation) | Recipient (imitation) |

| (2) Type of communication | Indirect | Direct | Direct | (In)direct |

| (3) Length and intensity of communication | Low | High | Average (?) | Average |

| (4) Percentage of population speaking the contact language | Small | Relatively large | Relatively large | Small |

| (5) Socio-economic status | High | Equal | Low | High |

| (6) Language prestige | High | Equal | Low | High |

| (7) Bilingual speakers (among the English speakers) | Yes (but less direct) | No | No | Some |

| (8) Schooling (providing access to target language) | Yes | No | No (only in later periods) | Some |

| (9) Existence of standard in source/target language | Yes/Yes | No/No | No/No (only in later periods) | Yes/No |

| (10) Influence on the lexicon of the target language (types of loanword) | Small (formal) | Large in the Danelaw area (informal) | Small (except in Celtic varieties of English) (informal) | Very large (mostly formal) |

| (11) Influence on the phonology of the target language | No | Yes | Yes? (clearly in Celtic varieties of English) | Some |

| (12) Linguistic similarity with target language | No | Yes | No | No |

各パラメータの値については,ときに表中に ? が付されていることからも分かる通り,議論の余地もあるだろう.たとえば,Fischer et al. はブリテン島の基層言語としてのケルト語が後に侵入してきた英語に少なからぬ言語的影響を与えたとする「ケルト語仮説」 ("the Celtic hypothesis") に少なからず与しているようだが,この立場には異論もある.

しかし,このように様々なパラメータで4言語の影響を特徴づけてみると,各々の言語からの影響がおおいに個性的であることが分かる.そして,そのような多種多様な影響を異なる時代に取り込んできた英語という言語の雑種性が,改めて確認されるだろう.

英語に影響を与えてきた諸言語を巡る比較・対照については,以下の記事もどうぞ.

・ 「#37. ブリテン島へ侵入した5民族の言語とその英語への影響」 ([2009-06-04-1])

・ 「#111. 英語史における古ノルド語と古フランス語の影響を比較する」 ([2009-08-16-1])

・ 「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1])

・ 「#1930. 系統と影響を考慮に入れた西インドヨーロッパ語族の関係図」 ([2014-08-09-1])

・ 「#2354. 古ノルド語の影響は地理的,フランス語の影響は文体的」 ([2015-10-07-1])

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

2020-03-08 Sun

■ #3968. 言語接触の2タイプ,imitation と adaptation [contact][borrowing][language_shift][terminology][sociolinguistics]

言語接触 (contact) を分類する視点は様々あるが,借用 (borrowing) と言語交代による干渉 (shift-induced interference) を区別する方法が知られている.「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]),「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]),「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1]) でみたとおりだが,およそ前者は L2 の言語的特性が L1 へ移動する現象,後者は L1 の言語的特性が L2 へ移動する現象と理解してよい.

この対立と連動するものとして,imitation と adaptation という区別が考えられる.英語史における言語接触の事例を考えてみよう.英語は様々な言語から影響を受けてきたが,それらの場合には英語自身は影響の受け手であるから recipient-language ということができる.一方,相手の言語は影響の源であるから source-language ということができる.

さて,英語の母語話者(集団)が主体的に source-language の話者(集団)から何らかの言語項を受け取ったとき,その活動は模倣 (imitation) と呼ばれる.一方,source-language の話者(集団)が英語へ言語交代するとき,元の母語の何らかの言語項を英語へ持ち越すということが起こるが,これは彼らにとっては英語への順応あるいは適応 (adaptation) と呼んでよい活動だろう.別の角度からみれば,いずれの場合も英語は影響の受け手ではあるものの,どちらの側がより積極的な役割を果たしているかにより,recipient-language agentivity と source-language agentivity とに分けられることになる.これは,いずれの側がより dominant かという点にも関わってくるだろう.

Van Coetsem はこれらの諸概念を結びつけて考えた.Fischer et al. (52) の説明を借りて,Van Coetsem の見解を覗いてみよう.

One important distinction is between 'shift-induced interference' or 'imposition' ... and 'contact-induced changes' (often termed 'borrowing' in a more narrow sense). Contact-induced changes are especially prevalent when there is full bilingualism, and where code-switching is also common, while shift-induced interference is usually the result of imperfect learning (i.e. in cases where a first language interferes in the learning of a later adopted language). To distinguish between contact-induced change and shift-induced interference, Van Coetsem (1877: 7ff.) uses the terms 'recipient-language agentivity' versus 'source-language agentivity', respectively, and in doing so links them to aspects of 'dominance'. Concerning dominance, he refers to (i) the relative freedom speakers have in using items from the source language in their own (recipient) language (here the 'recipient' language is dominant), and (ii) the almost inevitable or passive use that we see with imperfect learners, when they adopt patterns of their own (source) language into the new, recipient language, which makes the source language dominant. In (i), the primary mechanism is 'imitation', which only superficially affects speakers' utterances and does not involve their native code, while in (ii), the primary mechanism is 'adaptation', where the changes in utterances are a result of speakers' (= imperfect learners) native code. Not surprisingly, Van Coetsem (ibid: 12) describes recipient-language agentivity as 'more deliberate', and source-language agentivity as something of which speakers are not necessarily conscious. In source-language agentivity, the more stable or structured domains of language are involved (phonology and syntax), while in recipient-language agentivity, it is mostly the lexicon that is involved, where obligatoriness decreases and 'creative action' increases (ibid.: 26).

用語・概念を整理すれば次のようになろう.

| imitation | vs | adaptation |

| recipient-language agentivity | vs | source-language agentivity |

| borrowing or contact-induced change | vs | shift-induced interference |

| full bilingualism | vs | imperfect learning |

| mostly lexicon | vs | phonology and syntax |

言語接触の類型に関しては,以下の記事も参照されたい.

・ 「#430. 言語変化を阻害する要因」 ([2010-07-01-1])

・ 「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1])

・ 「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1])

・ 「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1])

・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])

・ 「#1989. 機能的な観点からみる借用の尺度」 ([2014-10-07-1])

・ 「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1])

・ 「#2010. 借用は言語項の複製か模倣か」 ([2014-10-28-1])

・ 「#2011. Moravcsik による借用の制約」 ([2014-10-29-1])

・ 「#2061. 発話における干渉と言語における干渉」 ([2014-12-18-1])

・ 「#2064. 言語と文化の借用尺度 (1)」 ([2014-12-21-1])

・ 「#2065. 言語と文化の借用尺度 (2)」 ([2014-12-22-1])

・ 「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1])

・ 「#3753. 英仏語におけるケルト借用語の比較・対照」 ([2019-08-06-1])

・ Van Coetsem, F. Loan Phonology and the Two Transfer Types in Language Contact. Dordrecht: Foris, 1988.

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

2020-02-19 Wed

■ #3950. イディッシュ語話者のアメリカ移住が現代英語の音素体系に及ぼした影響 [yiddish][loan_word][phonology][phoneme][phonemicisation][phonotactics][consonant][phonotactics][contact][borrowing][phonaestheme]

昨日の記事「#3949. 津波が現代英語の音素体系に及ぼした影響」 ([2020-02-18-1]) に引き続き,似たような話題を Minkova (148--149) より提供したい.昨日の記事で,現代的な現象として語頭に [ts-] という子音群が立つ借用語の例を紹介したが,さらに最近の注目すべき語頭の子音群として [ʃm-, ʃl-, ʃt-] を挙げる.これらも借用語に起源をもつという点で非英語的な子音連鎖ではあるが,様々な言語をソースとする [ts-] とは異なり,ソースがほぼ特定される.世界中のユダヤ系の人々が用いているイディッシュ語 (yiddish) である.イディッシュ語は,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) のゲルマン語派の系統図で示したように,歴とした西ゲルマン語群に属する言語である.

第2次世界大戦後,アメリカ合衆国をはじめとする英語圏に広く移住したイディッシュ語話者が,自言語の語彙とともに,上記の特徴的な子音連鎖を英語に持ち込んだ.そして,その話者集団の文化的な影響力ゆえに,問題の子音連鎖が英語のなかで「市民権」を獲得してきたという次第である.しかし,その「市民権」たるや,何かさげすむような,おどけたような独特の含蓄をもちつつ,生産的な魅力を放っているのである.例として schmaltz (過度の感傷主義), schmooze (おしゃべり), schmuck (男性器), shtetl (小さなユダヤ人町), shtick (こっけいな場面), shtum (黙った), shtup (セックス)など.schm- [ʃm-] に至っては,独特の音感覚性 (phonaesthesia) を示す生産的な要素となっている.

Minkova (148--149) の解説を引用しよう.

After World War II, Yiddish is spoken by more people in English-speaking countries --- US, Canada, Australia and Great Britain together --- than in Continental Europe or Israel. Large Yiddish communities in New York, Los Angeles, Melbourne and Montreal have contributed to the recognition and integration of new vocabulary and new consonant clusters: [ʃm-, ʃl-, ʃt-], which have become productive phonaesthemes in PDE. With at least a quarter of a million Yiddish speakers in North America, and a strong presence of Yiddish culture in film, TV and literature, familiarity with these clusters is to be expected and there is no attempt to assimilate them to some native sequence. What is more, the onset <schm-> [ʃm-], treated as a 'combining form' since 1929 by the OED, is clearly productive in playful reduplication, generating mildly disparaging or comic attention-getters: madam-shmadam, able-shmable, holy-shmoly, the Libros Shmibros lending library in Los Angeles.

昨日取り上げた [ts-] にしても,今回の [ʃm-, ʃl-, ʃt-] にしても,英語が様々な言語と接触し,語彙を取り込むと同時に,そこに付随する独特な音素配列をも取り込んできた経緯がよく分かる.言語接触 (contact) の機会が多ければ,間接的な形で音素体系にもその影響が及ぶことを示す好例といえるだろう.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-01-17 Fri

■ #3917. 『英語教育』の連載第11回「なぜ英語には省略語が多いのか」 [rensai][notice][sobokunagimon][shortening][abbreviation][blend][acronym][compound][compounding][derivation][derivative][conversion][disguised_compound][word_formation][lexicology][borrowing][link]

1月14日に,『英語教育』(大修館書店)の2月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第11回となる今回は「なぜ英語には省略語が多いのか」という話題です.

今回の連載記事は,タイトルとしては省略語に焦点を当てているようにみえますが,実際には英語の語形成史の概観を目指しています.複合 (compounding) や派生 (derivation) などを多用した古英語.他言語から語を借用 (borrowing) することに目覚めた中英語.品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) と呼ばれる玄人的な技を覚えた後期中英語.そして,近現代英語にかけて台頭してきた省略 (abbreviation) や短縮 (shortening) です.

英語史を通じて様々に発展してきたこれらの語形成 (word_formation) の流れを,四則計算になぞらえて大雑把にまとめると,(1) 足し算・掛け算の古英語,(2) ゼロの後期中英語,(3) 引き算・割り算の近現代英語となります.現代は省略や短縮が繁栄している引き算・割り算の時代ということになります.

英語の語形成史を上記のように四則計算になぞらえて大づかみして示したのは,今回の連載記事が初めてです.荒削りではありますが,少なくとも英語史の流れを頭に入れる方法の1つとしては有効だろうと思っています.ぜひ原文をお読みいただければと思います.

省略や短縮について,連載記事と関連するブログ記事へリンクを集めてみました.あわせてご一読ください.

・ 「#631. blending の拡大」 ([2011-01-18-1])

・ 「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1])

・ 「#887. acronym の分類」 ([2011-10-01-1])

・ 「#889. acronym の20世紀」 ([2011-10-03-1])

・ 「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1])

・ 「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1])

・ 「#1946. 機能的な観点からみる短化」 ([2014-08-25-1])

・ 「#2624. Brexit, Breget, Regrexit」 ([2016-07-03-1])

・ 「#2982. 現代日本語に溢れるアルファベット頭字語」 ([2017-06-26-1])

・ 「#3075. 略語と暗号」 ([2017-09-27-1])

・ 「#3329. なぜ現代は省略(語)が多いのか?」 ([2018-06-08-1])

・ 「#3708. 省略・短縮は形態上のみならず機能上の問題解決法である」 ([2019-06-22-1])

・ 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第11回 なぜ英語には省略語が多いのか」『英語教育』2020年2月号,大修館書店,2020年1月14日.62--63頁.

2020-01-09 Thu

■ #3909. 相同 (homology) と相似 (analogy) [biology][evolution][terminology][onomatopoeia][arbitrariness][borrowing]

「#3905. 系統学の歴史言語学への適用について (1)」 ([2020-01-05-1]) と「#3906. 系統学の歴史言語学への適用について (2)」 ([2020-01-06-1]) で,生物学と言語学の連携可能性に触れた.以前から生物進化の分野で気になっている用語・概念に,相同 (homology) と相似 (analogy) がある.2つのものが互いに「似ている」とき,似ている理由には2種類があるという洞察だ.中尾 (11) による解説が簡潔で要を得ている.

祖先種 A が形質 α を持っていたという理由で子孫種 B と C も形質 α を保持しているのであれば,この形質 α は相同であるといわれる.他方,祖先種 A が形質 α を持っておらず,子孫種 B と C がそれぞれ別個に類似した環境に適応して形質 α を獲得していた場合,この形質は相似であるといわれる.

Encyclopaedia Britannica からの解説も挙げておこう.

Homologous structures develop from similar embryonic substances and thus have similar basic structural and developmental patterns, reflecting common genetic endowments and evolutionary relationships. In marked contrast, analogous structures are superficially similar and serve similar functions but have quite different structural and developmental patterns. The arm of a man, the wing of a bird, and the pectoral fins of a whale are homologous structures in that all have similar patterns of bones, muscles, nerves, blood vessels, and similar embryonic origins; each, however, has a different function. The wings of birds and those of butterflies, in contrast, are analogous structures---i.e., both allow flight but have no developmental processes in common.

この2種類の「似ている」を言語に当てはめるとどうなるだろうか.2つの言語において形式・機能ともに似ている言語項(たとえば単語)がみられる場合,やはり相同と相似の2種類が区別される.同一語源にさかのぼるがゆえに似ている場合,たとえば英語の one とフランス語の un は,相同である.一方,英語の bow-wow とフランス語の ouah-ouah は犬の鳴き声 (cf. onomatopoeia) を独立して模した結果,似ているケースと考えられるので,相似といえる.

しかし,生物にはほとんどみられず,言語には普通にみられる第3の「似ている」がある.借用 (borrowing) だ(ただし,生物にも「交雑」の事例はあるにはある).英語の people とフランス語の peuple は似ているが,これは前者が後者を借用したからである.借用を言語における「遺伝」の1パターンととらえるのであれば一種の相同関係ともいえなくはないが,これには異論もあるだろう.借用は相似ではないし,相同ともいいにくい.言語の世界に特有の「似ている」だ.

関連して「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]) も参照.

・ 中尾 央 「文化の過去を復元すること 文化進化のパターンとプロセス」『文化系統学への招待』中尾 央・三中 信宏(編),勁草書房,2012年.1--16頁.

2019-12-16 Mon

■ #3885. 『英語教育』の連載第10回「なぜ英語には類義語が多いのか」 [rensai][notice][lexicology][synonym][loan_word][borrowing][french][latin][lexical_stratification][sobokunagimon][link]

12月13日に,『英語教育』(大修館書店)の1月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第10回となる今回は「なぜ英語には類義語が多いのか」という話題を扱っています.

英語には「上がる」を意味する動詞として rise,mount,ascend などの類義語があります.「活発な」を表わす形容詞にも lively, vivacious, animated などがあります.名詞「人々」についても folk, people, population などが挙がります.これらは「英語語彙の3層構造」の典型例であり,英語がたどってきた言語接触の歴史の遺産というべきものです.本連載記事では,英語語彙に特徴的な豊かな類義語の存在が,1066年のノルマン征服と16世紀のルネサンスのたまものであり,さらに驚くことに,日本語にもちょうど似たような歴史的事情があることを指摘しています.

「英語語彙の3層構造」については,本ブログでも関連する話題を多く取り上げてきました.以下をご覧ください.

・ 「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1])

・ 「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1])

・ 「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1])

・ 「#2072. 英語語彙の三層構造の是非」 ([2014-12-29-1])

・ 「#2279. 英語語彙の逆転二層構造」 ([2015-07-24-1])

・ 「#2643. 英語語彙の三層構造の神話?」 ([2016-07-22-1])

・ 「#387. trisociation と triset」 ([2010-05-19-1])

・ 「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1])

・ 「#3374. 「示相語彙」」 ([2018-07-23-1])

・ 「#335. 日本語語彙の三層構造」 ([2010-03-28-1])

・ 「#3357. 日本語語彙の三層構造 (2)」 ([2018-07-06-1])

・ 「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1])

・ 「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1])

・ 堀田 隆一 「なぜ英語には類義語が多いのか」『英語教育』2020年1月号,大修館書店,2019年12月13日.62--63頁.

2019-11-26 Tue

■ #3865. ロシア語から借用された英単語 [russian][loan_word][borrowing]

これまで本ブログでロシア語からの借用語について取り上げたことがなかった.「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]) で少々触れた程度だったので,今回はもう少し覗いてみたい.

Durkin (378--79) によれば,予想通りロシア借用語の数は多くない.ほとんどがロシアの文化や社会に関する語に限定されている.以下はサンプルではあるが,初出年代順に挙げてみる.

・ boyar (大公に次ぐ貴族) (1555)

・ tsar (皇帝) (1555)

・ verst (ベルスタ(ロシアの距離単位;=1.067km)) (1555)

・ rouble (ルーブル) (1557)

・ muzhik (農民) (1587)

・ beluga (ベルーガ;キャビア) (1591)

・ protopope (主席司祭) (1591)

・ parka (パーカ) (1625)

・ pope (教会区司祭) (1662)

・ steppe (ステップ) (a.1670)

・ copeck (コペイカ (1/100 rouble)) (1698)

・ mammoth (マンモス) (1706)

・ tsarevich (皇太子) (1710)

・ knout (革のむち) (1716)

・ yurt (ユルト,パオ(移動式テント小屋)) (1780)

・ vodka (ウォッカ) (1802--03)

・ rayon (レーヨン,人造絹糸) (1830)

・ samovar (サモワール) (1830)

・ babushka (バブーシュカ(女性用スカーフ)) (1834)

・ oblast (州) (a.1837)

・ duma (国会) (1870)

・ kulak (富農) (1877)

・ intelligentsia (知識階級) (1883)

・ borsch (ボルシチ) (1884)

・ borzoi (ボルゾイ(ロシア原産の犬)) (1887)

・ pogrom (大虐殺) (1891)

・ dacha (別荘) (1896)

・ Bolshevik (ボルシェビキ) (1907)

・ Presidium (最高会議幹部会) (1907)

・ Soviet (ソビエト) (1917)

・ Menshevism (メンシェビズム) (1920)

・ Suprematism (シュプレマティズム) (1920)

・ Politburo (政治局) (1923)

・ agitprop (アジプロ) (1925)

・ troika (トロイカ) (1945)

・ Gulag (グーラグ) (1946)

・ matryoshka (マトリョーシュカ) (1946)

・ nomenklatura (ノーメンクラツーラ) (1958)

・ samizdat (地下出版) (1967)

・ glasnost (グラスノスチ) (1986)

・ perestroika (ペレストロイカ) (1986)

ロシア借用語の数としては19世紀後半から20世紀前半がピークである.ただし,この時期は英語語彙が全体として大幅に増加した時期であるということも加味して評価する必要がある.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-11-25 Mon

■ #3864. retard, pulse の派生語にみる近代英語期の語彙問題 [word_formation][latin][french][emode][lexicology][borrowing][loan_word][derivation][word_family]

昨日の記事「#3863. adapt の派生語にみる近代英語期の語彙問題」 ([2019-11-24-1]) に引き続き,Durkin (334) より retard および pulse に関する派生語の乱立状況をのぞいてみよう.

retard (1490) と retardate (1613) の2語が,動詞としてライバル関係にある基体である.ここから派生した語群を年代順に挙げよう(ただし,時間的には逆転しているようにみえるケースもある).retardation (n.) (c.1437), retardance (n.) (1550), retarding (n.) (1585), retardment (n.) (1640), retardant (adj.) (1642), retarder (n.) (1644), retarding (adj.) (1645), retardative (adj.) (1705), retardure (n.) (1751), retardive (adj.) (1787), retardant (n.) (1824), retardatory (adj.) (1843), retardent (adj.) (1858), retardent (n.) (1858), retardency (n.) (1939), retardancy (n.) (1947) となる.

同じように pulse (?a.1425) と pulsate (1674) を動詞の基体として,様々な派生語が生じてきた(やはり時間的には逆転しているようにみえるケースもある).pulsative (n.) (a.1398), pulsatile (adj.) (?a.1425), pulsation (n.) (?a.1425), pulsing (n.) (a.1525), pulsing (adj.) (1559), pulsive (adj.) (1600), pulsatory (adj.) (1613), pulsant (adj.) (1642), pulsating (adj.) (1742), pulsating (n.) (1829) である.

このなかには直接の借用語もあるだろうし,英語内で形成された語もあるだろう.その両方であると解釈するのが妥当な語もあるだろう.混乱,類推,勘違い,浪費,余剰などあらゆるものが詰まった word family である.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2019-11-24 Sun

■ #3863. adapt の派生語にみる近代英語期の語彙問題 [word_formation][latin][french][emode][lexicology][borrowing][loan_word][derivation][word_family]

初期近代英語期の語彙に関する問題の1つに,同根派生語の乱立がある.「#3157. 華麗なる splendid の同根類義語」 ([2017-12-18-1]),「#3258. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (1)」 ([2018-03-29-1]),「#3259. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (2)」 ([2018-03-30-1]) などで論じてきたが,今回は adapt という基体を出発点にした派生語の乱立をのぞいてみよう.以下,Durkin (332--33) に依拠する.

OED によると,15世紀初期に adapted が現われるが,adapt 単体として出現するのは1531年である.これ自体,ラテン語 adaptāre とフランス語 adapter のいずれが借用されたものなのか,あるいはいずれの形に基づいているものなのか,必ずしも明確ではない.

その後,両形を基体とした様々な派生語が次々に現われる.adaptation (n.) (1597), adapting (n.) (1610), adaption (n.) (1615), adaptate (v.) (1638), adaptness (n.) (1657), adapt (adj.) (1658), adaptability (n.) (1661), adaptable (adj.) (1692), adaptive (adj.) (1734), adaptment (n.) (1739), adapter (n.) (1753), adaptor (1764), adaptative (adj.) (1815), adaptiveness (n.) (1815), adaptableness (n.) (1833), adaptorial (adj.) (1838), adaptational (adj.) (1849), adaptivity (n.) (1840), adaptativeness (n.) (1841), adaptationism (n.) (1889), adaptationalism (n.) (1922) のごとくだ.

いずれの語がいずれの言語からの借用なのかが不明確であるし,そもそも借用などではなく英語内部において造語された語である可能性も高い.後者の場合には「英製羅語」や「英製仏語」ということになる.歴史語彙論的に,このような語群を何と呼んだらよいのか悩むところである.

この問題に関する Durkin (333) の解説を引いておく.

Very few of these words show direct borrowing from Latin or French (probably just adapt verb, adaptate, adaptation, and maybe adapt adjective), but a number of others are best explained as hybrid or analogous formations on Latin stems. The group as a whole illustrates the impact of the borrowing of a handful of key words in giving rise to an extended word family over time, including many full or partial synonyms. In some cases synonyms may have arisen accidentally, as speakers were simply ignorant of the existence of earlier formations; some others could result from misrecollection of earlier words. . . . However, such profligacy and redundancy is typical of such word families in English well into the Later Modern period, well beyond the period in which 'copy' was particularly in vogue in literary style.

ここからキーワードを拾い出せば "hybrid or analogous formations", "ignorant", "misrecollection", "profligacy and redundancy" などとなろうか.

今回の内容と関連する話題として,以下の記事も参照されたい.

・ 「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1])

・ 「#1927. 英製仏語」 ([2014-08-06-1])

・ 「#3165. 英製羅語としての conspicuous と external」 ([2017-12-26-1])

・ 「#3166. 英製希羅語としての科学用語」 ([2017-12-27-1])

・ 「#3179. 「新古典主義的複合語」か「英製羅語」か」 ([2018-01-09-1])

・ 「#3348. 初期近代英語期に借用系の接辞・基体が大幅に伸張した」 ([2018-06-27-1])

・ 「#3858. 「和製○語」も「英製△語」も言語として普通の現象」 ([2019-11-19-1])

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow