現代英語の綴字と発音の乖離には種々の歴史的背景がある.その歴史的原因のいくつかについては[2009-06-28-2]の記事で話題にしたが,そこの (2) で示唆したが明確には説明していない中英語期の方言事情があった.spelling-pronunciation gap の問題として現代英語にまで残った例は必ずしも多くないが,ここにはきわめて英語的な事情があった.

busy (及びその名詞形 business )を例にとって考えてみよう.busy の第1母音は <u> の綴字をもちながら /ɪ/ の発音を示す点で,英語語彙のなかでも最高度に不規則な語といっていいだろう.

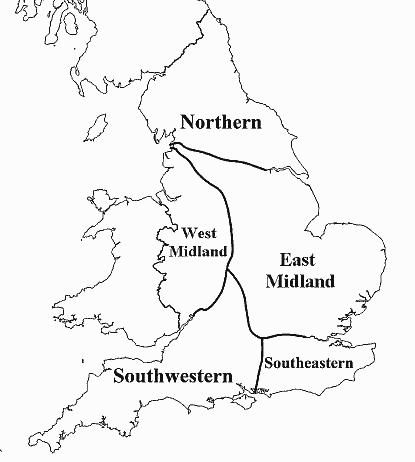

この原因を探るには,中英語の方言事情を考慮に入れなければならない.[2009-09-04-1]で見たように,中英語期のイングランドには明確な方言区分が存在した.もちろんそれ以前の古英語にも以降の近代英語にも方言は存在したし,程度の差はあれ方言を発達させない言語はないと考えてよい.それでも,中英語が「方言の時代」と呼ばれ,その方言の存在が注目されるのは,書き言葉の標準が不在という状況下で,各方言が書き言葉のうえにずばり表現されていたからである.写字生は自らの話し言葉の「訛り」を書き言葉の上に反映し,結果として1つの語に対して複数の綴字が濫立する状況となった(その最も極端な例が[2009-06-20-1]で紹介した through の綴字である).

14世紀以降,緩やかにロンドン発祥の書き言葉標準らしきものが現われてくる.しかし,後の英語史が標準語の産みの苦しみの歴史だとすれば,中英語後期はその序章を構成するにすぎない.ロンドンは地理的にも方言の交差点であり,また全国から流入する様々な方言のるつぼでもあった.ロンドン方言を基盤としながらも種々の方言が混ざり合う混沌のなかから,時間をかけて,部分的には人為的に,部分的には自然発生的に標準らしきものが醸成されきたのである.

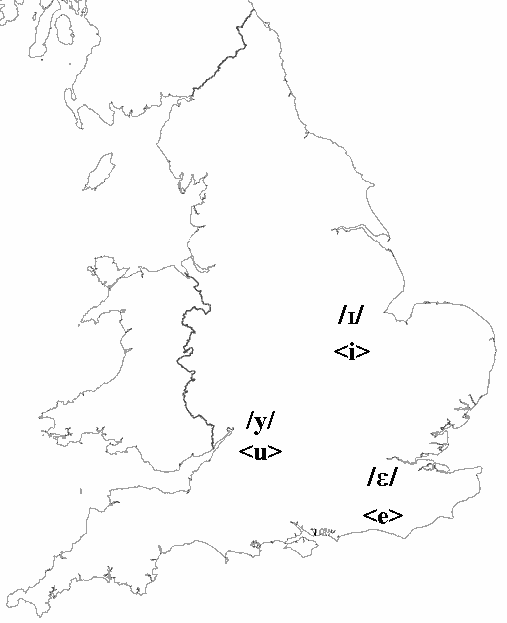

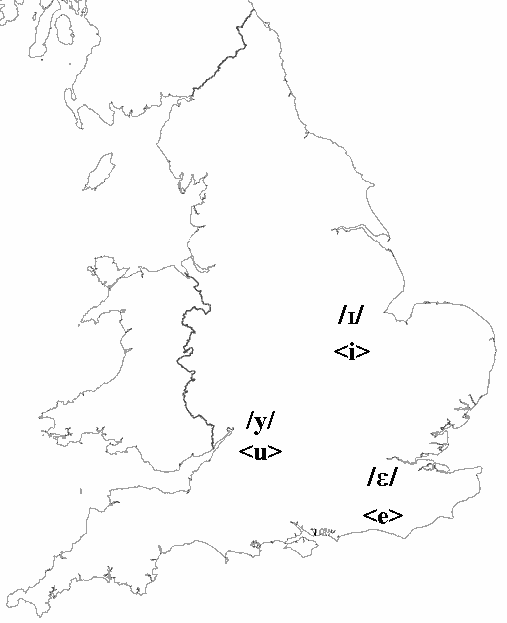

上記の背景を理解した上で中英語期の母音の方言差に話しを移そう.古英語で <y> (綴字),/y/ (発音)で表わされていた綴字と発音は,中英語の各方言ではそれぞれ次のように表出してきた.

大雑把にいって,イングランド北部・東部では <i> /ɪ/,西部・南西部では <u> /y/,南東部では <e> /ɛ/ という分布を示した(西部・南西部の綴字 <u> はフランス語の綴字習慣の影響である).したがって,古英語で <y> をもっていた語は,中英語では方言によって様々に綴られ,発音されたことになる.以下の表で例を示そう(中尾を参考に作成).

| | Southwestern, West-Midland | North, East-Midland | Southeastern (Kentish) |

|---|

| OE forms | /y/ | /ɪ/ | /ɛ/ |

| byrgan "bury" | bury | biry | bery |

| bysig "busy" | busy | bisy | besy |

| cynn "kin" | kun | kin | ken |

| lystan "lust" | luste(n) | liste(n) | leste(n) |

| myrge "merry" | murie | myry | mery |

| synn "sin" | sunne | synne | senne, zenne |

さて,これらの方言別の諸形態がロンドンを中心とする地域で混ざり合った.書き言葉標準が時間をかけて徐々に生み出されるときに,後から考えれば実に妙に思える事態が生じた.多くの語では,ある方言の綴字と発音がセットで標準となった.例えば,

merry は南東部方言の形態が標準化した例である.個々の語の標準形がどの方言に由来するかはランダムとしかいいようがないが,綴字と発音がセットになっているのが普通だった.ところが,少数の語では,発音はある方言のものから標準化したが,綴字は別の方言から標準化したということが起こった.

busy がその例であり,発音は北部・東部の /ɪ/ が最終的に標準形として採用されたが,綴字は西部の <u> が採用された.そして,このちぐはぐな関係が現在にまで受け継がれている.

bury (および名詞形

burial )も同様の事情で,現在,その綴字と発音の関係はきわめて不規則である.

ちなみに,上の地図の方言境界はおよそのものであり,語によっても当該母音の分布の異なるのが実際である.例えば,

LALME Vol. 1 の dot maps 371--73 には

busy の第1母音の方言分布が示されているが,<u> の期待される West-Midland へ,<e> や <i> の母音字が相当に張り出している.また,dot maps 972--74 では

bury の第1母音の方言分布が示されているが,やはり <e> や <i> は「持ち場」の外でもぱらぱらと散見される.特にこの <e> と <i> はともに広く東部で重なって分布しているというのが正確なところだろう.

語の形態にみられる方言差の類例としては,

[2009-07-25-1] (

one と

will /

won't ) ,

[2010-03-30-1] (

egg ) を参照.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.38頁.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin.

A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

[

|

固定リンク

|

印刷用ページ

]