2024-09-06 Fri

■ #5611. 「英語史ライヴ2024」を見据えた「helwa コンテンツ」企画を完走 [helwa_contents_for_hellive2024][hellive2024][heldio][helwa][notice][khelf]

9日前の記事「#5602. helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」 --- 新企画がスタート!」 ([2024-08-28-1]) でお知らせしたように,helwa リスナー(=ヘルメイト)の有志により事前に提出されていた英語史コンテンツを,1日1つか2つずつウェブ上に公開していく特別企画が進行していましたが,本日をもって15本の全コンテンツが公開されました.これにて順次アップロードのルーティンは終了しますが,コンテンツそのものは常にアーカイヴに残りますので,未読のものについてはお時間のあるときにぜひお読みいただければ幸いです.今回の企画の特設ページ「helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」へようこそ」よりアクセスしてください.

以下にも,15本のコンテンツを一覧しておきます.各々が個性的なコンテンツで,読みやすくフフっと笑えるタイプの語源エッセイから,研究の域に達している本格派まで,驚くほど色とりどりです.

- #1. 七面鳥は英語で turkey ー ではトルコ語では? (2024年8月26日公開)

- #2. Whisper Not (2024年8月27日公開)

- #3. 出世コースは個性の希薄化? 文法化から学ぶキャリアプラン (2024年8月28日公開)

- #4. 鎖国とオーディエンスデザイン (2024年8月29日公開)

- #5. 英語史メガネ装着! まずは自己紹介を覗いてみよう (2024年8月30日公開)

- #6. 「目」と「芽」が通じあう (2024年8月31日公開)

- #7. The English looted India (2024年8月31日公開)

- #8. あたりまえのスゴサとB&C (2024年9月1日公開)

- #9. ロード, road, rode, 道路!? (2024年9月1日公開)

- #10. 各国の直訳できない単語 (2024年9月2日公開)

- #11. Couple よもやま話 (2024年9月3日公開)

- #12. きみは「Duden の7巻」をしっているか (2024年9月4日公開)

- #13. 密室と英語語源辞典 (2024年9月5日公開)

- #14. 山岳用語,その威信と親しみやすさ (2024年9月6日公開)

- #15. 英語史を勉強してると思っていたら (2024年9月6日公開)

さて,明後日9月8日(日)に Voicy heldio で開催予定の12時間生配信企画「英語史ライヴ2024」では,11:30--11:55 の枠で「「helwa コンテンツ」の講評」と題する番組をライヴでお届けします.この15本のコンテンツを制作した方々,読んだ方々がライヴ会場に参集し,あれこれと講評しあうという雑談番組です.メインMCは,ご自身がヘルメイトでもある金田拓さん(帝京科学大学)です.

当日は個々のコンテンツを振り返るのみならず,「英語史コンテンツ」とは何かも合わせて考えていければと思っています.

2024-09-05 Thu

■ #5610. 「英語史ライヴ2024」でインスタライヴ2本 --- 「はじめての古英語」と「英語史クイズ大会」 [hellive2024][heldio][notice][helkatsu][khelf][hajimeteno_koeigo][instagram][helquiz]

Voicy heldio による英語史を語り尽くす12時間生配信企画「英語史ライヴ2024」が3日後に迫りました.早朝6時から夕方6時まで,さまざまパーソナリティや出演者が現われて,英語史に関する話題を提供し続けます.詳細は,khelf(慶應英語史フォーラム)公式ホームページの「英語史ライヴ2024」 (hellive2024) 特設ページより,また最新の番組表は「#5608. 「英語史ライヴ2024」の番組表(最新版)を公開」 ([2024-09-03-1]) よりご確認ください.

ライヴ当日は,事前登録で公開収録に参加される方々以外は,Voicy heldio を通じて配信をお聴きいただくことになります.ライヴ会場の雰囲気は音声から推し量ることはできると思いますが,特定の2本の番組については khelf の公式 Instagram アカウント @khelf_keio よりインスタライヴのかたちで動画も配信する予定です.ご関心のある方は,インスタライヴからご視聴いただければ.

その特定の2本の番組とは,11:00--11:25 の枠の「「はじめての古英語」at 英語史ライヴ2024」と 16:00--16:55 の枠の「khelf 杯「英語史クイズ大会」」です.

【 「はじめての古英語」at 英語史ライヴ2024 (11:00--11:25) 】

小河舜さん(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)と堀田の3人による heldio のシリーズです.これまで2度ほど,heldio リスナーランキングで第1を獲得した人気シリーズとなっています.「#5466. リスナー投票による heldio 2024年第1四半期のランキング」 ([2024-04-14-1]) と「#5554. リスナー投票による heldio 2024年第2四半期のランキング」 ([2024-07-11-1]) をご覧ください.シリーズ過去回については hajimeteno_koeigo よりどうぞ.

今回はシリーズ初めての公開ライヴとなりますが,実はシリーズ第10弾です.9回の実績を経て3人の息も合ってきましたし,当日は会場でのギャラリー立ち会いのもと,午前中から勢いのある「はじめての古英語」をお届けしたいと思っています.皆さんも,ぜひ Voicy あるいはインスタライヴで臨場感を味わってみてください.

【 khelf 杯「英語史クイズ大会」 (16:00--16:55) 】

もう1つのインスタライヴの対象となる番組は夕方の大型イベント「khelf 杯「英語史クイズ大会」」です.これまでにも英語史関連のフェスで英語史クイズ (helquiz) を何度か実施してきましたが,今回は60分の長尺での本格的なクイズ大会となります.特に会場での参加者には,クイズの成績に応じて,協賛出版社から提供されている書籍をはじめとする景品がたくさん用意されていますので,本気のクイズ大会となる見込みです.

メインMCは khelf 会長の青木輝さんと前会長の森田真登さんですが,クイズ出題者には,会場参加の数名の英語史研究者も含まれます(堀田も出題する予定です).解答と解説も見所,聴き所です.インスタライヴからは,コメントを利用してクイズへの解答もお寄せいただけますので,そちらからの参加もエキサイティングだと思います.

以上,2つの番組については,Voicy のほかインスタライヴでもお楽しみいただけます.ぜひ当日までに @khelf_keio をフォローしておいていただければ.

2024-09-04 Wed

■ #5609. 「英語史ライヴ2024」でお披露目2本 --- 『英語史新聞』第10号と「古英語LINEスタンプ」 [hellive2024][heldio][helwa][hel_herald][notice][helkatsu][khelf][old_english_stickers]

連日お伝えしているように,今週末9月8日(日)の 6:00--18:00 に Voicy heldio の12時間生配信企画「英語史ライヴ2024」が khelf(慶應英語史フォーラム)主催で開催されます.イベント詳細は khelf の公式ホームページより「英語史ライヴ2024」 (hellive2024) 特設ページをご覧ください.最新の番組表は昨日の記事「#5608. 「英語史ライヴ2024」の番組表(最新版)を公開」 ([2024-09-03-1]) に掲載した通りです.

当日は khelf と heldio による2件の重要な「お披露目」があります.1つめは 10:30--10:55 の枠での『英語史新聞』第10号のお披露目,2つめは 12:00--12:25 の枠での「古英語LINEスタンプ」のお披露目です.

【 『英語史新聞』第10号 (10:30--10:55) 】

khelf 発行の『英語史新聞』の第10号が,ライヴ当日のお披露目番組を通じて公開される予定です.目下,khelf の第10号編集委員会は編集・校正の大詰めを迎えています.2022年4月1日の創刊号以来,おおよそ3ヶ月ごとに発行してきましたが,今回は第10号の記念号となります.記念号ということで,これまでの4面構成から6面構成へと増量し,質の点でも過去号を上回る内容のものが仕上がりつつあります.

英語史研究者にインタビューする人気コーナー「英語史ラウンジ」では,「あの」著名な研究者が登場します.新コーナーも設立され,ますます充実した紙面となります.10:30に公開です.乞うご期待!

【 古英語LINEスタンプ (12:00--12:25) 】

本邦初(もしかして世界初?)の古英語をモチーフとしたLINEスタンプが完成しました.こちらも「英語史ライヴ2024」当日のお披露目番組を通じて公開されることになっています.

スタンプのイラスト製作者は,heldio の有料版,プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のリスナーの有志お2人,Lilimi さんと MISATO (Galois) さんです.アングロサクソンのキャラのイラストは必見です.そこに,古英語の挨拶文が加わります.日本語訳も付されていますので,大丈夫,日常遣いできます!

古英語文の監修は小河舜さん(上智大学)と khelf の藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)と堀田隆一が担当しました.

「英語史ライヴ2024」でのお披露目時には,皆でその場で当該LINEスタンプを購入し,LINE オープンチャットでスタンプを交わし合うイベントも予定されています.ぜひ正午に生配信でお聴きください!

2024-09-03 Tue

■ #5608. 「英語史ライヴ2024」の番組表(最新版)を公開 [khelf][helkatsu][notice][hellive2024][heldio][helwa]

「#5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します」 ([2024-07-25-1])で紹介した khelf(慶應英語史フォーラム)主催の Voicy heldio ライヴイベントの開催日が近づいてきました.khelf の仲間,学生たち,研究者の先生方,helwa リスナー(ヘルメイト)の皆さんが都内某会場に参集し,朝6時より夕方6時まで,30分あるいは60分刻みで多種多様な英語史番組を生配信でお届けしていく予定です.

イベントの詳細は khelf の公式ホームページより「英語史ライヴ2024」 (hellive2024) 特設ページよりご確認ください.また,イベントに関する情報は khelf の公式 X アカウント @khelf_keio,および公式 Instagram アカウント @khelf_keio からも随時発信していますので,ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします.

目下,準備の大詰めに入っています.諸事情により番組表はギリギリまで変更があり得ますが,9月3日(火)現在の最新版の番組表を公開します.当日は Voicy 生配信の仕様により,12時間通しの唯一の URL は得られず,各番組ごとに異なる URL が割り当てられることになります.生配信中の番組は,必ず Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のホーム画面上方に表示されますので,イベント当日は常にそちらに注目していただければ.

9月8日(日),ぜひ耳を空けておいてください!

2024-08-29 Thu

■ #5603. 「英語史ライヴ2024」の協賛出版社さんよりたくさん書籍をご提供いただいています [hellive2024][khelf][voicy][heldio][helkatsu][hel_education][notice]

10日後のことになりますが,9月8日(日)に12時間連続(6:00--18:00)の Voicy heldio 公開生配信イベント「英語史ライヴ2024」 (hellive2024)が khelf(慶應英語史フォーラム)主催で開催されます.都内某所の会場に60名ほどの登録参加者が参集し,1日がけの英語史イベントとなります.khelf メンバーや helwa リスナーとの雑談あり,『英語史新聞』第10号や古英語LINEスタンプのお披露目あり,研究者との対談あり,英語史クイズありと賑やかにお届けする予定です.

ライヴイベントの詳細および最新情報は,khelf による特設ホームページをご覧ください.合わせて以下の関連コンテンツもどうぞ.

・ hellog 「#5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します」 ([2024-07-25-1])

・ heldio 「#1145. 重大告知 --- khelf 主催「英語史ライヴ2024」の出演者と協賛社の発表」(2024年7月18日)

今回のライヴイベントには多くの出版社さんに協賛いただいています.出演される研究者による書籍や堀田の拙著を含む多くの出版物をご提供いただいており,それは当日の「英語史クイズ」の景品として,あるいはリスナープレゼントとして,当日の会場参加者や heldio リスナーに開放される予定です.以下に,協賛出版社さん(五十音順)とご提供の書籍を一覧します.向こう10日間でラインナップがさらに付け加えられる可能性もありますので,8月29日版の情報としてお示しします.

リスナープレゼント対象書籍とプレゼント応募のために必要となる「キーワード」等の情報は当日の生配信で開示します!

【 朝倉書店 】

・ 井上 逸兵(編) 『社会言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]1 朝倉書店,2017年.(5部)

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.(5部)

【 開拓社 】

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.(2部)

・ 秋元 実治 『Sherlock Holmes の英語』 開拓社,2017年.(2部)

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.(2部)

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.(2部)

・ 渡辺 拓人・柴﨑 礼士郎(編著) 『英語史における定型表現と定型性』 (Formulaic Expressions and Formulaicity in the History of English) Tokyo: Kaitakusha, 2023.(1部)

・ Jespersen, Otto(著),中村 捷(訳) 『エッセンシャル英文法』 開拓社,2024年.(1部)

・ 宗宮 喜代子 『歴史をたどれば英語がわかる --- ノルマン征服からの復権と新生』 開拓社,2024年.(2部)

【 研究社 】

・ 寺澤 芳雄 『聖書の英語の研究 --- 英訳聖書の古典 (AV) に親しむための手引き』 研究社,2016年.(3部)

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.(3部)

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.(3部)

・ 研究社特製ノート(非売品)(30部)

【 昭和堂 】

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.(5部)

【 大修館書店 】

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.(2部)

【 中央大学出版部 】

・ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.(3部)

【 白水社 】

・ 白水社の月刊誌『ふらんす』2024年4月号から9月号までの6号分とPR誌『白水社の本棚』(合わせて3セット)

【 早川書房 】

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.(1部)

・ ガイ・ドイッチャー(著),椋田 直子(訳),今井 むつみ(解説) 『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』 早川書房,2022年.(1部)

・ 越前 敏弥 『名作ミステリで学ぶ英文読解』 早川書房,2023年.(1部)

【 ひつじ書房 】

・ 秋元 実治 『増補 文法化とイディオム化』 ひつじ書房,2014年.(1部)

以上,協賛出版社さん,ありがとうございます! 「英語史ライヴ2024」当日もお楽しみに.

2024-08-28 Wed

■ #5602. helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」 --- 新企画がスタート! [heldio][helwa][hellive2024][helwa_contents_for_hellive2024][helkatsu][hel_education][helmate][notice][khelf]

↑↑↑ 本企画の特設ページ「helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」へようこそ」へ今すぐアクセス ↑↑↑

来たる2024年9月8日(日),Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて12時間連続の公開生収録のイベント「英語史ライヴ2024」(hellive2024) が開催されます.khelf(慶應英語史フォーラム)主催の,英語史に特化した企画です.英語史系イベントとしては前代未聞の試みとなります.詳しくは「英語史ライヴ2024」特設ページをご覧ください.

さて,「英語史ライヴ2024」には事前登録した数十名の方々が会場に参集します.参加者には khelf メンバー,大学(院)生,研究者などが含まれますが,とりわけ熱量をもって日本各地から参集してくる方々がいます.それは heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)(月額800円の有料配信)に加わっているプレミアムリスナーたち,またの名を「helメイト」の面々です.

とりわけhelメイトの皆さんに「英語史ライヴ2024」を何倍も楽しんでいただくために,事前に「helwa コンテンツ」企画を催すことに致しました.この企画に賛同いただいたhelメイトの方々には,事前に英語史に関する「コンテンツ」と称するエッセイ風の読み物を自由に作成していただき,ラジオネーム記名で,あるいは匿名で,ご提出いただきました.その寄せられてきたコンテンツを,「英語史ライヴ2024」の2週間ほど前の8月26日(月)より,毎日1つずつ(ただし土日は2つずつ),こちらのページで公開していくという企画です.

helwa コンテンツの内容は,必ずしも学術的ではありませんし,その必要もありません.英語史を楽しめる内容であることが最大のポイントです.勉強になるコンテンツ,くすっと笑えるコンテンツ,作成者の切り口を味わえるコンテンツ,何でもありです.

「英語史ライヴ2024」当日の11:30--11:55には「helwa コンテンツの講評」と題する生配信が予定されています.コンテンツ作成者にもトークに加わっていただき,このコンテンツが勉強になった,あのコンテンツが笑えた,などワイワイ楽しい25分にしたいと思います.そのためにも,ぜひhelメイトはもとより多くの方々に,ライヴの前までに helwa コンテンツを鑑賞しておいていただければ幸いです.

では,本企画の特設ページ「helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」へようこそ」よりコンテンツをたっぷりお楽しみください.すでに3本のコンテンツが公開されています.

新企画のお知らせについては,heldio より「#1185. helwa コンテンツ for 「英語史ライヴ2024」 --- 新企画がスタート!」もお聴きください.

2024-08-24 Sat

■ #5598. 千本ノック for 夏スク「英語史」 --- 月曜日に生放送でお届けしました [hel_education][hellog][heldio][notice][sobokunagimon][senbonknock]

「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) でお伝えした通り,今週は慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリングで「英語史」の集中講義を行なってきました.本日がその最終日となります.

初日の月曜日,履修者の皆さんに「英語に関する素朴な疑問」 (sobokunagimon) を寄せてもらい,授業後に Voicy heldio にて恒例の「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」」を生配信しました.そのアーカイヴが「#1178. 千本ノック for 夏スク「英語史」となります.60分ほどの長尺となりますが,お時間のあるときにお聴きいただければ.

13の疑問を取り上げています.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきますので,ご参照ください.

(1) 01:23 --- なぜ英語の大文字と小文字では同じ形のものと違う形のものがあるのですか?

(2) 08:43 --- なぜ女性だけ Miss と Mrs. の違いがあるのですか?

(3) 12:30 --- なぜ大文字が廃れないのですか?

(4) 19:03 --- なぜ people は複数扱いなのですか?

(5) 22:28 --- なぜオーストラリア英語で name を「ナイム」,Monday を「マンダイ」と発音するのですか?

(6) 25:48 --- [k] の発音は <c> や <k> で綴られますが,その使い分けは何ですか?

(7) 31:11 --- なぜ英語は単数と複数の違いにうるさいのですか?

(8) 35:57 --- 英語母語話者は発音記号を読めないのですか?

(9) 38:47 --- 可算名詞と不可算名詞とは何なのですか?

(10) 41:45 --- フランス語では正しい語法を決める組織としてアカデミー・フランセーズが設立されましたが,英語ではそのような組織はないのですか?

(11) 46:55 --- 3人称代名詞について,単数では he, she, it と区別があるのに,複数では they と1つになってしまうのはなぜですか?

(12) 50:50 --- なぜ英語では分かち書きをするのですか?

(13) 55:23 --- なぜ英語では津波は "tsunami" なのですか?

前回,前々回の千本ノックは,小河舜さんとタッグを組んでの回答でした.そちらも好評につき,ぜひ以下からアクセスしていただければ.

・ 「#5475. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています」 ([2024-04-23-1])

・ 「#5492. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」 --- 小河舜さんと東北本線普通列車より生放送でお届けしました」 ([2024-05-10-1])

2024-08-19 Mon

■ #5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice][khelf][inohota][hellive2024][hel_herald]

本日より,慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリング科目「英語史」が開講します.土曜日までの6日間にわたる集中講義です.

本日の初回講義では,本ブログの記事を組み合わせながら英語史の世界への導入を図ります.履修生の皆さんは,いつでもこちらの記事に戻ってきてください.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.合わせて「#5362. 2023年によく読まれた hellog 記事は?」 ([2024-01-01-1]) もご覧ください.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]),「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]),「#5554. リスナー投票による heldio 2024年第2四半期のランキング」 ([2024-07-11-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5496. 『英語史新聞』第9号が発行されました」 ([2024-05-14-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第9号です.

4.5. khelf イベント「英語史コンテンツ50+」が始まっており,まだ続いています: 今年4月10日より休日を除く毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. もう1つの khelf イベント「#5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します」 ([2024-07-25-1]) もご参照ください.

4.7. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,リアクションペーパー提出課題,試験,評価について

5.2. 指定テキストは拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年).本書のコンパニオン・サイトもあります.

5.3. 英語史の読書案内:「#5462. 英語史概説書等の書誌(2024年度版)」 ([2024-04-10-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度の「英語史」履修生の言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. 履修生よりライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

以上,スクーリングの1週間,そしてその後も,知的興奮に満ちた英語史ライフをお楽しみください! 関連して「#5463. 2024年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目」 ([2024-04-11-1]) もどうぞ.

なぜ英語史を学ぶのか.迷ったら,まず「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を.

2024-08-18 Sun

■ #5592. アングロサクソン人とケルト人の接触をめぐる解説 [bchel][celtic][contact][anglo-saxon][oe][heldio]

Baugh and Cable による英語史の古典的名著を,Voicy heldio にて1節ずつ精読していくシリーズ(有料)が,ゆっくりと継続中です.目下,第4章の "Foreign Influences on Old English" (古英語への他言語からの影響)に入っています.第54節と第55節は,英語史では一般に地味な扱いを受けてきたケルト語からの影響が話題とされています.今回はアングロサクソン人とケルト人の接触がいかなるものだったかを解説している第54節 "The Celtic Influence" について,その英文を掲げます.テキストをお持ちでない方も,関心があれば,この英文を参照しつつ,ぜひ「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (54) The Celtic Influence」をお聴きください(第1チャプターは無料で試聴できます).

54. The Celtic Influence. Nothing would seem more reasonable than to expect that the conquest of the Celtic population of Britain by the Anglo-Saxons and the subsequent mixture of the two peoples should have resulted in a corresponding mixture of their languages, that consequently we should find in the Old English vocabulary numerous instances of words that the Anglo-Saxons heard in the speech of the native population and adopted. For it is apparent that the Celts were by no means exterminated except in certain areas, and that in most of England large numbers of them were gradually assimilated into the new culture. The Anglo-Saxon Chronicle reports that at Andredesceaster or Pevensey a deadly struggle occurred between the native population and the newcomers and that not a single Briton was left alive. The evidence of the place-names in this region lends support to the statement. But this was probably an exceptional case. In the east and southeast, where the Germanic conquest was fully accomplished at a fairly early date, it is probable that there were fewer survivals of a Celtic population than elsewhere. Large numbers of the defeated fled to the west. Here it is apparent that a considerable Celtic-speaking population survived until fairly late times. Some such situation is suggested by a whole cluster of Celtic place-names in the northeastern corner of Dorsetshire. It is altogether likely that many Celts were held as slaves by the conquerors and that many of the Anglo-Saxons chose Celtic mates. In parts of the island, contact between the two peoples must have been constant and in some districts intimate for several generations.

一般には,アングロサクソン人はケルト人を根絶やしにした,完全制圧したなどと言われることが多いのですが,実際には征服の貫徹度は地域によっても異なっていたし,上下関係はあったとしても意外と長く共存していたのではないかということです.

一方,古英語とケルト語の言語的関係はどのようなものだったのでしょうか.それは次の第55節 "Celtic Place-Names and Other Loanwords" (ケルト語の地名と他の借用語)で取り上げられています.「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (55) Celtic Place-Names and Other Loanwords」よりどうぞ.

heldio のシリーズのバックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) に掲載しています.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-08-17 Sat

■ #5591. 8月24日(土)の朝カル新シリーズ講座第5回「英語,ラテン語と出会う」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][oe][latin][voicy][heldio]

1週間後の8月24日(土)17:30--19:00に朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第5回となる「英語,ラテン語と出会う」を開講します.

前回,7月27日の第4回では「現代の英語に残る古英語の痕跡」と題して,古英語の語彙,語形成,ケルト語からの僅少な影響に注目しました.そこでは古英語が純度の高いゲルマン系の語彙を保っており,造語能力も豊かであったことを解説しました.

しかし,古英語にも諸言語からの借用語は確かにありました.少数のケルト借用語の存在についてはすでに触れましたが,その他にもラテン語語や古ノルド語からの借用語が各々数百語(以上)の規模で古英語に入ってきていたのです.数百語ほどの数では語彙全体のなかではさほど目立たないのも確かですが,その後の豊富な語彙借用の歴史を念頭におけば,古英語期が英語史上重要な位置づけにあることが理解できるでしょう.

今回の講座では,古英語期(あるいはそれ以前の時代)におけるラテン語の語彙的影響に注目します.また,ラテン語の影響が語彙的・言語的なレベルにとどまらず文化的な次元にまで及んだことにも触れます.

本シリーズ講座は各回の独立性が高いので,第5回からの途中参加などでもまったく問題なく受講できます.新宿教室での対面参加のほかオンライン参加も可能ですし,その後1週間の「見逃し配信」もご利用できます.奮ってご参加ください.

なお,本シリーズ講座は「語源辞典でたどる英語史」と題しているとおり,とりわけ『英語語源辞典』(研究社)を頻繁に参照します.同辞典をお持ちの方は,講座に持参されると,より楽しく受講できるかと思います(もちろん手元になくとも問題ありません).

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-08-12 Mon

■ #5586. heldio が YouTube ポッドキャストとして古い配信回から順に再放送中です [voicy][heldio][youtube][heltube][helkatsu]

日頃より,本ブログの姉妹版・音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」をお聴きいただいています.この度,heldio の過去配信回を,私の YouTube チャンネル「heltube --- 英語史チャンネル」にてポッドキャストとして,再放送風に古いものから配信する取り組みを始めました.様子見として始めてみて3週間余が経ちますが,日々の準備のルーチンも徐々に固まってきており,少しずつ反響もいただくようになってきましたので,こちらの hellog でも公式にお知らせする次第です.

Voicy heldio では「英語史をお茶の間に」をモットーに,本ブログとともに英語史を広めるための音声コンテンツを日々配信してきています.本日までに3年2ヶ月ほど,通常配信としては1170回をお届けしてきました.リスナーの皆さんの支持のもと,少しずつ着実に聴いてくださる方々が増えてきています.ありがとうございます.

昨今ウェブ上のメディアは林立しており,ユーザーの皆さんの好むメディアもまちまちです.例えば,英語史コンテンツの発信をテキストで読むのが好きな方には,本ブログ hellog は近づきやすいと思いますが,Voicy heldio はお聴きでないかもしれません.逆に,音声配信を好む方は heldio では英語史の音声配信を受け取っていても,本ブログは普段は読んでいないかもしれません.さらに,動画がお好みという方は,潜在的に英語史に関心があったとしても,媒体違いの hellog や heldio には日常的にアクセスしないかもしれません.唯一絶対のメディアがない以上,伝えたいことのある発信者の目線としては,マルチ配信という形が有力なオプションとなります.

そしてこの度,先に述べたように heldio を YouTube 化してお届けすることにしました.YouTube 化といっても,正確には YouTube ポッドキャスト化というべきものにすぎず,YouTube 上にイラスト風の静止画像が映っている状態で,音声が流れるという形態です.heldio 最新回を YouTube でマルチ配信してもよいのですが,試行中ということもあり,ひとまず古い回から順に1日1回 YouTube ポッドキャスト化することにトライしています.YouTube で heldio 第1回からの「再放送」を聴取できるということになりますが,実際には heldio ですべての通常配信の過去回を選択して聴くことができますので,皆さんの聴取習慣に合わせて,ご都合のよい方をご利用いただければと思います.

YouTube で(も)聴取してくださるという方は,ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします.また,おもしろいと思った配信回については,ぜひシェアもお願いします.

本日までに第23回までを公開していますが,目下もっとも人気のある配信回は,上に掲げた「heldio #17. 形容詞と副詞の no は別語源!」です(オリジナルの heldio 配信回はこちらです).このお盆休みに YouTube 経由でも heldio 配信回を聴取いただければ.

2024-08-11 Sun

■ #5585. 『子供の科学』9月号で小5生からの「なぜ,日本語と英語では語順が違うのですか?」に回答しました [notice][sobokunagimon][helkatsu][word_order][syntax][link][youtube][inohota][mond][voicy][heldio]

先日『子供の科学』9月号が発売されました.小学校3年生から中学生を読者層とする科学雑誌です.こちらの44頁にて,小学校5年生より寄せられてきた標題の素朴な疑問に回答しています.一言回答としては「古今東西,言語にはさまざまな語順があります」となります.

この質問については様々な媒体で取り上げてきましたが,今回は雑誌上で小学生に対して回答・解説するという初めての機会だったので,その点で頭を悩ませました.限られた紙幅で,何をどこまで伝えられるのか.易しく,かつ本質を突くような回答を探ってみましたが,はたして成功しているでしょうか.どのように読んでもらえているのか,気になるところです.

上記回答では英語が古くは現代の語順とは異なる語順をもっていた点にもちらと触れましたが,深掘りはできませんでした.この点に関心のある方は,ぜひ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた.祝!!30回!」をご覧ください.

その他,本ブログでも語順 (word_order) 関連の話題はたびたび取り上げてきています.

[ 英語史における語順の変化・変異とその原因 ]

・ 「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1])

・ 「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1])

・ 「#4597. 古英語の6つの異なる語順:SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS」 ([2021-11-27-1])

・ 「#4385. 英語が昔から SV の語順だったと思っていませんか?」 ([2021-04-29-1])

・ 「#2975. 屈折の衰退と語順の固定化の協力関係」 ([2017-06-19-1])

・ 「#4793. 多くの方に視聴していただいています!井上・堀田の YouTube 第30弾「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた」」 ([2022-06-11-1])

[ 基本語順の類型論 ]

・ 「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1])

・ 「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1])

・ 「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1])

・ 「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1])

・ 「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1])

・ 「#4316. 日本語型 SOV 言語は形態的格標示をもち,英語型 SVO 言語はもたない」 ([2021-02-19-1])

・ 「#3734. 島嶼ケルト語の VSO 語順の起源」 ([2019-07-18-1])

さらに,過去に書いてきた連載記事等も多々ありますので,リンクを張っておきます.

・ 英語史連載企画(研究社)「現代英語を英語史の視点から考える」の第11回と第12回

- 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)

- 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)

・ 知識共有サービス「Mond」での回答:「日本語ならSOV型,英語ならSVO型,アラビア語ならVSO型,など言語によって語順が異なりますが,これはどのような原因から生じる違いなのでしょうか?」

・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])

・ 「#4583. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第9回「なぜ英語の語順は SVO なの?」」 ([2021-11-13-1])

・ 「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1])

語順問題について改めて考えてみていただければ.

(以下,後記:2024/08/22(Thu))

・ 堀田 隆一 「なぜ,日本語と英語では語順が違うのですか? --- 古今東西,言語にはさまざまな語順があります」『子供の科学』2024年9月号,誠文堂新光社,2024年8月10日.44頁.

2024-08-10 Sat

■ #5584. なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史 [sobokunagimon][voicy][heldio][notice][hel_education][hel_for_junior_high_school_students][subject][japanese][helkatsu]

標題は,あらゆる世代の英語学習者からよく尋ねられる素朴な疑問です.この疑問について,中学生を念頭において回答する heldio を2回に分けて収録しました.ぜひお聴きください.

・ 「#1166. なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史」

・ 「#1167. 続・なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史」

最初の配信回では,日本語では主語が省略できるのに英語では省略できないのはなぜか,という問題意識を念頭に,今回の質問に真正面から答えました.

一方,続編では見方を変えて,英語でも実は主語の省略はないわけではない,むしろ部分的には省略されている,と主張しました.ここから,英語と日本語は意外と似ている側面もあるのだな,と気づいてもらえれば幸いです.

今後,今回のような「中学生のための英語史」 (hel_for_junior_high_school_students) シリーズに力を入れていきたいと思っています.関連して,過去の hellog 記事「#5352. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生からの反響」 ([2023-12-22-1]) もご参照ください.

2024-08-04 Sun

■ #5578. 「推し前置詞」で盛り上がった helwa 配信回のスレッドを公開 [voicy][heldio][helwa][helkatsu][preposition][notice]

5月から6月にかけて,あなたの推しの前置詞は何ですか,という問いを方々に尋ねていました.とりとめのない話題ですが,Voicy heldio/helwa,本ブログ,大学の授業などで意外と盛り上がりました.関連するコンテンツへのリンクを時系列順に並べます.

・ helwa 「【英語史の輪 #135】あなたの「推しの前置詞」は何ですか?(無茶振り大会)」(2024年5月21日)

・ helwa 「【英語史の輪 #136】「推し前置詞」回の振り返り」(2024年5月22日)

・ heldio 「#1096. あなたの推し前置詞を教えてください with 小河舜さん&まさにゃん」(2024年5月31日)

・ heldio 「#1097. あなたの推し前置詞を教えてください with khelf 青木輝さん&藤原郁弥さん」(2024年6月1日)

・ hellog 「#5516. あなたの「推し前置詞」は何ですか?」 ([2024-06-03-1])

・ hellog 「#5517. 大学生に尋ねました --- あなたの「推し前置詞」は何ですか?」 ([2024-06-04-1])

・ hellog 「#5574. heldio/helwa でコメントが盛り上がった配信回,ベスト30」 ([2024-07-31-1])

特に最初に挙げた helwa 配信回「【英語史の輪 #135】あなたの「推しの前置詞」は何ですか?(無茶振り大会)」はおおいに盛り上がりました.コメント欄にスレッドが林立し,ほぼ前置詞のみの話題でお祭り騒ぎとなりました.一般には公開されていないスレッドですが,これを垣間見ると helwa の雰囲気やメンバー(「ヘルメイト」 "helmates" と呼んでいます)の気質(?)が分かるのではないかと思い,許可を得て,匿名化するなど多少の編集を加えた上でこちらに掲載することにしました(注:コメンテーターCは堀田です).新しいスレッドが上に掲載される仕様なので,下から読んでいくとよいと思います.

- A: despite🦕は気になる前置詞です🧐にもかかわらず、という語は日本語でも、「にも拘らず」という表記や「にも関わらず」という誤変換や「にもかかわらず」でひらかれていたり、さまざまあるので、文章内に見つけると、「あ、」と心の中で小さく反応してしまいます🧐

- E: あえてduringを挙げてみたいと思います。動詞由来のくせに早い段階で習う基礎語彙のポジションにおさまっていて、whileとの使い分けが文法問題の頻出事項にまでなっている、学習課程の中での存在感に他の動詞由来の前置詞よりふてぶてしさを感じます。

- B: 🙋?♂?私の高校時代、viaという前置詞やworth,given,providedの前置詞としての使用は習った記憶がありません。(英語は当時はかなり自信があったので間違いないと思います。)これは単に学習指導要領の変化の問題でしょうか?それとも昔はあまり使われ ていなかったこともあるのでしょうか?恥を忍んでお尋ねします。

- B: 手元の関正生「真・英文法大全」を開くと、前置詞の項には載っていない!ということは高校では習わない?

- F: 手元のものをいくつか見渡した上で高校生視点でいうと...1) via は普通出会わない上級語(大学入試には出ることあり)。 「海外への手紙の書き方」みたいなところで"VIA AIR MAIL"が表示されていることがあるかも。2) worth は worth -ing の「動名詞 」表現で出会うことが多く、注目される文法は -ing の態のほうでworth のはスルーされる。3) given, provided は上級レベルのテキストで「独立分詞構文」として。前置詞と言及されることはないかも。

- B: ありがとうございます🙇?♂?ちょ〜かつぜーんぶスッキリしました!つまずいた理由が分かるとやる気が出ます🚙💨お手数をおかけしました。

- G: イチオシ!というのは無いのですが、besideが気になりますね。上下方向ですと、up, above, over/down, below, underなど類義語がたくさんありますが、横の空間を表す前置詞はあまりないですよね?私たちは横方向に比べて縦方向を重視しているのでしょうか。

- H: à la仏語からの借用はよいが定冠詞まで取り込むのかよ、男性名詞にもつけるつもり!?

- H: à la king を見て卒倒cyning は男性名詞のはずなのに la をつけるとは🤔でも、これ料理用語ネタにも繋がる二度美味しい語かも🦆(source à la king)

- H: 前置詞+定冠詞が気になっていたら、またしても hellog に吸い込まれてしまいました。お釈迦様の掌から抜け出せない のはいつものことですが……。前置詞は名前プロジェクトネタにもなり得るということですかね。#5308. 地名では前置詞付き与格形が 残ることがあるhttps://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/2023-11-08-1.html

- H: 仕事でよく使う前置詞としては regarding がありますが、面白みはあまりないかもしれませんね。一周回って of とかを推したくなります。古くからあって形も単純だが意味はいろいろ拡がっていて、属格の of 迂言形からは奪格の名残りも感じられる のではないかなどと妄想が膨らみますので。

- B: Hさんaboveとbelow の後置詞の使い方が分かりません。前置詞しか知りません。例文あったら教えてください。

- H: #136 を聴いて、非常に恥ずかしい間違いに気づきました😅😅😅料理の話題なら"sauce" à la kingですね。情報ソースを 提示するかどうか考えていたら混線した模様(言い訳満載)。

- H: B さんAs I said in the paragraph above,(先のパラグラフで述べたように)とかPlease see the table below.(下 表を見てください)とか、そんな感じでよく使っています。

- I: Hさん、私も後置派です(コソッ)

- B: 仏語のlaを英語はとりこんでいるんですか?知りませんでした。

- D: 言われてみればabove, belowは前置詞っぽくない場所にいるのを見かけますね。ジーニアスを見たらparagraph aboveのような使い方はは副詞または形容詞の後置修飾と説明されていました。paragraph aboveとabove the paragraphでは指すものが違うので、後者をaboveを後置して書き換えることはできない、という理解で合ってるのでしょうか😕

- H: D さんすみません、言われてみるとそうですね。前置詞の話と形容詞の前置 / 後置修飾の話とを混ぜて話してしま ったようです。私が違和感を覚えるのは前置詞としての above ではなく、形容詞としての above が前置修飾しているときだと思い至りました。above the paragraph ←これはよい(前置詞)the above paragraph ←違和感the paragraph above ←これもよい(ただし前置詞と対比される後置詞ではない)違和感の勇み足か😅

- H: B さん話を混ぜてしまったせいで後置詞があるかのように誤解を招いてしまい、すみませんでした。失礼いたしました🙇la の取り込みについては私も驚きでした。à la carte, à la mode のような塊で取り込まれることはあっても、à la が前置詞として切り出されて取り込まれているとは思っていませんでしたので。これも異分析の一種でしょうか🤔

- D: 確かにthe above paragraphはなんか気持ち悪いです。ジーニアスにはthe above(-mentioned) exampleという例がありまし て・・・the above exampleはヤだけどthe above-mentioned exampleならOKという気持ちになりました🤗

- H: 「ソース」ネタのリベンジと放出しそびれていた駄洒落供養とを一般配信回のコメントとして実施いたしました🙇(いろいろ余計なことを考えるからしくじるのだと自省を込めながら)#1096. あなたの推し前置詞を教えてください with 小河舜さん&まさにゃんhttps://voicy.jp/channel/1950/1293034

- C: 「駄洒落供養」はいいですね😂 今年の新語大賞決定!

- J: 文法的な観点ではないですが、響きが好きな前置詞は "beneath" です。俳句の翻訳でみかけますが、underneath とも合わせて、below, underではなく neathが使われていると、古風な詩的な香りが漂うところが魅力的。Netherlands の nether とも関連があるという地名語源話に関わる語彙。

- C: 現代での使用頻度を考えると re も「推し」候補ですね。cf. 「#647. メールの件名でみる RE: って何ですか?」 https://voicy.jp/channel/1950/486335

- K: 四則演算の記号は考えたことがなかったですが、確かに前置詞的ですね。そうであれば@も派生的な前置詞の一種と考えられるでしょうか。at signと名前は前置詞ばりで、at自体は前置詞ですが、あまりに記号すぎて認めていいか躊躇してしまいます。しかし 名誉前置詞会員に入れてもらえると、atの延長と考えても時間、場所、メールやSNSに時速や値段など、やたら広がったように感じま す。

- K: Atと違って文中で使う例が思いつかないので、やはり違う気がしてきました。

- K: こんなことを考えさせたatが好きです🤣

- I: via 旅好きなので✈?as 英文を書く時の助っ人

- L: Iさんviaいいですね。仕事で「クーリエで書類を送ります」のメールで「クーリエで」をvia courierと書いてくる人が いたので、それを見るとなぜか旅行気分になってました😃

- I: Lさん、via courierはお洒落ですね!courierはフランス語風味と思ったら、やはりそうでした。

- B: テキトーに発信したのがバズったのを受けて、念入りに作って発信したがサッパリ、というのを以前heldioで聴きましたが 私もしかり…この長い人生で、褒められようと頑張ったことが認められず、オフ会の生配信で面白半分にコメントしたことが👨?🏫から「すごいスキル」と褒めれ、驚くやら嬉しいやら。結局、自分が面白い、楽しい、と感じたことをやるのが一番、ということになりそうです。

- B: helwaもスタートしてそろそろ一年。今回の配信は「helwaのペース」を掴まれたような…。失敗を恐れず、愚痴も解き放ち、野心的にゲリラ的に展開し、そしてあくまで自然体。当初想像していた姿と重なるような…。少々早いですが一周年、お祝い申し上げ ます🎉🎂??

- I: そういえばもう1年ですね、早い〜。プレミアムの呼び方をどうしようか、Bさんとグレースさんはじめ皆さんで盛り上がっていましたよね😆

- B: Iさん懐かし〜😊Gさんと英語史サロンを推してたら👨?🏫が「略したらヘルサロになるやろうが?」と切れて?まし たね。最初は違和感しかなかった🤣「へるわ~~~」もなんやかんやで定着しつつと…コアリスナーにとってもこの1年は心に残る年にな りましたね?😊

- G: helwaももう1周年ですか、早いですね!名付けで盛り上がっていたこと、懐かしいです。メンバーが増えることはもちろんですが、当初からの皆さんがほぼ変わらずいらっしゃることは嬉しいですね?

- I: 「リスナーがへるわ〜」のコメントも記憶に新しく😅

- B: 「増えるわ〜〜」の反撃も記憶に新しい〜

- I: 堀田先生の勝ち〜

- B: 堀田先生の価値~~~

- G: ↑そこは、増すわ〜でお願いしますね🙏

- B: たしかに( * ?˘ ?* )型を忘れてた〜😭やり直し→価値増すわ〜 ↑校閲怖いわ〜😱

- D: 堀田先生の推し前置詞はthroughではないのですね😧子どもの頃に覚えた前置詞でダントツで変わり種だと思ったのはabove でした。宙に浮いてる状態なんて、宇宙に行った時くらいしか使わないのでは?と思っていました。私の推しはsaveですかね〜。なんかかっこいいし、意味さえ知っていれば使い方も難しくない気がします。

- D: given「〜を考慮に入れると」も好きかも。providedも兄弟みたいなものかと思っていたら、こちらは+that節で「〜という 条件で」という接続詞としての使い方しか無いのですね。なんとなく両者は同じようなものかと思っていましたが、今回のお題をきっかけに調べて品詞も意味も異なるのだと知りました。givenはthat節を続けて接続詞的にも使えるとなっていましたが。(ジーニアス で調べました)

- D: givenを推す理由は、とっても身近な動詞giveが前置詞になっているところに萌えるからでしょうか。givenとgiftedにはそ れぞれ全く違う意味が与えれていますね。

- B: Dさんスゴイ👏英検3級くらい持ってそー!ただの暇な人と思ってて失礼しました🙇?♂?

- B: あ、それとthroughはうまい👏Fさんしかり、みんな出さないだけで笑いのセンスありますね(^_^;)私の場合もはや絞らないと出てきません。でも生配信で即興でコメントできるスキルは有しているとの評判っす?🤣?

- H: D さんabove / below は個人的には後置に拘りがあります。最近では前置するひとも多いのですが、どうも落ち着かない感じがして、後置に直したくなってしまいます。他人の文に手を入れるのは我慢していますが、自分で書くときは必ず後置です。時代に抗っても虚しいのかもしれませんが。後置派いませんか〜📢

- B: Hさんコーチはいませんよ~~~📢

- B: 「堀田先生の推しはthroughではないのですね。」というD嬢のつぶやきの意味について考えてみました。これまでの先生の発言から515通りのthroughは先生👨?🏫の十八番、つまり「推し」と信じてた🙏それなのに…どうして?今回の誤配信はスルーではなかったの?からの〜「ここは当然スルーだろうが💣」と怒り大爆発💣。いやいや、ちょっと待て一度深呼吸して… 「先生の推しはthroughではないのですね」と静かにつぶやいた、とみましたがいかが?👨?🏫のコメントバックをスルーできずにコメントしました。

- D: 先生のブログに「今日のthrough」なるものまであるのに・・・。through「私に近づいてきたのはスペリング目当てだった のね😢」

- B: うまい!helwaは異能の宝石箱や~~~🙌

- B: 👨?🏫Dさんのスレッド、とりわけ「スペリング目当て」「😢」のくだりを是非コメントバックの回でご紹介ください🙇?♂?面白いスレッドありますよ📢でも構いませんので…😊無茶振りました🙇?♂?

- B: あっ、helwaでした🙇?♂?そちらで。

- F: worth。理由: 前置詞からはみ出る存在感

- F: とポジティブに書きましたが、「前置詞、または形容詞と言われています」などとつい言ってしまい、言わなきゃよかったと 後悔するやつです

- B: そのココロを是非おきかせください🙇?♂?多くのリスナーのために是非!えっ?👂いや、私は分かってるんですよ、あくまでみなさんのためにですよ…何言ってるんですか?( 'ω')エッ…みなさんお分かりですって?こりゃまた失礼いたしました🙇?♂?

- F: The beaches of Florida are well worth a visit.(ウィズダム英和辞典より)「いいいですかー、worth は 後ろに名詞がくる前置詞なので worth a visit のカタマリで『一度行ってみる価値がある』となります」だいたいこの辺で、しまったと後悔します 。「同時にこのカタマリは 主語 The beaches of Florida を説明する補語、つまり形容詞とも言えます」ここで虚無感に襲われます 。悪いことしてないのに辻褄合わせ答弁してるみたい😭

- D: 私もworth書こうと思ったら、Fさんに取られちゃいました〜。でもいまいち使いこなせないヤツなので推しではないかも。

- F: このスレッドは今から「推せない前置詞」となります

- B: 勉強になりました🙇?♂?worthに前置詞の機能があることは知りませんでした。私の辞書には載ってませんでした😭

- F: 【推せない前置詞】onto理由:どうしても一緒になりたかったのだろうけどお似合い感がない。intoはお似合い。uponは微妙 。悪口ですいません。でも無限にやれそう。

- B: Fさんの切り口発見力は尋常ではない!それは、英語語源辞典の「駆逐」から始まっていたのだ(?ー?ωー?)キリッ

- C: Fさん、D さん、皆さん、worth の品詞をめぐる問題については hellog よりこちらを参照ください🔗 http://user.keio.ac.jp/~rhotta/cgi-bin/clsearch.cgi?key=4837,4838

- I: onto、面白すぎます笑推せない前置詞シリーズもいいですね。notwithstandingは推せません。最初見たとき何事かと思いました。

- B: Iさんnotwithstanding な、な、なんですか?これ?一つ一つは簡単な語…「にも関わらず」リアルタイムで驚いています😱現場からは以上です!

- I: Bさん、もしかしてと思ったらやはりhellogにありました〜。#5064 Notwithstandinghttps://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/2023-03-09-1.html大人になってから知った語ですが、意外に見かけるんですよね。

- B: Iさんhellog読みました。これで忘れません( ˙?˙ )?こうやってみんなで教えあって学ぶのってステキ😍?私は教えて もらうばかりてすが…その分笑わせられるよう頑張ります(? ??_??)?

- I: 私も成り立ちが分かり勉強になりました。推せない前置詞からも昇格🚀

- F: を。理由: 助詞あってこその文字だから

- C: さすが、Fさん、切れ味が鋭いですっ(≧∇≦)b

- B: 最初、( ˙?˙ )チョトナニイッテルカワカンナイ でしたが、時間差でスゲ〜👏コウサンデス( ? )_🏳

- I: Fさん名言集作りたいです

- F: こんなに暖かく受け入れていただくのはここだけです😢

- B: ここはちょっと異能な人間の吹き溜まり、もとい駆け込み寺?お互いを褒め合い、傷を舐め合いましょう??

2024-08-03 Sat

■ #5577. まさかの「hellogる」! [conversion][japanese][voicy][heldio][kikuchi_shota][hybrid][furansu_rensai]

白水社の月刊誌『ふらんす』で連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.最新号では「中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」と題して記事を書きましたが,その最後で混成語 (hybrid) を取り上げました.oddity, murderous などのように英語本来語の基体にフランス借用語の接尾辞がついているような「ちゃんぽん語」のことです.日本語では洋・漢・和の「デパ地下めぐり」などがあります.

おもしろい話題なので Voicy heldio でも取り上げ,リスナーの皆さんに,主に日本語からの例を挙げてくれるように呼びかけました.たちどころに多くの例が集まりました.木・金曜日の配信回をお聴きください.

・ 「#1159. ハイブリッド語のおもしろい例をください --- 『ふらんす』8月号で英仏ハイブリッド語に触れています」

・ 「#1160. 早速リスナーさんから寄せられたハイブリッド語をご紹介」

この遊び企画にすかさず反応されたのが,菊地翔太さん(専修大学)です.ご自身の note にて「ハイブリッド語の例(語形成・語源の観点から)」と題する記事を公開されました.たくさんのハイブリッド語が挙げられており,形態論的に分析されています.この話題について理解を深めるのに必読です.

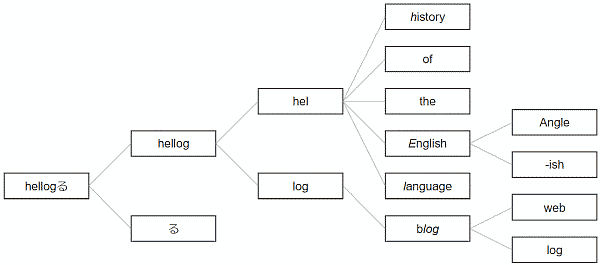

記事を拝読して驚いたのは,菊地ゼミの一部で,本ブログの名前にちなむ「hellogる」なる動詞が造語・使用されているとのこと.意味は「hellogで調べる」ということのようですが,これにはたまげました.この語がまさにハイブリッド語としてまともに分析されており,二度びっくり.

そちらの note 記事で「hellogる」の形態ツリーを描いていただきましたが,私としても詳細に分析しなければということで,以下に堀田版を示したいと思います.

「hellogる」についで「heldioる」も出てくることを期待しています(「heldioで調べる」「heldioを聴く」「heldioを収録する」「heldioで暴れる」など多義).

2024-07-31 Wed

■ #5574. heldio/helwa でコメントが盛り上がった配信回,ベスト30 [voicy][heldio][helwa][ranking][helkatsu][notice]

7月29日現在,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて3年2ヶ月ほどをかけて通常配信,プレミアム限定配信,有料配信を合わせて1,372回ほどの配信回をお届けしてきました.とりわけこの1年半ほどは,リスナーの皆さんのご協力によりコメント欄が賑わいをみせ,英語史コミュニティとして徐々に盛り上がってきた感があります.ありがとうございます.

Voicy のアナリティクスにより,寄せられたコメントが多い配信回のベスト30を拾い出してみました.対談や企画ものの配信回で,リスナーの皆さんが呼びかけに応じて多くコメントくださる場合に,議論が盛り上がり,ますますコメント欄が賑わうといった傾向が見られるようです.

コメント欄自体が1つのコンテンツになっているのではないかと思われるほど面白い回もありますので,改めて読んだり聴いたりしていただければと思います.第1位に輝いたニックネーム考の回などは,振り返ってみると一大イベントになっています!

引き続き,皆さんのコメント欄での盛り上げに期待しています!

2024-07-27 Sat

■ #5570. 古英語の動詞 dugan と agan の活用 [oe][preterite-present_verb][inflection][beowulf][voicy][heldio][etymology][hajimeteno_koeigo]

「#5542. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 9 with 小河舜さん,まさにゃん,村岡宗一郎さん」 ([2024-06-29-1]) では,Voicy heldio の人気シリーズの最新回となる「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」を紹介しました.その配信回では,小河さんによって取り上げられた Beowulf からの1文が話題となりました.

Wyrd oft nereð/ unfǣgne eorl, þonne his ellen dēah. (ll. 572b--73)

"Fate often saves an undoomed earl, when his courage avails."

「運命はしばしば死すべき運命にない勇士を救う,彼の勇気が役立つ時に」

引用の最後の語 dēah は, "to be good, to be strong, to avail" 意味する dugan という動詞の3単現の形です.妙な形態ですが,それもそのはず,歴史的には過去現在動詞 (preterite-present_verb) と呼ばれる特殊な型の動詞でした(cf. 「#66. 過去現在動詞」 ([2009-07-03-1])).

Sweet's Anglo-Saxon Primer (37) より,この動詞の活用表を,もう1つのよく似た仲間の動詞 āgan "to own, possess" と並べて掲げましょう.

| Infin. | dugan 'avail' | āgan 'own' | ||

| Pres. | sing. | 1, 3. | dēah | āh |

| Pres. | sing. | 2. | āhst | |

| Pres. | pl. | dugon | āgon | |

| Pres. | subj. | dyge, duge | āge | |

| Pret. | dohte | āhte | ||

| Past | part. | āgen (only as adj.) |

いずれの動詞も,その後は複雑な歴史をたどりました.dugan については,doughty (勇敢な,有能な),dow ([北部・スコットランド方言]成功する,うまくやる)が関連語として現代に伝わっています.

・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2024-07-26 Fri

■ #5569. この夏,khelf の「hel活」が盛り上がっています! [khelf][helkatsu][notice][hellive2024][heldio]

(このアイコンとバナーは khelf メンバーが作成)

昨日の記事「#5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します」 ([2024-07-25-1]) で紹介した Voicy heldio の公開生収録イベントは,khelf(慶應英語史フォーラム)が主催するイベントとなります.複数の出版社さんより協賛いただいています.

このイベントに向けて khelf の「hel活」 (helkatsu) が盛り上がってきています.以下,主立った活動を紹介します.

(1) khelf の公式サイトに新しいページやコンテンツが加わっています.

・ 「英語史ライヴ2024」特設ページがオープンしています.イベントに関する最新の情報は,こちらから得られます.

・ 「英語史コンテンツ50+」は終盤の終盤ですが,まだ継続しています.

(2) Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」への khelf メンバーの出演

・ 「#1119. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します by khelf」(2024年6月22日)

・ 「#1130. 教えて khelf 会長! --- 新シリーズののろし」(2024年7月3日)

・ 「#1137. 教えて khelf 会長! --- Yes, this is! 問題を語る」(2024年7月10日)

・ 「#1143. 教えて khelf 会長! --- 言語学的センスを磨く方法は?」(2024年7月16日)

・ 「#1145. 重大告知 --- khelf 主催「英語史ライヴ2024」の出演者と協賛社の発表」(2024年7月18日)

・ 「#1146. khelf 広報班の活動紹介 --- なかの人たちの声」(2024年7月19日)

・ 「#1147. 日常の英語史・英語学 --- khelf 疋田くんの新シリーズ」(2024年7月20日)

・ 「#1152. 【速報】「英語史ライヴ2024」スポンサー,研究社との打合報告」(2024年7月25日)

・ 「#1153. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (8) --- khelf 藤原くんと king の項を精読する」(2024年7月26日)

(3) khelf の公式 Instagram アカウント @khelf_keio からの発信活動

・ ゼミ長出演の英語史系ショート動画シリーズがスタート.第1弾と第2弾をどうぞ.

・ 「英語史ライヴ2024」に関する投稿.第1弾はこちらで,最新投稿はこちら.

・ 今後 khelf メンバーを紹介する投稿なども企画中.

(4) khelf の公式 X アカウント @khelf_keio からの発信活動

・ 1450フォロワーを擁し,日々の khelf 活動の広報塔として鋭意活動しています.最近のこちらの謎めいたポストは何を意味するのでしょうか!?

(5) khelf 発行の『英語史新聞』 (The HEL Herald)

・ 「英語史ライヴ2024」の当日,9月8日(日)に発行予定の第10号に向けて,編集作業が進行中です.

・ 号外も含めバックナンバー一覧はこちらのページからどうぞ.

このように khelf は夏休みの間も暑さに負けず旺盛なhel活を続けていきます.応援のほどよろしくお願いいたします!

2024-07-25 Thu

■ #5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します [hellive2024][khelf][voicy][heldio][helwa][helkatsu][hel_education][notice]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のイベントのご案内です.2024年9月8日(日)に12時間連続の公開生収録の「英語史ライヴ2024」 (hellive2024) を都内某所で開催します! khelf(慶應英語史フォーラム)主催の,英語史に特化した大企画です.英語史系イベントとしては前代未聞の試みとなります.

学界の一線で活躍する研究者の先生方との対談を企画しているほか,「英語史クイズ」や人気シリーズ「はじめての古英語」なども予定しています.また,多くの出版社より協賛いただくことになっております.

当日は午前6時から午後6時まで,12時間の Voicy heldio 生配信をお届けします.公開生収録には,khelf メンバー,他大学の関係者の先生方や学生たちが立ち会います.

そのほか,Voicy heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)(月額800円のサブスク)のリスナーさんにもご登録の上ご参加いただけます.詳しくは7月18日(木)の配信回「【英語史の輪 #160】「英語史ライヴ2024」への参加を正式に募集します(生配信)」をお聴きください.「英語史ライヴ2024」に参加するために helwa にお入りいただくことも歓迎いたします.

今から1ヶ月半ほど後のイベントですが,目下 khelf で鋭意準備中です.7月25日現在,「英語史ライヴ2024」に関して決まっていることを一覧します.

【メイン MCs】

・ 青木輝さん(khelf 会長,慶應義塾大学大学院生)

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学,元 khelf 会長)

・ 小河舜さん(上智大学)

・ 金田拓さん(帝京科学大学)

・ 堀田隆一(慶應義塾大学)

【対談予定の先生(五十音順)】

・ 秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)

・ 家入葉子先生(京都大学)

・ 井上逸兵先生(慶應義塾大学)

・ 今村洋美先生(中部大学)

・ 田辺春美先生(成蹊大学)

・ 福元広二先生(法政大学)

・ 保坂道雄先生(日本大学)

・ 和田忍先生(駿河台大学)

【協賛出版社(五十音順)】

・ 朝倉書店

・ 開拓社

・ 研究社

・ 昭和堂

・ 大修館書店

・ 中央大学出版部

・ 白水社

・ 早川書房

・ ひつじ書房

【配信予定の番組】

・ 先生方との対談

・ 人気シリーズ「はじめての古英語」

・ 英語史クイズ

・ 『英語史新聞』第10号お披露目

・ 『英語語源辞典』読書会

・ 古英語LINEスタンプお披露目

今後の決定事項は随時 heldio の配信回や,khelf の公式 HP より「英語史ライヴ2024」特設ページにてお知らせしていきます.また,khelf の公式 X アカウント @khelf_keio,および khelf の公式 Instagram アカウント @khelf_keio からもイベント情報を発信していきます.日々ご注目ください.

とりわけ heldio では,頻繁に「英語史ライヴ2024」関連の告知配信をお届けしていく予定です.これまでの重要な告知回を挙げておきます.

・ 「#1119. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します by khelf」(2024年6月22日)

・ 「#1145. 重大告知 --- khelf 主催「英語史ライヴ2024」の出演者と協賛社の発表」(2024年7月18日)

・ 「#1152. 【速報】「英語史ライヴ2024」スポンサー,研究社との打合報告」(2024年7月25日)

「英語史ライヴ2024」,準備段階からおおいに盛り上げていきたいと思います.応援をよろしくお願いいたします.

2024-07-19 Fri

■ #5562. YouTube 「いのほたチャンネル」で250回記念としてライヴ配信を行ないました [youtube][inohota][notice][helkatsu][inoueippei][voicy][heldio]

一昨日7月17日(水)の19:00より,同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて,250回記念のライヴ配信をお届けしました.100名を超える方々にライヴでご視聴いただきました.ありがとうございます.アーカイヴ配信としても視聴できますので,ぜひ「#250. 250回記念ライヴ」からどうぞ(80分ほどの配信です).

今回のライヴ配信は,半年前の200回記念「#5388. YouTube 「いのほたチャンネル」で200回記念として初めてのライヴ配信を行ないました」 ([2024-01-27-1]) に続く第2弾でした.今後も時折このようなライヴ配信をお届けしたいと思っています.

今回は雑談回ではありましたが,後半にかけて重要な呼びかけやお知らせがありました.

(1) この YouTube チャンネルの飲み会回「言語学バル」に,ゲスト出演していただける英語史界隈の方,ぜひお声がけください!

(2) 9月8日(日)に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」として12時間生配信の「英語史ライヴ2024」を開催します.そのフィナーレには,井上逸兵さんも登場する予定です.こちらのイベントの最新情報は「#1145. 重大告知 --- khelf 主催「英語史ライヴ2024」の出演者と協賛社の発表」よりお聴きください!

引き続き「いのほた言語学チャンネル」をよろしくお願いいたします.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow