2025-09-22 Mon

■ #5992. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][hellive2025][rhetoric][variation][kenning][bracketing_paradox][preposition][romaji]

9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝8時頃から,久しぶりに小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」を生配信しました.土曜日の朝にもかかわらず,多くのリスナーの方々にライヴでお聴きいただき,コメントも投げ込んでいただきました.また,千本ノック会場には,有志の 早朝組 helwa メンバーが数名集まっており,質問の読み上げなどをお手伝いいただきました.全体として朝早い時間とは思えない集中力と盛り上がりで,参加者一同,心地よい緊張感のなかで,本編の50分ほどを駆け抜けることができました.

今朝,Voicy heldio で,その様子を「#1576. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より」としてアーカイヴ配信しましたので,ぜひお時間のあるときにお聴きください.事前にリスナーの方々よりお寄せいただいた素朴な疑問を5問ほど取り上げたにすぎませんが,配信内で小河さんも私もコメントしている通り,いずれも良質で示唆的な質問で,考えさせられました.回答者も早朝で頭が働いていたので,キレの良い配信回になっていると思います.以下,本編(第2チャプター)で取り上げた質問と対応する分秒を一覧します.

(1) 03:07 --- なぜ英語では,ある指示対象が繰り返し現われるとき,それを異なる名詞句で表現するのか?

(2) 14:25 --- なぜ heavy smoker は「体重の重い喫煙者」と解釈されることが少ないのか?

(3) 21:30 --- なぜ in the morning, in the afternoon, in the eveneing なのに夜だけ at night なのですか?

(4) 31:00 --- なぜ英文のメールの挨拶では I hope this email finds you well. などというのですか?

(5) 38:13 --- 「新聞」のローマ字表記について shinbun なのか shimbun なのか? ひどく混乱していませんか?

今後もいろいろな形で「千本ノック」をやっていきたいと思います.皆さんもぜひ投げ込み用の素朴な疑問を用意しておいていただければ!

2025-09-19 Fri

■ #5989. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (3) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe][hellive2025][loan_word]

先日 Voicy heldio でお届けした「#1548. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-2) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝アーカイヴより配信しました.「#1573. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-3) with Taku さん --- 「英語史ライヴ2025」より」です.これは去る9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝の7時過ぎから生配信でお届けしたものです.

今回の超精読会も前回と同様に,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)に司会を務めていただきました.現場には,私のほか数名のヘルメイトもギャラリーとして参加しており,早朝からの熱い精読会となっています.40分ほどの時間をかけて,18文ほどを読み進めました.2人の精読にかける熱い想いを汲み取りつつ,ぜひお付き合いいただければ.

以下に,精読対象の英文を掲載します(Baugh and Cable, pp. 81--82) .

It is obvious that the most typical as well as the most numerous class of words introduced by the new religion would have to do with that religion and the details of its external organization. Words are generally taken over by one language from another in answer to a definite need. They are adopted because they express ideas that are new or because they are so intimately associated with an object or a concept that acceptance of the thing involves acceptance also of the word. A few words relating to Christianity such as church and bishop were, as we have seen, borrowed earlier. The Anglo-Saxons had doubtless plundered churches and come in contact with bishops before they came to England. But the great majority of words in Old English having to do with the church and its services, its physical fabric and its ministers, when not of native origin were borrowed at this time. Because most of these words have survived in only slightly altered form in Modern English, the examples may be given in their modern form. The list includes abbot, alms, altar, angel, anthem, Arian, ark, candle, canon, chalice, cleric, cowl, deacon, disciple, epistle, hymn, litany, manna, martyr, mass, minster, noon, nun, offer, organ, pall, palm, pope, priest, provost, psalm, psalter, relic, rule, shrift, shrive, shrive, stole, subdeacon, synod, temple, and tunic. Some of these were reintroduced later.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-09-15 Mon

■ #5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位! [inohotanaze][hellive2025][heldio][helkatsu][inohota][inoueippei][youtube][notice]

一昨日,「英語史ライヴ2025」を開催しました.「#5983. 本日の「英語史ライヴ2025」の締めは,16:00からの「いのほた本の予約爆撃アワー」」 ([2025-09-13-1]) で予告した通り,当日の16:00より,Voicy heldio と YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 の両プラットフォームにて,井上逸兵さんとともに「いのほた本の予約爆撃アワー」を生配信しました.

10月15日にナツメ社より出版予定の「いのほたなぜ」こと,井上・堀田の初めての共著となる『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』を,皆さんの力をお借りして,広めていただきたいという趣旨で企画したお祭りイベントです.会場参加された方々,およびライヴ視聴者の皆さんとともに,Amazon の本書のページより,一斉に(といっても文字通りにではありませんが)予約注文していただきました.当日は,ライヴのコメント欄などを通じても,熱い応援をいただき,たいへん心強く感じました.ありがとうございます.

当日のライヴの様子は,その後両プラットフォームでアーカイヴとしても出そろいましたので,ぜひ視聴・聴取していただければと思います.

・ Voicy heldio: 「#1569. 「いのほたなぜ」予約爆撃アワー --- 「英語史ライヴ2025」より」

・ YouTube: 「いのほた本ライブ」

さて,予約爆撃アワー企画の効き目はどうだったのでしょうか? 当日の夜に本書の順位を確認したところ,なんと Amazon 新着ランキングの英語部門で第2位にまで上がっていました! 短時間で皆さんにここまで押し上げていただきました.ありがとうございます.トップの座には手強いライバルが座っていますが,これからますます本書を広めて行きたいと思っています.引き続きご支援をお願いします!

2025-09-14 Sun

■ #5984. 昨日の「英語史ライヴ2025」おおいに盛り上がりました! [khelf][helwa][heldio][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube][helvillian][kenkyusha]

昨日9月13日(土),予定通り Voicy heldio にて「英語史ライヴ2025」が開催されました.khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の主催する音声配信イベントで,早朝から夕方まで断続的にではあれ,多くの英語史に関する音声セッションが配信されました.収録会場にはメンバー30名ほどが集まり,和やかな雰囲気のなかで収録したり,懇親したりしました.

まず,早朝6時からは,平常通りの heldio 配信.その後,helwa 配信も行ないました.7時からは Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)との超精読セッション.続いて8時からは小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」.土曜日の朝早くからの生配信でしたが,収録現場には複数名のギャラリーに立ち会っていただき,数十名のリスナーの方々にライヴでお聴きいただきました.大盛り上がりでした.

9時からは,皆で本格的に会場設営.10時頃からいくつかの収録室に分かれ,次々と音声セッションを収録しました.生配信でお届けすることもあれば,収録し終わったものを後からアーカイヴ配信することもありましたが,夕方までに heldio と helwa を合わせて10本近くの配信回をお届けすることになりました.

そして,最後に16時からは,heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 の両方にて,井上逸兵さんとともに「いのほた本の予約爆撃アワー」を生配信.来たる10月15日(水)に発売予定の井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.を,Amazon より皆に一斉に注文していただこうというお祭りイベントです.多くの皆さんにご参加いただきまして,ありがとうございました.

一日を通じて,会場には全国津々浦々からの参加者がお持ちになったお菓子で溢れていました.また,ラジオなので一般にお見せすることはできませんでしたが,多くの参加者が,今回のイベントのために有志で制作されたTシャツを着用していました.『英語語源ハンドブック』の表紙をモチーフとした Helvillian のTシャツです.さらに,午後からは研究社による英語史関連書のフェアが開かれ,賑わいました.多くの皆さんのご協力のもと,17時前には無事にイベントが終了しました.

夜はお楽しみの懇親会.1次会,2次会とはしごして夜が更けましたが,最後まで参加者の皆さんと英語史を語り続ける,思い出に残る1日となりました.

昨日中に公開されたセッションは十数本に限られますが,後日のアーカイヴ配信のために収録したセッションも数多くあり,ある意味では「英語史ライヴ2025」は終わっていません.むしろ始まったばかりです.ぜひ今後の heldio/helwa 配信にご期待ください.

以上,「英語史ライヴ2025」の盛会の旨,簡単に報告いたしました.リスナーの皆さん,関係者の方々,本当にありがとうございました!

2025-09-11 Thu

■ #5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年) [voicy][heldio][dictionary][onomastics][review][etymology][personal_name][toponymy]

本ブログでは,英語の単語の成り立ちを探る語源学 (etymology) の話題を数多く取り上げてきた.その探究の伴侶として,寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』の右に出るものはないと,機会あるごとに推奨してきた.最近では,この辞典の関連書である拙著『英語語源ハンドブック』も上梓され,多くの方に手に取っていただいている.

さて,語源の探求という魅力的な営みをさらに奥深いものにしてくれる,もう1冊の優れた辞典を紹介したい.刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)である.

本書は,その名の通り固有名詞 (proper noun) に特化した語源辞典である.個人名,姓,地名,さらには商標といった固有名詞は,私たちが日常的に英語に接する差異の語彙資源の一部でありながら,一般的な語源辞典では立項されないことが多い.その痒い所に手が届くのが,今回紹介する『英語固有名詞語源小辞典』だ.

編著者の刈部先生は,前書きで本書の執筆動機を次のように語っている.

『英語固有名詞語源小辞典』は,編著者が固有名詞の語源を簡便に引ける1冊版の常用辞典があればよいと長年思っていたものを自分で執筆することになったものである.この思いは,寺澤芳雄先生が編まれた『英語語源辞典』(研究社,1997)の編集のお手伝いをした後,一段と強くなった.

なんと,本書のメイキングは『英語語源辞典』と深く関わっていたのである.『英語語源辞典』の編纂に携わったからこそ,固有名詞に特化した辞典の必要性を痛感し,その思いが本書の出版企画へとつながったわけだ.いわば『英語語源辞典』からの貴重なスピンオフといえる.

収録語数は約3,000語である.「小辞典」と銘打たれているものの,読者が引くであろう固有名詞の7--8割はカバーできることを目指したといい,実際に引いてみるとヒット率の高さに驚かされる.見出し語には発音記号が付されており,難読の人名や地名の発音を確認するのにも重宝する.そしてもちろん,語源解説は詳細かつ信頼できるものであり,初出年代も記されている.

先日の記事「#5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より」 ([2025-09-09-1]) で,「いのほた言語学チャンネル」の動画「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」を紹介した.そこで Guy Fawkes の Guy の語源について話した際に,姓である Fawkes のほうは触れずじまいだった.そこで早速『英語固有名詞小辞典』を引いてみると,次のようにあった.

Fawkes /fɔːks/ フォークス:1251 姓.♦中英語 Faukes < 古フランス語 Faukes (主格)(原義)「隼」 < 古高地ドイツ語 Falco 'falcon'.

なんと「鷹」を意味する語に由来するという.英語の falcon (鷹)と同語源の単語が,古高ドイツ語から古フランス語を経て英語に入り,人名として定着したものだったのだ.ちなみに,本書で Fawkes の2つ手前の項目には,アメリカの文豪 William Faulkner の姓 Fa(u)lkner が立項されている.こちらは古フランス語 fau(l)connier に由来し,意味は「鷹匠」 (falconer) である.鷹狩りが中世の貴族の重要な娯楽であったことを考えれば,鷹や鷹匠に関わる名前が姓として定着したのも頷ける.

このように,本書を繙けば,歴史や文化の断片が固有名詞の中に化石のように保存されている様を目の当たりにすることができる.また,数ページにわたる凡例は,単なる本辞典の使い方の説明にとどまらず,英語固有名詞論の概論ともなっており,ここを読むだけでも知的好奇心が大いに刺激される.

『英語語源辞典』や『英語語源ハンドブック』と並べて書棚に置き,気になる人名や地名に出会うたびに手に取ってみてはいかがだろうか.「読める辞書」として,英語史の魅力をさらに豊かにしてくれること請け合いである.

本辞典については,一昨日の heldio でも触れたばかりである.「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」を合わせてお聴きいただければ.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-09-05 Fri

■ #5975. 名著『英語語源辞典』の制作舞台裏 [kdee][notice][heldio][inohota][inoueippei][youtube][khelf][hel_herald]

『英語語源辞典』,あるいは KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) は,世界最強の英語語源辞典として私が推し続けている書籍ですが,その制作舞台裏のストーリーも同じくらい強力です.同辞典は,辞書出版社である研究社の,最後の活版印刷による辞典なのです.日本の英語系出版史上の金字塔ともいってよいでしょう.

KDEE の制作舞台裏については,これまでも様々な媒体で取り上げてきました.近日中に改めて大々的に取り上げるべく新企画が進行中なのですが,この機会にこれまでの関連コンテンツをまとめておきたいと思います.

【 研究社 note (2023年8月1日) 】

KDEE の制作舞台裏に関する一連の話題の火付け役となったのは,研究社公式の「研究社note」に公開された「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する記事でした.2023年8月1日に,研究社の編集社さんがまとめられた文章です.何はともあれ,まずそちらをお読みください.

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 (2023年9月) 】

上記 note 記事を読み,あまりにおもしろいお話しだったので,同じ2023年の夏に,研究社にお声がけし,KDEE の編集・印刷に携わった方々にインタビューさせていただきました.そのインタビューは Voicy heldio にて3部作として公開されました.ぜひアーカイヴよりお聴きください.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 (2024年7月7日) 】

同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でも KDEE 制作舞台裏に関する話題に触れました.2024年7月7日「#247. 堀田が1年間推してきた,日本語だが内容的には英語語源辞典の世界ベスト・寺澤芳雄編集主幹『英語語源辞典』(研究社)」です.

【 『英語史新聞』の号外(2024年9月8日発行) 】

khelf(慶應英語史フォーラム)が発行している『英語史新聞』の2024年9月8日の号外「英語史ラウンジ 第4回 寺澤盾先生 番外編」にて,KDEE の誕生秘話が紹介されています.khelf メンバーが,KDEE の制作にも関わられた寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)の研究室に赴き,インタビューした内容が記事となったものです.寺澤盾先生の研究室に同辞典のゆかりの品があり,写真撮影も許可していただきました.関連記事・配信回も以下よりどうぞ.

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#1216. 『英語史新聞』第10号と号外のお披露目 --- 「英語史ライヴ2024」より」

【 「hellog~英語史ブログ」 (2023年8月以降) 】

本ブログでも,上記のコンテンツへのリンクも含め, KDEE 制作舞台裏について,たびたび取り上げてきました.以下ではそのうち主立った記事のみ掲げます.ぜひ kdee のタグのついた他の記事もお読みいただければ.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])

・ 「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1])

2024年6月には新装版も刊行され,KDEE はますます勢いを得ています.ぜひ皆さんのお手元に1冊ご用意ください.KDEE 制作舞台裏に関する新企画もお楽しみに!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-31 Sun

■ #5970. ウェブ月刊誌 Helvillian の9月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][helwa_contents_for_hellive2024][hellive2024][hellive2025][petit_hellive_from_yokohama]

去る8月28日,helwa メンバー有志が note 上で毎月共同制作している hel活 (helkatsu) ウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年9月号が公開されました.これで通算第11号となり,月刊誌として着実に歩みを進めています.

今号の「表紙のことば」は,編集委員の1人でもある umisio さんによるものです.美しい五島列島の風景写真とともに,心温まるエッセイが添えられています.このような素晴らしい土地から helwa の活動にも加わっていただいていることに,改めて感謝の念が湧きます.

今号の特集は「言葉にまつわる大人の自由研究【helwaコンテンツ2024】」です.これは昨夏に helmate 有志の方々から寄せられたコンテンツ群を改めて紹介するもので,いずれも読み応えのある珠玉の論考ばかりです.1年前の夏の盛り上がりを追体験できるとともに,来たる9月13日(土)に開催を控える「英語史ライブ2025」への期待感を高める企画ともなっています.

特集はもう1つあります.8月上旬に横浜で開催した「プチ英語史ライヴ from 横浜」のルポです.私から寄稿させていただきましたが,当日の楽しい収録回の雰囲気が伝わる記事になっているかと思います.

さらに今号では,6月に出版された『英語語源ハンドブック』に関連するコンテンツも充実しています.特に注目すべきは,ykagata さんによる新シリーズ「新しい語源ハンドブックにこじつけて学ぶドイツ語」で,英語史とドイツ語の繋がりを学ぶことのできる,知的好奇心をそそる内容です.

お馴染みとなった連載執筆陣も健在です.川上さんの「やってます通信」,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」,みーさんの「教室日誌」などが並びます.常連の寄稿者である Grace さん,ari さん,camin さん,mozhi gengo さんらの記事も必読です.camin さん(片山幹生さん)による「日本語で読めるフランス語史の本」は,フランス語や英仏対照言語史に関心のある方にとって貴重な文献リストです.

巻末は,Grace さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告(2025年9月)」と,編集委員4名(umisio さん,Galois さん,Lilimi さん,Grace さん)による座談会風の「Helvillian 編集後記(2025年9月)」で締めくくられます.編集後記では,helwa 内で静かなキーワードとなっている「五島オフ会」の話題で盛り上がっており,helwa コミュニティの未来に向けた夢が語られています.

月刊 Helvillian は,helwa コミュニティによる活発な hel活の賜物です.ぜひ多くの皆さんに Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになっていただき,hel活に参加いただければ幸いです.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお読みください.

今号については,heldio でも「#1552. Helvillian 9月号が公開! --- 特集は「ことばにまつわる大人の自由研究」」としてご紹介しています.ぜひお聴きください

2025-08-30 Sat

■ #5969. 『英語語源ハンドブック』重版に伴う正誤表の公開 [notice][hee][heldio]

新刊書『英語語源ハンドブック』が,6月18日に刊行されて以来,ご好評いただいています.発売2週間で重版が決定し,すでに重版が入手できる状態になっています.

重版決定直後,初版で気付いていた誤りなどを修正する機会がありましたので,いくつかの点を修正しました.修正項目のなかには読者の方々から寄せていただいた指摘もあり,たいへんありがたく思っています.それらも重版にて反映されています.

また,初版と重版の間の異同について公表してほしいという声も読者の方々から上がっていました.そこで,8月18日付けで,研究社公式サイトの「訂正のお知らせ」ページより,ハンドブックの重版に伴う正誤表が公開されることになりました.本書をお持ちの方はチェックしていただけますと幸いです.

今回は初版から重版までの期間が(嬉しいことに)短く,修正すべき点を見つける時間も少なかったために,短いリストとなっています.また,校正上の軽微な修正点は盛り込まず,あくまで内容に関わる修正点のみの正誤表となっている旨,ご了承いただければと思います.

今回の正誤表については,先日の heldio 配信回「#1549. 『英語語源ハンドブック』正誤表の公開,そして yes の語源」でも取り上げていますので,あわせてお聴きください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-08-25 Mon

■ #5964. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (2) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

一昨日に Voicy heldio でお届けした「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」の続編を,今朝こちらのアーカイヴより配信しました.

同著の第62節の第1段落の後半部分,But で始まる部分から段落終わりまでを,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)と超精読しています.21分ほどの時間をかけて,じっくりと10行半ほど読み進めました.2人のおしゃべり,蘊蓄,精読にかける熱い想いを汲み取っていただければ幸いです.

精読対象の英文を,前回取り上げた箇所も含めて掲載します(Baugh and Cable, p. 81) .ぜひ超精読にお付き合いください.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate. But it would be a mistake to think that the enrichment of the vocabulary that now took place occurred overnight. Some words came in almost immediately, others only at the end of this period. In fact, it is fairly easy to divide the Latin borrowings of the Second Period into two groups, more or less equal in size but quite different in character. The one group represents words whose phonetic form shows that they were borrowed early and whose early adoption is attested also by the fact that they had found their way into literature by the time of Alfred. The other contains words of a more learned character first recorded in the tenth and eleventh centuries and owing their introduction clearly to the religious revival that accompanied the Benedictine Reform. It will be well to consider them separately.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.今後もゆっくりペースですが,続けていきます.ぜひ本書を入手し,超精読にお付き合いいただければ.

2025-08-23 Sat

■ #5962. B&C の第62節 "The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary" (1) --- Taku さんとの超精読会 [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][history][helmate][oe]

今朝の Voicy heldio で「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」を配信しました.一昨日,ヘルメイトの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)とともに,久しぶりの Baugh and Cable 超精読会を開きました.1時間を越える熱い読書会となりましたが,1時間以上をかけて読み進めたのは第62節の第1段落のみです.その豊かな読解の時間を heldio 収録してあります.その様子を,前編と後編の2回に分けて,heldio アーカイヴとして配信します.

第62節では,古英語期の比較的早い時期におけるラテン語からの語彙的影響について,具体例とともに論じられています.精読を味わうとともに,2人のおしゃべりも楽しみながら,古英語とラテン語の関係に思いを馳せてみてください.

今朝の配信回で対象とした部分のテキスト(Baugh and Cable, p. 81) を以下に掲載しますので,超精読にお付き合いいただければ.

62. The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary.

From the introduction of Christianity in 597 to the close of the Old English period is a stretch of more than 500 years. During all this time Latin words must have been making their way gradually into the English language. It is likely that the first wave of religious feeling that resulted from the missionary zeal of the seventh century, and that is reflected in intense activity in church building and the establishing of monasteries during this century, was responsible also for the rapid importation of Latin words into the vocabulary. The many new conceptions that followed in the train of the new religion would naturally demand expression and would at times find the resources of the language inadequate.

B&C読書会の過去回については「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) をご覧ください.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2025-08-20 Wed

■ #5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice][khelf][inohota][hel_herald]

本日,慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリング科目「英語史」が開講されます.来週の月曜日までの6日間にわたる集中講義です.

本日の初回講義では,本ブログの記事を組み合わせながら英語史の世界への導入を図ります.履修生の皆さんは,いつでもこちらの記事に戻ってきてください.また,この記事と同趣旨で「英語史夏期スクーリング 2025」という見やすい特設HPも用意しましたので,そちらもお気に入り等に登録してご参照ください.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.合わせて「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) もご覧ください.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10--20分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]),「#5727. 2024年 heldio 配信でよく聴かれた回ベスト30」 ([2024-12-31-1]),「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]),「#5921. リスナー投票による heldio 2025年第2四半期のランキング」 ([2025-07-13-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました」 ([2025-07-09-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第12号です.

4.5. khelf イベント2025年度版「英語史コンテンツ50」が展開中です: 今年6月20日より休日を除く毎日,英語史を専攻する通学課程のゼミ生・院生,通信課程の卒業生を中心とする khelf メンバーから手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド(パスワード付きPDF),テキスト,リアクションペーパー提出課題,試験,評価について

5.2. 指定テキストは拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年).本書のコンパニオン・サイトもあります.

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度の「英語史」履修生の言葉: 「#5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2025-07-31-1]),「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. 履修生よりライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

以上,スクーリングの1週間,そしてその後も,知的興奮に満ちた英語史ライフをお楽しみください! 関連して「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) もどうぞ.

なぜ英語史を学ぶのか.迷ったら,まず「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を.

2025-08-11 Mon

■ #5950. ウェブ月刊誌 Helvillian の8月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][dictionary][lexicography][gcs]

7月28日,helwa のメンバー有志が note 上で毎月制作している hel活 (helkatsu) ウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年8月号が公開されています.毎月順調に続いており,今号で通算第10号となります.

表紙のことばは,コアリスナーの Ko さんの手筒花火の写真とエッセイ.三河で約450年の歴史をもつ伝統行事とのことです.盛夏を感じさせます.行事も熱い,hel活も熱い!

続いて今号の特集.「辞書からことばの世界をのぞく」と題して,辞書 (dictionary) や辞書学 (lexicography) に関して書かれた記事が寄せ集められています.その筆頭を飾るのは,英語史研究者泉類尚貴さん(関東学院大学)による「OED の弱点?:構文研究を例に」です.大補文推移 (Great Complement Shift; gcs) を例題として,OED をコーパスとして用いることの是非を論じています.その後,川上さん,mozhi gengo さん,ari さんからの特集に関連する複数の記事が続きます.

今号の特集の2つめは6月29日に開催された「名古屋オフ会」です.オフ会をもろもろ手配していただいた Lilimi さんによるルポ,および私自身のルポが掲載されています(掲載していただきありがとうございます!).

今号は,『英語語源ハンドブック』刊行直後の時期に制作が始まったため,同書についても多くの記事を寄せていただきました.著者の1人として,盛り上げに貢献いただきまして感謝申し上げます.ari さん,り~みんさん,mozhi gengo さん,金田拓さん,umisio さんによる寄稿がありました.

連載やその他のレギュラー記事も健在です.みーさんの「教室日誌」,camin さんの "faux amis" シリーズ,ari さんの英語史・英語教育ブログ,川上さんの「素朴な疑問」記事,mozhi gengo さんの印欧語ブログ(そろそろこう呼んでよいですね)などの記事群です.また,しーさんの「英語の語源を立体的に楽しむ方法」は,私自身が掲げている「英語史探求の3点セット」の有効な使い方を披露してくださっています.金田拓さんの「Helvillian 7月号を読んで,古英語世界に足を踏み入れよう!」は Helvillian と古英語へのエールです.umisio さんによる記事「ito エンジョイ2回目」は,カードゲーム ito の魅力を改めて伝えています.

今号の締めくくりは,Galois さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告(2025年8月)」と「Helvillian 編集後記(2025年8月)」です.helwa 周辺のhel活の過去,現在,未来が展望されています.

月刊 Helvillian は,helwa コミュニティによる活発なhel活の賜物です.ぜひ多くの皆さんに Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになっていただき,hel活に参加いただければ幸いです.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお読みください.

今号については,Voicy heldio でも2回ほどご紹介しています.とりわけ後者は編集員や寄稿者との直々の対談となっていますので,ぜひお聴きください.

・ 「#1521. Helvillian 8月号が公開! --- 特集は「辞書からことばの世界をのぞく」

・ 「#1532. Helvillian 8月号の紹介 by 編集委員 --- プチ英語史ライヴ from 横浜」

2025-08-09 Sat

■ #5948. crocodile の英語史 --- lacolaco さんからのインスピレーション [voicy][heldio][kdee][spelling][metathesis][etymological_respelling][folk_etymology][animal]

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんによる,note 上のシリーズ「英語語源辞典通読ノート」の最新回が公開されている.『英語語源辞典』の crew から crocodile までの興味深い語源の話題が取り上げられている.

そのなかで crocodile に注目されている記述がその語形とスペリングの奇怪な歴史を浮き彫りにしており,たいへん興味を引かれた.1週間前の土曜日,直接 lacolaco さんと「プチ英語史ライヴ from 横浜」にてお会いし対談する機会を得たので,heldio で生配信した.そちらのアーカイヴ版を,heldio のアーカイヴ配信として公開しているので,ぜひ「crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る」よりお聴きいただければ.

配信内でも述べているように,crocodile の背景には,ギリシア語,ラテン語,フランス語,イタリア語,スペイン語などが関わっている.英語史上の綴字としては現代の標準的な crocodile 系のほか,cocodril 系も普通に使われた時代があった.英語では16世紀以降にラテン語綴字からの影響で crocodile 系に「正規化」されたという経緯があり,まさに語源的綴字 (etymological_respelling) の話題としてみることができる.一方,r の位置を考えると,そこには音位転換 (metathesis) に類する過程も起こっているかのように見える.しかし,r の移動が2音節という長距離に及んでおり,単なる音位転換と見るにも難があるのも確かであり,別に民間語源 (folk_etymology) や類音牽引に関する話題として議論することもできる(cf. 「#5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ」 ([2025-04-23-1])).

いずれにせよ,crocodile の語形とスペリングは,なかなかの問題含みであり,それだけに英語史研究上おもしろいトピックとなっていると言ってよい.lacolaco さんに語史的いただいたことに感謝しつつ(さすがの KDEE 通読者!),今後も深掘りしていきたい.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2025-08-02 Sat

■ #5941. 「プチ英語史ライヴ from 横浜」 --- 本日 heldio/helwa で開催 [voicy][heldio][helwa][helkatsu][hee][notice][petit_hellive_from_yokohama][helvillian][helmate]

本日8月2日(土),helwa にお入りのヘルメイトさんたちを中心とする10名が横浜の地に集結し「プチ英語史ライヴ from 横浜」と題する heldio/helwa の音声配信イベントを開催します.泉類尚貴さん(関東学院大学)や小河舜さん(上智大学)といった専門家を含む英語史好きの有志が,朝から夕方まで英語史に関するあれこれを語り尽くす様子を,Voicy heldio/helwa より(生)配信するという企画です.

つまり,このイベントは現地参加者のみの閉じたものではありません.hellog 購読者も heldio/helwa リスナーの皆さんも,ぜひ英語史漬けの1日にお付き合いいただければと思っています.

以下に,本日予定している(生)配信スケジュール案を公開します.ただし,ネット事情によりライヴ配信が難しくなったり,当日の場の雰囲気や議論の盛り上がり次第で,配信時間,テーマ,出演者は柔軟に変更していく可能性があります.あくまでスケジュール案である点にご留意ください.

【 午前の部(10:00頃から休憩を入れつつ12:30頃まで) 】

・ helwa (生)配信:OED の使い道を考える

cf. 泉類さんによる Helvillian 8月号の特集記事「OEDの弱点?:構文研究を例に」

・ heldio (生)配信:「あなたの推し接続詞」を語る回

cf. heldio 「#1520. あなたの推し接続詞を教えてください」

・ heldio (生)配信:「crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る」

cf. lacolaco さんによる最新の「英語語源辞典通読ノート」記事

・ heldio (生)配信:Helvillian 8月号の紹介 by 編集委員

cf. 「Helvillian 8月号」

【 午後の部(13:30頃から休憩を入れつつ17:00頃まで) 】

・ helwa (生)配信:You はなぜ helwa に?

cf. プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)

・ heldio (生)配信:推しの語源の英単語を語る --- 『英語語源ハンドブック』重版記念企画

校閲協力者の小河さん,そして参加者の皆とともに『英語語源ハンドブック』に大注目

・ heldio (生)配信:「主の祈り」で古英語音読 --- Wulfstan ヴァージョン

cf. 小河さんによる Helvillian 7月号の特集記事「主の祈りで味わう古英語の文体」

・ heldio/helwa (生)配信:英語に関する素朴な疑問 千本ノック from 横浜(前・後編)

泉類さん,小河さん,参加者の皆とともに人気シリーズをお届け

ご覧の通り,盛りだくさんの内容です.各回の(生)配信開始のお知らせは,Voicy からの通知機能が便利です.そのために,ぜひこの機会に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」をフォローしていただければと思います.また,本日のすべての配信回を聴取できるよう,新しい月の初めでもありますので,ぜひプレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にもお入りください.

配信中は,リスナーの皆さんからのコメントもお待ちしております.現地の熱気を少しでも感じていただければ幸いです.それでは,本日の「プチ英語史ライヴ from 横浜」の配信をどうぞお楽しみに!

本日のイベントのご案内については,今朝の heldio 配信回「#1525. 本日は「プチ英語史ライヴ from 横浜」で英語史漬け」もお聴きください.

2025-07-31 Thu

■ #5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか? [hel_education][sobokunagimon][voicy][heldio][khelf][inohota][inoueippei]

今年度の大学の前期も無事に終了.学期末に,英語史概説の講義について履修者から感想や意見を募った.多少の編集を加えつつ,匿名のままでコメントを紹介したい.

・ 言語の変化というものは,合理化・規則化されていったというだけの内面的な理由ではなく,その地域,その話者の文化・社会との関係性といった外面的な理由も探らなければ語ることはできないという,英語史の意議や深みを知ることができた

・ 「英語史」という学術領域がしっかりあるということに興味を持ってとった授業だったが,総じて学問としての面白さ,過去の歴史から現代を見つめ直す面白さを知れたと思う.その中で,初回の授業であった英語に対する純粋な疑問を受講生から集めて,それを解説する回は,学問に対する素直な姿勢と純粋な疑問から展開される学問の面白さを実感した.

・ 英語史の講義を通して,単なる英語の歴史を学んでいるのではなくて,「社会」のことも学べるという新たな視点を持つことができた.この新たな視点を持ってこれからの講義に臨みたいし,また新たな価値を創出したいと感じた.

・ 私は単語やつづりをおぼえるのがとても苦手で苦労している.しかし,その単語一つ一つに注目し,「これは,○○語由来かな」や「こういう経緯でこのつづりになったのかな」と考えを巡らせれば,英語学習もより楽しくなるのではないかと思った.歴史を学んだことで英語学習がよりおもしろくなると思う.

・ この学びにおいて,当初自分が現代英語の構成要素をかんちがいしていたように,今自分の回りにあるものに対しての認識のズレ,そしてそれを直そうとする中で新たな学びがあることが大切だと思いました.この授業をうけて,英語史だけでなく,自分の普段からの物の見方を変えてみようとまで思うことができました.

・ 言語というものが,それ単体としては成り立たず,社会と歴史と深く関わりがあることを証明するよい例であろう.言語を遡るという行為は人間の豊かな歴史的はぐくみを可視化させるものだと感じた.

・ 英語史や言語史もまた人が紡いできた歴史であるからこそ,画一的な物の見方や解釈を押しつけず,多面的に判断することを大切にしたいと思えたことが私にとって何よりの価値であった.

・ 私は最初「英語史」と聞いて身構えていた.しかし,英語を学習し始めたころから抱いてきた疑問について,英語史を学ぶなかで解決していくことができた.学べば学ぶほどおもしろくなるのが,この英語史だと感じた.高校で世界史を選択していた私にとって,英語史は大好きな英語と世界史のミックスであり,毎回目からうろこの内容であった.世界史で学んだ人名たちが,こんなにも英語に影響を及ぼしていることは衝撃だった.

そして,最後にきわめつけの名コメントを挙げよう.

・ グリムの法則は飲み会ネタで使える.現代英語学の井上先生が言語学のトピックは飲み会で使えると言っていたが,確かにその通りだと思った.

ということで,井上逸兵さんとお届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を,ぜひよろしくお願いします(笑)

先日,今回の記事と同趣旨で Voicy heldio にて履修者のコメントを紹介した.本記事と合わせて,ぜひ「#1522. 「英語史」の講義を終えて --- 2025年度前期版」をお聴きいただければ.

2025-07-19 Sat

■ #5927.『The Japan Times Alpha J』7月11日号にインタビュー記事が掲載されました [notice][helkatsu][hel_education][heldio][voicy]

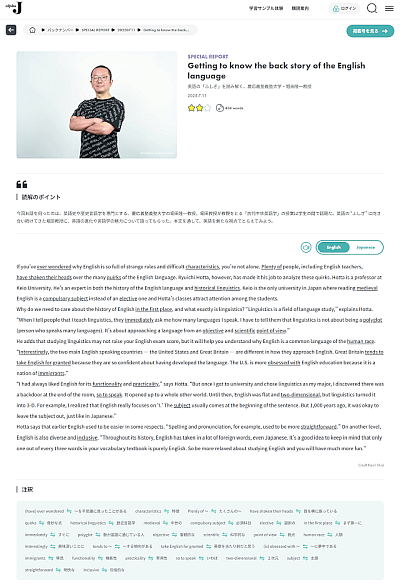

日本を代表する英字新聞 The Japan Times の姉妹紙である The Japan Times Alpha J の7月11日号に,私のインタビューに基づく特別記事を掲載していただきました.「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」です.

The Japan Times Alpha J は,主に中高生の英語学習者を読者として想定した,隔週金曜日発行の英字新聞です.実際には英語を学ぶ大人の方々にも読まれているようです.時事ニュースから文化的な話題まで,学習者のレベルに配慮した英語で書かれており,重要な語彙や表現には注釈が付されているのが特徴です.

1ヶ月ほど前に,同紙の編集部の方からご連絡をいただき,オンラインでインタビューを受ける機会に恵まれました.「英語史とはどのような学問ですか?」という根源的な問いから始まり,インタビュアーのプロフェッショナルな導きにより話しが弾み,あっという間に1時間が過ぎました.インタビューというものは,聞き手の技術に負うところが大きいと感心させられました.

後日,できあがった英文のゲラを拝見して,さらに驚きました.私がとりとめもなくお話ししたつもりの1時間ほどの内容が,驚くほどコンパクトにまとめ上げられていたのです! 記事のタイトルは "Getting to know the back story of the English language" となりました.

記事掲載にあたり,話題と関連しそうな写真を2点提供してほしいとのご依頼がありました.1点はプロフィールのために「through Tシャツ」を着てポーズを取っている写真としましたが,もう1点は何かhel活(=英語史活動)の様子が伝わるものを,と考えました.そこで思いついたのが,昨年9月に開催した Voicy heldio での「英語史ライブ2024」の写真です.このライヴでは人気シリーズ「はじめての古英語」の公開収録も行なっており,その際に撮った写真がよいのではないかと考えました.小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともにトリオで配信した回で,3人が楽しげに収録に臨んでいる写真があったので,お2人の許可をいただいた上で,この写真を提供することになった次第です.お2人ともご快諾ありがとうございました!

hel活が,今回のような形でメディアに取り上げていただけるのは,本当にありがたいことです.この記事をきっかけに,一人でも多くの方に英語史に関心をもっていただければ幸いです.The Japan Times Alpha J は定期購読が基本ですが,ウェブサイトでも一部の記事を読めますので,一度訪れてみていただければ.

今回のインタビューと記事掲載については,7月16日(水)の heldio で「#1508. 『The Japan Times Alpha J』の7月11日号で特別記事を掲載していただいています」としてもお話ししていますので,そちらもぜひお聴きください.

・ 堀田 隆一 「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」(インタビュー記事)『The Japan Times Alpha J』7月11日号,第12面.

2025-07-14 Mon

■ #5922. 「主の祈りで味わう古英語の文体」 --- 小河舜さんによる力の入った Helvillian コンテンツ [helvillian][notice][heldio][oe][wulfstan][aelfric][stylistics][bible][ogawashun]

先日,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の「#1501. 「主の祈り」で味わう古英語の文体 --- Helvillian 7月号掲載,小河舜さんによる渾身の記事」でも語りましたが,これは改めて hellog 記事としても広く紹介しなければならないと思い,筆を執っています.hellog/heldio ではすっかりお馴染みで,先日刊行された『英語語源ハンドブック』でも校閲協力者として多大な貢献をしてくださった,上智大学の小河舜さんが,驚くべきコンテンツを公にしてくれました.

Helvillian は,heldio リスナーの有志によって制作・運営されているウェブマガジンで,先月末の6月28日に最新号となる7月号が公開されています(「#5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました」 ([2025-07-03-1]) を参照).その特集は「古英語を嗜もう」という,英語史ファンには実に魅力的なお題でした.この特集にあたり,編集部が古英語研究を専門とする小河さんに白羽の矢を立てたのは,しごく当然のことだったと想像します.そして,その期待に小河さんは120%で答えてくれました.寄稿された記事「主の祈りで味わう古英語の文体」は,まさしく専門家の手による圧巻のコンテンツです.

この記事は,聖書の中でも最も有名な祈祷文である Lord's Prayer 「主の祈り」を題材としています.しかし,単に古英語訳を紹介し,文法的な解説を施すといった入門的な内容にとどまるものではありません.古英語後期を代表する2人の偉大な散文作家,Ælfric と Wulfstan が残した「主の祈り」のヴァージョンを丹念に比較し,そこから両者の文体,ひいては思想や個性の違いまでをも鮮やかに炙り出すという,極めて専門的かつスリリングな論考となっています.これこそ英語史や英語文献学の研究のコンテンツです.

Ælfric と Wulfstan は,同時代に活躍しながらも,その文体は対照的でした.Ælfric は,明晰で整然とした,いわば「教育的」な文章を得意としていました.一方,小河さんが注目している Wulfstan は,頭韻 (alliteration) や同義語の反復を多用し,畳みかけるようなリズムで聴衆の感情に直接訴えかける,情熱的な説教で知られています.小河さんの記事の白眉は,この2人の文体の差異が,「主の祈り」というごく短い定型文の翻訳にさえ,いかに色濃く反映されているかを具体的に解き明かしている点にあります.特に Wulfstan のテキストにみられる畳語法や強調表現の分析は,小河さんの研究の真骨頂であり,読んでいて知的な興奮を禁じ得ません.

この記事のさらに驚くべき点を指摘したいと思います.専門性の高さにもかかわらず,徹頭徹尾 heldio リスナーを中心とする英語史の学習者を読者として強く意識し,非常に平易で分かりやすい言葉で書かれている点です.導入として日本語訳や近代英語訳から説き起こし,巧みな構成で読者を古英語の世界へと誘っています.途中,古英語LINEスタンプに言及するような遊び心も忘れていません.

上記の heldio 配信では「90分,いや180分の大学講義に匹敵する価値がある」と述べましたが,決して誇張ではありません.これほどの質の高いコンテンツが,誰でもアクセスできる形で公開されているというのは,望外の幸運といってよいです.(誰も信じてくれないかもしれませんが)信じられないことです.

Helvillian は私が直接関わっているウェブマガジンではありませんが,趣旨に賛同し,応援している雑誌です.その意味で,小河さんの Helvillian への今回のご寄稿を,本当に嬉しく思います.ありがとうございました!

2025-07-13 Sun

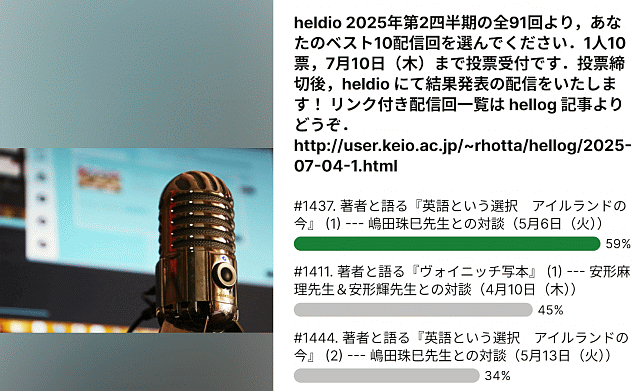

■ #5921. リスナー投票による heldio 2025年第2四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu]

「#5912. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン」 ([2025-07-04-1]) でご案内したとおり,今年の第2四半期(4月--6月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.7月10日をもって投票を締め切りましたが,今回は29名のリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご協力ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1505. heldio 2025年第2四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は,著者対談シリーズが上位を独占する結果となりました.以下に上位17位までの計21配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

1. 「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (59%)

2. 「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (45%)

3. 「#1444. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (2) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (34%)

3. 「#1454. 嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」 (34%)

3. 「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」 (34%)

3. 「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」 (34%)

7. 「#1452. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (3) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (31%)

8. 「#1466. 時制とは何か?」 (28%)

9. 「#1424. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (3) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (24%)

9. 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」 (24%)

9. 「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (24%)

12. 「#1417. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (2) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (21%)

12. 「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」 (21%)

12. 「#1451. 『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー企画 --- 今晩7時より共著者たちと生配信」 (21%)

12. 「#1476. Caxton がイングランドに初の印刷所を設けた年」 (21%)

12. 「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 (21%)

17. 「#1405. 皆さんが気になっている副詞をご紹介 --- リスナー参加型企画」 (17%)

17. 「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」 (17%)

17. 「#1445. ラテン語と英語の関係とは? --- ラテン語さん『ラテン語でわかる英単語』(ジャパンタイムズ出版,2025年)」 (17%)

17. 「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」より」 (17%)

17. 「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」 (17%)

第1位(得票率59%)に輝いたのは,「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」です.明海大学の嶋田珠巳先生をお迎えし,ご著書『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年)についてお話を伺った3回シリーズの初回です.アイルランドにおける英語とアイルランド語をめぐる複雑な言語事情について,当事者としての視点も交えて語っていただき,多くのリスナーの知的好奇心を刺激したようです.シリーズ第2回,第3回,そしてコメント返しの回もそれぞれ3位,7位と高順位にランクインしており,対談シリーズ全体がいかに注目されていたかが窺えます.

第2位(得票率45%)は,「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」でした.前四半期のランキングでも関連配信が人気を集めた「ヴォイニッチ写本」 (voynich) というミステリアスなテーマで,専門家である安形麻理先生・輝先生にその謎多き写本の魅力と研究の最前線について語っていただいた対談シリーズの初回です.こちらも続編が9位,12位に入る人気シリーズとなりました.

第3位(得票率34%)には,4つの配信回が並びました.嶋田先生とのアイルランド対談シリーズの第2回と著者直々のコメント返しの回に加えて,「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」と「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」がランクインです.『英語語源ハンドブック』関連では,京都での著者対談が支持を集めました.また,ゆる言語学ラジオで取り上げられた文法項目を英語史的に深掘りする回も,引き続き好評のようです.

8位には英語史の根幹に関わる 「#1466. 時制とは何か?」が,9位には定番企画 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」が入りました.12位以下にも,『英語語源ハンドブック』の刊行に合わせた様々な企画や,Caxton と印刷術といった英語史の重要トピック,リスナー参加型企画,他メディア媒体での発信の紹介など,多彩な配信が並びました.

全体として,今期の人気回は「著者対談祭り」の様相を呈しています.魅力的なゲストをお迎えしたシリーズ企画が圧倒的な支持を集めました.加えて,6月の『英語語源ハンドブック』刊行という一大イベントが今期の活動の核となり,関連する配信回がリスナーの関心を引きつけたといえそうです.専門家との対談,今期ならではの企画,そして定番の人気シリーズがバランス良くランクインした四半期でした.

今回も投票にご参加いただいたリスナーの皆さん,誠にありがとうございました.皆さんからのフィードバックは,今後の heldio 配信の大きな励みとなります.これからも英語史の魅力と学びの楽しさをお届けできるよう努めていきます.上記の結果を参考に,まだお聴きでない配信回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2025-07-12 Sat

■ #5920. 「財産」となった一日の記録 --- ひつまぶしのタレより濃かった名古屋オフ会 [helville][helmate][helvillian][helkatsu][helwa][heldio][note]

2025年6月29日(日)に helwa 名古屋オフ会が開催されました.その様子をルポとして書き留めておきたいと思います.同じ文章を note にも上げており,そちらには写真なども掲載していますので,ご関心のある方はご訪問ください.

1. helwa 名古屋オフ会の濃密な一日

皆さん,こんにちは! 2025年6月29日(日)に開催された helwa 名古屋オフ会の興奮が冷めやらず,この熱量を早く皆さんにお届けしたいという思いでルポを書きました.記憶が鮮明なうちに,あの濃密な一日の出来事を記録として残しておきたいと思います.

このレポートを通じて,当日ご参加くださった方には「そうそう,こんなことがあった!」と楽しい記憶を呼び覚ますきっかけに,そして残念ながら今回は参加できなかった方には,会場の熱気や和やかな雰囲気を少しでも追体験していただければ,これほど嬉しいことはありません.

なお,本記事は7月3日に helwa で配信された「【英語史の輪 #311】名古屋オフ会を終えて」の内容に基づいたものであることを記しておきます.

2. 始まりは前日の「近代英語協会」から

今回のオフ会が実現した直接のきっかけは,6月28日(土)に名古屋大学で近代英語協会の学会が開催されたことでした.所属しているこの学会への参加は早い段階から決めており,新年度に入って具体的な仕事の予定が見えてきたところで,「これは間違いなく行ける!」と確信し,「名古屋でオフ会をやりましょう!」と helwa の皆さんにお声がけさせていただきました.

すると,すぐさま力強く手を挙げてくださったのが,関東在住で名古屋出身の Lilimi さんでした.「名古屋でオフ会をやるなら是非」と以前から伺っており,その言葉通り,企画が本格化すると驚くほどのスピード感で様々な手配を進めてくださいました.そのやる気と実行力には,いつもながら助けられています.

Lilimi さんを中心に,名古屋在住のヘルメイトの皆さんとも連携し,懇親会のお店選びなどが進められていきました.また,「名古屋は関西からも関東からもアクセスしやすい」という地の利を活かして広く参加を募ったところ,最終的に私を含めて総勢10名ほどが東西から集まる,多彩な顔ぶれの会となりました.

3. 波乱の幕開け?深酒,寝坊,そしてまさかの・・・

オフ会前日,私は早朝の新幹線で名古屋入りし,近代英語協会に参加しました.「アフターファイブが本番」とも言われる学会の世界(←本当か?)ですが,ビフォーファイブにも,セッションの合間には普段なかなか会えない熊本学園大学の矢冨弘さんなどを捕まえて,控室で heldio の対談収録にいそしんでいました.

学会後の懇親会も大いに盛り上がり,2次会,3次会へと流れ,最終的に矢冨さん,専修大学の菊池翔太さんとともに3人で,名古屋駅前で飲み明かしました.お開きになったのは,なんと翌朝の5時(ファイブ)でした.オフ会当日にもかかわらず,20代の頃に戻ったかのような無茶をしてしまったのです(後悔はありません).

宿に帰ったのは朝5時半.そこから6時の heldio 配信のために大急ぎでイントロを収録したのですが,当然ながら全く呂律が回りません.普通の速度で話したら舌が動かない状態で,苦肉の策として通常の1/2倍速で話すことで,なんとか収録を終えました.

その後,力尽きてベッドに倒れ込み,3時間弱の睡眠をとったのですが,目が覚めてからの作業に手間取り,気づけば helwa オフ会の集合時間である10時が迫っていました.慌てて会場へ向かったものの,名古屋駅の広大な地下街で迷子になってしまい,結局30分もの大遅刻….「主催者なのに大丈夫か,この人?」という皆さんの顔に迎えられ,ただただ平謝りするしかありませんでした.この場を借りて,改めてお詫び申し上げます.

4. 熱気に満ちたオフ会本編

4.1 午前の部:豪華ゲストとデジャヴュ収録

こんな私を温かく迎えてくれた皆さんと自己紹介などをしていると,そこに驚きの人物がいるではありませんか.なんと,前夜一緒に5時まで飲んでいた矢冨さんが,涼しい顔をして会場で座っていたのです.「9時に宿を追い出された」とのことでしたが,その元気さには舌を巻きました.

矢冨さんはお昼の飛行機で熊本へ帰る予定だったため,これはまさに4月13日の京都オフ会の再現.出発前の切羽詰まった状況で,大急ぎで heldio を一本収録しました.先日 heldio で配信された「#1495. do の不思議を専門家に尋ねる --- 名古屋オフ会に矢冨弘さん登場」は,こうして生まれたのです.

4.2 昼の部:書店視察と『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジ

矢冨さんが去られた後,お昼ご飯を調達しに,皆で名古屋駅のデパ地下へ買い出しツアーに出かけました.その帰り道で「せっかくだから」とジュンク堂書店に立ち寄り,『英語語源ハンドブック』が置かれているかどうかの視察を行うことになりました.

語学書の棚へ向かうと,ありました! しかも,ただ棚に差さっているのではなく,表紙がしっかりと見える形で立てかけられていたのです.この嬉しい発見に皆で喜び,書店員さんに許可をいただいて記念撮影をすることに.しかし,語学コーナーに熱心なお客さんがいらっしゃり,10分ほど皆でその方が立ち去るのを待つという一幕も.ようやく私が本を指さしているお決まりのポーズで写真を撮ることができ,これは「フォトチャレンジ」として SNS にも投稿しました.皆さんと一緒にこんな体験ができたのは,本当に良い思い出です.

名古屋ジュンク堂書店にて

4.3 午後の部:専門家と語らう,白熱の生配信

会場に戻ってお弁当を広げていると,前日の学会で事務局として大忙しだった日本大学の村岡宗一郎さんが会場にて合流してくださいました.村岡さんは気鋭の英語史研究者.このまたとない機会を逃すまいと,早速 heldio の対談収録をお願いしました.テーマは「直接知覚と間接知覚」.専門的でありながらも,「言われてみれば確かに面白い」と知的好奇心をくすぐられる話題で,収録後も参加者を交えての議論が長く続きました.こちらは7月1日に heldio で「#1493. 知覚動詞構文と知覚の直接性について --- 名古屋オフ会で村岡宗一郎さんと対談」として配信しましたので,ぜひお聴きください.?

オフ会では,参加者一人ひとりとの会話が弾みすぎて,気づけば収録時間がなくなってしまう,という「オフ会あるある」が今回も発生.それでも「やはり生配信はやりたい!」ということで,3時過ぎから私が半ば強引に「that節」というお題を提案し,heldio の生配信を行いました.そのアーカイヴは「#1500. that 節を語ろう --- 名古屋オフ会より生配信」としてお聴きいただけます.

さらに続けて helwa の生配信も収録.その最後には,『英語語源ハンドブック』の共著者である愛知教育大学の小塚良隆さんもギリギリで駆けつけてくださり,さらに場が盛り上がりました.その様子は,後日「【英語史の輪 #309】名古屋オフ会より helwa 生配信(前編)」および「【英語史の輪 #310】名古屋オフ会より helwa 生配信(後編)」の2回にわたって配信しました.

5. 最高のフィナーレ:絶品うなぎと尽きない語らい

17時過ぎにオフ会本編は終了.撤収準備をしていると,Lilimi さんから「小塚先生と堀田先生のツーショットで,ハンドブック紹介のショート動画を撮りませんか?」という,素晴らしいご提案(無茶振り?)が.こうして撮影された動画は,小塚さんとの初のツーショット動画となり,今も再生数が伸び続けています(笑) 以下,YouTube 版の「『英語語源ハンドブック』を小塚&堀田が紹介」よりどうぞ.

そして,いよいよお待ちかねの懇親会へ.Lilimi さんが予約してくださったお店でいただいたのは,脳みそがバグってしまうほどの素晴らしいうなぎのフルコースでした.ひつまぶしをメインに,白焼きや骨せんべいなどが次々と運ばれ,まさに至福のひとときでした.

しかし,どんなご馳走でも敵わない最高のスパイスは,個室で交わされた皆さんとの打ち解けた会話でした.今回初めてじっくりお話できた清水さんや,トークで場を沸かせてくれた Ko さん,『古英語・中英語初歩』で古英語を学び始めているしーさん,そして小塚良孝さんは地元愛知県組.関西から参加された無職さん.関東から参加されたのは,Lilimi さんと ykagata さん,そして近代英語協会にも出席された村岡宗一郎さんと寺澤志帆さんです.懇親会では,こうしたバックグラウンドの異なる皆さんの魅力が爆発しました.今回の名古屋出張のピークは,間違いなくこの時間でした.ざっくばらんに,自由に語り合えたこの経験は,何よりの思い出です.

6. かけがえのない出会いに感謝を込めて

この会を通じて改めて深く感じたのは,helwa というプラットフォームがなければ一生出会うことがなかったような方々との繋がりの尊さです.英語(史)という緩やかな共通項はありつつも,参加者の皆さんの専門や経歴,興味の対象は実に様々.そんな多様な人々が一点に集い,互いの話に笑い,頷き,刺激を受ける.この化学反応こそが,オフ会の醍醐味なのだと再認識しました.この出会いは,私にとっては「貴重な体験」という表現では足りず,かけがえのない「財産」でした.

宴もたけなわ,別れの時間はあっという間にやってきます.特に日帰りの関東・関西組は新幹線の時間が迫っており,小塚さんが「あと30分!」と引き留めようとするのを振り切って,名残を惜しみながら解散となりました.

ご参加いただいた皆様,本当に楽しく,刺激的な時間をありがとうございました.そして,いつも配信を聴いて応援してくださるリスナーの皆さんにも,心から感謝申し上げます.これからも,皆さんと直接お会いできる機会を国内外問わず作っていきたいと思っています.helwa にも,helwa オフ会にも,どうぞお気軽にご参加ください.

2025-07-11 Fri

■ #5919. YouTube 「いのほたチャンネル」で350回記念としてライヴ配信を行ないました [youtube][inohota][notice][helkatsu][inoueippei][voicy][heldio]

一昨日7月9日(水)の19:00より,同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて,350回記念のライヴ配信をお届けしました.今回も多くの方々にライヴでご視聴いただきました.心より感謝申し上げます.アーカイヴ配信としても視聴できます.「いのほた言語学チャンネル350回記念ライブ!」より,ぜひご視聴ください(60分ほどの配信です).

チャンネル開始から3年半弱,我ながらよく続いてきたものだと感じ入っています.1年ほど前の記念配信を取り上げた「#5562. YouTube 「いのほたチャンネル」で250回記念としてライヴ配信を行ないました」 ([2024-07-19-1]) のことも思い出されます.毎回の配信回を積み上げていくと,このように長続きするものかと感慨ひとしおです.

今回のライヴ配信の直前のことでしたが,素晴らしいタイミングでチャンネル登録者数が15,000人を越えました.継続的に視聴していただいている皆さんに感謝申し上げます.

ライヴでは,主に最近の活動についてご報告しました.とりわけ,6月18日に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売2週間で重版,3週間で版元品切れとなった件につきましては,望外の喜びですし,ひとえに応援していただいている皆さんのおかげです.関連して,6月29日(日)に配信したいのほた回「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」は視聴回数が大きく伸びており,現時点で7,916回の視聴となっています.

ほかには,近い将来「いのほた本」の出版が予定されていること,これまでの2人の対話のなかから新たな企画の芽が育ちつつあることなどをお話ししました.

今後も50回,100回の節目ごとに,このようなライヴ配信を行ない,皆さんと交流していければと願っています.引き続き「いのほた言語学チャンネル」を温かく見守っていただけますと幸いです.言語学をお茶の間に!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow