2024-07-17 Wed

■ #5560. 7月27日(土)の朝カル新シリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][oe][voicy][heldio]

今年度,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.4,5,6月と3回の春期クールを終え,この7月からは夏期クールが始まります.

第4回は来週末の7月27日(土)の夕方 17:30--19:00 に開講されます.お申し込み窓口が開いておりますので,ぜひこちらより詳細をご確認ください.講座形式はいわゆるハイブリッド形式で,新宿教室での対面受講,あるいはリアルタイム・オンラインでの受講が可能です.また申込みされた方は,「見逃し配信」として,その後1週間,講座を視聴できます.ご都合の良い方法でご参加ください.以下の通り,本シリーズは全12回を予定していますが,各回,各クールの独立性は高いので,夏期クールより初めての受講であっても,まったく問題ありません.

1. 英語語源辞典を楽しむ(2024年4月27日)

2. 英語語彙の歴史を概観する(2024年5月18日)

3. 英単語と「グリムの法則」(2024年6月8日)

4. 現代の英語に残る古英語の痕跡(2024年7月27日)

5. 英語,ラテン語と出会う(2024年8月24日)

6. 英語,ヴァイキングの言語と交わる(2024年9月28日)

7. 英語,フランス語に侵される(日付未定)

8. 英語,オランダ語と交流する(日付未定)

9. 英語,ラテン・ギリシア語に憧れる(日付未定)

10. 英語,世界の諸言語と接触する(日付未定)

11. 英語史からみる現代の新語(日付未定)

12. 勘違いから生まれた英単語(日付未定)

7月以降の夏期クールも毎月1回,指定の土曜日の夕方 17:30--19:00 に開講する予定です.春期クールから続いているシリーズではありますが,各クール,各回とも独立性の高い講座ですので,夏期クールより初めてのご参加であっても,まったく問題ありません.

春期クール3回の広い意味での「イントロ」を終え,夏期クールはいよいよ英語語彙史の具体的な記述が始まります.第4回は「現代の英語に残る古英語の痕跡」と題して,英語史の幕開きとなる古英語 (Old English) の時代に注目します.古英語とは紀元449--1100頃の英語を指しますが,語彙においても,そして発音,文字,文法においても,現代英語とは驚くほど異なる言語でした.現代の観点からみると,例えば古英語の語彙は,その多くの割合が現代まで生き延びずに,死語となっています.古英語と現代英語の語彙は,内容も規模も大きく異なるのです.

確かに語彙の断続性は著しいのですが,語彙の継続性にも注目したいところです.第4回講座の目標は,古英語と現代英語の語彙が間違いなくつながっているという事実を確認することです.

第4回のお知らせと概要は,先日 Voicy heldio でもお話ししました.「#1140. 7月27日(土),朝カルのシリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」が開講されます」をお聴きください.

シリーズでは『英語語源辞典』(研究社)を頻繁に参照します.同辞典をお持ちの方は,講座に持参されると,より楽しく受講できるかと思います(もちろん手元になくとも問題ありません).

本シリーズに関する hellog の過去記事へリンクを張っておきますので,ご参照ください.

・ 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])

・ 「#5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内」 ([2024-05-04-1])

・ 「#5511. 6月8日(土)の朝カル新シリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」のご案内」 ([2024-05-29-1])

・ 「#5528. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の春期3回が終了しました」 ([2024-06-15-1])

春期クールは,私の歴代朝カル講座のなかで最も多くの方々に受講していただきました.第4回から始まる夏期クールも,多くの方々のご参加をお待ちしております!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-07-15 Mon

■ #5558. helwa リスナーさんとの熱い英文読解スレッド [heldio][helwa][bchel]

先日,Voicy heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) にて「【英語史の輪 #146】 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (52) Old English Literature --- 和田忍さんとの実況中継(後半)」をお届けしました.B&C による英語史の名著を1節ずつ精読していく有料シリーズの一環で,古英語文学を概説する第52節を読み終えたところです.

精読した英文は「#5525. 古英語文学 --- Baugh and Cable の英語史の第52節より」 ([2024-06-12-1]) で紹介した通りですが,p. 67 の中程に,次のような文章が現われます.

All of these poems have their counterparts in other literatures of the Middle Ages. They show England in its cultural contact with Rome and being drawn into the general current of ideas on the continent, no longer simply Germanic, but cosmopolitan.

この第2文 "They show . . . ." をめぐって,helwa リスナーさんの間で,数日間にわたりコメント欄にて熱い英文読解スレッドが展開されました.皆さんはこの文を読み解けますか? ただし正確に解釈するにはもっと前の文脈から追っていく必要がありそうです.

スレッドを展開している登場人物は,ぷりっつさん,umisio さん,川上さん(←高校の英語教員でいらっしゃいます),そして堀田隆一の4名です.以下,有料配信回のコメントなので一般には公開されていないのですが,関係者各位の許可も得て,読みやすく編集した上で公開します.議論を追いかけて問題の1文を正確に解釈してみてください.

ぷりっつさん

umisioさん.この第52節,長いですよね~.私も最近,やっと読み終えました.umisioさんも,頑張って下さい!(私は,67ページの They show England ~ の文章の構造がイマイチ腑に落ちず,2日程悩みました.)

umisioさん

いや,返信嬉しい~.そうなんです! 長くて少々息切れ気味です.仲間の声掛けで頑張れそうです.それとご指摘の箇所,すぐに分かりました.私もしばらく考えて分からなかったのですが,難しい構文でもないし,と川上さんにも質問せずに先に進んでいました.they は先の詩を指すと思うのですが show England をどう訳すのか?? 川上さん,これ目に留まったら教えてください

22:00 ころから重要な問題提起あり.日常語は散文?韻文?→文学語と日常語の区分があり,文学語に散文と韻文があるとしたら,In the development of 以下2行は不十分ではないか?

32:00 ころ,さらに示唆深い指摘が続いています!

川上さん

見ましたよ.SVOC の構文かと.They show {=V} England {=O} in its cultural contact with Rome and being drawn ... the continent {=C},{=同格} no longer simply Germanic, but cosmopolitan.

訳は,O が C する様子を V 示している,の型がいいと思います.私のはこんなです.「ここにあげた詩の数々は,イングランドがローマと文化的に接触し,ヨーロッパ大陸の一般的な思想の潮流に引き込まれていく様子を,つまりイングランドがもはや単にゲルマン的なだけではなくその枠組みを超えていく様子を捉えている.」 current は前と違ってここでは名詞「潮流」です.

ぷりっつさん

umisio さん.この節は長いですが,お陰で,ベオウルフのカッコ良さ,Deor の悲哀(私も結構なおばさんなので共感.),アルフレッド大王の凄さ(自国民に文化を与える)が判り,スゴく勉強になりました! ので,頑張って! フレーフレー.先生方の日常語に関する考察や英語が(ラテン語と比べて)方言だったから独自進化したのでは?の議論も興味深かったですね.

わ,川上先生だ! 私もこんなコメントを書いていたところでした.

因みに,They show~ は,they を「古英語のキリスト教風味の詩 these poems」,in の目的語は「contact と being drawn」,no longer 以下は being が省略された分詞構文として,こんな風に考えました.

直訳「これらの詩は,その文化的なローマとの接触と大陸における考えの一般的な動向に引き込むことに,イングランドを招き入れた.つまり,それらの詩は,もはや単にゲルマン的なだけでなく,コスモポリタン(ヨーロッパ大陸的)なものとなったのだ」

意訳「これらの詩によって,イングランドはローマと文化面での接触を持ち,大陸での一般的な考え方を取り入れるようになったのだ.つまり~」

川上先生,どうでしょう?

umisioさん

川上さん&ぷりっつさん

川上さんの SVOC のご指摘でようやく訳が進み始めた次第です.振り返ると壁になっていたのは show だったような.前回質問した equally しかり,私の場合,一つ一つの単語の意味を疎かにしているところがあるような気がします.今回配信 (52) での大きな反省点であり大いになる気づきでした.で,以上を踏まえてこう訳しました.

「ここにあげた詩の数々は,イングランドがローマとの文化的接触,並びに大陸の一般的な思想の潮流からの吸引を経る中で,もはや(イングランドは)単にゲルマン的であるだけではなく,大陸的であることを show 示している.」としましたがどんなもんでしょうか?

川上さん

umisio さん,大変結構でございます.

ぷりっつさん.show を「招き入れる」ととる,ということですね.私としては show = reveal 「明らかにする,示す」ではないかと.

読み返したら,前段落末尾の In its ... ではじまる文は Old English literature reveals (at ...) the outlook and temper of the Germanic mind. 「古英語の文学はゲルマン的見方と考え方を示している」とあり,今話題にしている文と呼応してて「おおっ」てなりました.並べて見てください!

ぷりっつさん

川上さん,umisio さん

川上先生,ご返信ありがとうございます.show は reveal の意味かぁ.私は England の後ろの in にこだわり過ぎていたのかも.

こんな風に同じ英文について語り合って精読するの楽しいですね.(先週は一人でウニャウニャ考えてました.)川上さんが教えて下さった箇所ももう一度読んでみます!

堀田隆一

盛り上がっていて楽しそうですね!

この文の構文理解の助けにもなるような意訳的パラフレーズを作ってみました.いかがでしょうか.

All of these poems let us see England in a new way; that is, something that had been in contact with Rome and now was being drawn into the general current of ideas on the continent. In other words, England in the Old English period was no longer a simply Germanic nation, but a cosmopolitan one.

以上です.

川上さん

先生,なるほど明快です.see in a new way というのはどのあたりに由来するものでしょうか?

ぷりっつさん

わ,堀田先生も! 先生方,本当にありがとうございます.先生方の解説で納得できました!私の読み方だと,(まず先に)cosmopolitan なのは poems ですが,本当は England なんですね.書物によって外国文化(大陸的なもの)を取り入れる,という流れなのかと思い,poems → England で大陸の影響を受けたのかと思い込んでしまいました.

でも,poems は口で伝わるので,cosmopolitan な poems があるということは,既に国民が cosmopolitan であるということなんですね.

お陰様で大変理解が深まりました.引き続き精読,頑張ります!

堀田隆一

ぷりっつさん,統語的には no longer 以降はやはりこの文の目的語である England の記述なのだろうと考えます.もちろん,おっしゃるとおり,結果的に主語の They (= these poems) にも及んでいくわけではありますが.

川上さん,in a new way は意訳という以上に,私の解釈を多分に入れた部分です.読者は,B&C のこれまでの記述から,英語はゲルマン語派に属する言語であり,古英語やアングロサクソンといえばまだ十分にゲルマン的な言語であるという印象を強く抱いてきたはずです.ところが England = simply Germanic というわけでもない,実は cosmopolitan なのだ,とここで新機軸を打ち出してきているように読み込んだ,という次第です.

川上さん

なるほど,後続の but cosmopolitan を先取りする in a new way という「パラフレーズ」ですね.

umisioさん

B&C もそろそろ一年.先生の着想とご尽力でここまで続きましたね.めでたしめでたし.ここらあたりでひとプッシュいかがでしょうか? あ,プシュではありません.プッシュです.念のために.

いや,とても有意義で楽しい時間となりました.ぷりっつさんの問題提起からはじまり川上さん,さらに痺れを切らして先生がご登場とは.なんと贅沢なコンテンツ!このスレッドを見て B&C 参加者が増えるといいですね.あっこれは helwa か~(>_<)

このスレッドを読んで関心を抱いた皆さんは,ぜひ B&C の精読シリーズにご参加ください.バックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) よりどうぞ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-07-14 Sun

■ #5557. 秋元実治(著)『増補 文法化とイディオム化』(ひつじ書房,2014年) [toc][grammaticalisation][idiomatisation][idiom][composite_predicate][syntax][lexicology][frequency][lexicalisation][preposition][phrasal_verb][voicy][heldio]

先日,秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)と標記の書籍を参照しつつ対談しました.そして,その様子を一昨日 Voicy heldio で「#1139. イディオムとイディオム化 --- 秋元実治先生との対談 with 小河舜さん」として配信しました.中身の濃い,本編で22分ほどの対談回なっております.ぜひお時間のあるときにお聴きください.

秋元実治(著)『増補 文法化とイディオム化』(ひつじ書房,2014年)については,これまでもいくつかの記事で取り上げてきており,とりわけ「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1]) で第1章の目次を挙げましたが,今回は今後の参照のためにも本書全体の目次を掲げておきます.近日中に対談の続編を配信する予定です.

改訂版はしがき

はしがき

理論編

第1章 文法化

1.1 序

1.2 文法化とそのメカニズム

1.2.1 語用論的推論 (Pragmatic inferencing)

1.2.2 漂白化 (Bleaching)

1.3 一方向性 (Unidirectionality)

1.3.1 一般化 (Generalization)

1.3.2 脱範疇化 (Decategorialization)

1.3.3 重層化 (Layering)

1.3.4 保持化 (Persistence)

1.3.5 分岐化 (Divergence)

1.3.6 特殊化 (Specialization)

1.3.7 再新化 (Renewal)

1.4 主観化 (Subjectification)

1.5 再分析 (Reanalysis)

1.6 クラインと文法化連鎖 (Grammaticalization chains)

1.7 文法化とアイコン性 (Iconicity)

1.8 文法化と外適応 (Exaptation)

1.9 文法化と「見えざる手」 (Invisible hand) 理論

1.10 文法化と「偏流」 (Drift) 論

第2章 イディオム化

2.1 序

2.2 イディオムとは

2.3 イディオム化

2.4 イディオム化の要因

2.4.1 具体的から抽象的

2.4.2 脱範疇化 (Decategorialization)

2.4.3 再分析 (Reanalysis)

2.4.4 頻度性 (Frequency of occurrence)

2.5 イディオム化,文法化及び語彙化

分析例

第1章 初期近代英語における複合動詞の発達

1.1 序

1.2 先行研究

1.3 データ

1.4 複合動詞のイディオム的特徴

1.4.1 Give

1.4.2 Take

1.5 ジャンル間の比較: The Cely Letters と The Paston Letters

1.6 結論

第2章 後期近代英語における複合動詞

2.1 序

2.2 先行研究

2.3 データ

2.4 構造の特徴

2.5 関係代名詞化

2.6 各動詞の特徴

2.6.1 Do

2.6.2 Give

2.6.3 Have

2.6.4 Make

2.6.5 Take

2.7 複合動詞と文法化

2.8 結論

第3章 Give イディオムの形成

3.1 序

3.2 先行研究

3.3 データ及び give パタンの記述

3.4 本論

3.4.1 文法化とイディオム形成

3.4.2 再分析と意味の漂白化

3.4.3 イディオム化

3.4.4 名詞性

3.4.5 構文と頻度性

3.4 本論

3.4.1 文法化とイディオム形成

3.4.2 再分析と意味の漂白化

3.4.3 イディオム化

3.4.4 名詞性

3.4.5 構文と頻度性

3.5 結論

第4章 2つのタイプの受動構文

4.1 序

4.2 先行研究

4.3 データ

4.4 イディオム化

4.5 結論

第5章 再帰動詞と関連構文

5.1 序

5.2 先行研究

5.3 データ

5.3.1 Content oneself with

5.3.2 Avail oneself of

5.3.3 Devote oneself to

5.3.4 Apply oneself to

5.3.5 Attach oneself to

5.3.6 Address oneself to

5.3.7 Confine oneself to

5.3.8 Concern oneself with/about/in

5.3.9 Take (it) upon oneself to V

5.4 再帰動詞と文法化及びイディオム化

5.5 再起動し,受動化及び複合動詞

5.5.1 Prepare

5.5.2 Interest

5.6 結論

第6章 Far from の文法化,イディオム化

6.1 序

6.2 先行研究

6.3 データ

6.4 文法化とイディオム化

6.4.1 文法化

6.4.2 意味変化と統語変化の関係:イディオム化

6.5 結論

第7章 複合前置詞

7.1 序

7.2 先行研究

7.3 データ

7.4 複合前置詞の発達

7.4.1 Instead of

7.4.2 On account of

7.5 競合関係 (Rivalry)

7.5.1 In comparison of/in comparison with/in comparison to

7.5.2 By virtue of/in virtue of

7.5.3 In spite of/in despite of

7.6 談話機能の発達

7.7 文法化,語彙化,イディオム化

7.8 結論

第8章 動詞派生前置詞

8.1 序

8.2 先行研究

8.3 データ及び分析

8.3.1 Concerning

8.3.2 Considering

8.3.3 Regarding

8.3.4 Relating to

8.3.5 Touching

8.4 動詞派生前置詞と文法化

8.5 結論

第9章 動詞 pray の文法化

9.1 序

9.2 先行研究

9.3 データ

9.4 15世紀

9.5 16世紀

9.6 17世紀

9.7 18世紀

9.8 19世紀

9.9 文法化

9.9.1 挿入詞と文法化

9.9.2 丁寧標識と文法化

9.10 結論

第10章 'I'm afraid' の挿入詞的発達

10.1 序

10.2 先行研究

10.3 データ及びその文法

10.4 文法化---Hopper (1991) を中心に

10.5 結論

第11章 'I dare say' の挿入詞的発達

11.1 序

11.2 先行研究

11.3 データの分析

11.4 文法化と文体

11.5 結論

第12章 句動詞における after と forth の衰退

12.1 序

12.2 For による after の交替

12.2.1 先行研究

12.2.2 動詞句の選択と頻度

12.2.3 After と for の意味・機能の変化

12.3 Forth の衰退

12.3.1 先行研究

12.3.2 Forth と共起する動詞の種類

12.3.3 Out による forth の交替

12.4 結論

第13章 Wanting タイプの動詞間に見られる競合 --- desire, hope, want 及び wish を中心に ---

13.1 序

13.2 先行研究

13.3 昨日変化

13.3.1 Desire

13.3.2 Hope

13.3.3 Want

13.3.4 Wish

13.4 4つの動詞の統語的・意味的特徴

13.4.1 従属節内における法及び時制

13.4.1.1 Desire + that/Ø

13.4.1.2 Hope + that/Ø

13.4.1.3 Wish + that/Ø

13.4.2 Desire, hope, want 及び wish と to 不定詞構造

13.4.3 That の省略

13.5 新しいシステムに至る変化及び再配置

13.6 結論

結論

補章

参考文献

索引

人名索引

事項索引

・ 秋元 実治 『増補 文法化とイディオム化』 ひつじ書房,2014年.

2024-07-11 Thu

■ #5554. リスナー投票による heldio 2024年第2四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu]

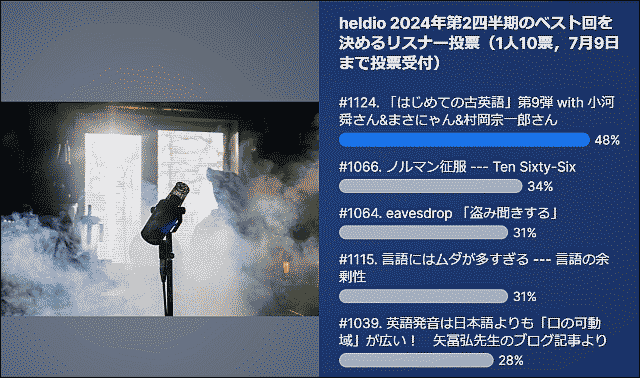

「#5546. heldio 2024年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月9日までオープン」 ([2024-07-03-1]) でご案内したとおり,「hel活」 (helkatsu) の一環として,今年第2四半期における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.29名よりご投票いただきました.ご協力ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.上位10位までの計14回分を掲載しています.詳しくは Slido での投票結果をご覧ください.

1. 「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」 (48%)

2. 「#1066. ノルマン征服 --- Ten Sixty-Six」 (34%)

3. 「#1064. eavesdrop 「盗み聞きする」」 (31%)

3. 「#1115. 言語にはムダが多すぎる --- 言語の余剰性」 (31%)

5. 「#1039. 英語発音は日本語よりも「口の可動域」が広い! 矢冨弘先生のブログ記事より」 (28%)

5. 「#1096. あなたの推し前置詞を教えてください with 小河舜さん&まさにゃん」 (28%)

5. 「#1125. 「はじめての古英語」第9弾のアフタートーク」 (28%)

8. 「#1043. ある用途のために発達してきたものを別の用途のために用いる「外適応」」 (24%)

8. 「#1126. 世にも奇妙な「過去現在動詞」」 (24%)

10. 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」 (21%)

10. 「#1085. hamburger の形態論」 (21%)

10. 「#1088. 企業の対外的なメッセージについて語る --- 北澤茉奈さんとの対談 (1)」 (21%)

10. 「#1104. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 山本忠行先生とのアフリカの英語をめぐる対談 (2)」 (21%)

10. 「#1109. 『法と言語』第9章 --- 五所万実さんの「商標言語学」」 (21%)

第1位には,「はじめての古英語」シリーズより「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」が選ばれました! 過去2回のリスナー投票に引き続き3連覇です.本シリーズを人気シリーズに押し上げてくださったリスナーの方々に感謝致します.普段は小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)とのトリオでお送りしている古英語入門シリーズですが,今回は村岡宗一郎先生(日本大学)にもご同席いただき,いつもよりさらに賑やかな回となりました.小河さんによる Beowulf からの渾身の選文も効いていたと思います.なお,そのアフタートークも第5位に付けているので,合わせて多くのリスナーの方々に楽しんで聴いていただいたものと受け取っております.

第2位の「#1066. ノルマン征服 --- Ten Sixty-Six」も嬉しい入賞です.配信回番号を歴史年号に見立てた初めての回でしたが,これ自体は実はリスナーさんのアイディアでした.おかげさまです.

第3位には,「英語の語源が身につくラジオ」としては正当なトピックである「#1064. eavesdrop 「盗み聞きする」」と,言語の本質に迫った「#1115. 言語にはムダが多すぎる --- 言語の余剰性」が得票率タイで入賞しています.後者はコメント欄も非常に盛り上がりました(ぜひ覗いてみてください).

第5位タイの3回のうち2回は「はじめての古英語」シリーズのメンバーによる雑談回です.もう1回は矢冨弘先生(熊本学園大学)のコンテンツにあやかった「#1039. 英語発音は日本語よりも「口の可動域」が広い! 矢冨弘先生のブログ記事より」でした.

第8位以下の詳細は省略しますが,今年の heldio の大テーマである言語変化 (language_change) に関連する回や,ゲスト対談回も上位に入りました.

ぜひ今回のランキング結果全体を眺めていただき,まだお聴きでない回がありましたら,ぜひ聴取いただければと思います.以上,投票結果の報告でした.

2024-07-10 Wed

■ #5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました [notice][kdee][youtube][link][etymology][review][voicy][heldio][lexicography]

同僚の井上逸兵さんと YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を運営しています.毎週水・日の18:00に最新回を公開し続けて,そろそろ250回に届きそうです.

日曜日にアップされた最新回は「#247. 堀田が1年間推してきた,日本語だが内容的には英語語源辞典の世界ベスト・寺澤芳雄編集主幹『英語語源辞典』(研究社)」です.1年にわたり推し活を展開してきた日本の誇るべき辞典を改めて紹介したいと思います.ちょうど先月,その新装版が刊行されたばかりというタイミングでもあります.

動画内でお話ししている通り,『英語語源辞典』,あるいは KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) は,研究社最後の活版印刷による辞典であり,日本の英語系出版史上の金字塔ともいうべき存在です.同社のご協力により,昨年の夏,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,同辞典の編集・印刷に携わった方々にインタビューさせていただきました.今回の YouTube 動画で触れた内容の深掘りとなっていますので,ぜひ合わせてお聴きいただければ.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

関連して,2023年8月1日に「研究社note」上に「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する社内の方による記事も公開されていますので,そちらもお読みください.

同辞典については,hellog や heldio で関連するコンテンツを多く公開してきました.そのリンク集として,以下の2点を紹介しておきましょう.

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

YouTube 動画内で井上さんが発した,語源は「教室から酒場まで」使えるネタですね,というくだりは素敵なキャッチフレーズとなっていますね.使っていきたいと思います.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-07-03 Wed

■ #5546. heldio 2024年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月9日までオープン [voicy][heldio][notice][khelf][link][ranking]

本ブログの音声版・姉妹版ともいえる毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,今年第2四半期にお届けしてきた配信回のなかからベスト10を決めるリスナー投票イベントを開催中です.投票会場は7月9日(火)23:59 までオープンしていますので,この機会に聴き逃した過去配信回などを聴取いただき,マイベストの10件をじっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,音声コンテンツ一覧よりどうぞ.4月1日配信の「#1036. 月刊『ふらんす』で英語史の連載を始めています」 から6月30日配信の「#1127. 助動詞の英語史アレコレ」までの91回分が投票の対象となります.

今回のリスナー投票企画は,前々回の「2023年 heldio の推し配信回」および前回の「2024年第2四半期のベスト回」に続いての企画です.前回の結果は「#5466. リスナー投票による heldio 2024年第1四半期のランキング」でご報告していますので,ぜひご覧いただければ.

皆さん,今回も奮ってご投票ください.一昨日には投票を呼びかける「#1129. heldio 2024年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票(1人10票,7月9日まで投票受付)」を配信しました.なお,この配信回で事情を話していますが,#1113 は欠番回(幻の配信回!)となっています.

2024-06-29 Sat

■ #5542. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 9 with 小河舜さん,まさにゃん,村岡宗一郎さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][preterite-present_verb][helkatsu]

先週の木曜日,6月20日(木)の夜に,堀田研究室に4名の英語史学徒が集結しました.そこで Voicy heldio にて「はじめての古英語」シリーズの第9弾を収録し,それを一昨日「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」としてお届けしました.生配信ではありませんでしたが,ライヴ感のある充実した内容となっているかと思います.ぜひお聴きいただければ.

今回の収録は,レギュラーメンバーの小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)に加え,村岡宗一郎さん(日本大学)をお呼びして収録しました.今回は古英語のある1文に集中しましたが,それだけで十分に堪能することができました.

上記のシリーズ回の翌日には「#1125. 「はじめての古英語」第9弾のアフタートーク」で,さらに4人が盛り上がる様子をお届けしています.個々のメンバーによる音読もあり,こちらも必聴です.

シリーズを重ねるにつれ,お聴きの皆さんの古英語への関心が高まってきているように感じます.さらにいえば,hel活 (helkatsu) 全般が活気づいてきています.リスナーの Grace さんによる A to Z の「英語史研究者紹介」というべき note,lacolaco さんによる「英語語源辞典通読ノート」,Lilimi さんによる古英語ファンアートを含む「Lilimiのオト」,り~みんさんによる X 上での古英語音読の試みなど,さまざまに盛り上がってきています

「はじめての古英語」シリーズ (hajimeteno_koeigo),これからも続けていければと思います.

2024-06-14 Fri

■ #5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][goshosan][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

6月6日(木)の夜,Voicy heldio の生放送で「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいた方々には,盛り上げていただきましてありがとうございました.

シリーズも第8弾となり安定感が出てきましたが,今回は普段の3人に加え,古英語を専攻していない五所万実さん(目白大学)に生徒役・聞き手役として出演していただきました.五所さんにリスナー代表として素朴な疑問を投げかけていただいたので,普段以上に学べる回となっています.結果として,これまでとは異なるおもしろさをお届けできたと思います.

今回も引き続き Bede 著『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節を読み進めました.古英語原文は hellog 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますが,その第1段落の最後の "Þæt wīf" で始まる1文を超精読しました.語順,接続法(仮定法),関係代名詞などの統語的な観点からも,助動詞や動詞の意味変化の観点からも,英語史的に話題豊富な1文となっています.韻文から散文への文学史的な流れについても議論しています.

1時間弱にわたる文献学的な対談精読実況中継となっています.「古英語を楽しむ」という趣旨でお届けしていますので,ぜひリラックスして楽しみながらお聴きください.生放送に引き続き,4人で「#1108. 「はじめての古英語」第8弾のアフタートーク」も収録しました.恒例の3人の各々による古英語音読コーナーもあります.ぜひご聴取ください.

今後もシリーズを続けていきますが,今回で Bede のキリのよいところまで終えられたので,次回は別の古英語テキストに切り替えようと思っています.どうぞご期待ください.

2024-06-13 Thu

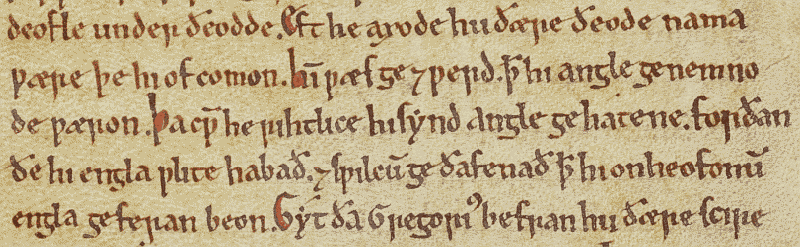

■ #5526. Pope Gregory のダジャレの現場を写本でみる [helkatsu][plaeography][oe][literature][popular_passage][christianity][oe_text][pun][lilimi][voicy][heldio][manuscript]

昨日,heldio/helwa リスナーさんの Lilimi さんによる「hel活」 (helkatsu) note 「Lilimiのオト」 の最新記事が公開された.「Procreate で古英語を書いてみた」と題して,イラストアプリを用いて古英語の文字を描かれている.hel活ならぬ古英語活に資する「古英語ファンアート」だ.

再現されている古英語テキストは「#2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ」 ([2017-04-07-1]) で紹介した1節の一部である.第2段落の第6文,中程より少し上の "Eft hē āxode . . . ȝefēran bēon." という部分だ.この箇所は,実は Lilimi さんも参加された長崎オフ会にて,参加メンバー一同で音読練習したことがある.「#1048. コアリスナーさんたちと古英語音読」をお聴きいただければ.

さて,上記で取り上げた古英語テキストの一部の写本画像を掲げたい.同テキストの典拠は,後期古英語の散文作家 Ælfric による Catholic Homilies: 2nd Series の "IX, St Gregory the Great" だ.このテキストが収められている写本とその folio は MS Ii.1.33, fol. 140v(Cambridge Univ. Digital Library)である(クリックで拡大).

ぜひ写本そのものも味わっていただければ.

2024-06-12 Wed

■ #5525. 古英語文学 --- Baugh and Cable の英語史の第52節より [bchel][oe][literature][beowulf][wulfstan][voicy][heldio][notice][hel_education][link]

Baugh and Cable の英語史の古典的名著 A History of the English Language (第6版)を原書で「超」精読する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) のシリーズ企画を進めています.このシリーズは普段は有料配信なのですが,この名著を広めていきたいという思いもあり,たまにテキストを公開しながら無料配信も行なっています.これまでのシリーズ配信回のバックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) でご確認ください.

目下,第3章をおおよそ読了するところまで来ています.第3章の最後を飾るのが第52節 "Old English Literature" (pp. 65--68) です.古英語文学に関する重要な3ページ超の節で,短時間で超精読するにはなかなか手強い節です.これを私1人で解説するには荷が重いということで,本日6月12日(水)の夕方5時半頃より,強力な助っ人をお招きして,60分弱の対談精読実況生中継として2人でお届けする予定です(それでも終わらなければ,プレミアム限定配信 helwa で引き続き生配信することも十分にあり得ます).聴取はこちらからどうぞ.

今回は公開配信ということで,テキストも以下に掲載し公開しておきます(が,シリーズ継続のために,ぜひ本書を入手していただければ). *

52. Old English Literature. The language of a past time is know by the quality of its literature. Charters and records yield their secrets the philologist and contribute their quota of words and inflections to our dictionaries and grammars. But it is in literature that a language displays its full power, its ability to convey in vivid and memorable form the thoughts and emotions of a people. The literature of the Anglo-Saxons is fortunately one of the richest and most significant of any preserved among the early Germanic peoples. Because it is the language mobilized, the language in action, we must say a word about it.

Generally speaking, this literature is of two sorts. Some of it was undoubtedly brought to England by the Germanic conquerors from their continental homes and preserved for a time in oral tradition. All of it owes its preservation, however, and not a little its inspiration to the reintroduction of Christianity into the southern part of the island at the end of the sixth century, an event whose significance for the English language will be discussed in the next chapter. Two streams thus mingle in Old English literature, the pagan and the Christian, and they are never quite distinct. The poetry of pagan origin is constantly overlaid with Christian sentiment, while even those poems that treat of purely Christian themes contain every now and again traces of an earlier philosophy not wholly forgotten. We can indicate only in the briefest way the scope and content of this literature, and we shall begin with that which embodies the native traditions of the people.

The greatest single work of Old English literature is Beowulf. It is a poem of some 3,000 lines belonging to the type known as the folk epic, that is to say, a poem which, whatever it may owe to the individual poet who gave it final form, embodies material long current among the people. It is a narrative of heroic adventure relating how a young warrior, Beowulf, fought the monster Grendel, which was ravaging the land of King Hrothgar, slew it and its mother, and years later met his death while ridding his own country of an equally destructive foe, a fire-breathing dragon. The theme seems somewhat fanciful to a modern reader, but the character of the hero, the social conditions pictured, and the portrayal of the motives and ideals that animated people in early Germanic times make the poem one of the most vivid records we have of life in the heroic age. It is not an easy life. It is a life that calls for physical endurance, unflinching courage, and a fine sense of duty, loyalty, and honor. A stirring expression of the heroic ideal is in the words that Beowulf addresses to Hrothgar before going to his dangerous encounter with Grendel's mother: "Sorrow not... . Better is it for every man that he avenge his friend than that he mourn greatly. Each of us must abide the end of this world's life; let him who may, work mighty deeds ere he die, for afterwards, when he lies lifeless, that is best for the warrior."

Outside of Beowulf, Old English poetry of the native tradition is represented by a number of shorter pieces. Anglo-Saxon poets sang of the things that entered most deeply into their experience---of war and of exile, of the sea with its hardships and its fascination, of ruined cities, and of minstrel life. One of the earliest products of Germanic tradition is a short poem called Widsith in which a scop or minstrel pretends to give an account of his wanderings and of the many famous kings and princes before whom he has exercised his craft. Deor, another poem about a minstrel, is the lament of a scop who for years has been in the service of his lord and now finds himself thrust out by a younger man. But he is no whiner. Life is like that. Age will be displaced by youth. He has his day. Peace, my heart! Deor is one of the most human of Old English poems. The Wanderer is a tragedy in the medieval sense, the story of a man who once enjoyed a high place and has fallen upon evil times. His lord is dead and he has become a wanderer in strange courts, without friends. Where are the snows of yesteryear? The Seafarer is a monologue in which the speaker alternately describes the perils and hardships of the sea and the eager desire to dare again its dangers. In The Ruin, the poet reflects on a ruined city, once prosperous and imposing with its towers and halls, its stone courts and baths, now but the tragic shadow of what it once was. Two great war poems, the Battle of Brunanburh and the Battle of Maldon, celebrate with patriotic fervor stirring encounters of the English, equally heroic in victory and defeat. In its shorter poems, no less than in Beowulf, Old English literature reveals at wide intervals of time the outlook and temper of the Germanic mind.

More than half of Anglo-Saxon poetry is concerned with Christian subjects. Translations and paraphrases of books of the Old and New Testament, legends of saints, and devotional and didactic pieces constitute the bulk of this verse. The most important of this poetry had its origin in Northumbria and Mercia in the seventh and eighth centuries. The earliest English poet whose name we know was Cædmon, a lay brother in the monastery at Whitby. The story of how the gift of song came to him in a dream and how he subsequently turned various parts of the Scriptures into beautiful English verse comes to us in the pages of Bede. Although we do not have his poems on Genesis, Exodus, Daniel, and the like, the poems on these subjects that we do have were most likely inspired by his example. About 800, and Anglian poet named Cynewulf wrote at least four poems on religious subjects, into which he ingeniously wove his name by means of runes. Two of these, Juliana and Elene, tell well-known legends of saints. A third, Christ, deals with Advent, the Ascension, and the Last Judgment. The fourth, The Fates of the Apostles, touches briefly on where and how the various apostles died. There are other religious poems besides those mentioned, such as the Andreas, two poems on the life of St. Guthlac, a portion of a fine poem on the story of Judith in the Apocrypha; The Phoenix, in which the bird is taken as a symbol of the Christian life; and Christ and Satan, which treats the expulsion of Satan from Paradise together with the Harrowing of Hell and Satan's tempting of Christ. All of these poems have their counterparts in other literatures of the Middle Ages. They show England in its cultural contact with Rome and being drawn into the general current of ideas on the continent, no longer simply Germanic, but cosmopolitan.

In the development of literature, prose generally comes late. Verse is more effective for oral delivery and more easily retained in the memory. It is therefore a rather remarkable fact, and one well worthy of note, that English possessed a considerable body of prose literature in the ninth century, at a time when most other modern languages in Europe had scarcely developed a literature in verse. This unusual accomplishment was due to the inspiration of one man, the Anglo-Saxon king who is justly called Alfred the Great (871--99). Alfred's greatness rests not only on his capacity as a military leader and statesman but also on his realization that greatness in a nation is no simply physical thing. When he came to the throne he found that the learning which in the eight century, in the days of Bede and Alcuin, had placed England in the forefront of Europe, had greatly decayed. In an effort to restore England to something like its former state, he undertook to provide for his people certain books in English, books that he deemed most essential to their welfare. With this object in view, he undertook in mature life to learn Latin and either translated these books himself or caused others to translate them for him. First as a guide for the clergy he translated the Pastoral Care of Pope Gregory, and then, in order that the people might know something of their own past, inspired and may well have arranged for a translation of Bede's Ecclesiastical History of the English People. A history of the rest of the world also seemed desirable and was not so easily to be had. But in the fifth century when so many calamities were befalling the Roman Empire and those misfortunes were being attributed to the abandonment of the pagan deities in favor of Christianity, a Spanish priest named Orosius had undertaken to refute this idea. His method was to trace the rise of other empires to positions of great power and their subsequent collapse, a collapse in which obviously Christianity had had no part. The result was a book which, when its polemical aim had ceased to have any significance, was still widely read as a compendium of historical knowledge. This Alfred translated with omissions and some additions of his own. A fourth book that he turned into English was The Consolation of Philosophy b Boethius, one of the most famous books of the Middle Ages. Alfred also caused a record to be compiled of the important events of English history, past and present, and this, as continued for more than two centuries after his death, is the well-known Anglo-Saxon Chronicle. King Alfred was the founder of English prose, but there were others who carried on the tradition. Among these is Ælfric, the author of two books of homilies and numerous other works, and Wulfstan, whose Sermon to the English is an impassioned plea for moral and political reform.

So large and varied a body of literature, in verse and prose, gives ample testimony to the universal competence, at times to the power of beauty, of the Old English language.

終わり方も実に味わい深いですね.さて,次回からは第4章 "Foreign Influences on Old English" へと進みます.

(以下,後記:2024/06/16(Sun)

上記の生放送は2時間かけて配信されました.アーカイヴでは2回に分けてお届けしました(2回目はプレミアム限定配信となります).

(1) 「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (52) Old English Literature --- 和田忍さんとの実況中継(前半)」

(2) 「【英語史の輪 #146】 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (52) Old English Literature --- 和田忍さんとの実況中継(後半)」

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-06-11 Tue

■ #5524. 「名前プロジェクト」のメンバー4名の発表ダイジェスト in heldio [onomastics][name_project][voicy][heldio][ogawashun][yadomisan][goshosan]

昨年の夏に立ち上げた「名前プロジェクト」 (name_project) の4名のメンバーが,9ヶ月ほどかけて「名前と英語史」に関する研究を各々進めてきました.その成果は学会シンポジウムにおける口頭発表という形で結実しましたが,それだけで終わらせるのはもったいないということで,Voicy heldio にて,それぞれのダイジェスト版を収録し,アーカイヴとして配信しました.

・ 「#1075. 「後期古英語期におけるヴァイキングの名称 --- 社会に呼応する名前とその役割」 --- 小河舜さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 小河舜さん(上智大学)

・ 「#1089. 「中英語の職業名 --- 英語名前史学の観点から」 --- 堀田隆一のシンポ発表ダイジェスト」 by 堀田隆一(慶應義塾大学)

・ 「#1102. 「初期近代英語におけるイエス・キリストの呼称 X に関する社会言語学的考察」 --- 矢冨弘さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 矢冨弘さん(熊本学園大学)

・ 「#1105. 「現代英語の商標にみる名前の価値とふるまい」 --- 五所万実さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 五所万実さん(目白大学)

あくまでダイジェストですので特にハンドアウトなどの資料も添付していませんし,短時間の収録かつ声で伝えられることのみをお話ししています.むしろ発表の概要としては分かりやすくなっているかもしれません.

各配信回につきまして,Voicy のコメント欄を通じてご意見やご質問などいただけますと,ご本人からの回答があるかもしれません! ぜひお寄せいただければ幸いです.

2024-06-09 Sun

■ #5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版 [link][etymology][review][voicy][heldio][helwa][lexicography][kdee][notice][khelf][hellog][asacul][notice]

寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の推し活を始めて11ヶ月ほどが経ちました.KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) と略称される本辞典は日本の英語史研究の宝といってよい頼もしい存在です.本ブログでも kdee のタグのついた記事にて様々に取り上げてきました.

KDEE 推しにとって,とても嬉しいお知らせがあります.来たる6月19日に新装版が刊行されることになっているのです.研究社のサイトよりこちらのページをご覧ください.本体価格10,000円(+税)で現行版よりも値上がりしていますが,諸般の事情によるものと漏れ聞いています.それでも,この辞典がさらに普及していくために,今回の新装版刊行はおおいに歓迎すべき出来事だと思います.まだお持ちでない方は,ぜひ現行版あるいは新装版で入手され,英語史や英語語彙の学びに最大限に活用していただければ.

さて,前回の私の『英語語源辞典』推し活報告は,3ヶ月ほど前のことでした(cf. 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])).この3ヶ月の間にも推し活を続けてきましたので,前回の続きとして時系列で報告したいと思います.

・ 2024年3月15日 helwa のオンラインオフ会にて「『英語語源辞典』を漫然と読む/飲む」企画の第2回が開催される.

・ 2024年4月27日 朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の開講がスタートする.1年かけて全12回の講座を毎月指定土曜日に開催予定.初回は「英語語源辞典を楽しむ」.本シリーズ講座では KDEE 以外の英語語源辞典も参照するがメインは KDEE.なお,2018年にも『英語語源辞典』に注目しつつ朝カルで英語語源講座を開いたことがある(cf. 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])).

・ 2024年5月14日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんによる note 上の「英語語源辞典通読ノート」にて,A の項目が踏破された旨が報告される.偉業.

・ 2024年5月18日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第2回「英語語彙の歴史を概観する」が開講される.

・ 2024年6月6日 heldio にて「#1101. 『英語語源辞典』凡例読みシリーズ with 藤原郁弥さん&青木輝さん」が配信される.

・ 2024年6月8日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第3回「英単語と「グリムの法則」」が開講される.

皆さんも,どのような形であれ,ぜひ KDEE 推し活にご参加いただければ!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-06-05 Wed

■ #5518. 3年ぶりに再ブレイク --- 井上逸兵(著)『英語の思考法』(筑摩書房,2021年) [youtube][inohota][inoueippei][notice][voicy][heldio]

毎週水・日の午後6時に新作動画を配信している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でご一緒している井上逸兵さんの3年前の新書『英語の思考法』が再ブレイクしています.

あるインフルエンサーの方の言及が再ブレイクの直接のきっかけとのことですが,井上さんの分析によると,本質的な背景もあるのではないかとのことです.最新の YouTube 回で,この辺りをお話しいただいています.「#237. インフルエンサーさんのおかげだが,その背後にあるものは?」をご覧ください.

井上さんには,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも何度か対談させていただいています.『英語の思考法』を著者とともに語る贅沢な配信回もあります.ぜひお聴きいただければと思います.

・ 「#108. 『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」 (2021/09/17)

・ 「#144. 対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」 (2021/10/22)

・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)

・ 「#726. #726. 井上逸兵さんとの雑談生放送」 (2023/05/28)

なお,もしかすると本日6月5日(水)の夕方に,井上逸兵さんと Voicy heldio で生放送をお届けするかもしれません(あるいは後日にアーカイヴ配信します).こちらからチャンネルをフォローしていただけますと通知が入るようになりますので,ぜひフォローをよろしくお願いいたします.

・ 井上 逸兵 『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年.

2024-06-03 Mon

■ #5516. あなたの「推し前置詞」は何ですか? [preposition][khelf][voicy][heldio][helwa][notice]

先週末,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,標記の趣旨で2回の配信回を公開しました.「#1096. あなたの推し前置詞を教えてください with 小河舜さん&まさにゃん」と「#1097. あなたの推し前置詞を教えてください with khelf 青木輝さん&藤原郁弥さん」です.英語史を研究する4人に好きな前置詞とその理由を尋ねるという,それだけの回だったのですが,多くのリスナーの皆さんからコメントをいただくとともに,各リスナーからも独自の推し前置詞を挙げていただきました.

実はこの企画そのものはプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) で先に実施していたものだったのですが,盛り上がったので heldio でも実施してみた次第です.先の企画は5月のサブスクの有料配信回にてお届けしています(【英語史の輪 #135】あなたの「推しの前置詞」は何ですか?(無茶振り大会)」および「【英語史の輪 #136】「推し前置詞」回の振り返り」).

もっといえば,私の大学の授業内でも同じ質問を学生に問いかけており,この1--2週間ほどは「推し前置詞」の話題で私自身が盛り上がっていたのでした.滅多にお目にかからない前置詞もあり,卑近だけれども用法が多いので気になる前置詞もあり,皆さんがそれぞれ思い思いに選んでくれました.

結果として,様々な推し前置詞とその理由が集まってきました.まだまだ収集したいと思いますので,ぜひ本ブログをお読みの皆さんには「#1096. あなたの推し前置詞を教えてください with 小河舜さん&まさにゃん」等のコメント欄でリスナーさんの回答サンプルを読んでいただいた上で,同じそちらのコメント欄に,ご自身の推し前置詞とその理由を書き込んでいただければと思います.

参考までに「#947. 現代英語の前置詞一覧」 ([2011-11-30-1]) を訪問いただければ,英語の前置詞には少なくとも194個ほどがあることが分かると思います.この中から,コレだと思ったものを選び,コメントにお寄せ願います.

2024-06-01 Sat

■ #5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月23日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

今回もお相手は小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)です.毎回3人で元気に配信しています.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

今回は,音読練習,統語的呼応と語順,仮定法を含む動詞屈折のおさらい,散文の発達に関する話題等で議論が盛り上がりました.収録後,3人のくだけた振り返り回として「#1094. 「はじめての古英語」第7弾のアフタートーク」も公開していますので,ぜひお聴きください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

(7) 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」

次回もお楽しみに!

2024-05-30 Thu

■ #5512. いのほた言語学チャンネルの「言語学バル」に井出新先生がご出演中 [inohota][youtube][notice][voicy][heldio][link]

毎週水・日の午後6時に,同僚の井上逸兵先生とともに「いのほた言語学チャンネル」をお届けしています.水曜日の回は「言語学バル」と題し,ゲストをお迎えしてビールを飲みながら,肩の凝らない動画を配信しています.

目下「言語学バル」では,先週から始まって4週間にわたり,同僚の英文学者井出新(いであらた)先生をゲストとしてお招きし,3人でトークを繰り広げています.井出先生のご専門は,Christopher Marlowe (1564--1603) や William Shakespeare (1564--1616) を中心とする初期近代の劇作家とその周辺です.

先週の第1回動画は「シェイクスピア・近代演劇の第一人者・井出新さん(慶應義塾大学)が語るシェイクスピア時代の言語と社会」(上記の左側の動画)という導入の回でした.昨日公開された第2回動画は「中世も近代演劇も四体液説を知らねばわからない!?」(右側の動画)です.3人とも調子が出てきました.来週以降の続編もお楽しみに.

さて,我々3人の所属する慶應義塾大学文学部英米文学専攻では「慶大文英米文学専攻公式チャンネル」という YouTube チャンネルが開設されています.必ずしもタイミングを狙ったわけではないのですが,最近そちらの公式チャンネル内で始まった「英米カフェ」シリーズの第1回にも井出先生がご登場しています.「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」も合わせて視聴いただければ.

井出先生と関連して,以下の各種メディアのコンテンツもご参照ください.

・ hellog 「#5507. YouTube 「英米カフェ」第1回 「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」」 ([2024-05-25-1])

・ hellog 「#5357. 井出新先生との対談 --- 新著『シェイクスピア それが問題だ!』(大修館,2023年)をめぐって」 ([2023-12-27-1])

・ heldio 「#934. 『シェイクスピア,それが問題だ!』(大修館,2023年) --- 著者の井出新先生との対談」

・ いのほた言語学チャンネル 「#195. 井出新さん『シェイクスピア,それが問題だ! --- シェイクスピアを楽しみ尽くすための百問百答』(大修館書店)のご紹介」

2024-05-29 Wed

■ #5511. 6月8日(土)の朝カル新シリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][grimms_law][verners_law][consonant][stress][phonetics][loan_word][french][latin][voicy][heldio]

新年度より,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.

これまでに第1回「語源辞典でたどる英語史」を4月27日(土)に,第2回「英語語彙の歴史を概観する」を5月8日(土)に開講しましたが,それぞれ驚くほど多くの方にご参加いただき盛会となりました.ご関心をお寄せいただき,たいへん嬉しく思います.

第3回「英単語と「グリムの法則」」は来週末,6月8日(土)の 17:30--1900 に開講されます.シリーズを通じて,対面・オンラインによるハイブリッド形式での開講となり,講義後の1週間の「見逃し配信」サービスもご利用可能です.シリーズ講座ではありますが,各回はおおむね独立していますし,「復習」が必要な部分は補いますので,シリーズ途中からの参加でも問題ありません.ご関心のある方は,こちらよりお申し込みください.

2回かけてのイントロを終え,次回第3回は,いよいよ英語語彙史の各論に入っていきます.今回のキーワードはグリムの法則 (grimms_law) です.この著名な音規則 (sound law) を理解することで,英語語彙史のある魅力的な側面に気づく機会が増すでしょう.グリムの法則の英語語彙史上の意義は,思いのほか長大で深遠です.英語語彙学習に役立つことはもちろん,印欧語族の他言語の語彙への関心も湧いてくるだろうと思います.『英語語源辞典』(研究社,1997年)をはじめとする語源辞典や,一般の英語辞典も含め,その使い方や読み方が確実に変わってくるはずです.

講座ではグリムの法則の関わる多くの語源辞典で引き,記述を読み解きながら,実践的に同法則の理解を深めていく予定です.どんな単語が取り上げられるかを予想しつつ講座に臨んでいただけますと,ますます楽しくなるはずです.『英語語源辞典』をお持ちの方は,巻末の「語源学解説」の 3.4.1. Grimm の法則,および 3.4.2. Verner の法則 を読んで予習しておくことをお薦めします.

参考までに,本シリーズに関する hellog の過去記事へのリンクを以下に張っておきます.第3回講座も,多くの皆さんのご参加をお待ちしております.

・ 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])

・ 「#5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内」 ([2024-05-04-1])

(以下,後記:2024/05/30(Thu))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-05-27 Mon

■ #5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][voicy][heldio]

*

今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書かせていただいています.先日『ふらんす』6月号が刊行されました.今回で第3回となる記事のタイトルは「英語に借用された最初期の仏単語」です.以下の小見出しのもと,2頁ほどの読み物となっています.

・ フランス語との腐れ縁とその馴れ初め

・ 最初の仏借用語は古英語末期から

・ ノルマン征服後の2世紀は意外と地味

・ フランス語に置き換えられた法律用語

英語語彙にフランス語からの借用語が多く含まれていることはよく知られていますが,そもそも英仏語の言語接触 (contact) にはどのような背景があったのでしょうか.今回の記事では,両言語の出会いと,言語接触の最初期の状況を記述しました.最初期にはフランス語からの影響は意外と限定的だったことなどが,主たる話題となっています.

フランス語と英語史を掛け合わせた話題は豊富にあり,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも多く取り上げてきました.参考までに,関連する配信回をいくつか挙げておきます.

・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」

・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」

・ 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」

・ 「#1087. 英語の料理用語はフランス語とともにあり」

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第3回 英語に借用された最初期の仏単語」『ふらんす』2024年6月号,白水社,2024年5月23日.52--53頁.

2024-05-25 Sat

■ #5507. YouTube 「英米カフェ」第1回 「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」 [youtube][eibeicafe][notice][inohota][voicy][heldio][literature]

1年ほど前に,私が所属している慶應義塾大学文学部英米文学専攻より YouTube チャンネル「慶大文英米文学専攻公式チャンネル」がオープンしました.

すでに2本の動画「慶應義塾大学文学部英米文学専攻のご案内・2023年度・2年生向け」と「慶應義塾大学文学部松田隆美教授(現名誉教授)最終講義「旅のナラティヴと中世英文学研究」(2023年3月19日)@慶應義塾大学三田キャンパス」が公開されています.

これまでは特別なイベントの記録という趣でしたが,このたび新たに「英米カフェ」と題するシリーズ企画が立ち上がりました.同専攻所属の研究者・教員が様々な組み合わせでカジュアルにお話ししていくというシリーズです.

「英米カフェ」の記念すべき第1回は「井出新(英文学)×原田範行(英文学)×井上逸兵(英語学)」です.19分ほどの動画です.ぜひご視聴いただき,コメント等もお寄せいただければ幸いです.

こちらの第1回では,英文学者のお二人,井出新(いであらた)先生と原田範行(はらだのりゆき)先生がそれぞれ英文学との馴れ初めをお話ししています.聞き手役は「英米カフェ」のプロデューサー兼ディレクターである井上逸兵先生です.

「英米カフェ」を通じて英米文学専攻と英語文学文化研究の魅力をたくさんお伝えしていければと思っています.チャンネル登録のほど,よろしくお願いします.

YouTube チャンネルといえば,井上&堀田で毎週(水)(土)の午後6時に定期的にお届けしている「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)もよろしくどうぞ.

井出新先生につきましては,以下のメディアにもご出演くださっています.合わせてご訪問いただければ.

・ heldio 「#934. 『シェイクスピア,それが問題だ!』(大修館,2023年) --- 著者の井出新先生との対談」

・ いのほた言語学チャンネル 「#195. 井出新さん『シェイクスピア,それが問題だ! --- シェイクスピアを楽しみ尽くすための百問百答』(大修館書店)のご紹介」

2024-05-19 Sun

■ #5501. 「インドの英語」をめぐる加藤拓由先生との対談 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の第4章 [voicy][heldio][notice][world_englishes][we_nyumon][indian_english]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,5月15日(水)と18日(土)の2回にわたり,加藤拓由先生(岐阜聖徳学園大学)との対談をお届けしました.「#1080. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 加藤拓由先生とのインドの英語をめぐる対談」と「#1083. 小学校英語教育事情の日印比較 --- 加藤拓由先生との対談」です.それぞれお聴きください.

加藤先生は小学校英語教育のご専門で,インドでの教育経験もあり,昨年出版された大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂)の第4章「インドの英語」を,榎木薗鉄也先生とともに執筆されています.今回の対談では,執筆の裏事情や,インドの言語事情および小学校英語の日印比較についてお話を伺いました.

インドの言語事情,第4章で書かれたコラムに関する裏話,小学校英語教育などについてお話ししただきましたが,私にとっては初めて知ることが多く,たいへん新鮮で啓発的な対談の機会となりました.皆さん,ぜ対談回を聴取いただき,ご意見やご質問などがありましたら,Voicy のコメント欄より書き込んでいただければと思います.

インド英語については,第4章の共著者の榎木薗鉄也先生とも2回にわたり Voicy で対談したことがあります.それぞれ以下の記事よりアクセスできますので,そちらもお聴きください..

・ 「#5365. 「インドの英語」をめぐって榎木薗鉄也先生と対談 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の第4章」 ([2024-01-04-1])

・ 「#5375. 榎木薗鉄也先生とインド英語について対談しました」 ([2024-01-14-1])

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow