2025-07-04 Fri

■ #5912. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年7月4日(金)より7月10日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでください.

3ヶ月に一度の恒例企画となっていますが,本ブログの音声版・姉妹版というべき毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,今年の第2四半期にお届けしてきた配信回(全91回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催しています.1人10票まで投票できます.投票会場は7月10日(木)23:59 までオープンしています.この機会に聴き逃した過去配信回を聴取いただき,じっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.4月1日配信の「#1402. Helvillian 4月号が公開!」 (2025/04/01) から6月30日配信の「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/30) までの91回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける「#1496. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン」を Voicy より配信しました.そちらも合わせてお聴きください.

・ 「#1402. Helvillian 4月号が公開!」 (2025/04/01)

・ 「#1403. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第15弾」 (2025/04/02)

・ 「#1404. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」 (2025/04/03)

・ 「#1405. 皆さんが気になっている副詞をご紹介 --- リスナー参加型企画」 (2025/04/04)

・ 「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/04/05)

・ 「#1407. コメント返し --- 高崎・伊香保温泉オフ会の余韻とともに」 (2025/04/06)

・ 「#1408. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (1) --- 語源的綴字」 (2025/04/07)

・ 「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/04/08)

・ 「#1410. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 (2025/04/09)

・ 「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/10)

・ 「#1412. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (2) --- 2重語」 (2025/04/11)

・ 「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」 (2025/04/12)

・ 「#1414. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第16弾」 (2025/04/13)

・ 「#1415. 偽友達クイズ from 京都オフ会」 (2025/04/14)

・ 「#1416. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (3) --- 過去完了」 (2025/04/15)

・ 「#1417. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (2) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/16)

・ 「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」 (2025/04/17)

・ 「#1419. heldio 2025年第1四半期のリスナー投票の結果発表」 (2025/04/18)

・ 「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」 (2025/04/19)

・ 「#1421. コメント返し 2025/04/20(Sun)」 (2025/04/20)

・ 「#1422. 目下英語史をはじめるなら『はじめての英語史』かも」 (2025/04/21)

・ 「#1423. ラテン語から英単語を当てるクイズ from 京都オフ会」 (2025/04/22)

・ 「#1424. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (3) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/23)

・ 「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」 (2025/04/24)

・ 「#1426. 『英語語源辞典』をランダム読み --- khelf メンバーとの思いつき企画」 (2025/04/25)

・ 「#1427. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」最新回への学生からの感想を紹介」 (2025/04/26)

・ 「#1428. コメント返し 2025/04/27(Sun)」 (2025/04/27)

・ 「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 (2025/04/28)

・ 「#1430. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」 (2025/04/29)

・ 「#1431. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第17弾」 (2025/04/30)

・ 「#1432. 教えて khelf 会長! --- 「米語」と「挨拶」をめぐって」 (2025/05/01)

・ 「#1433. Helvillian 5月号が公開! --- NotebookLM で生成した対談入り」 (2025/05/02)

・ 「#1434. 『ことばと文字』18号が出ました --- 特集「語彙と文字の近代化」にご注目」 (2025/05/03)

・ 「#1435. コメント返し 2025/05/04(Sun)」 (2025/05/04)

・ 「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/05/05)

・ 「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/06)

・ 「#1438. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第18弾」 (2025/05/07)

・ 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」 (2025/05/08)

・ 「#1440. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- アフタートーク with 小河舜さん」 (2025/05/09)

・ 「#1441. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(後半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (2025/05/10)

・ 「#1442. Shakespeare の英語史上の位置づけ --- 矢冨弘先生インタビュー from 京都オフ会」 (2025/05/11)

・ 「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」 (2025/05/12)

・ 「#1444. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (2) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/13)

・ 「#1445. ラテン語と英語の関係とは? --- ラテン語さん『ラテン語でわかる英単語』(ジャパンタイムズ出版,2025年)」 (2025/05/14)

・ 「#1446. アイルランド雑談 with ykagata さん & camin さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/15)

・ 「#1447. 緊急生配信(のアーカイヴ) --- 6月18日に『英語語源ハンドブック』(研究社)が出ます」 (2025/05/16)

・ 「#1448. 5月24日の朝カル講座では through に注目します」 (2025/05/17)

・ 「#1449. コメント返し 2025/05/18(Sun)」 (2025/05/18)

・ 「#1450. 語源的綴字の英仏対照言語史 with camin さん & 寺澤志帆さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/19)

・ 「#1451. 『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー企画 --- 今晩7時より共著者たちと生配信」 (2025/05/20)

・ 「#1452. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (3) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/21)

・ 「#1453. 緊急生配信企画(のアーカイヴ) 共著者と語る『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー」 (2025/05/22)

・ 「#1454. 嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」 (2025/05/23)

・ 「#1455. khelf 泉類さんとリンガ・フランカとしての英語をめぐって --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/24)

・ 「#1456. コメント返し 2025/05/25(Sun)」 (2025/05/25)

・ 「#1457. 編集者・寄稿者と語る月刊ウェブマガジン Helvillian」 (2025/05/26)

・ 「#1458. 『英語語源辞典』 (KDEE) の通読者によるマニアックすぎるトーク --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/27)

・ 「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/05/28)

・ 「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/29)

・ 「#1461. Helvillian 6月号が公開! --- 月に一度のhel活祭り」 (2025/05/30)

・ 「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/31)

・ 「#1463. コメント返し 2025/06/01(Sun)」 (2025/06/01)

・ 「#1464. YouTube 「文藝春秋PLUS」に出演して60分ほど英語史を語っています」 (2025/06/02)

・ 「#1465. 衝撃!どうなるこれからの語学 --- 皐月収録回@三田より」 (2025/06/03)

・ 「#1466. 時制とは何か?」 (2025/06/04)

・ 「#1467. いかにして古英語 mycel が現代英語 much に変わったか?」 (2025/06/05)

・ 「#1468. 『英語語源ハンドブック』の狙いと見出し語の選定」 (2025/06/06)

・ 「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」 (2025/06/07)

・ 「#1470. コメント返し 2025/06/08(Sun)」 (2025/06/08)

・ 「#1471. 7月19日(土)朝日カルチャーで「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」」 (2025/06/09)

・ 「#1472. 『英語語源ハンドブック』発売まであと8日 --- eight の項を覗き見」 (2025/06/10)

・ 「#1473. 土曜日の『英語語源ハンドブック』新刊紹介の振り返り」 (2025/06/11)

・ 「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」 (2025/06/12)

・ 「#1475. 『英語語源ハンドブック』の用語解説欄を覗き見」 (2025/06/13)

・ 「#1476. Caxton がイングランドに初の印刷所を設けた年」 (2025/06/14)

・ 「#1477. コメント返し 2025/06/15(Sun)」 (2025/06/15)

・ 「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」 (2025/06/16)

・ 「#1479. いよいよ明日『英語語源ハンドブック』が発売 --- 「フォトチャレンジ」と「Amazon最速レビュー」の2つの企画にご協力ください!」 (2025/06/17)

・ 「#1480. 「女ことば」の言語学 --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/06/18)

・ 「#1481. 『英語語源ハンドブック』のフォトチャレンジを始めています」 (2025/06/19)

・ 「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 (2025/06/20)

・ 「#1483. 今晩の朝カルの話題は "season" --- 『英語語源ハンドブック』で項目を覗いてみます」 (2025/06/21)

・ 「#1484. コメント返し 2025/06/21(Sat)」 (2025/06/22)

・ 「#1485. khelf の恒例企画「英語史コンテンツ50」を今年度も始めました」 (2025/06/23)

・ 「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」より」 (2025/06/24)

・ 「#1487. add の「中身のない」語源 --- 『英語語源ハンドブック』と「英語語源辞典でたどる英語綴字史」」 (2025/06/25)

・ 「#1488. 週末は名古屋 --- 近代英語協会と helwa オフ会」 (2025/06/26)

・ 「#1489. 英語史研究者はどのようにして研究対象の時代を選ぶのか?」 (2025/06/27)

・ 「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」 (2025/06/28)

・ 「#1491. khelf 会長,青木輝さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/29)

・ 「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/30)

2025-07-03 Thu

■ #5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][ogawashun][oe][hee]

月に1度のお祭りのお知らせです.先日6月28日,『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年7月号(第9号)がウェブ公開されました.hellog 読者の方々にはもうお馴染みのことと思います.helwa のメンバー有志が毎月 note 上で制作している hel活 (helkatsu) の月刊ウェブマガジンです.創刊からあっという間に9号を数えることになりました.今回も質,量ともに充実のラインナップです.ゆっくりお読みいただき,じっくりお楽しみください.

今回の表紙を飾るのは,camin さんこと片山幹生さんがご提供くださったアイルランドの美しい写真です.静かなアイルランドの風景から,ヘルメイトの皆さんの熱い思いが伝わってきます.

今号の特集は「古英語を嗜む」です.古英語と聞くと,とっつきにくいと感じる方もいるかもしれません.現代英語とは異なる文字や文法をもつ言語ですから,それも当然です.しかし,今号の特集記事群を読めば,その奥深さと魅力が分かると思います.古英語の世界に足を踏み入れる良い機会になるはずです.

とりわけ注目していただきたいのは,heldio/helwa でもお馴染みの小河舜氏(上智大学)による特別寄稿です.「「主の祈り」で味わう古英語の文体」と題する書き下ろしの1編.古英語の専門家による古英語紹介ですので,たいへん貴重です.

また,「新企画 英語語源ハンドブック」も要注目です.『英語語源ハンドブック』の発売は6月18日のことでしたが,これに先だって,ヘルメイトの間では「ハンドブックにはあれこれの説明があるかもしれない,ないかもしれない」という予想遊びが繰り広げられていました.その遊びに関する記事をとりまとめたのが,この新企画のセクションです.

そのほか,今号には多彩な記事や寄稿文が満載です.ここですべてを紹介することはできませんが,寄稿者のお名前を列挙しておきましょう.ari さん,umisio さん,camin さん,川上さん,Grace さん,こじこじ先生,しーさん,ぷりっつさん,みさとさん,mozhi gengo さん,Taku さん(金田拓さん),lacolaco さん,り~みんさん,Lilimi さんです.

月刊 Helvillian は,helwa の活発なコミュニティ活動の賜物であり,「英語史をお茶の間に」届けるという目標を力強く推し進めてくれる存在です.helwa に参加している皆さんの活動の様子については,ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになり,とくとお聴きいただければ.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお薦めです.

この夏は hel活も熱いです.hellog 読者の皆さんには,ぜひ最新号の Helvillian を広めていただければと思います.

Helvillian 7月号については,Voicy heldio でもご紹介しています.「#1494. Helvillian 7月号が公開! --- 古英語を嗜もう」もお聴きください.

2025-06-26 Thu

■ #5904. 旺文社『Argument』春夏号にエッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」を寄稿しました [voicy][heldio][elt][obunsha][notice]

旺文社から発行されている英語の先生向け季刊誌『Argument --- 研究と指導』の2025年第1号(春夏号)に,巻頭エッセイを書かせていただきました.「素朴な疑問を大事に,英語史」と題する1ページの文章です.

『Argument』は高校英語科の教員に向けて限定配布されている情報誌で,その趣意としては次のようにあります.

日常の英語授業・教授法から大学入試・辞書・参考書の活用法,英検指導に至るまで幅広いトピックを先生方と共に考え,英語教育に役立つ情報を発信します.旺文社は先生方の「英語教育ネットワーク」の確立を目指しています.」

学校関係者であればこちらのHPよりより資料請求できますが,ご紹介の号については受付はすでに締め切られているとのことです.

一昨日,『Argument』に寄稿したエッセイと関連づける形で,Voicy heldio にて「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」」を配信しました.

今日の hellog 記事では,上記の heldio 配信回の内容をベースに,文章としてまとめ直したものをお届けします.

巻頭エッセイでは,私自身が英語史研究の道に進んだきっかけや,日々の研究・教育活動で最も大切にしている姿勢について述べました.その核心は,「答え」よりも「問い」,そして「スッキリ」よりも「モヤモヤ」が物事の探求において重要である,という点です.

私たちは何か疑問に思うことがあると,すぐにその「答え」を知りたがる傾向があります.インターネットで検索すれば,大概の問いには何らかの答えが見つかる時代です.答えが与えられ,疑問が解消されると,一種の快感が得られます.いわゆる「スッキリ」した状態です.もちろん,この快感自体を否定するつもりはありません.しかし,学問上の探求においては,この「スッキリ」を性急に求めすぎることは,かえって深い理解を妨げることになりかねないのです.

なぜなら,真に価値があるのは,多くの場合「答え」そのものではなく,その答えを導き出すに至った「問い」の立て方にあるからです.陳腐な問いからは陳腐な答えしか生まれません.一方で,「良い問い」を立てることができたならば,その探求は半ば成功したようなものです.これは逆説的に聞こえるかもしれませんが,「良い問い」とは,それ自体がすでに答えへの道筋を,あるいは答えの本質的な部分を内包しているものなのです.問題を正しく設定し,焦点を明確に定める行為そのものが,きわめて創造的な知の営みといえます.

この「答えよりも問いが大事」という考え方は,「スッキリよりもモヤモヤが大事」という姿勢とパラレルです.「スッキリ」が「答え」によってもたらされる一時的な安堵であるとすれば,「モヤモヤ」は「問い」を抱え続け,思考を巡らせている持続的な状態です.この「モヤモヤ」こそが,知的探求のエンジンであり,新たな発見を生み出すための不可欠な基盤となります.すぐに答えの出る問いは,私たちをそれ以上遠くへ連れて行ってはくれません.むしろ,なかなか答えが見つからず,頭の中で様々な可能性が渦巻いている「モヤモヤ」した状態こそが,思考を深め,対象への解像度を高めてくれるのです.

これは,実際には,学問上の探求に限った話ではありません.日々の学習や仕事において,ふと心に浮かんだ「なぜ?」という素朴な疑問を大切に育てること,すぐに「答え」を求めて解消してしまうのではなく,しばらくの間「モヤモヤ」として抱え続け,自分なりに考えてみること,その知的な我慢こそが,私たちをより深い理解へと導いてくれるのではないでしょうか.皆さんの心の中にある「モヤモヤ」は,未来の豊かな実りにつながる貴重な種なのかもしれません.

以下の heldio 過去回でも同趣旨でお話ししていますので,ぜひお聴きいただければ.

・ 「#510. 中高生に向けて モヤり続けることが何よりも大事です」(2022年10月23日)

・ 「#633. 答えを出すより問いを立てよ」(2023年2月23日)

・ 堀田 隆一 「素朴な疑問を大事に,英語史」『Argument』2025年第1号(2025年春夏号),旺文社.2025年5月.1頁.

2025-06-23 Mon

■ #5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦 [notice][hee][heldio]

2025年6月18日(水)に研究社より刊行された『英語語源ハンドブック』.ネット書店で購入された方も,リアル書店で手に取っていただいた方もいらっしゃるかと思います.

このたび,本書のプロモーション企画として『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジを始めています.これは,全国のリアル書店で本書がどのように陳列されているか,読者の皆さんに写真に収め,SNS に投稿していただくという企画です(撮影については,事前に書店員さんに許可を取っていただくようお願いします).企画の詳細については,1週間前の記事「#5894. 『英語語源ハンドブック』発売記念企画 (1) --- 「フォトチャレンジ」のお知らせ」 ([2025-06-16-1]) をご覧ください.

この企画の先陣を切るべく,発売日の翌日6月19日(木)に,『英語語源ハンドブック』チームメンバーのうちの4人,および研究社の営業担当者2人の計6人で都内の3書店を巡回してきました.巡回したのは,ジュンク堂書店池袋本店,丸善丸の内本店,紀伊國屋書店新宿本店です.これら都心の大規模書店で,どのような陳列状況になっているかを確認し,フォトチャレンジの狼煙を上げるのが目的でした.

当日の巡回の直後,居酒屋で涼を取りながら,チームメンバー4人で「感想戦」を収録したのが,6月20日(金)に Voicy heldio で配信した「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦です.以下では,この heldio 配信回の内容を要約・補足する形で,書店めぐりの様子と「感想戦」のポイントを報告します.

まず,いずれの書店でも平積みやパネル展示などで,手厚く扱っていただいていたのが感動的でした.書店の方々が事前準備してくださっていたことがよく伝わりました.感謝する次第です.

ジュンク堂書店池袋本店では,専門書が豊富に並ぶなか,本書が語学書の中心に据えられており,存在感は抜群でした.丸善丸の内本店でも,新刊コーナーでの展開に加え,関連書との連携も図られており,書店員さんの熱意を感じることができました.紀伊國屋書店新宿本店では,見えやすい,手に取りやすい位置にドカンと並べていただき,幅広い層の読者にアピールできるよう工夫の凝らされた陳列が印象的でした.

まさにこのリアル書店ならではの創意工夫が,4人の感想戦でのメインの話題となりました.オンライン書店での購入が主流となりつつある現代において,リアル書店がどのように存在感を放っていくべきか,本書の陳列を通して考えさせられました.本書の隣に関連書籍を並べて相乗効果を図ったり,POPを絶妙な位置に立てて本書の魅力をアピールしてくださったりと,書店員さんのアイディアが,読者と本との出会いを演出していることを改めて認識しました.4人にとって,今回の書店めぐりは大人の社会科見学というべきものになりました.

書店でのマナーについても話題に上りました.書店で写真を撮る際には,必ず店員さんに許可を得ること,書店さんの営業の妨げにならないように配慮することが求められます.この hellog 記事をお読みになっている多くの方々におかれましては,ぜひマナーを守りつつフォトチャレンジ企画に参加し,全国津々浦々の書店から『英語語源ハンドブック』の陳列状況をご報告していただけますよう,お願いします.この数日のあいだにも,すでに多くの報告が SNS に上がってきています.

今回の書店めぐりを通じて,リアル書店という場所が単なる「本を売る場」ではなく,文化を育み,人々の知的好奇心を刺激する場であることを強く認識した次第です.書店さんに多謝.

2025-06-22 Sun

■ #5900. khelf 企画「英語史コンテンツ50」(2025年度版)がスタートしました [notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2025][helkatsu][voicy][heldio]

(このアイコンとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf(慶應英語史フォーラム)では,毎年度「英語史コンテンツ50」なる企画を実施しています.現役大学院生・学部生を中心とする khelf メンバーが,休日を除く毎日,順次1つずつ英語史に関するコンテンツを khelf HP 上に公開していく,「英語史駅伝」とでも呼ぶべきイベントです.毎年,企画運営側としては,途中でバトンが途切れないかとハラハラしながら見守っていますが,今年度も何とか最後までつなぎたいと願っています.

2021年度に始まったこのイベントは,今年度で5年目を迎えることになりました.過年度は年度始めの4月などにスタートしていましたが,今年度は諸事情により6月下旬というタイミングからの開始となりました.今回は50件まで続くかどうかは分からない中での見切り発車ではありますが,なるべく長く続けていければと思っています.

2025年度の「英語史コンテンツ50」は,一昨日6月20日(金)にスタートしています.すでに2件のコンテンツが上がっているので,こちらでもリンクを紹介しておきます.

・ #1. 「6月」からはじまる「英語史」探索

・ #2. 品詞を考える --- 名詞と副詞は同じ??

「英語史コンテンツ」はいずれも気軽に読める短いエッセイで,英語史を日常化するための素材としても最適です.今後継続的に公開されてくるコンテンツも,初めて英語史に触れる読者を意識した導入的な話題が多くなってくるはずです.本ブログ hellog や,その姉妹版・音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とともに,「英語史コンテンツ50」を訪問することを,ぜひ日々の習慣にしていただければ幸いです.毎日のコンテンツ公開情報は khelf の公式 X アカウント @khelf_keio からもお知らせしていく予定です.ぜひそちらもフォローいただき,リマインダーとしてご利用いただければと思います.

前述の通り,本イベントの実施は,今回で5年目となります.過年度のコンテンツ一覧については,こちらの入り口ページよりアクセスしてください.いずれのコンテンツもアーカイヴ化されており,すべて閲覧・ダウンロード可能ですので,ぜひバックナンバーもご覧ください.以下の hellog 記事では過年度のベスト10コンテンツを紹介していますので,ご参照ください.

・ 2021年度のベスト10:「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1])

・ 2022年度のベスト10:「#5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2023-04-16-1])

・ 2023年度のベスト10:「#5447. 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2024-03-26-1])

主として学生による英語史活動の一環としてのイベントですので,温かく見守っていただければ幸いです.hellog 読者の皆さんには,応援のほど,よろしくお願いします.

2025-06-17 Tue

■ #5895. 『英語語源ハンドブック』発売記念企画 (2) --- 「Amazon 最速レビュー」にご協力ください [hee][notice][voicy][heldio]

明日の6月18日(水),この1ヶ月ほど広報してきた『英語語源ハンドブック』(研究社)が,いよいよ発売となります.

昨日の記事「#5894. 『英語語源ハンドブック』発売記念企画 (1) --- 「フォトチャレンジ」のお知らせ」 ([2025-06-16-1]) では,発売記念企画の第1弾として「フォトチャレンジ」をご案内しましたが,今日はそれに続く企画の第2弾をご案内します.「Amazon 最速レビュー」です.その名の通り,『英語語源ハンドブック』をいち早く手にしてくださった皆さんに,Amazon レビューにご感想等を投稿していただこうという企画です.

本題に入る前に,まずは1ヶ月ほど前の5月20日の「予約爆撃アワー企画」について触れさせてください.あの企画では,皆さんの熱意と行動力に,関係者一同も本当に驚きました.おかげさまで,本書は Amazon 新着ランキングの「英語」部門で1位を獲得したばかりか,その地位を長らくキープしてきました.また,さらに上の階層の「語学・辞事典・年鑑」部門で2位という結果を残すこともできました.ご協力くださった皆さんに,改めて感謝いたします.

予約段階での盛り上がりが,本書の発売前の認知度を大きく押し上げてくれたことは間違いありません.そして,明日以降に重視したいのは,発売直後の「初速」です.現代の書籍販売,特にオンラインでは,この初速がその後の売れ行きを大きく左右すると言われています.発売後の1,2週間でどれだけレビューが集まるか.これがその後の本書の注目度を決定づけることになります.そこで皆さんに「Amazon 最速レビュー」企画へのご協力をお願いしたい次第です.

参加方法はシンプルです.本書を手にしましたら,ぜひ Amazon の『英語語源ハンドブック』のページでレビューを投稿していただければと思います.いくつかポイントをまとめます.

・ Amazon で購入していなくてもレビューは投稿できます.書店で入手された方もぜひご参加ください.

・ 長文コメントである必要はありません.お忙しい方におかれましては,一言の感想でも,星評価だけでも,大きな力になります.

・ ご自身のブログや SNS 等に書かれた感想をコピペしていただく形も,もちろん歓迎します.

今回皆さんにお願いしたいのは「Amazon に最速でレビューを投稿する」というアクションです.もし本書を応援したいと思っていただけましたら,ぜひこの初速アップにご協力いただけますと幸いです.昨日の「フォトチャレンジ」と合わせて,この発売後のお祭りを一緒に楽しんでいきましょう!

昨日と今日の記事でお知らせした『英語語源ハンドブック』発売記念企画2本については,今朝の heldio で「#1479. いよいよ明日『英語語源ハンドブック』が発売 --- 「フォトチャレンジ」と「Amazon最速レビュー」の2つの企画にご協力ください!」としてもお話ししています.ぜひそちらもお聴きいただければ.

それでは,明日の『英語語源ハンドブック』の発売をお楽しみに!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-16 Mon

■ #5894. 『英語語源ハンドブック』発売記念企画 (1) --- 「フォトチャレンジ」のお知らせ [hee][notice][voicy][heldio][twitter]

明後日の6月18日(水),私も共著者の1人として名を連ねる『英語語源ハンドブック』(研究社)が,いよいよ発売となります.1ヶ月前より広報活動に努めてきましたが,本ブログや Voicy heldio をはじめ各種 SNS を通じて多くの皆さんから温かいご声援やご期待の声をいただくことができました.心より御礼申し上げます.

さて,『英語語源ハンドブック』の発売を記念して,本書の船出を皆さんとともにさらに楽しむための企画を2つほどご提案します.今日はその第1弾として『英語語源ハンドブック』の「フォトチャレンジ」企画をご案内します.

この企画は,オンラインでの予約が一段落し,いよいよリアル書店に書籍が並び始めるこのタイミングだからこそ意味をもつ企画です.新刊の認知度をさらに高めるために,オンラインでの話題作りと並行して,全国の書店で「実際に本が置かれている」事実を伝えることが重要となります.書店に足を運んでくださる潜在的な読者の方々へ本書の存在を知らせる上で,「フォトチャレンジ」ほど強力なアピールはありません.このアイディアは,khelf メンバーや heldio/helwa リスナーさんとの日々のやり取りのなかでインスピレーションを得たものであり,共著者らや出版社(研究社)も含めて皆で一体となって本書を育てていきたいという思いから生まれたものです.

「フォトチャレンジ」企画の参加方法は至ってシンプルです.

(1) 発売日以降に,お近くのリアル書店へお立ち寄りください

(2) 語学書などの関連する書棚を覗いていただき『英語語源ハンドブック』を見つけたら,ぜひ写真に収めてください

(3) その写真を,ご自身の使い慣れた SNS(X, Instagram, Facebook, note など)でご投稿ください

(4) 投稿の際には,ハッシュタグとして #英語語源ハンドブック および #フォトチャレンジ の2つを添えていただけますと,関係者や読者の皆さんが発見しやすくなりますので大変助かります

撮影される際には,本の表紙だけでなく,それがどのようなコーナーに,どんな本と一緒に並べられているかといった「書棚のコンテクスト」がわかるような引きの写真も大歓迎です.これは,本書が世の中にどのように受け入れられているかを知るための貴重な情報となります.

もちろん,店内が混雑している,あるいは撮影が憚られるような状況もあるかと思います.その場合は,写真なしのテキストのみで,「〇〇県〇〇市の〇〇書店にありました」といったご報告を文章で投稿していただくだけでも,十分に価値のある情報となります.ご無理のない範囲でご参加ください.

ご投稿いただく際に,形式に迷うようであれば以下のテンプレートをご活用ください.〇〇の部分を書き換えたり,一言感想を添えたりと,ご自由に改変いただいてかまいません.

[ 写真付き報告の例 ]

〇〇県〇〇市の〇〇書店で『英語語源ハンドブック』を見つけました!

(ここに書店の棚などの写真を添付)

語源好きにはたまらない一冊です!

#英語語源ハンドブック #フォトチャレンジ

[ テキストのみ報告の例 ]

〇〇書店の語学書コーナーにて『英語語源ハンドブック』の在庫を確認しました.テキストのみですがご報告まで.

#英語語源ハンドブック #フォトチャレンジ

なお,他のお客さんが写り込んでしまったり,通行の妨げになったりすることのないよう,書店での写真撮影についてはマナーを守っていただけますようお願いいたします.事前に書店員さんにお声がけし許可を取ってから撮影するようにしてください.

まずは企画の口火を切るべく,発売日の翌日,6月19日(木)の夕方,共著者数名で都内の大型書店をめぐるツアーを予定しています.その様子は,可能な限り私の X アカウント @chariderryu や Voicy heldio/helwa などでも実況中継していきたいと考えていますので,事前にフォローしていただけますと幸いです.

この「フォトチャレンジ」は,発売直後だけでなく,むしろ中長期的に続けていきたいと思っています.「旅先の町の書店で偶然見つけた」「1ヶ月経って,近所の本屋にも入荷していた」といったご報告なども歓迎します.皆さんと一緒に,全国の書店での『英語語源ハンドブック』探しを楽しめればと思います.

(以下,後記:2025/06/17(Tue))

今回の『英語語源ハンドブック』発売記念企画については,heldio にて「#1479. いよいよ明日『英語語源ハンドブック』が発売 --- 「フォトチャレンジ」と「Amazon最速レビュー」の2つの企画にご協力ください!」として配信していますので,そちらもぜひお聴きください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-14 Sat

■ #5892. 制限的付加詞 (restrictive adjunct) と非制限的付加詞 (non-restrictive adjunct) [adjective][restrictive_adjunct][relative_pronoun][semantics][youtube][yurugengogakuradio][voicy][heldio][notice][terminology]

「ゆる言語学ラジオ」の最新回「不毛な対立を避けるために,英文法を学べ!」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題とされている.こちらを受けて,先日 heldio でも「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」と題してお話しした.

関係詞に限らず,単純な形容詞を含め,名詞を修飾する付加詞 (adjunct) には,機能的に大きく分けて2つの種類がある.制限的付加詞 (restrictive adjunct) と非制限的付加詞 (non-restrictive adjunct) だ.Jespersen (108) より,まず前者についての説明を読んでみよう.

It will be our task now to inquire into the function of adjuncts: for what purpose or purposes are adjuncts added to primary words?

Various classes of adjuncts may here be distinguished.

The most important of these undoubtedly is the one composed of what may be called restrictive or qualifying adjuncts: their function is to restrict the primary, to limit the number of objects to which it may be applied; in other words, to specialize or define it. Thus red in a red rose restricts the applicability of the word rose to one particular sub-class of the whole class of roses, it specializes and defines the rose of which I am speaking by excluding white and yellow roses; and so in most other instances: Napoleon the third | a new book | Icelandic peasants | a poor widow, etc.

続けて,後者について (111--12) .

Next we come to non-restrictive adjuncts as in my dear little Ann! As the adjuncts here are used not to tell which among several Anns I am speaking of (or to), but simply to characterize her, they may be termed ornamental ("epitheta ornantia") or from another point of view parenthetical adjuncts. Their use is generally of an emotional or even sentimental, though not always complimentary, character, while restrictive adjuncts are purely intellectual. They are very often added to proper names: Rare Ben Johnson | Beautiful Evelyn Hope is dead (Browning) | poor, hearty, honest, little Miss La Creevy (Dickens) | dear, dirty Dublin | le bon Diew. In this extremely sagacious little man, this alone defines, the other adjuncts merely describe parenthetically, but in he is an extremely sagacious man the adjunct is restrictive.

ただし,付加詞の機能として2種類が区別されるとはいっても,それが形式的に区別されているかといえば,必ずしもそうではないことに注意が必要である.

・ Jespersen, O. The Philosophy of Grammar. London: Allen and Unwin, 1924.

2025-06-12 Thu

■ #5890. 日本中世英語英文学会西支部で『英語語源ハンドブック』の新刊紹介をしてきました [hee][academic_conference][notice][voicy][heldio]

先週の土曜日,6月7日に京都の立命館大学で開かれた日本中世英語英文学会西支部例会へ参加してきました.来る6月18日に研究社から出版される『英語語源ハンドブック』の新刊紹介の機会をいただいていたのです.新刊紹介のセッションは以下の通りでした.

新刊紹介 (15:10~15:50)

『英語語源ハンドブック』(研究社,2025年)

唐澤 一友(立教大学教授)

小塚 良孝(愛知教育大学教授)

堀田 隆一(慶應義塾大学教授)

司会 福田 一貴(駒澤大学教授)

共著者の唐澤氏,小塚氏とともに登壇し,校閲協力者のお1人である福田氏に司会を務めていただきました.新刊紹介のために40分という異例の長さのお時間を賜わり,深く感謝いたします.当日,会場には40~50名ほどの参加者が集まってくださり,皆さんの熱心な視線を感じながらのセッションとなりました.今回の記事では,当日のセッションの様子を振り返りつつ,本書のねらいと特徴を改めて紹介したいと思います.

一昨日の記事「#5888. khelf の藤平さんに『英語語源ハンドブック』のチラシを作成していただきました」 ([2025-06-10-1]) でご紹介した広報用のチラシを60部用意して臨んだのですが,すべてなくなりました.また,出来たての『ハンドブック』の見本2部を会場で回覧したところ,多くの方にじっくりと手に取っていただけたようです.その効果もあってか(!?),翌日の Amazon 新刊ランキング「英語」部門で1位に返り咲くことができました.ご参加くださった皆様,本当にありがとうございました.

セッションでは,まず司会の福田氏から,本書がこれまでの類書とどう違うのか,という話から始まりました.従来の語源本と異なり,英語史の専門家3名が集まって制作した点に本書のユニークさがある旨が指摘されました.

これを受けて,唐澤氏は,本書が単なる「語源本」ではなく「英語史入門」として読めるように作られている旨を述べました.個々の単語をきっかけに,その背景にある英語の歴史(音の変化,綴字の変化,意味の変化など)に自然と触れられるように設計されている,ということです.

次に小塚氏は,小学校から大学までの英語の教員や学習者といった,幅広い読者を想定している点に触れました.このような読者層を念頭に,1つひとつの単語の歴史を丁寧に描くことを心がけたとのことです.専門家向けの辞典と,一般的な学習参考書の間のギャップを埋めることこそ,英語史専門家がこの本を書いた意義だと語りました.

堀田からは,企画当初からいわゆる「ボキャビル本」とは異なるものを作りたいと考えていたことを話しました.そのための鍵が,小塚氏のアイディアである「JACET8000の基本1000語」に絞るという戦略でした.誰もが知る単語を入口にしつつも,印欧語根まで遡ったり,そこから広がる別の単語も紹介したりすることで,より専門的な英語史の世界や上級者向けの辞典への「橋渡し」となることを強く意識した,という次第です.専門書では当たり前すぎて説明が省かれがちな「グリムの法則」なども,本書では具体例に即して逐一言及し,丁寧に解説しています.

セッションでは,「基本1000語」を扱う上での工夫や苦労話にも花が咲きました.唐澤氏は,印欧語根まで遡って解説することで語彙のネットワーク的な広がりを感じられるようにした点を,小塚氏は,言語の背景にある社会や文化が垣間見える意味変化の魅力をたくさん盛り込んだ点を挙げていました.堀田からは,各見出し語に付けた「キャッチコピー」決めの舞台裏を紹介しました.なかなか大変な作業で,ウンウン唸りながら,なんとかかんとかひねり出したものが多いなど,打ち明け話しで盛り上がりました.

最後に,この企画の意外な誕生秘話を披露しました.実は今から10年近く前,日本中世英語英文学会の懇親会の3次会の席で,この3名で「こんな本があったらおもしろいよね」と語り合ったのがすべての始まりだったようなのです(このことは,小塚氏のみが記憶していました).学会での雑談がきっかけで生まれた本を,時を経てその学会(の支部)で紹介できたことは,実に感慨深いものがあります.

セッションの締めくくりには,会場で参加していた校閲協力者の小河舜氏(上智大学)からも「専門家にも一般の読者にもちょうど良いバランスの本」「さらなる学習へのジャンプ台になる本」という,嬉しいコメントをいただきました.

この本が,多くの人にとって英語(史)の奥深さに触れるきっかけになってくれることを願っています.

なお,本記事と同趣旨で,6月11日に唐澤氏,福田氏,小河氏とともに4人で heldio にて「#1473. 土曜日の『英語語源ハンドブック』新刊紹介の振り返り」を配信していますので,そちらもお聴きいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-11 Wed

■ #5889. 6月21日(土),朝カル講座の春期クール第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が開講されます [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

今年度も朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.新シリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」と題して,毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

春期クールの第3回は,来週末の6月21日(土) 17:30~19:00 に開講される予定です.タイトルとして「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」を掲げています.なぜ「秋」を意味する単語には autumn と fall があるのでしょうか? 両者は何がどう異なるのでしょうか? 他の季節名 spring, summer, winter の各々の語源は? それぞれに動詞用法がありますが,その意味は? 英語には昔から四季があったの? 季節をめぐる疑問は尽きません.今回の講座では autumn を中心に季節に関わる語彙の歴史をひもときつつ,英語話者集団の季節感の変遷をたどります.

また,6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』(研究社)の「テーマ別」セクションにて,まさに今回取り上げる季節語4語が立項されています.講座ではこちらの記述にも注目する予定です.『ハンドブック』発売直後の講座となりますので,同書そのものについてもいくつかお話しできればと思っています.ご関心のある方は,受講の際に,ぜひ『英語語源辞典』および『英語語源ハンドブック』を傍らに置いていただければ.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/06/16(Mon))

本講座の予告については heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『#英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-10 Tue

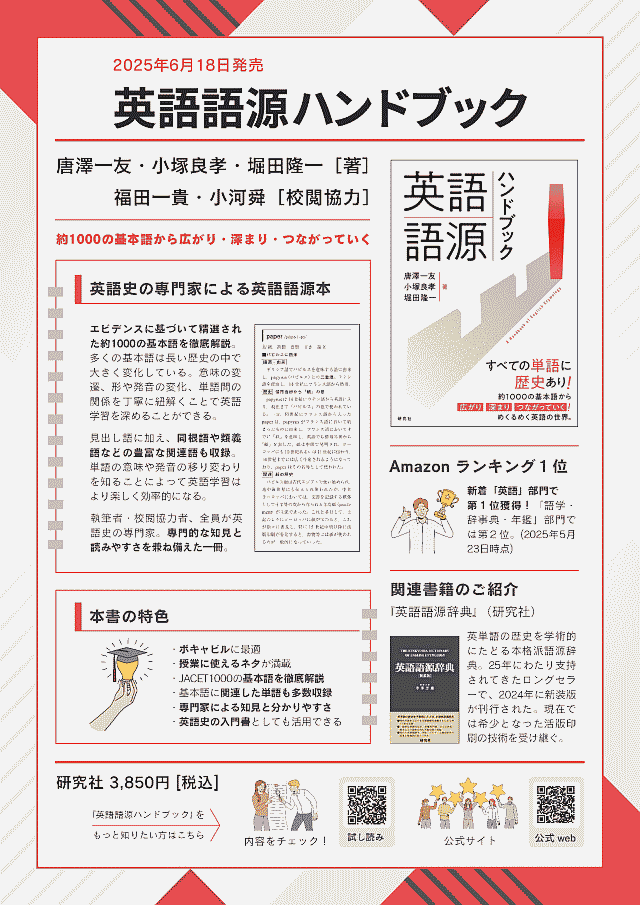

■ #5888. khelf の藤平さんに『英語語源ハンドブック』のチラシを作成していただきました [notice][hee][khelf][helkatsu][voicy][heldio]

去る6月7日(土)に,立命館大学の衣笠キャンパスにて,日本中世英語英文学会の第41回西支部例会が開催されました.そこで,来たる6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』を,共著者3名が紹介させていただくというありがたいセッションを設けていただきました.その折に,広報のために紙のチラシ(上掲)を配布いたしましたが,持参した60部はすべて来場者にお持ちいただきました.関係者一同嬉しく思っております.

この素敵なチラシを作成してくれたのは,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーの藤平さんです.藤平さんにはこの場を借りて心より感謝申し上げます.ありがとうございます.研究社の営業担当の方々も含め関係者の皆が異口同音に素晴らしいと評する出来映えのチラシなので,『ハンドブック』の特徴ともども,hellog 読者の皆さんにもじっくりご覧いただきたく,本日の記事で紹介します.

まず目を引くのが,本書のキャッチコピー「約1000の基本語から広がり・深まり・つながっていく」です.この惹句は,本書のコンセプトを的確に表現しています.全体の色使いやレイアウトも洗練されており,公式のものといっても過言ではないほどの完成度ですね(←妙な言い方でした,実際のところ研究社公認のチラシなのです).

チラシでは書の特色が箇条書きで分かりやすくまとめられています.いくつか引用してみましょう.

・ 英語史の専門家による英語語源本

・ エビデンスに基づいて精選された約1000の基本語を徹底解説

・ 授業に使えるネタが満載

・ JACET1000の基本語を徹底解説

・ 英語史の入門書としても活用できる

執筆者・校閲協力者が全員英語史の専門家であること,そして学習基本語約1000語を対象としていることが,本書の大きな柱です .チラシでは,その点が明確に打ち出されています.また,「授業に使えるネタ」や「英語史の入門書」といった具体的な活用法に触れているのも,読者にとって親切なガイドとなります.先日の Amazon 新着ランキング「英語」部門で1位獲得のニュースも,目立つように挿入してくれています,ナイス!

また,このチラシの中程では,研究社公式HPの「試し読み」(PDFへの直接リンク)で公開されている部分より paper の項目をサンプルとして抜き出し,内容の雰囲気を伝えています.これを見ると,単語の語源解説にとどまらず,その背景にある文化史(紙の歴史など)にも触れていることがよく分かります .また,paper がギリシア語で「パピルス」を意味する語に遡ること,そして同じ語源からフランス語経由で入った paper と,ラテン語から直接入った papyrus とが二重語 (doublet) の関係にあることなど,英語史の醍醐味がコンパクトに示されています.

このチラシは,研究社公認のものであり,作成者の許可もいただいていますので,改変しない限り,画像やPDFのデジタル資料としても,印刷した紙の資料としても,hellog 読者の皆さんには,ご自由に閲覧・ダウンロード・利用していただけます.むしろ『英語語源ハンドブック』の存在をあまねく知っていただけるよう,SNS でも,学校・塾の授業でも,各種会合などでも,なるべく広く頒布していただけますと幸いです.本書発売まであと8日ほど.皆さんも,ぜひこのチラシを眺めて,本書への期待を膨らませていただければ幸いです.

・ チラシの画像 (PNG) はこちら

・ チラシの PDF はこちら

今回紹介したチラシについては,本日の heldio 「#1472. 『英語語源ハンドブック』発売まであと8日 --- eight の項を覗き見」の第3チャプターでも触れています.ぜひお聴きください.

合わせて,チラシ作成者,藤平さんの heldio 出演回「#598. メタファーとは何か? 卒業生の藤平さんとの対談」もどうぞ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-08 Sun

■ #5886. 近刊『英語語源ハンドブック』 --- 共著者たちの赤裸々トーク [voicy][heldio][hee][kdee][asacul][notice]

一昨日の夜,6月18日に研究社より発売予定の『英語語源ハンドブック』の共著者・校閲協力者である唐澤一友氏,小塚良孝氏,福田一貴氏,堀田隆一の4名が京都は丸太町の鳥どころの個室に集い,『英語語源ハンドブック』(研究社)について語る会を催しました.

この会合は『英語語源ハンドブック』の情報が公開されて以来,著者3名を含む関係者が初めて対面で一堂に会する貴重な機会となりました.しかも,目の前には出来たてホヤホヤの,製本された『英語語源ハンドブック』の実物が置かれていました.この生の手触り感は,5月20日の「予約爆撃アワー企画」の時とはまた異なる,格別の興奮を私たちにもたらしました.そして,この興奮の様子を heldio にて実況生配信した次第です.ライヴでお付き合いいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.その翌朝(=昨朝),そのアーカイヴ版を「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」として配信しました.32分ほどの音声配信となります.ぜひお時間のあるときにお聴きいただければ.以下では,その配信内容をかいつまんで紹介し,共著者らの語る『英語語源ハンドブック』の魅力と狙いを hellog の読者の皆さんにもお伝えしたいと思います.

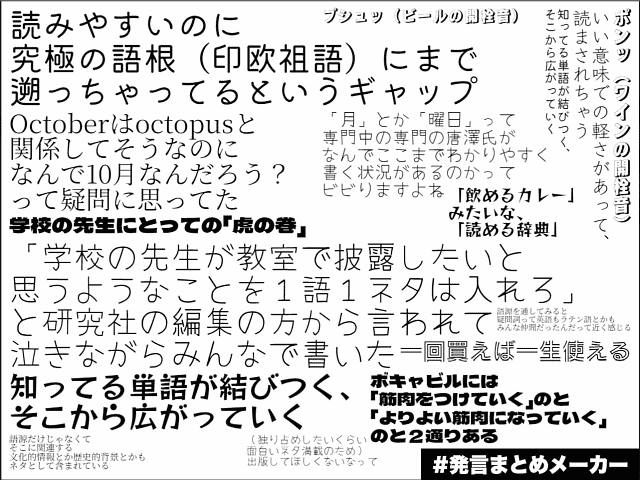

本書の企画の根幹をなすアイデアは,「新JACET8000」の最頻1000語を対象とするという点にあります.この着想は,共著者の1人,小塚氏によるものです.従来の語源本が,TOEIC 対策やボキャビルを主眼とし,中上級者向けの難解な単語やラテン語系の接頭辞・接尾辞を中心に扱ってきたのに対し,本書はむしろ逆のアプローチを取ります.というのは,私たちが目指したのは,特定の学習者層に限定されない,すべての英語学習者のために開かれつつ,とりわけ英語教師に資する「虎の巻」となるような一冊だったからです.小学校から大学に至るまで,どの教育段階においても必ず触れるであろう基本的な単語群.その語源を探ることこそが,英語という言語の根幹への理解を深める最も確実な道筋だと考えたのです.

しかし,このアプローチは執筆者にとって大きな挑戦でもありました.予めリストアップされた1000語のなかには,語源的に特筆すべき変化に乏しい単語や,そもそも語源がはっきりしない単語も含まれます.「書けそうな単語を集めてくる」既存の語源本とは異なり,私たちには「逃げ道」がないのです.唐澤氏が「力が試される」と述べていたように ,与えられた素材をいかにして魅力的な語りの俎上に載せるか,まさに英語史研究者としての力量が問われる作業だったのです.

その挑戦から生まれた工夫の1つが,各見出し語に必ず付されている「キャッチコピー」です.たとえば so のような,一見すると語源的な広がりを語りにくい単語に「様々な単語に組み込まれている」,あるいは soft に「五感への意味の広がり」といったコピーを付していくのです.この短いキャッチコピーは,読者の知的好奇心を刺激する導入として機能するだけでなく,私たち執筆者自身が各単語の核心を捉えるための指針ともなりました.ときに編集者の方からも厳しくも温かい指摘を受けながら,一つひとつのキャッチコピーを練り上げた過程は,苦しくも創造的な営みでした.

本書のもう1つの大きな特徴は,種本ともいえる『英語語源辞典』 (kdee) との補完的関係性にあります.KDEE が専門家向けに,印欧祖語から古英語への形態的な流れを中心に記述しており,意味変化については必ずしも網羅的ではなかったのに対し,『英語語源ハンドブック』ではその点を意識的に補っています.なぜその意味が生まれたのか,その背景にある社会や文化の変化にまで踏み込んで解説することを試みました.また,大母音推移 (gvs) やグリムの法則 (grimms_law) といった英語史の基本的な音変化や,綴字の変化についても,KDEE では前提知識として省略されがちな部分を,ハンドブックでは丁寧に解説しています.「英語史入門と専門的な語源研究の世界とを橋渡しする一冊」として仕上がったといえます

400ページを超える分量ながらも,持ち運びやすい比較的コンパクトな判型,目的の単語を探しやすい「ツメ」の採用など,ハンドブックとしての物理的な使いやすさにもこだわりがみられます.巻頭には英語史概説,巻末には英語史の用語解説も付されており,これ一冊で英語史の基礎知識がある程度身につくように設計されています.

校閲協力者の福田氏は,読んでいるうちに自然と『英語語源辞典』の使い方もわかってくるとも評しています.本ハンドブックは「調べる」辞書であると同時に,物語として「読む」本でもあります.毎日1つか2つ,項目を読み進めるだけで,英語の世界がより深く,立体的に見えてくるはずです.英語史の専門家が集い,一般の読者に向けてここまでアクセシブルな形で語源の魅力を伝えようとした本は,これまでになかったものと自負しています.

発売まであと10日ほどです.私たち関係者一同も引き続き,様々な形で本書の魅力をお伝えしていきたいと思います.昨日の記事「#5885. 7月19日(土)「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」を朝日カルチャーセンター新宿教室にて開催」 ([2025-06-07-1]) で取り上げたとおり,1ヶ月ほど後には,共著者らによる出版記念講座の開催も予定しています.今後も,ぜひ『英語語源ハンドブック』をとりまくイベント全体にお付き合いいただければ幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-04 Wed

■ #5882. 今週末(土),京都で『英語語源ハンドブック』の新刊紹介 --- 日本中世英語英文学会西支部例会にて [academic_conference][hee][notice][heldio][helwa][hel_education][elt][etymology]

今週末6月7日(土)の午後は,近刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)をめぐり京都が熱い!

立命館大学の衣笠キャンパスにて,日本中世英語英文学会の第41回西支部例会が開催されます.本日より2週間後の6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』の共著者3名による新刊紹介セッションが開かれることになっているのです.開催要領は以下の通りです.

IV 新刊紹介 (15:10~15:50) 学而館 GJ 401 教室

『英語語源ハンドブック』(研究社,2025 年)

唐澤一友(立教大学教授)

小塚良孝(愛知教育大学教授)

堀田隆一(慶應義塾大学教授)

司会 福田一貴(駒澤大学教授)

共著者である唐澤一友氏,小塚良孝氏,そして堀田隆一の3名が対面で集合し,公の場で本書について語るのは,本書出版の情報公開後,初めての機会となります.本書の狙いや魅力についてお話しする予定です.なお,司会の福田一貴氏には,小河舜氏(上智大学)とともに,本書の校閲に協力いただいています.

本書の位置づけは,単に英単語の語源を解説する語源辞典の簡略版ハンドブックというわけではありません.むしろ,英語史の知識をいかに英語の教育・学習に活かすか,その具体的な方法を提案することに主眼を置いています.英語教員が授業で披露すれば学生の知的好奇心をくすぐるであろう豆知識や,英語学習者が単語の奥深さに触れることで記憶に定着させやすくなるようなエピソードが豊富に盛り込まれています.語源のみならず,意味・発音・用法の歴史的変遷にも光を当て,巻頭の英語史概説や巻末の用語解説と合わせて読めば,自然と英語史の基礎知識も身につくように編まれています.

本書は日本語で書かれていますが,英語タイトルとして Handbook of English Etymology (= HEE) も設定されています.発売前ではありますが,hellog でもすでに hee のタグを付けて,いくつかの記事を公開してきましたので,そちらもお読みください.

ちなみに,今回の西支部例会には,新刊紹介の直後に目玉企画が用意されています.こちらも合わせてご案内します.

V 企画発表 (16:05~17:50) 学而館 GJ 401 教室

〈仄暗き中世〉の系譜と魅力 --- 中世暗黒化言説を巡って

司会・総論 岡本広毅(立命館大学准教授)

清川祥恵(佛教大学講師)

小澤実(立教大学教授)

大西巷一(漫画家)

こちらの西支部例会にご関心のある方は,公式HPをご訪問ください.

また,『英語語源ハンドブック』の共著者らが京都入りする金曜日以降,Voicy heldio 収録や生配信などもあり得ますので,ぜひ私の heldio および X アカウントをフォローして,続報をお待ちください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-03 Tue

■ #5881. 『英語語源ハンドブック』「(この説明)あるかもしれない」企画で盛り上がっています [helwa][heldio][hee][helmate][helkatsu]

半月後の6月18日に,研究社より『英語語源ハンドブック』が発売となります.基本英単語1000語の語源と語誌を,主に英語史の観点から解説した本となります.著者の1人としてドキドキしながら発売日を待っているところですが,それ以上にドキドキするような,そして大変ありがたい応援企画が立ち上がっています.hellog/heldio のコアリスナーである ari さんによる企画です.

ari さんは,ハンドブックに関する情報が公開されて間もない5月17日の段階で,すでに「試し読み」のレビューをご自身の note 上にアップされていました.この出来事については「#5869. ari さんによる『英語語源ハンドブック』の「試し読み」の熱烈レビューに感謝」 ([2025-05-22-1]) で取り上げた通りです.

ari さんによる新しい今回の企画は,ハンドブック盛り上げ企画の第2弾というべきもので,一昨日6月1日に note にて公開されました.「#300【hel活】英語語源ハンドブック「(この説明)あるかもしれない」企画やってます。」です.その記事は,なんと ari さん自身の記念すべき300番目の note 記事に当たるということで,ますます興奮します.

著者として,これほど嬉しく,心強い応援はありません.ari さん,そして企画に参加してくださっている皆さん,本当にありがとうございます.この場をお借りして,この楽しげな企画を hellog 読者の皆さんにもご紹介しつつ,さらに盛り上げていければと思います.

企画の趣旨は,ハンドブックに掲載されるであろう JACET の基本英単語1000語について「こんな語源解説が載っているにちがいない」と予想して楽しもう,というものです.ari さんの記事では,すでにいくつかの具体的な予想が挙げられていて,これがまた実に見事でなのです.少し覗いてみましょう.

・ what → Bēowulf 冒頭への言及か引用があると予想

・ history → story ともともと同語源で,英語でも同じ語の異綴りだったのが,意味が分かれて,それぞれの意味で綴りも固定した

・ true → 原義は「木のように固い」で tree と同根.trust も.

・ flower → flour が言及され,「火事と喧嘩は江戸の華」をダシにした解説がされる

いやはや,すごいですね.いずれも英語史や語源学の勘所を押さえた,いかにも「ありそうな」解説です.こうした予想が当たるか外れるか,その答え合わせは,ぜひ6月18日以降に本書を手に取ってご確認いただければと思います.ハンドブック発売前に語源話しでこのように盛り上がれるなどとは,まったく予想していませんでした.むしろ,発売前の今だからこそ楽しめる遊びですね.この「待つ時間」をコミュニティで共有し,知的に遊んでくださっているという事実そのものが貴いことです.

「(この説明)あるかもしれない」企画は,プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のリスナーコミュニティが集う Discord 上のサーバーで活発にやり取りされています.hellog 読者のなかで,ご興味のある方は,ぜひ helwa にお入りいただければ.

このたび素敵な企画を立ち上げ,温かいエールを送ってくださった ari さんに,重ねて心より感謝申し上げます.ありがとうございます.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-30 Fri

■ #5877. 発音とアクセントはどう移ろうか --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][dialect][dialectology][stress][pronunciation][sound_change][japanese][phonetics][heldio]

今年度,興奮をもって追いかけている連載があります.言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」と題して執筆されているシリーズです.言語変化 (language_change) という,ともすれば専門的で敬遠されがちなテーマに光を当て,第一線の研究者へのインタビューを通じてその核心に迫ろうという,野心的な企画です.今年度は毎月本誌の発売を心待ちにするという習慣がついてしまいました.

連載第3回となる最新6月号では「発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」と題して,言語変化のなかでも特に根源的といえる音変化 (sound_change) が扱われています.私自身,英語史研究のなかで音韻や形態の変化を主たるフィールドとしてきただけに,今回のテーマにはとりわけ深い関心を抱きました.そして期待に違わず,今回の記事は心に深く刺さるものがありました.

音変化は言語変化における最大のミステリーである,と私は考えています.語彙や文法の変化も謎に満ちていておもしろいのですが,言語活動の基盤となる「音」が,なぜ,どのようにして変わるのかという問いは,最も捉えがたく,そして魅力的な謎なのです.専門家ですら説明に窮することの多いこの難題に,水野さんは南山大学の平子達也先生へのインタビューを通じてグイグイ迫っていきます.専門性の高いトピックをこれほど分かりやすく導入している文章を,私はあまり読んだことがありません.

記事は「なぜ発音は変わるのか」という素朴な疑問から始まります.平子先生は,その主要な動機の1つを「調音器官のスムーズな運動」への欲求,すなわち発音を楽にしたいという話者の都合に求めます.これは言語学で「最小努力の原則」 (The Principle of Least Effort) といわれているものです.私たちは無意識のうちに,発音を楽な方へと変化させている,というわけです.

しかし,もしこの原則だけが支配的ならば,すべての発音はどんどん簡略化され,例えば母音はすべて曖昧母音に収斂してしまうでしょう.すると,コミュニケーションの道具として機能不全に陥ってしまうはずです.しかし,現実はそうなっていなません.そこに「歯止め」となる力が働いているからです.

この点について,平子先生は次のように指摘されています (p. 171) .「言語というのは音だけで成るわけではありません.単語や文法など,ほかの体系と密接にかかわっていますから,それらとの兼ね合いで,一方向には進まないという事情があります.」

確かに音は語彙や文法といった言語体系の他の構成要素と固く結びついています.そして,平子先生は音変化の本質を次のように喝破します (p. 172) .「つまり発音の変化は,調音上の都合でラクしたいという動機と,その他の構成要素の制約のあいだで緊張関係を保ちながら起こるわけです.」

「緊張関係」という一言に,音変化のダイナミズムが凝縮されていますね.一方に引っ張る力と,それに抗うもう一方の力.その拮抗のなかで,言語は常に揺れ動き,姿を変えていきます.この記事は,その複雑なプロセスの存在を専門家でない読者にも実感させてくれます.ぜひ皆さんにこの記事を直接読んでいただければと思います.

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.お聴きいただければ.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:発音とアクセントはどう移ろうか --- 歴史言語学者・平子達也さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年6月号.2025年.168--75頁.

2025-05-28 Wed

■ #5875. ウェブ月刊誌 Helvillian の6月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][khelf][terasawashiho]

本日,有志ヘルメイトによる『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年6月号(第8号)がウェブ公開されました.hel活 (helkatsu) の熱気が,すさまじく高まっているのを感じます.質量ともに,遊びどころではなく本格的なウェブマガジンに成長してきました.

初夏号の表紙デザインは Grace さん,そして「表紙のことば」は Lilimi さんが担当.京都オフ会の静謐な庭園を切り取った一枚から,むしろヘルメイトによるhel活の熱さが伝わります.

巻頭特集は,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんへのロング・インタビューの前・後編.続けて,寺澤さん本人による helwa オフ会潜入ルポ「helwa はまさに「英語史の輪」だった!」が掲載されます.大学院での研究生活のリアルから helwa コミュニティとの化学反応まで,読み応えたっぷりです.

そして,今号の2大特集が展開します.1つめの特集は,「京都オフ会」に参加された方々の寄稿記事群です.京都駅にほど近いお寺さんを会場にした4月13日のオフ会について,参加者それぞれの視点で紹介.堀田による振り返りから始まり,camin さん,ykagata さん,Lilimi さん,Galois/Misato さん,り〜みんさんによる多彩な筆致が並びます.オフ会前日の英語史研究会の裏話から,充実の収録会,美食ランチタイム,矢冨弘先生(熊本学園大学)の突然の参加,偽友達クイズ,夜の鍋パーティまで,オフ会の魅力が伝わってきます.

2つめの特集は「faux amis」(偽友達)についてです.英仏語の「紛らわしい語」をめぐり,金田拓さんと mozhi gengo さんに寄稿していただきました.camin さんによる新連載「英仏単語《FAUX-AMIS》クイズ」もスタート!

特集とは別に,レギュラー連載もますます充実してきています.川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信はPDF版とnote版の2本立て.lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調に進んでいます.ari さんの『英語語源辞典』を使い倒すための「ゴラクエ」なるウェブアプリには驚かされました.Grace さんは「「きらびやかな書物の世界」展」の訪問記で写本の魅力をレポート.金田拓さんは目下 Bacon による Essays の精読に夢中です.

続けて,こじこじ先生は YouTube で生成AIを用いた英語史系動画3本を公開.みーさんは上記の「ゴラクエ」の体験記でゲーム実況さながらの熱量を披露.mozhi gengo さんは「ドナーと旦那は同語源か?」など語源コラムを連発しています.umisio さんは「国際交流にTさんも飛び入り参加!」など,上五島からのフィールド報告を続投.

雑誌の巻末にかけても,筆を執る手が緩まりません.Lilimi さんによる「helwa のあゆみ/活動報告(2025年6月)」では,新宿オフ会や皐月収録回@三田などのhel活最新動向をダイジェスト.「Helvillian 編集後記(2025年6月)」では,編集委員の Galois,umisio,Grace,Lilimi 各氏が座談会形式で舞台裏を語ります.

それにしても充実の最新号となっています.編集委員の方々,寄稿された皆さん,hel活へのご理解とご協力に感謝いたします.ありがとうございました.

Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)や Discord 上の英語史コミュニティもますます活況を呈しています.近刊書『英語語源ハンドブック』の発売に向けた企画も水面下で進行中とのことです.

hellog 読者の皆さん,最新号の Helvillian をぜひ広めていただければと思います.そして,皆さんもhel活の輪に加わってみませんか? まずは helwa にお入りください!

2025-05-27 Tue

■ #5874. khelf 顧問の泉類尚貴さん(関東学院大学),note を始める [notice][khelf][heldio][voicy][helkatsu][elf][historical_pragmatics][hel_herald]

khelf(慶應英語史フォーラム)には,hel活 (helkatsu) こと英語史普及活動にいそしんでいるメンバーが多くいます.関連する最新ニュースとしては khelf 顧問の泉類尚貴さん(関東学院大学)が note を始められました.こちらからどうぞ.

泉類さんの「自己紹介」の記事を読むと,研究上の関心やhel活への思いがよく伝わってきます.社会言語学的な視点から英語史を捉えるアプローチや,ELF (English as a Lingua Franca; elf) に関する考察は,現代の英語のあり方を考える上で重要なトピックです.「呼びかけ語」という歴史語用論的なテーマも,英語史研究の潮流を意識したタイムリーな話題です.

泉類さんには,これまで Voicy heldio にも度々出演していただきました.上記 note の昨日公開の最新記事「「英語の語源が身につくラジオ(heldio)」出演まとめ」には,出演回の一覧がリンクとともに記されていますので,ぜひこの機会に過去回をお聴きください.最近の出演回は先日の土曜日,5月24日の「#1455. khelf 泉類さんとリンガ・フランカとしての英語をめぐって --- 皐月収録回@三田より」です.

泉類さんは,ほかにも khelf 発行の『英語史新聞』への寄稿など,khelf のhel活におおいに貢献してきてくれました.新たに開始された note でのhel活についても,今後の記事の更新がとても楽しみです.hellog 読者の皆さんもぜひ泉類さんの note をフォローしていただければ.hel活界隈,皆でますます盛り上げていきましょう!

2025-05-26 Mon

■ #5873. 共著者ら5名が語る『英語語源ハンドブック』(研究社)の魅力 [notice][hee][kenkyusha][heldio][helwa]

先週の5月20日(火)の夜,Voicy heldio にて近刊書『英語語源ハンドブック』をめぐり,共著者ら5名が全員集合して緊急生配信をお届けしました.その収録のアーカイヴ版が22日(木)に公開されています.「#1453. 緊急生配信企画(のアーカイヴ) 共著者と語る『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー」です(45分ほどの音声配信).ぜひお時間のあるときにお聴きください.

この緊急生配信と「予約爆撃アワー企画」を応援していただいた皆様の行動力が実を結び,その後 Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,「語学・辞事典・年鑑」部門にて第2位を獲得することができました.ありがとうございました.

本書の発売予定日は22日後となる6月18日(水)です.それまでになるべく本書の認知度を広め,その価値が最大限に伝わるよう,努めていきたいと思います.引き続き応援のほど,よろしくお願いいたします.

なお,研究社の編集者さんに,上記生配信からの「発言まとめ」を作成していただきましたので以下に掲げます.

来たる2025年6月18日(水),唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力)『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売される予定です.5月21日以来の歴代記録として,Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,「語学・辞事典・年鑑」部門にて第2位を獲得しています.こちらの Amazon ページ(あるいは以下のQRコード)より,ぜひ予約注文をお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-05-25 Sun

■ #5872. 『英語語源ハンドブック』を初告知した heldio 緊急生配信の要旨 [voicy][heldio][notice][hee][kdee]

5月15日(水)の正午,研究社公式HPにて近刊『英語語源ハンドブック』の案内が掲載されました.これを受けて,同日18:20より Voicy heldio にて本書の共著者の1人として興奮の生配信をお届けしました.ライヴでお聴きいただいたリスナーの皆さんには感謝致します.その生配信は,翌日5月16日(木)の朝の heldio で「#1447. 緊急生配信(のアーカイヴ) --- 6月18日に『英語語源ハンドブック』(研究社)が出ます」として配信しました.30分ほどの熱いトークとなっています.以下は,その要旨となります.

本日(5月15日)正午,「緊急生配信」を行いました.聴いていただけましたでしょうか? なぜ「緊急」だったかというと,私たちの長年の夢がついに形になったからです! その興奮をいち早くお伝えすべく,急遽マイクの前に座った次第です.

新しい本が出ます.本日正午ついにその情報公開が解禁されました.その名も『英語語源ハンドブック』(唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力))です.英語のタイトルは Handbook of English Etymology,略して HEE と呼んでいこうと思っています.この本が,約1ヶ月後の6月18日 (水)に研究社より発売されることになりました.

この本は,英語史を専門とする5名の研究者が総力を結集して作り上げた,前代未聞の1冊です.JACETの基本語1000語を取り上げ,その意味・語形・発音の変化や,単語間に隠されたつながりを,英語史の視点から徹底的に解説しています.研究社の紹介文にもあるように「見慣れた単語から,英語が四次元的に見えてくる」はずです.

どのような方々に読んでいただきたいかといえば,答えは様々ですが,以下の5点を挙げておきましょう.

1. 英語の語源を純粋に楽しみたい方

2. 英語の授業で使える「ネタ」を探している先生方(これが企画の最初のコンセプトでした)

3. 本格的に語源でボキャビルしたい方

4. 英語の「なぜ?」の背景を知りたい方

5. そして何より英語史の基礎を学びたい方

巷には語源に関する本はたくさんありますが,本書の最大の特徴は,英語史研究者が専門的な知見に基づき,信頼できる情報をできる限りやさしく解説している点にあります.

同じ研究社からは,本格的な『英語語源辞典』 (kdee) も出版されていますが,今回のハンドブックは,その専門的な世界への親切な「つなぎ役」になってくれると信じています.ハンドブックで語源の考え方や英語史の基礎に触れれば,より詳しい『英語語源辞典』の世界も楽しんで味わうことができるようになるでしょう.

発売までの約1ヶ月間,この hellog はもちろん,heldio その他の媒体でも共著者の方々との対談なども交えながら,この本の魅力を次々に発信していく予定です.ぜひ,SNS などでハッシュタグ #英語語源ハンドブック を活用して一緒に盛り上げていただけると幸いです.

最後に,なぜ私がこれほど興奮しているかというと,この本こそが「英語史をお茶の間に」広めるための,最大のチャンスだと信じているからです.この1冊を通じて,英単語の魅力はもちろん,英語という言語のもつ壮大な歴史とロマンを感じていただきければ.

皆さん,ぜひこちらより予約注文をお願いいたします! ご自宅に1冊,職場や学校の図書館にももう1冊.この本が,日本の英語学習・英語教育に新しい風を吹き込むことを確信しています.

来たる2025年6月18日(水),唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力)『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売される予定です.5月21日以来の歴代記録として,Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,「語学・辞事典・年鑑」部門にて第2位を獲得しています.こちらの Amazon ページ(あるいは以下のQRコード)より,ぜひ予約注文をお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-05-24 Sat

■ #5871. 「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][notice][ogawashun][terasawashiho][khelf][helkatsu]

去る5月10日(土)の午前10時30分過ぎより,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」をライヴでお届けしました.いつもの千本ノック (senbonknock) は1時間ほどの長尺でお届けすることが多いのですが,今回はサクッと22分ほどのプチ回となりました.生配信でお聴きいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.

前回の「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) のときと同様に,今回も小河舜さん(上智大学)とともにノックを受けました.小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設され,活発に情報発信されていますので,ぜひフォローしていただければ.

また,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんには,問題を選んで読み上げる係を務めてもらいました.寺澤さんも最近「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズという熱いhel活を始められているので,ぜひご訪問ください.

生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」よりご覧ください.音声のみで聴きたいという方のために,後日 Voicy heldio でも配信すべく準備中ですので少々お待ちください.

今回取り上げた疑問は,いつものように慶應義塾大学文学部英米文学専攻の学生から寄せられたものです.今回はプチ回で,取り上げられたのは6問のみですが,おもしろいトークにはなっています.おおよその分秒とともに疑問を一覧します.

(1) 01:21 --- 「これ」は this,「あれ」は that なのに,「それ」は it になるのはなぜですか?

(2) 04:55 --- なぜ固有名詞(Tokyo や Japan など)の頭文字は大文字にしなければならないのですか?

(3) 08:57 --- なぜ -teen をもつ thirteen や fourteen とは異なり,eleven や twelve はこのような特別な形になるのですか? なぜ *twoteen や * threeteen ではないのですか?

(4) 12:52 --- 英語の方がおしゃれに感じるのは気のせいですか? 外国人もそう感じているのですか?

(5) 16:03 --- なぜ主節と従属節で時制を一致させる必要があるのですか?

(6) 19:15 --- なぜ相手の疑問文が肯定でも否定でも,答えが肯定なら Yes,否定なら No になるのですか?

今後も千本ノックのシリーズは続けていきます.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてください.

(以下,後記:2025/05/31(Sat))

今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」として配信しています.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow