2016-03-19 Sat

■ #2518. 子音字の黙字 [silent_letter][phoneme][grapheme][spelling_pronunciation_gap][spelling][consonant][phonology][orthography][digraph][statistics][haplology][spelling_pronunciation]

磯部 (118) の調べによると,現代英語の正書法において子音字が黙字 (silent_letter) を含む語形は,派生語や屈折形を含めて420語あるという.子音字別に内訳を示すと以下の通り.<b> (24 words), <c> (11), <ch> (4), <d> (17), <f> (2), <g> (41), <gh> (41), <h> (57), <k> (11), <l> (67), <m> (1), <n> (14), <s> (22), <p> (31), <ph> (2), <r> (1), <t> (37), <th> (2), <w> (33), <x> (2) .磯部論文では,これらの具体例がひたすら挙げられており,壮観である.以下,読んでいておもしろかった点,意外だった例などを独断と偏見で抜き出し,紹介したい.

(1) 語末の <mb> で <b> が黙字となる例は「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]), 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]),「#1917. numb」 ([2014-07-27-1]) などで挙げてきたが,もう少し例を追加できる.古英語や中英語で <b> (= /b/) はなかったが,後に <b> が挿入されたものとして limb, crumb, numb, thumb がある.一方,かつては実現されていた <b> = /b/ が後に無音化した例として,climb, bomb, lamb, comb, dumb, plumb, succumb がある.<mb> の組み合わせでも,rhomb (菱形), zimb (アブの一種), iamb (弱強格)などの専門用語では <b> が発音されることもある.

(2) 「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1]) の他の例として,mineralogy < mineralology, pacifism < pacificism, stipend < stipi-pendium, tragicomedy < tragic comedy がある.

(3) perhaps はくだけた発音では /præps/ となり,<h> は黙字となる.

(4) iron において,アメリカ英語では <r> は発音されるが,イギリス英語では <r> が無音の /ˈaɪən/ となる.

(5) kiln

は綴字発音 (spelling_pronunciation) の /kɪln/ が普通だが,中英語期に <n> が無音となった歴史的な発音 /kɪl/ もある.同様に Milne も /mɪln/ が普通だが,Jones の発音辞典 (1967) では /mɪl/ のみが認められていたというから,綴字発音はつい最近のことのようだ.

(6) Christmas は注意深い発音では /ˈkrɪstməs/ となり <t> は黙字とならない.このような子音に挟まれた環境では,歴史的に <t> は無音となるのが通常だった (see 「#379. often の spelling pronunciation」 ([2010-05-11-1])) .

(7) 航海用語としての southeast, northeast では <th> は無音となる./saʊ ˈiːst/, /nɔːr ˈiːst/ .

この論文を熟読すると,君も黙字のプロになれる!

・ 磯部 薫 「Silent Consonant Letter の分析―特に英語史の観点から見た場合を中心として―」『福岡大学人文論叢』第5巻第1号, 1973年.117--45頁.

2016-03-17 Thu

■ #2516. 子音音素と子音文字素の対応表 [phoneme][grapheme][spelling_pronunciation_gap][spelling][consonant][phonology][orthography][digraph][statistics]

昨日の記事「#2515. 母音音素と母音文字素の対応表」 ([2016-03-16-1]) に引き続き,磯部 (19--21) を参照して,子音(字)の対応表を掲げる.

| consonantal phoneme | consonantal grapheme の例 | 種類 | |

|---|---|---|---|

| 1 | /p/ | p, gh, pp, ph, pe | 5 |

| 2 | /b/ | b, bh, bb, pb, be | 5 |

| 3 | /t/ | t, th, pt, ct, ed, tt, bt | 7 |

| 4 | /d/ | d, bd, dh, dd, ed, ddh | 6 |

| 5 | /k/ | k, c, kh, ch, que, qu, cque, cqu, q, cch, cc, ck, che, ke, x, gh, cu | 17 |

| 6 | /q/ | g, gu, gh, gg, gue | 5 |

| 7 | /ʧ/ | ch, tch, t, c, cz, te, ti | 7 |

| 8 | /ʤ/ | j, g, dg, gi, ge, dj, g, di, d, dge, gg, ch | 12 |

| 9 | /f/ | f, ph, gh, ff, v, pph, u, fe | 8 |

| 10 | /v/ | v, f, ph, vv, v | 5 |

| 11 | /θ/ | th | 1 |

| 12 | /ð/ | th | 1 |

| 13 | /s/ | s, sci, c, sch, ce, ps, ss, sw, se | 9 |

| 14 | /z/ | z, se, x, ss, cz, zz, sc | 7 |

| 15 | /ʃ/ | sh, shi, sch, s, si, ss, ssi, ti, ch, ci, ce, sci, chsi, se, c, psh, t | 17 |

| 16 | /ʒ/ | s, z, si, zi, ti, ge | 6 |

| 17 | /h/ | h, wh, x | 3 |

| 18 | /m/ | m, mb, mn, mm, mpd, gm, me | 7 |

| 19 | /n/ | n, mn, ne, pn, kn, gn, nn, mpt, ln, dn | 10 |

| 20 | /ŋ/ | ng, n, ngue, nd, ngh | 5 |

| 21 | /l/ | l, ll, le | 3 |

| 22 | /r/ | r, rh, rrh, rr, wr | 5 |

| 23 | /j/ | y, j, i, ll | 4 |

| 24 | /w/ | w, o, ou, u | 4 |

| 合計 | 159 |

数で見ると,24種類の音素に対して計159種類の文字素(digraph 等を含む)が対応している.平均して1音素を表すのに6.625個の文字素が使用されうるということになる.

昨日取り上げた母音と今日の子音とを合算すると,44種類の音素に対して計400個の文字素(digraph 等を含む)が認められることになり,平均して1音素を表すのに9.09個の文字素が使用されうるということになる.

発音と綴字の組み合わせが多様化してきた歴史的要因については「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1]) で触れた通りだが,それにしてもよくここまで複雑化してきたものだ.

・ 磯部 薫 「現代英語の単語の spelling と sound のdiscrepancy について―特に英語史の観点から見た orthography と phonology の関係について―」『福岡大学人文論叢』第8巻第1号, 1976年.49--75頁.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-03-16 Wed

■ #2515. 母音音素と母音文字素の対応表 [phoneme][grapheme][spelling_pronunciation_gap][spelling][vowel][phonology][orthography][digraph][statistics]

現代英語の音素と文字素の対応について詳細に記述した磯部の論文を入手した.淡々と列挙される事例を眺めていると,いかに漏れのないよう細心の注意を払いつつ例を集め,網羅的に整理しようとしたかという,磯部の姿勢が伝わってくる.今回は,磯部 (18--19) に掲げられている母音に関する音素と文字素の対応表を再現したい.各々の対応を含む実際の語例については,直接論文に当たっていただきたい

| vocalic phoneme | vocalic grapheme の例 | 種類 | |

|---|---|---|---|

| 1 | /i/ | ee, ea, e, e...e, ei, ie. eo, i, ae, oe, ay, ey, eau, e, ui | 15 |

| 2 | /ɪ/ | i, ie, e, y, o, ui, ee, u, ay, ea, ei, ia, ai, a, ey, eight | 16 |

| 3 | /e/ | e, ea, ai, ay, eo, ie, ei, u, eh, ey, ae, egm, a, oe | 15 |

| 4 | /æ/ | a, ai | 2 |

| 5 | /ʌ/ | u, o, ou, oo, oe, ow | 6 |

| 6 | /ɑ/ | are, ah, al, ar, a, er, au, aa, ear, aar, ir | 11 |

| 7 | /ɐ/ | o, a, ow, ou, au, ach | 6 |

| 8 | /ɔ/ | aw, a, al, au, ough, oa, or, our, oo, ore, oar, as, o, augh | 15 |

| 9 | /ʊ/ | oo, o, ou, oul, oe, or | 7 |

| 10 | /uː/ | oo, o, o...e, u, wo, oe, ou, uh, ough, ow, ui, eux, ioux, eu, ew, ieu, ue, oeu | 18 |

| 11 | /ɜ/ | ur, urr, ear, ir, err, er, or, olo, our, eur, yr, yrrh | 12 |

| 12 | /ə/ | a, u, ar, o, e, ia, i, ough, gh, ou, er, o(u)r, or, ei, ure, eon, oi, or, oar | 19 |

| 13 | /eɪ/ | a...e, a, ea, ai, ei, ay, ao, eh, ey, eigh, ag, aig, e, alf, aa, au, ae, oi, e, et | 20 |

| 14 | /ɑɪ/ | i, i...e, eye, ay, ie, y, igh, uy, y...e, ign, ye, eigh, is, ui, oi, ey, ei, ais | 19 |

| 15 | /ɔɪ/ | oi, oy, eu, uoy | 4 |

| 16 | /əʊ/ | o...e, ol, ow, oh, owe, o, ou, oa, oe, eo, ew, ough, eau, au, ogn | 16 |

| 17 | /aʊ/ | ow, aou, ou, eo, au, ough, iaour | 7 |

| 18 | /ɪə/ | ear, eer, ia, ere, eir, ier, a, ea, eu, iu, e, eou, eor, iou, io, ir | 16 |

| 19 | /eə/ | are, air, ear, eir, ere, aire, ar, ayor | 8 |

| 20 | /ʊə/ | uo, oer, oor, ure, our, ua, ue, we, uou | 9 |

| 合計 | 241 |

この発音の分類では強勢・無強勢音節の区別が考慮されておらず,解釈に注意を要する点はあるが,これまでにみてきた類似の対応表のなかでも相当に網羅的な部類といっていいだろう.

数でいえば,20種類の音素に対して計241種類の文字素(digraph 等を含む)が対応している.平均して1音素を表すのに12.05個の文字素が使用されうるということになる.

・ 磯部 薫 「現代英語の単語の spelling と sound のdiscrepancy について―特に英語史の観点から見た orthography と phonology の関係について―」『福岡大学人文論叢』第8巻第1号, 1976年.49--75頁.

2015-12-30 Wed

■ #2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2) [gvs][spelling_pronunciation_gap][historiography][vowel]

大母音推移 (gvs) については,英語史で学ぶべき定番事項であり,本ブログでも多く取り上げてきた.だが,大母音推移の英語史上の意義は何だろうか.1つには,英語音韻史上,大規模かつ体系的に起こった変化であるという評価はもちろんあるだろう.だが,それに加えて,現代英語における発音と綴字の乖離の主要因としてとらえる見方も定着しているように思う.本記事では,「#775. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か」 ([2011-06-11-1]) に引き続き,綴字体系への衝撃という観点から大母音推移を評価すべく,主要な英語史概説書などからこの点に関する箇所を抜き出して提示したい.

It will be noticed that the Great Vowel Shift is responsible for the unorthodox use of the vowel symbols in English spelling. The spelling of English had become fixed in a general way before the shift and therefore did not change when the quality of the long vowels changed. Consequently our vowel symbols no longer correspond to the sounds they once represented in English and still represent in the other modern languages. (Baugh and Cable 197)

. . . the Great Vowel Shift further confused English spelling. In Old and Middle English, the spellings of stressed vowels in English correspond reasonably well to their pronunciations. The arrival of the printing press in England in the late fifteenth century standardized spelling and fixed orthography to late Middle English conventions. When the long vowels shifted in the subsequent centuries, the spelling system did not change to record the new pronunciations. The spelling currently used for stressed vowels, then, is the spelling appropriate for the unshifted vowels. We no longer have a close correspondence between the spelling and the sounds. (Brinton and Arnovick 313)

It is a particular irony that, at the same time as printing was being introduced, the vowel sounds of London speech were undergoing the greatest change in their history. If printing had come a century later, or the Great Vowel Shift . . . a century earlier, the present-day spelling system would be vastly more regular than it has turned out to be. As it is, the spelling of thousands of words now reflects the pronunciation of vowels as they were in Chaucer's time. (Crystal 274)

The Great Vowel Shift radically altered most of the English long vowel system, and although spelling had been pretty much fixed by Johnson's time, more recent phases of the Great Vowel Shift have rendered the spelling system of English less phonetic in character. (Fennell 158)

The spelling of vowel sounds was disrupted in the period 1500--1700 by the most dramatic sound change in the history of English, what is now known as the Great Vowel Shift. . . . The change had far-reaching consequences for the spelling system too, as traditional spellings began to represent new sounds. . . . So where Middle English had a more straightforward system whereby a letter represented long and short values of a single vowel sound, this pattern was disrupted and replaced with a much less predictable system. (Horobin 158--59)

Over the last 500 years or so the relationship between sound and spelling has been further obscured in all varieties of English by changes in the long vowels which have come to be known as the Great Vowel Shift . . . . (Knowles 83)

The Great Vowel Shift (GVS) is the name given to a number of important and related pronunciation changes which affected these long vowels during the 15th, 16th and perhaps early 17th centuries and which resulted both in the differences between the sound-spelling correspondences of the continental European languages and those of Modern English . . . (e.g. French dame /dam/, English dame; French lime /lim/, English lime) and in the differences in pronunciation of the stressed vowels of pairs of words such as divine/divinity and serene/serenity, and also ultimately, though not directly, in (i) Modern English words such as meet and meat being alike in sound, and (ii) the difference in pronunciation of the OO of food, good and blood, etc. (Upward and Davidson 176--77)

すべての論者が大母音推移の綴字体系への影響を認めているし,なかにはその影響の大きさを強調する者もある.しかし,「#775. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か」 ([2011-06-11-1]) でも示唆したように,「最大の元凶」とみなしてよいかどうかは疑問である.最後の Upward and Davidson からの引用が的確に指摘しているとおり,大母音推移は,その後に生じた他の種々の音韻変化と手を携えて,発音と綴字の差を開いてきたと評価するのが妥当だろう.唯一の主犯として扱うわけにはいかないように思われる.英語史概説書において,大母音推移が伝統的に綴字の混乱を招いた主犯級として扱われてきた背景には,<a> = /a/ のようなラテン語の母音字とその母音の対応を "orthodox" とする西洋の文字体系観も大きく関与しているだろう.いずれにせよ,私は大母音推移を少しく減刑処分してあげたいと常々考えている.歴史的にはちょっとした罪人かもしれないが,共時的には評判ほど悪いヤツではない(ただし,積極的に良いヤツと評価する理由も,もちろんない).

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-12-11 Fri

■ #2419. ギリシア・ラテン借用語における <ae> [etymological_respelling][spelling][latin][greek][loan_word][diphthong][spelling_pronunciation_gap][digraph]

昨日の記事「#2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe>」 ([2015-12-10-1]) に引き続き,今回は <ae> の綴字について,Upward and Davidson (219--20) を参照しつつ取り上げる.

ギリシア語 <oi> が古典期ラテン語までに <oe> として取り入れられるようになっていたのと同様に,ギリシア語 <ai> はラテン語へは <ae> として取り入れられた (ex. G aigis > L aegis) .この二重字 (digraph) で表わされた2重母音は古典期以降のラテン語で滑化したため,綴字上も <ae> に代わり <e> 単体で表わされるようになった.したがって,英語では,古典期以降のラテン語やフランス語などから入った語においては <e> を示すが,古典ラテン語を直接参照しての借用語や綴り直しにおいては <ae> を示すようになった.だが,単語によっては,ギリシア語のオリジナルの <oi> と合わせて,3種の綴字の可能性が現代にも残っている例がある (ex. daimon, daemon, demon; cainozoic, caenozoic, cenozoic) .

近代英語では <ae> で綴られることもあったが,後に <e> へと単純化して定着した語も少なくない.(a)enigma, (a)ether, h(a)eresy, hy(a)ena, ph(a)enomenon, sph(a)ere などである.一方,いまだに根強く <ae> を保持しているのは,イギリス綴字における専門語彙である.aegis, aeon, aesthetic, aetiology, anaemia, archaeology, gynaecology, haemorrhage, orthopaedic, palaeography, paediatrics などがその例となるが,アメリカ綴字では <e> へ単純化することが多い.Michael という人名も,<ae> を保守している.

なお,20世紀までは,<oe> が合字 (ligature) <œ> として印刷されることが普通だったのと同様に,<ae> も通常 <æ> として印刷されていた.また,aerial が合字 <æ> や単字 <e> で綴られることがないのは,これがギリシア語の aerios に遡るものであり,2重字 <ai> に由来するものではなく,あくまで個別文字の組み合わせ <a> + <e> に由来するものだからである.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-12-10 Thu

■ #2418. ギリシア・ラテン借用語における <oe> [etymological_respelling][spelling][latin][greek][french][loan_word][diphthong][spelling_pronunciation_gap][digraph]

現代英語の <amoeba>, <Oedipus>, <onomatopoeia> などの綴字に見られる二重字 () の傾向により従来の <e> の代わりに <oe> が採用されたり,後者が再び廃用となるなど,単語によっても揺れがあったようだ.例えば Phoebus, Phoenician, phoenix などは語源的綴字を反映しており,現代まで定着しているが,<comoedy>, <tragoedy> などは定着しなかった.

現代英語の綴字 <oe> の採用の動機づけが,近代以降に借用されたラテン・ギリシア語彙や語源的綴字の傾向にあるとすれば,なぜそれが特定の種類の語彙に偏って観察されるかが説明される.まず,<oe> は,古典語に由来する固有名詞に典型的に見いだされる.Oedipus, Euboea, Phoebe の類いだ.ギリシア・ローマの古典上の事物・概念を表わす語も,当然 <oe> を保持しやすい (ex. oecist, poecile) .科学用語などの専門語彙も,<oe> を例証する典型的な語類である (ex. amoeba, oenothera, oestrus dioecious, diarrhoea, homoeostasis, pharmacopoeia, onomatopoeic) .

なお,<oe> は16世紀以降の印刷において,合字 (ligature) <œ> として表記されることが普通だった.<oe> の発音については,イギリス英語では /iː/ に対応し,アメリカ英語では /i/ あるいは稀に /ɛ/ に対応することを指摘しておこう.また,数は少ないが,フランス借用語に由来する <oe> もあることを言い添えておきたい (ex. oeil-de-boeuf, oeillade, oeuvre) .

以上 OED の o の項からの記述と Upward and Davidson (221--22) を参照して執筆した.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-11-29 Sun

■ #2407. margarine の発音 [spelling_pronunciation_gap][spelling][pronunciation][g]

標題の単語は「マーガリン」を意味するが,通常,発音は /ˌmɑːʤəˈriːn/ である.<a> の前位置の <g> は /g/ で発音するという一般の綴字規則に従って,第2子音を /g/ とする発音も皆無ではない.しかし,一般的には不規則な /ʤ/ で発音する.この非常にまれな綴字と発音の非対応は,<gaol> = /ʤeɪl/ にもみられるが,これについては「#94. gaol と jail」 ([2009-07-30-1]) で解説した通りである.では,<margarine> = /ˌmɑːʤəˈriːn/ には,どういう理由があるのだろうか.

この語は,マルガリン酸グリセリドという化合物を表わす化学用語 margarin /ˈmɑːʤərɪn/ に由来する.その真珠色にちなんで,ギリシア語 márgaron (pearl) の語幹を利用したフランス語形 margarine を借用元として 英語では margarin(e) の形態で1821年より用いられるようになった.一方,すべての油脂はマルガリン酸を含むという誤解から,1873年に,語尾を変形させた margarine という形態により,食卓になじみ深いマーガリンを指すようになった.

いずれの単語についても,OED の初版 (1905) によれば規則通りに /g/ をもっていたという.1931年からは英口語として /g/ をもった Maggie Ann というニックネームでも呼ばれるようになった.しかし,20世紀の早い段階から,新しい /ʤ/ の発音も現われていた.1913年に出版された Phonetic Dict. Eng. Lang. (Ed. H. Michaelis and D. Jones) によると,すでにマイナーな発音として /ʤ/ も行われていたようである.また,1922年には,省略形 marge が /ʤ/ として用いられたとの言及もある.その後20世紀後半には,本来の /g/ はまれとなり,/ʤ/ が一般的となった.

/g/ → /ʤ/ の置換の背景には,おそらく様々な要因が関わっている.『英語語源辞典』では margin などとの連想かとしながら,参考として Margaret -- Margery, Margie などの愛称形に関連する /g/ と /ʤ/ の交替にも言い及んでいる.おそらく,書記と音韻のあいだに相互作用が働き,その交渉の過程で混同が生じたものと思われる.そして,最終的にふたを開けてみたら,<g(a)> が /ʤ/ に対応するという結果となっていた,ということだろう.書記と音韻の相互作用という話題については,「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) を参照.

2015-11-27 Fri

■ #2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理 [spelling_pronunciation_gap][spelling][pronunciation][writing][orthography][hel_education][alphabet][link][grahotactics]

現代英語における綴字と発音の乖離の問題については,spelling_pronunciation_gap の多くの記事で取り上げてきた.とりわけその歴史的要因については,「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」 ([2009-06-28-2]) でまとめた.今回は英語綴字について言われる不規則性の種類と,それが生じた歴史的要因に注目し,改めて関連する事情を箇条書きで整理したい.各項の説明は,関連する記事のリンクにて代える.

[ 不規則性の不満の背後にある前提 ]

(1) アルファベットは表音文字体系を標榜している以上「1文字=1音」を守るべし (see #1024)

(2) 綴字規則に例外あるべからず (see #503)

(3) 1つの単語に対して1つの決まった綴字があるべし,という正書法 (orthography)の発想 (see ##53,54,194)

[ 不規則性の種類 ]

(1) 1つの文字(列)に対して複数の音: <o> で表わされる音は? <gh> で表わされる音は? (see ##210,1195)

(2) 1つの音に対して複数の文字(列): /iː/ を表わす文字(列)は? /k/ を表わす文字(列)は? (see #2205)

(3) 黙字 (silent_letter): climb, indict, doubt, imbroglio, high, hour, marijuana, know, half, autumn, receipt, island, listen, isthmus, liquor, answer, plateaux, randezvous

(4) 形態音韻上の交替: city/cities, swim/swimming, die/dying (see #1284)

(5) 綴字のヴァリエーション: color/colour, center/centre, realize/realise, jail/gaol (see #94)

[ 不規則性の歴史的要因 ]

(1) 英語は,音素体系の異なるラテン語を表記するのに最適化されたローマン・アルファベットという文字体系を借りた (see ##423,1329,2092)

(2) 英語は,諸言語から語彙とともに綴字体系まで借用した (see #2162)

(3) 綴字の標準を欠く中英語期の綴字習慣の余波 (see ##562,1341,1812)

(4) 各時代の書写の習慣,美意識,文字配列法 (graphotactics) (see ##91,223,446,1094,2227,2235)

(5) 語源的綴字 (see etymological_respelling)

(6) 表音主義から表語主義への流れ (see ##1332,1386,1760,2043,2058,2059,2097,2312,2344)

(7) 音はひたすら変化するが,文字は保守的 (see ##15,2292)

(8) 綴字標準化の間の悪さ (see ##1902,297,871,312)

(9) 変種間,位相間の綴字ヴァリエーション (see #ame_bre spelling)

(10) 綴字改革の難しさ (see spelling_reform)

[ 前提を疑う必要 ]

(1) アルファベットは表音文字体系だが,単語を表記するためにそれを組み合わせた単位である綴字は表語的である

(2) 1つの単語に対して1つの決まった綴字があるべしという正書法の発想は,多くの言語において近代以降に特徴的な考え方である (see #2392)

(3) 綴字規則には例外が多いが,個々の例外の多くは歴史的に説明される

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2015-08-26 Wed

■ #2312. 音素的表記を目指す綴字改革は正しいか? [spelling_reform][spelling_pronunciation_gap][spelling][grapheme][grammatology][alphabet][writing][medium]

Roman alphabet という表音文字を用いる英語にあって,連綿と続いてきた綴字改革の歴史は,時間とともに乖離してきた綴字と発音の関係を,より緊密な関係へと回復しようとする試みだったと言い換えることができる.標題のように,より厳密な音素的表記への接近,と表現してもよい.

綴字改革は英語で "spelling_reform" と呼ばれるが,reform とは定義によれば "change that is made to a social system, an organization, etc. in order to improve or correct it" (OALD8) であるから「誤ったものを正す」という含意が強い.つまり,綴字改革を話題にする時点で,すでに既存の綴字体系が「誤っている」ことが,少なくとも何ほどか含意されていることになる.では,いかなる点で誤っているのか.ほとんど常に槍玉にあげられるのは,綴字に表音性が確保されていないという点だろう.実際のところ,現代英語の綴字は,以下の記事でも見てきたとおり,表語的(表形態素的)な性格が強いと議論することができるのであり,相対的に表音的な性格は弱い.

・ 「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1])

・ 「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1])

・ 「#2059. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (2)」 ([2014-12-16-1])

・ 「#2097. 表語文字,同音異綴,綴字発音」 ([2015-01-23-1])

しかし,表音素的表記がより正しいという前提は,そもそも妥当なのだろうか.(漢字がその典型とされる)表形態素的表記は,それほど悪なのだろうか.この点について,安井・久保田 (92) の指摘は的確である.

つづり字改良という仕事は,要するに,「もっと音素的表記への改良」ということに,ほかならない.が,最も純粋に音素的である書記法が,あらゆる点で最良のものであるかというと,この場合も,それが一概によいともいえないのである.特に,書記言語を音声言語と対等な一次的言語の一つと考える立場からすれば,書記言語は言語音声をよく表していなければならなないということさえいえなくなってくる〔中略〕.英語にせよ,日本語にせよ,音素的表記でさえあれば,ただちに最良の表記法であるという考えは修正されるべきである.

引用で触れられているように,書記言語の独立性というより一般的な問題も,合わせて考慮されるべきだろう.writing という medium の独立性については,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) などの記事を参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

2015-08-06 Thu

■ #2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][medium][writing][spelling_reform][spelling_pronunciation]

英語の綴字と発音の関係,ひいては言語における書き言葉と話し言葉の関係について長らく考察しているうちに,頭のなかで標題のイメージが固まったきた.

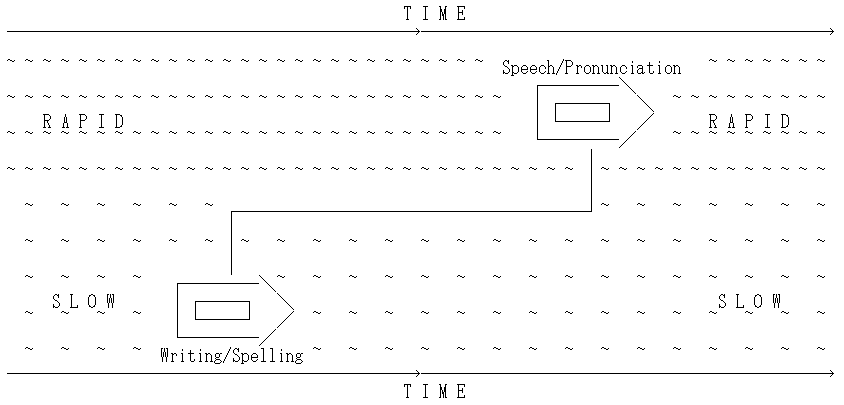

まず,大前提として発音(話し言葉)と綴字(書き言葉)が,原則としてそれぞれ独立した媒体であり,体系であるということだ.これについては,「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]) における Transmission や,「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]) も参照されたい.それぞれの媒体を,時間という川を流れる独立したボートに喩えよう.

さて,発音と綴字は確かに原則として独立してはいるが,一方で互いに依存し合う部分も少なくないのは事実である.この緩い関係を,2艘のボートをつなぐロープで表現する.かなりの程度に伸縮自在な,ゴムでできたロープに喩えるのがよいのではないかと思っている.

両媒体が互いに依存し合うとはいえ,圧倒的に多いのは,発音が綴字を先導するという関係である.発音は放っておいても,時間とともに変化していくのが常である.発音のボートは,常に早瀬側にあるものと理解することができる.一方,綴字は流れの緩やかな淵にあって,止まったり揺れ動いたりする程度の,比較的おとなしいボートである.したがって,時間が経てば経つほど,両ボートの距離は開いていく可能性が高い.しかし,2艘はロープでつながっている以上,完全に離れきってしまうわけではない.つかず離れずという距離感で,同じ川を流れていく.

稀な機会に,綴字のボートが発音のボートと横並びになる,あるいは追い越すことすらあるかもしれない.そのような事態は自然の川ではほとんどありえないが,言葉の世界では,人間が意図的にロープを短くしてやったり,綴字のボートを曳航してやるなどすれば可能である.これは,綴字改革 (spelling_reform) や綴字発音 (spelling_pronunciation) のようなケースに相当する.

この "Two-Boat Model" は,表音文字体系をもつ言語においてはおそらく一般的に当てはまるだろう.話し言葉と書き言葉の媒体は,半ば独立しながらも半ば依存し合っており,互いに干渉しすぎることなく,つかず離れずで共存しているのである.

2015-08-04 Tue

■ #2290. 形容詞屈折と長母音の短化 [final_e][ilame][inflection][vowel][phonetics][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][spelling][adjective][afrikaans][syntagma_marking]

<look>, <blood>, <dead>, <heaven>, などの母音部分は,2つの母音字で綴られるが,発音としてはそれぞれ短母音である.これは,近代英語以前には予想される通り2拍だったものが,その後,短化して1拍となったからである.<oo> の綴字と発音の関係,およびその背景については,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]),「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]),「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]),「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]) で触れた.<ea> については,「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]) で簡単に触れたにすぎないので,今回の話題として取り上げたい.

上述の通り,<ea> は本来長い母音を表わした.しかし,すでに中英語にかけての時期に3子音前位置で短化が起こっており,dream / dreamt, leap / leapt, read / read, speed / sped のような母音量の対立が生じた (cf. 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])) .また,単子音前位置においても,初期近代英語までにいくつかの単語において短化が生じていた (ex. breath, dead, dread, heaven, blood, good, cloth) .これらの異なる時代に生じた短化の過程については「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]) や「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) で見たとおりであり,純粋に音韻史的な観点から論じることもできるかもしれないが,特に初期近代英語における短化は一部の語彙に限られていたという事情があり,問題を含んでいる.

Görlach (71) は,この議論に,間接的ではあるが(統語)形態的な観点を持ち込んでいる.

Such short vowels reflecting ME long vowel quantities are most frequent where ME has /ɛː, oː/ before /d, t, θ, v, f/ in monosyllabic words, but even here they occur only in a minority of possible words. It is likely that the short vowel was introduced on the pattern of words in which the occurrence of a short or a long vowel was determined by the type of syllable the vowel appeared in (glad vs. glade). When these words became monosyllabic in all their forms, the conditioning factor was lost and the apparently free variation of short/long spread to cases like (dead). That such processes must have continued for some time is shown by words ending in -ood: early shortened forms (flood) are found side by side with later short forms (good) and those with the long vowel preserved (mood).

子音で終わる単音節語幹の形容詞は,後期中英語まで,統語形態的な条件に応じて,かろうじて屈折語尾 e を保つことがあった (cf. 「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1])) .屈折語尾 e の有無は音節構造を変化させ,語幹母音の長短を決定した.1つの形容詞におけるこの長短の変異がモデルとなって,音節構造の類似したその他の環境においても長短の変異(そして後の短音形の定着)が見られるようになったのではないかという.ここで Görlach が glad vs. glade の例を挙げながら述べているのは,本来は(統語)形態的な機能を有していた屈折語尾の -e が,音韻的に消失していく過程で,その機能を失い,語幹母音の長短の違いにその痕跡を残すのみとなっていったという経緯である (cf. 「#295. black と Blake」 ([2010-02-16-1])) .関連して,「#977. 形容詞の屈折語尾の衰退と syntagma marking」 ([2011-12-30-1]) で触れたアフリカーンス語における形容詞屈折語尾の「非文法化」の事例が思い出される.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2015-07-19 Sun

■ #2274. heart の綴字と発音 [spelling_pronunciation_gap][spelling][pronunciation][vowel]

強勢音節における <ear> の綴字で表わされる発音には,3種類がある.hear や beard のような /ɪər/,learn や dearth のような /ər/,heart や hearth のような /ɑr/ である.とりわけ子音が後続する場合には,2つめの learn のように /ər/ の発音となるのが普通で,beard や heart のタイプは珍しい.ここでは特に heart や hearth の不規則性について考えたい.

この問題を考察するにあたっては,中英語期の音変化について知る必要がある.中英語の /er/ に対応する綴字には,典型的なものとして <er> と <ear> があった.後者の母音は2文字で綴られることからわかるとおり元来は二重母音あるいは長母音を表わしたが,後ろに子音が続く環境では往々にして短化したために,<er> と等価になった.14世紀末,おそらく Chaucer の時代あたりに,非常に多くの単語において,この <er> あるいは <ear> で表わされた /er/ の母音が下げの過程を経て,/ar/ へと変化した.この音変化に伴って,綴字も <ar> と書き換えられる例が多かった.例えば,dark (< derk), darling (< derling), far (< fer), star (< ster), starve (< sterve), yard (< yerde) である.しかし,変化前後の両音がしばらく揺れを示していたことを反映し,綴字でも <ar> へ変更されず,<er> や <ear> を保ったものもあった.17世紀頃には発音は /ar/ が普通となっていたが,18世紀には綴字発音の影響で /er/ に戻ったものもあり,関与する単語群において,この発音と綴字の関係は安定感を欠くことになった.結果として,発音は /ar/ へ変化したものが標準化したけれど,綴字は <er> や <ear> で据え置かれるという例が生じてしまった.

<er> の例には,sergeant やイギリス発音としての clerk, Derby などがある(cf. 「#211. spelling pronunciation」 ([2009-11-24-1]), 「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1])) .また,<ear> の例としては heart, hearth のほか,hearken (おそらく hear の綴字に影響を受けたもの.<harken> の綴字もあり)や固有名詞 Liskeard などがある.Kearney などでは,発音としては /ər/ と /ɑr/ の両方の可能性がある(以上,Carney (311),Jespersen (197--99), 中尾 (207--08), Scragg (49) などを参照した).

beard の示す不規則性については,現在同じ母音をもつ fierce, Pierce にもかつて /ər/ という変異発音が存在したことを述べておこう.逆に,現在は /ər/ をもつ vers に /ɪər/ の変異発音が聞かれたこともあった (Jespersen 365) .

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2015-06-25 Thu

■ #2250. English の語頭母音(字) [pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap][i-mutation][haplology]

現代英語で強勢音節における <en> という綴字の最初の母音が /ˈɪŋ/ に対応するのは,English と England という単語においてのみである.あまりに見慣れているので違和感を覚えることすらないが,この2語はきわめて不規則な綴字と発音の関係を示している.歴史的背景を追ってみよう.

「#1145. English と England の名称」 ([2012-06-15-1]) で説明したように,English と England は,それぞれ古英語における派生語,複合語である.前者は基体の Engle (or Angle)(アングル人)に形容詞を作る接尾辞 -isc を付した形態であり,後者は同じ基体の複数属格形に land を付した Englaland から la の haplography (重字脱落)を経た形態である.古英語の基体 Engle は,ゲルマン祖語 *anȝli- に遡り,釣針 (angle) の形をした Schleswig の一地方名と関連づけられるが,これがラテン語に借用されて Anglus (nom. sg.) や Angli (nom. pl.) として用いられたものが,古英語へ入ったものである.

ゲルマン祖語の語頭に示される [ɑ] の母音は,次の音節の i による i-mutation を経て前寄りの [æ] となったが,鼻音の前ではさらに上げを経て [ɛ] に至った.この2つめの上げは,第2の i-mutation ともいうべきもので,Campbell (75) によると後期古英語のテキストにはよく反映されている(ただし,中英語の South-East Midland に相当する地域では生じなかった).同変化を経た語としては,menn (< *manni), ende (< *andja) などがある(中尾,p. 222--24).一方,この一連の音変化を反映せずに現代において定着した語としては,(East) Anglia や Anglo-Saxon などがある.

さて,14世紀になると /eŋ/ > /iŋ/ の変化が例証されるようになる.senge > singe, henge > hinge, streng > string, weng > wing, þenken > þinken, enke > inke などである(中尾,p. 169).音としては,ゲルマン祖語のもともとの低母音 [ɑ] が,上げの過程を何度も経てついに高母音 [ɪ] になってしまったわけである.

さて,上に挙げた単語群では,この母音の上げに伴い,後の標準的な綴字でも <eng> から <ing> と書き改められて現代に至るが,English, England については,一時期は行なわれていた <Inglish>, <Ingland> などの綴字が標準化することはなく,<Eng>- が存続することになった (cf. 「#1436. English と England の名称 (2)」 ([2013-04-02-1])) .その理由はよくわからないが,いずれにせよ,この2語については不規則な綴字と発音の関係が定着してしまったという顛末だ.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2015-06-05 Fri

■ #2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][consonant][phoneme][grapheme][degemination][x][phonemicisation]

5月16日付の「素朴な疑問」に,<s> と <x> の綴字がときに無声子音 /s, ks/ で,ときに有声子音 /z, gz/ で発音される件について質問が寄せられた.語頭の <s> は必ず /s/ に対応する,強勢のある母音に先行されない <x> は /gz/ に対応する傾向があるなど,実用的に参考となる規則もあるにはあるが,最終的には単語ごとに決まっているケースも多く,絶対的なルールは設けられないのが現状である.このような問題には,歴史的に迫るよりほかない.

英語史的には,/(k)s, (g)z/ にとどまらず,摩擦音系列がいかに綴られてきたかを比較検討する必要がある.というのは,伝統的に,古英語では摩擦音の声の対立はなかったと考えられているからである.古英語には摩擦音系列として /s/, /θ/, /f/ ほかの音素があったが,対応する有声摩擦音 [z], [ð], [v] は有声音に挟まれた環境における異音として現われたにすぎず,音素として独立していなかった (cf. 「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]),「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1])).文字は音素単位で対応するのが通常であるから,相補分布をなす摩擦音の有声・無声の各ペアに対して1つの文字素が対応していれば十分であり,<s>, <þ> (or <ð>), <f> がある以上,<z> や <v> などの文字は不要だった.

しかし,これらの有声摩擦音は,中英語にかけて音素化 (phonemicisation) した.その原因については諸説が提案されているが,主要なものを挙げると,声という弁別素性のより一般的な応用,脱重子音化 (degemination),南部方言における語頭摩擦音の有声化 (cf. 「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]),「#2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由」 ([2015-06-01-1])),有声摩擦音をもつフランス語彙の借用などである(この問題に関する最新の論文として,Hickey を参照されたい).以下ではとりわけフランス語彙の借用という要因を念頭において議論を進める.

有声摩擦音が音素の地位を獲得すると,対応する独立した文字素があれば都合がよい./v/ については,それを持ち込んだ一員とも考えられるフランス語が <v> の文字をもっていたために,英語へ <v> を導入することもたやすかった.しかも,フランス語では /f/ = <f>, /v/ = <v> (実際には <<v>> と並んで <<u>> も用いられたが)の関係が安定していたため,同じ安定感が英語にも移植され,早い段階で定着し,現在に至る.現代英語で /f/ = <f>, /v/ = <v> の例外がきわめて少ない理由である (cf. of) .

/z/ については事情が異なっていた.古英語でも古フランス語でも <z> の文字はあったが,/s, z/ のいずれの音に対しても <s> が用いられるのが普通だった.フランス語ですら /s/ = <s>, /z/ = <z> の安定した関係は築かれていなかったのであり,中英語で /z/ が音素化した後でも,/z/ = <z> の関係を作りあげる動機づけは /v/ = <v> の場合よりも弱かったと思われる.結果として,<s> で有声音と無声音のいずれをも表わすという古英語からの習慣は中英語期にも改められず,その「不備」が現在にまで続いている.

/ð/ については,さらに事情が異なる.古英語より <þ> と <ð> は交換可能で,いずれも音素 /θ/ の異音 [θ] と [ð] を表わすことができたが,中英語期に入り,有声音と無声音がそれぞれ独立した音素になってからも,それぞれに独立した文字素を与えようという機運は生じなかった.その理由の一部は,消極的ではあるが,フランス語にいずれの音も存在しなかったことがあるだろう.

/v/, /z/, /θ/ が独立した文字素を与えられたかどうかという点で異なる振る舞いを示したのは,フランス語に対応する音素と文字素の関係があったかどうかよるところが大きいと論じてきたが,ほかには各々の音素化が互いに異なるタイミングで,異なる要因により引き起こされたらしいことも関与しているだろう.音素化の早さと,新音素と新文字素との関係の安定性とは連動しているようにも見える.現代英語における摩擦音系列の発音と綴字の関係を論じるにあたっては,歴史的に考察することが肝要だろう.

・ Hickey, Raymond. "Middle English Voiced Fricatives and the Argument from Borrowing." Approaches to Middle English: Variation, Contact and Change. Ed. Juan Camilo Conde-Silvestre and Javier Calle-Martín. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 83--96.

2015-05-11 Mon

■ #2205. proceed vs recede [spelling][latin][french][spelling_pronunciation_gap][orthography]

標題の語は,語源的には共通の語幹をもち,接頭辞が異なるだけなのだが,現代英語ではそれぞれ <proceed>, <recede> と異なる綴字を用いる.これは一体なぜなのかと,学生からの鋭い質問が寄せられた.

なるほど語幹はラテン語 -cedere (go, proceed) あるいはそのフランス語形 -céder に由来するので,語源的には <cede> の綴字がふさわしいところだろうが,語によって <ceed> か <cede> かが決まっている.Upward and Davidson (103) は,次の10語を挙げている.

・ -<ceed>: exceed, proceed, succeed

・ -<cede>: cede, accede, concede, intercede, precede, recede, secede

いずれの語も,中英語期や初期近代英語に最初に現われたときの綴字は -<cede> だったのだが,混乱期を経て,上の状況に収まったという.初期近代英語では interceed, preceed, recead/receed なども行われていたが,標準的にはならなかった.振り返ってみると -<cede> が優勢だったように見えるが,類推と逆類推の繰り返しにより,各々がほとんどランダムに決まったといってよいのではないか.綴字と発音の一対多の関係をよく表わす例だろう.

このような混乱に乗じて,同一単語が2語に分かれた例がある.discrete と discreet だ.いずれもラテン語 discretus に遡るが,綴字の混乱を逆手に取るかのようにして,2つの異なる語へ分裂した.しかし,だからといって何かが分かりやすくなったわけでもないが・・・.

近代英語では <e>, <ee>, <ea> の三つ巴の混乱も珍しくなく,complete, compleat, compleet などと目まぐるしく代わった.この混乱の落とし子ともいうべきものが,speak vs speech のような対立に残存している (Upward and Davidson 104; cf. 「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1])) .関連して,「#436. <ea> の綴りの起源」 ([2010-07-07-1]) も要参照.

-<cede> vs -<ceed> の例に限らず,長母音 /iː/ に対応する綴字の選択肢の多さは目を見張る.いくつか挙げてみよう.

・ <ae>: Caeser, mediaeval

・ <ay>: quay

・ <e>: be, he, mete

・ <ea>: lead, meat, sea

・ <ee>: feet, meet, see

・ <ei>: either, receive, seize,

・ <eigh>: Leigh

・ <eip>: receipt

・ <eo>: feoff, people

・ <ey>: key

・ <i>: chic, machine, Philippines

・ <ie>: believe, chief, piece

・ <oe>: amoeba, Oedipus

探せば,ほかにもあると思われる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-01-19 Mon

■ #2093. <gauge> vs <gage> [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][eebo][clmet][emode][lmode][coha][ame_bre][spelling_pronunciation]

「#2088. gauge の綴字と発音」 ([2015-01-14-1]) を受けて,<gauge> vs <gage> の異綴字の分布について歴史的に調べてみる.まずは,初期近代英語の揺れの状況を,EEBO (Early English Books Online) に基づいたテキスト・データベースにより見てみよう

| Period (subcorpus size) | <gage> etc. | <gauge> etc. |

|---|---|---|

| 1451--1500 (244,602 words) | 0 wpm (0 times) | 0 wpm (0 times) |

| 1501--1550 (328,7691 words) | 3.35 (11) | 0.00 (0) |

| 1551--1600 (13,166,673 words) | 6.84 (90) | 0.076 (1) |

| 1601--1650 (48,784,537 words) | 3.01 (147) | 0.35 (17) |

| 1651--1700 (83,777,910 words) | 0.060 (5) | 0.19 (5) |

| 1701--1750 (90,945 words) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |

17世紀に <gauge> 系が少々生起するくらいで,初期近代英語の基本綴字は <gage> とみてよいだろう.次に,18世紀以後の後期近代英語に関しては,CLMET3.0 を利用して検索した.

| Period (subcorpus size) | <gage> etc. | <gauge> etc. |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 5 | 1 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 19 | 20 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 2 | 49 |

おそらく1800年くらいを境に,それまで非主流派だった <gauge> が <gage> に肉薄し始め,19世紀中には追い抜いていったという流れが想定される.現代英語では BNCweb で調べる限り <gauge> が圧倒しているから,20世紀中もこの流れが推し進められたものと考えられそうだ.

一方,<gage> の使用も多いといわれるアメリカ英語について COHA で調べてみると,実際のところ現代的には <gauge> のほうが圧倒的に優勢であるし,歴史的にも <gauge> が20世紀を通じて堅調に割合を伸ばしてきたことがわかる.あくまで,現代アメリカ英語では <gage> 「も」使われることがあるというのが実態のようだ.この事実は,「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」 ([2014-01-30-1]) により "(?-i)\bgau?g(e|es|ed|ings?)\b" として検索をかけて得られる以下の表からも示唆される.いずれの変種でも <gauge> 系は見られるものの,<gage> 系についてはイギリス英語ではゼロ,アメリカ英語では部分的に使用されるという違いがある.

| ID | WORD | 1961 | 1991--92 | ca 2006 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Brown (AmE) | LOB (BrE) | Frown (AmE) | FLOB (BrE) | AmE06 (AmE) | BE06 (BrE) | ||

| 1 | gage | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 2 | gages | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 3 | gaging | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | gauge | 16 | 15 | 10 | 6 | 16 | 21 |

| 5 | gauged | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |

| 6 | gauges | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 7 | gauging | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |