2021-06-24 Thu

■ #4441. 人名の綴字にみられる埋め草 [spelling][personal_name][onomastics][silent_letter][three-letter_rule][orthography]

標題の意味するところは,Ann か Anne か,Smith か Smythe か,Kid か Kidd か等の例を挙げれば一目瞭然だろう.通常の英単語の綴字規則に照らせば余分とみなされる文字が,人名の綴字にしばしば現われるという現象だ.人名 (personal_name) は,その人物のアイデンティティや存在感を示すための言語要素であり,とりわけ視覚に訴える綴字において,しばしば「盛る」ということがあっても不思議はない.Carney (454) は,これについて次のように考察している.

Personal names gain advantage by having a certain written bulk since a totem impresses partly by its size. Consequently, names which are phonetically quite short are often padded out with empty letters. The name /leg/ never seems to appear as *Leg --- the usual spelling is Legge. Here we see the two most common types of padding: <C>-doubling and a superfluous <-e> in a context where neither is warranted by modern spelling conventions. Such spellings were common in both names and non-names before conventions settled down in the eighteenth century, but archaism is not the only reason for their continued use in names. Since such spellings are most frequently found in monosyllables and since the unpadded spellings are much less common, their written bulk is obviously seen as an advantage. They also reinforce the initial capital letter as a marker of names and help them to stand out from the non-names in written text. In some cases the padding may help to distance the name from an unfortunate homophone, as in Thynne.

綴字上の埋め草には,(1) 人名を印象づける,(2) 特に1音節語の人名を際立たせる,(3) 非人名の同音語と区別する,といった機能があるということだ.埋め草の主な方法としては,子音字の2重化と -e の付加が指摘されている.以下に <t> の2重化と <-e> の付加について,埋め草の有無の揺れを示す例をいくつか挙げてみよう (Carney (454--57)) .

Abbot(t), Arnot(t), Barnet(t), Barrat(t), Basset(t), Becket(t), Bennet(t), Calcot(t), Elliot(t), Garnet(t), Garret(t), Nesbit(t), Plunket(t), Prescot(t), Wilmot(t), Wyat(t)

Ann(e), Ask(e), Beck(e), Bewick(e), Brook(e), Cook(e), Crook(e), Cross(e), Dunn(e), Esmond(e), Fagg(e), Fisk(e), Foot(e), Glynn(e), Goff(e), Good(e), Gwynn(e), Harding(e), Hardwick(e), Holbrook(e), Hook(e), Keating(e), Lock(e), Plumb(e), Webb(e), Wolf(e), Wynn(e)

Carney (457) は,この現象を人名における事実上の「4文字規則」 ("a minimum four-letter rule") と述べており興味深い.もちろんこれは一般語の正書法における「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) をもじったものである.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2021-01-24 Sun

■ #4290. なぜ island の綴字には s が入っているのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][etymological_respelling][etymology][spelling_pronunciation_gap][reanalysis][silent_letter][renaissance]

英語には,文字としては書かれるのに発音されない黙字 (silent_letter) の例が多数みられます.doubt の <b> や receipt の <p> など,枚挙にいとまがありません.そのなかには初級英語で現われる非常に重要な単語も入っています.例えば island です.<s> の文字が見えますが,発音としては実現されませんね.これは多くの英語学習者にとって不思議中の不思議なのではないでしょうか.

しかし,これも英語史の観点からみると,きれいに解決します.驚くべき事情があったのです.音声解説をどうぞ.

「島」を意味する古英語の単語は,もともと複合語 īegland でした.「水の(上の)陸地」ほどの意味です.中英語では,この複合語の第1要素の母音が少々変化して iland などとなりました.

一方,同じ中英語期に古フランス語で「島」を意味する ile が借用されてきました(cf. 現代フランス語 île).これは,ラテン語の insula を語源とする語です.古フランス語の ile と中英語 iland は形は似ていますが,まったくの別語源であることに注意してください.

しかし,確かに似ているので混同が生じました.中英語 iland が,古フランス語 ile に land を継ぎ足したものとして解釈されてしまったのです.

さて,16世紀の英国ルネサンス期になると,知識人の間にラテン語綴字への憧れが生じます.フランス語 ile を生み出したラテン語形は insula と s を含んでいましたので,英語の iland にもラテン語風味を加味するために s を挿入しようという動きが起こったのです.

現代の英語学習者にとっては迷惑なことに,当時の s を挿入しようという動きが勢力を得て,結局 island という綴字として定着してしまったのです.ルネサンス期の知識人も余計なことをしてくれました.しかし,それまで数百年の間,英語では s なしで実現されてきた発音の習慣自体は,変わるまでに至りませんでした.ということで,発音は古英語以来のオリジナルである s なしの発音で,今の今まで継続しているのですね.

このようなルネサンス期の知識人による余計な文字の挿入は,非常に多くの英単語に確認されます.語源的綴字 (etymological_respelling) と呼ばれる現象ですが,これについては##580,579,116,192,1187の記事セットもお読みください.

2020-09-20 Sun

■ #4164. なぜ know の綴字には発音されない k があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][silent_letter][phonetics][sound_change]

標題は非常によく質問を受ける素朴な疑問です.英語には know, knife, knight, knee, knob など,<kn-> で綴られるものの /k/ が発音されない単語がいくつも存在します.いわゆる黙字 (silent_letter) の k です.書かれているのに読まれない,この不思議に歴史的に迫ってみましょう.以下の音声の解説を聴いてください.

本来,問題の単語における k はしっかり発音されていました.しかし,今から300年ほど前,17世紀末から18世紀にかけての時期に,語頭の kn- における k が,かすれるようにして発音から消えていきました.一方,綴字 kn- のほうはその数十年前に標準的なものとして定着しつつあり,発音変化に連動して k の文字が失われるということはありませんでした.綴字は,自然モノの発音と異なり一種の社会制度といってもよいものなので,いったん定まってしまうと,そう簡単には変化に適応できないのですね.

今回の話題,および黙字一般の話題については##122,3675,1095,1902,1290,3386の記事セットをどうぞ.

2020-07-25 Sat

■ #4107. なぜ hour の h は発音されないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][silent_letter][consonant][h]

hellog ラジオ版の第10回目です.標題は,学生から素朴な疑問を募ると必ずといってよいほど寄せられてくる問いです.hour, honour, honest, heir その他で h が発音されないという問題ですが,何といっても初級英語で習う hour が代表格であり,当然ながら(ネイティブを含め)英語を学ぶ皆が不思議に思う問題ですね.

ところが,この問題は英語史のなかでも一,二を争うといってよいくらい難解なトピックなのです.学術的には未解決といってよいでしょう.しかし,背景はすこぶるおもしろい.そのおもしろさのエッセンスだけでも伝えようと,音声化してみました.

改めて,英語史研究においても「無音の h」は厄介な問題です.複雑ながらも魅力的な世界の一端を覗きたいという方には,##3941,461,462,1292,1675,1899,1677の記事セットをお薦めします.そもそも英語において歴史的に h は存在してきたのかという「h 幽霊説」まで登場し,百家争鳴.たかがハ行音,されどハ行音なのです.

2020-02-10 Mon

■ #3941. なぜ hour, honour, honest, heir では h が発音されないのですか? [h][sobokunagimon][silent_letter][spelling_pronunciation]

これは難問です.英語史の観点からも様々な議論がなされていますが,決定的な答えは出されていません.したがって,以下では解答を与えるのではなく,英語史的な背景を説明することに専念しています.あしからず.

現代英語で語頭に <h> と綴られているのに /h/ として発音されない単語は,少数の特定の語に限られます.標題の hour, honour, honest, heir をはじめ,その関連語である hourly, honourable, honesty, heiress などが挙げられます.しかし,/h/ で発音されることもあれば発音されないこともある herb, historical, humour のような例が少なからず存在するのも事実です(cf. 「#461. OANC から取り出した発音されない語頭の <h>」 ([2010-08-01-1]),「#462. BNC から取り出した発音されない語頭の <h>」 ([2010-08-02-1])).

問題となっている hour, honour, honest, heir は,いずれも中英語期にフランス語から借用された語です.フランス語を学んだことのある人であれば,綴られている <h> は一切発音されないということを知っているかと思います.したがって,英語のフランス借用語については,フランス語での慣例通り,<h> と綴られていても /h/ とは発音されないのだと思われるかもしれません.

しかし,それは満足な解答とはなり得ません.フランス借用語は英語に万単位で流入しており,そのなかには <h> で始まるものも(それがフランス語でいう「無音の h」か否かを問わず)多数含まれています.それらの語は,hour や honour を含む少数の語を除いて,現代標準英語ではすべて確かに /h/ で発音されているのです.habit, heritage, history, host, human など枚挙にいとまがありません.したがって,hour や honour が「フランス語の発音様式」を真似たがゆえに,/h/ として発音されないのだという説明は,必ずしも間違いとはいえないものの,不十分な説明にとどまります.

問題は,なぜ無数の h- 語のなかでこれらの少数の語だけがピンポイントで選ばれ,「フランス語の発音様式」に従っているのかということです.逆にいえば,なぜそれ以外のすべての h- 語が「フランス語の発音様式」に従っていないのかということが問題となります.しかし,この「なぜ」の問いには,いまだ満足のいく答えが与えられていません.

問題を深掘りしていくと,問題設定の仕方も変わってくるものです.いまや標題の素朴な疑問は「なぜ hour や honour 以外のほとんどの h- 語がフランス語の発音様式に影響されていないのか」という疑問にパラフレーズされることになります.しかし,この再設定された疑問自体も,さらに歴史の事実を知ると,改めてパラフレーズしなければならないことに気づきます.というのは,主に中英語期以降にフランス語(やラテン語やギリシア語)から借用された h- 語におけるすべての <h> は,かつての英語で実に発音されていなかった可能性があるからです.中英語や近代英語では,これらの h が軒並み発音されていなかった節があるのです.この問題については学界においても議論があり定説となっているわけではありませんが,「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]) で見た通り,一定の根拠があります.

<h> で綴られていても /h/ で発音されなかったのが,かつて常態だったとすれば,現在それらのほとんどが /h/ で発音されるようになっているのはなぜでしょうか.それは,近代英語期における英語標準化以降の体系的な綴字発音 (spelling_pronunciation) の結果と考えられます(もしこれが本当であれば,英語史上もっとも体系的に実践された綴字発音の事例といえます).<h> で綴られているのだから /h/ で発音しようという近代的な書き言葉ベースの規範意識が見事なまでに広まった結果,歴史的な発音はどうであれ,とにかく軒並み /h/ で発音されることになったのだと考えられます.しかし,どういうわけか,標題に挙げた特定の少数の語群にまでは,その波が及ばなかったようなのです.

先に再定義した「なぜ hour や honour 以外のほとんどの h- 語がフランス語の発音様式に影響されていないのか」という問いは,いまや次のようにパラフレーズされることになります.「すべての h- 語がかつてはフランス語の発音様式を真似て無音だったのに,なぜそこから脱して /h/ で発音されることになったのか」,そして「なぜ hour や honour などの少数の語だけは,フランス語の発音様式の影響からいまだに脱せずにいるのか」です.

残念ながら,標題の疑問を一言で解決することはできません.素朴な疑問は二転,三転して,新たな次元の疑問にもちこされてしまいました.私自身ももどかしいのですが,このような問題を解くために英語史を研究している次第です.

関連して h に関する本ブログのいくつかの記事を参照ください.

2020-01-28 Tue

■ #3928. スペリングの歴史社会言語学的側面 [sociolinguistics][spelling][orthography][spelling_pronunciation_gap][silent_letter]

英語のスペリングの話題といえば,たいてい発音との乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題が中心となる.1つの文字に多数の音が対応している状況,逆に1つの音に多数の文字が対応している状況,また黙字 (silent_letter) の存在など,話題に事欠かない.本ブログでも spelling の多くの記事で取り上げてきた.

発音とスペリングの対応規則を巡る諸問題は,それ自体,奥が深く,追究していく価値がある.一方,英語史を専門とする立場から強調しておきたいのは,対応規則に勝るとも劣らず,スペリングのもつ社会言語学的側面にも注目してもらいたいということだ.ある単語のスペリングが正しい,あるいは誤りだなどという場合,前提としてあるのは標準的で規範的な正書法 (orthography) の存在である.私たちもよく知っているように,その正書法は決して合理的でも規則的でもないのだが,その割には社会的に「正しい」とのお墨付きがある.

では,誰がそのお墨付きを与えているのか.これを探ろうとすると,英語の正書法が作り上げられてきた歴史,いかにしてそれに社会的な威信が付与されてきたのかの経緯をひもとく必要が生じてくる.busy の <u> が /ɪ/ で発音されること,doubt の <b> が無音となること,colour と color にみられるスペリングの英米差などは,対応規則の問題であると同時に,いやそれ以上に,なぜこのようなスペリング事情が生じてきたのかという歴史社会言語学的な問題なのである.

現代英語のスペリングについて,Cook (178) もその社会言語学的側面に言及している.

Group loyalty manifests itself in several ways in the English writing system. At one level it becomes a matter of patriotism: your national identity is shown by whether you spell in a Canadian, a British or an American fashion. While people accept that speakers have different accents; they are far less tolerant about variations in spelling. A paper of mine was returned with the comment 'American spelling for an American journal': no one has ever required me to use an American accent for an American conference. As Jaffe (2000: 502) puts it, 'Orthography selects, displays and naturalises linguistic difference, which is in turn used to legitimise and naturalise cultural and political identity'.

At another level spelling can be a mark of regional or social group membership. The actual pronunciation of the group can be mimicked through unusual sound correspondences, as in dialect spelling such as 'Down Vizes way zom yoars agoo, When smuggal'n wur nuthen new . . .'. Or an arbitrary group standard can be adopted unrelated to pronunciation, for instance British 'colour' versus American 'color'. Particular conventions act as a way of excluding outsiders, say the chat-room convention of abbreviations such as 'LOL' ('laughing out loud'). Jargon makes insiders feel they belong and outsiders feel uncomfortable, whether the groups consist of teenagers, street gangs, football fans or syntacticians.

英語の素朴な疑問として定番の「○○という単語はなぜ××のような妙な綴り方をするのですか?」に対する解答には,たいてい豊かな歴史社会言語学的背景が潜んでいる.「不規則だから仕方ない,そのまま暗記しよう」で済ますにはあまりにもったいない,知的刺激に富むネタの宝庫である.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

・ Jaffe, Alexandra. "Non-Standard Orthography and Non-Standard Speech." Journal of Sociolinguistics 4 (2000): 497--513.

2020-01-12 Sun

■ #3912. (偽の)語源的綴字を肯定的に評価する (1) [etymological_respelling][silent_letter][hypercorrection][renaissance]

doubt の <b> のような語源的綴字 (etymological_respelling) は,一般的には現代英語の抱えている「発音と綴字の乖離」問題の元凶として否定的にみられることが多い.古典を重視する16世紀の英国ルネサンスの潮流のなかで,ラテン語の語源形に存在した <b> の子音字を,崩れた英語の綴字のなかに戻してやることによって,英(単)語にラテン語風味と威信を付加したいという俗物的な時代精神の産物として説明されることが多い.そのような俗物根性ゆえに,後代の英語学習者は理不尽な黙字 (silent_letter) に付き合わされることになったしまったのだと.

さらに,island における <s> の挿入のように,ラテン語の語源形が正しく参照されず,俗物根性だけが発揮されてしまった,偽の語源的綴字 (pseudo-etymological spelling) ,あるいは「非語源的綴字」 (unetymological spelling) の例も少なくない (cf. 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1])).これなど,ミーハー精神丸出しの恥ずかしい過剰修正 (hypercorrection) の事例とみる向きが多い.

しかし,昨日の記事「#3911. 言語体系は,本来非同期的な複数の時のかたちが一瞬出会った断面である」 ([2020-01-11-1]) で取り上げたクブラーの思想にしたがえば,(偽の)語源的綴字という現象は,初期近代当時の「文化形成の重要なモーメント」として肯定的に評価することもできる.結果として発音と綴字の乖離が生じたことは否定できないが,それ以上にこの現象は当時の生き生きとした言語活動の証として,「開かれたクラスすなわちシークエンス」を推し進める営みとしてみることができる.当時の英語が抱えていた威信の欠如という「問題」に対して,ラテン語にあやかるという「解答」が出されることによって,新たなシークエンスが生み出されたのだと.

そのシークエンスを始めたプライム・オブジェクトの1つが,たとえば doubt の <b> のような著名な例だった可能性がある.この辺りから開始された一連の流れは,やがて偽の語源的綴字を生み出すまでに至ったが,これも現象の劣化とみる必要はなく,自律的な突然変異として,自然なシークエンスの一部として解釈することができる.改めて中谷 (89) より引用すれば,「プライム・オブジェクトからはじまる模倣は,完全なコピーではなく,むしろ時がたつにつれて,完全を期そうとも,伝言ゲームのように不可避的に変形し,時の流れ自体が自律的に突然変異 (mutant) をも生み出すのだ」.

island の <s> などを指して「偽の語源的綴字」というときのネガティブな修飾語「偽の」は,クブラーの見方によれば,むしろ模倣に潜在する開かれた可能性や,自由で主体的な創造性としてポジティブに評価され得るものなのだ.発想の転換を促すすぐれた視点だと思う.

・ 中谷 礼仁 「一九世紀擬洋風建築とG・クブラーの系統年代について」『文化系統学への招待』中尾 央・三中 信宏(編),勁草書房,2012年.85--117頁.

2019-12-18 Wed

■ #3887. 英語正書法の一般原理,7点 [orthography][spelling][writing][silent_letter]

Venezky が示している「(1999年版)英語正書法の一般原理」 (General principles of English orthography) は以下の通りである (Cook 62) .

1 Variation is tolerated.

2 Letter distribution is capriciously limited.

3 Letters represent sounds and mark graphemic, phonological and morphemic features.

4 Etymology is honoured.

5 Regularity is based on more than phonology.

6 Visual identity of meaningful word parts takes precedence over letter-sound simplicity.

7 English orthography facilitates word recognition for the initiated speaker of the language, rather than being a phonetic alphabet for the non-speaker.

Venezky 自身も完全に理解していると思われるが,英語正書法に「一般的な原理」はない.したがって,ここでいう「原理」とは通常よりもずっと薄めた意味での「原理」であり,むしろ英語の正書法の持っている「性格」ととらえたほうがよいだろう.

そのように理解した上で,上記の一般原理7点について簡単に,インフォーマルに補足したい.

[ 原理 1 ] 基本的に1つの語は1つの決まったスペリングをあてがわれているが,honour と honor のようなスペリングの英米差が所々に存在する.

[ 原理 2 ] 同じ文字を2つ続けるにしても,<ee>, <oo>, <ff>, <ss> は許されるのに,なぜか <aa>, <ii>, <vv>, <zz> は一般的に許されない.

[ 原理 3 ] たいていの文字は特定の音素に対応しているが,magic <e> や各種の黙字のように,音素への対応とは別の機能を示すケースがある.

[ 原理 4 ] doubt の <b> や indict の <c> が典型.表「音」を犠牲にして表「語源」を重視する場合も多い.

[ 原理 5 ] inn (名詞)と in (前置詞)の区別,art (普通名詞)と Art (固有名詞)の区別のように,発音を表わすというよりも形態・統語・その他の情報を伝える場合がある.

[ 原理 6 ] precede と precedence の最初の2音節の発音は大きく異なっているにもかかわらず,対応するスペリングは一致している.

[ 原理 7 ] すでに英語を知っている読者には分かりやすいスペリングだが,そうでない読者(=初学者)にはわかりにくい (cf. 「#3884. 文字解読の「2経路」の対比」 ([2019-12-15-1]) の「語ルート」の特徴を参照) .

まことに原理らしくない原理ではある.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

・ Venezky, R. L. The American Way of Spelling. New York, NY: Gilford P, 1999.

2019-12-10 Tue

■ #3879. アルファベット文字体系の「1対1の原理」 [spelling][spelling_pronunciation_gap][orthography][alphabet][writing][grammatology][digraph][silent_letter]

Cook (12--13) によれば,アルファベット文字体系(あるいは音素文字体系)には2つの原理がある.「1対1の原理」 (one-to-one principle) と「線状性の原理」 (linearity principle) である.昨日の記事「#3878. 正書法の深さ --- 英語と日本語の比較」 ([2019-12-09-1]) で取り上げた正書法の深さとは,およそ当該の正書法がこの2つの原理からいかに逸脱しているかの指標と理解して差し支えない.原理とはいっても理想的なアルファベット文字体系が備えているべき条件というほどのものではあるが,今回は1つ目の「1対1の原理」について考えてみよう.

「1対1の原理」とは「特定の文字と特定の音素が1対1の関係で結びついていなければならない」という原理のことである.正書法的同型性 (orthographic isomorphism) と言い換えてもいいだろう.英語の正書法は,この原理からしばしば逸脱していることで知られる.逸脱のタイプについては「#1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ」 ([2012-02-15-1]) の「不規則性の種類」にていくつか挙げたが,主要な3種を示せば次の通りとなる.

(1) 特定の文字(列)に対して複数種類の音素(列)が対応してしまっている例,あるいは逆に,特定の音素(列)に対して複数種類の文字(列)が対応してしまっている例.たとえば,cat /kæt/, gate /geɪt/, about /əˈbaʊt/, father /ˈfɑːðə/, also /ˈɔːlsəʊ/ では,いずれも第1音節の母音を表記するのに <a> の文字が用いられているが,この <a> が表している母音音素はそれぞれ異なっている.1文字に対して5音素が対応してしまっているのだ.

一方,/eɪ/ という2重母音音素に対応する文字(列)を考えると,以下の単語群では異なる文字(列)が用いられている:mate, eh, great, play, weight, Beowulf, halfpenny, pain, veil, obey, gauge, gaol, champagne, champaign, quoit, bouquet, café, Baedeker, Baal.1つの母音音素に対して,多くの文字(列)が対応してしまっている.これは明らかに「1対1の原理」に反している.(関連して拙論「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」を参照.)

(2) (1) の特殊なケースと考えることもできるが,2文字がペアになって1つの音素に対応する例や,2音素がペアになって1つの文字に対応する例がある.前者は,<sh> で /ʃ/ を表わし,<ng> で /ŋ/ を表わすなどの2重字 (digraph) の問題に関わる.2重字それ自体を1つの単位ととらえる限りにおいては,原理からの逸脱とはみなせないかもしれないが,厳密にいうならば逸脱の一種といえよう.後者は,/ks/, /juː/ などの2音素のつながりが <x>, <u> のような1文字で表わされる例を指す.

(3) 文字(列)が無音に対応する,いわゆる黙字 (silent_letter) の例.いわば「1対0」の関係になってしまう点で,原理からの逸脱といえる.sign の <g>,limb の <b>,thought の <gh> など枚挙にいとまがない.黙字の他の例については「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]),「#2518. 子音字の黙字」 ([2016-03-19-1]),「#3857. 『英語教育』の連載第9回「なぜ英語のスペリングには黙字が多いのか」」 ([2019-11-18-1]) などを参照されたい.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2019-11-18 Mon

■ #3857. 『英語教育』の連載第9回「なぜ英語のスペリングには黙字が多いのか」 [rensai][notice][silent_letter][consonant][spelling][spelling_pronunciation_gap][sound_change][phonetics][etymological_respelling][latin][standardisation][sobokunagimon][link]

11月14日に,『英語教育』(大修館書店)の12月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第9回となる今回の話題は「なぜ英語のスペリングには黙字が多いのか」です.

黙字 (silent_letter) というのは,climb, night, doubt, listen, psychology, autumn などのように,スペリング上は書かれているのに,対応する発音がないものをいいます.英単語のスペリングをくまなく探すと,実に a から z までのすべての文字について黙字として用いられている例が挙げられるともいわれ,英語学習者にとっては実に身近な問題なのです.

今回の記事では,黙字というものが最初から存在したわけではなく,あくまで歴史のなかで生じてきた現象であること,しかも個々の黙字の事例は異なる時代に異なる要因で生じてきたものであることを易しく紹介しました.

連載記事を読んで黙字の歴史的背景の概観をつかんでおくと,本ブログで書いてきた次のような話題を,英語史のなかに正確に位置づけながら理解することができるはずです.

・ 「#2518. 子音字の黙字」 ([2016-03-19-1])

・ 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1])

・ 「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1])

・ 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1])

・ 「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1])

・ 「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1])

・ 「#2590. <gh> を含む単語についての統計」 ([2016-05-30-1])

・ 「#3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか?」 ([2018-06-12-1])

・ 「#116. 語源かぶれの綴り字 --- etymological respelling」 ([2009-08-21-1])

・ 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])

・ 「#579. aisle --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-27-1])

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1])

・ 「#1156. admiral の <d>」 ([2012-06-26-1])

・ 「#3492. address の <dd> について (1)」 ([2018-11-18-1])

・ 「#3493. address の <dd> について (2)」 ([2018-11-19-1])

・ 堀田 隆一 「なぜ英語のスペリングには黙字が多いのか」『英語教育』2019年12月号,大修館書店,2019年11月14日.62--63頁.

2019-05-20 Mon

■ #3675. kn から k が脱落する音変化の過程 [pronunciation][phonetics][sound_change][consonant][phonotactics][assimilation][dissimilation][silent_letter]

knead, knee, knell, knife, knight, knob, knock, knot, know などに見られる <kn> のスペリングは,発音としては [n] に対応する.これは,17世紀末から18世紀にかけて [kn] → [n] の音変化が生じたからである.この話題については,本ブログでも以下の記事で扱ってきた.

・ 「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1])

・ 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1])

・ 「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1])

・ 「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])

・ 「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1])

この音変化は,数世代の時間をかけて [kn] → [xn] → [hn] → [n] という段階を経ながら進行したと考えられている.Dobson (Vol. 2, §417) より,解説箇所を引用する.

In OE and ME [k] in the initial group kn- in, for example, knife had the same pronunciation as before the other consonants (e.g. [l] in cliff), and is retained as [k] by all sixteenth- and most seventeenth-century orthoepists. The process of loss was that, in order to facilitate transition to the [n] (which is articulated with the point of the tongue, not the back as for [k]), the stop was imperfectly made, so that [k] became the fricative [χ], which in turn passed into [h]; the resulting group [hn] then, by assimilation, became voiceless [n̥], which was finally re-voiced under the influence of the following vowel.

この音変化の時期については,Dobson は次のように考えている.

[T]he entry of this pronunciation into educated StE clearly belongs to the eighteenth century. The normal seventeenth-century pronunciation was still [kn], but the intermediate stages [hn] and/or [n̥] were also in (perhaps rare) use.

この音変化のタイミングは,「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1]) で示唆したとおり方言によって早い遅いの差があったので,いずれにせよ幅をもって理解する必要がある.

関連して,gnarr, gnash, gnat, gnaw, gnome における [gn] → [n] の音変化についてもみておこう.一見すると両変化はパラレルに生じたのではないかと疑われるところだが,実際には「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]) で記したように両者のタイミングは異なる.[gn] → [n] のほうが少し早いのである.

しかし,Dobson (Vol. 2, §418) は精妙な音変化の過程を想定して,両変化はやはり部分的には関連していると考えているようだ.

Initial [gn] had two developments which affected educated speech in the sixteenth and seventeenth centuries. In the first the [g] was lost by a direct process of assimilation to [n]; too early opening of the nasal passage would tend to produce [ŋn], which would forthwith become [n]. In the second [gn] by dissimilation becomes [kn], the vibration of the vocal chords being delayed fractionally and coinciding, not with the making of the stop, but with the opening of the nasal passage; thereafter it develops with original kn- through [χn] and [hn] to [n̥] and [n].

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2018-06-12 Tue

■ #3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか? [indo-european][etymological_respelling][latin][french][renaissance][spelling_pronunciation_gap][silent_letter][sobokunagimon]

語源的綴字 (etymological_respelling) については,本ブログでも広く深く論じてきたが,その最たる代表例といってもよい b を含む doubt (うたがう)を取り上げよう.

doubt の語源をひもとくと,ラテン語 dubitāre に遡る.このラテン単語は,印欧祖語で「2」を表わす *dwo- の語根(英語の two と同根)を含んでいる.「2つの選択肢の間で選ばなければならない」状態が,「ためらう」「おそれる」「うたがう」などの語義を派生させた.

その後,このラテン単語は,古フランス語へ douter 「おそれる」「うたがう」として継承された.母音に挟まれたもともとの b が,古フランス語の段階までに音声上摩耗し,消失していることに注意されたい.したがって,古フランス語では発音においても綴字においても b は現われなくなっていた.

この古フランス語形が,1200年頃にほぼそのまま中英語へ借用され,英単語としての doute(n) が生まれた(フランス語の不定詞語尾の -er を,対応する英語の語尾の -en に替えて取り込んだ).正確にいえば,13世紀の第2四半世紀に書かれた Ancrene Wisse に直接ラテン語綴字を参照したとおぼしき doubt の例がみつかるのだが,これは稀な例外と考えてよい.

その後,15世紀になると,英語でも直接ラテン語綴字を参照して b を補う語源的綴字 (etymological_respelling) の使用例が現われる.16世紀に始まる英国ルネサンスは,ラテン語を中心とする古典語への傾倒が深まり,一般に語源的綴字も急増した時代だが,実際にはそれに先駆けて15世紀中,場合によっては14世紀以前からラテン語への傾斜は見られ,語源的綴字も散発的に現われてきていた.しかし,b を新たに挿入した doubt の綴字が本格的に展開してくるのは,確かに16世紀以降のことといってよい.

このようにして初期近代にdoubt の綴字が一般化し,後に標準化するに至ったが,発音については従来の b なしの発音が現在にまで継続している.b の発音(の有無)に関する同時代の示唆的なコメントは,「#1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者」 ([2014-08-22-1]) で紹介した通りである.

もう1つ触れておくべきは,実はフランス語側でも,13世紀末という早い段階で,すでに語源的綴字を入れた doubter が例証されていることだ.中英語期に英仏(語)の関係が密だったことを考えれば,英語については,直接ラテン語綴字を参照したルートのほかに,ラテン語綴字を参照したフランス語綴字に倣ったというルートも想定できることになる.これについては,「#2058. 語源的綴字,表語文字,黙読習慣 (1)」 ([2014-12-15-1]) や Hotta (51ff) を参照されたい.

・ Hotta, Ryuichi. "Etymological Respellings on the Eve of Spelling Standardisation." Studies in Medieval English Language and Literature 30 (2015): 41--58.

2018-06-04 Mon

■ #3325. 「ヴ」は日本語版の語源的綴字といえるかも? [etymological_respelling][japanese][silent_letter]

英語史における語源的綴字について,本ブログでは etymological_respelling の各記事で取り上げてきた(ほかに,「圧倒的腹落ち感!英語の発音と綴りが一致しない理由を専門家に聞きに行ったら,犯人は中世から近代にかけての「見栄」と「惰性」だった.」もどうぞ).

先日ふと思いついたのだが,日本語の「ヴァイオリン」「ヴィジュアル」「ヴードゥー」「ヴェテラン」「ヴォーカル」などに用いられようになってきた「ヴ」の表記は,1種の「語源的綴字」といえないだろうか.一昔前までは「バイオリン」「ビジュアル」「ブードゥー」「ボーカル」と表記するのが普通だったが,近年は「ヴ」も増えてきた.しかし,「ヴ」で表記されているのを音読する場合に,必ずしも [v] では発音しておらず [b] の場合も多いのではないか.この場合,表記上は外来語(英語)気取りで「ヴ」を用いているが,発音は従来通り [b] を続けていることになる.英単語の doubt, receipt, indict などにおいて,ラテン語の語源形を参照して,表記上は <b>, <p>, <c> を挿入したものの,その挿入は発音には反映されず,従来の発音がその後も続いたという状況に似ている.

英語の例の場合には,doubt のように,ある文字が挿入された結果,黙字 (silent_letter) が生じるに至ったケースが多く,日本語においてバ行表記がヴァ行表記に書き換えられ,発音はバ行で据え置かれたケースとは事情は異なっているようにみえるかもしれない.しかし英語にも,黙字の発生する doubt のような典型的な例ばかりではなく,amatist → amethyst, autorite → authority, trone → throne のように <t> が <th> に書き換えられ,発音がそれに応じて変わったケースはもとより,time → thyme のように発音が [t] に据え置かれたケースもある (cf. Antonie → Anthony) .この thyme のケースなどは,「ヴァイオリン」と表記して「バイオリン」と発音するケースに事情が酷似している.

「ヴァイオリン」の問題と関連して,[v] と [b] が関与する例は,なんと英語にもある.現代英語の describe は,中英語ではフランス語形 descrivre にならって descriven と <v> で綴られるのが普通だったが,中英語後期以降に,ラテン語の語源形 dēscrībere を参照した <b> を含む形が一般化してきた.これなども,<b> で綴られるようになってからも,しばらくは従来の /v/ で発音されていたのではないだろうか.

2018-03-01 Thu

■ #3230. indict の語源的綴字 [etymological_respelling][spelling][pronunciation][silent_letter][spelling_pronunciation_gap][doublet]

語源的綴字 (etymological_respelling) の代表例の1つとして名高いこの単語の発音は /ɪnˈdaɪt/ である.綴字としては <c> があるのに発音しない,いわゆる黙字 (silent_letter) を含む例である.最近,この話題が Merriam-Webster サイトの単語コーナーで Why Do We Skip The "C" in "Indict"? として取りあげられた.以下に,引用しておこう.

Why do we pronounce indict /in-DYTE/? Other legal terms in English that share the Latin root dicere ("to say") are pronounced as they are spelled: edict, interdict, verdict.

Indict means "to formally decide that someone should be put on trial for a crime." It comes from the Latin word that means "to proclaim."

We pronounce this word /in-DYTE/ because its original spelling in English was endite, a spelling that was used for 300 years before scholars decided to make it look more like its Latin root word, indictare. Our pronunciation still reflects the original English spelling.

The other words ending in -dict were either borrowed directly from Latin or the English pronunciation shifted when they were respelled to reflect a closer relationship to Latin.

ラテン語形を模して <c> が挿入されたものの発音が追随しなかった indict に対し,綴字と発音が結果的に一致した -dict 語の例として edict, interdict, verdict が挙げられている.しかし,実際には -dict に限らず,より広く ct を示す語について語源的綴字としての <c> の挿入が確認され,その綴字にしたがって発音は /kt/ に対応する結果となっている.例として,conduct (ME conduit), distracted (ME distrait), perfect (ME parfit), subject (ME suget), victual (ME citaile) などを挙げておこう.<t> → <ct> は,語源的綴字の典型的なパターンの1つだったといえる(cf. 「#1944. 語源的綴字の類型」 ([2014-08-23-1])).

ただ1つ注意しておきたいのは,《古風》ではあるが「(詩・文)を作る;書く」という意味で indite/endite という姉妹語も存在することである.indict と indite は,したがって2重語 (doublet) ということになる.

2018-01-11 Thu

■ #3181. Spelling/Pronunciation Search [spelling][pronunciation][orthography][web_service][cgi][dictionary][spelling_pronunciation_gap][silent_letter]

「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で,The Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary に基づくアメリカ英語発音検索ツールを作成した.そのデータベース (3MB+) の実体は,110935対の綴字と発音の組み合わせである.前回のツールは,Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary の発音表記を正規表現で指定して,それを含む単語の綴字を返すものだったが,今回は綴字と発音のそれぞれに正規表現で条件を指定し,いずれにもマッチする単語を返すという仕様のツールを作ってみた.

正規表現は Perl 用のもので,大文字・小文字の別は最初から無視する仕様.発音表記の凡例は,本記事の末尾に掲げておいた.どちらか一方の検索欄を空にすれば,純粋な綴字検索あるいは発音検索になる.

2017-07-30 Sun

■ #3016. colonel の綴字と発音 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][dissimilation][silent_letter][folk_etymology][l][r]

(陸軍)大佐を意味する colonel は,この綴字で /ˈkəːnəl/ と発音される.別の単語 kernel (核心)と同じ発音である.l が黙字 (silent_letter) であるばかりか,その前後の母音字も,発音との対応があるのかないのかわからないほどに不規則である.これはなぜだろうか.

この単語の英語での初出は1548年のことであり,そのときの綴字は coronell だった.l ではなく r が現われていたのである.これは対応するフランス語からの借用語で,そちらで coronnel, coronel, couronnel などと綴られていたものが,およそそのまま英語に入ってきたことになる.このフランス単語自体はイタリア語からの借用で,イタリア語では colonnello, colonello のように綴られていた.つまり,イタリア語からフランス語へ渡ったときに,最初の流音が元来の l から r へすり替えられたのである.これはロマンス諸語ではよくある異化 (dissimilation) の作用の結果である (cf. Sp. coronel) .語中に l 音が2度現われることを嫌っての音変化だ(英語に関する類例は「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]),「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]),「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1]) を参照).

さらに語源を遡ればラテン語 columnam (円柱)に行き着き,「兵士たちの柱(リーダー)」ほどの意味で用いられるようになった.フランス語で変化した coronnel の綴字についていえば,民間語源 (folk_etymology) により corona, couronne "crown" と関係づけられて保たれた.しかし,フランス語でも16世紀後半には l が綴字に戻され,colonnel として現在に至る.

英語では,当初の綴字に基づき l ではなく r をもつ発音がその後も用いられ続けたが,綴字に関しては早くも16世紀後半に元来の綴字を参照して l が戻されることになった.フランス語における l の復活も同時に参照したものと思われる.18世紀前半までは古い coronel も存続していたが,徐々に消えていき現在の colonel が唯一の綴字となった.発音は古いものに据えおかれ,綴字だけが変化したがゆえに,現在にまで続く綴字と発音のギャップが生じてしまったというわけだ.

しかし,実際の経緯は,上の段落で述べたほど単純ではなかったようだ.綴字に l が戻されたのに呼応して発音でも l が戻されたと確認される例はあり,/ˌkɔləˈnɛl/ などの発音が19世紀初めまで用いられていたという.発音される音節数についても通時的に変化がみられ,本来は3音節語だったが17世紀半ばより2音節語として発音される例が現われ,19世紀の入り口までにはそれが一般化しつつあった.

<colonel> = /ˈkəːnəl/ は,綴字と発音の関係が複雑な歴史を経て,結果的に不規則に固まってきた数々の事例の1つである.

2016-03-19 Sat

■ #2518. 子音字の黙字 [silent_letter][phoneme][grapheme][spelling_pronunciation_gap][spelling][consonant][phonology][orthography][digraph][statistics][haplology][spelling_pronunciation]

磯部 (118) の調べによると,現代英語の正書法において子音字が黙字 (silent_letter) を含む語形は,派生語や屈折形を含めて420語あるという.子音字別に内訳を示すと以下の通り.<b> (24 words), <c> (11), <ch> (4), <d> (17), <f> (2), <g> (41), <gh> (41), <h> (57), <k> (11), <l> (67), <m> (1), <n> (14), <s> (22), <p> (31), <ph> (2), <r> (1), <t> (37), <th> (2), <w> (33), <x> (2) .磯部論文では,これらの具体例がひたすら挙げられており,壮観である.以下,読んでいておもしろかった点,意外だった例などを独断と偏見で抜き出し,紹介したい.

(1) 語末の <mb> で <b> が黙字となる例は「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]), 「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]), 「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]),「#1917. numb」 ([2014-07-27-1]) などで挙げてきたが,もう少し例を追加できる.古英語や中英語で <b> (= /b/) はなかったが,後に <b> が挿入されたものとして limb, crumb, numb, thumb がある.一方,かつては実現されていた <b> = /b/ が後に無音化した例として,climb, bomb, lamb, comb, dumb, plumb, succumb がある.<mb> の組み合わせでも,rhomb (菱形), zimb (アブの一種), iamb (弱強格)などの専門用語では <b> が発音されることもある.

(2) 「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1]) の他の例として,mineralogy < mineralology, pacifism < pacificism, stipend < stipi-pendium, tragicomedy < tragic comedy がある.

(3) perhaps はくだけた発音では /præps/ となり,<h> は黙字となる.

(4) iron において,アメリカ英語では <r> は発音されるが,イギリス英語では <r> が無音の /ˈaɪən/ となる.

(5) kiln

は綴字発音 (spelling_pronunciation) の /kɪln/ が普通だが,中英語期に <n> が無音となった歴史的な発音 /kɪl/ もある.同様に Milne も /mɪln/ が普通だが,Jones の発音辞典 (1967) では /mɪl/ のみが認められていたというから,綴字発音はつい最近のことのようだ.

(6) Christmas は注意深い発音では /ˈkrɪstməs/ となり <t> は黙字とならない.このような子音に挟まれた環境では,歴史的に <t> は無音となるのが通常だった (see 「#379. often の spelling pronunciation」 ([2010-05-11-1])) .

(7) 航海用語としての southeast, northeast では <th> は無音となる./saʊ ˈiːst/, /nɔːr ˈiːst/ .

この論文を熟読すると,君も黙字のプロになれる!

・ 磯部 薫 「Silent Consonant Letter の分析―特に英語史の観点から見た場合を中心として―」『福岡大学人文論叢』第5巻第1号, 1973年.117--45頁.

2015-08-21 Fri

■ #2307. 綴字の余剰性 (2) [spelling][redundancy][statistics][information_theory][alphabet][final_e][silent_letter]

「#2249. 綴字の余剰性」 ([2015-06-24-1]) で取り上げた話題.別の観点から英語綴字の余剰性を考えてみよう.

Roman alphabet のような単音文字体系にあっては,1文字と1音素が対応するのが原理的に望ましい.しかし,言語的,歴史的,その他の事情で,この理想はまず実現されないといってよい.現実は理想の1対1から逸脱しているのだが,では,具体的にはどの程度逸脱しているのだろうか.

ここで,「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」 ([2012-06-29-1]) を利用して,文字と音素の対応の度合いをおよそ計測してみることができる.もし理想通りの単音文字体系であれば,単語の綴字を構成する文字数と,その発音を構成する音素数は一致するだろう.英語語彙を構成する各単語について,文字数と音素数の比を求め,その全体の平均値などの統計値を出せば,具体的な指標が得られるはずだ.綴字が余剰的 (redundancy) であるということはこれまでの議論からも予想されるところではあるが,具体的に,文字数対音素数の比は,2:1 程度なのか 3:1 程度なのか,どうなのだろうか.

まずは,MRC Psycholinguistic Database Search を以下のように検索して,単語ごとの,文字数,音素数,両者の比(=余剰性の指標)の一覧を得る(SQL文の where 以下は,雑音を排除するための条件指定).

select WORD, NLET, NPHON, NLET/NPHON as REDUNDANCY, PHON from mrc2 where NPHON != "00" and WORD != "" and PHON != "";

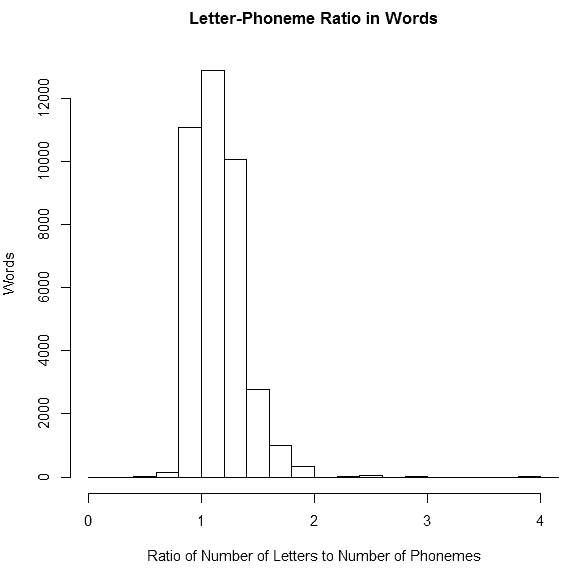

この一覧をもとに,各種の統計値を計算すればよい.文字数と音素数の比の平均値は,1.192025 だった.比を0.2刻みにとった度数分布図を示そう.

文字数別に比の平均値をとってみると,興味深いことに3文字以下の単語では余剰性は 1.166174 にとどまり,全体の平均値より小さくなる.一方,4文字から7文字までの単語では平均より高い 1.231737 という値を示す.8文字以上になると再び余剰性は小さくなり,1.157689 となる.文字数で数えて中間程度の長さの単語で余剰性が高く,短い単語と長い単語ではむしろ相対的に余剰性が低いようだ.この理由については詳しく分析していないが,「#1160. MRC Psychological Database より各種統計を視覚化」 ([2012-06-30-1]) でみたように,英単語で最も多い構成が8文字,6音素であるということや,final_e をはじめとする黙字 (silent_letter) の分布と何らかの関係があるかもしれない.

さて,全体の平均値 1.192025 で示される余剰性の程度がどれくらいのものなのか,ほかに比較対象がないので評価にしにくいが,主観的にいえば理想の値 1.0 から案外と隔たっていないなという印象である.英単語における文字と音素の関係は,「#2292. 綴字と発音はロープでつながれた2艘のボート」 ([2015-08-06-1]) の比喩でいえば,そこそこよく張られた短めのロープで結ばれた関係ともいえるのではないか.

ただし,今回の数値について注意すべきは,英単語における文字と音素の対応を一つひとつ照らし合わせてはじき出したものではなく,本来はもっと複雑に対応するはずの両者の関係を,それぞれの長さという数値に落とし込んで比を取ったものにすぎないということだ.最終的に求めたい綴字の余剰性そのものではなく,それをある観点から示唆する指標といったほうがよいだろう.それでも,目安となるには違いない.

2015-06-02 Tue

■ #2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか [spelling][final_e][orthography][silent_letter][grapheme][sobokunagimon]

現代英語には,原則として <u> の文字で終わる単語がない.実際には借用語など周辺的な単語ではありうるが,通常用いられる語彙にはみられない.これはなぜだろうか.

重要な背景の1つとして,英語史において長らく <u> と <v> が同一の文字として扱われてきた事実がある.この2つの文字は中英語以降用いられてきたし,単語内での位置によって使い分けがあったことは事実である.しかし,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]) でみてきたように,分化した異なる文字としてとらえられるようになったのは近代英語期であり,辞書などでは19世紀に入ってまでも同じ文字素として扱われていたほどだった.<u> と <v> は,長い間ともに母音も子音も表わし得たのである.

この状況においては,例えば中英語で <lou> という綴字をみたときに,現代の low に相当するのか,あるいは love のことなのか曖昧となる.このような問題に対して,中英語での解決法は2種類あったと思われる.1つは,「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1]) で触れたように,<u> 単独ではなく <ue> と綴ることによって /v/ を明示的に表わすという方法である.<e> を発音区別符(号) (diacritical mark; cf. 「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1])) 的に用いるという処方箋だ.これにより,love は <loue> と綴られることになり,low と区別しやすくなる.この -<ue> の綴字習慣は,後に最初の文字が <v> に置き換えられ,-<ve> として現在に至る.

上の方法が明示的に子音 /v/ を表わそうとする努力だとすれば,もう1つの方法は明示的に母音 /u/ を表わそうとする努力である.それは,特に語末において母音字としての <u> を避け,曖昧性を排除する <w> を採用することだったのではないか.かくして <ou> に限らず <au>, <eu> などの二重母音字は語末において <ow>, <aw>, <ew> と綴られるようになった.<u> と <v> が分化していたならば,上の問題は生じず,素直に <lov> "love" と <lou> "low" という対になっていたかもしれないが,分化してなかったために,それぞれについて独自の解決法が模索され,結果として <loue> と <low> という綴字対が生じることになったのだろう.このようにして,語末に <u> の生じる機会が減ることになった.

今ひとつ考えられるのは,語末における <i> の一般的な不使用との平行性だ.通常,語末には <i> は生じず,代わりに <y> や <ie> が用いられる.これは,語末に <u> が生じず,代わりに <w> や <ue> が用いられるのと比較される.<i> と <u> の文字に共通するのは,中世の書体ではいずれも縦棒 (minim) で構成されることだ.先行する文字にも縦棒が含まれる場合には,縦棒が連続して現われることになり判別しにくい.そこで,<y> や <w> とすれば判別しやすくなるし,語末では装飾的ともなり,都合がよい(cf. 「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」 ([2009-07-27-1]),「#870. diacritical mark」 ([2011-09-14-1]),「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1])).また,別の母音に続けて用いると,<ay>, <ey>, <oy>, <aw>, <ew>, <ow> などのように2重母音字であることを一貫して標示することもでき,メリットがある.

以上のような状況が相まって,結果として <u> が語末に現われにくくなったものと推測される.ただし,重要な例外が1つあるので,大名 (45) から取り上げておきたい.

外来語などは別として,英語本来の語は基本的に u で終わることはありません.語末では代わりに w を使うか (au, ou, eu → aw, ow,ew), blue, sue のように,e を付けて,u で終わらないようにします.you は英語を勉強し始めてすぐに学ぶ単語ですが,実は u で終わる珍しい綴りの単語ということになります.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2014-10-20 Mon

■ #2002. Richard Hodges の綴字改革ならぬ綴字教育 [spelling_reform][spelling][orthography][alphabet][emode][final_e][silent_letter][mulcaster][diacritical_mark]

「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) や「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように,16世紀には様々な綴字改革案が出て,綴字の固定化を巡る議論は活況を呈した.しかし,Mulcaster を代表とする伝統主義路線が最終的に受け入れられるようになると,16世紀末から17世紀にかけて,綴字改革の熱気は冷めていった.人々は,決してほころびの少なくない伝統的な綴字体系を半ば諦めの境地で受け入れることを選び,むしろそれをいかに効率よく教育していくかという実際的な問題へと関心を移していったのである.そのような教育者のなかに,Edmund Coote (fl. 1597; see Edmund Coote's English School-maister (1596)) や Richard Hodges (fl. 1643--49) という顔ぶれがあった.

Hodges については「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) でも触れたように,綴字史への関与のほかにも,当時の発音に関する貴重な資料を提供してくれているという功績がある.例えば Hodges のリストには,cox, cocks, cocketh; clause, claweth, claws; Mr Knox, he knocketh, many knocks などとあり,-eth が -s と同様に発音されていたことが示唆される (Horobin 129) .また,様々な発音区別符(号) (diacritical mark) を綴字に付加したことにより,Hodges は事実上の発音表記を示してくれたのである.例えば,gäte, grëat のように母音にウムラウト記号を付すことにより長母音を表わす方式や,garde, knôwn のように黙字であることを示す下線を導入した (The English Primrose (1644)) .このように,Hodges は当時のすぐれた音声学者といってもよく,Shakespeare 死語の時代の発音を伝える第1級の資料を提供してくれた.

しかし,Hodges の狙いは,当然ながら後世に当時の発音を知らしめることではなかった.それは,あくまで綴字教育にあった.体系としては必ずしも合理的とはいえない伝統的な綴字を子供たちに効果的に教育するために,その橋渡しとして,上述のような発音区別符の付加を提案したのである.興味深いのは,その提案の中身は,1世代前の表音主義の綴字改革者 William Bullokar (fl. 1586) の提案したものとほぼ同じ趣旨だったことである.Bullokar も旧アルファベットに数々の記号を付加することにより,表音を目指したのだった.しかし,Hodges の提案のほうがより簡易で一貫しており,何よりも目的が綴字改革ではなく綴字教育にあった点で,似て非なる試みだった.時代はすでに綴字改革から綴字教育へと移り変わっており,さらに次に来たるべき綴字規則化論者 ("Spelling Regularizers") の出現を予期させる段階へと進んでいたのである.

この時代の移り変わりについて,渡部 (96) は「Bullokar と同じ工夫が,違った目的のためになされているところに,つまり17世紀中葉の綴字問題が一種の「ルビ振り」に似た努力になっている所に,時代思潮の変化を認めざるをえない」と述べている.Hodges の発音区別符をルビ振りになぞらえたのは卓見である.ルビは文字の一部ではなく,教育的配慮を含む補助記号である.したがって,形としてはほぼ同じものであったとしても,文字の一部を構成する不可欠の要素として Bullokar が提案した記号は,決してルビとは呼べない.ルビ振りの比喩により,Bullokar の堅さと Hodges の柔らかさが感覚的に理解できるような気がしてくる.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow