2015-10-08 Thu

■ #2355. フランス語の語彙以外への影響 --- 句,綴字,派生形態論,強勢 [french][contact][borrowing][derivation][stress][hybrid][rsr]

英語史では,フランス語は語彙の領域には多大な影響を及ぼしたが,それ以外では見るものが少ないと言われることがある.しかし,「#2351. フランス語からの句動詞の借用」 ([2015-10-04-1]) で見たように句の単位でも少なからぬ影響を及ぼしてきたし,綴字の領域にも大きな衝撃を与えてきた.

とはいえ,文法や音韻については,フランス語がたいした影響を与えて来なかったことは事実だろう.以下にリンクを張った記事で触れてきたように,影響が考えられ得る項目もいくつか指摘されているが,強い証拠のないものが多い.一方,ノルマン征服以後,フランス語は英語の社会的な地位をおとしめることにより,結果として下位言語としての英語の文法変化を促進させたという意味で,間接的な影響を及ぼしたと言うことはできるだろう.

・ 「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1])

・ 「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1])

・ 「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1])

・ 「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1])

・ 「#1815. 不定代名詞 one の用法はフランス語の影響か?」 ([2014-04-16-1])

・ 「#1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか」 ([2014-06-24-1])

・ 「#1924. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか (2)」 ([2014-08-03-1])

・ 「#2047. ノルマン征服の英語史上の意義」 ([2014-12-04-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

さて,連日,参照・引用している Denison and Hogg (17) は,フランス語の語彙以外への影響という問題に関して,全体的には僅少であることを前提としながらも,派生形態論と強勢の領域においては見るものがあると指摘する.

. . . we should . . . look at French influence outside the borrowing of vocabulary. It is best to start by saying that French influence is largely absent from inflectional morphology. The only possibilities concern the eventual domination of the plural inflection -s at the expense of -en (hence shoes rather than shoon) and the rise of the personal pronoun one. Although there are parallels in French, it is virtually certain that the English developments are entirely independent.

The strongest influence of French can be best seen in two other areas, apparently unrelated but in fact closely connected to each other. These are: (i) derivational morphology; (ii) stress.

フランス語の派生形態論への影響を確認するには,「#96. 英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」 ([2009-08-01-1]) に挙げたような混種語 (hybrid) の例を見れば十分だろう.強勢については,「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) や rsr (= Romance Stress Rule) に関する各記事を参照されたい.派生形態論と強勢という2つの領域が "closely connected" であるというのは,現代英語の語形成規則と強勢規則の適用が,語根がゲルマン系かロマンス系かによって層別されている事実を指すものと理解できる.

まとめると,フランス語の語彙以外への影響として,ある程度注目すべきものといえば,句,綴字,派生形態論,強勢といったところだろうか.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

2015-08-05 Wed

■ #2291. 名動転換の歴史と形態音韻論 [diatone][conversion][i-mutation][derivation][affixation][prosody][germanic]

英語史およびゲルマン語史において,名詞と動詞の相互転換の方法はいろいろあった.まず,接辞添加 (affixation) により他品詞を派生する方法があった.古英語でいえば,名詞 lufu (love) に動詞語尾を付して lufian (to love) とするタイプである.現代英語にも light (n.) と lighten (v.) のようなペアが見られ,その生産性の程度は別として,この方法それ自体は確認される (cf. 「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1])) .

次に,上のように添加された接辞が音韻的に弱化し,ついには消失してしまったものがある.これは,共時的にみれば,品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) と呼ばれるものである.中英語以降の love が1例であり,名詞と動詞は形態音韻上まったく区別がない.

次に,添加された接辞が音韻的に摩耗したという点ではゼロ派生と同じだが,その接辞の痕跡が語幹の一部に亡霊のように残っているというケースがある.典型的なタイプの1つは,house /haʊs/ (n.) vs house /haʊz/ (v.) のように語幹末子音が無声・有声を示すものである.語幹母音の長短も加わって,breath /brɛθ/ (n.) vs breathe /briːð/ (v.) のような対立を示すものも少なくない (cf. 「#2223. 派生語対における子音の無声と有声」 ([2015-05-29-1]), 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])) .

「かつての接辞の痕跡」のもう1つの典型的なタイプは,i-mutation である.i-mutation とは,接辞に i/j などの前舌高母音要素があるときに,先行する語幹母音がつられて前寄りあるいは高い位置へ寄せられる歴史的な音韻過程である (cf. 「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1])) .接辞が後に消失してしまうと,手がかりは語幹母音の変異のみということになる.food (n.) vs feed (v.), tooth (n.) vs teethe (v.) などの例だ.

純粋なゼロ派生により名詞と動詞の音韻形態がほぼ完全に一致したケースでも,多音節語の場合に,強勢位置の変異により品詞が区別がされるものがある.diatone の各記事で扱ってきた「名前動後」がその例であり,récord (n.) vs recórd (v.), íncrease (n.) vs incréase (v.) など数多く存在する (cf. 「#804. 名前動後の単語一覧」 ([2011-07-10-1])) .

上で見てきたように,英語史およびゲルマン語史において,接辞転化,ゼロ派生,語幹末子音の無声・有声の対立,i-mutation,名前動後は,それぞれ形式的には区別される現象だが,機能的にみれば品詞を転換させるという共通の役割を共有してきたといえる.形式的には関連のないようにみえる i-mutation とゼロ派生と名前動後が,歴史上,補完的に機能してきたということは興味深い.非常に間接的な因果関係ではあろうが,古英語以前に i-mutation の生産性が衰退したことと,近代英語でゼロ派生や名前動後が出現し,生産的となったこととはリンクしているのだ.

以上の洞察を与えてくれたのは,Biese (250--51) である.以下に引用しておこう.

[W]e must mention another feature in the development of English sound-changes that was to become important to the process of conversion. In Old English there existed a great number of denominative verbs derived from the corresponding nouns by a suffix causing an i-umlaut, i.e. word-pairs of the following character were very common: scrȳdan?scrūd, hiertan?heorte, rȳman?rūm.

We may regard this differentiation of nouns and verbs in OE. as a phenomenon on the same lines as the stress-distinction . . . . Now, while in the other Germanic languages the umlaut remained a living featuring principle in the field of word-formation, it soon ceased to be an integral principle of English word-formation. Even in early Middle English the umlaut as a living feature of the language, e.g. as used in forming denominatives from new substantives, had disappeared. Moreover, during the development of English a lot of levelling took place in word-pairs that had originally been distinguished by umlaut. In other cases one of the two words, the subst. or adjective on the other hand or the verb on the other, became obsolete. This feature in the development of the structure of the English language was necessarily very favourable to the spread of the process of forming new words by the method of direct conversion.

・ Biese, Y. M. Origin and Development of conversions in English. Helsinki: Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B XLV, 1941.

2015-05-29 Fri

■ #2223. 派生語対における子音の無声と有声 [phonetics][oe][consonant][analogy][diatone][derivation][word_formation][conversion][homonymic_clash]

大名 (53--54) が述べているように,「派生関係にある語で,語末子音が一方が有声音で他方が無声音ならば,有声音は動詞のほうである」という規則がある.以下がその例だが,いずれも摩擦音が関与しており,ほとんどが動詞と名詞の対である.

・ [f] <f> vs [v] <v>: life--live, proof--prove, safe--save, belief--believe, relief-relieve, thief--thieve, grief--grieve, half--halve, calf--calve, shelf--shelve

・ [s] <s> vs [z] <s>: close--close, use--use, excuse--excuse, house--house, mouse--mouse, loss--lose

・ [s] <s> vs [z] <z>: grass--graze, glass--glaze, brass--braze

・ [c] <s> vs [z] <s>: advice--advise, device--devise, choice--choose

・ [θ] <th> vs [ð] <th>: bath--bathe, breath--breathe, cloth--clothe, kith--kithe, loath--loathe, mouth--mouth, sheath-sheathe, sooth--soothe, tooth--teethe, wreath--wreathe

close--close のように問題の子音の綴字が同じものもあれば,advice--advise のように異なるものもある (cf. 「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1])) .また,動詞は語尾に e をもつものも少なくない (cf. 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])) .<th> に関わるものについては,先行する母音の音価も異なるものが多い.

これらの対の語末子音の声 (voicing) の対立には,多くの場合,歴史的な音韻過程が関与している.しかし,ある程度「名詞は無声,動詞は有声」のパターンが確立すると,これが基盤となって類推作用 (analogy) により類例が増えたということもあるだろう.それぞれの対の成立年代などを調査する必要がある.

互いに派生関係にある名詞と動詞のあいだの音韻形態が極めて類似している場合に,同音衝突 (homonymic_clash) を避けるために声の対立を利用したのではないかと考えている.同じ動機づけは,強勢位置を違える récord vs recórd のような「名前動後」のペア (diatone) にも観察されるように思われる.

・ 大名 力 『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 研究社,2014年.

2014-10-08 Wed

■ #1990. 様々な種類の意味 [semantics][pragmatics][derivation][inflection][word_formation][idiom][suffix]

「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1]) で触れたが,Stern は様々な種類の意味を区別している.いずれも2項対立でわかりやすく,後の意味論に基礎的な視点を提供したものとして評価できる.そのなかでも論理的な基準によるとされる種々の意味の区別を下に要約しよう (Stern 68--87) .

(1) actual vs lexical meaning. 前者は実際の発話のなかに生じる語の意味を,後者は語(や句)が文脈から独立した状態で単体としてもつ意味をさす.後者は辞書的な意味ともいえるだろう.文法書に例文としてあげられる文の意味も,文脈から独立しているという点で,lexical meaning に類する.通常,意味は実際の発話のなかにおいて現われるものであり,単体で現われるのは上記のように辞書や文法書など語学に関する場面をおいてほかにない.actual meaning は定性 (definiteness) をもつが,lexical meaning は不定 (indefinite) である.

(2) general vs particular meaning. 例えば The dog is a domestic animal. の主語は集合的・総称的な意味をもつが,That dog is mad. の主語は個別の意味をもつ.すべての名前は,このように種を表わす総称的な用法と個体を表わす個別的な用法をもつ.名詞とは若干性質は異なるが,形容詞や動詞にも同種の区別がある.

(3) specialised vs referential meaning. ある語の指示対象がいくつかの性質を有するとき,話者はそれらの性質の1つあるいはいくつかに焦点を当てながらその語を用いることがある.例えば He was a man, take him for all in all. という文において man は,ある種の道徳的な性質をもっているものとして理解されている.このような指示の仕方がなされるとき,用いられている語は specialised meaning を有しているとみなされる.一方,He had an army of ten thousand men. というときの men は,各々の個性がかき消されており,あくまで指示的な意味 (referential meaning) を有するにすぎない.厳密には,referential meaning は specialised meaning と対立するというよりは,その特殊な現われ方の1つととらえるべきだろう.前項の particular meaning と 本項の specialised meaning は混同しやすいが,particular meaning は語の指示対象の範囲の限定として,specialised meaning は語の意味範囲の限定としてとらえることができる.

(4) tied vs contingent meaning. 前者は語と言語的文脈により指示対象が決定する場合の意味であり,後者はそれだけでは指示対象が決定せず話者やその他の状況をも考慮に入れなければならない場合の意味である.前者は意味論的な意味,後者は語用論的な意味といってもよい.

(5) basic vs relational meaning. 語が「語幹+接尾辞」から成っている場合,語幹の意味は basic,接尾辞の意味は relational といわれる.例えば,ラテン語 lupi は,狼という基本的意味を有する語幹 lup- と単数属格という統語関係的意味 (syntactical relational meaning) を有する接尾辞 -i からなる.統語関係的意味は接尾辞によって表わされるとは限らず,語幹の母音交替 ( Ablaut or gradation ) によって表わされたり (ex. ring -- rang -- rung) ,語順によって表わされたり (ex. Jack beats Jill. vs Jill beats Jack.) もすれば,何によっても表わされないこともある.一方,派生関係的意味 (derivational relational meaning) は,例えば like -- liken -- likeness のシリーズにみられるような -en や -ness 接尾辞によって表わされている.大雑把にいって,統語関係的意味と派生関係的意味は,それぞれ屈折接辞と派生接辞に対応すると考えることができる.

(6) word- vs phrase-meaning. あらゆる種類の慣用句 (idiom) や慣用的な文 (ex. How do you do?) を思い浮かべればわかるように,句の意味は,しばしばそれを構成する複数の単語の意味の和にはならない.

(7) autosemantic vs synsemantic meaning. 聞き手にイメージを喚起させる意図で発せられる表現(典型的には文や名前)は,autosemantic meaning をもつといわれる.一方,前置詞,接続詞,形容詞,ある種の動詞の形態 (ex. goes, stands, be, doing) ,従属節,斜格の名詞,複合語の各要素は synsemantic meaning をもつといわれる.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-03-19 Wed

■ #1787. coolth [productivity][suffix][noun][derivation][morphology]

動詞や形容詞から名詞を派生させる接尾辞 -th について,「#14. 抽象名詞の接尾辞-th」 ([2009-05-12-1]),「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」 ([2009-05-14-1]),「#595. death and dead」 ([2010-12-13-1]) で話題にした.この接尾辞は現代英語では生産的ではないが,それをもつ名詞は少なからず存在するわけであり,話者は -th の名詞化接尾辞としての機能には気づいていると考えられる.したがって,何らかのきっかけで -th をもつ新しい名詞が臨時的に現れたとしても,それほど驚きはしないだろう.

辞書で coolth なる名詞をみつけた.通常は形容詞 cool に対する名詞は coolness だろうが,coolth も OED によれば1547年に初出して以来,一応のところ現在にまで続いている.ただし,レーベルとして "Now chiefly literary, arch., or humorous" となっており,予想通り普通の使い方ではないようだ.cool の「涼しい」の語義ではなく,口語的な「かっこいい」の語義に相当する名詞としての coolth も1966年に初出している.冗談めいた,あるいは臨時語的な語感は,次の現代英語からの例文に現れている.

・ The walls of the house alone have 230,000 lb of adobe mass that can store heat and coolth (yes, this is a word).

・ Of course, just saying 'hippest' gives away my age and my utter lack of coolness or coolth or whatever term those people are using these days.

・ How soothing it is, forsooth, to desire coolth and vanquish inadequate Brit warmth.

コーパスからいくつか例が挙がるので,典型的な臨時語 (nonce-word) とはいえない.一方で,語彙化しているというほどの安定感はない.接尾辞いじりのような言葉遊びにも近い.しかし,潜在的に生産性が復活しうるという点で,「#732. -dom は生産的な接尾辞か」 ([2011-04-29-1]) で取り上げた -dom の立場に近接する.coolth は,-th の中途半端な性質がよく現れている例と言えそうだ.

非生産的な接尾辞による臨時語といえば,「#1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」」 ([2014-02-21-1]) の関連して,個人的な事例がある.先日,風邪をひいて,だるい感じにつきまとわれた.それが解消したときに「あのだるみが取れただけで楽になったなぁ」と口から出た.日本語の語として「だるさ」はあっても「だるみ」は普通ではないと気づいて苦笑したのだが,ただの「だるさ」ではなく,自分のみが知っているあの独特の不快感を伴う「だるさ」,自分にとっては十分に具体的な内容をもち,臨時に語彙化されてしかるべき「だるさ」を表わすために,本来であれば非生産的な接尾辞「み」を引き出す機構が特別に発動し,「だるみ」が産出されたのだろうと内省した.

なお,接辞や語の生産性,臨時性,創造性という概念は互いに関係が深く,上で示唆したように,単純に対立するというようなものではない.この問題については,「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1]) や「#940. 語形成の生産性と創造性」 ([2011-11-23-1]) を参照.今気づいたが,後者の記事で,まさに coolth (*付き!)の例を挙げていた.

2014-02-21 Fri

■ #1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」 [suffix][japanese][morphology][derivation][productivity][neurolinguistics]

日本語の名詞形成接尾辞「さ」と「み」について,Hagiwara et al. の論文を読んだ.いずれも形容詞の語幹に接続して名詞化する機能をもっているが,「さ」は著しく生産的である一方で,「み」は基体を選ぶということが知られている.「温かい」「甘い」「明るい」「痛い」「重い」「高い」「強い」「苦い」「深い」「丸い」「柔らかい」などはいずれの接尾辞も取ることができるが,「冷たい」「固い」「安い」などは「み」を排除するし,複合形容詞「子供らしい」「奥深い」なども同様だ.実際,「み」の接続できるものは30語ほどに限られ,生産性が極めて限定されている.意味上も,「さ」名詞は無標で予測可能性が高いが,「み」名詞は有標で予測可能性が低い.例えば,「高さ」は抽象的な性質名詞だが,「高み」は「高いところ」ほどのより具体的な意味をもつ名詞である.

この「さ」と「み」の形態的・意味的な性質の違いは,英語の -ness と -ity の違いとおよそ平行している.英語の2つの名詞形成接尾辞については「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1]) で取り上げたので,そちらを参照していただきたいが,日本語と英語のケースとでの差異は,英語の非生産的な接尾辞 -ity は基体の音韻形態を変化させ得る (ex. válid vs valídity) のに対して,日本語の非生産的な接尾辞「み」は基体の音韻形態を保つということだ.しかし,全体としては,日英語4接尾辞のあいだの平行性には注目すべきだろう.

Hagiwara et al. の議論の要点はこうである.英語の規則動詞の活用形は規則により生成されるが,不規則動詞の活用形は記憶から直接引き出される.それと同じように,日本語の「さ」名詞は規則により生成されるが,「み」名詞は記憶から直接引き出されているのではないか.この際に,英語の動詞の例は屈折形態論 (inflectional morphology) に属する話題であり,日本語の「さ」「み」の例は派生形態論 (derivational morphology) に属する話題ではあるが,これは同じ原理が両形態論をまたいで働いている証拠ではないか,と.従来,屈折形態論と派生形態論は峻別すべき2つの部門と考えられてきたが,生産性の極めて高い派生の過程は,むしろ屈折に近い振る舞いをすると考えられるのではないか,というのが Hagiwara et al. の提案である.以上の議論が,失語症患者のテストや神経言語学 (neurolinguistics) の観点からなされている.結論部を引用しよう.

Our investigation of the Japanese nominal suffixes -sa annd -mi led us to the conclusion that the affixation of these two suffixes involves two different mental mechanisms, and that the two mechanisms are supported by different neurological substrates. The results of our study constitute a new piece of evidence for the dual-mechanism model of morphology, where default rule application and associative memory are supposed to operate as mutually independent mechanisms. Furthermore, we have demonstrated that the dual-mechanism model is valid for morphological processes in general, and is not limited to inflectional ones. This, in turn, shows that some derivational processes can involve default rules or computation, much like those in inflection or syntactic operations. From the neurolinguistic point of view, our study has contributed to the clarification of the localization of linguistic functions, namely, the Broca's area functions as the rule-governed grammatical computational system whereas the left-middle and inferior temporal areas subserve the unproductive/semiproductive memory-based lexical-semantic processing system. (758)

屈折形態論と派生形態論の枠を部分的に取っ払うというという,この神経言語学上の提案は,例えば「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1]) のような問題にも新たな光を投げかけることになるかもしれない.

・ Hagiwara, Hiroko, Yoko Sugioka, Takane Ito, Mitsuru Kawamura, and Jun ichi Shiota. "Neurolinguistic Evidence for Rule-Based Nominal Suffixation." Language 75 (1999): 739--63.

2014-02-11 Tue

■ #1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮 [phonetics][word_formation][compound][derivation][vowel][trish]

昨日の記事「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1]) で触れたように,複合語の第1要素が音韻的につづまるという音韻過程は,英語史でもしばしば生じている.

Skeat (490) の挙げている音韻規則によれば,"When a word (commonly a monosyllable) containing a medial long accented vowel is in any way lengthened, whether by the addition of a termination, or, what is perhaps more common, by the adjunction of a second word (which may be of one or two syllables), then the long vowel (provided it still retains the accent, as is usually the case) is very apt to become shortened." だという.つまり,基体に接尾辞を付した派生語や別の自由形態素を後続させた複合語において,第1要素となるもとの基体の長母音・重母音は短くなるということだ.派生語,複合語,その他の場合に分けて,Skeat (492--94) より,本来語の例をいくつか挙げてみよう.

まずは,派生語の例.子音群が後続すると,基体の長母音・重母音は短化しやすい.

・ heather < heath

・ rummage < room

・ throttle < throat

・ harrier < hare

・ children < child (cf. 「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1]))

・ breadth < broad (cf. 「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」 ([2009-05-14-1]))

・ width < wide (cf. 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]))

・ bliss < blithe

・ gosling < goose

・ led (pa., pp.) < lead (cf. 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]))

・ fed (pa., pp.) < feed

・ read (pa., pp.) < read (cf. 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]))

・ hid (pa., pp.) < hide

・ heard (pa., pp.) < hear

次に,複合語の例.2子音が後続すると,とりわけ基体の母音の短化が著しい.

・ bonfire < bone (cf. 「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1]))

・ breakfast < break (cf. 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1]))

・ cranberry < crane

・ futtocks < foot (+ hooks)

・ husband, hustings, hussif, hussy < house (cf. 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1]))

・ Lammas < loaf (+ mass)

・ leman < lief (+ man)

・ mermaid < mere (cf. 「#115. 男の人魚はいないのか?」 ([2009-08-20-1]))

・ nostril < nose

・ sheriff < shire (+ reeve)

・ starboard < steer

・ Whitby, Whitchurch, whitster, whitleather, Whitsunday < white

・ Essex < East

・ Sussex, Suffolk < South

その他のケースとして,後続する子音群によるものではなく,強勢に起因するとみられる例がある.

・ cushat < cow (+ shot)

・ forehead < fore (cf. 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1]))

・ halyard < hale

・ heifer < high

・ knowledge < know

・ shepherd < sheep

・ stirrup < sty (+ rope)

・ tuppence < two (+ pence)

・ thrippence < three (+ pence)

・ fippence < five (+ pence)

・ holiday, halibut, hollihock < holy (cf. 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1]))

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

2013-05-14 Tue

■ #1478. 接頭辞と接尾辞 [affix][prefix][suffix][word_formation][morphology][lexicology][statistics][derivation]

今回は現代英語の接辞添加 (affixation) に関する一般的な話題.現代英語の語形成において利用される主たる接頭辞 (prefix) と接尾辞 (suffix) を,Quirk et al. (1539--58) にしたがい,接頭辞,接尾辞の順に列挙する.以下のリストでは,同一接辞の異形態も別々に挙げられているが,接頭辞,接尾辞ともにおよそ50個を数える.

A-, AN-, ANTI-, ARCH-, AUTO-, BE-, BI-, CO-, CONTRA-, COUNTER-, DE-, DEMI-, DI-, DIS-, EM-, EN-, EX-, EXTRA-, FORE-, HYPER-, IN-, INTER-, MAL-, MINI-, MIS-, MONO-, MULTI-, NEO-, NON-, OUT-, OVER-, PALEO-, PAN-, POLY-, POST-, PRE-, PRO-, PROTO-, PSEUDO-, RE-, SEMI-, SUB-, SUPER-, SUR-, TELE-, TRANS-, TRI-, ULTRA-, UN-, UNDER-, UNI-, VICE-

-(I)AN, -ABLE, -AGE, -AL, -ANT, -ATE, -ATION, -DOM, -ED, -EE, -EER, -EN, -ER, -ERY, -ESE, -ESQUE, -ESS, -ETTE, -FUL, -FY, -HOOD, -IAL, -IC, -ICAL, -IFY, -ING, -IOUS, -ISH, -ISM, -IST, -ITE, -ITY, -IVE, -IZE (-ISE), -LESS, -LET, -LIKE, -LING, -LY, -MENT, -NESS, -OCRACY, -OR, -OUS, -RY, -SHIP, -STER, -WARD(S), -WISE, -Y

同じく Quirk et al. にしたがい,意味や機能によるこれらの接辞の大雑把な分類を別ページに示したので,そちらも参照.

Crystal (150) によれば,OED による見出し語サンプル調査の結果,これらの100を少し超えるほどの接頭辞,接尾辞のいずれかが,英語語彙全体の40--50%に現われるという.接辞添加が現代英語の新語形成の主たる手段であることは,「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]),「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]),「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1]) などで再三触れてきたが,歴史的に蓄積されてきた英語語彙全体をみても,やはり接辞添加の役割は非常に大きいということがわかる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-01-05 Sat

■ #1349. procrastination の生成過程 [morphology][french][latin][derivation][word_formation][diachrony][combining_form][loan_word][romancisation][neo-latin]

procrastination /prə(ʊ)ˌkræstɪˈneɪʃən/ というラテン語に由来する形態素からなる派生語がある.「遅延」を意味する語で,英語での初例は1548年となっている.語源としては,古典ラテン語の名詞 prōcrāstinātiō から借用したものである,と述べて済まそうと思えば済ませられるが,英単語 procrastination の形態と発音を本格的に説明しようとすれば,英語がいかにラテン語やフランス語の形態規則や音韻規則を取り込んできたかという歴史を述べざるを得ない.この歴史は,中英語期以降,数世紀をかけて通時的に育まれてきた言語的慣習が,共時的な形態規則や音韻規則として固定化してきた歴史である.

Bloomfield によれば,英語話者はラテン単語を借用する際に,"a fairly well-fixed set of habits" (493) を心得ているという.

[T]hese habits are composed of (1) the adaptations and phonetic renderings that were conventional in the French use of book-Latin words round the year 1200, (2) adaptations that have become conventional in the English usage of Latin-French forms, and (3) phonetic renderings due to English sound-changes that have occurred since the Norman time.

これを procrastination に当てはめてみよう.フランス語では,ラテン語の名詞は主格ではなく対格や奪格の形態,正確にはそこから語尾を落とした形態で取り入れられるのが通例である.したがって,ラテン語 prōcrāstinātiō は,主格形のままフランス語へ入るのではなく,prōcrāstinātiōnem などの斜格形から -em が取り除かれた状態で,procrastination としてフランス語へ入る.もし13世紀辺りにフランス語に入っていたならば,フランス語では *[prokrastinaˈsjoːn] などとなっていたことだろう.この推定される音形は (1) の習慣に基づく.

次に,英語話者は,(2) の習慣に従って,フランス語を経由して英語に入ってくる単語の発音を英語化する.上記の推定形における第2音節の母音 *[a], 第4音節の母音 *[a], その直後の *[sjon] を,それぞれ英語風に [æ], [eɪ], [ʃən] へと置き換えるのである.この習慣は,英語が大量のフランス借用語を取り入れながら築き上げてきた,一種の英仏対応規則である.

最後に,(3) の習慣,すなわち英語における強勢移動にかかわる規則の変化に従って,第1強勢が最終音節からその一つ前へ移動した.

Bloomfield 本人も p. 450 で認めているように,(2) と (3) の境目は必ずしも明確ではない.しかし,上記の要点は,英語,フランス語,ラテン語の3者の間で通時的に育まれてきた対応規則と通時的に生じてきた言語変化とが,一種の英語における共時的な形態規則(あるいは形態習慣)として確立してきたという歴史的過程である.英語が16世紀半ばに,ラテン語 prōcrāstinātiō を借用したとき,あるいは参照して自言語に取り込んだとき,半ば無意識に (1), (2), (3) の習慣が適用され,英語の音形をもつ procrastination が生成されたのである.ここには,単なる借用以上の過程が作用している.

長い時間のあいだに繰り返し通電してきた神経回路が,いつのまにか太い高速回路となって,直感的に通電するようになったとでも言おうか.借用語彙の取り込み方という問題は,言語における diachrony と synchrony との接点を論じる上でも示唆を与えてくれそうだ.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-06-18 Mon

■ #1148. 古英語の豊かな語形成力 [oe][lexicology][derivation][compound][compounding][word_formation][productivity][kenning]

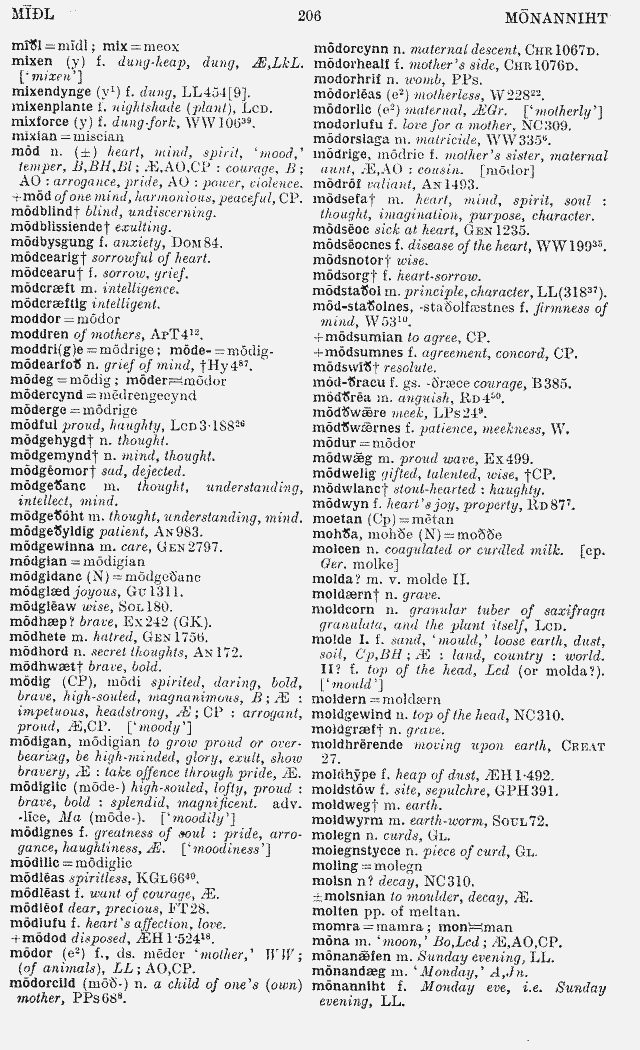

古英語の語形成 (word formation) が,派生 (derivation) や複合 (compounding) により,著しく豊かであることは,古英語の文法書や英語史の概説書を通じてよく知られている.Baugh and Cable (64--65) では,印象的な例として,古英語 mōd "mood, heart, mind, spirit; boldness, courage, pride, haughtiness" という1つの語根から,100以上の語が形成されるという事実が紹介されている.100個とまではいかないが,そこで挙げられている語を,意味とともに列挙してみよう.

・ mōdig "spirited, bold, high-minded, arrogant, stiff-necked"

・ mōdiglic "magnanimous"

・ mōdiglīce "boldly; proudly"

・ mōdignes "magnanimity; pride"

・ mōdigian "to bear oneself proudly or exultantly; to be indignant, to rage"

・ gemōdod "disposed; minded"

・ mōdfull "haughty"

・ mōdlēas "spiritless"

・ mōdsefa "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþanc "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþoht "mind, thought, understanding"

・ mōdgehygd "mind, thought, understanding"

・ mōdgemynd "mind, thought, understanding"

・ mōdhord "mind, thought, understanding"

・ mōdcræft "intelligence"

・ mōdcræftig "intelligent"

・ glædmōdnes "kindness"

・ mōdlufu "affection"

・ unmōd "despondency"

・ mōdcaru "sorrow"

・ mōdlēast "want of courage"

・ mādmōd "folly"

・ ofermōd "pride"

・ ofermōdigung "pride"

・ ofermōdig "proud"

・ hēahmōd "proud; noble"

・ mōdhete "hate"

・ micelmōd "magnanimous"

・ swīþmōd "great of soul"

・ stīþmōd "resolute; obstinate"

・ gūþmōd "warlike"

・ torhtmōd "glorious"

・ mōdlēof "beloved"

Hall の古英語辞書(第2版)で mōdig 周辺をのぞくと,ほかにも関連語のあることがわかる.

確かに古英語の語形成の "resourcefulness" には驚く.複合に関しては,その延長線上に kenning という文飾的技巧のあることを指摘しておこう.

ただし,この "resourcefulness" が古英語の共時的な生産性を表わすものかどうかという点については熟慮を要する.[2011-05-28-1]の記事「#761. 古英語の derivation は死んでいたか」で考察したように,この "resourcefulness" は,古英語以前からの通時的な派生・複合の結果が累々と蓄積され,豊かな語彙ネットワークとして古英語に共時的に現われているということではないか.synchronic productivity と diachronic productivity とを分けて考える必要があるのではないか.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Hall, John Richard Clark, ed. A Concise Anglo-Saxon Dictionary. 2nd ed. New York: Macmillan, 1916.

2012-02-09 Thu

■ #1018. par と「あた」 [japanese][etymology][derivation][semantic_change][metathesis]

昨日の記事「#1017. par の派生語」 ([2012-02-08-1]) の続き.昨日の記事では,ラテン語 par から派生し,英語へ借用された語に通底する原義は,印欧語根 *perə- "to allot" に想定される「割り当てる,あてがう」であるというところまで述べた.

意味の発展と語の派生という点で par と瓜二つなのが,日本語の「あてる」だ.さらに語根へと還元すれば,「あた(あだ)」となる.大野 (146) の語根表より,"ata" の部分を引用しよう.

| ata | (敵) |

| ata-Fi | (値) |

| ata-Fë | (与) |

| ata-kamö | (恰) |

| ata-ra | (惜) |

| ata-rasi | (惜) |

| ata-ri | (当・辺) |

| ate | (当) |

大野 (73--74) のアタルの説明に沿いながら,英語の par 派生語との類似を指摘してゆきたい.語根のアタは敵・仇であり,compare がかつてライバルの意をもっていたことは昨日触れたとおりだ.これにアヘ(合)を後接したのがアタヘ(与) "to allot" である.その連用名詞形アタヒ(価)は,par (平価)を想起させる.語根にルを後接したのが動詞アタルで,アタラシ(惜)は,「対等の立場になりたい」けれどもアタル所にいないので「もったいない,惜しい」ほどの意で,comparable (比べてひけをとらない)の語義の発展と平行しそうだ.そのほか日本語では,アタリをつける,このアタリ,アテが外れるなど,近似を意味する一連の語を派生させた.

アタラ,アタラシについては,日本語における音位転換 (metathesis) の代表例の1つとして知られている.アタラ(シ)という語の本来の意味は上記の通りだが,一方で "new" の意味のアラタシという語が存在した.ところが,中古初期に,後者に音位転換形アラタシが現われ,前者を滅ぼしてしまったという."new" の意味とかつての語形との関係は,いまなおアラタナ(新たな),アラタメル(改める),アライ(新井)に残っている.ただし,「惜しい」のアラタシが同音衝突に屈したのはなぜか,アラタナやアラタメルとの類似により音位転換が阻止されなかったのはなぜかなど,まだ考慮すべき点は残されている.

・ 大野 晋 『日本語をさかのぼる』 岩波書店,1974年.

・ 前田 富祺 監修 『日本語源大辞典』 小学館,2005年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2012-02-08 Wed

■ #1017. par の派生語 [etymology][derivation][metanalysis][semantic_change]

ラテン語 pār という形容詞の中心的な語義は "equal, equal to, a match for, of the same rank or age, fit, meet, suitable, proper, right" だが,ここから多くの派生語が生み出され,いくつかは英語にも借用されている.福島 (469--71) より,英語に入った語を列挙すると以下の通り.

compare, comparable, incomparable, incomparably, comparative, comparatively, comparison; par, parity, disparity; pair; peer, compeer, peerage, peerless; disparage, disparagement; umpire

compare の原義は「同等のものをつき合わせる」であり,現在では廃義となっているが「ライバル」を表わす名詞としても用いられた.同等者を敵とみるか味方とみるかは紙一重で,compeer はむしろ後者のとらえかたを反映しており,「仲間」や「同僚」を表わす.同様に,peer は,親族で世襲される「貴族」の意味を発達させた.英語へ借用された par は「平価,額面価格」を意味する.pair は同類のもの2つからなる1組である.umpire は,[2010-07-25-1]の記事「#454. GVS で二段階を経たように見える brier, choir, friar, umpire」でみたように,non-peer (同等でない者)の最初の n が異分析 (metanalysis) され,脱落した語形に由来する.

さて,ラテン語 pār は,印欧祖語の *perə- "to allot" にさかのぼり,語根の意味は「割り当てる,あてがう」といったところだろうか.「当てる」から始まり,「相応させる」,「比べる」,「同等」,「同位の者」などへと意味が発展し,次々と派生語が生み出されたものとみることができるだろう.

今回 pār の一連の派生語を取りあげたのは,その意味の広がりが,日本語のある語根の場合とおもしろいほど一致するからである.それについては明日の記事で.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

2011-09-17 Sat

■ #873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス [romancisation][compound][derivation][lexicology][pde][word_formation][productivity][statistics][pde_language_change]

英語語彙の歴史は,供給源という観点から,大雑把に次のように概括される.古英語では複合 (composition) と派生 (derivation) が盛んだったが,中英語から初期近代英語にかけては借用 (borrowing) が著しく,後期近代英語以降は再び複合と派生が伸張してきた.この語彙史の流れを受けて,現代は新語の供給源を,借用よりも既存要素(それ自体は本来語とは限らない)の再利用に多く負っている時代ということになる.では,現代英語を特徴づけるとされる複合と派生の2つの語形成では,どちらがより生産性が高いといえるだろうか.Potter (69--70) は,両者のバランスはよく取れていると評価している.

German and Dutch, like ancient Greek, make greater use of composition (or compounding) than derivation (of affixation). French and Spanish, on the other hand, like classical Latin, prefer derivation to composition. Present-day English is making fuller use of both composition and derivation than at any previous time in its history.

もちろん,両者のバランスが取れているからといって他言語よりも優れた言語ということにはまったくならない.ただし,ゲルマン語派とロマンス語派の語形成の特徴を兼ね備えていることにより,英語がいずれの立場からも「近い」言語と感じられるという効果はあるかもしれない(関連する議論は[2010-05-27-1]の記事「英語のロマンス語化についての評」を参照).ゲルマン系でもありロマンス系でもあるという現代英語の特徴は,語形成に限らず語彙全体にも言えることである.

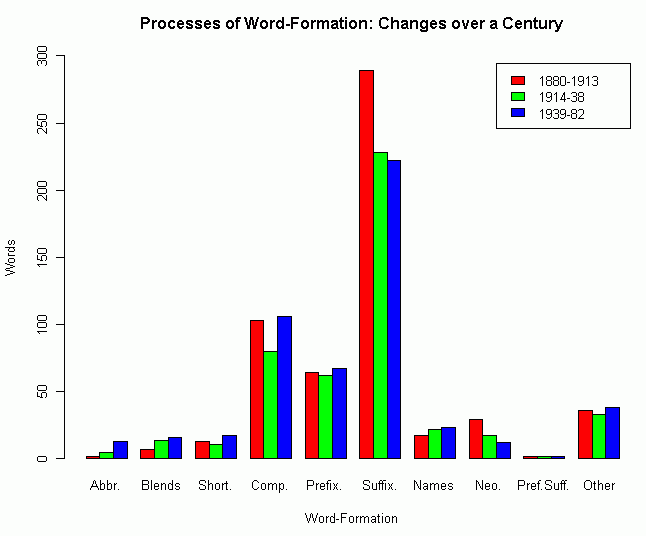

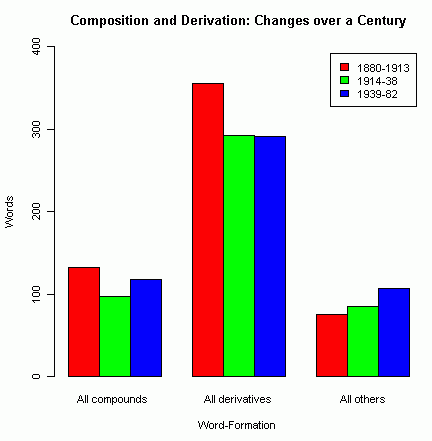

さて,Potter は上記のように複合と派生の好バランスを指摘したが,生産性を量的に測ったわけではなく,他の主要なヨーロッパ語あるいは古い英語との比較において評価したにすぎない.この点についてより客観的に調査したのが,Bauer (32--33, 36--39) だ.Bauer は The Supplement to the Oxford English Dictionary (1972--86) を用いた無作為標本調査で,対象に選ばれた本来語要素から成る新語1559語を初出年により (1) 1880--1913, (2) 1914--38, (3) 1939--82 の3期に区分して,造語法別に語を数えた.区別された造語法とは,Abbreviations, Blends, Shortenings, Compounds, Prefixation, Suffixation, Names, Neo-classical compounds, Simultaneous prefix and suffix, Other の10種類である.

Bauer (38) の掲げた表のデータを Log-Likelihood Tester, Ver. 2 に投げ込んで統計処理してみた(データはHTMLソースを参照;グラフは以下を参照.).全体として時期別の差は p < 0.05 のレベルで有意であり,分布の通時的変化が観察されると言ってよいだろう.次に造語法別に変化を見てみると,Abbreviations が p < 0.01 のレベルで有意な増加を示し,Suffixation と Neo-classical compounds がそれぞれ p < 0.05 のレベルで有意な減少を示した.その他の造語法については,3期にわたる揺れは誤差の範囲内ということになる.Bauer (37--38) は,Blends の増加を有意であると示唆しており,しばしば指摘される同趣旨の傾向を支持しているようだが,計算上は p < 0.05 のレベルでも有意差は認められなかったので注意が必要である([2011-01-18-1]の記事「blending の拡大」を参照).

複合系 (Compounds, Neo-classical compounds) と 派生系 (Prefixation, Suffixation, Simultaneous prefix and suffix) で比べると,3時期を通じて後者の割合は前者の割合の2.7倍程度で圧倒している(以下のグラフを参照).数値的には,派生のほうにバランスが偏っているようだ.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-07-20 Wed

■ #814. 名前動後ならぬ形前動後 [stress][diatone][statistics][derivation][prefix][suffix][phonaesthesia][-ate]

同綴りで品詞によって強勢位置の交替する語 (diatone) の典型例である「名前動後」については,[2009-11-01-1], [2009-11-02-1], [2011-07-07-1], [2011-07-08-1], [2011-07-10-1], [2011-07-11-1]の一連の記事で論及してきた.主に名詞と動詞の差異を強調してきたが,形容詞もこの議論に関わってくる([2011-07-07-1]の記事では関連する話題に言及した).強勢位置について,形容詞は原則として名詞と同じ振る舞いを示し,動詞と対置される.いわば「形前動後」である.

形前動後の事実は,まず統計的に支持される.Bolinger (156--57) によれば,3万語の教育用語彙集からのサンプル調査によると,多音節語について,形容詞の91%が non-oxytonic (最終音節以外に強勢がある)だが,動詞の63%が oxytonic (最終音節に強勢がある)であるという.単音節語については,強勢の位置が前か後ろかを論じることはできないしその意味もないが,単純に動詞と形容詞の個数の比率を取ると動詞が60.7%を占める.単音節語の強勢は通常 oxytonic と解釈されるので,この比率は形容詞に比して動詞の oxytonic な傾向を支持する数値といえよう.

形前動後という強勢位置の分布に関連して,Bolinger は両品詞の語形成上の差異に言及している.形容詞は接尾辞によって派生されるものが多いが (ex. -ant, -ent, -ean, -ial, -al, -ate, -ary, -ory, -ous, -ive, -able, -ible, -ic, -ical, -ish, -ful) ,動詞は接頭辞による派生が多い (ex. re-, un-, de-, dis-, mis-, pre-) .例外的にそれ自身に強勢の落ちる -ose のような形容詞接尾辞もあるが,例外的であることによってかえって際立ち,音感覚性 (phonaesthesia) に訴えかける 増大辞 ( augmentative ) としての機能を合わせもつことになっている(増大辞については[2009-08-30-1]の記事「投票と風船」も参照).bellicose, grandiose, jocose, otiose, verbose などの如くである.

当然のことながら,強勢のない接尾辞により派生された多くの形容詞は必ず non-oxytonic となるし,強勢のない接頭辞により派生された多くの動詞は強勢が2音節目以降に置かれることになり oxytonic となる可能性も高い.この議論を発展させるには,各接辞の生産性や派生語の実例数を考慮する必要があるが,接辞による派生パターンの相違が形前動後の出現に貢献したということであれば大いに興味深い.また,名詞の派生も,形容詞の派生と同様に,接頭辞ではなく接尾辞を多用することを考えれば,名前動後の説明にも同じ議論が成り立つのではないだろうか.

・ Bolinger, Dwight L. "Pitch Accent and Sentence Rhythm." Forms of English: Accent, Morpheme, Order. Ed. Isamu Abe and Tetsuya Kanekiyo. Tokyo: Hakuou, 1965. 139--80.

2011-05-28 Sat

■ #761. 古英語の derivation は死んでいたか [derivation][word_formation][productivity][oe]

一般に古英語の語形成は合成 ( composition ) と派生 ( derivation ) に特徴付けられるとされる.前者については[2011-02-04-1], [2010-08-12-1]などの記事で,後者については[2009-10-31-1], [2009-05-18-1]などの記事で言及してきた.

ところが,後者の derivation について Bradley が異なる見解を述べている.古英語の派生語は,実は古英語以前に確立していたものであり,derivation という語形成の過程そのものが古英語で生産的であったわけではないという.もしこれが真実だとすると,英語史の概説書は誤った(少なくとも誤解を招く)主張を繰り返してきたということになる.あるいは私が単に誤解していたということだろうか.過程としての派生と結果としての派生語とを勘違いしていたということなのかもしれない.

Old English was considerably less rich than Modern English in methods of making new words by derivation. It is true that a large portion of the Old English vocabulary consists of words derived from other words that existed in the language. But very many of these derivatives had been already formed before the English came over from the continent, and the processes by which they were made had become obsolete before the date of the earliest Old English literature. (91)

The Old English language, at the earliest period at which it is known to us, had already lost one of the most useful of the means for word-making which it originally possessed. . . . Almost all those modes of derivation which were actually current in Old English have continued in constant use down to the present time. (93)

derivation を古英語に特徴的な語形成の1つとして取り上げる際には注意が必要ということだろう.関連して,derivation の生産性 ( productivity ) をいかにして測定するかという問題は,[2011-04-28-1]の記事「接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布」でも触れたとおり,理論的には難しい問題であることを再度指摘しておきたい.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2010-11-05 Fri

■ #557. finis の派生語 [etymology][derivation]

先日授業で英文を読んでいて「細かい」という意味で用いられる fine に出会った(実際には副詞 finely として).「細かい」という語義は確かに馴染みがないかもしれないが,fine rain 「こぬか雨」,fine dust 「細かな埃」などの表現で使用される.

fine の種々の語義や派生語の広がりを理解するには,語源から考えるとよい.形容詞 fine は,Old French fin から13世紀に英語に入った.もっと遡ると Late Latin fīnus "fine, pure" ,さらに Latin fīnis "end" にたどり着く.ラテン語 fīnis は「切り裂く」を意味する語根 fid から派生しており ( cf. fissure 「裂け目」 ) ,この語根の原義を核として数々の語義や派生語が生み出されることとなった.

ものを「切り裂く」ことによって「細かく」なる.ここから「繊細」「鋭敏」「洗練」「精巧」「上品」などの意味が生じた.一方,土地を「切り裂く」と「境界」ができ「範囲」「限度」が生じる.「限度」「限界」から「端」「終点」へと意味が展開し,さらに「始末」「解決」へも拡張した.以下のリストの語はすべて英語にもたらされた fīnis と同根の派生語である.各派生語の意味には,上記の意味のいずれかが反映されている.派生語群の意味のつながりと広がりを味わってもらいたい.

・ affinity 「親近性」(←両端が接している状態)

・ confine 「制限する」

・ define 「限定する,定義する」

・ final 「最後の」

・ finance 「財政,財源」(←物事に始末を付けるための金の扱い方)

・ fine 「すぐれた」

・ fine 「罰金」(←物事に始末を付けるための金,訴訟を解決する手段としての金)

・ finery 「(過度な)装飾」

・ finesse 「技巧,優雅」

・ finial 「頂華;先端装飾」

・ finical 「凝り性の,気むずかしい」

・ finis 「終わり,末期」

・ finish 「終了する」

・ finite 「有限の」

・ infinite 「無限の」

・ infinitesimal 「極小の」

・ infinitive 「不定詞」(←人称によって限定されていない形態)

・ infinitude 「無限」

・ refine 「精錬する」

ここには,例えば definition, definitive などのさらなる派生語は含まれていない.語根から派生語や意味の広がりを味わうには,福島治先生の辞典がうってつけである.語源辞典:スペースアルクも有用.

ラテン語 sequi の派生語について述べた[2009-07-08-1]の記事も要参照.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow