2018-06-27 Wed

■ #3348. 初期近代英語期に借用系の接辞・基体が大幅に伸張した [word_formation][prefix][suffix][neologism][french][latin][loan_word][lexicology][renaissance][emode]

Wersmer (64, 67) や Nevalainen (352, 378, 391) を参照した Cowie (610--11) によれば,接辞を用いた新語形成において,本来系の接辞を利用したものと借用系のものと比率が,初期近代英語期中に大きく変化したという.

The relative frequency of nonnative affixes to native affixes in coined words rises from 20% at the beginning of the Early Modern English period to 70% at the end of it . . . . The proportion of Germanic to French and Latin bases in new coinages falls from about 32% at the beginning of the Early Modern period to some 13% at the end . . . . Together these measures confirm the emergence of non-native affixes as independent English morphemes over the Early modern period. They also seem to contradict claims that the native affixes in Early Modern English are just as, if not more productive, than ever . . . , although it is always less likely that words coined with native affixes would be recorded in a dictionary . . . .

この時期の初めには借用系は20%だったが,終わりには70%にまで増加している.一方,基体に注目すると,借用系に対する本来系の比率は,期首で32%ほど,期末で13%ほどに落ち込んでいる.全体として,初期近代英語期中に,借用系の接辞および基体が目立つようになってきたことは疑いない.ただし,引用の最後の但し書きは重要ではある.

関連して,「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1]),「#3165. 英製羅語としての conspicuous と external」 ([2017-12-26-1]),「#3166. 英製希羅語としての科学用語」 ([2017-12-27-1]),「#3258. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (1)」 ([2018-03-29-1]),「#3259. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (2)」 ([2018-03-30-1]) を参照.

・ Wersmer, Richard. Statistische Studien zur Entwicklung des englischen Wortschatzes. Bern: Francke, 1976.

・ Nevalainen, Terttu. "Early Modern English Lexis and Semantics." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 332--458.

・ Cowie, Claire. "Early Modern English: Morphology." Chapter 38 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 604--20.

2018-06-24 Sun

■ #3345. 弱変化動詞の導入は類型論上の革命である [oe][verb][conjugation][inflection][suffix][tense][preterite][germanic][morphology]

ゲルマン語派の最も際立った特徴の1つに,弱変化動詞の存在がある.「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1]) で触れたように歯音接尾辞 (dental suffix) を付すことで,いとも単純に過去形を形成することができるようになった.形態論に基づく類型論の観点からみると,これによって古英語を含むゲルマン諸語は,屈折語 (inflecting languages) から逸脱し,膠着語 (agglutinating language) あるいは孤立語 (isolating language) へと一歩近づいたことになる (cf. 「#522. 形態論による言語類型」 ([2010-10-01-1])) .その意味では,弱変化動詞の導入は,やや大袈裟にいえば「類型論上の革命的」だったといえる.von Mengden (287) の解説を聞いてみよう.

It is remarkable that in a strongly inflecting language like Old English (in contrast to both agglutinating and to analytic), there is a suffix (-d-) which is an unambiguous marker of the tense value past. The fact that this suffix -d- is the only morphological marker in all the paradigms of Old English with a truly distinctive one-to-one relation between form and value may indicate that this morpheme is rather young.

形態と機能が透明度の高い1対1の関係にあるということは,現代英語や日本語のようなタイプの言語を普段相手にしていると,当たり前すぎて話題にもならないのだが,そのようなタイプではなかった古英語の屈折形態論を念頭に置きつつ改めて考えてみると,確かに極めて珍しいことだったろう.-d- が引き起こした革命の第1波は,その後も連鎖的に革命の波を誘発し,英語の類型を根本的に変えていくことになったのである.

・ von Mengden, Ferdinand. "Old English: Morphology." Chapter 18 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 272--93.

2018-06-19 Tue

■ #3340. ゲルマン語における動詞の強弱変化と語頭アクセントの相互関係 [germanic][indo-european][stress][gradation][exaptation][aspect][tense][suffix][contact][stress][preterite][verb][conjugation][grammaticalisation][participle]

「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) で6つの際立ったゲルマン語的な特徴を挙げた.Kastovsky (140) によると,そのうち以下の3つについては,ゲルマン祖語が発達する過程で互いに密接な関係があっただろうという.

(2) 動詞に現在と過去の2種類の時制がある

(3) 動詞に強変化 (strong conjugation) と弱変化 (weak conjugation) の2種類の活用がある

(4) 語幹の第1音節に強勢がおかれる

One major Germanic innovation was a shift from an aspectual to a tense system. This coincided with the shift to initial accent, and both may have been due to language contact, maybe with Finno-Ugric. Initial stress deprived ablaut of its phonological conditioning, and the shift from aspect to tense required a systematic marking of the new preterit tense. From this, two types of exponents emerged. One is connected to the secondary (weak) verbs, which only had present aspect/tense forms. They developed an affixal "dental preterit", together with an affix for the past participle. The source of the latter was the Indo-European participial -to-suffix; the source of the former is not clear . . . . The most popular theory is grammaticalization of a periphrastic construction with do (IE *dhe-), but there are a number of phonological problems with this. The second type was the functionalization of the originally non-functional ablaut alternations to express the new category, i.e. the making use of junk . . . . But this was somewhat unsystematic, because original perfect forms were mixed with aorist forms, resulting in a pattern with over- and under-differentiation. Thus, in class III (helpan : healp : hulpon : geholpen) the preterit is over-differentiated, because the different ablaut forms are non-functional, since the personal endings would be sufficient to signal the necessary distinctions. But in class I (wrītan : wrāt : writon : gewriten), there is under-differentiation, because some preterit forms and the past participle have the same vowel. (140)

Kastovsky によれば,ゲルマン祖語は,おそらく Finno-Ugric との言語接触の結果,(a) 印欧祖語的な相 (aspect) を重視する言語から時制 (tense) を重視する言語へと舵を切り,(b) 可変アクセントから固定的な語頭アクセントへと切り替わったという.新たに区別されるべきようになった過去時制の形態は,もともとは印欧祖語的なアクセント変異に依存していた母音変異 (gradation or ablaut) を(非機能的に)利用して作ったものと,歯音接尾辞 (dental suffix) を付すという新機軸に頼るものとがあった.これらの形態組織の複雑な組み替えにより,現代英語の動詞の非一環的な時制変化に連なる基盤が確立していったのである.一見すると互いに無関係に思われる現象が,音韻形態の機構において互いに関連していたという例の1つだろう.

上の引用で触れられている諸点と関連して,「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1]),「#2152. Lass による外適応」 ([2015-03-19-1]),「#2153. 外適応によるカテゴリーの組み替え」 ([2015-03-20-1]),「#3331. 印欧祖語からゲルマン祖語への動詞の文法範疇の再編成」 ([2018-06-10-1]) も参照.

・ Kastovsky, Dieter. "Linguistic Levels: Morphology." Chapter 9 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 129--47.

2018-06-14 Thu

■ #3335. 強変化動詞の過去分詞語尾の -n [participle][oe][inflection][reconstruction][indo-european][germanic][suffix][gradation][verb][verners_law]

現代英語の「不規則動詞」の過去分詞には,典型的に -(e)n 語尾が現われる.written, born, eaten, fallen の如くである.これらは,古英語で強変化動詞と呼ばれる動詞の過去分詞に由来するものであり,古英語でもそれぞれ writen, boren, eten, feallen のように,規則的に -en 語尾が現われた(「#2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ」 ([2015-05-23-1]) に示したパラダイムを参照).

古英語の強変化動詞の ablaut あるいは gradation と呼ばれる母音階梯では,現在,第1過去,第2過去,過去分詞の4階梯が区別され,合わせて動詞の「4主要形」 (four principal parts) と呼ばれる.その4つ目が今回話題の過去分詞の階梯なのだが,古英語からさらに遡れば,これはもともとは動詞そのものに属する階梯ではなかった.むしろ,動詞から派生した独立した形容詞に由来するらしい.ゲルマン祖語では *ROOT - α - nα- が再建されており,印欧祖語では * ROOT- o - nó- が再建されている.これらの祖形に含まれる鼻音 n こそが,現代英語にまで残る過去分詞語尾 -(e)n の起源と考えられている.

この語尾は,語幹の音韻形態にも少しく影響を与えている.特に注意すべきは,印欧祖語の祖形では強勢がこの n の後に続くことだ.これは,ゲルマン諸語では Verner's Law を経由して語幹の子音が変化するだろうことを予想させる.ちなみに,強変化 V, VI, VII 類について,過去分詞形の語幹母音の階梯が,類推により現在形と同じになっていることにも注意したい (ex. tredan (pres.)/treden (pp.), faran (pres.)/faren (pp.), healdan (pres.)/healden (pp.)) .

以上,Lass (161--62) を参照した.-en 語尾については,関連して「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1]) も参照.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2018-03-30 Fri

■ #3259. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (2) [synonym][loan_word][borrowing][renaissance][inkhorn_term][emode][lexicology][word_formation][suffix][affixation][neologism][derivation][statistics]

昨日の記事 ([2018-03-29-1]) の続編.昨日示した Bauer からの動詞派生名詞のリストでは,-ment や -ure の接尾辞の存在が目立っていた.17世紀の名詞を作る接尾辞にどのような種類のものがあり,それぞれがいくつの名詞を作っていたのだろうか.これについても,Bauer (185) が OED に基づいて統計をとっている.結果は以下の通り.

| Suffix | Number |

| -y | 2 |

| -ery | 8 |

| -ancy | 10 |

| -ency | 10 |

| -ence | 18 |

| -ion | 20 |

| -ance | 49 |

| -al | 56 |

| -ure | 96 |

| -ation | 190 |

| -ment | 258 |

トップ数種類の接尾辞が大半をカバーしていることから,頻度の高い「典型的な」接尾辞があることは確かにわかる.しかし,典型的な接尾辞が少数あるということで,問題が解決することにはならない.これらの典型的な接尾辞を含めた複数種類の接尾辞が,同一の基体に接続し得たということ,そして実際にそのように造語され併用されたという状況こそが,問題だったである.

昨日の記事で触れたように,Bauer はこの問題を新語のニーズに関わる複雑さに帰しているが,それと関連して,生産的な派生に対して非生産的な派生への需要も常に存在するものだという主張を展開している.

. . . there is a constant application of unproductive morphology in order to solve problems provided by productive morphology, so that the language is continually having new words added to it which are not the forms which would be the predicted ones, as well as a number of predicted forms. That is, the processes of history add irregularities (which are available to turn into regularities if enough of them are coined). History, rather than simplifying matters (or rather than merely simplifying matters), reflects a process of building in extra complications.

言語使用者の新語への要求は,必ずしも生産的な派生が与えてくれる手段とその結果だけでは満たされないほどに複雑で精妙なのだろう.そこで,あえて非生産的な派生の手段を用いて,不規則な派生語を作り出すこともあるのかもしれない.現代の歴史言語学者は,過去に生きた言語使用者の,そのような複雑で精妙な造語心理にどこまで迫れるのだろうか.困難ではあるがエキサイティングなテーマである.

・ Bauer, Laurie. "Competition in English Word Formation." Chapter 8 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 177--98.

2018-03-29 Thu

■ #3258. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (1) [synonym][lexical_blocking][loan_word][borrowing][renaissance][inkhorn_term][emode][lexicology][word_formation][suffix][affixation][neologism][derivation][cognate]

英国ルネサンス期の17世紀には,ラテン語やギリシア語を中心とする諸言語から大量の語彙が借用された.この経緯については,これまで「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]),「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]),「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1]) などの記事で様々な角度から取り上げてきた.この時代には,しばしば「同じ語」が異なった接尾辞を伴って誕生するという現象が見られた.例えば,すでに1586年に discovery が英語語彙に加えられていたところに,17世紀になって同義の discoverance や discoverment も現われ,短期間とはいえ競合・共存したのである(関連して,「#3157. 華麗なる splendid の同根類義語」 ([2017-12-18-1]) も参照).

以下は,Bauer (186) が OED から収集した,17世紀に初出する動詞派生名詞の組である.

| abutment | abuttal | |

| bequeathal | bequeathment | |

| bewitchery | bewitchment | |

| commitment | committal | committance |

| composal | compositure | |

| comprisal | comprisement | comprisure |

| concumbence | concumbency | |

| condolement | condolence | |

| conducence | conducency | |

| contrival | contrivance | |

| depositation | depositure | |

| deprival | deprivement | |

| desistance | desistency | |

| discoverance | discoverment | |

| disfiguration | disfigurement | |

| disproval | disprovement | |

| disquietal | disquietment | |

| dissentation | dissentment | |

| disseveration | disseverment | |

| encompassment | encompassure | |

| engraftment | engrafture | |

| exhaustment | exhausture | |

| exposal | exposement | exposure |

| expugnance | expugnancy | |

| expulsation | expulsure | |

| extendment | extendure | |

| impartment | imparture | |

| imposal | imposement | imposure |

| insistence | insisture | |

| interposal | interposure | |

| pretendence | pretendment | |

| promotement | promoval | |

| proposal | proposure | |

| redamancy | redamation | |

| renewal | renewance | |

| reposance | reposure | |

| reserval | reservancy | |

| resistal | resistment | |

| retrieval | retrievement | |

| returnal | returnment | |

| securance | securement | |

| subdual | subduement | |

| supportment | supporture | |

| surchargement | surchargure |

これらの語のなかには,現在でも標準的なものもあれば,すでに廃語となっているものもある.短期間しか用いられなかったものもあれば,広く受け入れられたものもある.17世紀より前か後に作られた同義の派生名詞と競合したものもあれば,そうでないものもある.この時代の後,現代に至るまでに,これらの2重語や3重語の並存状況が整理されていったケースもあれば,そうでないケースもある.整理のされ方が lexical_blocking の原理により説明できるものもあれば,そうでないものもある.つまり,これらの組について一般化して言えることはあまりないのである.

17世紀に限らないとはいえ,とりわけこの世紀に,互いに意味を違えない派生名詞が複数作られ,競合・共存したという事実は何を物語るのだろうか.ラテン語やギリシア語から湯水のように語を借用した結果ともいえるし,それらから抽出した名詞派生接尾辞を利用して無方針に様々な派生名詞を造語していった結果ともいえる.しかし,Bauer (197) は社会言語学的な観点から,次のように示唆している.

Individual ad hoc decisions on relevant forms may or may not be picked up widely in the community. . . . [I]t is clear from the history which the OED presents that the need of the individual for a particular word is not always matched by the need of the community for the same word, with the result that multiple coinages are possible.

いずれにせよ,この歴史的事情が,現代英語の動詞派生名詞の形態に少なからぬ不統一と混乱をもたらし続けていることは事実である.今後,整理されてゆくとしても,おそらくそれには数世紀という長い時間がかかることだろう.

・ Bauer, Laurie. "Competition in English Word Formation." Chapter 8 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 177--98.

2017-12-26 Tue

■ #3165. 英製羅語としての conspicuous と external [waseieigo][latin][borrowing][loan_word][derivation][etymology][suffix][adjective][emode][neologism][lexicology][word_formation][shakespeare]

標題と関連する話題は,「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1]),「#1927. 英製仏語」 ([2014-08-06-1]),「#2979. Chibanian はラテン語?」 ([2017-06-23-1]) や,waseieigo の各記事で取り上げてきた.

Baugh and Cable (222) で,初期近代期に英語がラテン単語を取り込む際に施した適応 (adaptation) が論じられているが,次のような1文があった.

. . . the Latin ending -us in adjectives was changed to -ous (conspicu-us > conspicuous) or was replaced by -al as in external (L. externus).

これらの英単語は,ある意味では借用された語ともいえるが,ある意味では英語が自ら形成した語ともいえる.「英製羅語」と呼ぶのがふさわしい例ではないだろうか.

OED によれば,conspicuous は,ラテン語 conspicuus に基づき,英語側でやはりラテン語由来の形容詞を作る接尾辞 -ous を付すことによって新たに形成した語である.16世紀半ばに初出している.

1545 T. Raynald tr. E. Roesslin Byrth of Mankynde Hh vij These vaynes doo appeare more conspicuous and notable to the eyes.

実はこの接尾辞を基体(主としてラテン語由来だが,その他の言語の場合もある)に付加して自由に新たな形容詞を作るパターンはロマンス諸語に広く見られたもので,フランス語で -eus を付したものが,14--15世紀を中心として英語にも -ous の形で大量に入ってきた.つまり,まずもって仏製羅語というべきものが作られ,それが英語にも流れ込んできたというわけだ.例として,dangerous, orgulous, adventurous, courageous, grievous, hideous, joyous, riotous, melodious, pompous, rageous, advantageous, gelatinous などが挙げられる(OED の -ous, suffix より).

また,英語でもフランス語に習う形でこのパターンを積極的に利用し,自前で conspicuous のような英製羅語を作るようになってきた.同種の例として,guilous, noyous, beauteous, slumberous, timeous, tyrannous, blusterous, burdenous, murderous, poisonous, thunderous, adiaphorous, leguminous, delirious, felicitous, complicitous, glamorous, pulchritudinous, serendipitous などがある(OED の -ous, suffix より).

標題のもう1つの単語 external も conspicuous とよく似たパターンを示す.この単語は,ラテン語 externus に基づき,英語側でラテン語由来の形容詞を作る接尾辞 -al を付すことによって形成した英製羅語である.初出は Shakespeare.

a1616 Shakespeare Henry VI, Pt. 1 (1623) v. vii. 3 Her vertues graced with externall gifts.

a1616 Shakespeare Antony & Cleopatra (1623) v. ii. 340 If they had swallow'd poyson, 'twould appeare By externall swelling.

反意語の internal も同様の事情かと思いきや,こちらは一応のところ post-classical Latin として internalis が確認されるという.しかし,この語のラテン語としての使用も "14th cent. in a British source" ということなので,やはり英製の匂いはぷんぷんする.英語での初例は,15世紀の Polychronicon.

?a1475 (?a1425) tr. R. Higden Polychron. (Harl. 2261) (1865) I. 53 The begynnenge of the grete see is..at the pyllers of Hercules..; after that hit is diffusede in to sees internalle [a1387 J. Trevisa tr. þe ynnere sees; L. maria interna].

「○製△語」は決して珍しくない.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2017-11-26 Sun

■ #3135. -ed の起源 [suffix][preterite][participle][germanic][indo-european][verb][inflection][etymology][reduplication][gothic][grammaticalisation][preterite-present_verb][degemination][sobokunagimon]

現代英語における動詞の過去(分詞)形を作る接尾辞 -ed は "dental suffix" とも呼ばれ,その付加はゲルマン語に特有の形態過程である(「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) を参照).これによってゲルマン諸語は,語幹母音を変化させて過去時制を作る印欧語型の強変化動詞(不規則変化動詞)と,件の dental suffix を付加する弱変化動詞(規則変化動詞)とに2分されることになった.後者は「規則的」なために後に多くの動詞へ広がっていき,現代英語の動詞形態論にも大きな影響を及ぼしてきた(「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]) を参照).

現代英語の -ed のゲルマン語における起源については諸説あり,決着がついていない.しかし,ある有力な説によると,この接尾辞は動詞 do と同根ではないかという.しかし,do 自体が補助動詞的な役割を果たすということは認めるにせよ,過去(分詞)の意味がどこから出てくるのかは自明ではない.同説によると,ゲルマン語において do に相当する語幹が,過去時制を作るのに重複 (reduplication) という古い形態過程をもってしたために,同じ子音が2度現われる *dēd- などの形態となった.やがて中間母音が消失して問題の子音が合わさって重子音となったが,後に脱重子音化して,結局のところ *d- に収まった.つまり,-ed の子音は,do の語幹子音に対応すると同時に,それが過去時制のために重複した同子音にも対応することになる.

では,この説は何らかの文献上の例により支持されるのだろうか.ゴート語に上記の形態過程をうかがわせる例が見つかるという.Lass (164) の説明を引こう.

The origin of the weak preterite is a perennial source of controversy. The main problem is that it is a uniquely Germanic invention, which is difficult to connect firmly with any single IE antecedent. Observing the old dictum ex nihilo nihil fit (nothing is made out of nothing), scholars have proposed numerous sources, none of which is without its difficulties. The main problem is that there are at least three consonantisms: /d/ (Go nasida 'I saved', inf. nasjan), /t/ (Go baúhta 'I bought', inf. bugjan), and /s/ (Go wissa 'I knew', inf *witan).

But even given this complexity, the most likely primary source seems to be compounding of an original verbal noun of some sort with the verb */dhe:-/ 'put, place, do' (OHG tuon, OE dōn, OCS dějati 'do', Skr dádhati 'he places', L fēci 'I made, did').

This leads to a useful analysis of a Gothic pret 3 ppl like nasidēdun 'they saved':

(7.18) nas - i -dē - d - un

SAVE-theme-reduplication-DO-3 pl

I.e. a verbal root followed by a thematic connective followed by the reduplicated perfect plural of 'do'. This gives a periphrastic construction with a sense like 'did V-ing'; with, significantly, Object-Verb order . . ., i.e. (7.18) has the form of an OV clause 'NP-pl sav(ing) did'. An extended form also existed, in which a nominalizing suffix */-ti/ or */-tu/ was intercalated between the root and the 'do' form, e.g. in Go faúrhtidēdun 'they feared', which can be analysed as {faúrh-ti-dē-d-un}. This suffix was in many cases later weakened; first the vowel dropped, so that */-ti-d-/ > */-td-/; this led to assimilation */-tt-/, and then eventual reinterpretation of the /t/-initial portion as a suffix itself, and loss of the 'do' part from verbs of this type . . . . The problematic /s(s)/ forms may go back to a different (earlier) development also involving */-ti/, in which the sequence */tt/ > /s(s)/ . . . but this is not clear.

要するに,-ed 付加の原型は次の通りだ.まず動詞語幹に名詞化する形態操作を施し,いわば動名詞のようなものを作る.その直後に,do の過去形 did のようなものを置いて,全体として「(動詞)の動作を行なった」とする.このようにもともとはOV型の迂言的な統語構造として始まったが,やがて全体がつづまって複合語のようなものとしてとらえられるようになり,形態的な過程へと移行した.この段階に至って,-ed に相当する部分は,語彙的な要素というよりは接尾辞,すなわち拘束形態素と解釈された.一種の文法化 (grammaticalisation) の例とみてよいだろう.

上の引用で Lass は Go wissa に言及するとともに,最後に /s(s)/ を巡る問題に言い及んでいるが,対応する古英語にも過去現在動詞 wāt の過去形として wiste/wisse があり,音韻形態的に難しい課題を投げかけている.これについては,「#2231. 過去現在動詞の過去形に現われる -st-」 ([2015-06-06-1]) を参照されたい.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2017-10-31 Tue

■ #3109. なぜ -(e)s の付け方と -ing の付け方が綴字において異なるのか? [suffix][spelling][sobokunagimon][3sp][plural][gerund][participle][grahotactics]

「#3106. なぜ -ed の付け方と -(e)s の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-28-1]) に続いて,こちらも似ているようで完全には平行的でない,2つの屈折接辞の付け方に関する綴字問題.try について,-s は <y> を <ie> に変えた上で付加して tries とするが,-ing の付加はそのままで trying となる.そうかと思えば,die では,-s をそのまま付けて dies とするが,-ing は <ie> を <y> に変えた上で付けるので dying となる.一見不思議な,これらの反対向きの規則については,過去(分詞)の -ed と現在分詞・動名詞の -ing の話しを主としながら,「#3069. 連載第9回「なぜ try が tried となり,die が dying となるのか?」 ([2017-09-21-1]) で考えた.

Carney (73--74) は,現代英語綴字の本格的な研究書のなかで,McLead による綴字教育のための綴字規則を列挙している.そのうち -(e)s や -ing の付加と直接・間接に関与するものとして以下のものを挙げているので,引用しよう.

Rule VII --- Words ending in 'y' preceded by a vowel simply add 's'.

--- an adaptation rule, presumably to form the plural or 3rd pers. pres. sg.: boy -- boys, say -- says, employ -- employs.

. . . .

Rule IX --- If you want to add other letters to a word ending in 'y' preceded by a consonant change 'y' into 'i'.

--- an adaptation rule; it refers in effect to the corresponding <y>≡/aɪ/ (deny--denial); the restriction 'preceded by a consonant' is intended to rule out betray--betrayal, employ--employer. McLeod points out that it does not apply before <-ing> (denying)

Rule X -- 'i' before another 'i' becomes 'y'.

--- a graphotactic rule; presumably it refers in an oblique way to examples such as die--dying or carrying--carrier--carried; the recent loan-word skiing is an exception.

Rule XI --- Words ending in a hissing sound form their plural by adding 'es' instead of 's'.

--- this has the form of an adaptation rule. It is a recognition that <s>, unlike the <ed> of the past tense, does not represent all the allomorphs /s/, /z/ and /ɪz/ of the plural . . . .

上記は,-(e)s, -ed, -ing の付け方の規則を共時的に記述しているにすぎず,通時的な観点も含まれていなければ,なぜそうなのかを説明してもいない.「通時的な説明」こそが必要と思われるのだが,あまり見たことがないので,おいおい考えていきたい問題である.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ McLeod, M. E. "Rules in the Teaching of Spelling." Studies in Spelling. Publications of the Scottish Council for Research In Education XL. Ed. H. J. L. Robbie. London: ULP,1961.

2017-10-28 Sat

■ #3106. なぜ -ed の付け方と -(e)s の付け方が綴字において異なるのか? [suffix][spelling][sobokunagimon][3sp][plural]

動詞の過去(分詞)の接尾辞 {-ed} と,動詞の3単現あるいは名詞の複数の接尾辞 {-(e)s} とでは,綴字において付け方が異なる.およそ平行的に振る舞うかのように見えて,いろいろと細かな違いがある.Carney (18--19) が共時的な観点から,この問題に迫っているので,引用しよう.

. . . The past tense and participle morpheme {-ed} in regular verbs (ignoring forms such as spelt, spent, dreamt) has a constant <-ed> spelling in spite of the phonemic variation /ɪd/ (waited), /d/ (warned) and /t/ (watched).

There is very similar allomorphic variation in the noun plural and 3rd person present tense of the verb with its variants /ɪz/ (watches), /z/ (warns) and /s/ (waits). The two sets of phonetic variants are often cited together as equivalent examples of morphemic spelling. If we look closely at the details, however we find in fact that they are dealt with rather differently in the writing system (table 5).

Table 5 English plural and past tense inflections

{-ed} ending {-(e)s} ending 1 /-ɪd/ matted /-ɪz/ masses 2 /-ɪd/ mated /-ɪz/ maces 3 /-t/ hopped /-s/ (No *hoppes) 4 /-t/ hoped /-s/ hops, hopes 5 /-d/ planned /-z/ (No *plannes) 6 /-d/ planed /-z/ plans, planes 7 /-d/ hurried /-z/ hurries 8 /-d/ radioed /-z/ radios 9 /-d/ vetoed /-z/ vetoes, or vetos

Table 5 gives examples of each suffix in its three phonemic variants. The words provided as contexts include a preceding long vowel followed by a single consonant, a preceding short vowel followed by a single consonant, and the spelling variation found after <o>. The past tense has a constant <ed> spelling across all these contexts which is only varied by merging with a final <-e> in the long vowel words (e.g. hope -- hoped). The marking of the long vowels is also done indirectly by using <C>-doubling to mark a previous short vowel --- absence of doubling marks the long vowel. This is not done in the noun plural suffix, so there are no equivalents in rows 3 and 5 to <hopped> and <planned>, that is *<hoppes> and *<plannes>. Nor is there a variant spelling *<vetod> to spoil the uniformity of <-ed>. The <e> of <-oes> and <-ies> is best treated as a marker of the long vowel. Grammarians refer to the two inflections as the -s form and the -ed form and this is in accordance with the traditional spelling rule that one adds <-s> and <-ed> respectively to the base form.

If we try to use a consistent <-ed> morphemic spelling in chopping up words into correspondences without any overlap, this lack of symmetry becomes apparent. In scribbles we have /əl/≡<le> and in scribbled we have /əl/≡<l>; in hopes we have <e>-marking of the vowel as /əʊ/≡<o..e>, /p/≡<p>, /s/≡<s>, but in hoped we have /əʊ/≡<o>, /p/≡<p>, /t/≡<ed>, while the long vowel is marked by absence of <C>-doubling. In a process description, and indeed for any human speller, this is catered for by 'dovetailing' so that <hope>+<ed> becomes <hoped>, <eight>+<ty> becomes <eighty>, etc.

Carney は,綴字の原理は "a constant spelling for a morpheme" と "the varying pronunciation of the morpheme in different contexts" の間のバランスの上に成り立つものであり,それが個々の綴字(規則)のなかで複雑に配分されていることを示唆している.その配分の違いが,{-ed} と {-s} にも現われていると考えられる.しかし,なぜそうなのかについては,通時的な観点も含めてさらに調べる必要がある.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2017-07-21 Fri

■ #3007. 連載第7回「接尾辞 -ish の歴史的展開」 [notice][suffix][productivity][rensai]

昨日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第7回の記事「接尾辞 -ish の歴史的展開」が公開されました.

今回の話題は,普段注目されることの少ない小さな接尾辞の知られざる歴史です.-ish のような目立たない接尾辞1つを取ってみても,豊かな歴史が詰まっていることを示めそうとしました.chaque mot a son histoire "every word has its own history" ([2012-10-21-1]) ならぬ,"every affix has its own history" というわけです.

この考え方をさらに小さい単位へと延長すれば,"every phoneme has its own history" ともなりますし,これもまた真実です.言語を構成する大小あらゆる単位が常に変化と変異にさらされており,同時にそれらの無数の単位が共時的に秩序だった体系を構成しており,言語として機能しているというのは,驚くべきことではないでしょうか.

連載記事のなかで触れた接辞の生産性 (productivity) については理論的に活発な議論が繰り広げられていますので,以下の関連記事をご覧ください.

・ 「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1])

・ 「#936. 語形成の生産性 (2)」 ([2011-11-19-1])

・ 「#937. 語形成の生産性 (3)」 ([2011-11-20-1])

・ 「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1])

・ 「#940. 語形成の生産性と創造性」 ([2011-11-23-1])

・ 「#2706. 接辞の生産性」 ([2016-09-23-1])

今回の連載記事の内容は,「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」 ([2009-09-07-1]) で簡略に紹介しているので,そちらもご覧ください.同接尾辞の詳細な歴史については,以下の拙論で論じていますので,専門的な関心のある方はご参照ください.

■ "The Suffix -ish and Its Derogatory Connotation: An OED Based Historical Study." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 108 (2011): 107--32. *

2017-06-23 Fri

■ #2979. Chibanian はラテン語? [eponym][toponym][suffix][waseieigo][word_formation][etymology][latin]

6月7日,国立極致研究所や茨城大学などの研究チームが,約77万?12万6千年前の時代を代表する千葉県市原市の地層を国際的な基準地にするよう国際組織に申請した.来年にかけて,地球の磁気が反転した証拠をとどめる同時代の地層として,イタリアの強力なライバルと競い合うことになるという.申請された時代名は「チバニアン」 (Chibanian) であり,もし認められれば,日本由来の地質時代の名前としては初めてのものになるという.

「チバニアン」を「ラテン語で「千葉の時代」」と注釈をつけている新聞記事があった.この注釈に少なからぬ違和感を感じたので,その違和感の所在をここに記しておきたい.

「チバ」 (Chiba) の部分と「ニアン」 (-nian) の部分に分けて論じよう.まず,最初に第2要素「ニアン」 (-nian) から.-nian は,確かに起源としてはラテン語の形容詞語尾に遡るとは言える(厳密には,最初の n は先行する語幹に属するものと考える必要があるが).しかし,本当のラテン語であれば -nian で終わることはありえず,性・数・格に応じた何らかの屈折語尾が付加して,-nianus や -niana などとして現われるはずである.しかし,そのような語尾がないということは,-nian で終わる語形は,ラテン語としての語形ではないということになる.それは現代ヨーロッパ語の語形であり,諸事情から国際語としての英語の語形と考えるのが妥当だろう.-nian は,歴史的にはラテン語に由来するということができても,新語が作られた現代の共時的観点からは,ラテン語に属しているとは言えず,おそらく英語に属しているというべきだろう.「ラテン語で「千葉の時代」」という注釈は,歴史(語源・由来)と共時態の事実(現在の所属)を混同していることになる.

「チバニアン」をラテン単語とみなすことの違和感は,「シーチキン」などの和製英語を英単語とみなす違和感と同一のものである(「#1624. 和製英語の一覧」 ([2013-10-07-1]) を参照).「シー」 (sea) も「チキン」 (chicken) も,歴史的には明らかに英語由来の単語である.しかし,それを組み合わせた「シーチキン」 (sea chicken) は,いかに英単語風の体裁をしているにせよ,(英語へ逆輸入されない限り)英語の語彙には存在しない以上は日本語の単語と言わざるを得ない.起源は英語であっても,現在の共時的な所属は日本語なのである.

次に,第1要素の「チバ」 (Chiba) について.こちらは,-nian と異なり,歴史的にも現在の共時態としてれっきとした日本語の単語であると言い切ってよさそうだが,必ずしもそうではないと議論することは不可能ではない.歴史的に日本語であるということに異論はないが,今回の造語の背景,すなわち国際的な地質学に供するという目的をもった文脈を考慮すれば,それは世界の一角を占める地名としての「チバ」を指すに違いない.命名者の日本人研究者や(私を含めて)多くの日本人は,日本の地名としての「千葉(県市原市)」を意識するに違いないが,世界に受け入れられたあかつきには,むしろ受け入れられたというその理由により,「チバ」は世界の地名となるだろう.地名は,世界に開かれたものとしてとらえるとき,たとえその語源や語形成が明らかに○○語のものだったとしても,共時的には○○語のものではないと論じることができそうである.では,○○語ではなく何語の単語なのかといえば,よく分からないのだが,ある種の普遍語の単語と述べるにとどめておきたい.固有名詞は特定の言語に属さないのではないかという問題については,「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]),「#2397. 固有名詞の性質と人名・地名」 ([2015-11-19-1]) を参照されたい.

以上より,「チバニアン」 を構成すると考えられる2つの要素のいずれについても,共時的な観点からは,「ラテン語である」とは決して言えない.なお,この新聞記者に目くじらを立てているというよりは,違和感を説明しようとして考えたことを文章にしてみただけである.卑近な話題で言語学してみたということで,あしからず.

結局のところ,「チバニアン」は英語なのだろうか,そうでなければ何語なのだろうか・・・.

2017-03-15 Wed

■ #2879. comfort の m の由来 [suffix][spelling]

昨日の記事「#2878. comfort の m の発音」 ([2017-03-14-1]) に引き続き,掲示板で寄せられた質問について.ラテン語接頭辞 com- は,後続する形態素の先頭が f の場合には,通常 con- に変化するはずではないか,という問題である.確かに conference, confident, configuration, confine 等々,ほとんどのケースで con- となっている.しかし,comfort(table) は例外となり,その他の例外も comfort に関連する語か,comfit (糖果),comfiture (糖果),comfrey (コンフリー,ムラサキ科ヒレハリソウ属の多年草)くらいのもので,非常に稀である.

改めて接頭辞の語源について整理しておこう.原型たる com- はラテン語で "with, together" を意味する語 cum が接頭辞として用いられるようになったもので,ラテン語から直接,またフランス語から間接的に英語に入った.具体的な語のなかでは,末尾の m は音声上の同化により様々な現れ方を示す.通常は,b, p, m などの前では com- がそのまま現れるが,l の前では col- として,r の前では cor- として,母音および h, gn, w の前では co- として現れ,それ以外の場合には con- となる.しかし,例外は多く,comfort もその1つである.

Upward and Davidson (142) は,この辺りのことを以下のように解説しているが,comfort や comfit については単に例外的と指摘しているのみで,その原因については述べていない.

Before B and P, OFr normally wrote CUM-: cumbatre 'to combat', cumpagnie 'company'. Although this was later altered back to the Lat COM- spelling, Eng retained the pronunciation related to CUM-, whence the /ʌ/ vowel of comfort, company, compass, etc.

In comfort and comfit, the CON- was altered in Eng to COM-: comfort < OFr cunforter < Lat confortare 'to strengthen'; comfit < ME confyt < OFr confit.

さらに,comfort について Barnhart の語源辞典に当たってみると,古フランス語からの借用に関連してややこしい事情があるようで,綴字に関しても当初は con- だったが,後に英語側で com- へと変化したという指摘がある.

Probably before 1200 cunfort a feeling of consolation, in Ancrene Riwle; later confort (about 1200 and about 1280); borrowed probably through Anglo-French from Old French cunfort, confort, from earlier noun use derived from the stem of Latin cōnfortāre strengthen. Apparently the noun and verb were borrowed separately in English, though the noun replaced earlier Old English frōfor; however, it is possible that the later verb is from the noun. The phonetic change of con- to com- before f took place in English.

Skeat の語源辞典でも,やはり英語において con- から com- へ変化したという事実しか記載されていない.

Though the verb is the original of the sb., the latter seems to have been earlier introduced into English. The ME. verb is conforten, later comforten, by the change of n to m before f. It is used by Chaucer, Troil. and Cress. iv. 722, v. 234, 1395. [The sb. confort is in Chaucer, Prol. 775, 7788 (A 773, 776); but occurs much earlier. It is spelt cunfort in Ol Eng. Homilies, ed. Morris, i. 185; kunfort in Ancren Riwle, p. 14.]

中英語での異綴字の分布や古フランス語での綴字を詳しく調査してみない限り,comfort の m の「なぜ?」には,これ以上迫ることはできなさそうである.

なお,comfit の綴字については,『シップリー英語語源辞典』の confectionery の項に,意味的に comfort と緩やかに関連づけられたのではないかとの指摘がある.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2017-02-26 Sun

■ #2862. wilderness [etymology][suffix][homorganic_lengthening]

「荒野」を意味する wilderness の語源が「野生動物の住処」であると聞くと,興味を引かれないだろうか.

この語の英語での初出は,1200年頃の説教集においてである.OED によれば,次が初例である.

c1200 Trin. Coll. Hom. 161 Weste is cleped þat londe, þat is longe tilðe atleien, and wildernesse, ȝef þare manie rotes onne wacseð.

この語は古英語では文証されないのだが,実際には *wild(d)éornes などとして存在していた可能性はある.Middle Low German や Middle Dutch において wildernisse として確認されている(cf. 現代ドイツ語 wildernis,現代オランダ語 wildernis).

語形成としては,"wild" + "deer" + "ness" の3要素からなる."deer" は,「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1]),「#128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか」 ([2009-09-02-1]) で見たように,古英語から中英語にかけて「動物」を意味したから,"wild deer" とは要するに「野生動物」である.-ness は抽象名詞を作る接尾辞だが,ここでは「住処,場所」ほどの具体的な意味を表わすものとして使われている.-ness が具体名詞を作る例は確かに稀ではあるが,héahnes (highness) で「頂上」を表わしたり,sméþnes (smoothness) で「平地」を表わしたりする事例があるなど,皆無ではない.全体として,wilderness の意味は「野生動物の住処」となり,人の住んでいない荒野のイメージが喚起される.

-ness は,通常,形容詞の基体に接続して名詞を作るので,wild deer という名詞に接続していることは異例のように思われるかもしれない.これについては,wild deer に形容詞接尾辞 -en が付いてできた wildern (野生の)が基体となり,そこへ -ness が接続したと考えることもできる.実際,wildern は,後期古英語に mid wilddeorenum toþum として初出しており,中英語でも多くはないが文証されているので,こちらの語源説のほうが説得力が高いように思われる.

なお,語幹に2重母音をもつ wild /waɪld/ に対して, wilderness /ˈwɪldənəs/ では単母音を示すのは,「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1]) で述べたのと同じ理屈により説明できる.

2016-10-24 Mon

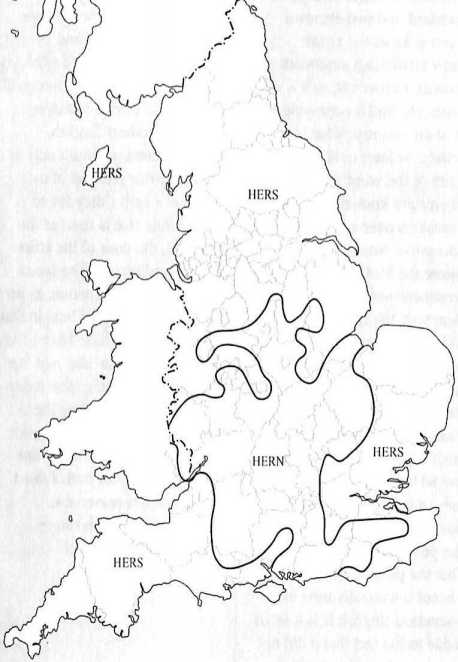

■ #2737. 現代イギリス英語における所有代名詞 hern の方言分布 [map][personal_pronoun][suffix][dialect][terminology]

「#2734. 所有代名詞 hers, his, ours, yours, theirs の -s」 ([2016-10-21-1]) の記事で,-s の代わりに -n をもつ,hern, hisn, ourn, yourn, theirn などの歴史的な所有代名詞に触れた.これらの形態は標準英語には残らなかったが,方言では今も現役である.Upton and Widdowson (82) による,hern の方言分布を以下に示そう.イングランド南半分の中央部に,わりと広く分布していることが分かるだろう.

-n 形については,Wright (para. 413) でも触れられており,19世紀中にも中部,東部,南部,南西部の諸州で広く用いられていたことが知られる.

-n 形は,非標準的ではあるが,実は体系的一貫性に貢献している.mine, thine も含めて,独立用法の所有代名詞が一貫して [-n] で終わることになるからだ.むしろ,[-n] と [-z] が混在している標準英語の体系は,その分一貫性を欠いているともいえる.

なお,my と mine のような用法の違いは,Upton and Widdowson (83) によれば,限定所有代名詞 (attributive possessive pronoun) と叙述所有代名詞 (predicative possessive pronoun) という用語によって区別されている.あるいは,conjunctive possessive pronoun と disjunctive possessive pronoun という用語も使われている.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2016-10-21 Fri

■ #2734. 所有代名詞 hers, his, ours, yours, theirs の -s [personal_pronoun][genitive][inflection][suffix]

現代英語で「?のもの」を意味する所有代名詞は,1人称単数の mine を除き,いずれも -s が付き,yours, his, hers, ours, theirs のようになる (it に対応する所有代名詞が事実上ない件については,「#197. its に独立用法があった!」 ([2009-11-10-1]) を参照).端的にいえば,名詞の所有格および「?のもの」を意味する -'s を,代名詞にも応用したものと考えることができるが,一般化したのはそれほど古くなく,15世紀のことである.では,それ以前には,所有代名詞に相当する表現は何だったのだろうか.

古英語と中英語では,人称代名詞の所有格がそのまま所有代名詞としても用いられており,この状況は17世紀まで見られた.現代風にいえば,所有格の your, her, our, their などがそのまま所有代名詞としても用いられていたということだ.しかし,中英語では,所有代名詞として別の刷新形も現われ,並行して用いられるようになった.北部方言では,現代の hers, ours, yours, ours につらなる -s の付いた形態が,a1325 の Cursor Mundi に軒並み初出する.

一方,南・中部では -s ならぬ -n の付いた hern (hers, theirs) が早くから ?a1200 の Ancrene Riwle で現われ,後期中英語には hisn, yourn, ourn, theirn も現われた.この -n を伴う形態は,my/mine や thi/thine に見られるような交替からの類推と考えられる(1・2人称単数については,古英語より mīn, þīn に所有代名詞としての用法がすでに存在した).これらの -n 形は現代では方言に限定されるなどして,一般的ではない.

歴史的には,初期中英語の北部方言に現われた -s をもつ刷新形の所有代名詞が,15世紀に分布を広げて一般化し,標準形として現代英語に伝わったことになる.

2016-10-18 Tue

■ #2731. -ate 動詞はどのように生じたか? [suffix][conversion][latin][participle][analogy][adjective][verb][-ate]

英単語には -ate 接尾辞をもつものが非常に多い.この接尾辞はラテン語の第1活用動詞の過去分詞の語尾に現われる -atus, -atum に由来し,英語では原義から予想される形容詞や名詞の接尾辞として機能しているばかりか,動詞の接尾辞としても機能している.品詞ごとに,いくつか例を挙げよう.これらの中なかには,複数の品詞を兼ねているものもあることに気づくだろう.

・ 名詞: advocate, legate, centrifugate, duplicate, mandate, vulcanizate; alcoholate, ferrate, acetate, carbonate; episcopate, pontificate, professorate, rabbinate

・ 形容詞: consummate, degenerate, inanimate, Italianate, temperate; branchiate, chordate, foliate

・ 動詞: activate, assassinate, camphorate, capacitate, chlorinate, concentrate, domesticate, evaporate, fractionate, hyphenate, locate, negotiate, orchestrate, pollinate, pontificate, substantiate, triangulate, ulcerate, vaccinate, venerate

-ate 語はラテン語の過去分詞に由来するのだから,英語でも形容詞として,あるいはその名詞用法を経由して名詞として用いられるというのは理解しやすい.しかし,英語では -ate 語が動詞として用いられる例が非常に多い.むしろ,-ate 接尾辞をもつ英単語といえば,まず動詞の例が思い浮かぶのではないか.なぜ -ate が動詞となり得るのだろうか.

この理由については,形容詞が動詞へ品詞転換 (conversion) することは英語において珍しくなく,-ate 形容詞もその傾向に乗って自由に動詞へと品詞転換し得たのだ,と言われている.確かに本来語でも white, warm, busy, dry, empty, dirty などで形容詞から動詞への品詞転換は見られるし,フランス借用語でも clear, humble, manifest などの例がある.ここから,ラテン語に由来する -ate 形容詞もそのまま動詞として用いられる道が開かれ,さらにこの過程が一般化するに及んで,もともとのラテン語第1活用動詞はとにかく -ate 接尾辞を伴い,動詞として英語に取り込まれるという慣習が定着したのだという (see 「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1])) .

上記の説明は,Baugh and Cable (222) でも採用されており,定説に近いものとなっている.OED の -ate, suffix3 でも同じ説明が施されているが,説明の最後に,次のようなコメントが括弧付きで付されており,興味深い.

(It is possible that the analogy of native verbs in -t, with the pa. pple. identical in form with the infinitive, as set, hit, put, cut, contributed also to the establishment of verbs like direct, separat(e, identical with their pa. pples.)

この最後の見解と関連して,「#1860. 原形と同じ形の過去分詞」 ([2014-05-31-1]),「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) と「#1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2)」 ([2014-05-29-1]) も参照されたい.

また,-ate 語の別の側面の話題を「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]),「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1]) で扱っているので,そちらもどうぞ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2015-12-25 Fri

■ #2433. advisor の綴字と発音の相互作用 [suffix][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation][agentive_suffix][agentive_suffix]

綴字と発音の相互作用について,「#894. shortening の分類 (2)」 ([2011-10-08-1]) や「#2407. margarine の発音」 ([2015-11-29-1]) で触れてきた.同じ相互作用の観点から,adviser と advisor の差異化を扱った McDavid による記事をみつけたので紹介したい.

adviser と advisor は,「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) で例示したように,異なる行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) をもつペアである.意味上は,adviser が一般的な助言者を指すのに対して,advisor は特にアメリカ英語で大学の指導教官を指す傾向が強い.両語の接尾辞が異なるとはいっても,それは綴字上のみであり,発音においては通常いずれも /ədˈvaɪzɚ/ となる.しかし,以下に述べるように,McDavid が論考を発表した1942年という段階では,advisor に対して /ədˈvaɪzˌɔɚ/ のような発音も聞かれたらしい.

McDavid は,advisor の綴字と発音の発達を次のように分析している.まず,一般的な意味での adviser のみが存在していたところに,大学における「指導教官」を意味するものとして <advisor> なる綴字が生み出された.これは,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor など,-or 接尾辞をもつ語の多くが専門的な役職や職業を表わしていたために,これに乗じて書記上の差異化を生み出そうとした結果だろう.また,advisory や supervisor のような綴字の類似も関わっていたかもしれない.このように綴字上の区別が生み出されたあとに,advisor は綴字発音 (spelling_pronunciation) の原理により,最終音節がやや過剰に /ɔɚ/ と発音されるようになった.

つまり,advisor はまず狭められた意味として生命を得て,次に綴字において新たに作り出され,そして最後に発音が変形を受けたことによって,従来の adviser から独立した語彙素として独立したということになる.ただし,その後は上述の通り adviser と同じ発音へと回帰していったのであり,現在では advisor は視覚的に独立した語彙素 (cf. 「#2432. Bolinger の視覚的形態素」 ([2015-12-24-1])) として機能していると解釈すべきだろう.

・ McDavid, Raven I., Jr. "Adviser and Advisor: Orthography and Semantic Differentiation." Studies in Linguistics 1 (1942).

2015-12-24 Thu

■ #2432. Bolinger の視覚的形態素 [writing][morpheme][grapheme][grammatology][homophony][polysemy][spelling][orthography][phonaesthesia][suffix][punctuation][agentive_suffix]

昨日の記事「#2431. 書き言葉の自立性に関する Bolinger の議論」 ([2015-12-23-1]) で,Bolinger の視覚的形態素 (visual morpheme) という用語を出した.それによると,書記言語の一部には,音声言語を媒介しない直接的な表形態素性を示す事例があるという.Bolinger (335--38) は現代英語の正書法の綴字を題材として,いくつかの種類に分けて事例を紹介している.説明や例を,他からも補いながら解説しよう.

(1) 同音異綴語 (homonyms) .例えば,"Sea is an ocean and si is a tone, as you can readily see." という言葉遊びに見られるような例だ.ここでは文脈のヒントが与えられているが,3語が単体で発音されれば区別がつかない.しかし,書記言語においては3者は明確に区別される.したがって,これらは目に見える形で区別される形態素と呼んでよい.おもしろいところでは,"The big clock tolled (told) the hour." や "The danger is safely passed (past)." のように,単語対の使い分けがほとんど意味の違いに結びつかないような例もある.

(2) 綴字の意味発達 (semantic evolution of spellings) .本来的には同一の単語だが,綴字を異ならせることにより,意味・機能を若干違えるケースがある.let us と let's,good and と good などがその例である.gray と grey では,前者が She has lovely gray eyes. などのように肯定的に用いられる傾向があるのに対して,後者は It was a grey, gloomy day. などのように否定的に用いられるとも言われる.check/cheque, controller/comptroller, compliment/complement なども類例ととらえられるかもしれない.なお,Hall (17) は,この (2) の種類を綴字の "semantic representation" と呼んでおり,文学ジャンルとしての fantasy と幻想としての phantasy の違いや,Ye Olde Gifte Shoppe などにおける余剰的な final_e の効果に注目している (cf. 「#13. 英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」 ([2009-05-11-2]),「#1428. ye = the」 ([2013-03-25-1])) .(1) と (2) の違いは,前者が homonymy で,後者が polysemy に対応すると考えればよいだろうか.

(3) 群集 (constellations) .ある一定の綴字をもつ語群が,偶然に共有する意味をもつとき,その綴字と意味が結びつけられるような場合に生じる.例えば,行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) の -or は,adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor などに示唆されるように,-er に比べて専門性や威信の高さを含意するようである (see 「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1])) .また,接尾辞 -y と -ie では,後者のほうが指小辞 (diminutive) としての性格が強いように感じられる.このような事例から,音声言語における phonaesthesia の書記言語版として "graphaesthesia" なる術語を作ってもよいのではないか.

(4) 視覚的な掛詞 (visual paronomasia) .視覚的な地口として,収税吏に宛てた手紙で City Haul であるとか,意図的な誤綴字として古めかしさを醸す The Compleat Military Expert など.「海賊複数の <z>」 ([2011-07-05-1]) や「#825. "pronunciation spelling"」 ([2011-07-31-1]) の例も参照.

(5) 綴字ではなく句読点 (punctuation) を利用するものもある.the dog's masters と the dogs' masters は互いに異なる意味を表わすし,the longest undiscovered vein と the longest-undiscovered vein も異なる.「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1]) も,この種類に数えられるだろう.

以上の "visual morpheme" は,いずれも書記言語にのみ与えられている機能である.

・ Bolinger. "Visual Morphemes." Language 22 (1946): 333--40.

・ Hall, Robert A., Jr. "A Theory of Graphemics." Acta Linguistica 8 (1960): 13--20.

2015-12-14 Mon

■ #2422. 初期中英語における動名詞,現在分詞,不定詞の語尾の音韻形態的混同 [gerund][participle][infinitive][verb][inflection][suffix]

古英語から中英語にかけて,名詞を作る接尾辞(後の動名詞語尾)-ing と現在分詞の接尾辞 -inde (or -ende or -ande) が,音韻形態的な融合と統語的な混交を経たことは,昨日の記事「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1]) で解説したとおりである.結果的に,中英語以降,-ing という唯一の形態が動名詞および現在分詞の両機能を果たしていくことになった.

しかし,初期中英語において,上記の -ing と -inde に加え,不定詞語尾 -en(ne) も音韻形態的な混乱に参与していたのではないかという議論がある.これらの語尾はいずれも弱い母音と弱い鼻音に特徴づけられ,現在分詞語尾 -inde から d の脱落する傾向があったと想定すれば (cf. 「#2121. 英語史における /t/ の挿入と脱落の例」 ([2015-02-16-1])) ,確かにすべてが /-ən/ ほどに収斂してしまった可能性がある.Mustanoja (569--70) は,これらの語尾の混乱極まる交替について,例を挙げながら述べている.

One has to take into consideration . . . certain phonological and morphological processes which seem to have brought about a confusion between the verbal noun, the present participle, and the infinitive. . . . [T]he present participle occasionally ends in -en instead of -end, as in he saȝ þe roke And þe brinfires stinken smoke (Gen. & Ex. 1164), probably also in þat heo heora wil-daȝes wælden weoren (Lawman A 1799), and the inflected infinitive may end in -ende, as in to flende (Lawman B, to fleonne, A) and suffraunce may aswagend hem (Patience 3; cf. also Purity 1291). In the North and N Midlands, in the 15th century even in the South, -ng may occur as -n (e.g., drynkyn for drynkyng, Norfolk Gilds). Cf. also unknowen for unknowyng (Deonise 5, MS Kk) and, conversely, I am moche beholdyng [for beholden] unto hym (Malory MD 86).

While admitting that the examples here given are uneven with regard to their chronology and dialectal distribution, it is difficult to believe that this confusion of forms did not bring the noun in -ing into close connection with the present participle and the infinitive and thus promote its use as the gerund.

始まりは音韻的な弱化という小さな衝撃だったのかもしれないが,それが形態的な融合を生み出し,種々の統語機能の乗り入れを誘発したというシナリオが受け入れられるのであれば,まさに語末母音の弱化が屈折の衰退を呼び,SVO語順への固定を引き起こしたという英語史上のダイナミックな変化に類似するもう1つの事例となる.言語変化においては,このように「一波動けば万波生ず」ことがある.

だが,Mustanoja の挙げている例だけでは心許ない.上記の説を評価するには,混同や融合の例をもっと集める必要があるだろう.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow