2014-05-27 Tue

■ #1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた [pronunciation][verb][conjugation][emode][spelling][spelling_pronunciation_gap][suffix][inflection][3sp]

昨日の記事「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]) で参照した Kytö (115) は,17世紀当時の評者を直接引用しながら,17世紀前半には -eth と綴られた屈折語尾がすでに -s として発音されていたと述べている.

Contemporary commentators' statements, and verse rhymes, indicate that the -S and -TH endings were pronounced identically from the early 17th century on. Richard Hodges (1643) listed different spellings given for the same pronunciation: for example, clause, claweth, claws; Hodges also pointed out in 1649 that "howesoever wee write them thus, leadeth it, maketh it, noteth it, we say lead's it, make's it, note's it" (cited in Jespersen, 1942: 19--20).

Kytö (132 fn. 10) では,Hodges の後の版での発言も紹介されている.

In the third (and final) edition of his guide (1653: 63--64), Hodges elaborated on his statement: "howsoever wee write many words as if they were two syllables, yet wee doo commonly pronounce them as if they were but one, as for example, these three words, leadeth, noteth, taketh, we doo commonly pronounce them thus, leads, notes, takes, and so all other words of this kind."

17世紀には一般的に <-eth> が /-s/ として発音されていたという状況は,/θ/ と /s/ とは異なる音素であるとしつこく教え込まれている私たちにとっては,一見奇異に思われるかもしれない.しかし,これは,話し言葉での変化が先行し,書き言葉での変化がそれに追いついていかないという,言語変化のありふれた例の1つにすぎない.後に書き言葉も話し言葉に合わせて <-s> と綴られるようになったが,綴字が発音に追いつくには多少なりとも時間差があったということである.日本語表記が旧かなづかいから現代かなづかいへと改訂されるまでの道のりに比べれば,<-eth> から <-s> への綴字の変化はむしろ迅速だったと言えるほどである.

なお,Jespersen (20) によると,超高頻度の動詞 hath, doth, saith については,<-th> 形が18世紀半ばまで普通に見られたという.

表音文字と発音との乖離については spelling_pronunciation_gap の多くの記事で取り上げてきたが,とりわけ「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]) と「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」 ([2009-06-28-2]) の記事を参照されたい.

・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.

・ Hodges, Richard. A Special Help to Orthographie; Or, the True Writing of English. London: Printed for Richard Cotes, 1643.

・ Hodges, Richard. The Plainest Directions for the True-Writing of English, That Ever was Hitherto Publisht. London: Printed by Wm. Du-gard, 1649.

・ Hodges, Richard. Most Plain Directions for True-Writing: In Particular for Such English Words as are Alike in Sound, and Unlike Both in Their Signification and Writing. London: Printed by W. D. for Rich. Hodges., 1653. (Reprinted in R. C. Alston, ed. English Linguistics 1500--1800. nr 118. Menston: Scholar Press, 1968; Microfiche ed. 1991)

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2014-05-26 Mon

■ #1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s [colonial_lag][ame_bre][verb][conjugation][bible][shakespeare][suffix][inflection][3sp][schedule_of_language_change][lexical_diffusion][speed_of_change]

動詞の3複現語尾について「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]),「#1687. 初期近代英語の3複現の -s (4)」 ([2013-12-09-1]),「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) で扱ってきたが,3単現語尾の歴史についてはあまり取り上げてこなかった.予想されるように,3単現語尾のほうが研究も進んでおり,とりわけイングランドの北部を除く方言で古英語以来 -th を示したものが,初期近代英語期に -s を取るようになった経緯については,数多くの論著が出されている.

初期近代英語の状況を説明するのにしばしば引き合いに出されるのは,1611年の The Authorised Version (The King James Version [KJV])では伝統的な -th が完璧に保たれているが,同時代の Shakespeare では -th と -s が混在しているということだ.このことは,17世紀までに口語ではすでに -th → -s への変化が相当程度進んでいたが,保守的な聖書の書き言葉にはそれが一切反映されなかったものと解釈されている.

さて,ちょうど同じ時代に英語が新大陸へ移植され始めていた.では,その時すでに始まっていた -th → -s の変化のその後のスケジュールは,イギリス英語とアメリカ英語とで異なった点はあったのだろうか.Kytö は,16--17世紀のイギリス英語コーパスと,17世紀のアメリカ英語コーパスを用いて,この問いへの答えを求めた.様々な言語学的・社会言語学的なパラメータを設定して比較しているが,全体的には1つの傾向が確認された.17世紀中の状況をみる限り,-s への変化はアメリカ英語のほうがイギリス英語よりも迅速に進んでいたのである.Kytö (120) による頻度表を示そう.

| British English | American English | ||||||

| -S | -TH | Total | -S | -TH | Total | ||

| 1500--1570 | 15 (3%) | 446 | 461 | - | |||

| 1570--1640 | 101 (18%) | 459 | 560 | 1620--1670 | 339 (51%) | 322 | 661 |

| 1640--1710 | 445 (76%) | 140 | 585 | 1670--1720 | 642 (82%) | 138 | 780 |

この結果を受けて,Kytö (132) は,3単現の -th → -s の変化に関する限り,アメリカ英語に colonial_lag はみられないと結論づけている.

Contrary to what has usually been attributed to the phenomenon of colonial lag, the subsequent rate of change was more rapid in the colonies. By and large, the colonists' writings seem to reflect the spoken language of the period more faithfully than do the writings of their contemporaries in Britain. In this respect, speaker innovation, rather than conservative tendencies, guided the development.

過去に書いた colonial_lag の各記事でも論じたように,言語項目によってアメリカ英語がイギリス英語よりも進んでいることもあれば遅れていることもある.いずれの変種もある意味では保守的であり,ある意味では革新的である.その点で Kytö の結論は驚くべきものではないが,イギリス本国において口語上すでに始まっていた言語変化が,アメリカへ渡った後にどのように進行したかを示唆する1つの事例として意義がある.

・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.

2014-05-23 Fri

■ #1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR [nptr][verb][conjugation][inflection][me_dialect][contact][suffix][paradigm][3pp][3sp]

標題は「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) でも簡単に触れた話題だが,今回はもう少し詳しく取り上げたい.注目するのは,直説法の3人称単数現在の語尾と(人称を問わない)複数現在の語尾である.

中英語の一般的な方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) や「#1812. 6単語の変異で見る中英語方言」 ([2014-04-13-1]) を参照されたいが,直説法現在形動詞の語尾という観点からは,中英語の方言は大きく3分することができる.いわゆる "the Chester-Wash line" の北側の北部方言 (North),複数の -eth を特徴とする南部方言 (South),その間に位置する中部方言 (Midland) である.中部と南部の当該の語尾についてはそれぞれ1つのパラダイムとしてまとめることができるが,北部では「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で話題にしたように,主語と問題の動詞との統語的な関係に応じて2つのパラダイムが区別される.この統語規則は "Northern Personal Pronoun Rule" あるいは "Northern Present Tense Rule" (以下 NPTR と略)として知られており,McIntosh (237) によれば,次のように定式化される.

Expressed in somewhat simplified fashion, the rule operating north of the Chester-Wash line is that a plural form -es is required unless the verb has a personal pronoun subject immediately preceding or following it. When the verb has such a subject, the ending required is the reduced -e or zero (-ø) form.

McIntosh (238) にしたがい,NPTR に留意して中英語3方言のパラダイムを示すと以下のようになる.

(1) North (north of the Chester-Wash line)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -es | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -e, -ø (-en) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -es |

(2) Midland

| Midland | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en, -e (-ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

(3) South

| South | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

さて,おもしろいのは北部と中部の境界付近のある地域では,NPTR を考慮するパラダイム (1) とそれを考慮しないパラダイム (2) とが融合したような,パラダイム (1.5) とでもいうべきものが確認されることである.そこでは,パラダイム (1) に従って統語的な NPTR が作用しているのだが,形態音韻論的にはパラダイム (1) 的な -es ではなくパラダイム (2) 的な -eth が採用されているのである.McIntosh (238) により,「パラダイム (1.5)」を示そう.

(1.5) (1) と (2) の境界付近の "NE Leicestershire, Rutland, N. Northamptonshire, the extreme north of Huntingdonshire, and parts of N. Ely and NW Norfolk" (McIntosh 236)

i) subject not a personal pronoun in contact with verb

| North/Midland: i) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -eth | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

ii) personal pronoun subject in contact with verb

| North/Midland: ii) | sg. | pl. |

|---|---|---|

| 1st person | -en (-e, -ø) | |

| 2nd person | ||

| 3rd person | -eth |

要するに,この地域では,形態音韻は中部的,統語は北部的な特徴を示す.統語論という抽象的なレベルでの借用と考えるべきか,dialect mixture と考えるべきか,理論言語学的にも社会言語学的にも興味をそそる現象である.

・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.

2014-03-19 Wed

■ #1787. coolth [productivity][suffix][noun][derivation][morphology]

動詞や形容詞から名詞を派生させる接尾辞 -th について,「#14. 抽象名詞の接尾辞-th」 ([2009-05-12-1]),「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」 ([2009-05-14-1]),「#595. death and dead」 ([2010-12-13-1]) で話題にした.この接尾辞は現代英語では生産的ではないが,それをもつ名詞は少なからず存在するわけであり,話者は -th の名詞化接尾辞としての機能には気づいていると考えられる.したがって,何らかのきっかけで -th をもつ新しい名詞が臨時的に現れたとしても,それほど驚きはしないだろう.

辞書で coolth なる名詞をみつけた.通常は形容詞 cool に対する名詞は coolness だろうが,coolth も OED によれば1547年に初出して以来,一応のところ現在にまで続いている.ただし,レーベルとして "Now chiefly literary, arch., or humorous" となっており,予想通り普通の使い方ではないようだ.cool の「涼しい」の語義ではなく,口語的な「かっこいい」の語義に相当する名詞としての coolth も1966年に初出している.冗談めいた,あるいは臨時語的な語感は,次の現代英語からの例文に現れている.

・ The walls of the house alone have 230,000 lb of adobe mass that can store heat and coolth (yes, this is a word).

・ Of course, just saying 'hippest' gives away my age and my utter lack of coolness or coolth or whatever term those people are using these days.

・ How soothing it is, forsooth, to desire coolth and vanquish inadequate Brit warmth.

コーパスからいくつか例が挙がるので,典型的な臨時語 (nonce-word) とはいえない.一方で,語彙化しているというほどの安定感はない.接尾辞いじりのような言葉遊びにも近い.しかし,潜在的に生産性が復活しうるという点で,「#732. -dom は生産的な接尾辞か」 ([2011-04-29-1]) で取り上げた -dom の立場に近接する.coolth は,-th の中途半端な性質がよく現れている例と言えそうだ.

非生産的な接尾辞による臨時語といえば,「#1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」」 ([2014-02-21-1]) の関連して,個人的な事例がある.先日,風邪をひいて,だるい感じにつきまとわれた.それが解消したときに「あのだるみが取れただけで楽になったなぁ」と口から出た.日本語の語として「だるさ」はあっても「だるみ」は普通ではないと気づいて苦笑したのだが,ただの「だるさ」ではなく,自分のみが知っているあの独特の不快感を伴う「だるさ」,自分にとっては十分に具体的な内容をもち,臨時に語彙化されてしかるべき「だるさ」を表わすために,本来であれば非生産的な接尾辞「み」を引き出す機構が特別に発動し,「だるみ」が産出されたのだろうと内省した.

なお,接辞や語の生産性,臨時性,創造性という概念は互いに関係が深く,上で示唆したように,単純に対立するというようなものではない.この問題については,「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1]) や「#940. 語形成の生産性と創造性」 ([2011-11-23-1]) を参照.今気づいたが,後者の記事で,まさに coolth (*付き!)の例を挙げていた.

2014-02-24 Mon

■ #1764. -ing と -in' の社会的価値の逆転 [sociolinguistics][variation][rp][pronunciation][suffix][rhotic][stigma]

英語の (-ing) 語尾の2つの変異形について,「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1]) および「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]) で扱った.語頭の (h) の変異と合わせて,英語において伝統的に最もよく知られた社会的変異といえるだろう.現在では,[ɪŋ] の発音が標準的で,[ɪn] の発音が非標準的である.しかし,前の記事 ([2013-06-13-1]) でも触れたとおり,1世紀ほど前には両変異形の社会的な価値は逆であった.[ɪn] こそが威信のある発音であり,[ɪŋ] は非標準的だったのである.この評価について詳しい典拠を探しているのだが,Crystal (309--10) が言語学の概説書で言及しているのを見つけたので,とりあえずそれを引用する.

Everyone has developed a sense of values that make some accents seem 'posh' and others 'low', some features of vocabulary and grammar 'refined' and others 'uneducated'. The distinctive features have been a long-standing source of comment, as this conversation illustrates. It is between Clare and Dinny Cherrel, in John Galsworthy's Maid in Waiting (1931, Ch. 31), and it illustrates a famous linguistic signal of social class in Britain --- the two pronunciations of final ng in such words as running, [n] and [ŋ].

'Where on earth did Aunt Em learn to drop her g's?'

'Father told me once that she was at a school where an undropped "g" was worse than a dropped "h". They were bringin' in a country fashion then, huntin' people, you know.'

This example illustrates very well the arbitrary way in which linguistic class markers work. The [n] variant is typical of much working-class speech today, but a century ago this pronunciation was a desirable feature of speech in the upper middle class and above --- and may still occasionally be heard there. The change to [ŋ] came about under the influence of the written form: there was a g in the spelling, and it was felt (in the late 19th century) that it was more 'correct' to pronounce it. As a result, 'dropping the g' in due course became stigmatized.

(-ing) を巡るこの歴史は,その変異形の発音そのものに優劣といった価値が付随しているわけではないことを明らかにしている.「#1535. non-prevocalic /r/ の社会的な価値」 ([2013-07-10-1]) でも論じたように,ある言語項目の複数の変異形の間に,価値の優劣があるように見えたとしても,その価値は社会的なステレオタイプにすぎず,共同体や時代に応じて変異する流動的な価値にすぎないということである.

日本語で変化が進行中の「ら抜きことば」や「さ入れことば」の社会的価値なども参照してみるとおもしろいだろう.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2014-02-21 Fri

■ #1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」 [suffix][japanese][morphology][derivation][productivity][neurolinguistics]

日本語の名詞形成接尾辞「さ」と「み」について,Hagiwara et al. の論文を読んだ.いずれも形容詞の語幹に接続して名詞化する機能をもっているが,「さ」は著しく生産的である一方で,「み」は基体を選ぶということが知られている.「温かい」「甘い」「明るい」「痛い」「重い」「高い」「強い」「苦い」「深い」「丸い」「柔らかい」などはいずれの接尾辞も取ることができるが,「冷たい」「固い」「安い」などは「み」を排除するし,複合形容詞「子供らしい」「奥深い」なども同様だ.実際,「み」の接続できるものは30語ほどに限られ,生産性が極めて限定されている.意味上も,「さ」名詞は無標で予測可能性が高いが,「み」名詞は有標で予測可能性が低い.例えば,「高さ」は抽象的な性質名詞だが,「高み」は「高いところ」ほどのより具体的な意味をもつ名詞である.

この「さ」と「み」の形態的・意味的な性質の違いは,英語の -ness と -ity の違いとおよそ平行している.英語の2つの名詞形成接尾辞については「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1]) で取り上げたので,そちらを参照していただきたいが,日本語と英語のケースとでの差異は,英語の非生産的な接尾辞 -ity は基体の音韻形態を変化させ得る (ex. válid vs valídity) のに対して,日本語の非生産的な接尾辞「み」は基体の音韻形態を保つということだ.しかし,全体としては,日英語4接尾辞のあいだの平行性には注目すべきだろう.

Hagiwara et al. の議論の要点はこうである.英語の規則動詞の活用形は規則により生成されるが,不規則動詞の活用形は記憶から直接引き出される.それと同じように,日本語の「さ」名詞は規則により生成されるが,「み」名詞は記憶から直接引き出されているのではないか.この際に,英語の動詞の例は屈折形態論 (inflectional morphology) に属する話題であり,日本語の「さ」「み」の例は派生形態論 (derivational morphology) に属する話題ではあるが,これは同じ原理が両形態論をまたいで働いている証拠ではないか,と.従来,屈折形態論と派生形態論は峻別すべき2つの部門と考えられてきたが,生産性の極めて高い派生の過程は,むしろ屈折に近い振る舞いをすると考えられるのではないか,というのが Hagiwara et al. の提案である.以上の議論が,失語症患者のテストや神経言語学 (neurolinguistics) の観点からなされている.結論部を引用しよう.

Our investigation of the Japanese nominal suffixes -sa annd -mi led us to the conclusion that the affixation of these two suffixes involves two different mental mechanisms, and that the two mechanisms are supported by different neurological substrates. The results of our study constitute a new piece of evidence for the dual-mechanism model of morphology, where default rule application and associative memory are supposed to operate as mutually independent mechanisms. Furthermore, we have demonstrated that the dual-mechanism model is valid for morphological processes in general, and is not limited to inflectional ones. This, in turn, shows that some derivational processes can involve default rules or computation, much like those in inflection or syntactic operations. From the neurolinguistic point of view, our study has contributed to the clarification of the localization of linguistic functions, namely, the Broca's area functions as the rule-governed grammatical computational system whereas the left-middle and inferior temporal areas subserve the unproductive/semiproductive memory-based lexical-semantic processing system. (758)

屈折形態論と派生形態論の枠を部分的に取っ払うというという,この神経言語学上の提案は,例えば「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1]) のような問題にも新たな光を投げかけることになるかもしれない.

・ Hagiwara, Hiroko, Yoko Sugioka, Takane Ito, Mitsuru Kawamura, and Jun ichi Shiota. "Neurolinguistic Evidence for Rule-Based Nominal Suffixation." Language 75 (1999): 739--63.

2014-02-13 Thu

■ #1753. interpretor → interpreter (3) [spelling][suffix]

「#1740. interpretor → interpreter」 ([2014-01-31-1]) 及び昨日の記事「#1752. interpretor → interpreter (2)」 ([2014-02-12-1]) に引き続いての話題.

Marchand (221--22) によると,中英語から近代英語にかけての状況を指すものと思われるが,-er, -or, -ar などの種々の動作主接尾辞が -er へ一本化する大きな流れと,それに対して -or, -ar などへと向かう小さな逆流がともに存在したという.

Variants in -or are sailor 1642, orig. sailer LME, vendor 1594 (AE also vender), editor (cp. to edit), conqueror (cp. conquer), visitor (formerly -er, cp. visit), operator(cp. operate), survivor (coined as a legal term 1503; in law terms the spelling -or with pronunciation [ɔ(r)] is usual), director (cp. direct) and many others. / . . . . Original loans from French (ending in -ier, -our, -oir) which had a verb or a suffixless noun to go with, naturally came to be felt as derivatives. Examples are: farmer, jeweller, gardener / miner, commander / dresser, counter. On the other hand, classical influence produced a certain counter-action in the 16th and 17th c. insofar as -er words received a Latinizing spelling in -ar or -or . . . . There are thus two opposite currents: one is to assimilate foreign elements to the native -er, and the other to introduce a learned or pseudo-learned element. The latter is responsible for the frequent AE pronunciation [ɔ(r)] in creator, actor a.o. / Latin-coined words in -ator also contain the sf -er for the present-day linguistic feeling. Their stress is dictated by that of the underlying verb in -ate: génerate/génerator, oríginate/oríginator. Between 1550 and 1750 the stress was often on the penult, after the Latin accentuation (see B. Danielsson 137--142).

Marchand の言う通りだとすると,interpreter は,-or から -er へのより一般的な潮流に乗った語例の1つということになる.どの語がどちらの潮流に乗ることになったのかという問題に対して,歴史的に,言語学的にどこまで切り込めるかはわからず,これ以上踏み込むのはためらわれるが,今後,諸例に遭遇する際には注意しておきたいと思う.

・ Marchand, Hans. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation: A Synchronic-Diachronic Approach. 2nd. ed. München: Beck, 1969.

2014-02-12 Wed

■ #1752. interpretor → interpreter (2) [spelling][suffix][corpus][emode][hc][ppcme2][ppceme][archer][lc]

標記の件については「#1740. interpretor → interpreter」 ([2014-01-31-1]) と「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) で触れてきたが,問題の出発点である,16世紀に interpretor が interpreter へ置換されたという言及について,事実かどうかを確認しておく必要がある.この言及は『英語語源辞典』でなされており,おそらく OED の "In 16th cent. conformed to agent-nouns in -er, like speak-er" に依拠しているものと思われるが,手近にある16世紀前後の時代のいくつかのコーパスを検索し,詳細を調べてみた.

まずは,MED で中英語の綴字事情をのぞいてみよう.初例の Wycliffite Bible, Early Version (a1382) を含め,33例までが -our あるいは -or を含み,-er を示すものは Reginald Pecock による Book of Faith (c1456) より2例のみである.初出以来,中英語期中の一般的な綴字は,-o(u)r だったといっていいだろう.

同じ中英語の状況を,PPCME2 でみてみると,Period M4 (1420--1500) から Interpretours が1例のみ挙った.

次に,初期近代英語期 (1418--1680) の約45万語からなる書簡コーパスのサンプル CEECS (The Corpus of Early English Correspondence でも検索してみたが,2期に区分されたコーパスの第2期分 (1580--1680) から interpreter と interpretor がそれぞれ1例ずつあがったにすぎない.

続いて,MEMEM (Michigan Early Modern English Materials) を試す.このオンラインコーパスは,こちらのページに説明のあるとおり,初期近代英語辞書の編纂のために集められた,主として法助動詞のための例文データベースだが,簡便なコーパスとして利用できる.いくつかの綴字で検索したところ,interpretour が2例,いずれも1535?の Thomas Elyot による The Education or Bringing up of Children より得られた.一方,現代的な interpreter(s) の綴字は,9の異なるテキスト(3つは16世紀,6つは17世紀)から計16例確認された.確かに,16世紀からじわじわと -er 形が伸びてきているようだ.

LC (The Lampeter Corpus of Early Modern English Tracts) は,1640--1740年の大衆向け出版物から成る約119万語のコーパスだが,得られた7例はいずれも -er の綴字だった.

同様の結果が,約330万語の近現代英語コーパス ARCHER 3.2 (A Representative Corpus of Historical English Registers) (1600--1999) でも認められた.1672年の例を最初として,13例がいずれも -er である.

最後に,中英語から近代英語にかけて通時的にみてみよう.HC (Helsinki Corpus) によると,E1 (1500--70) の Henry Machyn's Diary より,"he becam an interpretour betwen the constable and certein English pioners;" が1例のみ見られた.HC を拡大させた PPCEME によると,上記の例を含む計17例の時代別分布は以下の通り.

| -o(u)r | -er(s) | |

|---|---|---|

| E1 (1500--1569) | 2 | 1 |

| E2 (1570--1639) | 3 | 5 |

| E3 (1640--1710) | 0 | 6 |

以上を総合すると,確かに16世紀に,おそらくは同世紀の後半に,現代的な -er が優勢になってきたものと思われる.なお,OED では,1840年の例を最後に -or は姿を消している.

2014-02-08 Sat

■ #1748. -er or -or [suffix][morphology][morpheme][phonotactics][spelling][word_formation][-ate][agentive_suffix]

「#1740. interpretor → interpreter」 ([2014-01-31-1]) で話題にした -er と -or について.両者はともに行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) と呼ばれる拘束形態素だが,形態,意味,分布などに関して,互いにどのように異なるのだろうか.今回は,歴史的な視点というよりは現代英語の共時的な視点から,両者の異同を整理したい.

Carney (426--27), Huddleston and Pullum (1698),西川 (170--73),太田など,いくつかの参考文献に当たってみたところを要約すると,以下の通りになる.

| -er | -or | |

|---|---|---|

| 語例 | 非常に多い | 比較的少ない |

| 生産性 | 生産的 | 非生産的 |

| 接辞クラス | Class II | Class I |

| 接続する基体の語源 | Romance 系に限らない | Romance 系に限る |

| 接続する基体の自由度 | 自由形に限る | 自由形に限らない |

| 強勢移動 | しない | しうる |

| 接尾辞自体への強勢 | 落ちない | 落ちうる |

| さらなる接尾辞付加 | ない | Class I 接尾辞が付きうる |

それぞれの項目についてみてみよう.-er の語例の豊富さと生産性の高さについては述べる必要はないだろう.対する -or は,後に示すように数が限られており,一般的に付加することはできない.

接辞クラスの別は,その後の項目にも関与してくる.-er は Class II 接辞とされ,自由な基体に接続し,強勢などに影響を与えない,つまり単純に語尾に付加されるのみである.自由な基体に接続するということでいえば,New Yorker や double-decker などのように複合語の基体にも接続しうる.自由な基体への接続の例外のように見えるものに,biographer, philosopher などがあるが,これらは biography, philosophy からの2次的な形成だろう.基体の語源も選ばず,本来語の fisher, runner もあれば,例えばロマンス系の dancer, recorder もある.一方,-or は Class I 接辞に近く,原則として基体に Romance 系を要求する(ただし,sailor などの例外はある).また,-or には,alternator, confessor, elevator, grantor, reactor, rotator のように自由基体につく例もあれば,author, aviator, curator, doctor, predecessor, spectator, sponsor, tutor のように拘束基体につく例もある.強勢移動については,-or も -er と同様に移動を伴わないのが通例だが,ˈexecute/exˈecutor のような例も存在する.

接尾辞自体に強勢が落ちる可能性については,通常 -or は -er と同様に無強勢で /ə/ となるが,少数の語では /ɔː(r)/ を示す (ex. corridor, cuspidor, humidor, lessor, matador) .特に humidor, lessor の場合には,同音異義語との衝突を避ける方略とも考えられる.

さらなる接尾辞付加の可能性については,ambassador ? ambassadorial, doctor ? doctoral など,-or の場合には,さらに Class I 接尾辞が接続しうる点が指摘される.

上記の他にも,-or については,いくつかの特徴が指摘されている.例えば,法律に関する用語,あるいは専門的職業を表す語には,-or が付加されやすいといわれる (ex. adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor) .一方で,ときに意味の区別なく -er, -or のいずれの接尾辞もとる adapter--adaptor, adviser--advisor, convener--convenor, vender--vendor のような例もみられる.

また,西川 (170) は,基体の最後尾が [t] で終わるものに極めて多く付き,[s], [l] で終わるものにもよく付くと指摘している.さらに,-or に接続する基体語尾の音素配列の詳細については,太田 (129) が Walker の脚韻辞書を用いた数え上げを行なっている.辞書に掲載されている581の -or 語のうち,主要な基体語尾をもつものの内訳は以下の通りである.基体が -ate で終わる動詞について,対応する行為者名詞は -ator をとりやすいということは指摘されてきたが,実に過半数が -ator だということも判明した.

| Ending | Word types | Examples |

|---|---|---|

| -ator | 291 | indicator, navigator |

| -ctor | 63 | contractor, predictor |

| -itor | 29 | inheritor, depositor |

| -utor | 16 | contributor, prosecutor |

| -essor | 15 | successor, professor |

| -ntor | 14 | grantor, inventor |

| -stor | 12 | investor, assistor |

最後に,-er, -or とは別に,行為者接尾辞 -ar, -ier, -yer, -erer の例を挙げておこう.beggar, bursar, liar; clothier, grazier; lawyer, sawyer; fruiterer.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ 西川 盛雄 『英語接辞研究』 開拓者,2006年.

・ 太田 聡 「「?する人[もの]」を表す接尾辞 -or について」『近代英語研究』 第25号,2009年,127--33頁.

2014-01-31 Fri

■ #1740. interpretor → interpreter [spelling][suffix][latin]

昨年末,標記の綴字の歴史的変遷に関する質問をいただいた.

寺澤芳雄 編『英語語源辞典(縮刷版)』(研究社,1999年,p.731)によりますと,interpreterという語において,語尾 -er が用いられるようになったのは16世紀からとされています.-er が優勢になった背景にはどんな事情があったのでしょうか.ご教示いただけたら幸いです.

それから少し調べてみたが,これは interpreter という1語の問題ではなく,動作主接尾辞 -er, -or を巡る,より一般的な問題のようであり,歴史的状況は複雑とみられる.本格的に回答するには少々腰を据えて調べなければならないと思われるので,今回は取り急ぎのものを示したい.

-or が -er へ置換されたもの,またその逆方向の置換は,英語史上しばしば見られる.起源についていえば,接尾辞 -er は英語本来のもの,接尾辞 -or はラテン語に由来するものであるが,中英語以来,両者は代用あるいは併用される例が現れる.現代英語においてラテン語要素 -or をもつ英単語の観点から歴史的状況を眺めると,Upward and Davidson (143--44) に次のような記述がある.

-OR, -OUR: The ending -OR was originally Lat, and many of the words with that ending in ModE are exact Lat forms: actor, doctor, professor, poerator, error, horror, senior, superior, etc.

・ Many other words with -OR may have it modelled on the Lat ending, but derive more directly from Fr forms with other endings which were often used in ME or EModE:

* Ambassador, author, emperor, governor, tailor were often written with -OUR in EModE.

* Bachelor, chancellor were often written with -ER in ME and EModE.

* Councillor was formerly not distinguished from counsellor. Both derive from Fr counseiller and were often written counseller in ME.

* Warrior (OFr werreor, ModFr guerrier) was in ME generally spelt -IOUR.

* Ancestor, anchor, traitor have ModFr equivalents ending in -RE (ancêtre, etc.) and were often spelt with -RE in ME.

* Mayor was adopted in EModE as a more Latinate form (compare major) in preference to ME mair(e) from Fr maire.

ラテン語形として -or をもつ語が英語に入ってくると,-or が保たれるものは確かに多いが,一方で英語やフランス語の慣例に従って -(i)our や -er と脱ラテン化する場合もあったことがわかる.

このような混乱まじりの慣例のなかから,ある程度の体系を示す慣例が次第にできあがってきた.「#1349. procrastination の生成過程」 ([2013-01-05-1]) や「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1]) でも話題にしたように,ラテン語からの借用に慣れてくるにしたがって,ラテン単語を英語として取り入れる際の緩やかな「英語化規則」が適用されるようになってきたということだろう.その新しい慣例・規則の1つに,ラテン語で -ator をもつ動作主名詞を -er として受け入れる(あるいは受け入れなおす)というものがあったのではないか.ただし,慣例・規則とは言ったものの,実際にはある程度確立されるまでには時間もかかったわけであり,その間,共時的な変異と通時的な変化があったものと思われる.ラテン語の -ator は,まず -eur, -or, -our などのフランス語的な形態を経て,最終的には英語風の -er に収ったのではないか.結果としてみれば,ラテン語 -ator と英語 -er の対応が成立したことになる.これについて,Upward and Davidson (110) は次のように述べている.

The -ER may have developed from Lat -ATOR through MFr/ME -OUR to ModE -ER: e.g. Lat portator > OFr porteour > ME porteour > ME portour > ModE porter. Similar histories underlie controller, counter, recorder, turner, and partially also waiter (< OFr waitour).

そして,この引用の最後にもう1つ付け加えるべき例として,今回問題にしている LL interpretātor (explainer) が挙げられるのではないか.ここから,OF interpreteur や AF interpretour を経由して, ME interpretour や interpretor が行なわれ,ModE で interpreter へと至ったと考えられる.

以上を要約すれば,ラテン語の -ator に起源をもつ一群の語が,中英語期に -or その他の形態を経たのち,近代英語期に -er へ至る例が多かったということではないか.16世紀の interpretor > interpreter は,その事例の1つとみなすことができそうである.

この問題については,今後もいろいろ調べていく予定である.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2013-09-10 Tue

■ #1597. star と stella [consonant][phonetics][dissimilation][assimilation][etymology][suffix][sobokunagimon]

8月20日付けで,「素朴な疑問」コーナーにて次のような質問をいただいたので,考えてみたい.

piano 2013-08-20 09:25:05

Online Etymology Dictionaryでstarを調べますと,ラテン語だけ"stella" と最後の子音が"l"になっています."r"→"l"という子音の変化はしばしば起こることなのでしょうか.ご教示いただけるとうれしいです.

[r] と [l] の単語内での交替については,「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]) で見たとおり,いくつかの事例が確認される.異化 (dissimilation) と呼ばれる音韻過程の典型例である.しかし,今回の英語 star とラテン語 stella との対応は,[r] と [l] の異化とは無関係だろう.「#90. taper と paper」 ([2009-07-26-1]) や「#259. phonaesthesia と 異化」 ([2010-01-11-1]) でも触れたが,異化は [r] や [l] が単語内で繰り返し現れる場合に起こりやすい.つまり,異化は個々の単語において単発に生じるものであるとはいえ,その動機がでたらめなわけではない.star やその印欧諸語の同根語の語形をみてみると,特に流音の繰り返しは確認されないので,たまたまこの語に作用した異化とみなすのには無理がある.では,star と stella の子音の対応は,ほかにどのように説明されるのだろうか.

まず,語源形と同根語の形態をざっとみてみよう.印欧祖語では *ster- (star) が再建されている.より古い段階の *əster- から発展したとされ,一説によると Akkadian Ištal (Venus に相当する女神)からの借用語という.ゲルマン祖語としては *sternōn が再建され,ゲルマン諸語では OE steorra, Du. ster, OHG sterno/sterro, G Stern, ON stjarna, Goth. staírnō などが文証される.いずれも問題の子音は r である.なお,n を残す形態は,英語でも ON stjarna に影響を受けた stern という形態として北部方言でいまなお確認される.非ゲルマン系でも,Gk astḗr, Welsh seren, Skt stár, Hitt. haster-, Toch. A śreǹ (nom.pl.) と軒並み r が現れる.

ところが,ロマンス系では Latin stella を含め,問題の子音は l に対応しているか,あるいは脱落したかである.このラテン語形は,俗ラテン語形 *stēla を経由して,F étoile, It. stella, Rum. stea などへと発達した.唯一の妙な例は,r と l を両方含む Sp. estrella で,これは Gk āstron を借用した L astrum との混成を示している.

結局のところ,英語 star やその他ほとんどの同根語にみられる r こそが歴史的な子音なのであって,ラテン語 stella に含まれる l は例外的だということになる.では,ラテン語の例外的な子音 l はいかにした生じたのだろうか.OED の star, n.1 の語源欄によれば,L stella は文証されない *ster-la から発展したものではないかという.この仮定される接尾辞 -la について OED は説明を与えていないが,Skeat の語源辞典が指摘する通り,指小辞 (diminutive) と考えてよいだろう(cf. フランス語 soleil (太陽)が語根+指小辞の語形成であることと比較).この la の直前の位置において,語根の r が l に同化(異化ではなく)され,ll を示すようになったのではないか.ただし,Partridge の語源辞典では,IE *ster- の異形として *stel- が再建されていることも異論として付け加えておこう.

ラテン語 stella に基づく英語への借用語には,固有名詞 Stella のほか,constellation, stellar, stellate などがある.英国留学中にお世話になったビール Stella Artois も例として外せない.

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

・ Skeat, Walter William, ed. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. New ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1882.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

2013-08-18 Sun

■ #1574. amongst の -st 語尾 [preposition][phonetics][euphony][analogy][suffix][morpheme]

-st の語尾音添加 (paragoge) については,昨日の記事「#1573. amidst の -st 語尾」 ([2013-08-17-1]) を含め,##508,509,510,739,1389,1393,1394,1399,1554,1555,1573 の各記事で扱ってきた.その流れで,今日は amongst について.

OED によると,語尾音添加形は15世紀に起こっており,挙げられている例としては amongest の綴字で16世紀初頭の "1509 Bp. J. Fisher Wks. (1876) 296 Yf ony faccyons or bendes were made secretely amongest her hede Officers." が最も古い.直接のモデルとなったと考えられる amonges のような形態はすでに中英語で広く用いられていた(MED の among(es (prep.) を参照).apheresis (語頭音消失)を経た 'mongst も16世紀半ばから現われている.

小西 (69) によれば,among と amongst のあいだに意味の違いはなく,使用頻度は10対1である.ただし,イギリス英語ではアメリカ英語よりも amongst の使用頻度が高い.母音の前では好音調 (euphony) から amongst が用いられる傾向があるという指摘もあるが,BNC を用いた調査ではそのような結果は出なかったとしている.この指摘が示唆的なのは,「#1554. against の -st 語尾」 ([2013-07-29-1]) で触れたように,-st 語尾の添加は後続する定冠詞の語頭子音との結合に起因するという説との関連においてである.もし amongst + 母音の傾向があるとすれば,逆方向ではあるが同じ euphony で説明されることになる.

さて,本ブログではこれまで -st の語尾音添加について against, amidst, amongst, betwixt, unbeknownst, whilst の6語についてみてきた.OED や語源辞典で得た初出時期の情報を一覧してみよう.

| against | c1300 |

| betwixt | c1300 |

| whilst | a1400 |

| amongst | C15 |

| amidst | C15 |

| unbeknownst | 1854 |

unbeknownst は別として,初例が14--15世紀に集まっている.集まっているとみるか散らばっているとみるかは観点一つだが,後期中英語以降 -st 語群の緩やかな連合が発達してきたように思われる.生産性はきわめて低いながらも,形態素 -st を見出しとして立てるのは行き過ぎだろうか.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2013-08-12 Mon

■ #1568. Norman, Normandy, Norse [norman_conquest][map][etymology][back_formation][suffix]

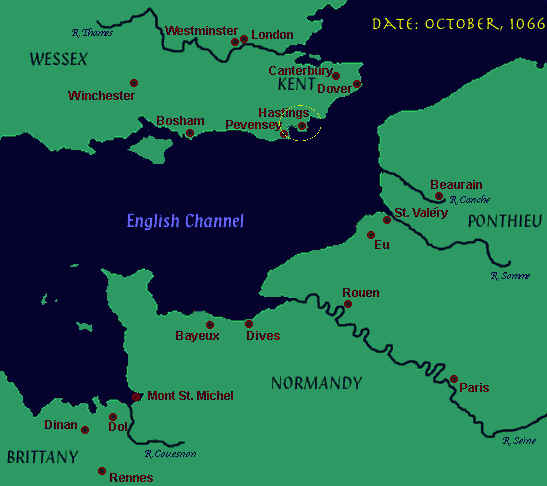

ノルマン・コンクェスト (the Norman Conquest) は,フランス北西部の英仏海峡に面したノルマンディー (Normandy) に住み着いたノルマン人 (the Normans) の首領 William によるイングランド征服である(上の地図参照).1066年に起こったこの出来事は英国史上最大の事件といってよいが,ヨーロッパ史としては,8世紀より続いていたヴァイキングのヨーロッパ荒しの一幕である.ノルマン人が北欧出身のヴァイキングの一派であることは,Norman の語源からわかる.

Norman という語は,上記のようにイングランド征服に従事した北欧ヴァイキングを指示する民族名で,1200年頃の作とされる Laȝamon's Brut に初出する.これは OF Normant (F Normand)の最終子音が脱落した形態の借用であり,OF Normant 自体は ON Norðmaðr (northman) からの借用である.最終子音の脱落は,OF の複数形 Normans, Normanz から単数形が逆成 (back-formation) された結果であるかもしれない.一方,語中子音 ð の消失は,Du. Noorman, G Normanne などゲルマン諸語の形態にも反映されている.

後期中英語から初期近代英語にかけては,OF や AN のNormand に基づいた,語尾に d をもつ形態も用いられていたが,現在まで標準的に用いられているのは d なしの Norman である.ただし,地名として接尾辞を付加した Normandy では,OF で現われていた d が保持されている.MED の Normandī(e (n. & adj.) によると14世紀が初出だが,OED では11世紀に Normandig として例があるという.地名のほうが民族名よりも文証が早かったということになる.

関連して,古代スカンディナヴィア人やその言語を表わす Norse という語は,16世紀末が初出である.こちらは,Du. noorsch (noord + -sch) からの借用であり,語形成としては north + -ish のような構造ということになる.参考までに,英語の接尾辞 -ish が原形をとどめていない例として French, Welsh などがある.この接尾辞については,「#1157. Welsh にみる音韻変化の豊富さ」 ([2012-06-27-1]) も「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」 ([2009-09-07-1]) の記事を参照.

2013-08-01 Thu

■ #1557. mickle, much の語根ネットワーク [etymology][indo-european][suffix][cognate][word_family]

「#564. Many a little makes a mickle」 ([2010-11-12-1]) と「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) の記事で,現在では古風とされる「多量」を意味する mickle という語について述べた.現代英語の much に連なる古英語 myċel と同根であり,第2子音の変形,あるいは古ノルド語 mikill の借用を経て,中英語の主として中部・北部方言において /k/ をもつようになった形態である.中英語以降は,南部方言で普通だった much が優勢になり,mickle を追い出しつつ標準語へ入った.なお,上述の古英語 myċel と古ノルド語 mikill は,接尾辞付きのゲルマン祖語 *mik-ila- に遡る.

ゲルマン祖語よりもさらに遠く語源を遡ると,これらの「大きい,多い」を表わす語は,印欧祖語 *meg- にたどり着く.この語根から派生した語はおびただしく,その多くが様々な経路を通じて英語に入ってきている.

接尾辞付きの印欧祖語 *mag-no より発展したラテン語 magnus (great) に基づいた語で,英語に入ったものとしては,magnate, magnitude, magnum; magnanimous, magnific, magnificent, magnifico, magnify, magniloquent などがある.

比較級語尾をつけた印欧祖語 *mag-yos- (ラテン語 māior)からは,major, major-domo, majority, majuscule, mayor があり,それを名詞化した形態をもとに maestoso, majesty, maestro, magisterial, magistral, magistrate, master, mister, mistral, mistress も借用された.また,最上級語尾をつけた印欧祖語 *mag-samo- (ラテン語 maximus) からは,maxim, maximum が入っている.

女性語尾をつけた印欧祖語 *mag-ya- からは,ラテン語の女神 Maia が生まれており,英語としては may (《古》少女,娘)が同根である.

別の接尾辞をつけた印欧祖語 *meg-ə-(l-) は,ギリシア語を経由して,acromegaly, omega などのみならず,mega-, megalo- を接頭辞としてもつ多くの語が英語に入った.ギリシア語の最上級 megistos をもとにした語としては,almagest, Hermes Trismegistus が入っている.

サンスクリット語の同根の mahā-, mahat- からは,Mahabharata, maharajah, maharani, maharishi, mahatma, Mahayana, mahout が英語に伝わっている.

mickle, much の同根語については,スペースアルクの語源辞典も参照.他の語根のネットワークを扱った記事としては,「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]), 「#1043. mind の語根ネットワーク」 ([2012-03-05-1]), 「#1124. 地を這う賤しくも謙虚な人間」 ([2012-05-25-1]) を参照.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

2013-06-13 Thu

■ #1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化 [consonant][phoneme][phonology][diachrony][methodology][variation][phonemicisation][suffix][rp][minimal_pair][spelling_pronunciation]

現代英語で,finger と singer において ng 部分の発音は異なる.前者は [fɪŋgə],後者は [sɪŋə] である.後者のように,-ing で終わる語幹に派生・屈折接尾辞が付加される場合には [ŋ] のみとなる点に注意したい.ただし,形容詞の比較変化は別で long の比較級 longer は [lɔŋgə] である.したがって,「より長い」と「切望する人」とでは,同じ longer でも [lɔŋgə] と [lɔŋə] で発音が異なることになる.

古くは語末の -ng は常に [ŋg] だった.弱音節では方言にもよるが14世紀前半から,強音節では標準英語で17世紀から,[ŋŋ] を経由して [ŋ] へと音韻変化を遂げた.だが,West Midlands 方言,Birmingham, Manchester, Liverpool などではこの音韻変化は起こらず,[ŋg] が保たれた.

このように多くの方言で語末の -ng が [ŋg] から [ŋ] へ変化することによって,sing [sɪŋ] と sin [sɪn] などが最小対 (minimal pair) を形成することになり,/ŋ/ が音素化 (phonemicisation) した.

なお,動詞の派生接尾辞としての -ing は,本来の [ɪŋg] から [ɪŋ] へ変化したほかに,さらに [ɪn] へと発展した変異形もあった.現代英語ではしばしば -in' と表記される語尾で,非標準的とされている([2013-01-26-1]の記事「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」を参照)が,歴史的には広く行なわれてきた.19世紀中には保守的な RP でも用いられており,むしろ権威ある発音とすらみなされていた.その後,相対的に威信が失われていったのは,綴字発音 (spelling pronunciation) の影響と考えられる.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2013-05-14 Tue

■ #1478. 接頭辞と接尾辞 [affix][prefix][suffix][word_formation][morphology][lexicology][statistics][derivation]

今回は現代英語の接辞添加 (affixation) に関する一般的な話題.現代英語の語形成において利用される主たる接頭辞 (prefix) と接尾辞 (suffix) を,Quirk et al. (1539--58) にしたがい,接頭辞,接尾辞の順に列挙する.以下のリストでは,同一接辞の異形態も別々に挙げられているが,接頭辞,接尾辞ともにおよそ50個を数える.

A-, AN-, ANTI-, ARCH-, AUTO-, BE-, BI-, CO-, CONTRA-, COUNTER-, DE-, DEMI-, DI-, DIS-, EM-, EN-, EX-, EXTRA-, FORE-, HYPER-, IN-, INTER-, MAL-, MINI-, MIS-, MONO-, MULTI-, NEO-, NON-, OUT-, OVER-, PALEO-, PAN-, POLY-, POST-, PRE-, PRO-, PROTO-, PSEUDO-, RE-, SEMI-, SUB-, SUPER-, SUR-, TELE-, TRANS-, TRI-, ULTRA-, UN-, UNDER-, UNI-, VICE-

-(I)AN, -ABLE, -AGE, -AL, -ANT, -ATE, -ATION, -DOM, -ED, -EE, -EER, -EN, -ER, -ERY, -ESE, -ESQUE, -ESS, -ETTE, -FUL, -FY, -HOOD, -IAL, -IC, -ICAL, -IFY, -ING, -IOUS, -ISH, -ISM, -IST, -ITE, -ITY, -IVE, -IZE (-ISE), -LESS, -LET, -LIKE, -LING, -LY, -MENT, -NESS, -OCRACY, -OR, -OUS, -RY, -SHIP, -STER, -WARD(S), -WISE, -Y

同じく Quirk et al. にしたがい,意味や機能によるこれらの接辞の大雑把な分類を別ページに示したので,そちらも参照.

Crystal (150) によれば,OED による見出し語サンプル調査の結果,これらの100を少し超えるほどの接頭辞,接尾辞のいずれかが,英語語彙全体の40--50%に現われるという.接辞添加が現代英語の新語形成の主たる手段であることは,「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]),「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]),「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1]) などで再三触れてきたが,歴史的に蓄積されてきた英語語彙全体をみても,やはり接辞添加の役割は非常に大きいということがわかる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-05-07 Tue

■ #1471. golden を生み出した音韻・形態変化 [i-mutation][analogy][phonetics][analogy][suffix][waseieigo]

今年もゴールデンウィークが終わった.日本語としての「ゴールデンウィーク」は,1951年の連休に上映された映画が正月や盆の興行よりもヒットしたことにちなんだ映画業界発の和製英語である.GW という略記法もすっかり一般化した感がある.

さて,英語の golden は,名詞 gold の形容詞として認知されている.ただし,gold 自体も形容詞的に用いられ,派生形 golden はどちらかというと比喩的あるいは文語的に用いられることが多い.a gold coin (金貨)に対し,golden opportunity (絶好の機会)の如くである.和製英語ではあるが,上述の Golden Week も比喩的用法だろう.

現代英語で材質を表わす形容詞接尾辞 -en は,ラテン語 -īnus,ギリシア語 -inos,サンスクリット語 -īna などの古典語にも同根がみられるほどの古い接尾辞だが,16世紀以降,上記のように基体の名詞がそのまま形容詞として用いられることが多くなり,現在では目立たない接尾辞となっている.例えば,earthen, wheaten, woolen などは健在だが,glassen, oaken, silken, silvern, tinnen などは古めかしいか文語的である.

古英語の gylden (golden), stǣnen (of stone) という形態が示唆する通り,問題の接尾辞はさらに先立つ時代には高母音 i をもっており,直前の音節の母音に i-mutation を引き起こしたことは間違いない.それが,中英語において基体の gold, stone との音韻形態的な類推作用により母音が置換され golden, stonen を生み出した.これは,音韻変化により基体と派生形の差がいったん開いたものの,形態的な類推作用により再び形態が似通ってくるという言語変化に頻繁に観察される過程の好例だろう.なお,類推作用を経ずに伝わった gilden は16世紀に廃語となった.これと関連した別の発展による動詞 gild (金めっきをする)は,現在まで残っている.

さて,古英語 gylden から i-mutation の作用を逆算すると,基体としての名詞は gulden となるはずだが,古英語では gold である.これは,古英語以前のゲルマン時代に,一般的に u が o へと上げの音韻過程を経たためである.ただし,この音韻過程は n や高母音が後続する場合には阻止された.これは,古英語の強変化動詞第III類において,bunden では u が保たれているが,holpen では o へ上げが生じたことなども説明する (Hamer 14--15) .これにより古英語の名詞 gold に対し,形容詞 gylden (< *guldin) も理解されよう.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

2012-09-26 Wed

■ #1248. s と th の調音・音響の差 [plural][verb][inflection][suffix][phonetics][3sp]

名詞複数形の -s 語尾拡大の歴史は私の主要なテーマの1つである(拙著および[2011-11-29-1]の記事「#946. 名詞複数形の歴史の概要」を参照).とりわけ,なぜほかならぬ -s が選ばれたのかという問題にはこだわってきた.Hotta (148--49) では,いくつかの言語内的な要因を指摘したが,その1つとして,-s は他の複数形を代表する屈折語尾と比べて音声的に強固であり,失われにくいことを指摘した.

-s の音声的卓越という点について,Hickey (62) に関連する言及を見つけた.そこでは,名詞複数形の -s のみならず,動詞3単現の -th に対する -s についても議論されている.

. . . acoustic prominence can be appealed to in the history of English as well, for instance the substitution of /-θ/ by /-s/ in the third person singular or the progressive productivity of /-s/ plurals from Old English onwards and their encroaching on already established plural types --- cf. ME nasal plurals, such as eyen → eyes --- can be accounted for on the grounds of the phonetic salience of /s/ and hence its suitability as a grammatical suffix.

-s の音声的卓越は,ライバル接尾辞に対する直接的な勝因というよりは,最終的な生き残りに貢献した a conditioning factor ぐらいにとらえておくのがよいのではないかと考えるが,形態論の変化に音声的特徴が関わっている事例として注目に値する.特に [s] と [θ] の調音・音響音声学的な差異については,専門的に突っ込んだ裏取りをしたことはなかったので,Hickey (71 [fn. 5]) の次の要約はありがたい(引用中の参考文献書誌は引用者が展開したもの).

Ladefoged and Maddieson (pp. 145--72 of Ladefoged, Peter and Ian Maddieson. The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell, 1996.) suggest a division of fricatives into sibilant and non-sibilant given that with the former (/s, ʃ/ articulations in English for instance) the constriction at the alveolar ridge produces a jet of air that hits the obstacle formed by the teeth. In non-obstacle fricatives, such as /θ, ð/, the turbulence is produced at the constriction itself. Laver (pp. 260--63 of Laver, John. Principles of Phonetics. Cambridge: CUP, 1994.) discusses the auditory characteristics of fricatives as does Fry (p. 122 of Fry, Dennis Butler. The Physics of Speech. Cambridge: CUP, 1979.), who notes that the noise energy for [s] is prominent between 4000 and 8000 Hz. It is similar in frequency distribution to [θ] but has much greater energy which means it is more clearly audible (see diagrams, Fry 1979: 123). *

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Hickey, Raymond. "Salience, Stigma and Standard." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 57--72.

2012-09-20 Thu

■ #1242. -ate 動詞の強勢移行 [frequency][lexical_diffusion][stress][suffix][-ate]

[2012-09-17-1]の記事「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」で,接尾辞 -ate をもつ動詞の強勢が移動してきているという言語変化に触れた.名前動後 (diatone と同様に現在も進行中の強勢移行であり,語彙拡散 (lexical_diffusion) の例としても注目に値する.

この移行については Phillips が語彙拡散の観点から研究しているが,OED の "contemplate, v" にまとまった解説があるので,それを紹介しよう.Danielsson (271--72) でも,OED のこの箇所が触れられている.

In a few rare cases (Shakes., Hudibras) stressed 'contemplate in 16--7th c.; also by Kenrick 1773, Webster 1828, among writers on pronunciation. Byron, Shelley, and Tennyson have both modes, but the orthoepists generally have con'template down to third quarter of 19th c.; since that time 'contemplate has more and more prevailed, and con'template begins to have a flavour of age. This is the common tendency with all verbs in -ate. Of these, the antepenult stress is historical in all words in which the penult represents a short Latin syllable, as ac'celerate, 'animate, 'fascinate, 'machinate, 'militate, or one prosodically short or long, as in 'celebrate, 'consecrate, 'emigrate; regularly also when the penult has a vowel long in Latin, as 'alienate, 'aspirate, con'catenate, 'denudate, e'laborate, 'indurate, 'personate, 'ruinate (L. aliēno, aspīro, etc.). But where the penult has two or three consonants giving positional length, the stress has historically been on the penult, and its shift to the antepenult is recent or still in progress, as in acervate, adumbrate, alternate, compensate, concentrate, condensate, confiscate, conquassate, constellate, demonstrate, decussate, desiccate, enervate, exacerbate, exculpate, illustrate, inculcate, objurgate, etc., all familiar with penult stress to middle-aged men. The influence of the noun of action in -ation is a factor in the change; thus the analogy of ,conse'cration, 'consecrate, etc., suggests ,demon'stration, 'demonstrate. But there being no remonstration in use, re'monstrate, supported by re'monstrance, keeps the earlier stress.

つまり,3音節以上の語においては,歴史的には penult の構成に応じて強勢が penult か antepenult に落ちた.具体的には,penult に子音群が現われる場合には,歴史的にはその音節に強勢が落ちた.ところが,近現代英語において,対応する名詞形 -ation の強勢パターンにもとづく類推が働くためか,該当する語の強勢がさらに一つ左へ,antepenult へと移行してきているというのである.

Danielsson や OED には3音節以上の語についての言及しかないが,Phillips は2音節語についても調査した.興味深いことに,2音節語の -ate 動詞(ただし penult が閉音節のもの)では,正反対の方向の強勢移行が起こっているという.frustrate, dictate, prostrate, pulsate, stagnate, truncate などの語では,歴史的には penult に強勢が落ちたが,現代英語にかけて ultima に強勢が落ちる異形が現われてきている(最初の3語については定着した).そして,いずれの方向の強勢移行についても,Phillips は頻度の高いものから順に変化してきているという事実を突き止めた (226--28) .

これは頻度の低いものから順に変化してきたと Phillips の主張する名前動後の例と,対立する結果である.頻度と語彙拡散の進行順序との問題に,新たな一石が投じられている.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

・ Danielsson, Bror. Studies on the Accentuation of Polysyllabic Latin, Greek, and Romance Loan-Words in English. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1948.

2012-08-05 Sun

■ #1196. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景 (2) [adverb][suffix][flat_adverb][standardisation][prescriptive_grammar][emode][intensifier][-ly]

[2012-07-29-1]の記事の続編.初期近代英語では,##1172,992,984 の記事で話題にしたような強意の単純副詞が続々と現われた.しかし,口語的な響きを伝えるこのような強意の単純副詞が,英語の標準化や規範主義の潮流のなかで非難され,消えていったのも,同じ時代のことだった.ここには,副詞的に機能する語は副詞の形態(典型的に -ly)をもっているべきであり,形容詞と同形のものが副詞として機能するのは正しくないとする "correctness" の発想が濃厚である.Strang (138--39) は次のように述べている.

Secondary modifiers or intensifiers differed considerably. The old forms, full, right, were still in general use; newer very was known, but not used by everybody even in the 17c. For a more forceful degree of modification, wonderous and mighty were inherited, but such terms wear out quickly, and changes have been considerable. During II [1770--1570], pretty, extraordinary, pure, terrible, dreadful, cruel, plaguy, devillish, take on this role, and most of them have lost it again since. We must distinguish here the built-in obsolescence affecting such items at any time, from the particular factors operating between II and I [1970--1770]. These arose from a sense of correctness which prescribed that forms with the appearance of adjectives should not be used in secondary modification. Very was all right because it did not have this form; but instead of extraordinary, terrible, dreadful, etc., the corresponding -ly forms came to be required.

Strang は,強意副詞としての extraordinary や terrible の廃用は,強意語に作用する「限界効用逓減の法則」 ([2012-01-14-1]の記事「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」を参照)によるものというよりは,規範主義的な "correctness" に基づく非難によるものだと考えているようだが,この2つの要因を "distinguish" する必要はあるだろうか.概念として区別すべきだということであれば確かにその通りだが,現実には,両者は補完し合っていたのではないだろうか.強意語はとりわけ話し言葉,口語において発達しやすい.そこでは,入れ替わり立ち替わり新しい強意語が現われては去ってゆく.一方で,規範主義はもっぱら書き言葉,文語に基づいた言語観である.そこでは,言語を固定化しようという意図が濃厚である.両者の関係は水と油のような関係に見えるが,火(規範主義)に油(口語的な強意副詞の異常な発達)を注いだと表現するのが,より適切な比喩のように思われる.口語における単純副詞の使用が強意語の発達により目立ってくればくるほど,規範による非難の対象となるし,その非難の裏返しとして,「正しい」 -ly 副詞が奨励されるようになったのではないか.皮肉なことだが,言語変化が活発である時代にこそ,強い規制が生まれがちである,ということかもしれない.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow