2011-10-31 Mon

■ #917. bouncebackability の運命と "non-lexicalizability" (2) [morphology][suffix][neologism][oed][mental_lexicon]

昨日の記事[2011-10-30-1]では,bouncebackability は,臨時語 (nonce word) や流行語として一時的に出現しうるものの,英語の語形成規則 (word formation rule) に抵触するがゆえに,記憶語彙 (mental lexicon) に定着する可能性はないだろうとする,Hohenhaus の "non-lexicalizability" 仮説を見た.今回は,仮説の妥当性に関わる議論をしたい.

第1に,bouncebackability が流行語の域を出ず,早くも衰退しているらしいことは,Hohenhaus の挙げた証拠により裏付けらるが,それは語形成規則に抵触するがゆえであると説明するには証拠が乏しい.流行語の衰退は日常茶飯事であり,その有用性や斬新さが時間とともに減少するといった理由によることが多い.多くの流行語と同様に,bouncebackability も同様に説明され得るのではないか.語形成規則に抵触するからという理由が関わっている可能性は否定できないものの,その説を積極的に支持する根拠はないのではないか.

第2に,仮に "non-lexicalizability" 仮説を想定するとしても,それは規則ではなく傾向を表わすものとして捉えるべきだろう.「接頭辞 -able は他動詞に付加される」という規則は確かに厳格だが,bouncebackability のような稀な例外が起爆剤となって規則の緩和,あるいは規則の一般化 (rule generalisation) を引き起こすということはあり得る.-able が句動詞に付加された get-at-able, come-at-able (そして,もちろん bouncebackabilityも) ,名詞に付加された clubbable, saleable は,(他)動詞に付加されるという当初の規則が一般化してきた軌跡を示すものである.-able 接尾辞の発達のある段階で,自動詞に付加されるようになったとしても不思議はない.そして,bouncebackability はそれを体現している最初の試みの1つと考えられるかもしれない.

第3に,昨日の記事を書いた時点では確認し忘れていたが,OED Online で確認したところ,当該語が登録されていた.Hohenhaus (22) も自ら述べているように,OED に見出し語として掲げられる可能性自体は予想できたことである.OED に登録されることと記憶語彙に登録されることは同義ではないので,前者により Hohenhaus の議論の前提が崩れたわけではない.ただ,OED により,議論の妥当性に関与するかもしれない事実が2つ出てきた.1つ目は,当該語の初例が2004年ではなく,大きく遡って1972年だったということだ.そこでは,bounce-back-ability と表記され,派生語としてではなく複合語としての読みが示唆される.その後,1991年,2005年の例が続く.2つ目には,語源記述に "to bounce back at BOUNCE v. Additions + -ABILITY suffix" とあり,ここでも Hohenhaus の前提とする [[[bounce back] -able] -ity] という派生語としての分析よりは,[[bounce back][ability]] という複合語としての分析により近づいている.

このように,Hohenhaus の"non-lexicalizability" 仮説の妥当性は,bouncebackability という1語の盛衰の観察だけで判断することはできない.しかし,言語使用者は,語形成規則に準じていない語の使用に違和感を感じ,記憶語彙に定着させることを渋るという仮説そのものは,直感に合うように思われ,興味深い.絶対的な規則としてではなく,あくまで傾向を示す仮説と捉えるのであれば,追究するに値する仮説かもしれない.

・ Hohenhaus, Peter. "Bouncebackability: A Web-as-Corpus-Based Case Study of a New Formation, Its Interpretation, Generalization/Spread and Subsequent Decline." SKASE Journal of Theoretical Linguistics 3 (2006): 17--27.

2011-10-30 Sun

■ #916. bouncebackability の運命と "non-lexicalizability" (1) [morphology][suffix][neologism][mental_lexicon]

bouncebackability /ˌbaʊnsbækəˈbɪləti/ なる新語がある.OALD では7版には含まれていなかったが8版になって登録された語である.bounce back (すぐに立ち直る,回復する)という句動詞が元となっている表現で,次のように定義と用例が記されている.

(BrE) [uncountable] (informal)

(especially in sport) the ability to be successful again after playing or performing badly for a time

・ The team have shown great bouncebackability.

・ This will be a test of their famous bouncebackability.

この語について論じた Hohenhaus (18--19) によると,初出は以下の通りである.

. . . the word was first used in November 2004 by Iain Dowie, then manager of the English football club Crystal Palace, who said in an interview after a match in which his team had managed to equalize against Arsenal that "Crystal Palace have shown great bouncebackability against their opponents to really be back in this game."

Hohenhaus がこの語について論じているのは,その語形成に問題があるからだ.通常,接尾辞 -able が付加される基体は他動詞である (ex. breakable, enjoyable, washable) .bounce back という句動詞は自動詞であるから,bouncebackability は形態統語的な下位規則を犯していることになる.ここで,この語は [[[bounce back] -able] -ity] と分析される派生語ではなく [[bounce back][ability]] と分析されるべき複合語なのではないかという考え方もあるが,/ˌbaʊnsbækəˈbɪləti/ の強勢の位置で判断する限り,派生語と解釈するのが適切である.

しかし,Hohenhaus が議論しているのは,bouncebackability が語形成規則 (word formation rule) の観点からはあり得ない語であるにもかかわらず存在している,という矛盾についてではない.そうではなく,当該の語形成はあり得るし実際に存在しているとしながらも,規則に準じていないという事実が,bouncebackability の語彙化(記憶語彙 [mental lexicon] に登録される過程)を妨げているのではないかという仮説,"non-lexicalizability" の仮説に関心を寄せているのである.

. . . some new formations may systematically be excluded from becoming permanent lexical entries (while they may still be perfectly normal as possible NFs [=nonce formations]! . . . . only well-formed formations should be lexicalizable. (Hohenhaus 18)

規則に準じていない語形成は,一時的な使用の域を出ず,記憶語彙に定着することなく,いずれは廃れてゆく運命であるという仮説である.Hohenhaus はこれを支持すべく,bouncebackability が出現当初は流行語としてもてはやされ,メディアなどにより定着化を図る "artificial institutionalization" (21) の試みがなされ,実際に意味の一般化すら経たが,その後急速に使用頻度が落ち込んできたという事実を,主に Web-as-corpus を用いて示した.結論として,次のように締めくくっている.

. . . in the end, the morphological "oddness" of the formation bouncebackability appears to have hampered its success too much for it to become truly lexicalized, i.e. part of the permanent lexicon of English. Semantically, and from a point of view of meaning predictability, it was a fairly straightforward case seemingly corroborating predictions about spread and broadening meaning. But not even concerted "artificial" efforts through campaigns and petitions were sufficient to overcome the stumbling block of an odd morphological shape. (Hohenhaus 23)

明日はこの仮説について,意見を述べたい.

・ Hohenhaus, Peter. "Bouncebackability: A Web-as-Corpus-Based Case Study of a New Formation, Its Interpretation, Generalization/Spread and Subsequent Decline." SKASE Journal of Theoretical Linguistics 3 (2006): 17--27.

2011-10-23 Sun

■ #909. 接尾辞 -wise の復活におけるドイツ語 -weise の影響 [suffix][word_formation][contact][borrowing][loan_word][ame][german]

[2010-12-11-1]の記事「#593. 現代によみがえった古い接尾辞 -wise」の続編.

Foster (100) は,-wise の生産性の復活は,アメリカ英語で始まり,その背景には American-German 語法の影響があったのではないかと述べている.

It cannot be denied that such expressions as 'engineeringwise' are very readily coined in modern English and that this habit comes from America where in turn the astonishingly free use of the ending '-wise' owes something to the equally free application in German of the parallel -weise (as in beispeilsweise 'for example', gastweise 'as a guest', and others). . . . It may well be that the old usage had lingered on in the United States to a greater extent than in the English of Britain, but it can scarcely be doubted that its blossoming forth in the twentieth century was due to a more or less unconscious transference of a German habit, whether on the part of scholars or --- more likely --- of immigrants.

Foster は,-wise の例に限らず,アメリカ英語における多くの革新的表現がドイツ語からの影響によるものであると提起している.それは,彼の著わした The Changing English Language の全体を貫く主張とも言えるほどで,文字通りに受け取ると,アメリカ英語の革新(そして,そのイギリス英語への伝播)は,語句,意味,文法に至るまでドイツ語法の写しではないかと思えてくるほどである.

もちろん,文字通りに受け取ることはできない.借用や影響の同定は必ずしも容易でないからだ.同定のためには,借用や影響が生じたとされる当時の両言語の共時的記述がなされていなければならず,その他に社会状況その他も詳細に分かっていなければならないことが多い.Foster もすべての例について十分な証拠を与えて議論しているわけではないので,評価には慎重にならなければならないだろう.

とはいえ,翻訳借用 (loan translation) や意味借用 (semantic loan) を含めた substitution ([2011-10-15-1]) を積極的に評価しようとするタイプの議論は,個人的には好きである.客観的な証拠を挙げての議論ではない以上,信念の問題といったほうがよいのかもしれないが,言語間の影響には importation のような表面的に見られる以上の効果がもっとあるはずだと考える.外国語からの影響について,過大評価は注意すべきだが,過小評価にも気をつけなければならないように思う.

アメリカ英語において外国語の影響が過小評価されてきた経緯については,Foster (86--87) に要領よくまとめられている.そこから,要点となる部分を抜き出そう.

Writers on the subject of Americanisms have usually made little of the fact that, in the past, millions of Americans have had a foreign language as their mother-tongue, though in fact it is incredible that the language of the country should not have been affected thereby. . . . In other words there has been a natural tendency to see foreign influences as consisting solely in straightforward loan-words from German, Yiddish, Spanish, Italian or whatever the language of the immigrants may have been. / Fortunately there have been some signs in recent years that scholars are becoming rather more aware that foreign borrowing into American speech has been taking place on a larger scale than had been thought.

借用の同定には決着がつかないことが多いのだが,大胆に問題提起し,慎重に議論するというプロセスを経ることは重要だろう.

・ Foster, Brian. The Changing English Language. London: Macmillan, 1968. Harmondsworth: Penguin, 1970.

2011-09-16 Fri

■ #872. -ick or -ic [suffix][johnson][webster][corpus][google_books][spelling][n-gram]

現代英語の動詞 panic や picnic は,屈折語尾や派生語尾が付加されると,panicking, panicky, picnicked, picnicker などと <k> が挿入される.また,brick, kick, stick などの接尾辞ではない,語根の一部としての /-ɪk/ にも <k> が現われる.しかし,一般に接尾辞としての /-ɪk/ が語末に現われる場合,対応する綴字は -ick ではなく -ic である (ex. public, music, specific, basic, domestic, traffic, democratic, scientific, characteristic, academic) .

しかし,Johnson の A Dictionary of the English Language (1755) では,-ic 語はすべて,いまだ -ick として綴られていた.これを現代風の -ic へと改めたのはアメリカの辞書編纂者 Noah Webster だった.彼が The American Dictionary of the English Language (1828) で体現した改革により public の綴字が定着し,そのほかの多くの -ic 語の綴字も定着した.そして,これがアメリカ英語のみならずイギリス英語へも拡大していったのである (Potter 41) .

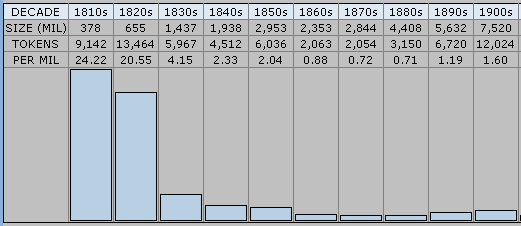

もっとも,Webster 以前に -ic の綴字がなかったわけではない.むしろ,ある程度の市民権を得ていたからこそ,Webster の一押しが効いたという側面がある.[2010-12-25-1]の記事で紹介した Google Books Ngram Viewer による public と publick の頻度の変遷を見れば,この状況が把握できる.AmE の変遷グラフ と BrE の変遷グラフ を確認されたい.同じデータを Mark Davies による Google Books: American English 経由で10年刻みに見ると,publick は1810--29年までは100万語辺りで20回以上現われていたが,1830年代には4.15回へ激減しているのが分かる.

接尾辞 -ic に関連する話題としては,次の記事も参照.

・ [2009-08-02-1]: #97. 借用接尾辞「チック」

・ [2009-08-03-1]: #98. 「リック」や「ニック」ではなく「チック」で切り出した理由

・ [2009-08-10-1]: #105. 日本語に入った「チック」語

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-07-20 Wed

■ #814. 名前動後ならぬ形前動後 [stress][diatone][statistics][derivation][prefix][suffix][phonaesthesia][-ate]

同綴りで品詞によって強勢位置の交替する語 (diatone) の典型例である「名前動後」については,[2009-11-01-1], [2009-11-02-1], [2011-07-07-1], [2011-07-08-1], [2011-07-10-1], [2011-07-11-1]の一連の記事で論及してきた.主に名詞と動詞の差異を強調してきたが,形容詞もこの議論に関わってくる([2011-07-07-1]の記事では関連する話題に言及した).強勢位置について,形容詞は原則として名詞と同じ振る舞いを示し,動詞と対置される.いわば「形前動後」である.

形前動後の事実は,まず統計的に支持される.Bolinger (156--57) によれば,3万語の教育用語彙集からのサンプル調査によると,多音節語について,形容詞の91%が non-oxytonic (最終音節以外に強勢がある)だが,動詞の63%が oxytonic (最終音節に強勢がある)であるという.単音節語については,強勢の位置が前か後ろかを論じることはできないしその意味もないが,単純に動詞と形容詞の個数の比率を取ると動詞が60.7%を占める.単音節語の強勢は通常 oxytonic と解釈されるので,この比率は形容詞に比して動詞の oxytonic な傾向を支持する数値といえよう.

形前動後という強勢位置の分布に関連して,Bolinger は両品詞の語形成上の差異に言及している.形容詞は接尾辞によって派生されるものが多いが (ex. -ant, -ent, -ean, -ial, -al, -ate, -ary, -ory, -ous, -ive, -able, -ible, -ic, -ical, -ish, -ful) ,動詞は接頭辞による派生が多い (ex. re-, un-, de-, dis-, mis-, pre-) .例外的にそれ自身に強勢の落ちる -ose のような形容詞接尾辞もあるが,例外的であることによってかえって際立ち,音感覚性 (phonaesthesia) に訴えかける 増大辞 ( augmentative ) としての機能を合わせもつことになっている(増大辞については[2009-08-30-1]の記事「投票と風船」も参照).bellicose, grandiose, jocose, otiose, verbose などの如くである.

当然のことながら,強勢のない接尾辞により派生された多くの形容詞は必ず non-oxytonic となるし,強勢のない接頭辞により派生された多くの動詞は強勢が2音節目以降に置かれることになり oxytonic となる可能性も高い.この議論を発展させるには,各接辞の生産性や派生語の実例数を考慮する必要があるが,接辞による派生パターンの相違が形前動後の出現に貢献したということであれば大いに興味深い.また,名詞の派生も,形容詞の派生と同様に,接頭辞ではなく接尾辞を多用することを考えれば,名前動後の説明にも同じ議論が成り立つのではないだろうか.

・ Bolinger, Dwight L. "Pitch Accent and Sentence Rhythm." Forms of English: Accent, Morpheme, Order. Ed. Isamu Abe and Tetsuya Kanekiyo. Tokyo: Hakuou, 1965. 139--80.

2011-07-16 Sat

■ #810. -ly 副詞の連続は cacophonous か [adverb][suffix][euphony][-ly]

昨日の記事「euphony and cacophony」([2011-07-15-1]) に関連して,cacophony の話題を1つ.規範的な見解によると,extremely carefully のような -ly 副詞の連続は避けるべきとされる.この場合には,with extreme care などの代替表現を用いるのが適切とされる.Fowler's Modern English Usage の "-ly" の項 (p. 473) にも,-ly 副詞の連続が規範的には好まれないという旨,解説がある.

Considerations of euphony and meaning make it desirable to avoid placing two -ly adverbs in succession when their function in the sentence is different. Thus We are utterly, hopelessly, irretrievably, ruined is acceptable because each of the -ly adverbs has the same relation to ruined. But the following show slightly uneuphonious contiguities: Many of the manuscripts were until comparatively recently in the keeping of Owen's family---English, 1987; he reverts to it (apparently disbelievingly) on several occasions---Encounter, 1987; Appearing relatively recently, Kyra represented change---New Yorker, 1987. The cruder type Soviet industry is at present practically completely crippled is avoidable by substituting almost for practically.

ここでは,部分的に euphony の観点から(つまり cacophony として) -ly の連続の非が論じられているが,この問題に euphony あるいは cacophony の観点を持ち込むことはできないのではないか.引用内で明示されているとおり,複数の -ly 副詞が等位接続されて全体としてある形容詞や副詞にかかる場合には,問題なく容認される.むしろ,この場合には脚韻により強意の効果が増幅されており,euphonious であるとすら解釈されうる.

ところが,統語的に等位の関係ではなく従属の関係を示す comparatively recently のような例では,規範的には容認度が落ちると述べられている.その理由は,引用内に明示はされていないが,議論の流れからすると cacophonous だからということになろう.euphony や cacophony は音(連続)に関する評価を表わす用語であり,統語論・意味論に言及するものではないことを前提とすれば,同じような -ly 副詞の連続が,かたや euphony でかたや cacophony であると評価されるのは妙である.-ly 副詞の連続が忌避されるのは,もっぱら統語意味論的な基準によるのではないだろうか.

しかし,cacophony の観点を完全に無視するわけにいかないのかもしれない.等位関係と従属関係とでは抑揚と強勢のパターンが異なるが,この微妙な差異が euphony と cacophony とを分けている可能性がある.あるいは,原則として cacophonous ではあるが,等位接続された -ly は強意を増幅させる文体的効果ゆえに容認度が上がると考えることができるかもしれない.

接尾辞 -ly については,[2009-06-07-1]の記事「接尾辞 -ly は副詞語尾か?」を参照.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2011-07-05 Tue

■ #799. 海賊複数の <z> [plural][netspeak][suffix][corpus][z][alphabet]

複数形ウォッチャーとして,気になる複数接尾辞がある.発音は -s の場合と同様だが,綴字が <z> となる「z 複数」である.Crystal (137) が以下のように指摘していた.

New spelling conventions have emerged, such as the replacement of plural -s by -z to refer to pirated versions of software, as in warez, tunez, gamez, serialz, pornz, downloadz, and filez. (137)

それぞれ発音の差異を伴わない完全に綴字上の異形態だが,いかがわしい効果は抜群である.このいかがわしさが何に由来するのかといえば,<z> の文字自体のもつ異様さだろう.[2010-07-17-1]の記事「しぶとく生き残ってきた <z>」で取りあげたように,<z> はきわめて影の薄い文字だが,<s> の明らかに期待されるところで <z> が前景化されるとやけに目立つ.

しかし,「海賊複数」 ( plural of piracy ) とでも呼びたくなるこの <z> 接尾辞(字)の使用は,現在では NetSpeak での隠語としての使用に限定されているようだ.COCA ( Corpus of Contemporary American English ) の検索によると,warez で4例がヒットした( warez 以外の上掲の語はヒットなし).以下はそのうちの1例で,2004年の Houston Chronicle からの記事である.

CW Shredder - www.spyware info.com/merijn/ Developed by the same author as Hijack This!, CW Shredder removes a very common piece of spyware known as the Coolwebsearch Trojan. It takes advantage of a flaw in a key component of Windows - Microsoft's version of the Java Virtual Machine - to install itself via pop-ups often found on porn and illegal software (a.k.a. "warez") sites.

他に BNCweb で "*z_NN2" として検索してみると,BOYZ が多数ヒットした.ただし,これはアメリカの人気グループ Boyz II Men やアメリカ英語 Boyz n the Hood への言及によるもので,海賊複数とは趣が異なる.とはいえ,固有名や商品名(の宣伝)に非標準的な綴字を用いることは商業広告では広く見られる現象であり(例えば Heinz 社の "Heinz Buildz Kidz" ),目立たせる効果を狙っている点では共通性が感じられる.

ちなみに,Kirg(h)iz 「キルギス人」がヒットしたが,これはロシア語の綴字に準じたもので単複同形であるにすぎない(異形として Kirg(h)izes もあり).

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2011-06-26 Sun

■ #790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布 [me_dialect][inflection][suffix][participle][lalme][map][3pp][3sp]

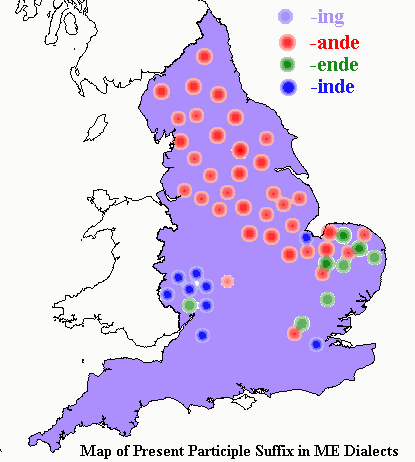

中英語の方言差を特徴づける形態素は数多くあるが,顕著なものの1つに現在分詞語尾がある.現代英語の -ing に相当する語尾だが,大きく分けて -ing, -ande, -ende, -inde の4種類があり,それぞれ特徴的な分布を示す.以下は,LALME の Dot Map 345--51 を参照して,およその分布を再現したものである.

-ing はすでに England の全域に分布しており,方言特徴と呼ぶのはふさわしくないかもしれないが,その異形態として現われる -nd(e) 形の母音部分の差が方言をよく弁別する.-ande の分布は Northern から East Midlands にかけての地域(かつての Danelaw )に一致する.-ende は East Midlands ,-inde は South-West Midlands に集中する.ロンドン付近で複数の異形態が観察されるのは,その地がまさに諸方言の境であることを示している.

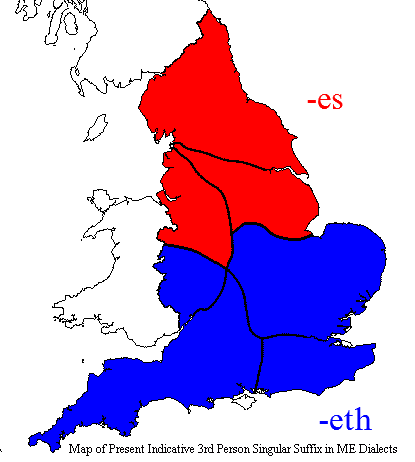

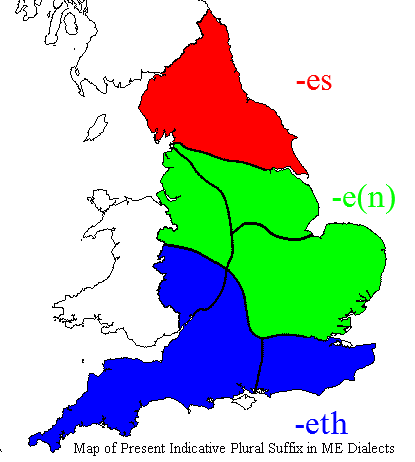

現在分詞語尾の他には,直説法3人称単数現在語尾と直説法複数現在語尾が,方言特徴をよく表わすものとして知られている.この2項目の分布は残念ながら直接 LALME の Dot Map には与えられていない.いきおい図式的ではあるが,Burrow and Turville-Petre (31--32) の記述を参考に,地図化してみた.

この3つの動詞屈折語尾に注目するだけでも,ある程度,中英語の方言の絞り込みができるだろう.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2005.

2011-05-12 Thu

■ #745. 結婚の誓いと wedlock [etymology][folk_etymology][royal_wedding][suffix][thesaurus][youtube][book_of_common_prayer]

先日の William & Catherine の royal wedding の「結婚の誓約」 (marriage vows) について,transcript が BBC: Royal wedding: Transcript of marriage service に掲載されている(本記事の末尾に再掲).誓約の場面は,こちらの Youtube 動画よりどうぞ.

結婚式を含む宗教的儀式の言語は,古い表現を豊富に残していることが多い.英国国教会の marriage vows は,1549年に出版された The Book of Common Prayer の誓約が土台となっており,以降,軽微な改変はあったものの,ほぼそのままの形で現在にまで伝わっている.したがって,今回の誓いも現代英語より近代英語を体現しているというほうが適切であり,古風な表現に満ちている.聖書の言語と同様,歴史英語の入門にはうってつけの教材だろう.

さて,英国国教会の長 the Archbishop of Canterbury が用いた古風な表現の1つに「結婚(している状態);婚姻」を表わす wedlock がある.holy wedlock と使われているように,宗教的に認められた婚姻関係を指すことが多い.語形をみる限り,lock 「錠前」と結びつけられるのではないかと考えるのが普通だろう.新郎新婦が "till death us do part" と誓い合っているように,夫婦の愛が錠前のように固く結びつけられるという含意ならばロマンチックだが,既婚者の多くが真っ先に想像する「結婚の錠前」とは,日常生活上のあれやこれやの制限のことだろう."Wedlock is a padlock." なる金言がある通りである.中世の登記には,独身者はラテン語で solutus 「放たれた,つながれていない」と表記されたが,これもよく理解できる.

wedlock を上記のように「結婚という錠前」と解釈する語源は言い得て妙,と膝をたたく既婚者も少なくないと思われるが,これはよくできた民間語源 ( folk etymology ) である.語源学の正しい教えに従えば,既婚者は錠前から解放される.wedlock は古英語より使われていた本来語で,当時は wedlāc という形態だった.-lāc は動作名詞を作る接尾辞で,wed 「誓い」と合わせて,本来は「誓いの行為;誓約」ほどの意味だった.そこから「結婚の誓約」の語義が生じ,中英語期には「結婚(している状態)」を表わすようになったのである.接尾辞 -lāc は,古英語では他にも以下のような派生語に見られたが,現代にまで残ったのは wedlock のみである.

brȳdlāc "nuptials", beadolāc "warfare", feohtlāc "warfare", heaðolāc "warfare", hǣmedlāc "carnal intercourse", wiflāc "carnal intercourse", rēaflāc "robbery", wītelāc "punishment", wrōhtlāc "calumny"

wedlock や marriage は類義語が多い.Visuwords の marriage や wedlock で類義語の関係図を見ると,結婚がすぐれて社会的な制度,社会的な拘束力のある「誓約の行為」であることを実感することができる.類義語の視覚化ツールとしては,[2010-08-11-1]の記事「toilet の豊富な婉曲表現を WordNet と Visuwords でみる」で紹介した Visual Thesaurus も参考までに.

Archbishop to Prince William: William Arthur Philip Louis, wilt thou have this woman to thy wedded wife, to live together according to God's law in the holy estate of matrimony?

Wilt thou love her, comfort her, honour and keep her, in sickness and in health; and, forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live?

He answers: I will.

Archbishop to Catherine: Catherine Elizabeth, wilt thou have this man to thy wedded husband, to live together according to God's law in the holy estate of matrimony? Wilt thou love him, comfort him, honour and keep him, in sickness and in health; and, forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live?

She answers: I will.

The Archbishop continues: Who giveth this woman to be married to this man?

The Archbishop receives Catherine from her father's hand. Taking Catherine's right hand, Prince William says after the Archbishop: I, William Arthur Philip Louis, take thee, Catherine Elizabeth to my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse: for richer, for poorer; in sickness and in health; to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law; and thereto I give thee my troth.

They loose hands. Catherine, taking Prince William by his right hand, says after the Archbishop: I, Catherine Elizabeth, take thee, William Arthur Philip Louis, to my wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse: for richer, for poorer; in sickness and in health; to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law; and thereto I give thee my troth.

They loose hands. The Archbishop blesses the ring: Bless, O Lord, this ring, and grant that he who gives it and she who shall wear it may remain faithful to each other, and abide in thy peace and favour, and live together in love until their lives' end. Through Jesus Christ our Lord. Amen.

Prince William takes the ring and places it upon the fourth finger of Catherine's left hand. Prince William says after the Archbishop: With this ring I thee wed; with my body I thee honour; and all my worldly goods with thee I share: in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

The congregation remains standing as the couple kneels. The Archbishop says: Let us pray.

O Eternal God, Creator and Preserver of all mankind, giver of all spiritual grace, the author of everlasting life: send thy blessing upon these thy servants, this man and this woman, whom we bless in thy name; that, living faithfully together, they may surely perform and keep the vow and covenant betwixt them made, whereof this ring given and received is a token and pledge; and may ever remain in perfect love and peace together, and live according to thy laws; through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Archbishop joins their right hands together and says: Those whom God hath joined together let no man put asunder.

The Archbishop addresses the congregation: Forasmuch as William and Catherine have consented together in holy wedlock, and have witnessed the same before God and this company, and thereto have given and pledged their troth either to other, and have declared the same by giving and receiving of a ring, and by joining of hands; I pronounce that they be man and wife together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

The Archbishop blesses the couple: God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, bless, preserve, and keep you; the Lord mercifully with his favour look upon you; and so fill you with all spiritual benediction and grace, that ye may so live together in this life, that in the world to come ye may have life everlasting. Amen.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2011-04-29 Fri

■ #732. -dom は生産的な接尾辞か [suffix][productivity]

[2009-05-18-1], [2011-04-28-1]の記事で接尾辞 -dom について紹介したが,昨日の記事[2011-04-28-1]を書いたあとで,引用に含まれていた Wentworth の論文を読んでみた.-dom に的を絞った驚くほど網羅的な研究だった.結論らしい結論はないのだが,-dom の具体例の列挙により事実上この接尾辞の生産性 (productivity) を示した研究といっていいだろう.論文のあらましに近くなるが,以下に要点を書き留めておく.

まず,Wentworth (280--81) は主に20世紀の言語学者の -dom の生産性に関する言及を数多く収集し,"inactive" とする論者と "active" とする論者の間で意見が完全に割れていることを示す."inactive" とする言及の1例として,1935年の "-dom . . . is to all intents and purposes now dead" が挙げられる,"active" とするものには同年の ". . . still active, that is to say, regarded as easily available for the coining of new compounds . . ." が挙げられる.

収集した言及の中に,19世紀後半の同時代の軽蔑的な反応が含まれており興味深い (283--84) .

Among the recent vulgarisms that have crept into the press is an abuse of the suffix dom . . . as legitimately used in kingdom, christendom . . . The word, however, does not admit of unlimited extension at the hands either of neologists or of would-be comic writers. 'Officialdom is strong in France . . . '

次に,Wentworth は,1840年からの100年間で初めて印刷上に現われた262個の -dom 語を列挙する (284--85) .20世紀に入ってからの40年間だけでほぼ半数の132語が列挙されている.これだけを見ても,昨日の OED に基づく通時的分布が,20世紀における -dom の生産性を相当に過小評価しているということが分かる.ただし,Wentworth は特定の著者や特定の年に -dom の新語が現われていることに注意を喚起している.

英米の著名な作家による -dom 語の使用例を概観した後,Wentworth は1800年以降に現われた約300語の -dom 語の "usage status" について調査する.そのほとんどが "standard" な語であると指摘しており,-dom の生産性を暗に示しているようである (290) .

Of the approximately 300 Modern English words treated in this inquiry, all but a relative few are standard. Many are rich in connotation of empire, of politic organization, of dominion real or fancied. Some are daring, poetic, curious, whimsical. But such traits hardly disqualify the words as standard English, so broad is that concept.

次に,-dom の語形成上の特徴,-dom 語の強勢の位置が考察される (293--94) .形容詞の基体に接尾辞のついた少数派の例として halidom, bourgeoisdom, carefreedom, topsyturvydom, awaredom, Englishdom, Germandom, ramshackledom が紹介されるが,最も頻度の高い -dom 語が freedom や wisdom など形容詞由来であることが指摘される (293) .

続けて,各 -dom 語が,権威あるいくつかの辞書に見出し語として含められているかどうかを確認する (294) .しかし,ある -dom 語が文証されたことがあるかどうかということは必ずしも生産性の指標とはならないことを示唆し,Jespersen から次の一節を引用しつつ -dom の潜在的な生産性を評価している (295) .

A word may have been used scores of times without finding its way into any dictionary,---and a word may be an excellent one even if it has never been used before by any human being. If at its first appearance it is just as intelligible as if it had been in constant use for centuries, why should the first occurrence be more faulty than the three-thousandth?

最後に,1800年以降に現われた -dom 語が300個ほどリストアップされる (296--306) .狭い話題を深く追究するという,研究の王道を行く印象的な論文だった.

分かっていたつもりだが,接辞の生産性の問題はやはりその定義から始めなければならないなと改めて実感した.

・ Wentworth, Harold. "The Allegedly Dead Suffix -dom in Modern English." PMLA 56 (1941): 280--306.

2011-04-28 Thu

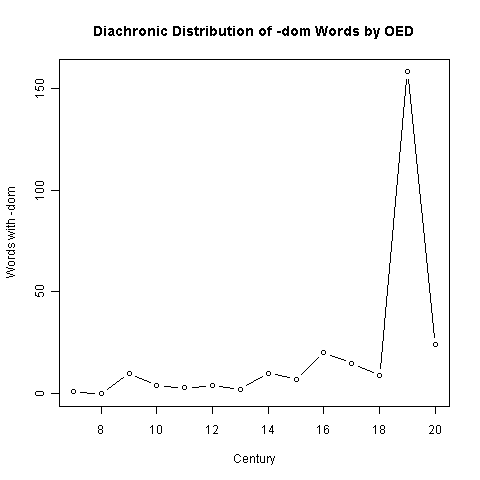

■ #731. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布 [suffix][oed][corpus][productivity]

[2009-05-18-1]の記事「接尾辞-dom をもつ名詞」では現代英語で使われる -dom 語をいくつか挙げたが,今回は通時的な観点からこの接尾辞を眺めてみたい.Bauer (220) によると,-dom は一度は瀕死の接尾辞とみなされるほどに衰退していたが,現代英語では一定の生産性を取り戻してきているという.

-dom This suffix forms abstract, uncountable nouns from concrete, countable ones. For a long time it was thought that the suffix was moribund or totally non-productive, but Wentworth (1941) showed that it had never completely died out, and it is still productive in contemporary English, though not very much so. Recent examples include Dollardom, fagdom, gangsterdom, girldom (all OEDS). (220)

-dom は原則として名詞の基体に付加して抽象名詞を作るが,freedom のように形容詞の基体に付加する例もある.

OED で通時的分布を調べてみた.[2011-01-05-1]で紹介した「OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI」を利用して世紀ごとに -dom 語を数え上げ,以下のように視覚化した.Sodom などの雑音も多少は混じっており,ざっと見て気付いたものは削除したが,大雑把な数え上げとして理解されたい.数値データはこのページのHTMLソースを参照.

中英語から近代英語にかけてのじわじわとした復活,そして19世紀の爆発は印象的である.20世紀の下火は,現実を反映しているのか,あるいは OED の語彙収集上の事情によるものだろうか.いずれにしても19世紀以降の新 -dom 語彙はすべてが低頻度語で,nonce-word も多い.Frequency Sorter によると,ANC (American National Corpus) で10回以上用いられているものは,fandom, boredom, stardom, fiefdom くらいだ.

接辞の生産性 (productivity) は理論的に計算するのが難しいとされる (Baayen and Lieber) .-dom の19世紀の爆発は20世紀そして21世紀にどの程度続いているのか,直感的に捉えられる接辞の生産性とは客観的にどのように記述されるのか,生産性の問題にコーパスがどのように活用できるのか.-dom に注目するだけでも,様々な問題が持ち上がってくる.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

・ Baayen, Harald and Rochelle Lieber. "Productivity and English Derivation: A Corpus-Based Study." Linguistics 29 (1991): 801--43.

2011-04-16 Sat

■ #719. plagiarism [etymology][suffix][latin][loan_word][semantic_change]

昨今,大学教育の現場では,授業で課すレポートなどにみられる剽窃が問題となっている.『明鏡国語辞典』によると,剽窃とは「他人の文章・作品・学説などを盗用し,自分のものとして発表すること」とある.手軽にウェブ上の情報をコピーすることができるようになり,剽窃の敷居が低くなっているのだろう.同時に,剽窃を行なう者の罪の意識も低くなっている.「剽」は「素早くかすめとる」,「窃」は「そっと盗む」の意で,剽窃は万引き程度の深刻さでしかとらえられていないようだ.しかし,「剽窃,盗作」を意味する英単語 plagiarism の語源をひもとくと,剽窃の犯罪としての本来の重みを理解することができる.

plagiarism あるいは plagiary は,17世紀にラテン語から英語に入ってきた語である.ラテン語 plagiārius は本来「誘拐犯」を指した.英語でも,plagiary が借用されて間もない17世紀中にはこの語義が保たれていたが,その後,廃用となった.ラテン語 plagiārius 「誘拐犯」のもとになっているのは,plaga 「狩猟用の網,罠」である.罠で捕らえることが,盗みであり,誘拐であった.さらに遡ると,印欧祖語 *plek- 「編む」という語根へたどり着く.この語根からは,「巻く,たたむ」という類義より,-ple ( ex. simple, triple, multiple ), -plex ( ex. complex ), -plicate ( ex. duplicate, implicate ) などの生産的な接尾辞が発達した.

このように,plagiarism は「編む」→「網」→「罠」→「誘拐」→「剽窃」という意外な意味の連鎖により発達してきた,歴史を背負った語である.剽窃を誘拐と捉えなおせば,その罪の重さが分かるだろう.警句に満ちた Ambrose Gwinnett Bierce の The Devil's Dictionary (1911) によると,動詞 plagiarize は次のように定義されている."To take the thought or style of another writer whom one has never, never read." さすがに,うまい.

2011-03-11 Fri

■ #683. semantic prosody と性悪説 [semantic_prosody][semantic_change][suffix]

孟子の性善説と荀子の性悪説は性論の根本的な問題を提供しているが,言語学の立場からすると,おそるおそるながら性悪説に軍配が上がるのではないかと考えている.

これには,最近,主に名詞から形容詞をつくる接尾辞 -ish の通時的研究をしたことが関係している.その研究の詳細は割愛するが,[2009-09-07-1]の記事で取り上げた -ish の機能的拡大を,OED により通時的に跡づけようとした研究である.本来 -ish は,国名・地名を表わす名詞からその形容詞を作り出す派生接尾辞として,意味的には中立だった ( ex. Angle > English; Kent > Kentish ) .しかし,-ish の接続する対象が人間や動物やを表わす名詞へ拡大するに及んで,徐々に軽蔑的な意味を帯びるようになった ( ex. child > childish; dog > doggish ) .結論として,-ish は基体が表わす存在のもつ悪い特徴を引き出して,軽蔑的な connotation をもつ形容詞を派生させる機能を発展させてきたと締めくくった.その研究では semantic prosody や semantic preference という用語こそ使わなかったが,関連する話題であることは明らかである.最近の semantic prosody の議論では語以上の単位が前提となっているようだが,-ish という語より小さい形態素にも応用できるものと思われる.

-ish の機能的拡大は,基体の表わす存在の悪い特徴を引き出すという点に多くを負っており,性悪説に基づいていると言いたいわけだが,-ish の1例のみを証拠に挙げて英語(あるいは言語一般)は性悪説に基づいていると主張するのは,もちろん性急である.しかし,少なくとも英語の意味論を見渡すと,-ish 以外にも英語の negative 志向を示唆する諸例が見つけられる.

例えば,[2010-08-13-1]の記事で見たように,意味変化の分類に意味の良化 ( amelioration ) と悪化 ( pejoration ) が区別されるが,英語史からの事例としては悪化の例のほうが多い ([2010-09-14-1]) .

また,semantic prosody を論じた[2011-03-04-1], [2011-03-02-1]の記事で述べたように,utterly, happen, set in など,unfavourable な音色を帯びる例のほうが逆の例よりも多い.Partington は "It may be the case, one suspects, that humans have a greater tendency or need to communicate to each other the 'bad things' which happen in life and this could be reflected in texts" (133) と述べているし,Louw も同じ趣旨で "there seem, prima facie, to be more 'bad' prosodies than 'good' ones" (qtd in Partington, p. 133 as from Louw, p. 171) と言っている.

一般化は慎むべきとは思いつつ,-ish に関する拙著論文 (forthcoming) では言語性悪説を以下のように述べた.

Since in the nature of human beings it is arguably easier to criticise, rather than praise, others particularly in everyday, colloquial, or vulgar context, it is small wonder why -ish should tend to extract a negative rather than a positive aspect out of people's close neighbours.

今後も言語にみられる negative 志向の例を収集してゆきたい.それだけだと暗いので,positive 志向の性善説の例(見込み少数)も忘れずに・・・ (see [2010-09-11-1]) .

・ Partington, A. "'Utterly content in each other's company': Semantic Prosody and Semantic Preference." International Journal of Corpus Linguistics 9.1 (2004): 131--56.

・ Louw, B. "Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies." Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Eds. M. Baker, G. Francis and E. Tognini-Bonelli. Amsterdam: John Benjamins, 1993. 157--76.

2010-12-15 Wed

■ #597. starve と starvation [euphemism][semantic_change][hybrid][suffix][etymology]

昨日の記事[2010-12-14-1]で古英語で「死ぬ」は steorfan ( > PDE starve ) だったことを話題にした.語源を探ると,案の定,この動詞自体が婉曲表現ともいえそうである.印欧祖語の語根 ( root ) としては *ster- "stiff" にさかのぼり,動詞としては「硬くなる」ほどの意味だったろうと想定される.

したがって,starve の意味変化は当初から比喩的,婉曲的な方向を指し示していたということになる.一方,古英語から中英語にかけての意味変化は,昨日述べた通り特殊化 ( specialisation ) として言及される.餓死という特殊な死に方へと意味が限定されてゆくからだ.意味の特殊化の萌芽は,12世紀の starve of [with] hunger といった表現の出現に見いだすことができる.さらに,現代までに餓死とは関係なく単に「腹が減る」「飢えている,渇望している」といった意味へと弱化してきた.

もう1つおもしろいのは,名詞形 starvation である.初出は1778年と新しいが,派生法がきわめて稀である.starve という本来語に,ロマンス語系の名詞接尾辞 -ation が付加している混種語 ( hybrid ) の例であり,実に珍しい.-ation では他に類例はあるだろうか? 基体の語源が不詳の(したがってもしかすると本来語かもしれない)例としては flirtation (1718年),botheration (1797年)がある.

2010-12-11 Sat

■ #593. 現代によみがえった古い接尾辞 -wise [suffix][word_formation][productivity]

"in the manner or direction of ---" ほどの様態の意味を表わす現代英語の接尾辞 -wise は古英語由来の古い接辞である.古英語の wīse は "way, fashion, custom, habit, manner" を意味する名詞として独立していた.現代英語では単独で用いられることはほとんどないが,例えば clockwise, counterclockwise, crosswise, lengthwise, likewise, otherwise, sidewise, slantwise などの語の最終要素として埋め込まれている.

接尾辞としての -wise は,英語の歴史を通じて特に生産性が高かったわけではない.むしろ,上記の少数の語のなかに化石的に残存するばかりの存在感でしかなかった.ところが,1930--40年代から -wise はゾンビのように復活し,著しく生産性の高い副詞接辞へと変貌した.くだけた発話では "as regards, concerning, in terms of" ほどの意味で,どんな名詞にでも付加しうる.近年の日本語でいう「?的に(は)」に相当するといえるだろうか.辞書からいくつか例文を拾ってみた.

・ Things aren't too good businesswise.

・ Security-wise they've made a lot of improvements.

・ Career-wise, this illness couldn't have come at a worse time.

・ It was a much better day weather-wise.

・ We were housed student-wise in dormitory rooms.

・ What shall we do foodwise - do you fancy going out to eat?

・ Moneywise, of course, I'm much better off than I used to be.

・ What do we need to take with us clothes-wise?

・ It was a poor show, talent-wise.

語法と略史の解説には American Heritage Dictionary of the English Dictionary のコラムが便利である.

ブランショ (113) によれば,この -wise の復活は「英語話者の集団意識の深層」に関わる問題だという.

思いがけずその起源に戻ることができたことで,長い間古風とみなされてきたゲルマン語の接尾辞 -wise は,1940年以来奇妙な運命を経験することになる.Budgetwise, drugwise, healthwise, personalitywise, securitywise 等である.英米語のこの現象については今日までいかなる説明もされてこなかったが,これは現代の英語を話す人々の集団意識の中に最も古い接辞が存在していることと,深層において力を発揮していることを証明するものである.

・ ジャン=ジャック・ブランショ著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語語源学』 〈文庫クセジュ〉 白水社,1999年. ( Blanchot, Jean-Jacques. L'Étymologie Anglaise. Paris: Presses Universitaires de France, 1995. )

2010-04-28 Wed

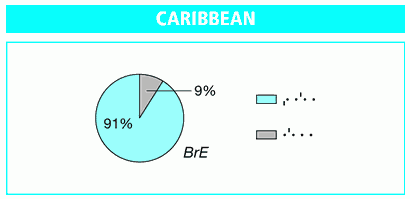

■ #366. Caribbean の綴字と発音 [pronunciation][suffix][stress]

[2010-03-14-1] ( controversy ) , [2010-04-04-1] ( harass ) の記事に引き続き発音の揺れの話題.世界英語 ( World Englishes ) や creole を話題にするときに外せない地域としてカリブ海地域 ( the Caribbean ) がある.ところが,私はどういうわけかこの単語の綴字と発音をいつまでたっても覚えられない.今回の記事は,自らそれについて書くことで記憶をしっかり定着させようという狙いがある.

まずは,綴字から.基体の Carib /ˈkærɪb/ 自身は難しくない.この語はアメリカ・インディアン諸語の一つ Arawak 語からスペイン語を経由して16世紀に英語に入ってきた.かの Christopher Columbus が Haiti と Cuba で最初に記録した語だという.原義は "brave people".

この語に接尾辞 -ean をつけると Caribbean となる.接尾辞 -ean は固有名詞について「?の(人),?に属する(もの)」を意味する形容詞・名詞を作る.16世紀後半辺りから使用され始め,Epicurean, European, Promethean などを生み出した.同語源,同義の -ian と混乱しないようにするのがポイント.ここまではよいのだが,<b> の重なるところで引っかかる.強勢の位置とも関連する綴字規則と理解したいところだが,そもそも強勢の位置に揺れがあるというのだから心許ない.次に発音を見てみよう.

LPD によると,この語には二通りの発音が認められる.一つは /ˌkærəˈbi:ən/,もう一つは /kəˈrɪbiən/ である.LPD のイギリス英語での Preference poll では,下図の通り前者が91%,後者が9%である.数値上は差が歴然としているようだが,留学中に英語母語話者のフラットメイトとどっちの発音が正しいのだろうねと議論になった記憶があるから,揺れに伴う不確かさの感覚は数値が示す以上にあるのかもしれない.

個人的には多数派の /ˌkærəˈbi:ən/ を採用することにしよう.<b> も二つ,強勢も二つ ( primary and secondary stresses ) と覚えておけばいいかもしれない.しかし,ここまで書いても数日後に聞かれたら忘れていそう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2010-04-18 Sun

■ #356. 動物を表すラテン語形容詞 [adjective][suffix][latin][loan_word][etymology][animal]

[2010-03-24-1], [2010-03-25-1]の記事で,動物とその肉を表す名詞の語種について話題にした.今回はそれと多少なりとも関連した,動物名詞とその形容詞の語種について取りあげる.

動物名詞からその派生形容詞を作るには,いくつかの方法がある.最も生産的なのは -like を接尾辞としてつける方法で,事実上,どの動物名詞にも適用できる ( ex. doglike, squirrel-like ).また,生産性の点では -like には及ばないが,接尾辞 -ish や -y を付加する例も比較的よく見られる ( ex. apish, sheepish; lousy, snaky ).しかし,今回取り上げたいのは -ine という接尾辞を含むラテン語に由来する動物形容詞である.動物名詞の多くは英語本来語であり,ラテン語由来の -ine 形容詞とのペアをみると,互いに形態的に関連づけることは当然ながら難しい.いくつか例を挙げる.

| NOUN | ADJECTIVE |

| bear | ursine |

| bull | taurine |

| cat | feline |

| cow | bovine |

| crow | corvine |

| deer | cervine |

| dog | canine |

| fox | vulpine |

| horse | equine |

| pig | porcine |

| wasp | vespine |

| wolf | lupine |

一見すると見当がつきにくいが,英語もラテン語も広い意味では印欧語族の仲間であるから,cow / bovine,crow / corvine, wasp / vespine などは究極的には同根である.

一方,動物名詞が英語本来語でない場合には,その -ine 形容詞との形態的な差はないか,あるいはあったとしても僅少である.以下の例では,eagle / aquiline 辺りが注意を要するくらいか.

| NOUN | ADJECTIVE |

| ass | asinine |

| eagle | aquiline |

| elephant | elephantine |

| falcon | falconine |

| giraffe | giraffine |

| gorilla | gorilline |

| hy(a)ena | hy(a)enine |

| lion | leonine |

| panther | pantherine |

| serpent | serpentine |

| viper | viperine |

| vulture | vulturine |

| zebra | zebrine |

-ine 形容詞は学術的な響きを有するため,普段お目にかかる機会は少ない.しかし,このような限られた分野では,よく見られる接尾辞である.

・ Malkiel, Yakov. "Why Ap-ish but Worm-y?" Studies in Descriptive and Historical Linguistics: Festschrift for Winfred P. Lehmann. Ed. Paul J. Hopper. Amsterdam: Benjamins, 1977. 341--64. esp. Page 342.

2010-04-08 Thu

■ #346. フランス語 -ir 動詞 [french][loan_word][inflection][suffix][palatalisation]

英語には finish, punish など,接尾辞 -ish で終わるフランス語由来の動詞がいくつかある.いずれも現代フランス語文法で第2群規則動詞,いわゆる -ir 動詞と呼ばれる動詞が英語に入ったものである.代表として punir ( PDE punish ) の現在形活用を挙げよう.

| sg. | pl. | |

|---|---|---|

| 1st person | je punis | nous punissons |

| 2nd person | tu punis | vous punissez |

| 3rd person | il punit | ils punissent |

フランス語は原則として語尾の文字を発音しないので,語尾に /s/ が現れるのは複数人称のみである.見出しの形(不定詞)も punir で /s/ は現れない.つまり,英語はどういうわけか複数人称にのみ表れる /s/ を,語幹の一部としてくっつけたまま借用してきたのである.そして,この /s/ 音が口蓋化によって1400年頃までに /ʃ/ 音へと変化し,<-isshe> などと綴られるようになった.以下は,現代英語 -ish と現代フランス語 -ir の対応する動詞のペアである.

| English | French |

|---|---|

| abolish | abolir |

| accomplish | accomplir |

| banish | bannir |

| brandish | brandir |

| burnish | brunir |

| cherish | chérir |

| demolish | démolir |

| embellish | embellir |

| establish | établir |

| finish | finir |

| flourish | fleurir |

| furbish | fourbir |

| furnish | fournir |

| garnish | garnir |

| impoverish | appauvrir |

| languish | languir |

| nourish | nourrir |

| perish | périr |

| polish | polir |

| punish | punir |

| ravish | ravir |

| tarnish | ternir |

| vanish | evanouir |

| varnish | vernir |

通常,不定詞や単数人称の活用形あたりが無標 ( unmarked ) とみなされ,そこから語幹が取り出されるものなのだろうが,上記の語では事情が異なっていた.なぜこうした有標的な ( marked ) ことが起こったのかは,よくわからない.興味深いのは,同じ -ir 動詞に由来する語でも,英語で -ish をもたない obey ( F obéir ) のような例があることである.ただ,歴史的には obeish も英語で記録されており,-ish をもたない obey が一般化したのはなぜかという疑問が生じる.

2010-03-07 Sun

■ #314. -ise か -ize か (2) [spelling][bre][bnc][lob][flob][corpus][suffix][z]

[2010-02-26-1]の記事で取りあげた話題の続編.先日の記事では,単語によって比率は異なるものの,イギリス英語では -ise と -ize の両方の綴字が行われることを,BNC に基づいて明らかにした.高頻度20語については,おおむね -ise 綴りのほうが優勢ということだった.

通時的な観点がいつも気になってしまう性質なので,そこで新たな疑問が生じた.-ise / -ize のこの比率は,過去から現在までに多少なりとも変化しているのだろうか.大昔までさかのぼらないまでも,現代英語の30年間の分布変化だけを見ても有意義な結果が出るかもしれないと思い,1960年代前半のイギリス英語を代表する LOB ( Lancaster-Oslo-Bergen corpus ) と1990年代前半のイギリス英語を代表する FLOB ( Freiburg-LOB corpus ) を比較してみることにした.

それぞれのコーパスで,前回の記事で取りあげた頻度トップ20の -ise / -ize をもつ動詞について,その変化形(過去形,過去分詞形,三単現の -s 形,-ing(s) )を含めた頻度と頻度比率を出してみた(下表参照).

| item | LOB: rate (freq) | FLOB: rate (freq) | ||

| -ise | -ize | -ise | -ize | |

| recognise | 59.6% (99) | 40.4% (67) | 71.8% (127) | 28.2% (50) |

| realise | 63.2% (134) | 36.8% (78) | 68.7% (125) | 31.3% (57) |

| organise | 65.6% (42) | 34.4% (22) | 67.2% (43) | 32.8% (21) |

| emphasise | 37.7% (20) | 62.3% (33) | 62.9% (39) | 37.1% (23) |

| criticise | 52.0% (13) | 48.0% (12) | 80.0% (24) | 20.0% (6) |

| characterise | 0.0% (0) | 100.0% (4) | 56.3% (18) | 43.8% (14) |

| summarise | 35.3% (6) | 64.7% (11) | 64.7% (11) | 35.3% (6) |

| specialise | 56.3% (18) | 43.8% (14) | 81.8% (27) | 18.2% (6) |

| apologise | 68.8% (11) | 31.3% (5) | 70.6% (12) | 29.4% (5) |

| advertise | 100.0% (41) | 0.0% (0) | 100.0% (55) | 0.0% (0) |

| authorise | 77.4% (24) | 22.6% (7) | 68.2% (15) | 31.8% (7) |

| minimise | 90.0% (9) | 10.0% (1) | 80.0% (16) | 20.0% (4) |

| surprise | 100.0% (182) | 0.0% (0) | 100.0% (173) | 0.0% (0) |

| supervise | 100.0% (10) | 0.0% (0) | 100.0% (9) | 0.0% (0) |

| utilise | 70.0% (7) | 30.0% (3) | 83.3% (5) | 16.7% (1) |

| maximise | 50.0% (2) | 50.0% (2) | 50.0% (9) | 50.0% (9) |

| symbolise | 50.0% (3) | 50.0% (3) | 40.0% (4) | 60.0% (6) |

| mobilise | 66.7% (2) | 33.3% (1) | 20.0% (1) | 80.0% (4) |

| stabilise | 58.3% (7) | 41.7% (5) | 33.3% (3) | 66.7% (6) |

| publicise | 81.8% (9) | 18.2% (2) | 84.6% (11) | 15.4% (2) |

いずれも100万語規模のコーパスなので,トップ20とはいっても下位のほうの語の頻度はそれほど高くない.だが,全体的な印象としては,-ise の綴字が30年のあいだにじわじわと増えてきているようである.頻度比率に大きな変化の見られないものも確かにあるが,著しく伸びたものとして emphasise, criticise, characterise, summarise, specialise などがある.ただ,これはあくまで印象なので,全体的に,あるいは個別の単語について統計的な有意差があるのかどうかは別に検証する必要がある.また,LOB には characterise は一例も例証されないが characterisation は確認されたことからも,動詞だけでなく名詞形の -isation / -ization も合わせて調査する必要がある.さらには,対応するアメリカ英語の状況も調査し,イギリス英語の通時的変化(もしあるとすればであるが)と関係があるのかどうかを探る必要がある.

2010-02-26 Fri

■ #305. -ise か -ize か [spelling][ame_bre][bnc][corpus][suffix][z]

私は,普段,英語を書くときにはイギリス綴りを用いている.英国留学中,指導教官に -ize / -ization の語を -ise / -isation に訂正されてから意識しだした習慣である.そのきっかけとなったこのペアは,一般には,アメリカ英語ではもっぱら -ize を用い,イギリス英語では -ise も用いられるとされる.

イギリス英語での揺れの理由としては,アメリカ英語の影響や,接尾辞の語源としてギリシャ語の -izein に遡るために -ize がふさわしいと感じられることなどが挙げられるだろう.単語によって揺れ幅は異なるようだが,実際のところ,イギリス英語での -ise と -ize のあいだの揺れはどの程度あるのだろうか.

この問題について,Tieken-Boon van Ostade (38) に BNC ( The British National Corpus ) を用いたミニ検査が示されていた.generalise, characterise, criticise, recognise, realise の5語で -ise と -ize の比率を調べたというものである.このミニ検査に触発されて,もう少し網羅的に揺れを調べてみようと思い立ち,BNC-XML で計399個の -ise / -ize に揺れのみられる動詞についてそれぞれの頻度を出してみた.以下は,-ise / -ize を合わせて頻度がトップ20の動詞である.ちなみに,399個の動詞についての全データはこちら.

| item | -ise rate (freq) | -ize rate (freq) | -ise + -ize |

|---|---|---|---|

| recognise | 61.1% (9143) | 38.9% (5812) | 14955 |

| realise | 63.2% (9442) | 36.8% (5492) | 14934 |

| organise | 62.3% (5540) | 37.7% (3359) | 8899 |

| emphasise | 60.0% (2998) | 40.0% (1998) | 4996 |

| criticise | 54.9% (2054) | 45.1% (1688) | 3742 |

| characterise | 52.2% (1398) | 47.8% (1278) | 2676 |

| summarise | 61.4% (1164) | 38.6% (731) | 1895 |

| specialise | 70.7% (1163) | 29.3% (481) | 1644 |

| apologise | 68.8% (1084) | 31.2% (492) | 1576 |

| advertise | 99.5% (1542) | 0.5% (7) | 1549 |

| authorise | 64.5% (987) | 35.5% (543) | 1530 |

| minimise | 65.4% (984) | 34.6% (521) | 1505 |

| surprise | 99.9% (1345) | 0.1% (1) | 1346 |

| supervise | 99.8% (1303) | 0.2% (3) | 1306 |

| utilise | 68.9% (798) | 31.1% (360) | 1158 |

| maximise | 63.2% (719) | 36.8% (418) | 1137 |

| symbolise | 49.2% (324) | 50.8% (334) | 658 |

| mobilise | 45.5% (286) | 54.5% (342) | 628 |

| stabilise | 53.5% (334) | 46.5% (290) | 624 |

| publicise | 69.4% (419) | 30.6% (185) | 604 |

この表で advertise, surprise, supervise の3語については -ise が規則だとみなしてよいだろうが,それ以外は全体的に -ise がやや優勢なくらいで,イギリス英語でも -ize は十分に一般的であることがわかる.399語の平均を取ると,-ise の比率は51.6%となり,-ize とほぼ拮抗していることがわかる.詳しく調べれば個々の動詞の慣用というのがあるのかもしれないが,イギリス英語の綴り手としては,ひとまず「-ise に統一」と考えておくのも手かもしれない.

・ Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow