2012-08-02 Thu

■ #1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目 [me][french][loan_word][suffix][adjective][grammaticalisation][semantic_change][lexicology][french_influence_on_grammar]

中英語期に,フランス語の影響で,英語の本来的な言語要素が脅かされたり,置き換えられたり,変化を余儀なくされた例は枚挙にいとまがない.語のレベルではもっとも顕著であり,フランス借用語の流入ゆえに古英語語彙の多くが廃用へと追い込まれた.人名についても同じことが言えるし,綴字習慣の多くの部分についても然り,語の意味においてもそうだ ([2009-09-01-1]の記事「#127. deer, beast, and animal」などを参照).

あまり目立たないところでは,接尾辞についても同じことが言えるという指摘がある.米倉先生の論文 (238) によれば,初期中英語では,本来語要素である名詞を派生する接尾辞 -ness は "action of A", "quality of A", "thing that is A", "place of being A" などの広い意味をもっており,対応するフランス語要素である -ity は "quality of being A" のみだった.ところが,後期中英語になると,-ness は "quality of being A" のみへと意味を限定し,逆に -ity は "quality of being A" と "aggregate of being A" の意味を合わせもつようになった.つまり,意味の広がりという観点からすると,-ness と -ity の立場が逆転したことになる.ただし,対象語の意味を詳しく検討した米倉先生は,必ずしもこの概説は当たっておらず,中英語期中は両接尾辞ともに多義であったのではないかとも述べている.とはいえ,-ness が,近代英語期以降に意味を単純化し,固有の意味を失いながら,ついには名詞を派生するという形態的役割をもつのみとなった事実(=文法化 "grammaticalisation")をみれば,少なくとも意味の範囲という点では,数世紀にわたって,いかにフランス語要素 -ity に脅かされてきたかが知れよう.

接尾辞における英語とフランス語の対決および逆転現象という議論を読みながら考えていたのは,[2012-05-01-1]の記事「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」で述べた,形容詞の意味範囲の語種による差についての仮説である.その仮説を繰り返そう.

古英語では,形容詞はほぼ本来語のみであり,意味にしたがって Class A, B, C の3種類があった.中英語以降,フランス語やラテン語から大量の形容詞が借用され([2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」),その多くは記述的語義をもっていたため,Class A や Class C に属していた本来語はその圧力に屈して対応する記述的語義を失っていった.つまり,本来語は主として評価的語義をもった Class B に閉じ込められた.一方,借用語も次第に評価的語義を帯びて Class B や Class C へ侵入し,そこでも本来語を脅かした.その結果としての現在,借用語はクラスにかかわらず広く分布しているが,本来語は主要なものが Class B に属しているばかりである.

-ness と -ity の意味範囲の対立や deer, beast, animal の意味の場を巡る競合は,特定の語や接尾辞の意味に関する単発的な問題だが,より大きな語彙や語種というレベルでも,英仏語勢力の大規模な逆転現象が起こっているのではないか.

・ 米倉 綽 「後期中英語における接尾辞の生産性―-ityと-nessの場合―」『ことばが語るもの―文学と言語学の試み―』米倉 綽 編,英宝社,2012年,213--48頁.

2012-07-30 Mon

■ #1190. 初期近代英語における副詞の発達 [adverb][suffix][flat_adverb][intensifier][emode][-ly]

昨日の記事「#1189. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景」 ([2012-07-29-1]) で参照した Nevalainen の論文は,題名の示すとおり,初期近代英語における副詞の様々な話題を取り上げている.雑多な印象を受けるが,全体として次の2点を指摘しているように読める.(1) 初期近代英語には,昨日の引用に記述されているとおり,-ly 副詞の規則化の流れが確かに認められるが,細かくみれば単純副詞も残存(場合によっては拡大すら)しており,いまだ過渡期と考えるべきである.(2) この時期には,-ly 形にせよ単純形にせよ,副詞が多様化し,機能や意味も拡大した.

(1) については,「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」 ([2012-01-06-1]) や「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」 ([2012-07-12-1]) で触れたとおり,強意語としての exceeding や dreadful などが増加した事実を取り上げている([2012-01-14-1]の記事「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」も参照).また,大部分の単純副詞が中英語期以前から文証されるものの,近代英語で初めて確認されるものもあり,既存語からの類推による副詞創成の例と考えられる (ex. shallow, tight, rough, blunt, dark, quiet, weak, dirty, cheap, bad) .なお,[2012-07-16-1]の記事「#1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期」で述べた,Donner による中英語での -ly 副詞と単純副詞の意味上の区別について,Nevalainen (251) は,初期近代英語ではこの区別は体系的に見られないとしており,興味深い.

(2) については,この時代に文副詞 (sentence adverb) が増加したこと,特に法副詞 (modal adverb) が多様化したことに触れている (ex. probably, necessarily, undoubtedly, possibly, perhaps) .また,焦点化の副詞 (focusing adverb) として,even が16世紀末に「?さえ」の意味を得たことにも触れ,英語史に通じて見られる adverbialization の流れのなかに位置づけている (254--55) .

Nevalainen は,副詞発達の歴史のなかで,初期近代英語という時期は "the transitional status" (256) を表わしており,"a drift towards a more subjective expression by adverbial means" (257) を示唆するものであると結論づけている.

・ Nevalainen, Terttu. "Aspects of Adverbial Change in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 243--59.

2012-07-29 Sun

■ #1189. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景 [adverb][suffix][flat_adverb][standardisation][printing][prescriptive_grammar][productivity][emode][-ly]

[2012-07-12-1]の記事「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」で,-ly 副詞の発達してきた歴史を,単純副詞 (flat_adverb) の発達史と合わせて略述した.加えて,「#1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期」 ([2012-07-16-1]) と「#1181. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 (2)」 ([2012-07-21-1]) で,-ly 副詞が確立し拡大した背景について述べた.発達,確立,拡大というのはいずれも客観性に欠ける表現ではあるが,厳密な定義は,生産性 (productivity) の定義と同じくらいに難しい.今回は,初期近代英語における -ly 副詞の規則化を話題にするが,規則化 (regularisation) も正確に定義するのが難しい.ここでは規則化という用語への深入りはせずに,-ly が標準英語で最も普通の副詞接辞として認められ,規範文法へも受け入れられてゆく過程として,緩やかにとらえておきたい.

-ly 副詞の規則化については,Nevalainen (244) によくまとまった記述がある.

The generalisation of the adverbial suffix -ly is usually attributed to the effects of standardisation. Fisher et al. (1984: 49) point out that adverbs were already regularly marked by the -ly suffix in the Chancery documents in the fifteenth century. The acceptance of the Chancery Standard was not, however, explicit outside the Chancery itself. At the beginning of the Early Modern English period, it was the printers and educators who began to assume dominant roles in the transmission of the written standard (see Nevalainen--Raumolin-Brunberg 1989: 83--88). The growing feeling for grammatical "correctness" that Knorrek (1938: 104) and Strang (1970: 139), for instance, refer to is well documented in Robert Lowth's Short Introduction to English Grammar. Bishop Lowth writes in 1762:

Adjectives are sometimes employed as adverbs: improperly, and not agreeably to the genius of the English language. As, 'indifferent honest, excellent well:' Shakespeare, Hamlet, 'extreme elaborate:' Dryden, Essay on Dram. Poet. 'marvellous graceful:' Clarendon, Life, p. 18. (Lowth 1762/1775: 93)

つまり,中英語の終わりまでに一般化の流れの見えていた -ly 副詞が,初期近代英語の時代に印刷業者や教育者による英語標準化の動きに後押しされて規則化し,18世紀の規範文法によって駄目を押された,という経緯である.Nevalainen は,その論文で,初期近代英語においても単純副詞は前時代からの余波で活躍しており,いくつか新しく生まれたものもあると報告しているが (250) ,上に引用した記述は全体的な潮流をよく表わしているといえるだろう.

・ Nevalainen, Terttu. "Aspects of Adverbial Change in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 243--59.

2012-07-21 Sat

■ #1181. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 (2) [adverb][suffix][productivity][oe][flat_adverb][-ly]

[2012-07-16-1]の記事「#1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期」で取り上げた話題の続き.Donner によると,副詞接尾辞 -ly は,中英語の開始までに概ね確立していたということだが,ここで疑問が生じる.さらに溯って古英語での状況はどうだったのだろうか.古英語において,-lice は,形容詞語尾 -lic に,歴史的な奪格語尾に由来する e が付加された屈折的な副詞 (Lass 207) として分析されていたのか,あるいは -lice 全体が副詞の派生語尾として分析されていたのか.

Campbell (275) によれば,「生産性」の程度をどう見るかという問題はあるものの,古英語でもすでに -lice が副詞接尾辞として認識されていたという.

則664. Since adjs. in -liċ normally formed adv. in -liċe, this ending early became regarded as an adverbial suffix, which could be used beside or instead of -e, e.g. heardliċe, holdliċe, hwætliċe, lætliċe (beside hearde, holde, late), the advs. of heard, hold, hwæt, læt.

同趣旨で,Lass (207) も次のように述べている.

Since {-e} was typically added to adverbialize the extremely common adjectives in -līc, the complex {-līc-e} was reinterpreted during OE times as an adverbial ending in itself, and there were thus a number of doublets off the same base: from heard 'hard' the adverbs heard-e, heard-līc-e, from hwæt 'brave' hwæt-e, hwæt-līc-e. (Our ModE adverbial {-ly} is of course the descendant of {-līc-e}.) (Lass 207)

後の時代に示されるような生産性には至っていないものの,-lice は,すでに古英語期に,-e と並んで,いやむしろ -e よりも形態的に明確な副詞マーカーとして機能していたらしい.現代英語の単純副詞と -ly 副詞の選択という問題の起源は,Donner の議論を参照する限り,初期中英語に遡ることができるといえそうだが,両選択肢の発生そのものは,古英語にまで遡ることができるのである.そして,ここには,屈折による副詞形成なのか,派生による副詞形成なのかという問題が関与しており,[2012-07-06-1]の記事「#1166. 副詞派生接尾辞 -ly の発達の謎」で提示された疑問「なぜ英語で -ly のような副詞派生接尾辞が発達したのか」へとつながってゆくように思われる.

・ Donner, Morton. "Adverb Form in Middle English." English Studies 72 (1991): 1--11.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2012-07-16 Mon

■ #1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 [adverb][suffix][productivity][loan_word][flat_adverb][-ly]

中英語期のあいだに副詞接尾辞 -ly が確立し拡大し,生産性を増したことについて,##40,981,984,998,1032,1036の各記事で触れてきた.しかし,中英語期のどのくらい早い段階で確立したのか,もう少し具体的に分からないものか.Donner の MED に基づく調査がその答えを実証的に示してくれていたので,紹介したい (2) .

The rise in incidence of the suffix [-ly], as a matter of fact, hardly needs tracing at all. It does indeed enjoy a great increase in use during the course of Middle English, but not, as seems generally assumed, by gradually superseding the flat form. Instead, according to the evidence of the MED, it not only is predominant throughout the period but was already established in that role at the very outset, so that the increase simply reflects the growing number both of new Romance adoptions introduced and of further native constructions recorded in the expanding corpus of writings extant. Adding the suffix to adjectives of whatever origin or substituting it for -ment or -iter when adopting a Romance adverb evidently constituted common practice with the general run of modal adverbs from no later than the closing decades of the twelfth century on.

無論,「確立」というのは「生産性」 (##935,936,937,938) と同じぐらい,正確に定義するのが難しい.しかし,Donner の調査に基づく限り,中英語の最初期にはすでに副詞接尾辞としての -ly が,常識的な意味において確立していたと考えてよいだろう.確立していたところへ,中英語のロマンス系借用語の基体が洪水のように流れ込み,-ly 副詞が拡大したということである.

Donner の論文では,-ly 副詞と単純副詞が併存するケースでは,前者が "modal reference" (3) を,後者が "diminished modality" (3) を含意するという,後に明確に発達する体系の萌芽が,初期中英語にすでに認められるということが主張されている.初期中英語期以降,-ly 接尾辞の形態的なレベルでの確立と拡大の背後で,意味的なレベルでの単純副詞との差別化も徐々に進んでいたことになる.

・ Donner, Morton. "Adverb Form in Middle English." English Studies 72 (1991): 1--11.

2012-07-14 Sat

■ #1174. 現代英語の単純副詞と -ly 副詞のペア [flat_adverb][adverb][suffix][-ly]

単純副詞 (flat_adverb) については,これまでも多くの記事で取り上げてきた.特に「#983. flat adverb の種類」 ([2012-01-05-1]) の (1) では,現代英語で単純副詞と -ly 副詞とが併存する場合には互いに意味を違えることが多いことに触れた.-ly 副詞は,派生的・比喩的な意味を発展させることが多く,元の形容詞の意味プラス・アルファだが,単純副詞はそのような意味を発展させず,むしろ意味上の制約を帯びることが多い.言ってみれば,マイナス・アルファだ.この -ly の比喩性については,「#996. flat adverb のきびきびした性格」 ([2012-01-18-1]) での岡村 (34) の論考に触れた.同趣旨は,Jespersen (48) でも言及されている.

1.55. In several cases we have two adverbial forms, one = the adj and the other with -ly. These are often differentiated, the former being used of time, etc, and the latter usually of manner and often in a figurative sense.

では,現代英語に単純副詞と -ly 副詞が併存するペアは,実際,どのくらいあるのだろうか.Jespersen (48--51) の42対のリストを掲げよう.

cheap(ly), clean(ly), clear(ly), close(ly), dead(ly), dear(ly), deep(ly), direct(ly), due / duly, easy / easily, even(ly), evil(ly), fair(ly), false(ly), fast(ly), fit(ly), flat(ly), free(ly), full / fully, hard(ly), high(ly), just(ly), late(ly), like(ly), loud(ly), low(ly), near(ly), new(ly), plain(ly), pretty / prettily, quick(ly), right(ly), round(ly), scarce(ly), short(ly), sound(ly), still / stilly, straight(ly), strong(ly), swift(ly), wide(ly), wrong(ly)

他に,最上級や序数詞に関連して,most(ly), last(ly), first(ly) など,さらに usual (as in more than usual) / usually, sure(ly), doubtless(ly), needless(ly) なども加えられるだろう.これを作業用のリストとして,現代における意味や用法の差異を調査したり,その歴史を遡ることで,両形の特質が浮き彫りになることが期待される.

なお,上の42ペアのうち,単純副詞の25語,-ly 副詞の23語がBNC頻度順リストの6318語以内に入る ([2011-04-05-1]の記事「#708. Frequency Sorter CGI」より) .また,元となる形容詞42語ののうち40語までが,BNC頻度順リストの6318語以内に入る高頻度形容詞であることを言い添えておく.

現代英語の両者の用法の差異について,関連する話題は「#995. The rose smells sweet. と The rose smells sweetly.」 ([2012-01-17-1]) でも扱ったので,参照されたい.また,中英語における単純副詞と -ly 副詞の併存については「#998. 中英語の flat adverb と -ly adverb」 ([2012-01-20-1]) を参照.

・ 岡村 祐輔 「単純形 loud, quick, slow について」 『山形大学英語英文学研究』第22号,1978年.25--38頁.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 7. Syntax. 1954. London: Routledge, 2007.

2012-07-12 Thu

■ #1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞 [adverb][adjective][flat_adverb][latin][loan_word][suffix][emode][conversion][prescriptive_grammar][-ly]

[2012-01-06-1]の記事「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」で,細江 (127) の述べている「ラテン系の形容詞が副詞代用となる例を開いた」がどの程度事実なのかという問題意識をもった.この問題をしばらくおいておいたところ,先日 Schmitt and Marsden (57) に次のような記述を見つけた.

Most adverbs of manner in Modern English have the suffix -ly. This derives from Old English lice (meaning "like"), which went through several changes before it was eventually reduced to -ly. Many adverbs in Modern English derive directly from their Old English versions: boldly, deeply, fully, openly, rightly. Others come from the great period of adverb formation in English in the later 16th century, when many adjectives were simply converted to adverbs with zero inflection. These included many so-called "booster" adverbs, such as ample, extreme, detestable, dreadful, exceeding, grievous, intolerable, terrible, and vehement. But others were supplied with -ly from the start (horribly, terribly, violently), and use of the inflection gradually gained ground. During the 18th century, the pressure for normalization ensured that the suffix became the rule. We still use this suffix regularly today to make new adverbs from adjectives.

つまり,16世紀後半に,形容詞からゼロ派生した単純副詞 (flat_adverb) の増大した時期があったという指摘である.細江の言及も近代英語期を念頭においているようなので,Schmitt and Marsden と同一の事実について語っていると見てよいだろう.ラテン系の形容詞とは明示していないが,例に挙げられている9語のうち dreadful を除く8語までが,(フランス語経由を含む)ラテン系借用語である.

詳しくはさらに多方面の調査を要するが,-ly 副詞と単純副詞の発展の概略は次のようになるだろうか.古英語期より発達してきた副詞接尾辞 -ly は中英語期になって躍進した.一方,古英語の別の副詞接尾辞 -e が消失したことにより生じた単純副詞の使用も,中英語期にすぐに衰えることはなかった.むしろ,初期近代英語期には,ラテン系借用語による後押しもあり,単純副詞の種類は一時的に増大した.しかし,単純副詞には,現代にも続く口語的な connotation が早くからまとわりついていたようで,18世紀に規範主義的文法観が台頭するに及び,非正式な語形とみなされるようになった.その後,-ly が圧倒的に優勢となり,現在に至っている.

なお,副詞接尾辞 -ly に関する話題については,本ブログでも -ly suffix adverb の各記事で取り上げてきたので,参照されたい.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-07-06 Fri

■ #1166. 副詞派生接尾辞 -ly の発達の謎 [adverb][flat_adverb][suffix][indo-european][inflection][drift][-ly]

Fortson (132--33) によれば,印欧祖語には,英語の -ly に相当するような,形容詞から副詞を派生させる専門の語尾は存在しなかった.むしろ,名詞や形容詞の屈折形を用いることで,副詞的な機能を得ており,この方法はすべての娘言語で広く見られる.しかし,このようにして派生された副詞は比較的新しいものであり,印欧祖語にまで遡るものはきわめて少ないという.形容詞から副詞的機能を生み出す屈折形の典型は中性の主格・対格の単数であり,例えば「大きな」に対する「大きく,大いに」は印欧祖語で *meĝh2 が再建されている.これは,Hitt. mēk, Ved. máhi, Gk. méga, ON mjǫok に相当する.古英語でも,形容詞を中性対格単数に屈折させた efen "even", full "full", (ge)fyrn "ancient", gehwǣde "little", genōg "enough", hēah "high", lȳtel "little" は副詞として機能する (Campbell 276) .

この典型から外れたものとして,ほかにも,主格から作られた Lat. rursus "back(wards)",奪格から作られた Lat. meritō "deservedly",具格から作られた Lat. quī "how" などがあり,古英語でも,属格を用いる ealles "entirely", micles "much",与格を用いる ǣne "alone", lȳtle "little" などがある (Campbell 276) .取り得る格形は様々だが,印欧諸語における形容詞由来の副詞は,基本的に屈折による形成と考えられる.

この伝統的な副詞派生はゲルマン諸語にも継承された.屈折が多少なりとも水平化し,主格などとの形態的な区別がつけられなくなった後でも,特別な処置は施されず,「形容詞=副詞」体制で持ちこたえた.英語においては flat adverb がその例である.しかし,英語では,flat adverb とは別に,形容詞と副詞を形態的に区別せんとばかりに -ly が発達してきた.したがって,英語は,この点でゲルマン諸語のなかでは特異な振る舞いを示しているように思われる.

ただし,ゲルマン語派の外を見れば,[2012-03-01-1]の記事「#1039. 「心」と -ment」で取り上げたように,ロマンス語派でも副詞派生接尾辞は発達している.したがって,英語が特異であると断定することは必ずしもできないかもしれない.

関連して,Killie (119) は,英語の現在分詞形容詞が -ly を取るようになった歴史的経緯を調査した論文の冒頭で,英語のこの振る舞いを,ノルウェー語,スウェーデン語,ドイツ語などには見られない特異な現象であると示唆している.しかし,なぜ英語で -ly のような副詞派生接尾辞が発達したのかについては,その論文でも触れられていない.ただし,Killie (127) は,英語史上の一種の drift としての "adverbialization process" に言及しており,-ly 副詞の発達はその一環であると理解しているようだ.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

・ Killie, Kristin. "The Spread of -ly to Present Participles." Advances in English Historical Linguistics. Ed. Jacek Fisiak and Marcin Krygier. Mouton de Gruyter: Berlin and New York: 1998. 119--34.

2012-07-02 Mon

■ #1162. もう1つの比較級接尾辞 -ther [comparison][suffix][etymology][indo-european][rhotacism][double_comparative][comparison]

Fortson (121--22) によれば,印欧祖語には形容詞の比較級を示す接辞には2種類あった.*-iōs と *-tero- である.前者の子音は,ゲルマン祖語で有声化して *z (*-izon-) となり,さらに rhotacism により古英語,古サクソン語,古高地ドイツ語,古ノルド語では r へ発展した.古英語では男性単数主格の接辞形は -ra である.これが,現代英語の -er へと発展してきた.ラテン語の形容詞比較級接尾辞 -ior やギリシア語の対応する -iōn も同根である.

印欧祖語 *-tero- のほうは,元来,比較級の接辞ではなかった.2つで対をなすもののうち,一方を他方と区別するための接辞であり,the one . . . the other . . . を含意した.例えば,英語 dexterous, sinister の借用元であるラテン語 dexter 「右」, sinister 「左」にそれぞれ含まれる -ter 接尾辞が,その含意を示す典型的な例だろう.語幹の意味はそれぞれはっきりしないが,dexter- は一説によれば「より良い」と解釈できるという([2010-03-22-1]の記事「#329. 印欧語の右と左」を参照).*-tero- は,英語ではグリムの法則を経て -ther に相当する.other, either, neither, whether などを見れば,「2つのものの一方」という原義がよく反映されているのが分かるだろう.類似する用法は,現代英語では絶対比較級 (absolute comparative) として認められる (ex. the upper class, a higher class hotel, the younger generation) .

*-tero- に由来する接辞は,印欧諸語で,一般に比較級を表わす接辞へと発展した.英語 after は of "away from" の比較級であり,nether (地下の)は「より低い」ほどを意味する (cf. the Netherlands) .ギリシア語に由来する presbyter (長老;司祭)は,"one who comes earlier" ほどの原義である(priest は後期ラテン語から古英語に入った短縮形).後期ラテン語 dēteriōrātus を借用した deteriorate は,dē "down" に比較級接辞 -ter を付加し,それにさらに別の比較級接辞 -ior を付加した,二重比較級 (double comparative) に由来する.

farther と further については,[2012-05-08-1]の記事「#1107. farther and further」で,far と forth の比較級の形態的な混同という説明を与えたが,語源的には far + -ther とも解される.2つの説明は必ずしも矛盾するわけではなく,th が forth にも -ther にも含まれているという点を指摘しておくことが重要だろう.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-06-27 Wed

■ #1157. Welsh にみる音韻変化の豊富さ [phonetics][causation][i-mutation][suffix][germanic][dialect][grimms_law][gvs][compensatory_lengthening]

授業などで,グリムの法則 (Grimm's Law; [2009-08-08-1]) や大母音推移 (Great Vowel Shift; [2009-11-18-1]) などの体系的(とみられる)音韻変化を概説すると,なぜそのような変化が生じたのかという素朴な疑問が多く寄せられる.音韻変化の原因については諸家の意見が対立しており,はっきりしたことは言えないのが現状である.しかし,英語でも日本語でも,その他のあらゆる言語でも,話者の気付かぬところで音韻変化は現在もゆっくりと進行中である.ゲルマン語史や英語史に限っても,多数の音韻変化が理論的あるいは文献的に認められており,グリムの法則や大母音推移は,とりわけ著名ではあるが,多数のうちの2つにすぎない.したがって,グリムの法則についての「なぜ」を問うのであれば,同じように無数の音韻変化の「なぜ」も問わなければならなくなる.音韻変化の原因論はおくとしても,音韻変化がいかに日常的であり,豊富であるかということは気に留めておく必要がある.

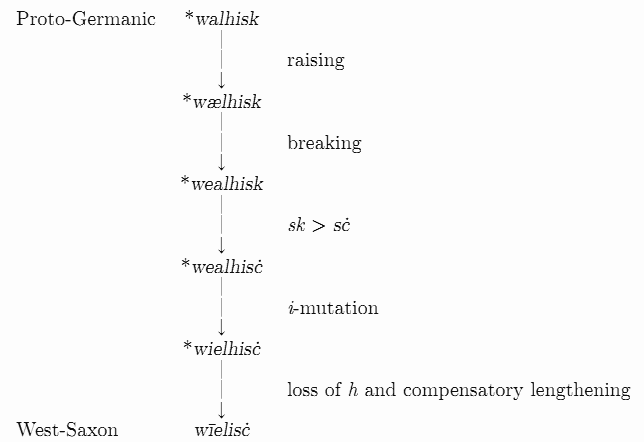

例えば,現代英語 Welsh の発音を,ゲルマン祖語の再建形から歴史的に説明するには複数の音韻変化を前提としなければならない.そればかりか,ゲルマン祖語から古英語の West-Saxon 標準形である Wīelisc にたどり着くまでにも,5つもの音韻変化が関与しているのである (Hamer 34--35) .ゲルマン祖語形としては,語根 *walh に形容詞接尾辞 *-isk を付加した *walhisk が再建されている(対応する英語の接尾辞 -ish については,[2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).

この図でいう "raising", "breaking", "sk > sc", "i-mutation", "loss of h and compensatory lengthening" が,それぞれの音韻変化に付けられた名称である.グリムの法則などと大仰な名前は付いていないが,それぞれが立派な1つの音韻変化である.

話しはここで終わらない.古英語 West-Saxon 標準形の Wīelisc にたどり着いたが,この語形は中英語以降には伝わらなかった.現在の標準形 Welsh に連なるのは,この West-Saxon 形ではなく,Anglian や Kentish 形である.古英語 Anglia 方言では,breaking が起こらず,むしろ第1母音は æ から a へ回帰した.これが,後に i-mutation により再び æ へ上がり,中英語ではそこから発展した e, a などの異形が並立した.16世紀以降は,e の母音で固まり,現在の Welsh が一般的な語形として定着した.

第2母音 i の消失については,古英語期に始まったらしいが,i の有無の揺れは中英語期にも激しかったようだ(MED の Welsh (adj.) を参照).なお,French も接頭辞 -ish の母音の省略された形態を伝えている([2009-10-09-1]の記事「#165. 民族形容詞と i-mutation」を参照).また,人名 Wallace, Wallis は Welsh の歴史的異形である.

このように,ある語のある時代における発音を歴史的に説明するには,数多くの音韻変化の跡を追うことが必要となる.類例として,近代英語の father が印欧祖語よりどのように音声的に発展してきたかを示した[2010-08-20-1]の記事「#480. father とヴェルネルの法則」も参照.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

2012-05-01 Tue

■ #1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い [adjective][loan_word][lexicology][suffix][semantic_change][prediction_of_language_change][register][lexical_stratification]

昨日の記事[2012-04-30-1]で Farsi による「#1099. 記述の形容詞と評価の形容詞」の区分を見た.記述的な Class A,評価的な Class B,両性質を兼ね備えた Class C という区分は,共時的な観点からの区分だが,それぞれのクラスに属する形容詞を対照して眺めていると,通時的な意味合いが浮き上がってくる.Farsi は次の2点を指摘する (56--58) .

(1) Class A から Class C へと所属変更した形容詞がいくつかある.もともとは記述的な "concerning X" ほどの語義を有していた Class A 形容詞が,評価的な "worthy of X" ほどの語義を獲得し,新旧の語義を合わせもつ結果となっている.English, American, Christian, logical, philosophical, scientific などが,このような通時的経過をたどった.

(2) 上記のような例から推測するに,現在 Class A に属する形容詞が,将来,評価的な意味を獲得して Class C へ移行するということがあり得るのではないか.例えば,phonemic は「音素の」という記述的な語義をもつ典型的な Class A 形容詞だが,音素という考え方を軽視する音韻論を批判的に指して *unphonemic と表現すれば,その裏返しとしての *phonemic も評価的な語義を獲得することになり,Class C と認定されることになる.Class A に属するどの形容詞にも,評価的語義を獲得する機会は開かれている.

Class A から Class C への通時的移行,あるいは意味の発展は,使用域 (register) に応じてみられる記述的語義と評価的語義のあいだの揺れという共時的な事実として表出してくる.例えば,mental は標準的な用法では記述的だが,非標準的な用法では評価のこもった「精神のおかしい」という意味を帯びる.aesthetic は通常は記述的にも評価的にも用いられるが,美学の文脈では,もっぱら記述的に用いられるだろう.

Farsi は,Class A から Class C への方向しか取り上げていないが,論理的にはそれ以外の方向の変化もあり得るとは述べている.しかし,非評価的な語が評価的な語義を帯びるという意味変化は,その逆よりも遥かに多いだろうと直感される.客観から主観への方向を主張する文法化 (grammaticalisation) しかり,[2011-03-11-1]の記事「#683. semantic prosody と性悪説」で示唆した人間の批判精神しかり.Hotta (2011) で調査した形容詞接尾辞 -ish の軽蔑的意味の獲得でも,関連する問題を扱った([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」も参照).Farsi の形容詞の分類は,このように,意味変化の方向の問題,意味変化と使用域の問題などにも示唆を与えてくれる.

もう1つ,通時態との関連で議論しておきたいのは,Farsi の分類と借用あるいは語種との関係である.昨日の記事の冒頭でも述べたが,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) やその他の三層構造の記事で見てきたとおり,本来語は評価的で,(Greco-Latin 系)借用語は記述的であるような語のペアが多い.このような共時的な分布を通時的な観点から解釈すると,次のような歴史を仮定することができるのではないか.古英語では,形容詞はほぼ本来語のみであり,意味にしたがって Class A, B, C の3種類があった.中英語以降,フランス語やラテン語から大量の形容詞が借用され([2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」),その多くは記述的語義をもっていたため,Class A や Class C に属していた本来語はその圧力に屈して対応する記述的語義を失っていった.つまり,本来語は主として評価的語義をもった Class B に閉じ込められた.一方,借用語も次第に評価的語義を帯びて Class B や Class C へ侵入し,そこでも本来語を脅かした.その結果としての現在,借用語はクラスにかかわらず広く分布しているが,本来語は主要なものが Class B に属しているばかりである.

以上が大雑把な仮説である.「本来語」や「借用語」は,より正確には「本来形態素」や「借用形態素」と呼ぶほうがよいかもしれないし,behavioural や mannerly などの混種語 ( hybrid ) の扱いを仮説内でどのように位置づけるべきかも考える必要がある.昨日掲げた Farsi の形容詞リストがどのように作成されたもので,どの程度網羅的なのかなども検証する必要があろう.

評価的語義の獲得,使用域,本来語と借用語―――このような問題の交差点として,Farsi の形容詞分類をとらえなおすことができるように思われる.英語語彙の三層構造を理解するためにも,そして日本語語彙の三層構造([2010-03-28-1]の記事「#335. 日本語語彙の三層構造」)の理解のためにも,魅力あるテーマとなりそうだ.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

・ Hotta, Ryuichi. "The Suffix -ish and Its Derogatory Connotation: An OED Based Historical Study." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 108 (2011): 107--32.

2012-03-01 Thu

■ #1039. 「心」と -ment [adverb][suffix][flat_adverb][hybrid][-ly]

[2012-02-27-1]の記事「#1036. 「姿形」と -ly」に対応させて,標題を掲げた.今日は,英語とも間接的に関係する,フランス語の副詞接尾辞についてである.

フランス語では,形容詞の女性形に接尾辞 -ment を付加すると副詞になる (ex. difficilement "difficultly", régulièrement "regularly", sûrement "surely" ) .これらの例は,いずれも基体が(若干変形して)英語へ借用されており,英語ではそれぞれ語尾が -ly に置きかえられている.機能や生産性の点で,フランス語の -ment と英語の -ly の対応は明らかである.フランス語との接触は,英語で -ly が副詞語尾として確立しつつあった時期だったために,副詞語尾としての -ment は,接尾辞単体としても派生語の部品としても,ついぞ英語へは借用されなかった.

さて,このフランス語の副詞接尾辞 -ment は,ラテン語 mens (心)の奪格 mente に由来する (島岡,pp. 68--69) .「姿形」により副詞を作る日英語と「心」により副詞を作るフランス語の対比がおもしろい.mens は女性名詞であるため,これを修飾する形容詞が女性形で前置され,全体として副詞的に用いられた.これは,オヴィディウスによるラテン語の placida mente (静かな心で)のような表現に対応するが,文学的な表現だったようで,東ロマニアには伝わらなかったものの西ロマニアでは広く行なわれるようになった.

上記のように,mens は本来名詞だったので,古仏語では『ローランの歌』にみられるように humle et dulcement (つつましく,穏やかに)のように,並列された最初の要素が形容詞のまま残されている例がある.現代フランス語ではこの用法は見られないが,現代スペイン語では amarga y cruelmente (苦々しく残忍な仕方で)と用いられる.また,背景は異なるが,表面的に似たような構造は英語にも見られる.以下は,岩本・田島 (39) より,Shakespeare から引いた例である.

And I, most jocund, apt and willingly, To do you rest, a thousand deaths would die (TN 5.1.132--3). / And here the smug and silver Trent shall run In a new channel, fair and evenly (1H4 3.1.102).

現代フランス語では -ment は完全に接尾辞化したので,表現に重みを加えるために d'une manière . . . や de façon . . . の迂言形が発達している.ラテン語の placida mente 構造の再来といっていいだろう.なお,英語にも in a . . . manner/way などとする平行的な表現がある.

副詞を作る接尾辞 -ment と同形にて非なるものが,名詞を作る接尾辞 -ment である.こちらはラテン語 -mentum に由来し,名詞接辞 -men と過去分詞接辞 -tum の合わさったものである.フランス語で -ment をもつ名詞は,基体の語源をラテン語にもつものが少ないことから,俗ラテン語や古仏語の段階になって本格的に現われたと考えられる (島岡,p. 60) .この接尾辞は,それによる多くの派生語とともに英語にも入った (ex. appointment, government, harassment, payment, statement ) .英語に入ってからは,本来語の基体をもつ amazement, onement, wonderment のような混種語 ( hybrid ) も形成されている.

・ 島岡 茂 『フランス語の歴史』第4版,大学書林,1993年.

・ 岩本弓子,田島松二 「シェイクスピアにおける単純形副詞 (Flat Adverb) について」『言語科学』第29巻,1994年,29--41頁.

2012-02-27 Mon

■ #1036. 「姿形」と -ly [adverb][suffix][-ly]

副詞接尾辞 -ly については,「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]) をはじめとして,最近では「#1032. -e の衰退と -ly の発達」 ([2012-02-23-1]) でも取りあげた.中英語期以来,副詞の大量生産をもたらしてきたこの -ly の起源を遡ると,その原義が「体,様子」であることがおもしろい.[2009-06-07-1]の記事で解説したので詳しくは繰り返さないが,古英語で -līċ(e) は「形,様子」を意味した(同根の -like も参照).つまり,beautifully は,本来,「美しい体(てい)で」「美しい様子で」の意である.

日本語でも,体や様子などの姿形を指す種々の語が,様態の修飾語を大量生産している.上で訳語に用いた「?の体(てい)で」「?の様子で」のほか,「?風(ふう)に」「?のように」「?ざまに」「?のかっこうで」「?の形で」「?げに」など,枚挙にいとまがない.基体に姿形を意味する接辞を付加して,形容詞や副詞などの修飾語を生み出すという語形成は,ごく自然な語形成なのだろう.beautifully を迂言形で表現すれば,in a beautiful way や in a beautiful manner となる.

英語の -ly はこのように「姿形」から始まったが,徐々にこの原義が感じられなくなり,副詞を作るという抽象的な機能へと発展していった.その結果,姿形とは関係のない,いやむしろ対極にある心情の語に付加して confidently, heartfully, inwardly なども普通に作られるようになった.さらに,時間を表す daily,hourly,weekly,yearly や,順序を表わす firstly, secondly, lastly など,より抽象的な語形成にも貢献した.firstly などの順序副詞は,16世紀に現われ出し,フランス語 premièrement などのなぞりの可能性もある.

2012-02-23 Thu

■ #1032. -e の衰退と -ly の発達 [suffix][adverb][systemic_regulation][synthesis_to_analysis][flat_adverb][-ly]

「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]) や「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1]) で述べたように,副詞接尾辞 -ly は,中英語期に生産力を高めた.従来の同機能の -e 語尾が音声的に摩耗しつつあり,副詞を標示するには頼りなくなっていたところで,形態的,音声的に明確な語尾 -ly が,有効な副詞接尾辞として機能するようになってきたものと思われる.-e の摩耗と -ly の発達の因果関係は,OED "-ly" suffix2 でも支持されている.

In ME. the number of these direct formations was greatly increased, and when the final -e, which was the original OE. adverb-making suffix, ceased to be pronounced, it became usual to append -ly to an adj. as the regular mode of forming an adv. of manner.

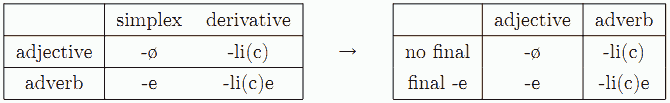

この一連の過程に,関連する出来事をもう1点付け加える必要がある.それは,副詞接尾辞として活躍するようになった -ly が,従来もっていた形容詞接尾辞としての役割を減じていったことである.-ø と -e の対立が失われると,本来 -e のもっていた副詞標示の役割を -ly が肩代わりするようになった.ところが,-ly が副詞標示の役割を本格的に果たそうとすれば,従来の形容詞語尾としての働きがかえって邪魔になる.そこで,形容詞マーカーとしての役割を捨てていった.これを図示すれば,以下のようになる.

狭い体系ではあるが,-ø, -e, -li(c), -li(c)e からなる1つの形態的な体系を考えるとすれば,ほんの小さな -e 語尾の揺らぎという出来事が,体系をがらっと組み替えたことになる.言語は体系であり,言語変化が体系の変化であることがよくわかるだろう.また,英語史のより大きな潮流を意識した視点から見れば,屈折語尾を利用した synthetic な副詞化から,派生語尾を利用したより analytic な副詞化への方針転換とみることもできる.

もっとも,-e 語尾の摩耗を受けた後も,形容詞と副詞が同形のまま共存する flat_adverb は少なからず残ったし,副詞接尾辞としての -ly が発達したからといって,形容詞接尾辞としての -ly が完全に死に絶えたわけでもないことは付け加えておきたい.

2012-02-19 Sun

■ #1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか [personal_pronoun][she][gender][personification][latin][suffix][sobokunagimon]

英語で,国名が女性代名詞 she で受けられてきた歴史的背景や,過去50年ほどのあいだにその用法が衰退してきた経緯については,##852,853,854 の記事で取り上げた.今回は,なぜ国名が歴史的に女性と認識されてきたかという問題に迫りたい.

1つには,[2011-08-29-1]の記事「#854. 船や国名を受ける代名詞 she (3)」で触れたように,国家とは,為政者たる男性にとって,支配すべきもの,愛すべきものという認識があったのではないかと想像される.船やその他の乗り物が女性代名詞で受けられるのと同様の発想だろう.

もう1つは,細江 (259) が「あの国民に対して女性を用いることなどは,明らかにラテン語の文法の写しである」と指摘するように,ラテン語で Italia, Græcia, Britannia, Germania, Hispania などが女性名詞語尾 -ia で終わっていることの影響が考えられる.文法性をもつヨーロッパの他の言語が国名をどの性で受け入れたかは,各々であり,必ずしも一般化できないようだが,文法性を失った英語において擬人的に女性受けの傾向が生じたのには,ラテン語の力があずかって大きいといえるかもしれない.

ラテン語の語尾 -ia は,ギリシア語の同語尾に由来し,ギリシア語では -os 形容詞から抽象名詞を作るのに多用された.OED によると,Australia, Tasmania, Rhodesia などの国名・地名のほか,hydrophobia, mania, hysteria などの病名,Cryptogamia, Dahlia などの植物名,ammonia, morphia などの塩基性物質名の造語にも活用された.古典語では,この語尾は女性単数と中性複数を同時に表わしたので,症候群,植物の属,塩基物,国民の集合体など,集合物を抽象化して名付けるにはうってつけの語尾だったのだろう.

ラテン語では -ia のみならず -a も女性語尾であり,これによる国名・地名の造語もさかんだった (ex. Africa, Asia, Corsica, Malta) .

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2012-01-20 Fri

■ #998. 中英語の flat adverb と -ly adverb [chaucer][flat_adverb][adverb][adjective][suffix][-ly]

最近書いてきた flat_adverb の記事では,主として現代英語の単純形と -ly 形の副詞に焦点を当ててきたが,中英語での状況を Chaucer を頼りに覗いてみたい.

中英語では,確かに -ly 形は増えてきてはいたものの,単純形が現代英語よりもずっと幅を利かせていた.[2012-01-06-1]の記事「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」の冒頭で概説したように,単純形副詞は形容詞の語幹に副詞接尾辞 -e を付すことによって形成されていたが,中英語ではこの肝心の -e 語尾がしばしば消失にさらされたために,形容詞と形態的な区別がつきにくくなっていた.しかし,だからといってすぐに -ly 形に取って代わられたわけではなく,loude, cleere, faste, faire, smal など多くの語が,いまだに副詞の役を務めていた.例えば,次の couplet の最後の smal は形容詞 "small" ではなく "finely" ほどを意味する副詞である(以下の Chaucer からの引用は,すべて Horobin, pp. 121--23 で挙げられている例を再現したもの).

Of orpyment, brent bones, iren squames,

That into poudre grounden been ful smal; (G 759--60)

ほかにも一見すると形容詞と読み違えてしまいそうな副詞の使用例を挙げよう.

・ That al his love is clene fro me ago (F 626)

・ The fires breene upon the auter cleere (A 2331)

・ Thanne shaltow hange hem in the roof ful hye (A 3565)

韻律上の要請による場合も多かっただろうが,このように単純形は健在だった.ただし,この時代,-ly の勢いが増してきたことは先述の通りで,両形が併用された副詞も少なくない.-ly の前身である -lich(e) という古形を保っている例すら見られ,1つの形容詞に対して最大3種類の副詞形が共存し得たことになる."newly" に相当する以下の例を参照.

・ This carpenter hadde wedded newe a wyf (A 3221)

・ This knyght was comen all newely (RR 1205)

・ that oother of hem is newliche chaunged into a wolf (Boece IV, met. 3)

現代英語では,単純副詞 new は,new-laid eggs, new-mown hay などに複合語に見られるばかりである.wedded newe の collocation については,現代英語の newly-weds (新婚さん)を参照.関連記事「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]) もどうぞ.

・ Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. (esp. pp. 105--07.)

2012-01-06 Fri

■ #984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか? [adverb][adjective][flat_adverb][latin][loan_word][suffix][-ly]

flat adverb の起源については,[2009-06-07-1]の記事「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」や[2012-01-03-1]の記事「#981. 副詞と形容詞の近似」で簡単に触れてきた.古英語では,形容詞の基体に語尾 -e が付加されて副詞として機能したが,その -e 語尾自体が音消失にさらされて結果的に無に帰したために,形容詞と同形の副詞が生まれることになった.これが,flat adverb の形態的な起源である.中英語以降,明示的な副詞語尾としての -ly の生産性も高まってきたが,flat adverb も決して廃れることなく,現在にまで存続している.

以上が flat adverb の概略的な歴史だが,ここに興味深い問題がある.flat adverb は現在ではたいてい日常語・口語・俗語の響きを伴うが,このような register 上の特徴は歴史上いかにして生じてきたのだろうか.flat adverb の発達史を詳しく調べれば解決できる問題かもしれない.

この問題と関連するかもしれないが,細江 (127--28) は,-e 語尾の消失により,副詞と形容詞が同形となったことに言及した後で,次のように述べている.

こういうふうに土着の語で,形容詞と副詞とが形態上の別を失った後,〔中略〕外国語の勢力も加わって,ラテン系の形容詞が副詞代用となる例を開いた.次のごときは実にその例である.

Thou didst it excellent.---Shakespeare.

Grow not instant cold.---ibid.

今日でも俗語ではこの例が非常に多い.たとえば,

She talks awful.---Mark Twain.

You must ha' been an uncommon nice boy.---Dickens.

The mountains proved exceeding high.---H. R. Haggard.

ばかりでなく,今日りっぱに文語中に入っているものも少なくはない.たとえば,

Quick as thought I switched on the light.--Kaye-Smith.

And doubtless there was more in him than met the eye, as is the way with great men.---Chesterton.

引用の「ラテン形の形容詞が副詞代用となる例を開いた」とは,比喩的な謂いだろうか,あるいは歴史的事実を表現したものだろうか.特にこの箇所で参考文献が与えられているわけではなく,真偽は定かではないが,気になる言及である.いずれ追究してみたい.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2011-12-08 Thu

■ #955. 完璧な語呂合わせの2項イディオム [binomial][rhyme][corpus][coca][collocation][euphony][n-gram][suffix][proverb]

[2011-12-06-1], [2011-12-07-1]の記事で,COCA ( Corpus of Contemporary American English ) の 3-gram データベースから取り出した,現代英語における頭韻を踏む2項イディオム (binomial) と脚韻を踏む2項イディオムの例を見てきた.分析するなかで,両リストのなかで重複する2項イディオムが散見されたので,取り出してみた.これぞ,頭韻と脚韻の両方を兼ねそなえた,完璧な語呂合わせとしての共起表現である.(検索結果を収めたテキストファイルはこちら.)整理した50表現を挙げよう.

Saturday and Sunday, personal and professional, himself or herself, quantity and quality, morbidity and mortality, quantitative and qualitative, security and stability, best and brightest, latitude and longitude, sixteenth and seventeenth, whenever and wherever, sensitivity and specificity, watching and waiting, majority and minority, basketball and baseball, fight or flight, ranting and raving, forties and fifties, cooperation and coordination, nature and nurture, pushing and pulling, tossing and turning, twisting and turning, grandchildren and great-grandchildren, skiers and snowboarders, communication and collaboration, cooking and cleaning, psychiatrists and psychologists, biggest and best, development and deployment, slipping and sliding, communication and cooperation, Dungeons and Dragons, heterosexual and homosexual, healthier and happier, grandmother and grandfather, stopping and starting, sixteen or seventeen, hooting and hollering, competence and confidence, stalactites and stalagmites, waxing and waning, positive and productive, reading and rereading, patience and perseverance, bedroom and bathroom, consultation and collaboration, going and getting, grandfather and grandmother, protection and promotion

多くは,頭韻と脚韻が語呂として偶然に一致したと考えるよりは,語幹どうしに語源的な関連があるがゆえに頭韻を踏んでいるのであり,同じ接尾辞を用いているがゆえに脚韻を踏んでいるのだ,と解釈すべきだろう.

単なる語呂遊びというなかれ.上記の例は,音と意味の調和をいやおうなく感じさせ,2項の間に一種の必然性すら呼び起こすかのような,高度に修辞的な表現といえるだろう.fight or flight, nature and nurture, competence and confidence, positive and productive などは,単なる高頻度の共起表現であるという以上に,教訓的,ことわざ的ですらある.

2011-12-07 Wed

■ #954. 脚韻を踏む2項イディオム [binomial][rhyme][corpus][coca][collocation][euphony][n-gram][suffix][compound]

昨日の記事「#953. 頭韻を踏む2項イディオム」 ([2011-12-06-1]) に引き続き,今回は,脚韻を踏む高頻度の binomial を COCA ( Corpus of Contemporary American English ) の n-gram データベースにより拾い出したい.昨日と同様に,3-gram を用い,"A and/but/or B" の形の共起表現で,かつ A と B が脚韻を踏んでいるような例を取りだした.検索結果を納めたテキストファイルはこちら.

検索結果を眺めていて今更ながら気付いたことなのだが,脚韻は頭韻に比べてパターンが見つけやすい.特に顕著なのは,脚韻の多くが,語幹の語尾に依存しているというよりは,接尾辞に依存していることだ.-ing, -ed, -ly, -al, -y, -ion, -er などの屈折接尾辞や派生接尾辞が活躍している.

positive and negative, national and international, internal and external, Friday and Saturday, teaching and learning, gifted and talented, elementary and secondary, hunting and fishing, personal and professional, presence or absence, reliability and validity, coming and going, winners and losers, physical and psychological, formal and informal, directly and indirectly, advantages and disadvantages, rising and falling, physically and mentally, buyers and sellers

また,これも考えてみれば,さもありなんという事例なのだが,複合語の第2要素に同じ形態素を用いることにより韻を踏んでいる例も多い.一種の self-rhyme ではある.

Friday and Saturday, children and grandchildren, Saturday and Sunday, hardware and software, himself or herself, formal and informal, parents and grandparents, direct and indirect, buyers and sellers, mother and grandmother, father and grandfather, Afghanistan and Pakistan, anything and everything, football and basketball, indoor and outdoor, direct or indirect, servicemen and women, likes and dislikes, urban and suburban, indoor and outdoor

接尾辞を多用する屈折や派生,そして right-headed な複合を好む英語においては,脚韻を利用した2項イディオムの形成が容易であり,頻繁であることは,自然に理解できそうだ.逆から見れば,語幹の語頭音を利用する頭韻の2項イディオムの形成は,相対的に難しいということになるのかもしれない.

2011-11-22 Tue

■ #939. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布 (2) [suffix][oed][productivity]

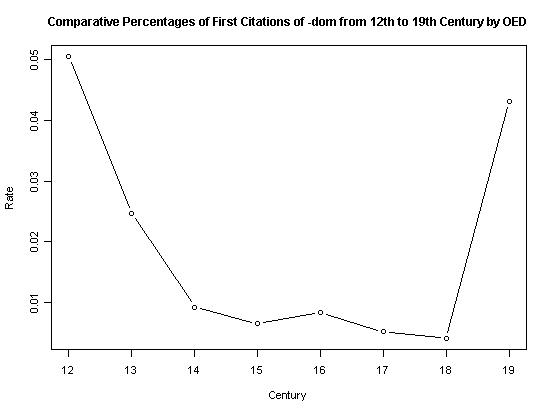

[2011-04-28-1]の記事「#731. 接尾辞 -dom をもつ名詞の通時的分布」で,近代英語までに一度は廃れかけた接尾辞 -dom の生産性が19世紀に蘇った経緯を概観した(他の関連する記事は ##20,731,732 を参照).そこで掲げた -dom 語の通時的推移のグラフは OED による世紀ごとの見出し語検索に基づいたものだったが,同じく OED を利用してはいるが,世紀ごとの引用例数に基づいて -dom 語形成の生産性を割り出そうとした試みに Lieber (68--69) の調査がある.

Lieber は,引用例検索により初出世紀ごとに -dom 語のトークン数を集計し,各世紀からの引用例総数におけるその比率を計算した.私の[2011-04-28-1]での数値はタイプ数,Lieber の数値はトークン数という違いがあり,生産性を測るには後者のほうがきめ細かいことは言うまでもない.これによって得られた通時的推移のグラフは以下の通り(Lieber, p. 68 のグラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに再作成した).

これによると,12--14世紀に -dom は没落の一途をたどったらしいことがわかる.

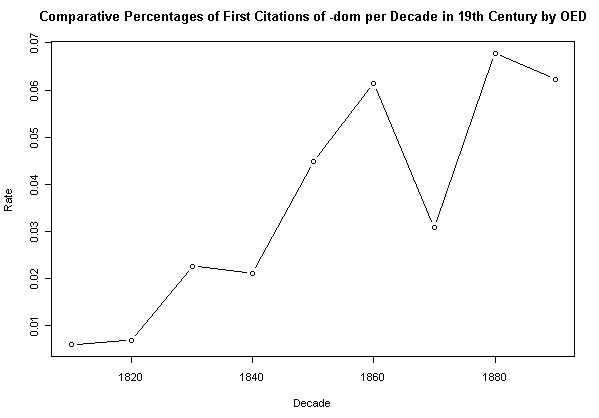

次に,19世紀の拡大に注目して,10年刻みで同様にまとめたのが以下である(Lieber, p. 69 のグラフから目検討で数値を読み出し,それを頼りに再作成した).

このグラフを見ると,19世紀の拡大とはいっても,著しい拡大は主として同世紀後半に起こったと考えてよさそうだ.その1世紀後,20世紀後半の状況を見ると,確かに新しい -dom 語は少なからず現われてはいるものの ([2011-04-29-1]) ,1880年代のような勢いはないようだ.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow