2014-10-12 Sun

■ #1994. John Hart による語源的綴字への批判 [etymological_respelling][spelling][emode][hart][spelling_reform]

初期近代英語期の語源的綴字 (etymological_respelling) について,本ブログでいろいろと議論してきた.そのなかの1つ「#1942. 語源的綴字の初例をめぐって」 ([2014-08-21-1]) で,語源的綴字に批判的だった論客の1人として John Hart (c. 1501--74) の名前を挙げた.Hart は表音主義の綴字改革者の1人で An Orthographie (1569) を出版したことで知られるが,あまりに急進的な改革案のために受け入れられず,後世の綴字に影響を及ぼすことはほとんどなかった.実際,Hart は語源的綴字の問題に関しても批判を加えたものの,最終的にはその批判は響かず,Mulcaster など伝統主義の穏健派に主導権を明け渡すことになった.

Hart の語源的綴字に対する批判は,当時の英語の綴字が全般的に抱える諸問題の指摘のなかに見いだされる.Hart は,英語の綴字は "the divers vices and corruptions which use (or better abuse) mainteneth in our writing" に犯されているとし,問題点として diminution, superfluite, usurpation of power, misplacing の4種を挙げている.diminution はあるべきところに文字が欠けていることを指すが,実例はないと述べており,あくまで理論上の欠陥という扱いである.残りの3つは実際的なもので,まず superfluite はあるべきではないところに文字があるという例である.<doubt> の <b> がその典型例であり,いわゆる語源的綴字の問題は,Hart に言わせれば superfluite の問題の1種ということになる.usurpation は,<g> が /g/ にも /ʤ/ にも対応するように,1つの文字に複数の音価が割り当てられている問題.最後に misplacing は,例えば /feɪbəl/ に対応する綴字としては *<fabel> となるべきところが <fable> であるという文字の配列の問題を指す.

上記のように,語源的綴字が関わってくるのは,あるべきでないところに文字が挿入されている superfluite においてである.Hart (121--22) の原文より,関連箇所を引用しよう.

Then secondli a writing is corrupted, when yt hath more letters than the pronunciation neadeth of voices: for by souch a disordre a writing can not be but fals: and cause that voice to be pronunced in reading therof, which is not in the word in commune speaking. This abuse is great, partly without profit or necessite, and but oneli to fill up the paper, or make the word thorow furnysshed with letters, to satisfie our fantasies . . . . As breifli for example of our superfluite, first for derivations, as the b in doubt, the g in eight, h in authorite, l in souldiours, o in people, p in condempned, s in baptisme, and divers lyke.

Hart は superfluite の例として eight や people なども挙げているが,通常これらは英語史において初期近代英語期に典型的ないわゆる語源的綴字の例として言及されるものではない.したがって,「語源的綴字 < superfluite 」という関係と理解しておくのが適切だろう.

・Hart, John. MS British Museum Royal 17. C. VII. The Opening of the Unreasonable Writing of Our Inglish Toung. 1551. In John Hart's Works on English Orthography and Pronunciation [1551, 1569, 1570]: Part I. Ed. Bror Danielsson. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1955. 109--64.

2014-10-01 Wed

■ #1983. -ick or -ic (3) [suffix][corpus][spelling][emode][eebo][johnson]

昨日の記事「#1982. -ick or -ic (2)」 ([2014-09-30-1]) に引き続き,初期近代英語での -ic(k) 語の異綴りの分布(推移)を調査する.使用するコーパスは市販のものではなく,個人的に EEBO (Early English Books Online) からダウンロードして蓄積した巨大テキスト集である.まだコーパス風に整備しておらず,代表性も均衡も保たれていない単なるテキストの集合という体なので,調査結果は仮のものとして解釈しておきたい.時代区分は16世紀と17世紀に大雑把に分け,それぞれコーパスサイズは923,115語,9,637,954語である(コーパスサイズに10倍以上の開きがある不均衡な実態に注意).以下では,100万語当たりの頻度 (wpm) で示してある.

| Spelling pair | Period 1 (1501--1600) (in wpm) | Period 2 (1601--1700) (in wpm) |

|---|---|---|

| angelick / angelic | 0.00 / 0.00 | 1.45 / 0.21 |

| antick / antic | 0.00 / 0.00 | 2.49 / 0.10 |

| apoplectick / apoplectic | 0.00 / 0.00 | 0.21 / 0.00 |

| aquatick / aquatic | 0.00 / 0.00 | 0.10 / 0.00 |

| arabick / arabic | 0.00 / 0.00 | 0.52 / 0.10 |

| archbishoprick / archbishopric | 0.00 / 0.00 | 0.10 / 0.00 |

| arctick / arctic | 0.00 / 0.00 | 0.42 / 0.00 |

| arithmetick / arithmetic | 0.00 / 0.00 | 3.22 / 0.31 |

| aromatick / aromatic | 0.00 / 0.00 | 0.83 / 0.10 |

| asiatick / asiatic | 0.00 / 0.00 | 0.31 / 0.00 |

| attick / attic | 0.00 / 0.00 | 0.31 / 0.21 |

| authentick / authentic | 0.00 / 0.00 | 3.94 / 0.42 |

| balsamick / balsamic | 0.00 / 0.00 | 0.73 / 0.10 |

| baltick / baltic | 0.00 / 0.00 | 0.93 / 0.00 |

| bishoprick / bishopric | 1.08 / 0.00 | 4.25 / 0.00 |

| bombastick / bombastic | 0.00 / 0.00 | 0.10 / 0.00 |

| catholick / catholic | 5.42 / 0.00 | 38.39 / 1.97 |

| caustick / caustic | 0.00 / 0.00 | 0.21 / 0.00 |

| characteristick / characteristic | 0.00 / 0.00 | 0.21 / 0.10 |

| cholick / cholic | 0.00 / 0.00 | 0.93 / 0.00 |

| comick / comic | 1.08 / 0.00 | 1.45 / 0.10 |

| critick / critic | 0.00 / 0.00 | 1.76 / 1.87 |

| despotick / despotic | 0.00 / 0.00 | 0.62 / 0.21 |

| domestick / domestic | 0.00 / 0.00 | 8.09 / 0.21 |

| dominick / dominic | 1.08 / 0.00 | 0.62 / 0.42 |

| dramatick / dramatic | 0.00 / 0.00 | 0.83 / 0.10 |

| emetick / emetic | 0.00 / 0.00 | 0.31 / 0.00 |

| epick / epic | 0.00 / 0.00 | 0.21 / 0.10 |

| ethick / ethic | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.10 |

| exotick / exotic | 0.00 / 0.00 | 0.73 / 0.10 |

| fabrick / fabric | 0.00 / 0.00 | 8.72 / 0.31 |

| fantastick / fantastic | 1.08 / 0.00 | 3.42 / 0.10 |

| frantick / frantic | 1.08 / 0.00 | 3.94 / 0.00 |

| frolick / frolic | 1.08 / 0.00 | 3.32 / 0.00 |

| gallick / gallic | 0.00 / 0.00 | 3.32 / 0.52 |

| garlick / garlic | 0.00 / 0.00 | 2.28 / 0.00 |

| heretick / heretic | 2.17 / 0.00 | 6.02 / 0.00 |

| heroick / heroic | 0.00 / 0.00 | 16.91 / 1.35 |

| hieroglyphick / hieroglyphic | 0.00 / 0.00 | 0.31 / 0.00 |

| lethargick / lethargic | 0.00 / 0.00 | 0.52 / 0.10 |

| logick / logic | 0.00 / 0.00 | 7.06 / 1.04 |

| lunatick / lunatic | 0.00 / 0.00 | 1.66 / 0.00 |

| lyrick / lyric | 0.00 / 0.00 | 0.42 / 0.10 |

| magick / magic | 2.17 / 0.00 | 3.32 / 0.10 |

| majestick / majestic | 0.00 / 0.00 | 4.88 / 0.42 |

| mechanick / mechanic | 0.00 / 0.00 | 4.15 / 0.00 |

| metallick / metallic | 0.00 / 0.00 | 0.21 / 0.00 |

| metaphysick / metaphysic | 0.00 / 0.00 | 0.10 / 0.21 |

| mimick / mimic | 0.00 / 0.00 | 0.42 / 0.00 |

| musick / music | 7.58 / 627.22 | 40.98 / 251.40 |

| mystick / mystic | 0.00 / 0.00 | 1.45 / 0.10 |

| panegyrick / panegyric | 0.00 / 0.00 | 4.46 / 0.10 |

| panick / panic | 0.00 / 0.00 | 1.35 / 0.10 |

| paralytick / paralytic | 0.00 / 0.00 | 0.10 / 0.00 |

| pedantick / pedantic | 0.00 / 0.00 | 0.93 / 0.00 |

| philosophick / philosophic | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.21 |

| physick / physic | 1.08 / 0.00 | 27.39 / 1.56 |

| plastick / plastic | 0.00 / 0.00 | 0.21 / 0.00 |

| platonick / platonic | 0.00 / 0.00 | 0.93 / 0.00 |

| politick / politic | 0.00 / 0.00 | 15.98 / 1.14 |

| prognostick / prognostic | 0.00 / 0.00 | 0.52 / 0.00 |

| publick / public | 5.42 / 3.25 | 237.39 / 5.71 |

| relick / relic | 0.00 / 0.00 | 0.52 / 0.00 |

| republick / republic | 0.00 / 0.00 | 3.01 / 0.31 |

| rhetorick / rhetoric | 0.00 / 0.00 | 5.71 / 0.21 |

| rheumatick / rheumatic | 0.00 / 0.00 | 0.21 / 0.00 |

| romantick / romantic | 0.00 / 0.00 | 0.83 / 0.00 |

| rustick / rustic | 0.00 / 0.00 | 1.66 / 0.00 |

| sceptick / sceptic | 0.00 / 0.00 | 0.10 / 0.10 |

| scholastick / scholastic | 0.00 / 0.00 | 0.31 / 0.42 |

| stoick / stoic | 0.00 / 0.00 | 0.93 / 0.00 |

| sympathetick / sympathetic | 0.00 / 0.00 | 0.21 / 0.00 |

| topick / topic | 0.00 / 0.00 | 1.45 / 0.00 |

| traffick / traffic | 3.25 / 0.00 | 8.61 / 0.42 |

| tragick / tragic | 3.25 / 0.00 | 2.91 / 0.00 |

| tropick / tropic | 0.00 / 0.00 | 1.04 / 0.00 |

全体として眺めると,初期近代英語では -ick のほうが -ic よりも優勢である.-ic が例外的に優勢なのは,16世紀からの music と,17世紀の critic, scholastic くらいである.昨日の結果と合わせて推測すると,1700年以降,おそらく18世紀前半の間に,-ick から -ic への形勢の逆転が比較的急速に進行していたのではないか.個々の語において逆転のスピードは多少異なるようだが,一般的な傾向はつかむことができた.18世紀半ばに -ick を選んだ Johnson は,やはり保守的だったようだ.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2014-09-30 Tue

■ #1982. -ick or -ic (2) [suffix][johnson][webster][corpus][spelling][clmet][lmode]

「#872. -ick or -ic」 ([2011-09-16-1]) の記事で,<public> と <publick> の綴字の分布の通時的変化について,Google Books Ngram Viewer と Google Books: American English を用いて簡易調査した.-ic と -ick の歴史上の変異については,Johnson の A Dictionary of the English Language (1755) では前者が好まれていたが,Webster の The American Dictionary of the English Language (1828) では後者へと舵を切っていたと一般論を述べた.しかし,この一般論は少々訂正が必要のようだ.

「#1637. CLMET3.0 で between と betwixt の分布を調査」 ([2013-10-20-1]) で紹介した CLMET3.0 を用いて,後期近代英語の主たる -ic(k) 語の綴字を調査してみた.1710--1920年の期間を3期に分けて,それぞれの綴字で頻度をとっただけだが,結果を以下に掲げよう.

| Spelling pair | Period 1 (1710--1780) | Period 2 (1780--1850) | Period 3 (1850--1920) |

|---|---|---|---|

| angelick / angelic | 6 / 50 | 0 / 68 | 0 / 50 |

| antick / antic | 4 / 10 | 1 / 6 | 0 / 3 |

| apoplectick / apoplectic | 0 / 10 | 1 / 19 | 0 / 14 |

| aquatick / aquatic | 1 / 2 | 0 / 35 | 0 / 56 |

| arabick / arabic | 2 / 101 | 0 / 45 | 0 / 115 |

| archbishoprick / archbishopric | 4 / 7 | 2 / 2 | 0 / 8 |

| arctick / arctic | 1 / 5 | 0 / 20 | 0 / 93 |

| arithmetick / arithmetic | 9 / 32 | 0 / 77 | 0 / 98 |

| aromatick / aromatic | 4 / 14 | 0 / 29 | 0 / 36 |

| asiatick / asiatic | 1 / 101 | 0 / 48 | 0 / 76 |

| attick / attic | 1 / 32 | 0 / 34 | 0 / 71 |

| authentick / authentic | 4 / 160 | 0 / 79 | 0 / 68 |

| balsamick / balsamic | 1 / 1 | 0 / 5 | 0 / 1 |

| baltick / baltic | 4 / 50 | 0 / 33 | 0 / 43 |

| bishoprick / bishopric | 3 / 28 | 2 / 9 | 0 / 19 |

| bombastick / bombastic | 1 / 2 | 0 / 3 | 0 / 4 |

| cathartick / cathartic | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 |

| catholick / catholic | 7 / 291 | 0 / 342 | 0 / 296 |

| caustick / caustic | 1 / 2 | 0 / 11 | 0 / 20 |

| characteristick / characteristic | 8 / 92 | 0 / 354 | 0 / 687 |

| cholick / cholic | 1 / 13 | 0 / 2 | 0 / 1 |

| comick / comic | 1 / 68 | 0 / 67 | 0 / 165 |

| coptick / coptic | 1 / 11 | 0 / 3 | 0 / 35 |

| critick / critic | 12 / 153 | 0 / 168 | 0 / 155 |

| despotick / despotic | 9 / 66 | 0 / 51 | 0 / 65 |

| dialectick / dialectic | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 6 |

| didactick / didactic | 0 / 10 | 1 / 20 | 0 / 23 |

| domestick / domestic | 46 / 733 | 0 / 736 | 0 / 488 |

| dominick / dominic | 4 / 11 | 0 / 14 | 1 / 3 |

| dramatick / dramatic | 8 / 214 | 0 / 206 | 0 / 216 |

| elliptick / elliptic | 1 / 1 | 0 / 8 | 0 / 2 |

| emetick / emetic | 4 / 5 | 0 / 7 | 0 / 5 |

| epick / epic | 1 / 68 | 0 / 83 | 1 / 38 |

| ethick / ethic | 1 / 6 | 0 / 0 | 0 / 3 |

| exotick / exotic | 2 / 7 | 0 / 20 | 0 / 38 |

| fabrick / fabric | 15 / 116 | 1 / 84 | 0 / 111 |

| fantastick / fantastic | 9 / 45 | 0 / 157 | 0 / 198 |

| frantick / frantic | 5 / 88 | 2 / 163 | 0 / 124 |

| frolick / frolic | 19 / 44 | 0 / 46 | 0 / 32 |

| gaelick / gaelic | 1 / 1 | 0 / 30 | 0 / 64 |

| gallick / gallic | 1 / 75 | 0 / 11 | 0 / 10 |

| gothick / gothic | 2 / 498 | 0 / 131 | 0 / 66 |

| heretick / heretic | 2 / 31 | 0 / 37 | 0 / 24 |

| heroick / heroic | 17 / 201 | 2 / 224 | 0 / 211 |

| hieroglyphick / hieroglyphic | 2 / 4 | 0 / 7 | 0 / 8 |

| hysterick / hysteric | 1 / 9 | 0 / 10 | 0 / 6 |

| laconick / laconic | 2 / 13 | 0 / 14 | 0 / 7 |

| lethargick / lethargic | 1 / 12 | 0 / 8 | 0 / 14 |

| logick / logic | 4 / 62 | 0 / 361 | 0 / 367 |

| lunatick / lunatic | 2 / 32 | 0 / 34 | 0 / 77 |

| lyrick / lyric | 3 / 15 | 0 / 26 | 0 / 37 |

| magick / magic | 9 / 110 | 0 / 296 | 0 / 292 |

| majestick / majestic | 4 / 73 | 0 / 149 | 1 / 115 |

| mechanick / mechanic | 6 / 79 | 0 / 47 | 0 / 58 |

| metallick / metallic | 1 / 9 | 0 / 79 | 0 / 137 |

| metaphysick / metaphysic | 1 / 2 | 0 / 11 | 0 / 9 |

| mimick / mimic | 2 / 25 | 1 / 46 | 0 / 23 |

| musick / music | 87 / 549 | 3 / 1220 | 3 / 1684 |

| mystick / mystic | 1 / 39 | 0 / 92 | 0 / 167 |

| obstetrick / obstetric | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 |

| panegyrick / panegyric | 19 / 121 | 0 / 43 | 0 / 16 |

| panick / panic | 14 / 58 | 1 / 90 | 0 / 314 |

| paralytick / paralytic | 1 / 15 | 0 / 41 | 0 / 14 |

| pedantick / pedantic | 3 / 31 | 0 / 28 | 0 / 29 |

| philippick / philippic | 2 / 2 | 0 / 3 | 0 / 2 |

| philosophick / philosophic | 1 / 140 | 0 / 80 | 0 / 155 |

| physick / physic | 35 / 157 | 4 / 51 | 3 / 38 |

| plastick / plastic | 1 / 4 | 0 / 19 | 0 / 32 |

| platonick / platonic | 5 / 48 | 0 / 30 | 0 / 22 |

| politick / politic | 8 / 40 | 2 / 37 | 0 / 51 |

| prognostick / prognostic | 2 / 18 | 0 / 5 | 0 / 1 |

| publick / public | 767 / 3350 | 1 / 3171 | 2 / 2606 |

| relick / relic | 1 / 26 | 4 / 56 | 0 / 65 |

| republick / republic | 12 / 515 | 0 / 185 | 0 / 171 |

| rhetorick / rhetoric | 26 / 109 | 2 / 40 | 0 / 65 |

| rheumatick / rheumatic | 1 / 7 | 0 / 33 | 0 / 30 |

| romantick / romantic | 32 / 191 | 0 / 346 | 0 / 322 |

| rustick / rustic | 3 / 102 | 0 / 157 | 0 / 80 |

| sarcastick / sarcastic | 1 / 37 | 0 / 66 | 0 / 60 |

| sceptick / sceptic | 3 / 26 | 0 / 19 | 0 / 26 |

| scholastick / scholastic | 2 / 24 | 0 / 42 | 0 / 46 |

| sciatick / sciatic | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 |

| scientifick / scientific | 2 / 16 | 0 / 451 | 0 / 814 |

| stoick / stoic | 5 / 34 | 1 / 15 | 0 / 26 |

| sympathetick / sympathetic | 3 / 26 | 0 / 70 | 0 / 248 |

| systematick / systematic | 1 / 13 | 0 / 64 | 0 / 104 |

| topick / topic | 12 / 128 | 0 / 177 | 0 / 176 |

| traffick / traffic | 80 / 67 | 1 / 164 | 0 / 203 |

| tragick / tragic | 4 / 65 | 0 / 65 | 0 / 209 |

| tropick / tropic | 12 / 37 | 0 / 7 | 0 / 23 |

第2期以降 (1780--1920) は,すべての語において事実上 -ic のみとなったとみてよいが,18世紀の大半を含む第1期 (1710--1780) については,ここかしこに保守的な -ick が散見される.語によっては <critick>, <frolick>, <heroick>, <musick>, <panegyrick>, <panick>, <physick>, <publick>, <rhetorick>, <romantick>, <tropick> など そこそこの頻度を示すものもあるし,<traffick> ではむしろ -ic 形よりも優勢だ(なお,屈折語尾としての -ic(k) ではないが,garlick/garlic は,第1期 17 / 7, 第2期 1 / 8, 第3期 0 / 11 を数え,最初期に -ick が優勢だったもう1つの例である).しかし,全体として -ick 形は散見されるにすぎず,すでに18世紀より -ic 形が幅を利かせていたことがわかる.つまり,18世紀半ばの Johnson の辞書では,すでに影の薄くなっていた保守的な -ic が,半ば意識的に採用されたという解釈が成り立ちそうだ.Webster の時代ではなく,Johnson の時代にすでに -ic 形は事実上の市民権を得ていたと考えられる.

しかし,CLMET で得られた後期近代英語の趨勢を歴史の中に適切に位置づけて解釈するためには,先行する初期近代英語における異綴字の分布(変化)も押えておく必要があるだろう.それについては明日の記事で.

2014-08-21 Thu

■ #1942. 語源的綴字の初例をめぐって [etymological_respelling][spelling][french][latin][hart]

昨日の記事「#1941. macaronic code-switching としての語源的綴字?」 ([2014-08-20-1]) に引き続き,etymological_respelling の話題.英語史では語源的綴字は主に16--17世紀の話題として認識されている(cf. 「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1])).しかし,それより早い例は14--15世紀から確認されているし,「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]),「#1790. フランスでも16世紀に頂点を迎えた語源かぶれの綴字」 ([2014-03-22-1]) でみたように,お隣フランスでもよく似た現象が13世紀後半より生じていた.実際にフランスでも語源的綴字は16世紀にピークを迎えたので,この現象について,英仏語はおよそ歩調を合わせていたことになる.

フランス語側での語源的綴字について詳しく調査していないが,Miller (211) は14世紀終わりからとしている.

Around the end of C14, French orthography began to be influenced by etymology. For instance, doute 'doubt' was written doubte. Around the same time, such etymologically adaptive spellings are found in English . . . ., especially by C16. ME doute [?a1200] was altered to doubt by confrontation with L dubitō and/or contemporaneous F doubte, and the spelling remained despite protests by orthoepists including John Hart (1551) that the word contains an unnecessary letter . . . .

フランス語では以来 <doubte> が続いたが,17世紀には再び <b> が脱落し,現代では doute へ戻っている.

では,英語側ではどうか.doubt への <b> の挿入を調べてみると,MED の引用文検索によれば,15世紀から多くの例が挙がるほか,14世紀末の Gower からの例も散見される.

同様に,OED でも <doubt> と引用文検索してみると,15世紀からの例が少なからず見られるほか,14世紀さらには1300年以前の Cursor Mundi からの例も散見された.『英語語源辞典』では,doubt における <b> の英語での挿入は15世紀となっているが,実際にはずっと早くからの例があったことになる.

・ a1300 Cursor M. (Edinb.) 22604 Saint peter sal be domb þat dai,.. For doubt of demsteris wrek [Cott. wreke].

・ 1393 J. Gower Confessio Amantis I. 230 First ben enformed for to lere A craft, which cleped is facrere. For if facrere come about, Than afterward hem stant no doubt.

・ 1398 J. Trevisa tr. Bartholomew de Glanville De Proprietatibus Rerum (1495) xvi. xlvii. 569 No man shal wene that it is doubt or fals that god hath sette vertue in precyous stones.

だが,さすがに初期中英語コーパス ,LAEME からは <b> を含む綴字は見つからなかった.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-19 Tue

■ #1940. 16世紀の綴字論者の系譜 [spelling][orthography][emode][spelling_reform][mulcaster][alphabet][grammatology][hart]

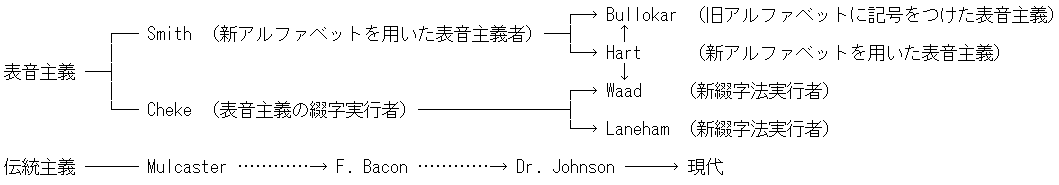

昨日の記事「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1]) で,数名の綴字論者の名前を挙げた.彼らは大きく表音主義の急進派と伝統主義の穏健派に分けられる.16世紀半ばから次世紀へと連なるその系譜を,渡部 (64) にしたがって示そう.

昨日の記事で出てきていない名前もある.Cheke と Smith は宮廷と関係が深かったことから,宮廷関係者である Waad と Laneham にも表音主義への関心が移ったようで,彼らは Cheke の新綴字法を実行した.Hart は Bullokar や Waad に影響を与えた.伝統主義路線としては,Mulcaster と Edmund Coote (fl. 1597; see Edmund Coote's English School-maister (1596)) が16世紀末に影響力をもち,17世紀には Francis Bacon (1561--1626) や Ben Jonson (c. 1573--1637) を経て,18世紀の Dr. Johnson (1709--84) まで連なった.そして,この路線は,結局のところ現代にまで至る正統派を形成してきたのである.

結果としてみれば,厳格な表音主義は敗北した.表音文字を標榜する ローマン・アルファベット (Roman alphabet) を用いる英語の歴史において,厳格な表音主義が敗退したということは,文字論の観点からは重要な意味をもつように思われる.文字にとって最も重要な目的とは,表語,あるいは語といわずとも何らかの言語単位を表わすことであり,アルファベットに典型的に備わっている表音機能はその目的を達成するための手段にすぎないのではないか.もちろん表音機能それ自体は有用であり,捨て去る必要はないが,表語という最終目的のために必要とあらば多少は犠牲にできるほどの機能なのではないか.

このように考察した上で,「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]),「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1]),「#1829. 書き言葉テクストの3つの機能」 ([2014-04-30-1]) の議論を改めて吟味したい.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2014-08-18 Mon

■ #1939. 16世紀の正書法をめぐる議論 [punctuation][alphabet][standardisation][spelling][orthography][emode][spelling_reform][mulcaster][spelling_pronunciation_gap][final_e][hart]

16世紀には正書法 (orthography) の問題,Mulcaster がいうところの "right writing" の問題が盛んに論じられた(cf. 「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1])).英語の綴字は,現代におけると同様にすでに混乱していた.折しも生じていた数々の音韻変化により発音と綴字の乖離が広がり,ますます表音的でなくなった.個人レベルではある種の綴字体系が意識されていたが,個人を超えたレベルではいまだ固定化されていなかった.仰ぎ見るはラテン語の正書法だったが,その完成された域に達するには,もう1世紀ほどの時間をみる必要があった.以下,主として Baugh and Cable (208--14) の記述に依拠し,16世紀の正書法をめぐる議論を概説する.

個人レベルでは一貫した綴字体系が目指されたと述べたが,そのなかには私的にとどまるものもあれば,出版されて公にされるものもあった.私的な例としては,古典語学者であった John Cheke (1514--57) は,長母音を母音字2つで綴る習慣 (ex. taak, haat, maad, mijn, thijn) ,語末の <e> を削除する習慣 (ex. giv, belev) ,<y> の代わりに <i> を用いる習慣 (ex. mighti, dai) を実践した.また,Richard Stanyhurst は Virgil (1582) の翻訳に際して,音節の長さを正確に表わすための綴字体系を作り出し,例えば thee, too, mee, neere, coonning, woorde, yeet などと綴った.

公的にされたものの嚆矢は,1558年以前に出版された匿名の An A. B. C. for Children である.そこでは母音の長さを示す <e> の役割 (ex. made, ride, hope) などが触れられているが,ほんの数頁のみの不十分な扱いだった.より野心的な試みとして最初に挙げられるのは,古典語学者 Thomas Smith (1513--77) による1568年の Dialogue concerning the Correct and Emended Writing of the English Language だろう.Smith はアルファベットを34文字に増やし,長母音に符号を付けるなどした.しかし,この著作はラテン語で書かれたため,普及することはなかった.

翌年1569年,そして続く1570年,John Hart (c. 1501--74) が An Orthographie と A Method or Comfortable Beginning for All Unlearned, Whereby They May Bee Taught to Read English を出版した.Hart は,<ch>, <sh>, <th> などの二重字 ((digraph)) に対して特殊文字をあてがうなどしたが,Smith の試みと同様,急進的にすぎたために,まともに受け入れられることはなかった.

1580年,William Bullokar (fl. 1586) が Booke at large, for the Amendment of Orthographie for English Speech を世に出す.Smith と Hart の新文字導入が失敗に終わったことを反面教師とし,従来のアルファベットのみで綴字改革を目指したが,代わりにアクセント記号,アポストロフィ,鉤などを惜しみなく文字に付加したため,結果として Smith や Hart と同じかそれ以上に読みにくい恐るべき正書法ができあがってしまった.

Smith, Hart, Bullokar の路線は,17世紀にも続いた.1634年,Charles Butler (c. 1560--1647) は The English Grammar, or The Institution of Letters, Syllables, and Woords in the English Tung を出版し,語末の <e> の代わりに逆さのアポストロフィを採用したり,<th> の代わりに <t> を逆さにした文字を使ったりした.以上,Smith から Butler までの急進的な表音主義の綴字改革はいずれも失敗に終わった.

上記の急進派に対して,保守派,穏健派,あるいは伝統・慣習を重んじ,綴字固定化の基準を見つけ出そうとする現実即応派とでも呼ぶべき路線の第一人者は,Richard Mulcaster (1530?--1611) である(この英語史上の重要人物については「#441. Richard Mulcaster」 ([2010-07-12-1]) や mulcaster の各記事で扱ってきた).彼の綴字に対する姿勢は「綴字は発音を正確には表わし得ない」だった.本質的な解決法はないのだから,従来の慣習的な綴字を基にしてもう少しよいものを作りだそう,いずれにせよ最終的な規範は人々が決めることだ,という穏健な態度である.彼は The First Part of the Elementarie (1582) において,いくつかの提案を出している.<fetch> や <scratch> の <t> の保存を支持し,<glasse> や <confesse> の語末の <e> の保存を支持した.語末の <e> については,「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1]) でみたような規則を提案した.

「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1]) でみたように,Mulcaster の提案は必ずしも後世の標準化された綴字に反映されておらず(半数以上は反映されている),その分だけ彼の歴史的評価は目減りするかもしれないが,それでも綴字改革の路線を急進派から穏健派へシフトさせた功績は認めてよいだろう.この穏健派路線は English Schoole-Master (1596) を著した Edmund Coote (fl. 1597) や The English Grammar (1640) を著した Ben Jonson (c. 1573--1637) に引き継がれ,Edward Phillips による The New World of English Words (1658) が世に出た17世紀半ばまでには,綴字の固定化がほぼ完了することになる.

この問題に関しては渡部 (40--64) が詳しく,たいへん有用である.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ 渡部 昇一 『英語学史』 英語学大系第13巻,大修館書店,1975年.

2014-07-23 Wed

■ #1913. 外来要素を英語化した古英語と,本来要素までフランス語化した中英語 [spelling][contact][borrowing][french][hypercorrection][terminology]

「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1]) の記事で,後期古英語のラテン借用語は,英語化した綴字ではなくラテン語のままの綴字で取り込む傾向があることを指摘した.それ以前のラテン借用語は英語化した綴字で受け入れる傾向があったことを考えると,借用の類型論の観点からいえば,後期古英語に向かって substitution の度合いが大きくなったと表現できるのではないか,と.

さて,中英語期に入ると,英語の綴字体系は別の展開を示した.大量のフランス借用語が流入するにつれ,それとともにフランス語式綴字習慣も強い影響を持ち始めた.この英語史上の出来事で興味深いのは,フランス語式綴字習慣に従ったのはフランス借用語のみではなかったことだ.それは勢い余って本来語にまで影響を及ぼし,古英語式の綴字習慣を置き換えていった.主要なものだけを列挙しても,古英語の <c> (= /ʧ/) はフランス語式の <ch> に置換されたし,<cw> は <qw> へ, <s> の一部は <ce> へ,<u> は <ou> へと置換された.ゆえに,本来語でも現代英語において <chin>, <choose>, <queen>, <quick>, <ice>, <mice>, <about>, <house> などと綴るようになっている.これは綴字体系上のノルマン・コンクェストとでもいうべきものであり,この衝撃を目の当たりにすれば,古英語のラテン語式綴字による軽度の substitution など,かわいく見えてくるほどだ.これは,フランス語式綴字習慣が英語に及んだという点で,「#1793. -<ce> の 過剰修正」 ([2014-03-25-1]) で触れたように,一種の過剰修正 (hypercorrection) と呼んでもよいかもしれない(ほかに「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]) および「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1]) も参照).ただし,通常 hypercorrection は単語単位で単発に作用する事例を指すことが多いが,上記の場合には広範に影響の及んでいるのが特徴的である.フランス語式綴字の体系的な substitution といえるだろう.

Horobin (89) が "rather than adjust the spelling of the French loans to fit the native pattern, existing English words were respelled according to the French practices" と述べたとき,それは,中英語がフランス語を英語化しようとしたのではなく,中英語自らがフランス語化しようとしていた著しい特徴を指していたのである.

「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) や「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]) で話題にしたように,フランス語の英語への影響は,語彙を除けば,綴字にこそ最も顕著に,そして体系的に現われている.通常,単発の事例に用いられる substitution や hypercorrection という用語を,このような体系的な言語変化に適用すると新たな洞察が得られるのではないかという気がするが,いかがだろうか.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-07-12 Sat

■ #1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉 [standardisation][spelling][orthography][chancery_standard][me_dialect][geolinguistics][gvs][spelling_pronunciation_gap][gh]

英語史では,書き言葉の標準化の基礎は,14世紀後半から15世紀にかけてのロンドンで築かれたと考えられている.本ブログでは,「#306. Samuels の中英語後期に発達した書きことば標準の4タイプ」 ([2010-02-27-1]),「#929. 中英語後期,イングランド中部方言が標準語の基盤となった理由」 ([2011-11-12-1]),「#1228. 英語史における標準英語の発展と確立を巡って」 ([2012-09-06-1]),「#1245. 複合的な選択の過程としての書きことば標準英語の発展」 ([2012-09-23-1]) などの記事で取り上げてきた.

この時代の後,初期近代英語にかけて印刷術が導入され発展したことも,綴字の標準化の流れに間接的な影響を及ぼしたと考えられている.「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1]) ,「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1]) ,「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1]) でみたように,最近はこの意見に対して異論も出ているが,少なくとも英語史上のタイミングとしては,印刷術の登場の時期と綴字の標準化が緩やかに進んでいた時期とはおよそ重なっている.

一方,後期中英語から初期近代英語にかけてのこの時期に,話し言葉では著しい音韻変化が数多く起こっていた.大母音推移 (Great Vowel Shift; [2009-11-18-1]) を筆頭に,「#1290. 黙字と黙字をもたらした音韻消失等の一覧」 ([2012-11-07-1]) で挙げたような種々の子音の消失が進行していた.話し言葉が著しく変化していたにもかかわらず,書き言葉は標準化の方向を示していたということは,歴史上の皮肉と言わざるをえない.おかげで,近現代英語で綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) が生じてしまった.

このような流れを指して,英語の綴字の標準化は,歴史上,皮肉なタイミングで生じてしまったといわれる.しかし,言語変化の早晩や遅速という時間差は,部分的には,北部方言と南部方言という空間差と対応しているとみることもでき,その意味ではここで問題にしていることは,歴史の皮肉であるとともに地理の皮肉でもあるのかもしれないのだ.換言すれば,英語史における綴字の標準化の皮肉は,その基礎が14--15世紀に築かれたという事実だけでなく,主として南部方言に属するロンドンの地で築かれたという事実にも関係している.Horobin (84--85) が指摘しているように,同時代の北部方言に比してずっと保守的だった南部のロンドン方言が,綴字の標準化の基盤に据えられたことの意味は大きい.

例えば,北部方言では,<gh> などの綴字で表わされていた /ç, x/ はすでに無音となっており,"knight" は <nit>, "doughter" は <datter> などと綴られていた.一方,南部方言ではこの子音はいまだ失われておらず,したがって <gh> の綴字も保存され,近現代の標準的な綴字 <knight>, <doughter> のなかに固定化することになった.この /ç, x/ の消失という音韻変化は後に南部方言へも及んだので,結局,標準的な綴字が <nit> となるか <knight> となるかの差は,時間差であるとともに方言差であるとも考えられることになる.標準化した <wh> の綴字についても同じことがいえる.当時,いくつかの方言ですでに /h/ が失われていたが,保守的なロンドンの発音においては /h/ が保たれていたために,後の標準的な綴字のなかにも <h> として固定化することになってしまった.これらの例を歴史的に評価すれば,発音については進歩的な北部方言的なものが多く標準の基盤となり,綴字については保守的な南部方言的なものが多く標準の基盤となった,といえるだろう.関連して,中英語の言語変化の「北から南へ」の波状伝播について,「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」 ([2011-11-24-1]) および「#1843. conservative radicalism」 ([2014-05-14-1]) を参照されたい.

なお,語末の /x/ に関して,北部方言では /f/ へと発展し,dough (練り粉)に対応する方言形 duff (ダフ;小麦粉の固いプディング)が後に南部へ借用された例がある(「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) も参照).このように発音と綴字との関係が密である例がもっと多かったならば,近現代の標準的な綴字ももっと素直なものになったことだろう.やはり,英語の綴字の標準化には,時間の皮肉だけでなく空間の皮肉も混じっている.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-07-09 Wed

■ #1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3) [etymological_respelling][h][spelling][orthography][latin]

「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]) などに引き続いての話題.

昨日の記事「#1898. ラテン語にもあった h-dropping への非難」 ([2014-07-08-1]) で取り上げたように,後期ラテン語にかけて /h/ の脱落が生じていた.過剰修正 (hypercorrection) もしばしば起こる始末で,脱落傾向は止めようもなく,その結果は後のロマンス諸語にも反映されることになった.すなわち,古典ラテン語の正書法上の <h> に対応する子音は,フランス語を含むロマンス諸語へ無音として継承され,フランス語を経由して英語へも受け継がれた.ところが,ラテン語正書法の綴字 <h> そのものは長い規範主義の伝統により,完全に失われることはなく中世ヨーロッパの諸言語へも伝わった.結果として,中世において,自然の音韻変化の結果としての無音と人工的な規範主義を体現する綴字 <h> とが,長らく競い合うことになった.

英語でも,ラテン語に由来する語における <h> の保持と復活は中英語期より意識されてきた問題だった.「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]) で触れたように,これは初期近代英語期に盛んにみられることになる語源的綴り字 (etymological_respelling) の先駆けとして,英語史上評価されるべき現象だろう.この点については Horobin (80--81) も以下のようにさらっと言及しているのみだが,本来はもっと評価が高くあって然るべきだと思う.

Because of the loss of initial /h/ in French, numerous French loanwords were borrowed into Middle English without an initial /h/ sound, and were consequently spelled without an initial <h>; thus we find the Middle English spellings erbe 'herb', and ost 'host'. But, because writers of Middle English were aware of the Latin origins of these words, they frequently 'corrected' these spellings to reflect their Classical spelling. As a consequence, there is considerable variation and confusion about the spelling of such words, and we regularly find pairs of spellings like heir, eyr, here, ayre, ost, host. The importance accorded to etymology in determining the spelling of such words led ultimately to the spellings with initial <h> becoming adopted; in some cases the initial /h/ has subsequently been restored in the pronunciation, so that we now say hotel and history, while the <h> remains silent in French hôtel and histoire.

近現代英語ならずとも歴史英語における h-dropping は扱いにくい問題だが,一般に考えられているよりも早い段階で語源的綴り字が広範に関与している例として,英語史上,掘り下げる意義のあるトピックである.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-07-08 Tue

■ #1898. ラテン語にもあった h-dropping への非難 [latin][etymological_respelling][h][spelling][orthography][prescriptive_grammar][hypercorrection][substratum_theory][etruscan][stigma]

英語史における子音 /h/ の不安定性について,「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) ,「#459. 不安定な子音 /h/ (2)」 ([2010-07-30-1]) ,「#494. hypercorrection による h の挿入」 ([2010-09-03-1]),「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]) ほか,h や h-dropping などの記事で多く取り上げてきた.

近代英語以後,社会言語学的な関心の的となっている英語諸変種の h-dropping の起源については諸説あるが,中英語期に,<h> の綴字を示すものの決して /h/ とは発音されないフランス借用語が,大量に英語へ流れ込んできたことが直接・間接の影響を与えてきたということは,認めてよいだろう.一方,フランス語のみならずスペイン語やイタリア語などのロマンス諸語で /h/ が発音されないのは,後期ラテン語の段階で同音が脱落したからである.したがって,英語の h-dropping を巡る話題の淵源は,時空と言語を超えて,最終的にはラテン語の1つの音韻変化に求められることになる.

おもしろいことに,ラテン語でも /h/ の脱落が見られるようになってくると,ローマの教養人たちは,その脱落を通俗的な発音習慣として非難するようになった.このことは,正書法として <h> が綴られるべきではないところに <h> が挿入されていることを嘲笑する詩が残っていることから知られる.この詩は h-dropping に対する過剰修正 (hypercorrection) を皮肉ったものであり,それほどまでに h-dropping が一般的だったことを示す証拠とみなすことができる.この問題の詩は,古代ローマの抒情詩人 Gaius Valerius Catullus (84?--54? B.C.) によるものである.以下,Catullus Poem 84 より和英対訳を掲げる.

1 CHOMMODA dicebat, si quando commoda uellet ARRIUS, if he wanted to say "winnings " used to say "whinnings", 2 dicere, et insidias Arrius hinsidias, and for "ambush" "hambush"; 3 et tum mirifice sperabat se esse locutum, and thought he had spoken marvellous well, 4 cum quantum poterat dixerat hinsidias. whenever he said "hambush" with as much emphasis as possible. 5 credo, sic mater, sic liber auunculus eius. So, no doubt, his mother had said, so his uncle the freedman, 6 sic maternus auus dixerat atque auia. so his grandfather and grandmother on the mother's side. 7 hoc misso in Syriam requierant omnibus aures When he was sent into Syria, all our ears had a holiday; 8 audibant eadem haec leniter et leuiter, they heard the same syllables pronounced quietly and lightly, 9 nec sibi postilla metuebant talia uerba, and had no fear of such words for the future: 10 cum subito affertur nuntius horribilis, when on a sudden a dreadful message arrives, 11 Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset, that the Ionian waves, ever since Arrius went there, 12 iam non Ionios esse sed Hionios are henceforth not "Ionian," but "Hionian."

問題となる箇所は,1行目の <commoda> vs <chommoda>,2行目の <insidias> vs <hinsidias>, 12行目の <Ionios> vs <Hionios> である.<h> の必要のないところに <h> が綴られている点を,過剰修正の例として嘲っている.皮肉の効いた詩であるからには,オチが肝心である.この詩に関する Harrison の批評によれば,12行目で <Inoios> を <Hionios> と(規範主義的な観点から見て)誤った綴字で書いたことにより,ここにおかしみが表出しているという.Harrison は ". . . the last word of the poem should be χιoνέoυς. When Arrius crossed, his aspirates blew up a blizzard, and the sea has been snow-swept ever since." (198--99) と述べており,誤った <Hionios> がギリシア語の χιoνέoυς (snowy) と引っかけられているのだと解釈している.そして,10行目の nuntius horribilis がそれを予告しているともいう.Arrius の過剰修正による /h/ が,7行目の nuntius horribilis に予告されているように,恐るべき嵐を巻き起こすというジョークだ.

Harrison (199) は,さらに想像力をたくましくして,Catullus のようなローマの教養人による当時の h に関する非難の根源は,気音の多い Venetic 訛りに対する偏見,すなわち基層言語の影響 (substratum_theory) による耳障りなラテン語変種に対する否定的な評価にあるのでないかという.同様に Etruscan 訛りに対する偏見という説を唱える論者もいるようだ.これらの見解はいずれにせよ speculation の域を出るものではないが,近現代英語の h-dropping への stigmatisation と重ね合わせて考えると興味深い.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ Harrison, E. "Catullus, LXXXIV." The Classical Review 29.7 (1915): 198--99.

2014-07-05 Sat

■ #1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論 [spelling][loan_word][borrowing][latin][christianity][typology]

キリスト教の伝来とラテン単語の借用の関係について,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) や「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1]) などの記事で取り上げてきた.一方,借用の類型論に関わる話題として,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]),「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]),「#1778. 借用語研究の to-do list」 ([2014-03-10-1]) などの記事を書いてきた.今回は,古英語のラテン借用語の綴字という話題を介して,借用の類型論を考察してみたい.

古英語期には,キリスト教の伝来とともに,多くの宗教用語や学問用語がラテン語から英語の書き言葉へともたらされた.apostol (L apostulus), abbod (L abbadem), fenix (L phoenix), biscop (L episcopus) などである.ここで注意すべきは,借用の際に,発音にせよ綴字にせよ,ラテン語の形態をそのまま借用したのではなく,多分に英語化して取り込んでいることである.ところが,後の10世紀にラテン語借用のもう1つの波があったときには,ラテン単語は英語化されず,ほぼそのままの形態で借用されている.つまり,古英語のラテン語借用の2つの波の間には,質的な差があったことになる.この差を,Horobin (64--65) は次のように指摘している.

What is striking about these loanwords is that their pronunciation and spelling has been assimilated to Old English practices, so that the spelling-sound correspondences were not disturbed. Note, for instance, the spelling mynster, which shows the Old English front rounded vowel /y/, the <æ> in Old English mæsse, indicating the Old English front vowel. The Old English spelling of fenix with initial <f> shows that the word was pronounced the same way as in Latin, but that the spelling was changed to reflect Old English practices. While the spelling of Old English biscop appears similar to that of Latin episcopus, the pronunciation was altered to the /ʃ/ sound, still heard today in bishop, and so the <sc> spelling retained its Old English usage. This process of assimilation can be contrasted with the fate of the later loanword, episcopal, borrowed from the same Latin root in the fifteenth century but which has retained its Latin spelling and pronunciation. However, during the third state of Latin borrowing in the tenth century, a number of words from Classical Latin were borrowed which were not integrated into the native language in the same way. The foreign status of these technical words was emphasized by the preservation of their Latinate spellings and structure, as we can see from a comparison of the tenth-century Old English word magister (Latin magister), with the earlier loan mægester, derived from the same Latin word. Where the earlier borrowing has been respelled according to Old English practices, the later adoption has retained its classical Latin spelling.

借用の種類としては,いずれもラテン語の形態に基づいているという点で substitution ではなく importation である.しかし,同じ importation といっても,前期はモデルから逸脱した綴字による借入,後期はモデルに忠実な綴字による借入であり,importation というスケール内部での程度差がある.いずれも substitution ではないのだが,前者は後者よりも substitution に一歩近い importation である,と表現することはできるかもしれない.話し言葉でたとえれば,前者はラテン単語を英語的発音で取り入れることに,後者は原語であるラテン語の発音で取り入れることに相当する.あらっぽくたとえれば,英単語を日本語へ借用するときにカタカナ書きするか,英語と同じようにアルファベットで綴るか,という問題と同じことだが,古英語の例では,いずれの方法を取るかが時期によって異なっていたというのが興味深い.

借用語のモデルへの近接度という問題に迫る際に,そしてより一般的に借用の類型論を考察する際に,綴字習慣の差というパラメータも関与しうるというのは,新たな発見だった.関連して,語が借用されるときの importation 内部での程度と,借用された後に徐々に示される同化の程度との区別も明確にする必要があるかもしれない.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-06-22 Sun

■ #1882. move と prove にかつて見られた前母音とその影響 [french][loan_word][vowel][spelling][conjugation][paradigm][analogy]

中英語には,現代英語の move や prove に対して <meven> や <preven> のように語幹に前母音字 <e> の現われる綴字が一般的に行われていた.これが後に <o> に取って代わられることになるのだが,その背景を少々探ってみた.

move も prove はフランス借用語であり,現代フランス語ではそれぞれ mouvoir と prouver に対応する.prouver は直説法現在の人称変化を通じて語幹母音が変わらないが,mouvoir は人称に応じて前母音 <eu> と後母音 <ou> の間で変異する.同じ変異を示す mourir, vouloir とともに活用表を掲げよう.

| mouvoir (動かす) | mourir (死ぬ) | vouloir (望む) | |

| 1st sg. | je meus | je meurs | je veux |

| 2nd sg. | tu meus | tu meurs | tu veux |

| 3rd sg. | il meut | il meurt | il veut |

| 1st pl. | nous mouvons | nous mourons | nous voulons |

| 2nd pl. | vous mouvez | vous mourez | vous voulez |

| 3rd pl. | ils meuvent | ils meurent | ils veulent |

複数1・2人称では後母音 <ou> が現われ,その他の人称では前母音 <eu> が現われていることがわかる.フランス語史では,語幹に強勢が落ちない場合には歴史的な後母音が保たれ,語幹に強勢が落ちる場合には前母音化したと説明される.英語へは,先の2語について後者の前母音化した語幹が借用され,中英語を通じて優勢となったようである.関連して,people と popular の語幹母音(字)も比較対照されたい.

一方,本来の後母音を示す形態も並んで行われており,これが近代英語以降に一般化することになった.その過程は種々に説明されているようだが,詳らかにしないのでここで立ち入ることはできない.

現代英語では前母音を示す形態は廃用となって久しいが,かつての前母音と後母音の変異が遠く影響を及ぼしている可能性のある現象が1つある.prove の過去分詞形として規則的な proved と不規則的な proven があり得るが,後者の16世紀初頭における初出はかつての前母音を示す preve と関わりがあるかもしれないのだ.元来この動詞の活用は,借用語らしく規則的(弱変化)だった.ところが,不規則(強変化)な活用を示す cleave -- clove -- cloven や weave -- wove -- woven からの類推により,原形 preve に対して過去分詞 proven が現われたとされる.この類推が機能し得たとするならば,それは原形 preve が cleave や weave と同じ前母音を示したからであると考えられ,この前母音をもつ変異形が過去分詞の革新形 proven を生み出すきっかけとなったということができる.

現在,過去分詞 proven は特にアメリカ英語やスコットランド英語で広く使われており,とりわけ受動態の構文で他変種へも使用が拡がっているといわれる.

2014-05-27 Tue

■ #1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた [pronunciation][verb][conjugation][emode][spelling][spelling_pronunciation_gap][suffix][inflection][3sp]

昨日の記事「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]) で参照した Kytö (115) は,17世紀当時の評者を直接引用しながら,17世紀前半には -eth と綴られた屈折語尾がすでに -s として発音されていたと述べている.

Contemporary commentators' statements, and verse rhymes, indicate that the -S and -TH endings were pronounced identically from the early 17th century on. Richard Hodges (1643) listed different spellings given for the same pronunciation: for example, clause, claweth, claws; Hodges also pointed out in 1649 that "howesoever wee write them thus, leadeth it, maketh it, noteth it, we say lead's it, make's it, note's it" (cited in Jespersen, 1942: 19--20).

Kytö (132 fn. 10) では,Hodges の後の版での発言も紹介されている.

In the third (and final) edition of his guide (1653: 63--64), Hodges elaborated on his statement: "howsoever wee write many words as if they were two syllables, yet wee doo commonly pronounce them as if they were but one, as for example, these three words, leadeth, noteth, taketh, we doo commonly pronounce them thus, leads, notes, takes, and so all other words of this kind."

17世紀には一般的に <-eth> が /-s/ として発音されていたという状況は,/θ/ と /s/ とは異なる音素であるとしつこく教え込まれている私たちにとっては,一見奇異に思われるかもしれない.しかし,これは,話し言葉での変化が先行し,書き言葉での変化がそれに追いついていかないという,言語変化のありふれた例の1つにすぎない.後に書き言葉も話し言葉に合わせて <-s> と綴られるようになったが,綴字が発音に追いつくには多少なりとも時間差があったということである.日本語表記が旧かなづかいから現代かなづかいへと改訂されるまでの道のりに比べれば,<-eth> から <-s> への綴字の変化はむしろ迅速だったと言えるほどである.

なお,Jespersen (20) によると,超高頻度の動詞 hath, doth, saith については,<-th> 形が18世紀半ばまで普通に見られたという.

表音文字と発音との乖離については spelling_pronunciation_gap の多くの記事で取り上げてきたが,とりわけ「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]) と「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」 ([2009-06-28-2]) の記事を参照されたい.

・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.

・ Hodges, Richard. A Special Help to Orthographie; Or, the True Writing of English. London: Printed for Richard Cotes, 1643.

・ Hodges, Richard. The Plainest Directions for the True-Writing of English, That Ever was Hitherto Publisht. London: Printed by Wm. Du-gard, 1649.

・ Hodges, Richard. Most Plain Directions for True-Writing: In Particular for Such English Words as are Alike in Sound, and Unlike Both in Their Signification and Writing. London: Printed by W. D. for Rich. Hodges., 1653. (Reprinted in R. C. Alston, ed. English Linguistics 1500--1800. nr 118. Menston: Scholar Press, 1968; Microfiche ed. 1991)

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2014-04-29 Tue

■ #1828. j の文字と音価の対応について再訪 [phonetics][french][latin][italian][spelling][pronunciation][consonant][j][grapheme]

「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) の記事の最後の段落で,<j> (= <i>) = /ʤ/ の対応関係が生まれた背景について触れた.ラテン語から古フランス語への発展期に,有声硬口蓋接近音 [j] が有声後部歯茎破擦音 [ʤ] へ変化したという件だ.この音韻変化と「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]) の記事の内容に関連して,田中 (138--39) によくまとまった記述があったので,引用する(OED の記述もほぼ同じ内容).

6世紀少し前に,後期ラテン語において,上述の [j] 音はしばしば発声上圧縮され,前舌面および舌尖を [j] の位置よりさらに高めることによってその前に d 音を発生させ iūstus > d-iūstus, māior > mā-d-ior, [dj] を経て [ʤ] に assibilate された.一方 g の古い喉音は前母音の前で口蓋化して [ʤ] に変わっていたので,consonantal i と 'soft' g はロマンス諸語では同一の音価をもつようになった.

イタリア語では,consonantal i から発展した新しい音 [ʤ] は e, i の前には g,そして a, o, u の前には gi- によって書き変えられることになって,j の綴りは捨てられた.〔中略〕

しかし,フランス語では i 文字は発展した音価をもってそのまま保存され,従って consonantal i と 'soft' g は等値記号であり,その差異は語の起源によるだけである.

L OF It. ModE iūstus iuste giusto just iūdic-cem iuge giudice judge Iēsus Iesu Gesù Jesus māior maire maggiore major gesta geste gesto gest (jest)

Norman Conquest 後,consonantal i はその古代フランス語の音価 [ʤ] をもって英語に輸入された.フランス語ではその後 [ʤ] はその第一要素を失って [ʒ] に単純化されたが,英語は今日に至るまでフランス起源の語においてその原音を保存している.

加えて,アルファベット <J> の呼称 /ʤeɪ/ について,田中 (141) の記述を引用しておこう.

J は古くは jy [ʤai] と呼ばれて左どなりの同族文字 I [ai] と押韻し,そしてフランス名 ji と呼応した.この呼び名は今でもスコットランドその他において普通である.近代イギリス名(17世紀)ja あるいは jay [ʤei] は,その a [ei] を右どなりの k に負う (O. Jespersen, B. L. Ullman) .ドイツ名 jot [jɔt] は,16世紀に j が初めて i から分化した時,セム名 yōd から取られた.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-28 Mon

■ #1827. magic <e> とは無関係の <-ve> [final_e][orthography][pronunciation][phonetics][silent_letter][spelling][grapheme][spelling_reform][webster][v]

昨日の記事「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1]) で言及したが,現代英語の正書法についてよく知られた規則の1つに「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) がある.take, mete, side, rose, cube など多くの <-VCe> をもつ英単語において,母音 V が長母音あるいは二重母音で読まれることを間接的に示す <e> の役割を呼んだものである.個々の例外はあるとしても,およそ規則と称して差し支えないだろう.

しかし,<-ve> で終わる単語に関して,dove, glove, shove, 形容詞接尾辞 -ive をもつ語群など,例外の多さが気になる.しかも,above, give, have, live (v.), love など高頻度語に多い.これらの語では, <ve> に先行する母音は短母音として読まれる.gave, eve, drive, grove など規則的なものも多いことは認めつつも,この目立つ不規則性はどのように説明されるだろうか.

実は,<-ve> 語において magic <e> の規則があてはまらないケースが多いのは,この <e> がそもそも magic <e> ではないからである.この <e> は,magic <e> とは無関係の別の歴史的経緯により発展してきたものだ.背景には,英語史において /v/ の音素化が遅かった事実,及び <v> の文字素としての独立が遅かった事実がある(この音素と文字素の発展の詳細については,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]),「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1230. over と offer は最小対ではない?」 ([2012-09-08-1]) を参照されたい).結論を先取りしていえば,<v> は単独で語尾にくることができず,<e> のサポートを受けた <-ve> としてしか語尾にくることができない.したがって,この <e> はサポートの <e> にすぎず,先行する母音の量を標示する機能を担っているわけではない.以下に,2点の歴史的説明を与える(田中,pp. 166--70 も参照).

(1) 古英語では,[v] はいまだ独立した音素ではなく,音素 /f/ の異音にすぎなかった.典型的には ofer (over) など前後を母音に挟まれた環境で [v] が現れたが,直後に来る母音は弱化する傾向が強かったこともあり,中英語にかけては <e> で綴られることが多くなった.このようにして,[v] の音と <ve> の綴字が密接に関連づけられるようになった.<e> そのものは無音であり,あくまで寄生字母である.

(2) 先述のように,中英語期と初期近代英語期を通じて,<u> と <v> の文字としての分化は明瞭ではなかった.だが,母音字としての <u>,子音字としての <v> という役割分担が明確にできていなかった時代でも,不便はあったようである.例えば,完全に未分化の状況であれば,love と low はともに <lou> という綴字に合一してしまうだろう.そこで,とりあえずの便法として,子音 [v] を示すのに,無音の <e> を添えて <-ue> とした.3つの母音が続くことは少ないため,<loue> と綴られれば,中間の <u> は子音を表わすはずだという理屈になる.ここでも <e> そのものは無音であり,直前の <u> が子音字であることを示す役割を担っているにすぎない.やがて,子音字としての <v> が一般化すると,この位置の <u> そのまま <v> へと転字された.<v> が子音字として確立したのであれば <e> のサポートとしての役割は不要となるが,この <e> は惰性により現在まで残っている.

かくして,語尾の [v] は <-ve> として綴られる習慣が確立した.<-v> 単体で終わる語は,Asimov, eruv, guv, lav, Slav など,俗語・略語,スラヴ語などからの借用語に限定され,一般的な英語正書法においては浮いている.

Noah Webster や,Cut Speling の主唱者 Christopher Upward などは,give を <giv> として綴ることを提案したが,これは共時的には合理的だろう.一方で,上記のように歴史的な背景に目を向けることも重要である.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-27 Sun

■ #1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない [grammatology][grapheme][latin][greek][alphabet][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap]

現代英語の綴字と発音を巡る多くの問題の1つに,母音の長短が直接的に示されないという問題がある.英語も印欧語族の一員として,母音の長短,正確にいえば短母音か長母音・二重母音かという区別に敏感である.換言すれば,母音の単・複が音韻的に対立する.ところが,この音韻対立が綴字上に直接的に反映していない.例えば,bat vs bate や give vs five では同じ <a> や <i> を用いていながら,それぞれ前者では短母音を,後者では二重母音を表わしている.確かに,bat vs bate のように,次の音節の <e> によって,母音がいかに読まれるかを間接的に示すヒントは与えられている(「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) を参照).しかし,母音字そのものを違えることで音の違いを示しているのではないという意味では,あくまで間接的な標示法にすぎない.give vs five では,そのヒントすら与えられていない.

母音字を組み合わせて長母音・二重母音を表わす方法は広く採られている.また,長母音補助記号として母音字の上に短音記号や長音記号を付し,ā や ă のようにする方法も,正書法としては採用されていないが,教育目的では使用されることがある.もとより文字体系というものは音韻対立を常にあますところなく標示するわけではない以上,英語の正書法において母音の長短が文字の上に直接的に標示されないということは,特に驚くべきことではないのかもしれない.

しかし,この状況が,英語にとどまらず,ローマン・アルファベットを採用しているあらゆる言語にみられるという点が注目に値する.母音の長短が,母音字そのものによって示されることがないのである.母音字を重ねて長母音を表わすことはあっても,長母音が短母音とまったく別の1つの記号によって表わされるという状況はない.この観点からすると,ギリシア・アルファベットのε vs η,ο vs ωの文字の対立は,目から鱗が落ちるような革新だった.

アルファベット史上,ギリシア人の果たした役割は(ときに過大に評価されるが)確かに革命的だった.「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) で述べたように,ギリシア人は,子音文字だったセム系アルファベットに初めて母音文字を導入することにより,音素と文字のほぼ完全な結合を実現した.音韻対立という言語にとってきわめて本質的かつ抽象的な特徴を取り出し,それに文字という具体的な形をあてがった.これが第1の革命だったとすれば,それに比べてずっと地味であり喧伝されることもないが,同じくらい本質を突いた第2の革命もあった.それは,母音の音価ではなく音量(長さ)をも文字に割り当てようとした発想,先述の ε vs η,ο vs ω の対立の創案のことだ.ギリシア人はフェニキア・アルファベットのなかでギリシア語にとって余剰だった子音文字5種を母音文字(α,ε,ι,ο,υ)へ転用し,さらに余っていたηをεの長母音版として採用し,次いでωなる文字をοの長母音版として新作したのだった(最後に作られたので,アルファベットの最後尾に加えられた).

ところが,歴史の偶然により,ローマン・アルファベットにつながる西ギリシア・アルファベットにおいては,上記の第2の革命は衝撃を与えなかった.西ギリシア・アルファベットでは,η(大文字Η)は元来それが表わした子音 [h] を表わすために用いられたので,そのままラテン語へも子音文字として持ち越された(後にラテン語やロマンス諸語で [h] が消失し,<h> の存在意義が形骸化したことは実に皮肉である).また,ωの創作のタイミングも,ラテン語へ影響を与えるには遅すぎた.かくして,第2の革命は,ローマ字にまったく衝撃を与えることがなかった.以上が,後にローマ字を採用した多数の言語が母音の長短を直接母音字によって区別する習慣をもたない理由である.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-13 Sun

■ #1812. 6単語の変異で見る中英語方言 [me_dialect][spelling][map][isogloss][dialect][bre]

本ブログでは,中英語方言に関して,特定の語,形態素,音素の分布に注目した記事として,方言地図とともに「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]),「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]),「#1320. LAEME で見る most の異形態の分布」 ([2012-12-07-1]),「#1622. eLALME」 ([2013-10-05-1]) などを書いてきた(ほかにも,me_dialect の記事を参照).また,一般的な中英語の方言区分図を「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) で示した.

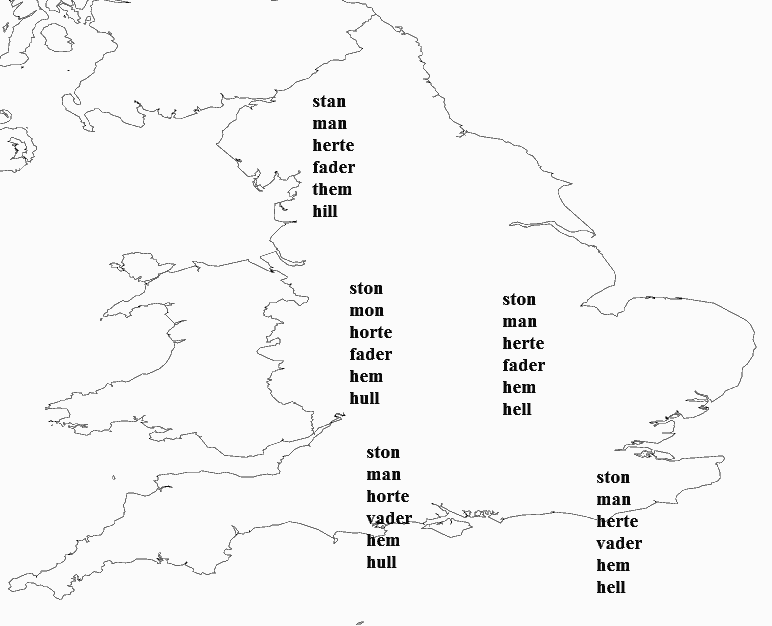

中英語方言に限らないが,方言間を区別する音韻対応と方言線 (isogloss) の複雑さはよく知られている.中英語では LALME や LAEME という詳細な言語地図が出版されているので,その具体的な地図を覗いてみれば一目瞭然である.そこで,大雑把にでも主たる変異や音韻対応(及びそれを反映していると考えられる綴字対応)を理解していると便利だろう.そのような目的で「#1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態」 ([2012-12-28-1]) が役立つが,Lerer (92) の示している簡易方言図も役に立ちそうだ.Lerer は,高い弁別素性をもつ6語 ("stone", "man", "heart", "father", "them", "hill") を選んで,中英語5方言を簡易的に図示した.以下は,Lerer のものを参照して作った図である.

じっくり眺めていると,架空の方言線があちこちに走っているのが 見えてきそうだ.hill -- hell -- hull に見られる母音の変異については,関連して「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) を参照.

当然ながら,中英語の方言区分は,現代イングランド英語の方言区分とも無縁ではない.8つの語による現代の区分は,「#1030. England の現代英語方言区分 (2)」 ([2012-02-21-1]) を参照されたい.

・ Lerer, Seth. Inventing English. New York: Columbia UP, 2007.

2014-04-08 Tue

■ #1807. ARCHER で between と betwixt [spelling][corpus][archer][mode]

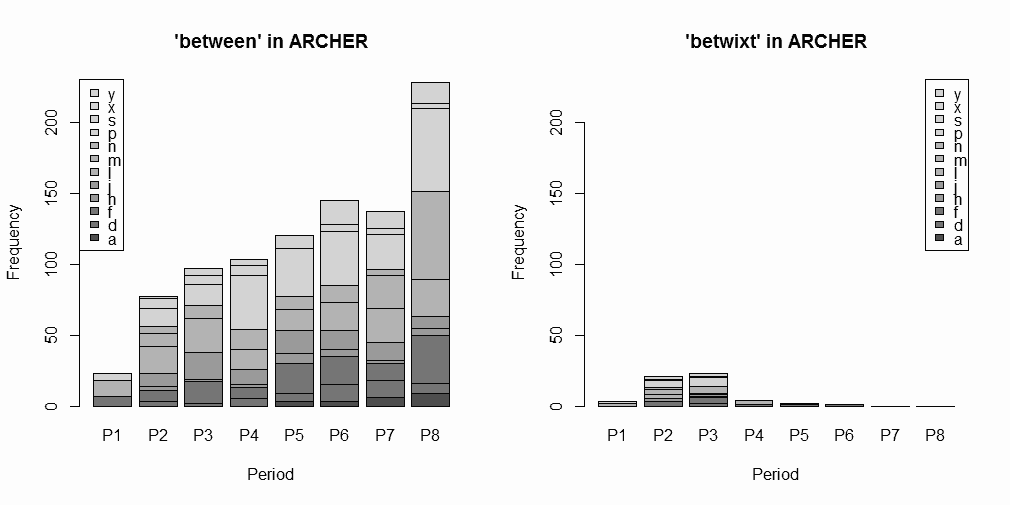

昨日の記事「#1806. ARCHER で shew と show」 ([2014-04-07-1]) に引き続き,[2014-04-03-1]の記事で紹介した「#1802. ARCHER 3.2」を利用して,別の問題に臨む.標記の between と betwixt の後期近代英語における分布について,「#1637. CLMET3.0 で between と betwixt の分布を調査」 ([2013-10-20-1]) で話題にしたが,ARCHER の Untagged 版ではどのような調査結果が出るだろうか.

検索にあたっては,とりわけ17世紀の段階では綴字が完全に定まっていたわけではないため,それぞれの語の異綴字も考慮に入れた.具体的には,between 系列として between, betweene, betwen, betwene, betwn が,betwixt 系列として betwixt, betwext が異綴字として挙がってきた.昨日と同様に,ヒット数を12ジャンルおよび1600--1999年を50年刻みにした8期に分けて数え上げた.以下に,集計結果のグラフのみ示す(データファイルと頻度表はソースHTMLを参照されたい).なお,betwixt and between の形では1例も現れていない.

全体として,17--19世紀のどの時期においても between が圧倒していることは,以前の CLMET3.0 による調査結果からも予想されたことである.しかし,P2--P3 (1650--1749) の時期に限ってではあるが,betwixt が20%ほどのシェアを占めていたという事実は注目してよい(P1のサブコーパスは他の各時期のサブコーパスの1/3ほどの規模であることにも注意).CLMET3.0 による調査でも18世紀中までは bewixt が10%ほどのシェアを占めていたという結果が出ているから,大雑把にいって1750年くらいまでは betwix は between の異形としてそれなりの存在感を示していたことが確認できた.

2014-04-07 Mon

■ #1806. ARCHER で shew と show [spelling][corpus][archer][mode]

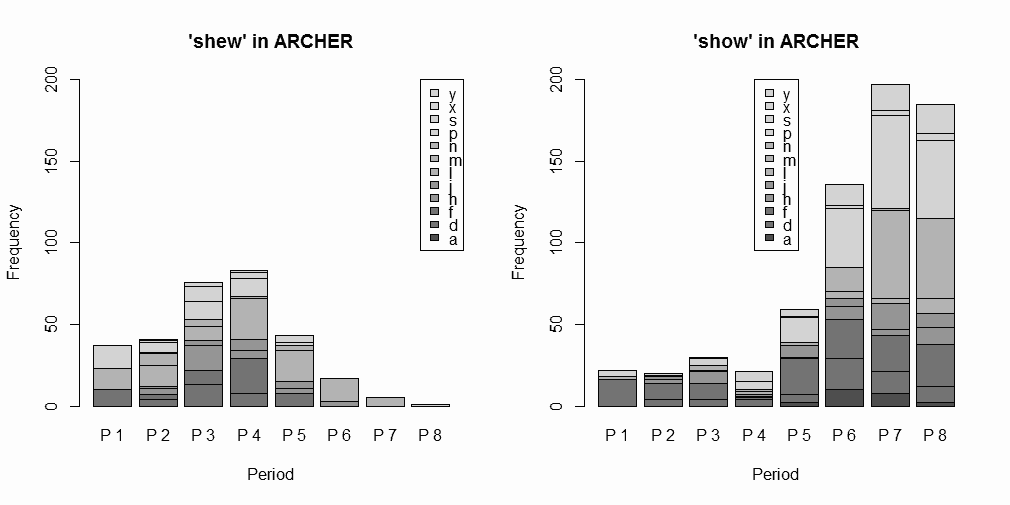

標記の語を巡る綴字の変異について,「#1415. shew と show (1)」 ([2013-03-12-1]),「#1416. shew と show (2)」 ([2013-03-13-1]),「#1716. shew と show (3)」 ([2014-01-07-1]) で取り上げてきた.今回は,[2014-04-03-1]の記事で紹介した「#1802. ARCHER 3.2」を利用して,近代英語期における両綴字の分布を改めて確認しよう.

ARCHER: A Representative Corpus of Historical English Registers の Untagged 版で,shew 系列 (shew, shews, shewed, shewn, shewing) と show 系列 (show, shows, showed, shown, showing) の語形を検索し,ヒット数を12ジャンルおよび1600--1999年を50年刻みにした8期に分けて数え上げた.データファイルと頻度表はソースHTMLを参照してもらうとして,結果をグラフ化したもののみ示そう.

ジャンルの考慮はおいておくとして,通時的な推移に注目しよう.P1 (1600--49) から P4 (1750--99) まで,つまり17--18世紀には,絶対頻度で shew のほうが show より優勢だが,P5 (1800--49) に両者がおよそ肩を並べ,P6 以降には show が一気に shew を駆逐してゆく過程が見てとれる.この推移の概要は,過去の記事で調査した Helsinki Corpus および PPCMBE の結果とは符合するが,CLMET3.0 の結果とは少々異なる.CLMET3.0 では,[2014-01-07-1]の記事で見たように,18世紀中から絶対頻度で show が shew を圧倒的に上回っていたのである.このコーパス間の違いが,各コーパスの代表性の違いによるものなのか,それともジャンル分け等が関与しているのか,あるいは複数の語形を一括して数えたことに由来するものなのか,詳しくは調査していない(P1のサブコーパスについては,他の各時期のサブコーパスの1/3ほどの規模であることに注意).しかし,両系列の相対的な盛衰ではなく,shew 系列の衰退という観点で考えるのであれば,いずれのコーパスを参照しても,それは19世紀前半の出来事とみなしてよいだろう.

2014-03-25 Tue

■ #1793. -<ce> の 過剰修正 [spelling][french][etymology][hypercorrection][spelling_pronunciation_gap]

「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]) の記事で,once, twice の -<ce> は語源的には属格語尾の -s を表わすが,フランス語の綴字習慣を容れて置き換えたものであると述べた.他に hence, thence も同様だし,語源的に複数語尾の -s を表わした pence のような例もある.また,ice, mice などの本来語の語根の一部を表わす /s/ ですら,垢抜けた見栄えのするフランス語的な -<ce> で綴られるようになった.何としても /s/ を <ce> で表わしたいという思いの強さが伝わってくるような例の数々である.

だが,Horobin (88) が指摘しているように,この -<ce> は妙な分布を示している.上記の通り現代英語で複数形 mice は -<ce> を示すが,単数形 mouse では本来語的な -<se> の綴字が保持されている.louse -- lice も同様だ.単複のあいだにこの綴字習慣が共有されていないというのが気になるところである.とりわけ -<ice> という綴字連鎖が好まれるということのようだ.

それでは,-<ice> をもつ語を洗いざらい調べてみよう.OALD8 より該当する語(複合語は除く)を拾い出すと62語が得られた.上記の ice, lice, mice を除きほとんどがフランス語起源だが,このうち語源形において問題の子音が <s> で綴られていたものは以下の22語である.

advice, apprentice, choice, coppice, cowardice, device, dice, juice, lattice, liquorice, poultice, price, pumice, rejoice, rice, service, sluice, splice, suffice, surplice, vice, voice

例えば,advice はフランス語 avis に対応するので,英語側で -<is> → -<ice> が生じたことになる(advice については,「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1]) を参照).同様に,rice は古フランス語の ris (現代フランス語では riz)に対応したので,やはり英語側で -<is> → -<ice> と刷新した.現代フランス語の標準的な綴字と異なるものもあり,フランス語側での綴字変化も考慮に入れる必要はあるが,それでも英語として,いかにもフランス的な外見を示す -<ice> で定着してきたことが興味深い.

この英語側の行動は,一種の過剰修正 (hypercorrection) と呼んでいいだろう.当然ながらこの過剰修正は一貫して起こったわけではないため,英語の綴字体系にもう1つの混乱がもたらされることとなった.ただし,-<ce> は /z/ ではなく /s/ を一意に表わすことができるという点で,両音を表わしうる -<se> よりも機能的とは言える.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow