2012-06-26 Tue

■ #1156. admiral の <d> [etymological_respelling][loan_word][latin][etymology][spelling]

admiral (海軍大将,提督)の綴字には,興味深い歴史がある.アラビア語の amīr-al(-bahr) "the commander of (the sea)" が中世ラテン語に入ったものである.元来 d の発音も綴字も含まれていなかったが,中世ラテン語で,admīrābilis "admirable" との類推から,接頭辞 ad- が含まれているかのような admirālis という綴字が行なわれ出した.古フランス語では,この中世ラテン語を経由した綴字 admiral のほかに,アラビア語の原綴りを参照した amiral も見られた.この語は,1200年頃にフランス語から英語へ入ってきており,初期から <d> のある綴字もない綴字も併存していたが,amiral のほうが優勢だった.<d> 入りの admiral の綴字が定着するのは16世紀になってからである.(MED の amiral (n.) を参照.)

「海軍大将」の意味は,スペインやシチリアのアラビア人が「サラセンの海軍指揮者」を amīr-al-bahr と呼んだことに発し,キリスト教徒のシチリア王の呼称としても受け継がれた.後に,ジェノバ,フランス,イングランドへも伝わった.Edward III のもとで,Amyrel of the Se や admyrall of the navy として用いられている.

大槻 (105--06) では,admiral はルネサンス期の人文主義者による etymological_respelling の例の1つとして紹介されている.確かに etymological respelling の諸例は,ルネサンス期に特徴的なラテン語かぶれの現われとして言及されることが多いが,この説明には,注意すべき点が2つある.1つ目は,実はルネサンス期以前からの例が少なくないことである.つまり,ルネサンス期に特徴的ではあるかもしれないが,特有ではないということだ.2つ目は,フランス語でも比較される例が見られることから,英語に特有の現象ではないということである.むしろラテンかぶれの風潮はフランス語でこそ早く起こっていたのである([2011-02-09-1]の記事「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」を参照).ある etymological respelling の事例が,フランス語史の中で語られるべきなのか,英語史の中で語られるべきなのか,あるいはその両者を区別する意味があるのかどうかも判然としないことがある.少なくとも,ルネサンス期の英語に特有の現象ではないということは銘記しておく必要があろう.

なお,emir, amir, emirate にも,アラビア語の同語根が共有されている.

・ 大槻 博,大槻 きょう子 『英語史概説』 燃焼社,2007年.

2012-06-23 Sat

■ #1153. 名詞 advice,動詞 advise [spelling][etymological_respelling][etymology][metanalysis][caxton][loan_word][pronunciation_spelling][sobokunagimon]

名詞は <advice> /ədˈvaɪs/ で,動詞は <advise> /ədˈvaɪz/ と異なるのはなぜか.発音と綴字の両方にかかわる素朴な疑問が寄せられた.OED や語源辞典の記述を参考に,謎を解いてゆく.

まず,この語の成り立ちを振り返ってみる.ラテン語の接頭辞 ad- "to" に,vidēre "to see" の過去分詞 vīsum を加えたもので,原義は "according to one's view" ほどである.ここから,俗ラテン語へ *advīsu(m) "opinion" として伝わったのではないかと考えられている.古仏語における語形成もこれと平行的だったと想定されており,ce m'est à vis "this is according to my view" が ce m'est avis "this is my view" と異分析されたものと説明されることが多い.また,俗ラテン語や古仏語では,この名詞より *advīsāre > aviser という動詞が派生した.

英語へは,14世紀に古仏語から,名詞と動詞の両形が借用された.当初は,いずれの綴字にも,第1子音字として <d> は挿入されておらず,最終子音字も <c> ではなく <s> だった.一方,フランス語側では,14--16世紀に,写字生がラテン語形を参照して <d> を復活させた綴字 advis が現われる([2011-02-09-1]の記事「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」を参照).これを15世紀に Caxton が英語へ導入し,定着させた.同じ15世紀には,第2母音が長音であることを明示するために語尾に <e> が添加された.そして,16世紀には,名詞形について,語尾子音が無声であることを明示するために <s> が <c> へ書き換えられた.まとめれば,14--16世紀にかけての avis > advis > advise > advice という発音および綴字の変化を追うことができる.

動詞については,フランス語 aviser に由来するものとして <s> は有声子音を表わしたので,上の経路の最終段階に見られる <c> への書き換えを被ることはなかった.もっとも,実際には,初期近代英語で,動詞形に <c> の綴字もあったようで,名詞形との多少の混同はあったようである.

名詞 advice と動詞 advise の綴字は,etymological_respelling や "pronunciation spelling" ([2011-07-05-1], [2011-07-31-1]) といった複雑な過程の結果であり,その区別は語源的なものではない.同様の例として,名詞 prophecy と動詞 prophesy もある.こちらも,18世紀に確立した非語源的な綴字の対立である.

2012-06-22 Fri

■ #1152. sneeze の語源 [etymology][spelling][onomatopoeia][alphabet][graphemics][palaeography]

sneeze 「くしゃみ(をする)」の初出は14世紀.中英語では snese(n) などの綴字で現われたが,語頭子音字が <s> でなく <f> である異形を考慮に入れれば,起源は古英語,そしてそれ以前にまで遡る.古英語では fnēosan が "to breathe hard, sneeze" ほどの意味で文証される.ゲルマン祖語では *fneusan が再建され,ゲルマン諸語の cognate では,語頭の <fn>- あるいは <f> の消失した <n>- が広く見られる (ex. MDu fniesen, ON fnýsa, Swed nysa, Ger niesen) .また,fn という語頭子音群はグリムの法則により規則的に印欧祖語 *pneu- "to breathe" の語頭子音に対応する.

語源辞典によると,中英語期における <fn>- から <sn>- への変形は,<f> と <s> の文字の古体を誤読したものという説が紹介されているが,字形の混同が変形の直接の原因となりうるのか疑問である.確かに[2010-12-02-1]の記事「#584. long <s> と graphemics」で紹介したように,<f> と long <s> が非常に良く似ていたことは事実である.しかし,聴覚に鮮烈な印象を与えるくしゃみという生理現象に対応する語が,音声レベルではなく綴字レベルで混同されて,変形したということは考えにくい.くしゃみは,綴字ベースの誤読を想定するにはあまりに聴覚的であるように思われる.むしろ,次のように考えたい.

問題の語頭子音の消失した nese のような形態が同じ14世紀から行なわれており,中英語の fnese はすでに発音を必ずしも正確に表わさない古めかしい綴字,徐々に廃れゆく綴字だったと思われる.一方で,語頭子音の落ちた nese に擬音的な効果を付すかのように,[s] 音が語頭に添加され,snese が一種の強調形として現われるようになったのではないか.この擬音の連想は,sn- を語頭にもつ snarl (うなる),sneer (あざ笑う,はなを鳴らす),sniff (くんくんかぐ), snore (いびきをかく),snort (鼻息を荒立てる),snout (ブタなどの鼻), snuff (吸う,かぐ)などの呼吸・鼻の関連語によって相互に強められていると想像される.これらのうち sneer や snore も古英語では fn- をもっていたので,問題の sneeze に限らず,fn- と sn- の混同は,中英語期には広く起こっていたに違いない.

語頭音 [f] が消えていったときに,綴字 <f> も徐々に消えゆく運命だった.しかし,古い綴字として <f> がしぶとく残るケースもあった.一方,発音としては擬音的な [s] の添加によってくしゃみの音声的イメージが強められ,綴字にも <s> が添加されるようになった.<f> で始まる fnese と <s> で始まる snese とは,音声レベルではともにおそらく /sneːze/ と発音されていた可能性がある.このような状況においては,<f> を <s> として「誤読した」と考えるよりも,発音に合わせて綴字を「差し替えた」と考える方が理に適っている.少なくとも,「誤読」説は,<fn>- から <sn>- への変形の直接の原因を説明するには,弱い議論のように思われる.

2012-05-31 Thu

■ #1130. gross の母音 [pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymology][spelling_pronunciation]

Carney (38) によると,gross は,<oss> の綴字で /əʊs/ と発音される唯一の英単語であるという.実際には,語源を同じくする engross も /əʊs/ をもっているが,ともかく他の <oss> をもつ語と一線を画することは確かだ.across, boss, cross, doss, dross, emboss, floss, gloss, goss, kaross, loss, moss, poss, toss などの語は,いずれもイギリス標準発音で /ɒs/ をもつ.

まず gross の語源を調べてみると,古典ラテン語にはなかったが,後のラテン語に grossum "thick, great" が文証される.古フランス語で gros あるいは grosse として現われ,これらの形態が14世紀に英語へ借用された.当初の意味は「大きい」だったが,英語では意味を発達させ,15世紀には「全般的な」や「野卑な」が生じている.

次に,綴字と発音の歴史をざっと調べてみたが,現在の特殊な関係に至った経緯はよく分からなかった.MED では,gros (adj.) の異綴りとして grosse や groce があったと記されており,OED でも同様の記述がある.groce の綴字は長母音を示唆するが,これが Carney (38) の述べているとおり "a common medieval spelling" だったかどうかは,両辞書の例数に基づいて判断するに,疑わしい.しかし,異綴りの存在は,問題の母音に長短の揺れがあったことを示唆する.<oss> の綴字をもつほとんどの語では,母音は短化して落ち着いたが,gross に限ってはどういうわけか長母音が選択され,後に二重母音化したということだろう.

現代英語で Gross! と感嘆すれば「ひどい,最悪」という俗語的表現となるが,中英語での gross の語感も「粗っぽい」という否定的な評価を伴うものだったようだ.顔をしかめながら感情たっぷりに発音する Gross! の母音が長い量になりやすいという事情が,かつてもあったのではないかと考えるのは speculation にすぎないだろうか.

ちなみに,人名としての Gross は,CEPD17 によれば,/grɒs, grəʊs/ の2種類があるという.前者の発音は,かつての母音の長短の揺れを反映しているのだろうか.あるいは,固有名詞としての spelling pronunciation の例と考えるべきだろうか.

・ Carney, Edward. "English Spelling is Kattastroffik." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 32--40.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

2012-04-25 Wed

■ #1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][scribe][paleography][centralisation][minim]

英語の綴字と発音の関係には1対1ならぬ多対多の対応例が無数にあるが,<o> の綴字で [u] の母音を表わす例はないのかという質問が院生より出された.その場ですぐに思いつく例はなかったが,これは思いつきを待つというよりは,考えるべき,調べるべき問題である.考えるべきというのは,絞り込みをかける方法がいくつかありそうだからだ.まず,現代英語で奥舌高母音 /ʊ/ は最も頻度が低い短母音である([2012-02-13-1]の記事を参照).これで,例となる単語の絶対数は少なそうだという予測が立つ.

次に,この母音をもつ単語を思い浮かべてみる.すぐに挙がってくるのは push, put, pull などの <u> をもつグループと,book, foot, look などの <oo> をもつグループである.前者は古英語 /ʊ/ = <u> の関係が現代英語まで連綿と継承されてきた例である.この母音は一般的には1600年くらいまでに中舌化を経て,現代英語へ続く /ʌ/ を出力したが,主に唇音と /l/ や /ʃ/ に挟まれた環境では,上の例のように中舌化を経なかった.「唇音に後続する環境」をヒントに,標題の質問に対応するような例外がないだろうかと考えてみると,1つ思いつくことができた.古英語 wulf に由来する wolf の母音(字)である.前者は,綴字で縦棒 (minim) の連続する環境を避けるために <u> を <o> へ書き換えたという中英語の一般的な綴字習慣でうまく説明される例である.w を <uu> と綴る書記習慣では,wolf は <uuulf> として実現されてしまい,ひどく読みにくい.そこで,せめて <uuolf> として紛らわしさを減じた,ということである (Upward and Davidson 59) .この <u> を <o> で代用する習慣については,[2009-12-06-1]の記事「#223. woman の発音と綴字」や[2009-07-27-1]の記事「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」でも取り上げた.とここまで書いて,woman の第1母音(字)も標題の質問に対するもう1つの答えであることに気づいた.

続いて,<oo> をもつグループを考えてみよう.このグループが示唆する音韻史は,/oː/ → (大母音推移) → /uː/ → (短化) → /ʊ/ という変化である.この音韻変化をたどりながらも綴字のほうは典型的な <oo> に落ち着かず,<o> を取っているような例を探せばよいことになるが,古英語 bōsm に由来する bosom の第1母音(字)がこれに相当する(中尾,p. 111).第2音節の母音は挿入によるものだが,第1音節の母音の変化は <oo> のグループと歴史をともにしている.

他には,to の弱化した発音の1つとして /tʊ/ がある.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2012-02-15 Wed

■ #1024. 現代英語の綴字の不規則性あれこれ [spelling][spelling_pronunciation_gap][pde_characteristic][link][hiragana]

綴字と発音の乖離は,しばしば現代英語の最大の特徴(現実的には弱点)の1つともいわれ([2009-09-25-1]の記事「#151. 現代英語の5特徴」を参照),これまでにも spelling_pronunciation_gap の多くの記事で取りあげてきた.大学の授業などでこの問題点を指摘すると,昔から不思議でいぶかしく思っていたという学生もいれば,言われてみればそうだなと呑気に構えて英語の綴字を吸収してきた学生もいる.そこで,綴字と発音の乖離の事実におもしろく気付くことができるように,以下に記事へのリンク集を作ってみた.個別には以下のリンクを,一括したものは ##1024,15,210,565,547,562,580,116,192,62,503 より.

・ 「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」: [2009-05-13-1]

・ 「#210. 綴字と発音の乖離をだしにした詩」: [2009-11-23-1]

・ 「#565. 弛緩前舌高母音に対応する英語の綴字」: [2010-11-13-1]

・ 「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」: [2010-10-26-1]

・ 「#562. busy の綴字と発音」: [2010-11-10-1]

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」: [2010-11-28-1]

・ 「#116. 語源かぶれの綴り字 --- etymological respelling」: [2009-08-21-1]

・ 「#192. etymological respelling (2)」: [2009-11-05-1]

・ 「#62. なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」: [2009-06-28-2]

・ 「#503. 現代英語の綴字は規則的か不規則的か」: [2010-09-12-1]

最後に挙げた記事では,現代英語における規則性は75--84%で意外と高いこと,ただし頻度の高い日常語にとりわけ不規則性がみられることについて触れた.頻度の高い語で不規則な綴字のものが一覧になっていれば便利だと思い,Crystal (71) が "Some irregular English spellings" で挙げている60語を再掲したい.これまでの記事で取りあげてきたものも多く含まれているので,hellog 検索ボックスに単語を入力すれば当たる可能性もあります.

although, among, answer, are, aunt, autumn, blood, build, castle, clerk, climb, colour, comb, come, cough, could, course, debt, do, does, done, dough, eye, friend, gone, great, have, hour, island, journey, key, lamb, listen, move, none, of, once, one, only, own, people, pretty, quay, receive, rough, said, salt, says, shoe, shoulder, some, sugar, talk, two, was, water, were, where, who, you

関連して,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第6章第2節「綴り字と発音の乖離」なども参考にどうぞ.

なお,日本語の仮名はおよそ拍の単位で表音的であり,規則正しい表音文字の模範の1つのように評価されることが多いが,「は」「へ」のように文字と発音の対応が1対2であるもの,「お」と「を」のように対応が2対1であるもの,「じ」「ず」「ぢ」「づ」の四つ仮名問題,「おとうさん」 /oto:san/ や「とけい」 /toke:/ にみられる表記の問題など,現代仮名遣いに引き継がれている過去の遺産もある.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2012-01-01 Sun

■ #979. 現代英語の綴字 <e> の役割 [spelling][graphemics][alphabet][ame_bre][orthography][final_e]

明けましておめでとうございます.2012年(平成23年)辰年です.本年も hellog をよろしくお願いいたします.

本年の初回記事は,綴字 <e> の役割について.<e> の役割としてよく知られているのは,"magic <e>" と呼ばれるものである.name や bite などの語末の e は,それ自身は発音されないものの,先行する母音が長母音あるいは2重母音であることを示している.なぜこのような magic <e> の機能があるのか,どのような過程で <e> がこの機能を獲得したのかについてはいずれ取り上げたいが,今回は <e> のもっている様々な役割について考えてみたい.Crystal (259) および中尾 (112) を総合し,さらに10点目を付け加えた箇条書きを記す.

(1) 当然のことだが,短母音 /ɛ/ あるいは長母音 /iː/ を表わすという基本的な表音機能をもっている (ex. set, me) .

(2) これも英語のアルファベットの常だが,English, certain, ballet, serious などにおいては,<e> は (1) とは別の母音を表わしている.

(3) 他の母音字と組み合わさって,様々な母音を表わす (ex. great, wear, ear; meet, beer; rein, believe; leopard, people; Europe; bureau)

(4) 上記の magic <e> .「先行する母音」は,直接に先行する場合と (ex. die, doe) ,子音字が挿入されている場合 (ex. take, mete, side, rose, cube) がある.

(5) <e> の有無によって先行する子音の音価が決定される (ex. bathe vs bath, breathe vs breath, teethe vs teeth [2011-03-30-1], [2009-05-15-1]; singe vs sing; vice vs Vic) .

(6) 特に共時的な機能を示さず,単にかつての発音を示唆するだけという場合がある (ex. give, have, love, some) .

(7) (特に英米)変種間の,綴字上の区別 (ex. judg(e)ment, ag(e)ing [2009-12-27-1], ax(e)) や,発音上の区別 (ex. clerk with AmE /ɛr/ or BrE /ɑː/ [2009-10-30-1]) を表わす.

(8) 屈折語尾でないことを示す (ex. lapse vs laps, please vs pleas) .

(9) 同綴異義語 (homograph) を避ける (ex. singeing vs singing, dyeing vs dying) .

(10) 多義語の語義を区別する (ex. borne vs born [2011-12-19-1]; blonde vs blond [2010-09-13-1]) .

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,174頁.

2011-12-19 Mon

■ #966. borne of [spelling][verb][conjugation][passive]

先日 Graddol を読んでいて,英語の未来予測に関連する章で,次のような英文に出くわした.

Futurologists inhabit a frontierland between historical facts and guesses about the future. Most of the practical techniques of strategic planning used by large corporations employ some kind of mix of empirical evidence together with the insight and judgement borne of practical experience. (16)

問題は,赤字で示した borne の語義・用法である.現代英語の規範文法では,動詞 bear の過去分詞形は,語義・用法によって born と borne の2形が区別される.Fowler (113) によると,使い分けは以下の通りである.

born(e). The pa.pple of bear in all senses except that of birth is borne (I have borne with this too long; he was borne along by the wind); borne is also used, when the reference is to birth, (a) in the active (has borne no children), and (b) in the passive when by follows (of all the children borne by her only one survived). The pa.pple in the sense of birth, when used passively without by, or adjectivally, is born (he was born blind; a born fool; of all the children born to them; melancholy born of solitude; she was born in 1950).

この動詞の過去分詞形の歴史的 variation を探ると,born, borne のほか過去形と同形の bore もありえた.OED "bear, v.1" 44 によると,17世紀前半には,3者のうち borne が語義にかかわらず優勢だったが,同世紀後半には torn, worn などとの類推のためか born が語義にかかわらず優勢となり,一方で bore も異形として頻度が増してきた.しかし,18世紀後半には,bore が廃され,borne が復活するという動きがあり,現在にまで続く語義・用法の使い分けが確立した.

近代英語中期における激しい異形間の攻防戦の背景と,最終的に Fowler の示すような規範が確立した背景については未調査だが,borne と born の両形のあいだに発音上の区別はなく,あくまで綴字上のみの問題であることこそが,規範文法として生きながらえてきた理由なのかもしれない.

さて,問題の borne of だが,文脈上の意味は「実際の経験から生まれた洞察力と判断力」と取れるが,「生まれた,生じた」という語義で用いられているのであれば born のほうが適切なはずではないかという疑問が浮かぶ.Fowler や OED の記述にもある通り,「生む」という物理的行為に焦点が当てられる場合には borne が適切となることはわかったが,その場合には,後続する典型的な前置詞は行為者を表わす by であり,起源を表わす of の例はどこにも触れられていない.of で修飾されている以上,「生む」行為が具体的にイメージされていることは確かで,それゆえに born ではなく borne が選ばれていると考えられそうだが,いろいろと辞書を参照しても明示的な説明が得られなかったので少々納得がいかなかった.

それならばと BNCWeb で borne of を検索してみたら,10件がヒット.適宜省略した形でコンコーダンスラインを示そう.

(1) . . . with a set of expectations borne of years of reading about the Masters . . .

(2) . . . a legacy of bigotry borne of his wish to improve his family's social standing.

(3) . . . with an indifference borne of familiarity.

(4) . . . through instinct borne of experience.

(5) It was a confidence borne of a quarter-of-a century of growing medical ascendancy . . .

(6) With skill borne of long practice . . .

(7) by fears borne of self-selected memories and infused by a false jingoism . . .

(8) It was partially borne of English desperation . . .

(9) . . . ignorance through lack of education, and idleness borne of enforced unemployment . . .

(10) I have also come away with lasting friendships, borne of total trust, respect and deep affection.

borne of に修飾される直前の名詞には傾向があることがわかる.期待,信念,直感,恐怖,怠惰など,主に心理作用を表わす名詞と共起しているようだ.コンコーダンスラインから湧き出てくる borne of の意味は,「?から生じる」からもう一歩踏み込んで「?によって生み育てられた」,さらには「?に裏付けられた」とまで読み込んで然るべきではないか.用例は少ないわけだが,学習者辞書にぜひとも1行を付け加えたい語義・用法である.

・ Graddol, David. The Future of English? The British Council, 1997. Digital version available at http://www.britishcouncil.org/learning-research-futureofenglish.htm.

2011-12-17 Sat

■ #964. z の文字の発音 (1) [z][alphabet][ame_bre][spelling][alphabet]

z に関しては,z の各記事で取り上げてきた.今回も,z の話題.

z はアルファベット最後の文字だが,これには理由がある. z は,セム諸語やギリシア語(6番目の文字 ζ "zeta" として)では普通に用いられていた.しかし,ラテン語には必要とされなかったので,ローマ人は当初は取り入れていなかった.ところが,後にギリシア語の借用語を表記するのに用いられるようになったのがきっかけで,アルファベットの文字列の最後に加えられ,やがて市民権を得ることとなった (Crystal 2003) .現代では,z は言語によって様々な音価,様々な役割で用いられている.

英語においては,-ize と -ise の対立がよく知られている.この対立は,大雑把にいって英米変種を区別するものとして知られているが([2010-02-26-1], [2010-03-07-1] の記事を参照),z にまつわるもう1つの重要な対立は,z 自身の文字としての発音に見られる.一般に,BrE では /zɛd/, AmE では /ziː/ と発音される.この違いは何によるものだろうか.

OED によると,ノルマン征服以来,イギリスでは zed の発音が途切れることなく行なわれてきたと考えられる.17世紀前後には,†zad, †zard, izzard, ezod, uzzard などの異形も行なわれていた.このなかで,2音節形はギリシア語 ζ "zeta" の発達形に,ロマンス諸語で母音が語頭音添加 (prosthesis) されたものに由来する.

ところが,優勢だった zed に対抗して,近代英語初期に音声学者が新しい発音を「発明」した.Alexander Gill の Logonomia Anglica (1619) では ez の発音が,Charles Butler の The English Grammar (1633) では ze の発音が提示されたのである.これは,y の文字の発音としてかつて ya や yi が提案されたのと同じように,アルファベットの他の文字の発音との平行性を実現するための,意図的な策,おそらくは教育的な配慮だったと考えられる.例えば,ze の発音により,z は b, c, d, e, g, p, t, v のそれぞれの標準的な発音と脚韻を踏むことになる.

このような流れで,zee の発音は zed と並んでイギリスでも部分的には行なわれるようになったようだが,後には衰退した.一方,2つの発音はアメリカへも持ち込まれ,後のアメリカでの選択は zee に軍配が上がった.z の発音にまつわる英米差は,多くの英語の英米差と同様,同じ選択肢のなかでの異なる選択に起因するものだとわかる.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2011-09-16 Fri

■ #872. -ick or -ic [suffix][johnson][webster][corpus][google_books][spelling][n-gram]

現代英語の動詞 panic や picnic は,屈折語尾や派生語尾が付加されると,panicking, panicky, picnicked, picnicker などと <k> が挿入される.また,brick, kick, stick などの接尾辞ではない,語根の一部としての /-ɪk/ にも <k> が現われる.しかし,一般に接尾辞としての /-ɪk/ が語末に現われる場合,対応する綴字は -ick ではなく -ic である (ex. public, music, specific, basic, domestic, traffic, democratic, scientific, characteristic, academic) .

しかし,Johnson の A Dictionary of the English Language (1755) では,-ic 語はすべて,いまだ -ick として綴られていた.これを現代風の -ic へと改めたのはアメリカの辞書編纂者 Noah Webster だった.彼が The American Dictionary of the English Language (1828) で体現した改革により public の綴字が定着し,そのほかの多くの -ic 語の綴字も定着した.そして,これがアメリカ英語のみならずイギリス英語へも拡大していったのである (Potter 41) .

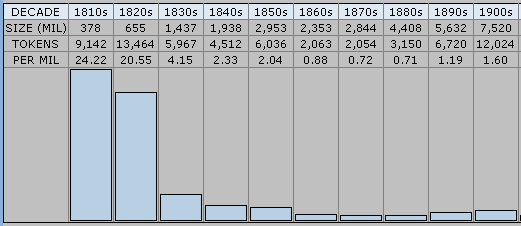

もっとも,Webster 以前に -ic の綴字がなかったわけではない.むしろ,ある程度の市民権を得ていたからこそ,Webster の一押しが効いたという側面がある.[2010-12-25-1]の記事で紹介した Google Books Ngram Viewer による public と publick の頻度の変遷を見れば,この状況が把握できる.AmE の変遷グラフ と BrE の変遷グラフ を確認されたい.同じデータを Mark Davies による Google Books: American English 経由で10年刻みに見ると,publick は1810--29年までは100万語辺りで20回以上現われていたが,1830年代には4.15回へ激減しているのが分かる.

接尾辞 -ic に関連する話題としては,次の記事も参照.

・ [2009-08-02-1]: #97. 借用接尾辞「チック」

・ [2009-08-03-1]: #98. 「リック」や「ニック」ではなく「チック」で切り出した理由

・ [2009-08-10-1]: #105. 日本語に入った「チック」語

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-09-15 Thu

■ #871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 [caxton][printing][spelling][standardisation][cawdrey][johnson]

[2010-02-18-1]の記事「印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」で議論の一端を見たが,Caxton が1475年に英語にもたらした活版印刷のテクノロジーは,必ずしもすぐには英語の綴字の固定化につながらなかった.むしろ最初期には,前時代より受け継がれた綴字の多様性が印刷術によって拡散したという側面もなしではなかった.英語綴字のおよその標準化は17世紀半ばのこととされているが,なぜそれほどの長い期間,Caxton から数えて150年以上もの年月を要したのだろうか.

一つには,印刷術は確かに文明史上の革命だったが,それ以前の写本文化がただちに置換されたわけではなかったということがある.中英語の写本文化は綴字の多様性を前提としており,それを含めた写本文化が,その位置づけは変化したとしても,16世紀以降も継続しており,印刷文化と併存していたことを見逃してはならない.

The two processes of production [prints and manuscripts] were in fact to co-exist for some centuries. Manuscript circulation became more generally confined to certain categories of text, and to particular milieux, while printing established itself as the swiftest and most economically viable method of disseminating texts in large numbers: school books, law books, books associated with the processes of sixteenth-century religious reform, for example. (Boffey 114--15)

また,印刷術導入後でも植字術が未発達の時代には,行端揃え (justification) を達成するのに,現代では当然とされている空白の幅を調整するという方法ではなく,昔ながらの文字の省略や追加という涙ぐましい便法に訴えていた.the や that の代用としての ye や yt は言わずもがなで([2009-05-11-2]の記事「英国のパブから ye が消えていくゆゆしき問題」を参照),only の代用としての伸縮自在な onely, onlie, onlye, onelie, onelye, onelich, onelych, oneliche, onelyche, ondeliche, ondelyche は,近代への革新というよりは中世からの継続の例である (Potter 40) .16世紀は,Richard Mulcaster (1530?--1611) のような綴字改革者が出たものの ([2010-07-12-1]の記事「Richard Mulcaster」を参照),その実際的な影響は最小限にとどまっていた.

しかし,17世紀に入る頃から,風向きが目に見えて変わってくる.綴字の標準化がいよいよ本格化するのである.大まかにいえば機が熟してきたということだが,背景には具体的な標準化の推進力が作用していた.1つ目は,Cawdrey の辞書 (1604) を皮切りに英語辞書が続々と出版されたことである([2010-12-21-1], [2010-12-27-1]の記事を始めとして cawdrey の各記事を参照).2つ目に,The King James Bible (1611) が敬虔な読者のあいだに普及したことも,綴字の固定化にあずかって大きい.3つ目に,17世紀半ばの大内乱 (the Civil War) も大きく関与している.内乱期には政治宗教パンフレットが濫作されたが,植字工はあまりに時間に追われていたために,行端揃えの目的であったとしても,語を複数とおりに綴るという贅沢を許されなかったのである (Potter 40) .

そして,「理性の時代」の18世紀には,唯一の正しい綴字が求められ,Johnson の辞書 (1755) をもって英語綴字の固定化という宿望がついに果たされたのだった.

・ Boffey, Julia. "From Manuscript to Modern Text." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 107--22.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2011-04-10 Sun

■ #713. "though" と "they" の同音異義衝突 [homonymy][homonymic_clash][me_dialect][spelling][conjunction][personal_pronoun]

[2010-10-18-1], [2010-11-07-1]の記事で同音異義衝突 ( homonymic clash ) を取り上げた.先日,接続詞 though の話題 ([2011-04-06-1], [2011-04-07-1]) で記事を書いていたときに思い出したのが,中英語方言学で知られている "though" と "they" の同音異義衝突である ( Samuels 69--72 ) .

中英語では同じ語でも方言によって様々な綴り方をした.特に極端な例として[2009-06-20-1]で "through" の綴字を挙げたが,予想されるとおり接続詞 "though" も似たよったりの状況である.MED, "though" で見れば綴字の豊富さが分かるだろう.今回の話題に関わる点だけ述べると,中英語イングランド南部方言では,古英語 West-Saxon 形 þēah に由来する þeiȝ などの前舌母音を示す形が優勢だった.語末の摩擦音はすでに消えかかっており,þei などの綴字も見られる.一方,北部方言では古ノルド語の同根語 ( cognate ) に由来する þouȝ などの後舌母音を示す形が優勢だった.

人称代名詞 "they" に移ると,南部方言では古英語 hīe に由来する hy など <h> を語頭にもつ形が圧倒的に優勢だった (古英語の人称代名詞体系は[2009-09-29-1], [2009-10-24-1]を,中英語の Chaucer の人称代名詞体系は[2009-10-25-1]を参照).一方,北部方言では古ノルド語から借用された þey が優勢だった.図式的には,北部 þouȝ "though", þey "they" の組み合わせが,南部 þeiȝ "though", hy "they" の組み合わせに圧力をかけようとしている状況だ.

ここで,先に北から南へ圧力をかけてきたのは人称代名詞 þey "they" である.これが南部に侵入し,伝統的な hy "they" をゆっくりと置換していった.今や南部方言では þey が "though" と "they" の両方を意味することになり,同音異義衝突が生じた.この同音異義衝突で負けに回ったのは,頻度と重要性の点で相対的に劣る接続詞 "though" のほうだった."though" は,"they" と明確に区別される þouȝ などの後舌母音を示す北部形を受け入れた.結果として,当初の北部の組み合わせが南部にも借用されたことになる.そして,これが現代標準英語にも伝わっている.

þouȝ "though" が þey "they" よりも後に南下したと分かるのは,hy "they" と þouȝ "though" が主要な組み合わせとして文証されるテキストが1つもないことである ( Samuels 71 ) .ところが,þey "they" が先に南下したと仮定した場合に予想される þey "they" と þeiȝ の組み合わせは,少数のテキストにおいて実際に文証されるのである.ただし,そのようなテキストが少数であるということは,þey の同音異義衝突が短期間しか持続しなかったことを示唆する.同音異義衝突が生じて間もなく,þouȝ "though" が南下したことで,問題が解決されたと考えることができる.

以上が,Samuels の "though" と "they" の同音異義衝突に関する議論である.Samuels がここで論じていないのは,なぜ þey "they" がまず最初に南下したかということである.実は,ここにはもう1つの同音異義衝突が潜んでいる.南部の hy "they" は,母音次第で男性および女性単数人称代名詞 hē と形態上の区別がつかなくなる.ここで h と明確に区別される th の形態を複数人称代名詞として導入することによって,人称代名詞体系における同音異義衝突の問題を解決しようとしたのではないか.このように考えると,þey "they" は1つ目の衝突を解決した救世主ではあるが,2つめの衝突をもたらした張本人でもあったことになる.

・ Samuels, M. L. Linguistic Evolution with Special Reference to English. London: CUP, 1972.

2010-12-04 Sat

■ #586. 辞書の表紙にあるまじき(?)綴字の揺れ [dictionary][spelling][cawdrey]

[2010-11-24-1]の記事で,Robert Cawdrey (1537/38--1604) の A Table Alphabeticall (1604) に触れた.英英辞書の第1号として,英語史では名高い.そこで紹介した辞書の表紙画像は1613年出版の第3版のもので,初版ではない.1604年の初版で現在にまで生き残っているものは1部しかなく ( Bodleian Library, shelfmark Arch. A f. 141 (2) ) 非常に貴重な書物となっているが,この初版と第3版の表紙には重要な差異がある.初版のタイトルページの上半分を以下に転記しよう(赤字は転記者).

A Table Alphabeticall, conteyning and teaching the true vvriting, and vnderstanding of hard vsuall English wordes, borrowed from the Hebrew, Greeke, Latine, or French. &c.

With the interpretation thereof by plaine English words, gathered for the benefit & helpe of Ladies, Gentlewomen, or any other vnskilfull persons.

赤字で示したとおり,"words" に相当する綴字が <wordes> と <words> の間で揺れている.現代の視点からすると,辞書とは語の意味とともに綴字の規範をも示すものであるという前提があるが,Cawdrey の時代にはこの前提はなかったはずである.中英語後期以来,綴字の標準は徐々に確立されていったとはいえ,17世紀半ばまではこのような揺れはいまだ目立っていたし,真の意味で「確立」したといえるのはさらに1世紀遅れて18世紀半ばのことである.しかし,第3版の表紙では両方とも <words> に統一されているのがおもしろい.こんな所に,初期近代英語期の綴字標準化の緩慢な潮流を感じることができるのではないだろうか.

関連する記事として[2010-03-30-1], [2010-02-18-1]も参照.

・ Simpson, John. The First English Dictionary, 1604: Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall. Oxford: Bodleian Library, 2007.

2010-11-13 Sat

■ #565. 弛緩前舌高母音に対応する英語の綴字 [spelling][spelling_pronunciation_gap]

標題に /ɪ/ の発音記号を表示できない仕様なので,弛緩前舌高母音 ( lax front-high vowel ) などと調音音声学的に表現したが,要するに it に含まれる短母音のことである.

ゼミなどで現代英語の発音と綴字の乖離の問題を論じる際に,頭の体操として「○○という発音に対応する綴字を,単語の具体例を出しながら複数種類挙げよ」とか,逆に「○○という綴字に対応する発音を,単語の具体例を出しながら複数種類挙げよ」という演習問題を皆で解く機会がある.先日のゼミで「 /ɪ/ に対応する綴字を,単語の具体例を出しながら複数種類挙げよ」を試してみた.集合知の効果が見事に発揮され,一人ではなかなか思いつかない意外な例も挙げられたので,すかさずメモを取った.以下に具体例を追加しながら再現.

・ <i>: him, it, thick

・ <y>: hymn, sympathy, yclept

・ <e>: English, recognize, women ( see [2009-12-12-1] )

・ <u>: busy, business ( see [2010-11-10-1] )

・ <a>: acknowledge (AmE), spinach,

・ <ee>: been

・ <ie>: sieve

・ <ui>: build

意外性という意味での傑作は,学生の一人が挙げた forehead の <ea> である ( see [2010-01-12-1], [2009-11-24-1] ) .場合によっては <ehea> の部分を切り出し,これが /ɪ/ に対応すると主張することも可能かもしれない(ただしこの種のゲームの暗黙のルールとして,母音字が子音に対応する,あるいは子音字が母音に対応するという組み合わせは違反とされているように思われる).この手の 偽装合成語 ( disguised compound; see [2010-01-12-1] ) や,それに類する英語地名・人名などを漁れば,とんでもない解答が他にあるかもしれない.

2010-11-11 Thu

■ #563. Chaucer の merry [chaucer][spelling][lme]

昨日の記事[2010-11-10-1]で,中英語の方言事情に由来する綴字と発音の乖離を話題にした.結果としてみれば,busy や bury などは綴字と発音が標準化の際に別々に振る舞ってしまった不運な例であり,merry などは綴字と発音がセットで行動した幸運な例であったことになる.

これはあくまで偶然の結果である.ロンドンのような方言のるつぼでは,実際には綴字と発音のあらゆる組み合わせが試されたと想像べきだろう.busy でいえば,ロンドンでは /ɪ/, /y/, /ɛ/ の発音がいずれも聞かれたろうし,<i>, <u>, <e> の綴字のいずれも見られたろう.3×3=9通りの組み合わせのいずれもあり得たと想像される.標準化に際しての最終的な決定は,理性,慣用,ランダム性といった要素が複雑に作用した結果だったろう.標準化は短期間で起こったわけではなく,産みの苦しみとして多大な時間がかかったので,その間に後世からみれば妙に思われることが一つや二つ起こったとしても不思議ではない.busy や bury はそのような例と考えられる.

14世紀後半のロンドンでは,書き言葉の標準化が緩やかに始動していたが,そのロンドン英語をおよそ代表しているのが Chaucer である.先日 The Canterbury Tales の "The Nun's Priest's Tale" を読んでいて,merry に何度か出会ったので,異なる綴字を記録しながら読み進めてみた.以下,引用は The Riverside Chaucer より.

<myrie>

Be myrie, housbonde, for youre fader kyn! (l. 2968)

That stood ful myrie upon an haven-syde; (l. 3071)

Ther as he was ful myrie and wel at ese. (l. 3259)

Faire in the soond, to bathe hire myrily, (l. 3267; [:by])

How that they syngen wel and myrily). (l. 3272; [:sikerly])

For trewely, ye have as myrie a stevene (l. 3291)

<mery>

Of herbe yve, growyng in oure yeerd, ther mery is; (l. 2966)

And after that he, with ful merie chere, (l. 3461 in Epilogue to NPT)

<murie>

His voys was murier than the murie orgon (l. 2851)

Soong murier than the mermayde in the see (l. 3270)

This was a murie tale of Chauntecleer. (l. 3449 in Epilogue to NPT)

Chaucer にも予想通り,3通りの綴字があったことが分かる.このテキストに関する限り相対的に優勢なのは <myrie> だが,私たち後世が知っているとおり,後に標準化したのは最も少数派である <mery> の母音(字)をもつ形態である.書き言葉の標準化が徐々に進行したものであり,それゆえに標準化の過程には複雑な事情があったようだということがよく分かるのではないか.

2010-11-10 Wed

■ #562. busy の綴字と発音 [spelling][lme][me_dialect][spelling_pronunciation_gap][standardisation][map]

現代英語の綴字と発音の乖離には種々の歴史的背景がある.その歴史的原因のいくつかについては[2009-06-28-2]の記事で話題にしたが,そこの (2) で示唆したが明確には説明していない中英語期の方言事情があった.spelling-pronunciation gap の問題として現代英語にまで残った例は必ずしも多くないが,ここにはきわめて英語的な事情があった.

busy (及びその名詞形 business )を例にとって考えてみよう.busy の第1母音は <u> の綴字をもちながら /ɪ/ の発音を示す点で,英語語彙のなかでも最高度に不規則な語といっていいだろう.

この原因を探るには,中英語の方言事情を考慮に入れなければならない.[2009-09-04-1]で見たように,中英語期のイングランドには明確な方言区分が存在した.もちろんそれ以前の古英語にも以降の近代英語にも方言は存在したし,程度の差はあれ方言を発達させない言語はないと考えてよい.それでも,中英語が「方言の時代」と呼ばれ,その方言の存在が注目されるのは,書き言葉の標準が不在という状況下で,各方言が書き言葉のうえにずばり表現されていたからである.写字生は自らの話し言葉の「訛り」を書き言葉の上に反映し,結果として1つの語に対して複数の綴字が濫立する状況となった(その最も極端な例が[2009-06-20-1]で紹介した through の綴字である).

14世紀以降,緩やかにロンドン発祥の書き言葉標準らしきものが現われてくる.しかし,後の英語史が標準語の産みの苦しみの歴史だとすれば,中英語後期はその序章を構成するにすぎない.ロンドンは地理的にも方言の交差点であり,また全国から流入する様々な方言のるつぼでもあった.ロンドン方言を基盤としながらも種々の方言が混ざり合う混沌のなかから,時間をかけて,部分的には人為的に,部分的には自然発生的に標準らしきものが醸成されきたのである.

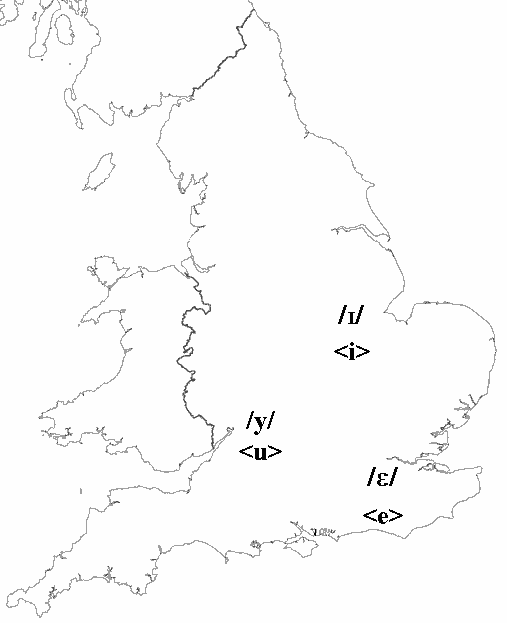

上記の背景を理解した上で中英語期の母音の方言差に話しを移そう.古英語で <y> (綴字),/y/ (発音)で表わされていた綴字と発音は,中英語の各方言ではそれぞれ次のように表出してきた.

大雑把にいって,イングランド北部・東部では <i> /ɪ/,西部・南西部では <u> /y/,南東部では <e> /ɛ/ という分布を示した(西部・南西部の綴字 <u> はフランス語の綴字習慣の影響である).したがって,古英語で <y> をもっていた語は,中英語では方言によって様々に綴られ,発音されたことになる.以下の表で例を示そう(中尾を参考に作成).

| Southwestern, West-Midland | North, East-Midland | Southeastern (Kentish) | |

|---|---|---|---|

| OE forms | /y/ | /ɪ/ | /ɛ/ |

| byrgan "bury" | bury | biry | bery |

| bysig "busy" | busy | bisy | besy |

| cynn "kin" | kun | kin | ken |

| lystan "lust" | luste(n) | liste(n) | leste(n) |

| myrge "merry" | murie | myry | mery |

| synn "sin" | sunne | synne | senne, zenne |

さて,これらの方言別の諸形態がロンドンを中心とする地域で混ざり合った.書き言葉標準が時間をかけて徐々に生み出されるときに,後から考えれば実に妙に思える事態が生じた.多くの語では,ある方言の綴字と発音がセットで標準となった.例えば,merry は南東部方言の形態が標準化した例である.個々の語の標準形がどの方言に由来するかはランダムとしかいいようがないが,綴字と発音がセットになっているのが普通だった.ところが,少数の語では,発音はある方言のものから標準化したが,綴字は別の方言から標準化したということが起こった.busy がその例であり,発音は北部・東部の /ɪ/ が最終的に標準形として採用されたが,綴字は西部の <u> が採用された.そして,このちぐはぐな関係が現在にまで受け継がれている.bury (および名詞形 burial )も同様の事情で,現在,その綴字と発音の関係はきわめて不規則である.

ちなみに,上の地図の方言境界はおよそのものであり,語によっても当該母音の分布の異なるのが実際である.例えば,LALME Vol. 1 の dot maps 371--73 には busy の第1母音の方言分布が示されているが,<u> の期待される West-Midland へ,<e> や <i> の母音字が相当に張り出している.また,dot maps 972--74 では bury の第1母音の方言分布が示されているが,やはり <e> や <i> は「持ち場」の外でもぱらぱらと散見される.特にこの <e> と <i> はともに広く東部で重なって分布しているというのが正確なところだろう.

語の形態にみられる方言差の類例としては,[2009-07-25-1] ( one と will / won't ) , [2010-03-30-1] ( egg ) を参照.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.38頁.

・ McIntosh, Angus, M. L. Samuels, and M. Benskin. A Linguistic Atlas of Late Mediaeval English. 4 vols. Aberdeen: Aberdeen UP, 1986.

2010-10-26 Tue

■ #547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音 [gvs][vowel][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][centralisation]

現代英語で <oo> の綴字で表わされる発音には,3種類があることが知られている.

・ /uː/: doom, food, pool, tooth, soot

・ /ʊ/: book, good, hood, look, stood

・ /ʌ/: blood, flood

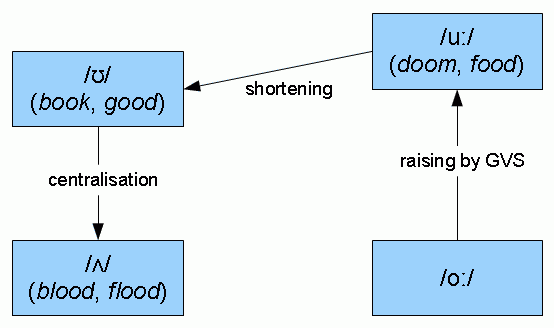

綴字と発音が一対多である典型的な例だが,この3通りの発音が生じたのは,中英語後期から異なる複数の音声変化が順次 <oo> の表わす音に対して作用したためである.まずは,15世紀以降に生じた大母音推移 ( Great Vowel Shift ) である ( see [2009-11-18-1] ) .中英語期には <oo> は /oː/ という発音に対応したが,大母音推移により一律に上げ ( raising ) を経て /uː/ へ変化した.

次に,/uː/ となった <oo> の一部(歯音 /k, t, d/ が後続するものの一部)(← 後記:/k/ は歯音ではありませんでした.2010/10/26(Tue))が16?17世紀に短化 ( shortening ) を起こし /ʊ/ となった.こうして /ʊ/ へと変化した語群のさらに小さな部分集合が,今度は16世紀半ば以降に中舌化 ( centralisation ) を起こし /ʌ/ となった(以上をまとめた下図を参照).

このように,異なる音声変化が <oo> をもつ語の部分集合,さらにその部分集合に対して働いたために,現代英語の共時的な視点からみれば <oo> に対して3種類の発音が対応することになった.

<oo> と <oa> の関係については[2010-07-06-1]の記事を参照.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年,174頁.

2010-09-16 Thu

■ #507. pear の綴字と発音 [gvs][spelling][orthography][vowel]

先日,千葉県松戸市へ梨もぎに出かけた.この夏の猛暑により収穫時期が例年よりも1週間遅れているとのことで,「幸水」が終わり「豊水」が盛りだった.私はリンゴよりナシ派なので,もぎたての豊水をたらふく食べてきた.

梨は古くは「なす」といったようで,周囲部より内部のほうが酸味があることから中酸(なかす)が中略されたものと言われる.別名の「ありのみ」は,梨が「無し」に通じるのを嫌い,縁起言葉として逆に「有りの実」といったことによる(以上はPDFでダウンロードできる野菜・果物辞典 「やさいとくだもの2010年版」 より).「梨のつぶて」は「無し」に引っかけた語呂遊びで,投げたつぶて(小石)は返ってこないことから手紙などで返事がない状況を指す.このように梨は「無し」に通じることから,日本の文化史上,ネガティブに捉えられることが多かった.

バラ科ナシ属の植物 ( Pyrus ) で世界に約20種が分布しているが,果樹として栽培されるもので特によく知られているのはナシ(ニホンナシ)とセイヨウナシである.英語の pear はあくまでセイヨウナシであり,ニホンナシは Japanese [Asian] pear などという.最近はラ・フランスなど洋菓子の材料としてヨウナシもよく知られるようになったが,英語の pear と日本の「梨」はあくまで別種である.以下の図で左がヨウナシ.

ここで英語の pear の綴字と発音の話題に移ろう.この綴字を初見で音読しようとすると,peer と同音の *[pɪə] となりそうに思えるが,実際には pair と同音の [pɛə] であり,予想を裏切られる.<ear> の綴字が通常 [ɪə] に対応することは,以下の多くの語によって例証される.

appear, arrears, beard, blear, clear, dear, dreary, ear, fear, gear, hear, near, rear, sear, shear (verb), smear, tear (noun), weary, year

現在 <ear> で綴られる発音の多くは中英語では [ɛːr] であり,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) により長母音が2段上昇して [iːr] となった(2段上昇については[2009-11-18-1]を,その例外については[2009-11-19-1], [2009-11-20-1], [2010-07-25-1]を参照).後に後者が割れ ( breaking ) を起こし,結果として [ɪə] となった.上記の語群の発音は歴史的にみて規則的といってよい.

ところが,<ear> をもつ一部の語は大母音推移の上げを経ず,[ɛːr] から直接に割れを起こして [ɛə] となり現在に至っている.例としては pear を含めて以下のような語がある.

bear ( OE beran ) , pear ( OE peru ) , swear ( OE swerian ) , tear (verb; OE teran), wear ( werian )

これらの例外的な語群では,問題の [ɛːr] は大母音推移が始まる直前の15世紀始めくらいに [eːr] から下げの過程を経た出力らしい.この特殊な経緯が,素直に大母音推移の入力とならない環境を用意した.古英語の語形を参照すれば,後の中英語の開音節長化 ( Middle English Open Syllable Lengthening ) の入力となりうる音連鎖が含まれていることが共通しているが,spear ( OE spere ) のような例外もある.音変化は一筋縄ではいかない.

ちなみに pear はラテン語 pirum からの借用で,Pyrus 「バラ科ナシ属」では古い [i] の母音が保存されている.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.194--95, 209--10頁.

2010-07-07 Wed

■ #436. <ea> の綴りの起源 [spelling][orthography][anglo-norman]

昨日の記事[2010-07-06-1]で <oa> の正書法上の起源を取りあげたが,ついでの話題として <ea> のことにも軽く触れた.簡単に調べてみたが,少なくとも <ea> については,この綴字習慣が Flemish からもたらされたという佐藤 (29) の説の根拠は見つからなかった.むしろ,<ea> は古英語由来の綴字習慣が Anglo-French 経由で15世紀の英語にも取り込まれ,後に標準化したものだと Scragg (48) はいう.

Scragg によると,<ea> の綴字は古英語の標準とされる West-Saxon のものだったが,それが12世紀に Anglo-Norman に取り込まれた.Anglo-Norman の書き言葉は大陸フランス語の正書法が確立する前からイングランドで使われ出しており,特に初期の頃は West-Saxon の綴字習慣を強く受けて発達していた.Anglo-Norman に受け継がれた <ea> の綴字習慣は,15世紀に公文書の言語が Anglo-Norman から英語へとシフトする際に,再び英語に戻された.イングランドを代表する公の書き言葉が OE West-Saxon → ME Anglo-Norman → LME Chancery English と変化するなかで,<ea> という綴字が偶然にも生きながらえたという事実が興味深い.

<ea> が Chancery English に取り入れられた頃には大母音推移は未完了だったので,いまだ /e:/ と区別されていた /ɛ:/ を表す綴字として <ea> の役割もだてではなかった.しかし,その後いずれも /i:/ に収斂してしまうと <ea> の役割は同音異綴 ( homophone ) を区別するという役割を果たすのみとなってしまった.それでも,正書法の中に確たる地位を築き上げてきた <ea> はあっぱれである.古英語から現代英語にいたるまで,いつ失われてもおかしくないくらいに地味な存在だったにもかかわらず時代の荒波をたくましく生き延びてきたという点で,<ea> の生命力を讃えたい.

英語の ease, reason に対して現代フランス語の aise, raison という差異は,前者が OE 発 Anglo-Norman 経由というルートを取ったことによる.ease, reason という英単語の綴字をみるとき,古英語の一方言から連綿と続く書き言葉の伝統がフランス借用語の中にすら見いだすことができることに興味を覚える.以上の経緯を知って, <ea> に対する見方が変わった(古英語を読むときにも現代英語を読むときにも).

people, jeopardy などに見られる <eo> の綴字も,古英語由来,Anglo-Saxon 経由で生き延びてきた同胞のようだが,正書法上,<ea> ほどは確たる地位を築いてはいないようである (Scragg 49).

・ 佐藤 正平 「英語史考」『学苑』第227号,1959年,15--41頁.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2010-07-06 Tue

■ #435. <oa> の綴りの起源 [spelling][orthography][gvs][flemish][mulcaster]

現代英語で <oa> の綴字は,boat, goal, oat などのように RP の /əʊ/ に対応するのが規則である.ME までは bot や boot と綴られることが多かったが,OE の /a:/ が円唇後舌母音化した開いた /ɔ:/ と,OE から続く閉じた /o:/ の発音を区別する目的で,初期近代英語期には別に綴られるようになった.<oa> が開いた長母音に,<oo> が閉じた長母音に対応した.対応する長母音はそれぞれ大母音推移 ([2009-11-18-1]) によって変化し,現代までに moan と moon のような発音および綴字の対立を生み出した.対応する前舌母音(字)でも同様に <ea> と <ee> の対立が生まれた( <ea> に対応する長母音の大母音推移期の特殊な振る舞いについては[2009-11-19-1], [2009-11-20-1]を参照).

このような <oa> の綴字は1570年代の印刷業者が始めたものだが当初は一貫していたわけではなく,例えば教育学者の Richard Mulcaster (1530?--1611) は使用していない.対応する前舌母音を表す <ea> はもう少し古い Caxton でも用いられており,Anglo-French の <ea> に由来する(そしてそれ自体は Old English に由来する) としばしば指摘されているが ( Salmon, p. 27 ),<oa> のほうはどうなのだろうか.調査不足で分からないが,16世紀になってから導入されたもののようである.

この問題が気になったのは,佐藤 (29) に次のような一節があったからである.

MEの最後になると今のベルギー等を含む低地地方から輸入された ea, oe の記号が deal や boat のような語に使われ始めた.それは dead や boot (これは違った発音を持っていた)の母音と区別するためであった.

要するに Flemish の綴字習慣を借りたものだという説明で興味を抱いたのだが,これは一般的に言われていることではないようである.まだ裏を取れていないので,引き続き要調査.

・ Salmon, Vivian. "Orthography and Punctuation" The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 13--55.

・ 佐藤 正平 「英語史考」『学苑』第227号,1959年,15--41頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow