2021-03-30 Tue

■ #4355. friend の綴字と発音 [spelling][spelling_pronunciation_gap][vowel][trish][gvs][diphthong][sobokunagimon]

基本語ながらも,綴字と発音の対応という観点からすると,とてもつもなく不規則な例である.<friend> という綴字で /frɛnd/ の発音となるのは,普通では理解できない.ほかに <ie> ≡ /ɛ/ となるのは,イギリス英語における lieutenant ≡ /lɛfˈtɛnənt/ くらいだろうか (cf. 「#4176. なぜ lieutenant の発音に /f/ が出るのか?」 ([2020-10-02-1])).

歴史をさかのぼってみよう.古英語 frēond (味方,友)においては,問題の母音は綴字通り /eːo/ だった.対義語である fēond (敵;> PDE fiend /fiːnd/)も同様で,長2重母音 /eːo/ を示していた.この点では,両語は同一の韻をもち,その後の発達も共通となるはずだった.しかし,その後 frēond と fēond は異なる道筋をたどることになった.

frēond からみてみよう.長2重母音 /ēo/ は中英語にかけて滑化して長母音 /eː/ となった.この長母音は,派生語 frēondscipe (> PDE friendship) などにおいて3音節短化 (Trisyllabic Shortening = trish) を経て /e/ となったが,派生語の発音が類推 (analogy) の基盤となり,基体の friend そのものの母音も短化して /e/ となったらしい.これが現代の短母音をもつ /frɛnd/ の起源である.

一方,長母音 /eː/ による発音も後世まで残ったようで,これが大母音推移 (gvs) を経て /iː/ となった.また,この短化バージョンである /i/ も現われた.つまり friend の母音は,中英語期以降 /eː/, /e/, /iː/, /i/ の4つの変異を示してきたということである.

ここで,対義語 fēond (cf. PDE fiend /fiːnd/) に目を向けてみよう.こちらも friend とルーツはほぼ同じだが,比較的順当な音変化をたどった.長2重母音 /eːo/ の長2重母音が滑化して /eː/ となり,これが大母音推移で上げを経て /iː/ となり,現代英語の発音 /fiːnd/ に至る.

発音の経緯は以上の通りだが,friend, fiend の綴字 <ie> についても事情は簡単ではない.詳しくは「#4082. chief, piece, believe などにみられる <ie> ≡ /i:/」 ([2020-06-30-1]) を読んでいただきたい.上記の /iː/ の段階で綴字 <ie> と結びつけられたものが,現代まで残っていると考えればよいだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2021-03-19 Fri

■ #4344. -in' は -ing の省略形ではない [consonant][phonetics][suffix][apostrophe][punctuation][participle][orthography][spelling][gerund][infinitive]

洋楽の歌詞を含め英語の詩を読んでいると,現在分詞語尾 -ing の代わりに -in' を見かけることがある.口語的,俗語的な発音を表記する際にも,しばしば -in' に出会う.アポストロフィ (apostrophe) が用いられていることもあり,直感的にいえばインフォーマルな発音で -ing から g が脱落した一種の省略形のように思われるかもしれない.しかし,このとらえ方は2つの点で誤りである.

第1に,発音上は脱落も省略も起こっていないからである.-ing の発音は /-ɪŋ/ で,-in' の発音は /-ɪn/ である.最後の子音を比べてみれば明らかなように,前者は有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ で,後者は有声歯茎鼻音 /n/ である.両者は脱落や省略の関係ではなく,交代あるいは置換の関係であることがわかる.

後者を表記する際にアポストロフィの用いられるのが勘違いのもとなわけだが,ここには正書法上やむを得ない事情がある.有声軟口蓋鼻音 /ŋ/ は1音でありながらも典型的に <ng> と2文字で綴られる一方,有声歯茎鼻音 /n/ は単純に <n> 1文字で綴られるのが通例だからだ.両綴字を比べれば,-ing から <g> が脱落・省略して -in' が生じたようにみえる.「堕落」した発音では語形の一部の「脱落」が起こりやすいという直感も働き,-in' が省略形として解釈されやすいのだろう.表記上は確かに脱落や省略が起こっているようにみえるが,発音上はそのようなことは起こっていない.

第2に,歴史的にいっても -in' は -ing から派生したというよりは,おそらく現在分詞の異形態である -inde の語尾が弱まって成立したと考えるほうが自然である.もっとも,この辺りの音声的類似の問題は込み入っており,簡単に結論づけられないことは記しておく.

現在分詞語尾 -ing の歴史は実に複雑である.古英語から中英語を通じて,現在分詞語尾は本来的に -inde, -ende, -ande などの形態をとっていた.これらの異形態の分布は「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) で示したとおり,およそ方言区分と連動していた.一方,中英語期に,純粋な名詞語尾から動名詞語尾へと発達していた -ing が,音韻上の類似から -inde などの現在分詞語尾とも結びつけられるようになった(cf. 「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1])).さらに,これらと不定詞語尾 -en も音韻上類似していたために三つ巴の混同が生じ,事態は複雑化した(cf. 「#2422. 初期中英語における動名詞,現在分詞,不定詞の語尾の音韻形態的混同」 ([2015-12-14-1])).

いずれにせよ,「-in' は -inde の省略形である」という言い方は歴史的に許容されるかもしれないが,「-in' は -ing の省略形である」とは言いにくい.

関連して,「#1764. -ing と -in' の社会的価値の逆転」 ([2014-02-24-1]) も参照されたい.

2021-02-06 Sat

■ #4303. そもそもなぜ lager を lagar と綴り間違えたのでしょうか? [spelling][orthography]

サッポロビールには嫌われそうですが,この話題で数日間引っ張っています(cf. 「#4300. サッポロ LAGAR が発売されました」 ([2021-02-03-1]),「#4301. 寝かせて熟成させた貯蔵ビール lager」 ([2021-02-04-1]),「#4302. 行為者接尾辞 -ar」 ([2021-02-05-1])).

なぜ正しい綴字である lager が誤って lagar と綴られるに至ったかと問うのは,責任追及の意図では毛頭なく,純粋な正書法あるいは英語学習・教育に関する関心からです.ちょっと考えてみると,-gar は身近な単語にけっこうあるのですね.名詞とは限りませんが,sugar, beggar, vinegar, vulgar といった日常語も挙がってきます.これを見ると,今回の綴り間違いに激しく同情するというわけではなくとも,英語の綴字体系そのものがおかしいのではないかという印象をもつ人も少なくないだろうと想像します.どの単語が -er で,どの単語が -ar なのかは,昨日の記事 ([2021-02-05-1]) でも示唆したように,歴史的に共時的にも完全には説明できず,言ってみればテキトーなのです.

「辞書を引いて正しい綴字を確認しなさい」と言われれば確かに身も蓋もないわけですし,私も英語教員のはしくれとして,おいそれとスペルミスについて寛容主義を貫くことは難しいと自認してはいるのですが,ここでは誰もが lager を lagar と間違え得る「理由」があるということを述べたいだけです.-er, -or, -ar の間の選択には緩い傾向はあるにせよ完全な規則はありませんし,発音もすべて /ə(r)/ で区別されないのですから.

さて,英語は世界の lingua_franca でもありますが,日本においては義務教育で学習すべき言語であるとはいえ,あくまでよそ者の「外国語」という地位にあることも事実です.その点では,日本語の例えば漢字間違いに比べれば,英語のスペルミスは国内では許され得るという意見もあるかもしれません.この「日本語の例えば漢字間違いに比べれば,英語のスペルミスは国内では許され得る」という寛容度の序列が現にあるのか,あるとすれば,それはなぜなのか,というのが私の次なる疑問です.これは,日本で認識されている英語と世界における英語がどのような関係にあるのかという問いにもつながってきます.サッポロビールが国内で lagar の綴字のまま売り出すことに踏み切ったということは,何を意味するのかということです.日本における英語の位置づけ,世界における英語の位置づけを改めて考えてみたいと思います.

2021-02-03 Wed

■ #4300. サッポロ LAGAR が発売されました [spelling][orthography][prestige]

この数週間待ちわびていたのですが,昨日,サッポロビールより新商品の缶ビール「サッポロ 開拓使麦酒仕立て」が発売されました.ポイントは,缶のデザインに表記されている LAGAR です.「ラガー」の綴字は正しくは lager で -er をもつのですが,印刷では -ar となっているのです. *

詳細はこちらの1月13日付の朝日新聞デジタルの記事をご覧いただければと思います.サッポロビールが事前にこのスペルミスに気づき,発売中止を決めていたけれども,世論の要望を受けてそのまま売り出すことに決めたという趣旨です.

私個人としては(ビール好きであることも関係しますが),指摘されなければ気づかないほどの小さなスペルミスで発売中止にするというのはもったいないという立場で,サッポロビールの決断を支持したいと思います.ただし,1英語教員として手放しに寛容主義を貫くわけにもいかないという難しい立場にもありますので,胸中をお察しください(笑).

私的な見解は別として,一般的にいえばスペルミスは社会的信用を失墜させることが多いというのも事実です.サッポロビールの最初の発売中止の決定も,信用失墜を恐れてのことでしょう.ほんの1字の誤りにすぎず,それによって誤解が生じることはまったくないわけですが,それでも社会的に侮れないのが正書法 (orthography) というものです.

私も一消費者としては「問題ない」と無責任に言ってしまえますが,もし自分がサッポロビールの社長だったらどうするかなあ,などと考えてみました.皆さんはどのように考えるでしょうか.

スペルミスを巡る考察として,以下の記事もどうぞ.

・ 「#2288. ショッピングサイトでのスペリングミスは致命的となりうる」 ([2015-08-02-1])

・ 「#3671. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (1)」 ([2019-05-16-1])

・ 「#3672. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (2)」 ([2019-05-17-1])

ちなみに,早速,昨晩このビールを買って飲んでみました.売り場には「スペルは間違えたけど,味は間違いなし!」という粋な文句がありました.3月1日までの限定販売で売り切れたら終わりということですので,皆さん走りましょう.

2021-01-10 Sun

■ #4276. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][diphthong][monophthong][vowel][phonetics][spelling][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][sound_change][assimilation]

動詞 say /seɪ/ は超高頻度の語で,初学者もすぐに覚えることになる基本語です.この動詞の過去形 said もきわめて高頻度なわけですが,綴字として不規則であるばかりか,実は発音においても不規則です.予想される2重母音をもつ /seɪd/ とはならず,短母音の /sɛd/ となるのです.同じような不規則性は3単現の -s を付けた形についてもいえます.綴字こそ says と規則的に見えますが,発音はやはり2重母音をもつ /seɪz/ とはならず,短母音の /sɛz/ となってしまいます.なぜ said, says はこのような発音なのでしょうか.これには歴史的な経緯があります.音声解説をどうぞ.

実は,英語母語話者の発音を調査してみますと,先にダメ出しはしたものの,予想される通りの2重母音をもつ発音 /seɪd/, /seɪz/ も行なわれているのです.ただ,あくまで非標準的でマイナーな発音としてですので,私たちとしては不規則ながらもやはり短母音をもつ /sɛd/, /sɛz/ を確実に習得しておくのが無難でしょう.

歴史的な音変化の経緯を要約すれば次のようになります.もともと動詞 say は,近代英語期の入り口までは,綴字が示す通り /saɪ/ でした.それに従って,過去形は /saɪ(ə)d/,3単現形は /saɪ(ə)z/ と規則的な発音を示していました.ところが,17世紀までに2重母音 /aɪ/ は長母音 /ɛː/ へと変化したのです.ちょうど日本語の「ヤバイ」が,ぞんざいな素早い発音で「ヤベー」となるのに似た,どの言語にもよく見られる音変化です.別の変化が起こらず,およそこの段階にとどまったまま現代に至っていたのであれば,めでたく規則的に say /seɪ/, said /seɪd/, says /seɪz/ となっていたでしょう(実のところ,後者2つもマイナーな発音としてあり得ることは上述しました).

ところが,過去形と3単現形については,その後もう1つ別の音変化が生じました.長母音 /ɛː/ が短化して短母音 /ɛ/ となったのです.こうして say /seɪ/ に対して不規則にみえる /sɛd/, /sɛz/ が生じてしまったのです.同じ音変化に巻き込まれた別の単語として,again や against を挙げておきましょう.短母音をもつ /əˈgɛn(st)/ が優勢ですが,2重母音をもつ /əˈgeɪn(st)/ も並行して聞かれるという状況になっています.

なぜ過去形と3単現形でのみ母音が短化したのかというのは,必ずしも解明されていない謎です.said ˈhe, says ˈshe のような用いられ方が多く,主語代名詞に対して相対的に動詞が弱く発音されるので短化したという説明が提案されていますが,これも1つの仮説にすぎません.

関連する話題と議論について,##541,543,2130の記事セットもお読みください.

2020-12-27 Sun

■ #4262. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][gvs][sound_change][vowel][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][spelling][have][conjugation][3sp][verb][consonant][phonetics]

動詞としても助動詞としても超高頻度語である have .超高頻度語であれば不規則なことが起こりやすいということは,皆さんもよく知っていることと思います.ですが,have の周辺にはあまりに不規則なことが多いですね.

まず,<have> と綴って /hæv/ と読むことからして妙です.gave /geɪv/, save /seɪv/, cave /keɪv/ と似たような綴字ですから */heɪv/ となりそうなものですが,そうはなりません.have の仲間で接頭辞 be- をつけただけの behave が予想通り /biˈheɪv/ となることを考えると,ますます不思議です.

次に,3単現形が *haves ではなく has となるのも妙です.さらに,過去(分詞)形が *haved ではなく had となるのも,同様に理解できません.なぜ普通に *haves や *haved となってくれないのでしょうか.では,この3つの疑問について,英語史の立場から答えてみましょう.音声解説をどうぞ.

そうです,実は中英語期には /hɑːvə/ など長い母音をもつ have の発音も普通にあったのです.これが続いていれば,大母音推移 (gvs) を経由して現代までに */heɪv/ となっていたはずです.しかし,あまりに頻度が高い語であるために,途中で短母音化してしまったというわけです.

同様に,3単現形や過去(分詞)形としても,中英語期には今ではダメな haves や haved も用いられていました.しかし,13世紀以降に語中の /v/ は消失する傾向を示し,とりわけ超高頻度語ということもあってこの傾向が顕著に表われ,結果として has や had になってしまったのです./v/ の消失は,head, lord, lady, lark, poor 等の語形にも関わっています(逆にいえば,これらの語には本来 /v/ が含まれていたわけです).

一見不規則にみえる形の背景には,高頻度語であること,そして音変化という過程が存在したのです.ちゃんと歴史的な理由があるわけですね.この問題に関心をもった方は,##4065,2200,1348の記事セットにて詳しい解説をお読みください.

2020-12-17 Thu

■ #4252. COCA と BNCweb でみる color vs colour [coca][bnc][corpus][ame_bre][spelling]

アメリカ式綴字 color とイギリス式綴字 colour をめぐる問題について,本ブログでは何度も取り上げてきた.綴字の米英差の代表例としてよく知られており,分かりやすい問題であるということもあるが,英語史的には意外と深掘りできる魅力的な問題だからでもある.

しかし,最も基本的な事実確認 --- 現代のアメリカ英語とイギリス英語で color と colour の各々の分布はどうなっているのかの調査 --- を行なわずいたことに気づいた.ということで,今回は現代アメリカ英語の代表的コーパス COCA と,イギリス英語の BNCweb で調べてみることにした.colo(u)r の屈折形,派生語,複合語を含めて網羅的に行なうのが理想だが,今回はレンマ検索を利用して,colo(u)r, colo(u)rs, colo(u)red (以上は屈折形として), colo(u)rful, colo(u)rless, discolo(u)r の6種類の語形の取り出しにとどめた.

| COCA による <color> と <colour> の頻度 | |||

| 語形 | <or> | <our> | <or> 比率 |

| COLOR | 124,778 | 4,792 | 0.9630 |

| COLORS | 33,225 | 1,886 | 0.9463 |

| COLORED | 5,553 | 179 | 0.9688 |

| COLORFUL | 10,871 | 412 | 0.9635 |

| COLORLESS | 1,000 | 57 | 0.9461 |

| DISCOLOR | 110 | 0 | 1.0000 |

| BNCweb による <color> と <colour> の頻度 | |||

| 語形 | <or> | <our> | <our> 比率 |

| COLOR | 115 | 11,332 | 0.9900 |

| COLORS | 24 | 4,396 | 0.9946 |

| COLORED | 14 | 2,432 | 0.9943 |

| COLORFUL | 6 | 1,093 | 0.9945 |

| COLORLESS | 4 | 166 | 0.9765 |

| DISCOLOR | 1 | 19 | 0.9500 |

COCA を用いたアメリカ英語の調査によれば,アメリカ式の <or> が,予想通りに圧倒的な95%前後の比率で用いられている.しかし,逆にいえば,5%ほどはイギリス式とされる <our> が用いられているというのも,とりわけ次のイギリス英語の状況と比較すると興味深い.

BNCweb を用いたイギリス英語の調査結果をみてみると,99%ほどというほぼ完全な比率でイギリス式の <our> が用いられている.アメリカ綴字を用いている少数の例を確認してみると,引用符に囲まれた短いタイトルらしきもの(アメリカ系由来の可能性があるもの)のなかで用いられているのが散見され,それを差し引いて考えることが許されるのであれば,さらに <our> は100%に近づく.この点では,イギリス英語のほうが綴字慣習についてより一貫しており,アメリカ英語は若干の寛容さを示すといえるかもしれない.

以上,標題の米英差の問題について事実確認した.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-11-19 Thu

■ #4224. blood, flood だけでなく soot も? [vowel][pronunciation][centralisation][spelling][ame_bre]

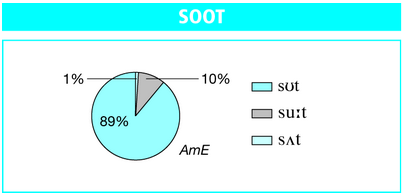

昨日の「#4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版」の音声解説で触れたように,<oo> の綴字でありながら中舌母音 /ʌ/ を示す稀な単語として blood と flood の2つを挙げた.この2語だけであると明言したが,実はもう1つの候補として soot という語もあり得る.とはいえ,マイナーな候補と言わざるを得ないが・・・.

LPD によると,この語の発音はイギリス英語では,短母音を示す /sʊt/ が事実上唯一の発音であり,book, good, look, stood と同じタイプといってよい.ところが,アメリカ英語では事情が異なる.89%という圧倒的な比率で長母音の /suːt/ が優勢であり,短母音の /sʊt/ は10%にとどまる.さらに興味深いことに,わずか1%ほどが,なんと /sʌt/ を示すのである.

なお,上では <oo> の綴字をもっていながら歴史的に /uː/ → /ʊ/ → /ʌ/ の音変化を経てきた語の例として,blood, flood のほかに soot も加えられるかもしれない,という議論を展開した.

しかし,綴字こそ <oo> ではないが歴史的に同じ音変化を経たという語であれば,ほかにも少なからず認められる.「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で触れた does, done, must, other, mother, Monday, nothing, none もそうだし,「#4098. 短母音に対応する <ou> について --- country, double, touch」 ([2020-07-16-1]) で挙げた語群もそうである.but, us も加えられるだろう.関連して「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]) も参照.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-11-18 Wed

■ #4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][vowel][pronunciation][sound_change][gvs][spelling_pronunciation_gap][centralisation][spelling]

<oo> という綴字をもつ book, good, look, stood は,いずれも短母音 /ʊ/ で発音されます.一方,同じ <oo> で綴られますが,food, pool, tooth, doom では長母音 /uː/ となっています.短長どちらの母音になるのかは単語によって決まっており,暗記するしかありません.なぜこのような状況になっているのでしょうか,音声解説をお聴きください.

歴史的には <oo> で綴られた上記の単語は,もともとはすべて長い /uː/ で発音されていました.しかし,その一部の book, good, look, stood 等が,どういうわけか短母音化することになりました.さらに,その短母音化した単語のなかで「選ばれし」2語だけ --- blood と flood --- が,どういうわけか中舌化 (centralisation) しました.この2語については -lood という共通点があることに気づきますが,だからといって,なぜこの2つが選ばれたのかは必ずしも解明されていません.音変化というのは,このように気まぐれなところがあります.

現在 room が /ruːm/ ではなく /rʊm/ と短母音化しつつある点にも触れました.こちらも今後ウォッチしていきたいところですね.

今回の話題に関連する記事として,##547,1353,2293,2290の記事セットもご覧ください.

2020-11-13 Fri

■ #4218. colour の最初期の異綴字 [spelling][laeme][ame_bre]

昨日の記事「#4217. 後期近代英語期のイギリス英語における colour vs color」 ([2020-11-12-1]) に引き続き,colour の綴字の話題.OED の colour | color, n.1 によると,この語は名詞として1300年頃に以下のように初出する.

c1300 St. Patrick's Purgatory (Laud) l. 562 in C. Horstmann Early S.-Eng. Legendary (1887) 216 He..axede him of ȝwuch colur were heuene op-riȝt þere.

colur という綴字がみえるが,これは最初期の綴字の典型的なものの1つである.この語はラテン語 color から直接,あるいはフランス語 colur を経由して借り入れられたものとされる.少なくとも上記の最初例の綴字は,フランス語経由のルートを示唆するようにみえるが,事はそれほど単純ではない.フランス語における綴字も諸変種間で様々で,OED の語源欄によれば,次のように variants はきわめて豊富だ.

Anglo-Norman colur, culur, coler, coloure, coleure, collour, Anglo-Norman and Old French, Middle French color, colour, coulour, Old French coulor, Old French, Middle French, couleur, coleur, Middle French colleur, coullour, etc.

フランス語側でのこのような綴字の多様性がみられるが,英語側も負けていない.OED より異綴字を覗いてみよう.

ME coleour, ME coleure, ME colewre, ME colovre, ME coulur, ME culur, ME kolour, ME-15 collore, ME-15 colowr, ME-15 colowre, ME-15 culoure, ME-16 coler, ME-16 coleur, ME-16 colore, ME-16 coloure, ME-16 colur, ME-16 colure, ME-16 cullour, ME-16 culour, ME- color (now U.S.), ME- colour, lME clour, lME (in a late copy) 15-16 collor, 15 colloure, 15 collyr, 15 cooler, 15 cooller, 15 coollor, 15 coollour, 15 coollur, 15 coolore, 15 cooloure, 15 coullar, 15 coulloure, 15 coulore, 15 cowler, 15-16 coller, 15-16 coolor, 15-16 coolour, 15-16 couler, 15-16 coullour, 15-16 coulor, 15-16 couloure, 15-16 culler, 15-16 cullor, 15-16 culloure, 15-17 collour, 15-17 couller, 15-17 coullor, 15-17 coulour; Scottish pre-17 coiller, pre-17 coller, pre-17 colleur, pre-17 collor, pre-17 collour, pre-17 colloure, pre-17 colore, pre-17 coloure, pre-17 colowr, pre-17 colowre, pre-17 colur, pre-17 couler, pre-17 couller, pre-17 coullour, pre-17 coulour, pre-17 culler, pre-17 cullor, pre-17 cullour, pre-17 culloure, pre-17 culour, pre-17 17-18 color, pre-17 17- colour.

中英語での出現形に注目すると,MED の colour n. では,見出しとして colour のほか culur, colur, coler の形態が挙げられている.また,LAEME からは,最初期の例として,13世紀後半(OED の初出年代より若干早いか)からの culur, colur,また14世紀前半からの colurs, colour, colures の計5件が得られた.

このような多様で複雑きわまりない状況を前にして,容易に有意義な傾向を指摘することはできない.しかし一つ言えることは,この語が英語に出現した最初期より,すでに第2音節母音を1母音字で綴るか,2母音字で綴るかという変異 --- 現代の colour vs color 問題の元祖 --- が確認されるということだ.したがって,この問題の淵源は「フランス語綴字 vs ラテン語綴字」に,もしくは「フランス語変種のある異綴字 vs フランス語変種の別の異綴字」にあるといってよい.関連して「#4161. アメリカ式 color はラテン語的,イギリス式 colour はフランス語的」 ([2020-09-17-1]) も参照.

2020-11-12 Thu

■ #4217. 後期近代英語期のイギリス英語における colour vs color [clmet][corpus][ame_bre][spelling]

綴字の英米差の典型例の1つとされる colour vs color の問題については,本ブログで以下の記事などで取り上げてきた.

・ 「#3182. ARCHER で colour と color の通時的英米差を調査」 ([2018-01-12-1])

・ 「#3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」」 ([2018-03-18-1])

・ 「#4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的?」 ([2020-09-08-1])

・ 「#4161. アメリカ式 color はラテン語的,イギリス式 colour はフランス語的」 ([2020-09-17-1])

・ 「#4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English」 ([2020-09-25-1])

綴字に限らず英語における英米差の事例は多々あるが,歴史的にみると,これらの差異は,あるタイミングで突如として生じたというよりも,時間をかけて成立し,確立してきたというのが事実である.アメリカ英語的とされる color の綴字が定着するのにも,[2018-01-12-1], [2020-09-08-1] の記事でみたように,19世紀中の数十年という時間がかかっているし,イギリス英語的とされる colour にしても,後期近代英語期中にライバルの color を駆逐するには至っていない.後者の状況について,今回,1710--1920年のイギリス英語コーパスで,約3,400万語からなるジャンルを整理したバランスコーパス CLMET3.0 を用いて調査してみた.

調査対象は,colo(u)r のみならず,これを語幹にもつ各種の接頭辞や接尾辞を付した語形で,bicolor, colorless, colouration, discoloured など様々な種類をも含む.以下,3区分した時代別の頻度数を示す.

| Period (subcorpus size) | colour | color |

|---|---|---|

| 1710--1780 (10,480,431 words) | 1,273 (88.28%) | 169 |

| 1780--1850 (11,285,587) | 1,650 (83.71%) | 321 |

| 1850--1920 (12,620,207) | 3,242 (94.11%) | 203 |

3期を通じて colour 系が圧倒的であることは確認できるが,それでもライバルの color 系も完全に駆逐されてはおらず,なんとか持ちこたえていることが分かる.英語の英米差について,ともすれば A か B かというデジタルな問題のように思われがちだが,必ずしもそうではなく,程度のあるアナログの問題であることも多い.あるいは,たとえ共時的にはデジタル的な振る舞いを示しているようにみえたとしても,通時的にみればアナログ的に推移してきたことのほうが多いのである.

2020-11-08 Sun

■ #4213. なぜ input は *imput と綴らないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][spelling][pronunciation][prefix][assimilation][morpheme][consonant][latin][etymology]

標題の語 input は,語源的には「接頭辞 in- + 動詞 put」のようにみえるので,一見すると何も問題がないように思われるかもしれません.しかし,impact, imperfect, imperil, impersonal, important などの綴字を思い浮かべてみれば,接頭辞 in- に続く基体が p で始まるものであれば,通常,接頭辞は im- の形を取ることが分かります.そうすると,なぜ input については,*imput と綴られないのだろうか,という疑問が湧いてきます.実に謎ですねぇ.解説をお聴きください.

接頭辞 in- は,語源的には2種類を区別する必要があったのですね.1つは圧倒的多数派を形成するラテン語由来の in- (否定,あるいは「中」の意)で,もう1つは少数派として目立たない英語本来の in- (「中」の意)です.発音も見映えもほとんど同じですし,意味も「中」に関していえば重なっていますので,注意していないと騙されてしまいますが,異なる代物です.前者は基体の頭音に従って im-, il-, ir- などと化けるのが規則ですが,後者は決して化けません.input は少数派の後者に属するので,in- の部分は決して化けず,<in> + <put> という実に素直な綴字となっているのです.

なお,「外」を意味する対義の接頭辞を考えてみると,ラテン語 in- には ex- が対応し,英語 in- には out- が対応します.これで,import/export はラテン語由来のペア,input/output は英語本来のペアとすぐに分かりますね.

この問題について,もう少し詳しく知りたい方は「#3309. なぜ input は *imput と綴らないのか?」 ([2018-05-19-1]) をお読みください.

2020-09-25 Fri

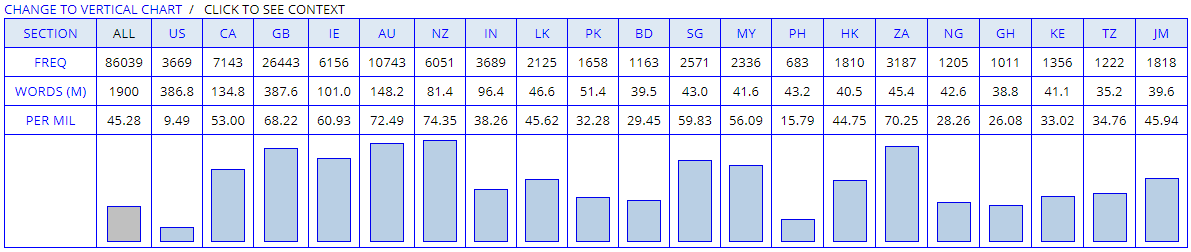

■ #4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English [glowbe][corpus][ice][englishes][world_englishes][variety][ame_bre][spelling]

「#4166. 英語史の各時代のコーパスを比較すれば英語史がわかる(かも)」 ([2020-09-22-1]) で触れた World Englishes のコーパス GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English) を少し試してみた.(先日の駒場英語史研究会にて本コーパスを導入していただきました菊地翔太先生(明海大学)には,改めて感謝します.)

このコーパスは20カ国からの英語変種を総合した19億語からなる巨大コーパスで,変種間の比較が容易に行なえる仕様となっている.変種間比較についていえば,私はこれまで「#517. ICE 提供の7種類の地域変種コーパス」 ([2010-09-26-1]),「#1743. ICE Frequency Comparer」 ([2014-02-03-1]) などで取り上げたように ICE (International Corpus of English) しか知らなかったのだが,コーパスの世界は急速に進化しているようだ.GloWbE のインターフェースは,COCA (Corpus of Contemporary American English) や COHA (Corpus of Historical American English) などと共通なので,そちらに慣れたユーザーであれば,とっついやすいはずだ.

きわめて単純な使い方ではあるが,GloWbE の最大の売りである変種間比較を color と colour のスペリングに関して行なってみた.一般に color はアメリカ式,colour はイギリス式のスペリングといわれるが,この2変種間の比較に満足せず,20変種間で比べてみようという試みだ.インターフェースより単純に Chart 出力機能を選択し,各々のスペリングで検索し,返された図表を眺めるだけなのだが,それだけでも十分におもしろい.まずは,アメリカ式 color の図表から.

次に,イギリス式 colour の図表を挙げよう.

横方向の中央辺りに東南アジアの国々が集まっており,歴史的にはイギリス式が多いと予想される地域なわけだが,実はアメリカ式スペリングのほうが優勢のようだ.近年の英語のアメリカ化 (americanisation) の影響が疑われよう.一方,左側には(米国を除く)アングロサクソン系諸国が集まっており,そこでは予想通りにイギリス式が優勢である.右側に集まっているアフリカ諸国では,両スペリングの差はさほど大きくない.

color vs colour の問題を米英間の問題として論じる時代は過ぎ去りつつある.凄いツールが出てきたものである.

2020-09-17 Thu

■ #4161. アメリカ式 color はラテン語的,イギリス式 colour はフランス語的 [etymological_respelling][webster][spelling_reform][spelling][renaissance][french][ame_bre][johnson]

color (AmE) vs colour (BrE) に代表される,アメリカ式 -or に対してイギリス式 -our の綴字上の対立は広く知られている.本ブログでも「#240. 綴字の英米差は大きいか小さいか?」 ([2009-12-23-1]),「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1]),「#3182. ARCHER で colour と color の通時的英米差を調査」 ([2018-01-12-1]),「#3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」」 ([2018-03-18-1]),「#4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的?」 ([2020-09-08-1]) などで取り上げてきた.

Anson もよく知られたこの問題に迫っているのだが,アメリカの綴字改革者 Noah Webster (1758--1843) が現われる以前の時代にも注意を払い,広い英語史の視点から問題を眺めている点が素晴らしい.主としてラテン語に由来し,フランス語を経由してきた語群が初出する中英語期から話しを説き起こしているのだ.このズームアウトした視点から得られる洞察は,非常に深い (Anson 36--38) .

ラテン語に由来する語の場合,同言語の綴字としては,厳格な正書法に則って -or- が原則だった.colorem, ardorem, dolorem, favorem, flavorem, honorem, (h)umorem, laborem, rumorem, vigorem のごとくである.古フランス語では,これらのラテン語の -or- が受け継がれるとともに,異綴字として -our- も現われ,両者併用状況が生じた.そして,この併用状況が中英語期にもそのまま持ち込まれることになった.実際,中英語では両綴字が確認される.

とはいえ,中英語では,これらフランス借用語についてはフランス語にならって問題の語尾を担う部分にアクセントが落ちるのが普通であり,アクセントをもつ長母音であることを示すのに,-or よりも視覚的に大きさの感じられる -our のほうが好まれる傾向があった.以降(イギリス)英語では,フランス語的な -our が主たる綴字として優勢となっていく.

しかし,ラテン語的な -or も存続はしていた.16世紀になると,ルネサンスの古典語への回帰の風潮,いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の慣習が知識人の間にみられるようになり,-or が勢力を盛り返した.こうして -or と -our の競合が再び生じたが,いずれかを規範的な綴字として採用しようとする標準化の動きは鈍く,時間が過ぎ去った.

17世紀後半の王政復古期には,2音節語においては -our が,それよりも長い語においては -or が好まれる傾向が生じた.そして,理性の世紀である18世紀には,合理的な綴字として再び -or に焦点が当てられるようになった.一方,1755年に辞書を世に出した Johnson は,直前の語源の綴字を重視する姿勢から,フランス語的な -our を支持することになり,後のイギリス式綴字の方向性を決定づけた.その後のアメリカ英語での -or の再度の復活については,「#4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的?」 ([2020-09-08-1]) で述べた通りである.

つまり,中英語期にこれらの語が借用されてきた当初より,-or vs -our の競合はシーソーのように上下を繰り返してきたのだ.アメリカ式 -or を支持する原理としては,ルネサンス期のラテン語回帰もあったし,18世紀の合理性重視の思想もあったし,Webster の愛国心もあった.イギリス式 -our を支持する原理としては,中英語期のフランス語式への恭順もあったし,18世紀半ばの Johnson の語源観もあった.

ルネサンスと Webster を結びつけるなど考えたこともなかったが,Anson の優れたズームアウトによって,それが可能となった.

・ Anson, Chris M. "Errours and Endeavors: A Case Study in American Orthography." International Journal of Lexicography 3 (1990): 35--63.

2020-09-08 Tue

■ #4152. アメリカ英語の -our から -or へのシフト --- Webster の影響は限定的? [webster][ame][spelling_reform][spelling][standardisation][prescriptivism][language_change]

昨日の記事「#4151. 標準化と規範化の関係」 ([2020-09-07-1]) で引用した文章のなかに,Anson からの引用が埋め込まれていた.Anson 論文は,アメリカ英語における color, humor, valor, honor などの -or 綴字の発展と定着の歴史を実証的に調査した研究である.1740--1840年にアメリカ北東部で発行された新聞からのランダムサンプルを用いた調査の結果が特に信頼に値する.イギリス英語綴字 -our に対するアメリカ英語綴字 -or の定着は,一般に Noah Webster (1758--1843) の功績とされることが多いが,事はそれほど簡単ではない.以下が,Anson (47) による調査報告のまとめの部分である.

Most obvious is the appearance of both -or and -our through the century, but gradual change can be detected from the -our extreme in 1740 to the -or extreme in 1840. Only small and sporadic change occurred around the time of Webster's strongest influence, which suggests that if he did contribute to the dropping of -u, his contribution was slow to take effect.

A key year appears to be 1830 --- after the appearance of Worcester's dictionary and the public attention, during the previous decade, to Webster's and Worcester's battle of dictionaries and spellers. . . .

On the whole, then, the American usage chart shows a slow but steady movement toward the -or spelling. No doubt the movement spilled at least into the first quarter of the twentieth century, when sporadic cases of -our were still to be seen. Aided by later dictionaries, which have looked to usage or other American authorities, the shift to -or is now virtually complete.

この調査報告を読むと,Webster (および彼と辞書編纂で争った Worcester)の当該語の綴字への影響は1830年以降に少し感じられはするが,決定的な影響というほどではなかったという.しかも -our から -or へのシフトの完成は,それから優に数十年も待たなければならなかったのである.Webster の役割は,せいぜいシフトの触媒としての役割にとどまっていたといえそうだ.

この事例研究から,Anson (48) は言語変化の標準化と規範化の関係に関する次の一般論を導き出そうとしている.

. . . usage and authority work mutually and each tends to influence the other and be influenced by it. A highly respected dictionary may influence the way an educated public spells debated words; on the other hand, no authority --- even Webster --- can hope to change a firmly entrenched spelling habit among the general public. The chances are good that, had the public not been moving steadily toward -or forms, we might still be spelling in favor of -our, despite Webster. While Webster may have served as a catalyst for some spelling changes, he was not, for spelling reform, the cause celebre many have assumed. Most of his reforms never caught on. Curiously, spelling reform on a large scale, like Esperanto and other synthetic languages, has never appealed to the public as have changes introduced organically and from within. Proponents of spelling reform argue quite convincingly that their proposals meet a real public need for simplicity, precision, and uniformity; yet often the public allows linguistic changes that work in just the opposite direction. Usage, then, is a highly resistant strain when it comes to 'curing the ills' of the language, and it ultimately determines its own future.

昨日の記事の趣旨に照らせば,この引用冒頭の "usage" を標準化と,"authority" を規範化と読み替えてもよいだろう.

・ Anson, Chris M. "Errours and Endeavors: A Case Study in American Orthography." International Journal of Lexicography 3 (1990): 35--63.

2020-08-21 Fri

■ #4134. unmummied --- 縦棒で綴っていたら大変なことになっていた単語の王者 [minim][spelling][orthography][byron]

中世英語の筆記における縦棒 (minim) が当時のスペリングの解読しにくさの元凶であることは,以下の記事で様々に取り上げてきた.

・ 「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」 ([2009-07-27-1])

・ 「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1])

・ 「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1])

・ 「#2453. 中英語における <u> の <o> による代用 (2)」 ([2016-01-14-1])

・ 「#3607. 中英語における <u> の <o> による代用 (3)」 ([2019-03-13-1])

・ 「#3608. 中英語における <u> の <o> による代用 (4)」 ([2019-03-14-1])

・ 「#3069. 連載第9回「なぜ try が tried となり,die が dying となるのか?」」 ([2017-09-21-1])

<i> は中英語まではドットなしの <<ı>> と書かれた.そして,<m, n, u, v> も同じくドットなしの <<ı>> を複数組み合わせた字形にすぎず,水平方向への「渡し」がなかったことが,混乱を増幅させた.<<ııı>> は,<iii>, <in>, <ni>, <ui>, <iu>, <m> のいずれの読みもあり得たのである.

幸運なことに,近代英語期にかけて様々な処方箋が提案されることになった.ドットを付した <<i>> が生じたり,下方向にフックを付した <<j>> が現われたり,<<u>> と <<v>> が分化するなど,それなりに頑張った感はある.

仮にこのような改善策が講じられなかったどうなっていただろうか.問題の縦棒は専門用語で minim と呼ばれるが,この単語などは,ı が10個続いて ıııııııııı と綴られることになっていただろう.正書法の世界における地獄絵図といってよい.

しかし,この地獄絵図など,まだ生やさしい.もしドットなしの ı や,その組み合わせの <m, n, u, v> が続いていたら,英語の書き言葉は,さらにむごい阿鼻叫喚の巷と化していただろう.興味本位で「縦棒で綴っていたら大変なことになっていたはずの単語,ワースト5」を探ってみた.

第5位(タイで第4位)は,ı が内部で14個続く aluminium と mumming である.各々 alıııııııııııııı, ııııııııııııııg となり,ほとんど訳が分からない.それぞれ先頭の <al> と末尾の <g> が悲しいほどに愛おしい.

第3位は,minimum である(15連続).壮観なるかな ııııııııııııııı.縦棒のみで構成される単語という基準を立てるならば,文句なしのタイトルホルダーである.

そして,栄えある第1位(タイで第2位)は,unmummied と unimmunized である(16連続).それぞれ ııııııııııııııııed, ıııııııııııııııızed となる(←こんなの読めるか!).

ネタとして強引に作られた単語なのではないかって? 確かに unimmunized はに少々その気があるが,unmummied に関しては,そんなことはない.BNCweb や COCA ではヒットしないものの,OED では例文が3つ挙がる.

1822 Ld. Byron Vision of Judgm. xi As the mere million's base unmummied clay.

1911 E. A. W. Budge Osiris & Egyptian Resurrection II. 43 An unmummied man lying on a bier.

2011 H. W. Strachan Finding Path 63 Unmummied kings disintegrating midst decaying leaves

初例は,かのバイロン卿 (1788--1824) から.これには,しびれた.最強.まさか「ミイラ化されていない」がトップとなり得る分野があったとは.

2020-07-16 Thu

■ #4098. 短母音に対応する <ou> について --- country, double, touch [spelling][spelling_pronunciation_gap][digraph][french][loan_word][etymological_respelling]

<ou> ≡ /ʌ/ の例は,挙げてみななさいと言われてもなかなか挙がらないのだが,調べてみると標題のように案外と日常的な語が出てくる.country, couple, courage, cousin, double, flourish, nourish, touch, trouble 等,けっこうある.

これらの共通点は,いずれもフランス借用語であることだ.古フランス語から現代フランス語に至るまで,かの言語では <ou> ≡ /uː/ という対応関係が確立していた.英語では中英語期以降にフランス単語が大量に借用されるとともに,この綴字と発音の対応関係も輸入されることになった.中英語の /uː/ は,その後,順当に発展すれば大母音推移 (gvs) により /aʊ/ となるはずであり,実際に現代英語ではたいてい <ou> ≡ /aʊ/ となっている (ex. about, house, noun, round, south) .しかし,中英語の /uː/ が何らかのきっかけで短母音化して /u/ となれば,大母音推移には突入せず,むしろ中舌化 (centralisation) して /ʌ/ となる.その際に綴字が連動して変化しなかった場合に,今回話題となっている <ou> ≡ /ʌ/ の関係が生まれることになった(母音の中舌化については,「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) と「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1]) の記事を参照).

ただし <ou> ≡ /ʌ/ を示す上記の単語群は,中英語では <o> や <u> で綴られることが多く,現代風の <ou> の綴字は少し遅れてから導入されたようだ (Upward and Davidson 146) .このタイミングの背景は定かではないが,もし意識的なフランス語風綴字への回帰だとすれば,一種の語源的綴字 (etymological_respelling) の例ともなり得る.

なお,本来語でも <ou> ≡ /ʌ/ の事例として southern がある.固有名詞の Blount も付け加えておこう.変わり種としては,アメリカ英語綴字 mustache に対してイギリス英語綴字の moustache の例がおもしろい.Carney (147--48) も参照.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2020-07-01 Wed

■ #4083. なぜ q の後には必ず u がくるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][alphabet][digraph][q][spelling]

hellog ラジオ版の第3弾.英語を学んでいる多くの大学生からも質問自体がなるほどと思った,というコメントが寄せられた興味深い素朴な疑問です.私たちは <qu> のスペリングには読むときにも書くときにも頻繁に触れているわけですが,あまりに慣れすぎているために,<q> の後にはほぼ必ず <u> が続くというこの事実に,意識的に気づいたことがあまりなかったのだろうと思います.

6分間の音声にまとめました.以下からどうぞ.

今回は /kw/ という子音連鎖を表わすのにどのようなスペリングをもってするかという話題でしたが,/k/ という1つの子音を表わすにも,英語には <q(u)> だけでなく <c> もあれば <k> もあり,意外とややこしいことになっています.この発展的な問題も含め,今回の内容を文章でじっくり読みたいという方は,ぜひ##3649,1599,2249,2367,1824の記事セットをご覧ください.

今回の疑問のように,当たり前すぎて見過ごしてきた事実は意外に多いものです.このような疑問を発掘するのも,楽しい知的作業です.

2020-06-30 Tue

■ #4082. chief, piece, believe などにみられる <ie> ≡ /i:/ [spelling][digraph][orthography][vowel][gvs][french][loan_word][etymological_respelling]

英語圏の英語教育でよく知られたスペリングのルールがある."i before e except after c" というものだ.長母音 /iː/ に対応するスペリングについては,「#2205. proceed vs recede」 ([2015-05-11-1]) や「#2515. 母音音素と母音文字素の対応表」 ([2016-03-16-1]) でみたように多種類が確認されるが,そのうちの2つに <ie> と <ei> がある.標題の語のように <ie> のものが多いが,receive, deceive, perceive のように <ei> を示す語もあり,学習上混乱を招きやすい.そこで,上記のルールが唱えられるわけである.実用的なルールではある.

今回は,なぜ標題のような語群で <ie> ≡ /iː/ の対応関係がみられるのか,英語史の観点から追ってみたい.まず,この対応関係を示す語を Carney (331) よりいくつか挙げておこう.リストの後半には固有名詞も含む.

achieve, achievement, belief, believe, besiege, brief, chief, diesel, fief, field, fiend, grief, grieve, hygiene, lief, liege, lien, mien, niece, piece, priest, reprieve, shield, shriek, siege, thief, thieves, wield, yield; Brie,, Fielden, Gielgud, Kiel, Piedmont, Rievaulx, Siegfried, Siemens, Wiesbaden

リストを語源の観点から眺めてみると,believe, field, fiend, shield などの英語本来語も含まれているとはいえ,フランス語やラテン語からの借用語が目立つ.実際,この事実がヒントになる.

brief /briːf/ という語を例に取ろう.これはラテン語で「短い」を意味する語 brevis, brevem に由来する.このラテン単語は後の古フランス語にも継承されたが,比較的初期の中英語に影響を及ぼした Anglo-French では bref という語形が用いられた.中英語はこのスペリングで同単語を受け入れた.中英語当時,この <e> で表わされた音は長母音 /eː/ であり,初期近代英語にかけて生じた大母音推移 (gvs) を経て現代英語の /iː/ に連なる.つまり,発音に関しては,中英語以降,予測される道程をたどったことになる.

しかし,スペリングに関しては,少し込み入った事情があった.古フランス語といっても方言がある.Anglo-French でこそ bref という語形を取っていたが,フランス語の中央方言では brief という語形も取り得た.英語は中英語期にはほぼ Anglo-French 形の bref に従っていたが,16世紀にかけて,フランス語の権威ある中央方言において異形として用いられていた brief という語形に触発されて,スペリングに関して bref から brief へと乗り換えたのである.

一般に初期近代英語期には権威あるスペリングへの憧憬が生じており,その憧れの対象は主としてラテン語やギリシア語だったのだが,場合によってはこのようにフランス語(中央方言)のスペリングへの傾斜という方向性もあった (Upward and Davidson (105)) .

こうして,英語において,長母音に対応する <e> が16世紀にかけて <ie> へと綴り直される気運が生じた.この気運の発端こそフランス語からの借用語だったが,やがて英語本来語を含む上記の語群にも一般的に綴りなおしが適用され,現代に至る.

細かくみれば,上述の経緯にも妙な点はある.Jespersen (77) によれば,フランス語の中央方言では achieve や chief に対応する語形は <ie> ではなく <e> で綴られており,初期近代英語が憧れのモデルと据えるべき <ie> がそこにはなかったはずだからだ(cf. 現代フランス語 achever, chef).

それでも,多くの単語がおよそ同じタイミングで <e> から <ie> へ乗り換えたという事実は重要である.正確にいえば語源的綴字 (etymological_respelling) の例とは呼びにくい性質を含むが,その変種ととらえることはできるだろう.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-27 Sat

■ #4079. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][interrogative_pronoun][spelling]

「手軽に英語史を」というコンセプトで,オンライン授業期の副産物に頼りつつ,戯れに始めている hellog ラジオ版の第2弾です.

今回は「疑問詞は『5W1H』といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?」という疑問に迫ります.短く収めようと思いつつ話し始めたら止まらなくなって7分17秒に・・・.お手軽感が減じてしまったので,少々ご注意ください.

文章でじっくりと復習および深掘りしたいという方は,ぜひ 関連する##51,3945,184の記事セットをご覧ください.

今回の回答で披露したような「非常識」な視点,つまり現代的な観点からは少数派の 1H が変なのではなく,むしろ 5H こそが変なのだという逆転の発想こそが,英語史のの学びの醍醐味です.今日の常識は昨日の非常識,今日の非常識は昨日の常識.英語史を学んでいると,次々と目から鱗が落ちてきます.

先日披露した hellog ラジオ版の第1弾は「#4075. なぜ大文字と小文字があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-06-23-1]) でした.ぜひそちらもお聴きください.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow