2018-03-01 Thu

■ #3230. indict の語源的綴字 [etymological_respelling][spelling][pronunciation][silent_letter][spelling_pronunciation_gap][doublet]

語源的綴字 (etymological_respelling) の代表例の1つとして名高いこの単語の発音は /ɪnˈdaɪt/ である.綴字としては <c> があるのに発音しない,いわゆる黙字 (silent_letter) を含む例である.最近,この話題が Merriam-Webster サイトの単語コーナーで Why Do We Skip The "C" in "Indict"? として取りあげられた.以下に,引用しておこう.

Why do we pronounce indict /in-DYTE/? Other legal terms in English that share the Latin root dicere ("to say") are pronounced as they are spelled: edict, interdict, verdict.

Indict means "to formally decide that someone should be put on trial for a crime." It comes from the Latin word that means "to proclaim."

We pronounce this word /in-DYTE/ because its original spelling in English was endite, a spelling that was used for 300 years before scholars decided to make it look more like its Latin root word, indictare. Our pronunciation still reflects the original English spelling.

The other words ending in -dict were either borrowed directly from Latin or the English pronunciation shifted when they were respelled to reflect a closer relationship to Latin.

ラテン語形を模して <c> が挿入されたものの発音が追随しなかった indict に対し,綴字と発音が結果的に一致した -dict 語の例として edict, interdict, verdict が挙げられている.しかし,実際には -dict に限らず,より広く ct を示す語について語源的綴字としての <c> の挿入が確認され,その綴字にしたがって発音は /kt/ に対応する結果となっている.例として,conduct (ME conduit), distracted (ME distrait), perfect (ME parfit), subject (ME suget), victual (ME citaile) などを挙げておこう.<t> → <ct> は,語源的綴字の典型的なパターンの1つだったといえる(cf. 「#1944. 語源的綴字の類型」 ([2014-08-23-1])).

ただ1つ注意しておきたいのは,《古風》ではあるが「(詩・文)を作る;書く」という意味で indite/endite という姉妹語も存在することである.indict と indite は,したがって2重語 (doublet) ということになる.

2018-02-27 Tue

■ #3228. enough と enow [inflection][spelling][pronunciation][adjective][johnson][ilame]

enough の語幹は印欧祖語に遡り,ゲルマン諸語に同根語が認められる.ゲルマン祖語 *ȝanōȝaz から派生した各言語の語形は,オランダ語 genoeg, ドイツ語 genug, 古ノルド語 gnógr,ゴート語 ganōhs,そして古英語 ġenōh, ġenōg などである.

古英語後期には,語末の g は長母音の後で無声音化することが多く,/x/ と発音されるようになったと考えられる.その後,16世紀までに唇音化して /f/ となったものが,現在の enough の標準発音に連なる発音である.

一方,(語末ではなく)語中の g は上記の経路をたどらなかった.この点は重要である.というのは,形容詞としてこの語が用いられるとき,古英語と中英語においては,性・数・格に応じた屈折語尾を付加する必要があり,問題の g はたいてい語末ではなく語中に生起することになるからだ.例えば,古英語において,複数主格・対格では -e 語尾が付加されて,ġenōge という形態を取った.この形態にあっては,問題の子音は後の時代に半母音化し,さらに上げや大母音推移などの音変化を経て,近代英語までに現在の /ɪˈnaʊ/ に近い発音になっていた.enow の綴字は,こちらの発音を反映するものである.

このように,enough と enow の区別は歴史的には単数形と複数形の違いと考えることができるが,単数に enow,複数に enough を用いるような両者の混乱はすでに中英語期からあったようである.enow を退けての enough の一般化は,歴史的な区別を明確につけていた Milton のような書き手もいたものの,17世紀には確立していたとみられる (Jespersen §2.75) .

ところが,おもしろいことに1755年に出版された Johnson の辞書では,enow が enough と別の見出しで挙げられており,"The plural of enough. In a sufficient number." とある.ただし,例文として与えられているのは Sydney, Milton, Dryden, Addison などのやや古めの文献からであり,辞書出版当時に enow と enought が日常的に区別されていた証拠とするわけにはいかないだろう.

現在の辞書では,enow は《古風》というレーベルを貼られて enough の代用とされているが,上記のように,歴史的には enough の複数形に起源をもつという事実は押さえておきたい.なお,現代英語でも方言を見渡せば,enow のほうを一般化させて日常的に使用しているケースも多いことを付言しておこう.

ちなみに,enough/enow の問題と平行的に論じられる例として,plough/plow を挙げることができる.こちらについては「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) を参照.関連して,blond/blonde に見られる性による「屈折」を取りあげた「#504. 現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞」 ([2010-09-13-1]) もどうぞ.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 2. Vol. 1. 2nd ed. Heidelberg: C. Winter's Universitätsbuchhandlung, 1922.

2018-02-26 Mon

■ #3227. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第4回「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][emode][renaissance][standardisation][orthography][lexicography][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「スペリングでたどる英語の歴史」(全5回)の第4回が,2月24日(土)に開かれました.今回は「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」と題して,近代英語期(1500--1900年)のスペリング事情を概説しました.講座で用いたスライド資料をこちらにアップしておきます.

今回の要点は以下の3つです.

・ ルネサンス期にラテン語かぶれしたスペリングが多く出現

・ スペリング標準化は14世紀末から18世紀半ばにかけての息の長い営みだった

・ 近代英語期の辞書においても,スペリング標準化は完全には達成されていない

とりわけ語源的スペリングについては,本ブログでも数多くの記事で取り上げてきたので,etymological_respelling の話題をご覧ください.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第4回 doubt の <b>--- 近代英語のスペリング

2. 要点

3. (1) 語源的スペリング (etymological spelling)

4. debt の場合

5. 語源的スペリングの例

6. island は「非語源的」スペリング?

7. 語源的スペリングの礼賛者 Holofernes

8. その後の発音の「追随」:fault の場合

9. フランス語でも語源的スペリングが・・・

10. スペリングの機能は表語

11. (2) 緩慢なスペリング標準化

12. 印刷はスペリングの標準化を促したか?

13. (3) 近代英語期の辞書にみるスペリング

14. Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall (1603)

15. Samuel Johnson's Dictionary of the English Language (1755)

16. まとめ

17. 参考文献

2018-02-17 Sat

■ #3218. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][norman_conquest][chaucer][manuscript][reestablishment_of_english][timeline][me_dialect][minim][orthography][standardisation][digraph][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室で開講している講座「スペリングでたどる英語の歴史」も,全5回中の3回を終えました.2月10日(土)に開かれた第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらにアップしておきました.

今回は,中英語の乱立する方言スペリングの話題を中心に据え,なぜそのような乱立状態が生じ,どのようにそれが後の時代にかけて解消されていくことになったかを議論しました.ポイントとして以下の3点を指摘しました.

・ ノルマン征服による標準綴字の崩壊 → 方言スペリングの繁栄

・ 主として実用性に基づくスペリングの様々な改変

・ 中英語後期,スペリング再標準化の兆しが

全体として,標準的スペリングや正書法という発想が,きわめて近現代的なものであることが確認できるのではないかと思います.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきました.その先からのジャンプも含めて,リンク集としてどうぞ.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング

2. 要点

3. (1) ノルマン征服と方言スペリング

4. ノルマン征服から英語の復権までの略史

5. 515通りの through (#53, #54), 134通りの such

6. 6単語でみる中英語の方言スペリング

7. busy, bury, merry

8. Chaucer, The Canterbury Tales の冒頭より

9. 第7行目の写本間比較 (#2788)

10. (2) スペリングの様々な改変

11. (3) スペリングの再標準化の兆し

12. まとめ

13. 参考文献

2018-02-13 Tue

■ #3214. 1410年代から30年代にかけての Chancery English の萌芽 [standardisation][chancery_standard][reestablishment_of_english][monarch][hundred_years_war][spelling][koine]

1410年代から30年代にかけて,標準英語に直接つながっていくとされる Chancery English の萌芽が見出される.標準英語の形成を考える上で,無視することのできない重要な時期である.

英語の完全な復権と新しい標準変種の形成の潮流は,1413年に Henry IV がイングランド君主として初めて英語で遺書を残したことから始まる.1417年には玉璽局 (Signet Office) が Henry V の手紙を英語で発行し始めた.一方,1422年に,巷ではロンドンの醸造組合が会計上の言語として英語を採用するようになった.国会の議事録が英語で書かれるようになるのも,ほぼ同時期の1423年である.そして,1430年に,大法官庁が玉璽局の英語変種の流れを汲んで,East Midland 方言に基盤をもつコイネー (koine) を公的な書き言葉に採用したのである(Lancaster 朝の君主の英語使用については,「#1207. 英語の書き言葉の復権」 ([2012-08-16-1]) も参照).

この時代の潮流において,後に Chancery Standard と呼ばれることになる変種(の卵)を採用したのが,社会的影響力をもつ君主自身やその周辺であった点が大きい.Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade (274) も次のように述べている.

Chancery English has a precursor in the form of English used by Henry V's Signet Office, the king's private secretariat which travelled with him on his foreign campaigns. It is significant that the selection of the variety which was to develop into what is generally referred to as the Chancery Standard originated with the king and his secretariat: the implementation of a standard variety can only be successful when it has institutional support.

もう1つ,Henry V が積極的に英語を使用した背景に,政治的な目論見があったのではないかという見解に注目すべきである (Nevalainen and Tieken-Boon van Ostade 274) .

. . . the case of Henry V possibly reflects not so much a decision made by an enlightened monarch and his council as political and practical motives: by writing in English, Henry first and foremost identified himself as an Englishman at war with France, while at the same time seeking to curry favour with the the English-speaking merchants, who might be prevailed upon to finance his campaigns.

1410年代から1430年代にかけての英語の公用化,さらには標準英語形成の背景には,社会的な力を巡る動きがおそらく関与していたと思われる.後の時代に標準的なものとして採用されていくことになる多くの綴字や形態が,上記のような政治性に彩られていた可能性があるということは知っておく必要があるだろう.

綴字からの例を挙げれば,light や knight にみられる <gh> の2重字 (digraph),過去(分詞)形の語尾として <t> ではなく <d> を用いる習慣,1人称単数代名詞にみられる I の大文字使用,その他 which, should, such, much, but, ask などは Chancery English の特徴を保持している.形態については,2人称単数代名詞としての ye/you,3人称複数代名詞としての they, them, their,再帰代名詞語尾としての self/selves,指示代名詞の複数形 those(tho の代わりに),副詞語尾の -ly(-liche の代わりに),過去分詞語尾の -n の使用や,動詞の現在複数の無語尾(-n 語尾の代わりに)など,多数挙げることができる.

・ Nevalainen, Terttu and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. "Standardisation." Chapter 5 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 271--311.

2018-01-29 Mon

■ #3199. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第2回「英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][oe_text][standardisation][runic][alphabet][grapheme][grammatology][punctuation][hel_education][link][asacul]

「#3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ」 ([2017-11-30-1]) でお知らせしたように,朝日カルチャーセンター新宿教室で,5回にわたる講座「スペリングでたどる英語の歴史」が始まっています.1月27日(土)に開かれた第2回「英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらに上げておきます.

今回は,アルファベットの系譜を確認しつつ,古英語がどのように表記され綴られいたかを紹介する内容でした.ポイントは以下の3点です.

・ 英語の書記はアルファベットの長い歴史の1支流としてある

・ 最古の英文はルーン文字で書かれていた

・ 発音とスペリングの間には当初から乖離がありつつも,後期古英語には緩い標準化が達成された

以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.多くのページに,本ブログ内へのさらなるリンクが貼られていますので,リンク集として使えると思います.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第2回 英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

2. 要点

3. (1) アルファベットの起源と発達 (#423)

4. アルファベットの系統図 (#1849)

5. アルファベットが子音文字として始まったことの余波

6. (2) 古英語のルーン文字

7. 分かち書きの成立

8. (3) 古英語のローマン・アルファベット使用の特徴

9. Cædmon's Hymn を読む (#2898)

10. 当初から存在した発音とスペリングの乖離

11. 後期古英語の「標準化」

12. 古英語スペリングの後世への影響

13. まとめ

14. 参考文献

2018-01-25 Thu

■ #3195. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第1回「英語のスペリングの不規則性」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][hel_education][alphabet][grapheme][grammatology][link][asacul]

「#3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ」 ([2017-11-30-1]) でお知らせしたように,朝日カルチャーセンター新宿教室で,5回にわたる講座「スペリングでたどる英語の歴史」が始まっています.1月13日(土)に第1回「英語のスペリングの不規則性」を終えましたが,その際に使用したスライド資料をこちらに公開しておきます.主たる参考文献として,Simon Horobin 著 Does Spelling Matter? (および私の拙訳書『スペリングの英語史』)を挙げておきます(「#3079. 拙訳『スペリングの英語史』が出版されました」 ([2017-10-01-1]) も参照).

あらためて本講座のねらいとメニューを明記しておきます.

多くの学習者にとって,英語のスペリングは,不規則で例外ばかりの暗記を強いる存在と映ります.なぜ knight や doubt というスペリングには,発音しない <k>, <gh>, <b> のような文字があるのでしょうか.なぜ color と colour,center と centre のような,不要とも思える代替スペリングがあるのでしょうか.しかし,不合理に思われるこれらのスペリングの各々にも,なぜそのようなスペリングになっているかという歴史的な理由が「誇張ではなく」100%存在するのです.本講座では,英語のたどってきた1500年以上の歴史を参照しながら,個々の単語のスペリングの「なぜ?」に納得のゆく説明を施します.講座を通じて,とりわけ次の3点に注目していきます.

1. 英語のスペリングの不規則性の理由

2. スペリングの「正しさ」とは何か

3. 「英語のスペリングは英語文化の歴史の結晶である」

5回にわたる本講座のメニューは以下の通りです.

第1回:英語のスペリングの不規則性

第2回:英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

第3回:515通りの through --- 中英語のスペリング

第4回:doubt の <b> --- 近代英語のスペリング

第5回:color か colour か? --- アメリカのスペリング

第1回に配布した資料の目次は次の通りです.資料内からは hellog 内へのリンクも張り巡らせていますので,リンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第1回 英語のスペリングの不規則性

2. 本講座のねらい

3. 第1回 「英語のスペリングの不規則性」の要点

4. (1) 英語のスペリングはどのくらい(不)規則的か

5. 発音とスペリングの「多対多」

6. (2) 文字の類型と歴史 (#422)

7. 言語と文字の歴史は浅い (#41)

8. 文字の系統 (#2398)

9. (3) 文字とスペリングの基本的性格

10. スペリングとは?

11. まとめ

12. 参考文献

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

2018-01-12 Fri

■ #3182. ARCHER で colour と color の通時的英米差を調査 [ame_bre][spelling][archer][corpus][mode][webster]

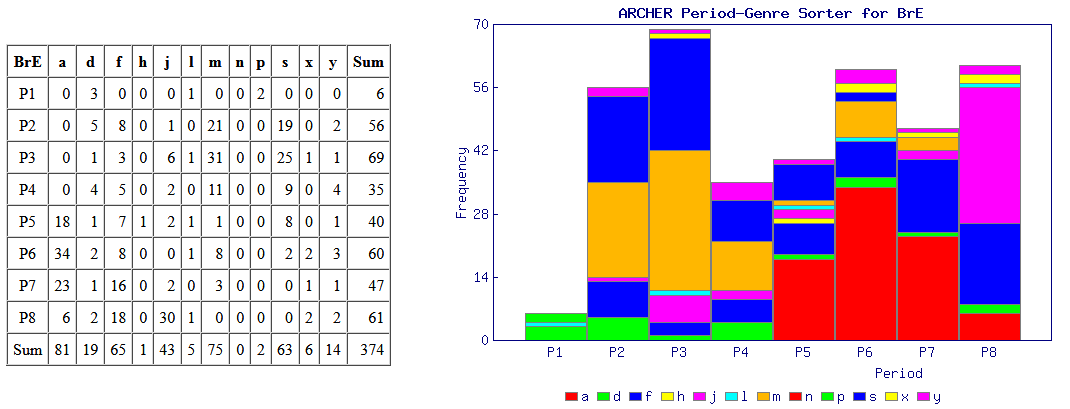

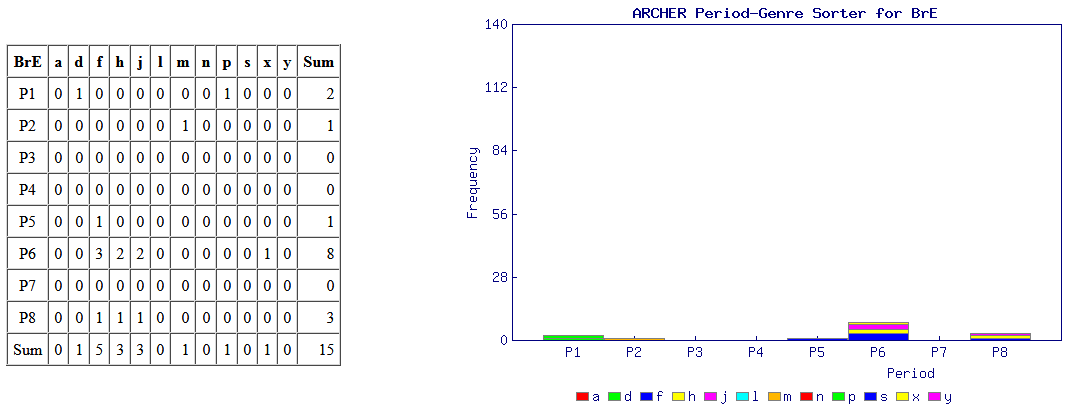

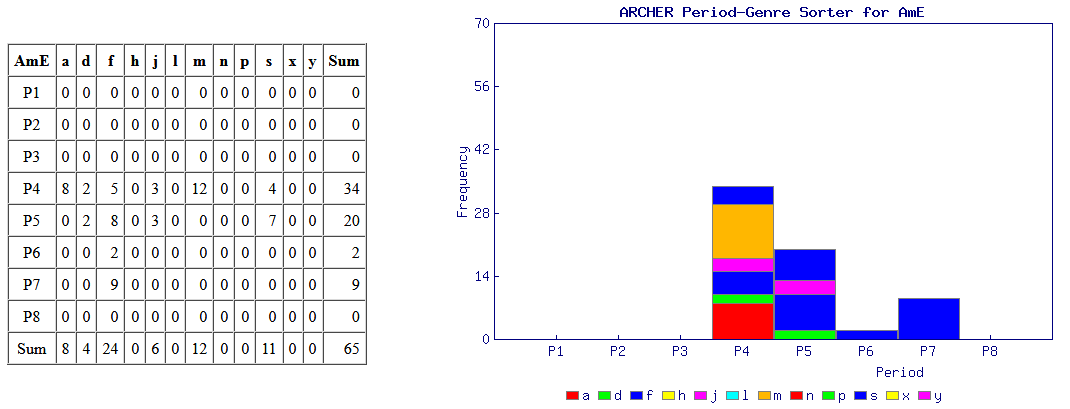

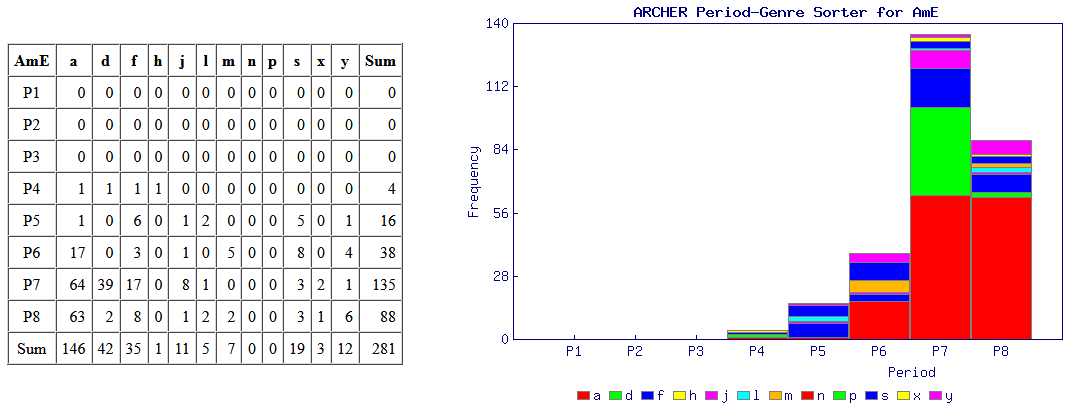

意外と簡単にできる調査として,標題の例を紹介したい.近代英米語コーパス「#1802. ARCHER 3.2」 ([2014-04-03-1]) を用いて,綴字の英米差の通時的な調査を手軽に行える.例として,最も知られている <colour> と <color> の英米差を調べてみよう.

ARCHER Untagged にアクセスし,検索欄に "colour*" と "color*" 入れ,それぞれの結果を取り出す.それを「#1808. ARCHER 検索結果の時代×ジャンル仕分けツール (ARCHER Period-Genre Sorter)」 ([2014-04-09-1]) にかけて,自動的に4つの図表を作成させる.この図表により,両綴字の英米差について,1600--1999年を8区分した時代別に,そして12のジャンル別に比較することが可能となる.時代区分とジャンルは以下の通り.

・ P1 = 1600--49, P2 = 1650--99, P3 = 1700--49, P4 = 1750--99, P5 = 1800--49, P6 = 1850--99, P7 = 1900--49, P8 = 1950--99

・ a = advertising, d = drama, f = fiction, h = sermons, j = journals, l = legal, m = medicine, n = news, p = early prose, s = science, x = letters, y = diaries

では,まずイギリス英語からみていこう.上の図表が伝統的なイギリス式の <colour> の数値を示し,下が典型的にアメリカ式スペリングといわれる <color> の数値である.期待を裏切らず,イギリス英語では時代にかかわらず,ほぼ <colour> 一辺倒といってよい.

次にアメリカ英語の結果だが,こちらも英語史の期待を裏切らない.P4(1750--99年)までは伝統を受け継ぐ <colour> の綴字が圧倒的だが,P5 以降は著しく衰退し,代わりに <color> が伸びていく.P5 といえば,Noah Webster が An American Dictionary of the English Language を出版した1828年を含む半世紀の時代区分であり,米国式スペリングがその後数十年の時間をかけつつ定着していく様をよく表わしている.

現在は超巨大な Google Books Ngram Viewer に簡単にアクセスできるため,ARCHER よりもさらに簡便に同じような調査を行えるようになっている.しかし,ARCHER ではコンコーダンス・ラインを引き出せるために文の中身を吟味することもできるし,ヒット件数が手作業でまかなえるほどに抑えられるというのも,考えようによっては利点といえる.要は使い方次第だ.ARCHER を使用した他の調査例として,「#1806. ARCHER で shew と show」 ([2014-04-07-1]),「#1807. ARCHER で between と betwixt」 ([2014-04-08-1]),「#1752. interpretor → interpreter (2)」 ([2014-02-12-1]) も参照.

2018-01-11 Thu

■ #3181. Spelling/Pronunciation Search [spelling][pronunciation][orthography][web_service][cgi][dictionary][spelling_pronunciation_gap][silent_letter]

「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で,The Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary に基づくアメリカ英語発音検索ツールを作成した.そのデータベース (3MB+) の実体は,110935対の綴字と発音の組み合わせである.前回のツールは,Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary の発音表記を正規表現で指定して,それを含む単語の綴字を返すものだったが,今回は綴字と発音のそれぞれに正規表現で条件を指定し,いずれにもマッチする単語を返すという仕様のツールを作ってみた.

正規表現は Perl 用のもので,大文字・小文字の別は最初から無視する仕様.発音表記の凡例は,本記事の末尾に掲げておいた.どちらか一方の検索欄を空にすれば,純粋な綴字検索あるいは発音検索になる.

2018-01-04 Thu

■ #3174. 高頻度語はスペリングが短い (2) [frequency][spelling][orthography][zipfs_law][statistics][lexicology][corpus]

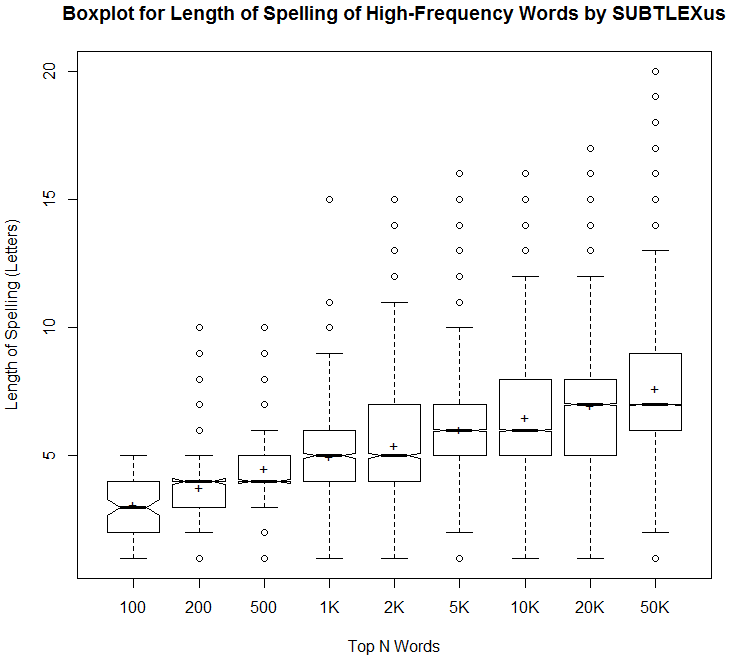

昨日の記事 ([2018-01-03-1]) と同じ頻度とスペリングの長さに関するデータを,もう少し分析してみた.以下は,頻度ランキングのトップ100語,200語,500語,1000語,2000語,5000語,10000語,20000語,50000語について,それぞれ最低値,第1四分位数,中央値,平均値,第3四分位数,最大値を示した表である.英語の正書法を論じる上での基礎データとしてどうぞ.

| Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Top_100 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 5.0 |

| Top_200 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3.77 | 4.00 | 10.00 |

| Top_500 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.498 | 5.000 | 10.000 |

| Top_1K | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 4.968 | 6.000 | 15.000 |

| Top_2K | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 5.406 | 7.000 | 15.000 |

| Top_5K | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6.014 | 7.000 | 16.000 |

| Top_10K | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6.488 | 8.000 | 16.000 |

| Top_20K | 1.000 | 5.000 | 7.000 | 6.954 | 8.000 | 17.000 |

| Top_50K | 1.000 | 6.000 | 7.000 | 7.622 | 9.000 | 20.000 |

これをもとに視覚化したのが,以下の箱ひげ図.

当然予想されたことだが,語数が増えるにしたがってスペリングの平均の長さは徐々に大きくなっていき,バラツキも広がっていく.しかし,トップ数万語でみても平均して7文字程度となっており,さほど長くないのだなという印象を受けた.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2018-01-03 Wed

■ #3173. 高頻度語はスペリングが短い (1) [frequency][spelling][orthography][zipfs_law][statistics][lexicology][corpus][three-letter_rule]

標題は特に目新しい指摘ではなく,英語を読み書きする者には直感されていることだと思われる.「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1]) や「#1102. Zipf's law と語の新陳代謝」 ([2012-05-03-1]) でも指摘したように,よく読み書きする単語のスペリングは短いほうが効率がよいと考えられるからだ.逆に,滅多に読み書きしない単語であれば少々長くても我慢できる.単語のスペリングに限らず,単語の音形についても同様の原理が作用していると思われる.

また,英語の正書法には内容語は3文字以上で綴られなければならないという「#2235. 3文字規則」 ([2015-06-10-1]) がある.これは機能語という頻度のきわめて高い語類については適用されない.したがって,この規則は上記の効率の問題とも関わる実用的な側面をもつといえる.

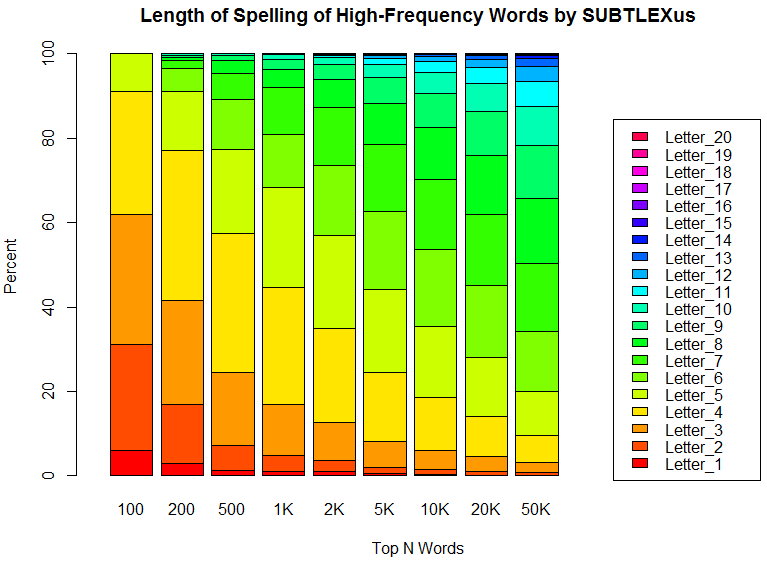

高頻度語であればあるほど,そのスペリングが平均的に短いことを示す方法の1つに,頻度ランキングのトップ100語,1000語,10000語などのリストに基づき,文字数別に単語を数え上げるというやり方がある.「#2096. SUBTLEX-US Word Frequency List」 ([2015-01-22-1]) から引き出した頻度ランキングを利用して,トップ100語,200語,500語,1000語,2000語,5000語,10000語,20000語,50000語について調査した.トップ100語のリストについては先の記事でリストを掲載している通りであり,なかには s, ll などコーパスの仕様に由来するとおぼしき怪しい「語」もあるが,結果の大勢には影響を及ぼさないだろう.

以下にグラフで整理した通り,結果は明白である(数値データはソースHTMLを参照).トップ100語の超高頻度語群では62.00%までが3文字以下のスペリングである.3文字以下の割合(下から3つ分のオレンジの帯まで)ということで比べていくと,トップ200語から50000語の調査結果まで,順に41.50%, 24.60%, 17.00%, 12.65%, 8.06%, 6.01%, 4.55%, 3.20%と目減りしていく.

2017-12-02 Sat

■ #3141. 16世紀イングランドの識字率 [literacy][demography][spelling][standardisation]

「#3101. 初期近代英語期の識字率」 ([2017-10-23-1]),「#3066. 宗教改革と識字率」 ([2017-09-18-1]) に引き続いての話題.16世紀ヨーロッパでは教育制度がおおいに拡充され,文字を読み書きできる人々が多くなってきたことは確かだが,識字率として具体的な数字を与えることは難しい.都市と地方の差,階級差,男女差などが大きく,一般化することが困難であるばかりでなく,そもそも多くの統計や研究が誤った前提に立っているという事情がある.その前提とは,法的書類に署名できる人は文字を読むこともできたとするものだ.近年の脳科学の知見によれば,書くことと読むことはまったく別の行為であり,両者が常に連動するものと考えることはできない.

そこで,ペティグリー (317--19) は,様々な地域からの識字能力に関する断片的な情報を寄せ集めて,識字率を総合的に求めるという手法に訴えかけた.その結果として,以下の見解を導き出している.まず,都市と地方の識字率の差異については,言われるほど大きくなかったのではないかと述べている.人々は年と地方の間を頻繁に移動したし,彼らの集まる市場や酒場ではどこでも印刷物が貼り出されていたからだ.地方出身者であっても,文字を見慣れてはいただろう.

識字率の男女差については,差があっただろうとは想像できても,それが具体的に確かめられるような資料は乏しい.女性は高い識字能力が要求される仕事につくことはなかったために,記録としても残りにくいのである.それでも本を読み,楽しむ女性は多くいたようではある.

よく記録の残っている都市部の男性に限定すれば,高い識字率を誇る都市は印刷以前より存在した.16紀末のヴェネツィアでは33%ほどあったし,1530年のヨークでは20--25%ほどあった.このヨークの男性識字率は,同世紀末までには41%にまで跳ね上がっている.

16世紀,そして続く17世紀にイングランドの識字率が大幅に上昇したことは間違いない.教育の拡充,印刷の普及,その他の社会的要因がこの上昇に貢献しているが,これらの諸要因はまた英語の綴字の標準化にも間接的に寄与しているのである.いよいよ大衆が本格的に文字に接し始めたときに,標準的な綴字が求められるようになったのだろう.

・ ペティグリー,アンドルー(著),桑木 幸司(訳) 『印刷という革命 ルネサンスの本と日常生活』 白水社,2015年.

2017-11-30 Thu

■ #3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ [notice][spelling][spelling_pronunciation_gap][hel_education][asacul][sobokunagimon]

来年2018年の1月から3月にかけて,朝日カルチャーセンター新宿教室にて5回にわたる講座「スペリングでたどる英語の歴史」を開講します.

このテーマを掲げたのは,去る9月に Simon Horobin 著 Does Spelling Matter? の拙訳書『スペリングの英語史』が出版されたこともありますし,先立つ4月に開講した「#2911. 英語史講座第1回「綴字と発音の関係を探る――なぜ doubt に <b> があるのか?」」 ([2017-04-16-1]) でも関心をもたれる方が多かったからです.そして,何よりもこのテーマは,英語史を通観するのにとても優れた視点なのです.スペリングの歴史を通じて,文字論はもとより音韻論,形態論,言語接触,社会言語学,語用論といった多様な角度から,英語史を概観することができます.関心のある方は,是非どうぞ.

関連して,拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』の「第2章 発音と綴字に関する素朴な疑問」,および拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の「第6章 英語は日本語と比べて文字体系が単純である」もご参照ください.

本講座の趣旨と各回で扱う予定の内容は次の通りです.

多くの学習者にとって,英語のスペリングは,不規則で例外ばかりの暗記を強いる存在と映ります.なぜ knight や doubt というスペリングには,発音しない <k>, <gh>, <b> のような文字があるのでしょうか.なぜ color と colour,center と centre のような,不要とも思える代替スペリングがあるのでしょうか.しかし,不合理に思われるこれらのスペリングの各々にも,なぜそのようなスペリングになっているかという歴史的な理由が「誇張ではなく」100%存在するのです.本講座では,英語のたどってきた1500年以上の歴史を参照しながら,個々の単語のスペリングの「なぜ?」に納得のゆく説明を施します.

1. 総論;アルファベットの起源と英語のスペリング

2. 英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

3. 515通りの through --- 中英語のスペリング

4. doubt の <b> --- 近代英語のスペリング

5. color か colour か? --- アメリカのスペリング

英語のスペリングの理不尽さに「納得のゆく説明」を与えると述べていますが,これは「実用的で役に立つ説明」と同一ではありません.しかし,中長期的にみれば「納得のゆく説明」こそが重要であると考えています.

2017-11-12 Sun

■ #3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ [slide][printing][history][link][hel_education][emode][reformation][caxton][latin][standardisation][spelling][orthography][asacul]

英語史における印刷術の発明の意義について,スライド (HTML) にまとめてみました.こちらからどうぞ.結論は以下の通りです.

1. グーテンベルクによる印刷術の「改良」(「発明」ではなく)

2. 印刷術は,宗教改革と二人三脚で近代国語としての英語の台頭を後押しした

3. 印刷術は,綴字標準化にも一定の影響を与えた

詳細は各々のページをご覧ください.本ブログの記事や各種画像へのリンクも豊富に張っています.

1. 印刷術の発明と英語

2. 要点

3. (1) 印刷術の「発明」

4. 印刷術(と製紙法)の前史

5. 関連年表

6. Johannes Gutenberg (1400?--68)

7. William Caxton (1422?--91)

8. (2) 近代国語としての英語の誕生

9. 宗教改革と印刷術の二人三脚

10. 近代国語意識の芽生え

11. (3) 綴字標準化への貢献

12. 「印刷術の導入が綴字標準化を推進した」説への疑義

13. 綴字標準化はあくまで緩慢に進行した

14. まとめ

15. 参考文献

16. 補遺: Prologue to Eneydos (#337)

他の「まとめスライド」として,「#3058. 「英語史における黒死病の意義」のまとめスライド」 ([2017-09-10-1]),「#3068. 「宗教改革と英語史」のまとめスライド」 ([2017-09-20-1]),「#3089. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-11-1]),「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3107. 「ノルマン征服と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-29-1]) もどうぞ.

2017-10-31 Tue

■ #3109. なぜ -(e)s の付け方と -ing の付け方が綴字において異なるのか? [suffix][spelling][sobokunagimon][3sp][plural][gerund][participle][grahotactics]

「#3106. なぜ -ed の付け方と -(e)s の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-28-1]) に続いて,こちらも似ているようで完全には平行的でない,2つの屈折接辞の付け方に関する綴字問題.try について,-s は <y> を <ie> に変えた上で付加して tries とするが,-ing の付加はそのままで trying となる.そうかと思えば,die では,-s をそのまま付けて dies とするが,-ing は <ie> を <y> に変えた上で付けるので dying となる.一見不思議な,これらの反対向きの規則については,過去(分詞)の -ed と現在分詞・動名詞の -ing の話しを主としながら,「#3069. 連載第9回「なぜ try が tried となり,die が dying となるのか?」 ([2017-09-21-1]) で考えた.

Carney (73--74) は,現代英語綴字の本格的な研究書のなかで,McLead による綴字教育のための綴字規則を列挙している.そのうち -(e)s や -ing の付加と直接・間接に関与するものとして以下のものを挙げているので,引用しよう.

Rule VII --- Words ending in 'y' preceded by a vowel simply add 's'.

--- an adaptation rule, presumably to form the plural or 3rd pers. pres. sg.: boy -- boys, say -- says, employ -- employs.

. . . .

Rule IX --- If you want to add other letters to a word ending in 'y' preceded by a consonant change 'y' into 'i'.

--- an adaptation rule; it refers in effect to the corresponding <y>≡/aɪ/ (deny--denial); the restriction 'preceded by a consonant' is intended to rule out betray--betrayal, employ--employer. McLeod points out that it does not apply before <-ing> (denying)

Rule X -- 'i' before another 'i' becomes 'y'.

--- a graphotactic rule; presumably it refers in an oblique way to examples such as die--dying or carrying--carrier--carried; the recent loan-word skiing is an exception.

Rule XI --- Words ending in a hissing sound form their plural by adding 'es' instead of 's'.

--- this has the form of an adaptation rule. It is a recognition that <s>, unlike the <ed> of the past tense, does not represent all the allomorphs /s/, /z/ and /ɪz/ of the plural . . . .

上記は,-(e)s, -ed, -ing の付け方の規則を共時的に記述しているにすぎず,通時的な観点も含まれていなければ,なぜそうなのかを説明してもいない.「通時的な説明」こそが必要と思われるのだが,あまり見たことがないので,おいおい考えていきたい問題である.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ McLeod, M. E. "Rules in the Teaching of Spelling." Studies in Spelling. Publications of the Scottish Council for Research In Education XL. Ed. H. J. L. Robbie. London: ULP,1961.

2017-10-30 Mon

■ #3108. ノルマン征服がなかったら,英語は・・・? [hel_education][history][loan_word][spelling][stress][rsr][gsr][rhyme][alliteration][gender][inflection][norman_conquest]

「#119. 英語を世界語にしたのはクマネズミか!?」 ([2009-08-24-1]) や「#3097. ヤツメウナギがいなかったら英語の復権は遅くなっていたか,早くなっていたか」 ([2017-10-19-1]) に続き,歴史の if を語る妄想シリーズ.ノルマン征服がなかったら,英語はどうなっていただろうか.

まず,語彙についていえば,フランス借用語(句)はずっと少なく,概ね現在のドイツ語のようにゲルマン系の語彙が多く残存していただろう.関連して,語形成もゲルマン語的な要素をもとにした複合や派生が主流であり続けたに違いない.フランス語ではなくとも諸言語からの語彙借用はそれなりになされたかもしれないが,現代英語の語彙が示すほどの多種多様な語種分布にはなっていなかった可能性が高い.

綴字についていえば,古英語ばりの hus (house) などが存続していた可能性があるし,その他 cild (child), cwic (quick), lufu (love) などの綴字も保たれていたかもしれない.書き言葉における見栄えは,現在のものと大きく異なっていただろうと想像される.<þ, ð, ƿ> などの古英語の文字も,近現代まで廃れずに残っていたのではないか (cf. 「#1329. 英語史における eth, thorn, <th> の盛衰」 ([2012-12-16-1]) や「#1330. 初期中英語における eth, thorn, <th> の盛衰」 ([2012-12-17-1])) .

発音については,音韻体系そのものが様変わりしたかどうかは疑わしいが,強勢パターンは現在と相当に異なっていたものになっていたろう.具体的にいえば,ゲルマン的な強勢パターン (Germanic Stress Rule; gsr) が幅広く保たれ,対するロマンス的な強勢パターン (Romance Stress Rule; rsr) はさほど展開しなかったろうと想像される.詩における脚韻 (rhyme) も一般化せず,古英語からの頭韻 (alliteration) が今なお幅を利かせていただろう.

文法に関しては,ノルマン征服とそれに伴うフランス語の影響がなかったら,英語は屈折に依拠する総合的な言語の性格を今ほど失ってはいなかったろう.古英語のような複雑な屈折を純粋に保ち続けていたとは考えられないが,少なくとも屈折の衰退は,現実よりも緩やかなものとなっていた可能性が高い.古英語にあった文法性は,いずれにせよ消滅していた可能性は高いが,その進行具合はやはり現実よりも緩やかだったに違いない.また,強変化動詞を含めた古英語的な「不規則な語形変化」も,ずっと広範に生き残っていたろう.これらは,ノルマン征服後のイングランド社会においてフランス語が上位の言語となり,英語が下位の言語となったことで,英語に遠心力が働き,言語の変化と多様化がほとんど阻害されることなく進行したという事実を裏からとらえた際の想像である.ノルマン征服がなかったら,英語はさほど自由に既定の言語変化の路線をたどることができなかったのではないか.

以上,「ノルマン征服がなかったら,英語は・・・?」を妄想してみた.実は,これは先週大学の演習において受講生みんなで行なった妄想である.遊び心から始めてみたのだが,歴史の因果関係を確認・整理するのに意外と有効な方法だとわかった.歴史の if は,むしろ思考を促してくれる.

2017-10-28 Sat

■ #3106. なぜ -ed の付け方と -(e)s の付け方が綴字において異なるのか? [suffix][spelling][sobokunagimon][3sp][plural]

動詞の過去(分詞)の接尾辞 {-ed} と,動詞の3単現あるいは名詞の複数の接尾辞 {-(e)s} とでは,綴字において付け方が異なる.およそ平行的に振る舞うかのように見えて,いろいろと細かな違いがある.Carney (18--19) が共時的な観点から,この問題に迫っているので,引用しよう.

. . . The past tense and participle morpheme {-ed} in regular verbs (ignoring forms such as spelt, spent, dreamt) has a constant <-ed> spelling in spite of the phonemic variation /ɪd/ (waited), /d/ (warned) and /t/ (watched).

There is very similar allomorphic variation in the noun plural and 3rd person present tense of the verb with its variants /ɪz/ (watches), /z/ (warns) and /s/ (waits). The two sets of phonetic variants are often cited together as equivalent examples of morphemic spelling. If we look closely at the details, however we find in fact that they are dealt with rather differently in the writing system (table 5).

Table 5 English plural and past tense inflections

{-ed} ending {-(e)s} ending 1 /-ɪd/ matted /-ɪz/ masses 2 /-ɪd/ mated /-ɪz/ maces 3 /-t/ hopped /-s/ (No *hoppes) 4 /-t/ hoped /-s/ hops, hopes 5 /-d/ planned /-z/ (No *plannes) 6 /-d/ planed /-z/ plans, planes 7 /-d/ hurried /-z/ hurries 8 /-d/ radioed /-z/ radios 9 /-d/ vetoed /-z/ vetoes, or vetos

Table 5 gives examples of each suffix in its three phonemic variants. The words provided as contexts include a preceding long vowel followed by a single consonant, a preceding short vowel followed by a single consonant, and the spelling variation found after <o>. The past tense has a constant <ed> spelling across all these contexts which is only varied by merging with a final <-e> in the long vowel words (e.g. hope -- hoped). The marking of the long vowels is also done indirectly by using <C>-doubling to mark a previous short vowel --- absence of doubling marks the long vowel. This is not done in the noun plural suffix, so there are no equivalents in rows 3 and 5 to <hopped> and <planned>, that is *<hoppes> and *<plannes>. Nor is there a variant spelling *<vetod> to spoil the uniformity of <-ed>. The <e> of <-oes> and <-ies> is best treated as a marker of the long vowel. Grammarians refer to the two inflections as the -s form and the -ed form and this is in accordance with the traditional spelling rule that one adds <-s> and <-ed> respectively to the base form.

If we try to use a consistent <-ed> morphemic spelling in chopping up words into correspondences without any overlap, this lack of symmetry becomes apparent. In scribbles we have /əl/≡<le> and in scribbled we have /əl/≡<l>; in hopes we have <e>-marking of the vowel as /əʊ/≡<o..e>, /p/≡<p>, /s/≡<s>, but in hoped we have /əʊ/≡<o>, /p/≡<p>, /t/≡<ed>, while the long vowel is marked by absence of <C>-doubling. In a process description, and indeed for any human speller, this is catered for by 'dovetailing' so that <hope>+<ed> becomes <hoped>, <eight>+<ty> becomes <eighty>, etc.

Carney は,綴字の原理は "a constant spelling for a morpheme" と "the varying pronunciation of the morpheme in different contexts" の間のバランスの上に成り立つものであり,それが個々の綴字(規則)のなかで複雑に配分されていることを示唆している.その配分の違いが,{-ed} と {-s} にも現われていると考えられる.しかし,なぜそうなのかについては,通時的な観点も含めてさらに調べる必要がある.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2017-10-26 Thu

■ #3104. なぜ「ninth(ナインス)に e はないんす」かね? [numeral][spelling][spelling_pronunciation_gap][sobokunagimon]

このしょうもない(?)ダジャレの標題は,こちらのツイートより.これは実に難問.ninth の綴字については,確かに私も昔から不思議に思っていたのだが,そのまま放って置いた問題ではある(このような例は潜在的に無数あるのではないかと思われる).このツイートを見てから少し調べてみたのだが,解決は簡単ではない.それでも,考えてみたことを書き記しておきたい.

先に当面の結論を述べておくと,

(1) ninth の形態は中英語以降の比較的新しい語形成の結果であり,

(2) nine -- ninth の綴字の交替は five -- fifth と平行的と考えられ,

(3) ninth の <-nth> は seventh, tenth, eleventh などからの類推によるものではないか,

ということだ.以下,それぞれについて述べたい.

(1) まず考慮すべきは,ninth の語源だ.古英語で基数詞「9」は nigon,問題の序数詞「9番目の」は nigoð である.基数詞の語末の n は,序数詞では接尾辞 -ð の前で脱落しているが,これは seofoða, tēoða などと同様に規則的な音韻過程の結果である.ということは,現代英語の ninth, seventh, tenth などの序数詞の形態は,基数詞の形態をもとに,後から「作り直した」ものであることがわかる.古英語の形態は niȝeþe などとして中英語期にも受け継がれたが,一方で基数詞を範とした niȝonþe, ninthe なども形成され,1300年頃から用いられるようになった.MED によれば,当該語の見出しには次のような異綴りが確認される.

nīnthe (num.) Also nineth(e, neinthe, neinethe, neienthe, ninteth, nineinthe & niethe, nithe, neghed, (early) niȝethe, niȝothe, nigethe, nihethe, nihȝethe, noeȝthe, neiȝd, (infl.) niȝodan & niend, nind(e, neind, nend, neinind, neint, ninte, nent(e, nighend, neghend(e, neighend, neȝende, niȝente, neghent, nihend, neuent, (early) niȝende, niȝhende.

これらの様々な異形がしばらく並存していたが,近代英語の16世紀になると,現代に連なる ninth が普通となっていく.このように,ninth の形態の発生も定着も,比較的遅咲きである.

(2) 次に,基数詞 nine との関係を考える.古英語 nigon の形態から分かるとおり,もともと基数詞の語尾に <e> の綴字はなかった.中英語期に,語中の <g> で示される子音が母音化し,結果として長母音を示す nin などとなったが,ここでも <e> はなかった.しかし,これは無屈折の見出し語の形態における話である.数詞は形容詞の仲間であるから,当然,屈折した.複数屈折として nin に -e の語尾が付き nine などとなることは,fif に対する fife (> five) と同様に一般的であり,基数詞としてはこちらの形態がやがて定着した.しかし,序数詞に関しては,(1) で見たとおり,後からの「作り直し」だったわけだが,その範となったのは -e の付かない nin のほうだった.基数詞と序数詞の基体の異なりを説明するのは難しいが,1つには,nin と nine が揺れを示していた時期に各々のスペリングが形成され,定着したという事情がありそうだ.

もう1つの事情としては,「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]) で論じた five -- fifth というペアとの平行性があるのではないか(『はじめての英語史』コンパニオン・サイトのリンク集の2.4節のところに張ったリンク等も参照).five -- fifth と nine -- ninth を比べると分かるとおり,基数詞では複数屈折の -e を含む形態が採用されており,序数詞では -e を含まない形態に -th が接続している.もちろん,音韻的に考えれば fifth では(歴史的に短化したので)短母音を示し,ninth では2重母音を示すという重要な違いがあり,完全な平行性を主張することはできないが,綴字において比較されうる関係にあることは指摘できる.

(3) 最後に,ninth の <-nth> は,seventh, tenth などの <-nth> からの類推によるものではないかとも考えられる.ninth を含めてこれらの <-nth> 序数詞の語末子音は近代英語まで [θ] のほか [ð] も行なわれていた(中尾,p. 383).このような音声的な振る舞いの共通性も,*nineth ではなく ninth を助長したのではないか.

以上,必ずしも強力な説明とはなっていないようにも思われるが,理屈を立ててみた.参考までに,各種資料から抜き出した断片をメモとして残しておく.

ninth adj. About 1300 nynthe; developed from Old English nigonthe (nigon nine + -tha) (Barnhart)

ninish, ninth. The final -e of nine is not carried over into these two forms. (Burchfield)

ninth nainþ. ME. niȝonþe (XII), a new formation superseding OE. niġoþe. (Hoad)

ME. nyne, nine, Chaucer, C. T. 24. Here the final -e is the usual pl. ending, and nyne stands for an older form niȝene, extended form of niȝen . . . . (Skeat)

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻 大修館書店,1972年.21頁.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ Hoad, Terence Frederick, ed. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: Clarendon, 1986.

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

2017-10-20 Fri

■ #3098. 綴字と発音の交渉 [phonetics][pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap][terminology]

equation は <-tion> の綴字をもつにもかかわらず,/-ʃən/ よりも /-ʒən/ で発音されることのほうが多い.この問題については,「#1634. 「エキシビジョン」と equation」 ([2013-10-17-1]),「#1635. -sion と -tion」 ([2013-10-18-1]) で取りあげた.ほかに「#2519. transition の発音」 ([2016-03-20-1]) でも,問題の歯茎硬口蓋摩擦音が有声で発音されることに言及した.また,大名氏のツイートによれば,<-tion> の事例ではないが,coercion でもアメリカ発音で /ʃ/ と並んで /ʒ/ が聞かれ,Kashmir(i) でも同様だという.現代英語の標準綴字体系としては,<-tion>, <-cion>, <sh> の綴字中の歯茎硬口蓋摩擦音は無声というのが規則だが,このような稀な例外も見出されるのである(Carney (242) は equation について "A very curious correspondence of /ʒ/≡<ti> occurs for many speakers in equation. Among the large number of words ending in <-ation>, this appears to be a single exception." と述べている).

equation, transition, coercion の例を考えてみると,なぜこのようなことが起こりうるかという背景については言えることがありそうだ.「#2519. transition の発音」 ([2016-03-20-1]) で述べたように,「/-ʃən/ と /-ʒən/ の揺れは <-sion> や <-sian> ではよく見られるので,それが類推的に <-tion> にも拡大したものと考えられる」ということだ.これを別の角度からみると,(1) 綴字と発音の対応関係,および (2) 発音どうし,あるいは綴字どうしの類推関係の2種類の関係が,順次発展していったものととらえることができる.もっと凝縮した表現として,綴字と発音の「交渉」 (negotiation) という呼称を提案したい.

以下の図を参照して「交渉」の進展する様を見てみよう.

| --- 第1段階 --- | --- 第2段階 --- | --- 第3段階 --- | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | |||||

| <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| || | || | |||||||||

| <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ | <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ | <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| --- 第4段階 --- | --- 第5段階 --- | --- 第6段階 --- | ||||||||

| [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | [ 綴字の世界 ] | [ 発音の世界 ] | |||||

| <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | <-sion>, <-sian>, <-tion>, <-cion> | = | /-ʃən/ or /-ʒən/ | ||

| || | ||||||||||

| <-tion>, <-cion> | = | <-tion>, <-cion> | = | |||||||

まず,第1段階では,独立した2つの綴字と発音の対応関係が存在している.これは,図には描かれていないが,先立つ第0段階の交渉作用を通じて,現在までに「対応規則」として確立してきた盤石な綴字と発音の関係を表わしている.

第2段階では,上下2つの対応関係が,発音の世界においてともに /-ʃən/ を含んでいることが引き金となり,上が下へ交渉を働きかける.つまり,上の /-ʃən/ or /-ʒən/ が,下の /-ʃən/ に働きかけて,自分と同じように振る舞えと圧力をかける.

その結果,第3段階では,下の発音が上の発音と同様の /-ʃən/ or /-ʒən/ となり,無声・有声のヴァリエーションを許容するようになる.現代標準英語は,この第3段階まで進んでいるようにみえる.ただし,それも equation や transition などのごく少数の単語に及んでいるにすぎず,第3段階の初期段階と考えることができるように思われる.

第4段階では,上下の発音の世界が合一したことが示されている.

第5段階では,発音の世界の上下合一の圧力が,左側の綴字の世界へも及んでいき,新たな交渉を迫る.結果として,綴字の世界においても,<-sion>, <-sian>, <-tion>, <-cion> が無差別に結びつけられるようになる.その連係が完成した際には,最後の第6段階の構図に至るだろう.

以上は,あくまで綴字と発音をめぐる交渉を図式的に説明するためのものであり,そもそも第4段階以降は,将来到達するかもしれない領域についての想像の産物にすぎない.しかも,これは綴字と発音をめぐる複雑な関係の通時的変化のメカニズムを一般的に説明しようとするモデルにすぎず,なぜ equation や transition という特定の単語が,現在第3段階にあって,交渉を受けているのかという個別の問題には何も答えてくれない.

綴字と発音のあいだに複雑な関係が発達するということは,通時的には至極ありふれた現象である.「交渉」という用語・概念や上の段階図も,大仰ではあるが,その卑近な事実を反映したものにすぎない.

なお,この「交渉」と呼んだ現象については,去る6月24日に青山学院大学で開かれた近代英語協会第34回大会でのシンポジウム「英語音変化研究の課題と展望」にて,「英語史における音・書記の相互作用 --- 中英語から近代英語にかけての事例から ---」と題する発表で取りあげた.シノプシスはこちらのPDFからどうぞ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-10-07 Sat

■ #3085. Simon Horobin の Does Spelling Matter? を引用・参照した記事のリスト [list][spelling][spelling_pronunciation_gap][orthography]

連日,Simon Horobin 著 Does Spelling Matter? とその拙訳『スペリングの英語史』を題材にスペリング関連の話題を提供しているが,これまでにも本ブログでは,同書を引用・参照した記事を様々に書いてきた.以下にその一覧を示したい(あるいは,こちらの一覧もどうぞ).おもしろそうと思われた記事から,つまみ食いしてください.その他,spelling, spelling_pronunciation_gap, orthography, writing, grammatology などの関連分野の記事もどうぞ.

・ 「#1760. 時間とともに深まってきた英語の正書法」 ([2014-02-20-1])

・ 「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1])

・ 「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1])

・ 「#1793. -<ce> の 過剰修正」 ([2014-03-25-1])

・ 「#1844. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった (2)」 ([2014-05-15-1])

・ 「#1895. 古英語のラテン借用語の綴字と借用の類型論」 ([2014-07-05-1])

・ 「#1898. ラテン語にもあった h-dropping への非難」 ([2014-07-08-1])

・ 「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1])

・ 「#1902. 綴字の標準化における時間上,空間上の皮肉」 ([2014-07-12-1])

・ 「#1903. 分かち書きの歴史」 ([2014-07-13-1])

・ 「#1913. 外来要素を英語化した古英語と,本来要素までフランス語化した中英語」 ([2014-07-23-1])

・ 「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1])

・ 「#1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者」 ([2014-08-22-1])

・ 「#2002. Richard Hodges の綴字改革ならぬ綴字教育」 ([2014-10-20-1])

・ 「#2016. 公的な綴字と私的な綴字」 ([2014-11-03-1])

・ 「#2046. <pronunciation> vs <pronounciation>」 ([2014-12-03-1])

・ 「#2053. 日本中世英語英文学会第30回大会のシンポジウム "Does Spelling Matter in Pre-Standardised Middle English?" を終えて」 ([2014-12-10-1])

・ 「#2071. <dispatch> vs <despatch>」 ([2014-12-28-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2100. 近代フランス語に基づく「語源的綴字」」 ([2015-01-26-1])

・ 「#2288. ショッピングサイトでのスペリングミスは致命的となりうる」 ([2015-08-02-1])

・ 「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1])

・ 「#2415. 急進的表音主義の綴字改革者 John Hart による重要な提案」 ([2015-12-07-1])

・ 「#2437. 3文字規則に屈したイギリス英語の <axe>」 ([2015-12-29-1])

・ 「#2438. 大母音推移は,発音と綴字の乖離の最大の元凶か (2)」 ([2015-12-30-1])

・ 「#2440. flower と flour (2)」 ([2016-01-01-1])

・ 「#2510. Johnson の導入した2種類の単語・綴字の(非)区別」 ([2016-03-11-1])

・ 「#2514. Chaucer と Gawain 詩人に対する現代校訂者のスタンスの違い」 ([2016-03-15-1])

・ 「#2542. 中世の多元主義,近代の一元主義,そして現在と未来」 ([2016-04-12-1])

・ 「#2557. 英語のキラキラネーム,あるいはキラキラスペリング」 ([2016-04-27-1])

・ 「#2565. なぜ人々は正しい綴字にこだわるのか?」 ([2016-05-05-1])

・ 「#2571. Horobin の綴字に対する保守的な態度」 ([2016-05-11-1])

・ 「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1])

・ 「#3022. sneeze の語源 (2)」 ([2017-08-05-1])

・ 「#3043. 後期近代英語期の識字率」 ([2017-08-26-1])

・ 「#3079. 拙訳『スペリングの英語史』が出版されました」 ([2017-10-01-1])

・ 「#3081. 日本の英語学習者のための『スペリングの英語史』の読み方」 ([2017-10-03-1])

・ 「#3082. "spelling bee" の起源と発達」 ([2017-10-04-1])

・ 「#3083. 「英語のスペリングは大聖堂のようである」」 ([2017-10-05-1])

・ 「#3084. スペリングの歴史を知っておくと「慰め」られる」 ([2017-10-06-1])

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow