2018-12-09 Sun

■ #3513. come と some の綴字の問題 [spelling][spelling_pronunciation_gap][final_e][minim]

標題の2つの高頻度語の綴字には,末尾に一見不要と思われる e が付されている.なぜ e があるのかというと,なかなか難しい問題である.歴史的にも共時的にも <o> が表わしてきた母音は短母音であり,"magic <e>" の出る幕はなかったはずだ(cf. 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1])).

類例として one, none, done も挙げられそうだが,「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) でみたように,こちらは歴史的に長母音をもっていたという違いがある.この語末の <e> は,この長母音を反映した magic <e> であると説明することができるが,come, some はそうもいかない.また,関わっているのが <-me> であるので,「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1]) でみた <-ve> の問題とも事情が異なる.

当面,語末の <e> の問題はおいておき,<o> = /ʌ/ の部分に着目すれば,これは「#2450. 中英語における <u> の <o> による代用」 ([2016-01-11-1]) や「#2453. 中英語における <u> の <o> による代用 (2)」 ([2016-01-14-1]) でみたように,例も豊富だし,ある程度は歴史的な説明も可能である.いわゆる "minim avoidance" の説明だ.Carney (148) にも,<o> = /ʌ/ に関して次のような記述がある.

The use of <o> spellings [for /ʌ/] seems to be dictated by minim avoidance, at least Romance words (Scragg 1974: 44). Certainly, TF [= text frequency] 90 per cent, LF [= lexical frequency] 76 per cent of /ʌ/ ≡ <o> spellings occur before <v>, <m> or <n>. Typical <om> and <on> spellings are:

・ become, come, comfort, company, compass, somersault, etc.; conjure, front, frontier, ironmonger, Monday, money, mongrel, monk, monkey, month, son, sponge, ton, tongue, wonder, etc.

On the other hand there are equally common words with <u> spellings before <m> and <n>:

・ drum, jump, lumber, mumble, mumps, munch, mundane, number, pump, slum, sum, thump, trumpet, etc.; fun, fund, gun, hundred, hunt, lunch, punch, run, sun, etc.

There are also a few <o> spellings where adjacent letters do not have minim strokes: brother, colour, colander, thorough, borough, other, dozen. In the absence of context-based rules, such spelling can only be taught by sample lists . . . .

だが,語末の <e> の問題はいまだ解決されないままである.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2018-11-19 Mon

■ #3493. address の <dd> について (2) [etymological_respelling][latin][prefix][spelling]

昨日の記事 ([2018-11-18-1]) に引き続いての話題.ラテン語の接頭辞 ad- は,続く語根の頭音に応じて ac-, af-, ag-, al-, ap-, as-, at- などと姿を変える.対応する音声の同化 (assimilation) ゆえの異形態 (allomorph) である.例として,accuse, affirm, aggression, allude, appeal, assemble, attend などが挙げられる.逆にいえば,語根の頭音との関係で音便が生じない場合に,基底形の ad- が用いられるということだ.address にせよ,上記の単語群にせよ,接頭辞の子音字が重なって綴られている.おそらくこれらのほとんどが語源的綴字 (etymological_respelling) なのではないかと睨んでいる.つまり,古フランス語や中英語では問題の子音字はおよそ1つだけで綴られていたが,初期近代英語期にかけて,語源であるラテン語形を参照して子音字をダブらせたのではないかと.

この点について,Barnhart が断言的な記述を与えている.まずは,ズバリ address について.

The present spelling with -dd- is a refashioning of the prefix a- into ad- in English, after the Latin form, and occasionally occurs in Middle French.

そして,より一般的な解説が ad- の見出しのもとに与えられている.

Words formed with ad- found in modern English do not always reflect a direct passage from Latin into English. The prefix ad- was transformed to a- in Old French, and so appeared in words that entered Middle English through Old French. In the 15th century many of these words were respelled with the ad- to restore the connection with Latin. . . . When the process went too far, as in advance, English acquired a d that had no historical justification.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

2018-11-18 Sun

■ #3492. address の <dd> について (1) [etymological_respelling][latin][prefix][spelling][sobokunagimon]

なぜ address では <dd> と重子音字が用いられているのかというナゾについての回答が,数日前のYahoo!知恵袋でバズっていた(住所という英単語adressとaddressどちらが正しいスペルでしょうか?).真の答えは,大名氏のツイートに端的に示されている通りだろう.初期近代英語期にバズった語源的綴字 (etymological_respelling) である.

この発問の問題意識はわかる.フランス語や中英語では adresser, adressen などと <d> は1つであり,それでも良さそうなのに,現代英語ではなぜ <d> を重ねるのか.さらに語源的には同じラテン語の接頭辞 ad- を付したものでも,adapt, admire, adnominal, adopt, adverb などでは <d> が重なっていないという事情もある.

Upward and Davidson (101) に,ラテン語の接頭辞 ad- の付加と関連して次の記述がみられる.

・ Lat AD- attached to a stem beginning with D results in Lat and ModE -DD-: add (< Lat addere), addiction, address, adduce. (OFr and ME often wrote such words with single D.)

・ D has been doubled in developments from Fr where there has been a stress shift to the first syllable in ModE: boudin > podyng > pudding, sodein > sodayn > sudden.

・ Some words with single medial D (e.g. hideous, medal, model, study) were occasionally written with DD in EModE.

2点目と3点目の記述からわかることは,強勢位置に応じて,現代的な「綴字規則」どおりに子音字を重ねたり重ねなかったりする例が近代英語期に見られたということだ.一方,目下の話題に直接触れている1点目では,中英語や古フランス語では強勢位置の考慮がなされていたようだが,近代英語以降にはなされておらず,むしろラテン語の綴字に引きずられた結果であることが示されている.結果として成立した address, addict, adduce などの綴字は,強勢位置や母音の長さなどを反映する表音的な綴字というよりは,ad- までが接頭辞であり,それ以降の部分が語根であることを示す表形態素的な綴字というべきだろう.そして,それは語源的な綴字でもあった.

英語史の教科書などでは,接頭辞 ad- を参照して d を復元した語源的綴字の典型例として admonish, advance, advantage, adventure, advise などがしばしば挙げられる(最後の語については「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1]) を参照).しかし,語根がすでに d で始まる今回のような語において,接頭辞にまで d を復元し,結果として <dd> となる事例にはこれまで気づかなかった.むしろ,これこそラテン語の模倣欲が炸裂した語源的綴字の好例ということができるかもしれない.とまれ,一般的に ad- 語において語源的綴字として d が挿入された事例は,これまで私が思っていたよりもかなり多いようである.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2018-10-30 Tue

■ #3473. 慶友会講演 (2) --- 「英語のスペリングの不思議」 [keiyukai][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][hel_education][slide]

昨日の記事「#3472. 慶友会講演 (1) --- 「歴史上の大事件と英語」」 ([2018-10-29-1]) に続き,10月28日に大阪慶友会で行なった講演「英語のスペリングの不思議」のスライドをアップしておきます.

1. 「英語のスペリングの不思議」

2. はじめに

3. 以下の単語のスペリングの何が「不規則」?

4. 取り上げる話題

5. I. 515通りの through --- 中英語のスペリング

6. 「515通りの through」の要点

7. 1. ノルマン征服と方言スペリング

8. ノルマン征服から英語の復権までの略史

9. 515通りの through

10. through 異綴りワースト10

11. ここで素朴な疑問

12. 6単語でみる中英語の方言スペリング

13. <i> か <u> か <e> か

14. busy, bury, merry, etc.

15. 14世紀後半以降のロンドンの言語事情

16. ここで素朴な疑問

17. 「ランダムに見える選択」の他の例

18. Chaucer, The Canterbury Tales の冒頭より

19. 第7行目の写本間比較

20. 2. スペリングの様々な改変

21. フランス語のスペリング習慣より

22. 縦棒回避の傾向

23. 2重字 <sh> の歴史

24. その他の改変

25. 3. スペリングの再標準化の兆し

26. 「515通りの through」のまとめ

27. II. doubt の <b> --- 近代英語のスペリング

28. 「doubt の <b>」の要点

29. 1. 語源的スペリング (etymological spelling)

30. debt の場合

31. 語源的スペリングの例

32. island は「非語源的」スペリング?

33. 2. 緩慢なスペリング標準化

34. 印刷はスペリングの標準化を促したか?

35. 3. 近代英語期の辞書にみるスペリング

36. Robert Cawdrey's A Table Alphabeticall (1603)

37. Samuel Johnson's Dictionary of the English Language (1755)

38. 「doubt の <b>」のまとめ

39. おわりに

40. 参考文献

2018-10-29 Mon

■ #3472. 慶友会講演 (1) --- 「歴史上の大事件と英語」 [keiyukai][hel_education][slide][christianity][runic][latin][loan_word][bible][norman_conquest][french][ame_bre][spelling][webster][history]

一昨日,昨日と「#3464. 大阪慶友会で講演します --- 「歴史上の大事件と英語」と「英語のスペリングの不思議」」 ([2018-10-21-1]) で案内した大阪慶友会での講演が終了しました.参加者のみなさん,そして何よりも運営関係者の方々に御礼申し上げます.懇親会も含めて,とても楽しい会でした.

1つめの講演「歴史上の大事件と英語」では「キリスト教伝来と英語」「ノルマン征服と英語」「アメリカ独立戦争と英語」の3点に注目し「英語は,それを話す人々とその社会によって形作られてきた歴史的な産物である」ことを主張しました.休憩を挟んで180分にわたる長丁場でしたが,熱心に聞いていただきました.通時的な視点からみることで,英語が立体的に立ち上がり,今までとは異なった見え方になったのではないかと思います.

この講演で用いたスライドを,以下にページごとに挙げておきます.

1. 「歴史上の大事件と英語」

2. はじめに

3. 英語史の魅力

4. 取り上げる話題

5. I. キリスト教伝来と英語

6. 「キリスト教伝来と英語」の要点

7. ブリテン諸島へのキリスト教伝来

8. 1. ローマン・アルファベットの導入

9. ルーン文字とは?

10. ルーン文字の起源

11. 知られざる真実 現存する最古の英文はルーン文字で書かれていた!

12. 古英語アルファベットは27文字

13. 2. ラテン語の英語語彙への影響

14. ラテン語からの借用語の種類と謎

15. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響の比較

16. 3. 聖書翻訳の伝統の開始

17. 各時代の英語での「主の祈り」の冒頭

18. 聖書に由来する表現

19. 「キリスト教伝来と英語」のまとめ

20. II. ノルマン征服と英語

21. 「ノルマン征服と英語」の要点

22. 1. ノルマン征服とは?

23. ノルマン人の起源

24. ノルマン人の流入とイングランドの言語状況

25. 2. 英語への言語的影響は?

26. 語彙への影響

27. 英語語彙におけるフランス借用語の位置づけ

28. 語形成への影響

29. 綴字への影響

30. 3. 英語への社会的影響は?

31. 堀田,『英語史』 p. 74 より

32. 「ノルマン征服と英語」のまとめ

33. III. アメリカ独立戦争と英語

34. 「アメリカ独立戦争と英語」の要点

35. 1. アメリカ英語の特徴

36. 綴字発音 (spelling pronunciation)

37. アメリカ綴字

38. アメリカ英語の社会言語学的特徴

39. 2. アメリカ独立戦争(あるいは「アメリカ革命」 "American Revolution")

40. アメリカ英語の時代区分

41. 独立戦争とアメリカ英語

42. 3. ノア・ウェブスターの綴字改革

43. ウェブスター語録 (1)

44. ウェブスター語録 (2)

45. ウェブスターの綴字改革の本当の動機

46. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめ

47. おわりに

48. 参考文献

2018-09-30 Sun

■ #3443. 表音文字と表意文字 [grammatology][writing][spelling][alphabet][kanji][hiragana][katakana]

本ブログでは,文字の分類について「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]),「#2341. 表意文字と表語文字」 ([2015-09-24-1]),「#2344. 表意文字,表語文字,表音文字」 ([2015-09-27-1]) などで,様々な角度から考えてきた.一般的には alphabet は表音文字で,漢字は表意文字(あるいは表語文字とも表形態素文字とも考えられる)と言われるが,アルファベットを1個以上つなぎ合わせてまとまりをなす綴字 (spelling) という単位で考えるならば,それは漢字1文字に相当すると考えられるし,逆に漢字の多くが部首を含めた小さい要素へ分解できるのだから,それらの要素をアルファベットの1文字に相当するものとして見ることも可能である.この点についても,直接・間接に「#284. 英語の綴字と漢字の共通点」 ([2010-02-05-1]),「#285. 英語の綴字と漢字の共通点 (2)」 ([2010-02-06-1]),「#2913. 漢字は Chinese character ではなく Chinese spelling と呼ぶべき?」 ([2017-04-18-1]),「#2043. 英語綴字の表「形態素」性」 ([2014-11-30-1]) などの記事で扱ってきた.

上記は,要するに,表音文字や表意文字というような文字の分類がどこまで妥当なのかという議論である.この問題について,清水 (3) が次のように明快に述べている.

文字はその性質から表音文字 (phonogram) と表意文字 (ideogram) に分けるのが広く一般的に行われている分類法であるが,それは理に適った分類とはいえない.文字は音と意味の結びついた言語記号を表記するものであるから,その一方だけを表すものは定義上文字とはいえない.

表音文字と呼ばれるローマ字や仮名もその文字体系を構成している字の連続によって語を表しているのであり,一方,表意文字の代表とされる漢字もやはりその表す語の音をまた表記していることに変わりはない.したがって,文字体系を分類するならば,その体系を構成する各々の文字が語をどのような単位にまで分析して表記しようとするのかという観点から分類がなされなければならない.たとえば,梵字は音素文字的性質を持つ音節文字であり,ハングルは音節文字的性質を有する音素文字であるというように.

ローマ字のような音素文字の場合でも,その連結によって表そうとするのは音と意味の結合した記号であるから,その綴字と音との間にズレが生じてもその文字としての役割を依然として果たすことができる.すなわち,一音一字という関係が常に保たれるわけではない.

伝統的な文字論における概念や用語は,今後整理していく必要があるだろう.

・ 清水 史 「第1章 日本語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.1--21頁.

2018-08-24 Fri

■ #3406. Levenshtein distance [cgi][web_service][spelling][shakespeare][levenshtein_distance]

文字列の類似度や相違度を測る有名な指標の1つに,標題の "Levenshtein distance" というものがある,「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1]),「#3398. 中英語期の such のワースト綴字」 ([2018-08-16-1]),「#3399. 綴字の類似度計算機」 ([2018-08-17-1]) でも前提としてきた指標であり,「#1163. オンライン語彙データベース DICT.ORG」 ([2012-07-03-1]) でもこの指標を利用して類似綴字語を取り出すオプションがある.

考え方は難しくない.もとの文字列から目標の文字列に変換するには,いくつの編集工程(挿入,削除,置換)が必要かを数えればよい.例えば,kitten から sitting へ変換するには,kitten →(k を s に置換)→ sitten →(e を i に置換)→ sittin →(g を挿入)→ sitting という3工程を踏む必要があるので,両綴字間の Levenshtein distance は3ということになる.通常は挿入,削除,置換の編集工程にそれぞれ1の値を割り当てるが,各々に異なる値を与える計算の仕方もある.

以下に,通常の重みづけで Levenshtein distance を計測する CGI を置いておく.試しに「#1720. Shakespeare の綴り方」 ([2014-01-11-1]) より25種類の異綴字を取り出して,カンマ区切りなどで下欄に入力してみてください(要するに以下をコピペ).Shakespeare, Schaksp, Shackespeare, Shackespere, Shackspeare, Shackspere, Shagspere, Shakespe, Shakespear, Shake-speare, Shakespere, Shakespheare, Shakp, Shakspe?, Shakspear, Shakspeare, Shak-speare, Shaksper, Shakspere, Shaxberd, Shaxpeare, Shaxper, Shaxpere, Shaxspere, Shexpere

綴字間の類似度や相違度の計測は,曖昧検索やスペリングチェックなどの実用的な目的にも応用されている.標準的な綴字がなかった古い英語の研究にも,ときに役立つことがありそうだ.

2018-08-17 Fri

■ #3399. 綴字の類似度計算機 [cgi][web_service][spelling][shakespeare][levenshtein_distance]

この2日間の記事「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1]),「#3398. 中英語期の such のワースト綴字」 ([2018-08-16-1]) で,異綴字間の類似性を計算するスクリプトを利用して,through と such の様々な綴字を比較した.このスクリプトは,ある程度使い勝手があるかもしれないと思い,より汎用的な形で CGI を組んでみた.

ところが,スクリプトの内部的な仕様の関係でサーバ上で動かないということが発覚.残念無念.公開しても無意味であることを承知のうえ,以下に置いておこうと思います(せっかく作ったのだし,私自身のローカルPCでは動いているので・・・).すみません.

と,これではあんまりなので,Shakespeare の異綴字を比較した結果を披露しておきます.「#1720. Shakespeare の綴り方」 ([2014-01-11-1]) で挙げた25種類の異綴字 Shakespeare, Schaksp, Shackespeare, Shackespere, Shackspeare, Shackspere, Shagspere, Shakespe, Shakespear, Shake-speare, Shakespere, Shakespheare, Shakp, Shakspe?, Shakspear, Shakspeare, Shak-speare, Shaksper, Shakspere, Shaxberd, Shaxpeare, Shaxper, Shaxpere, Shaxspere, Shexpere を入力して,ソートさせると,次のような出力が得られた.

| Similarity | Spellings |

|---|---|

| 1.0000 | Shakespeare |

| 0.9565 | Shackespeare, Shake-speare, Shakespheare |

| 0.9524 | Shakespear, Shakespere, Shakspeare |

| 0.9091 | Shackespere, Shackspeare, Shak-speare |

| 0.9000 | Shakspear, Shakspere |

| 0.8571 | Shackspere |

| 0.8421 | Shakespe, Shaksper |

| 0.8000 | Shagspere, Shaxpeare, Shaxspere |

| 0.7368 | Shaxpere, Shexpere |

| 0.7000 | Shakspe? |

| 0.6667 | Schaksp, Shaxper |

| 0.6250 | Shakp |

| 0.5263 | Shaxberd |

類似度が0.7以下のものは,およそ省略である.0.7を超えるものは,およそ許せるように感じられるのがおもしろい.

2018-08-16 Thu

■ #3398. 中英語期の such のワースト綴字 [spelling][eme][lme][me_dialect][levenshtein_distance]

昨日の記事「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1]) に引き続き,今回は such の異綴字について.「#2520. 後期中英語の134種類の "such" の異綴字」 ([2016-03-21-1]),「#2521. 初期中英語の113種類の "such" の異綴字」 ([2016-03-22-1]) で見たように,私の調べた限り,中英語全体では such を表記する異綴字が212種類ほど確認される.そのうちの208種について,昨日と同じ方法で現代標準綴字の such にどれだけ類似しているかを計算し,似ている順に列挙してみた.

| Similarity | Spellings |

|---|---|

| 1.0000 | such |

| 0.8889 | sƿuch, shuch, succh, suche, sucht, suech, suich, sulch, suuch, suych, swuch |

| 0.8571 | suc |

| 0.8000 | sƿucch, sƿuche, schuch, scuche, shuche, souche, sucche, suchee, suchet, suchte, sueche, suiche, suilch, sulche, sutche, suuche, suuech, suyche, swuche, swulch |

| 0.7500 | sƿuc, scht, sech, shuc, sich, soch, sueh, suhc, suhe, suic, sulc, suth, suyc, swch, swuh, sych |

| 0.7273 | sƿucche, sƿuchne, sƿulche, schuche, suecche, suueche, suweche |

| 0.6667 | hsƿucche, sƿche, sƿich, sƿucches, sƿulc, schch, schuc, schut, seche, shich, shoch, shych, siche, soche, suicchne, suilc, svche, svich, swche, swech, swich, swlch, swulchen, swych, syche, zuich, zuych |

| 0.6154 | swulchere |

| 0.6000 | asoche, sƿiche, sƿilch, sƿlche, sƿuilc, sƿulce, schech, schute, scoche, scwche, secche, shiche, shoche, sowche, soyche, sqwych, suilce, sviche, sweche, swhych, swiche, swlche, swyche, zuiche, zuyche |

| 0.5714 | sec, sic, sug, swc, syc |

| 0.5455 | aswyche, sƿicche, sƿichne, sƿilche, sƿi~lch, scheche, schiche, schilke, schoche, sewyche, sqwyche, sswiche, swecche, swhiche, swhyche, swichee, swyeche, zuichen |

| 0.5333 | sucheȝ |

| 0.5000 | sƿic, sɩͨh, scli, secc, sick, silc, slic, solchere, sulk, swic, swlc, swlchere, swulcere |

| 0.4444 | sƿilc, sclik, sclyk, suilk, sulke, suylk, swics, swilc |

| 0.4000 | sƿillc, sclike, sclyke, squike, squilk, squylk, suilke, suwilk, suylke, swilce, swlcne, swulke, swulne |

| 0.3636 | sƿilcne, suilkin, swhilke |

| 0.3333 | swisɩͨhe |

| 0.2857 | sik, sli, slk, sly, syk |

| 0.2500 | selk, sike, silk, slik, slyk, swil, swlk, swyk, swyl, syge, syke, sylk |

| 0.2222 | sƿilk, selke, sliik, slike, slilk, slyke, swelk, swilk, swlke, swyke, swylk, sylke |

| 0.2000 | slieke, slkyke, swilke, swylke, swylle |

| 0.1818 | sƿillke, swilkee, swilkes |

これによると,歴史的なワースト綴字は sƿillke, swilkee, swilkes の3つということになる.確かに・・・.

2018-08-15 Wed

■ #3397. 後期中英語期の through のワースト綴字 [spelling][lme][me_dialect][levenshtein_distance][through]

「#53. 後期中英語期の through の綴りは515通り」 ([2009-06-20-1]),「#54. through 異綴りベスト10(ワースト10?)」 ([2009-06-21-1]) で紹介したように,後期中英語の through の綴字は,著しくヴァリエーションが豊富である.そこではのべ515通りの綴字を集めたが,ハイフン(語の一部であるもの),イタリック体(省略符号などを展開したもの),上付き文字,大文字小文字の違いの有無を無視すれば,444通りとなる.この444通りの綴字について,現代の標準綴字 through にどれだけ近似しているかを,String::Similarity という Perl のモジュールを用いて計算させてみた.類似性の程度を求めるアルゴリズムは,文字変換の工程数 (Levenshtein edit distance) に基づくものである.完全に一致していれば 1.0000 の値を取り,まったく異なると 0.0000 を示す.では,「似ている」順に列挙しよう.

| Similarity | Spellings |

|---|---|

| 1.0000 | through |

| 0.9333 | thorough, throughe, throught |

| 0.9231 | throgh, throug, throuh, thrugh, trough |

| 0.8750 | thoroughe, thorought |

| 0.8571 | thorogh, thorouh, thorugh, thourgh, throȝgh, throghe, throght, throwgh, thrughe, thrught |

| 0.8333 | thogh, throu, thrug, thruh, trogh, trugh |

| 0.8000 | thoroghe, thoroght, thorouȝh, thorowgh, thorughe, thorught, thourghe, thourght, throȝghe, throghet, throghte, throighe, throuȝht, throuche, throwght, thrughte |

| 0.7692 | þrough, thorgh, thorou, thoruh, thourh, throȝh, throch, throuȝ, throue, throwg, throwh, thruch, thruth, thrwgh, thrygh, thurgh, thwrgh, troght, trowgh, trughe, trught |

| 0.7500 | thorowghe, thorowght |

| 0.7273 | thro |

| 0.7143 | þorough, þrought, thorȝoh, thorghe, thorght, thorghw, thorgth, thorohe, thorouȝ, thorowg, thorowh, thorrou, thoruȝh, thoruth, thorwgh, thourhe, thourth, thourwg, thowrgh, throȝhe, throcht, throuȝe, throwth, thruȝhe, thrwght, thurgeh, thurghe, thurght, thurgth, thurhgh, trowght, yorough |

| 0.6667 | þorought, þough, þrogh, þroughte, þrouh, þrugh, thorg, thorghwe, thorh, thoro, thorowth, thorowut, thoru, thour, throȝ, throw, thruȝ, thrue, thuht, thurg, thurghte, thurh, thuro, thuru, torgh, yrogh, yrugh |

| 0.6154 | þorogh, þorouh, þorugh, þourgh, þroȝgh, þroghe, þrouȝh, þrouhe, þrouht, þrowgh, þurugh, thorȝh, thorch, thoroo, thorow, thorth, thoruȝ, thorue, thorur, thorwh, thourȝ, thoure, thourr, thourw, thowur, throȝe, throȝt, throve, throwȝ, throwe, throwr, thruȝe, thrvoo, thurȝh, thurch, thurge, thurhe, thurow, thurth, torghe, trghug, yhurgh, yorugh, yourgh |

| 0.5714 | þoroghe, þorouȝh, þorowgh, þorught, þourght, þrouȝth, þrowghe, þurughe, thorowȝ, thorowe, thorrow, thorthe, thourȝe, thourow, thowrow, thrawth, throwȝe, thurȝhg, thurȝth, thurgwe, thurhge, thurowe, thurthe, yhurght, yourghe |

| 0.5455 | þrou, þruh, thow, thrw, thur, trow, yrou |

| 0.5333 | þorowghe, þorrughe, thorowȝt |

| 0.5000 | þorgh, þorou, þorug, þoruh, þourg, þourh, þroȝh, þroth, þrouȝ, þrowh, þurgh, þwrgh, ȝorgh, thorȝ, thorv, thorw, thowe, thowr, threw, thrwe, thurȝ, thurv, thurw, thwrw, trowe, yhorh, yhoru, yhrow, yorgh, yorou, yoruh, yourh, yurgh |

| 0.4615 | þhorow, þorghȝ, þorghe, þorght, þorguh, þorouȝ, þoroue, þorour, þorowh, þoruȝh, þorugȝ, þoruhg, þoruth, þorwgh, þourȝh, þourgȝ, þourth, þroȝth, þrouȝe, þrouȝt, þurgȝh, þurghȝ, þurghe, þurght, þuruch, dorwgh, dourȝh, drowgȝ, durghe, tþourȝ, thorȝe, thorȝt, thorȝw, thorew, thorwȝ, thorwe, thurȝe, thurȝt, thurew, thurwe, yorghe, yoroue, yorour, yourch, yurghe, yurght |

| 0.4286 | þorouȝe, þorouȝt, þorouwȝ, þorowth, þrouȝte, thorȝwe, thorewe, thorffe, thorwȝe, thowffe, trowffe |

| 0.4000 | þro |

| 0.3636 | ðoru, þorg, þorh, þoro, þoru, þouȝ, þour, þroȝ, þrow, þruȝ, þurg, þurh, þuro, þuru, ȝoru, ȝour, torw, twrw, yorh, yoro, yoru, your, yrow, yruȝ, yurg, yurh, yuru |

| 0.3333 | þerow, þerue, þhurȝ, þorȝh, þorch, þoreu, þorgȝ, þoroȝ, þorow, þorth, þoruþ, þoruȝ, þorue, þorwh, þouȝt, þourþ, þourȝ, þourt, þourw, þroȝe, þroȝt, þrowþ, þrowȝ, þrowe, þruȝe, þurȝg, þurȝh, þurch, þureh, þurhg, þurht, þurow, þurru, þurth, þuruȝ, þurut, ȝoruȝ, ȝurch, doruȝ, torwe, yoȝou, yorch, yorow, yoruȝ, yourȝ, yourw, yurch, yurhg, yurht, yurth, yurwh |

| 0.3077 | þorȝhȝ, þorowþ, þorowe, þorrow, þoruȝe, þoruȝt, þorwgȝ, þorwhe, þorwth, þourȝe, þourȝt, þourȝw, þourow, þouruȝ, þourwe, þrorow, þrowȝe, þurȝhg, þurȝth, þurthe, ȝoruȝt, yerowe, yorowe, yurowe, yurthe |

| 0.2857 | þrorowe |

| 0.2000 | þor, þur |

| 0.1818 | þarȝ, þorþ, þorȝ, þore, þorv, þorw, þowr, þurþ, þurȝ, þurf, þurw, ȝorw, ȝowr, dorw, yorȝ, yora, yorw, yowr, yurȝ, yurw |

| 0.1667 | þerew, þorȝe, þorȝt, þoreȝ, þorew, þorwȝ, þorwe, þowre, þurȝe, þurȝt, þureȝ, þurwȝ, þurwe, dorwe, durwe, yorwe, yowrw, yurȝe |

| 0.1538 | þorewȝ, þorewe, þorwȝe, þorwtȝ |

これによると,最も through とは似ていない,とんでもない綴字は,þorewȝ, þorewe, þorwȝe, þorwtȝ の4種類ということになる.そんなに似ていないかなあと思ってしまうのは,中英語のとんでもない綴字に見慣れてしまったせいだろうか・・・.ちなみに,現在アメリカ英語で省略綴字として用いられる thru は,後期中英語には,ありそうでなかったようだ.

2018-07-18 Wed

■ #3369. island ならぬ neilond [metanalysis][spelling][etymological_respelling]

island (島)といえば,英語史では語源的綴字 (etymological_respelling) との関係でよく話題に挙がる.本ブログでも「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1]) および「#3227. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第4回「doubt の <b>--- 近代英語のスペリング」」 ([2018-02-26-1]) のスライドの6ページで取り上げてきた.<s> の挿入はある種の語源の勘違いに基づくものであり,むしろ「非語源的綴字」 (unetymological spelling) と呼ぶべき例である.

island に関して,もう1つあまり知られていない歴史的な語形があったことを紹介したい.先行する冠詞などの語尾との間における異分析 (metanalysis) の結果生じた,neiland のような語形である.つまり,an eilond が a neilond などと「誤って」切り分けられた結果として生じた語形である.中英語では,MED の īlōnd (n.) にも記述があるように,atten "at the" に後続するケースなどでも例があったようだ.私が実地で見つけたのは,The Bestiary からである.Cathegrande (鯨)があたかも1つの neilond (島)であるかのようだと述べられるシーンである.

a1300(a1250) Bestiary (Arun 292) 387: Cethegrande is a fis..ðat tu wuldest seien get, gef ðu it soge wan it flet, ðat it were a neilond.

また,水上に浮かぶ島ではなくとも,低地を指して,地名のなかでこの語を用いる慣習があったようで,中英語期の地名として Neiland も見えることから,部分的には n を語頭にもつ異分析形も,ある程度は流通していたのかもしれない.このことは,第1音節の語源である īeg- や ēa がもはや「水,川」の意味をもつ形態素であるという感覚が薄れていたことを示唆する.そして,それは数世紀後に非語源的な <s> が挿入されて <island> が成立するための前提条件でもあるのだ.

2018-06-16 Sat

■ #3337. Mulcaster の語彙リスト "generall table" における語源的綴字 (2) [mulcaster][spelling][etymological_respelling][lexicography][dictionary][orthography]

標題は「#1995. Mulcaster の語彙リスト "generall table" における語源的綴字」 ([2014-10-13-1]) で取り上げたが,Mulcaster の <ph> の扱いについて気づいたことがあるので補足する.

Richard Mulcaster (1530?--1611) が1582年に出版した The first part of the elementarie vvhich entreateth chefelie of the right writing of our English tung, set furth by Richard Mulcaster の "Generall Table" には,彼の提案する単語の綴字が列挙されている.この語彙リストは,EEBO TCP, The first part of the elementarie のページの THE GENERAL TABLE CAP. XXV. より閲覧することができる. * *

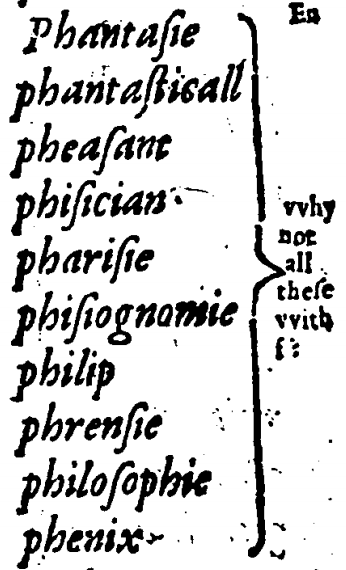

このリストから <ph> で始まる一群の単語が掲載されている箇所をみると,Phantasie, phantasticall, pheasant, phisician, pharisie, phisiognomie, philip, phrensie, philosophie, phenix の10語に対して一括してカッコがあり,"vvhy not all these vvith f" と注記がある.

概していえば Mulcaster は語源的綴字の受け入れに消極的であり,これらの <ph> 語も,注記から示唆されるように,本心としては <f> で綴りたかったのかもしれない.実際,<f> の項では,fantsie, fantasie, fantastik, fantasticall, feasant, frensie が挙げられている(しかし,これは先の10語のすべてではない).

現代の私たちは歴史の後知恵で結果を知っているが,Mulcaster の <f> に関するこの提案が実を結んだのは,上の10語のうち fantasy, fantastical, frenzy の3語のみである.これは,語源的綴字の後世への影響力が概して大きかったことを物語っているといえよう.

2018-05-19 Sat

■ #3309. なぜ input は *imput と綴らないのか? [spelling][pronunciation][prefix][assimilation][morpheme][consonant][sobokunagimon]

接頭辞 in- は,原則として後続する基体がどのような音で始まるかによって,デフォルトの in- だけでなく, im (b, m, p の前), il- (l の前), ir- (r の前), i- (g の前)などの異形態をとる.意味としては,接頭辞 in- には「否定」と「中に」の2つが区別されるが,異形態の選択については両方とも同様に振る舞う.それぞれ例を挙げれば,inactive, inconclusive, inspirit; imbalance, immature, immoral, imperil, implode, impossible; illegal, illicit, illogical; irreducible, irregular, irruptive; ignoble, ignominy, ignorant などである.

in- の末尾の子音が接続する音によって調音点や調音様式を若干変異させる現象は,子音の同化 (assimilation) として説明されるが,子音の同化という過程が生じたのは,ほとんどの場合,借用元のラテン語(やフランス語)においてであり,英語に入ってくる際には,すでにそのような異形態をとっていたというのが事実である.むしろ,英語側の立場からは,それらの借用語を後から分析して,接頭辞 in- を切り出したとみるのが妥当である.ただし,いったんそのような分析がなされて定着すると,以降 in- はあたかも英語固有の接頭辞であるかのように振る舞い出し,異形態の取り方もオリジナルのラテン語などと同様に規則的なものととらえられるようになった.

ラテン語由来の「否定」と「中に」を意味する接頭辞 in- は上記のように振る舞うが,注意すべきは英語本来語にも「中に」を意味する同形態の in が存在することだ.前置詞・副詞としての英語の in が接頭辞として用いられる場合には,上記のラテン語の接頭辞 in- のように異形態をとることはない.つまり,in- は不変化である.標題の単語 input の in- は,反対語の output の out- と比べれば分かるとおり,あくまで本来語の接頭辞 in- である.したがって,*imput とはならない(ちなみにラテン語で out- に対応するのは ex- である).この観点から in-between, in-place, inmate なども同様に説明できる.

ただし,発音上は実際のところ子音の同化を起こしていることも多く,input と綴られていても,/ˈɪnpʊt/ に加えて /ˈɪmpʊt/ も行なわれている.

2018-05-15 Tue

■ #3305. なぜ can の否定形は cannot と1語で綴られるのか? [sobokunagimon][negative][spelling][auxiliary_verb][clitic][punctuation][pronunciation]

標題の疑問が寄せられた.実際には,助動詞 can の否定形としては標題の cannot のほか,can't と can not の3種類がある.一般には1語であるかのように綴られる can't と cannot が圧倒的に多いが,分かち書きされた can not もあるにはある.ただし,後者が用いられるのは,形式的な文章か,あるいは強調・対照・修辞が意図されている場合のみである.

まず,主に Fowler's を参照し,can't と cannot について現代英語での事実を確認しておこう.can't の発音は,イギリス英語で /kɑːnt/, アメリカ英語で /kænt/ となるが,特に子音の前ではしばしば語末の t が落ちて,/kɑːn/, /kæn/ のようになる.肯定形の can とは異なり,否定形では弱形は存在しない.一方,cannot は英米音でそれぞれ /ˈkæn ɒt/, /ˈkæn ɑːt/ となるが,実際には can't として発音される場合もある.

can't と cannot の使い分けは特になく,いずれかを用いるかは個人の習慣によるところが大きいとされる.ただし,原則として cannot が使われるケースとして,「?せざるを得ない」を意味する cannot but do や cannot help doing の構文がある.逆に,口語で「努力してはみたが?することができないようだ」を意味する can't seem to do では,もっぱら can't が用いられる.

歴史的には cannot のほうが古く,後期中英語から使用例がある(OED では a1425 が初出).can't も後期中英語で使われていた可能性は残るが,まともに出現してくるのは17世紀からのようだ.can't は Shakespeare でも使われていない.

さて,標題の疑問に戻ろう.実際のところよく分からないのだが,1つ考えられそうなところを述べておく.can't は子音の前で t が落ちる傾向があると上述したが,とりわけ後続音が t, d, n のような歯茎音の場合には,その傾向が強いと推測される.すると,肯定形と否定形が同形となってしまい,アクセントによる弁別こそまだ利用可能かもしれないが,誤解を招きやすい.その点では,cannot の2音節発音は,少なくとも2音節目の母音の存在が否定形であることを保証しているために,有利である.また,完全形 can not とは形式的にも機能的にも区別されるべき省略形には違いないため,綴字上も省略形にふさわしく1語であるかのように書かれる,ということではないか.他の助動詞の否定形の音韻・形態とその歴史も比較してみる必要がありそうだ.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2018-05-05 Sat

■ #3295. study の <u> が短母音のわけ [spelling][spelling_pronunciation_gap][vowel][loan_word][french]

昨日の記事「#3294. occupy は「オカピー」と発音しない」 ([2018-05-04-1]) で,study の綴字と発音の関係について少し触れた.<u> の綴字は,後ろに子音文字 <d> が1つと母音字 <y> が続くので,規則に照らせば /juː/ に対応するはずである.実際,同根の student や studious では /juː/ が現われる.しかし,study では,むしろ短母音 /ʌ/ が現われる.字をもつ *studdy の綴字であれば,そのように発音されるだろうとは理解できるのだが,なぜ study で /ˈstʌdi/ となるのだろうか.

Upward and Davidson (161--62) によれば次の通りである.通常,ラテン語やフランス語に由来する語における短母音字としての <u> はほとんど /ʌ/ に対応する.その場合,2つ以上の子音字,あるいは <x> が続くのが典型である.例えば,ultimate, usher, abundance, discuss, button, public, muscle, luxury, product, adult, result, judge; subject, success, suggest, supplement の如くだ(単音節語では,drug, sum などの例はある).

しかし,まれに問題の <u> の後に1つの子音字のみ(さらにその後ろに母音字)が続くものもある.そのような例外の1つが study だというわけだ.ほかに,bunion, pumice, punish もあり,これらでは綴字上予測されそうな /juː/ が現われないので注意を要する. 最後に挙げた punish と関連して,vanish, finish, abolish などのフランス語由来の -ish 動詞(cf. 現代フランス語の -ir 動詞)でも,直前の音節の母音字は短い母音で読むことになっている.フランス語 -ir 動詞の英語への受容のされ方については,「#346. フランス語 -ir 動詞」 ([2010-04-08-1]) を参照.

母音(字)の長短についての一般論は「#2075. 母音字と母音の長短」 ([2015-01-01-1]) をどうぞ.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2018-05-04 Fri

■ #3294. occupy は「オカピー」と発音しない [pronunciation][stress][spelling]

英語史の授業の学生が提供してくれた話題.study と occupy は綴字の構成が似ているために,後者を「オカピー」と発音している学習者や先生(!)がいたという話しである.思ってもみなかった発音で,英語の綴字と発音の関係について深く考えさせる事例である./ˈɒkjuˌpaɪ/ と読めるほうが変ではないか,という感想にも一理ある.

まず,参照ポイントとなった study /ˈstʌdi/ からして,綴字と発音の関係が不規則である.この綴字では <d> が1つのみなので規則的には */ˈst(j)uːdi/ となるはずのところだが,あたかも *studdy と綴ったかのような発音になっている (cf. student /ˈst(j)uːdənt/).実際 <dd> と子音字を重ねた綴字も中英語から見られるが,後に標準となったのは <d> 1つの綴字だった.したがって,occupy についても,*/əˈkjuːpi/ と予想するならば,それはそれで理に適っている.ところが実際には /ˈɒkjuˌpaɪ/ である.何が問題なのだろうか.

occupy の綴字を見ただけで完全に発音を予想することができないのは,それぞれの文字に対応する音価が予想できないという以前に,強勢位置が予想できないからである.この綴字では,理論上は第1音節,第2音節,第3音節のいずれにも第1強勢が落ちうる.もし第1音節に強勢が落ちるならば,正しく /ˈɒkjuˌpaɪ/ と予想できる可能性が高まるが,第3音節を第2強勢の落ちる音節としてではなく弱音節としてとらえれば,むしろ */ˈɒkjupi/ となる (cf. apocope /əˈpɒkəpi/) .第2音節に強勢が落ちるならば */əˈkjuːpi/ となり,第3音節に第1強勢が落ちるならば */ˌɒkjuˈpaɪ/ となろう.

つまり,どこに強勢(第1にせよ第2にせよ)が落ちるのかが先に分かっていないかぎり,いくら英語における(一応のところ存在する)綴字規則を当てはめようとしても,複数の発音の可能性が生じるのは当然なのである.そして問題は,残念ながら,英語の綴字体系は,どの音節に強勢が落ちるのかを示してくれるような仕組みには,必ずしもなっていないということだ.

「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1]),「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1]) で論じたように,英語は綴字上で母音を表わすのが苦手である.その問題と密接に関わっており,ある意味でその問題の根っこにあるといえるのが,今回みた強勢位置を標示するのが苦手というもう1つの弱点である.もちろん強勢位置の標示がまったくできないわけではないのだが,苦手とはいってよい.

ただし,その点では日本語の仮名も変わりない.「はし」(橋,端,箸)や「あめ」(雨,飴)は,強勢位置を標示する何の形式も含んでいない.漢字にしても,語を表わしているにすぎず,強勢位置に関する直接的な情報はやはり含まれていない.

2018-03-22 Thu

■ #3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か? [digraph][h][phoneme][arbitrariness][alphabet][grammatology][grapheme][graphemics][spelling][consonant][diacritical_mark][sobokunagimon]

イタリアの辛口赤ワイン CHIANTI (キャンティ)を飲みつつ,イタリア語の <chi> = /ki/ に思いを馳せた.<ch> という2重字 (digraph) に関して,ヨーロッパの諸言語を見渡しても,典型的に対応する音価はまちまちである.前舌母音字 <i> を付して <chi> について考えてみよう.主要な言語で代表させれば,英語では chill, chin のように /ʧi/,フランス語では Chine, chique のように /ʃi/,イタリア語では chianti, chimera のように /ki/,ドイツ語では China, Chinin のように /çi/ である.同じ <ch> という2重字を使っていながら,対応する音価がバラバラなのはいったいなぜだろうか.

この謎を解くには,文字記号の恣意性 (arbitrariness) と,各言語の音韻体系とその歴史の独立性について理解する必要がある.まず,文字記号の恣意性から.アルファベットを例にとると,<a> という文字が /a/ という音と結びつくはずと考えるのは,長い伝統と習慣によるものにすぎず,実際には両者の間に必然的な関係はない.この対応関係がアルファベットを使用する多くの言語で見られるのは,当該のアルファベット体系を借用するにあたって,借用元言語に見られたその結び付きの関係を引き継いだからにすぎない.特別な事情がないかぎりいちいち関係を改変するのも面倒ということもあろうが,確かに文字と音との関係は代々引き継がれることは多い.しかし,何らかの特別な事情があれば――たとえば,対応する音が自分の言語には存在しないのでその文字が使われずに余ってしまう場合――,<a> を廃用にすることもできるし,まったく異なる他の音にあてがうことだってできる.たとえば,言語共同体が <a> = /t/ と決定し,同意しさえすれば,その言語においてはそれでよいのである.文字記号は元来恣意的なものであるから,自分たちが合意しさえすれば,他人に干渉される筋合いはないのである.<ch> は単字ではなく2重字であるという特殊事情はあるが,この2文字の結合を1つの文字記号とみなせば,この文字記号を各言語は事情に応じて好きなように利用してよい.その言語に存在するどんな子音に割り当ててもよいし,極端なことをいえば母音に割り当てても,無音に割り当ててもよい.つまり,<ch(i)> の読みは,まずもって絶対的,必然的に決まっているわけではないと理解することが肝心である.

次に,各言語の音韻体系とその歴史の独立性について.言うまでもないことだが,同系統の言語であろうがなかろうが,それぞれ独自の音韻体系をもっている.英語には /f, l, θ, ð, v/ などの音素があるが,日本語にはないといったように,言語ごとに特有の音素セットがあるのは当然である.各言語の音韻体系の発展の歴史も,原則として独立的である.音韻の借用などがあった場合でも,その影響は限定的だ.したがって,異なる言語には異なる音素セットがあり,音素セット間で互いに対応させようとしても数も種類も違っているのだから,きれいに揃うということは望めないはずである.表音文字たるアルファベットは原則として音素を写すものだから,音素セット間でうまく対応しないものを文字セット間において対応させようとしたところで,やはり必ずしもきれいには揃わないはずである.

上で挙げた西ヨーロッパの主要な言語は,歴史の経緯からともにローマン・アルファベットを受容したし,範となるラテン語において <ch> という2重字が活用されていることも知っていた.また,原則としての恣意性や独立性は前提としつつも,互いの言語を横目で見てきたのも事実である.そこで,2重字 <ch> を活用しようというアイディア自体は,いずれの言語も自然に抱いていたのだろう.ただし,<ch> をどの音にあてがうかについては,各言語に委ねられていた.そこで,各言語では <c> で典型的に表わされる音と共時的・通時的に関係の深い別の音に対応する文字として <ch> をあてがうことにした,というわけだ.つまり,英語では /ʧi/,フランス語では /ʃi/,イタリア語では /ki/,ドイツ語では /çi/ である.たいていの場合,各言語の歴史において,もともとの /k/ が歯擦音化した音を表わすのに <ch> が用いられている.

まとめれば,いずれの言語も,歴史的に <ch> という2重字を使い続けることについては共通していた.しかし,各言語で歴史的に異なる音変化が生じてきたために,<ch> で表わされる音は,互いに異なっているのである.

英語における <ch> = /ʧ/ に関する話題については,以下の記事も参照.

・ 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1])

・ 「#2367. 古英語の <c> から中英語の <k> へ」 ([2015-10-20-1])

・ 「#2393. <Crist> → <Christ>」 ([2015-11-15-1])

・ 「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1])

2018-03-18 Sun

■ #3247. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第5回「color か colour か? --- アメリカのスペリング」 [slide][ame][ame_bre][webster][spelling][spelling_pronunciation_gap][orthography][hel_education][link][asacul]

朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「スペリングでたどる英語の歴史」(全5回)の第5回を,昨日3月17日(土)に開きました.最終回となる今回は「color か colour か? --- アメリカのスペリング」と題して,スペリングの英米差を中心に論じました.講座で用いたスライド資料をこちらからどうぞ.

今回の要点は以下の3つです.

・ スペリングの英米差は多くあるとはいえマイナー

・ ノア・ウェブスターのスペリング改革の成功は多分に愛国心ゆえ

・ スペリングの「正しさ」は言語学的合理性の問題というよりは歴史・社会・政治的な権力のあり方の問題ではないか

以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集としても使えます.

1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第5回 color か colour か?--- アメリカのスペリング

2. 要点

3. (1) スペリングの英米差

4. アメリカのスペリングの特徴

5. -<ize> と -<ise>

6. その他の例

7. (2) ノア・ウェブスターのスペリング改革

8. ノア・ウェブスター

9. ウェブスター語録

10. colour の衰退と color の拡大の過程

11. なぜウェブスターのスペリング改革は成功したのか?

12. (3) スペリングの「正しさ」とは?

13. まとめ

14. 本講座を振り返って

15. 参考文献

また,今回で講座終了なので,全5回のスライドへのリンクも以下にまとめて張っておきます.

第1回 英語のスペリングの不規則性

第2回 英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング

第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング

第4回 doubt の <b>--- 近代英語のスペリング

第5回 color か colour か? --- アメリカのスペリング

2018-03-14 Wed

■ #3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか? [caxton][orthography][spelling][standardisation][chancery_standard][printing]

標題と関連する話題は,「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1]) で取りあげた.今回は,Fisher の "Caxton and Chancery English" と題する小論の結論部 (129) を引用して,この問題に迫ろう.

Caxton's place in the history of the development of standard written English must be regarded as that of a transmitter rather than an innovator. He should be thanked for supporting the foundation of a written standard by employing 86 percent of the time the favorite forms of Chancery Standard, but he is also responsible for perpetuating the variations and archaisms of Chancery Standard to which much of the irregularity and irrationality of Modern English spelling must be attributed. Some of these variations have been ironed out by printers, lexicographers, and grammarians in succeeding centuries, but modern written Standard English continues to bear the imprint of Caxton's heterogeneous practice.

Chancery Standard と Caxton の綴字がかなりの程度(86%も!)似ている点を指摘している.その上で,綴字標準化に対する Caxton の歴史的役割は,あくまで革新者ではなく普及者のそれであると結論づけている.さらに注意したいのは,Caxton が,Chancery Standard の綴字がいまだ示していた少なからぬ揺れを保持したことである.そして,その揺れが現代まである程度引き継がれているのである.Caxton は Chancery Standard から近代的な書き言葉標準へとつなぐ架け橋として,英語史上の役割を果たしたといえるだろう.

Caxton,あるいは印刷術の綴字標準化への貢献を巡る問題については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ 「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1])

・ Fisher, John H. "Caxton and Chancery English." Chapter 8 of The Emergence of Standard English. John H. Fisher. Lexington: UP of Kentucky, 1996. 121--44.

2018-03-01 Thu

■ #3230. indict の語源的綴字 [etymological_respelling][spelling][pronunciation][silent_letter][spelling_pronunciation_gap][doublet]

語源的綴字 (etymological_respelling) の代表例の1つとして名高いこの単語の発音は /ɪnˈdaɪt/ である.綴字としては <c> があるのに発音しない,いわゆる黙字 (silent_letter) を含む例である.最近,この話題が Merriam-Webster サイトの単語コーナーで Why Do We Skip The "C" in "Indict"? として取りあげられた.以下に,引用しておこう.

Why do we pronounce indict /in-DYTE/? Other legal terms in English that share the Latin root dicere ("to say") are pronounced as they are spelled: edict, interdict, verdict.

Indict means "to formally decide that someone should be put on trial for a crime." It comes from the Latin word that means "to proclaim."

We pronounce this word /in-DYTE/ because its original spelling in English was endite, a spelling that was used for 300 years before scholars decided to make it look more like its Latin root word, indictare. Our pronunciation still reflects the original English spelling.

The other words ending in -dict were either borrowed directly from Latin or the English pronunciation shifted when they were respelled to reflect a closer relationship to Latin.

ラテン語形を模して <c> が挿入されたものの発音が追随しなかった indict に対し,綴字と発音が結果的に一致した -dict 語の例として edict, interdict, verdict が挙げられている.しかし,実際には -dict に限らず,より広く ct を示す語について語源的綴字としての <c> の挿入が確認され,その綴字にしたがって発音は /kt/ に対応する結果となっている.例として,conduct (ME conduit), distracted (ME distrait), perfect (ME parfit), subject (ME suget), victual (ME citaile) などを挙げておこう.<t> → <ct> は,語源的綴字の典型的なパターンの1つだったといえる(cf. 「#1944. 語源的綴字の類型」 ([2014-08-23-1])).

ただ1つ注意しておきたいのは,《古風》ではあるが「(詩・文)を作る;書く」という意味で indite/endite という姉妹語も存在することである.indict と indite は,したがって2重語 (doublet) ということになる.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow