2020-06-12 Fri

■ #4064. なぜ were はこのスペリングで「ウィア」や「ウェア」ではなく「ワー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][bre][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

昨日の記事「#4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか?」 ([2020-06-11-1]) に引き続き,類似の問題です.were は,英語の正書法規則に則って発音すれば here, mere, sphere などと脚韻を踏んで [wɪə] となるか,あるいは ere, there, where などと脚韻を踏んで [wɛə] 辺りになりそうですが,実際には [wəː] などと発音されます.これはなぜでしょうか.

これは,昨日の are と同様に were もまた超高頻度の機能語として弱化と強化を繰り返してきた結果として説明されます.対応する古英語の形態は,標準的とされる West-Saxon 方言で wǣre や wǣron でした(cf. 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])).これが中英語にかけて [wæːrə] → [wɛːrə] → [wɛːr] と規則的に発達しました.ここまでは there や where などと同じ経路をたどっています.

しかし,この後 were は袂を分かちます.例の超高頻度の機能語としての性(さが)で,弱化が生じ,母音が短化して [wɛr] となります.ここからは -er をもつ多数の語と足並みを揃えて母音が規則的に発達し,[wə] となりました.現在,弱く発音されるときの発音が,この [wə] です.一方,これをもとに新たに強化(長化)した発音も生まれ,現在の通常の発音 [wəː] が定着したというわけです (Jespersen (130; §4.432)) .

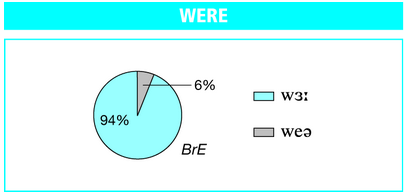

歴史のある段階で were が there や where と袂を分かったと述べましたが,実は必ずしもそうだったわけではありません.袂を分かたずに発達したとおぼしき,there や where と脚韻を踏む [wɛə] の発音も,マイナーとはいえ現在でも行なわれているからです.LPD の Preference poll によると,この発音は,イギリス英語で強形として使用される場合に6%という割合ではありますが,確かに行なわれていることがわかります(←私もイギリス滞在中にこの発音をよく聴きました).

昨日の記事のシメの部分を were に関して繰り返したいと思います.were は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「ウィア」だったかもしれないのです(「ウェア」は実際に6%の現行発音).現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-06-11 Thu

■ #4063. なぜ are はこのスペリングで「エァ」ではなく「アー」と発音するのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][be][spelling_pronunciation_gap][vowel][gvs]

be 動詞の are は,英語の正書法規則に則って発音すれば [ɛə] となるはずです.語頭に別の子音(字)を補ってみればわかるとおり,bare, care, dare, fare, hare, mare, rare, ware などではいずれも [ɛə] で脚韻を踏みます.are は超高頻度の単語であり,見慣れても読み慣れてもいるために,普段このスペリングと発音の不規則性には気づきませんが,実はおかしな対応関係になっているのです.今回はこの謎に迫ってみましょう.

are の語源形は,古英語 Anglia 方言の複数形主語に対応する be 動詞の形態 aron (Old Northumbrian) や earun (Old Mercian) にあります.これは古英語で標準的とされた West Saxon 方言などでは用いられなかったので「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) の屈折表には現われていません.古英語の aron や earun は,中英語期に語末音節を弱化させ,are のような形態へと水平化していきました.

中英語でのこの語の発音は,長い語幹母音を示し,語末母音も曖昧母音としてかろうじて生き残っていたと思われます.つまり,/aːrə/ ほどの発音です.その後,もし通常の音発達を遂げていたならば,care が [kaːrə] → [kaːr] → [kɛːr] → [kɛər] → [kɛə] と変化してきたのと平行的に,[aːrə] → [aːr] → [ɛːr] → [ɛər] → [ɛə] となっていたはずです (cf. Minkova 279) .しかし,are に関してはそうはなりませんでした.なぜでしょうか.

それは先にも触れたように are が超高頻度語であり,しかも機能語であるためです.be 動詞を含め助動詞,代名詞,前置詞などの機能語類は,頻用されるため,発音がすり減って弱化しがちです.一方,あまりに弱化しすぎては用を足しませんので,意識的な強化を施して,発音をしっかりしたものに再生させます.この語類は,歴史上頻繁に弱化と強化を繰り返してきました(cf. 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1]),「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]),「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])).

この観点から改めて are の発音の発達をみてみましょう.中英語では [aːrə] → [aːr] まで進みましたが,その後,語幹母音の弱化,もっと具体的にいえば短化が生じ,[ar] となりました.短母音となった以上,長母音のみに作用する近代英語期にかけての大母音推移 (gvs) に突入することもなく,care などとは袂を分かちながら,近代英語期でもこの [ar] を保ち続けました(ただし,長母音形に由来する形態は非標準的には残存し,ain't を生み出したという洞察もあります (Jespersen (130; §4.432))).

近代英語期の [ar] はさらに弱まって,[a] や [ə] となり,これが現在 we're, they're のようにアポストロフィを伴った省略形として綴られる場合の発音に相当します.一方,意識的な強化を経た形態として,単純に母音を長化させた [aːr] が発達しました.これが現在の通常の発音である [ɑə] や [ɑː] に終着しました.

are は,超高頻度の機能語であるがゆえに,歴史を通じて弱化と強化の過程にさらされてきました.様々な形態が現われては消えるというプロセスを繰り返し,結果として,そのなかのいずれかの形態が現代標準英語にまで生き延びてきた,ということになります.場合によっては,実に「エァ」だったかもしれないのです.現在でも非標準発音を探してみれば,様々な形態が残っているはずです.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

2020-06-09 Tue

■ #4061. sprite か spright か [doublet][spelling][reverse_spelling][johnson]

昨日の記事「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) で少し触れたように,現代英語で「妖精,小鬼」を意味する sprite/spright は spirit の異形にすぎず,語源を一にする.

sprite に対する spright の綴字は非歴史的であり,語末の <-ite> ≡ /-aɪt/ ≡ <-ight> という関係からの "reverse spelling" の例である("reverse spelling" については「#34. thumb の綴りと発音」 ([2009-06-01-1]),「#724. thumb の綴りと発音 (2)」 ([2011-04-21-1]),「#283. delectable と delight」 ([2010-02-04-1]) を参照).

spright の綴字では16世紀に初出し,Shakespeare の Folio や Quarto の諸版,また Spenser では,むしろ一般的に使われていた.おもしろいことに Johnson の辞書には両方の見出しが立てられており,"spright" の見出しのもとで,sprite と綴られるべきだが,習慣 (custom) としては spright で決着がついているとの言及がある.Johnson らしい対処の仕方である.なお,現代では sprite のほうが普通だ.

形容詞接尾辞を付した spritely/sprightly, spriteful/sprightful は「元気な,活発な」を意味し,そこから接尾辞が再び落ちた spright それ自身も同義の形容詞として用いられることがある.これらの形容詞には「妖精,小鬼」の元気なイメージも重なっているかもしれないが,おそらく語根の原義に含まれる "animating or vital" が源泉だろう.昨日の記事で触れたように,ノンアルコール飲料「スプライト」 (Sprite) は,元気にはじける炭酸が魅力である.

2020-05-17 Sun

■ #4038. 年度初めに「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット [hellog_entry_set][alphabet][hel_education][writing][orthography][grammatology][romaji][spelling][elt]

本ブログでは,英語のアルファベット (alphabet) に関する記事を多く書きためてきました.今年度はようやく年度が始まっているという学校が多いはずですので,先生方も児童・生徒たちに英語のアルファベットを教え始めている頃かと思います.算数のかけ算九九と同じで,アルファベットの学習も基礎の基礎としてドリルのように練習させるのが普通かと思います.しかし,先生方には,ぜひとも英語アルファベットの成立や発展について背景知識をもっておいてもらえればと思います.その知識を直接子供たちに教えはせずとも,1文字1文字に歴史的な深みがあることを知っているだけで,教えるに当たって気持ちの余裕が得られるのではないでしょうか.以下に,そのための記事セットをまとめました.

・ 「英語の先生がこれだけ知っておくと安心というアルファベット関連の話し」の記事セット

この記事セットは,実際には何年も英語を学び続けてきた上級者に対しても十分に楽しめる読み物となっていると思います.アルファベットに関するネタ集としてもどうぞ.

2020-05-13 Wed

■ #4034. 3重字 <tch> の綴字に貢献した Caxton [caxton][spelling][orthography][consonant][trigraph][romaji][grahotactics]

昨日の記事「#4033. 3重字 <tch> の分布と歴史」 ([2020-05-12-1]) に引き続き,無声後部歯茎破擦音 [ʧ] に対応する <tch> という3重字 (trigraph) について.昨日も述べたように,中英語ではこの子音を表わす綴字には様々なものがあり,<cc>, <cch>, <hch>, <tch> のほか <chch> など大仰な組み合わせもあった.このように子音字をいくつか重ね合わせるのは,直前の母音が短いことを示す英語の綴字に特徴的な重複 (doubling) の慣習によるものである.理屈上は <chch> のような綴字が最も忠実な重複の形式だったのだろうと思われるが,さすがに大袈裟に過ぎるという意識が働いたのか,やがて他の綴字に席を明け渡していくことになった.その際に影響力を行使した可能性があるのが,後期中英語の印刷家 William Caxton (1422?--91) である.Carney (121) は,<tch> の綴字慣習を Caxton に帰し,評価している.

We owe the <tch> spelling to Caxton. The literally 'doubled' spelling <chch> was in use in Middle English, though it was often simplified to <cch> . . . . The <t> of Caxton's spelling has some phonetic appropriateness and the longer *<chch> would exceed the general limits on the size of consonant spellings. There is a clear graphotactic constraint on doubling a digraph: *<thth>, *<shsh>, *<ngng>.

Caxton について <tch> に注目して調査したことはないので,Caxton のテキスト間での分布や,その後の後世への影響が直接的だったのか,どの程度大きかったのか等に関してここでは判断できない.しかし,<tch> という現代英語の正書法のなかでも割と異端的な部類に属すると思われる3重字の普及に,かの印刷家が一枚噛んでいたとするならば愉快な話しである.昨日の記事で取り立てた matcha (抹茶)の陰に,Caxton が隠れていたかもしれないのだ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

2020-05-12 Tue

■ #4033. 3重字 <tch> の分布と歴史 [spelling][orthography][consonant][phonotactics][digraph][norman_french][digraph][trigraph][romaji]

中学1年生の英語教科書に,英語綴字の世界に徐々に誘うためにヘボン式ローマ字を経由するという試みがあるようだ.そこで「抹茶」は matcha と綴られるとの記述がある.案の定それ以上の詳しい説明はなく,ヘボン式ローマ字(そして含意として英語の正書法の一部)では,そのように綴られるのだとさらっと提示されているだけである.今回は,この無声後部歯茎破擦音 [ʧ] に対応する <tch> という3重字 (trigraph) が,英語の正書法において,そしてその歴史において,どのように位置づけられてきたかを考えてみたい.

現代英語の正書法では,[ʧ] の発音に対しては <ch> という2重字 (digraph) の対応が最も普通である (ex. chance, child, choose, crunchy, duchess, luncheon, bench, such, which) .しかし,主に語末において問題の <tch> への対応例も少なくない.例えば,「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1]) でみたように古英語の口蓋化 (palatalisation) で生じた語形に由来する batch, ditch, match (相手), watch, wretch などがすぐに挙げられるし,「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]) でみたように catch といった Norman French 由来の借用語や,その他フランス語からの借用語の例として crotch, match (マッチ棒),butcher, hatchet, hutch などもある.

Upward and Davidson (159) によれば,<tch> の事例の7割ほどは,ゲルマン系の語の語末において起こっているという.語中に現われる例は,上にいくつか示したもののほか,重要な語として古英語から文証される kitchen を挙げておこう.

また,相対的に目立たないが,上述の通りフランス借用語の例も確かにある.それらの語は,中英語期の借用時にこそ boucher, hachet, huche などと <ch> で綴られたが,後に <tch> をもつ本来語に引きつけられたのか,butcher, hatchet, hutch という綴字へ鞍替えした.鞍替えといえば逆のパターンもあり,初期近代英語では atchieve, batcheler, dutchess, toutch などと綴られていた語が,後に <ch> で綴られるようになっている (Upward and Davidson 159) .

語の内部での位置についていえば,「#3882. 綴字と発音の「対応規則」とは別に存在する「正書法規則」」 ([2019-12-13-1]) で触れたように,<tch> が語頭に立つことは原則としてない.

音素配列論の観点からは,<tch> に先行する母音は原則として短母音であるという特徴がある.しかし,aitch (= H) だけは例外で2重母音が先行している.これは,オリジナルの ache の綴字が「痛み」を意味する語と同綴りになってしまうことを嫌った19世紀の刷新とされる (Upward and Davidson 159) .

改めて中英語にまで話しを戻すと,当時の綴字の多様性はよく知られている通りだが,問題の無声後部歯茎破擦音についても <cc>, <cch>, <chch>, <hch>, <tch> などの異綴りがあった.現代英語の <tch> をもつ語群が,その安定的な綴字を示すようになるのは1600年頃だという (Upward and Davidson 38) .

最後に世界の諸言語からの借用語にみられる,多少なりともエキゾチックな <tch> を挙げておこう.apparatchik, datcha, etch, ketchup, kvetch, litchi, patchouli, potlatch, sketch. そして興味深い固有名の例も.Aitchison, Batchelor, Bletchley, Cesarewitch, Craitchit, Dutch, Hitchin, Hutchinson, Kitchener, Mitchell, Redditch, Ritchie, Saskatchewan, Thatcher.

このような複雑な歴史を経てどうにかこうにか定着した英語正書法の <tch> が,ヘボン式ローマ字による matcha (抹茶)の綴字に引き継がれていることになる.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2020-05-09 Sat

■ #4030. -ant か -ent か (3) [spelling][suffix][phoneme][statistics]

2日間の記事 ([2020-05-07-1], [2020-05-08-1]) で標題について考えてきた.両接尾辞の分布を説明することは,共時的にも通時的にも完全にはできないようだ.しかし,Upward and Davidson (423) は,関与する754語に基づいた調査を通じ,ある種の傾向を見出した.どちらの接尾辞を取るか,接尾辞の直前の音素によっておよそ予想できるという.あくまで確率論的な指摘だが,実際的に役立ちそうだ.

| Phonemes | /p/ | /b/ | /t/ | /d/ | /k/ | /g/ | /ʧ/ | /ʤ/ | /m/ | /n/ | /l/ | /r/ | /f/ | /v/ | /s/ | /z/ | /ʃ/ | /w/ | /eɪ/ | /aɪ/ | /ɔɪ/ | /aʊ/ | /ɪ/ | /ʊ/ |

| Letters | <p | b | t | d | c | g | ch | g(e) | m | n | l | r | f | v | s/c | s | ti | (q)u | a | i | oy | ow | i | u> |

| <-ant/ce> | 4 | 1 | 62 | 26 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 40 | 24 | 62 | 4 | 14 | 10 | 13 | - | - | 2 | 11 | 6 | 1 | 16 | 6 |

| <-ent/ce> | 8 | 5 | 33 | 62 | - | - | - | 42 | 1 | 24 | 48 | 27 | - | 4 | 66 | 4 | 15 | 17 | - | - | - | - | 49 | 13 |

この確率表を実用的に解釈すれば,Upward and Davidson (423) が以下に述べる通りとなる.

Positive cues for <a> spellings are accordingly a stem-final /k, g, ʧ, f/ or any of the diphthongs /eɪ, aɪ, ɔɪ, aʊ/. The only positive cue for <e> spellings is a previous /kw/. Stems ending in <-ul-> tend to have <-ent>: corpulent, flatulent, flocculent, fraudulent, opulent, succulent, truculent, turbulent, virulent. Exceptions are: ambulance, petulant, stimulant.

The spelling is therefore predictable in words such as: significance, elegance, trenchant, infant, abeyance, reliance, annoyance, allowance, eloquent, consequent.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2020-05-08 Fri

■ #4029. -ant か -ent か (2) [spelling][suffix]

昨日の記事「#4028. -ant か -ent か」 ([2020-05-07-1]) で,接尾辞 -ant と -ent の分布がきれいに説明づけられない問題に触れた.この問題は,そのまま -ance か -ence か,あるいは -ancy か -dency かという問題にも飛び火する.いずれも互いに関連するラテン語の接尾辞に由来するからだ.

Web3 を参照した Upward and Davidson (422) による報告をみてみると,母音字の揺れに関してどちらも同じくらいよく使われる例として,ascendancy/ascendency, dependant/dependent (n.), pendant/pendent (adj.) が挙げられている.個人の綴り方の好みの問題ということなのだろうか.

また,通常は一方の母音字での綴字が用いられるが,他方の綴字もないわけではないという例もある.expellant, propellant は通常 <a> で綴られるが,<e> もないではないといい,impellent, repellent は通常 <e> で綴られるが,<a> もあり得るという.

しかし,大半は原則として片方の綴字しかダメというものである.ascendant, attendance, descendant, intendant, pendant (n.) は <a> で,dependency, dependent (adj.), tendency, transcendent, superintendent は <e> で綴らなければならない等々.

とにかく英語語彙を通じて一貫性がないというのが悩ましい.dependent も dependant も可だが,否定の接頭辞をつけた場合には independent しかダメというのも理屈では説明できない.

方言事情で綴字が混沌としていた中英語はおいておくにせよ,近代英語辺りからの揺れの様子を各単語について追ってみるとおもしろいかもしれない.しかし,気が狂いそうなほどデタラメな分布が明らかになるのではないかと怯えて,なかなか手が出ない.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2020-05-07 Thu

■ #4028. -ant か -ent か (1) [spelling][suffix][latin][french][participle][etymological_respelling][sobokunagimon]

英語には語尾に -ant, -ent をもつ語が多く存在します.abundant, constant, important, attendant, descendant, servant; apparent, convenient, diligent, correspondent, president, solvent 等々.典型的には行為・性質・状態などを表わす形容詞として用いられますが,そこから派生して,関係する人・物を表わす名詞として用いられることもしばしばです.形容詞や名詞として用いられるのは,これらの接尾辞がラテン語の現在分詞語尾に由来するからです.attendant とは,いわば "(an/the) attending (one)" に等しいわけです.

-ant と -ent はラテン語の現在分詞語尾に由来すると述べましたが,正確にはそれぞれ -ans と -ens という形態でした.これらはラテン語で主格単数の屈折形なのですが,それ以外の屈折形では子音に s の代わりに t が現われ,たとえば単数対格男・女性形では -antem, -entem となります.この t が現代英語における -ant と -ent の t の祖先ということになります.

さて,問題は母音字です.a と e は何が違うのかということです.端的にいえば,ラテン語の動詞にはいくつかの活用パターンがあり,基体となっている動詞の活用パターンに応じて現在分詞形が -ans となるか -ens となるかが決まっていました.具体的には第1活用として分類されている動詞が -ans で,第2,3,4活用として分類されているものが -ens でした.英語に借用されてきた語では,もとのラテン語の現在分詞形に由来する母音字が継承されているというわけです.

しかし,そう単純な話しでもありません.というのは,ラテン語で区別されていた2種の現在分詞接尾辞は,フランス語では早期に -ant へと集約されてしまっていたからです.もしそのフランス単語が英語へ借用されてきたとすれば,究極のラテン語の語源形に照らせば -ent となるはずのところが,代わりにフランス語化した -ant として英語に取り込まれたことになるからです.例えばラテン語の crescent はそのまま英語に crescent として入ってきましたが,一方でフランス語化した croissant という形でも入ってきています.ラテン語形とフランス語形の混乱は,persistent と resistant,superintendent と attendant 等にもみられます.実にややこしい状況になってしまいました (Upward and Davidson 88--89) .

結論としては,建前上ラテン語の基体の動詞の活用パターンに応じて -ant か -ent かが決まっているといえますが,実際のところは -ant へ集約させたフランス語形の干渉により,両接尾辞の間に混同と混乱が生じ,必ずしもきれいに説明できない分布となってしまったということです.

英単語の発音としては,これらの接尾辞には強勢が置かれることはないので,発音上はともに /-ənt/ となり,区別できません.それなのに綴字上は区別しなければならないわけですから学習者泣かせです.この困難は,先に発音を習得する英語母語話者の綴字学習者にとってむしろ深刻です.例えば,ネイティブが relevant (正)ではなく relevent (誤)と綴り間違えることなど日常茶飯です(cf. 「#3889. ネイティブがよく間違えるスペリング」 ([2019-12-20-1])).ただし,さらに語尾がつくなどして長くなった派生語で,問題の接尾辞に強勢が置かれる場合には,本来の母音の音色が明確に現われます(cf. confident /ˈkɑnfɪdənt/ と confidential /ˌkɑnfɪˈdɛnʃl/ を参照).

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2020-04-24 Fri

■ #4015. いかにして中英語の発音を推定するか [methodology][phonetics][phonology][comparative_linguistics][reconstruction][cognate][me][dialect][spelling][sobokunagimon]

録音記録など直接の音声証拠が残っていない古い時代の言語音をいかにして推定するかという問いは,素朴な疑問でありながら,歴史言語学にとって本質的な課題である.英語史におけるこの課題については,これまでも一般的な観点から「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1]),「#758. いかにして古音を推定するか (2)」 ([2011-05-25-1]) などで取り上げてきた.

しかし,推定の対象となる時代によっても,推定のために利用できる手段には違いがある.今回は Smith (40) を参照して,とりわけ中英語の発音を推定する方法に注目してみたい.5点ほど挙げられている.

a) "reconstruction", both comparative (dealing with cognate languages) and internal (dealing with paradigmatic variation);

b) analysis of "residualisms" surviving in modern accents of English;

c) analysis of the writings of spelling-reformers and phoneticians from the Early Modern English period, supplying information about usages closer to the Middle English period than now;

d) analysis of contemporary verse-practices, based on the analysis of rhyme, alliteration and meter; and

e) analysis of spellings.

逆順にコメントを加えていきたい.e) のスペリングの分析というのは拍子抜けするくらい当たり前のことに思われるかもしれない.中英語は表音文字を標榜するローマン・アルファベットを用いて書かれている以上,単語のスペリングを参考にするのは当然である.しかし,現代英語の発音とスペリングの関係を考えてみれば分かるように,スペリングは素直に発音を表わしているわけではない.したがって,中英語においても完全に素直に発音を表わしていたわけではいだろうという懐疑的な前提がどうしても必要となる.それでも素直ではないとはいえ少なくとも間接的な形で発音を表わそうとしていることは認めてよさそうであり,どのように素直でないのか,どのくらい間接的なのかについては,当時の文字体系やスペリング体系の詳細な分析を通じてかなりの程度明らかにすることができる.

d) は韻文の利用である.中英語の韻文は,とりわけ後期にかけて大陸から新しくもたらされた脚韻 (rhyme) が栄えた.脚韻の証拠は,とりわけ母音の質量や強勢位置に関して多くの情報を与えてくれる.一方,古英語で隆盛をきわめた頭韻 (alliteration) は中英語期には陰りをみせたものの,北西方言を中心に根強く生き残り,中英語の子音や強勢位置に関するヒントを与え続けてくれる.また,韻文からは,上記の脚韻や頭韻とも密接に関わるかたちで韻律 (meter) の種々の要素が,やはり当時の発音に示唆を与えてくれる.

c) は,後続する近代英語期に史上初めて本格的に現われてくる音声学者たちによる,当時の発音についてのメタ・コメントに依拠する方法である.彼らのコメントはあくまで近代英語期の(主として規範的な)発音についてだが,それが正確に推定できれば,前代の発音についても大きなヒントとなろう.一般的な音変化の特徴を理解していれば,出力(近代英語期の発音)から逆算して入力(中英語期の発音)を得られる可能性が高まる.

b) 近現代の周辺的な方言には,非常に古い形式が残存していることがある.時間軸をさかのぼるのに空間軸をもってする,という手法だ.関連して「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),「#2019. 地理言語学における6つの原則」 ([2014-11-06-1]) などを参照されたい.

最後に a) は,関連する諸言語との比較 (comparative_linguistics) に基づく再建 (reconstruction) や内的再建による理論的な推定法である.再建というと,文献のない時代の言語を復元する手法と思われるかもしれないが,文献が確認される古英語,中英語,近代英語においても証拠の穴を埋めるのに十分に利用され得る.

中英語の発音の研究は,上記のような数々の手法で進められてきており,今では相当詳しいことが明らかにされている.

・ Smith, Jeremy J. "Periods: Middle English." Chapter 3 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 32--48.

2020-03-04 Wed

■ #3964. 古英語の "digraph controversy" (2) [digraph][oe][spelling][phonetics][phonology][vowel][diphthong][typography][reconstruction][minimal_pair]

[2020-02-24-1] の記事で取り上げた論争について続編をお届けする.

古英語で <ea>, <eo>, <ie> と綴られる3種の2重字 (digraph) は,それぞれ歴史的には短い音素と長い音素のいずれをも表わしているとされる.つまり,古英語では同じ2重字で綴られていながらも,音韻的には「短い2重母音」と「長い2重母音」(現代の文献ではしばしば第1母音字に長音記号 (macron) を付して表記される)が区別されていたということだ.素直に解釈すれば,<ea> ≡ [ɛɑ], <ēa> ≡ [ɛːɑ], <eo> ≡ [eo], <ēo> ≡ [eːo], <ie> ≡ [ie], <īe> ≡ [iːe] のような対応関係と解してよさそうだが,これが論争の的になっているのだ.それもただの論争ではない.古英語文献学において最も複雑かつ辛辣な論争である.

実のところ,これら長短の2重母音のいずれも古英語の終わりには滑化し,2重母音ではなくなってしまう.その点では後の英語音韻史にほとんど影響を与えていないわけであり,一見するとなぜそれほど大きな論争になるのか分かりにくいだろう.しかし,これは古英語の音韻体系に関する問題にとどまらず,類型論的な意義をもつ問題であり,だからこそ論争がヒートアップしているのだ.以下,Minkova (178--79) に従って,2重母音に長短の区別があったとする説に反対する論拠を挙げてみよう.

まず,先の記事にも述べたように,類型論的にいって2重母音に長短の区別がある言語はまれである.そのようなまれな母音体系を,古英語のために再建してもよいのかという問題がある.そのような母音体系があり得ないとまではいえないものの,非常にまれだとすれば,そもそも仮説的な再建の候補として挙げてよいものだろうか.これは,なかなか反駁しにくい反対論の論拠である.

もう1つの議論は,上の3種の2重母音とは別の2重母音 [ej] は,特に長短の区別を示していないということに依拠する.語源的にはこの2重母音は長短の区別を示していたが,古英語では語源的には長いはずの hēȝ (hay) と短いはずの weȝ (way) が特に対立をなしていない.とすれば,問題の3種の2重母音についても長短の区別はなかったという可能性が高いのではないか.

3つめに,後の音韻史を参照してみると,「短い2重母音」はやがて短母音と融合していくことになる.つまり,「短い2重母音」は2重字で綴られているので勘違いされやすいが,実はもともと1モーラの母音だったのではないか.そこから対比的に考えると,「長い2重母音」は実は2モーラの普通の2重母音にすぎないのではないか.

最後に,そもそも2重母音の長短の区別を実証する最小対 (minimal_pair) が限られていることだ.限られている例を観察すると,音素として異なるとする解釈によらずとも,別の解釈により説明し得る.

今回は一方の側の論拠を紹介したにすぎないが,両陣営が各々の論拠を立てて激しい論争を繰り広げている.たかが2重母音,されど2重母音.恐るべし.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-24 Mon

■ #3955. 古英語の "digraph controversy" [digraph][oe][spelling][phonetics][phonology][vowel][diphthong][typography][reconstruction]

古英語研究の重要な論争に "digraph controversy" というものがある.2つの母音字を重ねた <ea>, <eo>, <ie> などの2重字 (digraph) がいかなる母音を表わすのかという問題である.母音の質と量を巡って様々な見解が提出されてきた.

古英語の写本では <ea>, <eo>, <ie> などと綴られているのみだが,現代の校訂版ではしばしば <ea>, <eo>, <ie> とは別に,第1母音字に長音記号 (macron) を付した <ēa>, <ēo>, <īe> という表記もみられる.これは <ea> と綴られる音には,歴史的には「短い」ものと「長い」ものがあったことが知られているからである.しかし,長音記号のないバージョンとあるバージョンとで,実際に古英語期において母音の質と量がどのように違っていたのかを突き止めることは難しい.そこで様々な推測がなされることになる.

最もストレートなのは,綴字そのままに「短い2重母音」と「長い2重母音」を想定する案である.<ea> ≡ [ɛɑ], <ēa> ≡ [ɛːɑ], <eo> ≡ [eo], <ēo> ≡ [eːo], <ie> ≡ [ie], <īe> ≡ [iːe] などと再建する(「#2497. 古英語から中英語にかけての母音変化」 ([2016-02-27-1]) の母音一覧表を参照).しかし,類型論的にみて,少なくともゲルマン語派には2重母音 (diphthong) で短いものと長いものが区別されるケースはないことから,疑問が呈されている.

それに対して,長音記号のないバージョンは単母音 (monophthong) であり,あるバージョンは2重母音 (diphthong) であるという解釈がある.この説については Minkova (178--79) がいくつかの論拠を挙げているが,ここでは詳細には踏み込まない.この説に従って再建された音価を以下に示そう (Minkova 156) .

| Value | Example | ||

| Digraph | Early | Late | |

| <ēa> | æʊ | æə | strēam 'stream' |

| <ea> | æə | æ | heall 'hall' |

| <ēo> | eʊ | eə | sēon 'to see' |

| <eo> | ɛə | ɛ | ġeolu 'yellow' |

| <īe> | iʊ | iə, iː | (ġe)līefan 'to believe' |

| <ie> | ɪə | ɪ | ġiefan 'to give' |

古英語を音読する際に,2重字に対してどのような発音を採用するか.フィロロジーの第一級の問題である.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-23 Sun

■ #3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸 [me][vowel][spelling][ormulum][final_e][meosl][digraph]

英語は全般的に母音の長短を表記し分けるのが苦手である.この問題とその背景については,以下の記事などで論じてきた.

・ 「#1826. ローマ字は母音の長短を直接示すことができない」 ([2014-04-27-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1])

・ 「#2092. アルファベットは母音を直接表わすのが苦手」 ([2015-01-18-1])

・ 「#2075. 母音字と母音の長短」 ([2015-01-01-1])

しかし,母音の長短を書き分けようという動きが全くなかったわけではない.あくまで書き分けが苦手だったというだけで,書き分けの方法は模索されてきた.確かに古英語ではそのような試みはほぼなされなかったが,中英語になるといくつかの新機軸が導入され,なかには現代まで受け継がれたものもある.Minkova (189--90) より,そのような新機軸を5点挙げよう.

(1) 後続の子音字を重ねて短母音を表わす

Ormulum で採用された方法.follc (folk), þiss (this), þennkenn (think) などとする.一方,長母音を示すには,一貫していたわけではないが,fó (for), tīme (time) のようにアクセント記号を付す方法も採られることがあった.もっとも,この新機軸は Ormulum 以外ではみられず,あくまで孤立した単発の試みである(cf. 「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1])).

(2) 母音字を重ねて長母音を表わす

aa (aye), see (sea), stoone (stone(s)), ook (oak) など.分かりやすい方法として部分的には現代まで続いている.関連して「#3037. <ee>, <oo> はあるのに <aa>, <ii>, <uu> はないのはなぜか?」 ([2017-08-20-1]) を参照.

(3) 子音字の後に <e> を加えて,その前の母音が長いことを表わす

いわゆる "magic <e>" と称される長母音表記.wife, stone, hole など.中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl) と密接に関連する表記上の新機軸である.本格的に規則化するのは16世紀のことだが,その原型は中英語期に成立していることに注意(cf. 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1]),「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])).

(4) 異なる母音字を2つ組み合わせた2重字 (digraph) で長母音を表わす

<ie> ≡ [eː], <eo> ≡ [eː] など.このような2重字は古英語にもあったが,母音の長短を表わすために使われていたわけではなかった.中英語では2重字が長母音を表わすのに用いられた点で,新機軸といえる.現代英語の beat, boat, bound などを参照.

(5) 母音字に <i/y> を添えて長母音を表わす

イングランド北部方言やスコットランド方言に分布が偏るが,baith/bayth (both), laith/layth (poath), stain/stayn (stone), keip (keep), heid (head), weill (well), bluid (blood), buik (book), guid (good), puir (poor) などとして長母音を表わした.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-14 Fri

■ #3945. "<h> second" の2重字の起源と発達 [digraph][spelling][orthography][latin][greek][consonant][h][exaptation][gh]

英語の正書法には <ch>, <gh>, <ph>, <sh>, <th>, <wh> など,2文字で1つの音を表わす2重字 (digraph) が少なからず存在する.1文字と1音がきれいに対応するのがアルファベットの理想だとすれば,2重字が存在することは理想からの逸脱にほかならない.しかし現実には古英語の昔から現在に至るまで,多種類の2重字が用いられてきたし,それ自体が歴史の栄枯盛衰にさらされてきた.

今回は,上に挙げた2文字目に <h> をもつ2重字を取り上げよう."verb second" の語順問題ならぬ "<h> second" の2重字問題である.これらの "<h> second" の2重字は,原則として単子音に対応する.<ch> ≡ /ʧ/, <ph> ≡ /f/, <sh> ≡ /ʃ/, <th> ≡ /θ, ð/, <wh> ≡ /w, ʍ/ などである.ただし,<gh> については,ときに /f/ などに対応するが,無音に対応することが圧倒的に多いことを付け加えておく(「#2590. <gh> を含む単語についての統計」 ([2016-05-30-1]),「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1])).

現代英語にみられる "<h> second" の2重字が英語で使われ始めたのは,およそ中英語期から初期近代英語期のことである.それ以前の古英語や初期中英語では,<ch>, <gh>, <ph>, <th> に相当する子音は各々 <c>, <ȝ>, <f>, <þ, ð> の1文字で綴られていたし,<sh>, <wh> に相当する子音は各々 <sc>, <hw> という別の2重字で綴られるのが普通だった.

<ch> と <th> については,ラテン語の正書法で採用されていたことから中英語の写字生も見慣れていたことだろう.彼らはこれを母語に取り込んだのである.また,<ph> についてはギリシア語(あるいはそれを先に借用していたラテン語)からの借用である.

英語は,ラテン語やギリシア語から借用された上記のような2重字に触発される形で,さらにフランス語でも平行的な2重字の使用がみられたことも相俟って,2文字目に <h> をもつ新たな2重字を自ら発案するに至った.<gh>, <sh>, <wh> などである.

このように,英語の "<h> second" の2重字は,ラテン語にあった2重字から直接・間接に影響を受けて成立したものである.だが,なぜそもそもラテン語では2文字目に <h> を用いる2重字が発展したのだろうか.それは,<h> の文字に対応すると想定される /h/ という子音が,後期ラテン語やロマンス諸語の時代に向けて消失していくことからも分かる通り,比較的不安定な音素だったからだろう.それと連動して <h> の文字も他の文字に比べて存在感が薄かったのだと思われる.<h> という文字は,宙ぶらりんに浮遊しているところを捕らえられ,語の区別や同定といった別の機能をあてがわれたと考えられる.一種の外適応 (exaptation) だ.

実は,英語でも音素としての /h/ 存在は必ずしも安定的ではなく,ある意味ではラテン語と似たり寄ったりの状況だった.そのように考えれば,英語でも,中途半端な存在である <h> を2重字の構成要素として利用できる環境が整っていたと理解できる.(cf. 「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]),「#459. 不安定な子音 /h/ (2)」 ([2010-07-30-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]),「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1])).

以上,主として Minkova (111) を参照した.今回の話題と関連して,以下の記事も参照.

・ 「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1])

・ 「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1])

・ 「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1])

・ 「#3337. Mulcaster の語彙リスト "generall table" における語源的綴字 (2)」 ([2018-06-16-1])

・ 「#2049. <sh> とその異綴字の歴史」 ([2014-12-06-1])

・ 「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1])

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-05 Wed

■ #3936. h-dropping 批判とギリシア借用語 [greek][loan_word][renaissance][inkhorn_term][emode][lexicology][h][etymological_respelling][spelling][orthography][standardisation][prescriptivism][sociolinguistics][cockney][stigma]

Cockney 発音として知られる h-dropping を巡る問題には,深い歴史的背景がある.音変化,発音と綴字の関係,語彙借用,社会的評価など様々な観点から考察する必要があり,英語史研究において最も込み入った問題の1つといってよい.本ブログでも h の各記事で扱ってきたが,とりわけ「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1899. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (3)」 ([2014-07-09-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]) を参照されたい.

h-dropping への非難 (stigmatisation) が高まったのは17世紀以降,特に規範主義時代である18世紀のことである.綴字の標準化によって語源的な <h> が固定化し,発音においても対応する /h/ が実現されるべきであるという規範が広められた.h は,標準的な綴字や語源の知識(=教養)の有無を測る,社会言語学的なリトマス試験紙としての機能を獲得したのである.

Minkova によれば,この時代に先立つルネサンス期に,明確に発音される h を含むギリシア語からの借用語が大量に流入してきたことも,h-dropping と無教養の連結を強めることに貢献しただろうという.「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]),「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]) でみたように,確かに15--17世紀にはギリシア語の学術用語が多く英語に流入した.これらの語彙は高い教養と強く結びついており,その綴字や発音に h が含まれているかどうかを知っていることは,その人の教養を示すバロメーターともなり得ただろう.ギリシア借用語の存在は,17世紀以降の h-dropping 批判のお膳立てをしたというわけだ.広い英語史的視野に裏付けられた,洞察に富む指摘だと思う.Minkova (107) を引用する.

Orthographic standardisation, especially through printing after the end of the 1470s, was an important factor shaping the later fate of ME /h-/. Until the beginning of the sixteenth century there was no evidence of association between h-dropping and social and educational status, but the attitudes began to shift in the seventeenth century, and by the eighteenth century [h-]-lessness was stigmatised in both native and borrowed words. . . . In spelling, most of the borrowed words kept initial <h->; the expanding community of literate speakers must have considered spelling authoritative enough for the reinstatement of an initial [h-] in words with an etymological and orthographic <h->. New Greek loanwords in <h->, unassimilated when passing through Renaissance Latin, flooded the language; learned words in hept(a)-, hemato-, hemi-, hex(a)-, hagio-, hypo-, hydro-, hyper-, hetero-, hysto- and words like helix, harmony, halo kept the initial aspirate in pronunciation, increasing the pool of lexical items for which h-dropping would be associated with lack of education. The combined and mutually reinforcing pressure from orthography and negative social attitudes towards h-dropping worked against the codification of h-less forms. By the end of the eighteenth century, only a set of frequently used Romance loans in which the <h-> spelling was preserved were considered legitimate without initial [h-].

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-02-03 Mon

■ #3934. イギリスの er とアメリカの uh [interjection][spelling][pronunciation][ame_bre][rhotic][onomatopoeia]

言葉につかえた際などの言いよどみの典型的な filler として,標記の語がある.er も uh も発音上は大差なく /ə, əː, ʌ/ で一致しているといってよいが,スペリングは大きく異なり,辞書では別々の間投詞 (interjection) として扱われている.一般的にいえば,er がイギリス英語,uh がアメリカ英語に典型的な filler である.

この分布は,いわれてみればなるほどと納得できる.標準的には non-rhotic であるイギリス発音(具体的には RP など)を念頭におけば,er というスペリングが,母音のみの発音に対応しているのは普通のことである.一方,rhotic な一般アメリカ英語(具体的には General American など)を念頭におくと,er のスペリングで母音のみの発音に対応させるのには抵抗があるのかもしれない.アメリカ英語では,er のスペリングと発音の間に不規則性が感じられるということで,uh という別の綴り方が「発明」されたのではないか.Cook (183) がこの辺りの事情に触れている.

. . . characters who hesitate in British novels say 'er', whereas those in American novels say 'uh', though the sound is doubtless the same. The American correspondence of <er> would have to be /ər/, whereas <uh> can correspond to /ə/ in a more straightforward way.

なお,er も uh も言いよどみに際する心理的・生理的な作用の結果として発せられた音をスペリングに書き起こした擬声語だが,この形自体はかなり新しい.OED によると,er は初例が1862年,uh は1962年である.

英米変種間のスペリングの差異の例はごまんと挙げることができるが(cf. 「#244. 綴字の英米差のリスト」 ([2009-12-27-1])),発音上の non-rhotic/rhotic の違いがスペリングの差異と密接に関連している今回のような例はほとんど見たことがない.もっとも er と uh はスペリングの差異ではなく,本質的には語の差異であると議論することは可能かもしれないが.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2020-01-28 Tue

■ #3928. スペリングの歴史社会言語学的側面 [sociolinguistics][spelling][orthography][spelling_pronunciation_gap][silent_letter]

英語のスペリングの話題といえば,たいてい発音との乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題が中心となる.1つの文字に多数の音が対応している状況,逆に1つの音に多数の文字が対応している状況,また黙字 (silent_letter) の存在など,話題に事欠かない.本ブログでも spelling の多くの記事で取り上げてきた.

発音とスペリングの対応規則を巡る諸問題は,それ自体,奥が深く,追究していく価値がある.一方,英語史を専門とする立場から強調しておきたいのは,対応規則に勝るとも劣らず,スペリングのもつ社会言語学的側面にも注目してもらいたいということだ.ある単語のスペリングが正しい,あるいは誤りだなどという場合,前提としてあるのは標準的で規範的な正書法 (orthography) の存在である.私たちもよく知っているように,その正書法は決して合理的でも規則的でもないのだが,その割には社会的に「正しい」とのお墨付きがある.

では,誰がそのお墨付きを与えているのか.これを探ろうとすると,英語の正書法が作り上げられてきた歴史,いかにしてそれに社会的な威信が付与されてきたのかの経緯をひもとく必要が生じてくる.busy の <u> が /ɪ/ で発音されること,doubt の <b> が無音となること,colour と color にみられるスペリングの英米差などは,対応規則の問題であると同時に,いやそれ以上に,なぜこのようなスペリング事情が生じてきたのかという歴史社会言語学的な問題なのである.

現代英語のスペリングについて,Cook (178) もその社会言語学的側面に言及している.

Group loyalty manifests itself in several ways in the English writing system. At one level it becomes a matter of patriotism: your national identity is shown by whether you spell in a Canadian, a British or an American fashion. While people accept that speakers have different accents; they are far less tolerant about variations in spelling. A paper of mine was returned with the comment 'American spelling for an American journal': no one has ever required me to use an American accent for an American conference. As Jaffe (2000: 502) puts it, 'Orthography selects, displays and naturalises linguistic difference, which is in turn used to legitimise and naturalise cultural and political identity'.

At another level spelling can be a mark of regional or social group membership. The actual pronunciation of the group can be mimicked through unusual sound correspondences, as in dialect spelling such as 'Down Vizes way zom yoars agoo, When smuggal'n wur nuthen new . . .'. Or an arbitrary group standard can be adopted unrelated to pronunciation, for instance British 'colour' versus American 'color'. Particular conventions act as a way of excluding outsiders, say the chat-room convention of abbreviations such as 'LOL' ('laughing out loud'). Jargon makes insiders feel they belong and outsiders feel uncomfortable, whether the groups consist of teenagers, street gangs, football fans or syntacticians.

英語の素朴な疑問として定番の「○○という単語はなぜ××のような妙な綴り方をするのですか?」に対する解答には,たいてい豊かな歴史社会言語学的背景が潜んでいる.「不規則だから仕方ない,そのまま暗記しよう」で済ますにはあまりにもったいない,知的刺激に富むネタの宝庫である.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

・ Jaffe, Alexandra. "Non-Standard Orthography and Non-Standard Speech." Journal of Sociolinguistics 4 (2000): 497--513.

2020-01-24 Fri

■ #3924. 非標準英語のネイティブがスペリングを学ぶ上で大変なこと [spelling][orthography][cockney][efl][cockney][h]

私を含め日本語を母語とする人々の多くは,英語を外国語としての英語 (EFL) という目線でみている.その立場から,英語の正書法(の学びやすさ/にくさ)を評価したり,あれこれ論じるのが普通である.しかし,正書法に関する限り,英語を母語とする (ENL) 話者の子供も自然に習得するわけではなく,教育制度の下で意識的に学ばなければならない.ENL の子供はすでに英語の音韻論をあらかた習得した上で学習に臨むという点で,EFL学習者とは前提が異なっているので,「#3889. ネイティブがよく間違えるスペリング」 ([2019-12-20-1]) でもみた通り,EFL学習者からみると独特なスペリングの間違え方をすることがある.私たちにとってみれば「EFLの綴り手は辛いよ」と言いたいところだが,ネイティブも別の観点から「ENLの綴り手は辛いよ」とぼやきたいはずである.

とりわけ各種の地域方言など非標準英語を母語(母方言)とするネイティブにとって,標準英語に基づいた英語の表音的な正書法(とはいえ,中途半端な表音主義のそれではあるが)は厄介である.コックニー (cockney) などを母方言とする,音素 /h/ をもたない英語話者にとって,hit と it の発音は同一となるが,書く際には前者を <h> ありで,後者 <h> なしで綴るということを明示的に学習しなければならない.つまるところ暗記ということになり,勘違いすれば hit を <it>,it を <hit> と入れ違いで綴り,赤っ恥を掻くということもあり得る.むしろ,この件に関しては,<h> の音素をもつ日本語を母語とする英語学習者のほうが間違えにくいだろう.

同じようなことが,th-fronting として知られる現象に関してもいえる.これはある英語変種や個人の発音において,th が /θ/ ではなく,前寄りの /f/ で発音されるものである.発音習得中のネイティブの子供にもよくみられる現象だ.Cook (129) は,別の研究者による East Tilbury (Essex) の4--7歳の発音に関する調査結果を次のように紹介している.

Children preferred 'fing' over 'thing' by 56% to 32%, 'nuffing' over 'nothing' by 37% to 34%. Overall they opted for the dialect spelling 30% of the time. Learning to spell English is a problem for any child who speaks English with an accent that is non-standard in a particular country, whether England or Australia. To make the spelling system work, children with non-standard accents have either to invent correspondence rules for their own dialect that are different from those they are taught, that is, <th> corresponding to /f/ or /v/ in East Tilbury, or have to imagine what a standard speaker would say rather than themselves and their parents. In other words to some extent they are in the position of second language learners, basing spelling correspondence on a phonology that is not their own.

日本語母語話者は,英語正書法が(非標準英語)ネイティブに対してもつこの側面には,なかなか気づかないだろう.世界中の英語の綴り手は,いずれにせよ何かしらの困難に直面することになるのだ.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2020-01-21 Tue

■ #3921. スペリングミスの5種類の分類 [spelling][orthography][typology][levenshtein_distance]

「#3889. ネイティブがよく間違えるスペリング」 ([2019-12-20-1]) でネイティブの犯しがちなスペリングミスの例を挙げた.1993年の NFER (The National Foundation for Educational Research) による調査では,11--15歳のネイティブの子供が犯しやすいスペリングミスが明らかにされた.NFER はスペリングミスを以下の5種類に分類している(以下の引用と数値は Cook (124) より).

・ insertion of extra letters, such as the <l> added to 'until'

・ omission of letters, such as the <r> missing from 'occurring'

・ substitution of different letters, such as <a> instead of <i> in 'definate'

・ transposition of two letters, such as <ei> for <ie> in 'freind'

・ grapheme substitution involving more than two letters but only a single cause, for example when an equivalent according to sound correspondence rules is substituted for the usual form, as in 'thort' for 'thought'

5種類のミスの内訳をみてみると,insertion (17%), omission (36%), substitution (19%), transposition (5%), grapheme substitution (19%), その他 (3%) ということである.この数値を見ておよそそんなところだろうという印象だったが,grapheme substitution が予想よりも多かったので,ちょっとした発見だった.成人の数値はまた異なってくるかもしれないし,さらにネイティヴではなくL2学習者ならば,やはり別の数値が出るのではないかと疑われる.

もちろんL1, L2学習者にかかわらず,このスペリングミスの5種類の分類は単純明快で,一般的に利用できるように思われる.スペリングのミスのみならず,その変化や変異の類型にも役立つ分類だろう.

なお,スペリングの差異を測定する方法としては,ほかに "Levenshtein distance" (levenshtein_distance) というものもある.これについては「#3406. Levenshtein distance」 ([2018-08-24-1]),「#3399. 綴字の類似度計算機」 ([2018-08-17-1]),「#3397. 後期中英語期の through のワースト綴字」 ([2018-08-15-1]),「#3398. 中英語期の such のワースト綴字」 ([2018-08-16-1]) を参照.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

2020-01-11 Sat

■ #3911. 言語体系は,本来非同期的な複数の時のかたちが一瞬出会った断面である [spelling][orthography]

「#3083. 「英語のスペリングは大聖堂のようである」」 ([2017-10-05-1]),「#3874. 「英語の正書法はパリのような大都会である」」 ([2019-12-05-1]) で,英語正書法を建築物や都市になぞらえる見方を紹介したが,『文化系統学への招待』を読みながら,この見方を後押しする論考に出会った.中谷による「一九世紀擬洋風建築とG・クブラーの系統年代について」と題する,美術史学者クブラー (George A. Kubler) の批評である.クブラーが著書 The Shape of Time: Remarks on the History of Things (Yale UP, 1962) (邦訳『時のかたち』)で展開した論を分かりやすく要約してくれている.以下,中谷 (87--89) より引用する.

たとえば彼が述べる事物とは,一つの要素に還元することはできない.それは便宜的な命名にすぎず,むしろ出自の異なる要素を内包したクラスター(束)なのである.クブラーによって新たに示された概念とは,事物の分類に,時間の流れを取り入れたことであった.またその時間の単位は一様ではなく,それぞれの事物を構成する各要素はそれぞれに固有の時間を持っている.そのため,それら事物がさらに総合化され新たな事物として結実するとき,その事物は本来非同期的であった複数の時のかたちが一瞬出会ったかのような形態(断面)を持つと主張するのである.そしてクブラーは,これら時のなかでの事物へと編成される一連の流れをクラス〈class〉という概念によって説明した.またあらゆる事物は,過去の事物が抱えた問題に対する解答として現れるものであり,同時にそれは新たな問題を生み出す.よって事物の流れは,新しい解答群によってつながれ,洗練されてゆくのである.クブラーはこれを開かれたクラスすなわちシークエンス〈sequence〉と定義している.また逆に,解答が出つくし,新たな解決による広がりの可能性を失ったものを,閉じたクラスすなわちシリーズ〈series〉と定義している.

たとえば,大聖堂のような大規模な構築物は,異なるシークエンスに属する技術やモチーフの複合体である.

そのうえこれらの提案は,いずれも時のなかでの,クラスの特異な回復性を導き出す.たとえば閉じたクラスも,再発見によって再び開いたクラスへと展開していく可能性をつねに秘めているのである.文中クブラーはアボリジニの樹皮絵画と現代芸術における抽象的線描との共通性を指摘したり,またメキシコ古代文明における生け贄の象徴であったチャックモールとイギリスの現代彫刻家であったヘンリー・ムーア (Henry Moore) の彫刻との共通性を指摘している.一般的にはこれらの間になんらの必然的コンテクストも介在しない.むしろ恣意的な模倣,あるいは偶然の一致とみなされる.しかしながらクブラーの考えにしたがえば,それらはいったん閉じたクラスが,流転のなかで再び人間にみいだされ新しいクラスを構成しはじめるという関係(シークエンス)によって最連結されているのである.クブラーはこのような通常の地理的,時間的連続性を超えた,人間による発見的イベントをも文化形成の重要なモーメントとして引きずりこもうとしたのであった.この射程は大きい.

さらにクブラーは次に,実際の事物の,過去から現在までの伝搬の仕方について考察している.雑多な多数の解答群が散乱するだけであれば,現在まで,その問題が受け継がれることはないだろう.よって事物には,クラスの発端となる特別な物体――プライム・オブジェクト〈prime object〉的存在が存在した.それを先頭に,その後ろに,その複製品や派生物がつらなることによって,一つのクラスが伝搬されるのである.プライム・オブジェクトとは,つまりは発明物であり,特定の問題に対する初歩的だが決定的な解答である.またプライム・オブジェクトからはじまる模倣は,完全なコピーではなく,むしろ時がたつにつれて,完全を期そうとも,伝言ゲームのように不可避的に変形し,時の流れ自体が自律的に突然変異 (mutant) をも生み出すのだ.

やや長く引用したが,この文章は,正書法体系や言語体系およびその通時的変化を考える上でで,示唆的な指摘に富んでいる.たとえば,言語体系は「異なる要素を内包したクラスター(束)」であり,それを「構成する各要素はそれぞれに固有の時間を持っている」.英文法を考えてれみば,仮定法という項目は印欧祖語に由来する非常に古い項目だが,完了形は古英語になってようやく始まった項目であり,(現代的な)進行形は近代英語期にかけて生じた若い項目にすぎない.それぞれの項目の「年齢」は大きく異なるが,現代英語の文法体系という一つ屋根の下で共生している.それらは本来非同期的な項目だったのだが,現代英語にかけて偶然に一瞬出会うことになり,その一瞬の断面を私たちは今眺めているのである.

また,そのような現時点の英文法体系は完璧なものではなく,幾多の「問題」を抱えている.これに対して「新しい解答群」が出され,それによって英文法の流れが「つながれ,洗練されてゆく」.この意味で,英文法体系は「開かれたクラスすなわちシークエンス〈sequence〉」である.

文法体系にせよ正書法体系にせよ,言語に関する体系は「本来非同期的な複数の時のかたちが一瞬出会った断面」としてとらえることができる.刺激的で魅力的な言語観ではないか.

・ 中谷 礼仁 「一九世紀擬洋風建築とG・クブラーの系統年代について」『文化系統学への招待』中尾 央・三中 信宏(編),勁草書房,2012年.85--117頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow