2025-11-04 Tue

■ #6035. 英語史年表を作るのは難しい --- 「いのほたなぜ」の「超ざっくり英語史年表」制作裏話 [inohota][inohotanaze][inoueippei][timeline][historiography][notice][youtube][periodisation]

11月2日(日),井上逸兵さんと共著で上梓した『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)を記念し,ホームグラウンドである YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて本書を紹介する回を配信しました.「#384. いのほた本は,世に問いたい言語学のひとつのかたち --- 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」です(16分半ほどの動画).ぜひご覧ください.

本書は,2人が3年半にわたり YouTube 上で対談してきた内容が凝縮されており,お陰様で発売早々から大きな反響をいただいています.本書の特設HPも開設していますので,こちらよりぜひご訪問ください.また,SNS などで,ハッシュタグ #いのほたなぜ を添えて,本書に関するご意見やご感想などをお寄せいただけますと幸いです.

さて,「いのほた」の最新回では,本書の構成について言及しつつ,私が担当した「超ざっくり英語史年表」 (pp. 6--9) の制作舞台裏を披露しました.これまでも英語史の略年表は様々な形で作ってきましたが,年表制作という作業には常に悩みがつきまといます.単なる年号の羅列以上の,厄介な問題を含んでいるのです.この点について掘り下げてみます.

年表を作るにあたり,まず歴史的な出来事には「線」を引きやすいものと,そうでないものとがあります.政治史や軍事史における事件,例えば1066年のノルマン征服 (norman_conquest) のようなものは,年号(そして日付まで)が明確に記録されており,年表に掲載する際に悩みはありません.「1066年,ノルマン征服」とズバッと書き込めばよいだけです.

ところが,言語変化を多く扱う英語史年表では,そうは単純にいかないことが多いのです.例として,英語史の最たる音変化の1つ,大母音推移 (gvs) を考えてみましょう.一般にこの変化は1400年頃から1700年頃にかけて,じっくり,ゆっくり起こったと説明されることが多いです.ここでの問題は,この変化の始まりと終わりが,特定の何年とは決められないことです.実際は1400年の元旦に始まったわけでも,1700年の大晦日に終わったわけでもありません.年表という2次元のレイアウトの制約の中で,どこに始まりと終わりを置くのか,あるいはどれくらいの時間幅で矢印を引くかというのは,その都度,苦渋の選択を迫られる作業となります.レイアウト上は,書き込む文字やイラストとの兼ね合いもあり,さらに問題は複雑化します.

年表制作における恣意性のもっと顕著な例として,英語史の開始年をどこに置くかという大きな問題があります.この問題の根深さは,hellog の periodisation のタグのついた各記事で見てきたとおりですが,年表に反映させるとなると,明示的に年号を示すことが要求されているようで,プレッシャーが大きいのです.伝統的に英語史の始まりは449年とされてきました.これは,アングロサクソン人と呼ばれる西ゲルマン人の一派が,ブリテン島へ本格的に来襲した年とされているからです.これをもって,アングロサクソン王国の始まり,ひいてはイギリスの始まり,そして英語の始まりと了解されてきたわけです.

しかし,言語プロパーの歴史を論じる立場からすると,この449年開始説はきわめて眉唾ものです.なぜならば,アングロサクソン人がまだ大陸にいたとされる448年と,ブリテン島に上陸したとされる449年とで,彼らの話していた言語自体は何ら変わっていないはずだからです.

言語は,社会的な事件によって急にその姿を変えるものではなく,あくまでゆっくりと変容していく連続体として存在しています.極論をいえば,英語の歴史は,印欧祖語まで(少なくともある程度は)地続きで繋がっていると理解できますし,さらに突き詰めれば,人類の言語の始まりにも繋がっている可能性があります.つまり,「○○語史の始まり」という区切りは,純粋な言語学的な考慮ではなく,その言語を話す集団の社会的な歴史,すなわち国史や政治史とシェアさせてもらう形で,便宜的に設定されているにすぎないのです.

ただ,とりわけ入門的な書籍に掲載する年表で「449年」などと明記しないと,「では,英語史はいつ始まったのですか?」という素朴な疑問にサラッと答えられなくなるため,伝統的な区切りをひとまず採用しているにすぎない,ということなのです.年表に書かれている年号は,学習の便宜という実用的な要請に応えるための妥協の産物といってよいものです.文章であれば「~年頃」などといった表現で逃げることができるのですが,年表という形式では,どうしても数直線の上にピンポイントで明示的に配置するといったデジタルな感覚が強く,それゆえに悩ましいのです.言語の歴史は,革命のような劇的な断絶ではなく,ゆっくりと変化していくファジーな世界です.そのことを理解した上で,本書の「超ざっくり英語史年表」に目を通していただけると,より深く英語史というものに思いを馳せることができるかと思います.

新刊書「いのほたなぜ」に関する話題は,引き続き「いのほた言語学チャンネル」や hellog その他の媒体で繰り広げていくつもりです.関連情報はすべて特設HPにまとまっていますので,日々そちらをご覧ください.よろしくお願い致します.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-11-02 Sun

■ #6033. 「なぜ英語を学ばなければならないの?」を動画にしてみました by Google NotebookLM [hel_education][voicy][heldio][elt][notice][youtube][heltube][ai][helkatsu]

昨日の記事「#6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」 ([2025-11-01-1]) は,2023年5月30日の heldio 配信回「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」に基づいた文章である旨を述べました.話し言葉は書き言葉とは異なり,独特の勢いがありますので,ぜひ音声でもお聴きいただければ.

さらに,この同じコンテンツを動画化できないかと思案していたところ,Google NobebookLM で簡単にできることを知り,生成AIの力でアニメ+ナレーションの形に仕立て上げることにしました.細かいチューニングはできなかったので,出来上がりにはツッコミどころがいくつもありますが,初めての試みとして公開してみます.YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」に上げました.動画「なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」(6分49秒)をご覧ください.

どんなものでしょうか? 今後も「hel活×生成AI」はいろいろと試していきたいと思っています.

2025-11-01 Sat

■ #6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて [hel_education][voicy][heldio][elt][notice]

中高生に向けて英語と英語史について話すセミナーがあり,何をどう語ろうかと考えていました.2年半ほど前の2023年5月30日に Voicy heldio で「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」と題する回を配信し,反響が大きかったことを思い出したので,そのときの内容を,さらにかみ砕いて話したらどうだろうかと思いつきました.そのためにも一度その概要を(自分のために)文章化しておこうということで,以下の文章となりました.議論の順番を多少組み替えたり,2025年時点での生成AIの発展などを意識して議論に組み込んだりしてありますが,主張したいことは変わっていません.

小中高で英語を学んでいる生徒たちや,ビジネスの現場で奮闘する大人たちまで,多くの日本人が抱く共通の疑問があります.それは「なぜ英語を学ばなければならないの?」という純粋な問いです.

特に生成AIによる翻訳・通訳の技術が目覚ましい進化を遂げ,瞬時に,そしてかなり正確に言語の壁を取り払ってくれるようになった現代において,この問いはかつてないほど切実な重みを増しています.膨大な時間とエネルギーを投じる語学学習は,はたして「コスパが悪い」と言わざるを得ないのだろうか,と.

長らく英語史という分野を専攻してきた研究者の視点から,この疑問に対し,絶対的な「答え」ではなく,中高生の皆さんが自ら考えるための3つの「英語史・言語学的ヒント」を提供したいと思います.

1.英語の世界的な地位は「たまたま」である --- 400年前はわずか600万人の言語

まず,英語の世界語としての地位を相対化する必要があります.今でこそ,英語は世界最強の lingua_franca と見なされていますが,この地位は,英語が言語として本質的に優れていたから得られたものではありません.単に,歴史的な「たまたま」の結果です.驚くべきことに,今から400年ほど前の近代英語期,すなわちシェイクスピアが活躍していた頃の英語話者は,イングランドの人口とほぼ同じ,わずか600万人程度でした.これが,後のイギリス帝国による世界的な植民地拡大と,その後のアメリカ合衆国の台頭という,一連の出来事によって,今日の20億人規模へと爆発的に増加したのです.

この歴史的事実は,英語が絶対不変の覇権言語ではないことを示唆しています.将来,中国語やスペイン語,あるいは今ではまだ目立っていない言語が,この地位を脅かすことは十分にあり得ます.英語学習を考える際,まずはその地位が歴史上の偶然の産物であるという冷静な視点をもつことが大事です.

2.世界「4分の1」のリアル --- 万能ではないが,人類史上最大の言語

では,現在の英語の実力はどのくらいなのでしょうか.「英語ができれば世界中の人と話せる」という言説は,残念ながら過大な期待を含んでいます.現在の世界人口約80億人のうち,母語話者と非母語話者を含め英語でコミュニケーションが取れる人は,せいぜい約20億人.つまり,世界の4分の1ほどにすぎません.私自身,学生時代に世界を旅し,観光地から一歩離れると英語が全く通じないという現実には何度となく直面しました.今でも英語は決して万能ではありません.

しかし,この4分の1という割合は,人類史上,単一の言語が達成した最も高いシェアであることは間違いありません.ギリシア語,ラテン語,アラビア語,中国語など,歴史上「世界語」と呼ばれ得る立場にあった他の言語と比較しても,現代世界における英語の通用度は群を抜いています.

過大評価も過小評価もせず,この「80億分の20億」というリアルな実力を知ること.そして,1つの外国語を選ぶとすれば,史上最大のリーチを持つ英語こそが,最大限の実益を伴う選択肢であることもまた事実なのです.

3.英語(外国語)学習から得られる「発想の転換」

生成AIによる言語技術が発達した現代,労力に見合う英語学習の真の価値はどこにあるのでしょうか.それは,コミュニケーションの便にあるというよりも,むしろ私たちの思考生活を豊かにしてくれる点にあるのではないでしょうか.英語を学ぶことは,私たちが普段,無意識のうちに縛られている日本語の「思考の枠組み」から一時的に解放される機会を与えてくれます.

例えば,日本語では親族を「兄,弟,姉,妹」と年齢の上下関係で厳密に区別するのに対し,英語では brother, sister と性別でしか区別しません.また,日本語では「米,稲,ご飯」などと状況に応じて語彙を使い分けるものを,英語では基本的に rice 一語で表現します.こうした言葉の構造的な違いに触れるとき,「なぜ?」という驚きやショックが生じます.この驚きこそが,日本語という非常に強い束縛から抜け出し,もう1つの視点,つまり英語的な思考法を手に入れるということに他なりません.これは単なる翻訳知識では得られない,世界認識の転換です.

日本語と英語は構造的に非常に隔たりが大きい言語です.だからこそ,発想の転換の恩恵を最大限に受けることができるのです.日本語母語話者にとって,状況はむしろ「ラッキー」であると言えます.得られる知的な恩恵の大きさを考えれば,英語学習のコスパは決して悪くありません.

4. 答えは,あなた自身の中に

英語を学ぶべきか否か.その答えは,大人や先生や大人が与える単純なものではなく,学習者1人ひとりが自らの価値観と目標に基づき,主体的に見つけ出す必要があります.歴史的偶然性,リアルな通用度,そして思考を転換する力.これらの多角的な視点から英語と向き合い,中高生の皆さん自身が答えを見つけてください.最後に,この問いを投げかけたいと思います.生成AIが言葉の壁を取り払うかもしれない未来に向けて,あなたはなぜ,あるいは何を求めて英語(やその他の外国語)を学びますか?

関連して,中高生に向けた heldio 配信回として,以下もお聴きください.

・ 「#510. 中高生に向けて モヤり続けることが何よりも大事です」(2022年10月23日)

・ 「#633. 答えを出すより問いを立てよ」(2023年2月23日)

・ 「#1577. helwa メンバー発信!中高生のあなたへ,私は今こうやって英語(外国語)とつきあっています --- 「英語史ライヴ2025」より」

2025-10-31 Fri

■ #6031. ウェブ月刊誌 Helvillian の11月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hellive2025]

10月28日,helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年11月号が公開されました.今号で通算第13号となります.

まずは今回も編集委員としてご尽力くださった Galois さん,Lilimi さん,Grace さん,umisio さん,そして多彩な記事を寄稿してくださった執筆者の皆さんに,心より感謝と労いの言葉を申し上げます.多忙な日々のなか,これだけの知的好奇心と熱意のこもった記事を世に出し続けているという事実は,驚嘆に値します!

今号の表紙デザインは Galois さんがご担当されており,掲げられているカンタベリー大聖堂の写真は lacolaco さんによる撮影です.そして,今号のトップを飾るのは,その lacolaco さんが寄せられた「表紙のことば」.lacolaco さんが9月にロンドン訪問した折に行なった「英語史的な聖地巡礼 "helgrimage (hel + pilgrimage)" あるいは "hel旅"」について,素直な感想が綴られています.そのhel旅の詳しい紀行は,別途 note 記事の形でも寄稿されていますので,ぜひお読みください.まさに英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」!

そして,今号の特集は「英語史ライヴ2025の余韻に浸る」です.去る9月13日に開催された「英語史ライヴ2025」の興奮と感動を,参加者やリスナーの各々の視点から振り返っています.Galois さんは,ライヴ当日の昼食時に,ジャーゴンの話題で盛り上がった旨を文章にされています.Grace さんは,ライヴと連動して提出された数々の「helwa コンテンツ」への再挑戦の意味を込めて,自身で編まれたコーパスに基づく本格的な調査として「学長式辞の言葉遣いを辿る」を寄稿されています.camin さんは「英語史ライヴ2025レポート:朝から晩まで英語史に浸る一日」として,ライヴ当日の様子を伝えてくださいました.「知的好奇心でつながるコミュニティの熱量と心地よさを改めて感じた一日でした」と締めくくられています.

川上さんは「helwa メンバーのお話を聴きました」と題する記事を前後編に分けて寄稿されており,ライブ参加者へのインタビューを通して,英語を学ぶ意義についての議論を深められています.これを受けて umisio さんは「私は今英語とこうやって付き合っています~」と題する記事で,大人になってからの学びは楽しい,と結論しています.さらに ykagata さんもこの話題を受けて「「英語を学ぶ意義」を中高生に問われても困らないよう備える」として,この問題についての議論と対話を続けられました.ライヴに参加された方も,残念ながら参加できなかった方も,ぜひこの特集記事を読んで,ライヴの熱量とその余韻を味わっていただければと思います.

充実した特集記事群の後には,連載や個別の寄稿記事が続きます.こちらも同じように充実しています.『英語語源ハンドブック』に取材した記事では,ykagata さんによる連載「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」が取り上げられています.川上さんによる,すっかりお馴染みの「やってます通信」も健在です.lacolaco さんの「連載 英語語源辞典通読ノート C (cross-crystal)」も順調で,一昨日の hellog 記事でお伝えした通り,C の項目を完走したとのことです(祝).

「無職さん」こと佐久間さんは,今回も「「ご遺体」Leiche/lich と「好き」 like の不思議な関係(英語史)」と「歯科での英語診療科名の語源(英語史)」という,専門分野と英語史をユニークに結びつけた記事を2本寄稿されています.ari さんの連載・寄稿は今回も精力的で,英語史クイズ,通読 DEPN,hel-manga,古英語学習ノートなど,ヴァラエティ豊かな記事が並びます.川上さんは,昨今,助動詞に注目しているようで,must 関連の記事を複数寄稿されています.

フランス語史を研究されている camin さんの「スイスのフランス語圏のフランス語」を書かれています.インドの諸言語や印欧祖語に並々ならぬ関心を寄せる mozhi gengo さんも,語源をめぐる多彩な記事を継続的に公開されており,その日頃からの熱量には頭が下がります.金田拓さんによる Essays の精読シリーズも健在です.古参の umisio さんも,いつもながらの新鮮な視点から英語史や言語問題について数々の記事を寄稿されています.

直近1ヶ月のヘルメイトによる活動を報告する「Helwa のあゆみ」は,編集委員の Grace さんがまとめてくださいました.最後は,お楽しみの編集後記.編集委員4名が,Helvillian が2年目に入ったことを祝い,1年前の立ち上げのことを懐かしみ,今後の展開に期待しつつ,和気藹々とおしゃべりしている様子が,文章から伝わります.

今号も,英語史という専門分野を軸にしながらも,読者の知的好奇心を刺激する多様な話題が揃っています.ウェブ月刊誌 Helvillian は,単なる英語史の知識の集積に留まらず,執筆者それぞれの「英語や言語との付き合い方」を垣間見せてくれます.hellog 読者の皆さんにおかれましては,ぜひ本誌を隅々まで読んでお楽しみください.そして,ぜひ helwa にお入りいただき,一緒にhel活を盛り上げていっていただければ.

2025-10-28 Tue

■ #6028. hel活の新たな基地が完成 --- ポータルサイト「The HEL Hub」 [helhub][helkatsu][notice][hel_education][hellog]

ここ数日,集中的に取り組んでいたことが一段落し,hellog 読者の皆さんにご報告できる運びとなりました.私の英語史を広める諸々の活動,すなわち「hel活」 (helkatsu) のポータルサイトとして構想していた「The HEL Hub」がおおよそ完成し,先日ウェブ上で公開されました.

これまでのhel活の「基地」といえば,今お読みいただいている「hellog~英語史ブログ」がその役割を果たしていました.16年半ほど毎日更新し,英語史関連の情報を発信してきました.その hellog から派生した音声ヴァージョンが毎日更新の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,こちらもおかげさまで4年と5ヶ月ほど継続しています.この2つの媒体が,私の日々のhel活の両輪となっています.

しかし,昨今,私の発信のプラットフォームやメディアが多様化してきており,hellog と heldio に加えて,heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」(有料チャンネル),YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」での heldio 再放送,同僚の井上逸兵さんとともに週2回お届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」,そして X(旧 Twitter),Instagram,知識共有サービス Mond といった各種のSNS媒体,さらには講演,インタビュー,雑誌記事,書籍に至るまで,種類も量も随分と増えてきました(おかげさまです).読者やリスナーの皆さんが,これらの英語史コンテンツに容易にアクセスできるように,また私自身にとっても情報発信の整理という意味合いもあり,新たなhel活の基地を作りたいという希望をずっと抱いていました.

そこで今回,突貫工事的な集中作業を経て作ったのが The HEL Hub です.お察しの通り,ここにも私の活動のキーワードである HEL (= History of the English Language)が組み込まれています.英語史をめぐるあらゆる活動の「ハブ」となれば,という願いを込めての名付けです.

この「ヘルハブ」 (helhub) は,今のところトップページ1枚のみの構成です.このシンプルなページから,上に挙げたすべてのhel活の新着コンテンツや新着情報にアクセスすることができます.ページを訪れていただければお分かりになるかと思いますが,helhub はhel活関連情報の最新の「フロー」を重視した作りになっています.「お知らせ」「新着コンテンツ」「hel活メディア一覧」の各セクションでは,生成AIの助けを借りて半自動化されたシステムにより,数時間おきに更新がなされ,常に最新の情報が流れるようになっています.

一方,これまでのようにhel活情報を「ストック」として記録していく役割は,引き続き hellog が担っていくことになります.様々な媒体からの英語史コンテンツのなかでも特に重要な話題は,hellog 記事としても公開・記録し,これまで通りにストック情報を充実させていく方針に変わりはありません.

つまり,日々の最新情報をざっと確認したいという場合には helhub へ,じっくりと英語史の話題を掘り下げたい場合には hellog を訪れていただければと思います.ぜひ hellog とともに helhub も,皆さんの「お気に入り」に登録していただければ幸いです.今後 helhub が皆さんにとって有益な存在となるよう,機能改善や発信方法の工夫などに努めていきます.ぜひ The HEL Hub をよろしくお願いします!

2025-10-27 Mon

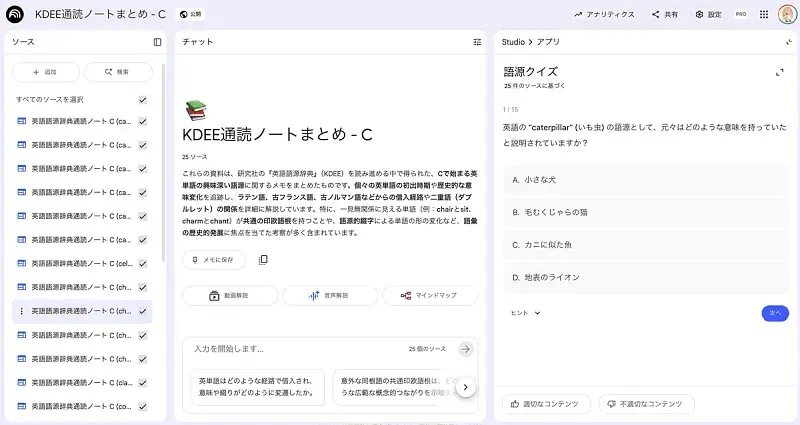

■ #6027. lacolaco さん×NotebookLM による英語語源クイズに唸る [heldio][helwa][helmate][helkatsu][kdee][ai][notebooklm][hel_education][etymology][notice][helquiz][kenkyusha]

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが,1年9ヶ月ほど前に始められた「英語語源辞典通読ノート」を順調に継続されています.この試みは開始当初に hel活 (helkatsu) 界隈で話題を呼びました.lacolaco さんの挑戦に焚き付けられて,英語史関連の各種辞典を「通読」するシリーズを始められたり,定期的な発信を開始される方々が複数現われてきたのです.

その火付け役の lacolaco さんが,昨日,レギュラーシリーズとしての最新回となる「英語語源辞典通読ノート C (cuckoo-cynical)」を公開され,ついに C の項目をコンプリートされました.おめでとうございます! 一昨日開かれた helwa 北千住オフ会(私はリモートで参加)で,lacolaco さんより記事公開に先立って C 完走の報告を受けたため,皆でお祝いと労いと励ましの言葉を掛けました.

そして,lacolaco さんは,ご自身の C コンプリートの機会に,驚くべき企画を打ち出されました.これまでの記事を Google NotebookLM に読み込ませ,「KDEE通読ノートまとめ-C」と題して,それを「語源クイズ」に仕立て上げてしまったのです.学術的な知識を生成AIという最新のツールに渡し,遊び心に満ちたコンテンツに変える.これは,まさに現代におけるhel活の新しい形を示す,素晴らしい試みです(NotebookLM を利用した別の試みについては,「#5850. 英語語彙史概論の講義内容を NotebookLM でポッドキャスト対談に仕立て上げました」 ([2025-05-03-1]) を参照).

私も早速この C の項目をめぐる語源クイズに挑戦してみましたが,出題の妙に唸らされました.4択問題で出題されるのですが,難易度はかなり高めです.34問中22点,正解率は65%という結果です.中には当てずっぽうで正解したものもあったので,私の実力はもっと低かったということになります.英語史研究者や英語語源愛好家を標榜している者としては,心もとない点数でしたが,1つひとつの問いがたいへん勉強になりました.出題ソースが『英語語源辞典』(研究社)に基づいているので,安心して遊び,学ぶことができます.

このクイズは,単に語源の知識を問うだけでなく,知的好奇心をも刺激してくれます.生成AIが,遊びにも学びにも,これほどまでに有効活用できるとは思いもよりませんでした.現代ならでは語源の楽しみ方ですね.

lacolaco さんのアイディアそのものが秀逸なのですが,それ以前に「英語語源辞典通読ノート」の継続という「仕込み」があったからこそ可能になった試みである点が重要だと考えています.もちろん A と B の項目に関するクイズもすでに作られていますので,lacolaco さんの特別記事「英語語源辞典通読ノートまとめ NotebookLM」経由で訪れていただければ.

lacolaco さん,改めて C の項目の完走,おめでとうございます.そして,今後 D の項目に入っていくとのことですが,引き続き応援いたします!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-23 Thu

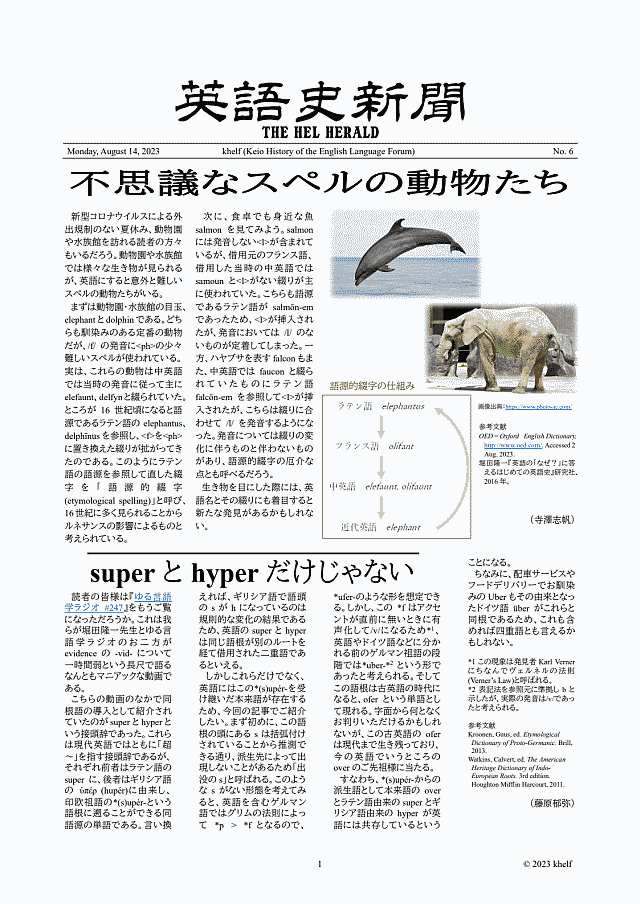

■ #6023. 「いのほたなぜ」で khelf と『英語史新聞』に言及しています [notice][inohotanaze][khelf][helkatsu][etymological_respelling][hel_herald]

同僚の井上逸兵さんとの共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社,2025年)(通称「いのほたなぜ」)が,1週間ほど前に出て以来,おかげさまで多くの方に手にとっていただいています.この本を通じて,英語学習者が普段抱いている素朴な疑問の背後には,意外にも深遠な歴史的・社会的背景があることを伝えられればと思っています.それは,英語学習のモチベーション向上にもつながりますし,同時に英語という言語の動的な姿を理解するきっかけとなります.

さて,この本を執筆するにあたって,私にはひそかな「望み」がありました.それは,私が主宰する khelf(慶應英語史フォーラム)と,その活動の柱の1つである発行物『英語史新聞』に,何らかの形で言及できないものか,ということでした.

英語史のおもしろさが世の中に広がることは,そのまま khelf の意義が高まることにつながります.また,khelf メンバーの日々の献身的なhel活 (helkatsu) が,より多くの人々の目に触れ,メンバーたちの励みになることを願っています.そこで,本書校正の最終段階で,khelf の名前をねじ込ませてもらった箇所があります.

それは,本書の第2章(初級編)の「dolphin の ph はかっこつけだった?」と題する節の堀田コメント欄 (p. 79) です.『英語史新聞』第6号(2023年8月14日発行)のトップ記事で,khelf メンバーの寺澤志帆さんによる記事「不思議なスペルの動物たち」に言及しました(cf. 「#5223. 『英語史新聞』第6号が発行されました」 ([2023-08-15-1])).

この dolphin の ph という綴字は,いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の問題です.doubt の b が発音されない,例の問題と同種です.この話題を「いのほたなぜ」で取り上げる際に,先の新聞記事に対してオマージュを捧げたという次第です.ちなみに,本書のカバーイラストにも,dolphin とイルカを入れてもらいました.これも間接的な khelf の宣伝になるでしょうか?

本ブログの読者の皆さんにおかれましては,ぜひこれを機に「いのほたなぜ」特設HPのみならず,khelf の『英語史新聞』にもご注目いただけますと幸いです.

khelf メンバーの皆さん,改めて英語史研究の研鑽から流れ出る地道な英語史広報活動に日々励んでもらってありがとう.皆さんの熱い活動は,英語史という分野を世の中に広める上で不可欠な原動力となっています.これからも、各々の推しテーマを深掘りし,その楽しさを周囲に発信し続けてください.皆のhel活が英語史界隈を盛り上げているのです!

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

・ 『英語史新聞』第6号,khelf (慶應英語史フォーラム)発行,2023年8月14日.

2025-10-21 Tue

■ #6021. 10月25日(土),朝カル講座の秋期クール第1回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][person][case][indo-european][kdee][hee][etymology][sound_change][gvs][spelling][hel_education][helkatsu]

月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室で英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の10月25日(土)の講座は秋期クールの初回となります.今回は,英語において,最も短く身近な単語の1つでありながら,その歴史に壮大な物語を秘めた1人称単数代名詞 I に注目します.誰もが当たり前のように使っているこの単語ですが,少し立ち止まって考えてみると,実に多くの謎に満ちていることに気づかされます.以下,I について思いついた謎をいくつか挙げてみます.

・ 古英語では ic 「イッチ」と発音されていました.これが,いかにして現代の「アイ」という発音に変化したのでしょうか.そもそも語末にあった c の子音はどこへ消えてしまったのでしょう.

・ なぜ I は,文中でも常に大文字で書かれるのでしょうか.

・ なぜ主語は I なのに,目的語にはまったく形の異なる me を用いるのでしょうか.

・ It's me. と It's I. は,どちらが「正しい」のでしょうか.規範文法と実用の観点から考えてみたいと思います.

・ 近年耳にすることも増えた between you and I という表現は文法的にどう説明できるのでしょうか.

・ 翻って日本語には「私」「僕」「俺」など,なぜこれほど多くの1人称代名詞があるのでしょう.英語の歴史と比較することで見えてくるものがありそうです.

このように,たった1文字の単語 I の背後には,音声変化,綴字の慣習,文法規則の変遷,そして語用論的な使い分けといった,英語史u上の重要テーマが凝縮されています.講座では,時間の許す限りなるべく多くの謎に迫っていきたいと思います.

講座への参加方法は,今期よりオンライン参加のみとなります.リアルタイムでの受講のほか,2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.また,開講時間がこれまでと異なり 15:30--17:00 となっていますので,ご注意ください.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

今度の講座のご紹介は,先日の heldio でも「#1602. 10月25日の朝カル講座は I --- 1人称単数代名詞に注目」としてお話ししましたので,そちらもお聴きください.

なお,秋期クールのラインナップは以下の通りです.皆さんで「英語史の秋」を楽しみましょう!

- 第7回:10月25日(土) 15:30?17:00 「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」

- 第8回:11月29日(土) 15:30?17:00 「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」

- 第9回:12月20日(土) 15:30?17:00 「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-20 Mon

■ #6020. 「いのほたなぜ」が第5位 --- Amazon 売れ筋ランキング英語部門 [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][youtube][helkatsu][link]

連日,様々なメディアで新刊書『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)をご紹介しています.本書そのもののみならず,特設HPや関連のコンテンツも読んだり視たり聴いたりしていただけているようです.X(旧 Twitter)のハッシュタグ #いのほたなぜ でご意見やご感想などをお寄せいただけるよう呼びかけていますが,すでに読者の方々より,本書を手に取っている写真や書店・書棚の写真なども上げていただいています.Amazon レビューのほうにも,好意的なご感想の第1弾が届いています.温かく力強い応援,ありがとうございます.

Amazon ランキング(英語部門)のほうは,発売後,舞台が「新着ランキング」から「売れ筋ランキング」に移り,激しい争いとなっています.それでも,一昨日の第9位から,今朝の時点で第5位までジワジワと上がってきました.

目下,共著者の井上さんや,ライターさん,ナツメ社の編集者さんなどとも協力して,少しでも広く本書の存在を知っていただくべく広報に専念しています.英語学・英語史の魅力を最大限に引き出し,それを皆さんに伝えたいからです.実際,本書の元となった YouTube 「いのほた言語学チャンネル」も,同じ趣旨で3年半以上続けているのです.そして,この始めてから16年半になろうとしているご覧のブログもまた,同じです.

ここ数日間の本書に関連する各メディアでのコンテンツを以下に挙げておきます.

・ 井上&堀田による YouTube ショート動画:「いのほた本発売!--井上逸兵・堀田隆一『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』」

・ heldio: 「#1599. 「いのほたなぜ」本日発売」

・ heldio: 「#1603. 「英語学」って何? --- 「いのほたなぜ」のプロローグより」

・ hellog: 「#6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます」 ([2025-10-15-1])

・ hellog: 「#6016. 「いのほたなぜ」の特設HPを公開しました」 ([2025-10-16-1])

・ hellog: 「#6017. SNS投稿のためにハッシュタグ「いのほたなぜ」をお使いください」 ([2025-10-17-1])

・ hellog: 「#6019. 「いのほた本」出版に合わせて YouTube ショート動画も公開しました」 ([2025-10-19-1])

また,すでにご紹介した特設HPでは,冒頭に日替わりの「本日の注目章」を掲載しています.今日10月20日の注目章は「20. 「家に連絡するの?」は英語で何と言う?」です.この章と紐付いた「いのほた言語学チャンネル」の動画へもリンクが張られています.また,章と動画を結びつける全リンクは,特設HPの末尾に一覧していますので,そちらもご利用ください.引き続き「いのほたなぜ」そして「いのほた言語学チャンネル」の応援のほど,よろしくお願い致します.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-10-19 Sun

■ #6019. 「いのほたなぜ」出版に合わせて YouTube ショート動画も公開しました [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][youtube][helkatsu]

連日,本ブログでもお伝えしているように,同僚の井上逸兵さんと私の2人で3年半ほど続けてきた YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が,本になりました.『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)と題する本で,来たる10月15日に発売されました.略称およびハッシュタグ #いのほたなぜ として,英語史・英語学を広めるべく,皆さんにも応援いただけますと幸いです.

本書は,これまで週2回のペースで地道に配信してきた同 YouTube チャンネルのコンテンツから,選りすぐりのおもしろいネタを引き抜いて再構成したものです.チャンネルをご存じの方であれば,あの独特の雰囲気,すなわち大学教員2人が真剣勝負でカジュアルに,時に適当な(?)ことを喋っている空気感を思い出していただけるかと思います.あの雰囲気はそのままに,それでいて言語学のエッセンスが詰め込まれた1冊となっています.チャンネルをご覧になったことがない方にも,私たちの活動のエッセンスが詰まった入門書として,きっと楽しんでいただけることと思います.

そしてこの新刊書の発売を記念して,井上さんと私とで90秒ほどの短い YouTube ショート動画を作成しました.「いのほた本発売!--井上逸兵・堀田隆一『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』」です.以下よりご覧ください.

動画は,普段の私たちの掛け合いそのものです.お互いのコンテンツについてコメントし合うという,書籍にも盛り込まれた企画のおもしろささの一端を予想できるのではないでしょうか.動画内で井上さんが「適当なことをしゃべっているんですけど」と述べていますが,これはおそらく「高度なこと」の言い間違いでしょう(笑) 本書は入門編から上級編まで,実に幅広い話題を扱っており,レベルだけでなく濃度も高い内容となっています.

このショート動画をきっかけに,私たちの新刊書『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』に興味を持っていただければ望外の喜びです.そして,まだの方はぜひ「いのほた言語学チャンネル」のほうも覗いてみてください.本書と合わせてお楽しみいただければ,英語という言語の奥深さ,そして言語学という学問のおもしろさを,より一層感じていただけることと思います.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-10-18 Sat

■ #6018. 『英語語源ハンドブック』への Amazon レビューに感謝 [notice][hee][hel_education][helkatsu]

目下3日前に刊行されたばかりの「いのほたなぜ」の広報に余念がないところではありますが,忘れてはならないのが4ヶ月ほど前に刊行された,こちらもまだ新刊書といってよい『英語語源ハンドブック』です.後者は,おかげさまで再重版がかかっております.

『英語語源ハンドブック』の刊行後,読者の皆さんから多くの声が寄せられてきました.今回はとりわけAmazon レビューに集まった本書に関するご意見やご感想を要約したり部分引用しつつ,ご紹介します.

まず,多くのレビューで共通して言及されているのは,本書が「専門的な信頼性」と「一般読者向けの分かりやすさ」を両立させているという点です.「専門用語は抑制され,見出しや語系図も整理されているので,辞書を渉猟する楽しさと物語を追うワクワク感が両立します」という,まさに私たちが目指した点を的確に表現したお言葉をいただきました.また,「本書は単にトリビア的に語源を紹介する本ではない.英語史という体系的学問に裏打ちされた本である」との評もいただきました.こうしたご感想は,共著者一同にとって何よりの励みとなります.

特に英語教育に携わる先生方からの反響は,予想以上に大きいものでした.本書を「英語教師にとっての「虎の巻」」と呼んでいただいたのは大変光栄です.また,あるレビューアーは,現場で生徒から投げかけられるであろう鋭い問いを挙げ,「ここに本物の答えがあります.ここから本物の問いが始まります」と力強く書いてくださいました.本書が教室での知的な対話のきっかけとなっている様子が目に浮かぶようで,大変嬉しく思います.学生向けの簡約版を望む声も上がっていました.

英語を学び直している社会人の方や,純粋な知的好奇心から手に取ってくださった方からのレビューも,私たちの心を温めてくれました.40年間英語とは無縁だったという方は「学校では習ったことのない英語の歴史,英単語の歴史が書かれており,楽しく読んでいます」「英語に対する好感度が爆上がりするかも?」と書いてくださり,胸が熱くなりました.また,「あなたの努力と振り払ってきた理不尽の伏線回収の時が来た!」という熱いエールも,心に響きました.

一方で,「選んだ単語が基本的過ぎ」るや「どうして rob がないの?」といったご意見もいただきました.JACET8000 の基本1000語に絞るという方針は,ありふれた単語の奥深さを味わっていただきたいという意図によるものでした.1000語という限られた枠のなかで,すべての読者の期待に100%お応えするのは難しいことですが,いただいたご意見は確かに受け取りました.

皆さんからのこうした反響を通じて,本書が私たちの手を離れ,読者一人ひとりのものとして成長していることを実感しています.改めて,温かいレビューをお寄せくださったすべての皆様に,心より御礼申し上げます.引き続き,『英語語源ハンドブック』をご愛読いただけますと幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-17 Fri

■ #6017. SNS投稿のためにハッシュタグ「いのほたなぜ」をお使いください [inohotanaze][inohota][inoueippei][notice][helkatsu][instagram][twitter]

本日 Amazon 新着ランキングの英語部門で「いのほたなぜ」は第4位.日々ジワジワと上がってきています!

一昨日の記事「#6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます」 ([2025-10-15-1]) でもお伝えしましたが,このたび上梓された『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』の公式な略称は「いのほたなぜ」に決定しています.X(旧 Twitter)をはじめとする SNS のハッシュタグでは,平仮名6文字で #いのほたなぜ として展開していきますので,ご協力と応援のほどよろしくお願い致します.

著者としては,このハッシュタグが単なる宣伝文句にとどまらず,本書を介した読者の皆さんとの交流の場となることを願っています.本書をお読みになってのご意見やご感想,あるいは「この項目が特におもしろかった」「ここをもっと知りたい」といったフィードバックを,ぜひこのハッシュタグを付けてご投稿ください.

皆様から寄せられたご投稿は,一つひとつ拝見し,井上さんとも共有しつつ,今後の「いのほた言語学チャンネル」での新たな議論の種とさせていただきたいと考えています.皆さんのポストが,本書の続編ともいえるコンテンツを生み出すきっかけとなるのです.

1ヶ月ほど前,9月13日の「予約爆撃アワー企画」では,皆さんの熱量がいかに大きな力となるかを目の当たりにしました(cf. 「#5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位!」 ([2025-09-15-1])).本書の出版はゴールではなく,皆様との新たな対話の始まりです.#いのほたなぜ のハッシュタグを通じて,著者と読者が一緒に本書を育てていく,そのような新しい関係性を築いていければ嬉しく思います.皆さんの積極的なご参加が,著者2人にとっての何よりの励みとなります.たくさんのご投稿を心待ちにしております.

昨日紹介した「いのほたなぜ」特設HPにも,「読者の声」セクションが設けられています.賑やかなセクションになっていくと楽しいですね.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-10-16 Thu

■ #6016. 「いのほたなぜ」の特設HPを公開しました [inohotanaze][inohota][inoueippei][notice][notice][helkatsu]

昨日の記事「#6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます」 ([2025-10-15-1]) でお知らせした通り,井上逸兵さんとの共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』が,昨日ついに世に出ました.すでにご予約注文いただいた皆様には,心より感謝申し上げます.お手元に届くまで今しばらくお待ちください.

本日10月16日の朝現在,Amazon 新着ランキングの英語部門で「いのほたなぜ」は第6位につけています! 昨日は第7位だったので,じわじわと上がってきています.

さて,本書の刊行に合わせて,「いのほたなぜ」特設HP を公開しましたので,本日はそのご案内です.ページの前半は「(日替わりの)本日の注目章」「本書について」「試し読み」「こんな方におすすめ」など本書の紹介が続きます.中程には「読者の声」のセクションを設けました.今後 Amazon レビューや SNS その他のプラットフォームに諸々のレビュー,ご意見,質問が寄せられてくることを期待していますが,なるべく多くのコメントをこちらのセクションに反映していければと思っています.

そして,特設HPのメインは後半に設置された「目次と対応動画リンク集」です.「いのほたなぜ」は YouTube チャンネル 「いのほた言語学チャンネル」 での対談を活字化したものですが,この特設HPでは,本書の各章とその種となった対応動画とを,紐付けて一覧にしています.各章には動画へのリンクに加えて QR コードも付しており,スマートフォンをかざすだけで,いつでもどこでも井上&堀田の生の対話に立ち返ることができます.書籍という静的な文字メディアと,YouTube という動的な映像メディアとを,この特設HPをハブとして自由に行き来きしていただければ.

動画から書籍へというメディアの移植は,著者としてもたいへん興味深い経験でした(cf. 「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1])).動画で話していたときには意識していなかった論点が,活字化の過程でくっきりと浮かび上がってくることもあれば,逆に,動画ならではの身振り手振りや声のトーンが含んでいたニュアンスが,文字だけでは伝えきれないというもどかしさを感じることもありました.

読者の皆さんには,ぜひこの特設HPにアクセスしつつ,両メディアの違いを味わっていただければと思います.「動画のこの部分が,本ではこう表現されているのか」「本で読んで疑問に思った点が,動画を見たら氷解した」といった発見がありましたら,それこそが本書の最もおもしろい楽しみ方といえます.また,本書とその魅力を SNS などで共有していただけると嬉しく思います.

今朝の heldio でも「#1600. 「いのほたなぜ」の特設HPをオープンしましたとして同じ話題でお話ししていますので,ぜひお聴きください.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-10-16 Thu

■ #6016. 「いのほたなぜ」の特設HPを公開しました [inohotanaze][inohota][inoueippei][notice][notice][helkatsu]

昨日の記事「#6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます」 ([2025-10-15-1]) でお知らせした通り,井上逸兵さんとの共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』が,昨日ついに世に出ました.すでにご予約注文いただいた皆様には,心より感謝申し上げます.お手元に届くまで今しばらくお待ちください.

本日10月16日の朝現在,Amazon 新着ランキングの英語部門で「いのほたなぜ」は第6位につけています! 昨日は第7位だったので,じわじわと上がってきています.

さて,本書の刊行に合わせて,「いのほたなぜ」特設HP を公開しましたので,本日はそのご案内です.ページの前半は「(日替わりの)本日の注目章」「本書について」「試し読み」「こんな方におすすめ」など本書の紹介が続きます.中程には「読者の声」のセクションを設けました.今後 Amazon レビューや SNS その他のプラットフォームに諸々のレビュー,ご意見,質問が寄せられてくることを期待していますが,なるべく多くのコメントをこちらのセクションに反映していければと思っています.

そして,特設HPのメインは後半に設置された「目次と対応動画リンク集」です.「いのほたなぜ」は YouTube チャンネル 「いのほた言語学チャンネル」 での対談を活字化したものですが,この特設HPでは,本書の各章とその種となった対応動画とを,紐付けて一覧にしています.各章には動画へのリンクに加えて QR コードも付しており,スマートフォンをかざすだけで,いつでもどこでも井上&堀田の生の対話に立ち返ることができます.書籍という静的な文字メディアと,YouTube という動的な映像メディアとを,この特設HPをハブとして自由に行き来きしていただければ.

動画から書籍へというメディアの移植は,著者としてもたいへん興味深い経験でした(cf. 「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1])).動画で話していたときには意識していなかった論点が,活字化の過程でくっきりと浮かび上がってくることもあれば,逆に,動画ならではの身振り手振りや声のトーンが含んでいたニュアンスが,文字だけでは伝えきれないというもどかしさを感じることもありました.

読者の皆さんには,ぜひこの特設HPにアクセスしつつ,両メディアの違いを味わっていただければと思います.「動画のこの部分が,本ではこう表現されているのか」「本で読んで疑問に思った点が,動画を見たら氷解した」といった発見がありましたら,それこそが本書の最もおもしろい楽しみ方といえます.また,本書とその魅力を SNS などで共有していただけると嬉しく思います.

今朝の heldio でも「#1600. 「いのほたなぜ」の特設HPをオープンしましたとして同じ話題でお話ししていますので,ぜひお聴きください.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-10-15 Wed

■ #6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます [inohotanaze][inohota][inoueippei][notice][helkatsu]

同僚の井上逸兵さんと毎週2回,水・日曜日に配信している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が本になりました! 本日10月15日が発行日となっております.ただし Amazon などの配本は,もう2,3日後のことになるようですので,予約注文された方は,もうしばらくお待ちください.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.(← Amazon へのリンク)

今回出版されるいのほた本の公式な略称は「いのほたなぜ」となっております.X(旧 Twitter)をはじめとする SNS のハッシュタグでは,平仮名6文字で #いのほたなぜ として展開していますので,ご協力のほどよろしくお願い致します.本書に関するご意見やご感想も,このハッシュタグを付して各種 SNS でご投稿ください.ご投稿のいくつかは,今後 hellog や heldio で取り上げて行く予定です.本書については,本ブログの「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) もお読み頂ければ.

さて,1ヶ月ほど前の9月13日のことですが,多くの方々に「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画にご参加いただき,盛り上げていただきました.その様子は,YouTube にて「いのほた本ライブ」としてご覧になれます.その折にたくさんの予約注文をいただきましたが,なんと同日の夜には Amazon 新着ランキングの英語部門で第2位を記録するに至りました.改めて皆さんの熱量に驚くとともに感謝申し上げます(cf. 「#5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位!」 ([2025-09-15-1])).

今後は井上さんとともに「いのほたなぜ」の内容紹介などを様々な形で行なっていくつもりです.本ブログのみならず heldio や X アカウント などのメディアにも,ぜひご注目ください.今朝の heldio は「#1599. 「いのほたなぜ」本日発売です.

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.

2025-10-13 Mon

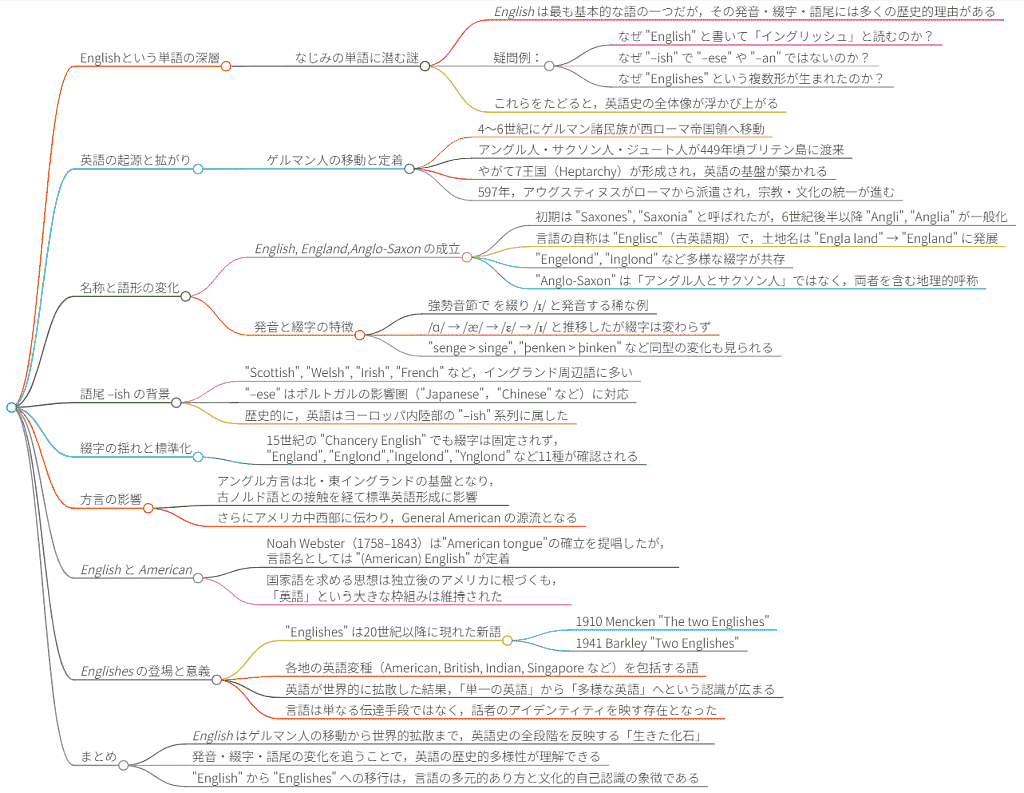

■ #6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][sound_change][spelling_pronunciation_gap][anglo-saxon][jute][history][germanic][oe][world_englishes][demonym][suffix][onomastics]

9月27日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第6回(夏期クールとしては第3回)が新宿教室にて開講されました.テーマは「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」です.あまりに馴染み深い単語ですが,これだけで90分語ることができるほど豊かなトピックです.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」を配信しました.

この第6回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第4回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

シリーズの次回,第7回は,10月25日(土)「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」と題して開講されます.秋期クールの開始となるこの回より,開講時間は 15:30--17:00,開講方式はオンラインのみへ変更となります.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-10-11 Sat

■ #6011. リスナー投票による heldio 2025年第3四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][hellive2025]

「#6001. heldio 2025年第3四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 10月7日までオープン」 ([2025-10-01-1]) でご案内したとおり,今年の第3四半期(7月--9月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.10月7日をもって投票を締め切りました.今回は25名のリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご投票いただき,ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1595. heldio 2025年第3四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回も主として対談回が上位を独占しました.以下に上位7位までの計33配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

【 第1位(40%)】

「#1507. またまた嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」

「#1581. 歯科医学×英語史 with 無職さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

【 第2位(32%)】

「#1498. いきなり井上逸兵さんと生配信(のアーカイヴ)」

「#1513. 「語源は思考の糧である」 --- 小塚語録より」

「#1576. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

【 第3位(28%)】

「#1495. do の不思議を専門家に尋ねる --- 名古屋オフ会に矢冨弘さん登場」

「#1577. helwa メンバー発信!中高生のあなたへ,私は今こうやって英語(外国語)とつきあっています --- 「英語史ライヴ2025」より」

【 第4位(24%)】

「#1493. 知覚動詞構文と知覚の直接性について --- 名古屋オフ会で村岡宗一郎さんと対談」

「#1533. Wulfstan 版「主の祈り」で古英語音読 --- プチ英語史ライヴ from 横浜」

「#1570. ゼミ合宿飲み会で,継続こそがすべてという話しをしました」

【 第5位(20%)】

「#1497. 『英語語源ハンドブック』の重版決定 --- 昨日お昼の緊急生配信より」

「#1527. crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る(プチ英語史ライヴ from 横浜)」

「#1535. 笑,草,gaers を考える --- 北澤茉奈さんとの対談」

「#1545. 「グリムの法則」は本当はラスクが見つけていた」

【 第6位(16%)】

「#1547. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック for 夏スク「英語史」(後編)」

「#1566. 英語史の用語辞典? --- まずは『英語学・言語学用語辞典』を紹介します」

「#1573. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-3) with Taku さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

【 第7位(12%)】

「#1500. that 節を語ろう --- 名古屋オフ会より生配信」

「#1506. 綴字と発音の乖離は歴史の遺産--- 『スペリングの英語史』より」

「#1509. Mrs. の発音はなぜ「ミスターズ」ではないのか --- khelf ゼミ生高野さんの「英語史コンテンツ」」

「#1514. 語源論法に要注意」

「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」

「#1534. 10人で千本ノック --- プチ英語史ライヴ from 横浜」

「#1544. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック for 夏スク「英語史」(前編)」

「#1546. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-1) The Earlier Influence of Christianity on the Vocabulary」

「#1551. 「文藝春秋PLUS」で再び英語史をお話ししてきました」

「#1555. 英語の規範はいかにしてできたのか? --- 昨日 Mond に寄せられた疑問に回答しました」

「#1557. 日本音声学会の音声学セミナーで「現代英語の発音と「大母音推移」」をお話しします」

「#1563. life/live ペアの怪について」

「#1569. 「いのほたなぜ」予約爆撃アワー --- 「英語史ライヴ2025」より」

「#1578. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第21弾」

「#1579. 「大母音推移」は解体していくのか? --- 9月28日(日)の音声学セミナーに向けて」

「#1583. alligator でワニワニパニック --- khelf 寺澤志帆さんと語る」

改めて2025年第3四半期も対談回が圧倒的強さを維持しました.第1位に輝いた「#1507. またまた嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」と「#1581. 歯科医学×英語史 with 無職さん --- 「英語史ライヴ2025」より」は,いずれもゲスト対談者との掛け合いが中心で、知的ながらも親しみやすい雰囲気が好評を博したようです.

第2位に入った「#1498. いきなり井上逸兵さんと生配信(のアーカイヴ)」,「#1513. 「語源は思考の糧である」 --- 小塚語録より」,「#1576. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より」の3本についても,研究者仲間との即興的なやりとり,あるいはそこから飛び出たメッセージを味わっていただいたものと理解しています.いずれも研究と日常の境界を越えていく heldio らしさが体現されている回だと思います.

第3四半期のもう1つの特徴は,8月2日の「プチ英語史ライヴ from 横浜」や9月13日の「英語史ライヴ2025」など,収録会を複数回開催し,そこでの熱気がリスナーの皆さんにも伝わる機会が多かった点でしょうか.例えば,

・ 「#1577. helwa メンバー発信!中高生のあなたへ,私は今こうやって英語(外国語)とつきあっています --- 「英語史ライヴ2025」より」

・ 「#1493. 知覚動詞構文と知覚の直接性について --- 名古屋オフ会で村岡宗一郎さんと対談」

・ 「#1533. Wulfstan 版「主の祈り」で古英語音読 --- プチ英語史ライヴ from 横浜」

・ 「#1527. crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る(プチ英語史ライヴ from 横浜)」

・ 「#1573. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (62-3) with Taku さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

が上位に入っています.こうした現場の熱が伝わるライヴ回は,リスナー参加型の英語史体験という heldio の方向性を定めるものとなっています.

ほかには,ランキングの中位から下位にかけてを見てもわかるとおり,トピックの多様化がいっそう推し進められました.『英語語源ハンドブック』,グリムの法則,朝カル講座,月刊ウェブマガジン Helvillian,『英語史新聞』,「英語のなぜ5分版」やってます通信など様々です.heldio/helwa リスナーの皆さんの力をお借りして,heldio が英語史を軸にしたネットワーク・メディアとして育ってきたことを実感します.

まとめると,2025年第3四半期は対談・ライヴ・交流など複数の軸が互いに補強し合い,heldio がhel活コミュニティとして成熟してきた四半期だったといえます.

今回のリスナー投票にご参加いただいた皆さん,ご協力ありがとうございました.皆さんからのフィードバックは,今後の heldio 配信に向けて大きなヒントとなります.2025年第4四半期も,英語史の魅力と学びの楽しさをお届けしてきたいと思います.上記の結果を参考に,まだお聴きでない配信回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2025-10-09 Thu

■ #6009. 現在から過去へ遡る「遡及的英語史」の魅力 --- 「いのほた言語学チャンネル」より [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][hel][historiography][link]

10月5日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より最新動画が配信されました.「#377. 角度を変えると,歴史は別物になる --- 遡及的英語史:理解は「今」から始まる」と題して,通常の通時的な歴史叙述とは異なる,現在から過去へと遡る「遡及的記述」という方法論について,井上さんと議論しました.今回注目した本は,英語史の古典的名著の1つ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970. です.この本を学生時代に読んだとき,目から鱗が落ちました.

歴史を語る方法として,多くの皆さんが思い浮かべるのは,最も古い時代から順に新しい時代へと進み,現代に至るという「年代順記述」でしょう.教科書も講義も,ほとんどはこのオーソドックスな方法を採用しています.しかし,Strang はその常識を覆し,出版当時の1970年代の「現在」から遡って,200年ずつのブロックで「過去」へと記述を進めるという斬新なアプローチをとりました.本格的な英語史書でこの手法を一貫して採用したのは,Strang が最初でしょう.

この遡及的記述には,いくつかのメリットがあります.まず第1に,現代に生きる私たちが抱く「なぜ今こうなっているのか?」という疑問からスタートできることです.現代の問題意識を起点に過去を遡ることで,歴史が単なる暗記科目ではなく,常に現代と関連づけられる生きた学問として捉えやすくなります.

第2に,情報は過去に遡るほど少なくなり,やがては靄に包まれていくという,知り得ることの限界に関する自然な現実に合致している点です.遡及的な記述は,明確なところから曖昧な部分へと自然に徐々に消えていく感があり,歴史の不思議とロマンへも誘ってくれます.

第3に,歴史に始まりも終わりもないという本質を表現できる点です.従来の記述では,便宜的に設定された始点と終点によって歴史が枠にはめられてしまいますが,実際には英語という言語に特定の「始まり」はなく,その物語は未来へと "to be continued" していくものであり「終わり」もないのです.

もちろん,遡及的記述には,言語変化の因果関係の説明が難しいというデメリットも存在します.原因は時間的に前にあり,結果は後に来るという「原因と結果の法則」は揺るぎありません.遡及的な順序では,「なぜこうなったのか?」という問いかけに対し,直感的に逆行する説明を強いられるため,ストレートな議論がしにくいという欠点があります.Strang 自身もこの点は認識しており,200年ごとのブロック内部では年代順に記述を進めることで因果関係を説明しようと試みています.

しかし,この一風変わった試みは,歴史の見方に新たな視点を与えてくれることは間違いありません.インドヨーロッパ祖語の系統樹を上下反転させてみるだけでも,見え方が大きく変わるように,歴史の「角度を変える」ことは,私たちの理解を深めるための重要な一歩となります.

この Strang の英語史書は,英語史の初めの1冊としてふさわしいかといえば,まったくふさわしくありません.順当な年代順記述から始めるのがよいでしょう.しかし,英語史にある程度慣れてきたところで読んでみると,その斬新さにきっと驚かれると思います.ぜひ今回の動画をご覧いただき,この遡及的な歴史記述の世界に触れてみてほしいと思います.

同じような議論は,これまでの hellog や heldio でも展開していますので,そちらも合わせてご参照ください.

・ hellog 「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1])

・ hellog 「#2720. 歴史の遡及的記述の長所と短所」 ([2016-10-07-1])

・ heldio 「#656. 現在から過去にさかのぼる英語史」

「いのほた言語学チャンネル」と関連して,1つお知らせがあります.6日後の10月15日(水)に「いのほた本」が出ます! 詳細は,ぜひ「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) の記事をご覧ください.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2025-10-03 Fri

■ #6003. 「ゆる言語学ラジオ」にて「うんちくしりとりパンクラチオン」で遊んできました [notice][voicy][heldio][youtube][yurugengogakuradio][hee][folk_etymology]

先週「#5997. 「ゆる言語学ラジオ」で『英語語源ハンドブック』が紹介されました --- 人気シリーズ「ターゲット1900」回に再出演」 ([2025-09-27-1]) の記事でお知らせした通り,人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」にゲストとしてお邪魔しまし,『英語語源ハンドブック』をご紹介しました.

それに引き続き,今週も同じく「ゆる言語学ラジオ」に出演させていただきました.今回は「うんちくしりとりパンクラチオン」なる奇矯な雑学ゲームに,水野さん,堀元さんとともに参加しました.結果,「うんちくをしりとりで繋いだら,歴史言語学者が強すぎた.」と題する51分ほどの配信回に仕上がりました.3人でおおいに盛り上がっていますので,ぜひご視聴ください.

全体的に楽しんで笑える動画となっていますが,終わりに近い43分辺りからは民間語源 (folk_etymology) や語源トポスの話題に転換し,「語源の力」についての議論を展開しています(cf. 「#720. レトリック的トポスとしての語源」 ([2011-04-17-1])).ここはぜひじっくりお聴きいただければ.さらに47分過ぎからは『英語語源ハンドブック』と『英語語源辞典』を,堀元さんに再度宣伝していただきました.ありがとうございました!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-10-02 Thu

■ #6002. ウェブ月刊誌 Helvillian の10月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][hee][helwa_contents][khelf]

9月28日,helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年10月号が公開されました.今号で通算第12号となり,創刊から1年間を駆け抜けたことになります.おめでとうございます!

今号は khelf(慶應英語史フォーラム)会長の青木輝さんによる「表紙のことば」から始まり,各執筆者の知的好奇心が凝縮された,たいへん読み応えのある号となっています.

今号の特集は「ことばにまつわる大人の自由研究」,あるいは【helwaコンテンツ2025】です.ari さんは restaurant の語源に迫り,Grace さんは a gob of と gobs of の文法化に注目しています.川上さんは Poor as they are, they are generous. にみられる as の用法を,lacolaco さんは crocodile の綴字の変異を,Lilimi さんは登山用語の社会言語学をそれぞれ論じています.mozhi gengo さんは Tokyoite などにみられる接尾辞の記事を,umisio さんは heldio をきっかけとした本との再会や朝ドラを題材とした話題を綴っています.川上さんによる人気シリーズ「「英語のなぜ」やってます通信」も健在です.

『英語語源ハンドブック』に取材した記事も豊富です.ari さんは「HEEシリーズ」として,また ykagata さんも「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」シリーズとして,豊かな話題を提供してくださっています.著者の1人として感謝を申し上げます.

個別の寄稿も非常に充実しています.「無職さん」こと佐久間さんは,歯科医史からみた tooth 類の語源や診療科名の語源など,専門分野と英語史を結びつけたユニークな記事を3本寄せています.ari さんは先の特集・連載に加えて,日常的な話題から英語史クイズ,古英語学習ノートに至るまで,縦横無尽に記事をお書きです.川上さんは,法助動詞の連続がなぜ許されないかという問題に迫っています.mozhi gengo さんも,いつものように語源解き明かしを中心に知的好奇心をくすぐる記事を多数執筆されいます.

金田拓さんによる Francis Bacon の Essays 精読ノートは必読です.umisio さんは,NHK の「チコちゃんに叱られる!」の出演者(←誰?)に関する話題を含め,いつもながらの融通無碍な記事を寄稿されています.ykagata さんによる,ドイツ語の nicht müssen に関する徹底的な調査報告も読み応えがあります.

最後に,Grace さんによる helwa の活動報告と,umisio さんによる編集後記で今号が締めくくられています.まさに知の饗宴.ぜひ隅々までお楽しみください.

今号もこれだけの充実した内容が揃ったのは,ひとえに編集委員として尽力されている Grace さん,Lilimi さん,Misato さん,umisio さんのおかげです.この場を借りて心より感謝申し上げます.

今号については,heldio でも「#1584. Helvillian 10月号が公開! --- 特集は「ことばにまつわる大人の自由研究【helwaコンテンツ2025】」」としてご紹介しています.ぜひお聴きいただければ.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow