2025-04-22 Tue

■ #5839. 「いのほた言語学チャンネル」で go/went の堀田説について再び語りました [voicy][heldio][youtube][inohota][suppletion][sociolinguistics][homonymic_clash][verb][notice][sobokunagimon][taboo]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」は開設から3年以上が経ちますが,おかげさまで多くの方にご覧いただいています(チャンネル登録者は目下1万4千人です).

日曜日に配信された最新回は「#329. 2年経ってもご覧いただき続けている go/went 堀田説回(第25回)へのみなさまのコメントに堀田が回答!」です.視聴回数が著しく伸びています.18分ほどの動画です.ぜひご視聴ください.

今回の動画は,3年以上前に(タイトルでは「2年経っても」とありますが,調べたら3年以上経っていました)公開した「#25. 新説!go の過去形が went な理由」という動画に,今なお多くのコメントをお寄せいただいていることを受けて制作したものです.

この #25 は「いのほた言語学チャンネル」の全配信回のなかでも特によく視聴されている回の1つとなっています.#25 のコメント欄には,これまで様々なご意見,ご感想,ご批判が寄せられてきていたので,今回の #329 では,そのような反応に対して私より補足説明や回答をさせていただいたという次第です.#329 の内容を要約すると以下の通りです.

#25 で取り上げられたのは,なぜ go の過去形が *goed ではなく went なのか,という英語に関する素朴な疑問です.これは英語史では補充法 (suppletion) と呼ばれる現象の代表例とされています.異なる語源をもつ単語が,ある単語の形態変化の一部(ここでは過去形)を補う形で使われるというものです.英語では,go の過去形に,もともと「行く,進む」を意味した別系統の動詞 wend の過去形 went が採用されたというのが,伝統的な英語史の説明です.

#25 で提示した私の「新説」とは,一度 went が go の過去形として定着した後,なぜ他の多くの不規則動詞が経験したような規則化,つまり *goed のような形への変化が起こらなかったのか,という点に焦点を当てたものです.私は,その理由を社会言語学 (sociolinguistics) 的な観点から説明してみました.つまり,不規則な went の使用が,ある種の「言語的な境界マーカー」として機能し,英語母語話者と非英語母語話者を,すなわち言語共同体の内部の人と外部の人を区別する役割を(無意識的にせよ)果たしてきたのではないか,と考えたわけです.詳しくは #25 をご覧いただければと思いますが,#329 でもこの点を要約して話してはいます.

#25 のコメント欄には,「goed だと God (神)の発音と近くなり,不敬だから避けられたのではないか?」という趣旨の意見もいくつかいただきました.これは「神」のタブー性と同音異義衝突 (homonymic_clash) という言語変化の要因に関する仮説に基づいたものと思われます.

しかし,動画内でも説明しましたが,私はこの説に与しません.理由としては,まず go の古英語期の形態は gān のように ā'' の母音を示すものであり,その過去形が仮に規則化したとしても,God (古英語形 god)との母音の類似性は低いからです.両語は,母音の音質も音量も明確に異なっていたのです.さらにいえば,言語において同音異義語はごく普通に存在しており,それらが衝突して片方が消滅するというのは,事例としては確かにあるものの,まれな現象です.この go/went の件に関して,同音異義衝突に基づく説を積極的に支持する根拠は見当たりません.

もう1点,#25 での解説について,誤解を招く点があったかもしれませんので,補足しておきたいことがあります.コメント欄にて,went のような不規則な形は母語話者が非母語話者を排除するために意図的に作った罠であるという見方は,少々陰謀論的に過ぎるのではないか,という趣旨のコメントをいただいていました.

#25 で私の言いたかったことは次の通りでした.言語変化は,基本的には誰かが意図して起こすものではなく,自然発生的に進んでいくものであり,go の過去形が went になったのも,あくまで歴史的な偶然の結果である.ただし,その結果として生じた不規則な形が,後から社会言語学的な意味合いを帯び,内部と外部を区別するような機能をもつようになった,ということは十分にあり得ると考えます.つまり,「罠を仕掛けた」のではなく,「自然にできた落とし穴のような窪地を,後から罠として利用するようになった」という喩えが適切でしょう.

改めて,この説について考えていただければ.

2025-04-21 Mon

■ #5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より [yurugengogakuradio][notice][language_change][geolinguistics][geography][dialect][dialectology][homonymic_clash][japanese][heldio]

今年度,言語学系 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが,『中央公論』にて「ことばの変化をつかまえる」を連載しています.研究者へのインタビューを通じて,水野さんが言語変化 (language_change) について思索を深めていく趣向の企画です.「言語変化×水野さん」だなんて,私にとって垂涎もの.「言語変化」がここまでフィーチャーされる文芸誌など,あり得るでしょうか.それが,どういうわけか,ここにあるのです! 毎月の楽しみができ,今年度は幸先の良いスタートです.

連載の初回となる前回4月号は「「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」と題して言語のヴァリエーションが扱われましたが,今回紹介する最新5月号では「方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」と題して,言語変化と言語地理学の話題が取り上げられています.

言語地理学! なんと寄り添いたくなる用語なのでしょう.英語では "geography of language" とも "geolinguistics" とも呼ばれますが,私自身が研究キャリアとして英語史のなかでも中英語の方言学 (dialectology) に親しんできており,この領域に片足(以上)を突っ込んできた経緯があるので,言語地理学という響きには懐かしさを禁じ得ません.

今回の8ページにわたる記事を拝読し,コメントしたいことは山ほどあるのですが,熱(苦し)くなりそうなので控えめに行きたいと思います.抑制的に,まずは小見出しを掲げます.

・ ことばの地域差はなぜ生まれるのか

・ 「東西対立」を生んだ境界

・ 類音牽引

・ 同音衝突

・ 語彙の変化,文法の変化

・ ら抜き言葉の合理性

・ ラ行五段化ブーム

・ 世界で最高水準,日本語の言語地図

今回水野さんが訪ねられた研究者は日本語学の大西拓一郎先生です.日本語の方言地理学の話題が展開していきます.富山県西部の「桑の実」語をめぐる方言地図などが提示され,方言の動態が語られています.

取り上げるべき話題が豊富すぎるので,今日の hellog 記事はこの程度でとどめておきたいと思います.こちらの連載,言語変化に関心のある皆さんに強くお勧めします.

(以下,後記:2025/05/05(Mon))

今回ご紹介した記事は heldio でも「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」として紹介しています.ぜひお聴きください.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:方言はこう生まれる --- 言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年5月号.2025年.172--79頁.

2025-04-19 Sat

■ #5836. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回 --- matter や count が「重要である」を意味する動詞であるのが妙な件 [yurugengogakuradio][youtube][doublet][verb][adjective][pos][category][notice]

火曜日に配信された「ゆる言語学ラジオ」の最新回は,久しぶりの「ターゲット1900を読む回」でした.タイトルは「right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」です.縁がありまして,この回の監修を務めさせていただきました(水野さん,今回もお声がけいただき,ありがとうございました).

いくつかの英単語が扱われたのですが,今回注目したいのは matter や count という単語が「重要である」を意味する動詞として用いられている点です.動画内で水野さんも指摘していましたが,何だかしっくり来ない感じがします.「重要である」であれば,be important のように形容詞を用いるのがふさわしいように感じられるからです.なぜ動詞なのか,という疑問が生じます.

2つの動詞を別々に考えましょう.まず matter が,なぜ「重要である」という意味の動詞になるのでしょうか.水野さんが紹介されているように matter の名詞としての基本的な意味は「物質」です.原義は「中身が詰まっているもの;スカスカではないもの」辺りだと思われます.しっかり充填されているイメージから「中身のある」「実質的な」「有意義な」「重要である」などの語義が生じたと考えられます.

もう1つの「重要である」を意味する動詞 count はどうでしょうか.こちらも動画で紹介されていましたが,count の第1義は「数える」ですね.日本語でも「ものの数に入らない」という慣用句がありますが,逆に「数えられる;勘定に入れられる」ものは「重要である」という考え方があります.日英語で共通の発想があるのが,おもしろいですね.

ちなみに count はラテン語 computāre が,フランス語において約まった語形に由来します.この computāre は,接頭辞 com- (共に,完全に)と putāre (考える)から成り,「徹底的に考える」「考慮に入れる」といった意味合いを経て「数える」「計算する」という意味に発展していったと考えられます.そして,このラテン語 computāre は別途直接に英語へ compute としても借用されています.つまり,count と compute は同じ語源を持つ2重語 (doublet) の関係となります.

さて,matter や count が「重要である」を意味するように,本来であれば形容詞で表現されてしかるべきところで,動詞として表現されている例は他にもあります.例えば cost (費用がかかる)や resemble (似ている)なども,動作というよりは状態・性質に近い意味合いを帯びており,直感的には be worth や be like のように形容詞を用いて表わすのがふさわしいと疑われるかもしれません.

しかし,逆の例もあります.品詞としては形容詞でありながらもも,本来の静的な意味合いを超えて,動的なニュアンスを帯びるものがあります.active (活動的な)という形容詞は,状態・性質を表わしているようにも思われますが,常に動き回っている動的なイメージを喚起するのも事実であり,すなわち意味的には十分に動的ということもできるのです.また,動詞の現在分詞や過去分詞から派生した形容詞,例えば interesting, surprised などは,もとが動詞なわけですから,幾分の動的な含みを保持しているのも無理からぬことなのです.

このように見てくると,動詞と形容詞という品詞区分は確かに存在するものの,その意味的な境目を明確に指摘することは難しいことがわかります.両品詞は,意味的にはむしろ連続体でつながっていると見なすのがふさわしいように思われます.この問題については,「#3533. 名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性と範疇化」 ([2018-12-29-1]) の記事も参考になるでしょう.

今回のゆる言語学ラジオの「ターゲット1900を読む回」では,監修に関わらせていただきながら,matter や count といった非典型的な動詞について考え直す機会を得ることができ,勉強になりました.ご覧になっていない方は,ぜひチェックしてみてください.

思えば,私が初めて「ゆる言語学ラジオさん」に関わらせていただいたきっかけの1つが「ターゲット1900を読む回」でした.「#5196. 「ゆる言語学ラジオ」出演第4回 --- 『英単語ターゲット』より英単語語源を語る回」 ([2023-07-19-1]) では,vid (見る)というラテン語根のみをネタに1時間近く話し続けるという風変わりな回を収録したのでした.そちらもぜひご覧いただければ.

今回取り上げた matter と count をめぐる問題は,一昨日の heldio の配信回「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」でも注目しました.本記事の復習になると思いますので,ぜひそちらもお聴きください.

2025-04-18 Fri

■ #5835. リスナー投票による heldio 2025年第1四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu]

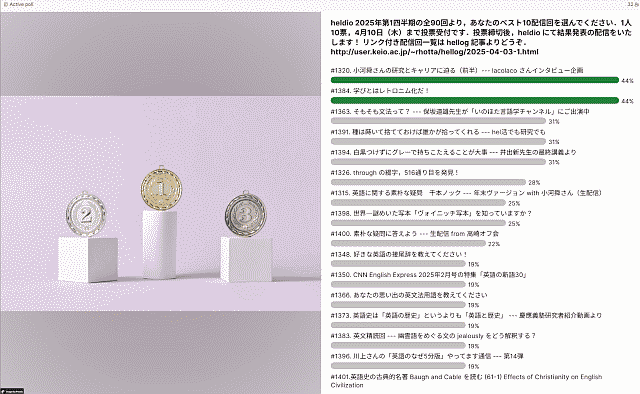

「#5820. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」 ([2025-04-03-1]) でご案内したとおり,今年の第1四半期(1月--3月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.投票締切を少々延長し,4月13日をもって投票会場を閉じましたが,今回も多くのリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご協力ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1419. heldio 2025年第1四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は同率1位,同率3位など,複数の配信回が同じ得票率で並ぶ結果となりました.以下に上位17位までの計23配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

1. 「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (44%)

1. 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」 (44%)

3. 「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」 (31%)

3. 「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」 (31%)

3. 「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」 (31%)

6. 「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」 (28%)

7. 「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」 (25%)

7. 「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」 (25%)

9. 「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」 (22%)

10. 「#1348. 好きな英語の接尾辞を教えてください!」 (19%)

10. 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (19%)

10. 「#1366. あなたの思い出の英文法用語を教えてください」 (19%)

10. 「#1373. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より」 (19%)

10. 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」 (19%)

10. 「#1396. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第14弾」 (19%)

10. 「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (19%)

17. 「#1318. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-3) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」 (16%)

17. 「#1332. 意味の場 --- semantic field」 (16%)

17. 「#1336. lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (16%)

17. 「#1353. enshittification 「メタクソ化」を飲みながら議論する」 (16%)

17. 「#1355. リスナーの皆さんから寄せていただいた「推し接尾辞」を紹介します」 (16%)

17. 「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」 (16%)

17. 「#1376. 「英語史クイズ」生配信 --- 「英語史フェス2025」より」 (16%)

第1位(得票率44%)は同率で2つの配信回が輝きました.「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」は,heldio/helwa でもお馴染みの小河舜さん(上智大学)の学問的背景や今後の展望に迫る,コアリスナー lacolaco さんによるインタビュー企画の前編です.小河さんの人となりや英語史への情熱が伝わる内容が,多くのリスナーの心を掴んだようです(インタビュー後半は helwa より「【英語史の輪 #235】小河舜さんの研究とキャリアに迫る(後半)--- lacolaco さんインタビュー企画としてお届けしました).

同率第1位の 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」は,コアリスナー Lilimi さんのコメントに触発される形で,学びに対する考え方を「レトロニム化」というキーワードで語った回です.日々の学びや研究活動に対する哲学的な視点が,共感を呼んだものと思われます.heldio/helwa のコアリスナーが媒介となった2つの配信回が第1位を獲得したというのは,実に示唆的です.

第3位(得票率31%)には,3つの配信回が並びました.「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」は,文法化 (grammaticalization) 研究の第一人者である保坂道雄先生(日本大学)が,「いのほた言語学チャンネル」にご出演し,文法そのものについて語られた回を紹介したものです.保坂先生の人気は heldio でも健在です.

同率第3位の「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」は,hel活や研究活動における私の実感に基づき,「発信することの意義」について語った回です.多くのリスナーの皆さんに響くメッセージとなったようで嬉しいです.

同じく第3位の「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」は,慶應義塾大学の井出新先生(名誉教授)の最終講義から得た学びや感銘を共有した回です.学問や人生における示唆に富んだ言葉が,支持を集めたものと想像されます.

第6位(得票率28%)は「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」.英語の綴字の歴史的多様性を示す衝撃的な(!)事例を紹介した回で,英語史の奥深さやおもしろさが伝わったものと思います.

第7位(得票率25%)も同率で2件.「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」は,昨年末の生配信企画として行なった恒例の「千本ノック」です.小河さんとの掛け合いとライブ感が好評だったようです.

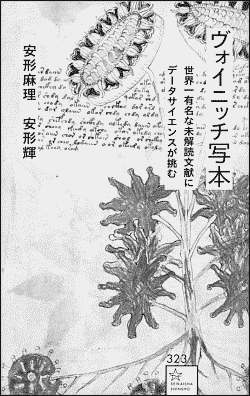

もう1つは「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」です.未解読写本として有名なヴォイニッチ写本 (voynich) を紹介した回で,知的好奇心をくすぐるミステリアスなテーマへの関心が高かったことがうかがえます.このテーマについては,最近出版された書籍の hellog での紹介記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]).

第9位(得票率22%)には「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」がランクイン.helwa の地方オフ会での生配信という,コミュニティの繋がりを感じさせる企画が支持されました.

10位以下(得票率19%, 16%)にも,「推し接尾辞」や「思い出の文法用語」といったリスナー参加型企画,『CNN English Express』の新語特集紹介,慶應義塾の研究者紹介動画の裏話,幽霊語をめぐる英文精読,川上さんの「やってます通信」,Baugh and Cable 精読シリーズ,意味論に関する話題,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」紹介,現代の新語 enshittification の話題,ゆる言語学ラジオで話題になった綴字問題,英語史フェスでのクイズ大会など,実に多彩な配信回が並びました.

全体として,今期の人気回は,コアリスナーやゲスト研究者への注目,学びや研究に対する哲学的な話題,コミュニティ活動(hel活,オフ会),そしてリスナー参加型企画などがバランス良く支持を集めた四半期だったといえそうです.

今回も投票にご参加いただいたリスナーの皆さん,誠にありがとうございました.皆さんからのフィードバックは,今後の heldio 配信の大きな励みとなります.これからも英語史の魅力と学びの楽しさをお届けできるよう努めていきます.

上記の結果を参考に,まだお聴きでない配信回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2025-04-16 Wed

■ #5833. YouTube で「英語史をお茶の間に」 --- 3つの再生リストをご紹介 [youtube][heltube][inohota][helkatsu][voicy][heldio][hellog-radio][heltalk][sobokunagimon][notice]

新年度,英語史の学びを始める/続ける方も多いと思います.私は「英語史をお茶の間に」をモットーに様々な媒体で,英語史の情報をお伝えしています.英語史の学びを促す活動を「hel活」 (helkatsu) と呼んでいますが,最近もっとも伸びているhel活の媒体が YouTube です.

2つの YouTube チャンネルを運営しており,各々の内部でいくつかの再生リストが用意されています.煩雑にならないよう,ここでは3つの厳選お薦め再生リストを示したいと思います.

1. 「【再配信】 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の再生リスト

毎朝6時頃に配信.4年弱続いている Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を,YouTube で再放送しているものです.3年ほど遅れて,初回から1つずつ配信を重ねています.ここ数ヶ月ほど,視聴回数がぐんぐん伸びています.ちなみに今朝の配信回は「#270. cheap の語源」です.

2. 「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」の再生リスト

同じく毎朝6時頃に配信.上記 Voicy heldio の前身として2020年度に不定期で音声配信してきた hellog-radio の全62回を,目下毎日1回ずつ再放送しています.ちなみに,今朝の配信回は「#42. <x> の不思議あれこれ」です.参考までに「#5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています」 ([2025-03-20-1]) もお読みください.

3. 「いのほた言語学チャンネル」・堀田回の再生リスト

同僚の英語学研究者,井上逸兵先生と毎週水・日の午後6時に配信している「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)より,堀田がメインで英語史について語っている回を集めた再生リストです.ちなみに,最新の配信回は「#325. English ということばをここまで掘り下げました」です(5000回以上視聴されています).

いずれのチャンネルも視聴回数が伸びています.ぜひチャンネル登録の上,定期的にご覧になり,英語史の学びに活かしていただければ.

2025-04-14 Mon

■ #5831. 2025年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice]

本日,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目の1つ「英語史」の講義が開講します.主に専攻の2年生が履修する科目です,1年間(2セメスター)かけて,英語という言語の有為転変の歴史を紡いでいきます.

重要な初回講義は,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.以下のセクションには多くの情報が詰め込まれていますが,履修生の皆さんは,今回の講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.一般の hellog 読者の方々も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.

今期は,ほかにも様々な形で英語史の学びを促す活動「hel活」 (helkatsu) を展開していく予定です.英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければ.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. この講義で Slido (質疑応答サービス)を利用して英語に関する素朴な疑問を募集します(こちらからアクセスしてください)

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) および「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5730. 『英語史新聞』第11号が発行されました」 ([2025-01-03-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第11号です.

4.5. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 指定テキストは英語史の古典的名著 Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.:「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1])

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

1年間,楽しい英語史ライフをお送りください!

2025-04-12 Sat

■ #5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

新年度が始まりました.今年度も「英語史をお茶の間に」広げていく活動,hel活 (helkatsu) を積極的に展開していくつもりです.hellog の読者の皆さんも,ぜひhel活にご協力いただければと思います.

今年度の目玉となる私のhel活の1つは,数年来続けてきた朝日カルチャーセンター新宿教室で,新しいシリーズ講座を始めることです.新シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.昨年度のシリーズ「語源辞典でたどる英語史」のテイストを受け継ぎ,『英語語源辞典』(研究社)などを参照しながら,英単語の語源を軸に英語史のお話しをしていきます.具体的には,毎回英語史の観点から興味深い日常単語を1つ選び,それを中心に据えつつ,そこから縦横無尽に話題を広げ,英語史を味わっていこう,という趣旨です.上記HPにも掲載されている正式な趣意文章は次の通りです.

「なぜこの英単語はこんな意味や綴字なの?」 本講座では,日常的でありながら特異な背景をもつ英単語のナゾ --- she の誕生秘話,混乱をきわめた through の綴字,季節語 autumn をめぐる競合と共存 --- に迫ります.『英語語源辞典』(研究社)を道しるべに,英単語と英語史の深淵を覗いてみましょう.

月一回の講座となりますが,初回講座は2週間後の4月26日(土) 17:30--19:00 となります.春期クール3回分のラインナップは次の通りです.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

第1回は,3人称単数女性代名詞 she です.ごく日常的な単語ですが,その誕生には意外な歴史的背景があります.いったいどのような道のりを経て,この語は英語で使われ出したのでしょうか.she を中心にした関連語彙の歴史を語っていきます.

第2回は,歴史上516通りの綴字があったことで知られる前置詞・副詞 through に注目します.なぜこのように多様な綴字が生まれたのでしょうか.そして,どのようにして現代の綴字に落ち着いたのでしょうか.周辺の単語の話題も盛り込みながら,英語の綴字と発音の関係について考えていきたいと思います.

第3回は「秋」を意味する autumn にフォーカスを当てます.同じ「秋」を意味する単語に fall がありますが,何がどう異なるのでしょうか.これらの類義語はどのようにして生まれ,どのように使い分けられるようになったのでしょうか.他の季節語も合わせて考えていく予定です.英語の語彙の豊かさとその文化的背景を味わっていきましょう.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければと思います.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページからどうぞ.

『英語語源辞典』をお持ちになると,さらに受講が楽しくなるはずです.この機会にぜひ「語源の森」へと足を踏み入れてみませんか.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/04/24(Thu))

本講座の予告については heldio でも「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」および「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」と題してお話ししていますので,そちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-04-11 Fri

■ #5828. heldio で『ヴォイニッチ写本』の著者対談シリーズがスタート [voicy][heldio][manuscript][voynich][cryptology][cryptography][notice][review]

先日の記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) と「#5816. ヴォイニッチ写本に関する有用なウェブサイト」 ([2025-03-30-1]) で,昨年末に出版された新書を紹介しました.

この度,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」上で著者お二方との特別対談が実現しました(安形麻理先生,安形輝先生,収録のためにお時間を割いていただきありがとうございました!).対談は全3回のシリーズとしてお届けする予定ですが,昨日第1回を配信したのでご案内します.「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」と題して,20分ほどのトークとなっています.

3人でおしゃべりしながらの楽しい収録でしたが,録音していない時間帯にも,ヴォイニッチ写本をめぐる様々な議論や研究の裏話が尽きることなく続きました.役得以外の何ものでもありません.私はヴォイニッチ写本についてはさほど詳しく知らなかったのですが,今回の書籍の刊行,そして著者のお二人から直接お話を伺うことで,同写本の魅力に俄然引き込まれそうです.

対談シリーズの第2回,第3回は,今後数日の間隔を空けながら配信していく予定です.ぜひ星海社新書『ヴォイニッチ写本』をお手に取っていただくとともに,残りの対談の配信にもご注目ください.この対談を通して,『ヴォイニッチ写本』がより広く知られ,その魅力が多くの人に語られるようになることを願っています.

・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.

2025-04-04 Fri

■ #5821. ウェブ月刊誌 Helvillian の4月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

英語史ファンの皆さん,今月もお待たせしました.3月28日(金)に『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年4月号(第6号)がウェブ公開されました.号を重ねるにつれ,質量ともに豊かになってきています.ヘルメイトの活動の勢いが感じられます.

この月刊ウェブマガジンは,helwa のリスナーからなる有志ヘルメイトによる制作で,毎月28日に,直近1ヶ月のヘルメイトによる様々な英語史活動「hel活」(helkatsu) を,note 上でリンクを張りつつ紹介していこうという,hel活応援企画です.ぜひウェブマガジンの基地となっているこちらの note アカウントをフォローしていただければと思います.あわせて本ブログの helvillian の記事群もお読みいただければ.

今号の「表紙のことば」は,コアリスナーの川上さんによる春の詩です.川上さんは heldio の「英語のなぜ5分版」やってます通信でお馴染みの高校英語教員です.ご自身のhel活の note アカウントもお持ちで,多くの記事を書かれています.さらに,音声配信プラットフォーム stand.fm で「川上チャンネル」も運営されています.先日の高崎・伊香保温泉オフ会でも活躍されました.

今号の特集は「ハマった沼を語らせて」です.ヘルメイトの皆さんは近頃何にヌマっているのでしょうか? 英語史沼,接頭辞沼,英会話沼,語学沼と,見渡せばヌマばかりですね!

コアなヘルメイトによる連載も好調です.川上さんの新連載「英語史の窓」に続き,lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も順調に進んでいます.みーさんの「教室日誌」,umisio さんの「コメント大賞」もhel活の定番となってきました.ari さん,mozhi gengo さん,Grace さん,umisio さんの定期的な note 記事に加え,こじこじ先生による生成AIの YouTube 動画も本数が増えてきており,要注目です.さらに,り~みんさん,しーさんも note 記事で参戦しています.

編集委員の1人 Grace さんによる「helwa のあゆみ/活動報告」では,3月のhel活がまとめられています.勢いのあるhel活に参加されたい方は,ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にお入りください!

そして,締めは umisio/Grace/Lilimi/Galois の4氏による「Helvillian 編集後記(2025年4月)」です.ほんわかな雰囲気ながらも,4月のhel活への並々ならぬ決意が感じられました.

この4月号の紹介は,heldio でも「#1402. Helvillian 4月号が公開!」で配信しているので,そちらもお聴きいただければ.

2025-04-03 Thu

■ #5820. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年4月3日(木)より4月10日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでください.

3ヶ月に一度の恒例企画となっていますが,本ブログの音声版・姉妹版というべき毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,今年の第1四半期にお届けしてきた配信回(全90回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催しています.1人10票まで投票できます.投票会場は4月10日(木)23:59 までオープンしています.この機会に聴き逃した過去配信回を聴取いただき,じっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.元旦配信の「#1312. 2025年のhel活はコミュニティから!」から3月31日配信の「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/03/31)までの90回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける「#1404. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」を Voicy より配信しました.そちらも合わせてお聴きください.

・ 「#1312. 2025年のhel活はコミュニティから!」 (2025/01/01)

・ 「#1313. ヘルメイト4名で新年のプシュ --- 今年も heldio/helwa をよろしくお願いいたします!」 (2025/01/02)

・ 「#1314. heldio 2024年第4四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 1月10日(金)までオープン」 (2025/01/03)

・ 「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)」 (2025/01/04)

・ 「#1316. コメント返し 2025/01/05(Sun)」 (2025/01/05)

・ 「#1317. Helvillian 1月号公開!」 (2025/01/06)

・ 「#1318. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-3) Latin Influence of the Second Period --- Taku さん対談精読実況中継」 (2025/01/07)

・ 「#1319. they の初出例 --- 昨年末緊急企画より Ormulum を覗いてみよう」 (2025/01/08)

・ 「#1320. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(前半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (2025/01/09)

・ 「#1321. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第10弾」 (2025/01/10)

・ 「#1322. word-lore 「語誌」っていいですよね」 (2025/01/11)

・ 「#1323. コメント返し 2025/01/12(Sun)」 (2025/01/12)

・ 「#1324. heldio 2024年第4四半期のリスナー投票開票結果」 (2025/01/13)

・ 「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」に向けて」 (2025/01/14)

・ 「#1326. through の綴字,516通り目を発見!」 (2025/01/15)

・ 「#1327. award の英語発音は「アワード」ではなく「アウォード」 --- 英語史から迫ります」 (2025/01/16)

・ 「#1328.「投げる」の類義語の歴史 --- throw, cast, warp」 (2025/01/17)

・ 「#1329. warn 「ウォーン」と walk 「ウォーク」は異なる音変化」 (2025/01/18)

・ 「#1330. コメント返し 2025/01/19(Sun)」 (2025/01/19)

・ 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介」 (2025/01/20)

・ 「#1332. 意味の場 --- semantic field」 (2025/01/21)

・ 「#1333. 語義論と名義論 --- 語の意味変化と意味の語変化」 (2025/01/22)

・ 「#1334. ここ数日間のヘルメイトさんのhel活が!」 (2025/01/23)

・ 「#1335. OED 編纂の背景にあった○○園 --- 明日の朝カル講座で取り上げます」 (2025/01/24)

・ 「#1336. lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/01/25)

・ 「#1337. コメント返し 2025/01/26(Sun)」 (2025/01/26)

・ 「#1338. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第11弾」 (2025/01/27)

・ 「#1339. 言語年代学 --- 言語学史の一幕」 (2025/01/28)

・ 「#1340. 言語年代学への批判から学べること」 (2025/01/29)

・ 「#1341. Helvillian 2月号が公開!」 (2025/01/30)

・ 「#1342. transfer/translate --- ラテン語由来動詞の2重語」 (2025/01/31)

・ 「#1343. 近代のフランス借用語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第11弾」 (2025/02/01)

・ 「#1344. コメント返し 2025/02/02(Sun)」 (2025/02/02)

・ 「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」 (2025/02/03)

・ 「#1346. 2重語祭り --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/02/04)

・ 「#1347. なぜ規則動詞の過去形と過去分詞には同じ -ed がつくの? --- 中高生のための英語史」 (2025/02/05)

・ 「#1348. 好きな英語の接尾辞を教えてください!」 (2025/02/06)

・ 「#1349. 語根創成 --- ゼロから作る完全に任意の新語をめぐって」 (2025/02/07)

・ 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (2025/02/08)

・ 「#1351. コメント返し 2025/02/09(Sun)」 (2025/02/09)

・ 「#1352. 172通りの歴史的綴字をもつ eyes」 (2025/02/10)

・ 「#1353. enshittification 「メタクソ化」を飲みながら議論する」 (2025/02/11)

・ 「#1354. millionaire --- heldio 再生回数が100万回を達成!」 (2025/02/12)

・ 「#1355. リスナーの皆さんから寄せていただいた「推し接尾辞」を紹介します」 (2025/02/13)

・ 「#1356. 「私の推し接尾辞」の第1位は -○○ です」 (2025/02/14)

・ 「#1357. 接頭辞 con- の単語はまだ続く --- lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」最新回より」 (2025/02/15)

・ 「#1358. コメント返し 2025/02/16(Sun)」 (2025/02/16)

・ 「#1359. 好きな英語の接頭辞を教えてください!」 (2025/02/17)

・ 「#1360. sand-blind 「かすみ目の」の接頭辞と解釈語源」 (2025/02/18)

・ 「#1361. ex-girlfriend 「元カノ」の ex- ってどんな接頭辞?」 (2025/02/19)

・ 「#1362. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第12弾」 (2025/02/20)

・ 「#1363. そもそも文法って? --- 保坂道雄先生が「いのほた言語学チャンネル」にご出演中」 (2025/02/21)

・ 「#1364. 接頭辞,接尾辞,連結形」 (2025/02/22)

・ 「#1365. コメント返し --- 皆さんの「推し接頭辞」を紹介」 (2025/02/23)

・ 「#1366. あなたの思い出の英文法用語を教えてください」 (2025/02/24)

・ 「#1367. 用語とは 助けにもなり 欺きもする」 (2025/02/25)

・ 「#1368. 3人称代名詞に関するもう1つのナゾ --- いのほた最新回がよく視聴されています」 (2025/02/26)

・ 「#1369. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第13弾」 (2025/02/27)

・ 「#1370. 「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた pronounce vs. pronunciation の綴字問題」 (2025/02/28)

・ 「#1371. Helvillian 3月号が公開!」 (2025/03/01)

・ 「#1372. コメント返し 2025/03/02(Sun)」 (2025/03/02)

・ 「#1373. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より」 (2025/03/03)

・ 「#1374. 「英語史フェス2025」と英語史クイズ --- クイズは本日16:00より生配信」 (2025/03/04)

・ 「#1375. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾」 (2025/03/05)

・ 「#1376. 「英語史クイズ」生配信 --- 「英語史フェス2025」より」 (2025/03/06)

・ 「#1377. 思い出の英文法用語 --- リスナーの皆さんからお寄せいただきました(前半)」 (2025/03/07)

・ 「#1378. 思い出の英文法用語 --- リスナーの皆さんからお寄せいただきました(後半)」 (2025/03/08)

・ 「#1379. コメント返し 2025/03/09(Sun)」 (2025/03/09)

・ 「#1380. 気になる綴りの英単語を挙げてください --- リスナー参加型企画」 (2025/03/10)

・ 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」 (2025/03/11)

・ 「#1382. 英語史研究会のご案内 --- 4月12日(土)に京都大学にて開催」 (2025/03/12)

・ 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」 (2025/03/13)

・ 「#1384. 学びとはレトロニム化だ!」 (2025/03/14)

・ 「#1385. corpus と data をめぐる諸問題 --- コーパスデータについて語る回ではありません」 (2025/03/15)

・ 「#1386. コメント返し 2025/03/16(Sun)」 (2025/03/16)

・ 「#1387. 大修館書店『英語教育』4月号で「英語の語形成と語彙史を知ろう」を書かせていただきました」 (2025/03/17)

・ 「#1388. heldio の前身「hellog-radio」なるものを YouTube で再放送しています」 (2025/03/18)

・ 「#1389. ゆる言語学ラジオの水野太貴さんが『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」を開始 --- 初回のお相手は井上逸兵さん」 (2025/03/19)

・ 「#1390. 気になる綴りの英単語 --- お寄せいただきありがとうございます」 (2025/03/20)

・ 「#1391. 種は蒔いて捨てておけば誰かが拾ってくれる --- hel活でも研究でも」 (2025/03/21)

・ 「#1392. 続・気になる綴りの英単語 --- お寄せていただきありがとうございます」 (2025/03/22)

・ 「#1393. コメント返し 2025/03/23(Sun)」 (2025/03/23)

・ 「#1394. 白黒つけずにグレーで持ちこたえることが大事 --- 井出新先生の最終講義より」 (2025/03/24)

・ 「#1395. 気になる副詞をお寄せください --- リスナー参加型企画」 (2025/03/25)

・ 「#1396. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第14弾」 (2025/03/26)

・ 「#1397. 有標と無標」 (2025/03/27)

・ 「#1398. 世界一謎めいた写本「ヴォイニッチ写本」を知っていますか?」 (2025/03/28)

・ 「#1399. 本日午後3時から「英語史クイズ」生配信 from 高崎オフ会」 (2025/03/29)

・ 「#1400. 素朴な疑問に答えよう --- 生配信 from 高崎オフ会」 (2025/03/30)

・ 「#1401.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-1) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/03/31)

2025-03-27 Thu

■ #5813. 水野太貴さんによる『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」 [youtube][inohota][yurugengogakuradio][notice][language_change][voicy][heldio]

人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の水野太貴さんが『中央公論』にて新連載「ことばの変化をつかまえる」を開始しています.言語の研究者にインタビューしながら,様々な角度から言語変化 (language_change) を考えていこうという連載です.

連載初回のタイトルは「「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」.インタビューのお相手は,なんと私の同僚で社会言語学者の井上逸兵さんでした.社会言語学の観点から,ことばの変化の裏側には社会的な差異化が働いているという趣旨で語られています.記事の小見出しを取り出すと,以下の通りとなります.

・ 言語の恣意性と社会的な取り決め

・ 解明したい謎

・ 「自分は他人とは違う」という意識

・ 連帯機能

・ お上が定めるスタンダード

・ ことばの変化は予測できるのか

とりわけ水野さんが「解明したい謎」として挙げられている6点に要注目です.いずれも言語変化論において重要な論点です.

1. なぜことばは変化するのか? (要因)

2. ことばの変化にはどんなパターンがあるか? (法則)

3. 「変化に伴うコスト」を上回るほどのリターンはあるのか? (便益)

4. ことばの変化は予測できるのか? (再現性)

5. 日本語の中で,歴史上類を見ないことばの変化はあったか? (歴史)

6. 世界の言語も,日本語と同じような変化をしているのか? (国際比較)

井上逸兵さんがインタビューを受けたということで,すかさず我々の「いのほた言語学チャンネル」でも,この新連載記事を紹介しました.「#319. ゆる言語学ラジオ水野太貴さん『中央公論』誌連載「ことばの変化をつかまえる」に注目!第1回は井上登場!「差異化」が原動力、そして、水野さんが言語学の原動力!」をご覧ください.

さらに,私自身も先日 heldio にて「#1389. ゆる言語学ラジオの水野太貴さんが『中央公論』の連載「ことばの変化をつかまえる」を開始 --- 初回のお相手は井上逸兵さん」として紹介していますので,そちらもぜひお聴きください.

いろいろな意味で私が聴きてみたかった特別なお2人のインタビューが,実現しました.水野さんの言語変化をめぐる新連載,2025年度は毎月号が待ち遠しくなりそうです.

・ 水野 太貴 「連載 ことばの変化をつかまえる:「差異化」こそが原動力 --- 社会言語学者・井上逸兵さんに聞く」『中央公論』(中央公論新社)2025年4月号.2025年.168--75頁.

2025-03-26 Wed

■ #5812. 516通り目の through を「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました [through][ormulum][spelling][voicy][heldio][helwa][youtube][yurugengogakuradio][inohota][link][notice][inoueippei]

3月23日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されました.「#321. 中世の through の綴りは515通りと思っていたが」です.おかげさまでご好評いただいています(目下,視聴回数が5000に届きそうです).

through の探究に関するこれまでの経緯は,「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) の記事に,過去の関連コンテンツへのリンク集を作っていますので,そちらからご覧ください.

through の異綴字をめぐる探究がながらく515通り停滞していたところ,久しぶりに新しい516通り目が見つかったということで,研究者の奇矯な生態(?)を眺めるかのようにおもしろがっていただいているのかと想像しますが,当人はいたって真面目です.関心のある方は多くはないかと思いますが,この発見の意義について heldio 有料配信「「516通りの through」の教訓とは?」で語っていますので,よろしければ.

2025-03-23 Sun

■ #5809. 朝カルシリーズ講座の第12回「勘違いから生まれた英単語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][metanalysis][folk_etymology][ghost_word][link]

3月15日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の最終回となる第12回が開講されました.今回は「勘違いから生まれた英単語」と題して,「事故」によって生じた単語の具体例を挙げ,いつものように『英語語源辞典』やその他の資料を通じて,語源とは何か,単語とは何かという究極の問いに迫りました.

この第12回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第12回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内」 ([2025-03-13-1])

・ heldio 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」

・ heldio 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

さて,今年度のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」はこれにて終了です.1年間にわたりご参加いただいた方々には,御礼申し上げます.来年度も月に一度のペースで英語史に関連する講座を続けていきますが,今年度のテーマの流れを汲みながらも,特定の単語に注目しつつ,英語史を描いていく予定です.シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.4月からの春期クール3回分については,題目と日程が次のように決定しています.朝カルの公式HPより詳細をご確認し,ぜひお申し込みください.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

来年度も朝カル英語史講座,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-03-21 Fri

■ #5807. 「英語の語形成と語彙史を知ろう」 --- 大修館書店『英語教育』4月号の拙記事を紹介 [notice][vocabulary][lexicology][word_formation][morphology][hel_education][asacul][voicy][heldio][hel_education]

3月14日に発売された『英語教育』(大修館書店)の4月号に,第1特集として「新年度に見直したい英語語彙指導」が取り上げられています.その特集のなかで「英語の語形成と語彙史を知ろう」と題する見開き2頁の記事を執筆しました.記事は以下の4節からなっています.

1. 英語語彙の3分の2が借用語

2. 新語導入の「四則計算」

3. 英語史の各時代で好まれた方法

4. 英語史の知見を語彙学習に

実はこの節立ては,先日最終回を終えたばかりの朝日カルチャーセンター新宿教室のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の大雑把な要約となっています.朝カルシリーズの締めくくりの時期と本記事の原稿締切が近かったので,英語語彙史について考えてきた今年度を大きく振り返ってみたいという事情もあり,このような記事となりました.

とりわけ第2節の新語導入に関する「四則計算」は,英語(のみながら言語一般)の語形成をうまくまとめられているのではないかと考えています.ぜひ注目していただければ.「四則計算」の比喩については,最近では「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1]) で触れていますし,実は同雑誌『英語教育』の2020年2月号でも関連記事を書かせていただいています.「#3917. 『英語教育』の連載第11回「なぜ英語には省略語が多いのか」」 ([2020-01-17-1]) をご参照ください.

さて,今回の雑誌記事は最新号の第1特集「新年度に見直したい英語語彙指導」の1部として執筆しましたが,特集内の記事を一覧してみましょう.

1. 教室でできる語彙指導 4つのポイント

2. 英語定型表現の指導 --- You shall know a word by the company it keeps!

3. 高校での語彙指導 --- 「論理・表現」での実践例

4. 中学校の教室場面で行う語彙指導の工夫

5. 児童に教えるべき語彙知識とその指導方法とは

6. Teaching Assistant としての生成AIを語彙指導に活かす

7. Web アプリでデザインする語彙学習アクティビティ

8. 英語の語形成と語彙史を知ろう

本特集は英語教育者・学習者にとって実践的なヒントが満載です.新年度を迎えるにあたって,ぜひ見直してみてください.

今回ご紹介した拙記事「英語の語形成と語彙史を知ろう」については,heldio でも「#1387. 大修館書店『英語教育』4月号で「英語の語形成と語彙史を知ろう」を書かせていただきました」としてお話ししています.ぜひお聴きいただければ.

・ 堀田 隆一 「第1特集 新年度に見直したい英語語彙指導 --- 英語の語形成と語彙史を知ろう」 『英語教育』(大修館) 2025年4月号,2025年.30--31頁.

2025-03-13 Thu

■ #5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][analogy][metanalysis][folk_etymology][voicy][heldio]

・ 日時:3月15日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度月に一度のペースで,『英語語源辞典』(研究社)を参照しつつ英語語彙史をたどる朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を続けてきました.明後日3月15日(土)に開講される第12回は,シリーズ最終回となります.前回までに英語語彙史はおおよそ描ききったので,最終回は遊び心満載の「勘違いから生まれた英単語」で締めたいと思います.

他の言語も同様ですが,英語には本来なかった語,あり得なかった語が,勘違いを含む何らかの「事故」により,存在し始めるということがあります.単に語源不詳というわけではなく,広い意味でのエラーにより生じてしまった語,といえばよいでしょうか.既存の語からの類推 (analogy) によって生まれた語,解釈語源あるいは民間語源 (folk_etymology) に基づく語,幽霊語 (ghost_word) など「事故」のタイプは様々ですが,このように不規則な出自をもつ単語たちも,英語語彙に独特な貢献をなしてきたのです.今回の講座では,いつものように『英語語源辞典』やその他の辞書を参照しつつ,変わり者の単語たちと戯れたいと思います.

過去11回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので辞典がなくとも受講には問題ありません).

今度のシリーズ最終回については,heldio でも「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」でもご案内しています.ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-03-03 Mon

■ #5789. ウェブ月刊誌 Helvillian の3月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][word_play][radio_broadcast][link]

本ブログをお読みの英語史ファンの皆さん,お待たせしました.昨日2月28日(金)に『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の最新号となる2025年3月号(第5号)がウェブ公開されました.今号も英語史の魅力が詰まった充実の内容となっています.

この月刊ウェブマガジンは,helwa のリスナーからなる有志ヘルメイトによる制作で,毎月28日に,直近1ヶ月のヘルメイトによる様々な英語史活動「hel活」(helkatsu) を,note 上でリンクを張りつつ紹介していこうという,hel活応援企画です.ぜひウェブマガジンの基地となっているこちらの note アカウントをフォローしていただければと思います.あわせて本ブログの helvillian の記事群もお読みいただければ.

今号の「表紙のことば」を飾るのは,コアリスナー Lilimi さんによる記事と写真です.センス溢れる表紙デザインは,私も毎号楽しみにしています.

今号の目玉は何といっても「音声配信」特集です.この1ヶ月で多くのヘルメイトが stand.fm(スタエフ)を通じて音声によるhel活を始めています.それぞれ個性的なチャンネルとなっており,英語史の魅力を伝えています.heldio のパーソナリティを務めている私としては,hel活の音声配信仲間が増えていることを心強く感じています.特に盛り上がっているシリーズが「hel活単語リレー」 (ewlr) です.この英語史遊びについては,本ブログの記事「#5781. 「hel活単語リレー」が順調に続いています」 ([2025-02-23-1]) もご覧ください.

ほかにも新しいタイプのhel活が登場しています.こじこじ先生による YouTube 動画「AIが作ったオリジナル架空アニメ『不規則動詞戦争 - LEGACY NEVER FADES』OP」です.不規則動詞という英語学習者の悩みの種を題材にした架空アニメのオープニングという設定です.いやはや,このようなhel活が誕生してしまうとは!

音声・動画配信が注目を集める一方で,従来の note 記事などのテキストコンテンツも堅調です.英語語源辞典通読ノート,教室日誌,コメント大賞,英語史クイズなど,定番の連載も継続しています.

編集委員による雑感的記事も見どころです.「helwa のあゆみ/活動報告」と「Helvillian 編集後記」は編集委員による雑感・雑談的記事ですが,私も毎回楽しみにしているコーナーです.コミュニティの動向や裏話なども含まれています.

月刊 Helvillian 第5号を通じて,様々な形で展開されるhel活の世界をお楽しみください.最新3月号の紹介は,heldio でも「#1371. Helvillian 3月号が公開!」で配信しているので,そちらもお聴きいただければ.

2025-03-01 Sat

■ #5787. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 --- 慶應義塾研究者紹介動画より [notice][helkatsu][youtube][hellog][inohota][hel_herald][khelf]

私の所属する慶應義塾大学の公式 YouTube チャンネル「慶應義塾 Keio University」には「研究者紹介動画」というシリーズがあります.昨日,そのシリーズの1回として「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」慶應義塾大学文学部・堀田隆一教授が公開されました.4分22秒ほどの動画です.

公式動画としてきわめて真面目に撮影しているのですが,その割にはサムネで through Tシャツ(=「ゆる言語学ラジオ」公式グッズ)を着た姿でポーズをとっています(cf. 「#5679. through Tシャツ」 ([2024-11-13-1])).(いろいろなポーズと装いで写真撮影をしたのですが,最終的に採用されたのが,これでした.周囲の研究者動画サムネと見比べると浮いているのが分かります.)

動画内では,本ブログについても,大学公式サイト内で運営していることもあり,触れています,また,同じ文学部の英米文学専攻の同僚で,英語学研究者の井上逸兵教授とコラボして制作している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にも言及しています.さらに,khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』も紹介しています.

動画のキャッチフレーズは標題に掲げた通り「英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」です.これについては,本ブログでも「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]) で取り上げたので,そちらもご覧いただければ.

「慶應義塾 Keio University」には,他の所属研究者の紹介動画も多く収められていますし,多種多様なコンテンツが公開されています.ぜひチャンネル登録していただければ.

2025-02-28 Fri

■ #5786. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- いのほた YouTube 版 [youtube][inohota][voicy][heldio][personal_pronoun][sobokunagimon][link][notice]

2月23日(日)に配信された YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の回が,思いのほか多く視聴されています(本記事執筆時点で5,400回超え).「#313. 三人称代名詞の狭くて奥深い世界 --- get'em は get them の th が落ちたのではない!」です.英語の3人称代名詞の形態をめぐる,17分弱のトークとなっています.ぜひご覧ください.

今回の動画における3人称代名詞への注目点は複数ありますが,第1に「なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」という英語に関する素朴な疑問が取り上げられました.これについては,hellog その他でも取り上げてきましたので,そちらもご参照ください.

・ 「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1])

・ 「#4121. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-08-1])

次に,古英語の3人称代名詞のすべての形態が h で始まっていた点についても触れました.ところが,後の歴史でいくつかの形態において h が脱落したり別の子音に置き換えられたりしたのでした.参考までに,関連する hellog 記事を挙げておきます.

・ 「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1])

・ 「#4004. 古英語の3人称代名詞の語頭の h」 ([2020-04-13-1])

3人称女性単数代名詞の方言形についても,動画で触れました.これについては以下の記事をどうぞ.

・ 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1])

最後に,動画タイトルにある get'em については,以下の記事をお読みください.

・ 「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1])

・ 「#2337. 16世紀,hem, 'em 不在の謎 (1)」 ([2015-09-20-1])

・ 「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」 ([2011-12-27-1])

・ 「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1])

英語史は英語に関する素朴な疑問に答えるのが得意です.しかし,英語史の枠内にとどまっていては解決できない問いも多くあります.英語史からさらに遡ってゲルマン語史や印欧語史にも目配りする必要が,しばしば生じます.この「拡大版英語史」が何よりも魅力的ですね.

今回の動画が人気回となったので,便乗して Voicy heldio でも一昨日「#1368. 3人称代名詞に関するもう1つのナゾ --- いのほた最新回がよく視聴されています」を配信しました.こちらも合わせてお聴きいただければ.

2025-02-16 Sun

■ #5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][pde][word_formation][morphology][neologism][borrowing][loan_word][shortening][link]

2月8日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回が開講されました.今回は「英語史からみる現代の新語」と題して,様々な新語導入法を導入しつつ,具体的な現代の新語を紹介しました.また,歴史的な観点から現代英語の新語導入の特殊性に触れました.

現代の新語導入は他言語からの借用 (borrowing) にさほど依存しないという点で,英語史上特異な様相を呈します.一方,現代英語は,短縮 (shortening) という新しい語形成の型を獲得し,それへの依存度を高めてきました.直近100年ほどで,新語導入のトレンドが変わってきたと考えられます.21世紀の英語語彙は,どのように展開していくのでしょうか.

今回の講座は,対面で参加された方がいつも以上に多く,オンラインで参加された方からも質問をいただくなど,活発でインスピレーションに富む回となりました.感謝いたします.第11回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第11回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内」 ([2025-02-06-1])

・ heldio 「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」 (2025/02/03)

・ heldio 「#1349. 語根創成 --- ゼロから作る完全に任意の新語をめぐって」 (2025/02/07)

・ heldio 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (2025/02/08)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

次回の朝カル講座は.3月15日(土)17:30--19:00に開講予定です.シリーズの最終回となる第12回で,「勘違いから生まれた英単語」と題して,オモシロ語源をもつ英単語を取り上げつつ,英語語彙史を総括する予定です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-06 Thu

■ #5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][word_formation][compounding][derivation][shortening][loan_word][voicy][heldio]

・ 日時:2月8日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

明後日2月8日(土)の夕刻に開講される第11回は,「英語史からみる現代の新語」と題して,いよいよ現代英語,すなわち20--21世紀の英語の語彙に焦点を当てます.

現代英語は,新語の洪水とも言える語彙の爆発的増加の時代を迎えています.デジタル技術の発展や社会の急速な変化に伴い,新たな単語や表現が次々と誕生していますが,その背後には歴史的に一貫した語形成の型が存在します.接頭辞や接尾辞の追加による「派生」,複数の単語を組み合わせる「複合」,既存の単語の「短縮」,フレーズの頭文字を取る「頭字語」などです.

今回の講座では,英語史の各時代の傾向にも注意を払いながら,現代英語における新語導入の特徴を浮き彫りにしていきます.特に上述のような語形成の多様な方法に注目し,それらどのように現代社会の変化や文化的潮流を反映しているのかを探ります.これらの語形成のプロセスを理解することは,現代英語の語彙のダイナミズムを読み解く鍵となるはずです.いつものように『英語語源辞典』などを参照しながら進めていきます.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去10回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第11回については,Voicy heldio でも「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow