2023-08-11 Fri

■ #5219. あなたにとって英語とは? --- 明後日8月13日(日)19:00--20:00 の Voicy heldio 生放送企画のお知らせ [voicy][heldio][khelf][notice]

一昨日の8月9日に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,「#800. 「英語は(私にとって)○○です」を募集します --- (日)の生放送に向けたリスナー参加型企画」を配信しました.

リスナーの皆さんに「あなたにとって英語とはどんな存在ですか?」と問いかけ,コメント欄を通じて答えを募る企画です.khelf(慶應英語史フォーラム)協賛のイベントです.

回答への呼びかけから2日経ちましたがが,リスナーの方から多くのコメントが寄せられています.「英語は(私にとって)○○です」というフォーマットに必ずしも当てはまらなくてもかまいませんので,そう考える理由や根拠なども添えて,自由にご回答いただければ幸いです.

今日,明日と皆さんからのさらなる回答を待ち,明後日8月12日(日) 19:00--20:00 に,寄せられた回答を読み上げつつ皆で鑑賞し愛でるという heldio 生放送のイベントを開催する予定です.

英語に対する思いは十人十色だと思います.様々な「英語観」があり得るということを互いに理解していけば,それだけ英語学習・教育をめぐる議論も円滑になりますし,本ブログでいつも話題にしている「英語史」を学ぶ意義にも幅が出てくるものと期待します.

ぜひ皆さんの考える「英語とは何か?」へ回答をお寄せ下さい.こちらからどうぞ.

2023-08-09 Wed

■ #5217. 「名前プロジェクト」が立ち上がりました [voicy][heldio][name_project][onomastics][notice]

8月7日(月)に,仲間3名とともに「名前プロジェクト」なるものを立ち上げました.主に英語史・言語学の観点から「名前」について議論していこうという企画です.向こう数ヶ月間,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」などで関連するコンテンツを公開していくほか,様々なイベントも開催していく予定です.khelf(慶應英語史フォーラム)にも協力を仰いで,「名前」をめぐる議論を盛り上げていきたいと思っています.本ブログをお読みの皆さんも,ぜひ伴走していただければ.

プロジェクトを進めていく主たるメンバーは,私を含めて4名となります.3名はすでに heldio などではお馴染みの方々です.

・ 小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)

・ 矢冨弘さん(熊本学園大学)

・ 五所万実さん(目白大学)

プロジェクト立ち上げの4人がオンラインで集結した際に収録した座談会ぽいものを,昨日の heldio で配信しました.「#799. 「名前プロジェクト」立ち上げ記念収録 with 小河舜さん,矢冨弘さん,五所万実さん」(30分ほどの長さ)をお聴き下さい.

一言で「名前」といっても,カバーする範囲はきわめて広いです.そもそも「名前」とは何ぞや,というところから始まり,意外とたいへんです.また,言語によっても「名前」の捉え方が異なる場合もあります.

言語学の下位分野として onomastics 「固有名詞学」という領域があります(私は本当は「名前学」と呼びたいところです).これについては,すでに本ブログでも onomastics の多くの記事で書いてきましたので,ぜひご一読ください.とりわけ以下の記事をお勧めします.

・ 「#5187. 固有名詞学のハンドブック」 ([2023-07-10-1])

・ 「#5189. 固有名詞学の守備範囲」 ([2023-07-12-1])

・ 「#5191. 「名前」とは何か?」 ([2023-07-14-1])

ぜひこれからの「名前プロジェクト」の動向にご注目ください.

2023-08-03 Thu

■ #5211. Innsbruck EDD Online 4.0 [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary][notice]

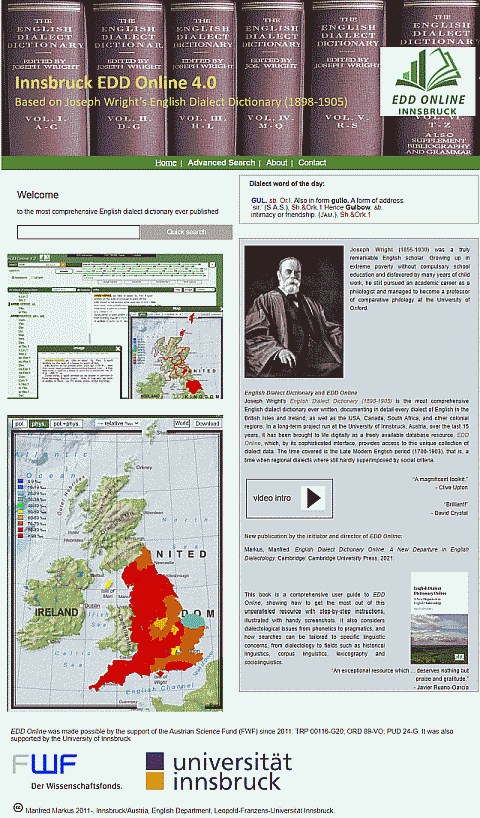

Joseph Wright による English Dialect Dictionary のオンライン版である EDD Online について,Manfred Markus が率いる Innsbruck 大学のチームがオンライン化プロジェクトの最終段階の成果として Version 4.0 を公表した,との情報を得ました.Innsbruck EDD Online 4.0 Based on Joseph Wright's English Dialect Dictionary (1898--1905) です.

私はまだ EDD Online の豊富な機能を使いこなせていないのですが,辞書の画像イメージを確認できたり,地図上に示してくれたり等,視覚化の機能が充実している印象です.

Markus 教授による使い方のイントロ動画(5分)もありますので視聴をお勧めします(辞書とは関係ありませんが,動画の最後のインスブルックの景色に心奪われて今すぐオーストリアに行きたい,などと妄想).

EDD については,hellog では以下の記事で取り上げてきましたので,そちらもご参照下さい.

・ 「#869. Wright's English Dialect Dictionary」 ([2011-09-13-1])

・ 「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1])

・ 「#2694. EDD Online (2)」 ([2016-09-11-1]) を参照.

2023-08-02 Wed

■ #5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年) [notice][review][etymology][voicy][heldio][yurugengogakuradio][youtube][link][kenkyusha][kdee]

日々の hellog 記事の執筆のためにも,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の収録のためにも,標題の『英語語源辞典』を引かない日は私にとってないと言い切ってよいと思います(もう1つ引かないことがないのは OED).

先日,「ゆる言語学ラジオ」への出演,および田辺春美先生(成蹊大学)との Voicy 対談の2回にわたり,英語の語源に関心のある方々に向けて『英語語源辞典』を強く推奨しました.それぞれ YouTube 「英単語帳の語源を全部知るために,研究者を呼びました【ターゲット1900 with 堀田先生】#247」(とりわけ49分30秒辺りから)と Voicy 「#787. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)のスゴさをご紹介 --- 田辺春美先生との対談」です.ぜひご視聴ください.

この『英語語源辞典』と関連して,昨日 「研究社note」より「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する興味深い記事が公開されました.研究社編集部の N. A. さんが,元研究社印刷社長の小酒井英一郎さんにインタビューして執筆された記事です.

『英語語源辞典』制作の裏側について,知らないことばかりで驚きました.例えば:

・ 研究社最後の活字で組版された辞典

・ 17年近い年月をかけて編纂された辞典

・ 使用した活字は,本が刷り終わったら全部溶かす(保管場所も文字も足りなくなるので)

制作に携わったすべての方々に改めて感謝しつつ,今日も『英語語源辞典』をめくっていきたいと思います.

hellog の語源(辞典)関連の記事は数多くありますが,以下に主だったものを抜き出します.ご参考までに.

・ 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])

・ 「#1765. 日本で充実している英語語源学と Klein の英語語源辞典」 ([2014-02-25-1])

・ 「#485. 語源を知るためのオンライン辞書」 ([2010-08-25-1])

・ 「#5051. 語源を利用した英語ボキャビルのために hellog と heldio の活用を!」 ([2023-02-24-1])

・ 「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1])

・ 「#3696. ボキャビルのための「最も役に立つ25の語のパーツ」」 ([2019-06-10-1])

・ 「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1])

・ 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1])

・ 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])(←5年前に『英語語源辞典』にも注目しつつ英語語源講座を開いたことがあります)

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2023-07-30 Sun

■ #5207. 朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を終えました [asacul][writing][grammatology][alphabet][notice][spelling][oe][literature][beowulf][runic][christianity][latin][alliteration][distinctiones][punctuation][standardisation][voicy][heldio]

先日「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1]) でご案内した通り,昨日,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回となる「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を開講しました.多くの方々に対面あるいはオンラインで参加いただきまして感謝申し上げます.ありがとうございました.

古英語期中に,いかにして英語話者たちがゲルマン民族に伝わっていたルーン文字を捨て,ローマ字を受容したのか.そして,いかにしてローマ字で英語を表記する方法について時間をかけて模索していったのかを議論しました.ローマ字導入の前史,ローマ字の手なずけ,ラテン借用語の綴字,後期古英語期の綴字の標準化 (standardisation) ,古英詩 Beowulf にみられる文字と綴字について,3時間お話ししました.

昨日の回をもって全4回シリーズの前半2回が終了したことになります.次回の第3回は少し先のことになりますが,10月7日(土)の 15:00~18:45 に「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」として開講する予定です.中英語期には,古英語期中に発達してきた綴字習慣が,1066年のノルマン征服によって崩壊するするという劇的な変化が生じました.この大打撃により,その後の英語の綴字はカオス化の道をたどることになります.

講座「文字と綴字の英語史」はシリーズとはいえ,各回は関連しつつも独立した内容となっています.次回以降の回も引き続きよろしくお願いいたします.日時の都合が付かない場合でも,参加申込いただけますと後日アーカイブ動画(1週間限定配信)にアクセスできるようになりますので,そちらの利用もご検討ください.

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事をお読みください.

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ hellog 「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1])

同様に,シリーズと関連づけた Voicy heldio 配信回もお聴きいただければと.

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

2023-07-28 Fri

■ #5205. Baugh and Cable の英語史概説書を1節ずつ読み進めながら Voicy heldio で自由にコメントしていく試みを始めています [voicy][heldio][hel_education][link][notice][bchel]

本ブログでは英語史に関心を持ち始めた方のために,たびたびお勧めの英語史概説書を紹介してきました.英語史という分野は,実用的な英語の語学の陰に隠れて,一見マイナーな領域のように思われるかもしれません.しかし,研究の歴史は思いのほか長く,概説書の類いも洋書・和書を含めて数十冊では効かないくらい多く著わされてきました.

その中でも,本ブログでも強く推奨してきた英語で書かれた英語史概説書の1冊として,Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013. があります.

この一押しの概説書は12章264節からなる英語史の通史ですが,これを最初から1節ずつ読んでいき,Voicy heldio にて私が自由自在にコメントしていくという有料配信(1回200円)の試みを始めています.以下の通り,第1回を7月17日に,第2回を7月24日に配信しました.各配信回の第1チャプターは試聴できるチャプターとして無料公開していますので,ぜひお聴きいただければと思います.

当面は,数日に一度の不定期の配信としていく予定ですが,リスナーの皆さんからの反応に応じてペースや内容なども再検討していきたいと思っています.Voicy のコメント欄を通じて,ご意見やご感想を寄せていただければ幸いです.

この英語史概説書については,hellog や heldio でも多く取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#2089. Baugh and Cable の英語史概説書の目次」 ([2015-01-15-1])

・ hellog 「#2182. Baugh and Cable の英語史第6版」 ([2015-04-18-1])

・ hellog 「#2588. Baugh and Cable の英語史からの設問 --- Chapters 1 to 4」 ([2016-05-28-1])

・ hellog 「#2594. Baugh and Cable の英語史からの設問 --- Chapters 5 to 8」 ([2016-06-03-1])

・ hellog 「#2602. Baugh and Cable の英語史からの設問 --- Chapters 9 to 11」 ([2016-06-11-1])

・ hellog 「#3091. Baugh and Cable の英語史概説書の目次よりランダムにクイズを作成」 ([2017-10-13-1])

・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ hellog 「#5094. 英語史概説書等の書誌(2023年度版)」 ([2023-04-08-1])

・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

ぜひ一緒に Baugh and Cable の英語史概説書を読み進めていきましょう.書かれている英語も平易かつ豊かですので,英語の勉強にもなります.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2023-07-19 Wed

■ #5196. 「ゆる言語学ラジオ」出演第4回 --- 『英単語ターゲット』より英単語語源を語る回 [yurugengogakuradio][notice][youtube][etymology][indo-european][germanic][latin][french][greek]

「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ

(1) 本ブログのアクセス・ランキングのトップ500記事,および

(2) note 記事,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の人気放送回50選

(3) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」

(4) 「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群

をご覧ください.

昨日7月18日(火)に,YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回がアップされました.これまで3回ゲストとして出演させていただきまして,今回は第4回目となります.「英単語帳の語源を全部知るために,研究者を呼びました【ターゲット1900 with 堀田先生】#247」です.どうぞご覧ください.

最後のほうでも力説しているように,「英語史」は決して狭い学問領域ではなく,英語を学ぶ皆が英語に抱く疑問のほとんどについて,何か言うべきことをもっている頼もしい存在です.ぜひこの機会に英語史の存在を(再)認識していただければ.

過去の3回の出演回も合わせてご視聴ください.

・ 第1弾 「#227. 歴史言語学者が語源について語ったら,喜怒哀楽が爆発した【喜怒哀楽単語1】」(5月6日)

・ 第2弾 「#228. 「英語史の専門家が through の綴りを数えたら515通りあった話【喜怒哀楽単語2】」(5月9日)

・ 第3弾:「#234. 英語史の専門家と辞書を読んだらすべての疑問が一瞬で解決した」(5月30日)

2023-07-17 Mon

■ #5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」 [asacul][notice][writing][spelling][orthography][oe][link][voicy][heldio]

来週末7月29日(土)の 15:30--18:45 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回となる「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」が開講されます.

シリーズ初回は「文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり」と題して3ヶ月前の4月29日(土)に開講しました.それを受けて第2回は,ローマ字が英語に入ってきて本格的に用いられ始めた古英語期に焦点を当てます.古英語話者たちは,ローマ字をいかにして受容し,格闘しながらも自らの道具として手なずけていったのか,その道筋をたどります.実際にローマ字で書かれた古英語のテキストの読解にも挑戦してみたいと思います.

ご関心のある方はぜひご参加ください.講座紹介および参加お申し込みはこちらからどうぞ.対面のほかオンラインでの参加も可能です.また,参加登録された方には,後日アーカイヴ動画(1週間限定配信)のリンクも送られる予定です.ご都合のよい方法でご参加ください.全4回のシリーズものではありますが,各回の内容は独立していますので,単発のご参加も歓迎です.

シリーズ全4回のタイトルは以下の通りとなります.

・ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり(春・4月29日)

・ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ(夏・7月29日)

・ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄(秋・未定)

・ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して(冬・未定)

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事,および Voicy heldio 配信回もご参照下さい.

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ (2023/07/18(Tue) 後記)heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

2023-07-16 Sun

■ #5193. 「言語は○○のようだ」 --- heldio リスナーさんより寄せてもらったメタファー集 [conceptual_metaphor][metaphor][language_myth][voicy][heldio][notice]

昨晩7時より60分ほど Voicy チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送をお届けしました.参加いただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.生放送を収録したものを,今朝のレギュラー放送として配信しています.「#776. 「言語は○○である」 --- 初のリスナー参加の生放送企画」をお聴き下さい.

この生放送企画は,先日の「#5188. 「言語は○○のようだ」 --- 言語をターゲットとする概念メタファーをブレストして楽しむ企画のご案内」 ([2023-07-11-1]) を受けたものです.あらかじめリスナーの皆さんに「言語は○○である」のメタファーとその「心」を考えてもらい,Voicy のコメント欄にて寄せてもらった上で,それを生放送で紹介し,鑑賞するという企画でした.

実は今回の企画に先立ち,プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで,一度「予行演習」を行なっていました.2回の企画を通じてインスピレーションをかき立てる,優れたメタファーが数多く寄せられ,たいへん有意義な機会となりました.リスナーの皆さんには重ねてお礼申し上げます.関連する4回の配信を一覧しておきます.

・ 「【英語史の輪 #10】言語は○○のようだ --- あなたは言語を何に喩えますか?」: 【第1ラウンド】 企画を公開しブレストを呼びかけた回

・ 「【英語史の輪 #11】言語は○○のようだ --- 生激論」: 【第1ラウンド】 上記を受けて,寄せられた概念メタファーを読み上げながら鑑賞した生放送回

・ 「#771. 「言語は○○のようだ」 --- 概念メタファーをめぐるリスナー参加型企画のご案内」: 【第2ラウンド】 企画を公開しブレストを呼びかけた回

・ 「#776. 「言語は○○である」 --- 初のリスナー参加の生放送企画」: 【第2ラウンド】 上記を受けて,寄せられた概念メタファーを読み上げながら鑑賞した生放送回

・ (2023/07/17(Mon) 後記)「#777. 「言語は○○のようだ」--- 生放送で読み上げられなかったメタファーを紹介します」: 【第2ラウンド】 生放送で取り上げ切れなかったものを改めて読み上げる回

以下に,今回の企画のために寄せられてきた「言語は○○である」メタファーを列挙します(cf. 「#4540. 概念メタファー「言語は人間である」」 ([2021-10-01-1]) とそこに張ったリンク先も参照).それぞれのメタファーの「心」を言い当ててみる,という楽しみ方もできるかと思います.

・ 言語は絵の具である

・ 言語は眼鏡である

・ 言語は生物である

・ 外国語学習は生まれ変わることである

・ 言語は壁ではなく階段である

・ 言葉は可能性である

・ 外国語の習得は思考法のインストールである

・ ことばはサーチライトである

・ 概念メタファーはサーチライトである

・ 言語はリフォームを繰り返す家である

・ 言葉は品物である

・ 言葉は食べ物である

・ 言語は扉である

・ 言語(認識)は恋に似ている

・ 言葉は川の流れのようだ

・ 言語は惑星である

・ 言語は自転車である

・ 言語は筋肉である

・ 言語空間はメタバースである

・ 言葉は声かけによる手当である

・ 言葉は玉手箱である

・ 言語は多面体である

2023-07-11 Tue

■ #5188. 「言語は○○のようだ」 --- 言語をターゲットとする概念メタファーをブレストして楽しむ企画のご案内 [conceptual_metaphor][metaphor][language_myth][voicy][heldio][helwa][notice]

毎朝6時にお届けしている Voicy チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のなかで,先月よりプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) を始めています(原則として毎週火曜日と金曜日の午後6時に配信).新チャンネル開設の趣旨については,本ブログでは「#5145. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します」 ([2023-05-29-1]) で詳述しており,heldio でも音声で「#727. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します」として説明していますので,ぜひご確認いただければと思います.基本的には,英語史活動(hel活)をますます盛り上げていくための基盤作りのコミュニティです.

「英語史の輪」 (helwa) の過去2回の配信回では,リスナー参加型企画を展開しました.前もって「言語は○○のようだ」の概念メタファー (conceptual_metaphor) をプレミアムリスナーの皆さんより寄せていただき,それを話の種として,生放送で一部のプレミアムリスナーもゲストとして音声参加してもらいつつ盛り上がろうという企画でした.ご関心をもった方は,ぜひプレミアムリスナーになっていただければと.

・ 「【英語史の輪 #10】言語は○○のようだ --- あなたは言語を何に喩えますか?」: 企画を公開しブレストを呼びかけた回

・ 「【英語史の輪 #11】言語は○○のようだ --- 生激論」: 上記を受けて,寄せられた概念メタファーを読み上げながら鑑賞した生放送回

この企画は大成功のうちに終了しましたが,非常におもしろかったので,これで終わらせるにはもったいない,heldio のレギュラー配信でも同じことをやってみよう,と思い立った次第です.今朝の heldio レギュラー回「#771. 「言語は○○のようだ」 --- 概念メタファーをめぐるリスナー参加型企画のご案内」で,企画を案内しコメントを募りましたので,ぜひお聴きいただければ.

集まってきたコメントを回収した上で,それを話の種として,今週末の晩(目下,日程を調整中です)に heldio 生放送を実施する予定です.生放送の日時を含め,企画の最新情報は明日以降の heldio レギュラー回でお知らせいたします.奮ってご参加ください.

概念メタファーについては,conceptual_metaphor の各記事,および heldio より「#598. メタファーとは何か? 卒業生の藤平さんとの対談」をどうぞ.

参考までに「英語史の輪」 (helwa) の同企画で寄せられた「言語は○○のようだ」「言語は○○である」のアイディアを箇条書きで挙げてみます(cf. 「#4540. 概念メタファー「言語は人間である」」 ([2021-10-01-1]) とそこに張ったリンク先も参照).それぞれのメタファーの「心」は何かを考えてみるとおもしろいですね.なお,主語(ターゲット)は「言語」からぐんと狭めていただいてもかまいません.以下の通り「語学」「音読」「声」「言語変化」など,狭めた例は多々あります.ブレストですので質よりも量で行きましょう.

・ ことばは鏡である

・ 言葉は血液である

・ 言語は決して揃うことのないルービックキューブである

・ 言語は競争である

・ 言語は色である

・ 言葉は雪のようである

・ 言葉はスノーボードのようである

・ 言語は思考の立体断面図である

・ 外国語学習は精神的な海外旅行である

・ 語学は心の海外旅行である

・ 音読は心のストレッチ体操である

・ 音読は心のラジオ体操である

・ 声は楽器である

・ 語源はタイムカプセルである

・ 言葉は液体である

・ 言葉は食べ物である

・ 言語はカクテルである

・ 言語は万華鏡である

・ 言語はファッションである

・ 言語は武器である

・ 言語は新陳代謝である

・ 言語は南極である

・ 言語は実践である

・ 言語はパッチワークである

・ 言語は手がかりである

・ 言語は呼吸である

・ 言語変化は発芽である

・ 言語(教育)は商品である

・ 言語は海である

・ 言語は四季である

・ 言語は風のようである

・ 言語は過去との握手である

・ 言語は音楽である

・ 言語は異性である

・ 言語は化学反応である

・ 言語は波紋である

2023-07-03 Mon

■ #5180. 「学者語源」と「民間語源」あらため「探究語源」と「解釈語源」 --- プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の最新回より [etymology][folk_etymology][terminology][heldio][helwa][voicy][notice]

1ヶ月ほど前の6月2日に,毎朝6時に配信している Voicy チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の内部で,プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) を新しく開設しました.原則として毎週火曜日と金曜日の夕方6時に配信しています.月額800円の有料放送となっています.この1ヶ月の間に,熱心なリスナーの方々にご参加いただいており,コメントのやりとりなども活発に行なわれています.毎月の収益はさらなる英語史活動(hel活)の原資に充てていく予定です.

新チャンネル開設の趣旨については,本ブログでも「#5145. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します」 ([2023-05-29-1]) で詳述しました.また,heldio の通常配信として「#727. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します」でも話していますので,ぜひお聴きください.

さて,先日6月30日(金)に配信した「英語史の輪」の最新回は「【英語史の輪 #9】語源って何?」でした.かなり本格的な話題です.

この回は全5チャプターからなる36分ほどの配信でしたが,そこから第4チャプターの一部を文字起こしし,多少の編集を加えたものを以下に公開します.プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」の雰囲気をお伝えしたいと思ったからです.では,どうぞ.

heldio 通常回の742回で「#742. tip 「心付け」の語源」というお話をしたんですね.ここにたくさんコメントをいただきました.ぜひ改めて聞いていただければと思うんですけれども,「心付け」を意味する tip ですね.ホテルやレストランでのあのチップのことなんですけれども,この回の放送で,私はですね,俗説を紹介して,それを切り捨てたっていうことなんですね.俗説というのは,tip というのは,もともと,To Insure Promptness 「迅速さをお約束するために」の頭文字を取って TIP,これを tip と読ませたんだというのが,わりと広く知られているんですね.OED をはじめとして,専門的な語源辞典などでは,この説は根拠が乏しいととして,おそらくでっち上げの説だろうというような見解が多く見られます.

もう1つ似たような例を挙げますと,sirloin ですね.牛肉の良質な部の代表格です.sir + loin と書くことになっているんですが,本来的には16世紀に古いフランス語の *surloigne という単語を借用したものなんですね.sur というのが「~の上」という意味です.英語で言う on にあたります.前置詞,あるいは接頭辞ですね.そして,loigne の部分が腰肉ということなんで,腰肉の上部,要するにその肉が位置している体の部位ですよね.それに由来するといういうことなんですが,後にフランス語に明るくない英語話者が,sur という部分が何のことか分からなかったので,その肉が美味しすぎるあまり,王様が sir の称号を与えたという物語をでっち上げて,この単語を理解したわけです.その結果,綴字も引かれて sir になり,今 sirloin ということなんですが,これは完全なでっち上げであり,俗説ということになるんですね.tip の例もそうですし,この sirloin の例もそうなんですけれども,本当の真実の語源というものと,俗説と呼んできた,いわばでっち上げ,後付けの語源という2種類があるわけですね.「学者語源」と「民間語源」,後者は folk etymology と呼ばれることもあります.

正しい説と俗説,学者語源と民間語源というような対立した概念や用語を作るという発想には抵抗がある人もいます.「俗説」という言葉を学者や研究者が使用することに問題があるのではないかという議論も理解できます.私も正しい説や俗説という表現はあまり好きではありませんし,学者語源と民間語源という言い方も好ましいと思いません.

俗説や民間語源という表現は,いわばクリエイティブな要素を持っていますよね.tip を To Insure Promptness という後付けの語源というのは,うまくハマっていると言えますし,sirloin の話もおもしろいですね.王様が肉に sir の称号を与えたという話は受け入れられますし,クリエイティブな要素も含まれています.したがって,創造的語源や creative etymology といった表現も可能です.

ただし,これまで正しい語源や本来の語源,学者語源と呼ばれてきたものも,実際にはクリエイティブに始まった可能性もあります.俗説や民間語源の方を完全に creative etymology として呼び分けることは行き過ぎかもしれません.対立するものを non-creative etymology とすることになりますから.

では,適切な呼び方は何でしょうか.これはかなり難しい問題で,学者語源や真の語源などの方を,例えば true etymology とか real etymology のような表現で呼ぶことも考えられます.ただし,etymon は「元の」を意味する言葉であり,少々奇妙な用語ではありますが.ただ,学者でさえも,究極の語源は知り得ないということになると,true でも real でもないわけで,やはりこの用語もうまくないと思います.

私は民間語源や俗説といったものを決して馬鹿にするつもりはありません.むしろおもしろいと思いますし,クリエイティブだと考えています.ただし,tip や sirloin の場合,いずれのケースでも,より古い段階に遡った語源があるので,それを考慮する必要があります.

これらの2つの種類の語源は明確に分けて考える必要があると私は考えています.では,この2つの対立にどのような名前をつけるかという点で,「正しい」対「俗説」というのもあまり好ましくありませんし,「学者語源」対「民間語源」というのもあまり適切ではありません.

folk etymology という用語はかなり定着してしまっており,それに関する研究書なども存在していますが,ここで1つ提案したいことは,「探求語源」と「解釈語源」という表現はどうでしょうか.価値観がどちらかに偏っているわけではなく,比較的中立的な表現を選んだつもりです.別の言い方をすると,従来の正しいまたは学者的な語源の方は,語源探求の対象であるということです.語源探求ですね.したがって,探求語源という表現を使用すると.そして,もう1つの,いわゆる俗説や民間語源と呼ばれてきたものについては,解釈語源として捉える方法です.これは語源解釈学の対象となるものです.私はどちらも重要な語源学の下位部門だと考えています.

最善の呼び方かどうかはわかりません.今後,さらに良い表現が現われたり,思いついたりするかもしれませんが,私のこの問題に関する考え方をここでお伝えしました.tip や sirloin の場合でも,2つの語源があるという考え方です.探求語源と解釈語源の2つが存在するということです.どちらが優れているという話ではなく,見方が異なるということです.

探求語源に注目するのは,可能な限り古い形を再現したいという思いからです.一方,解釈語源に注目するのは,人間の言葉に対するクリエイティブな感覚やセンスにポイントがあると思います.言葉のセンスやユーモアセンスを楽しむという側面です.両方の側面が語源学が追求すべき対象だと私は考えています.

「英語史の輪」の一部にすぎませんが雰囲気はいかがでしょうか.関心をもたれた方は,ぜひ7月分のプレミアムリスナーになっていただければと思います(6月分もバックナンバーとしてアーカイヴされています).7月の「英語史の輪」の初回配信は,明日7月4日(火)の夕方6時を予定しています.

なお,今回取り上げた話題については,hellog より関連記事「#3539. tip (心付け)の語源」 ([2019-01-04-1]),「#4942. sirloin の民間語源 --- おいしすぎて sir の称号を与えられた牛肉」 ([2022-11-07-1]) もご参照ください.

2023-07-02 Sun

■ #5179. アメリカ文学慶友会での千本ノック収録を公開しました [notice][voicy][heldio][keiyukai][senbonknock][sobokunagimon]

6月17日(土)の午後,アメリカ文学慶友会にてオンライン講演をさせていただきました.「文字と文学の英語史 --- letter(s) の系譜」と題して2時間ほどお話しした後,活発な質疑応答の時間を経て,講演会が終了しました.事前の準備から当日の運営まで労を執っていただいたスタッフの方々,そして参加いただいた皆様にお礼申し上げます.

本セッションの終了後,続けてオンライン懇親会の場を設けていただきました.その懇親会のなかで,アメリカ文学慶友会のメンバーの皆さんのご協力を得まして,事前に打ち合わせしていたとおり,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のために千本ノックを実施・収録いたしました.本日 heldio にて公開しましたので,お知らせします.「#762. アメリカ文学慶友会の懇親会での千本ノック」です.50分ほどの長さとなっていますので,お時間のあるときにお聴き下さい.

9本ほどのノックを受けた形になります.以下に分秒を挙げておきますので,聴く際にご利用いただければ.

(1) 00:19 --- 人称代名詞とジェンダーの問題

(2) 12:24 --- 同族目的語風の表現

(3) 15:34 --- 話し言葉と書き言葉における変化の量・速度

(4) 21:50 --- 数万年前の言語の姿は?

(5) 26:05 --- イタリック語派に属するフランス語には意外なことにゲルマン語的要素がある!

(6) 29:17 --- 英語の主語省略

(7) 33:28 --- 船や国を受ける she

(8) 38:00 --- 名前隠し

(9) 42:45 --- 単複同形の名詞

2023-06-26 Mon

■ #5173. 2021年度秋学期の khelf による「語の意味変化プロジェクト」 --- 思い出したかのように紹介 [khelf][semantic_change][notice][voicy][heldio]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

「#5165. khelf の英語史活動 「英語史コンテンツ50」から「khelf 声の祭典」へ」 ([2023-06-18-1]) でご案内したように,目下 khelf(慶應英語史フォーラム)では「khelf 声の祭典」を開催中です.毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,私が khelf メンバーとともに連続対談するという企画です.今回は,6月21日(水)に配信した「#751. 多義語 spring の語源と意味の発達 with 青木くん & 寺澤さん --- 「khelf 声の祭典」第5弾」と関連して,かつての khelf 活動の貴重な資産を1つ紹介します.

2021年度秋学期に「語の意味変化」についてじっくり学ぼうと,ある khelf 企画を提案しました.同企画のフィナーレは,学部・大学院のゼミ生を中心とする少数のメンバーが,「語の意味変化」についてスライドを作成し,皆に講義するというイベントでした.当時はコロナ禍の最中でオンラインでの実施となりましたが,非常に高水準なレクチャーに仕上がりました.私一人で準備した講義だったら,こうは行かなかっただろう思います.複数名で様々な角度からアプローチしたからこその出来映えでした.

あれから1年7ヶ月ほど経ちますが,ひょっこり思い出して上記の heldio 配信にて取り上げましたので,このブログでも改めて「語の意味変化プロジェクト」を紹介します.講義スライドをこちらに公開していますので,語の意味変化についてじっくり学んでいただければと思います.42MBほどの重たいPDFファイルですが,そのぶん内容も充実しています.意味変化の類型・要因に始まり,認知言語学・語用論の観点からのアプローチ,さらには意味変化の研究の方法論にまで言及しています.

2023-06-18 Sun

■ #5165. khelf の英語史活動 「英語史コンテンツ50」から「khelf 声の祭典」へ [voicy][heldio][helwa][notice][khelf][hel_education][link][helwa]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

4月半ばに開始した khelf(慶應英語史フォーラム)の年度始め企画「英語史コンテンツ50」は,先日無事に終了しました.hellog 読者の皆さんにも,伴走いただきましてありがとうございました.

さて,khelf の次なる英語史活動(hel活)の企画の紹介です.「英語史コンテンツ50」の成果を最大限に活用すべく,改めてコンテンツの紹介なども含めつつ,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「khelf 声の祭典」なる企画をすでに始めています.khelf メンバーや khelf にゆかりの方々を招き,連日 heldio で対談・議論していくというシリーズ企画です.実際には,この「khelf 声の祭典」のために6月16日(金)に多くのメンバーに集まってもらい,heldio 大収録会を開催しました.その成果が,今後2週間ほどにわたって日々公開されていくことになります.改めてお付き合いのほどお願いします.

新企画の第1弾は,先の大収録日の午後6時過ぎから生放送でお届けした「#747. 金曜夜のコトバ対談(生放送) --- 「khelf 声の祭典」第1弾」です.五所万実さん,尾崎萌子さん,小河舜さん,菊地翔太さんをお招きし,5人で乾杯しながら金曜日夜のゆるっとトークを展開しました.生放送には50名近くのリスナーの方々にお聴きいただきました.昨朝これをアーカイヴ放送として配信しましたので,お時間のあるときにぜひお聴きください(60分超の長尺です).

上記の生放送のアフタートーク,あるいは2次会といってもよい続編は,昨晩,プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #5】金曜夜のコトバ対談(生放送)の2次会」として配信しています.生放送中にリスナーの方々から寄せられた質問に回答しつつ5人で話し続けています.「研究者のタイプとは?」「英語史研究者がタイムスリップできたら何をしたい?」「学問は役に立つかどうか問題」「大学院進学のすすめ」などについて盛り上がっています.こちらも40分ほどの長尺です.

そして,今朝の通常配信は「#748. 強調構文の歴史 with 疋田くん --- 「khelf 声の祭典」第2弾」です.「英語史コンテンツ50」のなかの注目すべきコンテンツの1つを,その作成者と対談しながら紹介しています.

このように,向こう2週間は heldio から耳を離せません.ぜひお付き合いのほど,よろしくお願いします.

2023-06-15 Thu

■ #5162. 井上・堀田の YouTube でスポーツ英語の多々良直弘さんをゲストに [youtube][notice][rensai]

昨晩公開された「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回は「#136. 多々良直弘さん(桜美林大学)登場! --- スポーツ実況は国ごとにぜんぜんちがう!」です.

桜美林大学の多々良直弘さんをゲストに迎えての対談回です.多々良さんはスポーツ実況中継における言語行動の日英比較を研究されており,向こう3週の水曜日回に配信される対談の続編でも,スポーツ英語や実況英語の話題が多くなってくると思います.

多々良さんによるスポーツ英語の話題といえば,2019年度に大修館書店の『英語教育』で連載された「知っておきたいスポーツの英語」が思い出されます.2019年4月号から2020年度3月号まで,12回にわたり次のタイトルでスポーツ英語読み物が掲載されました(こちらに公式案内があります).

・ 4月号 「"the ball game" から始めよう」

・ 5月号 「Let's get the ball rolling!」

・ 6月号 「The ball is in your court」

・ 7月号 「Let's Play Cricket!」

・ 8月号 「Don't give up, keep paddling!」

・ 9月号 「One for all and all for one!」

・ 10月号 「Touch down!!」

・ 11月号 「They are in neck-and-neck.」

・ 12月号 「Beautiful shot!」

・ 1月号 「It's your move.」

・ 2月号 「Go for it!!」

・ 3月号 「Experiencing Sports Events Through Media」

ついでに言いますと,同じ年度の『英語教育』で,私自身も「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」と題する連載を書いており,多々良さんとは同じタイミングで締切に追われる同志でした.

2023-06-11 Sun

■ #5158. 家入葉子・堀田隆一著『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)を改めて紹介します [bunkengaku][link][notice][voicy][heldio][youtube][history_of_linguistics][hel_education]

5ヶ月ほど前,1月中旬に開拓社より,家入葉子・堀田隆一著『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)が上梓されました(A5版,264ページ,税込3,960円).英文タイトルは Current Trends in English Philology and Historical Linguistics です.最新英語学・言語学シリーズ(全22巻の予定)の第21巻として位置づけられています.

本書は,文献学と英語史研究のガイドブックです.英語史を研究する方,研究を志す方に,1980年代以降の40年ほどの研究の動向と今後の展望を整理して示すという趣旨の本です.英語史研究の潮流を把握することを促し,新たな研究へと誘います.レファレンスや索引も充実しています.本書の構成は以下の通りです.

・ 第1章 英語史研究の潮流

・ 第2章 英語史研究の資料とデータ

・ 第3章 音韻論・綴字

・ 第4章 形態論

・ 第5章 統語論

・ 第6章 英語史研究における今後の展望にかえて

・ 参考文献

・ 索引

本書の出版後,2人の共著者が各々あるいは共同で,ウェブ上にていくつかの紹介コンテンツを公表してきました.以下にリンクを掲げます.

[ 家入葉子先生のブログ記事 ]

・ 研究・授業関連の投稿ページ

・ 「コトバと文化のフォーラム - Castlecliffe」のブログ記事

[ 堀田隆一のブログ記事 ]

・ 「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1])

・ 「#4998. 新著『文献学と英語史研究』が今月中旬に出ます」 ([2023-01-02-1])

・ 「#5023. 新著『文献学と英語史研究』で示されている英語綴字史研究の動向と展望」 ([2023-01-27-1])

・ 「#5024. 「通史としての英語史」とは? --- 新著『文献学と英語史研究』より」 ([2023-01-28-1])

・ 「#5027. 家入先生と Voicy 対談で新著『文献学と英語史研究』を紹介しています」 ([2023-01-31-1])

・ 「#5029. 家入先生と Voicy 対談の第2弾 --- 新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスのいま・むかし」 ([2023-02-02-1])

・ 「#5080. 家入葉子先生(京都大学)の「【KOTOBA-カタリナ】ブログ」を紹介します」 ([2023-03-25-1])

[ 堀田隆一の音声配信 Voicy (heldio) での(対談)放送 ]

・ 「#582. 「境界を意識し,境界を越える」 --- 新著『文献学と英語史研究』が伝えたいこと」(2023年1月1日の配信)

・ 「#609. 家入葉子先生との対談:新著『文献学と英語史研究』(開拓社)を紹介します」(2023年1月30日の配信)

・ 「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」(2023年2月1日の配信)

[ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 ]

・ 「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」での本書紹介(YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」(2023年1月1日の配信)

英語史に関心をもつ多くの方々に手に取っていただければと存じます.

(ちなみに,本日,日本中世英語英文学会東支部第39回研究発表会にて,小塚良孝氏(愛知教育大学)の司会のもと,家入葉子先生(京都大学)と堀田隆一(慶應義塾大学)との座談会「英語史研究の動向と展望 ー 『文献学と英語史研究』の刊行を受けて」が予定されています.)

2023-06-03 Sat

■ #5150. プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」がオープン! [voicy][heldio][helwa][hel_education][notice]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を始めて,昨日でちょうど2年が経ちました.毎朝6時に英語史の話題を配信し続け,本日までに733回の放送回をお届けしてきました(全配信回の一覧はこちらからどうぞ).たいへん多くの方に聴いていただき,フォローしてくださっているリスナーさんの数は昨日の時点で4,360に達しています.いつもありがとうございます.3年目に突入しましたが,引き続き毎朝6時に更新していきます.どうぞよろしくお願いいたします.

2周年記念となった昨日,毎朝の通常配信に加え,有料配信の新チャンネルを開設しました(月額800円です).その名も,プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) です.原則として,毎週火曜日と金曜日の夕方6時に配信していく予定です.昨晩公開された初回放送は「#733. 【英語史の輪】プレミアムリスナー限定配信チャンネルが始まりました」です.

この新チャンネル開設の趣旨については,本ブログでも「#5145. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します」 ([2023-05-29-1]) にて詳しく記載しました.あるいは,heldio の通常配信として「#727. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します」でも話していますので,ぜひお聴きください.

これまでの通常配信も,新しくオープンしたプレミアムリスナー限定配信も,「英語史をお茶の間に」をモットーに掲げている私自身の「英語史活動」(hel活)の一環です.この活動にご賛同・ご支援いただける方は,年齢,性別はもちろん,職種,英語史への関心の持ち方,英語(史)の経験レベルなどを問わず,プレミアムリスナーになって応援いただけますと幸いです.収益の一部はさらなるhel活の原資に充てる予定です.

ちなみに昨晩配信されたプレミアムリスナー限定の初回放送では,この1週間の私のhel活について話しています(いきなり雑談回ですね).次回のプレミアム配信は6月6日(火)の午後6時の予定です.

2023-05-31 Wed

■ #5147. 「ゆる言語学ラジオ」出演第3回 --- 『ジーニアス英和辞典』第6版を読む回で触れられた諸々の話題 [yurugengogakuradio][notice][youtube][genius6][suffix][prefix][heldio][voicy][hel_contents_50_2023][khelf][consonant][japanese][loan_word][spelling][terminology]

「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ

(1) 本ブログのアクセス・ランキングのトップ500記事,および

(2) note 記事,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の人気放送回50選

(3) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」

(4) 「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群

をご覧ください.

昨日5月30日(火)に,YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回がアップされました.ゲストとして出演させていただきまして第3回目となります(ぜひ第1回と第2回もご視聴ください).今回は「英語史の専門家と辞書を読んだらすべての疑問が一瞬で解決した#234」です.

昨秋出版された『ジーニアス英和辞典』第6版にて,新設コラム「英語史Q&A」を執筆させていただきました(同辞典に関連する hellog 記事は genius6 よりどうぞ).今回の出演はその関連でお招きいただいた次第です.水野さん,堀元さんとともに同辞典をペラペラめくっていき,何かおもしろい項目に気づいたら,各々がやおら発言し,そのままおしゃべりを展開するという「ゆる言語学ラジオ」らしい企画です.雑談的に触れた話題は多岐にわたりますが,hellog や heldio などで取り上げてきたトピックも多いので,関連リンクを張っておきます.

[ 接尾辞 -esque (e.g. Rubenesque, Kafkaesque) ]

・ hellog 「#216. 人名から形容詞を派生させる -esque の特徴」 ([2009-11-29-1])

・ hellog 「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1])

・ hellog 「#3716. 強勢位置に影響を及ぼす接尾辞」 ([2019-06-30-1])

[ 否定の接頭辞 un- (un- ゾーンの語彙) ]

・ hellog 「#4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-22-1])

・ 大学院生による英語史コンテンツ 「#36. 語源の向こう側へ ~ in- と un- と a- って何が違うの?~」(目下 khelf で展開中の「英語史コンテンツ50」より)

[ カ行子音を表わす3つの文字 <k, c, q> ]

・ hellog 「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1])

・ heldio 「#255. カ行子音は c, k, q のどれ?」 (2022/02/10)

[ 日本語からの借用語 (e.g. karaoke, karate, kamikaze) ]

・ hellog 「#4391. kamikaze と bikini --- 心がザワザワする語の意味変化」 ([2021-05-05-1])

・ hellog 「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1])

・ hellog 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])

・ hellog 「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1])

・ heldio 「#60. 英語に入った日本語たち」 (2021/07/31)

[ 動詞を作る en- と -en (e.g. enlighten, strengthen) ]

・ 「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1])

・ 「#3510. 接頭辞 en- をもつ動詞は品詞転換の仲間?」 ([2018-12-06-1])

・ 「#4241. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-12-06-1])

・ heldio 「#62. enlighten ー 頭にもお尻にも en がつく!」 (2021/08/02)

[ 文法用語の謎:tense, voice, gender ]

・ heldio 「#644. 「時制」の tense と「緊張した」の tense は同語源?」 (2023/03/06)

・ heldio 「#643. なぜ受動態・能動態の「態」が "voice" なの?」 (2023/03/05)

・ hellog 「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1])

・ hellog 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])

[ minister の語源 ]

・ 「#4209. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-04-1])

[ コラム「英語史Q&A」 ]

・ hellog 「#4892. 今秋出版予定の『ジーニアス英和辞典』第6版の新設コラム「英語史Q&A」の紹介」 ([2022-09-18-1])

・ heldio 「#532. 『ジーニアス英和辞典』第6版の出版記念に「英語史Q&A」コラムより spring の話しをします」 (2022/11/14)

・ hellog 「#4971. often の t は発音するのかしないのか」 ([2022-12-06-1])

2023-05-29 Mon

■ #5145. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します [voicy][heldio][helwa][notice][hel_education]

1. はじめに

本ブログの音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 は,ほぼ2年前となる2021年6月2日に第1回放送を配信し,以後,毎朝6時の更新を継続してきました.日々お聴きいただいているリスナーの皆様には感謝申し上げます.

2. プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」を開始します

このたび heldio のチャンネル開設丸2年となり,おかげさまで習慣的に聴いていただく方々も増えてきたこのタイミングで,英語史活動(hel活)をさらに活性化していくべく,新機軸を打ち出したいと考えています.記念日となる今週の6月2日(金)に,Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」 (helwa) を開設します.このタイトルは,これまでのレギュラー配信において,リスナーさんとのコメントのやりとりの中で何度か出てきたことのあるフレーズで,新チャンネルの趣旨に照らしてふさわしいと思った次第です.

毎朝6時に配信しているレギュラー放送はそのままに,それに上乗せする形で,当面は毎週2回,火曜日と金曜日の夕方6時に配信する予定です.ただし,レギュラー放送とは異なり,配信日時はある程度フレキシブルに運用できればと思っています.時折,生放送も配信していきたいと思っています.

プレミアムリスナー限定配信は有料放送となります.月額800円です.Voicy アプリ経由の契約ですとアプリ手数料が発生し,かつ毎月の契約更新を手作業で行なう必要も生じます.一方,ウェブ経由(ブラウザ経由)で契約していただくと手数料が発生せず,毎月の契約更新は自動となりますので,こちらの方法が断然にお得となります.プレミアムリスナー限定配信へのお申し込みをご検討の方は,ぜひ後者のウェブ経由で手続きいただけますと幸いです.

なお,新チャンネル開設の実際的な作業は,月が変わってからの6月1日(木)に行なうことになっています.

3. 「英語史の輪」にこめる想い

・ レギュラー放送は,これまで通り,最大限に良質な内容を毎朝お届けしていきます.プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」のための課金の余裕がない方々(例えば中高生や英語史を真剣に学びたい苦学生など)は,無料のレギュラー放送のみを聴き続けていただければと思います.レギュラー放送では,皆さんに最良の放送をお届けし続けます.

・ プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」で得た収益の一部は,レギュラー放送の質を保ち,毎日円滑にお届けするための原資とします.

・ また,収益の一部は,Voicy 以外でのhel活をさらに拡大・発展させるための原資ともします.(全部とは言い切りません.一部は私のビールやワインや飲み会に消えていくことが決まっていますので.)

・ ときに khelf(慶應英語史フォーラム)やプレミアムリスナーにも協力していただき,hel活の新機軸を打ち出していきたいと思っています.企画本部としての「英語史の輪」です.

4. ぜひとも「英語史の輪」のプレミアムリスナーになっていただきたい方

・ hel活を応援したい方(資金援助,広報支援,盛り上げ係りなど.研究者,学生,一般の社会人など職種や専門は問いません.)

・ 毎日もっともっと英語史に触れたい方,レギュラー放送では足りない方

・ 私(堀田隆一)の話をもっと聴いてみたい方

・ レギュラー放送のような一般向けの話題にとどまらず,もっと専門的な英語史の話題も聴いてみたいという方

・ レギュラー放送で言えない/配信できないような「低い」話題(対談のアフタートークや飲み会での雑談など)も聴きたいという方

・ パーソナリティおよびリスナーさんどうしで,もっと交流したい方

5. 「プレミアム放送」ではなく「プレミアムリスナー限定配信チャンネル」と呼ぶ理由

・ レギュラー放送で日々全力を尽くしているので,これ以上「プレミアム」な内容を配信することは不可能です.したがって「プレミアム放送」とはなり得ません(もちろん手を抜くという意味ではなく,こちらでも全力を尽くします).

・ 日々のレギュラー放送を回すことを応援していただき,さらに他のhel活も支援していただけるリスナーの皆さん(=プレミアムリスナー)に集まっていただき,そのような皆さんに対して私から感謝の放送を配信するという趣旨なので「プレミアムリスナー限定配信チャンネル」という呼称となります.

6. おわりに

・ hel活応援のためのクラウドファンディング的な有料放送と考えていただいてけっこうです

・ 課金できる余裕のある「大人のリスナー」の方々に加わっていただければと思います

以上,新チャンネル開設の告知と紹介でした.参加のご検討のほど,よろしくお願いいたします.

なお,本ブログと同じ内容は,heldio 放送としてもお聴きになれます.「#727. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します」より聴取をどうぞ.

2023-05-27 Sat

■ #5143. Voicy heldio で「#726. 井上逸兵さんとの雑談生放送」をアーカイヴとして公開 [notice][voicy][heldio][youtube][link][inoueippei]

一昨日5月25日(木)の午後1時より,同僚の井上逸兵さんと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて久しぶりの雑談生放送をお届けしました.30分強のカジュアルトークでしたが,YouTube の裏話,話し方のコツ,会話の「間」の問題,ポスト自動翻訳時代についてなど,楽しい話題が次々に展開しました.生放送でお聴きくださったリスナーの皆さん,事前に質問を寄せてくださった方々には感謝申し上げます.

今朝の Voicy heldio で,生放送を収録しておいたものをアーカイヴとして公開しました.「#726. 井上逸兵さんとの雑談生放送」をお聴きください.井上さんに再び出演・対談していただけるよう,皆様からのその趣旨のコメントもお待ちしています(Voicy のコメント欄よりどうぞ).

井上さんとは過去にも3回ほど Voicy heldio で対談し,配信しています.

・ 「#108. 『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」 (2021/09/17)

・ 「#144. 対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」 (2021/10/22)

・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)

今回の配信中でも触れていますが,井上さんとは昨年2月26日に「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設し,毎週水・日の午後6時に新作動画を公開してきました.順調に回を重ね,最新作は第130回となっています.こちらもチャンネル登録していただければ幸いです.Voicy heldio では,この YouTube チャンネル関連でも何度かお話ししています.

・ 「#272. 井上逸兵先生と YouTube を開始,そして二重否定の話し」 (2022/02/27)

・ 「#663. 私の幸せは井上逸兵先生との YouTube 収録です」 (2023/03/25)

本ブログの井上さん関連記事としては inoueippei をご覧ください.とりわけ「#4526. 井上逸兵(著)『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』」 ([2021-09-17-1]) では,最新のご著書を紹介しています.

今回の配信の最後のほうで触れているように,井上さんは「NPO 法人地球ことば村」の理事長でもあります.また,井上さんのツイッター @ippeiinoue もおもしろいので,ぜひフォローを!

・ 井上 逸兵 『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow