2024-04-30 Tue

■ #5482. 「世界の英語 その多様性と拡大の歴史」 --- 寺澤盾先生のオンライン講座のご案内 [link][notice][world_englishes][variation][helkatsu][hel_education][voicy][heldio]

2024年度も,いろいろな折に,さまざまな形式で英語史の学びを深めることができます.そのなかでもイチオシが寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)による,NHKカルチャー青山教室のオンライン講座です.講座「世界の英語 その多様性と拡大の歴史」が,来たる5月18日(土) 15:30--17:00 に幕開きとなります(リアルタイムオンライン講義形式で「見逃し配信」もあり).

1年間かけて5回,指定の土曜日の 15:30--17:00 に開講される予定です.予定とラインナップは次の通りです.

・ 第1回:2024年5月18日(土) 「ブリテン諸島における英語変種 (1)」

・ 第2回:2024年7月13日(土) 「ブリテン諸島における英語変種 (2)」

・ 第3回:2024年9月21日(土) 「オセアニアにおける英語変種」

・ 第4回:2024年11月16日(土) 「アジアにおける英語変種」

・ 第5回:2025年1月18日(土) 「アフリカにおける英語変種」

シリーズ全体の趣旨を,HP より引用します.

皆さんの多くがこれまで学んできた英語は,おそらく標準英語(標準アメリカ英語または標準イギリス英語)ではないでしょうか.この講義では,昨年に引き続き,「世界の英語:その多様性と拡大の歴史」というテーマで,世界のさまざまな地域で使用されている多様な英語変種について考察していきます.今年度は,まず,ブリテン諸島で話されているイギリス英語以外の英語変種,具体的にはスコットランド英語,ウェールズ英語,アイルランド英語について,それらの英語変種の背後にある社会文化史もあわせて学んでいきます.その後は,オセアニア,アジア,アフリカなどで話されている英語変種にも着目します.

世界英語 (world_englishes) の話題は私も本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 などで多く取り上げてきましたが,今や英語史の1領域として確立しつつあると言ってよいでしょう.英語史の学び,英語の学び,世界情勢の理解にも役立つ重要なテーマとして,関心を寄せてみてはいかがでしょうか.

以上,(寺澤先生ご本人の許可もいただきつつ)今年度の注目の英語史関連講座をご紹介いたしました.関連して,Voicy heldio/helwa のコアリスナーで,note 上でめざましいhel活 (helkatsu) を展開されている Grace さんも,寺澤先生の同講座を紹介されています.「~heldioガイド~【J】Jun Terasawa(寺澤盾)先生」をご覧いただければ.

2024-04-29 Mon

■ #5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

一昨日4月27日の 17:30--19:00 に,予定通り朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」をオープンしました.全12回のシリーズとして毎月1回,指定の土曜日の夕方に開講していきます.

シリーズ初回だったこともあると思いますが,一昨日の第1回はたいへん盛況でした.数年来,朝カル講座を開いてきましたが,これまでで最も多くの方々にご参加いただいたように思われます.ハイブリッド形式でしたので,対面で参加された方もいればオンラインで参加された方もいました.講義後の質問タイムでは,多くの有益なご質問やコメントもいただき,ありがとうございました.本日から1週間登録者に開かれる「見逃し配信」にて講義を視聴される方も,多くいらっしゃるかと思います.

第1回は「英語語源辞典を楽しむ」と題して,シリーズ全体のイントロ回となりました.まずシリーズ全体の狙いをお話しした後,寺澤芳雄(編)『英語語源辞典』(研究社,1997年)(= kdee) を紹介しました.次に,ケーススタディとして具体的に (1) male と female の語源,(2) cow と beef の語源を取り上げながら辞典の記述を精読しました.最後は "Every word has its own history." と締めくくりました.

次回は,まだシリーズ全体のイントロ続編という色彩が強いですが,5月18日(土) 17:30--19:00 に「英語語彙の歴史を概観する」と題してお話しする予定です.シリーズ講座ではありますが,各回はそれなりに独立していますし,過去回の復習も適宜含めていきますので,シリーズ途中回からのご参加もまったく問題ありません.ぜひご参加いただければと思います.

今後,様々な英語語源辞典の比較などにも力を入れていきたいと思いますが,中心となるのはやはり『英語語源辞典』(研究社,1997年)です.お手元にご用意していただくと,講座が何倍もおもしろくなるはずです.

シリーズ全体と第1回の予告編として,先日,以下のコンテンツを公表していますので参考まで.

・ hellog 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])

・ heldio 「#1058. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より月一で始まります」

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-04-28 Sun

■ #5480. 2022年の日本歴史言語学会のシンポジウム「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」の概要が公開されました [notice][jshl][symposium][historical_linguistics][lexicology][standardisation][emode][japanese][contrastive_language_history][german][french][chinese][latin][greek][renaissance]

1年半ほど前のことになりますが,2022年12月10日に日本歴史言語学会にてシンポジウム「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐって」が開かれました(こちらのプログラムを参照).学習院大学でのハイブリッド開催でした.同年に出版された,高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)が J-STAGE 上で公開されました.PDF形式で自由にダウンロードできますので,ぜひお読みいただければと思います.セクションごとに分かれていますので,以下にタイトルとともに抄録へのリンクを張っておきます.

・ 趣旨説明 「日中英独仏・対照言語史 --- 語彙の近代化をめぐって」(高田博行,学習院大学)

・ 講演1 「日本語語彙の近代化における外来要素の受容と調整」(田中牧郎,明治大学)

・ 講演2 「中国語の語彙近代化の生態言語学的考察 --- 新語の群生と「適者生存」のメカニズム」(彭国躍,神奈川大学)

・ 講演3 「初期近代英語における語彙借用 --- 日英対照言語史的視点から」(堀田隆一,慶應義塾大学)

・ 講演4 「ドイツ語の語彙拡充の歴史 --- 造語言語としてのアイデンティティー ---」(高田博行,学習院大学)

・ 講演5 「アカデミーフランセーズの辞書によるフランス語の標準化と語彙の近代化 ---フランス語の標準化への歩み」(西山教行,京都大学)

・ ディスカッション 「まとめと議論」

講演3を担当した私の抄録は次の通りです.

初期近代英語期(1500--1700年)は英国ルネサンスの時代を含み,同時代特有の 古典語への傾倒に伴い,ラテン語やギリシア語からの借用語が大量に英語に流れ込んだ.一方,同時代の近隣ヴァナキュラー言語であるフランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語などからの語彙の借用も盛んだった.これらの借用語は,元言語から直接英語に入ってきたものもあれば,他言語,典型的にはフランス語を窓口として,間接的に英語に入ってきたものも多い.さらには,借用要素を自前で組み合わせて造語することもしばしば行なわれた.つまり,初期近代英語における語彙の近代化・拡充は,様々な経路・方法を通じて複合的に実現されてきたのである.このような初期近代英語期の語彙事情は,実のところ,いくつかの点において明治期の日本語の語彙事情と類似している.本論では,英語と日本語について対照言語史的な視点を取りつつ,語彙の近代化の方法と帰結について議論する.

先に触れた編著書『言語の標準化を考える』で初めて対照言語史 (contrastive_language_history) というアプローチを導入しましたが,今回の論考はそのアプローチによる新たな挑戦として理解していただければと思います.

・ 高田 博行・田中 牧郎・彭 国躍・堀田 隆一・西山 教行 「日中英独仏・対照言語史ー語彙の近代化をめぐってー」『歴史言語学』第12号(日本歴史言語学会編),2024年.89--182頁.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2024-04-25 Thu

■ #5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][voicy][heldio]

*

今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』に「英語史で眺めるフランス語」というシリーズタイトルで連載記事を寄稿しています.一昨日『ふらんす』5月号が刊行されました.シリーズ第2回の記事は「なぜ仏英語には似ている単語があるの?」です.今回の記事は以下の小見出しで構成しています.

・ 単語が似ているのにはワケがある

・ 借用の方向に基づく3つのパターン

・ 言語学的な観点に基づく3つのパターン

・ 似ている単語を見つけたときには要注意

仏英語には似ている単語が多く見られます.背景には1066年のノルマン征服とその後の歴史があります.しかし,理由はこれに尽きません.歴史的および言語学的に検討すると,両言語に類似単語が存在する背景には6つのパターンがあるのでス.今回の記事では,具体例を交えつつ,この点を解説しています.

新年度に新しい外国語としてフランス語を学び始めている方も多いかと思います.そのなかには,すでに英語について知識のある方も少なくないはずです.英語とフランス語の学習は,連動させるのが吉です.その上で英語史の知見も連動させると,学び全体に何倍もの相乗効果が生み出されることを強調したいと思います.この観点から,以下の Voicy 配信回もお聴きいただければ.

・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」

・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」

シリーズの初回記事については,hellog 記事「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1]) で取り上げていますので,そちらもご覧ください.

(以下,後記:2024/05/08(Wed))

5月8日に heldio で「#1073. 『ふらんす』5月号で「なぜ仏英語には似ている単語があるの?」を書いています」を配信しました.

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第2回 なぜ仏英語には似ている単語があるの?」『ふらんす』2024年5月号,白水社,2024年4月23日.62--63頁.

2024-04-24 Wed

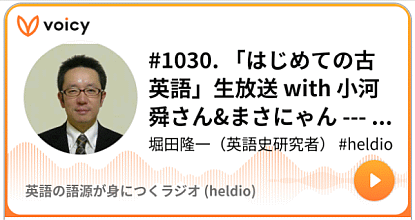

■ #5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

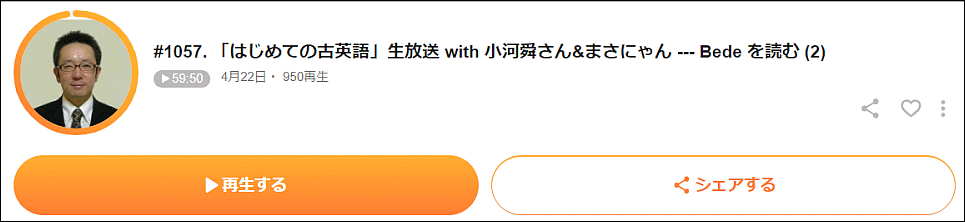

4月18日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいたリスナーの方々には,盛り上げていただき感謝いたします.

前回に引き続き,精読対象となったテキストは,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳からの1節です.3人で60分ほどかけてわずか1.5文しか進みませんでしたが,それだけ「超」精読・解説したということでお許しいただければと思います.同テキストは hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.

復習のために,これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

今回の第5弾の収録の舞台裏については,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」としてお話ししていますので,ご関心のある方はぜひ helwa へお入りください.

最後に,本シリーズ出演者の小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)については,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])

・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])

今後も応援のほどよろしくお願い致します! 本シリーズ第6弾もお楽しみに!

2024-04-23 Tue

■ #5475. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています [notice][voicy][heldio][sobokunagimon][senbonknock][ogawashun]

4月18日(木)の午前11時より,事前に大学生より回収していた「英語に関する素朴な疑問」に英語史の観点から回答する「千本ノック」 (senbonknock) のイベントを開催しました.同イベントは Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の公開収録生放送としてお届けしましたが,その音源はその翌日に heldio の通常配信として公開されており,アーカイヴとしても残っています.「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」です.私のほか,もう一人の英語史研究者小河舜先生(上智大学)にも回答者としてお付き合いいただき,おおいに盛り上がりました.60分ほどの長尺ですが,内容は充実しています.お時間のあるときにお聴きください.

今回の千本ノックも,回答しがいのある素朴な疑問が多かったと思います.今回は17件の質問に回答しました.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきます.

(1) 02:50 --- なぜ英語話者はめったに噛まないのか.

(2) 05:01 --- 筆記体がなぜ使われているのか.日本語において筆記体に値するくずし字なるものはすでに消失しているが,英語においては筆記体が残っている.成立の起源や使いやすさの違いがあるのか.

(3) 10:22 --- 外国の方が話す日本語や,日本人が話す韓国語などはたどたどしくても伝わりますが,非ネイティブが話す英語はネイティブの人々にどう捉えられているのでしょうか.

(4) 14:35 --- 疑問詞は how を除いてなぜ wh- で始まるのですか.(この疑問については hellog-radio 「#2. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?」もお聴きください.)

(5) 17:37 --- "hello" の L のようにアルファベットが2つ並ぶことがあるのはなぜか.

(6) 22:02 --- 英語は日本語よりも表現の幅や慣用表現が狭い/少ない気がするのですが本当のところはどうですか.洋楽をきいていると同じような言い回しが多い気がします.

(7) 25:26 --- どうして would や could などの過去形を使うと丁寧な意味になるのか.

(8) 29:15 --- 仮定法で現在の話でも過去形を使う理由.また,If I was ではなく If I wereである理由.

(9) 31:39 --- 英語学習ではアクセントに重点が置かれますが,いつ誰が今のアクセントを決めたのですか.

(10) 36:30 --- 「--ない?」という質問に対して答えが「ある」だった場合,なぜ Yes と答えるのか.

(11) 39:47 --- 翻訳アプリ技術の発達が目覚ましいので,外国語の勉強をあまりしなくても外国語をある程度運用できるようになってきています.今後の日本では外国語教育の時間を減らすべきでしょうか.

(12) 44:09 --- 「群れ」を表す英単語の種類が多いのはなぜか.(pack, flock, school, etc.)

(13) 46:30 --- 方角の in ですが,なぜ英語圏では方角を「空間」として捉えるのか.

(14) 48:52 --- 日本の英語訛りについて,GHQ をはじめアメリカ人に支配された過去があるにもかかわらず,なぜイギリス訛り(カタカナ英語?)に近い音なのか.

(15) 51:25 --- なぜ英語では疑問文でクエスチョンマークを使うのか.語順だけで疑問文だということがわかるのに.

(16) 55:45 --- 「風呂に入る」が「take a bath」となり bath が可算名詞であるのはなぜか.

(17) 57:45 --- なぜ時・条件を表す副詞節の中では未来のことを現在形で表すのか?

生放送後,小河先生とは振り返りの会を開き,そちらも heldio 収録しました.ぜひ「#1055. 「千本ノック with 小河舜さん」のアフタートーク」も聴いていただければ.

2024-04-15 Mon

■ #5467. OED の3月アップデートで日本語からの借用語が23語加わった! [oed][japanese][loan_word][notice][tufs][world_englishes]

OED Online は3ヶ月に一度のペースでアップデートがなされています.最新のアップデートは先月(2024年3月)のもので,Updates の一覧よりアクセスできます.

今回のアップデートを特徴づけるのは,なんと日本語からの借用語です.関連記事として "Words from the land of the rising sun: new Japanese borrowings in the OED" が公開されていますが,これは必読です.

今回 OED のアップデートで日本語からの借用語が注目されたのは,たまたまというわけではなく,とある背景があったようです.上記記事によると,OED 編纂チームが,昨年建学150周年を迎えた東京外国語大学(←私の出身大学です,おめでとう!)のパートナー研究者とコラボし,その研究成果に基づいて,これらの日本語単語を収録したということのようです.今回だけで23語の日本語単語が OED に新しく収録されるに至ったのですが,この数は1回のアップデートとしてはなかなかのものです.その23語とは,具体的には以下の通り.

donburi (n.), hibachi (n.), isekai (n.), kagome (n.), karaage (n.), katsu (n.), katsu curry (n.), kintsugi (n.), kirigami (n.), mangaka (n.), okonomiyaki (n.), omotenashi (n.), onigiri (n.), santoku (n.), shibori (n.), takoyaki (n.), tokusatsu (n.), tonkatsu (n.), tonkatsu sauce (n.), tonkotsu (n./1), tonkotsu (n./2), washi tape (n.), yakiniku (n.)

日本語母語話者としてはツッコミどころが満載で楽しいです.じっくり掘ってみてください.

・ tonkotsu という語はなんと2つの見出しが立っている.我々の知る「豚骨」(スープ,ラーメン)は tonkotsu2 だが,別に tonkotsu1 もあるという.皆さん,後者は何のことだか分かりますか?

・ donburi の語源解説で,日本語「どんぶり」は「ざぶんと」を意味した副詞用法と関係するのではないかとあり,日本語の語源まで学べてしまうスゴさが.

・ katsu 「カツ」は "boomerang word"

・ kintsugi 「金継ぎ」が,工芸技術の意にとどまらず美学的世界観へと昇華されていた!

・ isekai 「異世界」と tokusatsu 「特撮」は,さすが日本のサブカルというべき採録.

OED における日本語借用語の話題としては,OED 公式の以下の記事も参照.

・ Words of Japanese origin

・ From anime to zen: Japanese words in the OED

2024-04-14 Sun

■ #5466. リスナー投票による heldio 2024年第1四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][khelf][sobokunagimon]

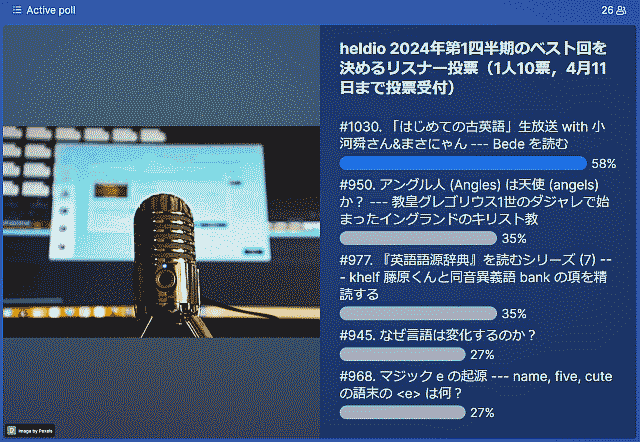

「#5460. heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月11日までオープン」 ([2024-04-08-1]) でご案内したとおり,4月5日(金)から11日(木)まで,今年第1四半期におけるベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を開催しました.「hel活」 (helkatsu) の一環としてのイベントでした.投票いただいた方々には,ご協力に感謝申し上げます.ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.上位9位までの計14回分を掲載しています.詳しくは Slido での投票結果をご覧ください.

1. 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」 (58%)

2. 「#950. アングル人 (Angles) は天使 (angels) か? --- 教皇グレゴリウス1世のダジャレで始まったイングランドのキリスト教」 (35%)

2. 「#977. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (7) --- khelf 藤原くんと同音異義語 bank の項を精読する」 (35%)

4. 「#945. なぜ言語は変化するのか?」 (27%)

4. 「#968. マジック e の起源 --- name, five, cute の語末の <e> は何?」 (27%)

4. 「#991. while の文法化」 (27%)

4. 「#1011. 「変なアルファベット表」の完成と公開 with 寺澤志帆さん」 (27%)

4. 「#1022. トートロジー --- khelf 会長,青木くんの研究テーマ」 (27%)

9. 「#956. 非人称構文とは?」 (23%)

9. 「#983. B&Cの第42節「文法性」の対談精読実況生中継 with 金田拓さんと小河舜さん」 (23%)

9. 「#1026. なぜ now と know は発音が違うの?」 (23%)

9. 「#1027. 通時的変化と共時的変異 --- 言語変化を考える際の2つの軸」 (23%)

9. 「#1031. 英語は数量を表わすのに属格を好む? --- 前置詞 of を理解するために」 (23%)

9. 「#1032. なぜ subject が「主語」? --- 「ゆる言語学ラジオ」からのインスピレーション」 (23%)

第1位は「はじめての古英語」シリーズでした! このシリーズは小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けしている,真面目オモシロの古英語入門で,昨年1年のリスナー投票でも第1位に輝いています(cf. 「#5363. 2023年のリスナー投票による heldio の推し配信回ベスト10が決定!」 ([2024-01-02-1])).シリーズの更新は鈍めなのですが,今回の皆さんからの支持は,継続のためにお尻をたたいていただいているものと理解しました.何とか近日中にシリーズ続編をお届けしたいと思います.

第2位は古英語のダジャレ回.リスナーさんにはダジャレ好きの方が多いので,その界隈にウケたものと想像されます.同率2位を勝ち取ったのは,研究社の『英語語源辞典』を khelf の藤原郁弥さんとともに精読していくシリーズの1回.このシリーズも回を重ね,ご愛聴いただいています.

この後,同率4位が5本,同率9位が6本と続きます.素朴な疑問あり,英語史用語の解説あり,Baugh and Cable の対談精読実況生中継ありと様々です.

今回のランキングをきっかけに,まだお聴きでない回がありましたら,ぜひ聴取いただければと思います.

以上,投票結果報告でした.

2024-04-13 Sat

■ #5465. khelf 企画「英語史コンテンツ50+」が今年度もスタートしました [notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2024][helkatsu][voicy][heldio]

(このアイコンとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf(慶應英語史フォーラム)では,学びの意欲が高まる毎年度始まりに,様々なお祭りイベントを企画しています.その第1弾が,一昨日4月10日にスタートした「英語史コンテンツ50+」です.現役の大学院生と学部生を中心とする khelf メンバーの各々が,休日を除く毎日,順次1つずつ英語史に関するコンテンツを khelf HP 上に公開していくというイベントです.駅伝式のバトンリレーなので途中で息切れしてしまう可能性が常にあり,企画運営側としてはハラハラなのですが,何とかつないでいきたいと思います.

2021年度に始まった季節イベントで今年度で4年目となりますが,今年度はコンテンツ提供者が khelf 外にも広がっていきます.バトンリレーの後半戦での掲載になると思いますが,khelf 外の大学(院)生も英語史コンテンツを貢献してくれることになっています.これにより最終的には50件以上のコンテンツが公開となる見込みです.したがって「英語史コンテンツ50+」とタイトルの終わりに「+」がついています.

2024年度の「英語史コンテンツ50+」のトップバッターは,khelf 会長の青木輝さんです.続いて khelf シニアメンバーの大学院生が続いています.本日までに公開されている最初の4本のコンテンツへリンクを張ります.

・ 「#1. "A" History of the English Language」(4月10日, 青木輝さん(慶應義塾大学大学院生)によるコンテンツ)

・ 「#2. 欲しいもの,買えますか?」(4月11日, 慶應義塾大学大学院生によるコンテンツ)

・ 「#3. ある地図から考える言語についてのあれこれ」(4月12日, 高山真梨子さん(慶應義塾大学大学院生)によるコンテンツ)

・ 「#4. iPhoneはスマホになるか?」(4月13日, 慶應義塾大学大学院生によるコンテンツ)

こちら4本を含め今後公開されてくるコンテンツも,新年度に英語史に初めて触れる読者を意識した導入的な話題が多くなってくると思います.英語史コンテンツはいずれも気軽に読める短いエッセイで,「英語史」を日常化するための素材としても最適です.hellog や heldio とともに「英語史コンテンツ50+」を訪問することを,ぜひ日々の習慣にしていただければ幸いです.日々のコンテンツ公開情報は khelf の公式ツイッターアカウント @khelf_keio からもお知らせしていきます.ぜひフォローいただき,リマインダーとしてご利用ください.

前述の通り,本イベントの実施は,今回で4年目となります.第1回は「英語史導入企画2021」として49本のコンテンツが,第2回は「英語史コンテンツ50 (2022)」として59本のコンテンツが,第3回は「英語史コンテンツ50 (2023)」として50本のコンテンツが公開されてきました.アーカイヴとしていつでも閲覧・ダウンロード可能ですので,英語史成分の摂取がまだ足りないという方は,そちらもご覧ください.また,以下の記事では過年度のベスト10コンテンツを紹介しています.

・ 2021年度のベスト10:「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1])

・ 2022年度のベスト10:「#5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2023-04-16-1])

・ 2023年度のベスト10:「#5447. 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2024-03-26-1])

学生による英語史活動の一環としてのイベントですので温かく見守っていただければ幸いです.学びの応援のほど,どうぞよろしくお願いいたします.

「英語史コンテンツ50+」の企画については,先日の heldio でもご紹介しました.音声で聴きたいという方は,ぜひ「#1047. khelf 企画「英語史コンテンツ50+」が今年度もスタート」もどうぞ.

2024-04-12 Fri

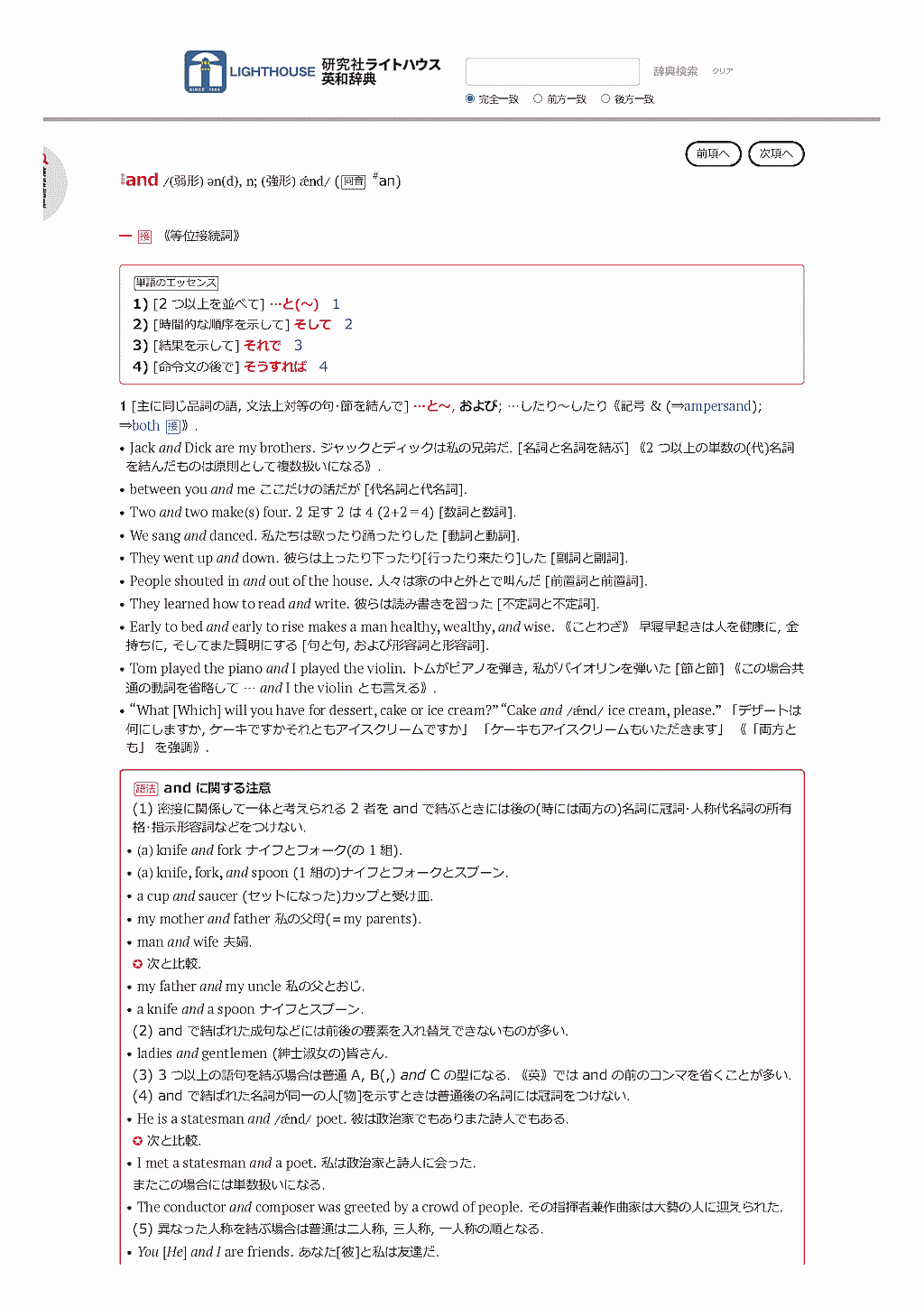

■ #5464. 『ライトハウス英和辞典 第7版』のオンライン版が公開 [lighthouse7][dictionary][notice]

昨年秋に研究社より出版された『ライトハウス英和辞典 第7版』のオンライン版が先日公開となりました.冊子版(に含まれるパスワード)をお持ちの方は,研究社のウェブサイトの「ライトハウス英和辞典 オンライン版」よりアクセスできます.

例えば and を検索すると,次のように冊子版と同じ紙面が表示されます. *

辞書を「引く」「調べる」だけではなく「読む」習慣をつけると,常に新たな発見があるので刺激的です.この4月から,辞書とお友達になりましょう!

『ライトハウス英和辞典 第7版』関連の記事として以下もご一読を.

・ 「#5438. 紙の辞書の魅力 --- 昨秋出版の『ライトハウス英和辞典 第7版』より」 ([2024-03-17-1])

・ 「#5442. 『ライトハウス英和辞典 第7版』の付録「つづり字と発音解説」」 ([2024-03-21-1])

・ 赤須 薫(編) 『ライトハウス英和辞典 第7版』 研究社,2023年.

2024-04-11 Thu

■ #5463. 2024年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice]

本日,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目の1つ「英語史」の講義が開講します.主に専攻の2年生が履修する科目です,1年間(2セメスター)かけて,英語という言語の有為転変の歴史を紡いでいきます.

重要な初回講義は,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.以下のセクションには多くの情報が詰め込まれていますが,履修生の皆さんは,今回の講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.

また,一般の hellog 読者の方々も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.特に年度始まりの4, 5, 6月は khelf(慶應英語史フォーラム)活動の一環として「英語史コンテンツ50+」企画も始まっていますし,ほかにも様々な形で英語史の学びを促す活動「hel活」 (helkatsu) を展開していく予定です.英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければ.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. この講義で Slido (質疑応答サービス)を利用して英語に関する素朴な疑問を募集します(こちらからアクセスしてください)

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) および「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HPと公式ツイッターアカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました」 ([2024-03-05-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第8号です.

4.5. khelf イベント「英語史コンテンツ50+」が始まっています: 昨日4月10日より休日を除く毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 指定テキストは英語史の古典的名著 Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.:「#5205. Baugh and Cable の英語史概説書を1節ずつ読み進めながら Voicy heldio で自由にコメントしていく試みを始めています」 ([2023-07-28-1])

5.3. 英語史の読書案内:「#5462. 英語史概説書等の書誌(2024年度版)」 ([2024-04-10-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

1年間,楽しい英語史ライフをお送りください!

2024-04-08 Mon

■ #5460. heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月11日までオープン [voicy][heldio][notice][khelf][link][ranking]

heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2024年4月5日(金)より4月11日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでいただければ幸いです.

上記の通り,本ブログの音声版・姉妹版ともいえる毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の,今年第1四半期におけるベスト配信回を決めるリスナー投票イベントを開催中です.投票会場は4月11日(木)23:59 までオープンしていますので,この機会に聴き逃した過去配信回などをお聴きいただき,マイベストの10件をじっくり選んでいただければ.各配信回へのアクセスは,音声コンテンツ一覧よりどうぞ.1月1日配信の「#945. なぜ言語は変化するのか?」から3月31日配信の「#1035. コメント返し 2024/03/31(Sun)」までの91回分が投票の対象となります.

今回のリスナー投票企画は,前回の「2023年 heldio の推し配信回」を決める投票に続いての企画です.前回は昨年中のほぼすべての配信回を対象にしたので選ぶのが大変ではありましたが,おかげさまで多くの方々に投票いただきました.その結果は「#5363. 2023年のリスナー投票による heldio の推し配信回ベスト10が決定!」でご報告していますので,ぜひご覧いただければ.

皆さんにおかれましては,今回も奮ってご投票ください.一昨日には投票を呼びかける「#1040. heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票(1人10票,4月11日まで投票受付)も配信しています.

2024-04-07 Sun

■ #5459. 「はじめての古英語」シリーズのオマケとしての古英語音読投稿企画が続いています [voicy][heldio][ogawashun][masanyan][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][oe_text][helkatsu]

3月25日(月)に Voicy heldio の生放送としてお届けした「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」に対して,多くの反響をいただいています.本ブログでも「#5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」」 ([2024-03-29-1]) にて振り返った通りです.

上記配信回では「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) で公開した古英語テキストの一部を,小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)と3人で精読・解説しました.

その後,復習用のオマケ・遊びとして,問題の古英語原文を音読・収録し,X(旧ツイッター)上に投稿する "The First Take" の企画を展開しました.3人による一発録り音読を投稿した後,熱心なお2人のリスナーさんにバトンを継いでいただきました.

(1) まさにゃんによる音読投稿

(2) 小河舜さんによる音読投稿

(3) 堀田隆一による音読投稿

(4) リスナーのり~みんさんによる音読投稿

(5) リスナーのりりみさんによる音読投稿

学びのための遊び企画として,ぜひ他の方々にもバトンを継いでいただければ幸いです.何度か音読を練習した上で,本番として動画録音し,その動画を X 上で投稿していただくだけです.その際に,上記の既存の投稿への引用ポストとしていただくか,あるいは #はじめての古英語 とハッシュタグを付けて投稿していただければ,皆さんがすぐに認識できます.

この古英語音読投稿企画は,今後の同シリーズでも継続していきたいと思っています.年度初めの「hel活」 (helkatsu) の一環として,一人でも多くの方に乗っていただければ.

2024-04-02 Tue

■ #5454. 小学生にも英語史? --- 田地野彰(編著)『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』(Jリサーチ出版,2024年) [review][hel_education][notice][helkatsu][sobokunagimon][toc]

フレッシュな書籍,田地野彰(編著)『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』(Jリサーチ出版,2024年)が出版されています.共著者の一人である高橋佑宜氏(神戸市外国語大学)よりご恵投いただきました(ありがとうございます!).

本書では,7名の著者が小学生に向けて分かりやすい言葉で英語に関する素朴な疑問に答えています.絵本といってもよいイラストの数々に彩られ,大人でも楽しめる異色の本です.本編を構成する7章の見出しを掲げます.

第1章 英語の?ハテナ

第2章 英語の歴史の?ハテナ

第3章 日本語と英語の?ハテナ

第4章 英語の物語の?ハテナ

第5章 英語を使うための?ハテナ

第6章 英単語の?ハテナ

第7章 英文法の?ハテナ

赤字で示した第2章の執筆者が,「ゆうき先生」こと,英語史を専門とする高橋佑宜氏です.次の5つのハテナが取り上げられています.

・ 英語はいつ,どこから来たの?

・ 英語って昔から変わらないの?

・ 英語はいつから世界中に広まったの?

・ どうして英語は世界中で使われているの?

・ アメリカ英語とイギリス英語は違うの?

この第2章は「ゆうき先生からの応援メッセージ」で締められています.この応援メッセージが実に熱いのです.ぜひ皆さんにも手に取っていただきたいと思います.

私自身「英語史をお茶の間に」をモットーにhel活 (helkatsu) を展開していますが,その観点から本書の出版企画と作りには興奮しました.まさか英語史を(中学生にであればまだしも)小学生にまで届けるとは! まずこの発想にたまげました.しかも,大人にも味わえるイラスト本として作り込まれている点にも感激しました.

取り上げられているハテナは35個と決して多いわけではありませんが,むしろ小学生のために厳選されたハテナリストとして解釈できます.このような本質的な疑問に,専門家たちがどのように端的に答えるのか,もし自分が回答者だったらどのように答えるか.このように考えながら読みなおしてみると,すべてのハテナが難問に思えてきました.なるほど,このような形で英語史(そして英語学習)について子供たちに導入できるのかと一本取られた感があります.新しいです.

高橋佑宜氏については,hellog でも「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1]) および「#5059. heldio 初の「英語史クイズ」」 ([2023-03-04-1]) で言及しています.ぜひ今後もhel活でご一緒していければ!

・ 田地野 彰(編著),加藤 由崇・川原 功司・笹尾 洋介・高橋 佑宜・ハンフリー 恵子・山田 浩(著),りゃんよ(イラスト) 『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』 Jリサーチ出版,2024年.

2024-04-01 Mon

■ #5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

本日,新年度の幕開きです.2024年度も「英語史をお茶の間に」広げていく活動,hel活 (helkatsu) を積極的に展開していきたいと思います.hellog を読まれている皆さんにおかれましては,hel活にご協力いただけますと幸いです.年度の切り替わりの機会に,note 上の「堀田隆一のプロフィール(2024年4月1日現在)」も更新しました.ご覧ください.

この4月には様々なhel活企画を展開していきますが,そのうちの1つをご紹介します.4週間ほど後,4月27日(土)の 17:30--19:00 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」がスタートします.全12回のシリーズとして月1回,指定の土曜日に開講していく予定です.

シリーズの趣旨は以下の通りです.

英語は歴史上さまざまな言語と接触し,豊かな語彙を蓄えてきました.英単語の語源を探ると,そこには常に新たな発見があります.その宝庫といえるのが,数多く存在する英語の語源辞典です.本講座では,英語語源辞典の記述を頼りに具体的な単語の語源を読み解きながら,丁寧に英語史をたどっていきます.資料は毎回配布します.

全12回のタイトル(第4回以降は予定タイトル)は以下の通りです.

1. 英語語源辞典を楽しむ(2024年4月27日)

2. 英語語彙の歴史を概観する(2024年5月18日)

3. 英単語と「グリムの法則」(2024年6月8日)

4. 現代の英語に残る古英語の痕跡(日付未定)

5. 英語,ラテン語と出会う(日付未定)

6. 英語,ヴァイキングの言語と交わる(日付未定)

7. 英語,フランス語に侵される(日付未定)

8. 英語,オランダ語と交流する(日付未定)

9. 英語,ラテン・ギリシア語に憧れる(日付未定)

10. 英語,世界の諸言語と接触する(日付未定)

11. 英語史からみる現代の新語(日付未定)

12. 勘違いから生まれた英単語(日付未定)

4月27日(土)の第1回は「英語語源辞典を楽しむ」と題して,シリーズ全体のイントロとなる話しをします.とりわけ英語語源辞典の読み解き方に注目します.余裕のある方はぜひ『英語語源辞典』(研究社,1997年)(= KDEE) を入手し,それを手元に置きつつ受講していただければ.

受講の仕方は,従来通り新宿教室での対面でも可能ですし,Vimeo を利用したオンライン・リアルタイムも可能です.また,1週間限定の見逃し配信サービスも提供されています.ご都合のよい方法でご参加いただければと思います.

英語の語源を調べるための資料としては KDEE をはじめとして様々な(語源)辞典がありますので,そちらも紹介していく予定です.KDEE を基本に据えつつ,注目した単語(語彙)の語源をじっくり読み解くことによって英語(語彙)史の流れをたどるのが本シリーズの狙いです.特に KDEE は私が強力に推してきた参考資料でもあり,本ブログでも「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1]) などの記事でたびたび取り上げてきました.そちらから関連コンテンツもご参照ください

新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」へ,多くの皆様の参加をお待ちしています!

(以下,後記:2024/04/24(Wed))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-03-29 Fri

■ #5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」 [voicy][heldio][ogawashun][masanyan][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][oe_text][helwa]

去る3月25日(月)13:30より予定通り Voicy heldio にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」をお届けしました.平日のお昼過ぎという時間帯ではありましたが,ライヴで参加し,盛り上げていただいたリスナーの皆さんに感謝いたします.生放送を収録したものを,翌朝の通常回にて「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」として配信しました.精読の対象となった古英語テキストは,「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.本編53分の長尺配信ですが,聴き応えのある回となっていますので,お時間のあるときにでもどうぞ.

「シリーズ復活」と述べましたが,過去に3回ほどお届けしてきました.いずれも昨年の8月から9月にかけての配信です.

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

今回も含め本シリーズに出演していただいている2人と,その heldio 出演歴については,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])

・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])

今回の配信回の復習には,まさにゃんが自身の note のなかで公開している「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#4 生放送)」もご覧ください.

ちなみに生放送の日の朝6時の heldio では「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」と題して,古英語テキストの究極のソースを表わしたアングロサクソンの大学者を紹介しています.

さらに生放送の日の夜には,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」もお届けしています.

最後に,昨日付でコアリスナーの umisio さんが,今回の配信回のまとめノートを作り,それをこちらのページにて公開されています.

本シリーズをさらに続けていけますよう,皆さん,応援をよろしくお願い致します!

2024-03-28 Thu

■ #5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][voicy][heldio][false_friend]

*

「日本で唯一のフランス語・フランス文化専門の総合月刊誌」という謳い文句で白水社より刊行されている『ふらんす』.先日発行された『ふらんす』2024年4月号(新年度開始号)より,12ヶ月にわたり「英語史で眺めるフランス語」というシリーズタイトルで2ページの連載記事をお届けします.

初回となる今回は「英語にはフランス語風味がたくさん」と題して,次のような小見出しで構成しています.

・ なぜ英語の歴史?

・ 1066年の衝撃

・ 英語語彙のなかのフランス語単語

・ 語彙以外へのフランス語の影響

『ふらんす』の誌上で英語(史)とは何事か,とみる向きもあるかと思います.そもそも白水社の編集者の方より連載執筆のお声がけをいただいた際の私自身の感想が「なぜ?」でした.私は,本ブログでもその他の媒体でも英語とフランス語の密接な関わりについて,主に英語史の観点から様々に発信してきました.試しに本ブログの french タグをクリックしてみると,実に313の記事がヒットします.それくらい英仏語の歴史的関係を強調してきたわけですが,まさかフランス語(文化)を専門とする雑誌に英語史に関する文章を載せられる日が来るとは思いも寄りませんでした.お話しをいただいたときには,上記のようにやや狼狽しつつも「チャンス!」と叫びつつ,謹んでお引き受けした次第です.

ご関心のある方々には,ぜひ1年間お付き合いいただければと存じます.初回はとりわけ最初の小見出し「なぜ英語の歴史?」にご注目ください.

この連載を機に,私自身もフランス語とフランス語史をもっと勉強しなければと気を引き締めています.フランス語史といえば,「三省堂のことばのコラム」より「歴史で謎解き!フランス語文法(フランス語教育 歴史文法派)」がお薦めです.現時点で第46回まで続いている長寿シリーズです.そちらにも英語(史)とフランス語(史)の関係に注目したコラムがいくつかあります.例えば,第18回「なぜ英語とフランス語は似ているの?」は,今回の『ふらんす』に掲載した記事と見事にシンクロします(cf. 「#4175. 「なぜ英語とフランス語は似ているの?」の記事紹介」 ([2020-10-01-1])).

1年間続く連載「英語史で眺めるフランス語」では,英語史とフランス語はとにかく相性がよいということを力説し続けようと思っています.「英語(史)とフランス語はペアでとらえるのが吉」,このことを訴えていきます.

年度替わりの時期で,新年度からフランス語学習に挑戦しようという方も少なくないかと思います.そのような方には,上記連載のみならず,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より以下の3本をお薦めしておきましょう.ぜひこちらもお聴きいただければ.

・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」

・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」

(以下,後記:2024/04/02(Tue))

4月1日に heldio で「#1036. 月刊『ふらんす』で英語史の連載を始めています」を配信しました.

・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第1回 英語にはフランス語風味がたくさん」『ふらんす』2024年4月号,白水社,2024年3月23日.62--63頁.

2024-03-26 Tue

■ #5447. 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 --- 昨年度の振り返り [notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2023][ranking][link]

年度末です.新年度のhel活に向けて動き出す時期となりました.毎年度初めには,khelf(慶應英語史フォーラム)では,メンバーより英語史の話題を提供してもらい,それを日々 HP 上に公開していく「英語史コンテンツ50」の企画を実施しています.この4月から始まるラウンドで4年目4回目となります.本ブログでもご案内していくことになると思いますが,開始に先立ちまして,ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします.

さて,このタイミングで1年前の「英語史コンテンツ50 (2023)」で公開された50のコンテンツについて,最もよく閲覧されたベスト10のランキングを作ってみました.より抜きの10本となります.やめられないおもしろさです.ぜひ英語史の魅力をご堪能ください.

なお,2021年度と2022年度のランキングも,それぞれ「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]),「#5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2023-04-16-1]) でまとめていますので,そちらも訪れていただければ.

【 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 】

・ 第1位(閲覧616回) 「#35. 強調構文の英語史 "It ARE John and Anne that are married." はアリ!?」

・ 第2位(閲覧603回) 「#44. ハリー・ポッターと英語の方言」

・ 第3位(閲覧436回) 「#40. 「play the piano の the を忘れるなよ!」の真偽」

・ 第4位(閲覧408回) 「#9. なぜ be going to は未来を意味するの」

・ 第5位(閲覧302回) 「#6. b と d は紛らわしい!」

・ 第6位(閲覧281回) 「#7. consumption の p はどこから?」

・ 第7位(閲覧276回) 「#1. 『平家物語』と英語史」

・ 第8位(閲覧267回) 「#42. 四体液説の遺産?英単語に残る伝統医学の教え?」

・ 第9位(閲覧250回) 「#4. 「時代区分」を考える」

・ 第10位(閲覧241回) 「#30. That'll be fun. ←この fun の品詞は...?」

2024-03-25 Mon

■ #5446. まさにゃんとのhel活(まとめ) [voicy][heldio][inohota][youtube][notice][masanyan][khelf][helkatsu]

本日3月25日(月)の午後1時30分より Voicy heldio の生放送にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」を配信します.久しぶりの「はじめての古英語」シリーズです.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けします.精読する予定の古英語原文は,一昨日の記事「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) をご覧ください.

本日の生放送に出演予定のまさにゃんは,khelf(慶應英語史フォーラム)の元会長(現顧問)です.各種のメディアにて「英語史をお茶の間に」のhel活を実践してきた方です.以下,まさにゃんのhel活コンテンツをメディアごとに時間順にまとめます.

【 まさにゃん自身のメディア 】

・ YouTube チャンネル「毎日古英語」に10回分の古英語入門動画が公開されています

・ X(旧 Twitter)のアカウントも「毎日古英語」 @mainichikoeigo です

・ note 記事「まさにゃん」にフリジア語や古英語のコンテンツが公開されています

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 】

・ 「#76. まさにゃん,登場!何の記念でもない飲み会です.」

・ 「#78. なんでもない飲み会2です.おもしろい自信はありません.」

・ 「#84. 新しい時代のオーディエンス・デザイン論・歴史言語学にも導入!---水曜言語学雑談飲み会」

・ 「#86. 論文を書くことw・英語で書くこと:QuillBot.comのすごさ---もうネイティブチェックはいらない?」

・ 「#88. ブログ(hellog?英語史ブログ)を13年一日も欠かさず書き続けた堀田隆一の苦闘!」

・ 「#90. Oxford Word of the Year 2022はこのことば!/北澤茉奈さんの船上の社会言語学的体験!」

・ 「#92. 「釣りキチ三平」はアウト?セーフ?」

・ 「#104. 借用語の借りてきた時期のずれがおもしろさを生む!--コロニアル・ラグ(colonial lag)って何?」

・ 「#106. 英語学者たちの受験時代--最近の試験の英語は?--時代を映す受験,試験の英語」

・ 「#108. 青木輝さんのトートロジーの研究・英語は音ベースの言語」

・ 「#110. 古英語より中英語の方が実はむずかしい?(まさにゃん)---青木輝さんのdemonym研究・住民名,国民名は奥深い」

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とプレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) 】

・ 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」

・ 「#307. khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」

・ 「#308. khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」

・ 「#309. khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」

・ 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」

・ 「#464. まさにゃんとの対談 ー 「提案・命令・要求を表わす動詞の that 節中では should + 原形,もしくは原形」」

・ 「#470. 実は khelf (慶應英語史フォーラム)会長のまさにゃんが,最近の khelf 活動を紹介します!」

・ 「#534. まさにゃんとの対談 --- 俺の英語原体験を聞いて!」

・ 「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」

・ 「#551. khelf 大学院生と語る「英語史原体験」」

・ 「#557. まさにゃん対談:supply A with B の with って要りますか? --- 『ジーニアス英和辞典』新旧版の比較」

・ 「#558. まさにゃん対談:比較と英語史」

・ 「#600. 『ジーニアス英和辞典』の版比較 --- 英語とジェンダーの現代史」

・ 「#632. 今年度の khelf (慶應英語史フォーラム)の活動報告 with まさにゃん&青木くん」

・ 「#635. 英語と日本語の共通点って何かありますか?--- まさにゃん&青木くんと第2弾」

・ 「#669. 英語史クイズ with まさにゃん」

・ 「#670. 英語史クイズ with まさにゃん(続編)」

・ 「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」

・ 「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」

・ 「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」

・ 「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」

・ 「#713. 英語史上の学説対立を khelf メンバー5人で語る」

・ 「#754. 6人で激論,言語学は英語教育に役に立つか? --- 「khelf 声の祭典」第8弾」

・ 「【英語史の輪 #21】英語学研究者の helwa メンバーとの4人飲み会 --- 金田拓さん,尾崎萌子さん,まさにゃんの登場」

・ 「#804. 今晩7時の生放送を念頭に英語学者4名に尋ねてみました「あなたにとって英語とは何?」 --- 尾崎萌子さん,金田拓さん,まさにゃんとの対談」

・ 「#805. 「英語は○○である」 ― あなたにとって英語とはなんですか?(生放送)」

・ 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(以下,後記)

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「【英語史の輪 #121】「はじめての古英語」第5弾の生放送後のアフタートーク with 小河舜さん&まさにゃん」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)

(後記,ここまで)

加えて,この hellog でも masanyan のタグのもとで小河さんを取り上げています.

以上,本日の生放送に備えつつ,まさにゃんコンテンツで英語史を学んでいただければ!

2024-03-24 Sun

■ #5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ) [voicy][heldio][inohota][youtube][notice][ogawashun][khelf][hel_herald][link][helkatsu][wulfstan][oe][old_norse]

明日3月25日(月)の午後1時30分より Voicy heldio の生放送にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」を配信します.久しぶりの「はじめての古英語」シリーズです.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けします.精読する予定の古英語原文は,昨日の記事「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) をご覧ください.

明日の生放送に出演予定の小河舜さんには,私の関わっている各種のhel活メディアでお世話になっています.以下に,これまでともに歩んできたhel活の履歴を,メディアごとに時間順にまとめます.

【 khelf(慶應英語史フォーラム) 】

・ 『英語史新聞』第8号(最新号)の第3面「英語史ラウンジ」にて,小河さんが注目の英語史研究者として取り上げられています(今回は Part 1 で,次号で Part 2 が続きます)

【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 】

・ 「#144. イギリスの地名にヴァイキングの足跡ーゲスト・小河舜さん」

・ 「#146. イングランド人説教師Wulfstanのバイキングたちへの説教は歴史的異言語接触!」

・ 「#148. 天才説教師司教は詩的にヴァイキングに訴えかける!?」

・ 「#150. 宮崎県西米良村が生んだ英語学者(philologist)でピアニスト小河舜さん第4回」

【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」とプレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) 】

・ 「#747. 金曜夜のコトバ対談(生放送) --- 「khelf 声の祭典」第1弾」

・ 「【英語史の輪 #5】金曜夜のコトバ対談(生放送)の2次会」

・ 「#759. Wulfstan て誰? --- 小河舜さんとの対談【第1弾】」

・ 「#761. Wulfstan の生きたヴァイキング時代のイングランド --- 小河舜さんとの対談【第2弾】」

・ 「#763. Wulfstan がもたらした超重要単語 "law" --- 小河舜さんとの対談【第3弾】」

・ 「#765. Wulfstan のキャリアとレトリックの変化 --- 小河舜さんとの対談【第4弾】」

・ 「#767. Wulfstan と小河さんのキャリアをご紹介 --- 小河舜さんとの対談【第5弾】」

・ 「#770. 大学での英語史講義を語る --- 小河舜さんとの対談【第6弾】」

・ 「#773. 小河舜さんとの新シリーズの立ち上げなるか!?」

・ 「#783. 古英詩の傑作『ベオウルフ』 (Beowulf) --- 唐澤一友さん,和田忍さん,小河舜さんと飲みながらご紹介」

・ 「#797. 唐澤一友さんに Beowulf のことを何でも質問してみました with 和田忍さん and 小河舜さん」

・ 「#799. 「名前プロジェクト」立ち上げ記念収録 with 小河舜さん,矢冨弘さん,五所万実さん」

・ 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

・ 「#819. 古英語地名入門 with 小河舜さん」

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#825. ニックネームでブレスト --- khelf メンバー4名との雑談」

・ 「#826. ニックネームを語ろう【名前プロジェクト企画 #1】(生放送)」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「【英語史の輪 #45】リズムかロジックか --- 小河舜さんとの生対談」

・ 「#877. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (20) Albanian --- 小河舜さんとの実況中継」

・ 「#880. 古英語の人名と父称 --- 小河舜さんとの対談」

・ 「#926. 名付ける際はここがポイント【名前プロジェクト企画 #2】(12月11日(月)生放送のアーカイヴ)」

・ 「【英語史の輪 #90】ごめんなさいの言語学 --- 五所万実さん,金田拓さん,小河舜さんとの飲み会対談」

・ 「#983. B&Cの第42節「文法性」の対談精読実況生中継 with 金田拓さんと小河舜さん」

・ 「#985. ちょっと遅れて新年会 --- 金田拓さん,五所万実さん,小河舜さんとの景気のよい雑談回」

・ 「#987. 接辞で増やす英語のボキャビル --- 金田拓さん,五所万実さん,小河舜さんとの対談」

・ 「#1010. 英語史クイズ in hel フェス(生放送のアーカイヴ)」

(以下,後記)

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「【英語史の輪 #121】「はじめての古英語」第5弾の生放送後のアフタートーク with 小河舜さん&まさにゃん」

・ 「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」

・ 「#1055. 「千本ノック with 小河舜さん」のアフタートーク」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)

・ 「#1060. 5人で話す博士論文の世界(生放送):五所万実さん,北澤茉奈さん,尾崎萌子さん,小河舜さん&堀田隆一」

・ 「【英語史の輪 #124】5人で話す博士論文の世界(生放送)続編:五所万実さん,北澤茉奈さん,尾崎萌子さん,小河舜さん&堀田隆一」

・ 「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」

・ 「#1070. 塩竈神社で名前学への意気込みを語る --- 陸奥四人旅 その3」

・ 「【英語史の輪 #128】パワスポ巡りとなりました --- 陸奥四人旅 その4」

・ 「#1071. 「名前と英語史」シンポジウム終了(生放送) --- 陸奥四人旅 その5」

・ 「【英語史の輪 #130】小河舜さんの上智大学での生活について」

・ 「#1075. 「後期古英語期におけるヴァイキングの名称 --- 社会に呼応する名前とその役割」 --- 小河舜さんのシンポ発表ダイジェスト」

(後記,ここまで)

加えて,この hellog でも ogawashun のタグのもとで小河さんを取り上げています.

以上,明日の生放送に備えつつ,小河さんコンテンツで英語史を学んでください!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow