2023-01-07 Sat

■ #5003. 聖書で英語史 --- 寺澤盾先生の著書と講座のご案内 [bible][link][review][notice]

今年度の大学の英語学系の授業では,寺澤盾(著)『聖書でたどる英語の歴史』(大修館書店,2013年)を用いて様々な英訳聖書の比較を行なっています.聖書はどの時代のものであれ原則として同じ内容なので,通時的に比較するのにたいへん便利なテキストです(同様の理由で通言語的な比較にも適しています).聖書の一節に注目し,現代英語版から始めて近代英語,中英語,古英語へと遡っていけば,大きなショックを受けずに,自然と古い英語の世界に入っていくことができます.英語史を学ぶのに最適なテキストといってよいです.『聖書でたどる英語の歴史』は,そのための手引き書といえます.

キリスト教美術の口絵,英語史・英訳聖書年表に始まり,英訳聖書を通時的に比較する章が11章まで続きます.12--15章は様々な現代英語訳聖書を共時的に比較する章で,聖書を通じて現代英語のヴァリエーションを学ぶことができます.付録も充実しており,エクササイズの答え,OED の使い方,古英語・中英語文法入門,文献案内,グロッサリーと,英語史初心者にたいへん親切な作りとなっています.

この本には,授業のみならず hellog でも度々お世話になってきました.

・ 「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1])

・ 「#1848. 英訳聖書のウェブ・リソース」 ([2014-05-19-1])

・ 「#1870. 「創世記」2:18--25 を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2014-06-10-1])

・ 「#2928. 古英語で「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を読む」 ([2017-05-03-1])

・ 「#2929. 「創世記」11:1--9 (「バベルの塔」)を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2017-05-04-1])

著者の寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)は,目下まさにこの著書の内容に基づいて,NHKカルチャー青山教室にてオンラインによるシリーズ講座「聖書で読み解く英語の歴史物語」を開講されています.全3回のシリーズで,第1回「聖書と英米文化」は昨年11月19日(土)に終了していますが,第2回と第3回はこれから開講の予定です(第2回からの参加も可能です).いずれもオンライン講座となっています.聖書の通時的な比較に関心のある方はもちろん,英語史に興味を持ち始めた方にとっても最適な講座となると思います.

・ 第2回:2023年1月21日(土)15:30--17:30 「英訳聖書の歴史,異なる時期に翻訳された「主の祈り」を読む」

・ 第3回:2023年3月18日(土)15:30--17:30 「異なる時期に翻訳された「主の祈り」を読む」

以上,(寺澤先生ご本人の許可もいただきつつ)講座と著書のご紹介をさせていただきました.ちなみに,私自身は朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ講座「英語の歴史と世界英語」を開講しております(cf. 「#4954. 朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」のご案内」 ([2022-11-19-1])).「英語史をお茶の間に」をモットーに掲げ,今年も英語史活動(hel活)に力を入れていく所存です.

寺澤先生には,昨年出版された『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)の第7章「英語標準化の諸相―20世紀以降を中心に」を執筆いただいた関係で,Voicy heldio で対談しています(cf. 「#4840. 「寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」in Voicy」 ([2022-07-28-1])).よろしければこちらもお聴きください.

・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.

2023-01-06 Fri

■ #5002. 英語史小ネタの連続ツイート,ご好評につき3日目です [twitter][sogokunagimon][notice][voicy][heldio][thorn]

一昨日から hellog 5000回記念ということで,一人で記念イベントを開催しています.私が起きて目覚めている時間帯に限りますが,毎時 @chariderryu というこちらの Twitter アカウントにて #英語史小ネタ あるいは #英語史をお茶の間に というハッシュタグを付けつつ,hellog の過去記事に紐付けた何らかのおもしろい話題を投稿するという正月企画です.一昨日と昨日とで非常に多くの方に読んで反応いただきまして,感謝しております.

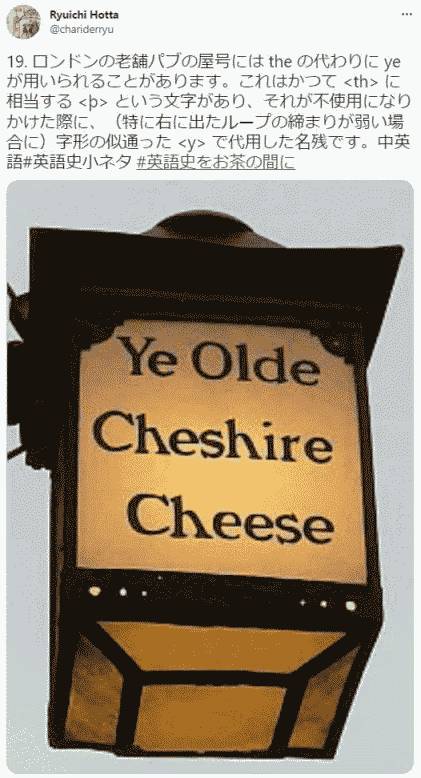

合計24のツイートを投稿する予定でしたが,多くの反響をいただいて調子にノリまして,この2日間で26のツイート(および種々の宣伝ツイート)を公表いたしました.これまで最も多くの反響をいただいたのは19番目の投稿でした.これは,hellog の過去記事「#1428. ye = the」 ([2013-03-25-1]) に紐付けた英語史小ネタです.

この2日間でご好評いただいたということもあり,お届けしたい話題はまだまだありますので,調子にノッて3日目に突入したいと思います.ネタはたくさんあっても続けるとキリがないということがあり,難しいところですが(^^;; 今日も毎時何かしらの英語史の話題をお届けしますので,是非いいね,リツイート,便乗ツイート等でこの #英語史をお茶の間に 企画を盛り上げていただければ幸いです.また,よろしければ当 Twitter アカウント @chariderryu のフォローもお願い致します.

上記の企画の一方,本ブログの姉妹版であり音声版の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」も毎朝坦々と配信しています.毎朝6時に広く長く英語史の話題を発信しています.音声配信を始めて1年7ヶ月ほどとなりますが,3000人超のリスナーの皆さんにフォローいただいています(ありがとうございます!).

昨日,今日の放送は,ウクライナ戦争について社会言語学的な観点から切り込んでいます.「#585. ウクライナ人がウクライナ語を学び始めてるってどういうこと? --- 国家と言語の複雑な関係」です.hellog, heldio, Twitter などの媒体で,英語史に直接・間接に関わる硬軟の話題をお届けしていますので,よろしくお願いいたします.

2023-01-05 Thu

■ #5001. 英語史小ネタの連続ツイート,2日目です [twitter][sogokunagimon][notice][voicy][heldio]

昨日の記事「#5000. hellog 5000回記念,英語史小ネタを24連続ツイートします」 ([2023-01-04-1]) でお知らせしましたが,昨日から今日にかけて私の Twitter アカウント @chariderryu より一人イベントを開催しています.hellog の過去記事に紐付ける形で,#英語史小ネタ と #英語史をお茶の間に というハッシュタグを付けつつ,140文字で収まる英語史の話題を毎時つぶやいていくというお正月イベントです.

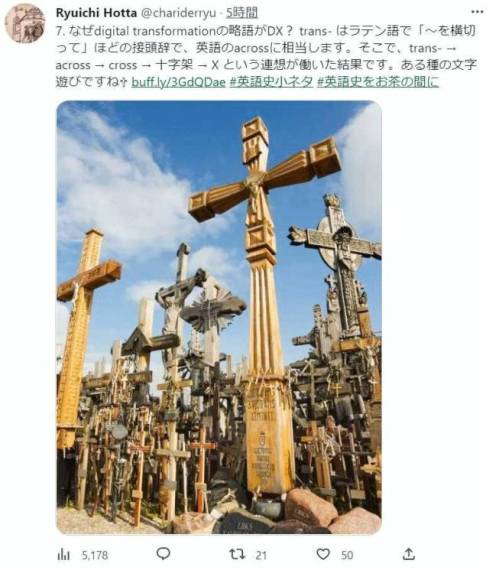

例えば,昨日の第7ツイートは,以下の「なぜ digital transformation の略語が DX?」でした.hellog 記事「#4269. なぜ digital transformation を略すと DX となるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-03-1]) に紐付けた英語史小ネタです.そちらの記事も合わせてご覧いただければ幸いです.

今日も毎時,何しかしらの英語史小ネタをひねり出して公開していきます.よろしければ当 Twitter アカウント @chariderryu をフォローしていただければと思います.

合わせて,本ブログの音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」も毎朝6時に更新していますのでご案内します.おかげさまで昨年中にフォロワー3000人超えの音声チャンネルに成長しました.今朝の放送は以下の通り社会派の話題「#584. 旧ユーゴの言語事情」をお届けしています.ブログで,音声で,英語史やその周辺分野の魅力を日々伝えていきます!

2023-01-04 Wed

■ #5000. hellog 5000回記念,英語史小ネタを24連続ツイートします [twitter][sogokunagimon][notice]

2009年5月1日にこの「hellog~英語史ブログ」を始め,毎日書き続けてきて,今日が5,000回目となります.これまでお読みいただいてきた方々には,いつも応援していただきましてありがとうございます.

周囲の学生や研究者を始め多くの知人から「読んでいるよ」「毎日頑張ってね」などとお声がけいただいてきました.また「英語史の調べ物ではよく hellog にヒットします」という方々にも出会うようになりました.本当にありがたい限りです.

2023年の私の英語史活動(hel活)におけるモットーは「英語史をお茶の間に」ですが,この活動の第1発信基地となるのがこの hellog です.ほかにも Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,本や雑誌,講演会その他の媒体を通じて広く英語史関連の情報を発信していきますが,ベースキャンプは常に hellog です.今後とも本ブログとお付き合いのほど,よろしくお願いいたします.

hellog 5000回を勝手に記念しまして,本日午前8時頃より明日にかけて(私が起きて活動している時間帯に限りますが)毎時1つ計24件の「#英語史小ネタ」を Twitter でつぶやくという一人イベントを開催します.私の Twitter アカウント @chariderryu より発信していきますので,たまにチェックしていただければと思います.各小ネタは hellog の過去の記事に紐付けていますので,hellog でこんな話題やあんな話題も取り上げられてきたのか,と気づいていただければ.

各小ネタのツイートに対して,リツイートや便乗ツイートなど,いかようにも反応していただけますと,盛り上がっておもしろいと思います.その際には,ぜひハッシュタグに #英語史小ネタ や #英語史をお茶の間に を添えていただけると嬉しいです.

引き続き「hellog~英語史ブログ」をよろしくお願いいたします.

2023-01-02 Mon

■ #4998. 新著『文献学と英語史研究』が今月中旬に出ます [notice][philology][history_of_linguistics][methodology][youtube][gvs][bunkengaku]

年末の記事「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1]) で公表しましたが,来たる1月12日以降に新著『文献学と英語史研究』が発売となります.A5版,264ページ,税込3,960円です.すでに Amazon 等で予約可能となっています.

昨日の元日はたまたま日曜日でしたので,毎週水・日の午後6時に配信している YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の新作動画が夕方に公開されました.第89弾「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」です.こちらで新著『文献学と英語史研究』を紹介していますので,ぜひご覧いただければ幸いです.

英語史の入門書ではなく英語史研究のガイドブックという趣旨の本です.開拓社の「最新英語学・言語学シリーズ」の第21巻として,シリーズの趣旨に沿って,1980年代以降の英語史研究を振り返り,今後の英語史研究の展望を示す内容となっています.

直近40年ほどの英語史研究を概括するといっても,コーパス言語学や社会語用論研究の興隆など多くの新機軸が続々と生じた世代ですので,厚さ1.5cmほどの今回の本ではなかなかカバーしきれません.本書では原則として伝統的な言語学の区分に従って,音韻論,綴字,形態論,統語論の分野ごとに個々の「問題」を取り上げ,その問題のどの側面が研究されてきており,どの側面が未解決なのかを整理しています.個々の問題について,なるべく多くの参考文献を付すことを心がけました.

1例を示します.私が執筆を担当した第3章第6節「大母音推移」では,英語史上よく知られたこの問題が,この数十年間の間にどのように扱われてきて,近年はどのような位置づけにあるのかを,3ページほどの紙幅で概説しています.いくつかのポイントを示します.

・ 大母音推移 (gvs) は,従来考えられてきたような一枚岩の音変化ではないことが明らかとなってきており,近年の研究では「大母音推移」と括弧付きで呼ばれることが多くなってきたこと

・ この音変化の研究史は長いが,それは Krug (2017) によく要約されていること

・ 近年の最も重要な研究として Stenbrenden (2016) が挙げられること

・ 「大母音推移」はその前後の関連する諸々の母音変化と合わせて,全体として記述される必要があること

・ Ritt (2012) が,「大母音研究」にはリズム等時性や主要クラス語の固定強勢といった韻律的な観点からも考察を加える必要があると主張していること

本書は,このように英語史上の各問題について論点を整理し,さらなる考察や調査につながる情報を提示することを目指しています.長く英語史研究のお供としていただければ嬉しく存じます.

執筆者としてはなかなか難産の本でしたので,こうして上梓される運びとなり安堵しています.著者による新著紹介は,note のこちらのページ「新著紹介:家入 葉子・堀田 隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2022年)」からも逐次発信していますので,合わせてご覧ください.

・ 家入 葉子・堀田 隆一『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2023-01-01 Sun

■ #4997. 2022年によく読まれた記事 [link][sobokunagimon][notice][hel_education][hellog_entry_set]

明けましておめでとうございます.「英語史をお茶の間に」をモットーに,本年も「hellog~英語史ブログ」より英語史の情報を発信していきます.姉妹版の音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 も合わせて,皆様には「英語史」の領域を推していただければと思います.よろしくお願いいたします.

年初ということで,昨年2022年に本ブログのどの記事が最もよく読まれたかを公表したいと思います.12月30日付のアクセス・ランキング (access ranking) のトップ500記事をご覧ください(過年度版は「#4632. 2021年によく読まれた記事」 ([2022-01-01-1]),「#4267. 2020年によく読まれた記事」 ([2021-01-01-1]) と「#3901. 2019年によく読まれた記事」 ([2020-01-01-1]) をどうぞ).

「素朴な疑問」系の記事 (sobokunagimon) がよく読まれているようなので,その系列で上位に入っている50記事を以下に挙げてみます(各行末の数字は年間アクセス数).お正月の読み物(ラジオの場合は聴き物)としてどうぞ.50記事をまとめて読みたい方はこちらから.

・ 「#4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-14-1]) (6739)

・ 「#4044. なぜ活字体とブロック体の小文字 <a> の字形は違うのですか?」 ([2020-05-23-1]) (5218)

・ 「#1774. Japan の語源」 ([2014-03-06-1]) (5094)

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1]) (5084)

・ 「#4199. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-25-1]) (5027)

・ 「#3611. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのか?」 ([2019-03-17-1]) (4645)

・ 「#3485. 「神代文字」を否定する根拠」 ([2018-11-11-1]) (3950)

・ 「#2924. 「カステラ」の語源」 ([2017-04-29-1]) (3651)

・ 「#4304. なぜ foot の複数形は feet なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-02-07-1]) (3557)

・ 「#4017. なぜ前置詞の後では人称代名詞は目的格を取るのですか?」 ([2020-04-26-1]) (3309)

・ 「#2784. なぜアメリカでは英語が唯一の主たる言語となったのか?」 ([2016-12-10-1]) (2951)

・ 「#4219. なぜ DX が digital transformation の略記となるのか?」 ([2020-11-14-1]) (2949)

・ 「#4290. なぜ island の綴字には s が入っているのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-24-1]) (2854)

・ 「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1]) (2833)

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]) (2821)

・ 「#1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか?」 ([2012-11-16-1]) (2752)

・ 「#3941. なぜ hour, honour, honest, heir では h が発音されないのですか?」 ([2020-02-10-1]) (2711)

・ 「#4042. anti- は「アンティ」か「アンタイ」か --- 英語史掲示板での質問」 ([2020-05-21-1]) (2709)

・ 「#4186. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?」 ([2020-10-12-1]) (2422)

・ 「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) (2379)

・ 「#4195. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-21-1]) (2169)

・ 「#4178. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-04-1]) (1717)

・ 「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1]) (1659)

・ 「#3831. なぜ英語には冠詞があるのですか?」 ([2019-10-23-1]) (1564)

・ 「#103. グリムの法則とは何か」 ([2009-08-08-1]) (1555)

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1]) (1553)

・ 「#3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1)」 ([2019-11-13-1]) (1505)

・ 「#2618. 文字をもたない言語の数は? (2)」 ([2016-06-27-1]) (1359)

・ 「#4196. なぜ英語でいびきは zzz なのですか?」 ([2020-10-22-1]) (1355)

・ 「#3588. -o で終わる名詞の複数形語尾 --- pianos か potatoes か?」 ([2019-02-22-1]) (1352)

・ 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1]) (1333)

・ 「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]) (1288)

・ 「#4233. なぜ quite a few が「かなりの,相当数の」の意味になるのか?」 ([2020-11-28-1]) (1180)

・ 「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1]) (1170)

・ 「#3983. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (1)」 ([2020-03-23-1]) (1135)

・ 「#47. 所有格か目的格か:myself と himself」 ([2009-06-14-1]) (1121)

・ 「#4026. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (3)」 ([2020-05-05-1]) (1101)

・ 「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1]) (1093)

・ 「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]) (1064)

・ 「#4272. 世界に言語はいくつあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-06-1]) (1055)

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1]) (1034)

・ 「#3648. なんで *He cans swim. のように助動詞には3単現の -s がつかないのですか?」 ([2019-04-23-1]) (992)

・ 「#3591. ネアンデルタール人は言葉を話したか?」 ([2019-02-25-1]) (973)

・ 「#4276. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-10-1]) (973)

・ 「#4714. 発話行為とは何か?」 ([2022-03-24-1]) (966)

・ 「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1]) (919)

・ 「#4387. なぜ名詞(句)が副詞的に用いられることがあるのですか?」 ([2021-05-01-1]) (869)

・ 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1]) (865)

・ 「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1]) (863)

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]) (853)

新年は学び始めにふさわしい時期です.英語史に関心をもった方,さらに関心をもちたい方は,保存版記事である「#4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ」 ([2022-08-30-1]) とそこからリンクを張っている記事群をご参照ください.

なお,昨年の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 の聴取ランキングは昨日の記事で取り上げています.「#4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-12-31-1]) を参照し,ぜひいろいろ聴取してみてください.

本年も,hellog, heldio ともにお付き合いのほど,よろしくお願いいたします.

2022-12-31 Sat

■ #4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より [voicy][heldio][hel_education][notice][link][ranking]

今年も1年間,本ブログ hellog および姉妹版の音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 を通じて英語史情報を発信し続けることができました.皆様におかれましては,日々お届けする話題を読んで/聴いていただきましてありがとうございました.

hellog は開始14周年を目指して安定走行していますが,heldio は2021年6月2日に始めたばかりで,まだ1年半余りが過ぎたにすぎません.ですので,さほどの安定感はありませんが,熱心なリスナーさんのサポートにより何とか継続してくることができました.フォロワーさんの数も,昨年の年末には1,200人ほどでしたが,本日までに3,000人超となっています.それでもモットーである「英語史をお茶の間に」の領域に到達したとは到底言えません.皆様のますますの応援に期待しています.これからもよろしくお願いいたします.

大晦日ということですし,比較的最近リスナーとなられた方も少なくありませんので,この1年間の heldio 放送を振り返りたいと思います.とりわけよく聴かれたトップ50回をランキングで示します(再生回数ではなく再生リスナー数という指標に基づくランキングです).ぜひこの年末年始のお時間のあるときに,最新回のみならず過去の放送もたくさん聴いてみてください.

皆様からの各放送回への感想,意見,質問をお待ちしています.過去回へのコメントも含めまして,なるべく最新放送内で「コメント返し」したいと思います.また,これを機にチャンネルをフォローしていただければ幸いです.さらに,「差し入れ」も歓迎しております!

Voicy 放送は以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うとより快適に聴取できます.ぜひご利用ください.

1. 「#406. 常識は非常識,非常識は常識 ― 私の海外体験の最大の成果」(2022/07/11(月) 放送)

2. 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」(2022/07/13(水) 放送)

3. 「#233. this,that,theなどのthは何を意味するの?」(2022/01/19(水) 放送)

4. 「#299. 曜日名の語源」(2022/03/26(土) 放送)

5. 「#281. 大母音推移(前編)」(2022/03/08(火) 放送)

6. 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」(2022/04/22(金) 放送)

7. 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」(2022/04/23(土) 放送)

8. 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」(2022/04/17(日) 放送)

9. 「#282. 大母音推移(後編)」(2022/03/09(水) 放送)

10. 「#343. 前置詞とは何?なぜこんなにいろいろあるの?」(2022/05/09(月) 放送)

11. 「#271. ウクライナ(語)について」(2022/02/26(土) 放送)

12. 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」(2022/05/24(火) 放送)

13. 「#388. 暗号技術と言語学」(2022/06/23(木) 放送)

14. 「#300. なぜ Wednesday には読まない d があるの?」(2022/03/27(日) 放送)

15. 「#464. まさにゃんとの対談 ー 「提案・命令・要求を表わす動詞の that 節中では should + 原形,もしくは原形」」(2022/09/07(水) 放送)

16. 「#222. キリスト教伝来は英語にとっても重大事件だった!」(2022/01/08(土) 放送)

17. 「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」(2022/09/22(木) 放送)

18. 「#374. ラテン語から借用された前置詞 per, plus, via」(2022/06/09(木) 放送)

19. 「#399. 英語学習は「毒を食わば皿まで」で行こう!」(2022/07/04(月) 放送)

20. 「#288. three にまつわる語源あれこれ ― グリムの法則!」(2022/03/15(火) 放送)

21. 「#411. 英仏独語教育間の微妙な関係」(2022/07/16(土) 放送)

22. 「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」(2022/09/29(木) 放送)

23. 「#226. 英語の理屈ぽい文法事項は18世紀の産物」(2022/01/12(水) 放送)

24. 「#344. the virtual world of a virile werewolf 「男らしい狼男のヴァーチャルな世界」 --- 同根語4連発」(2022/05/10(火) 放送)

25. 「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」(2022/05/26(木) 放送)

26. 「#448. 言語学の6つの基本構成部門」(2022/08/22(月) 放送)

27. 「#359. 総合的な古英語から分析的な現代英語へ --- 英文法の一大変化」(2022/05/25(水) 放送)

28. 「#301. was と were の関係について整理しておきましょう」(2022/03/28(月) 放送)

29. 「#357. 英語の単語間にスペースを置くことを当たり前だと思っていませんか?」(2022/05/23(月) 放送)

30. 「#413. 本を表わす英単語の語源」(2022/07/18(月) 放送)

31. 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」(2022/06/03(金) 放送)

32. 「#432. なぜ短縮形 that's はあるのに *this's はないの?」(2022/08/06(土) 放送)

33. 「#383. 本来語に負けてしまったフランス語の例?」(2022/06/18(土) 放送)

34. 「#377. suggest, collect, direct ー なぜ英語はラテン語の過去分詞を動詞原形として取り入れているの?」(2022/06/12(日) 放送)

35. 「#318. can't, cannot, can not ー どれを使えばよいの?」(2022/04/14(木) 放送)

36. 「#375. 接尾辞 -ing には3種類あるって知っていましたか?」(2022/06/10(金) 放送)

37. 「#230. very はフランス語から借りてきた形容詞だった!」(2022/01/16(日) 放送)

38. 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」(2022/02/08(火) 放送)

39. 「#450. 英語学・英語史と統語論」(2022/08/24(水) 放送)

40. 「#490. 近代以降のフランス借用語」(2022/10/03(月) 放送)

41. 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」(2022/05/30(月) 放送)

42. 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」(2022/08/11(木) 放送)

43. 「#322. butter, cheese, pepper ー 大陸時代に英語に入っていたラテン単語たち」(2022/04/18(月) 放送)

44. 「#218. shall とwill の使い分け規則はいつからあるの?」(2022/01/04(火) 放送)

45. 「#410. 「腕」 arm と「武器」 arms の関係」(2022/07/15(金) 放送)

46. 「#423. 寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」(2022/07/28(木) 放送)

47. 「#250. ノルマン征服がなかったら英語はどうなっていたでしょうか?」(2022/02/05(土) 放送)

48. 「#527. right の多義性 --- 「正しい」「右」「権利」」(2022/11/09(水) 放送)

49. 「#227. なぜ規範文法は18世紀に流行ったの?」(2022/01/13(木) 放送)

50. 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」(2022/04/25(月) 放送)

2022-12-20 Tue

■ #4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年. [notice][philology][history_of_linguistics][methodology][bunkengaku][toc]

京都大学の家入葉子先生と堀田の共著となる,英語史研究のハンドブック『文献学と英語史研究』が開拓社より出版されます.発売は新年の1月中旬辺りになりますが,Amazon ではすでに予約可能となっています(A5版,264ページ,税込3,960円).

本書は,開拓社の最新英語学・言語学シリーズ(全22巻の予定)の第21巻としての位置づけで,それ自体が変化と発展を続けるエキサイティングな分野である「英語史」と「英語文献学」の過去40年ほどの研究動向を振り返りつつ,未来への新たな方向を提案するという趣旨となっています.なお,本書の英文タイトルは Current Trends in English Philology and Historical Linguistics です.

本書で取り上げている話題は,英語史研究の潮流と展望,資料とデータ,音韻論,綴字,形態論,統語論が主です.英語史分野で研究テーマを探すためのレファレンスとして利用できるほか,通読すれば昨今の英語史分野で何が問題とされ注目されているのかの感覚も得られると思います.本の扉にある【本書の内容】は以下の通りです.

文献資料の電子化が進んだ20世紀の終盤以降は,英語史研究においてもコーパスや各種データベースが標準的に利用されるようになり,英語文献研究は飛躍的な展開を遂げた.英語史研究と現代英語研究が合流して英語学の分野間の連携が進んだのも,この時代の特徴である.本書はこの潮流の変化を捉えながら,音韻論・綴字・形態論・統語論を中心に最新の英語史研究を紹介するとともに,研究に有用な電子的資料についても情報提供する.

章立ては以下の通りです.章ごとに執筆者は分かれていますが,互いに原稿を交換し検討が加えられています.

第1章 英語史研究の潮流 (執筆者:家入)

第2章 英語史研究の資料とデータ (堀田,家入)

第3章 音韻論・綴字 (堀田)

第4章 形態論 (堀田)

第5章 統語論 (家入)

第6章 英語史研究における今後の展望にかえて (家入)

家入先生がウェブ上ですでに本書の紹介をされていますので,リンクを張っておきます.

・ 研究・授業関連の投稿ページ

・ 「コトバと文化のフォーラム - Castlecliffe」のブログ記事

本書については,今後 hellog や Voicy の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」などの媒体で情報発信していく予定です.長く参照され続ける本になればと思っています.どうぞよろしくお願いいたします.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2022-12-19 Mon

■ #4984. 英語史における代名詞の論文集 Variational Studies on Pronominal Forms in the History of English [review][notice][pronoun][t/v_distinction]

開拓社より,英語史研究会の出版シリーズ企画となる論文集第9号が出版されました.Variational Studies on Pronominal Forms in the History of English です.英語史における代名詞をテーマに,8名の著者による7本の論文が収められています.ご献本いただきました,ありがとうございます.

著者は私がいつもお世話になっている方々ばかりなので,それだけでも興奮してしまう論文集なのですが,テーマが英語史における(主に人称)代名詞 (pronoun, personal_pronoun) であるという点でも読み応えがあります.英語史研究では,代名詞は様々な角度から迫ることのできる「問題の多い」語類です.今回の論文集では後期中英語から現代英語期にかけての代名詞の諸問題が取り上げられており,英語史における代名詞研究の多様性と魅力に改めて気づかされます.序章の冒頭 (1) に次のようにあります.

The English pronoun is a complex category in terms of form and function, and its history provides numerous opportunities for the exploration of processes involved in linguistic evolution. This booklet has been compiled as part of this exploration, focusing on English pronouns in their historical context.

論文集のラインナップは次の通りです.

Introduction

Yoko Iyeiri, Jeremy Smith, Hiroshi Yadomi & David Selfe

Syntactic Function and Pronominal Form in Late Middle English

Jeremy J. Smith

From Tho to Those in Fifteenth-Century English

Yoko Iyeiri

Wh to-infinitive Constructions in Early Modern English Drama with Special Reference to Shakespeare

Shota Kikuchi

Strategies of Power and Distance in the Trial Record of King Charles I: Combinations of Personal Pronouns and Modality in Speech Acts

Michi Shiina & Minako Nakayasu

Macro- and Micro-Pragmatic Approaches to Thou and You in John Donne's Sermons

Hiroshi Yadomi

Thou and Ye in Nineteenth-Century American Novels

Masami Nakayama

The Use of THOU in George Bernard Shaw's Plays

Ayumi Nonomiya

後半の3本は,英語史上著名な thou/you の区別の問題を扱っています.本ブログでも関連した話題を cat:t/v_distinction の各記事で取り上げてきましたので参考までに.

・ Iyeiri, Yoko, Hiroshi Yadomi, David Selfe, and Jeremy Smith, eds. Variational Studies on Pronominal Forms in the History of English. Studies in the History of the English Language 9. Tokyo: Kaitakusha, 2022.

2022-12-18 Sun

■ #4983. Voicy の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の一部が聞き流し用の YouTube 動画になっています [notice][voicy][heldio][youtube]

Voicy の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を始めて1年半ほどになります.日々多くのリスナーの皆さんに聴いていただいています.ありがとうございます.

数ヶ月前,夏の時期だったと思いますが,Voicy のパーソナリティサクセスの「えのちゃん」(榎本彩花さん)より連絡があり,heldio のコンテンツを YouTube 化して音声を聴くきっかけを広げる企画に挑戦しているとの話しを伺いました.多様な形式で届けることで,Voicy の存在をより広く知ってもらいたい,ということです.拙チャンネル heldio は教育・学術系ということもあり,まずは無難に動画化に着手しやすいジャンルということなのでしょうか,毎月いくつかの放送回を選んで YouTube に載せていただくということになりました(私自身は何も働いていないのですが).

まだ試験的な雰囲気ではありますが,すでにいくつかの放送回が YouTube に挙がっています.私自身が確認できた範囲内でのお知らせですが,以下にリンクを張っておきます.普段 Voicy でお聴きのリスナーの皆さんにとっては,動画で観る(聴く)といっても特に新しいことはないのですが,えのちゃんチョイスの放送回という付加価値はあるかもしれません.

- 【ラジオで豆知識】なんで曜日の英単語は天体なのか(based on heldio 「#299. 曜日名の語源」)

- 【深夜ラジオ】なんで英語とフランス語って似てるの?(based on heldio 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」

- 【ラジオで豆知識】英語の動詞のあの秘密(based on heldio 「#380. なぜ英語の動詞の原形は特定の語尾で終わらないの?」

- 【英語雑学を聞き流し】面白い英語の語源を覚えるラジオ(ドライブ,リラックス,移動用/睡眠用bgm)(based on heldio 「#396. なぜ I と eye が同じ発音になるの?」)

- 【お風呂入りながら深夜ラジオ】「私の海外体験での最大の成果」(based on heldio 「#406. 常識は非常識,非常識は常識 ― 私の海外体験の最大の成果」

- 【英語雑学を聞き流し】面白い英語の語源を覚えるラジオ(ドライブ,リラックス,移動用/睡眠用bgm)(based on heldio 「#413. 本を表わす英単語の語源」])

各回に付けられたカテゴリーが【ラジオで豆知識】【深夜ラジオ】【英語雑学を聞き流し】【お風呂入りながら深夜ラジオ】というのもいいですね.皆さんにどのように聴いていただいているのか,興味津々です.引き続きよろしくお願いいたします.

2022-12-15 Thu

■ #4980. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第22回「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][indo-european][comparative_linguistics][reconstruction][germanic][italic][french][latin][german][dutch][spanish][italian][heldio]

『中高生の基礎英語 in English』の1月号が発売されました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第22回として「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」に答えています.

この素朴な疑問は,大雑把でナイーヴな問いに響くかもしれません.ヨーロッパ人がみな英語が上手なわけではありませんし,アジアやアフリカを含めた世界の各地に英語が上手な人はたくさんいます.このことは承知の上で,今回の記事をなるべく多くの中高生に届けたいという思いから,あえてこのような表題を掲げた次第です.

中高生に英語学習の早い段階でぜひとも知ってもらいたい重要なことがあります.それは,英語とヨーロッパの主要言語との関係です.将来大学などに進学して英語以外の言語を学ぶことになったとき,あるいは独学で他言語に挑んでみようと思い立ったとき,もしヨーロッパの諸言語を念頭においているのであれば,ぜひ英語,ドイツ語,オランダ語,フランス語,スペイン語,イタリア語などの相互関係について言語学・言語史的な観点から理解しておいてください.学習言語を選択する上で,とても大事な知識だからです.

大学教員である私は日常的に大学生と付き合っていますが,彼らのなかには,英語史の授業などで英語とヨーロッパの諸言語との関係を初めて知ると,第2外国語として○○語ではなくフランス語/ドイツ語を選択しておけばよかった,などと口にする学生がいます.もう1年か2年早く諸言語間の関係を知っていたら△△語を選んでいたのに,と後悔しているようなのです.

中高生の皆さんは,いずれ英語以外の言語を学ぶ可能性があるのであれば,英語と他の言語との関係について知っていたほうが得です.主体的に学習言語を選択できることになるからです.最終的にどの言語を選ぶにせよ,事前に多くの情報をもっておくに越したことはありません.

英語やヨーロッパの主要言語は,いずれもインドヨーロッパ語族と呼ばれる言語家族の一員です.おおまかにいえば言語が互いに似ているのです.しかし,英語と比較してどの点でどのくらい似ているのか,あるいは似ていないのかは,言語ごとに異なります.

ドイツ語とオランダ語は,英語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもゲルマン語派という派閥に属しており,文法や発音において互いに似ているところがあります.しかし,実際にドイツ語やオランダ語に触れてみると,英語と同じ派閥に属しているわりには,それほど似ていないという印象を受けるかもしれません.似ているけれども似ていない,似ていないけれども似ている,といった妙な距離感です.

一方,フランス語,スペイン語,イタリア語などは,長らくヨーロッパの共通語だったラテン語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもイタリック語派という派閥に属しています.英語とは大きく異なる派閥なのですが,英語は歴史を通じてフランス語やラテン語から多くの単語を借りてきた経緯があるため,語彙に関しては実は共通しているものが非常に多いのです.したがって,これらの言語を学んでみると,表面的には英語とよく似ているという印象を受けます.

英語は,ゲルマン語派にルーツをもつけれどもイタリック語派の影響を大きく受けながら発展してきた言語なのです.単純化していえば,英語はヨーロッパのいくつかの言語を混ぜ合わせたような混合言語といってよいでしょう.皆さんが英語の次に学ぶ言語を選択する際には,ぜひこのことを参考にしてみてください.

今回の話題と関連する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の放送回としては「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」がお勧めです.ぜひお聴きください.

2022-12-02 Fri

■ #4967. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」は「補充法」の回となりました [voicy][heldio][notice][sobokunagimon][khelf][masanyan][senbonknock][suppletion][link][youtube]

昨日午後1時より Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」をお届けしました.ライヴでお聴きくださったり,生で質問を投げ込んでいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました!

今朝,生放送を収録した音声を公開しました.60分弱の本編に続いて10分の振り返りトークがあります.長めですので,ゆっくりお時間を取れるときにどうぞ.

今回の千本ノックは矢冨弘先生(熊本学園大学),菊地翔太先生(専修大学),堀田隆一(慶應義塾大学)の3名で臨みました.3名いると答え方も多様となり,そこに化学反応も生まれ,かつ生放送のほどよい緊張感もあり,答えている側がおおいに勉強になりました.最後のほうには,Zoom 越しではありましたが矢冨先生のギャラリーとして控えていた学生さんにも参加してもらい,交流することができました.また,過去2回にもまして,司会のまさにゃんによる質問チョイスが光っていました.良問揃いです.以下に,質問と本編(第2チャプター)の分秒を一覧しておきます.

(1) 03:36 --- good の比較級・最上級が gooder, goodest ではなく better, best なのはなぜですか?

(2) 07:00 --- なぜ助動詞 must には過去形がないのですか?

(3) 10:50 --- 主格 I に対して属格・対格が my, me になるのは対応が取れていないように思いますが,これも補充法でしょうか?

(4) 12:20 --- なぜ英語は日本語よりも正確性を求める言語なのですか?

(5) 17:09 --- なぜ英語圏では brother や sister のように年上,年下を重要視しないのでしょうか?

(6) 22:02 --- 日本語でいう「よろしくお願いします」とまったく同じ意味の英単語,英語表現はないのですか?

(7) 23:50 --- なぜ one という綴りで「ワン」と読むのですか?

(8) 27:52 --- once, twice なのに three times, four times となるのはなぜですか?

(9) 32:07 --- 洋楽のタイトルや歌詞などで she don't などが出てくるのですが,文法をあまり気にしないネイティヴなどは気にならないのでしょうか?

(10) 36:57 --- 英語には疑問文につく助動詞の do がありますが,この文法事項について教えてください.

(11) 42:25 --- 英語は語順が厳格に定められているのに,一方で倒置のような表現が可能なのはなぜですか?

(12) 45:08 --- 英語は多数の言語から語彙を借用してきましたが,借用の過程で優位を占める言語はどのような基準で決まりますか?

(13) 51:18 --- 英語母語話者が英語を学ぶ際に,一番苦労する文法の分野は何だと思いますか?

(14) 56:14 --- 仮定法の if I were と if I was の使い分けはあるのですか?

このように様々な素朴な疑問が飛び出しましたが,補充法 (suppletion) をめぐる話題に注目が集まりました.この問題については,例えば以下の記事や heldio をご参照ください.

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1])

・ 「#4094. なぜ go の過去形は went になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-07-12-1])

・ 「#4403. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第3回「なぜ go の過去形は went になるの?」」 ([2021-05-17-1])

・ 「#4774. go/went は社会言語学的リトマス試験紙である」 ([2022-05-23-1])

・ 「#1585. 閉鎖的な共同体の言語は複雑性を増すか」 ([2013-08-29-1])

・ 「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1])

・ 「#4479. 不規則動詞の過去形は直接記憶保存されている」 ([2021-08-01-1])

・ 「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1])

・ 「#2090. 補充法だらけの人称代名詞体系」 ([2015-01-16-1])

・ 「#67. 序数詞における補充法」 ([2009-07-04-1])

・ 「#3859. なぜ言語には不規則な現象があるのですか?」 ([2019-11-20-1])

・ 「#765. 補充法は古代人の実相的・質的・単一的な観念の表現か」 ([2011-06-01-1])

・ 「#1580. 補充法研究の限界と可能性」 ([2013-08-24-1])

・ heldio 「#9. first の -st は最上級だった!」

・ heldio 「#10. third は three + th の変形なので準規則的」

・ heldio 「#11. なぜか second 「2番目の」は借用語!」

・ heldio 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」

・ heldio 「#483. be動詞の謎 (1)」

また,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第25弾「新説! go の過去形が went な理由」もよく視聴されていますので,ご覧ください.

最後に矢冨弘先生(熊本学園大学)と菊地翔太先生(専修大学),そして司会のまさにゃん(慶應義塾大学大学院)の運営するウェブリソースへのリンクを以下に張っておきます.ぜひ英語史の学びのために訪問してみてください.

・ 矢冨弘先生のホームページ:英語史関連のブログ記事や YouTube 講義動画が公開されています

・ 菊地翔太先生のホームページ: 英語史関連の授業資料や講習会資料が公開されています

・ まさにゃんによる YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル【英語史】」: 「毎日古英語」や「語源で学ぶ英単語」のシリーズなど英語史や英語学習に関する動画が満載です

2022-11-29 Tue

■ #4964. khelf 主催「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」のお知らせ(12月1日(木)13:00--14:00 に Voicy 生放送) [voicy][heldio][notice][senbonknock][masanyan][sobokunagimon]

今年もあっという間に師走の声が近づいてきました.明後日12月1日(木)のお昼過ぎ13:00--14:00に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「千本ノック」の生放送をお届けします.いつものように khelf(慶應英語史フォーラム)主催のイベントとなります.

今回千本ノックを受けるのは矢冨弘先生(熊本学園大学)と堀田,そして前回の第2弾で飛び入り参加いただいた菊地翔太先生(専修大学)の3人です.司会はいつものように,khelf 会長にして日本初の古英語系 YouTube チャンネル「まさにゃんチャンネル」を運営するまさにゃん (masanyan) です(YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも何度か出演しています) .

前回の第2弾のために hellog や heldio などの広報を通じて皆さんからお寄せいただいた「素朴な疑問」が,未消化のままに数多く残っていますので,今回はそちらの疑問を中心に取り上げたいと思っています.ただし,ライブ感を出すために生放送中の投げ込み質問も歓迎しますので,ぜひ Voicy アプリよりお寄せください.

生放送で参加していただけると臨場感も緊張感もあっておもしろいと思いますが,平日の日中ですしご都合のつかない方におかれましては,翌朝の通常回で収録の様子をアーカイヴとして配信する予定ですので,そちらからお聴きください.

これまでの heldio の「千本ノック」シリーズ全体はこちらからお聴きいただけます.学びはすべて疑問から始まりますね.ぜひ素朴な疑問に関心を持ち続けていただければと.

2022-11-27 Sun

■ #4962. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました [sggk][voicy][heldio][notice][khelf][link]

昨日,本ブログの音声版である Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,目下全国で上映中の映画『グリーン・ナイト』とその原作である『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) の言語をめぐって,岡本広毅先生(立命館大学)と生放送の対談を行ないました.

おしゃべりを楽しみながらもたいへん勉強になった1時間でした.今朝の heldio でアーカイヴとして配信しましたので,そちらよりお聴きください.タイトルは,この hellog 記事と同じ「#544. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました」です.1時間の長丁場ですので,お時間のあるときにどうぞ.

映画鑑賞の予習にもなると思います.これをお聴きいただいた後,映画館へ走っていただければと.

岡本先生より映画『グリーン・ナイト』の関連情報を教えていただきましたので,以下にリンクを張っておきます.

・ 映画公式サイト

・ 本映画の映像制作・配給会社 Transformer

・ 本映画の特設ツイッター

・ 「A24が贈るダーク・ファンタジー『グリーン・ナイト』,大塚明夫がナレーションを務めた解説動画解禁」

・ 「山田南平が映画「グリーン・ナイト」のイラスト描き下ろし,奈須きのこらコメントも」

遅ればせながら岡本広毅先生をご紹介します.岡本先生は中世英語英文学,アーサー王物語,中英語ロマンス,中世主義,英語の歴史を専門とされており,近年は『いかアサ』(以下を参照)の出版を含めアーサー王の物語に注目して精力的に研究をされています.岡本先生が関わられた直近の書籍を2点ご紹介します.

・ 岡本 広毅・小宮 真樹子(編) 『いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか』 みずき書林,2019年.

・ 菊池 清明・岡本 広毅 (編) 『中世英語英文学研究の多様性とその展望 --- 吉野利弘先生 山内一芳先生 喜寿記念論文集』 春風社,2020年.

岡本先生とは heldio でも何度か対談させていただいています.昨日の対談とも関連が深いので,以下も合わせてお聴きください.

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ heldio 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ heldio 「#478. 英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」 (2022/09/21)

岡本先生はヴァナキュラー文化研究会(立命館大学国際言語文化研究所)でも研究活動を行なわれています.今回の対談でも vernacular が話題となりました.この話題について関連する hellog の関連記事へのリンクも張っておきます.

・ 「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1])

・ 「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1])

・ 「#4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景」 ([2022-06-30-1])

・ 「#4814. vernacular をキーワードとして英語史を眺めなおすとおもしろそう!」 ([2022-07-02-1])

岡本先生には khelf(慶應英語史フォーラム)の活動にも関わっていただいています.いつもありがとうございます!

今後も hellog や heldio でガウェイン関連の話題を取り上げていく予定ですので,皆さん,よろしくお付き合いください.

2022-11-26 Sat

■ #4961. 『グリーン・ナイト』と英語の復権 [sggk][reestablishment_of_english][voicy][heldio][notice]

昨日映画『グリーン・ナイト』が全国ロードショーとなりました.原作は中英語アーサー王ロマンスの傑作とされる『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight,略して SGGK) です.この映画公開を念頭に,ここ数ヶ月の間,この hellog でも,Voicy の heldio でも,そして大学(院)の授業でも(!),この中英語テキスト (sggk) に注目してきました.

この SGGK の盛り上がり(私の勝手な盛り上げ?)のタイミングで,本日午前10:00--11:00に映画『グリーン・ナイト』の字幕監修を務められた立命館大学の岡本広毅先生と Voicy 生放送での対談をお届けします(すでに「#4957. heldio 生放送(岡本&堀田の対談)のお知らせ! 11月26日(土)午前10:00--11:00「ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』」」 ([2022-11-22-1]) でお知らせした通りです).

生放送中に岡本先生への質問も受け付けたいと思いますので,Voicy アプリよりお寄せください.ただし,生放送でお聴きできない方も心配無用です.収録の様子は,明朝の heldio にて配信する予定です.いずれにせよ映画鑑賞に出かける前の「予習」としてお聴きください(ただし少々のネタバレはあるかもしれませんので要注意).

さて,映画の予習となるはずの本日の対談生放送それ自体の予習として,14世紀後半に SGGK が「英語で」書かれた歴史的背景について,今朝レギュラー回の heldio で配信しました.「#544. 1/3ミレニアムにおよぶ英語の屈辱の時代」です,まずはこちらをお聴きください.

今でこそ英語は世界語とみなされる存在ですが,中英語期 (1100--1500年)には英語はイングランドの国語としてすら半ば認められていない弱小言語にすぎませんでした.では,なぜ14世紀後半にそのような言語で SGGK が書かれたのでしょうか.それは,この時期までにようやく英語が「復権」を遂げつつあったからです.1066年のノルマン征服によりフランス語による支配というくびきの下に入った英語は,時間をかけてゆっくりと威信を回復していき,14世紀後半に再び頭をもたげてきたのです.英語の屈辱の時期は,333年ほど,つまり1千年紀の1/3という長きにわたりました.

つまり,14世紀後半は英語にとって再び日の目を見ることになった瑞々しい時期なのです.無名の詩人によって今回注目している SGGK が著わされ,そして中英語文学の最高傑作であるジェフリー・チョーサーによる『カンタベリ物語』も著わされました.スゴい時代です.

ぜひ,以上の英語史的な背景を踏まえた上で映画『グリーン・ナイト』をご鑑賞いただければと思います.

2022-11-22 Tue

■ #4957. heldio 生放送(岡本&堀田の対談)のお知らせ! 11月26日(土)午前10:00--11:00「ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』」 [voicy][heldio][notice][khelf][literature][romance][sggk][link]

今週末11月26日(土)の午前10:00--11:00に,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で標記の生放送を配信します.立命館大学の岡本広毅先生との対談という形式でお届けします.

内容は,生放送の前日11月25日(金)に全国で封切りとなる映画『グリーン・ナイト』と,その原作である中英語ロマンス『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) について,その語りの媒体となっているヴァナキュラー,すなわち中英語イングランド北西方言に焦点を当てつつディープに雑談する予定です.映画公開直後ということですので,気を遣いつつも少々のネタバレはOK!?というノリで行きたいと思います(私もまだ観ていないままの対談なのです).緩く次のようなトピックで対談をお届けできればと思っています.

・ ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』について

・ 中英語原典『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) とその時代背景

・ 言語的特色(英語とローカリティ,方言)

・ 原典の紹介,読みどころ

・ 映画『グリーン・ナイト』に関して(ネタバレ注意)

26日(土)の生放送に向けて,事前に岡本先生に対するご質問やコメントなどがあれば,ぜひ上記の Voicy 配信案内を通じてお寄せください.また,生放送時の投げ込み質問にもなるべく対応したいと思っています.生放送に参加できない場合にも,翌朝の heldio レギュラー回で収録の様子をアーカイヴとして一般配信もしますので,そちらで聴取いただければ幸いです.

岡本先生より教えていただいた映画『グリーン・ナイト』の関連情報を,以下に貼り付けておきます.

・ 映画公式サイト

・ 本映画の映像制作・配給会社 Transformer

・ 本映画の特設ツイッター

・ 「A24が贈るダーク・ファンタジー『グリーン・ナイト』,大塚明夫がナレーションを務めた解説動画解禁」

・ 「山田南平が映画「グリーン・ナイト」のイラスト描き下ろし,奈須きのこらコメントも」

heldio では,これまでも岡本先生と3度ほど対談しています.今度の生放送に向けて,以下を聴取し復習・予習していただけると,理解度が倍増すると思います.実際,話す内容は過去回からの延長線上となる予定です.

・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ heldio 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ heldio 「#478. 英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」 (2022/09/21)

さらに,今回の対談でも中心的な話題となるはずの vernacular についても,予習していただけると絶対におもしろくなると思います.以下に hellog の関連記事へのリンクを張っておきます.

・ 「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1])

・ 「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1])

・ 「#4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景」 ([2022-06-30-1])

・ 「#4814. vernacular をキーワードとして英語史を眺めなおすとおもしろそう!」 ([2022-07-02-1])

・ 「#4885. 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」のお知らせ(9月20日(火)14:50--15:50 に Voicy 生放送)」 ([2022-09-11-1])

ぜひ肩の力を抜いて11月26日(土)の生放送をお聴きください!

2022-11-20 Sun

■ #4955. 国立民族学博物館の特別展「しゃべるヒト」の開催は11月23日(水)までです [notice][linguistics][sign_language][world_englishes]

「#4876. 国立民族学博物館で言葉の特別展が始まっています!」 ([2022-09-02-1]) でお知らせした特別展「Homō loquēns 「しゃべるヒト」~ことばの不思議を科学する~」について展示の終了が近づいてきましたので改めてご案内します.11月23日(水)までの開催となっています.

かくいう私も先日ようやく大阪の民博を訪問する機会を得ました.企画としては珍しいといってよいコトバに関する特別展をじっくり,たっぷり堪能することができました.訪問した直後の感動が新鮮なうちに感想を記録しておこうと,万博記念公園のベンチに腰掛けて Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の収録を行ないました.「#536. 民博特別展「しゃべるヒト」に訪問中」をお聴きください.

特別展は一言でいえば「体験する言語学(概説)」でした.この100年間,言語学の扱う領域は爆発的に拡がり,隣接分野との境目も分からなくなってきているほどです.それくらい学際的な分野に成長してきたということです.昨今の言語学概説書の著者は,何をどこまで含めたらよいのか,おおいに悩んでいるだろうと想像されます.

同じように今回の「しゃべるヒト」の企画にあたっても,展示物の準備という観点からも何をどこまで含めたらよいのか,含められるのかなど,運営関係の方々におかれましては悩みの連続だったのではないかと推察する次第です.そんなことを勝手に想像しつつ,関係者への敬意と賞賛をこめて特別展を楽しませていただきました.

特別展の「しおり」やその他の広報より,目に留まったキャッチとなる文章をいくつか引用します.

身近にありすぎてほとんど振り返ることのない「コトバ」をテーマに,言語学のみならず,文化人類学,工学系,教育系,脳科学,認知心理学等の70名を超える国内外の研究者が協力して,その不思議をおみせします!(特別展の「しおり」より)

この展示は,私が大好きな「コトバ」について,たくさん知っていただきたいと思い,企画しました.「言語」というと,難しい,苦手といったネガティヴな連想が出てくることが多いようです.「言語の研究をしている」というと,すごい人か変な人のどちらかだと言われてしまい,そのあとの会話が続かず,悲しい思いをすることがよくあります.でも,コトバは人間のあらゆる活動と結びついていて,人間の営みと同じ数,もしくはそれ以上のさまざまな側面をもっており,そして無限の魅力があります.それを知っていただきたくて,この展示では,幅広いトピックから,けれども内容はシンプルに,とにかくたくさん並べてみました.何かひとつ,「おもしろい!」と思うことをみつけていただければと思います.そしてそれが,コトバを新しい視点でみていただくきっかけになれば嬉しく思います.(特別展実行委員長・菊澤律子先生による特別展の入り口のパネル「ことばの世界にようこそ!」より)

ここを見てほしいというよりは,とっかかりとなる要素をたくさん用意したので,それぞれが興味のあるテーマを見つけて言語に親しんでほしいという気持ちが強いです.言語と聞くと難しそうな印象があるかもしれませんが,特別展をとおしてそのおもしろさや多様な側面に気づいていただければ嬉しいです.(『国立民族学博物館 友の会ニュース』第275号,2022年9月1日発行,p. 2,特別展実行委員長・菊澤律子先生のインタビューより)

特別展の会期は残り数日となっています.コトバに関心のある方は,ぜひ足をお運びください!

2022-11-19 Sat

■ #4954. 朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」のご案内 [asacul][notice][world_englishes][link][voicy][heldio][variety][dialectology][model_of_englishes]

2023年3月4日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ「英語の歴史と世界英語」の第4回講座「21世紀の英語のゆくえ」を開講します.シリーズ最終回です.教室・オンライン同時開催で,受講された方は後日1週間限定のアーカイヴ動画も視聴できますので,ご都合に合う方法でご参加ください.シリーズものではありますが各回は独立していますので,第1回から第3回までの講座を受講していない方も安心してご参加いただけます.講座の詳細とお申し込みはこちらの公式ページよりどうぞ.

講座そのものは4ヶ月近く先なのですが,昨日11月18日(金)の朝日新聞夕刊4面にて以下のように紹介されましたので,hellog でもこのタイミングでご案内(第1弾)します.

講座の概要は,公式ページからの引用となりますが以下の通りです.

「21世紀の英語のゆくえ」

世界中のコミュニケーションがますます求められる21世紀,英語の世界語としての役割に期待が寄せられる一方,世界各地で異なる種類の英語が生まれ続けています.求心力と遠心力がともに作用する英語を巡るこの複雑な状況について,英語史の観点から解釈を加えます.また,世界英語を記述するいくつかのモデルを紹介しながら World Englishes とはいかなる現象なのかを考察し,今後の英語のゆくえを占います.

シリーズの第1回から第3回までの講座と関連する話題は,hellog や heldio でも取り上げてきました.次回第4回に向けて復習・予習ともなりますので,以下のバックナンバーも参考までにどうぞ.

[ 第1回 世界英語入門 (2022年6月11日)]

・ hellog 「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1])

・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」

・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」

[ 第2回 いかにして英語は拡大したのか (2022年8月6日)]

・ hellog 「#4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内」 ([2022-07-01-1])

・ heldio 「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」

[ 第3回 英米の英語方言 (2022年10月1日)]

・ hellog 「#4875. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」のご案内」 ([2022-09-01-1])

・ heldio 「#454. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」」

2022-11-15 Tue

■ #4950. 最近の英語の変化のうねり --- 『ジーニアス英和辞典』第6版のまえがきより [notice][language_change][neologism][word_formation][shortening][gvs][singular_they][net_speak][genius6]

「#4892. 今秋出版予定の『ジーニアス英和辞典』第6版の新設コラム「英語史Q&A」の紹介」 ([2022-09-18-1]) でお知らせしましたが,8年ぶりの改訂版となる『ジーニアス英和辞典』第6版が,11月8日に発売となりました.36の単語のもとでコラム「英語史Q&A」を寄稿させていただいています.よろしくお願いいたします.

第6版まえがきの冒頭に,この8年間ほどの英語を取り巻く状況に「変化のうねり」があったことが触れられています.

『ジーニアス英和辞典』第5版が発行された2014年以降,デジタル化の拡大,インターネットの浸透,長引くコロナ禍,ジェンダーに関わる社会状況の変化などを反映して,英語の語彙・文法・文体等の面で変化のうねりが絶えなかった.語彙の面では上記の社会事象を反映する新語(特に SDGs, LGBTQ などの略語)が激増した.変化の波は文法面にも押し寄せた.顕著な例は,「総称の he」の衰退,「単数の they」の台頭である.これは中期英語(1400年代初頭)から,近代英語期(1600年代前半)にかけて起こった「大母音推移」 (The Great Vowel Shift) になぞらえて時に「The Great Pronoun Shift (大代名詞推移)」とも呼ばれ,将来代名詞の枠組みが書き換えられるかもしれないほどの大変化である.文体(スピーチレベル)に関していうと,これまでは書きことば=((正式)),話しことば=((略式)) という既成概念があったが,インターネットの SNS やブログなどでは「話すように書く」というのが主流で,この「話すように書く」スタイルがインターネット以外の書きことばにも拡大して,全体としてみれば,書きことばのインフォーマル化が進んでいる.

ここには,近年の英語の変化のうねりが要領よくまとめられている.確かに新語形成,大代名詞推移,書きことばのインフォーマル化のいずれの指摘も,歴史社会言語学や歴史語用論の立場から論じられるタイムリーな話題である,また,このような傾向が,以前からくすぶっていたとはいえ,このわずか数年ほどの間に著しく顕在化してきたことには改めて驚きを禁じ得ない.それほど言語変化の世界もスピードが速いのだ.

『ジーニアス英和辞典』の新版は,上記のような英語(および英語学習)を取り巻く最近の変化に鑑み,大きく8つの側面において改訂を加えたという.要約すると (1) 収録語彙の見直し,(2) コーパスを用いた語のランクの見直し,(3) 発音表記の見直し,(4) 語・語義に関する全体的な見直し,(5) 語法欄の充実とアップデート,(6) 「つなぎ語(句)」という新範疇の導入,(7) コラム「英語史Q&A」と「語のしくみ」の新設,(8) 紙面デザインの一新,の8点である.

私が執筆させていただいたコラム「英語史Q&A」の新設は,最近の英語の変化のうねりとの観点からみれば,辞典改訂における周辺的なポイントにみえるかもしれない.しかし,上記のように昨今英語はきわめて短期間の間にいくつもの大変化を遂げており,今後もこの流れは続いていくことが予想される.つまり,英語学習者はこのような言語変化の波に必死でくらいついていくことを余儀なくされるのである.現代の言語変化の速度,種類,規模の著しさに気づき,対応するためには,参照点として現代に先立つ時代の英語に生じてきた言語変化の速度,種類,規模を理解しておくことが役に立つ.

現代の英語を巡る変化は確かに著しい.しかし,それは過去の英語で生じてきた変化の延長線上にあることも確かである.英語史に親しむことは,現代を相対化することに貢献し,また歴史を現代的に捉えることをも可能にしてくれるだろう.

小さなコラムではありますが,「英語史Q&A」をそのような観点からも味わっていただければ幸いです.

・ 南出 康世・中邑 光男(編集主幹) 『ジーニアス英和辞典』第6版,大修館書店,2023年.

2022-11-14 Mon

■ #4949. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第21回「「マジック e」って何?」 [notice][sobokunagimon][rensai][final_e][spelling][vowel][terminology][silent_letter][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]

本日は『中高生の基礎英語 in English』の12月号の発売日です.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第21回では「「マジック e」って何?」という疑問を取り上げています.

綴字上 mate と mat は語末に <e> があるかないかの違いだけですが,発音はそれぞれ /meɪt/, /mæt/ と母音が大きく異なります.母音が異なるのであれば,綴字では <a> の部分に差異が現われてしかるべきですが,実際には <a> の部分は変わらず,むしろ語尾の <e> の有無がポイントとなっているわけです.しかも,その <e> それ自体は無音というメチャクチャぶりのシステムです.多くの英語学習者が,学び始めの頃に一度はなぜ?と感じたことのある話題なのではないでしょうか.

一見するとメチャクチャのようですが,類例は多く挙げられます.Pete/pet, bite/bit, note/not, cute/cut などの母音を比較してみてください.ここには何らかの仕組みがありそうです.少し考えてみると,語末の <e> の有無がキューとなり,先行する母音の音価が定まるという仕組みになっています.いわば魔法のような「遠隔操作」が行なわれているわけで,ここから magic e の呼称が生まれました.

今回の連載記事では,なぜ magic e という間接的で厄介な仕組みが存在するのか,いかにしてこの仕組みが歴史の過程で生まれてきたのかを易しく解説します.本ブログでもたびたび取り上げてきた話題ではありますが,連載記事では限りなくシンプルに説明しています.ぜひ雑誌を手に取ってみてください.

関連して以下の hellog 記事を参照.

・ 「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1])

・ 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])

・ 「#1827. magic <e> とは無関係の <-ve>」 ([2014-04-28-1])

・ 「#1344. final -e の歴史」 ([2012-12-31-1])

・ 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1])

・ 「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])

・ 「#3954. 母音の長短を書き分けようとした中英語の新機軸」 ([2020-02-23-1])

・ 「#4883. magic e という呼称」 ([2022-09-09-1])

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow