2025-08-10 Sun

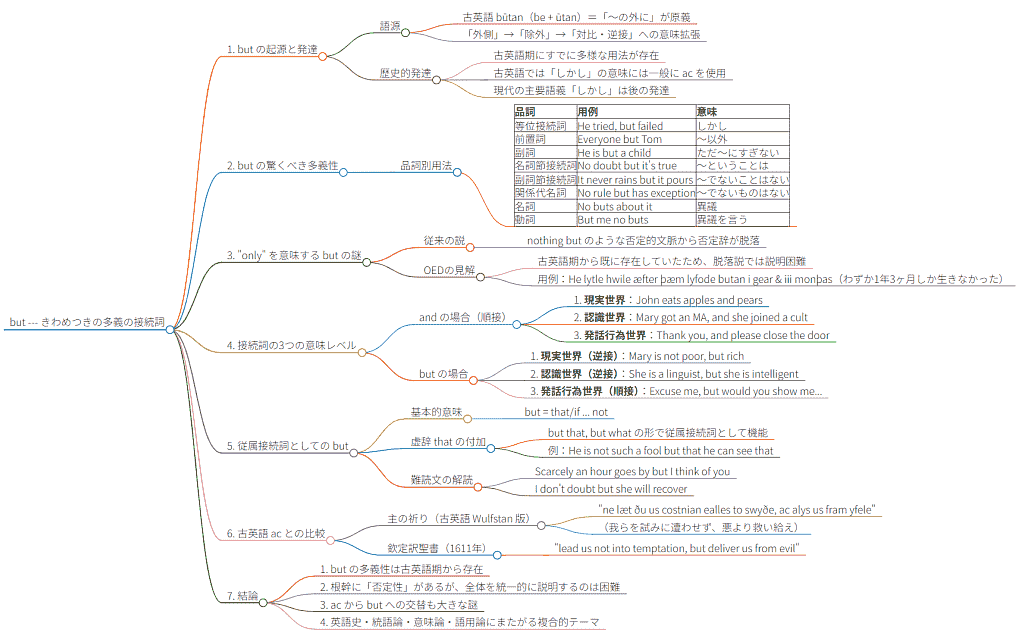

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-03 Sun

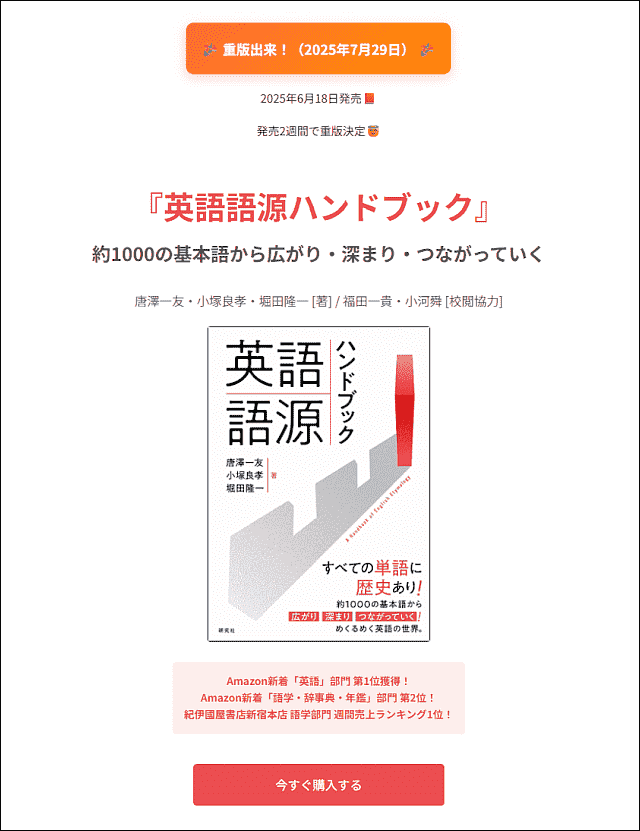

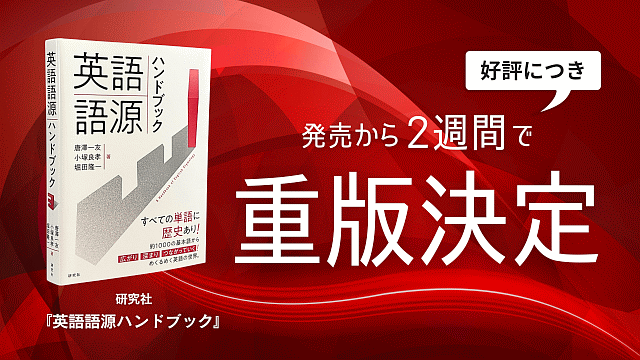

■ #5942. 『英語語源ハンドブック』のランディングページ (LP) を作成しました --- 7月29日の重版出来記念 [hee][notice]

1ヶ月半ほど前の6月18日,唐澤一友氏,小塚良孝氏との共著として,研究社より『英語語源ハンドブック』 (= HEE) を上梓しました.本書については,本ブログでも hee の各記事で紹介してきましたが,幸いなことに多くの英語教員・学習者の方々より温かい反響をいただき,発売2週間で重版が決定,そして先日7月29日に重版出来となりました.この場を借りて,読者の皆様に心より感謝申し上げます.

さて,この重版出来のタイミングで,『英語語源ハンドブック』が提案する新しい学びの世界を,本書をまだ手に取られていない方々,特に語源学習の入り口に立っている方々へ,より効果的にお届けしたいとの思いから,このたび特設ランディングページ (LP) を作成しました.ぜひ訪れてみてください.

LP は次のように始まります.

あなたの知っている単語が、英語史の扉を開く。

日常で使うあの単語、実は壮大な歴史を秘めています。本書は、約1000の基本語を入り口に、その語源から意味・発音・用法の変遷までを丁寧に解説。個々の単語の物語を通して、英語という言語の奥深さとダイナミズムを体感し、あなたの英語学習をより深く、より記憶に残るものに変えます。

また,LP では,本書と,同じく研究社から刊行されている『英語語源辞典』(寺澤芳雄編)との連携についても触れています.『ハンドブック』で語源学習の楽しさと全体像をつかみ,さらに深く個別の語源を探求したくなったときには,より網羅的で学術的な『辞典』へと進むことができます.この2冊は,英語の語源世界を探求する上での理想的なコンビで,学習の段階に応じて相互に補完し合う関係にあります.

『英語語源ハンドブック』は,単語を無味乾燥な記号として暗記するための本ではありません.1つひとつの単語が持つ物語に耳を傾け,その背後に広がる壮大な英語史の世界へと読者をいざなうための「手引き書」です.hellog 読者の皆さんにも,ぜひ一度この LP にお目通しいただければと思います.1人でも多くの英語教員・学習者が,英語史の世界に足を踏み入れられることを願っています!

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-02 Sat

■ #5941. 「プチ英語史ライヴ from 横浜」 --- 本日 heldio/helwa で開催 [voicy][heldio][helwa][helkatsu][hee][notice][petit_hellive_from_yokohama][helvillian][helmate]

本日8月2日(土),helwa にお入りのヘルメイトさんたちを中心とする10名が横浜の地に集結し「プチ英語史ライヴ from 横浜」と題する heldio/helwa の音声配信イベントを開催します.泉類尚貴さん(関東学院大学)や小河舜さん(上智大学)といった専門家を含む英語史好きの有志が,朝から夕方まで英語史に関するあれこれを語り尽くす様子を,Voicy heldio/helwa より(生)配信するという企画です.

つまり,このイベントは現地参加者のみの閉じたものではありません.hellog 購読者も heldio/helwa リスナーの皆さんも,ぜひ英語史漬けの1日にお付き合いいただければと思っています.

以下に,本日予定している(生)配信スケジュール案を公開します.ただし,ネット事情によりライヴ配信が難しくなったり,当日の場の雰囲気や議論の盛り上がり次第で,配信時間,テーマ,出演者は柔軟に変更していく可能性があります.あくまでスケジュール案である点にご留意ください.

【 午前の部(10:00頃から休憩を入れつつ12:30頃まで) 】

・ helwa (生)配信:OED の使い道を考える

cf. 泉類さんによる Helvillian 8月号の特集記事「OEDの弱点?:構文研究を例に」

・ heldio (生)配信:「あなたの推し接続詞」を語る回

cf. heldio 「#1520. あなたの推し接続詞を教えてください」

・ heldio (生)配信:「crocodile の怪 --- lacolaco さんと語源学を語る」

cf. lacolaco さんによる最新の「英語語源辞典通読ノート」記事

・ heldio (生)配信:Helvillian 8月号の紹介 by 編集委員

cf. 「Helvillian 8月号」

【 午後の部(13:30頃から休憩を入れつつ17:00頃まで) 】

・ helwa (生)配信:You はなぜ helwa に?

cf. プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa)

・ heldio (生)配信:推しの語源の英単語を語る --- 『英語語源ハンドブック』重版記念企画

校閲協力者の小河さん,そして参加者の皆とともに『英語語源ハンドブック』に大注目

・ heldio (生)配信:「主の祈り」で古英語音読 --- Wulfstan ヴァージョン

cf. 小河さんによる Helvillian 7月号の特集記事「主の祈りで味わう古英語の文体」

・ heldio/helwa (生)配信:英語に関する素朴な疑問 千本ノック from 横浜(前・後編)

泉類さん,小河さん,参加者の皆とともに人気シリーズをお届け

ご覧の通り,盛りだくさんの内容です.各回の(生)配信開始のお知らせは,Voicy からの通知機能が便利です.そのために,ぜひこの機会に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」をフォローしていただければと思います.また,本日のすべての配信回を聴取できるよう,新しい月の初めでもありますので,ぜひプレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円,ただし初月無料)にもお入りください.

配信中は,リスナーの皆さんからのコメントもお待ちしております.現地の熱気を少しでも感じていただければ幸いです.それでは,本日の「プチ英語史ライヴ from 横浜」の配信をどうぞお楽しみに!

本日のイベントのご案内については,今朝の heldio 配信回「#1525. 本日は「プチ英語史ライヴ from 横浜」で英語史漬け」もお聴きください.

2025-08-01 Fri

■ #5940. YouTube 「いのほたチャンネル」で『英語語源ハンドブック』刊行直後の書店めぐりについて語っています [youtube][inohota][hee][notice][helkatsu]

7月27日(日)の YouTube 「いのほた言語学チャンネル」では「#357. 英語に関わる人,英語に関心がある人なら必携! --- 酒場でも使える!『英語語源ハンドブック』」を配信しました.ぜひご視聴ください(13.5分ほどの配信です).

動画でも触れているとおり『英語語源ハンドブック』発売日の翌日,6月19日(木)に,チームのメンバー4名と研究社の営業担当者さん2名の計6名で,都内の大型書店3店舗を巡回してきました.その数日後にこの「いのほた」回を収録したということもあって,まだ新鮮だった書店めぐり(=社会科見学)の興奮が動画からも伝わるのではないでしょうか.

さらにこの動画収録から数日経った7月2日(水)の夜に「#5919. YouTube 「いのほたチャンネル」で350回記念としてライヴ配信を行ないました」 ([2025-07-11-1]) が,実はその日の午前中に「#5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定!」 ([2025-07-06-1]) の事実を,私自身も知ったばかりというタイミングでした.ということで,350回記念の「いのほたライヴ」でも,やはり興奮の様子をお届けすることになりました.

発売2週間で重版が決定し,そして,つい先日の7月29日(火)に重版出来となりました! 書店の在庫も復活し,ますます『英語語源ハンドブック』が多くの方々の目に触れ,それを通じて英語史がお茶の間に広がっていくことに期待しています.

今回の動画と関連して,hellog 記事「#5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 ([2025-06-23-1]) も合わせてご参照ください.

2025-07-22 Tue

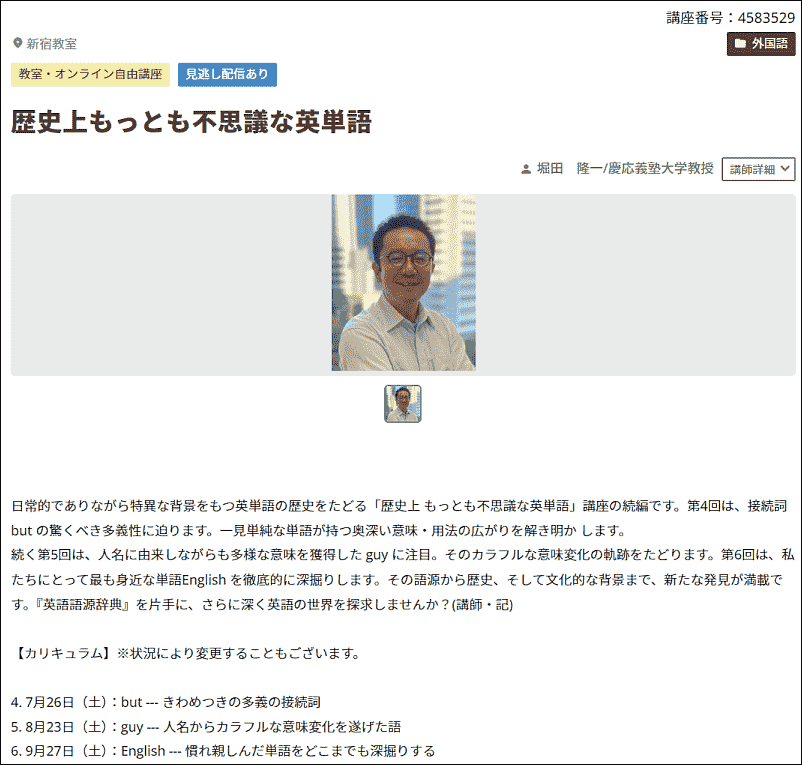

■ #5930. 7月26日(土),朝カル講座の夏期クール第1回「but --- きわめつきの多義の接続詞」が開講されます [asacul][notice][conjunction][preposition][adverb][polysemy][semantics][pragmatics][syntax][negative][negation][hee][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link]

今年度朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.今年度のシリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)や新刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

今週末7月26日(土)の回は,夏期クールの初回となります.機能語 but に注目する予定です.BUT,しかし,but だけの講座で90分も持つのでしょうか? まったく心配いりません.but にまつわる話題は,90分では語りきれないほど豊かです.論点を挙げ始めるとキリがないほどです.

・ but の起源と発達

・ but の多義性および様々な用法(等位接続詞,従属接続詞,前置詞,副詞,名詞,動詞)

・ "only" を意味する but の副詞用法の発達をめぐる謎

・ but の語用論

・ but と否定極性

・ but にまつわる数々の誤用(に関する議論)

・ but を特徴づける逆接性とは何か

・ but と他の接続詞との比較

but 「しかし」という語とじっくり向き合う機会など,人生のなかでそうそうありません.このまれな機会に,ぜひ一緒に考えてみませんか?

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/07/23(Wed))

本講座の予告については heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-19 Sat

■ #5927.『The Japan Times Alpha J』7月11日号にインタビュー記事が掲載されました [notice][helkatsu][hel_education][heldio][voicy]

日本を代表する英字新聞 The Japan Times の姉妹紙である The Japan Times Alpha J の7月11日号に,私のインタビューに基づく特別記事を掲載していただきました.「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」です.

The Japan Times Alpha J は,主に中高生の英語学習者を読者として想定した,隔週金曜日発行の英字新聞です.実際には英語を学ぶ大人の方々にも読まれているようです.時事ニュースから文化的な話題まで,学習者のレベルに配慮した英語で書かれており,重要な語彙や表現には注釈が付されているのが特徴です.

1ヶ月ほど前に,同紙の編集部の方からご連絡をいただき,オンラインでインタビューを受ける機会に恵まれました.「英語史とはどのような学問ですか?」という根源的な問いから始まり,インタビュアーのプロフェッショナルな導きにより話しが弾み,あっという間に1時間が過ぎました.インタビューというものは,聞き手の技術に負うところが大きいと感心させられました.

後日,できあがった英文のゲラを拝見して,さらに驚きました.私がとりとめもなくお話ししたつもりの1時間ほどの内容が,驚くほどコンパクトにまとめ上げられていたのです! 記事のタイトルは "Getting to know the back story of the English language" となりました.

記事掲載にあたり,話題と関連しそうな写真を2点提供してほしいとのご依頼がありました.1点はプロフィールのために「through Tシャツ」を着てポーズを取っている写真としましたが,もう1点は何かhel活(=英語史活動)の様子が伝わるものを,と考えました.そこで思いついたのが,昨年9月に開催した Voicy heldio での「英語史ライブ2024」の写真です.このライヴでは人気シリーズ「はじめての古英語」の公開収録も行なっており,その際に撮った写真がよいのではないかと考えました.小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともにトリオで配信した回で,3人が楽しげに収録に臨んでいる写真があったので,お2人の許可をいただいた上で,この写真を提供することになった次第です.お2人ともご快諾ありがとうございました!

hel活が,今回のような形でメディアに取り上げていただけるのは,本当にありがたいことです.この記事をきっかけに,一人でも多くの方に英語史に関心をもっていただければ幸いです.The Japan Times Alpha J は定期購読が基本ですが,ウェブサイトでも一部の記事を読めますので,一度訪れてみていただければ.

今回のインタビューと記事掲載については,7月16日(水)の heldio で「#1508. 『The Japan Times Alpha J』の7月11日号で特別記事を掲載していただいています」としてもお話ししていますので,そちらもぜひお聴きください.

・ 堀田 隆一 「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」(インタビュー記事)『The Japan Times Alpha J』7月11日号,第12面.

2025-07-14 Mon

■ #5922. 「主の祈りで味わう古英語の文体」 --- 小河舜さんによる力の入った Helvillian コンテンツ [helvillian][notice][heldio][oe][wulfstan][aelfric][stylistics][bible][ogawashun]

先日,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の「#1501. 「主の祈り」で味わう古英語の文体 --- Helvillian 7月号掲載,小河舜さんによる渾身の記事」でも語りましたが,これは改めて hellog 記事としても広く紹介しなければならないと思い,筆を執っています.hellog/heldio ではすっかりお馴染みで,先日刊行された『英語語源ハンドブック』でも校閲協力者として多大な貢献をしてくださった,上智大学の小河舜さんが,驚くべきコンテンツを公にしてくれました.

Helvillian は,heldio リスナーの有志によって制作・運営されているウェブマガジンで,先月末の6月28日に最新号となる7月号が公開されています(「#5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました」 ([2025-07-03-1]) を参照).その特集は「古英語を嗜もう」という,英語史ファンには実に魅力的なお題でした.この特集にあたり,編集部が古英語研究を専門とする小河さんに白羽の矢を立てたのは,しごく当然のことだったと想像します.そして,その期待に小河さんは120%で答えてくれました.寄稿された記事「主の祈りで味わう古英語の文体」は,まさしく専門家の手による圧巻のコンテンツです.

この記事は,聖書の中でも最も有名な祈祷文である Lord's Prayer 「主の祈り」を題材としています.しかし,単に古英語訳を紹介し,文法的な解説を施すといった入門的な内容にとどまるものではありません.古英語後期を代表する2人の偉大な散文作家,Ælfric と Wulfstan が残した「主の祈り」のヴァージョンを丹念に比較し,そこから両者の文体,ひいては思想や個性の違いまでをも鮮やかに炙り出すという,極めて専門的かつスリリングな論考となっています.これこそ英語史や英語文献学の研究のコンテンツです.

Ælfric と Wulfstan は,同時代に活躍しながらも,その文体は対照的でした.Ælfric は,明晰で整然とした,いわば「教育的」な文章を得意としていました.一方,小河さんが注目している Wulfstan は,頭韻 (alliteration) や同義語の反復を多用し,畳みかけるようなリズムで聴衆の感情に直接訴えかける,情熱的な説教で知られています.小河さんの記事の白眉は,この2人の文体の差異が,「主の祈り」というごく短い定型文の翻訳にさえ,いかに色濃く反映されているかを具体的に解き明かしている点にあります.特に Wulfstan のテキストにみられる畳語法や強調表現の分析は,小河さんの研究の真骨頂であり,読んでいて知的な興奮を禁じ得ません.

この記事のさらに驚くべき点を指摘したいと思います.専門性の高さにもかかわらず,徹頭徹尾 heldio リスナーを中心とする英語史の学習者を読者として強く意識し,非常に平易で分かりやすい言葉で書かれている点です.導入として日本語訳や近代英語訳から説き起こし,巧みな構成で読者を古英語の世界へと誘っています.途中,古英語LINEスタンプに言及するような遊び心も忘れていません.

上記の heldio 配信では「90分,いや180分の大学講義に匹敵する価値がある」と述べましたが,決して誇張ではありません.これほどの質の高いコンテンツが,誰でもアクセスできる形で公開されているというのは,望外の幸運といってよいです.(誰も信じてくれないかもしれませんが)信じられないことです.

Helvillian は私が直接関わっているウェブマガジンではありませんが,趣旨に賛同し,応援している雑誌です.その意味で,小河さんの Helvillian への今回のご寄稿を,本当に嬉しく思います.ありがとうございました!

2025-07-13 Sun

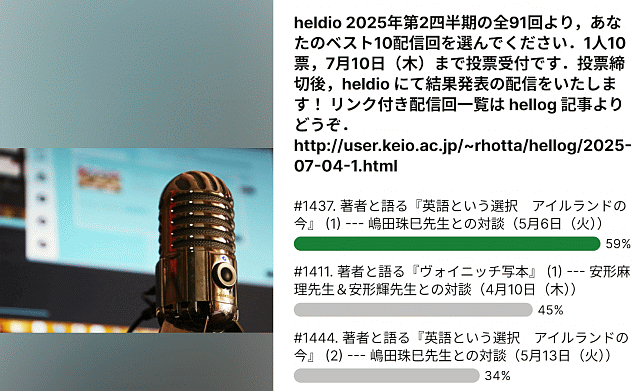

■ #5921. リスナー投票による heldio 2025年第2四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu]

「#5912. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン」 ([2025-07-04-1]) でご案内したとおり,今年の第2四半期(4月--6月)における Voicy heldio のベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を実施しました.7月10日をもって投票を締め切りましたが,今回は29名のリスナーの皆さんよりご投票いただきました.ご協力ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので本記事にて報告いたします.本日の heldio でも「#1505. heldio 2025年第2四半期のリスナー投票の結果発表」として報告しているので,ぜひお聴きください.

今回は,著者対談シリーズが上位を独占する結果となりました.以下に上位17位までの計21配信回を掲載します(全結果は本記事のソースHTMLをご覧ください).

1. 「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (59%)

2. 「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (45%)

3. 「#1444. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (2) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (34%)

3. 「#1454. 嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」 (34%)

3. 「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」 (34%)

3. 「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」 (34%)

7. 「#1452. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (3) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (31%)

8. 「#1466. 時制とは何か?」 (28%)

9. 「#1424. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (3) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (24%)

9. 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」 (24%)

9. 「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (24%)

12. 「#1417. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (2) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (21%)

12. 「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」 (21%)

12. 「#1451. 『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー企画 --- 今晩7時より共著者たちと生配信」 (21%)

12. 「#1476. Caxton がイングランドに初の印刷所を設けた年」 (21%)

12. 「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 (21%)

17. 「#1405. 皆さんが気になっている副詞をご紹介 --- リスナー参加型企画」 (17%)

17. 「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」 (17%)

17. 「#1445. ラテン語と英語の関係とは? --- ラテン語さん『ラテン語でわかる英単語』(ジャパンタイムズ出版,2025年)」 (17%)

17. 「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」より」 (17%)

17. 「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」 (17%)

第1位(得票率59%)に輝いたのは,「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」です.明海大学の嶋田珠巳先生をお迎えし,ご著書『英語という選択 アイルランドの今』(岩波書店,2016年)についてお話を伺った3回シリーズの初回です.アイルランドにおける英語とアイルランド語をめぐる複雑な言語事情について,当事者としての視点も交えて語っていただき,多くのリスナーの知的好奇心を刺激したようです.シリーズ第2回,第3回,そしてコメント返しの回もそれぞれ3位,7位と高順位にランクインしており,対談シリーズ全体がいかに注目されていたかが窺えます.

第2位(得票率45%)は,「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」でした.前四半期のランキングでも関連配信が人気を集めた「ヴォイニッチ写本」 (voynich) というミステリアスなテーマで,専門家である安形麻理先生・輝先生にその謎多き写本の魅力と研究の最前線について語っていただいた対談シリーズの初回です.こちらも続編が9位,12位に入る人気シリーズとなりました.

第3位(得票率34%)には,4つの配信回が並びました.嶋田先生とのアイルランド対談シリーズの第2回と著者直々のコメント返しの回に加えて,「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」と「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」がランクインです.『英語語源ハンドブック』関連では,京都での著者対談が支持を集めました.また,ゆる言語学ラジオで取り上げられた文法項目を英語史的に深掘りする回も,引き続き好評のようです.

8位には英語史の根幹に関わる 「#1466. 時制とは何か?」が,9位には定番企画 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」が入りました.12位以下にも,『英語語源ハンドブック』の刊行に合わせた様々な企画や,Caxton と印刷術といった英語史の重要トピック,リスナー参加型企画,他メディア媒体での発信の紹介など,多彩な配信が並びました.

全体として,今期の人気回は「著者対談祭り」の様相を呈しています.魅力的なゲストをお迎えしたシリーズ企画が圧倒的な支持を集めました.加えて,6月の『英語語源ハンドブック』刊行という一大イベントが今期の活動の核となり,関連する配信回がリスナーの関心を引きつけたといえそうです.専門家との対談,今期ならではの企画,そして定番の人気シリーズがバランス良くランクインした四半期でした.

今回も投票にご参加いただいたリスナーの皆さん,誠にありがとうございました.皆さんからのフィードバックは,今後の heldio 配信の大きな励みとなります.これからも英語史の魅力と学びの楽しさをお届けできるよう努めていきます.上記の結果を参考に,まだお聴きでない配信回がありましたら,ぜひご聴取ください.

2025-07-11 Fri

■ #5919. YouTube 「いのほたチャンネル」で350回記念としてライヴ配信を行ないました [youtube][inohota][notice][helkatsu][inoueippei][voicy][heldio]

一昨日7月9日(水)の19:00より,同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて,350回記念のライヴ配信をお届けしました.今回も多くの方々にライヴでご視聴いただきました.心より感謝申し上げます.アーカイヴ配信としても視聴できます.「いのほた言語学チャンネル350回記念ライブ!」より,ぜひご視聴ください(60分ほどの配信です).

チャンネル開始から3年半弱,我ながらよく続いてきたものだと感じ入っています.1年ほど前の記念配信を取り上げた「#5562. YouTube 「いのほたチャンネル」で250回記念としてライヴ配信を行ないました」 ([2024-07-19-1]) のことも思い出されます.毎回の配信回を積み上げていくと,このように長続きするものかと感慨ひとしおです.

今回のライヴ配信の直前のことでしたが,素晴らしいタイミングでチャンネル登録者数が15,000人を越えました.継続的に視聴していただいている皆さんに感謝申し上げます.

ライヴでは,主に最近の活動についてご報告しました.とりわけ,6月18日に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売2週間で重版,3週間で版元品切れとなった件につきましては,望外の喜びですし,ひとえに応援していただいている皆さんのおかげです.関連して,6月29日(日)に配信したいのほた回「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」は視聴回数が大きく伸びており,現時点で7,916回の視聴となっています.

ほかには,近い将来「いのほた本」の出版が予定されていること,これまでの2人の対話のなかから新たな企画の芽が育ちつつあることなどをお話ししました.

今後も50回,100回の節目ごとに,このようなライヴ配信を行ない,皆さんと交流していければと願っています.引き続き「いのほた言語学チャンネル」を温かく見守っていただけますと幸いです.言語学をお茶の間に!

2025-07-10 Thu

■ #5918. 『英語語源ハンドブック』が発売3週間で品切れです! [hee][notice][khelf][helkatsu][asacul]

6月18日(水)に研究社より刊行された 『英語語源ハンドブック』に,たいへんなご好評をいただいています.重版が決定したことは先日の記事「#5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定!」 ([2025-07-06-1]) でお知らせした通りです.その後,出版社情報によりますと,昨日ついに版元で品切れとなったとのことです.発売3週間にして品切れとは!

重版出来まで数週間の間隔があるのですが,まだ在庫を抱えている書店はありますので,ぜひお探しいただければと思います.関係者で主に都内のフォトチャレンジを続けていますが,一昨日は三省堂秋葉原店,昨日は丸善お茶の水店に私自身が訪れ,本書の存在を確認しています.

著者陣営として嬉しい悲鳴とはまさにこのことです.本書を熱心に推してくださっている皆さん,hel活仲間の皆さん,そして本書を手に取ってくださったすべての読者の皆さんに,心より感謝申し上げます.皆さんの熱意が,私たちの予想を遥かに上回るスピードで本書を広めてくださっていることを日々実感しております.本当にありがとうございます.

さて,本書が新たに手に入りにくくなったこのタイミングだからこそ,その魅力をより深く味わっていただくための絶好の機会を用意しています.来たる7月19日(土)の15:30--17:00,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,著者3名で出版記念の鼎談イベント「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術」を開催します.

この鼎談では,共著者の唐澤一友氏(立教大学),小塚良孝氏(愛知教育大学)と私,堀田隆一の3人が集まり,ハンドブックを最大限に活用するためのコツを中心にお話しします.教室受講・オンライン受講のいずれも可能です.詳細やご参加については公式HPをご覧ください.また,hellog でも「#5885. 7月19日(土)「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」を朝日カルチャーセンター新宿教室にて開催」 ([2025-06-07-1]) として同講座についてご紹介しています.

『英語語源ハンドブック』の広がりを通じて,「英語史をお茶の間に」という遠大な目標に向けての大きな一歩を踏み出せているのではないかと感じています.重版分の出来上がりを待ちつつ,まずは上記イベントでお会いできることを楽しみにしております.引き続きの応援,なにとぞよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-09 Wed

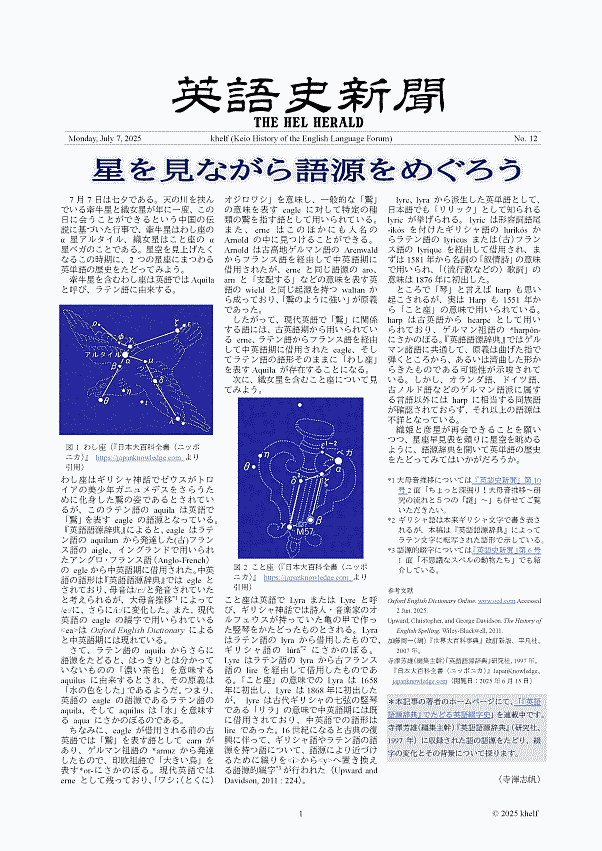

■ #5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][helkatsu][etymological_respelling][relative_pronoun][loan_word][borrowing][lexicology][statistics][negative_cycle][syntax][helvillian]

7月7日の七夕,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』シリーズの第12号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.

数ヶ月前から,七夕の日を公開日と定め,執筆陣や編集陣が協力して準備を進めてきました.例によって公開前夜はぎりぎりまで最終調整に追われていましたが,できあがった紙面については,どうぞご安心ください.珠玉のコンテンツが満載です.企画,執筆,編集と今号の制作に関わったすべての khelf メンバーに,まずは労いと感謝の言葉を述べたいと思います.よく頑張ってくれました,ありがとうございます!

さて,今号も4面構成となっています.どのような記事が掲載されているか,具体的に紹介していきましょう.まず第1面は,七夕の公開日に合わせ「星を見ながら語源をめぐろう」と題するロマンチックな巻頭記事です.執筆者は,本ブログや heldio でも語源的綴字 (etymological_respelling) に関する研究でお馴染みの,khelf の寺澤志帆さんです.彦星(わし座のアルタイル)と織姫(こと座のベガ)にちなみ,2つの星座にまつわる単語の歴史をたどります.「こと座」 (Lyra) に関しては,lyre の綴りが中英語期の lire から,語源のギリシャ語に近づけるために16世紀に y を用いる形へ変更されたという語源的綴字の実例にも触れられており,執筆者の専門知識が活かされた記事となっています.

続く第2面の記事は,「wh から始まる関係代名詞の歴史」です.こちらは学部4年生の Y. T. さんによる本格的な英語史コンテンツです.私たちが当然のように使っている who や which は,古英語の時代には,「誰」「どれ」を意味する疑問詞でしかありませんでした.関係代名詞としては指示詞に由来する that の祖先などが用いられていましたが,中英語期以降,which を皮切りに wh 疑問詞が,関係代名詞の用法を獲得してきました.ただし,who については,関係代名詞として定着するのは意外にも17世紀に入ってからと,比較的遅いのです.その過渡期には,Shakespeare の作品で,人を先行詞にとる場合に which が感情的な文脈で用いられていました.関係代名詞をめぐる歴史には,単なる文法規則の変化にとどまらない,社会言語学的にダイナミックな変化の過程が関わっていたのです.

第3面の上部にみえるのは「英語史ラウンジ by khelf」の連載コーナーです.今回は,青山学院大学の寺澤盾先生へのインタビューの後編をお届けします.記事執筆者は khelf 会長の青木輝さんです.寺澤先生の「推し本」として,中島文雄『英語発達史』や H. Bradley 『英語発達小史』など,英語史研究における古典的名著が複数紹介されます.また,英語史を学ぶ魅力について,「面白い」で終わらず「なぜ」と問い続けることの重要性が説かれており,研究者を志す学生には特に示唆に富む内容となっています.

そして,3面の下部では,第2面でちらっと出題されている「英語史クイズ BASIC」の答えと詳しい解説を読むことができます.現代英語の語彙における借用語の割合に関するクイズですが,問いも答えも,ぜひ記事を熟読していただければ.記事執筆者は,大学院生の小田耕平さんです.

最後の第4面には,大学院生の疋田海夢さんによる本格的な英語史の記事「Not は否定の「強調」!? ~Jespersen's Cycle と「古都」としての言語観~」が掲載されています.これは,英語の否定文の発達を説明する "Jespersen's Cycle" に関する解説と論考です.ここで紹介される「否定辞の弱化→強調語の追加→強調語の否定辞化」というサイクルはフランス語やドイツ語でも見られる現象ですが,記事ではさらに,現代アメリカ英語のスラング squat (例: Claudia saw squat.) の事例を取り上げ,このサイクルが現代,そして未来へと続いている可能性を示唆しています.

このように,今号もすべての記事が khelf メンバーの熱意と探究心の結晶です.英語史を研究する学生たちが本気で作り上げた『英語史新聞』第12号を,ぜひじっくりとお読みいただければ幸いです.

最後に,hellog 読者の皆さんへ1点お伝えします.もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にて『英語史新聞』を利用される場合には,ぜひ上記 heldio 配信回のコメント欄より,あるいはこちらのフォームを通じてご一報くださいますと幸いです.khelf の活動実績となるほか,編集委員にとっても励みともなりますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フィードバックを通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』号外第3号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』第11号(2024年12月30日)

2025-07-07 Mon

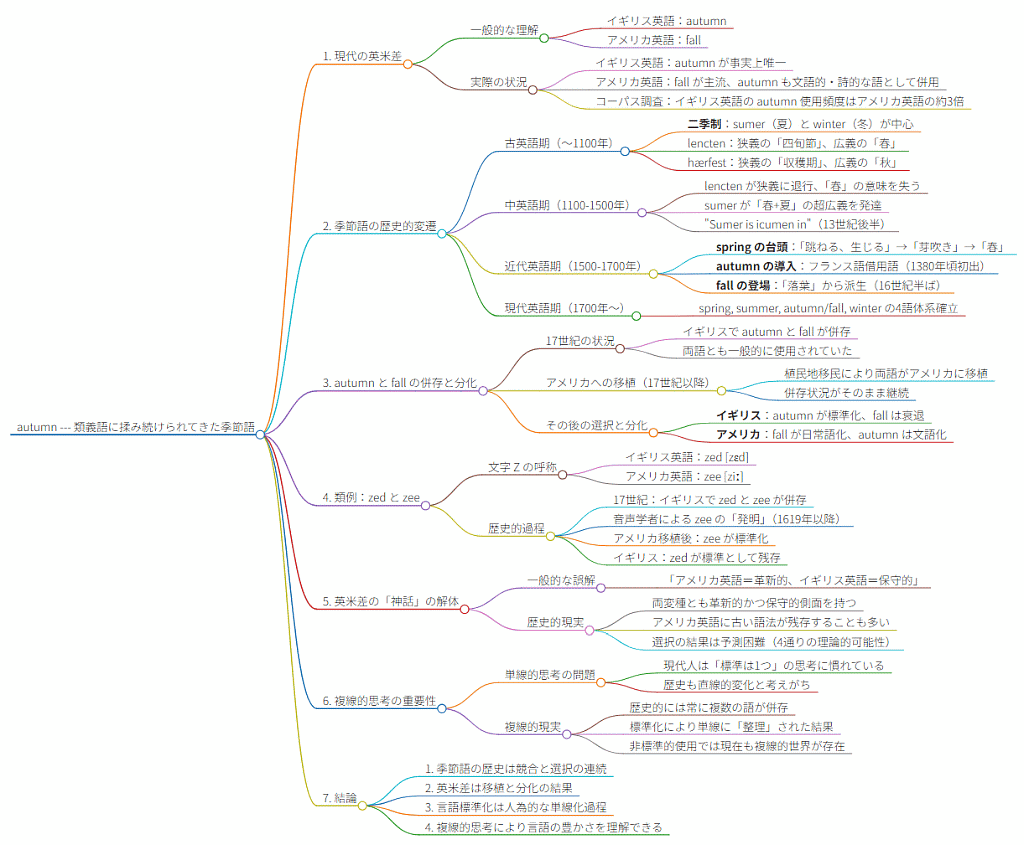

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-07-06 Sun

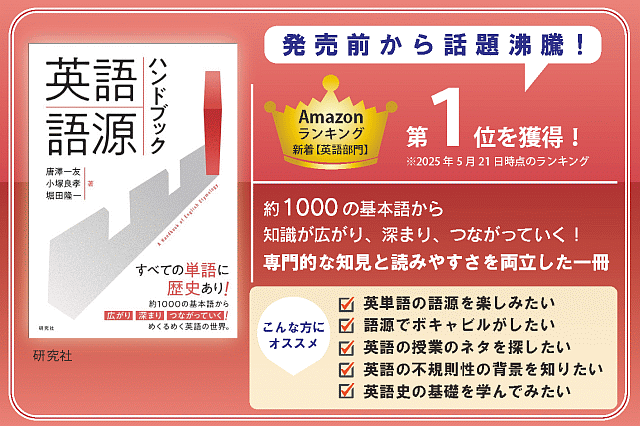

■ #5914. 『英語語源ハンドブック』が発売2週間で重版決定! [hee][notice][khelf][helkatsu][youtube][heltube]

6月18日(水)に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社).たいへんご好評いただいています.発売前より Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位を記録していましたが,発売の4日後には紀伊國屋書店新宿本店の語学部門の週間売り上げランキングで第1位を賜わりました.そして,発売後の2週間で,重版が決定しています! 上記「重版決定」ポスターは急遽 khelf の藤平さんが制作してくださいました(ありがとうございます).

発売前から本書を推していただいた英語(史)に深い関心をお持ちの皆さん,khelf や helwa のメンバーを中心とするhel活仲間の皆さん,学界関係者や出版関係者の皆さん,本当にありがとうございます.ひとえに皆さんの応援のおかげです.著者陣営もまだまだ『英語語源ハンドブック』を広める活動を展開していきますので,引き続きご協力のほどお願いいたします.

重版決定前のことになりますが,1週間前,共著者の小塚良孝さん(愛知教育大学)と名古屋で会い,helwa メンバーに促され,本書のPVとなるショート動画を撮りました.「『英語語源ハンドブック』を小塚&堀田が紹介」(1分21秒)をご覧ください.

この2週間ほど,著者陣営や helwa メンバーを始めとするhel活仲間たちが,全国の書店にて本書の存在を確認・報告しあう「フォトチャレンジ」企画を展開中です(cf. 「#5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 ([2025-07-04-1])).重版決定を新たなエンジンとして,来週もフォトチャレンジその他の方法で『英語語源ハンドブック』を広めていきたいと思います.この本を通じて目指しているのは「英語史をお茶の間に」です! どうぞ引き続き応援のほどよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-04 Fri

■ #5912. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン [voicy][heldio][notice][link][ranking]

heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票を,2025年7月4日(金)より7月10日(木) 23:59 までこちらの投票コーナーにて受け付けています(あるいは以下のQRコードよりどうぞ).ぜひ皆さんのマイベスト10を選んでください.

3ヶ月に一度の恒例企画となっていますが,本ブログの音声版・姉妹版というべき毎朝配信の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,今年の第2四半期にお届けしてきた配信回(全91回)のなかからベスト回を決めるリスナー投票イベントを開催しています.1人10票まで投票できます.投票会場は7月10日(木)23:59 までオープンしています.この機会に聴き逃した過去配信回を聴取いただき,じっくり選んでいただければと思います.

各配信回へのアクセスは,本記事末尾の一覧,あるいは音声コンテンツ一覧よりどうぞ.4月1日配信の「#1402. Helvillian 4月号が公開!」 (2025/04/01) から6月30日配信の「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/30) までの91回分が投票の対象となります.

過去のリスナー投票企画については,ranking の記事をご覧ください.

今朝,同じ投票を呼びかける「#1496. heldio 2025年第2四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 7月10日までオープン」を Voicy より配信しました.そちらも合わせてお聴きください.

・ 「#1402. Helvillian 4月号が公開!」 (2025/04/01)

・ 「#1403. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第15弾」 (2025/04/02)

・ 「#1404. heldio 2025年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月10日までオープン」 (2025/04/03)

・ 「#1405. 皆さんが気になっている副詞をご紹介 --- リスナー参加型企画」 (2025/04/04)

・ 「#1406. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-2) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/04/05)

・ 「#1407. コメント返し --- 高崎・伊香保温泉オフ会の余韻とともに」 (2025/04/06)

・ 「#1408. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (1) --- 語源的綴字」 (2025/04/07)

・ 「#1409. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (61-3) Effects of Christianity on English Civilization」 (2025/04/08)

・ 「#1410. 近刊『ことばと文字』18号の特集「語彙と文字の近代化 --- 対照言語史の視点から」」 (2025/04/09)

・ 「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/10)

・ 「#1412. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (2) --- 2重語」 (2025/04/11)

・ 「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」 (2025/04/12)

・ 「#1414. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第16弾」 (2025/04/13)

・ 「#1415. 偽友達クイズ from 京都オフ会」 (2025/04/14)

・ 「#1416. 伊香保温泉で「英語史クイズ」をメタに語る (3) --- 過去完了」 (2025/04/15)

・ 「#1417. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (2) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/16)

・ 「#1418. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900を読む回 --- right はなぜ「右」も「権利」も表すのか?」 (2025/04/17)

・ 「#1419. heldio 2025年第1四半期のリスナー投票の結果発表」 (2025/04/18)

・ 「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」 (2025/04/19)

・ 「#1421. コメント返し 2025/04/20(Sun)」 (2025/04/20)

・ 「#1422. 目下英語史をはじめるなら『はじめての英語史』かも」 (2025/04/21)

・ 「#1423. ラテン語から英単語を当てるクイズ from 京都オフ会」 (2025/04/22)

・ 「#1424. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (3) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」 (2025/04/23)

・ 「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」 (2025/04/24)

・ 「#1426. 『英語語源辞典』をランダム読み --- khelf メンバーとの思いつき企画」 (2025/04/25)

・ 「#1427. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」最新回への学生からの感想を紹介」 (2025/04/26)

・ 「#1428. コメント返し 2025/04/27(Sun)」 (2025/04/27)

・ 「#1429. 古英語・中英語を学びたくなりますよね? --- 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 (2025/04/28)

・ 「#1430. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」 (2025/04/29)

・ 「#1431. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第17弾」 (2025/04/30)

・ 「#1432. 教えて khelf 会長! --- 「米語」と「挨拶」をめぐって」 (2025/05/01)

・ 「#1433. Helvillian 5月号が公開! --- NotebookLM で生成した対談入り」 (2025/05/02)

・ 「#1434. 『ことばと文字』18号が出ました --- 特集「語彙と文字の近代化」にご注目」 (2025/05/03)

・ 「#1435. コメント返し 2025/05/04(Sun)」 (2025/05/04)

・ 「#1436. 言語地理学とは? --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/05/05)

・ 「#1437. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (1) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/06)

・ 「#1438. 川上さんの「英語のなぜ5分版」やってます通信 --- 第18弾」 (2025/05/07)

・ 「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」 (2025/05/08)

・ 「#1440. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- アフタートーク with 小河舜さん」 (2025/05/09)

・ 「#1441. 小河舜さんの研究とキャリアに迫る(後半)--- lacolaco さんインタビュー企画」 (2025/05/10)

・ 「#1442. Shakespeare の英語史上の位置づけ --- 矢冨弘先生インタビュー from 京都オフ会」 (2025/05/11)

・ 「#1443. 「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」 by khelf 寺澤志帆さん」 (2025/05/12)

・ 「#1444. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (2) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/13)

・ 「#1445. ラテン語と英語の関係とは? --- ラテン語さん『ラテン語でわかる英単語』(ジャパンタイムズ出版,2025年)」 (2025/05/14)

・ 「#1446. アイルランド雑談 with ykagata さん & camin さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/15)

・ 「#1447. 緊急生配信(のアーカイヴ) --- 6月18日に『英語語源ハンドブック』(研究社)が出ます」 (2025/05/16)

・ 「#1448. 5月24日の朝カル講座では through に注目します」 (2025/05/17)

・ 「#1449. コメント返し 2025/05/18(Sun)」 (2025/05/18)

・ 「#1450. 語源的綴字の英仏対照言語史 with camin さん & 寺澤志帆さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/19)

・ 「#1451. 『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー企画 --- 今晩7時より共著者たちと生配信」 (2025/05/20)

・ 「#1452. 著者と語る『英語という選択 アイルランドの今』 (3) --- 嶋田珠巳先生との対談」 (2025/05/21)

・ 「#1453. 緊急生配信企画(のアーカイヴ) 共著者と語る『英語語源ハンドブック』予約爆撃アワー」 (2025/05/22)

・ 「#1454. 嶋田珠巳先生といっしょにコメント返し」 (2025/05/23)

・ 「#1455. khelf 泉類さんとリンガ・フランカとしての英語をめぐって --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/24)

・ 「#1456. コメント返し 2025/05/25(Sun)」 (2025/05/25)

・ 「#1457. 編集者・寄稿者と語る月刊ウェブマガジン Helvillian」 (2025/05/26)

・ 「#1458. 『英語語源辞典』 (KDEE) の通読者によるマニアックすぎるトーク --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/27)

・ 「#1459. 音変化のミステリー --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/05/28)

・ 「#1460. 『古英語・中英語初歩』をめぐる雑談対談 --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/29)

・ 「#1461. Helvillian 6月号が公開! --- 月に一度のhel活祭り」 (2025/05/30)

・ 「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」 (2025/05/31)

・ 「#1463. コメント返し 2025/06/01(Sun)」 (2025/06/01)

・ 「#1464. YouTube 「文藝春秋PLUS」に出演して60分ほど英語史を語っています」 (2025/06/02)

・ 「#1465. 衝撃!どうなるこれからの語学 --- 皐月収録回@三田より」 (2025/06/03)

・ 「#1466. 時制とは何か?」 (2025/06/04)

・ 「#1467. いかにして古英語 mycel が現代英語 much に変わったか?」 (2025/06/05)

・ 「#1468. 『英語語源ハンドブック』の狙いと見出し語の選定」 (2025/06/06)

・ 「#1469. 『英語語源ハンドブック』の著者対談@京都」 (2025/06/07)

・ 「#1470. コメント返し 2025/06/08(Sun)」 (2025/06/08)

・ 「#1471. 7月19日(土)朝日カルチャーで「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」」 (2025/06/09)

・ 「#1472. 『英語語源ハンドブック』発売まであと8日 --- eight の項を覗き見」 (2025/06/10)

・ 「#1473. 土曜日の『英語語源ハンドブック』新刊紹介の振り返り」 (2025/06/11)

・ 「#1474. ゆる言語学ラジオの「カタルシス英文法」で関係詞の制限用法と非制限用法が話題になっています」 (2025/06/12)

・ 「#1475. 『英語語源ハンドブック』の用語解説欄を覗き見」 (2025/06/13)

・ 「#1476. Caxton がイングランドに初の印刷所を設けた年」 (2025/06/14)

・ 「#1477. コメント返し 2025/06/15(Sun)」 (2025/06/15)

・ 「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」 (2025/06/16)

・ 「#1479. いよいよ明日『英語語源ハンドブック』が発売 --- 「フォトチャレンジ」と「Amazon最速レビュー」の2つの企画にご協力ください!」 (2025/06/17)

・ 「#1480. 「女ことば」の言語学 --- ゆる言語学ラジオの水野太貴さんの『中央公論』連載「ことばの変化をつかまえる」より」 (2025/06/18)

・ 「#1481. 『英語語源ハンドブック』のフォトチャレンジを始めています」 (2025/06/19)

・ 「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦」 (2025/06/20)

・ 「#1483. 今晩の朝カルの話題は "season" --- 『英語語源ハンドブック』で項目を覗いてみます」 (2025/06/21)

・ 「#1484. コメント返し 2025/06/21(Sat)」 (2025/06/22)

・ 「#1485. khelf の恒例企画「英語史コンテンツ50」を今年度も始めました」 (2025/06/23)

・ 「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」より」 (2025/06/24)

・ 「#1487. add の「中身のない」語源 --- 『英語語源ハンドブック』と「英語語源辞典でたどる英語綴字史」」 (2025/06/25)

・ 「#1488. 週末は名古屋 --- 近代英語協会と helwa オフ会」 (2025/06/26)

・ 「#1489. 英語史研究者はどのようにして研究対象の時代を選ぶのか?」 (2025/06/27)

・ 「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」 (2025/06/28)

・ 「#1491. khelf 会長,青木輝さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/29)

・ 「#1492. 矢冨弘さんの国際学会発表の報告」 (2025/06/30)

2025-07-03 Thu

■ #5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][ogawashun][oe][hee]

月に1度のお祭りのお知らせです.先日6月28日,『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年7月号(第9号)がウェブ公開されました.hellog 読者の方々にはもうお馴染みのことと思います.helwa のメンバー有志が毎月 note 上で制作している hel活 (helkatsu) の月刊ウェブマガジンです.創刊からあっという間に9号を数えることになりました.今回も質,量ともに充実のラインナップです.ゆっくりお読みいただき,じっくりお楽しみください.

今回の表紙を飾るのは,camin さんこと片山幹生さんがご提供くださったアイルランドの美しい写真です.静かなアイルランドの風景から,ヘルメイトの皆さんの熱い思いが伝わってきます.

今号の特集は「古英語を嗜む」です.古英語と聞くと,とっつきにくいと感じる方もいるかもしれません.現代英語とは異なる文字や文法をもつ言語ですから,それも当然です.しかし,今号の特集記事群を読めば,その奥深さと魅力が分かると思います.古英語の世界に足を踏み入れる良い機会になるはずです.

とりわけ注目していただきたいのは,heldio/helwa でもお馴染みの小河舜氏(上智大学)による特別寄稿です.「「主の祈り」で味わう古英語の文体」と題する書き下ろしの1編.古英語の専門家による古英語紹介ですので,たいへん貴重です.

また,「新企画 英語語源ハンドブック」も要注目です.『英語語源ハンドブック』の発売は6月18日のことでしたが,これに先だって,ヘルメイトの間では「ハンドブックにはあれこれの説明があるかもしれない,ないかもしれない」という予想遊びが繰り広げられていました.その遊びに関する記事をとりまとめたのが,この新企画のセクションです.

そのほか,今号には多彩な記事や寄稿文が満載です.ここですべてを紹介することはできませんが,寄稿者のお名前を列挙しておきましょう.ari さん,umisio さん,camin さん,川上さん,Grace さん,こじこじ先生,しーさん,ぷりっつさん,みさとさん,mozhi gengo さん,Taku さん(金田拓さん),lacolaco さん,り~みんさん,Lilimi さんです.

月刊 Helvillian は,helwa の活発なコミュニティ活動の賜物であり,「英語史をお茶の間に」届けるという目標を力強く推し進めてくれる存在です.helwa に参加している皆さんの活動の様子については,ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになり,とくとお聴きいただければ.

Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお薦めです.

この夏は hel活も熱いです.hellog 読者の皆さんには,ぜひ最新号の Helvillian を広めていただければと思います.

Helvillian 7月号については,Voicy heldio でもご紹介しています.「#1494. Helvillian 7月号が公開! --- 古英語を嗜もう」もお聴きください.

2025-07-02 Wed

■ #5910. 『英語語源ハンドブック』を「いのほた言語学チャンネル」で紹介しています [inohota][youtube][hee][kdee][notice]

同僚の井上逸兵さん(慶應義塾大学)と運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が,350回を迎えつつあります.2022年2月26日に開始し,毎週水曜日と日曜日の午後6時に定期的に配信してきました.チャンネル登録者は目下1.48万人で,言語学系のチャンネルとして少しずつ知られるようになってきました.皆さんのご支持に感謝致します.

6月29日(日)に配信された最新回が視聴回数5,000回を突破しました! 「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」をご覧ください.

動画の収録は『英語語源ハンドブック』の発売日である6月18日よりも前のことだったのですが,ちょうど本書の見本を手にしたばかりというタイミングだったので,私自身も興奮していました.

改めて本書のポイントを紹介します.本書はJACETの基本1000語を対象に,その各々の語源を英語史の専門家が丁寧に解説した,これまでにないタイプの語源本です.その最大の特徴は,単なる語源の羅列に終始していない点にあります.「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」([2025-06-19-1]) でも述べたように,本書は個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書である『英語語源辞典』に対し,語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」を促すことを目指しています.例えば,ある単語がどのような経緯で借用され,時代とともにどのように意味や形を変えてきたのか.その背景にある社会や文化の変化にも光を当てています.

また,英語学習者が抱きがちな「なぜ?」という素朴な疑問に答えるヒントも満載です.「#5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に」([2025-06-24-1]) で紹介したように,本書は英語史探求の「3点セット」の一角を担う存在として,より広い英語史の世界への入り口となります.英語を教えている先生方には授業のネタ帳として,学習者の方々には知識を深めるための副読本として,ぜひご活用いただきたい一冊です.

刊行前には Amazon 新着ランキングで「英語」部門にて第1位,また刊行後の4日間で紀伊國屋書店新宿本店の語学部門の週間売り上げランキングで第1位を獲得しています.ご好評いただきまして感謝しています.引き続き『英語語源ハンドブック』の応援をよろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-01 Tue

■ #5909. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANAの季刊誌『ていくおふ』第179号に掲載されています [notice][hel_education][helkatsu][standardisation][world_englishes][variety][variation][language_change]

【 はじめに 】

このたび,ANAホールディングズが発行する季刊誌『ていくおふ』第179号(2025年夏号)に,「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」と題するエッセイを寄稿いたしました.作り込んだ図表を含む8ページにわたる,中身の詰まった記事です.

なぜ航空業界の発行する雑誌に「英語史」の話題が,と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません.私も寄稿のお話をいただいたときには少し考え込んだのですが,航空といえば国際性,国際性といえば英語ですので,思ったよりも大きな飛躍はありません.考えているるうちに,むしろ英語史的な視点を導入するのにうってつけの機会ではないかと感じ始めました.

【 「標準英語」はいつから標準だったのか? 】

今回の記事では,1500年以上にわたる英語の歴史をふり返りながら,「標準化」と「脱標準化」という2つのベクトルのせめぎ合いに注目しました.英語はその誕生以来,外部の言語と接触し,地域的・社会的・文化的な要因によって常に姿を変えてきた言語です.

例えば中世の英語は,現代のような「正しい英語」という規範が存在しない,きわめて多様な状態にありました.ある時代にはフランス語に押されて地位を失いましたし,またある時代には,印刷術や教育制度の普及によって「標準英語」が形成されていくことになりました.しかし,それはロンドンの中・上流階級の言葉遣いをモデルにした,ふわっとして捉えどころのない虚構的な代物にすぎませんでした.

【 「世界諸英語」の時代へ――英語の多様性は今に始まったことではない 】

英語は紆余曲折を経て世界語となりましたが,一方でいまだに多様性に満ちた言語でもあります.現代の私たちは,アメリカ英語やイギリス英語だけでなく,インド英語,シンガポール英語,ナイジェリア英語など,英語の多様な「顔」と日常的に向き合っています.訪日観光客の増加や国際交流の進展によって,日本に暮らしながらも多様な英語に触れる機会が増えてきたので,この現状は理解するのに難しくないはずです.

様々な英語を聞いて「これって正しい英語なの?」と戸惑う場面もあるかもしれません.しかし,英語史をふり返ると,そうした多様性はむしろ英語本来の姿だとわかります.一度たりとも均質だったことはなく,むしろ常に揺れ,変わり続けてきた言語なのです.

この認識こそが,現代のグローバルな言語状況を読み解く上での出発点になります.

【 これからの英語との付き合い方とは? 】

本エッセイの締めくくりでは,こうした歴史的背景を踏まえたうえで,現代を生きる私たちが英語とどのように向き合うべきかについて,4点を指摘・提案しました.

1. 絶対的な「正しい英語」は存在しない

「標準英語」とは,歴史的・社会的に構築された規範であり,それ自体が一つの変種にすぎません.英語(ひいては言語)の本質は常に変化と多様性にあります.

2. 状況に応じた柔軟な運用がカギ

書き言葉/話し言葉,フォーマル/インフォーマルなど,目的に応じてスタイルを使い分ける力が求められます.「どれが正しいか」ではなく,「何が適切か」を見極める視点が大切です.

3. 多様な英語変種への寛容性と理解

世界中の非母語変種の英語に触れたとき,違和感や誤用と断ずる前に,その背景と特徴に目を向けることが重要です.

4. 英語史からの学び

発音と綴字の乖離,語彙の多さ,文法のゆれなど,英語の「なぜ?」に,たいていの場合,上手に答えてくれるのは「英語史」です.英語の歴史を知ることで,英語への視野が広がります.

英語が「世界の言語」としてさらに多様化し続けるなか,私たちはどのようにその変化とつき合っていくべきなのか.そのヒントを,英語史という長いスパンから探ってみませんか? 興味を持たれた方は,ぜひ本誌をお手に取ってみてください.

【 雑誌『ていくおふ』について 】

本エッセイは,ANAによる『ていくおふ』という季刊誌の記事として掲載されています.今回ご紹介した記事のほかにも,空間認知と建築体験に関する記事や,空港の地理学的考察などに関する記事をなども掲載されています.

『ていくおふ』第179号をご希望の方は,公式HPより詳細をご確認ください.ANA公式スマホアプリからも入手可能となっております.

なお,今回のエッセイについては,heldio にて「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」として配信していますので,そちらもぜひお聴きください.

・ 堀田 隆一 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」『ていくおふ』第179号(2025年夏号),ANAホールディングズ.2025年5月.33--40頁.

2025-06-26 Thu

■ #5904. 旺文社『Argument』春夏号にエッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」を寄稿しました [voicy][heldio][elt][obunsha][notice]

旺文社から発行されている英語の先生向け季刊誌『Argument --- 研究と指導』の2025年第1号(春夏号)に,巻頭エッセイを書かせていただきました.「素朴な疑問を大事に,英語史」と題する1ページの文章です.

『Argument』は高校英語科の教員に向けて限定配布されている情報誌で,その趣意としては次のようにあります.

日常の英語授業・教授法から大学入試・辞書・参考書の活用法,英検指導に至るまで幅広いトピックを先生方と共に考え,英語教育に役立つ情報を発信します.旺文社は先生方の「英語教育ネットワーク」の確立を目指しています.」

学校関係者であればこちらのHPよりより資料請求できますが,ご紹介の号については受付はすでに締め切られているとのことです.

一昨日,『Argument』に寄稿したエッセイと関連づける形で,Voicy heldio にて「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」」を配信しました.

今日の hellog 記事では,上記の heldio 配信回の内容をベースに,文章としてまとめ直したものをお届けします.

巻頭エッセイでは,私自身が英語史研究の道に進んだきっかけや,日々の研究・教育活動で最も大切にしている姿勢について述べました.その核心は,「答え」よりも「問い」,そして「スッキリ」よりも「モヤモヤ」が物事の探求において重要である,という点です.

私たちは何か疑問に思うことがあると,すぐにその「答え」を知りたがる傾向があります.インターネットで検索すれば,大概の問いには何らかの答えが見つかる時代です.答えが与えられ,疑問が解消されると,一種の快感が得られます.いわゆる「スッキリ」した状態です.もちろん,この快感自体を否定するつもりはありません.しかし,学問上の探求においては,この「スッキリ」を性急に求めすぎることは,かえって深い理解を妨げることになりかねないのです.

なぜなら,真に価値があるのは,多くの場合「答え」そのものではなく,その答えを導き出すに至った「問い」の立て方にあるからです.陳腐な問いからは陳腐な答えしか生まれません.一方で,「良い問い」を立てることができたならば,その探求は半ば成功したようなものです.これは逆説的に聞こえるかもしれませんが,「良い問い」とは,それ自体がすでに答えへの道筋を,あるいは答えの本質的な部分を内包しているものなのです.問題を正しく設定し,焦点を明確に定める行為そのものが,きわめて創造的な知の営みといえます.

この「答えよりも問いが大事」という考え方は,「スッキリよりもモヤモヤが大事」という姿勢とパラレルです.「スッキリ」が「答え」によってもたらされる一時的な安堵であるとすれば,「モヤモヤ」は「問い」を抱え続け,思考を巡らせている持続的な状態です.この「モヤモヤ」こそが,知的探求のエンジンであり,新たな発見を生み出すための不可欠な基盤となります.すぐに答えの出る問いは,私たちをそれ以上遠くへ連れて行ってはくれません.むしろ,なかなか答えが見つからず,頭の中で様々な可能性が渦巻いている「モヤモヤ」した状態こそが,思考を深め,対象への解像度を高めてくれるのです.

これは,実際には,学問上の探求に限った話ではありません.日々の学習や仕事において,ふと心に浮かんだ「なぜ?」という素朴な疑問を大切に育てること,すぐに「答え」を求めて解消してしまうのではなく,しばらくの間「モヤモヤ」として抱え続け,自分なりに考えてみること,その知的な我慢こそが,私たちをより深い理解へと導いてくれるのではないでしょうか.皆さんの心の中にある「モヤモヤ」は,未来の豊かな実りにつながる貴重な種なのかもしれません.

以下の heldio 過去回でも同趣旨でお話ししていますので,ぜひお聴きいただければ.

・ 「#510. 中高生に向けて モヤり続けることが何よりも大事です」(2022年10月23日)

・ 「#633. 答えを出すより問いを立てよ」(2023年2月23日)

・ 堀田 隆一 「素朴な疑問を大事に,英語史」『Argument』2025年第1号(2025年春夏号),旺文社.2025年5月.1頁.

2025-06-24 Tue

■ #5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に [notice][hee][kdee][kenkyusha][hel_education][helkatsu][review][hajimetenoeigoshi][dictionary]

一昨日の6月22日(日)の朝日新聞朝刊のサンヤツ広告にて,研究社から出版されている標題の3書籍が並んで登場しました.私自身が著者として直接関わっている『英語語源ハンドブック』(2025年)と『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』(2016年)の2冊に加え,この2年間強力に推し続けてきた『英語語源辞典』(1997年)も合わせて,私にとっては「夢の共演」のサンヤツ広告となりました.感慨もひとしおです.家宝として額縁に飾りたいほどです.

この3冊のうち『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の2冊の関係については,先日の記事「#5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係」 ([2025-06-19-1]) で論じました.『辞典』を個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」の書とするならば,『ハンドブック』は語源の世界全体を広く見渡し,様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」の書であると述べました.両者は競合するのではなく,むしろ相互補完的な関係にあり,両書を合わせることで英語語源学の探求が格段に豊かになる,というのがその趣旨でした.

では,そこに3冊目として拙著『はじめての英語史』(研究社,2016年)を加えると,どのような効果が現われるのでしょうか.結論から先にいえば,この3冊は英語史を探求するための基本的な「3点セット」になり得るのではないかと考えています.『辞典』と『ハンドブック』が主に単語・語彙の歴史に焦点を当てているのに対し,『はじめての英語史』は,それらの土台となる「英語史」そのものの考え方や全体像を提示する役割を担えるのではないかということです.

『辞典』や『ハンドブック』を読んでいて,例えばある単語の音変化の記述や,借用という現象そのものについて,より広い視点から理解を深めたいと感じることがあるかもしれません.個々の単語の語源(ミクロな視点)を真に味わうためには,英語がたどってきた歴史の大きな流れの理解(マクロな視点)が不可欠です.拙著『はじめての英語史』は,そのマクロな視点を提供することを目的として執筆した英語史入門書です(「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1]) を参照).

また,『辞典』と『ハンドブック』がその性質上,どうしても単語・語彙という側面に光を当てざるを得ないのに対し,『はじめての英語史』は発音,綴字,文法,社会言語学的な背景など,より多角的なトピックを扱っています.「なぜ3単現に -s を付けるのか?」「なぜ不規則動詞があるのか?」「なぜアメリカ英語では r をそり舌で発音するのか?」といった疑問は,直接的には単語の語源の問題ではありませんが,単語が使用されるコンテクストを形作ってきた点では,語彙の観点からも重要な問いではあります.単語・語彙の歴史は,言語の歴史という大きな織物の1側面です.言語の歴史には,ほかにも音韻史,文法史,社会史などの諸側面があるのです.

読者の皆さんの知的好奇心の羅針盤として,この3冊を次のように位置づけてみてはいかがでしょうか.まず『ハンドブック』を手に取り,英語語源学のおもしろさに触れます.そこから,特定の単語の由来を深く掘り下げたくなったら『辞典』へ手を伸ばします.一方で,その単語が生まれ,使われてきた時代の文法,発音,社会的な状況など,より広い背景に関心が湧いたら,英語史への扉として『はじめての英語史』へ.このように,3冊を相互に参照しながら,英語史の豊かな世界へ足を踏み入れていただければと思います.

朝日新聞の広告で並び立つことになったこの3冊ですが,そこには確かに連携関係があります.ぜひこの機会に「3点セット」を書棚に揃えていただき,英語史,そして語源探求の立体的なおもしろさを味わっていただければ幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-06-23 Mon

■ #5901. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦 [notice][hee][heldio]

2025年6月18日(水)に研究社より刊行された『英語語源ハンドブック』.ネット書店で購入された方も,リアル書店で手に取っていただいた方もいらっしゃるかと思います.

このたび,本書のプロモーション企画として『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジを始めています.これは,全国のリアル書店で本書がどのように陳列されているか,読者の皆さんに写真に収め,SNS に投稿していただくという企画です(撮影については,事前に書店員さんに許可を取っていただくようお願いします).企画の詳細については,1週間前の記事「#5894. 『英語語源ハンドブック』発売記念企画 (1) --- 「フォトチャレンジ」のお知らせ」 ([2025-06-16-1]) をご覧ください.

この企画の先陣を切るべく,発売日の翌日6月19日(木)に,『英語語源ハンドブック』チームメンバーのうちの4人,および研究社の営業担当者2人の計6人で都内の3書店を巡回してきました.巡回したのは,ジュンク堂書店池袋本店,丸善丸の内本店,紀伊國屋書店新宿本店です.これら都心の大規模書店で,どのような陳列状況になっているかを確認し,フォトチャレンジの狼煙を上げるのが目的でした.

当日の巡回の直後,居酒屋で涼を取りながら,チームメンバー4人で「感想戦」を収録したのが,6月20日(金)に Voicy heldio で配信した「#1482. 『英語語源ハンドブック』フォトチャレンジで都心の3書店めぐりをしてきました --- 4人の感想戦です.以下では,この heldio 配信回の内容を要約・補足する形で,書店めぐりの様子と「感想戦」のポイントを報告します.

まず,いずれの書店でも平積みやパネル展示などで,手厚く扱っていただいていたのが感動的でした.書店の方々が事前準備してくださっていたことがよく伝わりました.感謝する次第です.

ジュンク堂書店池袋本店では,専門書が豊富に並ぶなか,本書が語学書の中心に据えられており,存在感は抜群でした.丸善丸の内本店でも,新刊コーナーでの展開に加え,関連書との連携も図られており,書店員さんの熱意を感じることができました.紀伊國屋書店新宿本店では,見えやすい,手に取りやすい位置にドカンと並べていただき,幅広い層の読者にアピールできるよう工夫の凝らされた陳列が印象的でした.

まさにこのリアル書店ならではの創意工夫が,4人の感想戦でのメインの話題となりました.オンライン書店での購入が主流となりつつある現代において,リアル書店がどのように存在感を放っていくべきか,本書の陳列を通して考えさせられました.本書の隣に関連書籍を並べて相乗効果を図ったり,POPを絶妙な位置に立てて本書の魅力をアピールしてくださったりと,書店員さんのアイディアが,読者と本との出会いを演出していることを改めて認識しました.4人にとって,今回の書店めぐりは大人の社会科見学というべきものになりました.

書店でのマナーについても話題に上りました.書店で写真を撮る際には,必ず店員さんに許可を得ること,書店さんの営業の妨げにならないように配慮することが求められます.この hellog 記事をお読みになっている多くの方々におかれましては,ぜひマナーを守りつつフォトチャレンジ企画に参加し,全国津々浦々の書店から『英語語源ハンドブック』の陳列状況をご報告していただけますよう,お願いします.この数日のあいだにも,すでに多くの報告が SNS に上がってきています.

今回の書店めぐりを通じて,リアル書店という場所が単なる「本を売る場」ではなく,文化を育み,人々の知的好奇心を刺激する場であることを強く認識した次第です.書店さんに多謝.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow