2023-10-19 Thu

■ #5288. 「イギリスとケルトの英語」 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の第1章 [voicy][heldio][review][notice][world_englishes][celtic][scots_english][wales][irish_english][hel_education][we_nyumon][variety]

このブログでもすでに何度か紹介している新刊書『World Englishes 入門』の第1章「イギリスとケルトの英語」を執筆された和田忍先生(駿河台大学)と,直接対談する機会を得ました.一昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて配信しました.「#869. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 和田忍さんとの対談」です(15分ほどの音声コンテンツ).ぜひお聴きいただければ.

本書は文字通り世界英語 (world_englishes) に関する本ですが,その礎となる第1章は,実は凝縮された英語史概説となっています.つまり,古英語期以前から近代英語までを要領よくカバーした,18ページほどの英語史入門として読めるということです.

世界英語入門を謳う本書を手に取る読者の多くは,英米以外の英語の諸変種,例えばインド英語,シンガポール英語,ジャマイカ英語などの状況についてとりわけ知りたいと思っているのではないでしょうか.そのような読者にとっては,伝統的かつ主流派に属する英語変種であるイギリス英語やアメリカ英語には,むしろあまり関心が湧かないということもあるかと思います.

しかし,なぜ世界英語がこのように多様なのかという本質的な謎を解くためには,英語がたどってきた歴史の理解が欠かせません.その礎として,英語史の概略的な知識がぜひとも必要になります.第1章は,そのような位置づけとして読めるのではないかと思います.

しかも,単なる「イギリスの英語」ではなく「イギリスとケルトの英語」と「ケルト」がタイトルに添えてあるのが,心憎い演出です.英語は主に近代以降にイギリスの植民地支配を通じて世界展開していきますが,すでにその千年以上前から,ケルト人が住まっていたブリテン諸島において植民地支配の練習のようなことが行なわれていたからです.第1章は近代以降の英語の世界展開のミニチュア版を示してくれている --- そのような読み方が可能です.また,英語が歴史的に言語接触の多かった言語であることもよく分かる章となっています.

以下,第1章のなかの小見出しとコラムを挙げておきます.

1 英語のおこり --- 古代から中世末期まで

(1) ブリトン人とローマン・ブリテン

(2) ゲルマン人の襲来と英語のおこり

(3) ヴァイキングとノルマン・フレンチの影響

コラム ケルト文化の英語への影響

2 世界に広がる英語の原点 --- 近代英語以降

(1) 大母音推移とシェイクスピアの英語

(2) 辞書と文法書の発展

コラム ヴァイキングのことばの影響 --- 古ノルド語と英語の姉妹語

(3) 英語語彙の拡充

3 イングランド地域の英語

(1) 容認発音

(2) イングランド南部の英語 --- ロンドン近郊の英語から

(3) イングランド北部の英語 --- 南部の英語との比較から

コラム 大母音推移による音の変化

4 ケルト地域の英語

(1) ケルト地域とは

(2) スコットランドの英語

(3) ウェールズの英語

(4) アイルランドの英語

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2023-10-18 Wed

■ #5287. YouTube で OED を紹介しています [oed][youtube][notice][link][lexicography][voicy][heldio]

日曜日に配信した YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回は「#171. OED(オクスフォード英語辞典 --- Oxford English Dictionary)の特徴まるわかり!」です.本ブログでも何度となく登場している,世界最強の英語辞典 OED を一から導入しています.14分ほどの対談動画です.「OED ってよく聞くけど何?」という方は,ぜひご覧ください.画面の背景に OED 第2版の全20冊が並んでいます.

本ブログには OED の様々な側面を紹介する記事も多いですし,OED を実践的に用いて調査し執筆した記事も少なくありません(cf. oed の記事群を参照).今回の YouTube は OED とは何かという導入動画でしたので,同様にイントロ風の趣旨で執筆した記事,および Voicy heldio 配信回へのリンクを一覧しておきます.

・ 「#304. OED 制作プロジェクトののろし」 ([2010-02-25-1])

・ 「#638. 国家的事業としての OED 編纂」 ([2011-01-25-1])

・ 「#644. OED とヨーロッパのライバル辞書」 ([2011-01-31-1])

・ 「#898. OED2 と Web3 の比較対照表」 ([2011-10-12-1])

・ 「#2451. ワークショップ:OED Online に触れてみる」 ([2016-01-12-1])

・ 「#3544. 英語辞書史の略年表」 ([2019-01-09-1])

・ 「#4122. 物凄いツールが現われた --- OED Text Visualizer (beta)」 ([2020-08-09-1])

・ 「#4130. 英語語彙の多様化と拡大の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-17-1])

・ 「#4131. イギリスの世界帝国化の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-18-1])

・ 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

・ 「#4141. 1150年を越えて残らなかった古英語単語は OED から外されている」 ([2020-08-28-1])

・ 「#4172. 映画『博士と狂人』の原作者による OED 編纂法の紹介文」 ([2020-09-28-1])

・ 「#4198. 映画『博士と狂人』を観ました」 ([2020-10-24-1])

・ 「#5220. OED と World Englishes」 ([2023-08-12-1])

・ heldio 「#503. OED は歴史的原則にもとづく辞書」(2022年3月2日配信)

・ heldio 「#275. どれだけ長くかかっているのよ,OED の編纂?」(2022年3月3日配信)

上記にもありますが,OED 編纂をめぐる映画『博士と狂人』(原題 The Professor and the Madman)は必見です.

また,「#5158. 家入葉子・堀田隆一著『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)を改めて紹介します」 ([2023-06-11-1]) で紹介した『文献学と英語史研究』の第2章1.1節では,研究ツールとしての OED について詳しく紹介しています.

2023-10-17 Tue

■ #5286. 千葉慶友会で「英語はこんなにおもしろい」をお話ししてきました [notice][voicy][heldio][keiyukai][senbonknock][sobokunagimon][silent_letter][complementation][gerund][infinitive][impersonal_verb]

先週末の10月14日(土)の午後,船橋の某所で開催された千葉慶友会の講演会にて「英語学習に役立つ英語史 --- 英語はこんなにおもしろい」をお話ししました.事前の準備から当日のハイブリッド開催の運営,そして講演会後の懇親会のアレンジまで,スタッフの皆さんにはたいへんお世話になり,感謝しております.ありがとうございました.とりわけ懇親会では千葉慶友会内外からの参加者の皆さんと直接お話しすることができ,実に楽しい時間でした.

90分ほどの講演の後,その場で続けて Voicy heldio の生放送をお送りしました.前もって運営スタッフの方々と打ち合わせしていた企画なのですが,事前に参加予定者より「英語に関する素朴な疑問」を寄せていただき,当日の投げ込み質問も合わせて,私が英語史の観点から回答していくのを heldio でライヴ配信しようというものです.

そちらの様子は,昨日 heldio のアーカイヴにて「#868. 千葉慶友会での「素朴な疑問」コーナー --- 2023年10月14日の生放送」として配信していますので,お時間のあるときにお聴きください(1時間弱の長尺となっています).

6件ほどの素朴な疑問にお答えしました.以下に分秒を挙げておきますので,聴く際にご利用ください.

(1) 02:25 --- 外国語からカタカナに音訳するときに何かルールはありますか.この質問をする理由は,例えば本によって「フロベール」だったり「フローベール」だったりすることがあるからです.また,カタカナを英語らしく発音するコツはありますか.

(2) 14:43 --- 英語の「パラフレーズ」の歴史的遷移について,なにか参考資料をご存知でしたら教えていただければ嬉しいです.Academic Writing を勉強している途中で興味を持ちました.

(3) 21:34 --- 英単語には island など読まない文字があるのはなぜですか?

(4) 30:43 --- 世界における言語の多様性の問題,および諸言語は今後どのように展開(分岐か収束か)していくのかという問題

(5) 39:05 --- 動詞によって目的語に -ing をとるか to 不定詞をとるかが決まっているのはなぜですか?

(6) 44:05 --- なぜ英語には無生物主語構文があるのですか?

時間内に取り上げられたのは6件のみですが,他にも多くの疑問をいただいていましたので,いずれ hellog/heldio で取り上げたいと思います.

実は慶友会の講演と絡めての Voicy heldio ライブの千本ノックは初めてではありません.同様の雰囲気をさらに味わいたい方は,3ヶ月半ほど前の「#5179. アメリカ文学慶友会での千本ノック収録を公開しました」 ([2023-07-02-1]) もご訪問ください.

2023-10-10 Tue

■ #5279. Z の推し活 [notice][z][alphabet][ame_bre][greek][latin][french][academy][shakespeare][consonant][youtube][grapheme][link][spelling][helsta]

一昨日配信した YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回は「#169. なぜ Z はアルファベットの最後に追いやられたのか? --- 時代に翻弄された日陰者 Z の物語」です.歴史的に「日陰者 Z」と称されてきたかわいそうな文字にスポットライトを当て,12分ほど集中して語りました.これで Z が多少なりとも汚名返上できればよいのですが.

z の文字については,この hellog,および Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」等の媒体でも,様々に取り上げてきました.Z の汚名返上のために助力してきた次第ですが,さすがに Z に関する話題はこれ以上見つからなくなってきましたので,ネタとしてはいったん打ち切りになりそうです.

これまでの Z の推し活の履歴を列挙します.

[ hellog ]

・ 「#305. -ise か -ize か」 ([2010-02-26-1])

・ 「#314. -ise か -ize か (2)」 ([2010-03-07-1])

・ 「#446. しぶとく生き残ってきた <z>」 ([2010-07-17-1])

・ 「#447. Dalziel, MacKenzie, Menzies の <z>」 ([2010-07-18-1])

・ 「#799. 海賊複数の <z>」 ([2011-07-05-1])

・ 「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1])

・ 「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1])

・ 「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1])

・ 「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1])

・ 「#2925. autumn vs fall, zed vs zee」 ([2017-04-30-1])

・ 「#4990. 動詞を作る -ize/-ise 接尾辞の歴史」 ([2022-12-25-1])

・ 「#4991. -ise か -ize か問題 --- 2つの論点」 ([2022-12-26-1])

・ 「#5042. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第24回(最終回)「アルファベット最後の文字 Z のミステリー」」 ([2023-02-15-1])

[ heldio (Voicy) ]

・ 「#171. z と r の発音は意外と似ていた!」 (2021/11/18)

・ 「#540. Z について語ります」 (2022/11/22)

・ 「#541. Z は zee か zed か問題」 (2022/11/23)

[ helsta (stand.fm) ←数日前に始めました ]

・ 「#3. 動詞を作る接尾辞 -ize の裏話」 (2023/10/08)

ただし,いずれ Z に関する新ネタを仕込むことができれば,もちろん Z の汚名返上活動に速やかに戻るつもりです.皆様,これからも Z にはぜひとも優しく接してあげてくださいね.

2023-10-09 Mon

■ #5278. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています [notice][voicy][heldio][sobokunagimon][senbonknock]

10月5日(木)の午前11時過ぎより,事前に大学生より寄せられた英語に関する素朴な疑問に英語史の観点から回答する「千本ノック」 (senbonknock) のイベントを開催しました.その様子は Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送でお届けしましたが,収録した音源をアーカイヴにも残してあります.「#859. 10月5日の「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送」です.60分ほどの長さですので,お時間のあるときにお聴きください.

いずれもすぐれた「素朴な疑問」でした.疑問の抱き方が大事ですね.今回は10件の質問に回答しました.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきます.

(1) 01:00 --- なぜ疑問文の最後に ? をつけるのか.

(2) 06:08 --- 人称代名詞について単数形と複数形では I → we,he/she/it → they と変わるのに,you は複数形になっても変わらないのはなぜか.また,なぜ3人称の複数形では同じ they になるのか.

(3) 15:54 --- なぜイギリス英語とアメリカ英語で綴字が違うものがあるのか.同じ綴字を使ったほうが便利ではなかったのか.

(4) 21:50 --- なぜ Good morning. というのか.

(5) 25:44 --- なぜ英語ではアルファベットしか用いられないのか.

(6) 35:17 --- なぜ be 動詞は主語によって使い分けるのか.

(7) 39:45 --- なぜ Wednesday の d はなぜ発音しないのか.

(8) 44:10 --- なぜ不定冠詞 a は「エイ」と発音することがあるのか.

(9) 47:53 --- なぜ形容詞は名詞の後ではなく前につくのか.

(10) 52:29 --- doctor はなぜ or で終わるのか.

2023-10-08 Sun

■ #5277. よく聴かれている heldio 配信回20選 [voicy][heldio][helwa][notice]

本ブログの姉妹編というべき,毎朝6時に配信している Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」.おかげさまで2年5ヶ月ほど続いています.今年6月からはプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」も開始しており,この10月からは週3回(火木土)の午後6時に配信しています.通常配信と有料配信を含めた全配信回の一覧はこちらからどうぞ.

通常配信のなかから,とりわけよく聴かれている上位20回をご案内します.話題に広がりもありますので,この20回を流し聴きするだけでも,英語史の魅力が伝わるのではないかと思います.週末のゆったりした時間に,ぜひ耳からの学びを!

1. 「#333. 英語には借用語がやたらと多い!英語語彙にまつわる統計あれこれ」

2. 「#354. long と short は対等な反対語ではない?」

3. 「#318. can't, cannot, can not ー どれを使えばよいの?」

4. 「#322. butter, cheese, pepper ー 大陸時代に英語に入っていたラテン単語たち」

5. 「#338. fine と finish は同語源 --- 鍵は「切り裂く」!?」

6. 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」

7. 「#319. employee の ee って何?」

8. 「#390. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 7」

9. 「#336. 18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」

10. 「#391. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 8」

11. 「#317. dream, bloom, dwell ー 意味を借りた「意味借用」」

12. 「#331. 長い間英語には標準語がなかったって本当!?」

13. 「#384. morning 「朝」と mourning 「喪」は語源的に無関係」

14. 「#410. 「腕」 arm と「武器」 arms の関係」

15. 「#440. なぜ oneteen, twoteen ではなく eleven, twelve というの?」

16. 「#340. second, sect, sequence, sue, suit はすべて同語根!」

17. 「#353. 反対語っていろいろあっておもしろい!」

18. 「#522. many times ではなく many a time って何?」

19. 「#325. なぜ世界の人々は英語を学んでいるの?」

20. 「#653. 軽快な英語文化史エッセイ集『英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話』の紹介」

2023-10-04 Wed

■ #5273. 英語に関する最新統計 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の序章より [world_englishes][notice][hel_education][hel][statistics][demography][review][we_nyumon]

先日の記事「#5268. 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)」 ([2023-09-29-1]) で紹介したこちらの本,一般発売が開始となったようです.

これまで本ブログでもWorld Englishes (世界英語')については多く取り上げてきました (cf. (world_englishes)) .21世紀に入ってから英語学・英語史でも驚くほど注目されるようになった今をときめく話題です.この15年ほどを振り返ってみても,英語学・英語史を専攻する大学生の研究テーマとして大人気のトピックといってよいでしょう.この World Englishes の人気の高まりには,間違いなく社会的な背景があると考えています.この問題についていろいろな機会に書いたり話したりしてきましたが,今後も注目していく予定です.

そんな折りに,この『World Englishes 入門』が出版されました.これから,本書を参照しつつ本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,関連する話題を取り上げていくつもりですので,ぜひ伴走していただければ.

大石晴美・梅谷博之氏による「序章 World Englishes---世界諸英語」では,世界の言語や英語に関する最新の事実や統計が示されています.いくつか引用します.

・ 現在,世界には196か国が存在し,7000以上の言語が使われている.(p. 6)

・ 2022年11月,世界の総人口は80億人を超えた(世界人口推計 2022).そのうち英語を使用する人口(母語,第二言語,外国語としての英語使用者)は約14億5000万人,そのうち母語話者が約3億7000万,第二言語,外国語としての使用者は約10億8000万人である (Ethnologue 2022) .このことから非母語話者の数が母語話者の数をはるかに上回っていることがわかる.(p. 9--10)

・ 世界で,英語を公用語もしくは準公用語と定めている国は54か国である.4か国のうち1か国が英語を公用語や準公用語にしていることになる.(p. 10)

・ 世界のインターネット総人口は,約41億6000万人(全人口の69%)である (Internet World Stats 2023) .そのうち,26%が英語仕様人口であり,インターネット普及率が英語の広がりにつながっている.(p. 10)

・ 世界で上映されている映画のうち英語が用いられているのは8割以上である. (p. 10)

本書はコラムも充実しています.例えば,序章のなかの2つめのコラムにおいて「世界の英語を映画で学ぶ研究会」(京都府立大学)が紹介されています.すべての映画が観たくなってしまい,たいへん困っています.

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

2023-09-29 Fri

■ #5268. 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) [world_englishes][review][notice][hel_education][hel][toc][we_nyumon]

待望の世界英語 (World Englishes) に関する最新の入門書が,来週半ばに出版されます(税込定価2,640円;Amazon で予約受付中).私自身,とりわけここ数年間,英語史の観点から世界英語の現象に関心を寄せ,いろいろと考えたり執筆・講演などをしてきました.手に取りやすく読みやすい本書の出版は,この現代的な問題のおもしろさが広く一般に知られる好機となると期待しています.関係者よりご献本いただきまして,目下楽しく拝読しています(ありがとうございました!).

本書は,2012年に昭和堂より出版された『World Englishes---世界の英語への招待』(田中春美・田中幸子(編))の続編に当たる本です.前著から,執筆メンバー,文献,データなどにおいて大きく刷新が加えられています.考察対象とされる世界英語変種も幅広さを増し,知りたくても知り得なかった,盲点というべきアジア地域の英語変種 --- 例えば中東地域,韓国,中華世界,モンゴル,ミャンマー --- なども取り上げられています.

以下,目次と各章の執筆者を掲載します.

序章 World Englishes --- 世界諸英語(大石 晴美・梅谷 博之)

第I部 母語としての英語

第1章 イギリスとケルトの英語(和田 忍)

第2章 アメリカとカナダの英語(今村 洋美)

第3章 オーストラリアとニュージーランドの英語(岡戸 浩子)

第II部 公用語・第二言語としての英語

第4章 インドの英語(榎木薗 鉄也・加藤 拓由)

第5章 東南アジアの英語(大石 晴美)

第6章 アフリカの英語(山本 忠行)

第7章 カリブ海の英語(山口 美知代)

第III部 国際語・外国語としての英語

第8章 ヨーロッパと中東の英語(高橋 真理子)

第9章 日本の英語(今村 洋美)

第10章 韓国の英語(小林 めぐみ)

第11章 中華世界の英語(山口 美知代)

第12章 モンゴルの英語(梅谷 博之)

第13章 ミャンマーの英語(大石 晴美)

終章 World Englishes の未来(大石 晴美)

発音について(梅谷 博之)

これまでも繰り返し述べてきましたが,世界英語はすぐれて現代的なトピックのように見えますし,実際にそうなのですが,実のところ英語史との親和性が非常に強い領域です.むしろ歴史的次元を抜きにして世界英語を論じることはできないだろうと私は考えています.英語史の国際学会でも世界英語に関する研究発表部屋が特別に用意されることは珍しくなくなってきていますし,世界英語に関するハンドブックの章なども英語史研究者が執筆していることが多いです.さらにいえば,本書の序章と第1章は,合わせて事実上の英語史概説となっていると言ってよいでしょう(第1章の著者は英語史を研究している和田忍先生(駿河台大学)です).

これから熟読した上で,今後も本書から話題を取り上げつつ,本ブログ記事を執筆したり,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で紹介していきたいと思っています.ご著者の先生方で,もし heldio 対談などをお受けくださるようであれば,ぜひよろしくお願いいたします!

本ブログの世界英語に関する記事群へは world_englishes よりご訪問ください.

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

2023-09-25 Mon

■ #5264. Voicy heldio で khelf の「ゼミ合宿収録シリーズ」が始まっています [khelf][khelf-conference-2023][seminar][hel_education][voicy][notice][cmc][net_speak][aokikun]

「#5259. khelf のゼミ合宿中です」 ([2023-09-20-1]) で触れたとおり,先週の9月21日(火)から23日(木)にかけて,khelf 所属の現役の学部生と大学院生とともに,泊まり込みゼミ合宿を実施しました.

初日と2日目は主に「ポスターなしポスターセッション」にて互いの個人研究の経過報告を聴き,質問や助言を交わし合うという形で進めました.そして,最終日3日目の朝には,3--4人1組でグループを組み,10分ほどの英語史・英語学に関する音声コンテンツを準備し,私の立ち会いのもと Voicy heldio の収録をするという課題を課しました.heldio 出演ではすでにベテランの院生もいればまったく初めての学部生もいるということで,すべてがスムーズに運んだわけではありませんが,それぞれのグループが工夫を重ね,独自の音声コンテンツができあがりました.

「ゼミ合宿収録シリーズ」開始ののろしとなる一昨日の院生たちによるコンテンツ「#845. ゼミ合宿最終日の朝,大学院生4人と雑談」配信に引き続き,今朝も「#847. ゼミ合宿収録シリーズ (1) --- khelf 会長の青木くんと学部生3名による emoji と CMC」を配信しました.

今朝の回では,多くの現代人が関心を寄せる絵文字 (emoji) と CMC (computer-mediated communication) が話題となっています.khelf 会長の青木輝さん主導による,学部生学生たちとの対談回となっています.hellog と heldio の関連回として以下を挙げておきます.

・ hellog 「#808. smileys or emoticons」 ([2011-07-14-1])

・ hellog 「#1664. CMC (computer-mediated communication)」 ([2013-11-16-1])

・ heldio 「#816. ネット時代の言葉遣い --- CMC (生放送のアーカイヴ)」

絵文字と CMC の話題は,10月に khelf より発行される予定の『英語史新聞』第7号のなかでも取り上げられる予定です.関連して khelf 公式のX(旧ツイッター)アカウント @khelf_keio も,ぜひフォローしていただければと思います.

2023-09-24 Sun

■ #5263. 10月7日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第3回「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」 [asacul][notice][writing][spelling][orthography][me][standardisation][me_dialect][norman_conquest][link][voicy][heldio]

約2週間後の10月7日(土)の 15:30--18:45 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第3回となる「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」が開講されます.

今回の講座は,全4回のシリーズの第3回となります.シリーズのラインナップは以下の通りです.

・ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり(春・4月29日)

・ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ(夏・7月29日)

・ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄(秋・10月7日)

・ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して(冬・未定)

これまでの2回の講座では,まず英語史以前の文字・アルファベットの起源と発達を確認し,次に古英語期(449--1100年)におけるローマ字使用の実際を観察してきました.第3回で注目する時期は中英語期(1100--1500年)です.この時代までに英語話者はローマ字にはすっかり馴染んでいましたが,1066年のノルマン征服の結果,「標準英語」が消失し,単語の正しい綴り方が失われるという,英語史上でもまれな事態が展開していました.やや大げさに言えば,個々の英語の書き手が,思い思いに好きなように単語を綴った時代です.これは秩序崩壊とみればネガティヴとなりますが,自由奔放とみればポジティヴです.はたしてこの状況は,後の英語や英語のスペリングにいかなる影響を与えたのでしょうか.英語スペリング史において,もっともメチャクチャな時代ですが,だからこそおもしろい話題に満ちています.講座のなかでは中英語原文も読みながら,この時代のスペリング事情を眺めてみたいと思います.

講座の参加にご関心のある方は,ぜひこちらのページよりお申し込みください.対面のほかオンラインでの参加も可能です.また,参加登録された方には,後日見逃し配信としてアーカイヴ動画へのリンクも送られる予定です.ご都合のよい方法でご参加ください.全4回のシリーズものではありますが,各回の内容は独立していますので,単発でのご参加も歓迎です.

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事,および Voicy heldio 配信回もご参照ください.

[ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり ]

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ hellog 「#5119. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」の第1回を終えました」 ([2023-05-03-1])

[ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ ]

・ hellog 「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1])

・ heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

・ hellog 「#5207. 朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を終えました」 ([2023-07-30-1])

[ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄 ](以下,2023/09/26(Tue)の後記)

・ heldio 「#848. 中英語の標準なき綴字 --- 10月7日(土)の朝カルのシリーズ講座第3回に向けて」(2023年9月26日)

2023-09-22 Fri

■ #5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結 [voicy][heldio][dictionary][kenkyusha][notice][kdee]

この2ヶ月間ほど,ひょんなきっかけから,寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の推し活を強力に進めてきました.この推し活においてとりわけ重要な契機となったのが,研究社会議室でのインタビューです.インタビューの様子を音声収録したものを,3週間,3回にわたって Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 で配信してきました.一昨日第3弾が公開され,シリーズ完結となりました.

・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」

・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」

・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」

『英語語源辞典』の魅力,そして研究社における辞書作りの伝統と「匠の技」について,たっぷりインタビューで伺いました.私にとってもたいへんに勉強になる社会科見学でした.リスナーの皆さんにも,縁の下の力持ちである辞書作りに携わる方々の地道な仕事振り,職人技,矜持のほどが伝わったのではないでしょうか.私自身も,これから辞書を一枚一枚繰るたびに「ありがたやぁ」と唱えてしまいそうです.深く感謝しつつ今日も辞書を引き続けます!

今回のインタビューに応じていただきました小酒井英一郎さん(元研究社印刷社長),星野龍さん(研究社編集部長),中川京子さん(研究社編集部課長)には,改めてこの場を借りて感謝致します.また,対談のアレンジをしていただいた研究社の関係の方々にも御礼申し上げます.ありがとうございました.(他の辞書の話題,さらに辞書作り一般の話題について,もっと伺いたいくらいですので,またよろしくお願いいたします!)

今回のインタビューに先立つ『英語語源辞典』の推し活につきましては,「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1]) をご参照ください.

今後も『英語語源辞典』の推し活を続けます.Voicy heldio などで何か企画を考えたいと思っています.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2023-09-20 Wed

■ #5259. khelf のゼミ合宿中です [khelf][khelf-conference-2023][seminar][hel_education][voicy][heldio][helwa][notice]

昨日9月19日(火)から2泊3日で khelf(慶應英語史フォーラム)のゼミ合宿を実施しています.コロナ禍でしばらく中断しており,4年振りの泊まり込み合宿となりました.解放感がありますね.

学部生・院生の合同合宿で,オフィシャルセッションでは各自の個人研究について進捗状況を報告しつつ,これまでの研究成果を披露してもらっています.発表形式は通常のプレゼンではなく,コロナ下でゼミとして新規に開発してきた「ポスターなしポスターセッション」です.いわゆるアクティヴラーニングの一形態で,そのかしこまらないスタイルは学術発表界における「立食パーティ」と称してもよい代物です.昨日の初日は主に院生と学部4年生が,2日目となる本日は主に学部3年生が,夏休みの研究成果をそれぞれ発表しています.

日中はみっちり皆で研究発表を通じて英語史を勉強しますが,アフター5はお楽しみです.グラスを片手に学部生・院生・教員が交わり,英語史のことやそれ以外のことを自由に語らっています.やおら Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送収録をスタートさせる可能性もありますので,その際には,ぜひ khelf ゼミ合宿の愉快な様子をお聴きください.

実際,昨晩はプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) で「【英語史の輪 #32】ゼミ合宿でのお悩み相談」のライヴ放送をお届けしました.

関連して khelf 公式のX(旧ツイッター)アカウント @khelf_keio も,ぜひフォローをお願いします.

2023-09-17 Sun

■ #5256. heldio/hel活応援リンク集 [notice][hel_education][voicy][heldio][khelf][heldio_community][link]

本ブログの読者の皆さんを含めまして,日頃多くの方々より「英語史活動」 (hel活)への応援をいただいています.今回はとりわけ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時に配信)でのhel活を後押ししていただいている方々への感謝の意味を込め,リンク集を作成しました.heldio の紹介にとどまらず,配信回と連動した記事も公開されていますので,ぜひ訪問していただければ.

・ リスナー kitako さんによる日々の配信回のインスタストーリーでの紹介:毎日ご紹介ありがとうございます

・ リスナー umisio さんによる note での批評記事:ユーモアを含めた鋭いコメント,いつもありがとうございます

・ リスナーしゅがさんによる埼玉慶友会メルマガのバックナンバー "helmaga":目下3号まで公開されています

・ リスナー Kyu3 さんのブログ:heldio をお薦め番組としてご紹介いただいています

・ リスナー Karl さんのブログ:heldio を「英語の素朴な疑問」を大切にする番組としてご紹介いただいています

・ 菊地翔太先生(専修大学)の HP:heldio にもたびたび出演していただきお世話になっています

・ 最大の heldio 支援組織 khelf (慶應英語史フォーラム):内輪ですみません

上記はウェブ上で私が気づいた範囲内でのリンク紹介にとどまり,まったく網羅的ではないだろうと理解しています.ほかにも一般リスナーの皆さん,プレミアムリスナー限定配信チャンネルをお聴きのコアリスナーの皆さん,対談回などへの歴代出演者の皆さん,SNS上でコメントを盛り上げてくださっている皆さんにも感謝いたします.

heldio 関連でお気づきのリンク先を見つけましたら,ぜひ Voicy のコメント欄などを通じて,随時お知らせいただければ幸いです.

最後に,私の X(旧ツイッター)上のアカウント @chariderryu にて「heldio コミュニティ by 堀田隆一」というコミュニティを展開し始めている旨,お知らせします.承認制のコミュニティですが,基本的にはメンバーリクエストをいただければお入りいただけますので,ぜひご参加ください.コミュニティの趣旨は以下の通りです.

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のリスナーさんどうしの交流と情報発信の場です.heldio やそこで配信された話題を「待ち合わせ場所」として,英語史やその他の話題について自由にコメント・質問・議論していただければ.heldio が広く知られ「英語史をお茶の間に」届けることができればよいなと.

2023-09-16 Sat

■ #5255. Voicy heldio の「ゼロから学ぶはじめての古英語」シリーズへご好評いただいています [oe][masanyan][ogawashun][hel_education][voicy][heldio][runic][anglo-saxon][link][notice][alfred][beowulf][proverb][heldio_community][hajimeteno_koeigo]

毎朝6時に音声配信している Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「ゼロから学ぶはじめての古英語」シリーズが始まっています(不定期で無料の配信です).第3回まで配信してきましたが,嬉しいことにリスナーの皆さんにはご好評いただいています.各配信回の概要欄やチャプターに紐付けられたリンク先に,題材となっている古英語のテキストなども掲載していますので,そちらを参照しながら聴いていただければと思います.これまでの3回では,アルフレッド大王,古英語の格言,叙事詩『ベオウルフ』に関係する文章が取り上げられています.本当に「初めての方」に向けての講座となっていますので,お気軽にどうぞ.

ナビゲーターは英語史や古英語を専攻する次の3人です.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか),khelf(慶應英語史フォーラム)元会長の「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学),および堀田隆一です.3人で楽しそうに話しているのが魅力,との評価もいただいています.

毎回,厳選された古英語の短文を取り上げ,文字通り「ゼロから」解説しています.日本語による解説つきで気軽に始められる「古英語講座」なるものは,おそらくこれまでどの媒体においても皆無だったのではないでしょうか(唯一の例外は,まさにゃんによる「毎日古英語」かもしれません).このたびのシリーズは,その意味では本邦初といってよい試みとなります.ナビゲーター3人も,肩の力を抜いておしゃべりしていますので,それに見合った気軽さで聴いていただければと思います.

本シリーズのサポートページとして,まさにゃんによる note 記事「ゼロから学ぶはじめての古英語(#1~#3)」が公開されています.また,X(旧ツイッター)上の「heldio コミュニティ by 堀田隆一」にて関連情報も発信しています.このコミュニティは承認制ですが,基本的にはメンバーリクエストをいただければお入りいただけますので,ぜひご参加ください.

シリーズの第4弾もお楽しみに!

2023-09-02 Sat

■ #5241. ニックネームを語ろう --- 明日9月3日(日)19:00 からの Voicy heldio 生放送企画のご案内 [name_project][onomastics][personal_name][voicy][heldio][helwa][notice]

「#5217. 「名前プロジェクト」が立ち上がりました」 ([2023-08-09-1]) でお知らせした通り,身近な研究仲間とともに名前(=固有名)に関する研究プロジェクトが始動しています (cf. name_project) .向こう数ヶ月間,khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) のリスナーさんを巻き込む形で,名前について縦横無尽に考えていきたいと思っています.本ブログ読者の方も,ぜひ名前談義に加わっていただければと.

プロジェクトについては,heldio にて「#799. 「名前プロジェクト」立ち上げ記念収録 with 小河舜さん,矢冨弘さん,五所万実さん」でも紹介していますので,ぜひお聴き下さい.

「名前プロジェクト」の最初の公開イベントとして,明日9月3日(日)19:00 より60分ほど Voicy heldio で生放送を配信する予定です.パーソナリティは,「名前プロジェクト」の主要メンバーである小河舜さん(フェリス女学院大学ほか),矢冨弘さん(熊本学園大学),五所万実さん(目白大学),そして私,堀田隆一の4名が務めます.

生放送のお題は「ニックネームを語ろう【名前プロジェクト企画 #1】」です.一昨日の8月30日の heldio 通常配信にて「#821. ニックネームを語ろう --- 9月3日(日) 19:00--20:00 の生放送のためにリスナーの皆さんへの呼びかけ」を配信しましたので,生放送に先立ちウォーミングアップとして,そちらをお聴き下さい.

上記の配信回のコメント欄を通じて,リスナーの皆さんに,ニックネームに関する様々な情報や考察を寄せていただいています.すでに多くのコメントが投稿されてきていますが,生放送の本番直前まで受け付けていますので,どしどしお寄せ下さい.生放送では,皆さんからのコメントを読み上げるなどしながら,ニックネーム論を展開していきたいと思っています.

2023-09-01 Fri

■ #5240. Voicy heldio で「ゼロから学ぶはじめての古英語」シリーズが始まりました [oe][masanyan][ogawashun][hel_education][voicy][heldio][runic][anglo-saxon][link][notice][hel_education]

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の配信で,待望の(?)の古英語入門講座がスタートしました.「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」です(上記の左側のパネル).シリーズ初回のメインパーソナリティは小河舜さん(フェリス女学院大学ほか),そして進行補佐が「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)と私,堀田隆一です.

初回ということで,古英語の短い1文のみを素材として導入しています.9世紀に文武両道で活躍したウェセックスのアルフレッド大王 (King Alfred) による言葉です.大英図書館のサイトの King Alfred's Translation of the Pastoral Care より,写本画像が閲覧できます.

Þeos boc sceal to Wiogora ceastre

今回取り上げるのはこの短い文のみですが,実はここに古英語とアングロサクソン文化の様々な側面が凝縮されているのです.小河さんが,それを解凍し,やさしく解説しくれています.また,まさにゃんもこちらの note 記事にて補足を加えてくれています.

私自身も,今朝の Voicy 配信で補足のお話しをお届けしています.「#823. 昨日の「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1」の補足と関連過去回」をお聴き下さい(上記の右側のパネル).今朝の配信では関連する過去回に多く言及しましたが,Voicy から直接飛ぶには不便かと思いますので,以下にリンクを張っておきます.この週末などのお時間のあるときに,今回の例文 "Þeos boc sceal to Wiogora ceastre" と関連付けて,古英語とアングロサクソンの世界に浸っていただければと思います.

シリーズ第2回も近日公開予定ですので,お楽しみに! 初回へのご感想やご意見も Voicy のコメントよりお寄せいただけますと幸いです.

[ 指示代名詞 this をめぐる謎 ]

・ 「#233. this, that, the などの th は何を意味するの?」

・ 「#274. 不定指示形容詞の this」

・ 「#432. なぜ短縮形 that's はあるのに *this's はないの?」

・ 「#493. 指示詞 this, that, these, those の語源」

[ 名詞 book の深すぎる歴史 ]

・ 「#661. book と beech --- 本とブナの関係は?」

・ 「#662. 印欧祖語の故郷をめぐるブナ問題」

[ 衰退気味の shall の諸相 ]

・ 「#218. shall と will の使い分け規則はいつからあるの?」

・ 「#530. 日本ハム新球場問題の背後にある英語版公認野球規則の shall の用法について」

[ 前置詞の to もあるけれど不定詞マーカーの to にも注目を ]

・ 「#645. to 以外の不定詞マーカー」

・ 「#688. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるの?」

[ イングランド地名についてアレコレ ]

・ 「#306. 市川誠先生との対談 長万部はイングランドか!?」

・ 「#349. 市川誠先生との対談 「ウスター」と「カステラ」,「レスター」と「リア王」」

・ 「#819. 古英語地名入門 with 小河舜さん」

[ 古英語一般の理解のために ]

・ 「#148. 古英語期ってどんな時代?」

・ 「#149. 対談 [[「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」

・ 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」

・ 「#628. 古英語の単語はどれくらい現代英語に受け継がれているの?」

・ 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」

2023-08-30 Wed

■ #5238. 「言語化」という表現が流行っているようですが [voicy][heldio][notice]

先日,ひょんなきっかけから,最近の日本語で流行言葉となっている感のある「言語化」という表現について考え,論じる機会を得ました.

「言語化」は,近年多くのビジネス書のタイトルを飾っており,いわばトレンドワードといってよさそうです.日本語での日常の話し言葉や書き言葉でよく使われており,私も学生とのやりとりを通じてよく耳にします.

私自身は「言語化」という表現に違和感を覚えており,用いるときはあるにせよ,かなり控えめに用いていると思います.今回,自身の違和感の正体を探り,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で3回にわたって発信しました.つまり「言語化」について音声で言語化してみた次第です.

・ 「#809. 「言語化」という表現が流行っているようですが」(8月18日朝配信)

・ 【英語史の輪 #23】verbalization 「言語化」入門(8月18日夜配信)(←こちらは月ごとの有料配信の1本としてです)

・ 「#812. 「言語化」に対してちょっと一言 --- 言語学者の視点から」(8月21日朝配信)(←こちらは Voicy のトークテーマ企画「#言語化しよう」に参加しての配信です)

とりわけ #809 と #812 の配信回については,多くの方々に聴いていただきました.コメントもたくさんいただき,「言語化」という表現に違和感を抱いている人は私自身以外にも少なくないという実感を得ました.また,Voicy のトークテーマ企画「#言語化しよう」からは,様々なパーソナリティの「言語化」観を聞くことができ,今回の議論のためにおおいに参考になりました.皆さんもぜひいろいろと聴取してみた上で,この話題についてお考えいただければと.

とりわけ #809 の配信回のコメント欄が,リスナーの皆さんからの議論で盛り上がっていますので,ぜひ今からでもそちらに参入していただき,コメントを投げていただければと思います.

まだまだ議論していけそうなお題ですね.

2023-08-15 Tue

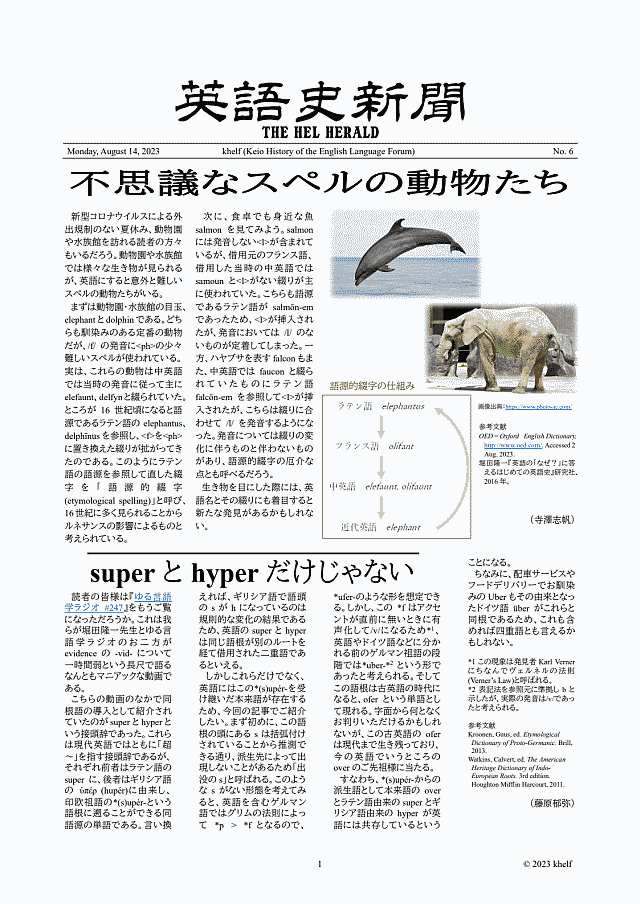

■ #5223. 『英語史新聞』第6号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

昨日8月14日,khelf(慶應英語史フォーラム)により『英語史新聞』第6号がウェブ公開されました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

第6号公開は,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じてこちらのツイートでも案内しています.リツイートなどを通じて「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただけますと幸いです.

今回も khelf の『英語史新聞』第6号の編集委員および執筆者の皆がベストを尽くしてくれました(関係者一同ありがとう!).以下が記事のラインナップです.

・ 不思議なスペルの動物たち

・ super と hyper だけじゃない

・ Buffalo と buffalo と buffalo?

・ The Data ARE!?

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第2回 矢冨弘先生(前編)」

・ コトバと身体の共創関係 --- 意味と方向感覚のつながり ---

第4号から始まっている目玉の新企画「英語史ラウンジ by khelf」では,英語史研究者へのインタビュー記事が掲載されます.今回注目する研究者は矢冨弘先生(熊本学園大学)です.記事でも触れているとおり,矢冨先生には khelf でもたびたびお世話になっており,Voicy heldio にも何度も出演していただいています.

さて,『英語史新聞』は昨年4月に創刊号を発行して以来,おおよそ3ヶ月に1度のペースで発行し続け,1年半が経ちました.ここまで続けて来られましたのも読者の皆様のおかげです,ご愛読ありがとうございます.最新号も含めまして『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただくことができます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としましては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,こちらに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

2023-08-14 Mon

■ #5222. 「英語は(私にとって)○○である」 --- heldio リスナーさんから寄せられた回答集 [voicy][heldio][notice][khelf][metaphor][conceptual_metaphor]

「#5219. あなたにとって英語とは? --- 明後日8月13日(日)19:00--20:00 の Voicy heldio 生放送企画のお知らせ」 ([2023-08-11-1]) でご案内した通り,昨晩,khelf(慶應英語史フォーラム)協賛のイベントとして,heldio 生放送をお届けしました.ライヴで聴取・参加いただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.英語は世界の多くの人々が共有するコミュニケーションの道具ではありますが,それを学び,用いている個々人の英語に対する思いは本当にそれぞれですね.皆さん一人ひとりが異なる英語観をもって英語と付き合っていることがよく分かりましたし,何よりも各回答の心に関心してしまいました.

1時間弱の生放送の様子は,今朝の通常配信としてアーカイヴに置いてあります.「#805. 「英語は○○である」 ― あなたにとって英語とはなんですか?(生放送)」をお聴き下さい.

今回の呼びかけと関連する最近の関連過去回も挙げておきます.

・ 「【英語史の輪 #18】「英語は(私にとって)○○です」企画の発進」

・ 「【英語史の輪 #19】「私にとって英語は○○です」お披露目会

・ 「#800. 「英語は(私にとって)○○です」を募集します --- (日)の生放送に向けたリスナー参加型企画」

・ 「#803. 中山匡美先生にとって英語とは何ですか? --- 「英語は○○です」企画の関連対談回」

・ 「#804. 今晩7時の生放送を念頭に英語学者4名に尋ねてみました「あなたにとって英語とは何?」 --- 尾崎萌子さん,金田拓さん,まさにゃんとの対談」

今回リスナーの皆さんから寄せられた回答(とその心)は,主にこちらとこちらのコメント欄に集まっています.以下にざっと回答を一覧しておきます(本当はもっと書き込まれているので,ここに示したのは抜粋にすぎません).回答の多くには「私にとって」が付されていましたが,ここでは一律に省いて提示しています.

・ 英語はナビゲータである

・ 英語は手がかりである

・ 英語(学習)は大ベストセラー本である

・ 英語は料理である

・ 英語はアクセサリーである

・ 英語とは飴玉の一つである

・ 英語は対岸の街である.

・ 英語は「気になるアイツ」である

・ 英語は「自己肯定感」である

・ 英語は「宿命」である,あるいは「神様のいたずら」である

・ 英語は腐れ縁の幼なじみである

・ 英語は言葉の捉え方を激変させた「味変(あじへん)スパイス」のような存在である

・ 英語とは「終わりのない旅~Never Ending Journey」である

・ 英語とは「日本刀」のようなものである

・ 英語は好奇心への扉である

・ 英語は「未知との遭遇」である

・ 英語はA語である

・ 英語はバイキング料理である

・ 英語は二台目の捨象装置である

・ 英語は「第二母語」である

・ 英語は私のこどもたちの第一言語である

・ 英語は「人生を変えたもの」である

・ 英語は多くの日本人にとって「眠れる獅子」である

・ 英語は鍵である

・ 英語は人間が世界を頭で理解するのではなく心で感じる経験を与えてくれるものである

・ 英語は使っている言語の語彙の説明を上達させてくれるものである

・ 英語学習は下りエスカレーターを登る様なものである

・ 英語とは「生きる糧」である

・ 英語は筋肉である

・ 英語は歴史的存在である

・ 英語は糊である

・ 英語は海苔である

・ 英語はノリである

・ 英語は則(のり)である

・ 英語は宣り(のり)である

・ 英語は,大木の奥まったところから細々と生えていたのに途中から急にどんどん太く成長して,先端は一番日当たりのいいところまで伸びている妙な枝である

・ 英語学習はダイエットである

・ 英語は不思議な樹である

・ 英語は「ずっと気になっているカッコいい同級生」である

・ 英語は親友である

・ 英語は憧れであり葛藤であり片思いである

・ 英語は打ち込めるゲームである

・ 英語は杖である

・ 英語は永遠の憧れである

・ 英語は現代日本人の教養である

・ 英語は私にとって生涯の趣味である

・ 英語はコンプレックス商法の恰好の商材である

・ 英語は人格である

・ 英語(学習)とは鏡である

・ 英語はアイドル(偶像)である

・ 英語は会いに行けるアイドル」 (AKB48) である

・ 英語は(日本語話者にとって)一番やさしい第二言語です

・ 英語とは美空ひばりである

・ 英語とは人生の中で見つけた青い鳥である

・ 英語は徳川家康である

・ 英語はピアノである

・ 英語は「別れても好きな人」である

・ 英語は許嫁である

・ 英語は人間関係である

・ 英語はドイツ語の姉妹言語である

2023-08-12 Sat

■ #5220. OED と World Englishes [world_englishes][elf][oed][variety][notice]

先日 OED Online のインターフェースが突如変更された.見栄えや操作性が大幅に変化したため,毎日のように OED を利用している1ユーザーとしては,かなり戸惑ってしまったし,今もまだ戸惑っている.変更直後には大学院生などと「困ったねぇ」とやりとりしたほとだ.

ただ,新インターフェースに慣れるために,当てもなくサイトをブラウズしていたら,これまで気づかなかった記事なども多く発見できた.今回紹介する World Englishes の項もその1つだ.

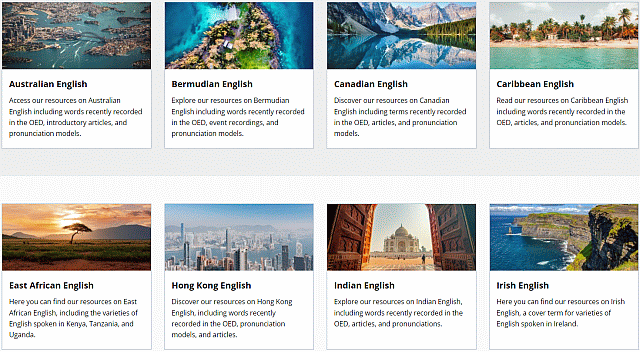

OED は2028年に初版が出版されて100周年を迎える.その "The OED100 project" に向けて,OED は世界英語への関心を高めていくことに積極的な姿勢を示している.OED の編纂が始まった19世紀後半には,英語はまだ「真の世界語」ではなかった.しかし,現在では英語は17億5千万人の話者人口を擁する(British Council による調査)リンガフランカとして事実上の世界語となっている.とりわけこの100年を振り返ると,世界中で様々な英語の変種が出現し,標準化し,場合によっては規範化される世紀だった.OED も世界英語をめぐるこの急激な変化を反映し,様々な変種で一般的に使われている語句やその発音を積極的に採録していく姿勢を示している.

上記のページは,OED が World Englishes に関する情報を提供するハブとなっており,リンクの張られているコンテンツを読み視聴していくだけでも,おおいに勉強になるだろう.とりわけページ下部に配置されている,各変種の案内へのリンクは重要である.OED は着実に進化している!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow