2022-09-02 Fri

■ #4876. 国立民族学博物館で言葉の特別展が始まっています! [notice][linguistics][sign_language][world_englishes]

昨日9月1日,国立民族学博物館にて特別展「Homō loquēns 「しゃべるヒト」~ことばの不思議を科学する~」がオープンしました.11月23日まで開催しています.言葉に関するお祭り的なイベントですね.先行チラシはこちらです.

ヒトの言語能力,手話言語,言語の多様性など,コトバを巡る広い話題をカバーする特別展です.コトバに関心のある本ブログの読者にもお薦めです.関連して私設★民博言語展示応援団というブログも開かれているようです.

近代における英語の世界的拡大と多様性の展示について,わずかばかりですが関わらせていただきました.私自身はまだ訪問していないのですが,機会をとらえて大阪に出かけたいと思います!

2022-09-01 Thu

■ #4875. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」のご案内 [asacul][notice][world_englishes][link][voicy][heldio][variety][ame][bre][me_dialect][dialectology]

ちょうど1ヶ月後のことになりますが,2022年10月1日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ「英語の歴史と世界英語」の第3回講座「英米の英語方言」を開講します.対面・オンラインのハイブリッド講座として開講される予定です.ご関心のある方は,ぜひ参加をご検討ください.シリーズ講座ではありますが,毎回独立した講座となっていますので,第1回,第2回に参加されていない方もご安心ください.詳細とお申し込みはこちらの公式ページよりどうぞ.第3回講座の概要は以下の通りです.

現代の「世界英語」を構成するさまざまな変種は,英語の諸方言とみることができます.実際,英語の歴史において方言は常に多様な形で存在し続けてきており,決して現代に特有の現象ではありません.アメリカ英語にも多くの方言が,イギリス英語にはさらに多くの方言がありましたし,今もあります.つまり「世界英語」は,歴史的な英語諸方言の延長線上にある現象なのです.英米方言,および諸方言の対極にある標準語の役割にも注目します.

21世紀の世界英語 (World Englishes) も,英語史を通じて存在し続けてきた英語諸方言も,様々な英語の集合体という点では変わりありません.多様性が展開する舞台こそ,狭いブリテン島から広い地球へと拡がってきましたが,本質的に新しいことが生じているわけではありません.現代世界で英語に生じている出来事は,歴史的には必ずしも特別なものではないのです.

とはいえ,もちろんすべてが同じわけでもありません.そのような異同を考えることで,現代の世界英語現象の特殊性をも浮き彫りにしていきたいと思います.かつての英語の多様性を振り返るに当たって,2大英語国である英米の諸方言に焦点を当てます.

第3回講座についてもう少し詳しく知りたい方は,予告編として Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を通じて「#454. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」」を配信していますので,そちらをお聴きください.

シリーズ講座の第1回,第2回については,以下の hellog や heldio でも取り上げています.こちらも参考までにどうぞ.

・ hellog 「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1])

・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」 (2022/05/22)

・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」 (2022/06/13)

・ hellog 「#4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内」 ([2022-07-01-1])

・ heldio 「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」 (2022/06/28)

2022-08-30 Tue

■ #4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][elt][etymology][french]

この「hellog~英語史ブログ」では,定期的に読者の皆さんに英語史の学びを奨励してきました.この夏の間に英語(学)の学びを深め,そこから英語史にも関心が湧き始めたという方もいるかと思いますので,このタイミングで改めて英語史の学びをお薦めしたいと思います.ちなみに本ブログの執筆者(堀田隆一)が何者かについてはこちらのプロフィールをご覧ください.

これまで hellog や Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の両メディアを中心に,「英語史のすすめ」に関するコンテンツを蓄積してきました.以下にカテゴリー別にリンクを整理しておきます.各カテゴリー内部では,およそ重要な順にコンテンツを並べていますので,上から順に聴取・閲覧していくと効果的かと思います.

[ まずは英語史の学びのモチベーションアップから! ]

・ heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」 (2022/08/18)

・ hellog 「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1])

・ hellog 「#4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版)」 ([2022-04-08-1])

・ hellog 「#4556. 英語史の世界にようこそ」 ([2021-10-17-1])

・ heldio 「#139. 英語史の世界にようこそ」 (2021/10/17)

・ hellog 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])

・ heldio 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)

・ hellog 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1])

・ hellog 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])

・ hellog 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])

・ hellog 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])

・ hellog 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])

・ hellog 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

・ hellog 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])

・ hellog 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])

・ hellog 「#4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ」 ([2020-06-21-1])

[ 英語史入門の文献案内 ]

・ hellog 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1])

・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ hellog 「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1])

・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ hellog 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

[ かつて英語史に入門した「先輩」からのコメント ]

・ hellog 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])

・ hellog 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])

・ hellog 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ hellog 「#4661. 2021年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2022-01-30-1])

[ とりわけ語源に関心がある方へ ]

・ hellog 「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1])

・ hellog 「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1])

・ hellog 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1])

・ hellog 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])

・ hellog 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])

[ とりわけ英語教育に関心がある方へ ]

・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」 (2022/04/06)

・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])

・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])

[ とりわけフランス語学習に関心がある方へ ]

・ heldio 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)

・ heldio 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」 (2022/04/25)

・ heldio 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」 (2022/06/03)

・ hellog 「#4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります」 ([2022-06-05-1])

・ heldio 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」 (2022/06/05)

・ heldio 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」 (2021/06/27)

2022-08-18 Thu

■ #4861. YouTube 第50回記念 --- ダラダラおしゃべり飲み会,そしてまさにゃん登場 [youtube][notice][voicy][heldio][masanyan][khelf][inoueippei]

半年ほど前の2月26日に YouTube にて「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設し,毎週水・日曜日の午後6時に新作を配信してきました.本ブログの読者の皆さんの中にも,視聴していただいている方がいると思います.ここまで応援ありがとうございます(cf. 「#4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました」 ([2022-02-27-1])).

このたび記念すべき第50回に達しましたので,今回と次回は通常回とは異なり,2人でのダラダラおしゃべり飲み会をそのまま配信するということをやってみます.さほど英語学・言語学的な中身にはなっていない雑談回ですので,夏休みのひとときという趣旨でゆるリとご覧ください.「閲覧注意!ただ飲んでしゃべってます.50回記念雑談回<前編>」です.

最後に登場してくる「まさにゃん」は,日本初の古英語系 YouTube チャンネルである「まさにゃんチャンネル」を配信しています.とりわけ「毎日古英語」シリーズは,古英語初学者向けの導入シリーズとなっていますので,どうぞご覧ください.とりわけ昨日アップされた新作動画「毎日古英語 【中間テスト!】」は,まさにゃん渾身の(?)企画です.ぜひ受験してみてください(←私はすでに受験しました).遊び心がありながらも真面目なチャンネルです.

まさにゃんは khelf(慶應英語史フォーラム)の会長でもあり,本ブログおよび Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にもたびたび登場しています.以下をご訪問ください.

・ hellog 「#4005. オンラインの「まさにゃんチャンネル」 --- 英語史の観点から英単語を学ぶ」 ([2020-04-14-1])

・ hellog 「#4566. heldio で古英語期と古英語を手短かに紹介しています(10分×2回)」 ([2021-10-27-1])

・ hellog 「#4740. 古英語入門のためのオンラインリソース」 ([2022-04-19-1])

・ heldio 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」(2021年10月27日)

・ heldio 「#307. khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」(2022年4月3日)

・ heldio 「#308. khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」(2022年4月4日)

・ heldio 「#309. khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」(2022年4月5日)

・ heldio 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」 (2022年8月11日)

今後も「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」では,英語学・言語学が身近に感じられてくるような話題をお届けしていきます.引き続きよろしくお願いいたします.

2022-08-15 Mon

■ #4858. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第18回「なぜ英語には類義語が多いの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][lexicology][synonym][loan_word][borrowing][french][latin][lexical_stratification][contact][hellog_entry_set][japanese]

昨日『中高生の基礎英語 in English』の9月号が発売となりました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第18回は「なぜ英語には類義語が多いの?」です.

英語には ask -- inquire -- interrogate のような類義語が多く見られます.多くの場合,語彙の学習は暗記に尽きるというのは事実ですので,類義語が多いというのは英語学習上の大きな障壁となります.本当は英語に限った話しではなく,日本語でも「尋ねる」「質問する」「尋問する」など類義語には事欠かないわけなので,どっこいどっこいではあるのですが,現実的には英語学習者にとって高いハードルにはちがいありません.

英語に(そして実は日本語にも)類義語が多いのは,歴史を通じて様々な言語と接触してきたからです.英語にとってとりわけ重要な接触相手はフランス語とラテン語でした.英語は,ある意味を表わす語をすでに自言語にもっていたにもかかわらず,同義のフランス語単語やラテン語単語を借用してきたという経緯があります.結果として,類義語が積み重ねられ,地層のように層状となって今に残っているのです.この語彙の地層は,典型的に下から上へ「本来の英語」「フランス語」「ラテン語」と3層に積み上げられてきたので,これを英語語彙の「3層構造」と呼んでいます.

3層構造については,hellog でも繰り返し取り上げてきました.こちらの記事セットおよび lexical_stratification の各記事をお読みください.

雑誌の連載記事では,この話題を中高生にも分かるように易しく解説しています.ぜひ手に取っていただければと思います.

2022-08-14 Sun

■ #4857. Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のお薦め放送回 --- 2022年8月版 [voicy][heldio][hel_education][notice][senbonknock]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,即席カテゴリー別にお薦め放送回をピックアップしてみました.お盆休み中の日曜日のお暇つぶしに,どうぞお聴きください.英語史の魅力にハマるかもしれません.ちなみに heldio 全放送の一覧はこちらよりどうぞ.

[ 人気回 ]

・ 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」 (2021/06/02)

・ 「#406. 常識は非常識,非常識は常識 ― 私の海外体験の最大の成果」 (2022/07/11)

・ 「#299. 曜日名の語源」 (2022/03/26)

・ 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」 (2022/04/17)

・ 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」 (2022/04/22)

・ 「#271. ウクライナ(語)について」 (2022/02/26)

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)

・ 「#343. 前置詞とは何?なぜこんなにいろいろあるの?」 (2022/05/09)

・ 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」 (2022/05/24)

・ 「#300. なぜ Wednesday には読まない d があるの?」 (2022/03/27)

[ 素朴な疑問にひたすら答える「千本ノック」シリーズ ]

・ 「#341. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック」 (2022/05/07)

・ 「#342. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 続き」 (2022/05/08)

・ 「#350. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 3」 (2022/05/16)

・ 「#351. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 4」 (2022/05/17)

・ 「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」 (2022/05/26)

・ 「#369. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 6」 (2022/06/04)

・ 「#390. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 7」 (2022/06/25)

・ 「#391. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 8」 (2022/06/26)

・ 「#398. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 9」 (2022/07/03)

・ 「#415. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 10」 (2022/07/20)

・ 「#416. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 11」 (2022/07/21)

[ 対談シリーズ ]

・ 「#108. 『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」 (2021/09/17)

・ 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ 「#141. 対談 英語史×国際英語」 (2021/10/19)

・ 「#144. 対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」 (2021/10/22)

・ 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」 (2021/10/27)

・ 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ 「#179. 和田忍先生との対談:ヴァイキングの活動と英語文献作成の関係」 (2021/11/26)

・ 「#180. 和田忍先生との対談2:ヴァイキングと英語史」 (2021/11/27)

・ 「#306. 市川誠先生との対談 長万部はイングランドか!?」 (2022/04/02)

・ 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」 (2022/04/06)

・ 「#311. 矢冨弘先生との対談 グラスゴー大学話しを1つ」 (2022/04/07)

・ 「#312. 古田直肇先生との対談 標準英語幻想について語る」 (2022/04/08)

・ 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ 「#314. 唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」 (2022/04/09)

・ 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)

・ 「#320. 田辺春美先生との対談 かつても英語史のラジオ番組があった!?」 (2022/04/16)

・ 「#323. 中山匡美先生との対談 singular "they" は19世紀でも普通に使われていた!」 (2022/04/19)

・ 「#349. 市川誠先生との対談 「ウスター」と「カステラ」,「レスター」と「リア王」」 (2022/05/15)

・ 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ 「#404. 編者鼎談『言語の標準化を考える ― 日中英独仏「対照言語史」の試み』」 (2022/07/09)

・ 「#423. 寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」 (2022/07/28)

・ 「#427. 編者鼎談第2弾『言語の標準化を考える』 ― 60分生放送を収録しました」 (2022/08/01)

・ 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」 (2022/08/11)

[ Voicy のトークテーマに参加した放送(たいてい普段とは異なるテイストの回となっています) ]

・ 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」 (2022/05/24)

・ 「#366. 才能を引き出すための "education" 「教育」の本来の意味は?」 (2022/06/01)

・ 「#367. 私の息抜き・気晴らし (disport) は運動 (sport) です ― これも2重語」 (2022/06/02)

・ 「#372. 環境にいいこと "eco-friendly" ― 家庭から始めましょうかね」 (2022/06/07)

・ 「#373. みんなのお金の話≒みんなの言葉の話!?」 (2022/06/08)

・ 「#388. 暗号技術と言語学」 (2022/06/23)

・ 「#389. 2022年上半期の英語史活動(hel活)」 (2022/06/24)

・ 「#392. "familiar stranger" は撞着語法 (oxymoron)」 (2022/06/27)

・ 「#394. 小球 (ballot) を投票して大気球 (balloon) へ」 (2022/06/29)

・ 「#395. NFT「非代替性トークン」の原義は「正式には使えないお印」」 (2022/06/30)

・ 「#399. 英語学習は「毒を食わば皿まで」で行こう!」 (2022/07/04)

・ 「#406. 常識は非常識,非常識は常識 ― 私の海外体験の最大の成果」 (2022/07/11)

・ 「#414. 声でも英語史の話題を広く長くお届けしたい ー 私が Voicy を始めた理由」 (2022/07/19)

・ 「#430. nomad 「遊牧民」の原義」 (2022/08/04)

・ 「#431. 「hellog~英語史ブログ」を辞めることができません!」 (2022/08/05)

[ 近著『言語の標準化を考える』関連 ]

・ 「#361. 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』の読みどころ」 (2022/05/27)

・ 「#363. 『言語の標準化を考える』より英語標準化の2本の論考を紹介します」 (2022/05/29)

・ 「#397. 言葉のスタンダードとは何か? --- 『言語の標準化を考える』へのコメントをお寄せください!」 (2022/07/02)

・ 「#404. 編者鼎談『言語の標準化を考える ― 日中英独仏「対照言語史」の試み』」 (2022/07/09)

・ 「#423. 寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」 (2022/07/28)

・ 「#426. 本日午前11:00より「言語の標準化」鼎談を生放送 ― 標準化は実は身近な話題です!」 (2022/07/31)

・ 「#427. 編者鼎談第2弾『言語の標準化を考える』 ― 60分生放送を収録しました」 (2022/08/01)

[ 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」と引っかけた話題 ]

・ 「#272. 井上逸兵先生と YouTube を開始,そして二重否定の話し」 (2022/02/27)

・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)

・ 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」 (2022/05/30)

[ 英語史を学ぼうと思ったら ]

・ 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)

・ 「#139. 英語史の世界にようこそ」 (2021/10/17)

・ 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ 「#303. 私の英語史関連の活動 2021年度から2022年度へ」 (2022/03/30)

・ 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)

・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」 (2022/04/25)

ほか「#4806. 2022年上半期によく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-06-24-1]) の人気放送一覧もどうぞ.

heldio のチャンネルでは,皆さんからのご感想,ご意見,ご質問をお寄せいただいています.チャンネルで取り上げてほしいトピックなども歓迎です,Voicy のコメント機能,あるいはチャンネルプロフィールにリンクを張っている専用フォームを通じて,お寄せください.

Voicy 放送は以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うとより快適に聴取できます.また,フォローしていただきますと,毎朝,更新通知が届くようになります.ぜひ Voicy アプリをご利用ください.hellog も heldio も引き続きよろしくお願いいたします.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2022-08-02 Tue

■ #4845. Voicy で「言語の標準化」鼎談を生放送しました [voicy][heldio][gengo_no_hyojunka][contrastive_language_history][standardisation][notice]

一昨日7月31日(日)の11:00~12:00に,表記の通り Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,近刊書『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)の編者3名による対談生放送をお届けしました.

事前にリスナーの方々よりいただいていた質問にも答える形で議論を展開しましたが,日曜日午前中にもかかわらず全体として48名の方々に生で参加いただきました.ありがとうございます.

録音したものを,鼎談の翌朝に「#427. 編者鼎談第2弾『言語の標準化を考える』 ― 60分生放送を収録しました」として昨日公開しました.対照言語史的な風味の詰まった議論となりました.60分の長丁場ですので,ぜひお時間のあるときにお聴きいただければ幸いです.

生放送の司会としての緊張感はありましたが,実のところたいへん議論を楽しめましたし,勉強になりました.今回の対談を通じて「言語の標準化」および「対照言語史」という話題のおもしろさが皆様に伝われば,と思っています.

本ブログを講読している皆様も,ぜひ上記をお聴きいただいた上で,ご意見やご質問がありましたら,Voicy のコメント機能などを経由してコメントいただければ幸いです.

先日の7月28日(木)には「#4840. 「寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」in Voicy」 ([2022-07-28-1]) として,本書の執筆者の1人でもある寺澤盾先生とも対談しています.こちらの音声もぜひお聴きください.

その他,この hellog でも本書に関連する記事を多く書いてきました.まとめてこちらからご覧いただければと思います.

2022-07-27 Wed

■ #4839. 英語標準化の様相は1900年を境に変わった [gengo_no_hyojunka][standardisation][notice][variety][world_englishes]

hellog では,この5月に大修館書店より出版された『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)について,たびたび広報しています.

今度の日曜日,7月31日(日)11:00--12:00 には編者3人の対談が,Voicy にて生放送される予定です.事前の質問なども受け付けていますので,こちらの Google Forms よりお寄せください.詳細は「#4836. 7月31日(日)11:00--12:00 に生放送!『言語の標準化を考える』をめぐる編者鼎談第2弾」 ([2022-07-24-1]) をご覧ください.

本書では英語の標準化 (standardisation) の歴史を,6章と7章にわたって詳述しています.とりわけ7章では「英語標準化の諸相―20世紀以降を中心に」と題して,20--21世紀の英語の「標準化」,実質的には英語の世界的な「通用化」という私たちにとって直接関わりのある話題が議論されています.執筆者は寺澤盾先生(青山学院大学)です.

この章の前半では,Norman Blake に依拠し,標準化を念頭に置いた英語史の流れが概説されます.そして,真骨頂の後半では,1900年以降の英語の標準化について,とりわけ現代と未来を見据えた英語のあり方について,Basic English, Special English, Globish, Nuclear English, World Standard Spoken English という具体的な「変種」を参照しながら議論がなされます.

寺澤先生の議論の趣旨は,目安として1900年を境に英語の標準化のあり方が変容したということです.この年代以前の標準化は,書き言葉の「統一化」「規範化」というトップダウンの標準化が基本でした.一方,この年代以降は,話し言葉の「通用化」というボトムアップの標準化が進んできているということです.

私自身が執筆した6章「英語史における「標準化サイクル」」と合わせて,今や世界的な言語となった英語の,広い意味での「標準化」について,様々な観点から議論が活性化してくるとおもしろいですね.

・ 寺澤 盾 「英語標準化の諸相―20世紀以降を中心に」『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著),大修館,2022年.

2022-07-24 Sun

■ #4836. 7月31日(日)11:00--12:00 に生放送!『言語の標準化を考える』をめぐる編者鼎談第2弾 [notice][gengo_no_hyojunka][voicy]

標題についてお知らせです.hellog の音声版として毎朝6時にお届けしている音声メディア Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 を通じて,1週間後の7月31日(日)午前11:00--12:00に「生放送」で『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)の編者3人によるトークをお届けする予定です.ブラウザからウェブ上で聴くこともできますが,Voicy アプリから聴いていただけますと生放送中にコメントできる機能などが利用可能となりますのでお薦めです.なお,生放送の内容は録音し,後日 Voicy チャンネル内で公開する予定です.

放送当日までに(あるいは放送時にでも!)お寄せいただいたご質問やご意見に対しまして,編者3名ができるだけ反応したいと思っておりますので,ぜひお寄せください.Voicy アプリを経由してこちらからお送りいただくか,あるいはこちらの Google Forms を通じてご投稿いただく形でも結構です.Voicy アプリ(無料)を利用して本チャンネルフォローしていただきますと,生放送開始の通知が届いたり事前・放送中の「お便り」機能を使えたりできるようになりますので,ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします.以下,改めてコメント投稿のお願いです(すでにコメントをいただいた方におかれましては,ありがとうございます.追加もいつでもどうぞ!).

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

こちらの近刊書とそのテーマである「言語の標準化」と「対照言語史」について,編者3名が2022年7月8日(金)および7月31日(日)に2回ほど鼎談し,音声収録することになっています(後日 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて公開予定).

そこで,各回の編者鼎談に先立って,英語,日本語,その他の個別言語,あるいは言語一般に関心をもつ方々から,ご質問,ご意見,ご感想などを,こちらのフォームよりお寄せいただければと思います.

本書を手に取ったことのある方,すでに読んだという方は実際には少ないかと思いますので,特に本書の内容を前提とせずに「言語の標準化」や「対照言語史」というキーワードから思いつく質問等を自由に投げていただければと思います.本書をすでに読んでいただいた方には,本書のご感想などをいただけますと嬉しいです.ちなみに,編者3名はそれぞれドイツ語史,日本語史,英語史を専門領域としています.鼎談では,例えば次のような事項を念頭におしゃべりする予定です.

・ ことばの標準化って何だろう?

・ 標準英語はいつできたの?

・ 日本語の「標準語」と「共通語」は違う?

・ 「対照言語史」って聞き慣れないけれど,いったい何?

・ ○○語と△△語の標準化の似ている点,異なる点は?

・ 本書のレイアウト上の売りである「多方向ツッコミ」とは?

・ 本書の出版企画の母体となった研究会で行なってきたこととは?

以上,よろしくお願いいたします.

31日の生放送に登場する編者3名を改めて紹介しておきますと,高田博行(学習院大学),田中牧郎(明治大学),堀田隆一(慶應義塾大学)となります.同じメンバーによる編者鼎談第1弾は,同じ Voicy チャンネルを通じて7月9日に公開しており,以下よりお聴きいただけます.

第1弾はややフォーマルな雰囲気でしたが,今度の第2弾(生放送)では,もう少しインフォーマルにおしゃべりしたいと思っています.

本書『言語の標準化を考える』については,hellog でもすでに何度か案内しています.こちらの記事セットを先にご一読いただきますと,31日の生放送も楽しく聴くことができるかと思います.

なお,7月14日に出版された『英語教育』の8月号にて,本書の広告および書評 (70) が掲載されています.書評者は成蹊大学教授の田辺春美先生です.こちらもぜひ手に取ってご覧ください.

2022-07-23 Sat

■ #4835. 最近の Mond 回答のお知らせ [mond][sobokunagimon][notice]

前回の「#4747. 英語・言語に関する質問への回答 --- Mond の近況報告」 ([2022-04-26-1]) 以来,3ヶ月が経ちました.この間に Mond に寄せらた英語・言語に関する質問に5件ほど回答しましたので,新しい順にまとめて紹介します(質問が寄せられたタイミングは,ずいぶん前だったりしますが).それぞれの質問をクリックして Mond へ飛んでみてください.

・ 移動動詞の省略についてドイツ語では,gehen, kommen 等の移動動詞は,助動詞,方向規定句と共起する場合は省略しうる,とあります.ここで助動詞は,話法の助動詞のみならず,完了形を作る助動詞も含まれ,結局 sein + 方向規定句 + (省略された移動動詞の過去分詞)で・・・へ行ったところだ,きたところだ,という意味になります.英語でも同様のことがあったことを堀田先生も,以下のページで紹介されていますが,私は,I'm home = I am come home, I'm back = I am come back と考えて良いと思います.ただし,方位副詞で,動的なもの(方向)と静的なもの(位置)が同じ場合(here 等)には文型だけでは「今ここにいる」という現在形なのか,「ここにやってきたところだ」という現在完了形なのかを区別できないので,注意する必要があると思います.現代英語でも「移動動詞は,助動詞,方向規定句と共起する場合は省略しうる」ということは実はかなりあることだと思いますが,何故か堀田先生の上記記事以外では,見たことがありません.不思議です.

・ 国際共通語として英語が存在するにもかかわらず,エスペラント語が生まれたのはなぜですか? 国際補助語として生まれたエスペラント語をいつか学んでみたいと考えているのですが,現実には英語が国際共通語として広く用いられおり,実用性では遥かに勝ると思います.このような状況下で,なぜエスペラント語が生み出されたのでしょうか.また,現在この言語を学ぶ動機としては,私のように趣味的なものがほとんどなのでしょうか?

・ 単語について質問です.see「見る」,watch「観る」は他動詞なのに,なぜ look の場合は前置詞の at をつける必要があるんですか?

・ 曜日については,Sunday,Monday,Saturday は天体名に,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday は神様の名前にちなんで名付けられていると思いますが,神様起源の曜日のうち,Friday にだけ所有格のsが入っていないように感じられるのはなぜでしょうか.

・ 名前とネーム,道路とロード,母とママのように,言語を超えて似ている言葉に不可思議さを感じています.これらの類似性はただの偶然なのでしょうか? それとも種として共有されている潜在意識的なものがあるのでしょうか?

週末のちょっとした読み物としてどうぞ.

2022-07-22 Fri

■ #4834. 比較級・最上級の歴史 [comparison][category][adjective][adverb][youtube][notice][link][grammaticalisation]

一昨日,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第42弾が公開されました.「英語の比較級・最上級はなぜ多様なのか?」と題して,英語の比較級・最上級の形式の歴史についてお話ししています.

英語を含む印欧諸語では日本語と異なり,形容詞や副詞に比較級 (comparative degree) や最上級 (superlative degree) といった「級」の文法カテゴリーがあります.比較・最上の概念が文法化 (grammaticalisation) されているのです.そのため英語では比較に関する語法や構文が様々に発達しています.

形式に注目しても,例えば比較級は -er 語尾を付けるもの,more を前置するもの,better や worse のように補充法 (suppletion) に訴えるものなど,種類が豊富です.

このように「級」については英語史・英語学的に論点が多いこともあり,hellog その他でもしばしば関連する話題に触れてきました.以下はこの問題に関心をもった方へのお薦め記事・放送です.より広く記事を読みたい方は comparison の記事群をどうぞ.

[ hellog 記事 ]

・ 「#3835. 形容詞などの「比較」や「級」という範疇について」 ([2019-10-27-1])

・ 「#3843. なぜ形容詞・副詞の「原級」が "positive degree" と呼ばれるのか?」 ([2019-11-04-1])

・ 「#3844. 比較級の4用法」 ([2019-11-05-1])

・ 「#4616. 形容詞の原級と比較級を巡る意味論」 ([2021-12-16-1])

・ 「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1])

・ 「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

・ 「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1])

・ 「#3349. 後期近代英語期における形容詞比較の屈折形 vs 迂言形の決定要因」 ([2018-06-28-1])

・ 「#3617. -er/-est か more/most か? --- 比較級・最上級の作り方」 ([2019-03-23-1])

・ 「#3618. Johnson による比較級・最上級の作り方の規則」 ([2019-03-24-1])

・ 「#4234. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-29-1])

・ 「#4442. 2音節の形容詞の比較級は -er か more か」 ([2021-06-25-1])

・ 「#4495. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第6回「なぜ形容詞の比較級には -er と more があるの?」」 ([2021-08-17-1])

[ heldio & hellog-radio (← heldio の前身) ]

・ hellog-radio 「#46. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか?」

・ heldio 「#97. unhappyの比較級に -er がつくのは反則?」

2022-07-19 Tue

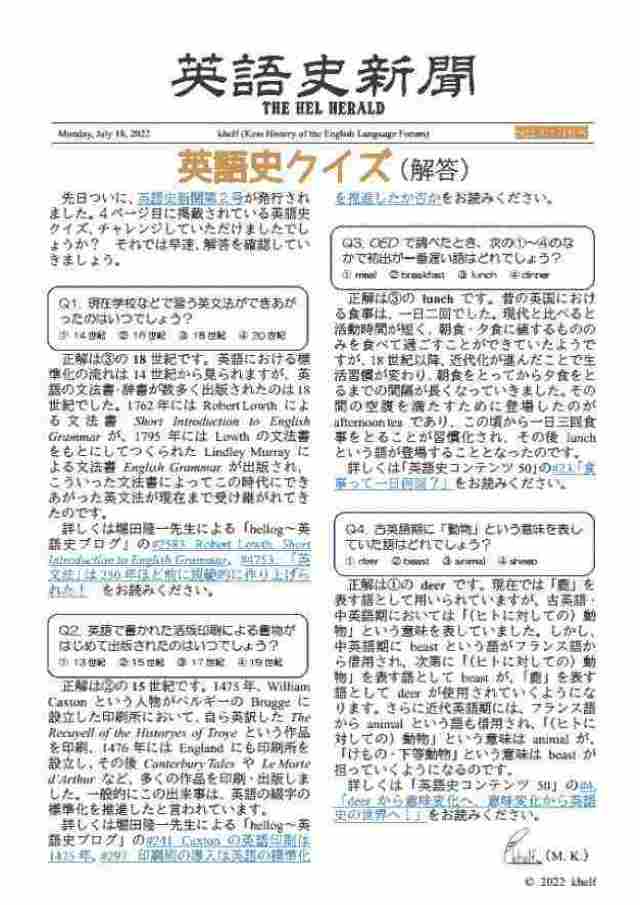

■ #4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です [khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link][hel_herald][sobokunagimon][notice][prescriptive_grammar][prescriptivism][caxton][printing][semantic_change][loan_word][french][latin]

7月11日に khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が発行されたことは,「#4824. 『英語史新聞』第2号」 ([2022-07-12-1]) でお知らせしました.第2号の4面に4問の英語史クイズが出題されていましたが,昨日,担当者が答え合わせと解説を2022年7月号外として一般公開しました.どうぞご覧ください.

私自身も今回のクイズと関連する内容について記事や放送を公開してきましたので,以下にリンクを張っておきます.そちらも補足的にご参照ください.

[ Q1 で問われている規範文法の成立年代について ]

・ hellog 「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1])

・ hellog 「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1])

・ hellog 「#4753. 「英文法」は250年ほど前に規範的に作り上げられた!」 ([2022-05-02-1])

・ YouTube 「英文法が苦手なみなさん!苦手にさせた犯人は18世紀の規範文法家たちです.【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 19 】」

・ heldio 「18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」

[ Q2 で問われている活版印刷の始まった年代について ]

・ hellog 「#241. Caxton の英語印刷は1475年」 ([2009-12-24-1])

・ hellog 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ hellog 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ hellog 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ hellog 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ hellog 「#3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか?」 ([2018-03-14-1])

・ hellog 「#3120. 貴族に英語の印刷物を売ることにした Caxton」 ([2017-11-11-1])

・ hellog 「#3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ」 ([2017-11-12-1])

・ hellog 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」

[ Q3 で問われている食事の名前について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#23. 食事って一日何回?」

・ hellog 「#85. It's time for the meal --- time と meal の関係」 ([2009-07-21-1])

・ hellog 「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1])

[ Q4 で問われている「動物」を意味する単語の変遷について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#4. deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」

・ hellog 「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1])

・ hellog 「#128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか」 ([2009-09-02-1])

・ hellog 「#1462. animal の初出年について」 ([2013-04-28-1])

・ heldio 「#117. 「動物」を意味した deer, beast, animal」

今回の号外も含め『英語史新聞』第2号について,ご意見,ご感想,ご質問等がありましたら,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio よりお寄せください.アカウントのフォローもよろしくお願いします!

2022-07-15 Fri

■ #4827. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第17回「なぜ「時・条件を表す副詞節」では未来のことも現在形?」 [notice][sobokunagimon][rensai][subjunctive][verb][tense][link][conditional][be][mood][future]

『中高生の基礎英語 in English』の8月号が発売となりました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第17回は「なぜ「時・条件を表す副詞節」では未来のことも現在形?」です.

If it is fine tomorrow, I will go shopping. のような文で,明らかに「明日」という未来のことなのに,*If it will be fine tomorrow, . . . . のように will は用いないことになっています.これは,学校文法のヘンテコな規則の最たるものの1つでしょう.英語は一般に現在・過去・未来と時制 (tense) にうるさい言語なのですが,その割には「時・条件を表す副詞節」だけが特別扱いされているようで理解に苦しみます.

しかし,この疑問は,英語史の観点から迫ると見方が変わります.古くは「時制」の問題というよりは「法」 (mood) の問題だったからです.近代英語までは上記の文は If it be fine tomorrow, . . . . のように「仮定法現在」を用いていました.その後,仮定法(現在)の衰退が進み,直説法(現在)で置き換えられた結果 If it is fine tomorrow, . . . . となっている,というのが歴史的経緯です.この経緯には,もともと時制の考慮が入ってくる余地はなかったということです.

この問題は以下の通り,著書,hellog, heldio などでも繰り返し取り上げてきましたが,今回の連載記事では初めて中高生にも理解しやすいよう易しく解説してみました.現代の文法問題に英語史の観点から迫るおもしろさを味わってもらえればと思います.

・ hellog 「#2764. 拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』が出版されました」 ([2016-11-20-1])

- 拙著の4.1.1節にて「時・条件の副詞節では未来のことでも will を用いない」という話題を取り上げています.

・ hellog 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1])

・ hellog 「#4408. 未来のことなのに現在形で表わすケース」 ([2021-05-22-1])

・ heldio 「#33. 時・条件の副詞節では未来でも現在形を用いる?」(2021年7月04日放送)

2022-07-12 Tue

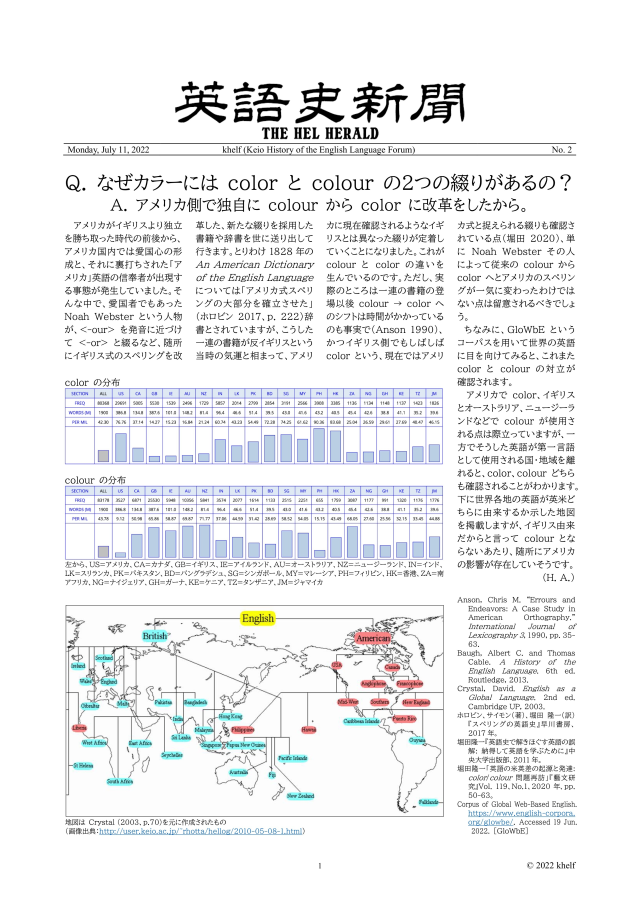

■ #4824. 『英語史新聞』第2号 [hel_herald][notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link]

khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が,昨日ウェブ上で一般公開されましたので,ご案内します.こちらよりPDFでご覧になれます.

創刊号および号外第1号の発行より3ヶ月余が経ちましたが,この間 khelf ではゆっくりながらも第2号編集企画が進行しており,昨日お披露目できる段階に達した次第です.本記事をご覧になっている皆様には,創刊号に引き続き今回の第2号の発行も,khelf の「英語史の魅力を広く伝えたい」という活動理念に沿った一企画として理解していただき,ぜひ広めていただければ幸いです.なお,4月1日に発行された創刊号は,予想以上に多くの方に閲覧していただきました(現時点で1,192プレビュー).第2号もよろしくお願い致します.

第2号については,今後 khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じて,関連する話題やお知らせを投稿していく予定です.ぜひフォローして関連情報のリマインダーとしてご利用ください.また,第2号へのご意見,ご感想,ご質問等も,そちらからお寄せいただけますと幸いです.

第2号の内容と関連するリンクを以下に一覧しておきます.あわせてご訪問ください.

・ 「#4724. 慶應英語史フォーラム (khelf) の活動」 ([2022-04-03-1])

・ 「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1])

・ 「#4791. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が終了しました」 ([2022-06-09-1])

2022-07-11 Mon

■ #4823. 『言語の標準化を考える』の編者鼎談を公開しました [notice][gengo_no_hyojunka][standardisation][voicy]

1週間前に「#4816. 今週末『言語の標準化を考える』の編者3人で対談します」 ([2022-07-04-1]) としてお知らせした通り,7月8日(金)に,新刊書 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年 の編者3人が顔を合わせ,本書を紹介する対談を行ないました.

対談は音声収録し,7月9日(土)の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて公開しましたので,こちらでご案内します.「#404. 編者鼎談『言語の標準化を考える ― 日中英独仏「対照言語史」の試み』」です.対談本体の収録は約30分間で,本書の狙いや概要をじっくりご紹介できたかと思います.

今回の鼎談の前に,一般の方々より専用のメッセージフォームを通じて,本書やそのテーマに関連してご意見,ご感想,ご質問等を寄せていただいていました.鼎談中に,そちらのメッセージを参照しながら議論を展開する予定でおり,その準備もしていたのですが,思いのほか本書紹介のみで多くの時間を費やしてしまい,そこに至らずに終了してしまいました.

そこで,詳細は未定ですが近日中に第2回編者鼎談を開催することになりました.今回の第1回鼎談をお聴きになり本書(のテーマ)に関心を持たれた/高められた方におかれましては,こちらのメッセージフォームを通じて,ぜひご意見,ご感想,ご質問等をいただければと思います.いただいたコメントを第2回鼎談に活かせればと考えています.

本書と関連して,これまでも以下の通り情報を発信してきました.あわせてご訪問ください.

・ hellog 「#4776. 初の対照言語史の本が出版されました 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』」 ([2022-05-25-1])

・ hellog 「#4784. 『言語の標準化を考える』は執筆者間の多方向ツッコミが見所です」 ([2022-06-02-1]) を参照されたい.

・ hellog 「#4794. 英語の標準化 vs 英語の世界諸変種化」 ([2022-06-12-1])

・ hellog 「#4816. 今週末『言語の標準化を考える』の編者3人で対談します」 ([2022-07-04-1])

・ heldio 「#361. 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』の読みどころ」

・ heldio 「#363. 『言語の標準化を考える』より英語標準化の2本の論考を紹介します」

・ heldio 「#397. 言葉のスタンダードとは何か? --- 『言語の標準化を考える』へのコメントをお寄せください!」

・ YouTube 「堀田隆一の新刊で語る,ことばの「標準化」【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 28 】」(「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より)

2022-07-08 Fri

■ #4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語 [youtube][notice][old_norse][contact][loan_word][borrowing][voicy][heldio][link]

一昨日,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第38弾が公開されました.「え?それも外来語? 英語ネイティヴたちも(たぶん)知らない借用語たち」です.

今回は古ノルド語 (Old Norse) という言語に注目しましたが,一般にはあまり知られていないかと思います.知っている方は,おそらく英語史を通じて知ったというケースが多いのではないでしょうか.英語史において古ノルド語は実は重要キャラです.歴史上,英語に多大な影響を及ぼしてきた言語であり,私見では英語史上もっとも重要な言語です.

そもそも古ノルド語という言語は何なのでしょうか.現在の北欧諸語(デンマーク語,スウェーデン語,ノルウェー語,アイスランド語など)の祖先です.今から千年ほど前に北欧のヴァイキングたちが話していた言語とイメージしてください.北ゲルマン語派に属し,西ゲルマン語派に属する英語とは,それなりに近い関係にあります.

古ノルド語を母語とする北欧のヴァイキングたちは,8世紀半ばから11世紀にかけてブリテン島を侵略しました.彼らはやがてイングランド北東部に定住し,先住の英語話者と深く交わりました.そのとき,言語的にも深く交わることになりました.結果として,英語に古ノルド語の要素が大量に流入することになったのです.

YouTube では,take, get, give, want, die, egg, bread, though, both,they など,英語語彙の核心に入り込んだ古ノルド語由来の単語に注目しました.しかし,古ノルド語の言語的影響の範囲は,語彙にとどまらず,語法や文法にまで及んでいるのです.英語史上きわめて希有なことです.

この hellog では,古ノルド語と英語の言語接触に関する話題は頻繁に取り上げてきました.関心をもった方は old_norse の記事群をお読みください.また,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも様々に話してきました.以下,とりわけ重要な記事・放送にリンクを張っておきますので,ぜひご訪問ください.

[ hellog 記事 ]

・ 「#3988. 講座「英語の歴史と語源」の第6回「ヴァイキングの侵攻」を終えました」 ([2020-03-28-1])

・ 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])

・ 「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1])

・ 「#2693. 古ノルド語借用語の統計」 ([2016-09-10-1])

・ 「#3982. 古ノルド語借用語の音韻的特徴」 ([2020-03-22-1])

・ 「#170. guest と host」 ([2009-10-14-1])

・ 「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1])

・ 「#3999. want の英語史 --- 語源と意味変化」 ([2020-04-08-1])

・ 「#4000. want の英語史 --- 意味変化と語義蓄積」 ([2020-04-09-1])

・ 「#818. イングランドに残る古ノルド語地名」 ([2011-07-24-1])

・ 「#1938. 連結形 -by による地名形成は古ノルド語のものか?」 ([2014-08-17-1])

・ 「#1937. 連結形 -son による父称は古ノルド語由来」 ([2014-08-16-1])

・ 「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1])

・ 「#3987. 古ノルド語の影響があり得る言語項目 (2)」 ([2020-03-27-1])

・ 「#1167. 言語接触は平時ではなく戦時にこそ激しい」 ([2012-07-07-1])

・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])

・ 「#1179. 古ノルド語との接触と「弱い絆」」 ([2012-07-19-1])

・ 「#1182. 古ノルド語との言語接触はたいした事件ではない?」 ([2012-07-22-1])

・ 「#1183. 古ノルド語の影響の正当な評価を目指して」 ([2012-07-23-1])

・ 「#3986. 古英語と古ノルド語の接触の状況は多様で複雑だった」 ([2020-03-26-1])

・ 「#4454. 英語とイングランドはヴァイキングに2度襲われた」 ([2021-07-07-1])

・ 「#1149. The Aldbrough Sundial」 ([2012-06-19-1])

・ 「#3001. なぜ古英語は古ノルド語に置換されなかったのか?」 ([2017-07-15-1])

・ 「#3972. 古英語と古ノルド語の接触の結果は koineisation か?」 ([2020-03-12-1])

・ 「#2591. 古ノルド語はいつまでイングランドで使われていたか」 ([2016-05-31-1])

・ 「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1])

・ 「#4577. 英語と古ノルド語,ローマンケルト語とフランク語」 ([2021-11-07-1])

・ 「#3979. 古英語期に文証される古ノルド語からの借用語のサンプル」 ([2020-03-19-1])

・ 「#2869. 古ノルド語からの借用は古英語期であっても,その文証は中英語期」 ([2017-03-05-1])

・ 「#3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか?」 ([2018-04-03-1])

・ 「#59. 英語史における古ノルド語の意義を教わった!」 ([2009-06-26-1])

[ heldio 放送 ]

・ 「#179. 和田忍先生との対談:ヴァイキングの活動と英語文献作成の関係」 (2021/11/26)

・ 「#180. 和田忍先生との対談2:ヴァイキングと英語史」 (2021/11/27)

・ 「#181. 古ノルド語からの借用語がなかったら英語は話せない!?」 (2021/11/28)

・ 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2021/11/29)

・ 「#105. want の原義は「欠けている」」 (2021/09/14)

・ 「#317. dream, bloom, dwell ー 意味を借りた「意味借用」」 (2022/04/13)

・ 「#155. ノルド人とノルマン人は違います」 (2021/11/02)

2022-07-07 Thu

■ #4819. 今週の Voicy のテーマより「英語学習は「毒を食わば皿まで」で行こう!」 [voicy][heldio][notice]

毎日この「hellog~英語史ブログ」と並行して,音声プラットフォーム Voicy を通じて英語史ブログの音声版である「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を公開しています.

Voicy では毎週特定のテーマに沿ったトーク企画が組まれていますが,7月4日(月)から始まっている今週のテーマは「#みんなの語学学習法」です.集まってきた放送を聴いてみると,語学(学習)への態度や取り組み方は本当に十人十色なのだなと実感しました.ぜひ様々なパーソナリティの語学に対する思いを聴取してみてください.学習モチベーションが上がると思います.

私のチャンネルは「ハウツー・学習」→「語学」のジャンルに分類されているからかと思いますが,今週のテーマと関連して,注目パーソナリティの1人としてピックアップしていただきました(ありがとうございます!).

私自身,7月4日にこのテーマで話しをしています.「#399. 英語学習は「毒を食わば皿まで」で行こう!」をお聴きください.

このトークでは,以下の5点の英語学習のコツを挙げてみました.

1. 理想は低く(← 関連して Voicy パーソナリティで同時通訳者の田中慶子さんによる「「英語ができるようになりたい」という方に,まずお伝えしたいこと」も必聴です)

2. 読み書き能力は重要です

3. 単語力が最重要です

4. 辞書を味方につけよう

5. スキルだけじゃもったいない,プラスアルファで教養を!

特に強調したいのは5点目で,これは放送タイトルの「毒を食わば皿まで」の心を表わしたものです.語学学習は時間とエネルギー(とある程度のお金)がかかる厄介なものです.いわばネガティブに「毒」とみることもできるわけですが,どのみちある程度の「毒」を食わなければならないのであれば,さらに一歩進んで教養という「皿」まで食ってしまおう,という趣旨です.実際の皿は食べてもおいしくありませんが,語学の先にある教養の皿は実はおいしいです.

私の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」は,単語の語源を話題にすることが多く,ボキャビルに役立つことも確かにあると思います.もちろんおおいに役立てていただければと思います.一方,真の狙いとしては語源の背後にある豊かな英語の歴史・文化を紹介する点にあります.ですので,そちらの観点から聴いていただいても,きっと面白いと思います.

毎朝6時更新のチャンネルです,関心のある方は,ぜひこちらからフォローしてくだい.フォローしていただきますと更新通知が届くようになります.これからも,よろしくお願いいたします!

2022-07-04 Mon

■ #4816. 今週末『言語の標準化を考える』の編者3人で対談します [notice][gengo_no_hyojunka][standardisation][link]

私も編著者として関わった近刊書,高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年について,hellog, heldio, YouTube で何度かお知らせしてきました.

・ hellog 「#4776. 初の対照言語史の本が出版されました 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』」 ([2022-05-25-1])

・ hellog 「#4784. 『言語の標準化を考える』は執筆者間の多方向ツッコミが見所です」 ([2022-06-02-1]) を参照されたい.

・ hellog 「#4794. 英語の標準化 vs 英語の世界諸変種化」 ([2022-06-12-1])

・ heldio 「#361. 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』の読みどころ」

・ heldio 「#363. 『言語の標準化を考える』より英語標準化の2本の論考を紹介します」

・ heldio 「#397. 言葉のスタンダードとは何か? --- 『言語の標準化を考える』へのコメントをお寄せください!」

・ YouTube 「堀田隆一の新刊で語る,ことばの「標準化」【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 28 】」(「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より)

5月に本書が上梓された後,編者3人で内輪のお祝いのために集まろうと話していました.来たる7月8日(金)にようやくその機会を得られることになり,せっかくなのでその折りに「言語の標準化」や「対照言語史」を巡って自由に鼎談し,その音声を収録しようということになりました(後日 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて公開する予定です).

そこで,金曜日の編者鼎談の前に,英語,日本語,その他の個別言語,あるいは言語一般に関心をもつ hellog 読者の皆さんから,ご質問,ご意見,ご感想などをお寄せいただければと思います.こちらのフォームよりお願い致します.

本書を手に取ったことのある方,すでに読んだという方は実際には少ないかと思いますので,特に本書の内容を前提とせずに「言語の標準化」や「対照言語史」というキーワードから思いつくアイディアや質問等を自由に投げていただければと思います.本書をすでに読んでいただいた方には,本書のご感想などをいただけますと嬉しいです.ちなみに,編者3名はそれぞれドイツ語史,日本語史,英語史を専門領域としています.鼎談では,例えば次のような事項を念頭におしゃべりしたいと思っています.

・ ことばの標準化って何だろう?

・ 標準英語はいつできたの?

・ 日本語の「標準語」と「共通語」は違う?

・ 「対照言語史」って聞き慣れないけれど,いったい何?

・ ○○語と△△語の標準化の似ている点,異なる点は?

・ 本書のレイアウト上の売りである「多方向ツッコミ」とは?

・ 本書の出版企画の母体となった研究会で行なってきたこととは?

一昨日の heldio より「#397. 言葉のスタンダードとは何か? --- 『言語の標準化を考える』へのコメントをお寄せください!」でも,同趣旨の案内を差し上げています.よろしければお聴きください.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著) 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2022-07-03 Sun

■ #4815. Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の収録の様子です [voicy][youtube][notice][sobokunagimon][senbonknock]

この2年間,日本の大学もコロナ禍によりオンライン授業が一気に広がりました.この状況下,私自身の教育・研究環境も激変し,半ば無理矢理に音声や動画を用いて教材を作成することを強制されたような感じがします.

この hellog の執筆は13年間続けてきまして,文章をウェブ公開することにはさすがに慣れてきました.しかし,音声や動画をウェブ公開するなどというこっぱずかしいことは,まさかするまいと信じて疑いませんでした.

ところが,一昨年度,音声配信系の授業を試しにやってみたところ,様々な利点があることが判明し,一般の方々に向けても「声の英語史ブログ」として hellog の音声版の配信を始めることになりました.1年ほど前にはプラットフォームを Voicy に移し,「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を始めました.以後,毎朝6時に「声の英語史ブログ」をお届けしているという次第です.最近は,声を公開するこっぱずかしさは麻痺してきたようです(笑).今朝の heldio のタイトルは「#398. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 9」です.どうぞお聴きください.

一方,この2年間のオンライン授業では Zoom などを用いて講義を録画するなどの機会も多く,画面に自分の顔が映るということにも徐々に慣れてきたようです.とはいえ,まさか一般公開することはあるまいと信じて疑いませんでした.それが,ひょんなことで今年の2月より同僚の井上逸兵さんとともに YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を始めることになり,声のみならず顔も出すことになりました(いずれもたいしたものではないので恐縮至極です).「こっぱずかしい」どころかいつの間にか「厚顔無恥」に至った次第です(コロナ禍は恐ろしいですね).

この厚顔無恥が高じ,このたび上記の Voicy の収録の様子を動画で撮り,それを YouTube にて公開するという運びとなりました(笑).日曜日の軽い余興ということで,ご勘弁・ご笑覧ください.「Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の収録の様子(2022/07/03に向けての放送)」です.ということで,チャンネル登録のほど,よろしくお願いいたします(笑).

2022-07-01 Fri

■ #4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内 [asacul][notice][world_englishes][link][voicy][heldio]

1ヶ月ほど先のことになりますが,2022年8月6日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて全4回のシリーズ「英語の歴史と世界英語」の第2回講座「いかにして英語は拡大したのか」を開講します.対面・オンラインのハイブリッド講座として開講される予定です.ご関心のある方は,ぜひご参加いただければと存じます.シリーズの第1回講座「世界英語入門」は6月11日(土)に開講し終了していますが,シリーズとはいえ毎回独立した講座となっていますので,第1回に参加されていない方もご安心ください.お申し込みはこちらよりどうぞ.

次の第2回講座の概要は以下の通りです.

英語は現代世界で最も影響力のある言語ですが,昔からそうだったわけではあません.英語が本格的にイングランド外へ展開したのは近代期,世界的な言語に成長したのは18世紀以降にすぎません.いかにして島国の言語が世界を代表するリンガ・フランカへと成長したのでしょうか? 英語の歴史を概観しつつ,その世界的拡大の道筋をたどります.

現代の「世界英語」現象を生み出すことになった,英語拡大の近代史を描く予定です.拡大の歴史が一直線ではなく,複数のウネウネ曲線であった点に焦点を当てる予定です.もう少し詳しい紹介を知りたい方は,予告編として Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を通じて「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」として配信していますので,こちらをお聴きください.

なお,第1回については「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1]) が参考になると思います.そちらからは,世界英語 (world_englishes) に関する参考文献その他の情報へのリンクも張っています.

また,第1回開講前後に,関連する話題について記事を執筆したりラジオ収録をしていますので,以下よりご参照ください.

・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」

・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」

・ hellog 「#4794. 英語の標準化 vs 英語の世界諸変種化」 ([2022-06-12-1])

・ hellog 「#4795. 標準英語,世界英語,ELF の三つ巴」 ([2022-06-13-1])

・ hellog 「#4798. ENL での言語変化は「革新」で,ESL/EFL では「間違い」?」 ([2022-06-16-1])

・ hellog 「#4799. Jenkins による "The Lingua Franca Core"」 ([2022-06-17-1])

・ hellog 「#4800. Lingua Franca Core への批判」 ([2022-06-18-1])

・ hellog 「#4803. 「英語」「英語複合体」「諸英語」」 ([2022-06-21-1])

・ hellog 「#4805. "World Englishes" と "ELF" の共存を目指して」 ([2022-06-23-1])

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow