2016-08-01 Mon

■ #2653. 形態論を構成する部門 [terminology][morphology][morpheme][compound][derivation][inflection]

形態論 (morphology) という部門は,屈折形態論 (inflectional morphology) と派生形態論 (derivational morphology) に分けられるのが慣例である.この2分法は,「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1]),「#1761. 屈折形態論と派生形態論の枠を取っ払う「高さ」と「高み」」 ([2014-02-21-1]) で触れたように,理論的な問題もなしではないが,現代言語学では広く前提とされている.

この2分法を基準にさらに細分化してゆくことができるが,Bauer (33) が基本的な用語群を導入しつつ形態論を構成する部門や区分を概説してくれているので,それを引用しよう.ここには,昨日の記事「#2652. 複合名詞の意味的分類」 ([2016-07-31-1]) で紹介した区分も盛り込まれている.

Morphology deals with the internal structure of word-forms. In morphology, the analyst divides word-forms into their component formatives (most of which are morphs realizing roots or affixes), and attempts to account for the occurrence of each formative. Morphology can be divided into two main branches, inflectional morphology and word-formation (also called lexical morphology). Inflectional morphology deals with the various forms of lexemes, while word-formation deals with the formation of new lexemes from given bases. Word-formation can, in turn, be subdivided into derivation and compounding (or composition). Derivation is concerned with the formation of new lexemes by affixation, compounding with the formation of new lexemes from two (or more) potential stems. Derivation is sometimes also subdivided into class-maintaining derivation and class-changing derivation. Class-maintaining derivation is the derivation of new lexemes which are of the same form class ('part of speech') as the base from which they are formed, whereas class-changing derivation produces lexemes which belong to different form classes from their bases. Compounding is usually subdivided according to the form class of the resultant compound: that is, into compound nouns, compound adjectives, etc. It may also be subdivided according to the semantic criteria . . . into exocentric, endocentric, appositional and dvandva compounds.

上の文章で説明されている形態論の分類のうち,主要な諸部門について図示しよう(Bauer (34) を少々改変して示した).

[ The Basic Divisions of Morphology ]

┌─── INFLECTIONAL

│ (deals with forms ┌─── CLASS-MAINTAINING

│ of individual lexemes) │

MORPHOLOGY ───┤ ┌─── DERIVATION ───┤

│ │ (affixation) │

│ │ └─── CLASS-CHANGING

└─── WORD-FORMATION ─────┤

(deals with │ ┌─── COMPOUND NOUNS

formation of │ │

new lexemes) └─── COMPOUNDING ───┼─── COMPOUND VERBS

(more than one │

root) └─── COMPOUND ADJECTIVES

形態論に関連する重要な術語については,「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」 ([2011-03-28-1]) も参照.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

2016-07-05 Tue

■ #2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退 [inflection][synthesis_to_analysis][vowel][final_e][ilame][drift][germanic][historiography]

英語史の大きな潮流の1つに,標題の現象がある.この潮流は,ゲルマン祖語の昔から現代英語にかけて非常に長く続いている傾向であり,drift (偏流)として称されることもあるが,とりわけ著しく進行したのは後期古英語から初期中英語にかけての時期である.Baugh and Cable (154--55) がこの過程を端的に要約している箇所を引こう.

Decay of Inflectional Endings. The changes in English grammar may be described as a general reduction of inflections. Endings of the noun and adjective marking distinctions of number and case and often of gender were so altered in pronunciation as to lose their distinctive form and hence their usefulness. To some extent, the same thing is true of the verb. This leveling of inflectional endings was due partly to phonetic changes, partly to the operation of analogy. The phonetic changes were simple but far-reaching. The earliest seems to have been the change of final -m to -n wherever it occurred---that is, in the dative plural of nouns and adjectives and in the dative singular (masculine and neuter) of adjectives when inflected according to the strong declension. Thus mūðum (to the mouths) > mūðun, gōdum > gōdun. This -n, along with the -n of the other inflectional endings, was then dropped (*mūðu, *gōdu). At the same time, the vowels a, o, u, e in inflectional endings were obscured to a sound, the so-called "indeterminate vowel," which came to be written e (less often i, y, u, depending on place and date). As a result, a number of originally distinct endings such as -a, -u, -e, -an, -um were reduced generally to a uniform -e, and such grammatical distinctions as they formerly expressed were no longer conveyed. Traces of these changes have been found in Old English manuscripts as early as the tenth century. By the end of the twelfth century they seem to have been generally carried out. The leveling is somewhat obscured in the written language by the tendency of scribes to preserve the traditional spelling, and in some places the final n was retained even in the spoken language, especially as a sign of the plural.

英語の文法体系に多大な影響を与えた過程であり,その英語史上の波及効果を列挙するとキリがないほどだ.「語根主義」の発生(「#655. 屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1])),総合から分析への潮流 (synthesis_to_analysis),形容詞屈折の消失 (ilame),語末の -e の問題 (final_e) など,英語史上の多くの問題の背景に「屈折語尾の衰退」が関わっている.この現象の原因,過程,結果を丁寧に整理すれば,それだけで英語内面史をある程度記述したことになるのではないか,という気がする.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-06-28 Tue

■ #2619. 古英語弱変化第2類動詞屈折に現われる -i- の中英語での消失傾向 [inflection][verb][oe][eme][conjugation][morphology][owl_and_nightingale][speed_of_change][schedule_of_language_change][3sp][3pp]

古英語の弱変化第2類に属する動詞では,屈折表のいくつかの箇所で "medial -i-" が現われる (「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) の古英語 lufian の屈折表を参照) .この -i- は中英語以降に失われていくが,消失のタイミングやスピードは方言,時期,テキストなどによって異なっていた.方言分布の一般論としては,保守的な南部では -i- が遅くまで保たれ,革新的な北部では早くに失われた.

古英語の弱変化第2類では直説法3人称単数現在の屈折語尾は -i- が不在の -aþ となるが,対応する(3人称)複数では -i- が現われ -iaþ となる.したがって,中英語以降に -i- の消失が進むと,屈折語尾によって3人称の単数と複数を区別することができなくなった.

消失傾向が進行していた初期中英語の過渡期には,一種の混乱もあったのではないかと疑われる.例えば,The Owl and the Nightingale の ll. 229--32 を見てみよう(Cartlidge 版より).

Vor eurich þing þat schuniet riȝt,

Hit luueþ þuster & hatiet liȝt;

& eurich þing þat is lof misdede,

Hit luueþ þuster to his dede.

赤で記した動詞形はいずれも古英語の弱変化第2類に由来し,3人称単数の主語を取っている.したがって,本来 -i- が現われないはずだが,schuniet と hatiet では -i- が現われている.なお,上記は C 写本での形態を反映しているが,J 写本での対応する形態はそれぞれ schonyeþ, luuyeþ, hateþ, luueþ となっており,-i- の分布がここでもまちまちである.

schuniet については,先行詞主語の eurich þing が意味上複数として解釈された,あるいは本来は alle þing などの真正な複数主語だったのではないかという可能性が指摘されてきたが,Cartlidge の注 (Owl 113) では,"it seems more sensible to regard these lines as an example of the Middle English breakdown of distinctions made between different forms of Old English Class 2 weak verbs" との見解が示されている.

Cartlidge は別の論文で,このテキストにおける -i- について述べているので,その箇所を引用しておこう.

In both C and J, the infinitives of verbs descended from Old English Class 2 weak verbs in -ian always retain an -i- (either -i, -y, -ye, -ie, -ien or -yen). However, for the third person plural of the indicative, J writes -yeþ five times, as against nine cases of -eþ or -þ; while C writes -ieþ or -iet seven times, as against seven cases of -eþ, -ed, or -et. In the present participle, both C and J have medial -i- twice beside eleven non-conservative forms. The retention of -i in some endings also occurs in many later medieval texts, at least in the south, and its significance may be as much regional as diachronic. (Cartlidge, "Date" 238)

ここには,-i- の消失の傾向は方言・時代によって異なっていたばかりでなく,屈折表のスロットによってもタイミングやスピードが異なっていた可能性が示唆されており,言語変化のスケジュール (schedule_of_language_change) の観点から興味深い.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

・ Cartlidge, Neil. "The Date of The Owl and the Nightingale." Medium Aevum 65 (1996): 230--47.

2016-06-10 Fri

■ #2601. なぜ If I WERE a bird なのか? [be][verb][subjunctive][preterite][conjugation][inflection][oe][sobokunagimon]

現代英文法の「仮定法過去」においては,条件の if 節のなかで動詞の過去形が用いられるのが規則である.その過去形とは,基本的には直説法の過去形と同形のものを用いればよいが,1つだけ例外がある.標題のように主語が1人称単数が主語の場合,あるいは3人称単数の場合には,直説法で was を用いるところに,仮定法では were を用いなければならない(現代英語の口語においては was が用いられることもあるが,規範文法では were が規則である).これはなぜだろうか.

もっとも簡単に答えるのであれば,それが古英語において接続法過去の1・3人称単数の屈折形だったからである(現代の「仮定法」に相当するものを古英語では「接続法」 (subjunctive) と呼ぶ).

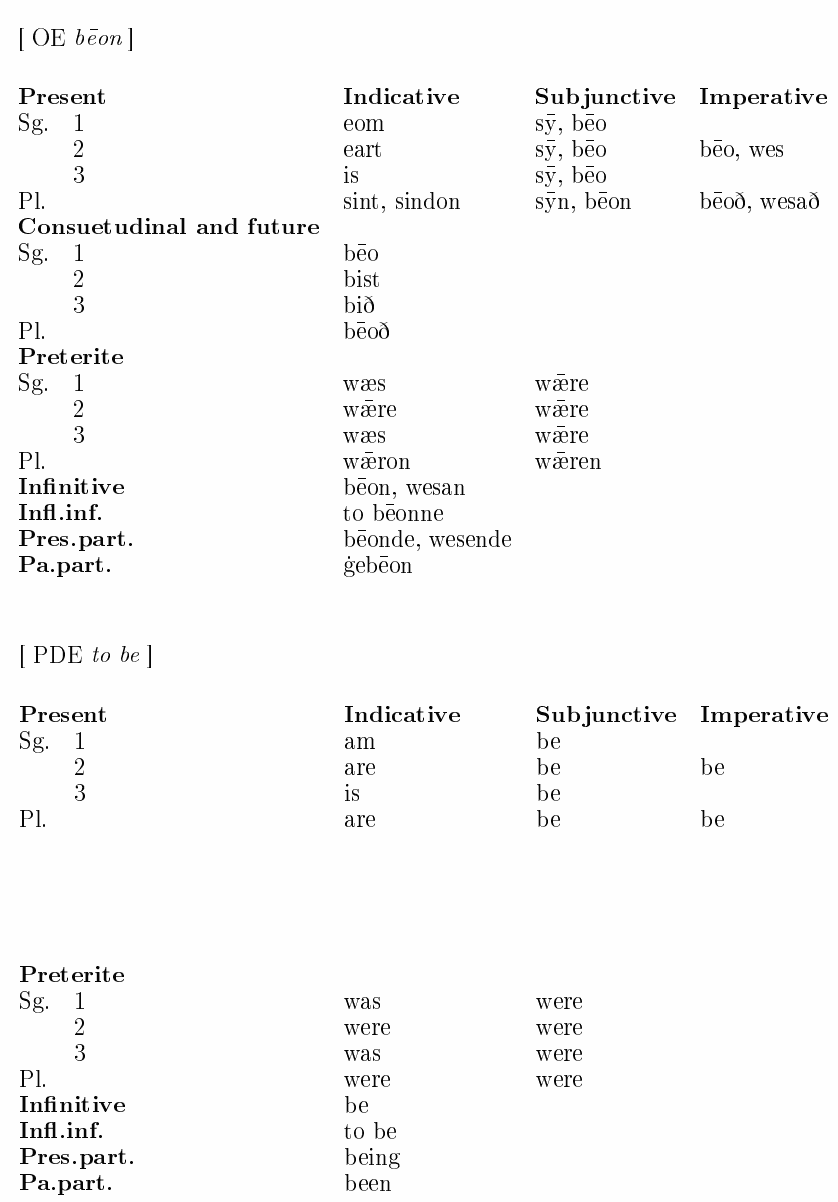

昨日の記事「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) で掲げた古英語 bēon の屈折表で,Subjunctive Preterite の欄を見てみると,単数系列では人称にかかわらず wǣre が用いられている.つまり,古英語で ġif ic wǣre . . . などと言っていた,だからこそ現代英語でも if I were . . . なのである.

現代英語では,ほとんどの場合,仮定法過去の形態として,上述のように直説法過去の形態をそのまま用いればよいために,特に意識して仮定法過去の屈折形や屈折表を直説法過去と区別して覚える必要がない.しかし,歴史的には直説法(過去)と仮定法(過去)は機能的にも形態的にも明確に区別されるべき異なる体系であり,各々の動詞に関して法に応じた異なる屈折形と屈折表が用意されていた.ところが,後の歴史のなかで屈折語尾の水平化や形態的な類推が作用し,be 動詞以外のすべての動詞に関して接続法過去形は直説法過去形と同一となった.唯一かつての形態的な区別を保持して生き延びてきたのが be だったということである.残存の主たる理由は,be があまりに高頻度であることだろう.

標題の「なぜ If I WERE a bird なのか?」という問いは,現代英語の共時的な観点からは自然で素朴な疑問といえる.しかし,英語史の観点から問いを立て直すのであれば,「なぜ,いかにして be 動詞以外のすべての動詞において接続法過去形と直説法過去形が同一となったのか」こそが問われるべきである.

2016-06-09 Thu

■ #2600. 古英語の be 動詞の屈折 [suppletion][be][verb][conjugation][inflection][oe][paradigm][indo-european][etymology]

現代英語で最も複雑な屈折を示す動詞といえば,be 動詞である.屈折がおおいに衰退している現代英語にあって,いまだ相当の複雑さを保っている唯一の動詞だ.あまりに頻度が高すぎて,不規則さながらのパラダイムが生き残ってしまったのだろう.

しかし,古英語においても,当時の屈折の水準を考慮したとしても,be 動詞の屈折はやはり複雑だった.以下に,古英語 bēon と現代英語 be の屈折表を掲げよう (Hogg and Fulk 309) .

明らかに異なる語根に由来する種々の形態が集まって,屈折表を構成していることがわかる.換言すれば,be 動詞の屈折表は補充法 (suppletion) の最たる例である.be は,印欧語比較言語学的には "athematic verb" と呼ばれる動詞の1つであり,そのなかでも最も複雑な歴史をたどってきた.Hogg and Fulk (309--10) によれば,古英語 bēon の諸形態はおそらく4つの語根に遡る.

1つ目は,PIE *Hes- に由来するもので,古英語の母音あるいは s で始まる形態に反映されている(s で始まるものは,ゼロ階梯の *Hs- に由来する; cf. ラテン語 sum).

2つ目は,PIE *bhew(H)- に由来し,古英語では b で始まる形態に反映される(cf. ラテン語 fuī 'I have been').古英語では,この系列は習慣的あるいは未来の含意を伴うことが多かった.

3つ目は,PIE *wes- に遡り,古英語(そして現代英語に至るまで)ではもっぱら過去系列の形態として用いられる.元来は強変化第5類の動詞であり,現在形も備わっていたが,古英語期までに過去系列に限定された.

4つ目は,古英語の直説法現在2人称単数の eart を説明すべく,起源として PIE *er- が想定されている(cf. ラテン語 orior 'I rise' と同語根).

be 動詞のパラダイムは,古英語以来ある程度は簡略化されてきたものの,今なお,長い歴史のなかで培われた複雑さは健在である.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2016-05-06 Fri

■ #2566. 「3単現の -s の問題とは何か」 [3sp][3pp][verb][paradigm][conjugation][inflection][hel_education][variation][sobokunagimon]

3単現の -s を巡る英語学・英語史上の問題について,本ブログでは 3sp の記事で多く扱ってきた.この話題については数年来調べたり書きためてきたのだが,この1年ほどの間に口頭発表や論文として公表する機会があったので,本ブログでも報告・宣伝しておきたい.

英語史研究会が企画した論文集『これからの英語教育――英語史研究との対話――』(家入葉子(編))が先月出版された.そのなかで「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」と題する小論を寄稿させていただいた.本書は,2014年5月25日に開かれた日本英文学会第86回大会(於北海道大学)でのシンポジウム「グローバル時代の英語教育―英語史からの貢献―」の研究報告を中心に編まれたもので,私自身はその発表者ではなかったものの,論文集の企画に混ぜていただいたという次第である(シンポジウム関係者の先生方,錚々たる英語史・英語教育研究者のグループに入れていただいて本当にありがとうございます!).

論文集のタイトルが示す通り,英語史と英語教育の接点を意識しながら執筆することを期待されていたのだが,ずいぶんと英語史寄りになってしまった(←反省).だが,本ブログではブログというメディアの性質上断片的にしか示せなかった3単現の -s に関する個々の論点を,今回は論文という体裁をとることによって,一応のところまとめることができたように思う.論文では,「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) や「#2136. 3単現の -s の生成文法による分析」 ([2015-03-03-1]) などの記事を発展させる形で,とりわけ通時的変化と共時的変異 (variation) を重視した議論を展開した.

英語教育という観点から,この問題について特に強調したかったことは,結論部に示した以下の主張である.

3単現の -s という問題は,文法的な正誤という局所的な問題として解すべきものではない.むしろ,この問題は英語学習者に,(1) 自らの学んでいる対象が標準的・規範的な変種であるという事実に意識を向けさせ,(2) その背後で多数の非標準変種もまた日常的に使用されているという英語の多様性の現実に気づかせ,その自然の帰結として (3) 英語諸変種(そして母語たる日本語諸変種も)に対する寛容さを育む絶好の機会を提供してくれる,一級の話題としてとらえることを提案したい.

なお,本論文集の執筆者と論題は以下の通り.とりわけ英語教育の畑の方に読んでいただけると嬉しい一冊です.

はじめに 英語史と英語教育の対話 家入 葉子 英語史と英語教育の融合 Applied English Philology の試み 池田 真 英語教員養成課程における英語史 谷 明信 第二言語習得研究の示唆する英語史の教育的価値 古田 直肇 英語の発達から英語学習の発達へ 法助動詞の第二言語スキーマ形成を巡って 中尾 佳行 グローバルな英語語彙 英語史から語彙教育へ 寺澤 盾 3単現の -s の問題とは何か 英語教育に寄与する英語史的視点 堀田 隆一 英語史と英語教育の接点 ヴァリエーションから見た言語変化 家入 葉子

・ 堀田 隆一 「3単現の -s の問題とは何か――英語教育に寄与する英語史的視点――」『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 家入葉子(編),大阪洋書,2016年.105--31頁.

2016-04-30 Sat

■ #2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム [adjective][ilame][terminology][morphology][inflection][oe][germanic][paradigm][personal_pronoun][noun]

古英語の形容詞の強変化・弱変化の区別については,ゲルマン語派の顕著な特徴として「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#785. ゲルマン度を測るための10項目」 ([2011-06-21-1]),「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) で取り上げ,中英語における屈折の衰退については ilame の各記事で話題にした.

強変化と弱変化の区別は古英語では名詞にもみられた.弱変化形容詞の強・弱屈折は名詞のそれと形態的におよそ平行しているといってよいが,若干の差異がある.ことに形容詞の強変化屈折では,対応する名詞の強変化屈折と異なる語尾が何カ所かに見られる.歴史的には,その違いのある箇所には名詞ではなく人称代名詞 (personal_pronoun) の屈折語尾が入り込んでいる.つまり,古英語の形容詞強変化屈折は,名詞屈折と代名詞屈折が混合したようなものとなっている.この経緯について,Hogg and Fulk (146) の説明に耳を傾けよう.

As in other Gmc languages, adjectives in OE have a double declension which is syntactically determined. When an adjective occurs attributively within a noun phrase which is made definite by the presence of a demonstrative, possessive pronoun or possessive noun, then it follows one set of declensional patterns, but when an adjective is in any other noun phrase or occurs predicatively, it follows a different set of patterns . . . . The set of patterns assumed by an adjective in a definite context broadly follows the set of inflexions for the n-stem nouns, whilst the set of patterns taken in other indefinite contexts broadly follows the set of inflexions for a- and ō-stem nouns. For this reason, when adjectives take the first set of inflexions they are traditionally called weak adjectives, and when they take the second set of inflexions they are traditionally called strong adjectives. Such practice, although practically universal, has less to recommend it than may seem to be the case, both historically and synchronically. Historically, . . . some adjectival inflexions derive from pronominal rather than nominal forms; synchronically, the adjectives underwent restructuring at an even swifter pace than the nouns, so that the terminology 'strong' or 'vocalic' versus 'weak' or 'consonantal' becomes misleading. For this reason the two declensions of the adjective are here called 'indefinite' and 'definite' . . . .

具体的に強変化屈折のどこが起源的に名詞的ではなく代名詞的かというと,acc.sg.masc (-ne), dat.sg.masc.neut. (-um), gen.dat.sg.fem (-re), nom.acc.pl.masc. (-e), gen.pl. for all genders (-ra) である (Hogg and Fulk 150) .

強変化・弱変化という形態に基づく,ゲルマン語比較言語学の伝統的な区分と用語は,古英語の形容詞については何とか有効だが,中英語以降にはほとんど無意味となっていくのであり,通時的にはより一貫した統語・意味・語用的な機能に着目した不定 (definiteness) と定 (definiteness) という区別のほうが妥当かもしれない.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2016-04-24 Sun

■ #2554. 固有屈折と文脈屈折 [terminology][inflection][morphology][syntax][derivation][compound][word_formation][category][ilame]

屈折 (inflection) には,より語彙的な含蓄をもつ固有屈折 (inherent inflection) と,より統語的な含蓄をもつ文脈屈折 (contextual inflection) の2種類があるという議論がある.Booij (1) によると,

Inherent inflection is the kind of inflection that is not required by the syntactic context, although it may have syntactic relevance. Examples are the category number for nouns, comparative and superlative degree of the adjective, and tense and aspect for verbs. Other examples of inherent verbal inflection are infinitives and participles. Contextual inflection, on the other hand, is that kind of inflection that is dictated by syntax, such as person and number markers on verbs that agree with subjects and/or objects, agreement markers for adjectives, and structural case markers on nouns.

このような屈折の2タイプの区別は,これまでの研究でも指摘されることはあった.ラテン語の単数形 urbs と複数形 urbes の違いは,統語上の数の一致にも関与することはするが,主として意味上の数において異なる違いであり,固有屈折が関係している.一方,主格形 urbs と対格形 urbem の違いは,意味的な違いも関与しているが,主として統語的に要求される差異であるという点で,統語の関与が一層強いと判断される.したがって,ここでは文脈屈折が関係しているといえるだろう.

英語について考えても,名詞の数などに関わる固有屈折は,意味的・語彙的な側面をもっている.対応する複数形のない名詞,対応する単数形のない名詞(pluralia tantum),単数形と複数形で中核的な意味が異なる(すなわち異なる2語である)例をみれば,このことは首肯できるだろう.動詞の不定形と分詞の間にも類似の関係がみられる.これらは,基体と派生語・複合語の関係に近いだろう.

一方,文脈屈折がより深く統語に関わっていることは,その標識が固有屈折の標識よりも外側に付加されることと関与しているようだ.Booij (12) 曰く,"[C]ontextual inflection tends to be peripheral with respect to inherent inflection. For instance, case is usually external to number, and person and number affixes on verbs are external to tense and aspect morphemes".

言語習得の観点からも,固有屈折と文脈屈折の区別,特に前者が後者を優越するという説は支持されるようだ.固有屈折は独自の意味をもつために直接に文の生成に貢献するが,文脈屈折は独立した情報をもたず,あくまで統語的に間接的な意義をもつにすぎないからだろう.

では,言語変化の事例において,上で提起されたような固有屈折と文脈屈折の区別,さらにいえば前者の後者に対する優越は,どのように表現され得るのだろうか.英語史でもみられるように,種々の文法的機能をもった名詞,形容詞,動詞などの屈折語尾が消失していったときに,いずれの機能から,いずれの屈折語尾の部分から順に消失していったか,その順序が明らかになれば,それと上記2つの屈折タイプとの連動性や相関関係を調べることができるだろう.もしかすると,中英語期に生じた形容詞屈折の事例が,この理論的な問題に,何らかの洞察をもたらしてくれるのではないかと感じている.中英語期の形容詞屈折の問題については,ilame の各記事を参照されたい.

・ Booij, Geert. "Inherent versus Contextual Inflection and the Split Morphology Hypothesis." Yearbook of Morphology 1995. Ed. Geert Booij and Jaap van Marle. Dordrecht: Kluwer, 1996. 1--16.

2016-03-03 Thu

■ #2502. なぜ不定詞には to 不定詞と原形不定詞の2種類があるのか? [infinitive][verb][inflection][syntax][causative][terminology][sobokunagimon]

2月19日付けで掲示板に,標題に関する疑問が寄せられた.掲示板上で返答したが,その内容をベースにして記事としてもまとめておきたい.以下,不定詞の略史を記す.

現代英語には to 不定詞 (to-infinitive) と原形不定詞 (bare infinitive) の2種類があるが,歴史的にはおよそ別物である.起源の古いのは原形不定詞のほうであり,こちらは英語のみならず印欧諸語では広く見られる.いわば本来の不定詞といってよい.古英語では典型的に動詞の語幹に -(i)an を付けた形態が「不定詞」と呼ばれており,それが,現代英語と同様に,主として使役動詞や知覚動詞の目的語の後位置,および助動詞の後位置に用いられていた.この古英語の不定詞の基本的な働きは,本来の動詞を名詞化すること,つまり「名詞的用法」だった.その後,中英語期にかけて生じた屈折語尾の水平化により -(i)an が失われ,語幹そのものの裸の形態へ収斂してしまったので,現在では「原形不定詞」と呼び直されるようになった.しかし,使役動詞,知覚動詞,助動詞の後位置に置かれる不定詞としての機能は,そのまま現在まで引き継がれた.

一方,「to 不定詞」のほうは,古英語の前置詞 to に,上述の本来の不定詞を与格に屈折させた -anne という語尾をもつ形態(不定詞は一種の名詞といってもよいものなので,名詞さながらに屈折した)を後続させたもので,例えば to ganne とあれば「行くことに向けて」つまり「行くために」ほどが原義だった.つまり,古英語では,今でいう「副詞的用法」は専ら to 不定詞で表わされていたのである.しかし,形態的には,やはり与格語尾を含めた語尾全体が後に水平化・消失し,結局「to + 動詞の原形」という形に落ち着くことになった.機能についていえば,to 不定詞は中英語期から近代英語期にかけておおいに拡張し,古英語以来の「副詞的用法」のみならず,原形不定詞の守備範囲であった「名詞的用法」へも侵入し,さらに他の諸々の機能をも発達させていった.

後発の to 不定詞が,先発の原形不定詞に追いつき,追い越してゆくという歴史を概観したが,実際には中英語期以降の両者の守備範囲の争いの詳細は複雑であり,どちらでも使用可能な「揺れ」の状況がしばしば見られた.それぞれの守備範囲がある程度決定するまでに,長い混乱の時代があったのである.例えば,使役動詞 make の用法でいえば,能動態においては原形不定詞をとるが受動態では to 不定詞をとるというのも共時的には妙な現象にみえるが,2種類の不定詞の守備範囲争いの結果,偶然このようなちぐはぐな分布になってしまったということである.実際,古い英語では make の能動態でも原形不定詞と並んで to 不定詞も用いられていた.この辺りの事情については,「#970. Money makes the mare to go」 ([2011-12-23-1]),「#978. Money makes the mare to go (2)」 ([2011-12-31-1]),「#971. 「help + 原形不定詞」の起源」 ([2011-12-24-1]) などを参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2016-02-10 Wed

■ #2480. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか (2) [imperative][exclamation][inflection][speech_act][verb][interjection][sobokunagimon]

[2016-02-05-1]の記事に引き続き,命令に動詞の原形が用いられる件について.先の記事の引用中にあったが,Mustanoja (473--74) が命令形と間投詞 (interjection) の近似に言及している.その箇所を引用しよう.

There is a striking functional resemblance between the imperative and the interjections. Both are functionally self-contained exclamatory expressions, both are little articulate (the singular imperative has no ending or has only -e, and the subject-pronoun is seldom expressed), and both are greatly dependent on intonation. In fact many interjections, primary and secondary, are used to express exhortations and commands (a-ha, hay, hi, harrow, out, etc. . . .), and many imperatives are used as interjections (abide, come, go bet, help, look . . . cf. present-day interjections like come on, go away, hear hear, say, say there, etc.)

さらに,Mustanoja (630--31) では,動詞の命令形が事実上の間投詞となっている例が多く挙げられている.

Brief commands, exhortations, and entreaties are comparable to interjections. Thus in certain circumstances the imperative mood of verbs may serve as a kind of interjection: --- abyd, Robyn, my leeve brother (Ch. CT A Mil. 3129); --- come, þou art mysbilevyd (Cursor App. ii 823); --- go bet, peny, go bet, go! (Sec. Lyr. lvii refrain); --- quad Moyses, 'loc, her nu [is] bread' (Gen. & Ex. 3331); --- help, hooly croys of Bromeholm! (Ch. CT A Rv. 4286; in this and many other cases help might equally well be interpreted as a noun). Somewhat similar stereotyped uses of the imperative are herken and listen, which occur as conventional opening exclamations in numerous ME poems (herkneþ, boþe yonge and olde; --- lystenyþ, lordynges . . . .

動詞による命令をある種の感情の発露としてとらえれば,動詞という品詞に属するという特殊事情があるだけで,それは確かに間投詞と機能的に似ている.そこで不変化詞であるかのように動詞の原形が用いられるというのは,不思議ではない.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2016-02-06 Sat

■ #2476. 英語史において動詞の命令法と接続法が形態的・機能的に融合した件 [imperative][subjunctive][verb][inflection][speech_act]

昨日の記事「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1]) の内容と密接に関わるものとして,標記の問題がある.英語史では,動詞の単数系列の命令形と接続法現在形が,形態的に融合してきた経緯がある.それと並行して,両者の機能,すなわち命令ととりわけ勧告の発話行為 (speech_act) もが融合してきたという経緯があり,現代英語においては,もはや形態においても機能においても,かつてあった区別が不明瞭となるに至っている.両者の融合への道筋は,1つには間接的な観点から記述することができる.命令形は,昨日の記事で述べたように,語根形(無屈折形)へ向かいやすかったし,一方,接続法現在は形態・機能的に衰退し,結果として直説法現在へ呑み込まれた.

しかし,命令形と接続法現在形の融合は,より直接的に両者の機能的な類似によって促進されたとも論じられるかもしれない.とりわけ勧告・忠告・奨励を表わすのに用いられる接続法については,それが機能上命令という発話行為に近似していることは容易に理解できるだろう.

昨日の記事で引用した Fischer (249) は,上記の点について次のように述べている.

In Middle English the forms of the imperative singular and the subjunctive present singular coalesced . . . . In function, the hortatory subjunctive and the imperative were practically similar already in Old English, where one finds them used side by side . . . . In the plural there was still a morphological distinction . . . when the subject pronoun did not immediately follow the verb. This situation was not to last, as the hortatory subjunctive was on its way out. . . . By the middle of the fifteenth century the plural imperative ending disappears.

この Fischer の発言は,2人称の単複両系列において命令法と接続法の融合が形態ベースであるとともに機能ベースでもあったことを示唆しているように読める.

複数系列の命令形についても,単数系列と同様に,15世紀半ばまでには無語尾となっていたとあるが,確かにその前段階の Chaucer 辺りでは,歴史的な単複の形態的区別がすでに事実上の自由変異と化している.例えば,Chaucer (CT III.186--7 [2:186--7]) では "Telle forth youre tale, spareth for no man,/ And teche us yonge men of youre praktike." などと語尾の有無が目まぐるしく切り替わっている.

さらに時代を遡って古英語の様子をみてみると,Traugott (185) は,命令法と接続法の機能的区別は,9世紀末までにはおよそ失われつつあったとしている.

Because the imperative and subjunctive contrast morphologically, we assume that there was a difference in meaning, at least in early OE times, between more and less directive, more and less wishful utterances. By the time of Alfredian OE this difference was losing ground in many registers; charms, medical prescriptions and similar generalised instructions are normally in the subjunctive.

これらの見解を総合すると,問題の融合は,やはり形態ベースであると同様に機能ベースでもあったと考えるのが妥当かもしれない.

・ Fischer, O. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. N. Blake. Cambridge, CUP, 1992. 207--398.

・ Traugott, Elizabeth Closs. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 168--289.

2016-02-05 Fri

■ #2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか [imperative][exclamation][inflection][speech_act][verb][interjection][sobokunagimon]

標題は,英語の命令文に関して,「#2289. 命令文に主語が現われない件」 ([2015-08-03-1]) と並んで,長らく疑問に感じていることである.

歴史的には,命令形と不定形は別個のものである.例えば,古英語の「行く」を表わす動詞について,2人称単数への命令は gā,2人称複数への命令は gāþ,不定形は gān であり,それぞれ形態は異なっていた.中英語以降,これらの屈折語尾が水平化し,形態的に軒並み go へと収斂した.

このような歴史的背景はあるにせよ,現代英語を共時的な観点から眺めれば,典型的な命令に用いられる動詞の形態は,いわゆる原形(不定形)の形態と完全に一致している.したがって,通時的な観点を抜きに記述するのであれば(そしてそれは母語話者の文法を反映していると思われるが),命令形と原形という用語を区別する必要はなく「命令には動詞の原形を用いる」と言って差し支えない.もしこれが真に母語話者の共時的感覚だとすれば,原形の表わす不定性と命令の機能が同一の形態のなかに共存していることに関して,認知上どのようにとらえられているのだろうか.

この問題について,松瀬 (83) で参照されていた Fischer (249) のコメントに当たってみた.

The imperative has a tendency to become invariant in form (this happened also in other Germanic languages), because it functions like a self-contained, exclamatory expression. Mustanoja (1960: 473) compares its function to that of (invariable) interjections. In an example like,

(109) Help! Water! Water! Help, for Goddes herte! (CT I.3815 [1:3807])

help is as much an interjection as an imperative.

命令と感嘆はある種の感情の発露として機能的に似通っており,それゆえに裸の語根そのもの(英語の場合には,すなわち原形)が用いられると解釈できるだろうか.細江 (157) が感嘆文との関連で述べている言葉を借りれば,このような語根形は「言語が文法的形式にとらわれず,その情の急なままに原始的自然の言い方に還元された」ものととらえることができる.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

・ Fischer, O. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. N. Blake. Cambridge, CUP, 1992. 207--398.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2016-01-02 Sat

■ #2441. 副詞と形容詞の近似 (2) --- 中英語でも困る問題 [adverb][adjective][ilame][flat_adverb][inflection][final_e][syntax][chaucer]

現代英語において,-ly なしのいわゆる単純副詞 flat_adverb と形容詞の区別が,形態・統語・意味のいずれにおいても,つきにくい問題について,「#981. 副詞と形容詞の近似」 ([2012-01-03-1]),「#995. The rose smells sweet. と The rose smells sweetly.」 ([2012-01-17-1]),「#1354. 形容詞と副詞の接触点」 ([2013-01-10-1]) の記事などで取り上げた.端的にいえば,The sun shines bright. という文において,bright は副詞なのか主格補語の形容詞なのかという問題である.

実は,中英語を読む際にも同じ問題が生じる.この問題は,中英語における形容詞の屈折語尾 -e の消失について研究していると,特に悩ましい.注目している語が副詞ではなく形容詞であることを確認した上で初めて語尾の -e について論じられるわけだが,形態的にはいずれも同形となって見分けがつかないし,統語や意味の観点からも決定的な判断が下せないことがある.すると,せっかく出くわした事例にもかかわらず,泣く泣く「いずれの品詞か不明」というラベルを貼ってやりすごすことになるのだ.

Chaucer の形容詞屈折を研究している Burnley の論文を読んで,この悩みが私1人のものでないことを知り,少々安堵した.Burnley (172) も,まったく同じ問題に突き当たっている.

Chaucer's grammar requires that adverbs be marked either by -ly or final -e, so that in some contexts this latter type may be indistinguishable from adjectives. In my analysis I have taken both the following to be adverbs, but there is room for disagreement on this point, and these are not the only cases of their kind:

That Phebus which that shoon so cleer and brighte (3.11)

In motlee, and hye on hors he sat. (1.273)

This uncertain boundary between adverbs and adjectives is inevitably responsible for some uncertainty in statistics, but it must be accepted as a feature of the structure of Chaucer's language and not a weakness of analysis. In the following, for example, the form of the word hye suggests an adverbial, but the sense and syntax both imply an adjectival use:

He pleyeth Herodes vpon a scaffold hye (1.3378)

It is probable, however, that this usage is actually adverbial. The adjectival form in the next example also seems to occur in a syntax which requires that it be understood adverbially:

Yclothed was she fressh for to deuyse. (1.1050)

韻文では統語的な位置も比較的自由なため,判断するための鍵もなおさら少なくなる.むしろ,両義的に用いられること自体が目指されているのではないかと勘ぐりたくなるほどだ.ここには,現代英語につながる両品詞間の線引きの難しさがある.

・ Burnley, J. D. "Inflection in Chaucer's Adjectives." Neuphilologische Mitteilungen 83 (1982): 169--77.

2015-12-28 Mon

■ #2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][inflection][final_e][plural][number][category][agreement]

この2日間,「#2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-26-1]) と「#2435. eurhythmy あるいは "buffer hypothesis" の適用可能事例」 ([2015-12-27-1]) の記事で,Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English (ilame) について考察した.#2434の記事で話題にしたのは,実は形容詞の「単数」の弱変化屈折として生起する -e のことであって,同じように -e 語尾が遅くまでよく保たれていた形容詞の「複数」の屈折については触れていなかった.「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]) に挙げた屈折表から分かるように,複数においては,弱変化と強変化の区別なく,原則としてあらゆる統語環境において,単音節形容詞は -e を取ったのである.#2435の記事で扱った "eurhythmy" や "buffer hypothesis" は,形容詞の用いられる統語環境の差異を前提とした仮説だったが,複数の場合には上記のように統語環境が不問となるので,なぜ複数屈折の -e がよく保持されたのかについては,別の問題として扱わなければならない.

この問題に対して,基本的には,単複を区別する数 (number) という文法範疇 (category) が英語の言語体系においてよく保守されてきたからである,と答えておきたい.名詞や代名詞においては,印欧祖語から古英語を経て現代英語に至るまで一貫して数の区別は保たれてきたし,主語と動詞の一致 (concord) においても,数という範疇は常に関与的であり続けてきた.形容詞では,結果的に近代英語期以降,数の標示をしなくなったことは事実だが,初期中英語期の激しい語尾の水平化と消失の潮流のなかを生き延び,後期中英語まで複数語尾 -e をよく保ってきたということは,英語の言語体系において数という範疇が根深く定着していたことを示すものだろう.この点で,私は以下の Minkova (329) の見解に同意する.

My analysis assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural. Yet in maintaining the syntactically based strong-weak distinction in the singular, it is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival NPs. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject NPs and the predicate, in other words the singular-plural opposition continues to be realized across the system.

では,なぜ英語では数という文法範疇がここまで根強く残ろうとした(そして現在でも残っている)のか.これは言語における文法範疇の一般的な問題であり,究極の問題というべきである.これについての議論は,拙著の "Syntactic Agreement" と題する6.6節 (141--44) で触れているので参照されたい.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2015-12-26 Sat

■ #2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][syllable][pronunciation][prosody][language_change][final_e][speed_of_change][schedule_of_language_change][language_change][metrical_phonology][eurhythmy][inflection]

英語史では,名詞,動詞,形容詞のような主たる品詞において,屈折語尾が -e へ水平化し,後にそれも消失していったという経緯がある.しかし,-e の消失の速度や時機 (cf speed_of_change, schedule_of_language_change) については,品詞間で差があった.名詞と動詞の屈折語尾においては消失は比較的早かったが,形容詞における消失はずっと遅く,Chaucer に代表される後期中英語でも十分に保たれていた (Minkova 312) .今回は,なぜ形容詞弱変化屈折の -e は遅くまで消失に抵抗したのかについて考えたい.

この問題を議論した Minkova の結論を先取りしていえば,特に単音節の形容詞の弱変化屈折における -e は,保持されやすい韻律上の動機づけがあったということである.例えば,the goode man のような「定冠詞+形容詞+名詞」という統語構造においては,単音節形容詞に屈折語尾 -e が付くことによって,弱強弱強の好韻律 (eurhythmy) が保たれやすい.つまり,統語上の配置と韻律上の要求が合致したために,歴史的な -e 語尾が音韻的な摩耗を免れたのだと考えることができる.

ここで注意すべき点が2つある.1つは,古英語や中英語より統語的に要求されてきた -e 語尾が,eurhythmy を保つべく消失を免れたというのが要点であり,-e 語尾が eurhythmy をあらたに獲得すべく,歴史的には正当化されない環境で挿入されたわけではないということだ.eurhythmy の効果は,積極的というよりも消極的な効果だということになる.

2つ目に,-e を保持させるという eurhythmy の効果は長続きせず,15--16世紀以降には結果として語尾消失の強力な潮流に屈しざるを得なかった,という事実がある.この事実は,eurhythmy 説に対する疑念を生じさせるかもしれない.しかし,eurhythmy の効果それ自体が,時代によって力を強めたり弱めたりしたことは,十分にあり得ることだろう.eurhythmy は,歴史的に英語という言語体系に広く弱く作用してきた要因であると認めてよいが,言語体系内で作用している他の諸要因との関係において相対的に機能していると解釈すべきである.したがって,15--16世紀に形容詞屈折の -e が消失し,結果として "dysrhythmy" が生じたとしても,それは eurhythmy の動機づけよりも他の諸要因の作用力が勝ったのだと考えればよく,それ以前の時代に関する eurhythmy 説自体を棄却する必要はない.Minkova (322--23) は,形容詞屈折語尾の -e について次のように述べている.

. . . the claim laid on rules of eurhythmy in English can be weakened and ultimately overruled by other factors such as the expansion of segmental phonological rules of final schwa deletion, a process which depends on and is augmented by the weak metrical position of the deletable syllable. The 15th century reversal of the strength of the eurhythmy rules relative to other rules is not surprising. Extremely powerful morphological analogy within the adjectives, analogy with the demorphologization of the -e in the other word classes, as well as sweeping changes in the syntactic structure of the language led to what may appear to be a tendency to 'dysrhythmy' in the prosodic organization of some adjectival phrases in Modern English. . . . The entire history of schwa is, indeed, the result of a complex interaction of factors, and this is only an instance of the varying force of application of these factors.

英語史における形容詞屈折語尾の問題については,「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]),「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]) ほか,ilame (= Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English) の各記事を参照.

なお,私自身もこの問題について論文を2本ほど書いています([1] Hotta, Ryuichi. "The Levelling of Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." Journal of the Institute of Cultural Science 73 (2012): 255--73. [2] Hotta, Ryuichi. "The Decreasing Relevance of Number, Case, and Definiteness to Adjectival Inflection in Early Middle English: A Diachronic and Dialectal Study with the LAEME Corpus." 『チョーサーと中世を眺めて』チョーサー研究会20周年記念論文集 狩野晃一(編),麻生出版,2014年,273--99頁).

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." ''Papers from the 5th International

2015-12-14 Mon

■ #2422. 初期中英語における動名詞,現在分詞,不定詞の語尾の音韻形態的混同 [gerund][participle][infinitive][verb][inflection][suffix]

古英語から中英語にかけて,名詞を作る接尾辞(後の動名詞語尾)-ing と現在分詞の接尾辞 -inde (or -ende or -ande) が,音韻形態的な融合と統語的な混交を経たことは,昨日の記事「#2421. 現在分詞と動名詞の協働的発達」 ([2015-12-13-1]) で解説したとおりである.結果的に,中英語以降,-ing という唯一の形態が動名詞および現在分詞の両機能を果たしていくことになった.

しかし,初期中英語において,上記の -ing と -inde に加え,不定詞語尾 -en(ne) も音韻形態的な混乱に参与していたのではないかという議論がある.これらの語尾はいずれも弱い母音と弱い鼻音に特徴づけられ,現在分詞語尾 -inde から d の脱落する傾向があったと想定すれば (cf. 「#2121. 英語史における /t/ の挿入と脱落の例」 ([2015-02-16-1])) ,確かにすべてが /-ən/ ほどに収斂してしまった可能性がある.Mustanoja (569--70) は,これらの語尾の混乱極まる交替について,例を挙げながら述べている.

One has to take into consideration . . . certain phonological and morphological processes which seem to have brought about a confusion between the verbal noun, the present participle, and the infinitive. . . . [T]he present participle occasionally ends in -en instead of -end, as in he saȝ þe roke And þe brinfires stinken smoke (Gen. & Ex. 1164), probably also in þat heo heora wil-daȝes wælden weoren (Lawman A 1799), and the inflected infinitive may end in -ende, as in to flende (Lawman B, to fleonne, A) and suffraunce may aswagend hem (Patience 3; cf. also Purity 1291). In the North and N Midlands, in the 15th century even in the South, -ng may occur as -n (e.g., drynkyn for drynkyng, Norfolk Gilds). Cf. also unknowen for unknowyng (Deonise 5, MS Kk) and, conversely, I am moche beholdyng [for beholden] unto hym (Malory MD 86).

While admitting that the examples here given are uneven with regard to their chronology and dialectal distribution, it is difficult to believe that this confusion of forms did not bring the noun in -ing into close connection with the present participle and the infinitive and thus promote its use as the gerund.

始まりは音韻的な弱化という小さな衝撃だったのかもしれないが,それが形態的な融合を生み出し,種々の統語機能の乗り入れを誘発したというシナリオが受け入れられるのであれば,まさに語末母音の弱化が屈折の衰退を呼び,SVO語順への固定を引き起こしたという英語史上のダイナミックな変化に類似するもう1つの事例となる.言語変化においては,このように「一波動けば万波生ず」ことがある.

だが,Mustanoja の挙げている例だけでは心許ない.上記の説を評価するには,混同や融合の例をもっと集める必要があるだろう.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-10-09 Fri

■ #2356. フランス語が複数形の -s の拡大に無関係と考える根拠 [french][contact][plural][inflection][me_dialectology]

昨日の記事「#2355. フランス語の語彙以外への影響 --- 句,綴字,派生形態論,強勢」 ([2015-10-08-1]) で引いた Denison and Hogg (17) からの文章では,英語の名詞複数形の -s が中英語期に拡大した要因として,フランス語の影響が考えられるかもしれないとのことだった.この説は,諸文献でもしばしば唱えられてきており,最近では安井・久保田 (p.43 fn) でも「複数の -s 伝播にはフランス語の複数の形の影響も,ある程度,あずかっていたかもしれない」と触れられている.

しかし,この問題について調べた Hotta (268) のなかで,私はこの説に対して強く否定的な立場を取っている.Jespersen に拠りながら,次のように議論した.

For the reasons why Old French could not be relevant, refer to Jespersen (Chapters 33). To summarise the main grounds against the hypothesis of Old French influence on the English s-plural:

1. Considering that the genitive singular -s spread earlier and faster than the nominative plural -s, French should first have influenced genitive singular forms, which is however impossible because Old French had no s-ending for the genitive singular.

2. The extension of the s-plural started before the Norman Conquest, making it unnecessary to propose French influence.

3. The fact that -s prevailed earlier in the northern dialects than in the southern is against the expectation if French influence was assumed. Such French influence would have been felt first and foremost in the South.

4. The s-ending was just one of the various plural endings available in Old French, and it was usually an accusative plural ending instead of a nominative plural.

5. In English, adjectives rarely took the s-plural after the Old French model. If French influence had been at work, not only nouns but also adjectives might have been affected.

6. The English s-ending was usually preceded by a vowel typically spelled e, while in Old French such a vowel spelling never occurred. We might note that the forms -es and -s were kept distinct well into Late Middle English.

なお,重要な先行研究である Roedler も,中英語期における -s 複数の拡大に関連して,(フランス語を念頭に置きながら)言語外的な影響の可能性を "überflüssig" と切って捨てている.フランス語影響説にはほとんど妥当性がない.

関連して,「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1]),「#1250. 中英語はクレオール語か? (3)」 ([2012-09-28-1]) も参照.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Jespersen, Otto. Chapters on English. London: George Allen, 1918. Rpt. of Progress in Language.

・ Roedler, Eduard. "Die Ausbreitung des 's'-Plurals im Englischen." Vol. 1. PhD thesis, Christian-Albrechts University, 1911; Vol. 2. Anglia 40 (1916): 420--502.

2015-08-24 Mon

■ #2310. 3単現のゼロ [3sp][3pp][verb][paradigm][conjugation][inflection][contact][do-periphrasis][lmode]

英語史上の3単現の -s や3複現の -s について,3sp と 3pp の多くの記事でそれぞれ論じてきた.一方で,あまり目立たないが3単現のゼロという問題がある.よく知られているのは「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]),「#1889. AAVE における動詞現在形の -s (2)」 ([2014-06-29-1]) で取り上げたように AAVE での -s の脱落という現象があるし,イングランドでは East Anglia 方言が現在時制のパラダイムにおいて人称・数にかかわらず軒並みゼロ語尾をとるという事例がある.

Wright (119) による3単現のゼロに関する歴史の概略によれば,East Anglia における3単現のゼロの起源は15世紀にさかのぼり,伝統的な解釈によれば,他の人称語尾のゼロを3単現へ類推的に拡張したものだろうとされるが,一方で方言接触の影響ではないかという説もある.16世紀後半までには,Norfolk の家族が41--77%という比率で -th に代わりにゼロを用いていたという報告があり,East Midland はその後も3単現のゼロを示す中心地であり続けている.しかし,Helsinki Corpus の調査によれば,歴史的にみれば3単現のゼロは2%という低い率ながらも East Anglia に限らず分布してきたのも事実であり,古い英語文献においてまれに出会うことはある.

Wright の最新の論文は,19世紀前半の West Oxfordshire 出身のある従僕による日記をコーパスとして調査し,21%という予想以上の高い率で3単現のゼロが用いられていることを突き止めた.Wright は,East Anglia とは地理的にも離れたこの地域で,おそらくこの時期に限定して,3単現のゼロがある程度分布していたのではないかと推測した.また,この一時的な分布は,直前の世代に do 迂言法 (do-periphrasis) が衰退し,直後の世代に標準的な -s が拡大していった,まさに移行期の最中にみられた,つなぎ的な分布だろうと結論づけた.

Wright の議論は込み入っているが,少なくとも英語史全体を見渡す限り,時代と方言に応じて様々なパラダイムが現われては消えていったことは確かであり,19世紀前半の West Oxfordshire に限定的に上記のような状況があったとしても,驚くにはあたらない.

・ Wright, Laura. "Some More on the History of Present-Tense -s, do and Zero: West Oxfordshire, 1837." Journal of Historical Sociolinguistics 1.1 (2015): 111--30.

2015-08-23 Sun

■ #2309. 動詞の人称語尾の起源 [category][person][verb][inflection][personal_pronoun][agreement][linguistic_relativism]

本ブログでは3単現の -s (3sp) や3複現の -s (3pp) ほか,英語史における動詞の人称語尾に関する話題を多く取り上げてきた.人称 (person) という文法範疇 (category) は世界の多くの語族に確認され,英語を含む印欧諸語においても顕著な範疇となっている.しかし,そもそも印欧語において人称が動詞の屈折語尾において標示されるという伝統の起源は何だったのだろうか.主語の人称と動詞が一致しなければならないという制約はどこから来たのだろうか.

この問題について,印欧語比較言語学では様々な議論が繰り広げられているようだ.この分野の世界的大家の1人 Szemerényi (329) によれば,1・2人称語尾については,対応する人称代名詞の形態が埋め込まれていると考えて差し支えないという.

The question of the origin of the personal endings has always aroused much greater interest. Since Bopp's earliest writings, indeed since the eighteenth century, it has been usual to find in the personal endings the personal pronouns. In spite of frequent dissent this theory is universally accepted; it is, however, also valid for the 1st pl., where the original form of the pronoun was *mes . . ., and for the 1st dual, whose ending -we(s) similarly contains the pronoun. And the principle must be expected to operate in the 2nd person also. This is suggest by many other language families. . . .

一方,3人称については,1・2人称と同様の説明を与えることはできず,単数にあっては指示詞 *so/*to に由来し,複数にあっては動作主名詞接尾辞と関係し,やや複雑な事情を呈するという (Szemerényi 330) .これが事実だとすると,太古の印欧祖語の話者は,1・2人称を正当な「人称」とみて,3人称を「非人称」とみていたのかもしれない.ここに反映されている世界観(と屈折語尾の分布)は現代の印欧諸語の多くに痕跡を残しており,屈折語尾の著しく衰退した現代英語にすら,3単現の -s としてかろうじて伝わっている.

では,そもそも印欧語において人称という文法範疇が確たる地位を築いてきたのはなぜか.というのは,他の多くの言語では,人称という文法範疇はたいした意味をもたないからだ.例えば,日本語では形容詞の用法における人称制限などが問題となる程度であり,範疇としての人称の存在基盤は薄い.しかし,人称という術語の指し示すものをもっと卑近に理解すれば,それは話す主体としての「私」と,私の話しを聞いている「あなた」と,話題となりうる「それ以外」の一切の素材とを区別する原理にほかならない.「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の用語でいえば,話し手(=1人称),聞き手(=2人称),事物・現象(=3人称)という区分である.これらが普遍的な構成要素のうちの3つであるということが真であれば,いかなる言語も,この区分をどの程度確たる文法範疇として標示するかは別として,その基本的な世界観を内包しているはずである.印欧祖語は,それを比較的はっきり標示するタイプの言語だったのだろう.

なお,前段落の議論は,ある種の言語普遍性 (linguistic universal) を前提とした議論である.だが,日本語母語話者としては,人称という文法範疇は直感的によく分からないのも事実であるから,言語相対論 (linguistic_relativism) として理解したい気もする.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-08-04 Tue

■ #2290. 形容詞屈折と長母音の短化 [final_e][ilame][inflection][vowel][phonetics][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][spelling][adjective][afrikaans][syntagma_marking]

<look>, <blood>, <dead>, <heaven>, などの母音部分は,2つの母音字で綴られるが,発音としてはそれぞれ短母音である.これは,近代英語以前には予想される通り2拍だったものが,その後,短化して1拍となったからである.<oo> の綴字と発音の関係,およびその背景については,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]),「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]),「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]),「#1866. put と but の母音」 ([2014-06-06-1]) で触れた.<ea> については,「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1]) で簡単に触れたにすぎないので,今回の話題として取り上げたい.

上述の通り,<ea> は本来長い母音を表わした.しかし,すでに中英語にかけての時期に3子音前位置で短化が起こっており,dream / dreamt, leap / leapt, read / read, speed / sped のような母音量の対立が生じた (cf. 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])) .また,単子音前位置においても,初期近代英語までにいくつかの単語において短化が生じていた (ex. breath, dead, dread, heaven, blood, good, cloth) .これらの異なる時代に生じた短化の過程については「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1]) や「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1]) で見たとおりであり,純粋に音韻史的な観点から論じることもできるかもしれないが,特に初期近代英語における短化は一部の語彙に限られていたという事情があり,問題を含んでいる.

Görlach (71) は,この議論に,間接的ではあるが(統語)形態的な観点を持ち込んでいる.

Such short vowels reflecting ME long vowel quantities are most frequent where ME has /ɛː, oː/ before /d, t, θ, v, f/ in monosyllabic words, but even here they occur only in a minority of possible words. It is likely that the short vowel was introduced on the pattern of words in which the occurrence of a short or a long vowel was determined by the type of syllable the vowel appeared in (glad vs. glade). When these words became monosyllabic in all their forms, the conditioning factor was lost and the apparently free variation of short/long spread to cases like (dead). That such processes must have continued for some time is shown by words ending in -ood: early shortened forms (flood) are found side by side with later short forms (good) and those with the long vowel preserved (mood).

子音で終わる単音節語幹の形容詞は,後期中英語まで,統語形態的な条件に応じて,かろうじて屈折語尾 e を保つことがあった (cf. 「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1])) .屈折語尾 e の有無は音節構造を変化させ,語幹母音の長短を決定した.1つの形容詞におけるこの長短の変異がモデルとなって,音節構造の類似したその他の環境においても長短の変異(そして後の短音形の定着)が見られるようになったのではないかという.ここで Görlach が glad vs. glade の例を挙げながら述べているのは,本来は(統語)形態的な機能を有していた屈折語尾の -e が,音韻的に消失していく過程で,その機能を失い,語幹母音の長短の違いにその痕跡を残すのみとなっていったという経緯である (cf. 「#295. black と Blake」 ([2010-02-16-1])) .関連して,「#977. 形容詞の屈折語尾の衰退と syntagma marking」 ([2011-12-30-1]) で触れたアフリカーンス語における形容詞屈折語尾の「非文法化」の事例が思い出される.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow