2011-02-11 Fri

■ #655. 屈折の衰退=語根の焦点化 [conversion][drift][germanic][inflection]

近代英語以来の語形成の特徴として品詞転換 ( conversion ) が盛んであるということがある.品詞転換については[2009-11-03-1], [2009-11-01-1]の記事などで述べたが,これが形態的に可能となったのは,後期古英語から初期中英語にかけて起こった語尾の水平化とそれに続く消失ゆえである.古英語では,名詞や動詞は主に統語意味的な機能に応じて区別される特定の屈折語尾をとったが,屈折語尾の音声上の摩耗が進むにつれ,語類の区別がつけられなくなった.屈折語尾の衰退は,程度の差はあれ,第1音節にアクセントをおく特徴をもつゲルマン諸語に共通の現象である ( see [2009-10-26-1] (4) ) .

英語における品詞転換の発生は,上記のようにゲルマン諸語に共通する屈折語尾の衰退,いわゆる漂流 ( drift ) の延長線上にあるとして説明されることが多い.これは音韻形態的な説明といえるだろう.もう1つの説明としては,[2010-01-16-1]の記事で触れたように,語順規則の確立と関連づけるものがある.中英語以降,語順がおよそ定まったことにより,例えば動詞と名詞の区別は形態によらずとも語順によってつけることができるようになった.このことが品詞転換の発生に好意的に作用したとする説明がある.これは,統語的な説明といえる.

あまり指摘されたことはないように思われるが,もう1つ,意味的な説明があり得る.説明の出発点は,再びゲルマン諸語に共通する先述の drift である.ゲルマン諸語における drift の重要性は屈折の衰退にあると解釈されることが多いが,その裏返しとして同じくらい重要なのは,語彙的意味を担う語根に焦点が当てられることになったという点である.これによって,例えば love は,文中での統語的役割は何か,語類は何かであるかなどの可変の情報を標示する負担から解放され,「愛」という語彙的意味を標示することに集中することができるようになった.love という形態は「愛」という根源的主題を表わすのに特化した形態であり,それが文中で名詞として「愛」として用いられるのか,動詞として「愛する」として用いられているのかは,副次的な問題でしかない.いずれの品詞かは統語が決定してくれる.屈折の衰退という音韻形態的な過程には,語根の焦点化という意味論的な含蓄が付随していたということは注目に値するだろう.

Le développement grammatical du germanique est donc commandé par deux grands faits: l'intensité initiale a donné aux radicaux une importance nouvelle, la dégradation des finales a tendu à ruiner la flexion, et l'a en effet ruinée dans des langues comme l'anglais et le danois. (Meillet 100)

したがって,ゲルマン語の文法の発達は2つの重要な事実に支配されている.1つは語頭の強勢が語根に新たな重要性を与えたということであり,もう1つは語尾の衰退が屈折を崩壊させがちであり,実際に英語やデンマーク語などの言語では崩壊させてしまったということである.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2010-10-11 Mon

■ #532. Chaucer の形容詞の屈折 [inflection][chaucer][adjective][ilame][french]

英語史では屈折形態論の観点から,古英語,中英語,近代英語はそれぞれ次のように記述される.

・ Old English: full inflection

・ Middle English: levelled inflection

・ Modern English: lost inflection

屈折というとまず最初に名詞,代名詞,動詞が思い浮かぶが,古英語では形容詞も複雑に屈折した.形容詞はそれ自体が何らかの形態クラスに分類されるわけではなく,一致する名詞とともに形態統語的に屈折するので,むしろ1つの形容詞が取りうる屈折語尾の variation は名詞などよりも幅広い.統語的な基準で弱変化屈折と強変化屈折に分かれ,性・数・格のパラメータによってのべ40種類の屈折形を示す.古英語期が full inflection の時代と呼ばれる所以である.

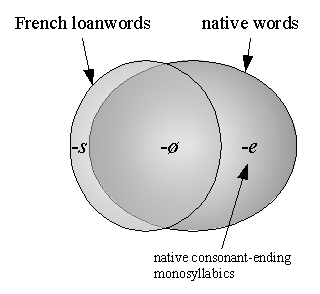

近代英語以降は,この多様な屈折語尾がすべて消失した ( lost inflection ) .その中間段階に levelled inflection の時代があるのだが,例えば中英語後期の Chaucer の形容詞屈折をみると,中間とはいっても限りなく lost inflection に近い.Chaucer から形容詞 good を例に挙げると,強変化単数でゼロ屈折だが,それ以外では -e をとるのみの高度に水平化されたパラダイムである.

| Weak | Strong | |

|---|---|---|

| Singular | goode | good |

| Plural | goode | goode |

しかも,このようにゼロ屈折か -e 屈折かの区別をつける形容詞は「単音節で語尾が子音で終わる英語本来語」という条件つきであり,その他はすべて無屈折である.付け加えるべきは,本来語に対してフランス借用語の形容詞は原則として無屈折だが,フランス語の句を借りてきた場合などで原語の複数屈折語尾 -s が見られる例がまれにある ( ex. weyes espirituels, places delitables ) .

形態論の歴史では中英語は過渡期の時代とみなされる傾向があり,関心や扱いも levelled になりがちである.しかし,Chaucer の形容詞の屈折体系を概観して分かるとおり,古英語に比べて遙かに levelled ではあるが,屈折が体系をなしていることは間違いない.-e や -s といった屈折語尾の存在感の薄さは否めないが,中英語における形態論の再編成という観点からみると,このような下位体系 ( subsystem ) がいかにして生み出されたかは興味深い問題を提供してくれる.

・ Old English Grammar by Murray McGillivray, University of Calgary

・ Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 105--06.

・ Burnley, David. The Language of Chaucer. Basingstoke: Macmillan Education, 1983. 13--15.

2010-09-13 Mon

■ #504. 現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞 [inflection][gender][adjective][french][ilame]

[2010-07-27-1]の記事で,形容詞の比較級・最上級を示す -er / -est を形容詞の屈折と見なすべきかどうかについての議論があることを話題にした.これを除けば現代英語における形容詞の屈折は皆無といってよさそうだ.古英語では,形容詞は統語的に関連する名詞の性・数・格に応じて激しく屈折したし,さらにゲルマン諸語に特徴的な強変化屈折と弱変化屈折の使い分けも存在していたことを思うと,現代英語の状況は「屈折の消失」が英語史の流れを構成する大きな要素であることを改めて思い起こさせる.

ところが,Bryson (26) によると,現代英語に屈折する形容詞が1つあるという.

In English adjectives have just one invariable form with but, I believe, one exception: blond/blonde.

blond(e) 「金髪の,ブロンドの」はフランス借用語であり,借用元言語の文法にならって男性(名詞)を修飾するときには blond を,女性(名詞)を修飾するときには blonde を用いるというのが伝統的な使い分けである(発音は区別がない).しかし,この伝統は必ずしも守られなくなってきている.アメリカでは男女にかかわりなく一般に blond が用いられることが多くなってきており,イギリスでは逆に blonde が一般形として選ばれている.いずれにせよ,変化の流れとしては区別がなくなる方向に動いていると考えてよさそうだ.

消えつつあるのかもしれないが一応いまだ存在する blond/blonde の区別を,現代英語に「残る」唯一の屈折する形容詞と表現しなかったのは,古英語以来の屈折とはタイプが異なるからである.数や格による屈折ではないし,性 ( gender ) による屈折とはいっても古英語的な文法性 ( grammatical gender ) ではなく現代英語的な自然性 ( natural gender ) による屈折にすぎない.しかも,この屈折は借用元のフランス語の文法を参照した「格好つけのまねごと」のように見える.古英語の形容詞屈折とは一線を画しており,屈折としての歴史的な連続性が感じられない.したがって,「残る」というのは必ずしも適切でないと判断した.

OED でのこの語の初例は15世紀の Caxton だが,その後は17世紀後半まで現れず,そこでもイタリック体で綴られていることから,いまだに借用語との意識が濃厚だったにちがいない.現代英語でも,発音こそ区別しないが綴字で区別するということは意識的に保たれている区別であることを示しており,やはりフランス単語であることによって生じる「格好つけのまねごと」という色合いが強い.

しかし,共時的にみれば性に基づく屈折であるには違いない.現代英語に存在する唯一の屈折する形容詞であるという事実は嘘ではない.この区別が今後失われていく可能性が強いことを考えると,伝統からの脱却,性差の廃止,例外的事項の規則化を示しうる言語変化の事例として注目すべきだろう.

なお名詞としては男性に blond,女性に blonde を用いるのが一般的であり,形容詞用法とは異なり,区別はよく保たれている.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

2010-08-31 Tue

■ #491. Stuart 朝に衰退した肯定平叙文における迂言的 do [emode][syntax][synthesis_to_analysis][inflection][sociolinguistics][scots_english][do-periphrasis]

[2010-08-26-1]の記事で見たように,迂言的 do ( do-periphrasis ) は,初期近代英語期に疑問文や否定文を中心に発達してきた.英語史の大きな視点から見ると,この発展は総合的言語 ( synthetic language ) から分析的言語 ( analytic language ) へと進んできた英語の発展の流れに沿っている.

do, does, did を助動詞として用いることによって,後続する本動詞はいかなる場合でも原形をとれば済むことになる.主語の人称・数と時制を示す役割は do, does, did が受けもってくれるので,本動詞が3単現形や過去形に屈折する必要がなくなるからである.この流れでいけば,疑問文や否定文に限らず肯定平叙文でも do-periphrasis が発達することも十分にあり得たろう.実際に,16世紀には,現代風に強調を含意する用法とは考えられない,純粋に迂言的な do の使用が肯定平叙文で例証されており,do はこの路線を歩んでいたかのようにみえる.

ところが,[2010-08-26-1]のグラフに示されている通り,肯定平叙文での do の使用は17世紀以降,衰退の一途をたどる.英語史の流れに逆らうかのようなこの現象はどのように説明されるのだろうか.Nurmi ( p. 179 ) は社会言語学的な視点からこの問題に接近した.Nevalainen ( pp. 109--10, 145 ) に触れられている Nurmi の説を紹介しよう.

ロンドン地域における肯定平叙文での do の使用は,17世紀の最初の10年で減少しているとされる( Nevalainen によれば Corpus of Early English Correspondence のデータから示唆される).17世紀初頭といえば,1603年にスコットランド王 James VI がイングランド王 James I として即位するという歴史的な出来事( Stuart 朝の開始)があった.当時のスコットランド英語 ( Scots-English ) では肯定文での迂言的 do の使用は稀だったとされ,その変種を引きさげてロンドンに都入りした James I と彼の周辺の者たちが,その権威ある立場からロンドンで話される変種に影響を与えたのではないかという.

この仮説は慎重に検証する必要があるが,言語変化を社会言語学的な観点から説明しようとする最近の潮流に沿った興味深い仮説である.

・ Nurmi, Arja. A Social History of Periphrastic DO. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 56. Helsinki: Société Néophilologique, 1999.

・ Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2010-07-27 Tue

■ #456. 比較の -er, -est は屈折か否か [adjective][adverb][comparison][inflection]

現代英語で形容詞や副詞の比較級,最上級を作るのに,(1) -er, -est を接尾辞として付加する方法と,(2) more, most という語を前置する方法の,大きく分けて二通りがありうる.

一般に (1) を屈折 ( inflection ),(2) を迂言 ( periphrasis ) と呼ぶが,Kytö は (1) は実際には屈折は関わっていないという (123).そこでは議論は省略されているが,-er, -est を屈折でないとする根拠は,おそらく (a) すべての形容詞・副詞が比較を作るわけではなく,(b) ある種の形容詞・副詞は迂言的にしか比較級,最上級を作れず,(c) さらにある種の形容詞・副詞は迂言でも接尾辞付加でも作れる,などと分布がばらけているので,-er, -est の付加を,「文法的に必須である」ことを要諦とする「屈折」とみなすのはふさわしくないということなのではないか.

一方で,Carstairs-McCarthy によると -er, -est は屈折と呼ぶべきだという.

The justification for saying that comparative and superlative forms of adjectives belong to inflectional rather than to derivational morphology is that there are some grammatical contexts in which comparative or superlative adjectives are unavoidable, anything else (even if semantically appropriate) being ill-formed: (41)

問題は,屈折と呼び得るためには,すべての関連する語において文法的に必須でなければいけないのか,あるいはその部分集合において文法的に必須であればよいのかという点である.例えば,次の文で pretty を用いようとするならば文法的に prettier にしなければならない.

This girl is prettier/*pretty than that girl.

この文脈では,-er は文法的に必須であるから屈折と呼んで差し支えないように思われる.しかし,beautiful を用いるのであれば,more による迂言法でなければならない.

This girl is more beautiful/*beautifuler/*beautiful than that girl.

ここでは -er は文法的に必須でないどころか文法的に容認されないわけで,このように pretty か beautiful かなど語を選ぶようでは屈折といえないのではないかというのが Kytö の理屈だろう.

ある語が -er をとるのか more をとるのかの区別が明確につけられるのであれば,その限りにおいて,ある語群においては -er 付加が文法的に必須ということになり,屈折と呼びうることになるのかもしれない.しかし,明確な区別がないのは[2010-06-04-1]でも述べたとおりである.屈折と呼べるかどうかは,理論的に難しい問題のようだ.

・ Kytö, Merja. " 'The best and most excellentest way': The Rivalling Forms of Adjective Comparison in Late Middle and Early Modern English." Words: Proceedings of an International Symposium, Lund, 25--26 August 1995, Organized under the Auspices of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities and Sponsored by the Foundation Natur och Kultur, Publishers. Ed. Jan Svartvik. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1996. 123--44.

・ Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002. 134.

2010-04-08 Thu

■ #346. フランス語 -ir 動詞 [french][loan_word][inflection][suffix][palatalisation]

英語には finish, punish など,接尾辞 -ish で終わるフランス語由来の動詞がいくつかある.いずれも現代フランス語文法で第2群規則動詞,いわゆる -ir 動詞と呼ばれる動詞が英語に入ったものである.代表として punir ( PDE punish ) の現在形活用を挙げよう.

| sg. | pl. | |

|---|---|---|

| 1st person | je punis | nous punissons |

| 2nd person | tu punis | vous punissez |

| 3rd person | il punit | ils punissent |

フランス語は原則として語尾の文字を発音しないので,語尾に /s/ が現れるのは複数人称のみである.見出しの形(不定詞)も punir で /s/ は現れない.つまり,英語はどういうわけか複数人称にのみ表れる /s/ を,語幹の一部としてくっつけたまま借用してきたのである.そして,この /s/ 音が口蓋化によって1400年頃までに /ʃ/ 音へと変化し,<-isshe> などと綴られるようになった.以下は,現代英語 -ish と現代フランス語 -ir の対応する動詞のペアである.

| English | French |

|---|---|

| abolish | abolir |

| accomplish | accomplir |

| banish | bannir |

| brandish | brandir |

| burnish | brunir |

| cherish | chérir |

| demolish | démolir |

| embellish | embellir |

| establish | établir |

| finish | finir |

| flourish | fleurir |

| furbish | fourbir |

| furnish | fournir |

| garnish | garnir |

| impoverish | appauvrir |

| languish | languir |

| nourish | nourrir |

| perish | périr |

| polish | polir |

| punish | punir |

| ravish | ravir |

| tarnish | ternir |

| vanish | evanouir |

| varnish | vernir |

通常,不定詞や単数人称の活用形あたりが無標 ( unmarked ) とみなされ,そこから語幹が取り出されるものなのだろうが,上記の語では事情が異なっていた.なぜこうした有標的な ( marked ) ことが起こったのかは,よくわからない.興味深いのは,同じ -ir 動詞に由来する語でも,英語で -ish をもたない obey ( F obéir ) のような例があることである.ただ,歴史的には obeish も英語で記録されており,-ish をもたない obey が一般化したのはなぜかという疑問が生じる.

2010-03-30 Tue

■ #337. egges or eyren [caxton][popular_passage][plural][me_dialect][inflection][spelling]

あまたある英語史の本のなかで繰り返し引用される,古い英語で書かれた一節というものがいくつか存在する.そういったパッセージを順次このブログに追加していき,いずれ popular_passage などというタグのもとで一覧できると,再利用のためにも便利かと思った.そこで,今日は「卵」を表す後期中英語の名詞の複数形の揺れについて Caxton が1490年に Eneydos の序文で挙げている逸話を紹介する.北部出身とおぼしき商人が,Zealand へ向かう海路の途中にケント海岸のとある農家に立ち寄り,夫人に卵を求めるという状況である.

And one of theym named Sheffelde, a mercer, cam in-to an hows and axed for mete; and specyally axed after eggys. And the goode wyf answerde, that she coude speke no frenshe. And the marchaunt was angry, for he also coude speke no frensche, but wolde have hadde egges, and she understode hym not. And thenne at laste a nother sayd that he wolde have eyren. Then the gode wyf sayd that she understode hym wel. Loo, what sholde a man in thyse dayes wryte, egges or eyren?

[2009-11-06-1]などで触れたとおり,中英語期は方言の時代である.イングランド各地に方言が存在し,いずれの方言も(ロンドンの方言ですら!)標準語としての地位を確立していなかった.したがって,例えば北部出身の話者と南部出身の話者とが会話する場合には,それぞれが自分の方言を丸出しにして話したのであり,時にコミュニケーションが成り立たないこともありえた.上の逸話では「卵」に当たる語の複数形が南部方言では eyren,北部方言では egges だったために,当初,互いにわかり合えなかったくだりが描写されている.

英語本来の複数形を代表しているのは南部の eyren である.古英語では「卵」を表す名詞の単数主格は ǣg という形態だった.これは r-stem と呼ばれるマイナーな屈折タイプに属する中性名詞で,その複数主格形は ǣgru のように -r- が挿入されていた.この点,child / children と同じタイプである ( see [2009-09-19-1], [2009-09-20-1], [2009-12-01-1] ).

初期中英語までは,語尾に -(e)n が付加された異形態も含めて,古英語由来の r をもつ形態がおこなわれていた.しかし,14世紀頃から,古ノルド語由来の硬い <g> をもつ形態が北部・東中部方言に現れ始めた.現代の我々が知っているとおり,最終的に標準英語に生き残ったのは舶来の新参者 eggs のほうであるから歴史はおもしろい.

綴字についても一言.Caxton の生きた時代は,印刷技術が登場した影響で綴字の固定化の兆しの見られる最初期であるが([2010-02-18-1]),上の短い一節のなかでも eggys, egges と語尾に異綴りが見られる.綴字の標準化は,この先150年以上かけて,17世紀から18世紀まで,ゆっくりと進行し,完成してゆくことになる.

(以下,後記:2025/01/19(Sun))

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」

2010-02-16 Tue

■ #295. black と Blake [etymology][inflection][doublet][meosl]

人名で Black さんと Blake さんに語源的な関係があることを最近になって知った.考えてみれば,かつての母音が短母音だったか ( /blak/ ),あるいは長母音だったか ( /bla:k/ ) の違いにすぎない.長母音をもつ異形は,後に大母音推移を経て /bleɪk/ の発音になった.

中英語では,名詞や形容詞で,閉音節・一音節の形態と開音節・二音節の形態が交替することがあった.例えば,現代英語の hole に相当する中英語の形態としては hol /hol/ と hole /hɔ:lə/ があり得た.このような異形態が存在するのは,古英語の段階で,単数主格・対格では hol という閉音節・一音節の形態が,それ以外では複数主格・対格の holu など開音節・二音節の形態が,区別して用いられていたことに起因する.古英語の形容詞 blæc も屈折によっては blæce, blacu など開音節・二音節の形態が生じたが,この区別が中英語以降にも異形態として引き継がれ,現在の black と Blake の二重語のペアを生み出したということになる.総じて,名詞は hole や gate のように歴史的に開音節・二音節だった形態が生き残り,形容詞は black や glad のように歴史的に閉音節・一音節だった形態が生き残ったという ( Görlach 63 ).

だが,black については語源を詳しく調べてみると,もっと込み入った状況があったようである.古英語には,blæc "black" の他に語源を一にする blāc "bright, pale, white" なる形容詞が存在し,中英語に至って両者の形態がマージし,意味の上でも混同が起こってくる.「黒」と「白」が合流してしまうというのだからただごとではない.

両語とも,印欧祖語の *bhel-, *bhleg- に遡り,原義は "to shine, gleam" である.「白く燃え光る」から「焦げる」を経由して「黒くなる」というのだから,なるほど「白」と「黒」にはこのような因果関係があったのだなと感心.ここから,bleak 「荒涼とした,暗い」や bleach 「漂白する」も派生しているから,なおさら感心だ.

とここで最初の問題に戻るが,Black さんと Blake さんのあいだに語源的な関係があることはわかったが,(もし肌や髪の色などにちなんで名付けたのであれば)どちらが黒くてどちらが白かったのだろうか.あるいは,両者とも黒あるいは白だったのだろうか.意味も形態も混乱していたのであれば,解決の糸口はないか・・・.

・Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

2010-01-02 Sat

■ #250. 古英語の屈折表のアンチョコ [oe][inflection][chart][link]

正月でお酒が回ってきたので軽い話題を一つ.

OE Inflection Magic Sheetから,非常にコンパクトにまとまった古英語の屈折表をPDFで落とすことができる(直接にはこちら).A4用紙1枚にカラーで印刷できるので,試験前のアンチョコとして申し分ない.名詞,形容詞,代名詞,動詞の主要な屈折が掲げられている. *

私は中英語の形態論を主な研究領域としているので古英語の屈折は熟知していなければならないはずなのだが,かなりの部分が記憶から抜け落ちてしまっている.新年でもあるし,改めて覚えなおすか・・・.せめて手帳に挟み込んでおくことにする.

2009-11-07 Sat

■ #194. shadow と shade [doublet][etymology][register][inflection][oe]

英語には二重語が数多く存在するので,この話題には事欠かない.今回は,綴りも発音も意味もよく似ていることが直感的にわかる shadow 「影」と shade 「陰」の関係について.

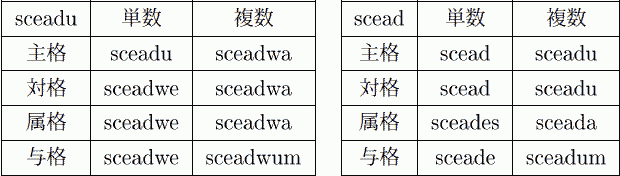

両単語はゲルマン系の語であり,元来は一つの語だったと思われる.だが,古英語の時点ではすでに二つの形態に分化して存在していた.一つは女性強変化名詞の sċeadu,もう一つは中性強変化名詞の sċead である.両方の屈折表を掲げよう.

形態的には,現代英語の shade は,古英語の sċeadu の単数主格形(あるいは sċead の母音語尾をもつ屈折形)に由来する.一方,現代英語の shadow は,古英語の sċeadu の屈折形のうち <w> の現れる形態に由来する.

形態としてはこのように二語が区別されていたが,意味のほうは必ずしも「影」と「陰」で厳密に区別されていたわけではないようである.互いに混同しながら徐々に意味の分化が起こってきたと考えるべきだろう.

同一語の主格形と斜格形がそれぞれ生き残って現代に伝わった興味深い例だが,類例としては mead と meadow 「牧草地」が挙げられる.ただ,このペアの場合には意味の違いはない.後者が一般的な語であり,前者が詩的な響きを有するというレジスター ( register ) の差があるのみである.

2009-11-04 Wed

■ #191. 古英語,中英語,近代英語は互いにどれくらい異なるか [typology][germanic][inflection][morphology]

授業で古英語,中英語の順にテキストを読み進めていくと,ほとんどの学生が,古英語から中英語に移ったときに現代英語にぐんと近づいたと感じる,と口にする.古英語を初めて読むとまるで英語とは思えないが,中英語は初めて読んでも現代英語とのつながりが感覚として感じられる,ということもよく聞かれる.では,主観的な感覚ではなく客観的な基準で,古英語,中英語,近代英語の異なり具合を評価できないだろうか.いいかえれば,言語類型論的に,英語の各段階はどのくらい似ていてどのくらい異なっているのだろうか.

誰しもが認める「客観的な基準」を設けるのは不可能であり,どこまでも主観がついて回るという限界を前提としつつ,Lass の評価を紹介する.Lass (30) は,10の言語特徴を選び出し,それを基準にして,主要なゲルマン語の「古さ」 ( archaism ) を数値化した.その結果,以下のようなランキング表が得られた( Nevalainen に要約されている図表より).

| Rank | Language(s) |

|---|---|

| 1.00 | Gothic, Old Icelandic |

| 0.95 | Old English |

| 0.90 | Old High German, Modern Icelandic |

| 0.85 | |

| 0.80 | |

| 0.75 | |

| 0.70 | |

| 0.65 | |

| 0.60 | Middle High German, Modern German, Middle Dutch |

| 0.55 | |

| 0.50 | |

| 0.45 | |

| 0.40 | |

| 0.35 | Middle English, Modern Swedish, Modern Dutch |

| 0.30 | |

| 0.25 | |

| 0.20 | |

| 0.15 | Afrikaans |

| 0.10 | |

| 0.05 | |

| 0.00 | Modern English |

これによると,近代英語と中英語の差は 0.35 で,中英語と古英語の差は 0.6 であるから,多くの学生の感覚が客観的に裏付けられたことになる.

・Nevalainen, Terttu. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. 2, 9--10.

・Lass, Roger. "Language Periodization and the Concept of 'middle'." Placing Middle English in Context. Eds. Irma Taavitsainen, Terttu Nevalainen, Päivi Pahta and Matti Rissanen. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 7--41.

2009-10-28 Wed

■ #184. two の /w/ が発音されないのはなぜか [numeral][etymology][pronunciation][vowel][phonetics][inflection][oe][sobokunagimon]

[2009-07-22-1], [2009-07-25-1]で one の綴りには <w> がないのになぜ /w/ が発音されるかを見たが,今回は逆に two の綴りに <w> があるのになぜ /w/ が発音されないかを考えてみたい.

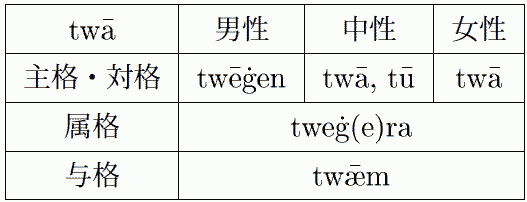

数詞は形容詞の一種であり,古英語では two も以下のように性と格で屈折した(数については定義上,常に複数である).

古英語では独立して「2」を表す場合には女性・中性形の twā が使われ,現在の two につらなっているが,男性形も twain として現代英語に残っている.

さて,/w/ 音は,母音 /u/ が子音化したものであるから,調音的性質は同じである.母音四辺形[2009-05-17-1]をみると,

高・後舌・円唇という調音的性質をもつことがわかる./w/ や /u/ は口の奥深くという極端な位置での調音となるため,周辺の音にも影響を及ぼすことが多い.twā でいうと,後続する母音 /a:/ が /w/ 音に引っ張られ,後舌・円唇化した結果,/ɔ:/ となった.後にこの /ɔ:/ は /o:/ へ上昇し,そして最終的には /u:/ へと押し上げられた.そして,/w/ 音はここにきて役割を終えたかのごとく,/u:/ に吸収されつつ消えてゆく.まとめれば,次のような音変化の過程を経たことになる.

/twa:/ → /twɔ:/ → /two:/ → /twu:/ → /tu:/

最後の /w/ 音の消失は15?16世紀のことで,この単語のみならず,子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境で,同じように /w/ が消失した.who や sword においても,綴りでは <w> が入っているものの /w/ が発音されないのはこのためである./w/ の消失は「子音と後舌・円唇母音にはさまれた環境」が条件であり,「子音と前舌母音にはさまれた環境」では起こらなかったため,twain, twelve, twenty, twin などでは /w/ 音はしっかり保たれている.

swollen 「膨れた」や swore 「誓った」などでも,上の条件に合致したために /w/ 音が一度は消失したのだが,それぞれの動詞の原形である swell や swear で /w/ 音が保持されていることから,類推作用 ( analogy ) により後に /w/ が復活した.多くの語で /w/ 音がこのように復活したので,むしろ two, who, sword が例外的に見えてしまうわけである.

2009-10-24 Sat

■ #180. 古英語の人称代名詞の非対称性 [personal_pronoun][oe][inflection][paradigm]

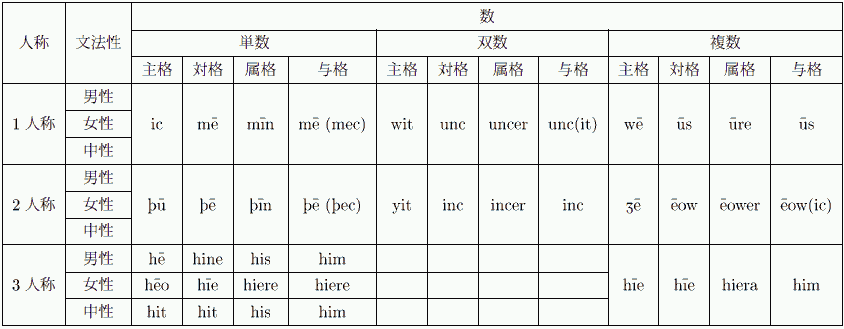

[2009-09-29-1]で古英語の人称代名詞の屈折表(三人称のみ)を掲げた.複雑に見えるが,この語類だけは loss of inflection の時代と呼ばれる近代英語期に至っても多くの屈折を残している.今日は,古英語の人称代名詞について,もう少し詳しく述べる.

古英語の人称代名詞体系は,数 ( number ),格 ( case ),人称 ( person ),性 ( gender ) の四つのカテゴリーによって屈折した.以下,各カテゴリーの中身.

数:単数,双数,複数

格:主格,対格,属格,与格

人称:一人称,二人称,三人称

性:男性,女性,中性

[2009-09-29-1]の表では「双数」 ( dual ) には触れなかったが,古英語では単数と複数の中間として,特別に「二人」を示す代名詞が存在した.だが,実際には古英語でもすでに廃れつつあった.双数を含めた人称代名詞体系の拡大版を掲げる.

この表から,古英語から現代英語にかけて人称代名詞体系にどんな変化が起こったかが読み取れようが,ここでは,一つ一つの具体的な変化を考えるよりも,そもそも古英語の段階から人称代名詞体系が非対称だったという事実に注目してみたい.

本来,数,格,人称,性でフルに屈折するのであれば,3 x 4 x 3 x 3 = 108 のセルからなる表ができあがるはずだが,実際には40セルしか埋まっていない.これだけ見ても体系が不完全であることがよくわかる.各カテゴリーについて非対称的・非機能的な点を指摘しよう.

・双数が1人称と2人称にしか存在しない

・1人称と2人称では,対格と与格の形態的区別がない(かっこ内は古い形態を示す)

・3人称で,his, him, hiere, hit が異なる複数の機能を果たしている

・2人称と3人称でいう(双数と)複数は,対応する単数が複数集まったものと考えられるが,1人称の双数と複数は,対応する単数である「私」が複数集まったものではない.あくまで,私とそれ以外のものの集合である.

・性が区別されるのは,三人称単数のみである.

「体系」と呼びうるためには,それなりの対称性が必要である.欠陥がありつつも一応は表の形で表すことができるので,そこそこの対称性はあるということは間違いないが,期待されるほど綺麗な体系ではない.非対称性に満ちているといってよい.

しかし,なぜそのような非対称が生じるのか.なぜカテゴリーによって区別の目が粗かったり細かかったりするのか.言語には体系を指向する力と体系を乱す力がともに働いており,その力関係は刻一刻と変化している.一定にとどまっていることがない以上,たとえある段階でより対称的になったとしても,次の段階ですぐに非対称へと逆行する.言語における体系は,ある程度の非対称をもっていることが常態なのかもしれない.

・Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997. 64--66.

2009-10-18 Sun

■ #174. 古英語のもう一つの指示代名詞の屈折 [determiner][article][oe][inflection][demonstrative][paradigm]

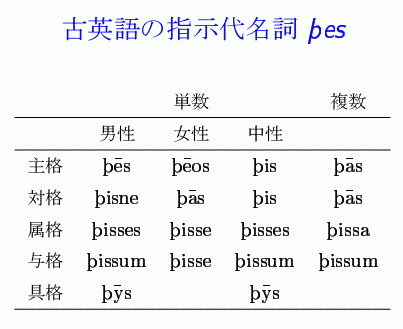

[2009-09-30-1]の記事で触れた se とは別の系列の指示代名詞 þēs "this" の屈折表を掲げる.

現代英語の this は,表中の単数中性主格の形態が生き残ったものである.また,表中の複数主格の þās は,現代英語の those の形態に影響を与えた.では,現代英語の these の起源は? 現代英語の that の起源は? この辺の話題は,実に深くて複雑な歴史が絡んでくるので,日を改めて.

2009-09-29 Tue

■ #155. 古英語の人称代名詞の屈折 [personal_pronoun][oe][inflection][paradigm]

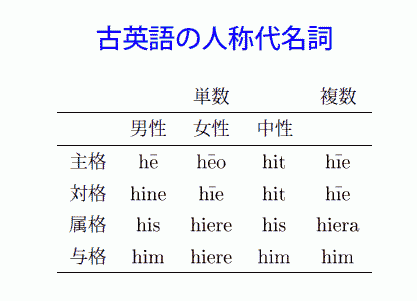

昨日の古英語の決定詞の屈折表[2009-09-28-1]に続き,今日は古英語の人称代名詞 ( personal pronoun ) の屈折表を掲げる.

現代英語でも人称代名詞は古い屈折の痕跡をかなり多く残している語類であり,屈折型言語であった時代の生きた化石と言える.例外なくすべて <h> で始まっている点や,今はなき hine, hēo, hīe, hiera といった形態に注意.

ちなみに,古英語の疑問代名詞の屈折については,[2009-06-18-1]を参照.

2009-09-28 Mon

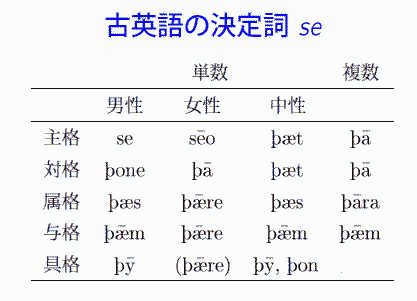

■ #154. 古英語の決定詞 se の屈折 [determiner][article][oe][inflection][german][paradigm]

現代英語の定冠詞 the の起源である古英語の se は,「定冠詞」 ( definite article ) ではなく「決定詞」 ( determiner ) と呼ばれるのが普通である.これは,機能や用法が現代英語の the とは相当に異なっていたためである.

現代英語の定冠詞のように名詞に前置して定性 ( definiteness ) を標示するという用法は確かにあったが,現代のように義務的に課される文法事項ではなかった.また,名詞をともなわずに単独で he, she, it, they など人称代名詞に相当する用法もあった.さらに,関係代名詞としても用いられることがあった.古英語の決定詞は,現代英語の定冠詞 the よりも守備範囲がずっと広かったのである.

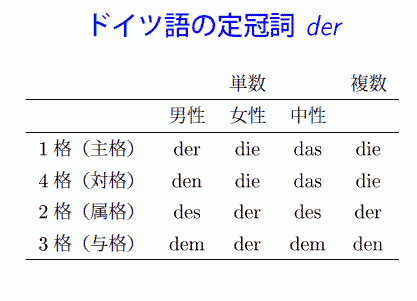

形態的にも,古英語の se は現代英語の the と大きく異なっていた.現代英語の the はいつどこで使っても the という形態に変わりないが,古英語の se は性・数・格によって激しく屈折したのである.現代ドイツ語を学んでいる人は,屈折表を比較されたい.同じゲルマン系だけに,比べてみると,よく似ている.

2009-07-15 Wed

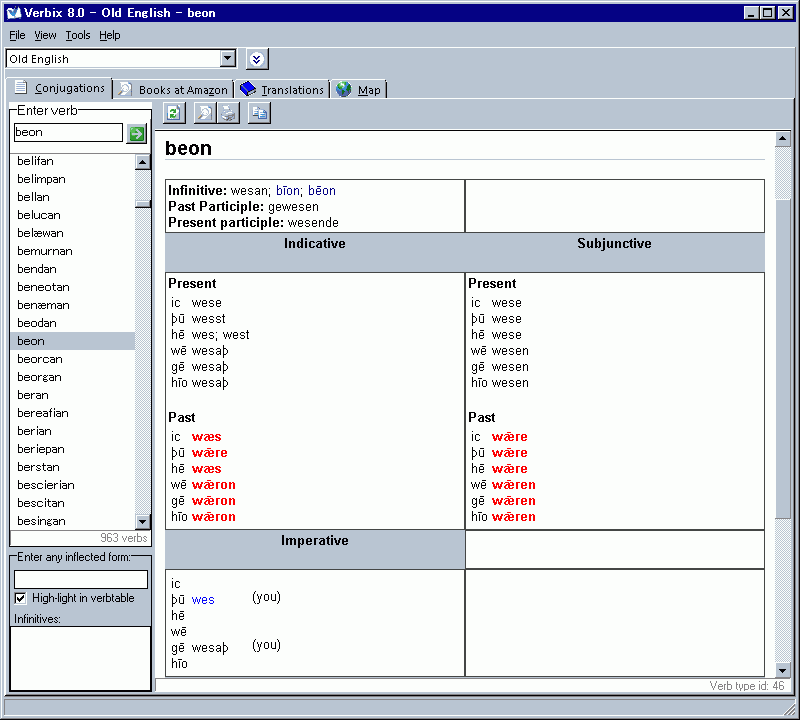

■ #78. Verbix とコーパス [software][web_service][conjugation][inflection][oe][me][corpus][variation]

昨日の記事[2009-07-14-1]で,Verbix の古英語版の機能を紹介し,評価して終わったが,実は述べたかったことは別のことである.

動詞の不定詞形を入れると活用表が自動生成されるという発想は,標準語として形態論の規則が確立している現代語を念頭においた発想である.これは古英語や中英語などには,あまりなじまない発想である.確かに古英語にも Late West-Saxon という「標準語」が存在し,古英語の文法書では,通常この方言にもとづいた動詞の活用表が整理されている.だが,Late West-Saxon の「標準語」内ですら variation はありうるし,方言や時代が変われば活用の仕方も変わる.中英語にいたっては,古英語的な意味においてすら「標準語」が存在しないわけであり,Verbix の中英語版というのは果たしてどこの方言を標準とみなして活用表を生成しているのだろうか.

Verbix 的な発想からすると,方言や variation といった現象は,厄介な問題だろう.このような問題に対処するには,Verbix 的な発想ではなくコーパス検索的な発想が必要である.タグ付きコーパスというデータベースに対して,例えば「bēon の直説法一人称単数現在形を提示せよ」とクエリーを発行すると,コーパス中の無数の例文から該当する形態を探しだし,すべて提示してくれる.その検索結果は,おそらく Verbix 型のきれいに整理された表ではなく,変異形 ( variant ) の羅列になるだろう.古英語の初学者にはまったく役に立たないリストだろうが,研究者には貴重な材料だ.

英語史研究,ひいては言語研究における現在の潮流は,標準形を前提とする Verbix 的な発想ではなく,variation を許容するコーパス検索的な発想である.同じプログラミングをするなら,Verbix のようなプログラムよりも,コーパスを検索するプログラムを作るほうがタイムリーかもしれない.

とはいえ,Verbix それ自体は,学習・教育・研究の観点から,なかなかおもしろいツールだと思う.だが,個人的な研究上の都合でいうと,古英語や中英語の名詞の屈折表の自動生成ツールがあればいいのにな,と思う.誰か作ってくれないだろうか・・・.自分で作るしかないのだろうな・・・.

2009-07-14 Tue

■ #77. 動詞の活用表を生成してくれる「Verbix」 [software][web_service][conjugation][inflection][oe]

Verbix: conjugate Old-English verbsでは,古英語の動詞(不定詞)をキーワードとして入れると,活用表が自動的に生成されるというウェブサービスを無償で提供している.

古英語のみならず,現代英語を含め,世界の諸言語に対応しており,各言語の学習者,教育者,研究者にとって有益である.このサイトでは,ダウンロード可能な単体で動く同機能のアプリケーションもシェアウェアとして提供しており,一ヶ月までなら試用もできる.アプリケーション版では,機能拡張を施せば,中英語にも対応するようになるというから興味深い.

上のスクリーンショットは,アプリケーション版で古英語の bēon "to be" の活用表を生成させた場面だが,みごとに wesan ( bēon に代わる別の動詞)の活用表に置き換えられてしまっている.現代英語でもそうだが bēon は著しく不規則な活用を示すわけで,こんな動詞をキーワードに入れてくれるなという Verbix からのメッセージとも受け取れる.

そもそもアプリケーションのプログラム内では,どのように活用表が生成されているのだろうか.最初は,おそらく各動詞の活用形がそのままデータベースに納められており,プログラム側がそれを呼び出すだけなのではないかと思っていた.だが,bēon の例を見ると,そのようなきめ細かなデータ格納法はとられていないように思える.

考えられるもう一つの方法は,最少限の基底形(古英語であれば「不定形 -- 第一過去形 -- 第二過去形 -- 過去分詞形」の4形態[2009-06-09-1])と所属クラスだけがデータベースに登録されており,あとは形態音韻規則によってプログラムに各活用形を生成させるという方法だ.こうすると,データ部の容量は節約できる.

人間の脳では,上の二つの仕組みが連携して作用していると考えられる.大半の動詞についてはルールに基づいて活用形が生成されるが,bēon のような不規則活用をする動詞の場合には,ルールでは導かれないので,活用形がそのままデータとして格納されているというわけである.Verbix でも二つの方法が組み合わさって活用表の生成機能が実現されているのかもしれないが,bēon まではサポートが及ばなかったというだけのことかもしれない.

上記のような問題はあるが,古英語動詞の活用の練習には使えそうだ.かつて学んだ動詞活用を Verbix で復習してみよう.

・Verbix の古英語版

・Verbix の現代英語版

・Verbix の対応言語一覧

2009-07-11 Sat

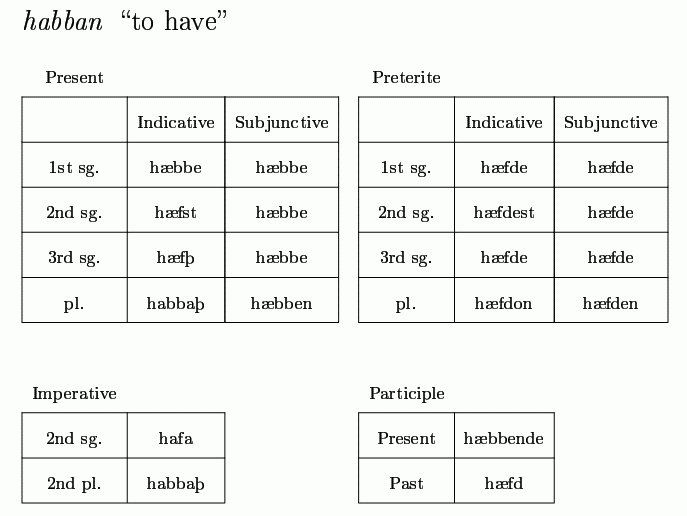

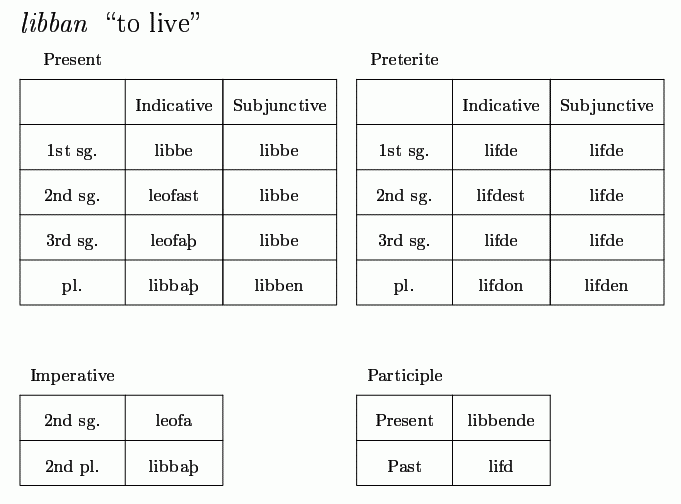

■ #74. /b/ と /v/ も間違えて当然!? [consonant][phonetics][oe][inflection][have]

[2009-07-09-1]で,日本語話者ならずとも [r] と [l] の交替は起こり得たのだから,両者を間違えるのは当然ことだと述べた.今回は,まったく同じ理屈で [b] と [v] も間違えて当然であることを示したい.

まず第一に,[b] と [v] は音声学的に非常に近い.[2009-05-29-1]の子音表で確かめてみると,両音とも有声で唇を使う音であることがわかる.唯一の違いは調音様式で,[b] は閉鎖音,[v] は摩擦音である.つまり,唇の閉じが堅ければ [b],緩ければ [v] ということになる.

第二に,語源的に関連する形態の間で,[b] と [v] が交替する例がある.古英語の habban ( PDE to have ) の屈折を見てみよう.

のべ20個ある屈折形のうち,8個が [b] をもち,12個が [v] をもつ(綴り字では <f> ).現代英語で have の屈折に [b] が現れることはないが,古英語の不定詞が habban だったことは注目に値する.libban ( PDE to live ) も同様である.

第三に,現代英語の to bib 「飲む」はラテン語 bibere 「飲む」を借用したものと考えられるが,ラテン語の基体に名詞語尾 -age を付加した派生語で,英語に借用された beverage 「飲料」では,二つ目の [b] が [v] に交替している.また,ラテン語 bibere に対応するフランス語は boire であるが,後者の屈折形ではすでに [v] へ交替している例がある(例:nous buvons "we drink" など).

やはり,[b] と [v] は交替し得るほどに近かったのだ.これで自信をもって I rub you と言えるだろう(←ウソ,ちゃんと発音し分けましょう).

2009-06-14 Sun

■ #47. 所有格か目的格か:myself と himself [reflexive_pronoun][personal_pronoun][case][reanalysis][inflection][paradigm][sobokunagimon]

現代英語の再帰代名詞の系列を眺めていると,オヤと思うことがある.

| ?????? | 茲???? | |

|---|---|---|

| 1篋榊О | myself | ourselves |

| 2篋榊О | yourself | yourselves |

| 3篋榊О | himself | themselves |

| herself | ||

| itself |

1人称と2人称では「所有格+ self 」という構成だが,3人称では「目的格+ self 」という構成である.この違いはどういうことだろうか.

結論から述べると,これは再帰代名詞の系列が二段階で整理されていったことによる.そして,その二段階の間に self の品詞の再分析 ( reanalysis ) が行われたことによる.

そもそも,古英語では再帰代名詞という語類はなく,一般の人称代名詞が代わりに用いられていた.例えば he kills him という文は,現代英語であれば主語の he と目的語の him は同一人物ではありえないが,古英語では文脈に応じて同一人物という読みも可能である.つまり殺人の読みと自殺の読みが可能なわけで,このような解釈の曖昧性を回避するために,再帰代名詞という新しい語類が,古英語後期以降に発達したと考えられる.

だが,上記のような解釈上の曖昧さを生むのは,もっぱら3人称においてである.1人称,2人称では問題は起こらない.なぜならば,*I kill me,*you kill you などは,現代英語では非文法的ではあるものの,主語と目的語が同一人物であることは自明だからである.再帰代名詞がまず最初に3人称において発達したことは,自然なことだろう.

再帰的に用いられる3人称代名詞は,古英語では主に与格(現代英語の目的格へ発達した格)で現れた.ここで重要なことは,元来 self が形容詞であることである.名詞の後ろに置かれる形容詞だったため,与格代名詞とともに him self や her self のように使われた.これが,後に一語へまとまった.

次に,中英語期になって1人称と2人称でも再帰代名詞が発達することになった.上で見たように,これは必要性からというよりも,3人称再帰代名詞が確立するに伴って,再帰代名詞系列の体系的な整理を指向した結果だろう.ここで重要なことは,この時代までに self は形容詞ではなく名詞であるという品詞の再分析が起こっていたことである.self が(代)名詞の後ろに置かれるという特殊な性質があったこと,また,屈折語尾の衰退によって直前の(代)名詞にかかるという認識が徐々に失われていったことが,この再分析に寄与していると思われる.

self が名詞として認識されるようになると,その直前にくる語は名詞 self を修飾する語でなければならない.代名詞でいえば,所有格の形態,つまり my や your などがこなければならない.こうして,1人称と2人称の再帰代名詞は「所有格+ self 」という形態に確定した.

以上をまとめると,特に次の二点が重要である.

(1) 1・2人称と3人称のあいだで再帰代名詞の必要性に差があり,発生に時間差があった

(2) この時間差の間に self の品詞の再分析が起こった

歴史の偶然と呼ぶべきか,歴史の必然と呼ぶべきか,おそらくは偶然と必然がタイムリーにかみあわさって,再帰代名詞の系列が英語の中に定着したのだろう.言語変化の不思議を考えさせられる例である.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow