2017-02-20 Mon

■ #2856. 世界の諸言語における冠詞の分布 (2) [article][typology][indo-european][linguistic_area][world_languages][grammaticalisation][information_structure][demonstrative][contact][geolinguistics][definiteness]

昨日の記事で,冠詞をもつ言語はそれほど多くないことを見た.だが,興味深いのは,地理的な分布がある程度偏りを示すことである.ヨーロッパ,アフリカ,南西太平洋に冠詞をもつ言語が多い.今回の記事では,山本の論文を参照しつつ,冠詞言語の地理的な偏在に焦点を当てたい.

英語における冠詞の発達は,「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) で取り上げたように,指示詞や数詞からの言語内的な文法化 (grammaticalisation) の結果と論じられている.冠詞をもつ他の言語でも同様の内的な発達としてとらることは可能である.しかし,上述のように地理的なまとまりが見られることから,山本 (139) は「地理的に言語連合を成して発達しやすいという側面の方が強いように思われる」と述べている.つまり,長期にわたる言語接触により形成される言語圏 (linguistic_area) の考え方が背景にある.

ある言語圏内で共有される言語項の可能性は,発音様式から統語構造に至るまで様々だが,基本語順もその可能性の1つである.昨日の記事でも触れたように,冠詞は動詞初頭語順をもつ言語にしばしば見受けられるが,この語順は世界の諸言語のなかでは1割ほどしかみられず,しかも分布がやはり偏っているのである.例えば,島嶼ケルト語派,ヘブル語,アラビア語,オーストロネシア諸語などが動詞初頭語順をもち,かつ冠詞をもつ言語群である.

では,この2つの言語的特徴に何らかの接点はあるのだろうか.山本 (139) は次のように論じている.

スラブ諸語や中国語等に典型的に見られるように,一般に,文頭というのは,しばしば題目ないし定の情報が占め,情報の提示において最も基本的な位置と考えられる.しかし,動詞初頭言語の場合は,この位置を名詞的要素でなく動詞が占めて,名詞の定・不定を表現するのに文頭位置を利用し難いために,名詞的要素に冠詞を付して定・不定の区別等を示す必要性が,比較的高くなっていると考えられる.

これと関連して,動詞初頭語順をもつ言語ならずとも,語順が厳しく定まっている言語では一般的に名詞的要素の置き場所を利用して定・不定を標示するのが難しいために,冠詞という手段が採用されやすいという事情があるかもしれない.

さらに,「象は鼻が長い」のような「題目――評言」型の「題目卓越型言語」と,「象の鼻が長い」のような「主語――述部」型の「主語卓越型言語」との類型的な区別を考えるならば,前者では定の情報は題目において表わされるので,冠詞のような,それ以外に特別な定標示の手段は不要であるが,後者では冠詞のような明示的な手段が要求されやすい,という事情もありそうだ.こうした観点から評価すると,英語は確かに (1) 主語卓越型であり,(2) 厳しい語順の制約をもつ言語であるから,冠詞という言語形式とは相性がよいことになる.

上で述べてきたことは,冠詞をもつ言語内的な動機づけでもあり,かつ言語圏という考え方に基づいた言語外的な動機づけでもある.冠詞の分布は,おそらくこれらの言語内外の要因が互いに絡み合って,ある程度の偏りを示すのだろう.

・ 山本 秀樹 「言語にとって冠詞とは何か」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.136--41頁.(2003年10月号より再録.)

2016-07-15 Fri

■ #2636. 地域的拡散の一般性 [linguistic_area][geolinguistics][contact][language_change][causation][grammaticalisation][borrowing][sociolinguistics]

この2日間の記事(「#2634. ヨーロッパにおける迂言完了の地域言語学 (1)」 ([2016-07-13-1]) と「#2635. ヨーロッパにおける迂言完了の地域言語学 (2)」 ([2016-07-14-1]))で,迂言完了の統語・意味の地域的拡散 (areal diffusion) について,Drinka の論考を取り上げた.Drinka は一般にこの種の言語項の地域的拡散は普通の出来事であり,言語接触に帰せられるべき言語変化の例は予想される以上に頻繁であると考えている.Drinka はこの立場の目立った論客であり,「#1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1)」 ([2014-09-25-1]) で別の論考から引用したように,言語変化における言語接触の意義を力強く主張している.(他の論客として,Luraghi (「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1])) も参照.)

迂言完了の論文の最後でも,Drinka (28) は最後に地域的拡散の一般的な役割を強調している.

With regard to larger implications, the role of areal diffusion turns out to be essential in the development of the periphrastic perfect in Europe, throughout its history. The statement of Dahl on the role of areal phenomena is apt here:

Man kann wohl sagen, dass Sprachbundphänomene in Grammatikalisierungsproessen eher die Regel als eine Ausnahme sind---solche Prozesse verbreiten sich oft zu mehreren benachbarten Sprachen und schaffen dadurch Grammfamilien. (Dahl 1996:363)

Not only are areally-determined distributions frequent and widespread, but they constitute the essential explanation for the introduction of innovation in many cases.

このような地域的拡散という話題は,言語圏 (linguistic_area) という概念とも密接な関係にある.特に迂言完了のような統語的な借用 (syntactic borrowing) については,「#1503. 統語,語彙,発音の社会言語学的役割」 ([2013-06-08-1]) で触れたように,社会の団結の標識 (the marker of cohesion in society) と捉えられる可能性が指摘されており,社会言語学における遠大な仮説を予感させる.

なお,言語内的な要因と言語外的な要因を巡る議論は,本ブログでも多く取り上げてきた.「#2589. 言語変化を駆動するのは形式か機能か (2)」 ([2016-05-29-1]) に関連する諸記事へのリンク集を挙げているので,そちらを参照されたい.

・ Drinka, Bridget. "Areal Factors in the Development of the European Periphrastic Perfect." Word 54 (2003): 1--38.

2016-07-14 Thu

■ #2635. ヨーロッパにおける迂言完了の地域言語学 (2) [perfect][syntax][wave_theory][linguistic_area][geolinguistics][geography][contact][grammaticalisation][preterite][french][german][tense][aspect]

昨日の記事 ([2016-07-13-1]) で,ヨーロッパ西側の諸言語で共通して have による迂言的完了が見られるのは,もともとギリシア語で発生したパターンが,後にラテン語で模倣され,さらに後に諸言語へ地域的に拡散 (areal diffusion) していったからであるとする Drinka の説を紹介した.昨日の記事で (3) として触れた,もう1つの関連する主張がある.「フランス語やドイツ語などで,迂言形が完了の機能から過去の機能へと変化したのは,比較的最近の出来事であり,その波及の起源はパリのフランス語だった」という主張である.

ここでは,まずパリのフランス語で迂言的完了が本来の完了の機能としてではなく過去の機能として用いられるようになったことが主張されている.Drinka (22--24) によれば,パリのフランス語では,すでに12世紀までに,過去機能としての用法が行なわれていたという.

It is here, then, in Parisian French, that I would claim the innovation actually began. In the 12th century, the OF periphrastic perfect generally had an anterior meaning, but a past sense was already evident in vernacular Parisian French in the 12th and 13th c., connected with more vivid and emphatic usage, similar to the historical present . . . . During the 16th c., perfects had already begun to emerge in French literature in their new function as pasts, and during the 17th and 18th centuries, the past meaning came to replace the anterior meaning completely in the language of the French petite bourgeoisie . . . .

他のロマンス諸語や方言は遅れてこの流れに乗ったが,拡散の波は,語派の境界を越えてドイツ語にも広がった.特に文化・経済センターとして早くから発展したドイツ南部都市の Augsburg や Nürnberg では,15世紀から16世紀にかけて,完了が過去を急速に置き換えていった事実が指摘されている (Drinka 25) .フランスに近い Cologne や Trier などの西部都市では,12--14世紀というさらに早い段階で,完了が過去として用いられ出していたという証拠もある (Drinka 26) .

もしこのシナリオが事実ならば,威信をもつ12世紀のパリのフランス語が,完了の過去機能としての用法を一種の流行として近隣の言語・方言へ伝播させていったということになろう.地域言語学 (areal linguistics) や地理言語学 (geolinguistics) の一級の話題となりうる.

・ Drinka, Bridget. "Areal Factors in the Development of the European Periphrastic Perfect." Word 54 (2003): 1--38.

2016-07-13 Wed

■ #2634. ヨーロッパにおける迂言完了の地域言語学 (1) [perfect][syntax][wave_theory][linguistic_area][geolinguistics][geography][contact][grammaticalisation][preterite][greek][latin][tense][aspect]

英語を含むヨーロッパ諸語では,have や be に相当する助動詞と動詞の過去分詞形を組み合わせて「完了」を作ることが,広く見られる.ヨーロッパ内でのこの言語項の地域的な分布を地域言語学 (areal linguistics) や地理言語学 (geolinguistics) の立場から調査して,その発生と拡大を歴史的に明らかにしようとした論文を見つけた.

論者の Drinka は,まずヨーロッパの言語地図を見渡したうえで,(1) have による完了を発達させたのは西側であり,東側では be が優勢であることを指摘した.次に,(2) 西側の have 完了の発生と,過去分詞形が受動的な意味から能動的な意味へと再解釈された過程の起源は,ともに古代ギリシア語に遡り,それをラテン語が真似たことにより,後のロマンス諸語やその他の言語へも広がっていったと議論している.最後に,(3) フランス語やドイツ語などで,迂言形が完了の機能から過去の機能へと変化したのは,比較的最近の出来事であり,その波及の起源はパリのフランス語だったと論じている.

(2) について,もう少し述べよう.ギリシア語では元来,迂言的完了は「be +完了分詞」で作っていた.しかし,「have + 中間分詞」の共起がときに完了に近い意味を表わすことがあったために,徐々に文法化のルートに乗っていった.紀元前5世紀までには「have +アオリスト分詞」という型が現われ,それまでは構文を作らなかった他動詞も参入するほどの勢いを示し,隆盛を極めた.ラテン語や後の西側の言語にとっては,このギリシア語ですでに文法化していた「have + 分詞」のパターンが,文語レベルで模倣の対象となったという.have 完了が世界の言語では比較的まれな構造であることを考えると,ラテン語(やその他の西側の言語)で独立して発生したと考えるよりは,ギリシア語との接触によるものと考えるほうが自然だろうと述べられている (16) .Drinka (20) が have 完了のギリシア語起源論について以下のように要約している.

My claim, then, is that the actual concept of HAVE periphrasis owes its existence largely to the Greek model, that the development of the HAVE perfect in Latin is tied closely to that of Greek, that it arose especially in literary contexts and in the language of educated speakers, and continued to be connected to the formal register in its later history. As a result of this learned calquing of the HAVE perfect from Greek into Latin, including ecclesiastical Latin, the Western European languages were, in turn, given a model to aspire to, a more elaborate temporal-aspectual system to imitate. The Romance languages, of course, all inherited these perfect structures, and, as I will argue elsewhere, most of the Germanic languages appear to have developed their HAVE perfect categories on the basis of this elaborated model, as well . . . . What is particularly fascinating to note is that the western languages have preserved and innovated upon this pattern to different extents, but continually show patterns of areal diffusion as these innovations spread from one language to another.

英語史との関連で気になるのは,英語の have による迂言的完了の起源と発展について,Drinka が明示的にはほとんど述べていないことである.Drinka は,英語での例も,ヨーロッパ西側の「地域的な拡散」 (areal diffusion) の一環と見ているのだろうか.とすると,従来の説とは異なる,かなり大胆な仮説ということになる.英語史上の関連する話題としては,「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1]) と「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]) も参照されたい.

また,上の議論では,ラテン語が迂言用法をギリシア語から「借用」したという言い方ではなく,"model" という「模倣」に近い用語が用いられている.この点については「#2010. 借用は言語項の複製か模倣か」 ([2014-10-28-1]) の議論も参考にされたい.

・ Drinka, Bridget. "Areal Factors in the Development of the European Periphrastic Perfect." Word 54 (2003): 1--38.

2016-05-16 Mon

■ #2576. 脱文法化と語彙化 [grammaticalisation][unidirectionality][lexicalisation]

昨日の記事「#2575. 言語変化の一方向性」 ([2016-05-15-1]) で取り上げたように,文法化の一方向性の仮説に対する反例として,脱文法化 (degrammaticalisation) の事例があるとされる.より文法的な要素がより語彙的な要素に変化するという点では,脱文法化は語彙化 (lexicalisation) のプロセスとも近い.「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1]) では,この2つの用語を並記した.

昨日は脱文法化と考えられ得る例として ifs, down, -'s などを挙げたが,今回は他の例を辻(編) (101, 223) より挙げよう.日本語の格助詞「より」が,「より大きく」のように比較を強める副詞へ発達した例が報告されている.接続助詞「が」が,統語的に自立して,接続詞として文頭で用いられる例もある.「で」や「と」も似たような発達を示す.「てにをは」がそのまま名詞へ転換された例も加えてよいかもしれない.古語の助動詞「けり」から,「けりをつける」(終わりにする)という表現が生まれたのも,「けり」が名詞へと転じた例である.

英語では,omnibus の語末要素 bus が独立したケースや,接尾辞 ism の語としての独立も例として挙げられる.「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」 ([2009-09-07-1]) でみた,単独で用いられる Ish. も類例である.いずれも,脱文法化とみることもできるし,語彙化ともとらえられる.

昨日の記事で見たように,これらは一方向性仮説への真正な反例とはならないという立場もある.また,たとえ反例と認めるにせよ,やはり事例としては相対的にまれであるという事実は動かない.とすると,なぜそのように分布や頻度が偏っているのかが次に問うべき問題となろう.文法化,脱文法化,語彙化という各々のプロセスについて,それを引き起こす動機づけや条件などを探る必要がある.

・ 辻 幸夫(編) 『新編 認知言語学キーワード事典』 研究社.2013年.

2016-05-15 Sun

■ #2575. 言語変化の一方向性 [unidirectionality][language_change][grammaticalisation][bleaching][semantic_change][cognitive_linguistics][conversion][clitic]

標題については,主として文法化 (grammaticalisation) や駆流 (drift) との関係において unidirectionality の各記事で扱ってきた.今回は,辻(編) (227) を参照して,文法化と関連して議論されている言語変化の単一方向性について,基本的な点をおさらいしたい.辻によれば,次のようにある.

文法化 とは,語彙的要素が特定の環境で繰り返し使われ,文法的な機能を果たす要素へと変化し,その文法的な機能が統語論的なもの(例:後置詞)からさらに形態論的なもの(例:接辞)へ進むことを指す.この文法化のプロセスの方向(すなわち,語彙的要素 > 統語論的要素 > 形態論的要素)が逆へは進まないことを「単方向性」の仮説と言う.

例えば,means という名詞を含む by means of が手段を表わす文法的要素になることはあっても,すでに文法的要素である with が例えば "tool" の意の名詞に発展することはあり得ないことになる.しかし,ifs, ands, buts などは本来の接続詞が名詞化しているし,「飲み干す」の意味の動詞 down も前置詞由来であり,反例らしきもの,つまり脱文法化 (degrammaticalisation) の例も見られる.

一方向性を擁護する立場からの,このような「逆方向」の例に対する反論として,文法化とは特定の構文の中で考えられるべきものであるという主張がある.例えば,未来を表わす be going to は,go が単独で文法化したわけではなく,be と to を伴った,この特定の構文のなかで文法化したのだと考える.ifs, down などの例は,単発の品詞転換 (conversion) にすぎず,このような例をもって一方向性への反例とみなすことはできない,と論じる.また,変化のプロセスが漸次的であるか否かという点でも be going to と ifs は異なっており,同じ土俵では論じられないのだとも.

それでも,真正な反例と呼べそうな例は稀に存在する.属格を表わす屈折語尾だった -es が,-'s という接語 (clitic) へ変化した事例は,より形態論的な要素からより統語論的な要素への変化であり,一方向性仮説への反例となる (cf. 「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]),「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1]),「#1479. his 属格の衰退」 ([2013-05-15-1])) .

一方向性の仮説は,言語変化理論のみならず,古い言語の再建を目指す比較言語学や,言語の原初の姿を明らかにしようとする言語起源の研究においても重大な含蓄をもつ.そのため,反例たる脱文法化の現象と合わせて,熱い議論が繰り広げられている.

・ 辻 幸夫(編) 『新編 認知言語学キーワード事典』 研究社.2013年.

2016-05-10 Tue

■ #2570. 英語史における主たる統語変化 [syntax][grammaticalisation][language_change]

英語史では様々な統語変化が生じてきた.研究上,特に注目されてきた統語変化が,Fischer and Wurff (111--13) の "The main syntactic changes" と題する表にまとめられている.統語変化の全体像をつかむべく,そして研究課題探しの参照用に,表を再現しておきたい.

| Changes in: | Old English | Middle English | Modern English |

|---|---|---|---|

| case form and function: | |||

| genitive | genitive case only, various functions | genitive case for subjective/poss. of-phrase elsewhere | same |

| determiners: | |||

| system | articles present in embryo-form, system developing | articles used for presentational and referential functions | also in use in predicative and generic contexts |

| double det. | present | rare | absent |

| quantifiers: | |||

| position of | relatively free | more restricted | fairly fixed |

| adjectives: | |||

| position | both pre- and postnominal | mainly prenominal | prenominal with some lexical exceptions |

| form/function | strong/weak forms, functionally distinct | remnants of strong/weak forms; not functional | one form only |

| as head | fully operative | reduced; introduction of one | restricted to generic reference/idiomatic |

| ?stacking' of adjectival or relative clause | relative: se, se þe, þe, zero subject rel. | introd.: þæt, wh-relative (exc. who), zero obj. rel. | who relative introduced |

| adj. + to-inf. | only active infinitives | active and passive inf. | mainly active inf. |

| aspect-system: | |||

| use of perfect | embryonic | more frequent; in competition with 'past' | perfect and 'past' grammaticalised in different functions |

| form of perfect | be/have (past part. sometimes declined) | be/have; have becomes more frequent | mainly have |

| use and form of progressive | be + -ende; no clear function | be + -ing, infrequent, more aspectual | frequent, grammaticalising |

| tense system: | |||

| 'present' | used for present tense, progressive, future | used for present tense and progr.; (future tense develops) | becomes restricted to 'timeless' and 'reporting' uses |

| 'past' | used for past tense, (plu)perfect, past progr. | still used also for past progr. and perfect; new: modal past | restricted in function by grammaticalisation of perfect and progr. |

| mood system: | |||

| expressed by | subjunctive, modal verbs (epistemic advbs) | mainly modal verbs (+ develop. quasi-modals); modal past tense | same + development of new modal expressions |

| category of core modals | verbs (with exception features) | verbs (with exception features) | auxiliaries (with verbal features) |

| voice system: | |||

| passive form | beon/weorðan + (infl.) past part. | be + uninfl. past part | same; new GET passive |

| indirect pass. | absent | developing | (fully) present |

| prep. pass. | absent | developing | (fully) present |

| pass. infin. | only after modal verbs | after full verbs, with some nouns and adject. | same |

| negative system: | ne + verb (other negator) | (ne) + verb + not; not + verb | Aux + not + verb; (verb + not) |

| interrog. system: | inversion: VS | inversion: VS | Aux SV |

| DO as operator | absent | infrequent, not grammaticalised | becoming fully grammaticalised |

| subject: | |||

| position filled | some pro-drop possible; dummy subjects not compulsory | pro-drop rare; dummy subjects become the norm | pro-drop highly marked stylistically; dummy subj. obligat. |

| clauses | absent | that-clauses and infinitival clauses | new: for NP to V clauses |

| subjectless/impersonal constructions | common | subject position becomes obligatorily filled | extinct (some lexicalised expressions) |

| position with respect to V | both S(. . .)V and VS | S(. . .)V; VS becomes restricted to yes/no quest. | only S(adv)V; VS > Aux SV |

| object: | |||

| clauses | mainly finite þæt-cl., also zero/to-infinitive | stark increase in infinitival cl. | introduction of a.c.i. and for NP to V cl. |

| position with respect to V | VO and OV | VO; OV becomes restricted | VO everywhere |

| position IO-DO | both orders; pronominal IO-DO preferred | nominal IO-DO the norm, introduction of DO for, to IO | IO/DO with full NPs; pronominal DO/IO predominates |

| clitic pronouns: | syntactic clitics | clitics disappearing | clitics absent |

| adverbs: | |||

| position | fairly free | more restricted | further restricted |

| clauses | use of correlatives + different word orders | distinct conjunctions; word order mainly SVO | all word order SVO (exc. some conditional clauses) |

| phrasal verbs: | position of particle: both pre- and postverbal | great increase; position: postverbal | same |

| preposition stranding | only with pronouns (incl R-pronouns: þær etc.) and relative þe | no longer with pronouns, but new with prep. passives, interrog. and other relative clauses | no longer after R-pronouns (there etc.) except in fixed expressions |

・ Fischer, Olga and Wim van der Wurff. "Syntax." Chapter 3 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 109--98.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-04-07 Thu

■ #2537. Jesus ??????????? [historical_pragmatics][pragmatics][taboo][interjection][swearword][invited_inference][subjectification][grammaticalisation]

驚きや狼狽を表し,「ちくしょう,くそっ,なってこった」ほどと訳される間投詞としての Jesus がある.God や goddamn などと同様の罵り言葉であり,明らかに宗教的な名前に起源をもつが,それが時とともに語用標識 (pragmatic marker) へと発展したものである.いうまでもなく元来 Jesus は神の子イエス・キリストを指すが,"Jesus, please help me." のように非宗教的な嘆願の文脈でもしばしば用いられたことから,祈り,呪い,罵りの場面と密接に関係づけられるようになった.その結果,単独で間投詞として用いられるに至り,この用法としては,もはやイエス・キリストを指示する機能はきわめて希薄である.ある特定の文脈で繰り返し用いられることにより,この語に当該の語用的な含意が染みついた語用化 (pragmaticalisation) の例である.以下,Jucker and Taavitsainen (134--38) に拠って,この現象を覗いてみよう.

イエスの指示,嘆願における呼びかけ,そして間投詞としての Jesus の用法のグラデーションは,以下の例文により共時的にも感じ取ることができる (qtd. in Jucker and Taavitsainen 134).

・ I went through the motions, but I still prayed to Jesus at night, still went to church. (COCA, ABC_20/20, 2010)

・ Oh, Jesus please bless her. Here goes another one, little lady. (COCA, CNN_King, 1997)

・ He flicks on the TV. Nothing. Goddamn box. Not even plugged in. Jesus. He can't be prowling around looking for a socket. Shit. (COCA, Gologorsky, Beverly. The things we do to make it home, 1999)

古英語でもイエスを指示したり,イエスに嘆願するのに Iesus の語が用いられていたが,宗教的な文脈に限られていた.しかし,中英語ではすでに非宗教的な文脈で用いられている.例えば,1377年には "Bi iesus, with here ieweles, howre iustices she shendeth." とあり,語用化の道,間投詞への道をすでに歩んでいることがうかがえる.語用化の前後で共通しているものは話者の運命を左右する何者かへの訴えかけであり,その者とは神だったり,上位の者だったり,運命だったりするわけだ.

後期中英語より後では,罵り言葉としての Jesus の用法が明確になってくるが,それでも元来の用法との境目が曖昧な例は数多い.Jucker and Taavitsainen (136) は,曖昧な領域をまたぐこの語用化の道筋を誘導推論 (invited_inference) の観点から説明している.

The expression is regularly used with both the original meaning of religious invocation and the invited inference that the speaker also wants to communicate a certain amount of surprise and annoyance, and, therefore, the invited inference becomes part of the coded meaning of the expression, while the original meaning is increasingly backgrounded.

語用化の過程は,文法化 (grammaticalisation) や主観化 (subjectification) とも密接に関わっており,実際 Jesus の経た変化は,話者の感情を伝えるようになった点で主観化の例とみることもできる.また,嘆願の呼びかけとして文頭に現われやすいことが,文の他の要素からの独立を促し,間投詞化を推し進めたととらえることもできそうである.

・ Jucker, Andreas H. and Irma Taavitsainen. English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2016-02-20 Sat

■ #2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達 [auxiliary_verb][syntax][reanalysis][word_order][tense][aspect][perfect][grammaticalisation][agreement][participle][generative_grammar]

標記の問題は,英語歴史統語論ではよく知られた再分析 (reanalysis) の例として,また文法化 (grammaticalisation) の例として取り上げられてきた.以下,中尾・児馬 (110--17) に従って,教科書的な記述を施そう.

古英語では,現代英語の They had their enclosure closed. に相当する「have + 目的語 + 過去分詞」の構文が存在した (þā hīe tō Ðǣm ġemǣre cōmon . . ., þā hæfdon hīe hiera clūsan belocene [Or, ed. Sweet 112/34]) .その構文の意味は現代と異ならず「(目的語)を(過去分詞)の表わす状態としてもつ」ほどであり,目的語と過去分詞は統語的,形態的,意味的に密接な関係にあった.その証拠に,過去分詞は目的語の性・数・格に一致して屈折語尾を伴っていた(上の例では,男性・単数・対格).この段階では,特に新しい時制・相の含意はもっていなかった.

しかし,8世紀末までに,統語的な変異が現われてきた.目的語と過去分詞の位置が逆転した「have + 過去分詞 + 目的語」構文の登場である.新旧の語順はしばらく共存していたものの,それは現代英語のように They had closed their enclosure. と They had their enclosure closed. の意味上の対立を表わすものでは必ずしもなかった.だが,徐々に新しい語順「have + 過去分詞 + 目的語」が多く用いられるようになり,これまで他動詞の過去分詞に限られていたものが自動詞(ただし変異動詞以外)の過去分詞にまで拡がるなどして,「過去分詞+目的語」のつながりよりも「have + 過去分詞」のつながりが意識されるようになった.

中英語に入ると,過去分詞と目的語の関係が薄れて統語形態的な一致は標示されなくなり,「have + 過去分詞」の塊が複合的な述語動詞として捉えられるに至った.この段階で,「have + 過去分詞」は現代英語につながる統語構文として確立したといってよい.しかし,意味的にいえば,いまだ現在時制や過去時制と明確に区別される新しい時制や相が獲得されたわけではなかった.実際,whilom や long ago など過去を表わす副詞と現在完了構文が共起することは,これ以降 Shakespeare 辺りまで続いており,現代英語の現在完了にみられる「現在との関与性」という時制・相の特徴が確立してきたといえるのは16世紀以降である.

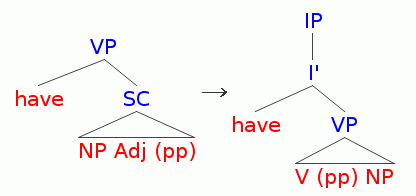

この構文の起源と発達を,文法化という観点から図式的に記述すると次のようになる(保坂, p. 14 の図を参考にした).

OE ME ModE

have + NP + pp -----> have + pp + NP -----> have + pp + NP ===> 完了形

所有動詞 助動詞 本動詞

統語ツリーで同じ発達を表現すれば,以下の通り(保坂,p. 149 の構造を参考にした;SC は "Small Clause" を表わす).

完了構造には have 完了だけでなく be 完了もある.後者については,「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]),「#1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認」 ([2014-04-15-1]) を参照.Chaucer の用いた完了形について,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]) も参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2016-01-05 Tue

■ #2444. something good の語順 [word_order][adjective][syntax][grammaticalisation][stress][eurhythmy][sobokunagimon]

some-, any-, every-, no- などに -thing, -one, -body のついた複合不定代名詞が形容詞に修飾されるとき,その語順は *good something ではなく,標題のように something good となる.ここで形容詞が後置されるのはなぜだろうか.素朴な疑問ではあるが,歴史的に適切に説明することは案外難しい.

英語史を通じて,形容詞の後置は「#1667. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (1)」 ([2013-11-19-1]),「#1668. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (2)」 ([2013-11-20-1]) で触れたように,必ずしも珍しい現象ではなかった.実際,古英語から中英語を経て近現代英語に至るまで,例には事欠かない.とりわけ中英語以降の特定の表現については,フランス語やラテン語の語順の影響に帰することのできる例も多い.OED の something, n. (and adj.) and adv. の語義 3a によれば,形容詞後置の初例として次の文が与えられている.

1382 Bible (Wycliffite, E.V.) Acts xxiii. 20 Thei ben to sekinge sum thing certeynere [L. aliquid certius].

ここで sum thing certeynere を,ラテン語 aliquid certius の語順を含めての直訳であると評価することは不可能ではない.しかし,いかにも本来語的な要素からなる something good や nothing wrong などに対して一般的に言語接触による説明を適用することは難しいように思われる.

次に,MED の som-thing (phr. & n.) の例を眺めてみよう.古英語末期より,後ろに -es 属格を伴う次のような例が確認される.

・ a1150 (OE) Vsp.D.Hom. (Vsp D.14) 68/35: Synd eac sume steorren leohtbeamede, færlice arisende, & rædlice gewitende, & heo symle sum þing neowes mid heora upspringe gebecnigeð.

・ c1175 (?OE) Bod.Hom. (Bod 343) 62/31: Cristes wundræ þe he wrohte on þisse life..ȝetacnoden þeah sum þing diȝelices.

neowes や diȝelices は機能としては名詞の属格だが,名詞とはいっても形容詞から派生した二次的な名詞である.この点では,フランス語の quelque chose de nouveau のような句における形容詞の後置も想起される.この sum þing neowes のような構造が,後に something new の型へ発展する母型であったとは考えられないだろうか.

今ひとつ考慮すべき視点は,強勢パターンの都合 (eurhythmy) である.元来の sòme thíng という句において第2要素の名詞の機能が形式的になってゆくにつれ,すなわち文法化 (grammaticalisation) してゆくにつれ,機能語としての複合不定代名詞 sómething が新たに生じた.これにより,some と thing の間に別の語が割って入る隙がなくなり,あえて形容詞などで修飾しようと思えば,複合語全体の前か後に置くよりほかなくなった.ここで強勢パターンを考慮に入れると,形容詞を前置した場合には *góod sómething の強強弱となり,後置した場合には sòmething góod の強弱強となる.英語の韻律体系に照らせば,強と弱が交替する形容詞後置の語順のほうが自然だろう.

問題は未解決だが,今のところ,(1) フランス語やラテン語からの影響,(2) sum þing neowes を母型とする発展,(3) 強勢パターンの要請,の3つの視点を考慮に入れておきたい.

2015-09-16 Wed

■ #2333. a lot of [semantic_change][grammaticalisation][etymology][agreement][determiner][reanalysis][syntax]

9月14日付けで,a lot of がどうして「多くの」を意味するようになったのかという質問をいただいた.これは,英語史や歴史言語学の観点からは,意味変化や文法化の話題としてとらえることができる.以下,核となる名詞 lot の語義と統語的振る舞いの通時的変化を略述しよう.

OED や語源辞典によると,現代英語の lot の「くじ;くじ引き」の語義は,古英語 hlot (allotment, choice, share) にさかのぼる.これ自体はゲルマン祖語 *χlutam にさかのぼり,究極的には印欧祖語の語幹 *kleu- (hook) に起源をもつ.他のゲルマン諸語にも同根語が広くみられ,ロマンス諸語へも借用されている.元来「(くじのための)小枝」を意味したと考えられ,ラテン語 clāvis (key), clāvus (nail) との関連も指摘されている.

さて,古英語の「くじ;くじ引き」の語義に始まり,くじ引きによって決められる戦利品や財産の「分配」,そして「割り当て;一部」の語義が生じた.現代英語の parking lot (駐車場)は,土地の割り当てということである.くじ引きであるから「運,運命」の語義が中英語期に生じたのも首肯できる.

近代英語期に入って16世紀半ばには,くじ引きの「景品」の語義が発達した(ただし,後にこの語義は廃用となる).景品といえば,現在,ティッシュペーパー1年分や栄養ドリンク半年分など,商品の一山が当たることから推測できるように,同じものの「一山,一組」という語義が17世紀半ばに生じた.現在でも,競売に出される品物を指して Lot 46: six chairs などの表現が用いられる.ここから同じ物や人の「集団,一群」 (group, set) ほどの語義が発展し,現在 The first lot of visitors has/have arrived. / I have several lots of essays to mark this weekend. / What do you lot want? (informal) などの用例が認められる.

古い「割り当て;一部」の語義にせよ,新しい「集団,一群」の語義にせよ,a lot of [noun] の形で用いられることが多かったことは自然である.また,lot の前に(特に軽蔑の意味をこめた)様々な形容詞が添えられ,an interesting lot of people や a lazy lot (of people) のような表現が現われてきた.1800年前後には,a great lot of や a large lot of など数量の大きさを表わす形容詞がつくケースが現われ,おそらくこれが契機となって,19世紀初めには形容詞なしの a lot of あるいは lots of が単体で「多数の,多量の」を表わす語法を発達させた.現在「多くの」の意味で極めて卑近な a lot of は,この通り,かなり新しい表現である.

a lot of [noun] や lots of [noun] の主要部は,元来,統語的には lot(s) のはずだが,初期の用例における数の一致から判断するに,早くから [noun] が主要部ととらえられていたようだ.現在では,a lot of も lots of も many や much と同様に限定詞 (determiner) あるいは数量詞 (quantifier) と解釈されている (Quirk et al. 264) .このことは,ときに alot of と綴られたり,a が省略されて lot of などと表記されることからも確認できる.

同じように,部分を表わす of を含む句が限定詞として再分析され,文法化 (grammaticalisation) してきた例として,a number of や a majority of などがある.a [noun_1] of [noun_2] の型を示す数量表現において,主要部が [noun_1] から [noun_2] へと移行する統語変化が,共通して生じてきていることがわかる (Denison 121) .

上記 lot の意味変化については,Room (169) も参照されたい.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Denison, David. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Ed. Suzanne Romaine. Cambridge: CUP, 1998.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2015-08-31 Mon

■ #2317. 英語における未来時制の発達 [tense][future][auxiliary_verb][category][grammaticalisation][bleaching]

英語における未来時制の発達について,「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) の記事,及び間接的に「#2209. 印欧祖語における動詞の未来屈折」 ([2015-05-15-1]) の記事で取り上げた.will, shall を用いた迂言的な未来表現がいつ生まれ,いつ確立したかという問題は,英語史の重要案件の1つであるが,諸家の間に様々な議論がある.関連して,現代英語に未来時制は存在するのかという文法範疇 (category) に関わる大きな問題もあり,百家争鳴である.

通時的かつ形態的な観点からは,未来形という動詞の屈折は昔も今も存在せず,過去形や現在形(正確には非過去形というべきか)とは比べるべくもないといえる.しかし,時制という文法範疇の成員が,互いに形態論的に比較される振る舞いを示さなければならないという決まりがあるわけでもない.共時的かつ機能的な観点からすれば,現代英語の will, shall で示されるわゆる未来時制は,疑いなく受け入れられている過去時制,現在時制と比較される時制の1つであるとは認めてよいように考えている.安井・久保田 (171) も次のように述べており,現代英語における未来時制を肯定している.

英語には元来未来の時を表す時制はなく,OE においては現在時制をもって表していた.PE では「shall (should) or will (would) + 不定詞」の形が未来を表すとき広く用いられ,これを future tense と呼んでいる.shall, will は現在ではその原義を失い,まったく単純未来を表すのに用いる場合もあるので,これらを単なる形式語と認め,不定詞との結合形を future tense と呼ぶことは差し支えない.が,元来が話者の心的態度を示すのに用いられた助動詞であり,現在でもしばしば未来以外の意味に用いられる.

では,問題の will, shall を用いた迂言的な未来時制の誕生と確立の時期はいつなのだろうか.一般にはその萌芽は古英語にみられると言われる.will, shall が,ある文脈において,元来の法的な意味を弱め,単純に未来時制を表わすに至ったと判断できる古英語の例が,少ないながらも指摘されている (Mustanoja 489) .意味の漂白 (bleaching) の好例であり,文法化 (grammaticalisation) の典型例でもある.しかし,これらの最初期の例は,現代の研究者による文脈の微妙な判断に委ねられており,誕生の時期を客観的に決定することは容易ではない.中英語からの例ですら,多くの場合,元来の法的な意味を読み取ろうとすれば読み取ることができるのである.

しかし,中英語に入ると,少なくとも単純未来の候補とされる will, shall の用例が増えてくることから,およその通時的展開は推し量ることができる.Mustanoja (490) によれば,初期中英語では shall のほうがより普通の助動詞であり,will はいまだより法的な意味を匂わす機会が多かった.なお,現代風の will, shall の人称による使い分けが規範として言われ出したのは「#451. shall と will の使い分けに関する The Wallis Rules」 ([2010-07-22-1]) で触れたように17世紀のことだが,実際にその使い分けがある程度確立したといえるの19世紀以降のことである(安井・久保田,p. 171).

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-07-14 Tue

■ #2269. 受動態の動作主に用いられた by と of の競合 [preposition][passive][grammaticalisation][hc]

標記の問題について直接,間接に「#1333. 中英語で受動態の動作主に用いられた前置詞」 ([2012-12-20-1]),「#1350. 受動態の動作主に用いられる of」 ([2013-01-06-1]),「#1351. 受動態の動作主に用いられた through と at」 ([2013-01-07-1]) で取り上げてきた.後期中英語から初期近代英語にかけての時期の by と of の競合について,Peitsara の論文を読んだので,その結論部 (398) を引用しておきたい.

I hope to have shown, firstly, that the by-agent prevailed in English in the 15th century, i.e. two centuries earlier than suggested so far. . . . The necessary consequence of the first conclusion is that agentive by can hardly have been rare before 1400.

Secondly, it appears that there has not been a development from a general agentive of into a general agentive by in Middle English, but the two variants have existed side by side (possibly together with some others excluded from this study) fro some time. They were, however, not in free variation in the 15th and 16th centuries but had become specialized, partly according to the type of text and partly according to the semantic fields of the participles in the passive clause. This specialization was more complicated than, and partly different from, that described by some scholars, and it apparently involved foreign influence.

Thirdly, the Middle English period was particularly favourable for the gradual grammaticalization of by in agentive function because of the heavier functional load of the preposition of and the lack of special grammaticalization for by.

この論文は1992年のものであり,2015年の現在からすると最新というわけではないのだが,当時のハイテクツールといってよい Helsinki Corpus を利用した事例研究として,注目すべきものではある.先行研究を批判的に評価し,新しいツールに依拠しながら,by が15世紀までに受動態の動作主を表わす前置詞として一般化しつつあった(そして含意としては後に文法化した)こと,一方で of は同じ頃,同様の用法を有しながらも複数の要因によって使い分けられるマイナーな代替物として機能していたことを明らかにした.

引用の第2段落の最後の文にあるように,Peitsara は英語での前置詞の選択がラテン語やフランス語の語法に影響を受けた可能性にも言い及んでいる.ラテン語 de は of に,フランス語 par は by に相当し,それぞれの関与が考えられそうだが,実際には Peitsara はこの方向での突っ込んだ調査はしていないし,特別な意見を述べているわけではない.今後の研究が期待されるところだ.同様に,前置詞の選択が,動詞(過去分詞)の意味にも依存しているらしいと述べているが,これについても今後の調査が待たれる.

・ Peitsara, Kirsti. "On the Development of the by-Agent in English." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 379--99.

2015-05-14 Thu

■ #2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか? [verb][conjugation][tense][auxiliary_verb][indo-european][grammaticalisation][category][language_change][causation][future][sobokunagimon]

標題の趣旨の質問が寄せられたので,この問題について歴史的な観点から考えてみたい.現代英語の動詞には,過去の出来事を表わすのに典型的に用いられる過去形がある.同様に,現在(あるいは普遍)の習慣的出来事を表わすには,動詞は典型的に現在形で活用する.しかし,未来の出来事に関しては,動詞を未来形として屈折させるような方法は存在しない.代わりに will, shall, be going to などの(準)助動詞を用いるという統語的な方法がとられている.つまり,現代英語には統語的な未来形はあるにせよ,形態的な未来形はないといってよい.単に「未来形」という用語では,統語,形態のいずれのレベルにおける「形」かについて誤解を招く可能性があることから,現代英語の文法書ではこの用語が避けられる傾向があるのではないか.

(準)助動詞を用いる統語的,あるいは迂言的な未来表現は,おそらく後期古英語以降に will や shall などの本来的に法的な機能をもつ助動詞が,意志や義務の意味を弱め,単純に時間としての未来を表わす用法へと文法化 (grammaticalisation) したことにより生じた.それ以前の時代には,単純未来を表わすのに特化した表現は,統語的にも形態的にもなく,法的な意味を伴わずに未来を表現する手段は欠けていたといってよい.古英語では,形態的には現在形(あるいは正確には非過去形)を用いることで現在のみならず未来のことを表わすこともできたのであり,時制カテゴリーにおいて,過去や現在と区別すべき区分としての未来という発想は希薄だった.その後 will などを用いた未来表現が出現した後でも,前代からの時制カテゴリーのとらえ方が大きく変容したわけではなく,現代英語でも未来という時制区分は浮いている感がある.ただし,現代英語に未来という概念は存在しないと言い切るのは,共時的には言い過ぎのきらいがあるように思う.

上記のように,古英語の時制カテゴリーは,形式的にいえば,過去と非過去(しばしば「現在」と呼称される)の2区分よりなっていた.ここで現代英語の観点から生じる疑問(そして実際に寄せられた疑問)は,なぜ古英語では未来時制がなかったのか,なぜ動詞に未来形の屈折が発達しなかったのかという問いである.この質問に直接答えるのはたやすくないが,間接的な角度から4点を指摘しておきたい.

まず,この質問の前提に,過去・現在・未来の3分法という近現代的な時間の観念があると思われるが,時間のとらえ方,あるいはその言語への反映である時制カテゴリーを論じる上で,必ずしもこれを前提としてよい根拠はない.日本人を含めた多くの現代人にとって,3分法の時間感覚は極めて自然に思えるが,これが人類にとっての唯一無二の時間観であるとみなすことはできない.また,仮に件の3分法の時間観が採用されたとしても,その3分法がきれいにそのまま言語の上に,時制カテゴリーとして反映するものなのかどうかも不明である.これはサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関わる問題であり,当面未解決の問題であると述べるにとどめておく.

2点目に,他の印欧諸語にも,そして日本語にもみられるように,未来表現は,たいてい意志や義務などの法的な機能をもつ形式が文法化することにより発生することが多い.上述の通り,これは英語史においても観察された過程であり,どうやら通言語的にみられるもののようである.過去・現在・未来の3分法では,過去と未来は等しい重みをもって両極に対置されているかのようにみえるが,もしかすると言語化する上での両者の重みは,しばしば異なるのかもしれない.少なくともいくつかの主要言語の歴史を参照する限り,未来時制は過去時制と比して後発的であり,派生的であることが多い.

3点目に,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) でみたように,過去・非過去という時制の2分法は(古)英語に限らずゲルマン諸語に共通する重要な特徴の1つである.また,同じ印欧語族からは古いヒッタイト語も同じ時制の2分法をもっており,印欧祖語における時制カテゴリーを再建するに当たって難題を呈している.果たして印欧祖語に未来時制と呼びうるものがあったのか,なかったのか.あるいは,あったとして,それは本来的なものなのか,二次的に派生したものなのか.つまり,上記の質問は,古英語に対して問われるべき問題にとどまらず,印欧祖語に対しても問われるべき問題でもある.印欧祖語当初からきれいな過去・現在・未来の3分法の時制をもっていたのかどうか,諸家の間で論争がある.

最後に,ある言語革新がなぜあるときに生じたかを説明することすらがチャレンジングな課題であるところで,ある言語革新がなぜあるときに生じなかったかを説明することは極めて難しい.その意味で,古英語においてなぜ未来形が発達しなかったのかを示すことは,絶望的な困難を伴う.ただし,言語変化の理論的立場からは,本当はこれも重要な問題ではある.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論に言及しながら提起したように,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという質問も,もっと問われるべきだろう.

2015-04-12 Sun

■ #2176. 文法化・意味変化と頻度 [frequency][grammaticalisation][semantic_change][schedule_of_language_change][language_change]

言語変化と頻度の関係については,「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]),「#1243. 語の頻度を考慮する通時的研究のために」 ([2012-09-21-1]),「#1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt」 ([2012-10-13-1]),「#1864. ら抜き言葉と頻度効果」 ([2014-06-04-1]) などで議論してきた.これらの記事では,高頻度語と低頻度語ではどちらが先に言語変化に巻き込まれるかなどの順序の問題,あるいはスケジュールの問題 (schedule_of_language_change) に主眼があった.だが,それとは別に,高頻度語あるいは低頻度語にしか生じない変化であるとか,むしろ生じやすい変化であるとか,そのようなことはあるのだろうか.

昨日引用した Fortson (659) は,文法化 (grammaticalisation) や意味変化 (semantic_change) と頻度の関係について論じているが,結論としては両者の間に相関関係はないと述べている.つまり,文法化や意味変化は高頻度語にも作用するし,低頻度語にも同じように作用する.これらの問題に,頻度という要因を導入する必要はないという.

We have seen, then, that both frequent and infrequent forms can be reanalyzed; both frequent and infrequent forms can be grammaticalized. If all these things happen, then frequency loses much or all of its force as an explanatory tool or condition of semantic change and grammaticalization. The reasons are not surprising, and underscore the sources of semantic change again. Frequent exposure to an irregular morpheme, for example (such as English is, are), can insure the acquisition of that morpheme because it is a discrete physical entity whose form is not in doubt to a child. By contrast, no matter how frequent a word is, its semantic representation always has to be inferred. Classical Chinese shì was a demonstrative pronoun that was subsequently reanalyzed as a copula; exposure to shì must have been very frequent to language learners, but so must have been the chances for reanalysis.

Fortson がこのように主張するのは,昨日の記事「#2175. 伝統的な意味変化の類型への批判」 ([2015-04-11-1]) でも触れたように,意味変化には,しばしば信じられているように連続性はなく,むしろ非連続的なものであると考えているからだ.その点では,文法化や意味変化も他の言語変化と性質が異なるわけではなく,高頻度語あるいは低頻度語だからどうこうという問題ではないという.頻度が関与しているかのように見えるとすれば,それは diffusion (or transition) の次元においてであって,implementation の次元における頻度の関与はない,と.これは「#1872. Constant Rate Hypothesis」 ([2014-06-12-1]) を想起させる言語変化観である.

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

2015-03-19 Thu

■ #2152. Lass による外適応 [exaptation][tense][aspect][language_change][grammaticalisation]

「#2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である」 ([2015-03-13-1]) で言語変化論における外適応 (exaptation) の概念を導入したが,これについて本格的な論文を著したのは Lass である.本来は生物進化の分野で Gould and Vrba が使用した概念だが,Lass はこれを言語変化に応用した.

生物進化論における外適応は,Gould (171 qtd. in Lass 80) のことばを借りると以下の通りである.

We wish to restrict the term adaptation only to those structures that evolved for their current utility; those useful structures that arose for other reasons, or for no conventional reasons at all, and were then fortuitously available for other changes, we call exaptations. New and important genes that evolved from a repeated copy of an ancestral gene are partial exaptations, for their new usage cannot be the reason for the original duplication.

適応 (adaptation) はすでに発達している機能のさらなる発達を指し,それに対して外適応 (exaptation) は別の理由による新たな発達を指す.Lass (80) のことばで要約すると,"Exaptation then is the opportunistic co-optation of a feature whose origin is unrelated or only marginally related to its later use. In other words (loosely) a 'conceptual novelty' or 'invention'" ということになる.

さて,外適応を言語変化に当てはめて考えてみよう.本来の機能が失われ,形骸化してゴミとなって残った形態の辿る道は3つある.完全に廃棄されるか,ゴミのまま意味もなく残り続けるか,別の用途を付されて新たな生命を獲得するか,である.この最後の道が,外適応ということになる.Lass (81--82) の説明を引用する.

Say a language has a grammatical distinction of some sort, coded by means of morphology. Then say this distinction is jettisoned, PRIOR TO the loss of the morphological material that codes it. This morphology is now, functionally speaking, junk; and there are three things that can in principle be done with it: (i) it can be dumped entirely; (ii) it can be kept as marginal garbage or nonfunctional/nonexpressive residue (suppletion, 'irregularity'); (iii) it can be kept, but instead of being relegated as in (ii), it can be used for something else, perhaps just as systematic. . . . . Option (iii) is linguistic exaptation.

Lass は,外適応の具体例の1つとして,印欧祖語の相のカテゴリーがゲルマン祖語において時制と数のカテゴリーに組み替えられたことを取り上げている.印欧祖語は,相のカテゴリーにおいて Present, Perfect, Aorist の3種を母音階梯によって区別していた.ところが,ゲルマン語へ発達する過程で,母音階梯による形態音韻的な区別は保持しながら,その区別を本来とは別の用途に付すという革新が生じた.具体的には,相の対立は消失し,代わりに時制による対立と過去時制内部における数の対立が立ち現れてきた.つまり,かつての Present, Perfect, Aorist の区別は,いまや Present, Preterite 1, Preterite 2 へと「外適応」したのである.

Lass (99) は論文の最後で外適応の概念を社会言語学的に応用する可能性にまで言及しており,その射程の広さを示唆している.

・ Gould, Stephen Jay and Elizabeth S. Vrba. "Exaptation --- A Missing Term in the Science of Form." Paleobiology 8.1 (1982): 4--15.

・ Gould, Stephen Jay. Hen's Teeth and Horse's Toes: Further Reflections in Natural History. New York: Norton, 1983.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2015-03-13 Fri

■ #2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である [exaptation][grammaticalisation][syntax][generative_grammar][unidirectionality][drift][reanalysis][evolution][systemic_regulation][teleology][language_change][invisible_hand][functionalism]

「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) でみたように,英語史で生じてきた主要な統語変化はいずれも「機能範疇の創発」として捉えることができるが,これは「機能投射構造の外適応」と換言することもできる.古英語以来,屈折語尾の衰退に伴って語彙投射構造 (Lexical Projection) が機能投射構造 (Functional Projection) へと再分析されるにしたがい,語彙範疇を中心とする構造が機能範疇を中心とする構造へと外適応されていった,というものだ.

文法化の議論では,生物進化の分野で専門的に用いられる外適応 (exaptation) という概念が応用されるようになってきた.保坂 (151) のわかりやすい説明を引こう.

外適応とは,たとえば,生物進化の側面では,もともと体温保持のために存在していた羽毛が滑空の役に立ち,それが生存の適応価を上げる効果となり,鳥類への進化につながったという考え方です〔中略〕.Lass (1990) はこの概念を言語変化に応用し,助動詞 DO の発達も一種の外適応(もともと使役の動詞だったものが,意味を無くした存在となり,別の用途に活用された)と説明しています.本書では,その考えを一歩進め,構造もまた外適応したと主張したいと思います.〔中略〕機能範疇はもともと一つの FP (Functional Projection) と考えられ,外適応の結果,さまざまな構造として具現化するというわけです.英語はその通時的変化の過程の中で,名詞や動詞の屈折形態の消失と共に,語彙範疇中心の構造から機能範疇中心の構造へと移行してきたと考えられ,その結果,冠詞,助動詞,受動態,完了形,進行形等の多様な分布を獲得したと言えるわけです.

このような言語変化観は,畢竟,言語の進化という考え方につながる.ヒトに特有の言語の発生と進化を「言語の大進化」と呼ぶとすれば,上記のような言語の変化は「言語の小進化」とみることができ,ともに歩調を合わせながら「進化」の枠組みで研究がなされている.

保坂 (158) は,言語の自己組織化の作用に触れながら,著書の最後を次のように締めくくっている.

こうした言語自体が生き残る道を探る姿は,いわゆる自己組織化(自発的秩序形成とも言われます)と見なすことが可能です.自己組織化とは雪の結晶やシマウマのゼブラ模様等が有名ですが,物理的および生物的側面ばかりでなく,たとえば,渡り鳥が作り出す飛行形態(一定の間隔で飛ぶ姿),気象現象,経済システムや社会秩序の成立などにも及びます.言語の小進化もまさにこの一例として考えられ,言語を常に動的に適応変化するメカニズムを内在する存在として説明でき,それこそ,ことばの進化を導く「見えざる手」と言えるのではないでしょうか.英語における文法化の現象はまさにその好例であり,言語変化の研究がそうした複雑な体系を科学する一つの手段になり得ることを示してくれているのです.

言語変化の大きな1つの仮説である.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-03-11 Wed

■ #2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発 [article][determiner][syntax][generative_grammar][language_change][grammaticalisation][reanalysis][definiteness]

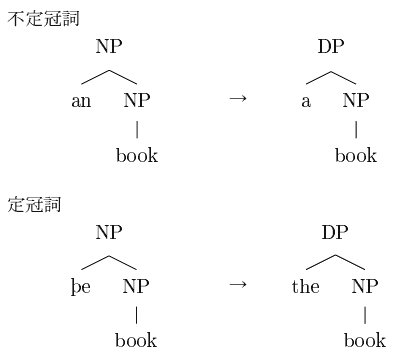

現代英語の不定冠詞 a(n) と冠詞 the は,歴史的にはそれぞれ古英語の数詞 (OE ān) と決定詞 (OE se) から発達したものである.現在では可算名詞の単数ではいずれかの付加が必須となっており,それ以外の名詞や複数形でも定・不定の文法カテゴリーを標示するものとして情報構造上重要な役割を担っているが,古英語や初期中英語ではいまだ任意の要素にすぎなかった.中英語以降,これが必須の文法項目となっていった(すなわち文法化 (grammaticalisation) していった)が,生成文法の立場からみると,冠詞の文法化は新たな DP (Determiner Phrase) という機能範疇の創発として捉えることができる.保坂 (16) を参照して,不定冠詞と定冠詞の構造変化を統語ツリーで表現すると次の通りとなる.

an にしても þe にしても,古英語では,名詞にいわば形容詞として任意に添えられて,より大きな NP (Noun Phrase) を作るだけの役割だったが,中英語になって全体が NP ではなく DP という機能範疇の構造として再解釈されるようになった.これを,DP の創発と呼ぶことができる.件の構造が DP と解釈されるということは,いまや a や the がその主要部となり,補部に名詞句を擁し,全体として定・不定の情報を示す文法機能を発達させたことを意味する.NP のように語彙的な意味を有する語彙範疇から,DP のように文法機能を担う機能範疇へ再解釈されたという点で,この構造変化は文法化の一種と見ることができる.

英語史において機能範疇の創発として説明できる統語変化は多数あり,保坂では次のような項目を機能範疇 DP, CP, IP への再分析の結果の例として取り扱っている.

・ 冠詞の構造変化

不定冠詞,定冠詞

・ 虚辞 there の構造変化

・ 所有格標識 -'s の構造変化

・ 接続詞の構造変化

now, when, while, after, that

・ 関係代名詞の構造変化

that, who

・ 再帰代名詞の構造変化

・ 助動詞 DO の構造変化

・ 法助動詞の構造変化

may, can ,will

・ to 不定詞の構造変化

不定詞標識の to, be going to, have to

・ 進行構文の構造変化

・ 完了構文の構造変化

・ 受動構文のの構造変化

・ 虚辞 it 構文の構造変化

連結詞 BE 構文,it 付き非人称構文

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-02-01 Sun

■ #2106.「狭い」文法化と「広い」文法化 [grammaticalisation][bleaching][pragmatics][subjectification][intersubjectification]

「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]),「#1972. Meillet の文法化」([2014-09-20-1]),「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1]),「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1]) の記事でみたように,文法化の研究が進むにつれて,文法化そのもののとらえ方も変化してきた.伝統的な「狭い」見解と,比較的新しい「広い」見解とが区別される.以下,Traugott (59--61) に従って紹介する.

「狭い」見解によれば,文法化とは縮小 (reduction) である.この見方は主として形式的な観点からのものであり,文法化とは構造と形式の縮小,作用域 (scope) の縮小,そして依存関係の増加よってに特徴づけられるとする.この見方の伝統は Meillet に遡り,ラテン語の分析的な dare habes がロマンス語の総合的な未来形へと変化した例などが典型例とされる.この伝統に則して文法化を定義するのであれば,「ある構文スキーマの一部がより強い内的依存関係を持つようになる歴史的変化」ということになる(Traugott 60) .

一方,機能的な観点,とりわけ語用論的な観点から文法化をみる視点が育ってくるにしたがって,文法化とはむしろ拡張 (extension) であるという考え方が広まってきた.3種類のコンテクスト拡張が提起されている.1つはコロケーション的拡張であり,例えば be going to (?するために行く)が未来を表す助動詞になった事例においては,文法化するにつれて後続する動詞の種類が増加したことが知られている.「行く」という原義が漂白 (bleaching) することにより,like や think などの動詞とも自由に共起することができるようになった.2つ目は形態統語的拡張である.指示詞が定冠詞へ文法化する場合,最初は主語と目的語の位置に生じるのが一般的であり,空間・時間を表す句にまで拡張されるのは文法化の過程が進んでからのことが多い.3つ目は意味・語用論的拡張である.文法化を経る言語項は,時間とともに多義・多機能になることが多い.例えば,助動詞 can は「知っている」という動詞の意味から出発したが,今では能力・許可・可能性などの多義・多機能を発達させるに至った.

上記の「狭い」文法化と「広い」文法化は,それぞれ反対の方向を向いているようでありながら,実は同じコインの表裏である.前者は形式的な観点,後者は機能的な観点に注目しているという違いにすぎない.意味の漂白 (bleaching) あるいは脱意味化 (desemanticization) についても,原義を中心に考えれば縮小 (reduction) ととらえられるが,一方で新たに獲得される抽象的でスキーマ的な意味(時制,相,格,連結性など)を中心に考えれば拡張 (extension) ととらえられる.スキーマ的な意味の獲得とは,換言すれば,「手続き型」 (procedural) の用法の獲得であり,それにより発話を解析するのに必要となる種々の推論や算定を制約することが可能となるという点で,語用論的な機能が発達することにほかならない.ここにきて,文法化と語用論化が結びつけられることになる.

近年,文法化,語用論化,主観化,間主観化などの用語や概念が林立してきたが,それぞれが互いにどのような関係にあるのかはまだ明らかにされていない.ただし,部分的に重なり合うことはわかってきており,合わせて理解していくことにより,より一般的な意味変化(あるいは言語変化)の問題の解明につながるのではないかという期待がある.

・ Traugott, Elizabeth Closs (著),福元広二(訳) 「文法化と(間)主観化」『歴史語用論入門 過去のコミュニケーションを復元する』(高田 博行・椎名 美智・小野寺 典子(編著)),大修館,2011年.59--70頁.

2015-01-21 Wed

■ #2095. 主観化と間主観化 [subjectification][intersubjectification][unidirectionality][grammaticalisation][face]

以前の記事で取り上げた「#1980. 主観化」 ([2014-09-28-1]) と「#1981. 間主観化」 ([2014-09-29-1]) について,補足する.トラウゴットによる主観化の定義を,高田ほか (32) により示そう.

語の意味が,[客観的な]事柄や状況ではなく,談話というコミュニケーションにおける話し手(書き手)の[主観的な]視点・態度を,時間の経過のなかで,記号化・明示化するようになるメカニズム (Traugott 2003: 126)

一方,トラウゴットによる間主観化の定義は,同じく高田ほか (32--33) によると,

「話し手(書き手)が,聞き手(読み手)の「自己」へ向けた注意が明確に表現されること」 (Traugott 2003: 128) と定義できる.ここでいう「注意」とは,「発話で言われている内容に対する,聞き手(読み手)の態度に向けられる注意」と「聞き手(読み手)の面子と,聞き手(読み手)が維持しようとするイメージに対する注意」のことである.間主観化は,「意味が,より聞き手に焦点を置いたものになるメカニズム」であり,「話し手(書き手)が聞き手(読み手)の『自己』へ向けた注意から生じた含意が,時間を経て,記号化・明示化するプロセス(ここでの話し手の注意は,認識的・社会的両方の関心を指す)と定義することができる.したがって,間主観化とは,「歴史的に,主観化よりあとに起こり」,「主観化を基盤として生じる」ものを指すことになるのである (Traugott 2003: 129--130)

端的に表現すれば,話し手の態度(主観性)がコード化されるのが主観化,話し手の聞き手への配慮(間主観性)がコード化されるのが間主観化といえる.

主観化と間主観化のプロセスについて歴史言語学の観点から理論的に最も重要な点は,"non-subjective > subjective > intersubjective" という一方向性の仮説が提起されていることだ.この仮説は通言語的に多くの事例により支持されており,同じように一方向性が唱えられている文法化 (grammaticalisation) との相互関係についても議論が交わされている.これらの一方向性の仮説には異論もあるが,いずれにせよ意味変化への語用論の貢献は近年いちじるしい.

日本語からの主観化と間主観化の例として,丁寧語「?ございます」の発達が挙げられる.もともと室町時代において客観的に「貴人の座がある」を意味していた「御座(名詞)+ある(動詞)」という表現が,16世紀末に音韻的に「ござる」とつづまるとともに意味が素材敬語(話題としている人物を高める敬語)に用いられるようになった.敬語の使用は話者の主観的な判断に関わるのだから,敬語化とは主観化の例にほかならない.後に「ござる」は「?ございます」と形を変え,現在では対者敬語(聞き手を高める敬語)として間主観的に機能している.

・ 高田 博行・椎名 美智・小野寺 典子(編著) 『歴史語用論入門 過去のコミュニケーションを復元する』 大修館,2011年.

・ Traugott, Elizabeth Closs. "From Subjectification to Intersubjectification." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 124--39.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow