2015-08-18 Tue

■ #2304. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. (2) [numeral][oe][germanic][bibliography][indo-european][comparative_linguistics]

「#2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc.」 ([2015-07-31-1]) で,70から120までの10の倍数表現について,古英語では hund- (hundred) を接頭辞風に付加するということを見た.背景には,本来のゲルマン語の伝統的な12進法と,キリスト教とともにもたらされたと考えられる10進法との衝突という事情があったのではないかとされるが,いかなる衝突があり,その衝突がゲルマン諸語の数詞体系にどのような結果を及ぼしたのかについて,具体的なところがわからない.

もう少し詳しく調査してみようと立ち上がりかけたところで,この問題についてかなりの先行研究,あるいは少なくとも何らかの言及があることを知った.印欧語あるいはゲルマン語の比較言語学の立場からの論考が多いようだ.以下は主として Hogg and Fulk (189) に挙げられている文献だが,何点か他書からのものも含めてある.

・ Bosworth, Joseph, T. Northcote Toller and Alistair Campbell, eds. An Anglo-Saxon Dictionary. Vol. 2: Supplement by T. N. Toller; Vol. 3: Enlarged Addenda and Corrigenda by A. Campbell to the Supplement by T. N. Toller. Oxford: OUP, 1882--98, 1908--21, 1972. (sv hund-)

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Lühr, R. "Die Dekaden '70--120' im Germanischen." Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 36 (1977). 59--71.

・ Mengden, F. von. "How Myths Persist: Jacob Grimm, the Long Hundred and Duodecimal Counting." Englische Sprachwissenschaft und Mediävistik: Standpunkte, Perspectiven, neue Wege. Ed. G. Knappe. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. 201--21.

・ Mengden, F. von. "The Peculiarities of the Old English Numeral System." Medieval English and Its Heritage: Structure, Meaning and Mechanisms of Change. Ed. N. Ritt, H. Schendl, C. Dalton-Puffer, and D. Kastovsky. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. 125--45.

・ Mengden, F. von. 2010. Cardinal Numbers: Old English from a Cross-Linguistic Perspective. Berlin: De Gruyter Mouton. (see pp. 87--94.)

・ Nielsen, H. F. "The Old English and Germanic Decades." Nordic Conference for English Studies 4. Ed. G. Caie. 2 vols. Copenhagen: Department of English, University of Copenhagen, I, 1990. 105--17.

・ Voyles, Joseph B. Early Germanic Grammar: Pre-, Proto-, and Post-Germanic Languages. Bingley: Emerald, 2008. (see pp. 245--47.)

Nielsen の論文は,研究史をよくまとめているようであり,印欧語比較言語学の大家 Szemerényi が Studies in the Indo-European Systems of Numerals (1960) で唱えた純粋に音韻論的な説明を擁護しているという.

すぐに入手できる文献が少なかったので,今回は書誌を挙げるにとどめておきたい.

2015-08-05 Wed

■ #2291. 名動転換の歴史と形態音韻論 [diatone][conversion][i-mutation][derivation][affixation][prosody][germanic]

英語史およびゲルマン語史において,名詞と動詞の相互転換の方法はいろいろあった.まず,接辞添加 (affixation) により他品詞を派生する方法があった.古英語でいえば,名詞 lufu (love) に動詞語尾を付して lufian (to love) とするタイプである.現代英語にも light (n.) と lighten (v.) のようなペアが見られ,その生産性の程度は別として,この方法それ自体は確認される (cf. 「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1])) .

次に,上のように添加された接辞が音韻的に弱化し,ついには消失してしまったものがある.これは,共時的にみれば,品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) と呼ばれるものである.中英語以降の love が1例であり,名詞と動詞は形態音韻上まったく区別がない.

次に,添加された接辞が音韻的に摩耗したという点ではゼロ派生と同じだが,その接辞の痕跡が語幹の一部に亡霊のように残っているというケースがある.典型的なタイプの1つは,house /haʊs/ (n.) vs house /haʊz/ (v.) のように語幹末子音が無声・有声を示すものである.語幹母音の長短も加わって,breath /brɛθ/ (n.) vs breathe /briːð/ (v.) のような対立を示すものも少なくない (cf. 「#2223. 派生語対における子音の無声と有声」 ([2015-05-29-1]), 「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1])) .

「かつての接辞の痕跡」のもう1つの典型的なタイプは,i-mutation である.i-mutation とは,接辞に i/j などの前舌高母音要素があるときに,先行する語幹母音がつられて前寄りあるいは高い位置へ寄せられる歴史的な音韻過程である (cf. 「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1])) .接辞が後に消失してしまうと,手がかりは語幹母音の変異のみということになる.food (n.) vs feed (v.), tooth (n.) vs teethe (v.) などの例だ.

純粋なゼロ派生により名詞と動詞の音韻形態がほぼ完全に一致したケースでも,多音節語の場合に,強勢位置の変異により品詞が区別がされるものがある.diatone の各記事で扱ってきた「名前動後」がその例であり,récord (n.) vs recórd (v.), íncrease (n.) vs incréase (v.) など数多く存在する (cf. 「#804. 名前動後の単語一覧」 ([2011-07-10-1])) .

上で見てきたように,英語史およびゲルマン語史において,接辞転化,ゼロ派生,語幹末子音の無声・有声の対立,i-mutation,名前動後は,それぞれ形式的には区別される現象だが,機能的にみれば品詞を転換させるという共通の役割を共有してきたといえる.形式的には関連のないようにみえる i-mutation とゼロ派生と名前動後が,歴史上,補完的に機能してきたということは興味深い.非常に間接的な因果関係ではあろうが,古英語以前に i-mutation の生産性が衰退したことと,近代英語でゼロ派生や名前動後が出現し,生産的となったこととはリンクしているのだ.

以上の洞察を与えてくれたのは,Biese (250--51) である.以下に引用しておこう.

[W]e must mention another feature in the development of English sound-changes that was to become important to the process of conversion. In Old English there existed a great number of denominative verbs derived from the corresponding nouns by a suffix causing an i-umlaut, i.e. word-pairs of the following character were very common: scrȳdan?scrūd, hiertan?heorte, rȳman?rūm.

We may regard this differentiation of nouns and verbs in OE. as a phenomenon on the same lines as the stress-distinction . . . . Now, while in the other Germanic languages the umlaut remained a living featuring principle in the field of word-formation, it soon ceased to be an integral principle of English word-formation. Even in early Middle English the umlaut as a living feature of the language, e.g. as used in forming denominatives from new substantives, had disappeared. Moreover, during the development of English a lot of levelling took place in word-pairs that had originally been distinguished by umlaut. In other cases one of the two words, the subst. or adjective on the other hand or the verb on the other, became obsolete. This feature in the development of the structure of the English language was necessarily very favourable to the spread of the process of forming new words by the method of direct conversion.

・ Biese, Y. M. Origin and Development of conversions in English. Helsinki: Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B XLV, 1941.

2015-08-01 Sat

■ #2287. chicken, kitten, maiden [suffix][norman_french][etymology][i-mutation][germanic]

表記の3語は,いずれも -en という指小辞 (diminutive) を示す.この指小辞は,ゲルマン祖語の中性接尾辞 *-īnam (neut.) に遡る.したがって,古英語の文証される cicen と mægden は中性名詞である.

chicken の音韻形態の発達は完全には明らかにされていないが,ゲルマン祖語 *kiukīno に遡るとされる.語幹の *kiuk- は,*kuk- が,接尾辞に生じる前舌高母音の影響下で i-mutation を経たもので,この語根からは cock も生じた.古英語では cicen などとして文証される (cf. Du. kuiken, G Küken, ON kjúklingr) .問題の接尾辞が脱落した chike (> PDE chick) は「ひよこ;ひな」の意味で,後期中英語に初出する.

kitten は,古フランス語 chitoun, cheton (cf. 現代フランス語 chaton) のアングロ・ノルマン形 *kitoun, *ketun を後期中英語期に借用したものとされる.本来的には -o(u)n という語尾を示し,今回話題にしている接尾辞とは無関係だったが,17世紀頃に形態的にも機能的にも指小辞 -en と同化した.

maiden (乙女)は,古英語で mægden などとして文証される.mægden が初期中英語までに語尾を脱落させて生じたのが mæide であり,これが現代の maid に連なる.つまり,古英語に先立つ時代において maid への接辞添加により maiden が生じたと考えられるが,実際に英語史上の文証される順序は,maiden が先であり,そこから語尾消失で maid が生じたということである.両形は現在に至るまで「少女,乙女」の意味をもって共存している.いずれもゲルマン祖語 *maȝaðiz (少女,乙女)に遡り,ここからは関連する古英語 magð (少女,女性)も生じている.さらに,「少女,乙女」を表わす現代英語 may (< OE mǣġ (kinswoman)) も同根と考えられ,関連語の形態と意味を巡る状況は複雑である.なお,maid は中英語では「未婚の男子」を表わすこともあった.

接尾辞 -en には他にも起源を異にする様々なタイプがある.「#1471. golden を生み出した音韻・形態変化」 ([2013-05-07-1]),「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1]),「#2221. vixen の女性語尾」 ([2015-05-27-1]) を参照.

2015-07-31 Fri

■ #2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. [numeral][oe][germanic]

昨日の記事「#2285. hundred は "great ten"」 ([2015-07-30-1]) で hundred の語源を話題にしたが,古英語 hund に関してもう1つ興味深い事実がある.古英語では,10の倍数を表わすのに,現代英語で9までの数詞に -ty を付加するのと同様に,-tiġ を付加した (Campbell 284--85) .twēntiġ, þrītiġ, fēowertiġ, fīftiġ, siextiġ の如くである.ところが,70以上になると,語頭に hund が接頭辞のように付加するのだ.しかも,その方法が100,110,120まで続くのである:hundseofontiġ, hundeahtatiġ, hundnigontiġ, hundtēontiġ, hundændlæftiġ, hundtwelftiġ.この語頭の hund- は無強勢に発音され,方言によっては -un となったり,消失するなど,古英語でも早くから弱化してはいたようだ.

「100」については,この回りくどい複合形 hundtēontiġ のほかに,当然ながら単純形 hund(red) も用いられていた.これは,ゲルマン民族では本来12進法が用いられていたことと関係するようだ.古いゲルマン諸語では「100」を hundtēontiġ のように複合語として表現するのが習慣であり,単純形 hund(red) に相当する語はむしろ「120」を表わしていた (cf. long [great] hundred) .この方式を遅くまで残していたのは古ノルド語で,そこでは「100」は tīu tigir (= *tenty),「120」は hundrað,「1200」は þūsund と表現されていた.『英語語源辞典』によると,ゲルマン民族は,後におそらくキリスト教の影響で10進法へと転向したのだろうとされる.

さて,古英語の hundseofontiġ, hundeahtatiġ などの表現に戻るが,60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 において hund- が付加するということは,やはりゲルマン民族の元来の12進法との関連を疑わざるを得ない.背後にどのような理屈があって付加されているのかについては様々な議論があるようだ.

OED より †hund, n. (and adj.) の第2語義を再現しておこう.

2. The element hund- was also prefixed in Old English to the numerals from 70 to 120, in Old English hund-seofontig, hund-eahtatig, hund-nigontig, hund-téontig, hund-endlyftig (-ælleftig), hund-twelftig, some of which are also found in early Middle English.

[No certain explanation can be offered of this hund-, which appears in Old Saxon as ant-, Dutch t- in tachtig, and may be compared with -hund in Gothic sibuntê-hund, etc., and Greek -κοντα.]

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

2015-06-14 Sun

■ #2239. 古ゲルマン諸語の分類 [germanic][family_tree][rhotacism][history_of_linguistics][comparative_linguistics]

ゲルマン諸語の最もよく知られた分類は,ゲルマン語を東,北,西へと3分する方法である.これは紀元後2--4世紀のゲルマン諸民族の居住地を根拠としたもので,August Schleicher (1821--68) が1850年に提唱したものである.言語的には,東ゲルマン語の dags (ゴート語形),北ゲルマン語の dagr (古ノルド語形),西ゲルマン語の dæg (古英語形)にみられる男性強変化名詞の単数主格語尾の形態的特徴に基づいている.

しかし,この3分法には当初から異論も多く,1951年に Ernst Schwarz (1895--1983) は,代わりに2分法を提案した.東と北をひっくるめたゴート・ノルド語を「北ゲルマン語」としてまとめ,西ゲルマン語を新たな「南ゲルマン語」としてそれに対立させた.一方,3分類の前段階として,北と西をまとめて「北西ゲルマン語」とする有力な説が,1955年に Hans Kuhn (1899--1988) により提唱された.

上記のようにゲルマン語派の組み替えがマクロなレベルで提案されてきたものの,実は異論が絶えなかったのは西ゲルマン語群の内部の区分である.西ゲルマン語群は,上にみた男性強変化名詞の単数主格語尾の消失のほか,子音重複などの音韻過程 (ex. PGmc *satjan > OE settan) を共有するが,一方で語群内部の隔たりが非常に大きいという事情がある.例えば古英語と古高ドイツ語の隔たりの大きさは,当時の北ゲルマン語内部の隔たりよりも大きかった.考古学や古代ローマの歴史家の著述に基づいた現在の有力な見解によると,西ゲルマン語は当初から一枚岩ではなく,3グループに分かれていたとされる.北海ゲルマン語 (North Sea Germanic, or Ingvaeonic),ヴェーザー・ライン川ゲルマン語 (Weser-Rhine Germanic, or Erminonic), エルベ川ゲルマン語 (Elbe Germanic, or Istvaeonic) の3つである.これは,Friedrich Maurer (1898--1984) が1952年に提唱したものである.

いずれにせよ,ゲルマン諸言語間の関係は,単純な系統樹で描くことは困難であり,互いに分岐,収束,接触を繰り返して,複雑な関係をなしてきたことは間違いない.以上は,清水 (7--11) の記述を要約したものだが,最後に Maurer に基づいた分類を清水 (7--8) を引用してまとめよう.

(1) (a) †東ゲルマン語

[1] オーダー・ヴィスワ川ゲルマン語: †ゴート語など

(2) 北西ゲルマン語: 初期ルーン語

(b) [2] 北ゲルマン語: 古ノルド語

古西ノルド語: 古アイスランド語,古ノルウェー語

古東ノルド語: 古スウェーデン語,古デンマーク語,古ゴトランド語

(c) 西ゲルマン語:

(i) [3] 北海ゲルマン語: 古英語,古フリジア語,古ザクセン語(=古低ドイツ語,古オランダ語低地ザクセン方言)

(ii) 内陸ゲルマン語:

[4] ヴェーザー・ライン川ゲルマン語: 古高(=中部)ドイツ語古フランケン方言,古オランダ語(=古低フランケン方言)

[5] エルベ川ゲルマン語: 古高(=上部)ドイツ語古バイエルン方言・古アレマン方言

関連して,germanic の各記事,および「#9. ゴート語(Gothic)と英語史」 ([2009-05-08-1]),「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#785. ゲルマン度を測るための10項目」 ([2011-06-21-1]),「#857. ゲルマン語族の最大の特徴」 ([2011-09-01-1]) なども参照.また,ゲルマン語の分布地図は Distribution of the Germanic languages in Europe をどうぞ. *

・ 清水 誠 『ゲルマン語入門』 三省堂,2012年.

2015-05-27 Wed

■ #2221. vixen の女性語尾 [suffix][gender][i-mutation][germanic][etymology]

「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]) と「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]) で,vixen (雌ギツネ)という語に触れた.現代標準英語の語彙のなかで,語頭の有声摩擦音が歴史的に特異であると述べてきたが,この語にはもう1つ歴史的に特異な点がある.それは,古いゲルマン語の女性名詞語尾に由来する -en をとどめている点だ.

現在,男性名詞から対応する女性名詞を作る主たる接尾辞として -ess がある.これは,ギリシア語 -issa を後期ラテン語が借用した -issa が,フランス語経由で -esse として英語に入ってきたものであり,外来である.ゲルマン系のものとしては「#2188. spinster, youngster などにみられる接尾辞 -ster」 ([2015-04-24-1]) で触れた西ゲルマン語群にみられる -estre があるが,純粋に女性を表わすものとして現代に伝わるのは spinster のみである.今回問題にしている -en もゲルマン語派にみられる女性接尾辞であり,ゲルマン祖語の *-inī, *-injō が古英語の -en, -in へ発展したものである.古英語の類例としては,god (god) に対する gyden (goddess),munuc (monk) に対する mynecen (nun), wulf (wolf) に対する wylfen (she-wolf) がある(いずれも接尾辞に歴史的に含まれていた i による i-mutation の効果に注意).

vixen に関していえば,雌ギツネを意味する名詞としては,古英語には斜格としての fyxan が1例のみ文証されるにすぎない.MED の fixen (n.) によると,初期中英語では fixen が現われるが,fixen hyd (fox hide) として用いられていることから,この形態は古英語の女性形名詞ではなく形容詞 fyxen (of the fox) に由来するとも考えられるかもしれない.しかし,後期中英語では名詞としての ffixen が確かに文証され,『英語語源辞典』によれば,さらに16世紀末以降には語頭の有声摩擦音を示す現在の vyxen に連なる形態が現われるようになる(OED によれば15世紀にも).

現代ドイツ語では女性語尾としての -in は現役であり,Fuchs vs Füchsin のみならず,Student vs Studentin, Sänger vs Sängerin など一般的に用いられる.英語では女性語尾の痕跡は vixen に残るのみとなってしまったが,ゲルマン語の語形成の伝統をかろうじて伝える語として,英語史に話題を提供してくれる貴重な例である.語頭の v と合わせて,英語史的に堪能したい.

2014-04-17 Thu

■ #1816. drift 再訪 [drift][gvs][germanic][synthesis_to_analysis][language_change][speed_of_change][unidirectionality][causation][functionalism]

Millar (111--13) が,英語史における古くて新しい問題,drift (駆流)を再訪している(本ブログ内の関連する記事は,cat:drift を参照).

Sapir の唱えた drift は,英語なら英語という1言語の歴史における言語変化の一定方向性を指すものだったが,後に drift の概念は拡張され,関連する複数の言語に共通してみられる言語変化の潮流をも指すようになった.これによって,英語の drift は相対化され,ゲルマン諸語にみられる drifts の比較,とりわけ drifts の速度の比較が問題とされるようになった.Millar (112) も,このゲルマン諸語という視点から,英語史における drift の問題を再訪している.

A number of scholars . . . take Sapir's ideas further, suggesting that drift can be employed to explain why related languages continue to act in a similar manner after they have ceased to be part of a dialect continuum. Thus it is striking . . . that a very similar series of sound changes --- the Great Vowel Shift --- took place in almost all West Germanic varieties in the late medieval and early modern periods. While some of the details of these changes differ from language to language, the general tendency for lower vowels to rise and high vowels to diphthongise is found in a range of languages --- English, Dutch and German --- where immediate influence along a geographical continuum is unlikely. Some linguists would suggest that there was a 'weakness' in these languages which was inherited from the ancestral variety and which, at the right point, was triggered by societal forces --- in this case, the rise of a lower middle class as a major economic and eventually political force in urbanising societies.

これを書いている Millar 自身が,最後の文の主語 "Some linguists" のなかの1人である.Samuels 流の機能主義的な観点に,社会言語学的な要因を考え合わせて,英語の drift を体現する個々の言語変化の原因を探ろうという立場だ.Sapir の drift = "mystical" というとらえ方を退け,できる限り合理的に説明しようとする立場でもある.私もこの立場に賛成であり,とりわけ社会言語学的な要因の "trigger" 機能に関心を寄せている.関連して,「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」 ([2011-11-10-1]) や「#1224. 英語,デンマーク語,アフリカーンス語に共通してみられる言語接触の効果」 ([2012-09-02-1]) も参照されたい.

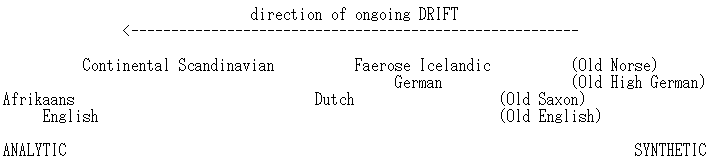

ゲルマン諸語の比較という点については,Millar (113) は,drift の進行の程度を模式的に示した図を与えている.以下に少し改変した図を示そう(かっこに囲まれた言語は,古い段階での言語を表わす).

この図は,「#191. 古英語,中英語,近代英語は互いにどれくらい異なるか」 ([2009-11-04-1]) で示した Lass によるゲルマン諸語の「古さ」 (archaism) の数直線を別の形で表わしたものとも解釈できる.その場合,drift の進行度と言語的な「モダンさ」が比例の関係にあるという読みになる.

この図では,English や Afrikaans が ANALYTIC の極に位置しているが,これは DRIFT が完了したということを意味するわけではない.現代英語でも,DRIFT の継続を感じさせる言語変化は進行中である.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2013-07-07 Sun

■ #1532. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (1) [wave_theory][lexical_diffusion][implicational_scale][dialectology][german][geography][isogloss][consonant][neogrammarian][sgcs][germanic]

「#1506. The Rhenish fan」 ([2013-06-11-1]) の記事で,高地ドイツ語と低地ドイツ語を分ける等語線が,語によって互いに一致しない事実を確認した.この事実を説明するには,青年文法学派 (Neogrammarians) による音韻法則の一律の適用を前提とするのではなく,むしろ波状理論 (wave_theory) を前提として,語ごとに拡大してゆく地理領域が異なるものとみなす必要がある.

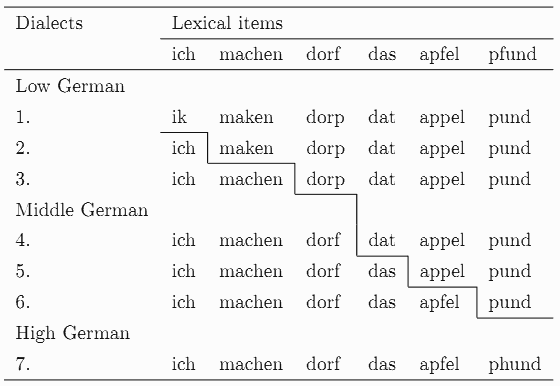

いま The Rhenish fan を北から南へと直線上に縦断する一連の異なる方言地域を順に1--7と名付けよう.この方言群を縦軸に取り,その変異を考慮したい子音を含む6語 (ich, machen, dorf, das, apfel, pfund) を横軸に取る.すると,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) の効果について,以下のような階段状の分布を得ることができる(Romain, p. 138 の "Isoglosses between Low and High German consonant shift: /p t k/ → /(p)f s x/" より).

方言1では SGCS の効果はゼロだが,方言2では ich に関してのみ効果が現われている.方言3では machen に効果が及び,方言4では dorf にも及ぶ.順に続いてゆき,最後の方言7にいたって,6語すべてが子音変化を経たことになる.1--7が地理的に直線上に連続する方言であることを思い出せば,この表は,言語変化が波状に拡大してゆく様子,すなわち波状理論を表わすものであることは明らかだろう.

さて,次に1--7を直線上に隣接する方言を表わすものではなく,ある1地点における時系列を表わすものとして解釈しよう.その地点において,時点1においては SGCS の効果はいまだ現われていないが,時点2においては ich に関して効果が現われている.時点3,時点4において machen, dorf がそれぞれ変化を経て,順次,時点7の pfund まで続き,その時点にいたってようやくすべての語において SGCS が完了する.この解釈をとれば,上の表は,時間とともに SGCS が語彙を縫うようにして進行する語彙拡散 (lexical diffusion) を表わすものであることは明らかだろう.

縦軸の1--7というラベルは,地理的に直線上に並ぶ方言を示すものととらえることもできれば,時間を示すものととらえることもできる.前者は波状理論を,後者は語彙拡散を表わし,言語変化論における両理論の関係がよく理解されるのではないか.

さらに,この表は言語変化に伴う含意尺度 (implicational scale) を示唆している点でも有意義である.6語のうちある語が SGCS をすでに経ているとわかっているのであれば,その方言あるいはその時点において,その語より左側にあるすべての語も SGCS を経ているはずである.このことは右側の語は左側の語を含意すると表現できる.言語変化の順序という通時的な次元と,どの語が SGCS の効果を示すかが予測可能であるという共時的な次元とが,みごとに融和している.

音韻変化と implicational scale については,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) も参照.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-11 Tue

■ #1506. The Rhenish fan [dialectology][german][geography][isogloss][wave_theory][map][consonant][neogrammarian][sgcs][germanic]

昨日の記事「#1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line」 ([2013-06-10-1]) で,同じ母音音素を含む2つの語について,それぞれの母音の等語線 (isogloss) が一致しない例を見た.今回は,同様の有名な例をもう1つ見てみよう.ドイツ・オランダを南から北へ流れるライン川 (the Rhine) を横切っていくつかの等語線が走っており,河岸の東40キロくらいの地点から河岸の西へ向けて扇を開いたように伸びているため,方言学では "The Rhenish fan" として知られている.Bloomfield (344) に掲載されている Behaghel からの方言地図を掲載する.

ゲルマン語の方言学では,"make" に相当する語の第2子音を [x] と [k] に分ける等語線をもって,高地ドイツ語と低地ドイツ語を分けるのが伝統的である.この等語線の選択は突き詰めれば恣意的ということになるが,「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) には適っている.この等語線は,東側では Berlin 北部と西部をかすめて東西に延びているが,西側では Benrath という町の北部でライン川を渡る.この西側の等語線は "Benrath line" と呼ばれている.この線は,古代における Berg (ライン川の東)と Jülich (ライン川の西)の領土を分ける境界線だった.

同じ [x/k] の変異でも,1人称単数代名詞 I においては異なる等語線が確認される.Benrath から下流へしばらく行ったところにある Ürdingen という村の北部を通ってライン川を渡る [ix/ik] の等語線で,これを "Ürdingen line" と呼んでいる.Benrath line ではなく Ürdingen line を高低地ドイツ語の境界とみなす研究者もいる.この線は,ナポレオン時代以前の公爵領とケルン選帝侯領とを分ける境界線だった.

Benrath line から南へ目を移すと,「村」を表わす語の語末子音に関して [dorf/dorp] 線が走っている.この線も歴史的にはトレーブ選帝侯領の境界線とおよそ一致する.さらに南には,"that" に相当する語で [das/dat] 線が南西に延びている.やはり歴史的な領土の境と概ね一致する.

Benrath line と Ürdingen line における [x/k] 変異の不一致は,青年文法学派 (Neogrammarians) による音韻法則の一律の適用という原理がうまく当てはまらない例である.同じ音素を含むからといって,個々の語の等語線が一致するとは限らない.不一致の理由は,個々の等語線が個々の歴史的・社会的な境界線に対応しているからである.改めて chaque mot a son histoire "every word has its own history" ([2012-10-21-1]) を認識させられる.この金言の最後の語 "history" に形容詞 "social" を冠したいところだ.

以上,Bloomfield (343--45) を参照して執筆した.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2013-04-01 Mon

■ #1435. The Caistor rune [runic][inscription][archaeology][germanic]

イングランド Norfolk にあるローマ時代に建てられた町 Caistor-by-Norwich より出土した火葬用の甕棺のなかから,ノロジカ (roe-deer) の骨で作ったサイコロ (astragalus) が発見されている(現在は Norwich の the Castle Museum に保管されている).同じ甕棺からは駒も発見されており,ともに遊具として用いられたものだろう.そこにルーン文字が記されているのだが,イングランドで発見されたルーン碑文としてはこれが最初期のものである.碑文には raihan と読める文字列があり,これは "roe-deer" を表わす語と考えられている.

この碑文のもつ意義はいくつかある.まず,H を表わすルーン文字に横棒が1本みられるが,これは2本の横棒を渡す Anglo-Frisia 系のルーン文字 (futhorc) と異なり,より北部起源のルーン文字 (futhark) であることを示唆する([2012-01-28-1]の記事「#1006. ルーン文字の変種」を参照).この横棒1本の H の書き手は,南デンマーク辺りから来た可能性がある.

次に,語形である.語中に現われる ai はゲルマン祖語の2重母音をとどめていると考えられ,ゲルマン語比較言語学上も重要な証拠となっている.なお,「ノロジカ」を表わす古英語の語形は roha であり,raihan はより古い段階におけるこの語の屈折形で "from a roe" ほどの意と想定される.このサイコロの材料を表わしているのだろう.ただし,この語を英単語とみなしてよいかどうかについては議論がある.

しかし,何よりも重要なのは,書かれた年代が紀元400年頃と推定されることだ.伝説的な449年の Anglo-Saxon 人のイングランドへの移動よりも数十年ほど前に,北西ゲルマンの伝統を受け継ぐ何者かが East Anglia の地に住んでいたらしいということになる([2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」を参照).

一方,「#572. 現存する最古の英文」 ([2010-11-20-1]) で紹介した the Undley bracteate は,同じ East Anglia でも Suffolk から出土しているが,これは5世紀後半のものであり,Anglo-Frisia 系のルーン文字で書かれている.

両出土品のルーン碑文の含意するところは,対照的ということになる.両者の説明については,Crystal (12) も要参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2013-02-13 Wed

■ #1388. inorganic for [preposition][syntax][metanalysis][germanic]

現代英語の文法に,to 不定詞の意味上の主語を表わすために「for + (代)名詞」を前置させる構文がある.この for は主語を明示するという文法的な機能を担っているにすぎず,実質的な意味をもたないので,"inorganic for" と呼ばれることがある.for . . . to . . . 構文の起源と発達は英語史でも盛んに扱われている問題だが,現代英語のように同構文を広く自由に利用できる言語はゲルマン諸語を見渡してもない.自由奔放な使用例として "Hearne was no critic. A hasty and ill-natured judgment might conclude that it sufficed for a document to appear old for him to wish to print it." などを挙げながら,Zandvoort (265) は inorganic for を含む構文について次のように評している.

Both in familiar and in literary style this construction has branched out in so many directions that not only has it become one of the most distinctive features of modern English syntax, but on occasion, too, one of those that may be employed to give to an utterance a somewhat esoteric turn.

上で自由奔放と呼んできたのは,"It is absurd for us to quarrel." のような典型的な用法のみならず,様々な統語環境に現われうるからだ.例えば,"The rule was for women and men to sit apart." のような主格補語での用法,"For us to have refused the loan would have been a declaration of economic war." のような条件あるいは結果の用法,"She longed for him to say something." や "I always wanted so for things to be beautiful." のような動詞の後に置かれる用法,"I am not afraid for them to see it." のように形容詞の後に置かれる用法,"There were cries for the motion to be put." のように名詞と関わって目的を表わす用法など.Zandvoort (268) は,inorganic for のこれらの用法を体系的に記述した文法書が見当たらないなかで,Kruisinga の未刊の講義ノートに収められていた,簡潔にして的を射た記述を見つけ,絶賛した.

Prepositional Object and Stem with to.

Type: I shall be glad for you to help us. --- With regard to the facts of Living English it must be understood that the constr. is a supplementary one to the plain object & stem. the two are really parallel: a) the plain obj. & verbal stem are used with verbs; b) the preposit. object & stem is used with nouns & adjectives chiefly, and as a subject & nom. predicate, i.e. in practically all the other functions when a stem with to can be used at all. Finally the prep. obj. with stem is found with verbs, in a more or less clearly final meaning (see quot. in Shorter Acc.: pushing the glasses along the counter nodded for them to be filled).

"It is absurd for us to quarrel." などの構文の起源については,英語史では "It is absurd for us | to quarrel." → "It is absurd | for us to quarrel." という統語上の異分析 (metanalysis) によるものとされている.Zandvoort (269) は,この異分析が可能となるためには for us が absurd の後ろに現われることが必要であり,英語の語順ではこの条件を満たしているという点を重視する.ドイツ語やオランダ語では,問題の for us に相当する部分は形容詞の前に現われるのであり,異分析はあり得ない.同族言語との比較に基づき,この構文の起源の問題には "the fixity of English word-order" (269) という観点を含める必要があるとの主張は説得力がある.

・ Zandvoort, R. W. "A Note on Inorganic For." English Studies 30 (1949): 265--69.

2012-09-02 Sun

■ #1224. 英語,デンマーク語,アフリカーンス語に共通してみられる言語接触の効果 [germanic][inflection][synthesis_to_analysis][contact][danish][afrikaans][bilingualism]

[2011-11-10-1]の記事「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」で,O'Neil を参照しつつ,英語が古ノルド語と接触して屈折が簡単化したのと同様に,大陸スカンジナビア諸語が低地ドイツ語 (Middle Low German) と接触し,アフリカーンス語 (Afrikaans) がオランダ語 (Dutch) や低地ゲルマン語 (Low German) と接触して,屈折が簡単化したことに触れた.

同じ趣旨の言及が,Görlach (340) で,他の研究の要約という形でなされていた.デンマーク語 (Danish) は,13--15世紀に屈折の大部分を失った.この時期は,デーン人がデンマーク語と低地ドイツ語の2言語使用者となっていた時期である.そして,この2言語は,英語と古ノルド語の関係よろしく,語彙は概ね共通だが,屈折が大きく異なるという関係にあった.

アフリカーンス語については,1700--1750年の時期に,英語やデンマーク語と同様の著しい水平化が生じた.Cape Province の植民者の35%はオランダ系,35%はドイツ系で,人々は様々な屈折の差異を示しながらも,主として分析的な統語手段に依存して意志疎通を図っていたとみられる.

いずれの場合にも,同系統に属する2言語の接触が関わっており,かつ両言語のあいだに明確な社会的上下関係のないことが共通している.標題のゲルマン3言語の平行関係には偶然以上のものがあると考えてよさそうだ.

なお,クレオール語説は,中英語のみならずアフリカーンス語についても唱えられているようだ.そして,ロマンス諸語にも.Görlach の References を参照.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

2012-06-27 Wed

■ #1157. Welsh にみる音韻変化の豊富さ [phonetics][causation][i-mutation][suffix][germanic][dialect][grimms_law][gvs][compensatory_lengthening]

授業などで,グリムの法則 (Grimm's Law; [2009-08-08-1]) や大母音推移 (Great Vowel Shift; [2009-11-18-1]) などの体系的(とみられる)音韻変化を概説すると,なぜそのような変化が生じたのかという素朴な疑問が多く寄せられる.音韻変化の原因については諸家の意見が対立しており,はっきりしたことは言えないのが現状である.しかし,英語でも日本語でも,その他のあらゆる言語でも,話者の気付かぬところで音韻変化は現在もゆっくりと進行中である.ゲルマン語史や英語史に限っても,多数の音韻変化が理論的あるいは文献的に認められており,グリムの法則や大母音推移は,とりわけ著名ではあるが,多数のうちの2つにすぎない.したがって,グリムの法則についての「なぜ」を問うのであれば,同じように無数の音韻変化の「なぜ」も問わなければならなくなる.音韻変化の原因論はおくとしても,音韻変化がいかに日常的であり,豊富であるかということは気に留めておく必要がある.

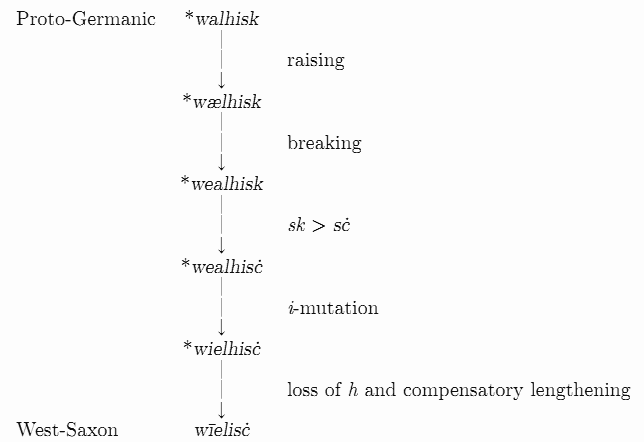

例えば,現代英語 Welsh の発音を,ゲルマン祖語の再建形から歴史的に説明するには複数の音韻変化を前提としなければならない.そればかりか,ゲルマン祖語から古英語の West-Saxon 標準形である Wīelisc にたどり着くまでにも,5つもの音韻変化が関与しているのである (Hamer 34--35) .ゲルマン祖語形としては,語根 *walh に形容詞接尾辞 *-isk を付加した *walhisk が再建されている(対応する英語の接尾辞 -ish については,[2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).

この図でいう "raising", "breaking", "sk > sc", "i-mutation", "loss of h and compensatory lengthening" が,それぞれの音韻変化に付けられた名称である.グリムの法則などと大仰な名前は付いていないが,それぞれが立派な1つの音韻変化である.

話しはここで終わらない.古英語 West-Saxon 標準形の Wīelisc にたどり着いたが,この語形は中英語以降には伝わらなかった.現在の標準形 Welsh に連なるのは,この West-Saxon 形ではなく,Anglian や Kentish 形である.古英語 Anglia 方言では,breaking が起こらず,むしろ第1母音は æ から a へ回帰した.これが,後に i-mutation により再び æ へ上がり,中英語ではそこから発展した e, a などの異形が並立した.16世紀以降は,e の母音で固まり,現在の Welsh が一般的な語形として定着した.

第2母音 i の消失については,古英語期に始まったらしいが,i の有無の揺れは中英語期にも激しかったようだ(MED の Welsh (adj.) を参照).なお,French も接頭辞 -ish の母音の省略された形態を伝えている([2009-10-09-1]の記事「#165. 民族形容詞と i-mutation」を参照).また,人名 Wallace, Wallis は Welsh の歴史的異形である.

このように,ある語のある時代における発音を歴史的に説明するには,数多くの音韻変化の跡を追うことが必要となる.類例として,近代英語の father が印欧祖語よりどのように音声的に発展してきたかを示した[2010-08-20-1]の記事「#480. father とヴェルネルの法則」も参照.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

2012-05-22 Tue

■ #1121. Grimm's Law はなぜ生じたか? [grimms_law][consonant][phonetics][germanic][sgcs][substratum_theory][causation]

標題の問題は,[2011-02-06-1]の記事「#650. アルメニア語とグリムの法則」で取り上げたが,そこで解説した基層言語影響説 (substratum theory) に対しては異論もある.今回は Grimm's Law の原因,より一般的にはゲルマン諸語に見られる子音推移の原因についての他説を紹介したい.

substratum theory に先だって提案されていた古典的な説によれば,ゲルマン語派に特徴的な子音推移は,主として山がちの地帯で生じており,山地の気候が強い帯気の調音を促すものとされた.この説は1901年に Meyer-Benfey によって主張されたものであり (Collitz 180) ,問題の推移が本質的に aspiration の程度の変化であると考えていた Grimm にとっても親しみやすかったかもしれない.

その後,1910年代に,Feist や Kauffmann などにより,"ethnological grounds" の仮説,すなわち現在でいう基層言語影響説が唱えられ出した (Collitz 181) .[2011-09-01-1]の記事「#857. ゲルマン語族の最大の特徴」で触れた通り,Meillet もその名著のなかで同仮説を支持している.

一方,Collitz は2つの説を批判している.まず,基層言語影響説を採らない理由としては,基層言語に,ゲルマン子音推移後の対応する子音がすべて先に揃っていたと仮定するのは難があることを挙げている.そうでないとすれば,基層言語が aspiration の程度についてある種の循環傾向をもっていたと考える必要があり,その循環傾向はなぜあるのかという問題に舞い戻ってくることになる.基層言語影響説は,問題の本質に触れていないというわけである (181--82) .

Collitz はどちらかといえば山地帯気説を支持している.というのは,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) の地理的な分布を観察すると,アルプス,南ドイツ,中央ドイツ,北ドイツと北進するにつれて推移の完遂度が低くなっているという事実があるからだ.また,Meyer-Benfey が述べているように,同様の子音推移を経た Armenian やアフリカ Bantu 諸語でも,その舞台は山地に限定されていたという共通点もある.

しかし,Collitz は山地の帯気傾向のみが原因であるとは考えていない.第3の説とでもいうべきものとして,aspiration を減じる方向への一般的な調音傾向を土台としながらも,様々な方向への変化を可能ならしめる言語における "fashion" の働きが関与しているという説を提案している (183) .調音を緩めて "increased refinement" を得ようとするのが通常の発達だが,"fashion" の働きが関与すれば,その限りではなく,調音を強める方向の発達もあり得る,とするものだ.

. . . the phenomena generally designated by the term of Grimm's Law are plainly the outcome of a tendency towards vigorous articulation, the impression of vigor being effected partly by using an abundant amount of breath, partly by adding to the muscular effort. . . . It will readily be seen that, while the mountain climate may favor the tendency toward energetic articulation, it cannot be maintained that either one of the two modes of articulation is dependent exclusively on climatic conditions. (183)

しかし,fashion 説を認めとにしても,ある fashion がなぜその時その場所で生じたのかを探るのが,原因論ではないか.言語変化の原因を fashion や気まぐれに求める議論は古くよりあるが,これを採用すると常に議論はそこで止まってしまう.もう一歩先に進めないものか.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-05-21 Mon

■ #1120. Collitz による Grimm's Law の再解釈 [grimms_law][verners_law][sgcs][consonant][phonetics][germanic][aspiration]

昨日の記事「#1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由」 ([2012-05-20-1]) で,Grimm's Law が法則と呼ばれる所以を Collitz に拠って示した.Collitz は Grimm の成果を賞賛してはいるが,Grimm's Law の問題点をも指摘している.Grimm's Law と,その音韻変化を延長させたとされる Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) とを合わせて考えると,media, tenuis, aspirate がこの順序で,一定の間隔を保ちながら循環するという図式は,必ずしも守られていないことがわかる.確かに,Grimm's Law に関連する Verner's Law なり,他のゲルマン諸語や方言における子音変化なりを見比べると,子音変化が循環する速度や角度は,それぞれのケースでまちまちである.むしろ,遅延があり,複雑で,むらのある循環変化ととらえるほうが自然ではないか.

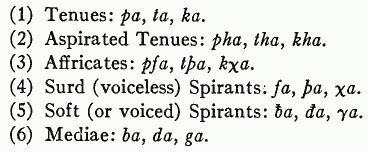

Collitz (178) は,この問題を解決するために,media, tenuis, aspirate の3種のほかに,中間段階の子音を3種加え,循環の輪をきめ細かにつないだ.

さらに,Collitz (178--80) は,定説とされている印欧祖語の有声帯気音系列を,Prokosch の唱える通り,(4) の無声摩擦音系列とみるべきではないかという説を主張している.

従来の循環モデルでは p → f, b → p, bh → b のそれぞれの音韻変化については理解できたが,次のラウンドを始める際の鍵となる f と bh との関係が必ずしも明らかでなかった.しかし,Collitz 説のように後者を排除すれば,この問題はなくなる.Collitz の議論は高度に専門的であり,私には正確に評価することができないが,少なくとも,6段階を設定し,循環の速度が一定でないと仮定することによって,Grimm's Law や関連する音韻変化の見通しはよくなるように思われる.

ゲルマン諸語や方言の阻害音系列の音韻変化には,確かに一定の方向そして循環する性質がある.しかし,Grimm's Law, Verner's Law, Second Germanic Consonant Shift などの各々の推移について,その循環の速度や角度,すなわち6段階のどこで停止するかは異なる.循環パターンには様々な組み合わせがありえ,Grimm's Law もそのうちの1つを表わしたものとして解釈できるだろう.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-05-20 Sun

■ #1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由 [grimms_law][verners_law][history_of_linguistics][consonant][phonetics][germanic][aspiration][sgcs]

Grimm's Law(グリムの法則)は,その発見者であるドイツの比較言語学者 Jakob Grimm (1785--1863) にちなんだ名称である.Grimm は,主著 Deutsche Grammatik 第1巻の第2版 (1822) でゲルマン諸語の子音と印欧諸語の対応する子音との音韻関係を確認し,それが後に法則の名で呼ばれるようになった.

しかし,言語学史ではよく知られているとおり,Grimm's Law が唱える同じ音韻変化は,デンマークの言語学者 Rasmus Rask (1787--1832) によって,すでに1818年に Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse のなかで示されていた.フィン・ウゴル語族 (Finno-Ugric) や古いアイスランド語 (Old Icelandic) など多くの言語に通じていた Rask は,印欧祖語という可能性こそ抱いていなかったが,言語研究に歴史的基準を適用すべきことを強く主張しており,しばしば通時的言語学の創始者ともみなされている.

それにもかかわらず,法則の名前が Grimm に与えられることになったのはなぜか.Collitz (175) によれば,Grimm による同音韻変化のとらえ方が3つの点で体系的だったからだという.以下,"media" は有声破裂音,"tenuis" は無声破裂音,"aspirate" は帯気音をそれぞれ表わす.

(1) the second or High German shifting proceeds in general on the same lines as the first or common Germanic shifting;

(2) one and the same general formula is applicable to the various sets of consonants, whether they be labials or dentals or gutturals;

(3) the shifting proves to imply a fixed sequence of the principal forms of the shifting, based on the arrangement of the three classes of consonants involved in the order of media, tenuis, aspirate.

つまり,同音韻変化が,単発に独立して生じた現象ではなく,調音音声学的に一貫した性質をもち,決まった順序をもち,別の変化にも繰り返しみられる原理を内包していることを,Grimm は明示したのである.[2009-08-08-1]の記事「#103. グリムの法則とは何か」で示した2つの図で表わされる内容は,確かに法則の名にふさわしい.

Grimm's Law (1822) が公表されて以来,その部分的な不規則性は気付かれており,Grimm の没年である1863年には Hermann Grassmann が論考するなどしているが,最終的には1875年に Karl Verner (1846--96) による Verner's Law ([2009-08-09-1]) が提起されることによって,不規則性が解消された.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-02-03 Fri

■ #1012. 古代における英語からフランス語への影響 [loan_word][palatalisation][french][germanic][anglo-saxon][etymology]

英語史においてフランス語が英語に与えてきた影響については,french の多数の記事で取り上げてきた.古英語末期から近代に至るまで,言語的な影響はほぼ仏から英への一方向であり,逆方向の影響は,英語が国際的に力をもってきた18世紀以降になって初めて,借用語の部門で認められるといってよい(ホームズ・シュッツ,p. 147).

しかし,英語史以前,アングロサクソン民族がブリテン島へ渡る直前には,英から仏への言語的影響が断片的に確認される.もっとも,当時の言語を英語や仏語と呼ぶのは,厳密には不適切だろう.標題も誤解を招く表現になっているが,以下に挙げる例の背景として念頭にあるのは,Anglo-Frisian と Gallo-Roman という段階での言語接触であることを断わっておく.

西ゲルマン諸語は,[k] が [ʧ] へと変化する口蓋化 (palatalisation) を経た Anglo-Frisian 言語群とそれ以外の言語群に分けることができる.口蓋化を経た Anglo-Frisian の話者の一部は,5世紀以前,民族大移動の一環としてフランス北部へ圧力をかけており,Artois 北西部,Boulogne 近辺に定住していたことを示唆する地名上の証拠も多くある.このときに,Anglo-Frisian が Gallo-Roman にいくつかの言語的な影響を与えた可能性がある.Martinet (5) が挙げている断片的な例を引こう.

上記の Anglo-Frisian 的な口蓋化が影響を及ぼした可能性の反映としては,ラテン語 caballum (馬)からフランス語 cheval (馬)への語頭子音の推移が挙げられる.フランス語(及びプロヴァンス語)以外のロマンス諸語では /k/ 音が保たれていることから,Anglo-Frisian の関与が考えられる.

フランス語 savon (石けん)は,西ゲルマン祖語 *saipōn に由来する語形に基づく.第1音節の母音は,オランダ語 zeep やドイツ語 Seife の母音ではなく,古英語 sāpe の母音を反映しているようにみえる.また,フランス語 hâte (急ぎ)もゲルマン語からの借用だが,ゴート語の haifsts に示されるような2重母音よりは,古フリジア語 hāst (cf. 古英語 hǣst) の長母音をよく反映している(オランダ語 haast やドイツ語 Hast は後代にフランス語から借用されたもの).同じく母音の例を挙げれば,フランス語 est (東)の母音は,オランダ語 oost やドイツ語 Ost よりも,古英語 ēast の母音により近い.

上記の例が,主張しているような言語接触の反映であると結論づけるためには,関与する諸言語間の音韻対応と各言語の音韻変化とを詳細につき合わせることが必要だろう.しかし,この言語接触の仮説は,西ゲルマン語族の一派が,大陸からブリテン島へ渡る途中に,フランス北部に定住,そして通過してゆく姿を思い描かせる仮説であり,興味をそそられる.

西ゲルマン語族のブリテン島への移住に関する地図は,[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」を参照.ゲルマン諸語の系統図と分布図は,[2009-05-08-1]の記事「#9. ゴート語(Gothic)と英語史」を参照.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

・ Martinet, André. "Comment les Anglo-Saxons ont-ils accédé à la Grande-Bretagne?" La Linguistique 32.2 (1996): 3--10.

2011-12-30 Fri

■ #977. 形容詞の屈折語尾の衰退と syntagma marking [ilame][adjective][inflection][agreement][germanic][afrikaans][syntagma_marking]

昨日の記事「#976. syntagma marking」 ([2011-12-29-1]) で取り上げた橋本萬太郎を知ったのは,先日の日本歴史言語学会にて,北海道大学の清水誠先生の「ゲルマン語の「nの脱落」と形容詞弱変化の「非文法化」」と題する研究発表のなかでその名前が触れられていたからである.

古英語や,部分的に中英語にも見られたゲルマン諸語の形容詞弱変化の典型的な語尾 -n が摩滅してゆくことによって,本来は性・数・格の一致という文法的機能を有していた弱変化の屈折体系が「非文法化」してゆく過程について論じる研究発表だった.-n を含む形容詞弱変化語尾が完全に消失してしまったのであれば非文法化も何もないわけだが,ぎりぎりのところで -e などの母音語尾が残っており,それでいてその語尾はかつてのような統語的な一致を示すわけではないという中途半端な段階が,いくつかのゲルマン語に見られる.例えば,アフリカーンス語では,かつての屈折語尾に由来する -e 語尾の有無は,形容詞語幹の形態的条件によって自動的に決まってくるものであり,統語的な条件は勘案されないという.

清水先生は,形容詞屈折語尾の非文法化とは,別の言い方をすれば,それが「形容詞+名詞」を連結する単なる「テープ」へ変容したということであると指摘する.「テープ」とは,形容詞と名詞の連結度を強めるために母音や -n を中間に挟み込むという syntagma marker としての働きにほかならない.それは音便 (euphony) としても役立つと思われ,統語的機能は限りなく弱いとしても,存在意義がまったくないということにはならなそうだ.また,多くのゲルマン語で,叙述用法では形容詞の屈折語尾が保たれにくいという事実が見られるが,これは関係する名詞との連結度が限定用法の場合よりも弱いためと説明できるだろう.

たまたま,目下,中英語の形容詞屈折体系の崩壊 (ilame) に関心があるので,崩壊の過程で化石的に残っていた形容詞屈折語尾は,あくまで syntagma marker として,つなぎの「テープ」として,機能していたにすぎない,と考えることができるかもしれないと,清水先生の発表を聴いて思った次第である.

中英語期のあいだ,形容詞屈折語尾は消失しそうになりながらも,しぶとく生きながらえていた.統語的な一致の意識がかろうじて残っていたゆえとも考えられるが,それとは別に,言語に普遍的な syntagma marking からの要求があったがゆえ,と想像することもできるかもしれない.speculative ではあるが,刺激的な議論となりうる.

・ 橋本 萬太郎 『現代博言学』 大修館,1981年.

2011-11-26 Sat

■ #943. 頭韻の歴史と役割 [alliteration][reconstruction][germanic][glottal_stop]

[2011-07-02-1]の記事「#796. 中英語に脚韻が導入された言語的要因」で,ゲルマン語派に特徴的な韻の様式としての頭韻 (alliteration) について付随的に触れた.頭韻とは,古アイスランド語の韻文体 Edda や古英語の韻文に典型的に見られる「同一の子音(ときに母音)が近接して強勢を受ける音節に反復されること」(『新英語学辞典』)を特徴とする形式である.古英語の典型的な頭韻長行には aa:ax という構成が見られる.

中英語期には大陸より脚韻がもたらされ,頭韻は影が薄くなったが,14世紀にはイングランド中西部・北西部方言で限定的に復活した.そこでは,頭韻の前半行 (a-verse) の aa 型が標準化し,頭韻句 (alliterative phrase) と呼ばれる独特の固定表現が生まれた.例えば,いずれも "man on earth" を表わす gome vnder Gode, man vpon molde, segge vnder sunne などが繰り返し用いられた.中英語における頭韻の「復活」が文字通りの復活なのか,あるいは古英語の伝統の継承なのか,その背景については詳しく分かっておらず,英語史上,英文学史上の謎となっている.

近代英語期に入ると,頭韻は詩行の構成原理としては廃れ,もっぱら装飾的要素となった.しかし,チャイム効果 (chiming effect) をもたらす頭韻の技法は,ある意味では言語に普遍的とも言え,韻文に限らず,諺,慣用句,標語,表題,広告,早口ことばなどにおいて,現在にいたるまで広く利用され続けている.現代英語からの例を挙げよう.

(1) 語: flimflam, tittle-tattle

(2) 対句・慣用句: bed and breakfast, birds and beasts, cash and carry, confidence and cowardice, footloose and fancy-free, from top to toe, house and home, part and parcel, through thick and thin, with might and main

(3) 強意的直喩 (intensifying simile) あるいは俚諺的直喩 (proverbial simile): as blind as a bat, as bold as brass, as brisk as a bee, as clear as crystal, as cool as a cucumber, as dead as a door-nail, as dry as dust, as fit as a fiddle, as good as gold, as green as grass, as hungry as a hawk, as mad as a March hare, as queer as a Quaker, as strong as Samson, as sweet as summer

(4) 諺: Birth is much but breeding is more; Care killed the cat; Hold with the hare, and hunt with the hound; Look before you leap; Soon ripe, soon rotten; Wilful waste makes woeful want

(5) 早口ことば (tongue-twister): Peter Piper picked a peck of pickled peppers

(6) 公告・宣伝: Guinness is good for you, You can be sure of Shell

(7) 文学的修辞: fixed fate, free will, foreknowledge absolute (Milton); solid, so still and stable (J. Conrad); the great grey-green, greasy Limpopo River (Kipling)

(8) 表題: Love's Labour's Lost (Shakespeare); Mice and Men (J. Steinbeck); Pride and Prejudice (J. Austen); Twice-Told Tales (N. Hawthorne)

以上のように,現代でも頭韻には韻律的,修辞的,文体的な役割が認められるが,頭韻のもつゲルマン語比較言語学上の意義を忘れてはならない.古英語などで異なる母音により頭韻が形成されている事実は,母音に先行して声門閉鎖 (glottal stop) が行なわれていたことを示唆しており,文献には明示されない音韻の再建 (reconstruction) に寄与している.また,/sp/, /st/, /sk/ はそれ自身としか頭韻しないことから,2音合わせて音韻的単位をなしていたらしいことがわかる.頭韻は,このように古音の推定という比較言語学上の重要な問題に光を当ててくれるのである.

関連して,[2010-07-08-1]の記事「いかにして古音を推定するか」と[2011-05-25-1]の記事「#758. いかにして古音を推定するか (2)」を参照.

2011-11-11 Fri

■ #928. 屈折の neutralization と simplification [inflection][contact][language_change][germanic][old_norse]

英語史では,古英語から中英語にかけて起こった屈折体系の簡単化を,屈折の水平化 (levelling) や単純化 (simplification) という用語で表現するのが普通である.同様の現象が多かれ少なかれ他のゲルマン諸語でも生じてきたことは,昨日の記事「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」 ([2011-11-10-1]) や「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」 ([2011-02-12-1]) で話題にしてきたが,ここでも水平化や単純化という用語が適用されるだろう.

しかし,O'Neil は,ゲルマン諸語に見られる屈折の衰退は,明確に区別されるべき2つの用語 neutralization と simplification によって記述されるべきだと強調している.それぞれの定義は,O'Neil (283) によると次の通り.

(A) If there is significant and more-or-less permanent contact between two closely related languages differing for the most part only in superficial aspects of their grammars (inflections, accent, tone, etc.), these superficial differences will be rapidly neutralized or erased. (283)

(B) Without language contact, inflectional systems will simplify only so far as there is room available for easing learning without greatly decreasing perceptibility. (283)

つまるところ,言語接触が契機となって文法カテゴリーの区別が失われるような言語体系の簡単化を neutralization と呼び,言語接触とは関係なく,学習や知覚に関わる話者の言語心理学的な要求に基づいて自然に進行する言語体系の簡単化を simplification と呼び分けるべきだと,O'Neil は主張している.比喩的に言えば,neutralization は突如として激しく作用するデジタルな力,simplification は常に少しずつ作用しているアナログな力と捉えられるだろうか.

この用語でゲルマン諸語の屈折体系の簡単化を改めて記述すると,次のようになるだろう.Icelandic や High German などの相対的に保守的な言語では,主として simplification による屈折体系の簡単化のみが観察されるのに対して,著しく簡単化した英語,大陸スカンジナビア諸語,アフリカーンス語などでは,simplification に加えて,言語接触によって引き起こされた neutralization が作用した.

古英語後期から言語内的に進行していた屈折の簡単化が古ノルド語との接触により著しく加速したという歴史的な説明は,今では広く受け入れられているが,それを明確に区別される2つの用語により説明しなおしたという点に,O'Neil の意義がある.既に進行していたプロセス (simplification) がそのまま延長されたのではなく,簡単化という意味では一緒にくくることができるものの,古ノルド語との接触により誘発された別のプロセス (neutralization) によって後押しされたと考えている点が重要である.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow