2020-08-06 Thu

■ #4119. isogloss ならぬ heterogloss [isogloss][dialectology][dialect][me_dialect][variety][terminology][dialect_continuum]

方言学 (dialectology) では,ある言語項の異形 (variants) の分布を地図上にプロットしてみせる視覚的表現がしばしば利用される.異形がぶつかり合うところは,いわば方言境界をなし,地図上には境界線らしきものが描き出される.この線は,等高線,等圧線,等温線になぞらえて等語線 (isogloss) と呼ばれる.

例えば,言語史上有名の等語線の1つとして「#1506. The Rhenish fan」 ([2013-06-11-1]) で示したドイツ語の maken と maxen に関するものを挙げよう.その方言地図を一目見れば分かる通り,第2次子音推移 (sgcs) を経た南部と経ていない北部がきれいに分割されるような等語線が,東西に一本引かれている.

しかし,「等語線」は一見すると分かりやすい概念・用語だが,実はかなりのくせ者である.1つには,どの単語に注目するかにより等語線の引き方が異なってくるからだ.「#1532. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (1)」 ([2013-07-07-1]) の表で示したとおり,上記の第2次子音推移に関する等語線は,maken/maxen を例にとれば先の地図上の線となるが,ik/ich を例にとればまた別の場所に線が引かれることになる.「#1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line」 ([2013-06-10-1]) の例も同様である.どの単語の等語線を重視すべきかという問題については,「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) で論じたように,ある程度の指標はあるとはいえ,最終的には方言学者の恣意的な判断に任されることになる.

もう1つは,特定の単語に注目した場合ですら,やはりきれいな1本線を地図上に引けるとは限らないことである.例えば,maken は先の等語線の南部ではまったく観察されないかといえば,そうではない.等語線のわずかに南側では用いられているだろう.同じように maxen も等語線のわずかに北側では用いられているはずである.地図上では幅のない1本線で描かれているとしても,その境界は現実の地理においては幅をもった帯として存在しているはずである.つまり,境界線というよりは境界領域といったほうがよい.幅がどれだけ広いか狭いかは別として,その境界領域では両異形が用いられている.

maken と maxen の使用分布を区分する1つの等語線という見方は,ある種の理想化された方言境界を示すものにすぎない.現実には make の南限を示す線と maxen の北限を示す線の,合わせて2本の線があり,両者に挟まれた帯の存在を念頭におかなければならない.換言すれば,この帯をいくぶん太く塗りつぶして1本の線のように見せたのが等語線ということだ.方言学者は,各異形の南限や北限を示す各々の線のことを,"isogloss" と対比させる意味で "heterogloss" と呼んでいる.これについて,中英語方言学の権威 Williamson (489) の説明に耳を傾けてみよう.

An isogloss is a cartographic construct, intended to show the geographical boundary between the distributions of two linguistic features. But the isogloss is problematic: it often distorts what typically happens when the bounds of two distributions meet, by sanitizing or idealizing the co-occurrence of the bounds. There is rarely a clear-cut line between the distributions of features. Rather, they may often overlap, so that there are areas when both forms are used to a greater or lesser extent in neighboring communities or used by the members of one community and understood by those of another. Where the boundaries of features meet, we find zones of transition. It is these zones of transition, shifting across space, which define the dialect continuum.

. . . . An isogloss makes assumptions about what is or is not there. . . . I have resorted to a variant of the isogloss --- the "heterogloss". A heterogloss is a line which attempts to demarcate the bounds of the distribution of a single feature. Where the bounds of the distributions of two features meet, there will be two boundary lines --- one for each feature. Heteroglosses allow us to see where there are overlaps between the distributions.

引用にもある通り,方言連続体 (dialect_continuum) の現実を理解する上でも,"heterogloss" という概念・用語の導入は重要である.関連して「#4114. 方言(特に中英語の方言)をどうとらえるか」 ([2020-08-01-1]) も参照されたい.

・ Williamson, Keith. "Middle English: Dialects." Chapter 31 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 480--505.

2020-08-01 Sat

■ #4114. 方言(特に中英語の方言)をどうとらえるか [me_dialect][dialectology][dialect][variety][geography][isogloss][sociolinguistics][dialect_continuum]

方言 (dialect) をどうみるかという問題は,(社会)言語学の古典的なテーマである.この問題には,言語と方言の区別という側面もあれば,方言どうしの区分という側面もある(cf. 「#4031. 「言語か方言か」の記事セット」 ([2020-05-10-1]),「#1501. 方言連続体か方言地域か」 ([2013-06-06-1])).そもそも方言とは言語学的にいかに定義できるのか,という本質的な問いもある.

英語史研究では中英語方言 (me_dialect) が広く深く調査されてきたが,現在この分野の権威の1人といってよい Williamson (481) が,(中英語)方言とは何かという核心的な問題に言及している.議論の出発点となりそうな洞察に富む指摘が多いので,いくつか引用しておこう.

The most significant and paradoxical finding of dialect geography has been the non-existence of dialects, the objects which it purports to study. A "dialect" is a construct: a reification of some assemblage of linguistic features, defined according to criteria established by the dialectologist. These criteria may be linguistic, extra-linguistic, or some combination of these two kinds.

A (Middle English) dialect can be considered to be some assemblage of diatopically coherent linguistic features which co-occur over all or part of their geographical distributions and so delineate an area within the dialect continuum. Adding or taking away a feature from the assemblage is likely to alter the shape of this area: addition might reduce the area's size, subtraction, increase it. Any text which contains that assemblage of features can be considered as having its provenance within that area.

Linguistic variation across space exists because languages undergo change as a natural consequence of use and transmission from generation to generation of speakers. A linguistic change takes place in a community and subsequently becomes disseminated through time and across space as the next generation of speakers and neighboring communities adopt the change. A "dialect continuum" emerges from the language contacts of speakers in neighboring communities as they share some features, but not others. A continuum is thus made up of a set of overlapping distributions of linguistic features with varied geographical extents --- some extensive, some local. A continuum is not static and is constantly shifting more or less rapidly through time.

特に2つめと3つめの引用は,方言連続体 (dialect_continuum) の精確な定義となっている.この方言観は「#1502. 波状理論ならぬ種子拡散理論」 ([2013-06-07-1]) とも通じるだろう.

・ Williamson, Keith. "Middle English: Dialects." Chapter 31 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 480--505.

2020-04-24 Fri

■ #4015. いかにして中英語の発音を推定するか [methodology][phonetics][phonology][comparative_linguistics][reconstruction][cognate][me][dialect][spelling][sobokunagimon]

録音記録など直接の音声証拠が残っていない古い時代の言語音をいかにして推定するかという問いは,素朴な疑問でありながら,歴史言語学にとって本質的な課題である.英語史におけるこの課題については,これまでも一般的な観点から「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1]),「#758. いかにして古音を推定するか (2)」 ([2011-05-25-1]) などで取り上げてきた.

しかし,推定の対象となる時代によっても,推定のために利用できる手段には違いがある.今回は Smith (40) を参照して,とりわけ中英語の発音を推定する方法に注目してみたい.5点ほど挙げられている.

a) "reconstruction", both comparative (dealing with cognate languages) and internal (dealing with paradigmatic variation);

b) analysis of "residualisms" surviving in modern accents of English;

c) analysis of the writings of spelling-reformers and phoneticians from the Early Modern English period, supplying information about usages closer to the Middle English period than now;

d) analysis of contemporary verse-practices, based on the analysis of rhyme, alliteration and meter; and

e) analysis of spellings.

逆順にコメントを加えていきたい.e) のスペリングの分析というのは拍子抜けするくらい当たり前のことに思われるかもしれない.中英語は表音文字を標榜するローマン・アルファベットを用いて書かれている以上,単語のスペリングを参考にするのは当然である.しかし,現代英語の発音とスペリングの関係を考えてみれば分かるように,スペリングは素直に発音を表わしているわけではない.したがって,中英語においても完全に素直に発音を表わしていたわけではいだろうという懐疑的な前提がどうしても必要となる.それでも素直ではないとはいえ少なくとも間接的な形で発音を表わそうとしていることは認めてよさそうであり,どのように素直でないのか,どのくらい間接的なのかについては,当時の文字体系やスペリング体系の詳細な分析を通じてかなりの程度明らかにすることができる.

d) は韻文の利用である.中英語の韻文は,とりわけ後期にかけて大陸から新しくもたらされた脚韻 (rhyme) が栄えた.脚韻の証拠は,とりわけ母音の質量や強勢位置に関して多くの情報を与えてくれる.一方,古英語で隆盛をきわめた頭韻 (alliteration) は中英語期には陰りをみせたものの,北西方言を中心に根強く生き残り,中英語の子音や強勢位置に関するヒントを与え続けてくれる.また,韻文からは,上記の脚韻や頭韻とも密接に関わるかたちで韻律 (meter) の種々の要素が,やはり当時の発音に示唆を与えてくれる.

c) は,後続する近代英語期に史上初めて本格的に現われてくる音声学者たちによる,当時の発音についてのメタ・コメントに依拠する方法である.彼らのコメントはあくまで近代英語期の(主として規範的な)発音についてだが,それが正確に推定できれば,前代の発音についても大きなヒントとなろう.一般的な音変化の特徴を理解していれば,出力(近代英語期の発音)から逆算して入力(中英語期の発音)を得られる可能性が高まる.

b) 近現代の周辺的な方言には,非常に古い形式が残存していることがある.時間軸をさかのぼるのに空間軸をもってする,という手法だ.関連して「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),「#2019. 地理言語学における6つの原則」 ([2014-11-06-1]) などを参照されたい.

最後に a) は,関連する諸言語との比較 (comparative_linguistics) に基づく再建 (reconstruction) や内的再建による理論的な推定法である.再建というと,文献のない時代の言語を復元する手法と思われるかもしれないが,文献が確認される古英語,中英語,近代英語においても証拠の穴を埋めるのに十分に利用され得る.

中英語の発音の研究は,上記のような数々の手法で進められてきており,今では相当詳しいことが明らかにされている.

・ Smith, Jeremy J. "Periods: Middle English." Chapter 3 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 32--48.

2019-09-04 Wed

■ #3782. 広島慶友会の講演「英語史から見る現代英語」を終えて [keiyukai][hel_education][slide][link][sobokunagimon][dialect][fetishism][slide]

「#3774. 広島慶友会での講演「英語史から見る現代英語」のお知らせ」 ([2019-08-27-1]) でお知らせしたとおり,先週末の土日にわたって広島慶友会にて同演題でお話ししました.5月の準備の段階から広島慶友会会長・副会長さんにはお世話になっていましたが,当日は会員の皆さんも含めて,活発な反応をいただき,英語・日本語の話題について広く話し会う機会をもつことができました.

初日の土曜日には,「英語史で解く英語の素朴な疑問」という演題でお話しし,その終わりのほうでは,参加者の皆さんから具体的な「素朴な疑問」を募り,それについて英語史の観点から,あるいはその他の観点から議論できました.特に言語ごとに観察される「クセ」とか「フェチ」の話題に関しては,その後の懇親会や翌日の会にまで持ち越して,楽しくお話しできました(言語の「フェチ」については,fetishism の各記事を参照).

2日目の日曜日には,「英語の方言」と題して,方言とは何かという根本的な問題から始め,日本語や英語における標準語と諸方言の話題について話しました.こちらでも活発な意見をいただき,私も新たな視点を得ることができました.

全体として,土日の公式セッションおよび懇親会も含めまして,参加された皆さんと一緒に英語というよりは,言語について,あるいは日本語について,おおいに語ることができたと思います.非常に有意義な会でした.改めて感謝いたします.

せっかくですので,講演で用いたスライド資料をアップロードしておきます.

・ 講演会 (1): 英語史で解く英語の素朴な疑問

・ 講演会 (2): 英語の方言

2019-08-27 Tue

■ #3774. 広島慶友会での講演「英語史から見る現代英語」のお知らせ [notice][keiyukai][hel_education][sobokunagimon][dialect]

今週末8月31日(土)の14時?17時,および翌日9月1日(日)の10時?12時に,広島慶友会にて「英語史から見る現代英語」と題する2回の講演を行ないます.場所は,広島YMCA国際文化センター3号館3階です.公式の案内はこちらです.

大雑把な演題ではありますが,初日の土曜日は,英語に関する様々な素朴な疑問を具体的に取り上げ,英語史の観点から解決していくという趣旨で話しを進める予定です.講演の後半には,参加している皆さんからの疑問を受け付け,一緒に議論していくということも考えています.関連して,同趣旨の本ブログ記事「#3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました」 ([2019-05-22-1]),あるいは sobokunagimon の各記事もご覧ください.

2日目の日曜日のセッションは,英語の方言について考えます.そもそも方言とは何か,言語と方言とはどう異なるのかという話しから始め,日本語の諸方言を参照しつつ,イングランドで話されている現代英語の地域方言をのぞいてみます.言語・方言の死,方言差別,世界の様々な英語,世界語としての英語のもつ求心力と遠心力などの話題に触れながら,英語の枠内にとどまらず,広く言語・方言の多様性について考えていきたいと思います.この議論を通じて,私たちが日々学び,用いている標準英語が,現代世界においてどのような立ち位置にあるか,よく分かるようになると思います.今後の英語との付き合い方を考える上で参考になるはずです.こちらの話題に関しては,dialect や world_englishes などの記事を参照ください.

2019-04-21 Sun

■ #3646. 日本語方言の社会的価値の変遷 [japanese][dialect][dialectology][standardisation][sociolinguistics]

4月9日のことになるが,読売新聞の朝刊11面に「日本語 平成時代の変化」と題する解説文が掲載されていた.解説者は,日本語方言学の大家で,東京外国語大学名誉教授の井上史雄先生である.私も学生時代に先生の社会言語学の講義を受け,大いに学ばせていただいたが,的確な分類や名付けにより現象を分かりやすく解説してくださるのが,当時より先生の魅力だった.今回の解説記事では「方言の社会的価値の分類」が紹介されていたが,これも先生が当時から「我ながらなかなかうまい分類ができた」とおっしゃっていた,お気に入りの持ちネタの披露というわけだ(←その授業を今でもはっきりと覚えています).日本語方言の社会的価値の変遷を実にきれいに表現した分類である.

| 類型 | 時代 | 方言への評価 | 使われ方 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1類型 | 撲滅の対象 | 明治?戦前 | マイナス | 方言優位 |

| 第2類型 | 記述の対象 | 戦後 | 中立 | 方言・共通語両立 |

| 第3類型 | 娯楽の対象 | 戦後?平成 | プラス | 共通語優位 |

この分類表の注でも述べられていたが,方言の記述や記録自体はいつの時代でも行なわれてきた.したがって,第2類型の「記述の対象」とは,第1類型と第3類型の時代との相対的な文脈で理解すべき「記述」である.

井上先生は「全体としては平成の間,方言は衰退した.方言に誇りを持っていた関西でも,若い人は共通語を使うようになった.共通語の使用者数は,終戦後は1割程度,昭和後期で5割程度,平成期は9割程度とみられる.国民の大半が共通語を使うようになる大転換があったのだ.テレビなどメディアの影響が大きい.ただ,方言が衰える一方ではない.新しい方言が各地で生まれ,東京に流入し,全国に広がる例もある.『うざい』,『ちがかった』(違った),語尾の『じゃん』,などだ」と述べている.戦後昭和と平成の時代は,全体として共通語が広がるなかで諸方言が衰退していきつつも,日本語話者のあいだに,方言を楽しんだり取り込んだりするゆとりが生まれた時代と言ってよさそうだ.

関連して「#1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死」 ([2014-03-18-1]),「#2029. 日本の方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-16-1]) も参照されたい.その他,井上先生の洞察を反映した,以下の記事もどうぞ.

・ 「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1])

・ 「#2074. 世界英語変種の雨傘モデル」 ([2014-12-31-1])

・ 「#2132. ら抜き言葉,ar 抜き言葉,eru 付け言葉」 ([2015-02-27-1])

・ 「#2133. ことばの変化のとらえ方」 ([2015-02-28-1])

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-01-23 Wed

■ #3558. 言語と言語名の記号論 [world_languages][sociolinguistics][dialect][variety][scots_english][celtic][onomasiology]

ある言語を何と呼ぶか,あるいはある言語名で表わされている言語は何かという問題は,社会言語学的に深遠な話題である.言語名と,それがどの言語を指示するかという記号論的関係の問題である.

日本の場合,アイヌ語や八重山語などの少数言語がいくつかあることは承知した上で,事実上「言語名=母語話者名=国家名=民族名」のように諸概念の名前が「日本」できれいに一致するので,言語を「日本語」と呼ぶことに何も問題がないように思われるかもしれない(cf. 「#3457. 日本の消滅危機言語・方言」 ([2018-10-14-1])).しかし,このように諸概念名がほぼ一致する言語は,世界では非常に珍しいということを知っておく必要がある.

アジア,アフリカ,太平洋地域はもとより,意外に思われるかもしれないがヨーロッパ諸国でも言語,母語話者,国家,民族は一致せず,したがってそれらを何と呼称するかという問題は,ときに深刻な問題になり得るのだ(cf. 「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」 ([2013-01-30-1])).たとえば,本ブログでは「#1659. マケドニア語の社会言語学」 ([2013-11-11-1]) や「#3429. マケドニアの新国名を巡る問題」 ([2018-09-16-1]) でマケドニア(語)について論じてきたし,「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]) では旧ユーゴの諸言語の名前を巡る話題も取り上げてきた.

本ブログの関心から最も身近なところでいえば,「英語」という呼称が指すものも時代とともに変化してきた.古英語期には,"English" はイングランドで話されていた西ゲルマン語群の諸方言を集合的に指していた.しかし,中英語期には,この言語の話者はイングランド以外でも,部分的にではあれスコットランド,ウェールズ,アイルランドでも用いられるようになり,"English" の指示対象は地理的も方言的にも広まった.さらに近代英語期にかけては,英語はブリテン諸島からも飛び出して,様々な変種も含めて "English" と呼ばれるようになり,現代ではアメリカ英語やインド英語はもとより世界各地で行なわれているピジン英語までもが "English" と呼ばれるようになっている.「英語」の記号論的関係は千年前と今とでは著しく異なっている.

前段の話題は "English" という名前の指す範囲の変化についての semasiological な考察だが,逆に A と呼ばれていたある言語変種が,あるときから B と呼ばれるようになったという onomasiological な例も挙げておこう.「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]) で紹介した通り,スコットランド低地地方に根付いた英語変種は,15世紀以前にはあくまで "Inglis" の1変種とみなされていたが,15世紀後半から "Scottis" と称されるようになったのである.この "Scottis" とは,本来,英語とは縁もゆかりもないケルト語派に属するゲール語を指していたにもかかわらずである.平田 (57) が指摘する通り,このような言語名の言い換えの背景には,必ずやその担い手のアイデンティティの変化がある.

古スコッツ語は,一一〇〇年から一七〇〇年まで初期スコッツ語,中期スコッツ語と変遷した歴史を持つが,もっとも大きな変化は,一五世紀末に呼び名が変わったこと,すなわちイングリスがスコティス(Scottis は Scottish の古スコッツ語異形.Scots は Scottis の中間音節省略形)と呼ばれるようになったことである.かつてスコティスという言葉はあきらかにハイランド(とアイルランド)のゲール語を指していた.スコットランド性はゲール語と結びつけられていた.ところが,ローランド人は,この言語変種の呼び名はスコティスであると主張した.これははっきりとした自己認識の転換であった.スコティスはこれ以後はゲール語以外の言語を指すようになった.これはスコットランドの言語的なアイデンティティが転換したことを示しているのである.

言語と言語名の記号論ほど,すぐれて社会言語学的な話題はない.

・ 平田 雅博 『英語の帝国 ―ある島国の言語の1500年史―』 講談社,2016年.

2018-10-14 Sun

■ #3457. 日本の消滅危機言語・方言 [language_death][ainu][japanese][dialect]

言語や方言の死について,(language_death) の各記事で話題にしてきた.我が国にも危機的な状況にある言語や方言は複数あるが,広く認知されているとはいえない.10月11日発行の読売KODOMO新聞に,この問題が取り上げられていたので,内容を簡単に紹介したい.

言語・方言の死はユネスコが調査や認定を行なっているが,2009年の報告によれば,アイヌ語は「消滅の危機・極めて深刻」とされている.現在,北海道に1万3千人ほどアイヌの人々が暮らしているとされるが,アイヌ語を流ちょうに話せるのは10人以下といわれる.

また,「消滅の危機」にある言語・方言としては,八重山語,与那国語,奄美語,国頭(くにがみ)語,沖縄語,宮古語,八丈島語が挙げられている.今年のNHK大河ドラマ『西郷どん』では,西郷の奄美大島時代の描写で,島言葉に字幕が付されたことが話題になった.その他,東日本大震災の被災地の諸方言も「消滅の危機相当」として文化庁などが調査・保存を進めている.

世界に目を移すと,言語・方言の死を巡る状況はさらに深刻である.ユネスコによると世界の7000ほどある言語のなかで,2500の言語が消滅の危機にあるという.理由としては,災害,紛争,植民地化,都市部への人の移動などが挙げられ,解決は容易ではない.この100年間で400もの言語がすでに消滅したとされ,問題の重大さがうかがえる.

関連して,とりわけ「#276. 言語における絶滅危惧種の危険レベル」 ([2010-01-28-1]),「#277. なぜ言語の消滅を気にするのか」 ([2010-01-29-1]),「#280. 危機に瀕した言語に関連するサイト」 ([2010-02-01-1]),「#1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死」 ([2014-03-18-1]) を参照されたい.

2018-10-01 Mon

■ #3444. 英語史は,英語の時空間内の無数の点をそれらしく結んでいこうとする行為 [historiography][register][dialect][variety][philology][writing][medium]

英語史研究において,しばしば見過ごされるが,きわめて基本的な事実として,現存する文献資料のムラの問題がある.時代によって文献資料の量や種類に大きな差があるという事実だ.

種類の差といっても,それ自体にも様々なタイプがある.時代によって,文献が書かれている方言が異なる場合もあれば,主立った書き手たちの階級や性など,社会的属性が異なる場合もある.時代によって,媒体も発展してきたし,文章のジャンルも広がってきた.書き表される位相の種類にも,時代によって違いがみられる.

現存する文献資料の言語が,時代によって多種多様であるということは,その言語の歴史を通じての「定点観測」が難しいということである.地域方言に限定して考えても,主たる方言,すなわち「中央語」の方処は,後期古英語期ではウェストサクソンであり,初期中英語期では存在せず,後期中英語期以降はロンドンである.つまり,1つの方処に立脚して一貫した英語史を描くことはできない.

時代ごとに書き言葉の担い手も変わってきた.中世ではものを書くのは,ほぼ聖職者や王侯貴族に限られていたが,中世後期からは,より広く世俗の人々にものを書き記す機会が訪れるようになり,近現代にかけては教育の発展とともに書き言葉は庶民に開かれていった.書き言葉の担い手という側面においても,定点観測の英語史を描くことは難しい.

では,普段当たり前のように使う「英語の歴史」とは何を指すのだろうか.「英語」そのものと同じように「英語の歴史」も,かなりの程度,フィクションなのだろうと思う.英語史は,単なる英語という言語に関する事実の時系列的な記述ではなく,本来は互いに結びつけるには無理のある時空間内の無数の点を,ある程度の見栄えのする図形へと何とか結びつける営為なのではないか.ただし,ポイントはそれらの点をランダムに結ぶわけではないということだ.そこには,自然に見えるための工夫がほしい.自然に見えるということは,おそらく真実の何某かを反映しているはずだ,という希望をもちながら.

2018-01-08 Mon

■ #3178. 産業革命期,伝統方言から都市変種へ [lmode][industrial_revolution][history][sociolinguistics][dialect][dialectology][variety][koine][dialect_levelling][bre]

18--19世紀の Industrial Revolution (産業革命)は,英国社会の構造を大きく変えた.その社会言語学的な帰結は,端的にいえば伝統方言 (traditional dialects) から都市変種 (urban varieties) への移行といってよい.交通・輸送手段の発達により,人々の行動様式や社会的ネットワークが様変わりし,各地域の内部における伝統的な人間関係が前の時代よりも弱まり,伝統方言の水平化 (dialect_levelling) と共通語化 (koinéization) が進行した.一方で,各地に現われた近代型の都市が地域社会の求心力となり,新しい方言,すなわち都市変種が生まれてきた.都市変種は地域性よりも所属する社会階級をより強く反映する傾向がある点で,伝統方言とは異なる存在である.

Gramley (181) が,この辺りの事情を以下のように説明している.

[The Industrial Revolution and the transportation revolution] were among the most significant social changes of the eighteenth and nineteenth centuries. Partly as a prerequisite for and partly as an effect of industrialization there were fundamental changes in transportation. First, in the period after 1750 there was the establishment of turnpikes, then canals, and finally railroads. Among their consequences was the development of regional and supra-regional markets and, concomitant with this, greater labor force mobility in a money rather than barter economy with the potential for consumption. It hardly seems necessary to point out that this led to a weakening of the rural traditional dialects and an upsurge of new urban varieties in the process of dialect leveling or koinéization.

As industrialization continued, new centers in the Northeast (mining) and in the Western Midlands (textiles in Manchester and Birmingham and commerce in Liverpool) began to emerge. Immigration of labor from "abroad" also ensured further language and dialect contact as Irish workers found jobs in the major projects of canal building in the eighteenth and nineteenth centuries and then in the building of the railways. Enclaves of Irish came into being, especially in Liverpool. Despite linguistic leveling the general distinctions were retained between the North (now divided more clearly than ever between the English North and Scotland), the East Midlands and the now industrializing West Midlands, and the South. The emergence of a new, mostly working-class, urban population in the North in the nineteenth century was accompanied by a literature of its own. Pamphlets, broadsides, and almanacs showed local consciousness and pride in vernacular culture and language. As the novels of Elizabeth Gaskel demonstrate, language --- be it traditional dialect or working-class koiné --- was a marker of class solidarity.

このように,英国の近現代的な社会言語学的変種のあり方は,主として産業革命期の産物といってよい.

関連する話題として,「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]),「#2028. 日本とイングランドにおける方言の将来」 ([2014-11-15-1]),「#2023. England の現代英語方言区分 (3) --- Modern Dialects」 ([2014-11-10-1]) も参照.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2017-12-22 Fri

■ #3161. 大阪が国家として独立したら大阪語が公用語となるかも [sociolinguistics][official_language][language_planning][dialect][language_or_dialect]

未来の if シリーズ(仮称)の話題.社会言語学では "Language is a dialect with an army and a navy." が金言とされているように,言語と方言の区別はしばしばバックに国家がついているか否かで決まることが多い.古今東西,地方の1方言にすぎなかった変種が,その地方の政治的独立によって1言語へと「昇格」するということがあったし,その逆もまたあった (cf. 「#2006. 近現代ヨーロッパで自律化してきた言語」 ([2014-10-24-1])) .大阪もいつか日本国から独立して大阪国となることがあるとすれば,大阪方言あらため大阪語がその公用語となるだろう.

このネタは私も社会言語学の講義などでよく取り上げるのだが,大阪国が独立に際して採用すると見込まれる言語計画 (language_planning) や言語政策について,具体的に想像を膨らませたことはなかった.先日,図書館でブラウジングしていたら『大阪がもし日本から独立したら』という本をみつけた.その p. 58 に,大阪国民の誇りを表現する「大阪語」の公用語制定を含む言語政策のシミュレーションが解説されていた.おもしろいので引用しよう.

大阪国オリジナルの施策として,第一公用語を「大阪語」とする旨が発布されました.しかし大阪語は地域によってはまったく異なる言語となることから,かつての「船場コトバ」を基礎にした(大阪)標準語の制定作業が進められています.天下の台所と称えられた時代から,日本列島の富を左右していた商業エリアで,鎬(しのぎ)を削る商取引を正確かつ円滑に進めながら,「和」を損なうことのないコミュニケーションツールとして機能し続けてきた船場コトバの特徴を大阪国民が受け継ぐことも狙いです.

第二公用語には日本国標準語を採用.独立前後の社会活動をスムーズに継続させる実利面への配慮も怠りません.一方,国内各州の地元で親しまれてきた,河内語・摂津語・和泉語などは,各州間のコミュニケーションで誤解を招きかねないデメリットを考慮して,公用語に準ずる扱いを容認するレベルにとどめることにしました.

ちなみに「大阪語」「船場コトバ」「日本国標準語」には注が付されている.

大阪語 日本語族は従来日本語派と琉球語派の2分派に分けられていたが,大阪国内の研究者の多くは,東日本に分布する東国語派,西日本に分布する大和語派,九州に分布する西国語派と沖縄地方の琉球語派の4分派に分ける立場をとっている.「大阪語」は大和語派のなにわ語群諸語を総称していう名称.船場コトバ,泉州語,河内語などがある. (58)

船場コトバ 江戸時代の船場は堺,近江,京の商人たちが集まった日本最大の商都.そこで円滑に商いを行うために,丁寧かつ曖昧な言語として発達したのが「船場コトバ」といわれている.山崎豊子の名作『ぼんち』の題名となった,商売も遊びにも長けたデキる大阪商人を表す「ぼんち」などで知られる.(58)

日本国標準語 日本国標準語は,東京地方の方言と阪神地方の方言が混ざって生まれた東京山手地域の方言が基礎になっている.主にNHK放送により普及した.(59)

なお,大阪国を構成する7つの州をまとめる初代大統領はハシモト氏ということになっている(2010年の出版という点がポイント).

・ 大阪国独立を考える会(編) 『大阪がもし日本から独立したら』 マガジンハウス,2010年.

2017-03-18 Sat

■ #2882. 生物種と言語変種の存在論と認識論 [dialect][variety][sociolinguistics]

生物における種の定義について,池田による「種とは何か」を読んだ.現在のところ,教科書に掲載されるような最も一般的な生物種の定義は「その構成員が自然条件の下で自由に交配できる集団」である.これは遺伝的隔離による生物学的種概念というべきものであり,確かに受け入れやすい定義といえそうだ.

しかし,この定義について注意すべきは,存在論的な定義とはなっていないことだ.池田 (24) が述べるように,「生物学的種概念は,遺伝子の交換が起きるか起きないかといった操作的あるいは事後的概念であって,存在論的意味合いが稀薄な概念だからである」.言い方を変えれば,遺伝子の交換を試してみて初めて,それが成功するか失敗するかが分かるという意味で,存在論的な定義にたどり着いていないということである.では,種概念は,存在論的には定義できないとすれば,何論的な概念といえるのだろうか.池田 (22) 曰く,

種は何よりもまず人間の認識論的な概念であって,本来は存在論的な概念でも客観的な概念でもないのだ.われわれはカブトムシとオオクワガタ,あるいはスズメとメジロを別の種として認知するが,その際,これらの2種の間の存在論的相違について明晰であるわけではない.

そして,池田 (32) は「種に対して厳密な定義を下せないのは,種が進化することの必然の結果なのである」と結んでいる.

生物学から言語学へと切り替えよう.言語と言語の区別,あるいは言語と方言の区別は,(社会)言語学の抱えてきた難問であり,そのような区別の問題に立ち入らないで済む用語として変種 (variety) が提案されてきた.言語変種を生物種になぞらえると,その定義に関して共通点が多いことに気づく.例えば,言語変種も生物種と同様に客観的に定義することは困難であり,その意味において存在論的な概念とはいえず,あくまで人間の認識論的な概念である,と言える.また,言語変種に対して厳密な定義を下せないのは,それが変化することの必然の結果である,とも言い得る.

もちろん,生物における交配や遺伝が,言語において何に相当するのか,あるいは何にも相当しないのか等の問題はあるが,歴史的に連続している対象を離散的にグルーピングして各々に名付けを行なう営みとして,生物種の区分と言語変種の区分は似通っている.生物種も言語変種も,将来的な存在論的区分の可能性を完全に否定するものではないが,まず何よりも認識論的な概念なのである.

・ 池田 清彦 「種とは何か」『新しい生物学の教科書』 新潮社,2001年.17--30頁.

2016-11-09 Wed

■ #2753. dialect に対する language という用語について [dialect][terminology][sociolinguistics][language_or_dialect]

昨日の記事「#2752. dialect という用語について」 ([2016-11-08-1]) に引き続き Haugen (923) を参照しながら,dialect という用語と対比しつつ language という用語について考える.両用語が問題を呈するのは,それが記述的・共時的な用語であると同時に,歴史的・通時的な用語でもあるからだ.Haugen (923) 曰く,

In a descriptive, synchronic sense "language" can refer either to a single linguistic norm, or to a group of related norms. In a historical, diachronic sense "language" can either be a common language on its way to dissolution, or a common language resulting from unification. A "dialect" is then any one of the related norms comprised under the general name "language," historically the result of either divergence or convergence.

共時的には,"language" とは,1つの規範をもった変種を称する場合もあれば,関連する規範をもった複数の変種の集合体に貼りつけられたラベルである場合もある.一方,通時的には,"language" とは,これからちりぢりに分裂していこうとする元の共通祖語につけられた名前である場合もあれば,逆に諸変種が統合していこうとする先の標準変種の呼称である場合もある.

通時的に単純に図式化すれば「language → dialects → language → dialects → . . . 」となるが,"language" の前後の矢印の段階を輪切りにして共時的にみれば,そこには "language" を頂点として,その配下に "dialects" が位置づけられる図式が立ち現れてくるだろう.一方,"language" の段階では,"language" が唯一孤高の存在であり,配下に "dialects" なるものは存在しない.ここから,"language" には多義性が生じるのである.Haugen (923) は,この用語遣いの複雑さを次のように表現している.

"Language" as the superordinate term can be used without reference to dialects, but "dialect" is meaningless unless it is implied that there are other dialects and a language to which they can be said to "belong." Hence every dialect is a language, but not every language is a dialect.

最後の「すべての方言は言語だが,すべての言語が方言とはかぎらない」とは,言い得て妙である.

・ Haugen, Einar. "Dialect, Language, Nation." American Anthropologist. 68 (1966): 922--35.

2016-11-08 Tue

■ #2752. dialect という用語について [greek][terminology][dialect][standardisation][koine][literature][register][language_or_dialect][dialect_levelling]

Haugen (922--23) によれば,dialect という英単語は,ルネサンス期にギリシア語から学術用語として借用された語である.OED の「方言」の語義での初例は1566年となっており,そこでは英語を含む土着語の「方言」を表わす語として用いられている.フランス語へはそれに先立つ16年ほど前に入ったようで,そこではギリシア語を評して abondante en dialectes と表現されている.1577年の英語での例は,"Certeyne Hebrue dialectes" と古典語に関するものであり,1614年の Sir Walter Raleigh の The History of the World では,ギリシア語の "Æeolic Dialect" が言及されている.英語での当初の使い方としては,このように古典語の「方言」を指して dialect という用語が使われることが多かったようだ.そこから,近代当時の土着語において対応する変種の単位にも応用されるようになったのだろう.

ギリシア語に話を戻すと,古典期には統一した標準ギリシア語なるものはなく,標準的な諸「方言」の集合体があるのみだった.だが,注意すべきは,これらの「方言」は,話し言葉としての方言に対してではなく,書き言葉としての方言に対して与えられた名前だったことである.確かにこれらの方言の名前は地方名にあやかったものではあったが,実際上は,ジャンルによって使い分けられる書き言葉の区分を表わすものだった.例えば,歴史書には Ionic,聖歌歌詞には Doric,悲劇には Attic などといった風である (see 「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」 ([2013-04-20-1])) .

これらのギリシア語の書き言葉の諸方言は,元来は,各地方の話し言葉の諸方言に基盤をもっていたに違いない.後者は,比較言語学的に再建できる古い段階の "Common Greek" が枝分かれした結果の諸方言である.古典期を過ぎると,これらの話し言葉の諸方言は消え去り,本質的にアテネの方言であり,ある程度の統一性をもった koiné によって置き換えられていった (= koinéization; see 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])) .そして,これがギリシア語そのもの (the Greek language) と認識されるようになった.

つまり,古典期からの歴史をまとめると,"several Greek dialects" → "the Greek language" と推移したことになる.諸「方言」の違いを解消して,覇権的に統一したもの,それが「言語」なのである.本来この歴史的な意味で理解されるべき dialect (と language)という用語が,近代の土着語に応用される及び,用語遣いの複雑さをもたらすことになった.その複雑さについては,明日の記事で.

・ Haugen, Einar. "Dialect, Language, Nation." American Anthropologist. 68 (1966): 922--35.

2016-10-26 Wed

■ #2739. AAVE の Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis 再訪 [aave][creole][ame][sociolinguistics][dialect][variety][caribbean]

AAVE の起源について,Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis が鋭く対立している経緯に関して,「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) で紹介し,その前後で関連する以下の記事も書いてきた

・ 「#1886. AAVE の分岐仮説」 ([2014-06-26-1])

・ 「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1])

・ 「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1])

Tagliamonte (9) より,両仮説を巡る論争について要領よくまとめている箇所があったので,引用し,補足としたい.

Among the varieties of English that arose from the colonial southern United States is that spoken by the contemporary descendants of the African populations --- often referred to as African American Vernacular English or by its abbreviation AAVE. This variety is quite distinct from Standard North American English. One of the most vexed questions of modern North American sociolinguistics is why this is the case. Early African American slaves would have acquired their variety of English either en route to the United States or more likely on the plantations and homesteads of the American South. But it is necessary to determine the nature of the varieties to which they were exposed. The fact that AAVE is so different has often been traced to the dialects from Northern Ireland, Scotland and England. However, they have as often been traced to African and Caribbean creoles. There is a long history of overly simplistic dichotomies on this issue which can be summarized as follows: (1) a 'creole origins hypothesis', based on linguistic parallels between AAVE and Caribbean creoles; (2) an 'English dialect hypothesis', based on linguistic parallels with the Irish and British dialects spoken by early plantation staff. In reality, the answer probably lies somewhere in between. Many arguments prevail based on one line of evidence or another. Perhaps the most damning is the lack of evidence of which populations were where and under what circumstances. / The debate over the origins of AAVE still rages on with no consensus in sight . . . .

北米植民の初期に生じた複雑な言語接触とその言語的余波を巡っての論争は,かれこれ100年間続いており,いまだに解決の目処が立っていない.言語接触に関与した種々の人々に関する,緻密な歴史社会言語学の研究が必要とされている.

・ Tagliamonte, Sali A. Roots of English: Exploring the History of Dialects. Cambridge: CUP, 2013.

2016-10-24 Mon

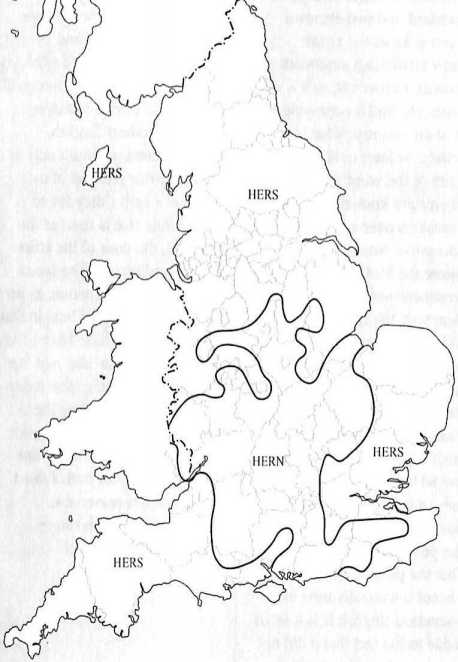

■ #2737. 現代イギリス英語における所有代名詞 hern の方言分布 [map][personal_pronoun][suffix][dialect][terminology]

「#2734. 所有代名詞 hers, his, ours, yours, theirs の -s」 ([2016-10-21-1]) の記事で,-s の代わりに -n をもつ,hern, hisn, ourn, yourn, theirn などの歴史的な所有代名詞に触れた.これらの形態は標準英語には残らなかったが,方言では今も現役である.Upton and Widdowson (82) による,hern の方言分布を以下に示そう.イングランド南半分の中央部に,わりと広く分布していることが分かるだろう.

-n 形については,Wright (para. 413) でも触れられており,19世紀中にも中部,東部,南部,南西部の諸州で広く用いられていたことが知られる.

-n 形は,非標準的ではあるが,実は体系的一貫性に貢献している.mine, thine も含めて,独立用法の所有代名詞が一貫して [-n] で終わることになるからだ.むしろ,[-n] と [-z] が混在している標準英語の体系は,その分一貫性を欠いているともいえる.

なお,my と mine のような用法の違いは,Upton and Widdowson (83) によれば,限定所有代名詞 (attributive possessive pronoun) と叙述所有代名詞 (predicative possessive pronoun) という用語によって区別されている.あるいは,conjunctive possessive pronoun と disjunctive possessive pronoun という用語も使われている.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2016-09-11 Sun

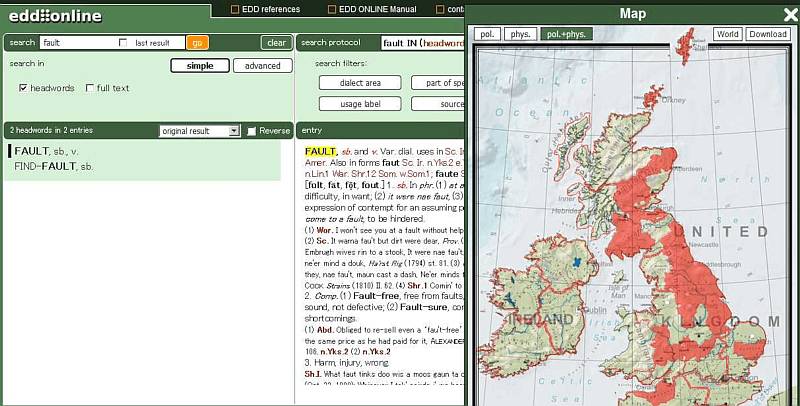

■ #2694. EDD Online (2) [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary]

「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で紹介したように,Joseph Wright による The English Dialect Dictionary の電子化プロジェクトが Innsbruck 大学で進められていたが,つい最近完成したとの知らせを受けた.これまでウェブ上のサービスではアカウント取得が必要だったが,これで直接自由にアクセスできるようになった.こちらの EDD Online からどうぞ.

機能も充実しており,例えば上のスクリーンショットのように,検索語と関連して辞書内に言及されている方言地域を地図上で確認できる機能がある.ちょうど語源的綴字 (etymological_respelling) に関する調査の関係で,言及されている方言地域が地図上で確認できれば便利だろうと思っていた矢先だったので,嬉しい.

また,紙媒体の元祖 The English Dialect Dictionary のページをイメージとして確認することもできる.検索については,dialect area, part of speech, phonetic, etymology, usage label, source, morphemic, time span など各種カテゴリーによるサーチが可能.

利用マニュアルも閲覧できるので,参照しながらあれこれといじってみることをお薦めする.

・ Wright, Joseph, ed. The English Dialect Dictionary. 6 vols. Henry Frowde, 1898--1905.

2016-08-19 Fri

■ #2671. 現代英語方言における flat adverb の使用 [adverb][flat_adverb][dialect][pidgin][creole][estuary_english][ame]

現代英語における形容詞と同形の flat_adverb (単純副詞)の使用について,「#982. アメリカ英語の口語に頻出する flat adverb」 ([2012-01-04-1]),「#983. flat adverb の種類」 ([2012-01-05-1]),「#993. flat adverb についてあれこれ」 ([2012-01-15-1]),「#996. flat adverb のきびきびした性格」 ([2012-01-18-1]),「#997. real bad と「すごいヤバい」」 ([2012-01-19-1]) などで触れてきたが,主としてアメリカ英語の口語・俗語で力強い表現として用いられる傾向があると述べた.

標準英語では flat adverb はそれほど目立たないとされるが,標準英語の外に目をやれば,その使用は20世紀後半においても広く報告されている (Tagliamonte 73--74) .しばしば「非標準的」「口語的」「教養のない」「大衆的」などのレーベルが貼られるが,一方で韻律の都合で「詩的」にも使用される.さらにピジン語,クレオール語,アメリカ南部英語(特に Appalachian and Ozark English)でも聞かれるし,Tristan da Cunha や Channel Islands の英語など世界の諸変種で確認されている.イギリス国内でも,以下に見るように諸方言でごく普通に使用されているし,Estuary English でも典型的に聞かれる.つまり,世界の多くの英語変種で flat adverb は通用されているのだ.このすべてが1つの歴史的起源に遡るとは言い切れないが,歴史的な flat adverb の継続として説明されるケースは少なくないだろうと思われる.

Tagliamonte は,"Roots Archive" と呼ばれるイギリス諸島の方言による会話コーパスにより,Cumnock (south-west Scotland), Cullybackey (Northern Ireland), Maryport (Cumbria) の3方言での flat adverb の使用率を調査した.flat adverb の生起頻度と,対応する -ly 副詞の生起頻度とを合わせて100%(全761例)としたときの前者の比率は,Cumnock で49%,Cullybackey で47%,Maryport で18%だった (Tagliamonte 77) .方言によって flat adverb の使用率にバラツキはあるし,好まれる副詞自体も異なるようだが,いずれにおいても決して頻度が低くないこと,また flat adverb は具体的で非比喩的な意味で用いられることが多いことが分かったという(最後の点については「#1174. 現代英語の単純副詞と -ly 副詞のペア」 ([2012-07-14-1]) を参照).このように非標準変種に目をやれば,flat adverb は現在も健在といってよさそうだ.

flat adverb の歴史については,上にリンクを張った記事のほか,「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」 ([2012-01-06-1]),「#998. 中英語の flat adverb と -ly adverb」 ([2012-01-20-1]),「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」 ([2012-07-12-1]),「#1190. 初期近代英語における副詞の発達」 ([2012-07-30-1]) なども参照.

・ Tagliamonte, Sali A. Roots of English: Exploring the History of Dialects. Cambridge: CUP, 2013.

2016-08-16 Tue

■ #2668. 現代世界の英語変種を理解するための英語方言史と英語比較社会言語学 [dialectology][dialect][world_englishes][variety][aave][ame_bre][language_change]

現在,世界中に様々な英語変種 (world_englishes) が分布している.各々の言語特徴は独特であり,互いの異なり方も多種多様で,「英語」として一括りにしようとしても難しいほどだ.標準的なイギリス英語とアメリカ英語どうしを比べても,言語項によってその違いが何によるものなのかを同定するのは,たやすくない(「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]),「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) を参照).

Tagliamonte は,世界の英語変種間の関係をつなぎ合わせるミッシング・リンクは,イギリス諸島の周辺部の諸変種とその歴史にあると主張し,序章 (p. 3) で次のように述べている.

It is fascinating to consider why the many varieties of English around the world are so different. Part of the answer to this question is their varying local circumstances, the other languages that they have come into contact with and the unique cultures and ecologies in which they subsequently evolved. However, another is the historically embedded explanation that comes from tracing their roots back to their origins in the British Isles. Indeed, leading scholars have argued that the study of British dialects is critical to disentangling the history and development of varieties of English everywhere in the world . . . .

Tagliamonte が言わんとしていることは,例えば次のようなことだろう.イギリスの主流派変種とアメリカの主流派変種を並べて互いの言語的差異を取り出し,それを各変種の歴史の知識により説明しようとしても,すべてを説明しきれるわけではない.しかし,視点を変えてイギリスあるいはアメリカの非主流派変種もいくつか含めて横並びに整理し,その歴史の知識とともに言語的異同を取れば,互いの変種を結びつけるミッシング・リンクが補われる可能性がある.例えば,現在のロンドンの英語をいくら探しても見つからないヒントが,スコットランドの英語とその歴史を視野に入れれば見つかることもあるのではないか.

Tagliamonte が上で述べているのは,この希望である.この希望をもって,方言の歴史を比較しあう方法論として "comparative sociolinguistics" を提案しているのだ.この「比較社会言語学」に,元祖の比較言語学 (comparative_linguistics) のもつ学術的厳密さを求めることはほぼ不可能といってよいが,1つの野心的な提案として歓迎したい.英語の英米差のような主要な話題ばかりでなく,ピジン英語,クレオール英語,AAVE など世界中の変種の問題にも明るい光を投げかけてくれるだろう.

本書の最後で,Tagliamonte (213) は英語方言史を称揚し,その明るい未来を謳い上げている.

Dialects are a tremendous resource for understanding the grammatical mechanisms of linguistic change. Dialects are also the storehouse of the heart and soul of culture, history and identity. Delving deep into the nuts and bolts of language, deeper than words and phrases and expressions, down into the grammar, we discover a treasure trove. Beneath the anecdotes and nonce tales are hidden patterns and constraints that are a system unto themselves, reflecting the legacy of regional factions, social groups and human relationships. As language evolves through history, its inner mechanisms are evolving, but not in the same way in every place nor at the same rate in all circumstances --- it will always mirror its own ecology.

・ Tagliamonte, Sali A. Roots of English: Exploring the History of Dialects. Cambridge: CUP, 2013.

2016-05-04 Wed

■ #2564. variety と lect [variety][terminology][style][register][dialect][sociolinguistics][lexical_diffusion][speed_of_change][schedule_of_language_change]

社会言語学では variety (変種)という用語をよく用いるが,ときに似たような使い方で lect という用語も聞かれる.これは dialect や sociolect の lect を取り出したものだが,用語上の使い分けがあるのか疑問に思い,Trudgill の用語集を繰ってみた.それぞれの項目を引用する.

variety A neutral term used to refer to any kind of language --- a dialect, accent, sociolect, style or register --- that a linguist happens to want to discuss as a separate entity for some particular purpose. Such a variety can be very general, such as 'American English', or very specific, such as 'the lower working-class dialect of the Lower East Side of New York City'. See also lect

lect Another term for variety or 'kind of language' which is neutral with respect to whether the variety is a sociolect or a (geographical) dialect. The term was coined by the American linguist Charles-James Bailey who, as part of his work in variation theory, has been particularly interested in the arrangement of lects in implicational tables, and the diffusion of linguistic changes from one linguistic environment to another and one lect to another. He has also been particularly concerned to define lects in terms of their linguistic characteristics rather than their geographical or social origins.

案の定,両語とも "a kind of language" ほどでほぼ同義のようだが,variety のほうが一般的に用いられるとはいってよいだろう.ただし,lect は言語変化においてある言語項が lect A から lect B へと分布を広げていく過程などを論じる際に使われることが多いようだ.つまり,lect は語彙拡散 (lexical_diffusion) の理論と相性がよいということになる.

なお,上の lect の項で参照されている Charles-James Bailey は,「#1906. 言語変化のスケジュールは言語学的環境ごとに異なるか」 ([2014-07-16-1]) で引用したように,確かに語彙拡散や言語変化のスケジュール (schedule_of_language_change) の問題について理論的に扱っている社会言語学者である.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow