2014-11-10 Mon

■ #2023. England の現代英語方言区分 (3) --- Modern Dialects [dialect][bre][flash][family_tree][map]

「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」 ([2012-02-20-1]) 及び「#1030. England の現代英語方言区分 (2)」 ([2012-02-21-1]) で現代イングランドの英語区分を示した.そこで示したのはいわゆる伝統方言 (Traditional Dialects) である.伝統方言は20世紀半ばにはすでに減退しており,21世紀の現在ではその減退が続き,消滅しかかっているといっても過言ではない.一方で,新しいタイプの方言,いわゆる現代方言 (Modern Dialects) が取って代わって若い世代に影響力を及ぼしており,方言としては主流のタイプとなっている.このイングランドの Modern Dialects は,日本語方言学者の井上史雄先生が日本語の伝統方言を置換しつつあるものとして提起した「新方言」に,いくつかの点で比較され,興味深い.

Trudgill (5--6) は,Traditional Dialects に対置するものとしての Modern Dialects あるいは Mainstream Dialects という新種の方言に注目し,その区別を次のように表現している(伝統方言の定義については,[2012-02-20-1]の記事の引用を参照).

Mainstream Dialects, on the other hand, include both the Standard English Dialect and the Modern Nonstandard Dialects. Most native English speakers speak some variety of Mainstream Dialect. These dialects are associated with native speakers outside the British Isles, especially in recently settled areas which speak mixed colonial dialects, such as Australia and most of America and Canada. In Britain, they are particularly associated with those areas of the country from which Standard English originally came --- the southeast of England; with most urban areas; with places which have become English-speaking only relatively recently, such as the Scottish Highlands, much of Wales, and western Cornwall; with the speech of most younger people; and with middle- and upper-class speakers everywhere. The mainstream Modern Nonstandard Dialects differ much less from Standard English and from each other, and are often distinguished much more by the pronunciation --- their accent --- than by their grammar.

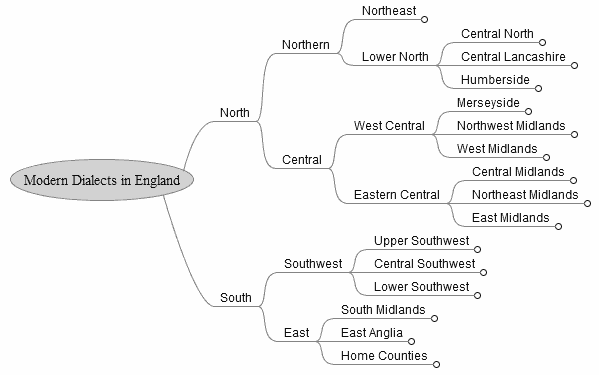

以下に示すのは,Trudgill (66--67) による Modern Dialects の区分である.ノードの開閉もできる Flash 版も作成しみたのでこちらもどうぞ.

*

*

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Blackwell: Malden, MA: 2000.

2014-10-24 Fri

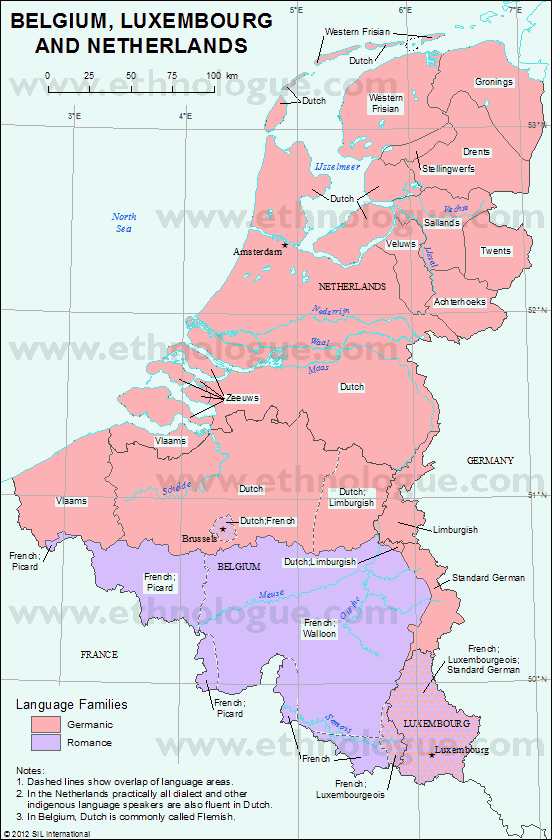

■ #2006. 近現代ヨーロッパで自律化してきた言語 [world_languages][sociolinguistics][dialect][variety]

言語学では,言語と方言を明確に区別することはほぼ不可能である.この古い問題については,「#1522. autonomy と heteronomy ([2013-06-27-1]) や「#1523. Abstand language と Ausbau language」 ([2013-06-28-1]) のほか,世界の特定の地域について「#1499. スカンジナビアの "semicommunication"」 ([2013-06-04-1]),「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]),「#1658. ルクセンブルク語の社会言語学」 ([2013-11-10-1]),「#1659. マケドニア語の社会言語学」 ([2013-11-11-1]) などの記事で取り上げてきた.

ヨーロッパに限っても,歴史を振り返れば,自律的だった言語が他律的な方言の地位に転落したり,逆に他律的だった方言が自律的な言語の地位へ昇格したりということが繰り返されてきた.例えば,前者には中世では自律していた Provençal や Low German が後にそれぞれ French や German の1方言へと転落した事例がある.また,後者には近現代の数世紀より多くの例が挙げられる.Trudgill (128) によれば,これは近代においてヨーロッパで国家の数が増加したことの帰結である.

The rapid increase in the number of independent European nation-states in the past hundred years or so has therefore been paralleled by a rapid growth in the number of autonomous, national and official languages. During the nineteenth century the number rose from sixteen to thirty, and since that time has risen to fifty.

Trudgill (127--28) より,ロシアを除くヨーロッパで1800年までに標準化された国語・公用語・書き言葉として認知されるようになっていた言語を具体的に挙げれば,Icelandic, Swedish, Danish, German, Dutch, English, French, Spanish, Portuguese, Italian, Polish, Hungarian, Greek, Turkish などである.次に,1900年までにその地位を得ていたものは,Norwegian, Finnish, Welsh, Rumanian, Czech, Slovak, Slovene, Serbo-Croat, Bulgarian などだ.最後に,20世紀の間に自律化してきた言語としては Irish Gaelic, Scots Gaelic, Breton, Catalan, Romansch, Macedonian, Albanian, Basque, Luxemburgish などがある.

これらの変種の言語的特性は,自律した言語となる前と後とで大きく変わるところがない.あくまで社会的な地位が変わったということにすぎない.つまり,言語学的な問題ではなく,社会言語学的な問題である.この問題と関連して「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」 ([2012-03-22-1]) で示した「国家≧言語(学)」の意味を改めて玩味したい.同記事の田中からの2つの引用は重要である.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-05-12 Mon

■ #1841. AAVE の起源と founder principle [aave][creole][sociolinguistics][caribbean][dialect][founder_principle]

アメリカのいわゆる黒人英語と呼ばれている英語変種は,学術的には African American Vernacular English (AAVE) と呼ばれている.AAVE の起源を巡ってはクレオール語起源説 (creolist hypothesis) とイギリス変種起源説 (Anglicist hypothesis) が鋭く対立しており,アメリカ英語に関する一大論争となっている.穏健派の間では両仮説を組み合わせた折衷的な見解が支持を得ているようだが,議論の決着は着いていないといってよい.AAVE とその起源を巡る論争の概要については,Trudgill (51--60) 辺りを参照されたい.また,Language Varieties の African American Vernacular English も参考までに.

昨日の記事「#1840. スペイン語ベースのクレオール語が極端に少ないのはなぜか」 ([2014-05-11-1]) で,植民地における homestead stage と plantation stage の区別が言語のクレオール化の可能性と相関しているという仮説を紹介した.この仮説は,AAVE が英語とアフリカ諸語とが混成したクレオール語に由来したとする creolist hypothesis と関わりをもち,Mufwene, Salikolo S. (The Ecology of Language Evolution. Cambridge: CUP, 2001.) がこの観点から論を展開している.Mufwene は,複数の言語変種が行われている植民地社会においては,最初の植民者たち (founders) ,正確にいえば最初の影響力のある植民者の集団の変種が優勢となるという founder principle を唱えた.ここで "founders" とは,新社会の中心にあってオピニオン・リーダーとして機能し,たとえ少数派となっても影響力を保持するとされる集団である.

さて,植民史の homestead stage においては,founders とはヨーロッパ語の標準変種を話す白人たちであり,plantation stage においては,白人からヨーロッパ語を学んだ非標準変種を話す監督係の黒人たちである.founder principle によれば,前者の段階が長ければ長いほどクレオール化は抑制され,逆に後者の段階が長ければ長いほどクレオール化が促進されることになる.この観点から,caribbean の各記事で話題にしてきたように,カリブ海地域では軒並み英語ベースのクレオール語が発生した一方で,北米本土ではAAVEを含めた英語諸変種においてクレオール的な要素が比較的薄いことは注目に値する.というのは,実際にカリブ海地域では plantation stage が長かったのに対して,北米本土では homestead stage が長かったからだ.Millar (166) は,Mufwene の議論を概説した文章で,次のように述べている.

Returning to African American Vernacular English, Mufwene essentially suggests that the plantation environments so crucial to the development of English creoles in the Caribbean were a relatively late feature in the history of African settlement in North America. On plantations, speakers of mainstream Englishes rarely interacted regularly with the slave population, meaning that new varieties of a creole type could develop unchecked. But for a large part of the seventeenth century (and into the eighteenth century in many places), African slaves in North America did not live on large plantations, growing cotton, tobacco or rice, depending on where the plantation was situated. Instead, most lived in much close proximity to their owners and, crucially, indentured servants, essentially temporary slaves of European --- normally English-speaking --- origin, on a much smaller farm. While there might be a number of slaves on the larger farms, the numerical preponderance of Africans associated with later plantations was nowhere in evidence. Mufwene terms this period the homestead stage.

This close proximity did not necessarily make the slaves' lives easier than they were later, but it did make it possible for Africans to learn the dominant language directly and continuously from native speakers in a way which fundamentally differs from the situation in which Africans found themselves in the large Caribbean plantations, where mainstream varieties of English were normally in short supply. It is likely, of course, that the primary influence on the evolving English of Africans during this period was not the language of the prosperous but rather of those with whom they had most contact; in particular, perhaps, the English of the indentured servants.

founder principle は,クレオール化のみならず,方言接触に関する話題にも関わる仮説としても期待できそうだ.方言接触については「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2014-05-08 Thu

■ #1837. ローマ字とギリシア文字の字形の差異 [alphabet][greek][latin][grammatology][map][dialect]

「#1832. ギリシア・アルファベットの文字の名称 (1)」 ([2014-05-03-1]) の記事で,ギリシア・アルファベット (Greek alphabet) の一覧を示した.ローマン・アルファベット (Roman alphabet) と比べると,文字数,字形,音価において若干の違いが見られるが,この違いの背後にどのような事情があったのだろうか.

まず,一般論を述べておくと,ある言語を表記する文字体系を別の言語へ移植・適用するときには,決まって多少の改変が加えられる.とりわけ,音韻体系をもっともよく反映するアルファベットのような音素文字であれば,なおさらである.まったく同じ音韻体系をもっている言語(方言)はないといってよく,既存の文字セットを移植するときには,必ずいくつかの文字の過剰と不足が生じる.そこで,過剰な文字を新しい音価に割り当てたり,新しい文字を創り出すなどの手段が講じられる.しかし,文字には保守的な側面もあり,総文字数を大きく変化させるような事態には至らないことが多い.アルファベット史をみても,およそ20?40文字の範囲に収まっているようである.ギリシア文字→エトルリア文字→ローマ字とアルファベットが伝播してゆく過程でも多少の改変と本質的な不変が見られるが,これは文字の伝播においては普通に観察されることである.

次に具体論に移ろう.古代におけるギリシア・アルファベットは一枚岩ではなく,多数の方言的変種が存在した.これは,古代ギリシア語の話し言葉が多種多様に方言分化していたのと呼応する.よく言われるように,古代ギリシアは諸都市の独立と自足を特徴とし,後のローマとは対照的に統一国家を生み出すことはなかった.話し言葉や文字体系の方言化も,この独立精神と無関係ではない.話し言葉の方言については「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」 ([2013-04-20-1]) で触れたので繰り返さないが,アルファベットの変種については,細かく分類すれば4種類が区別された.ドイツの学者 Kirchhoff による分類で,地図を4種類の色に塗り分けてその分布を示したことにちなみ,それぞれ色の名前で呼称される慣習がある.Green, Red, Dark blue, Light blue の4変種だ.

(1) Green alphabet は,Crete や近隣の島々で行われた変種で,フェニキア・アルファベット (Phoenician alphabet) への追加文字(他変種におけるΦ,Χ,Ψ)を欠いているのが特徴である.

(2) Red alphabet は,Euboea や Laconia で行われた変種で,Φ [ph], Ψ [kh] の追加文字を加えた.また,ΧはΞに代わって [ks] の音価を表わした.Euboea の都市の名を取って Chalcis 型あるいは西方型の変種と呼ばれる.

(3) Dark blue alphabet は,Ionia, Corinth, Rhodes で広く行われた変種で,Φ [ph], Χ [kh], Ψ [ps] の追加文字を加えた.この Ψ [ps] は,Red alphabet のΨ [kh] と音価が異なることに注意.Ionia 型あるいは東方型の変種と呼ばれる.

(4) Light blue alphabet は,Attica で行われた変種である.Φ [ph], Χ [kh] を追加した.Ionia 型の亜種といってよいが,後に標準的な変種となった.

これを2つに大別すれば,Euboea の Chalcis を中心とする西方型と Ionia の Miletus を中心とする東方型に分けられるだろう.フェニキアの商人が去った後,エーゲ海は Chalcis と Miletus の独占舞台となり,両都市は商業的・植民的覇権を争った.Chalcis はトラキアやイタリアに植民して,エトルリア語経由でラテン語に西方型アルファベットを伝えた.一方,Miletus は黒海沿岸地方に植民し,古典ギリシア・アルファベットを確立し,さらにキリル文字などのスラヴ系アルファベットの発展を促した.

ローマン・アルファベットとギリシア・アルファベットの若干の違いは,もととなる変種の違いに起因するということがわかるだろう.大文字でいえば <C> と <Γ>,<D> と <Δ>, <L> と <Λ>,<X> と <Ξ>,<S> と <Σ> の字形の違い,また上述のように <Χ> の音価の [ks] と [kh] の違い,さらに <Η> の音価の [h] と [eː] の違いは,以上の事情による.

参考までに現代ギリシアの地図を掲げておこう.

以上,田中 (57--60) および Comrie et al. (183--87) を参照して執筆した. *

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

・ Comrie, Bernard, Stephen Matthews, and Maria Polinsky, eds. The Atlas of Languages. Rev. ed. New York: Facts on File, 2003.

2014-04-18 Fri

■ #1817. 英語の /l/ と /r/ (2) [phonetics][consonant][rp][dialect][phoneme][r][l]

英語の /l/ と /r/ については,「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]),「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]),「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1]) などで扱ってきた.とりわけ調音について「#1618. 英語の /l/ と /r/」 ([2013-10-01-1]) で概要を記したが,今回は一部重複するものの,それに補足する内容の記事を Crystal (245) に依拠して書く.

前の記事でも見たように,英語の音素 /l/ は,様々な音声として実現される.[l] の基本的な調音は,舌先を歯茎に接し,舌の側面から呼気を抜けさせるものだが,舌のとる形に応じて大きく2種類が区別される.それぞれ "clear l" と "dark l" と呼ばれる.前者 [l] は,前舌が硬口蓋に向かって上がるもので,前母音の響きをもち,RP では母音や [j] の前位置で起こる (ex. leap) .後者 [ɫ] は,後舌が軟口蓋に向かって上がるもので,後母音の響きをもち,RP ではそれ以外の位置で起こる (ex. pool) .ただし,clear l と dark l の分布は,諸変種において様々であり,例えば,Irish の一部であらゆる位置で clear l が聞かれたり,Scots や AmE の多くであらゆる位置で dark l が聞かれる.また,please, sleep のような無声子音の後位置では無声化した [l] が用いられる.そのほか,bottle のように音節主音的な l では,先行する [t] の側面破裂を伴う.Cockney 方言や一部 RP ですら,peel などの dark l が母音化し,[piːo] などとなる.

英語の音素 /r/ は,おそらく変種による差や個人差が最も多い子音だろう.最も普通には有声歯茎接近音 [ɹ] として実現される.d に後続する場合には,舌先が歯茎に限りなく接近し,摩擦音化が生じる (ex. drive) .母音に挟まれた位置やいくつかの子音の後位置で,日本語の典型的なラ行の子音と同じような有声歯茎はじき音 [ɾ] となる (ex. very, sorry, three) .気息を伴う [ph, th, kh] の後位置では無声摩擦音となる (ex. pry, try, cry) .

変種による異音としては,最も有名なのが有声そり舌接近音の [ɻ] で,先行する母音の音色を帯びる.General American に典型的だが,ほかにもイングランド南西部や東南アジアの変種でも聞かれる.有声歯茎ふるえ音の [r] は,Scots や Welsh の一部で聞かれるが,その他の変種でも格調高い発音において現れることがある.そのほか,フランス語やドイツ語で一般的に聞かれる有声口蓋垂摩擦音 [ʁ] あるいは有声口蓋垂ふるえ音 [ʀ] が,イングランド北東方言や一部スコットランド方言でも聞かれ,"Northumbrian burr" と呼ばれることがある(「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]) を参照).最後に,19世紀前半のイングランドで,red を [wed] と発音するように /r/ を [w] で代用することがはやったことを付け加えておこう.

なお,音素としては /r/ ではないが,AmE で matter の t は有声歯茎はじき音 [ɾ] として実現されることが多く,party の t は有声そり舌はじき音 [ɽ] で発音される.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2014-04-13 Sun

■ #1812. 6単語の変異で見る中英語方言 [me_dialect][spelling][map][isogloss][dialect][bre]

本ブログでは,中英語方言に関して,特定の語,形態素,音素の分布に注目した記事として,方言地図とともに「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]),「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]),「#1320. LAEME で見る most の異形態の分布」 ([2012-12-07-1]),「#1622. eLALME」 ([2013-10-05-1]) などを書いてきた(ほかにも,me_dialect の記事を参照).また,一般的な中英語の方言区分図を「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) で示した.

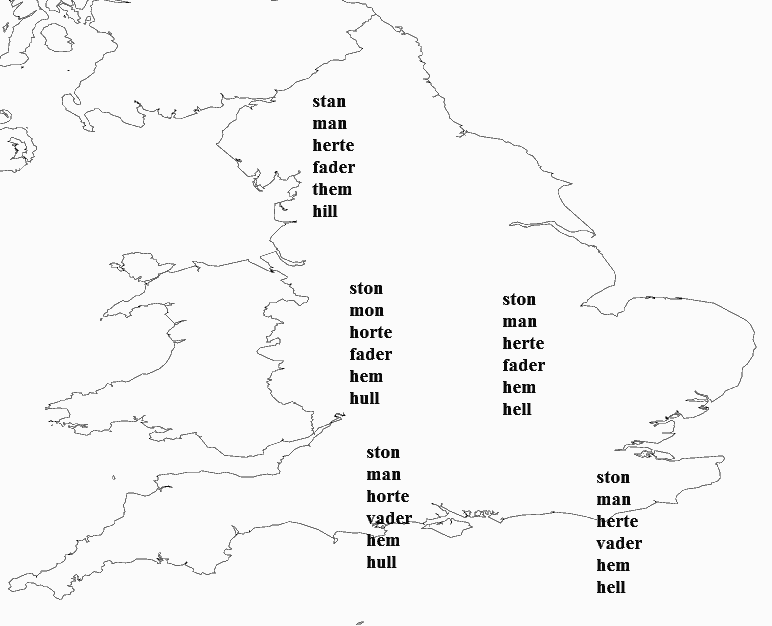

中英語方言に限らないが,方言間を区別する音韻対応と方言線 (isogloss) の複雑さはよく知られている.中英語では LALME や LAEME という詳細な言語地図が出版されているので,その具体的な地図を覗いてみれば一目瞭然である.そこで,大雑把にでも主たる変異や音韻対応(及びそれを反映していると考えられる綴字対応)を理解していると便利だろう.そのような目的で「#1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態」 ([2012-12-28-1]) が役立つが,Lerer (92) の示している簡易方言図も役に立ちそうだ.Lerer は,高い弁別素性をもつ6語 ("stone", "man", "heart", "father", "them", "hill") を選んで,中英語5方言を簡易的に図示した.以下は,Lerer のものを参照して作った図である.

じっくり眺めていると,架空の方言線があちこちに走っているのが 見えてきそうだ.hill -- hell -- hull に見られる母音の変異については,関連して「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) を参照.

当然ながら,中英語の方言区分は,現代イングランド英語の方言区分とも無縁ではない.8つの語による現代の区分は,「#1030. England の現代英語方言区分 (2)」 ([2012-02-21-1]) を参照されたい.

・ Lerer, Seth. Inventing English. New York: Columbia UP, 2007.

2014-03-27 Thu

■ #1795. 方言に生き残る wh の発音 [map][pronunciation][dialect][digraph]

「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1]) で <wh> の綴字と対応する発音について触れた.現代標準英語では,<wh> も <w> も同様に /w/ に対応し,かつてあった区別はない.しかし,文献によると19世紀後半までは標準変種でも区別がつけられていたし,方言を問題にすれば今でも健在だ.私自身もスコットランド留学中には定常的に /hw/ の発音を聞いていたのを覚えている.<wh> = /hw/ の関係が生きている方言分布についての言及を集めてみた.まずは,Crystal (466) から.

One example is the distinction between a voiced and a voiceless w --- as in Wales vs whales --- which was maintained in educated speech until the second half of the nineteenth century. That the change was taking place during that period is evident from the way people began to notice it and condemn it. For Cardinal Newman's younger brother, Francis, writing in his seventies in 1878, comments: 'W for Hw is an especial disgrace of Southern England.' Today, it is not a feature of Received Pronunciation . . ., though it is kept in several regional accents . . . .

OED の wh, n. によると,次のような記述がある.

In Old English the pronunciation symbolized by hw was probably in the earliest periods a voiced bilabial consonant preceded by a breath. This was developed in two different directions: (1) it was reduced to a simple voiced consonant /w/; (2) by the influence of the accompanying breath, the voiced /w/ became unvoiced. The first of these pronunciations /w/ probably became current first in southern Middle English under the influence of French speakers, whence it spread northwards (but Middle English orthography gives no reliable evidence on this point). It is now universal in English dialect speech except in the four northernmost counties and north Yorkshire, and is the prevailing pronunciation among educated speakers. The second pronunciation, denoted in this Dictionary by the conventional symbol /hw/, . . . is general in Scotland, Ireland, and America, and is used by a large proportion of educated speakers in England, either from social or educational tradition, or from a preference for what is considered a careful or correct pronunciation.

さらに,LPD の "wh Spelling-to-Sound" によれば,

Where the spelling is the digraph wh, the pronunciation in most cases is w, as in white waɪt. An alternative pronunciation, depending on regional, social and stylistic factors, is hw, thus hwaɪt. This h pronunciation is usually in Scottish and Irish English, and decreasingly so in AmE, but not otherwise. (Among those who pronounce simple w, the pronunciation with hw tends to be considered 'better', and so is used by some people in formal styles only.) Learners of EFL are recommended to use plain w.

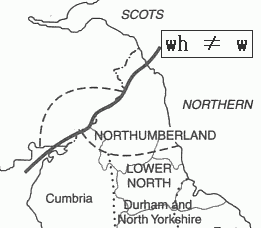

そして,Trudgill (39) にも.

[The Northumberland area, which also includes some adjacent areas of Cumbria and Durham] is the only area of England . . . to retain the Anglo-Saxon and mediaeval distinction between words like witch and which as 'witch' and 'hwitch'. Elsewhere in the country, the 'hw' sound has been lost and replaced by 'w' so that whales is identical with Wales, what with watt, and so on. This distinction also survives in Scotland, Ireland and parts of North America and New Zealand, but as far as the natural vernacular speech of England is concerned, Northumberland is uniquely conservative in retaining 'hw'. This means that in Northumberland, trade names like Weetabix don't work very well since weet suggests 'weet' /wiːt/ whereas wheat is locally pronounced 'hweet' /hwiːt/.

イングランドに限れば,分布はおよそ以下の地域に限定されるということである.

関連して「#452. イングランド英語の諸方言における r」 ([2010-07-23-1]) も参照.イングランド方言全般については,「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」 ([2012-02-20-1]) 及び「#1030. England の現代英語方言区分 (2)」 ([2012-02-21-1]) を参照.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-03-18 Tue

■ #1786. 言語権と言語の死,方言権と方言の死 [sociolinguistics][language_death][linguistic_right][dialect][ecolinguistics]

昨日の記事で「#1785. 言語権」 ([2014-03-17-1]) を扱い,関連する話題として言語の死については language_death の各記事で取り上げてきた.近年,welfare linguistics や ecolinguistics というような考え方が現れてきたことから,このような問題について人々の意識が高まってきていることが確認できるが,意外と気づかれていないのが,対応する方言権と方言の死の問題である.

「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]) その他の記事で,言語学的には言語と方言を厳密に区別することは不可能であることについて触れてきた.そうである以上,言語権と方言権,言語の死と方言の死は,本質的に同じ問題,一つの連続体の上にある問題と解釈しなければならない.しかし,一般には,よりグローバルな観点から言語権や言語の死には関心がある人々でも,ローカルな観点から方言権や方言の死に対して同程度の関心を示すことは少ない.本当は後者のほうが身近な話題であり,必要と思えばそのための活動にも携わりやすいはずであるにもかかわらずだ.Trudgill (195) は,この事実を鋭く指摘している.

Just as in the case of language death, so irrational, unfavourable attitudes towards vernacular, nonstandard varieties can lead to dialect death. This disturbing phenomenon is as much a part of the linguistic homogenization of the world --- especially perhaps in Europe --- as language death is. In many parts of the world, we are seeing less regional variation in language --- less and less dialect variation. / There are specific reasons, particularly in the context of Europe, to feel anxious about the effects of dialect death. This is especially so since there are many people who care a lot about language death but who couldn't care less about dialect death: in certain countries, the intelligentsia seem to be actively in favour of dialect death.

言語の死や方言の死については,致し方のない側面があることは否定できない.社会的に弱い立場に立たされている言語や方言が徐々に消失してゆき,言語的・方言的多様性が失われてゆくという現代世界の潮流そのものを,覆したり押しとどめたりすることは現実的には難しいだろう.淘汰の現実は歴然として存在する.しかし,存続している限りは,弱い立場の言語や方言,そしてその話者(集団)が差別されるようなことがあってはならず,言語選択は尊重されなければならない.逆に,強い立場の言語や方言に関しては,それを学ぶ機会こそ万人に開かれているべきだが,使用が強制されるようなことがあってはならない.上記の引用の後の議論で,Trudgill はここまでのことを主張しているのではないか.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-03-16 Sun

■ #1784. 沖縄の方言札 [sociolinguistics][language_planning][japanese][linguistic_imperialism][dialect][language_shift][language_death][linguistic_right]

「#1741. 言語政策としての罰札制度 (1)」 ([2014-02-01-1]) の記事で沖縄の方言札を取り上げた後で,井谷著『沖縄の方言札』を読んだ.前の記事で田中による方言札舶来説の疑いに触れたが,これはかなり特異な説のようで,井谷にも一切触れられていない.国内の一部の文化人類学者や沖縄の人々の間では,根拠のはっきりしない「沖縄師範学校発生説」 (170) も取りざたされてきたようだが,井谷はこれを無根拠として切り捨て,むしろ沖縄における自然発生説を強く主張している.

井谷の用意している論拠は多方面にわたるが,重要な点の1つとして,「少なくとも表面的には一度として「方言札を使え」などというような条例が制定されたり,件の通達が出たりしたことはなかった」 (8) という事実がある.沖縄の方言札は20世紀初頭から戦後の60年代まで沖縄県・奄美諸島で用いられた制度だが,「制度」とはいっても,言語計画や言語政策といった用語が当てはまるほど公的に組織化されたものでは決してなく,あくまで村レベル,学校レベルで行われた習俗に近いという.

もう1つ重要な点は,「「方言札」の母体である間切村内法(「間切」は沖縄独自の行政区分の名称)における「罰札制度」が,極めて古い歴史的基盤の上に成り立つ制度である」 (8) ことだ.井谷は,この2点を主たる論拠に据えて,沖縄の方言札の自然発生説を繰り返し説いてゆく.本書のなかで,著者の主旨が最もよく現れていると考える一節を挙げよう.

先述したように,私は「方言札」を強権的国家主義教育の主張や,植民地主義的同化教育,ましてや「言語帝国主義」の象徴として把握することには批判的な立場に立つものである.ごく単純に言って,それは国家からの一方的な強制でできた札ではないし,それを使用した教育に関しては,確かに強権的な使われ方をして生徒を脅迫したことはその通りであるが,同時に遊び半分に使われる時代・場所もありえた.即ち強権的であることは札の属性とは言い切れないし,権力関係のなかだけで札を捉えることは,その札のもつ歴史的性格と,何故そこまで根強く沖縄社会に根を張りえたのかという土着性をみえなくする.それよりも,私は「方言札」を「他律的 identity の象徴」として捉えるべきだと考える.即ち,自文化を否定し,自分たちの存在を他文化・他言語へ仮託するという近代沖縄社会の在り方の象徴として捉えたい.それは,伊波が指摘したように,昨日今日にできあがったものではなく,大国に挟まれた孤立した小さな島国という地政学的条件に基盤をおくものであり,近代以前の沖縄にとってはある意味では不可避的に強いられた性格であった. (85--86)

井谷は,1940年代に本土の知識人が方言札を「発見」し,大きな論争を巻き起こして以来,方言札は「沖縄言語教育史や戦中の軍国主義教育を論じる際のひとつのアイテムに近い」 (30) ものとして,即ち一種の言説生産装置として機能するようになってしまったことを嘆いている.実際には,日本本土語の教育熱と学習熱の高まりとともに沖縄で自然発生したものにすぎないにもかかわらず,と.

門外漢の私には沖縄の方言札の発生について結論を下すことはできないが,少なくとも井谷の議論は,地政学的に強力な言語に囲まれた弱小な言語やその話者がどのような道をたどり得るのかという一般的な問題について再考する機会を与えてくれる.そこからは,言語の死 (language_death) や言語の自殺 (language suicide),方言の死 (dialect death), 言語交替 (language_shift),言語帝国主義 (linguistic_imperialism),言語権 (linguistic_right) といったキーワードが喚起されてくる.方言札の問題は,それがいかなる仕方で発生したものであれ,自らの用いる言語を選択する権利の問題と直結することは確かだろう.

言語権については,本ブログでは「#278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化」 ([2010-01-30-1]),「#280. 危機に瀕した言語に関連するサイト」 ([2010-02-01-1]),「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]),「#1657. アメリカの英語公用語化運動」 ([2013-11-09-1]) などで部分的に扱ってきたにすぎない.明日の記事はこの話題に注目してみたい.

・ 井谷 泰彦 『沖縄の方言札 さまよえる沖縄の言葉をめぐる論考』 ボーダーインク,2006年.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2013-12-12 Thu

■ #1690. pidgin とその関連語を巡る定義の問題 [pidgin][creole][lingua_franca][dialect][koine][terminology]

「#444. ピジン語とクレオール語の境目」 ([2010-07-15-1]) の記事で,pidgin の creole の区別が程度の問題であることをみた.一方で,pidgin も creole も,「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) で話題にした koiné とともに,lingua_franca として機能しうることを,「#1391. lingua franca (4)」 ([2013-02-16-1]) の記事で確認した.そこでは,lingua franca は,trade language, contact language, international language, auxiliary language, mixed language など複数の種類に区別されるという議論だったが,Gramley はこれらの用語の指示対象の間に異なる関係を想定しているようだ.Gramley (219) はピジン語とその関連用語との区別を,contact, marginal, mixed, non-native, reduced という5つのパラメータを用いて以下のように示している.

| contact | marginal | mixed | non-native | reduced | |

|---|---|---|---|---|---|

| trade jargon | yes | yes | yes | yes | yes |

| pidgin | yes | yes | yes | yes | yes/no |

| lingua franca | yes | yes | no | yes/no | yes |

| koiné | yes | no | yes | no | yes/no |

| dialect | no | yes/no | no | no | no |

| creole | no | no | no | no | no |

それぞれのパラメータを解説すると,contact は接触変種として発達してきたかどうか,marginal は使用される状況が制限されているかどうか,mixed は複数の変種の要素が混じり合っているか,non-native は主として非母語話者によって話されているか,reduced は言語的に簡略化しているか,ということである.

当然ながらそれぞれの値が yes なのか no なのかが重要となってくるが,ここに定義の問題が関わってくる.例えば,pidgin の行を横に見ると,yes, yes, yes, yes, yes/no という値の並びとなっているが,これは pidgin を定義していることになるのだろうか,それとも pidgin を記述していることになるのだろうか.yes だけからなる trade jargon を一方の端に設定し,no だけからなる creole をもう一方の端に設定して,その間に様々なタイプを位置づけたということなのかもしれない.

上記の疑問があるのだが,とりあえずこの問題は横に置いておくとして,「#1681. 中英語は "creole" ではなく "creoloid"」 ([2013-12-03-1]) で取り上げた "creoloid" というタイプの変種をこの表の中に位置づけるとすると,どこに収まるだろうかと考えてみた.だが,考えれば考えるほど,それぞれのパラメータの指す内容が分からなくなってきた.そもそも,creole が contact や mixed で no の値を取るということはどういうことなのか.それぞれのタイプの定義の問題以前に,パラメータの定義の問題となってしまうようである.

それぞれの用語とその指示対象が弁別素性によってうまく切り分けられるのであればよいが,そううまくいかないように思われる.pidgin とその関連語を巡る定義の問題は難しい.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2013-11-23 Sat

■ #1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization [koine][dialect][accommodation_theory][terminology][variation][geography][demography][me_dialect][koineisation][dialect_mixture][dialect_levelling][dialect_contact]

互いに通じるが異なる方言を話す者どうしが接触する場合には,しばしば互いに自らの方言の特徴を緩和させ,言語項目を歩み寄らせる accommodation の作用が観察される.しかし,このような交流が個人レベルではなくより大きな集団レベルで生じるようになると,dialect contact (方言接触) と呼ぶべき現象となる.dialect contact は,典型的には,方言境界での交流において,また都市化,植民地化,移民といった過程において生じる.

dialect contact の結果,ある言語項目はこちらの方言から採用し,別の言語項目はあちらの方言から採用するといったランダムに見える過程,すなわち dialect mixture を経て,人々の間に方言の混合体が生まれる.

この方言の混合体から1--2世代を経ると,各言語項目の取り得る変異形が淘汰され,少数の(典型的には1つの)形態へと落ち着く.ヴァリエーションが減少してゆくこの水平化過程は,dialect levelling と呼ばれる.

dialect levelling (および平行して生じることの多い簡略化 (simplification) の過程)を経て,この新たな方言は koiné として発展するかもしれない (koinéization) .さらに,この koiné は,標準語形成の基盤になることもある.

さて,dialect contact から koinéization までの一連の流れを,Trudgill (157) により今一度追ってみよう.

The dialect mixture situation would not have lasted more than a generation or possibly two, and in the end everybody in a given location would have ended up levelling out the original dialect difference brought from across the Atlantic and speaking the same dialect. This new dialect would have been 'mixed' with respect to its origins, but uniform in its current characteristics throughout the community. Where dialect levelling occurs in a colonial situation of this type --- or in the growth of a new town, for instance --- and that leads to the development of a whole new dialect, the process is known as koinéization (from the Ancient Greek word koiné meaning 'general, common').

歴史的に確認される koinéization の例を挙げておこう.用語の起源ともなっているが,古代ギリシア語の Attic 方言は典型的な koiné である.中世ラテン語の俗ラテン語も,koinéization により生じた.また,17世紀前期にイギリスからアメリカへ最初の植民がなされた後,数世代の間に植民地で生じたのも,koinéization である.同じ過程が,様々な英語方言話者によるオーストラリア植民やニュージーランド植民のときにも生じた.さらに,近代の都市化の結果として生じた英米都市方言も,多くが koiné である.

英語史上で dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koinéization の過程が想定されるのは,14世紀後半のロンドン英語においてだろう.様々な方言話者が大都市ロンドンに集まり,dialect mixture と dialect levelling が起こった.この結果として,後に標準語へと発展する変種の原型が成立したのではないか.現代英語で busy, bury, merry の綴字と発音の関係が混乱している背景にも,上記の一連の過程が関与しているのだろう.

busy, bury, merry 等の問題については,「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]),「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1]),「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]),「#1245. 複合的な選択の過程としての書きことば標準英語の発展」 ([2012-09-23-1]),「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1]),「#1561. 14世紀,Norfolk 移民の社会言語学的役割」 ([2013-08-05-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-11-10 Sun

■ #1658. ルクセンブルク語の社会言語学 [sociolinguistics][dialect][diglossia][map][solidarity]

Luxembourg は,「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」 ([2013-01-30-1]) の例にもれず多言語使用国である.しかし,同国の言語状況は他の多くの国よりも複雑である.Luxemburgish, German, French の3言語による,diglossia ならぬ triglossia 社会として言及できるだろう.

Luxembourg は人口50万人ほどの国で,国民の大多数が同国のアイデンティティを担うルクセンブルク語を母語として話す.この言語は言語的にはドイツ語の1変種ということも可能なほどの距離だが,話者たちは独立した1言語であると主張する.また,政府もそのような公式見解を示している(1984年以来,3言語を公用語としている).裏を返せば,標準ドイツ語などの権威ある言語変種に隣接した類似言語 (Ausbau language) は,常に独立性を脅かされるため,それを維持し主張するためには国家の後ろ盾が必要だということだろう(関連して「#1522. autonomy と heteronomy ([2013-06-27-1]) および「#1523. Abstand language と Ausbau language」 ([2013-06-28-1]) の記事を参照).

このようにルクセンブルク語はルクセンブルクの主要な母語として機能しているが,あくまで下位言語として機能しているという点に注意したい,対する上位言語は標準ドイツ語である.児童向け図書,方言文学,新聞記事を除けばルクセンブルク語が書かれることはなく,厳密な正書法の統一もない.一般的に読み書きされるのは標準ドイツ語であり,そのために子供たちは標準ドイツ語を学校で習得する必要がある.学校では,標準ドイツ語は教育の媒介言語としても導入されるが,高等教育に進むと今度はフランス語が媒介言語となる.この国ではフランス語は最上位の言語として機能しており,高等教育のほか,議会や多くの公共案内標識でもフランス語が用いられる.つまり,典型的なルクセンブルク人は,日常会話にはルクセンブルク語を,通常の読み書きには標準ドイツ語を,高等教育や議会ではフランス語を使用する(少なくとも)3言語使用者であるということになる (Trudgill 100--01) .Wardhaugh (90) が引用している2002年以前の数値によれば,国内にルクセンブルク語話者は80%,ドイツ語話者は81%,フランス語話者は96%いるという.

上記のように,ルクセンブルク語はルクセンブルクにおいて主要な母語かつ下位言語として機能しているわけだが,同言語のもつもう1つの重要な社会言語学的機能である "solidarity marker" の機能も忘れてはならないだろう.

ルクセンブルクの言語については,Ethnologue の Luxembourg を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

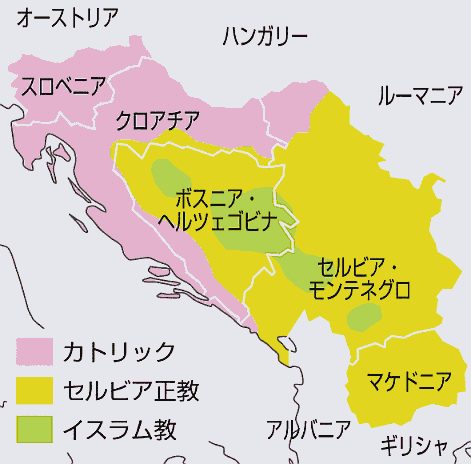

2013-10-19 Sat

■ #1636. Serbian, Croatian, Bosnian [sociolinguistics][map][dialect][language_or_dialect][dialect_continuum]

3年前の夏に,ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) とクロアチア (Croatia) を旅した.内戦の爪痕の残るサラエボ (Sarajevo) の市街を歩き,洗練された都ザグレブ (Zagreb) を散策し,「アドリア海の真珠」と呼ばれる世界遺産に指定された風光明媚な要塞都市ドゥブロブニク (Dubrovnik) で水浴した.しかし,観光客にとっては平和に見えるこの地域は,現在に至るまで歴史的に争いの絶えない,文字通り世界の火薬庫であり続けてきた.とりわけ1990年代初頭の内乱と続く旧ユーゴスラヴィア解体以来,皮肉にも,この地域は Language is a dialect with an army and a navy. の謂いを最もよく体現する,社会言語学において最も有名な地域の1つとなっている.

1918年に建国した旧ユーゴは当初から多民族・多言語国家だった.北東部のハンガリー語や南西部のアルバニア語を含む少数言語が多く存在したが,主として話されていたのはいずれも南スラブ語群(「#1469. バルト=スラブ語派(印欧語族)」の記事[2013-05-05-1]を参照)の成員であり,互いに方言連続体 (dialect_continuum) を構成していた.マケドニア語方言とスロヴェニア語方言を除き,これら南スラヴ系の方言群は,主要な2民族の名前をとって公式には Serbo-Croatian とひとくくりに呼ばれた.

南スラブ民族の団結を目指したこの国は,主として民族と宗教の観点から大きく3派に分れていた.西のクロアチア (Croatia) はカトリック教徒で,表記にラテン文字を用い,経済的にも比較的豊かである.東のセルビア (Serbia) はギリシャ聖教徒であり,キリル文字を用い,政治的には最も優位である(「#1546. 言語の分布と宗教の分布」 ([2013-07-21-1]) を参照).中部のボスニア・ヘルツェゴビナはイスラム教徒が多く,独自の文化をもっている(最新ではないが,この地域の宗教の分布を示す地図を以下に掲げる).このように社会的背景は異なるものの,3者はいずれも同じ Serbo-Croatian を話していた.文法と発音について大きく異なるところがなく,語彙の選択においてそれぞれに好みがあるが,完全に相互理解が可能である.外部から眺めれば,1つの言語とみて差し支えない.

しかし,1990年代初頭に,セルビア人の政治的優勢と専制を嫌って,他の民族が次々と独立ののろしを上げた.1991年に Slovenia と Croatia と Macedonia が,1992年に Bosnia and Herzegovina が独立を宣言した.セルビアとモンテネグロによる新ユーゴスラヴィアは2006年にモンテネグロ (Montenegro) の独立をもって終焉し,さらに2008年にセルビアからコソボ (Kosovo) が独立するという込み入った分裂過程を経ている.

現在のこの地域の言語事情,とりわけ言語名を巡る状況も同様に複雑である.旧ユーゴが解体した以上,旧ユーゴの公式の言語名である Serbia-Croatian を用いることはできない.当然,セルビア人は Serbian と呼びたいだろうし,クロアチア人は Croatian と呼びたいだろう.一方,これらと事実上同じ言語を話すボスニア人にとっては,その言語を Serbia-Croatian, Serbian, Croatian のいずれの名称で指すこともためらわれる.そこで,Bosnian という呼称が新たに生まれることになる.つまり,旧ユーゴ分裂という政治的な過程により,言語学的には1つとみなされてよい(実際に1つとみなされていた)言語が,名称上3つの異なる言語 (Serbian, Croatian, Bosnian) へと分かれたのである.まさに,Language is a dialect with an army and a navy である.

政治的に分離してからは,セルビアとクロアチアは「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]) の政策に従い,互いに相手の言語を想起させる語彙を新聞や教科書から排除するという言語計画を進めてきた.両者はまたトルコ系語彙の排除も進めているが,ボスニア・ヘルツェゴビナではむしろトルコ系語彙を好んで使うようになっている.

以上,Trudgill (46--48) および Wardhaugh (27--28) を参照して執筆した.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-10-03 Thu

■ #1620. 英語方言における /t, d/ 語尾音添加 [phonetics][dialect][dialectology][consonant]

「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) で,語尾音添加 (paragoge) の例として,語末の /n/ や /s/ の後に /t/ や /d/ が挿入されるものが多いとして,ancient, tyrant, parchment; sound; against, amidst, amongst, betwixt, whilst などを挙げた(とりわけ -st 語群については ##508,509,510,739,1389,1393,1394,1399,1554,1555,1573,1574,1575 の記事を参照).

s の後に t が添加されやすい調音音声学的な根拠は,「#1575. -st の語尾音添加に関する Dobson の考察」 ([2013-08-19-1]) で Dobson (§437) が述べているように,"at the end of the articulation of [s] the tip of the tongue is raised slightly so as to close the narrow passage left for [s], and the stop [t] is thus produced" ということだが,この語尾音添加がどの単語において生じるかは予測できない.n の後の t, d の添加も,調音点が同じであるという同器性の観点から一応の説明は可能だが,どの単語において語尾音添加が実現するのかは,やはり予測不能である.

同じ #1575 の記事では,Wright が近代英語方言からの例をいくつか挙げていると言及した.実際に Wright (§295) に当たってみると,そこでは語末の t の挿入だけでなくその脱落も一緒に議論されていた.予想されるとおり,脱落のほうが頻繁に観察されるようだ.イギリス諸島の諸方言で,語末の st から t が脱落している例が見られる (ex. beas(t), betwix(t), fas(t), jois(t), las(t), nex(t)) .そして,k, p の後でもスコットランドの諸方言で t の脱落が見られる (ex. fak(t), strik(t), korek(t), temp(t), bankrup(t)) .さらに,f の後の脱落もマン島方言などで drif(t), lif(t), wef(t) などに見られる.最後に,n の後の脱落は,諸方言で sergean(t), serpen(t), servan(t), warran(t) などの語において頻繁に生じている.

一方,問題の語末の t の挿入のほうだが,脱落ほど広範ではないものの,少数の方言で次のような語に観察される.以下,標準化した綴字で,sermon(t), sudden(t), vermin(t), scuf(t) (scruff), telegraph(t), ice(t), nice(t), hoarse(t), once(t), twice(t).脱落の場合と同様に n, f, s の後位置が多いことから,挿入と脱落は互いに揺れ合う関係と見てよいだろう.なお,標準語に入っているものとしては,ancient (< Fr. ancien), pheasant (O.Fr. faisan) がある.

d の語尾音添加についても,Wright (§306) から例を拾っておこう.この音韻過程は,l, n, r の後位置で,主として Yorkshire より南の方言において時折見られるとされる.feel(d), idle(d), mile(d), school(d), soul(d), born(d), drown(d), gown(d), soon(d), swoon(d), wine(d), yon(d), scholar(d).

上記の語尾音添加の例をみる限り,調音音声学的な根拠および傾向は認められるが,どの語において実現されるかを予測することは,やはり不可能のようだ.個々のケースにおいて,他の諸要因が関与し,結果として語尾音が添加されたということだろう.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2013-06-27 Thu

■ #1522. autonomy と heteronomy [sociolinguistics][dialect][variety][terminology][language_or_dialect][dialect_continuum]

言語学および社会言語学の古典的な問題の1つに,言語 (language) と方言 (dialect) の境界という問題がある.この境界を言語学的に定めることは,多くの場合,きわめて難しい([2013-06-05-1]の記事「#1500. 方言連続体」を参照).この区別をあえてつけなくて済むように "a linguistic variety" (言語変種)という便利な術語が存在するのだが,社会言語学的にあえて概念上の区別をつけたいこともある.その場合,日常用語として実感の伴った「言語」と「方言」という用語を黙って使い続けてしまうという方法もあるが,それでは学問的にあえて区別をつけたいという主張が薄まってしまうきらいがある.

そこで便利なのが,標題の autonomy と heteronomy という一対の概念だ.autonomous な変種とは,内からは諸変種のなかでもとりわけ権威ある変種としてみなされ,外からは独立した言語として,すなわち配下の諸変種を束ねあげた要の変種を指す.一方,heteronomous な変種とは,内からも外からも独立した言語としての地位を付されず,上位にある autonomous な変種に従属する変種を指す.比喩的にいえば,autonomy とは円の中心であり,円の全体でもあるという性質,heteronomy とはその円の中心以外にあって,中心を指向する性質と表現できる.

この対概念をよりよく理解できるように,Trudgill の用語集からの説明を示そう.

autonomy A term, associated with the work of the Norwegian-American linguist Einar Haugen, which means independence and is thus the opposite of heteronomy. Autonomy is a characteristic of a variety of a language that has been subject to standardisation and codification, and is therefore regarded as having an independent existence. An autonomous variety is one whose speakers and writers are not socially, culturally or educationally dependent on any other variety of that language, and is normally the variety which is used in writing in the community in question. Standard English is a dialect which has the characteristic of autonomy, whereas Cockney does not have this feature. (12)

heteronomy A term associated with the work of the Norwegian-American linguist Einar Haugen. Dependence --- the opposite of autonomy. Heteronomy is a characteristic of a variety of a language that has not been subject to standardisation, and which is not regarded as having an existence independent of a corresponding autonomous standard. A heteronomous variety is typically a nonstandard variety whose speakers and writers are socially, culturally and educationally dependent on an autonomous variety of the same language, and who look to the standard autonomous variety as the one which naturally corresponds to their vernacular. (58)

日常用語としての「言語」と「方言」が指示するものの性質をそれぞれ autonomy vs heteronomy として抽出し,その性質を形容詞 autonomous vs heteronomous として記述できるようにしたのが,この新しい概念と用語の利点だろう.言語と方言の区別,標準変種と非標準変種の区別という問題を,社会的な独立と依存という観点からとらえ直した点が評価される.関連して,Romain (14--15) の解説も有用.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: OUP, 2003.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-07 Fri

■ #1502. 波状理論ならぬ種子拡散理論 [dialect][isogloss][methodology][wave_theory][geography]

なぜ言語には変種が存在するのかという問題について,時間と変化を強調する従来の系統樹モデルへのアンチテーゼとして,地理と拡散を強調する波状モデルが提案されてきたことは,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) を始め,wave_theory の各記事で取り上げてきた.

波状説によれば,革新的な言語項目 (linguistic item) の各々は,池に投げ込まれた石のように,地理的に波状に拡散してゆく.言語項目によって波紋の中心の位置は異なるし,波の強さも異なるし,持続時間も異なるため,結果として波紋の影響の及ぶ範囲もバラバラとなり,入り組んだ複数の等語線 (isogloss) が描かれることになるのが常である.

しかし,言語項目の拡散を波紋の広がりに喩えることができるのは,ここまでである.波紋の広がり方や止まり方は力学的,機械的に説明できるかもしれないが,言語項目の拡散はある話者(集団)がそれを積極的に採用すれば広がり続け,そうでなければ止まるという社会心理的な要因に依存する(「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) を参照).また,拡散する言語項目は,必ずしも革新的なものである必要はない.古くからそこにあった言語項目が,あるとき拡散の中心地として機能し始めるということもありうるのである.「投げ込まれた石」「機械的な波紋の広がり」の比喩のみでは,不十分ということになる.

そこで,Hudson (41) は,代替案として,印象的な種子拡散理論というべきものを提起した.

Because of these reservations it seems best to abandon the analogy of the stones dropping in a pool. A more helpful analogy would perhaps be one involving different species of plants sown in a field, each spreading outwards by dispersing its seeds over a particular area. In the analogy, each item would be represented by a different species, with its own rate of seed dispersal, and an isogloss would be represented by the limit of spread of a given species. Different species would be able to coexist on the same spot (a relaxation of the normal laws of botany), but it might be necessary to designate certain species as being in competition with one another, corresponding to items which provide alternative ways of saying the same thing (like the two pronunciations of farm). The advantages of this analogy are that there is no need for the distribution of species in a field to be in constant change with respect to every item, and that every item may be represented in the analogy, and not just those which are innovative.

In terms of this analogy, a linguistic innovation is a new species which has arisen (either by mutation or by being brought in from outside), and which may or may not prosper. If it does, it may spread and replace some or all of its competitors, but if it does not it may either die out or remain confined to a very small area of the field (i.e. to a very small speech community). Whether or not a species thrives depends on how strongly its representatives grow (i.e. on the power and influence of its speech community): the bigger the plants, the more seeds they produce, and the better the chances of the species conquering new territory.

このアイデアは,Hudson (48--49) が別に提案する,従来の "variety-based view of language" に代わるところの "item-based view of language" とも符合する.いずれの説も,個々の言語項目に社会的な役割を認めるという Hudson の言語観が色濃く反映されている.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-06-06 Thu

■ #1501. 方言連続体か方言地域か [dialect_continuum][geography][dialect]

昨日の記事「#1500 方言連続体」 ([2013-06-05-1]) で,方言連続体 (dialect continuum) と方言地域 (dialect area) の関係を巡る理論的な問題に触れた.その際に Heeringa and Nerbonne に言及したが,彼らは計量的な手法でこの問題に迫ろうとした.Heeringa and Nerbonne は,西ゲルマン方言連続体の一部をなすオランダ北東岸に沿った27の村々を対象に20世紀に行なわれた方言調査(Reeks nederlands(ch)e dialectatlassen (RND) comp. Blancquaert and Peé (1925--82)) のデータに基づいて,125を超える語彙項目の音韻変異に注目し,計量分析を施した (dialectometry) .音韻変異の幅を測定する方法としては,"Levenshtein distance" が採用されている.

分析の詳細は割愛するが,結論としては地理的な距離と音韻変異の幅の間に強い相関関係があることが示された.

There is a strong correlation between the phonological distance and the logarithm of geographic distance (.9), accounting for 81% of the variation in pronunciation. (396)

ただし,強い相関関係があるとはいっても,完全な相関関係ではない以上,すべての隣村どうしが同じようにスムーズな連続体をなすわけではなく,多少のでこぼこがある.つまり,隣り合う2つの村の間にある程度の断絶が認められるケースがあり,その場合,想像上の断絶線の両側には異なる方言地域が広がっていると考えることもできるわけである.

. . . we see that phonological distances can mostly be explained by geographic distance. This justifies the continuum perspective. In those cases where a dialect distance between successive points is significantly higher than would be expected on the basis of geographic distances, we may encounter a dialect border. This justifies the area perspective. (387)

方言連続体と方言地域とは理論的に相容れない概念のように思われるかもしれないが,いずれの概念も言語的な差分は前提としているのである.その差分を限りなく小さいものとみれば連続性を語れるし,比較的大きいものとみれば断絶を,すなわち方言地域を語れることになる.つまるところ見方の問題であり,程度の問題ということなのかもしれない.Heeringa and Nerbonne の結論も,この理論的問題がとらえ方の問題であることを指摘している.

. . . the dialect landscape . . . may be described as a continuum with varying slope or, alternatively, as a continuum with unsharp borders between dialect areas. (399)

・ Heeringa, Wilbert and John Nerbonne. "Dialect Areas and Dialect Continua." Language Variation and Change 13 (2001): 375--400.

2013-06-05 Wed

■ #1500. 方言連続体 [dialect_continuum][dialect][geography][isogloss][map][terminology][language_or_dialect]

方言どうしの境界線(あるいは時に言語どうしの境界線)は,必ずしも明確に引けるとは限らない.否,多くの場合,方言線は多かれ少なかれ恣意的である.「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) で述べたように,等語線 isogloss が太い束をなすところに境界線が引かれるとするのが一般的ではあるが,絶対的な基準はないといってよい.

ある旅行者が地理的に連続体をなすA村からZ村へと歩いてゆく旅を想像すると,A村の言語とB村の言語とは僅少な差しかなく,B村とC村,C村とD村も同様だろう.旅行者は,各々の言語的な差異にはほとんど気付かずに歩いて行き,ついにZ村に達する.ところが,客観的にA村とZ村の言語を比べると,明らかに大きな差異があるのである.村から村への言語差はデジタルではなくアナログであり,旅行者が体験したのは方言連続体 (dialect continuum) にほかならない.世界各地に方言連続体が存在するが,ヨーロッパだけを見ても複数の方言連続体が見られる.以下は,Romain (12) の図を参考にして作った方言連続体の地図である.

この地図は,例えばイタリア南端からフランス北部のカレーまで,あるいはアムステルダムからウィーンまで,方言連続体を旅することができるということを意味する.

方言連続体を示す地域の限界は,波線で示された国境線と一致することもあれば一致していないこともある.これは,隣り合う2つの村が国境を挟んでいるからといって,必ずしも大きく異なる言語を用いているというわけではないということを示すと同時に,場合によっては同一国内の隣り合う2つの村でも言語の断絶があり得るということを示す.

方言連続体に関しては,理論的な問題がある.A, B, C, . . . Zの村々が方言連続体を構成していると想定した場合,それぞれの村の内部では一様な言語が行なわれていると考えてよいのだろうか.あるいは,村の西端と中央と東端とではミクロな方言連続体が存在しているのだろうか.もしA村とB村がそれぞれ言語的に一様だと仮定するならば,A村は1つの方言地域 (dialect area) を構成し,B村はもう1つの方言地域を構成するということになり,A村の方言とB村の方言の間には連続体ではなく小さいながらも断絶が想定されるということにならないだろうか.方言連続体という概念と方言地域という概念はどのように関連しているのだろうか.この理論的問題は,Chambers and Trudgill の問題として,Heeringa and Nerbonne によって取り上げられている.

Chambers and Trudgill (1998) introduced an interesting puzzle, one that is related to whether dialects should be viewed as organized by areas or via a geographic continuum. They observed that a traveller walking in a straight line notices successive small changes from village to village, but seldom, if ever, observes large differences. This sounds like a justification of the continuum view . . . . (376)

いかに方言連続体が生じるか,なぜ方言が存在するのかという問題については,「#1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明」 ([2012-11-20-1]) の記事も参照.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ Heeringa, Wilbert and John Nerbonne. "Dialect Areas and Dialect Continua." Language Variation and Change 13 (2001): 375--400.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1998.

2013-06-04 Tue

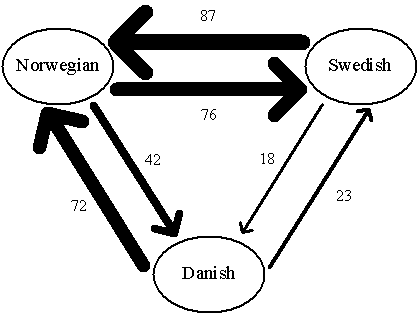

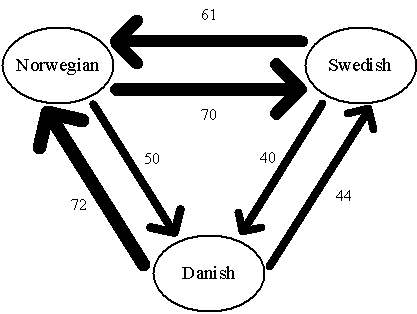

■ #1499. スカンジナビアの "semicommunication" [bilingualism][dialect][old_norse][map][language_or_dialect]

互いに通じるようで通じない,似ているようで似ていない言語あるいは方言の話者による相互コミュニケーションを,Haugen は "semicommunication" と名付けた.互いにある程度は通じるといわれるスカンジナビアの北ゲルマン諸語(以下の地図を参照)を念頭に置いての名付けである.Haugen は,ノルウェー,スウェーデン,デンマークの3カ国から互いの言語の理解度に関するアンケート調査を実施し,それぞれの言語に関する semicommunication の現状と問題点を明らかにした.1972年のやや古い調査なので,その結果が2013年現在どの程度あてはまるのか不明だが,言語と方言の区別が必ずしも話者の相互理解可能性に依存するわけではないという社会言語学の一般的見解を理解するうえで価値ある研究である.

アンケートでは直接に言語に関わる質問項目ばかりではなく,個人に関する社会的な質問項目も多く含まれていた.詳細は割愛するが,Haugen (225) の図を改変し,3言語母語話者の互いの semicommunication の度合いを図示してみた.まずは,初めて相手の言語を聞いて理解が容易である(正確には「すべて理解できる」と「少数の語を除いてすべて理解できる」)と答えた人の割合から.

この図から様々なことがわかる.デンマーク語とスウェーデン語の間には大きな理解の困難がある.スウェーデン語とノルウェー語の間には相当程度の相互理解がある.ノルウェー語とデンマーク語の間の理解度は中間的だが,後者が前者を理解する程度のほうが逆よりも大きい.

ノルウェーとデンマークは前者による政治的支配の歴史があり,互いの言語に語彙の共通項も多いが,発音が非常に異なるために,理解度は著しく高くはない.デンマーク人によるノルウェー語の理解度が相対的に高いのは,ノルウェー語のほうが綴字と発音の関係が緊密であるために,デンマーク人は綴字を経由して自言語へ翻訳しやすいのではないかとも考えられる.

次は,互いの言語を理解できるかという質問に対して "yes", "no", "fairly well" の3択で答えてもらった結果,"yes" と答えた人の割合である.こちらの図では,3言語の間の理解度がより安定したものとして示されている.

個人の理解度には出身地,受けてきた教育の程度,互いの国への訪問の頻度などが複雑に関与しているので,一般化は難しいものの,およその傾向はつかめるだろう.北欧3国で最もコミュニケーション上の問題を抱えているのは,デンマーク人であることがわかる.

Haugen は,発音の相違がコミュニケーションを阻害する主要因であることを認めながらも,互いの言語に対する態度 (linguistic attitude) の役割も見逃すことはできないと明言している.

Even though mutual comprehension is basically a matter of language distance, we cannot entirely discount the effect of mutual social attitudes in reducing or enhancing the will to understand. (227)

互いの言語に対する好悪をアンケート (228) で確かめると,デンマーク語を好むと答えたスウェーデン人は0%,ノルウェー人は2%にとどまっている.また,デンマーク人の41%がノルウェー語,42%がスウェーデン語を好ましく思うと答えている.デンマーク語は自他ともに,北欧3言語のなかで相対的に低く見られているといえよう.一方,数値で見る限り,ノルウェー語とスウェーデン語は互いに好ましく思っている.このような言語態度には,デンマークの政治的地位の相対的な低さが反映されている可能性がある.

semicommunication には,言語的な差異が作用しているのはもちろんだが,社会言語学的な要因である言語態度の温度差も効いているとする Haugen の見解は正しいだろう.これらが互いに異なる方言ではなく異なる言語と呼ばれるのには,言語態度の温度差も関わっているのである.逆に,言語態度に温度差が少なければ,中国語の諸変種がそうであるように,話し言葉では互いに通じないにもかかわらず,方言と呼ばれ得るのかもしれない."what" に相当するおよそ同じ発音の語がノルウェー語では hva, スウェーデン語では vad, デンマーク語では hvad と綴られる(1906年以前はいずれも hvad だった)のに対し,中国語諸方言では発音が著しく異なっていても同じ漢字で書き表わされるという事実は,実に対照的である.

ゲルマン諸方言の間の semicommunication といえば,古英語話者と古ノルド語話者がどのくらい理解し合えたのかという問題は,英語史の重要な関心事である.そこでも言語的差異だけでなく,互いにどのような言語態度をもっていたかという点が関与してくるだろう.

・ Haugen, Einar. "Semicommunication: The Language Gap in Scandinavia." The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen. Stanford, CA: Stanford UP, 1972. 215--36.

2013-05-17 Fri

■ #1481. カンナダ語にみる社会方言差と地域方言差の逆ピラミッド [sociolinguistics][variation][dialect][map]

[2013-01-15-1]の記事「#1359. 地域変異と社会変異」で触れたが,インド南部 Karnataka 州を中心に用いられる Dravida 語派に属する Kannada 語には,社会方言差と地域方言差に関して主要な英語社会に見られるのとは逆のパターンが観察される (Trudgill 25--26) .

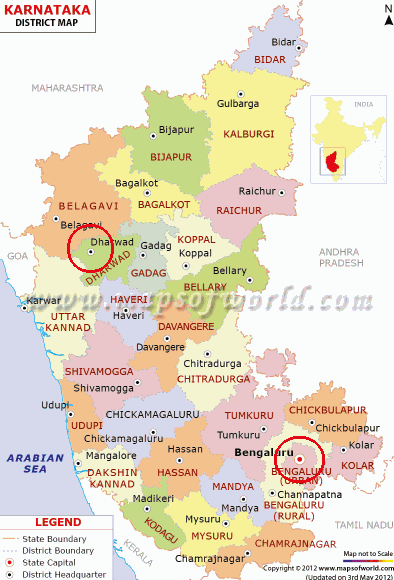

まず Kannada 語について概説しておくと,Karnataka 州の公用語であり,Ethnologue の Kannada の情報によれば3700万人ほどの話者人口を誇る大言語である.母語話者人口でいえば,世界29位という位置づけだ(ランキング表は,[2010-05-29-1]の記事「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」のソースHTMLを参照).Kanarese (カナラ語)とも呼ばれる.インドの言語地図については,Linguistic Map of India を参照.以下で話題となる,Karnataka 州内で互いに約400キロ離れた Bangalore と Dharwar の地理的な関係は以下の通り.

さて,カースト間の社会的な区別が明確であるインドにあっては,カースト間の言語的な区別も予想されるとおりに著しい.これはカーストに基づく社会方言 (social dialect) が発達しているということだが,一方で地域方言 (regional dialect) も存在する.そこで,Trudgill (26) は,カースト最高位であるバラモン (Brahmin) の変種と非バラモン (non-Brahmin) の変種という社会的な変異を考慮しつつ,Bangalore と Dharwar の2都市の地域的な変異をも考慮に入れて,いくつかの言語項目について形態の異同を整理した.

| Brahmin | non-Brahmin | ||||

| Dharwar | Bangalore | Dharwar | Bangalore | ||

| (1) | 'it is' | ədə | ide | ayti | ayti |

| (2) | 'inside' | -olage | -alli | -āga | -āga |

| (3) | infinitive affix | -likke | -ōk | -āk | -āk |

| (4) | participle affix | -ō | -ō | -ā | -ā |

| (5) | 'sit' | kūt- | kūt- | kunt- | kunt- |

| (6) | reflexive | kō | kō | kont- | kont- |

(4)--(6) については,両都市ともに Brahmin と non-Brahmin の社会的な区別が明確である.ここでは,地域方言差はなく,もっぱら社会方言差が示されている.ところが,(1)--(3) については,non-Brahmin では地域差はないが,Brahmin では地域差が確認される.つまり,ここでは地域的な要因のほうが社会的な要因よりも強く言語的変異をもたらしているということになる.

(1)--(3) にみられるこの状況は,英語や日本語に見られる地域方言と社会方言の関係とは異なっており,やや奇異に映るかもしれない.主要な英語社会において,あるいは日本において,標準語や共通語として言及される社会的に威信のある変種はかぶさり方言 (superposed dialect) とも呼ばれるように,広い地域に覆い被さるようにして行なわれている.つまり,地域に依存しない,社会的に上位の変種である.これを上述の Kannada にあてはめれば,上位カーストの Brahmin の用いる変種こそが地域に依存せずに安定的な形態を示し,下位の non-Brahmin の変種こそが地域によって変異を示すはずではないかと予想される.ところが,現実はむしろ逆である.ayti, -āga, -āk などは,上からではなく下からかぶさってくる「逆かぶさり方言」の形態とでも呼びたくなるものである.

言語共同体によっては,社会方言差と地域方言差の関係にも様々なパターンが見られるという好例だろう.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow