2024-07-04 Thu

■ #5547. father の語形について再び [phonetics][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun][analogy][hybrid][contamination][sound_change][consonant][fricativisation]

father という単語は,比較言語学でよく引き合いにだされる語の代表格だ.ところがなのか,だからこそなのか,この語形を音韻論・形態論的に説明するとなるとかなり難しい.現在の語形は音変化の結果なのか,あるいは類推の結果なのか.おそらく両方が複雑に入り交じった,ハイブリッドの例なのか.基本語ほど,語源解説の難しいものはない.

ここでは Fertig (78) の contamination 説を引用しよう.ただし,これは1つの説にすぎない.

The d > ð change in English father (<OE fæder is a popular example of contamination). (The parallel case of mother is cited less often in this context, for reasons that are not entirely clear to me.) The claim is that, by regular sound change, this word should have -d- rather than -ð- both in Old English (as it apparently did) and in Modern English (as is clearly does not). The -ð- in Modern English is thus attributed to contaminating from the semantically related word brother, which has had -ð- throughout the history of English . . . .

father の第2子音を説明するというのは,英語史上最も難しい問題の1つといってよい.なぜ father が father なのか,その答えはまだ出ていない.以下,関連する記事を参照.

・ 「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1])

・ 「#481. father に起こった摩擦音化」 ([2010-08-21-1])

・ 「#698. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (1)」 ([2011-03-26-1])

・ 「#699. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (2)」 ([2011-03-27-1])

・ 「#703. 古英語の親族名詞の屈折表」 ([2011-03-31-1])

・ 「#2204. d と th の交替・変化」 ([2015-05-10-1])

・ 「#4230. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-25-1])

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2024-05-03 Fri

■ #5485. なぜ who は「フー」と発音されるのか? [khelf][hel_herald][spelling_pronunciation_gap][diacritical_mark][youtube][inohota][sound_change][sobokunagimon][h][heldio][link]

先日公開された「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の最新回は,「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) をめぐる素朴な疑問を取り上げています.「#227. Who の発音はなぜへんなのか? --- 点々と h とアクセント記号は同じ役割?」です.

この話題を取り上げるきっかけとなったのは,2ヶ月ほど前に khelf(慶應英語史フォーラム)より発行された『英語史新聞』第8号の第4面内で示した「変なアルファベット表」です.

「変なアルファベット表」の作成企画については,「#5434. 「変なアルファベット表」完成」 ([2024-03-13-1]) で取りまとめた通りですが,そのなかで <w> で始まる単語として注目されたのが who でした.なぜこの綴字で /huː/ と読むのでしょうか.語頭の子音字連続で /h/ に対応するのも妙ですし,母音字の /uː/ の対応も気になります.

動画では問題の表面をなでるほどで説明が終わってしまいましたが,関連する論点や問題はたくさんあります.以下に関連する議論へのリンクを張っておきますので,ご関心のある方はぜひ理解を深めてみてください.

[ hellog ]

・ 「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1])

・ 「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1])

・ 「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1])

・ 「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1])

・ 「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1])

・ 「#3938. 語頭における母音の前の h ばかりが問題視され,子音の前の h は問題にもされなかった」 ([2020-02-07-1])

[ heldio ]

・ heldio 「#75. what は「ワット」か「ホワット」か?」

・ heldio 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」

2024-03-22 Fri

■ #5443. blow - blew - blown --- 古英語強変化動詞第7類 [oe][verb][conjugation][preterite][morphology][phonetics][paradigm][yod-dropping][sound_change][spelling_pronunciation_gap][voicy][heldio]

昨日の記事「#5442. 『ライトハウス英和辞典 第7版』の付録「つづり字と発音解説」」 ([2024-03-21-1]) で,「吹く」を意味する動詞 blow の現代英語での活用とその発音に触れた.とりわけ blew と綴って /bluː/ と発音する件に注意を促した.この問題をめぐって,ここ数日間の Voicy heldio でも取り上げてきたので,ぜひ聴取していただければ.

・ 「#1023. new は「ニュー」か「ヌー」か? --- 音変化と語彙拡散」

・ 「#1025. blow - blew 「ブルー」 - blown」

・ 「#1026. なぜ now と know は発音が違うの?」

blow は古英語においては強変化動詞第7類に属する動詞だった.同じ第7類に属し比較されるべき動詞として know, grow, throw が挙げられる.各々,現代英語で know - knew - known; grow - grew - grown; throw - threw - thrown のように blow とよく似た活用を示す.この4動詞について,古英語での4主要形をまとめておこう(4主要形など古英語強変化動詞の詳細については「#2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ」 ([2015-05-23-1]) や「#42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった」 ([2009-06-09-1]) を参照).

| 不定詞 | 第1過去 | 第2過去 | 過去分詞 | |

|---|---|---|---|---|

| "blow" | blāwan | blēow | blēowon | blāwen |

| "know" | cnā_wan | cnēow | cnēowon | cnāwen |

| "grow" | grōwan | grēow | grēowon | grōwen |

| "throw" | þrāwan | þrēow | þrēowon | þrōwen |

第1過去あるいは第2過去の語幹母音に注目すると,もともとの古英語では /eːɔw/ ほどだった.これが千年の時を経て,/eːɔw/ > /eːʊ/ > /eʊ/ > /ˈɪʊ/ > /ɪˈʊ/ > /juː/ > /uː/ のように変化してきたのである.

現代英語で似た活用をするさらに他の動詞として,fly - flew - flown; draw - drew - drawn; slay - slew - slain がある.ただし,古英語では fly は第2類,draw と slay は第6類であり,blow とは所属が異なった.これらはおそらく blow タイプとの類推 (analogy) により,活用が似たものになってきたのだろう.各動詞はそれぞれ独自の歴史を背負っており,変化の記述も一筋縄では行かないものである.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2024-03-11 Mon

■ #5432. 複数形の -(r)en はもともと派生接尾辞で屈折接尾辞ではなかった [exaptation][language_change][plural][morphology][derivation][inflection][indo-european][suffix][rhotacism][sound_change][germanic][german][reanalysis]

長らく名詞複数形の歴史を研究してきた身だが,古英語で見られる「不規則」な複数形を作る屈折接尾辞 -ru や -n がそれぞれ印欧祖語の段階では派生接尾辞だったとは知らなかった.前者は ċildru "children" などにみられるが,動作名詞を作る派生接尾辞だったという.後者は ēagan "eyes" などにみられるが,個別化の意味を担う派生接尾辞だったようだ.

この点について,Fertig (38) がゲルマン諸語の複数接辞の略史を交えながら興味深く語っている.

There are a couple of cases in Germanic where an originally derivational suffix acquired a new inflectional function after regular phonetic attrition at the ends of words resulted in a situation where the suffix only remained in certain forms in the paradigm. The derivational suffix *-es-/-os- was used in proto-Indo-European to form action nouns . . . . In West Germanic languages, this suffix was regularly lost in some forms of the inflectional paradigm, and where it survived it eventually took on the form -er (s > r is a regular conditioned sound change known as rhotacism). The only relic of this suffix in Modern English can be seen in the doubly-marked plural form children. It played a more important role in noun inflection in Old English, as it still does in modern German, where it functions as the plural ending for a fairly large class of nouns, e.g. Kind--Kinder 'child(ren)'; Rind--Rinder 'cattle'; Mann--Männer 'man--men'; Lamm--Lämmer 'labm(s)', etc. The evolution of this morpheme from a derivational suffix to a plural marker involved a complex interaction of sound change, reanalysis (exaptation) and overt analogical changes (partial paradigm leveling and extension to new lexical items). A similar story can be told about the -en suffix, which survives in modern standard English only in oxen and children, but is one of the most important plural endings in modern German and Dutch and also marks a case distinction (nominative vs. non-nominative) in one class of German nouns. It was originally a derivational suffix with an individualizing function . . . .

child(ren), eye(s), ox(en) に関する話題は,これまでも様々に取り上げてきた.以下のコンテンツ等を参照.

・ hellog 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])

・ hellog 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1])

・ hellog 「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1])

・ hellog 「#218. 二重複数」 ([2009-12-01-1])

・ hellog 「#219. eyes を表す172通りの綴字」 ([2009-12-02-1])

・ hellog 「#2284. eye の発音の歴史」 ([2015-07-29-1])

・ hellog-radio (← heldio の前身) 「#31. なぜ child の複数形は children なのですか?」

・ heldio 「#202. child と children の母音の長さ」

・ heldio 「#291. 雄牛 ox の複数形は oxen」

・ heldio 「#396. なぜ I と eye が同じ発音になるの?」

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2024-02-21 Wed

■ #5413. ゲルマン祖語と古英語の1人称単数代名詞 [comparative_linguistics][personal_pronoun][pronoun][person][germanic][reconstruction][paradigm][oe][indo-european][rhotacism][analogy][sound_change]

Hogg and Fulk (202--203) を参照して,ゲルマン祖語 (Proto-Germanic) と古英語 (Old English) の1人称単数代名詞の格屈折を並べて示す.

| PGmc | OE | |

|---|---|---|

| Nom. | *ik | iċ |

| Acc. | *mek | mē |

| Gen. | *mīnō | mīn |

| Dat. | *miz | mē |

表の左側の PGmc の各屈折が,いかにして右側の OE の形態へ変化したか.ここにはきわめて複雑な類推 (analogy や音変化 (sound_change) やその他の過程が働いているという.Hogg and Fulk (203) の解説をそのまま引用しよう.

nom.sg.: *ik must have been the unstressed form, with analogical introduction of its vowel into the stressed form, with only ON ek showing retention of the original stressed vowel amongst the Gmc languages (cf. Lat egō/ǒ).

acc.sg.: *mek is the stressed form; all the other Gmc languages show generalization of unstressed *mik. The root is *me-, with the addition of *-k borrowed from the nom. The form mē could be due to loss of *-k when *mek was extended to unstressed positions, with lengthening of the final vowel when it was re-stressed . . . . More likely it represents replacement of the acc. by the dat. . . . as happened widely in Gmc and IE . . . .

gen.sg.: To the root *me- was added the adj. suffix *-īn- (cf. stǣnen 'made of stone' < *stain-īn-a-z . . .), presumably producing *mein- > *mīn- . . . . To this was added an adj. ending, perhaps nom.acc.pl. neut. *-ō, as assumed here.

dat.sg.: Unstressed *miz developed in the same way as *hiz . . . .

最後のところの PGmc *miz が,いかにして OE mē になったのかについて,Hogg and Fulk (198) を参照して補足しておこう.これはちょうど3人称男性単数主格の PGmc *hiz が OE *hē へ発達したのと平行的な発達だという.*hiz の z による下げの効果で *hez となり,次に語末子音が rhotacism を経て *her となった後に消失して *he となり,最後に強形として長母音化した hē に至ったとされる.

人称代名詞は高頻度の機能語として強形と弱形の交替が激しいともいわれるし,次々に新しい強形と弱形が生まれ続けるともされる.上記の解説を事情を概観するだけでも,比較言語学の難しさが分かる.関連して,以下の記事も参照.

・ 「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1])

・ 「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])

・ 「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1])

・ 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1])

・ 「#3776. 機能語の強音と弱音 (2)」 ([2019-08-29-1])

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2024-01-30 Tue

■ #5391. 「いのほたチャンネル」リニューアル初回は「グリムの法則」 [grimms_law][inohota][notice][comparative_linguistics][indo-european][germanic][sound_change]

「#5388. YouTube 「いのほたチャンネル」で200回記念として初めてのライヴ配信を行ないました」 ([2024-01-27-1]) で紹介したように,記念すべき200回をライヴ配信でお届けしました.その後,300回に向けての新たな一歩として,一昨日の18時に第201回を配信しました.オープニングやエンディングを含め,いろいろとリニューアルしています(←すべて井上逸兵さんにお任せ)ので,ぜひご覧ください.

言語学の古典・基本シリーズのつもりで,堀田がグリムの法則 (grimms_law) で有名なドイツの比較言語学者 Jacob Grimm (1785--1863) を紹介しています.「リニューアルしました!言語学者グリム兄弟の偉業とは?ーなぜ童話を収集?」です(14分ほどの動画).

「グリムの法則」の入門というよりもグリム(兄弟)の入門という内容でしたが,今後は法則自体にも注目していきたいと思います.この hellog でも,すでに grimms_law の各記事で取り上げていますので,予習や復習に役立てていただければ.

グリムの法則は,比較言語学的にも謎の多い音変化です.現代の比較言語学者 Ringe (93--94) の評を挙げておきましょう.

It remains unclear whether Grimm's Law was, in any sense, a unitary natural sound change, or a series of changes that need not have occurred together. It is true that no sound change can be shown to have occurred between any of the components of Grimm's Law; but since Grimm's Law was among the earliest Germanic sound changes, and since the other early changes that involved single non-laryngeal obstruents affected only the place of articulation and rounding of dorsals, that could be an accident. In any case, Grimm's Law is most naturally presented as a sequence of changes that counterfed each other.

・ Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford: Clarendon, 2006.

2023-11-27 Mon

■ #5327. York でみる地名と民間語源 [name_project][etymology][folk_etymology][onomastics][toponymy][oe][roman_britain][celtic][diphthong][old_norse][sound_change]

「#5203. 地名と民間語源」 ([2023-07-26-1]) でみたように,地名には民間語源 (folk_etymology) が関わりやすい.おそらくこれは,地名を含む固有名には,指示対象こそあれ「意味はない」からだろう(ただし,この論点についてはこちらの記事群を参照).地名の語源的研究にとっては頭の痛い問題となり得る.

Clark (28--29) に,York という地名に関する民間語源説が紹介されている.

. . . 'folk-etymology' --- that is, replacement of alien elements by similar-sounding and more or less apt familiar ones --- can be a trap. The RB [= Romano-British] name for the city now called York was Ebŏrācum/Ebŭrācum, probably, but not certainly, meaning 'yew-grove' . . . . To an early English ear, the spoken Celtic equivalent apparently suggested two terms: OE eofor 'boar' --- apt enough either as symbolic patron for a settlement or as nickname for its founder or overlord --- and the loan-element -wīc [= "harbour"] . . ., hence OE Eoforwīc . . . . (The later shift from Eoforwīc > York involved further cross-cultural influence . . . .) Had no record survived of the RB form, OE Eoforwīc could have been taken as the settlers' own coinage; doubt therefore sometimes hangs over OE place-names for which no corresponding RB forms are known. The widespread, seemingly transparent form Churchill, for instance, applies to some sites never settled and thus unlikely ever to have boasted a church; because some show a tumulus, others an unusual 'tumulus-like' outline, Church- might here, it is suggested, have replaced British *crǖg 'mound' . . . .

もし York の地名についてローマン・ブリテン時代の文献上の証拠がなかったとしたら,それが民間語源である可能性を見抜くこともできなかっただろう.とすると,地名語源研究は文献資料の有無という偶然に揺さぶられるほかない,ということになる.

ちなみに古英語 Eoforwīc から後の York への語形変化については,Clark (483) に追加的な解説があるので,それも引用しておこう.

OE Eoforwīc was reshaped, with a Scand. rising diphthong replacing the OE falling one, assibilation of the final consonant inhibited, and medial [v] elided before the rounded vowel: thus, Iorvik > York . . . .

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.

2023-05-01 Mon

■ #5117. 語中音添加についてのコンテンツを紹介 [voicy][heldio][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023][phonetics][phonology][sound_change][consonant][epenthesis][khelf][panopto][youtube][heltube][fujiwarakun]

この GW 中は毎日のように Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーとの対談回をお届けしています.一方,khelf では「英語史コンテンツ50」も開催中です.そこで両者を掛け合わせた形でコンテンツの紹介をするのもおもしろそうだ思い,先日「#5115. アルファベットの起源と発達についての2つのコンテンツ」 ([2023-04-29-1]) を紹介しました.

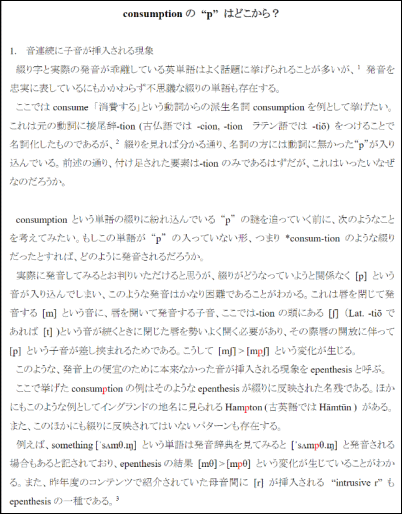

今回も英語史コンテンツと heldio を引っかけた話題です.4月20日に大学院生により公開されたコンテンツ「#7. consumption の p はどこから?」に注目します.

今回,このコンテンツの heldio 版を作りました.作成者の藤原郁弥さんとの対談回です.「#700. consumption の p はどこから? --- 藤原郁弥さんの再登場」として配信していますので,ぜひお聴きください.発音に関する話題なのでラジオとの相性は抜群です.

コンテンツや対談で触れられている語中音添加 (epenthesis) は,古今東西でよく生じる音変化の1種です.今回の consumption, assumption, resumption の /p/ のほかに epenthesis が関わる英単語を挙げてみます.

・ September, November, December, number の /b/

・ Hampshire, Thompson, empty の /p/

・ passenger, messenger, nightingale の /n/

そのほか she の語形の起源をめぐる仮説の1つでは,epenthesis の関与が議論されています(cf. 「#4769. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の紹介」 ([2022-05-18-1])).

epenthesis と関連するその他の音変化については「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) もご参照ください.

対談中に私が披露した「両唇をくっつけずに /m/ を発音する裏技」は,ラジオでは通じにくかったので,こちらの動画を作成しましたのでご覧ください(YouTube 版はこちら).音声学的に味わっていただければ.

2022-09-10 Sat

■ #4884. 英語の2重母音と3重母音 [diphthong][triphthong][vowel][phoneme][phonology][sound_change]

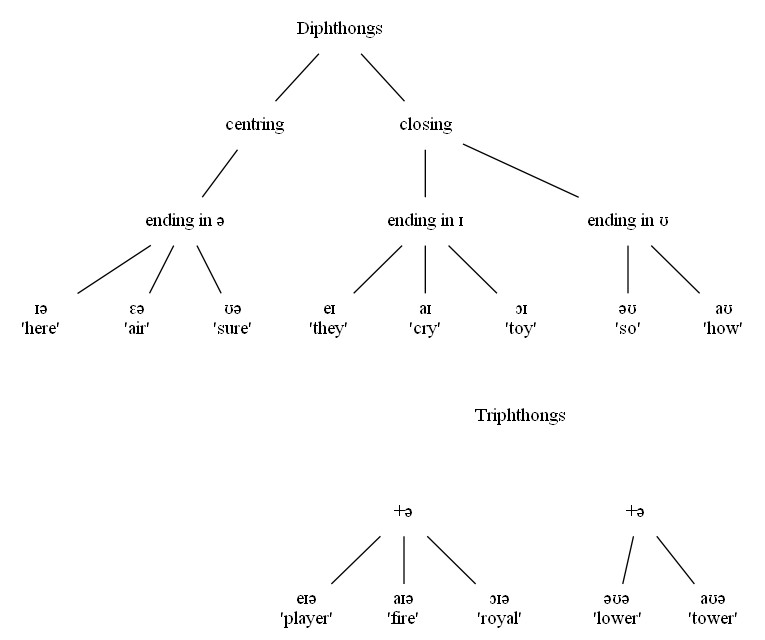

英語の2重母音 (diphthong) と3重母音 (triphthong) は,歴史のなかで種類・数ともに変化し続けてきた.様々な変化を遂げてきた結果,現代英語(標準変種)では計13種が確認されている.音韻論的な観点から整理すると,以下のような体系的な図となる.この図は Crystal (251) の図を改変したものである(SVG版もあり).

2重母音は,第2モーラの母音が (1) 曖昧母音 /ə/ で終わるか,(2) 高母音 /ɪ/, /ʊ/ で終わるか,の計3種に限られるという特徴がある.

3重母音は,上記の高母音で終わる2重母音の後に,第3モーラとして曖昧母音 /ə/ が付される5種に限られる.

歴史的にみると,2重母音や3重母音のみならず単母音 (monophthong) もおおいに変化してきた.英語は全体として母音を激しくかき回してきたという経緯がある.どのように変化してきたのか,なぜそれほど変化してきたのかについては,以下の記事を参照.

・ 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2181. 古英語の母音体系」 ([2015-04-17-1])

・ 「#3387. なぜ英語音韻史には母音変化が多いのか?」 ([2018-08-05-1])

・ 「#4108. boy, join, loiter --- 外来の2重母音の周辺的性格」 ([2020-07-26-1])

・ 「#4521. 英語史上の主要な母音変化」 ([2021-09-12-1])

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2022-06-06 Mon

■ #4788. 英語の同音異義語および付加疑問の謎 [homonymy][polysemy][sound_change][semantic_change][lexicology][youtube][tag_question][pragmatics][voicy][homophony][homography][sobokunagimon]

本日は直近の YouTube と Voicy で取り上げた話題をそれぞれ紹介します.

(1) 昨日,YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第29弾が公開されました.「英語と日本語とでは同音異義語ができるカラクリがちがう!」です.

英語にも日本語にも同音異義語 (homonymy) は多いですが,同音異義語が歴史的に生じてしまう経緯はおおよそ3パターンに分類される,という話題です.1つは,異なっていた語が音変化により発音上合一してしまったというパターン.もう1つは,同一語が意味変化により異なる語とみなされるようになったというパターン.さらにもう1つは,他言語から入ってきた借用語が既存の語と同形だったというパターンです.

英語の同音異義語の例をもっと知りたいという方は「#2945. 間違えやすい同音異綴語のペア」 ([2017-05-20-1]),「#4533. OALD10 が注意を促している同音異綴語の一覧」 ([2021-09-24-1]) の記事がお薦めです.第2パターンの例として挙げた flower と flour については Voicy 「#2. flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」をお聴きください.

また,対談内でも出てきた,故鈴木孝夫先生による「テレビ型言語」か「ラジオ型言語」かという著名な区別については「#1655. 耳で読むのか目で読むのか」 ([2013-11-07-1]),「#2919. 日本語の同音語の問題」 ([2017-04-24-1]),「#3023. ニホンかニッポンか」 ([2017-08-06-1]) でも触れています.

今回の話題に関心をもたれた方は,本チャンネルへのチャンネル登録もよろしくお願いします.

(2) 今朝,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 にて,リスナーさんからいただいた付加疑問 (tag_question) に関する質問に回答してみました.「#371. なぜ付加疑問では肯定・否定がひっくり返るのですか? --- リスナーさんからの質問」です.なかなかの難問で,当面の不完全な回答しかできていませんが,ぜひお聴きください.

どうやら主文の表わす命題の肯定・否定を巡る単純な論理の問題ではなく,話し手の命題に関する前提と,話し手が予想する聞き手の反応との組み合わせからなる複雑な語用論の問題となっているようです.あくまで前者がベースとなっていると考えられますが,歴史的にはそこから後者が派生してきたのではないかとみています.未解決ですので,今後も考え続けていきたいと思います.なお,放送で述べていませんでしたが,今回参考にしたのは主に Quirk et al. です.

上記の Voicy 放送はウェブ上でも聴取できますが,以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うとより快適に聴取できます.Voicy チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のフォローも合わせてよろしくお願いいたします! また,放送へのコメントや質問もお寄せください.

新しい一週間の始まりです.今週も楽しい英語史ライフを!

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2022-05-19 Thu

■ #4770. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の評価 [personal_pronoun][sound_change][phonetics][etymology][laeme][cone][orthography][epenthesis][she]

昨日の記事「#4769. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の紹介」 ([2022-05-18-1]) で,英語史における積年の問題に対する新説を簡単に紹介した.Laing and Lass 論文の結論箇所を引用すると,次のようになる (231) .

(a) For the history of she, we posit an approximant epenthesis of a type already found in OE, spreading to further items in ME, and occurring in all periods of Scots as well as PDE. This turns the word-onset into a consonant cluster with its own history, independent of that of the nuclear vowel (though it seems primarily to occur before certain nuclear types).

(b) The nuclear vowel derives in the normal way from OE [eo], with no need for 'resyllabification' or the creation of 'rising diphthongs'.

(c) This account allows an etymology with no interim generation of trimoric nuclei, or the problem of maintaining vowel length when the first element of the nucleus is the first vowel of the diphthong that constitutes it. It therefore allows for the unproblematic derivation of both [ʃe:] (required for PDE [ʃi:]) and [ʃo:] (required for some regional types such as [ʃu:]).

(d) We claim that the so-called 'she problem' has been a problem mainly because of a misconception of the kind of etymology it is. The literature (and this is true even of Britton's account, which is clearly the best) founders (sic) on the failure to separate the development of the word-onset and the development of the nuclear vowel.

The mistake has been the attempt to combine a vocalic story and a consonantal story and at the same time make phonological sense. We suggest that in this case it cannot be done, and that by separating the two stories we arrive at a clean and linguistically justifiable narrative.

ここで議論の詳細に立ち入ることはしないが,この新説に対する私自身の評価を述べるならば,これまで提案されてきた他の説よりも説得力があるとみている.

まず,LAEME という最新のツールを利用しつつ,圧倒的な質・量の資料に依拠している点が重要である.大きな視点からこの問題に取り組んでいるとよく分かるところからくる信頼感といえばよいだろうか.視野の広さと深さに驚嘆する.

上記と関連するが,LAEME と連携している CoNE (= A Corpus of Narrative Etymologies from Proto-Old English to Early Middle English) および CC (= the Corpus of Changes) の編纂という遠大な研究プロジェクトの一環として,she の問題を取り上げている点も指摘しておきたい.CoNE は,初期中英語に文証される単語のあらゆる異形態について,音変化や綴字変化の観点から説明尽くすそうという野心的な企画である(「初期中英語期を舞台とした比較言語学」と呼びたいほどだ).she についていえば,その各格形を含めたすべての異形態に説明を与えようとしており,[ʃ] を含む諸形態の扱いもあくまでその一部にすぎないのである.scha, þoe, þie, yo のような例外的な異形態についても,興味深い説明が与えられている.

そして,"Yod Epenthesis" 説の提案それ自体がコペルニクス的転回だった.she の語源を巡る論争史では [j] をいかに自然に導出させるかが重要課題の1つとなっていた.しかし,新説は [j] を自然に導出させることをある意味で潔く諦め,「ただそこに [j] が入ってしまった」と主張するのである.ただし,新説による [j] の挿入が必ずしも「不自然」というわけでもない.散発的ではあれ,類例があることは論文内で明確に示されているからだ.

理論的前提が多く,一つひとつの議論については著者らに問いただしてみたい点もあるのだが,全体として説得力があり,かつ刺激的な好論と評価したい.

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "On Middle English she, sho: A Refurbished Narrative," Folia Linguistica Historica 35 (2014): 201-40.

・ Lass, Roger, Margaret Laing, Rhona Alcorn, and Keith Williamson. A Corpus of Narrative Etymologies from Proto-Old English to Early Middle English and accompanying Corpus of Changes, Version 1.1. Edinburgh: U of Edinburgh, 2013--. Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/CoNE/CoNE.html.

2022-05-18 Wed

■ #4769. she の語源説 --- Laing and Lass による "Yod Epenthesis" 説の紹介 [personal_pronoun][sound_change][phonetics][etymology][laeme][epenthesis][she]

3人称単数女性代名詞 she の語源を巡って100年以上の論争が続いてきた.この問題については,hellog でも次の記事で取り上げてきた.

・ 「#792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」 ([2011-06-28-1])

・ 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1])

・ 「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1])

・ 「#829. she の語源説の書誌」 ([2011-08-04-1])

この古い問題に LAEME という最新のツールを用いて挑んだのが,2014年の Laing and Lass の論文である(LAEME については,「#4086. 中英語研究における LAEME の役割」 ([2020-07-04-1]),「#4396. 初期中英語の方言地図とタグ付きコーパスを提供してくれる LAEME」 ([2021-05-10-1]) をはじめ laeme の各記事を参照).

she を巡る問題は,端的にいえば,初期中英語期より確認される異形態(現代の標準形 she に連なる形態も含む)に現われる (1) 子音 [ʃ],(2) [eː] および [oː],をどのように説明するのかという2点に集約される.とりわけ,問題解決の鍵となると目されている異形態 [hjoː] などに含まれる [j] が,どのように導出されるかが重要な問題となる.

従来の説では,問題の [j] は既存の音連続のなかから内在的に導出されることを前提としていた.一方,Laing and Lass の新しさは,[j] は内在的に導出されたのではなく,外在的に挿入されたにすぎないとしたことだ.簡単にいえば,ただそこに [j] が入ってしまったのだ,という説だ.これを前提とすれば上記の (1), (2) のも無理なく解決できるし,LAEME が示す異形態の方言分布の観点からも矛盾は生じないという.

「ただそこに [j] が入ってしまった」説は,同論文内では "Yod Epenthesis" (= YE) と名付けられている.古英語 [heo] が YE を経由して [hjeo] となり,その後 "eo-Monophthongisation/Merger" (= EOM) を通じて [hjeː] あるいは [hjoː] が導出されるという経路だ(実際には,この最後の過程の背景に中間的な [hjøː] が想定されているらしい).さらに,語頭の [hj] が "Fusional Assimilation" (= FA) を経て [ç] となり,最後に "Palatal Fronting" (= PF) の結果,[ʃ] が出力される,という道筋だ.

古英語からの流れを図示すれば次のようになる (Laing and Lass 217) .

*heo ((YE)) > *hjeo ((EOM)) >

1 *hjo: ((FA)) > [ço:] ((PF)) > [ʃo:]

2 *hje: ((FA)) > [çe:] ((PF)) > [ʃe:]

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "On Middle English she, sho: A Refurbished Narrative," Folia Linguistica Historica 35 (2014): 201-40.

2022-03-16 Wed

■ #4706. rhotacism は自鳴音化の1種 [rhotacism][consonant][sound_change][latin][loan_word]

古英語を含む西ゲルマン諸語,北ゲルマン諸語語,そしてラテン語などの歴史にも観察されてきた rhotacism は,母音間で [s] や [z] などが [r] に変化する音変化である.自鳴音化 (sonorisation) の特殊な例とみることもできるし,広く "lenition" の1種ともみなすことができる(cf. 「#4684. 脱口音化」 ([2022-02-22-1])).Bybee (32) がこのことに言及している.

Another form of sonorization is rhotacism, a change by which an [s] or [z] becomes an [r]. Such a change occurred in Latin as exemplified by the alternation corpus, corpora 'body, nom./acc.sg. and pl.', opus, opera 'work, nom./acc.sg. and pl.' and In Germanic where Old English infinitive cēosan 'to choose' has a past participle coren, and wæs alternates with wǣre/wǣren 'were'. This change involves voicing and loss of fricative closure; it takes place intervocalically.

英語史においても,また現代英語の語彙を考える上でも,古英語やラテン語での rhotacism の効果を認識しておくことは重要である.引用にも was/were にとどまらず,us/our, lose/lorn, raise/rear, そして究極的には is/are の関係も,rhotacism の仕業である.

ラテン借用語からは,引用にみえる opus/opera, corpus/corpora の単数形・複数形の例のほか,corpus/corporal, Venus/venereal, virus/viral のような名詞・形容詞の関係にも rhotacism の効果がみてとれる.

rhotacism の理解をさらに深めるには,次の記事などを参照.

・ 「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1])

・ 「#393. Venus は欲望の権化」 ([2010-05-25-1])

・ 「#3192. 西,北,東ゲルマン語群の間にみられる音韻・形態・統語上の主要な差違」 ([2018-01-22-1])

・ 「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1])

・ Bybee, Joan. Language Change. Cambridge: CUP, 2015.

2022-02-24 Thu

■ #4686. 比較言語学では音の類似性ではなく対応こそが大事 [comparative_linguistics][reconstruction][methodology][phonetics][sound_change][etymology]

比較言語学 (comparative_linguistics) では,系統関係にあるかもしれないと疑われる2つの言語をピックアップし,対応するとおぼしき語どうしの音形を比較する.その際に,両語の音形が何らかの点で「似ている」ことに注目するのが自然で直感的ではあるが,比較言語学の「比較」の要諦は類似性 (similarity) ではなく対応 (correspondence) である.これは意外と盲点かもしれない.音形としてまったく似ても似つかないけれども同一語源に遡る例もあれば,逆に見栄えはそっくりだけれども系統的に無関係な例もあるからだ.

それぞれの例として「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]),「#1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音」 ([2012-06-21-1]),「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]),「#4683. 異なる言語の間で「偶然」類似した語がある場合」 ([2022-02-21-1]),「#4072. 英語 have とラテン語 habere, フランス語 avoir は別語源」 ([2020-06-20-1]) などを参照されたい.

この比較言語学の要諦について,Campbell (266--67) は次のように雄弁に指摘している.

. . . it is important to keep in mind that it is correspondences which are crucial, not mere similarities, and that such correspondences do not necessarily involve very similar sounds. It is surprising how the matched sounds in proposals of remote relationship are typically so similar, often identical, while among the daughter languages of well-established, non-controversial, older language families such identities are not as frequent. While some sounds may stay relatively unchanged, many undergo changes which leave phonetically non-identical correspondences. One wonders why correspondences that are not so similar are not more common in such proposals. The sound changes that lead to such non-identical correspondences often change cognate words so much that their cognancy is not apparent. These true but non-obvious cognates are missed by methods such as multilateral comparison which seek inspectional resemblances.

音声は時とともに予想よりもずっと激しく変わり得る.これが比較言語学の教訓である.関連して「#411. 再建の罠---同根語か借用語か」 ([2010-06-12-1]) も参照.

・ Campbell, Lyle. "How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 262--82.

2022-02-21 Mon

■ #4683. 異なる言語の間で「偶然」類似した語がある場合 [comparative_linguistics][statistics][lexicology][sound_change][arbitrariness][methodology]

「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]) の (1) で「偶然の一致」という可能性に言及した.2つの言語の系統的な関係を同定することを目指す比較言語学 (comparative_linguistics) にとって,2言語からそれぞれ取り出された1対の語が,言語の恣意性 (arbitrariness) に基づき,たまたま似ているにすぎないのではないか,という疑念は常に脅威的である.類似性の偶然と必然をどう見分けるのか,これは比較言語学の方法論においても,あるいはそれを論駁しようとする陣営にとっても,等しく困難な問題である.

この問題について,Campbell (275--76) が "Chance Similarities" と題する1節で Doerfer の先行研究に言及しながら論じている.偶然性には2種類あるという趣旨だ.

Doerfer (1973: 69--72) discusses two kinds of accidental similarity. "Statistical chance" has to do with what sorts of words and how many might be expected to be similar by chance; for example, the 79 names of Latin American Indian languages which begin na- (e.g., Nahuatl, Naolan, Nambicuara, etc.) are similar by sheer happenstance, statistical chance. "Dynamic chance" has to do with forms becoming more similar through convergence, that is, lexical parallels (known originally to have been different) which come about due to sounds converging through sound change. Cases of non-cognate similar forms are well known in historical linguistic handbooks, for example, French feu 'fire' and German Feuer 'fire' . . . (French feu from Latin focus 'hearth, fireplace' [-k- > -g- > -ø; o > ö]; German Feuer from Proto-Indo-European *pūr] [< *puHr-, cf. Greek pür] 'fire,' via Proto-Germanic *fūr-i [cf. Old English fy:r]).

共時的・通言語的な偶然の一致が "statistical chance" であり,通時的な音変化の結果,形態が似てしまったという偶然が "dynamic chance" である.比較言語学で2言語からそれぞれ取り出された1対の語を比べる際に,だまされてはいけない2つの注意すべき点として銘記しておきたい.

"dynamic chance" の1例として「#4072. 英語 have とラテン語 habere, フランス語 avoir は別語源」 ([2020-06-20-1]) を参照.

・ Campbell, Lyle. "How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 262--82.

・ Doerfer, Gerhard. Lautgesetz und Zufall: Betrachtungen zum Omnikomparatismus. Innsbruck: Institut für vergleichende Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1973.

2022-02-14 Mon

■ #4676. Mond の質問「同じ発音なのにまったく意味の違う言葉が存在するのはなぜでしょうか?」 [sobokunagimon][homonymy][polysemy][sound_change][homonymic_clash][mond][hellog_entry_set]

「#4672. 知識共有サービス「Mond」で英語に関する素朴な疑問に回答しています」 ([2022-02-10-1]) で触れたように,ここ数日間「Mond」にて,いくつかの質問に回答しています.そのなかでもそこそこの反応を得た,標題の素朴な疑問への回答について,本ブログでも改めて紹介します.その質問と回答のHPはこちらになりますが,以下にも転載します.転載だけのブログ記事となっては芸がありませんので,本記事末尾には少々のコメントと関連リンクを付してあります.なお,私の他の質問への回答記事もご覧いただければと思います.

同じ発音なのにまったく意味の違う言葉が存在するのはなぜでしょうか?

橋(はし)と箸(はし)など,わりと日常的に使う言葉が全く同じ音で構成されていて,コミュニケーション上の無駄も多く発生しているはずなのに,言語が生まれてからこれまでの間に淘汰されずにいるのはなぜですか?

私の回答は,以下の通りです.

質問の「同音異義語」の出来方には,3つの可能性があると考えています.(1) 異なる2語だったものが発音上合一してしまった,(2) 1語だったものが意味上分化してしまった,(3) たまたま同じ発音の別の語ができてしまった.

私の専門は言葉を歴史的にみることですので,標題の質問を「同じ発音なのにまったく意味の違う言葉が存在するに至ったのにはどのような経緯があったのでしょうか?」とパラフレーズさせてもらいます.なぜ存在するかというよりも,なぜ存在するに至ってしまったのか,という風に考えるほうが,具体的な議論もしやすくなります.以下,日本語でも英語でも他の言語でも,まったく同じように考えることができます.

(1) 異なる2語だったものが発音上合一してしまった

どの言語でも,発音の変化というのは避けられませんし,実際,頻繁に生じています.もともと異なっていた2語が,発音変化の結果,合一してしまうということもよくあります.

火事(クワジ)と家事(カジ)は古い表記からわかるとおり,もともと異なる発音でしたが「クワ」→「カ」(合拗音の消失)という変化により,両語が同じ発音になってしまいました.英語の last (最後の)と last (継続する)も,千年ほど前には母音が異なっており,2つの別々の語だったのですが,歴史の過程で母音が合一してしまいました.

(2) 1語だったものが意味上分化してしまった

単語の意味の変化も,発音の変化と同じように頻繁に生じます.通常,古い意味と新しい意味は何らかの点で関係しているものなので,意味変化もそれと分かることが多いのですが,意味変化が連鎖的に繰り返されていくと,出発点と到着点の意味に関連性を見いだすのが難しくなります.

例えば,容器の「壺」と急所の「ツボ」は,語源を探れば同一語の派生義です.もともと「くぼみ」ほどを意味していたこの単語は,形状の類似から容器やお灸を据える体の部位の意味を発達させ,後者から「急所」の意味を派生させました.出発点と到着点の意味が離れすぎているので,現在では別々の語という感覚が一般的なのではないでしょうか(だからこそ表記も「壺」と「ツボ」と分けているわけです).英語の flower 「花」と flour 「小麦粉」も,もともとは同一語だったのですが,著しい意味変化の結果,関連づけが難しくなり,別々の語とみなされるようになりました.

(3) たまたま同じ発音の別の語ができてしまった

どの言語にも,使える音(音素)のリストがあり,さほど多数ではありません.また,その音素の組み合わせ方にも規則があるので,すべての単語に独自の異なる語形(発音)を与えることはできません.単語を多く作れば作るほど,既存の単語と同じ発音のものが出てきてしまうのです.橋(はし)と箸(はし)などがその典型例です.関連する例としては,すでに「牡丹」という単語があったところにポルトガル語から「ボタン」が入ってきてしまったというようなパターンもあります.

最後に,同音異義語はコミュニケーションにとって不利のはずなのに,これまでの間に淘汰されずにいるのはなぜかという質問に回答します.

1つは,区別化の試みはそこそこなされてきたということです.「壺」と「ツボ」の表記,flower と flour の綴字,橋と箸の(共通語における)アクセントの違いなどが,その試みの跡です.ただし,そのような試みがなされ,ある程度成功したとしても,別のところで上記 (1), (2), (3) の理由により,新たな同音異義語が次々と発生しているので,いつまでたっても全般的な淘汰には至らないということです.

もう1つは,もっと本質的な回答となりますが,実は同音異義語はコミュニケーションにとってさほど不利ではないということです.ほとんどの場合,文脈の支えがあるために,いずれの語・意味として用いられているかが自明だからです.例えば I'll give you a ring. が「指輪をあげるよ」なのか「電話するよ」なのかが曖昧なシチュエーションは,想像するほうが難しいですね.同音異義語は,思われているほどにはコミュニケーション上の問題とならないのです.

flower/flour については「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」をお聴きください.last についてはこちらの記事をどうぞ.

同音異義 (homonymy) は,まずもって語彙論の話題と思われるかもしれませんが,音韻論,形態論,統語論,正書法,意味論,語用論にも深く関わる話題です.つまり,言語のあらゆる側面に関わる懐の深いトピックなのです.

今回の質問は,歴史言語学の用語でいえば「同音異義衝突」 (homonymic_clash) の問題です.理論的にも様々に論じられてきましたし,本ブログでもしばしば論じてきました.homonymy に関する記事セットを用意しましたので,ぜひご一読ください.

2021-12-11 Sat

■ #4611. marriage, carriage の語中音消失 [vowel][sound_change][emode][spelling_pronunciation][yod-dropping]

昨日の記事「#4610. marriage, carriage, verbiage」 ([2021-12-10-1]) を書いた後に少し調べてみたところ,Dobson (Vol. 2, §308) に関連する記述を見つけた.以下は "Syncope of the pretonic vowel" と見出しのつけられた節からの引用である.

When two vowels occur in hiatus there is a marked tendency towards syncope of the less stressed vowel, especially when it is the first of the two. The commonest case in ModE is in words with the ending -iage (carriage, &c.), in which syncope of the i occurs; the surviving vowel is ME ă . . . , which becomes [ə] and then unstressed [ɪ] . . . . This syncope is not shown by Bullokar; but Gil has mariǧabl 'marriageable', Price, Lye, Cooper, The Compendious School-Master, Cocker, and Brown say that i is silent in marriage, &c., and Coles (followed by Strong and Young) has the 'phonetic spellings' carridg, marridg. Pharaoh has silent a in Hodges. Atheist and atheism have syncope of the e in Lye, WSC, Brown, and the shorthand-writer Everardt. Geometry is commonly said to have 'silent e' by seventeenth-century spelling-books; exceptions are Brooksbank, who says the e was not sounded 'till of late', and The English Schole-Master (1646), which says that in geometry and George the eo has the sounds of both vowels, but not so distinctly as when they are apart---a remark which, in this source, may mean no more than that the e serves to 'soften' the g.

初期近代英語期には,marriage, carriage のような音環境をもつ語では語中音消失 (syncope) は普通に起こっていたことが分かる.一方,現代の発音ではそのような語中音消失を経ていないかのような語も残っており,その場合の発音は綴字の力により保持・復元された可能性が高い.つまり綴字発音 (spelling_pronunciation) である.

中尾 (323) にも marriage, carriage に関する記述を見つけた.近代英語期の上記の音環境での語中音消失の例として,以下を挙げている.

carriage / marriage / atheist / collier>collar / saviour>saver // creature / diamond / violet / vehment / vehicle

また,中尾 (423) は,marriage, carriage などを近代英語期の [j]-削除 (yod-dropping) の例としても挙げている.

tedous(=tedious) / genus(=genius) / delirous / comisson / recomendacon(=recommendation) / passonate(=passionate) / queston(=question) / experence(=experience) / carrage(=carriage) / marrage(=marriage) / opinon(=opinion) / curous(=curious) / varous(=various)

昨日私は「音変化のルート」における1過程として「弱化・短化・同化」という濁した表現を用いたが,Dobson と中尾は「消失」とみなしていることに注意.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. Oxford: Clarendon, 1957. 2 vols.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2021-12-10 Fri

■ #4610. marriage, carriage, verbiage [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][noun][suffix][sound_change]

ふと思いついた疑問.marriage/ˈmærɪʤ/ と carriage /ˈkærɪʤ/ は2音節で発音されるが,同じ <-iage> の綴字をもつ verbiage /ˈvəːbiɪʤ/ は3音節で発音される.なぜなのだろうか.

-age はフランス語の名詞を作る接尾辞に由来する.さらに遡るとラテン語 -āticum (中性形容詞語尾)にたどりつく.英語では13世紀から見られ,14--15世紀以降,多用されるようになった.フランス語由来であるから,英語でも当初は強勢を伴って /-aːʒ/ と発音されていた.14世紀にフランス語から借用された中英語形の mariage, cariage も,フランス語にほど近い /mariˈaːʒ/, /kariˈaːʒ/ ほどの3音節の発音だったはずである.

しかし,時とともにこの2語は「英語化」していった.音変化のルートを想像するに,(1) 強勢が第1音節に移り,(2) 第2,第3音節から強勢が奪われて -iage は /-iɪʤ/ となり,(3) 同部分がさらに弱化・短化・同化を経て /-ɪʤ/ となったのだろう.単語全体としてみれば3音節から2音節に短くなったことになる.

一方,verbiage は3音節を保っている.上記のルートでいえば (1), (2) までは経たが (3) は経ていないという段階である.この単語は marriage, carriage よりもずっと遅く18世紀にフランス語から借用されてきたために「英語化」が十分に進んでいないということなのだろう.

ちなみに同じ <-iage> をもつ triage /ˈtriːɑːʒ, triˈɑːʒ/ も18世紀にフランス語から借用された語だが,「英語化」のルートでは (1) の段階にあるか,あるいはまだルートに乗っていない段階にあるといえるだろう.

<-iage> という綴字に対応する発音の種類は,借用年代と緩く連動しつつ,多様である.

2021-11-11 Thu

■ #4581. 例の少ない /i/ の開音節長化 [meosl][sound_change][phonetics][vowel][gvs][diphthong]

中英語期に生じた開音節長化 (meosl) は,後の大母音推移 (gvs) の入力となる音形を出力した音変化として英語史上重要な役割を担っている.この音変化については様々な論点があり,現在でも議論が続いているが,一般的にいって高母音についてはしばしば適用されないことが知られている.例えば,/i/ であれば開音節長化が生じる環境において /eː/ となることが予想されるが,実際にこのルートを経た単語は少ない.

少ない中でもこの音変化を経て現代標準英語に伝わったと考えられるものを Prins (108) よりいくつか挙げよう.

| OE i | eME i | ME e: | MoE i: |

|---|---|---|---|

| wicu | wik gen. wikes > wēkes // wēk | week | |

| ifel | ivel | ēvel | evil |

| clipian | clipen | clēpen | |

| bitel | bitel | bētel | beetle |

| wifel | wivel | wēvel | weevil |

古英語の /i/ が中英語にかけて開音節長化を経て /eː/ となり,これが近代英語期にかけての大母音推移の入力となって,最終的に /iː/ が出力された.開始点と終着点を見比べると,要するに /i/ が /iː/ へと長母音化した結果となっている.なぜ /i/ (および /u/)の開音節長化の例が少ないのか,これは英語史における未解決の問題といってよい.

・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-09-12 Sun

■ #4521. 英語史上の主要な母音変化 [sound_change][vowel][phonetics][phonology][diphthong][gvs][r]

「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) の母音版を書いていなかったので,今回は英語史における母音の音変化について,主要なものをまとめたい.

とはいっても,英語史上の音変化は「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1]) からも示唆されるように,母音変化のほうがずっと種類や規模が著しい.したがって,少数の主な変化にまとめ上げるのも難しい.そこで,Cruttenden (72) に従って,古英語と現代英語の母音体系を比較対照したときに際立つポイントを6点挙げることで,この難題の当面の回答としたい.

(1) OE rounded front vowels [yː, ʏ] were lost by ME (following even earlier loss of [øː, œ]).

(2) Vowels in weakly accented final syllables (particularly in suffixes) were elided or obscured to [ə] or [ɪ] in ME or eModE.

(3) All OE long vowels closed or diphthongised in eModE or soon after.

(4) Short vowels have remained relatively stable. The principal exception is the splitting of ME [ʊ] into [ʌ] and [ʊ], the latter remaining only in some labial and velar contexts.

(5) ME [a] was lengthened and retracted before [f,θ,s] in the eighteenth century.

(6) The loss of post-vocalic [r] in the eighteenth century gave rise to the centring diphthongs /iə,eə,ɔə,ʊə/ (later /ɔə/ had merged with /ɔː/ by 1950 and /eə/ became /ɛː/ by 2000). The pure vowel /ɜː/ arose in the same way and the same disappearance of post-vocalic [r] introduced /ɑː,ɔː/ into new categories of words, e.g. cart, port

(3) がいわゆる「大母音推移」 (gvs) に関連する変化である,

英語史上の多数の母音変化のなかで何を重視して有意義とするかというのはなかなか難しい問題なのだが,こうして少数の項目に絞って提示されると妙に納得する.非常に参考になるリストであることは間違いない.

・ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow