2013-01-23 Wed

■ #1367. なぜ英語史を学ぶか (4) [hel_education][prescriptive_grammar]

「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1]) ,「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1]) ,「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1]) に引き続き,ポーランドの英語史界の重鎮 Jacek Fisiak 先生による「なぜ英語史を学ぶ必要があるのか」を紹介する.訳書 pp. 20--21 をそのまま引用して,学ぶ理由4点を示そう.わかりやすく,かつ力強い主張である.

将来英語の教師になるために学んでいる学生が英語史を勉強すべき理由をいくつか挙げると.

まず第1に,現在の英語を理解するためには,英語の過去について何かを学び知っていることは有益である.歴史に目を向けることによって,新しい視点で現代の英語に取り組むことができる.今日の英語では変則的な変化形と見なされるもの,たとえば man -- men,foot -- feet,mouse -- mice,ox -- oxen などに見られる近代英語の名詞の複数形が,かつては規則的な変化形であったという点から,この変則性を説明し理解することができる.同様に,今日ではジャングルのようにこんがらがって見える近代英語の綴りもチョーサーの時代にはかなり規則的であり,言語学的必要性から生じたものであった.その歴史を知れば,/f/ の音が <gh> あるいは <f> で表されていることについてはなんらおかしいところも不規則なところもないことが分かる.

第2に,ある言語の過去の状態を知ることは,昔の文学作品を原文で読み,鑑賞する機会を与えてくれる.たとえば最高の訳であっても現代語訳を通してでは,中世や,ルネッサンス期の傑作の持つ雰囲気を感じとり,堪能することはできないであろう.

第3に,言語使用における規範に関するある種の偏見から我々を解放してくれる.言語は変化するものであり,今日の文法規則に反している言語形態が,明日は「正しい」ものとなるかも知れない.言語の歴史に目を向ければ,我々はもっと寛大になれる.現在会話や文章で用いられている言葉はどんなものでも受け入れるべきだというのではない.言語の発展がどういうものかを十分に理解するならば,より理にかなった批判ができるということである.

最後に,英国の歴史や文学や文化を学ぶに当たって,英語の歴史は学ばなくてもよいという理由はどこにもない.「歴史をいくらかでも知らない者は,その人の人間性の重要な側面の1つを欠く者である.歴史が今日の人間を作りあげたのであるから,人間を理解するためにはその過去をいくらかでも知らねばならない」 (Bloomfield & Newmark 1963: 19) .

第3の理由として挙げられている段落の後半の議論は,特に重要である.英語のたどってきた歴史を振り返ると,何でもありのような自由奔放さが感じられるのは事実だが,だからといって現在生じているどんな言語変化でも無批判に受け入れるべきだということにはならない.「理にかなった批判」というのが非常に難しいところなのだが,それが何であるかを個人個人が自ら考えてゆく必要があるのではないか.「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]) で見たように,規範主義が緩んできているという兆しが指摘されている昨今,この問題は重要性を増してくるだろう.そのために英語史が貢献しうることは多いと,私は考えている.

なお,最後に引用されている著の書誌情報は,Bloomfield, M. and Newmark, L. A Linguistic Introduction to the History of English. New York: Knopf, 1963. である.

・ ヤツェク・フィシャク著,小林 正成・下内 充・中本 明子 訳 『英語史概説 第1巻外面史』 青山社,2006年.

2013-01-16 Wed

■ #1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか? [elf][variety][sociolinguistics][prescriptive_grammar][netspeak][writing][function_of_language][future_of_english]

現在,世界の英語をとりまく環境には,ELF (English as a Lingua Franca) としての機能,すなわち mutual intelligibility を目指す求心力と,話者集団の独自性をアピールする機能,すなわち cultural (national, ethnic, etc.) identity を求めて諸変種が枝分かれしてゆく遠心力とが複雑に作用している.今後,相反する2つの力がどのように折り合いをつけてゆくのかという問題は,英語の未来を占う上で大きなテーマである.この問題は,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第10章第4節「遠心力と求心力」 でも論じている.

英語が諸変種へ分岐して散逸してゆくかもしれないというシナリオが提起される背景には,いくつかの考察や観察がある.例えば,かつての lingua franca たるラテン語がたどった諸変種への分岐という歴史的事実や,世界中に英語の諸変種が続々と誕生し,自らの市民権を主張し始めているという現状が挙げられるだろう.遠心力を加速させている可能性のあるもう1つの要因としては,言語的規範意識の弱まりがある.規範意識は求心力として作用するので,それが弱まっているとすれば,相対的に遠心力が増加するのは自然の理である.これは,多様性が許容される社会の風潮とも結びついているだろう.

Schmitt and Marsden (208--11) は,遠心力を助長している要因として,3点を挙げている.

(1) 言語の標準化を推進するための印刷文化,書き言葉文化の弱体化.電子技術の発展により,従来,求心力として作用してきた注意深く校正された文章よりも,速度と利便性を重視する電子メールなどにおける省略された文章が,存在感を増してきている([2011-07-14-1]の記事「#808. smileys or emoticons」を参照).この傾向は,電子媒体の英語から宣伝の英語などへも拡大しており,学生の提出するレポートの英語などへも入り込んできている.

(2) 放送英語の "localizing" 傾向.かつて,BBC をはじめとする放送は標準英語を広める役割を担ってきたが,最近の放送は,むしろそれぞれの地域色を出す方向へと舵を切ってきている.例えば,CNN はスペイン語版の CNNenEnpañol を立ち上げている.

(3) 英語教育がターゲットとする変種の多様化.従来は,世界の英語教育のターゲットは,英米変種を代表とする ENL 変種しかなかった.しかし,近年では,他の変種も英語教育のターゲットとなりうる動きが出てきている([2009-10-07-1]の記事「#163. インドの英語のっとり構想!?」を参照).

(1) と (2) について,当初は英語の求心力を引き出す方向で作用すると期待されたメディアや技術革新が,むしろ多様性を助長する方向で作用するようになってきているというのが,皮肉である.[2009-10-08-1]の記事で取り上げた「#164. インターネットの非英語化」も,同じ潮流に属するだろう.

21世紀の多様性を許容する風潮は,英語をバラバラにしてゆくのだろうか.

This diversification may be more acceptable to societies now than before, as there appears to be a general movement away from conformity and toward a greater tolerance of diversity. Whereas in former times there might have been an outcry against incorrect written English, nowadays people seem increasingly comfortable with the idea that different types of English might be suitable for different purposes and media. These trends may exert pressure toward more diversification of English rather than standardisation. (Schmitt and Marsden 210)

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-12-05 Wed

■ #1318. 言語において保守的とは何か? [ame_bre][colonial_lag][pronunciation][rsr][gsr][prescriptive_grammar]

言語における保守 (conservative) と革新 (innovative) については,本ブログでも主として英語の英米差を扱った記事 (ame_bre) ,とりわけ最近の「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) や colonial_lag に関する記事で触れてきた.ほかに,本ブログ内を「保守 革新」で検索すると,いくつかの記事が挙がる.これらの記事を執筆しながら,言語の保守性とは一体何なのだろうかと考えてきた次第である.

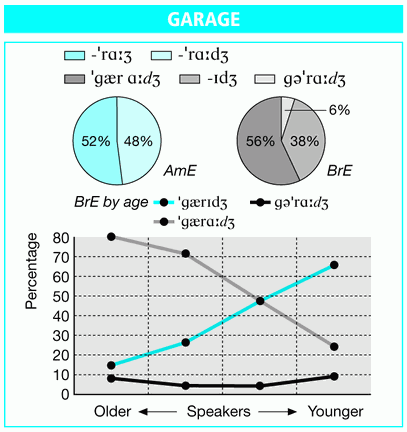

例として,garage の発音の英米差を考えてみよう.LPD によると,この語の発音の強勢位置は,アメリカ英語では専ら第2音節,イギリス英語では94%が第1音節に置かれる.

この分布について,どちらがより保守的でどちらがより革新的といえるだろうか.1つの見方(おそらく通常の見方)によれば,この語はフランス語 garer "shelter" に基づく派生語であり,フランス語的な第2音節への強勢が基本にあると考えられるので,その位置を保っているアメリカ英語発音こそが保守的であると議論できるかもしれない (cf. Romance Stress Rule) .しかし,別の見方によれば,強勢が第1音節に落ちるのは発音が英語化(ゲルマン語化)している証拠であり,イギリス英語発音こそが英語の伝統的な強勢位置の傾向を体現しているといえ,結果として保守的である,とも議論できるかもしれない (cf. Germanic Stress Rule) .

また別の見方によれば,より一般的に言語的な規範を遵守する傾向が強い場合に,保守的と表現されることもある.アメリカ英語は相対的に規範遵守の態度が強いと言われるが(例えば,[2011-10-11-1]の記事「#897. Web3 の出版から50年」を参照),その意味では保守的ともいえるのである.たとえ,規範の内容やでき方そのものは,歴史的に革新的だったとしてもである.

上に述べた3種類の保守性は,それぞれある意味では保守的ではあるが,互いにどこかずれている.この見かけの矛盾を解く鍵は,「基準点」の定め方にある.「保守」を「旧来の風習・伝統を重んじ,それを保存しようとすること」(『広辞苑第6版』)と理解する場合,基準点である「旧来の風習・伝統」が何を指すか明確にしなければ,保守そのものの指示内容も曖昧になる.基準点とは,ある時点において規範として守られている,あるいは少なくとも広く行なわれている語法を指し,その語法がその前段階の語法を引き継いだものであるのか,そこから変化したものであるのかは問わない.

基準点をフランス語的発音に置けば,garage の第2音節に強勢を置くアメリカ英語発音は保守的とみなせるが,基準点をゲルマン祖語に置けば,第1音節に強勢を置くイギリス英語発音は保守的である.また,言語規範は成立過程がどのようなものであれ,ある程度定着すれば基準点として機能しうるので,以後それを遵守する風潮が続けば,それはすべて保守的といえる.つまり,基準点をどこに置くかによって,保守の指示内容も大きく異なってくるのである.だが,基準点をどこに置くのが正しいかを判断する客観的な指標はない.

このように,保守(そしてその反意語である革新)とは相対的な用語にすぎない.言語において保守性を論じる場合には,少なくとも何を基準点として論じているのかを明示しなければ無意味だろう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2012-11-27 Tue

■ #1310. 現代英語の大文字使用の慣例 [punctuation][prescriptive_grammar][capitalisation]

昨日の記事「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1]) で,大文字が句読法的な機能に特化してきたことに触れたが,現代英語において,大文字の用途 (capitalisation) にはどのようなものがあるだろうか.Schmitt and Marsden (156) に要約されていたもの箇条書きで記そう.(a)--(c) は頭文字に必ず大文字を用いるべき場合,(d)--(g) はたいてい大文字が使用されるが,揺れのある場合である.

(a) the opening word of a sentence;

(b) proper names;

(c) names of the days of the week and months;

(d) names of the deity and religious celebrations (God, the Lord, Mass);

(e) key temporal events or epochs (the New Year, the Middle Ages);

(f) abstract nouns to which we may want to draw attention (Liberty, Education), along with scholarly or medical disciplines (Mathematics, Psychotherapy, Gerontology) and institutional labels (the State, Government);

(g) the main words in titles and other words to which we may want to give emphasis;

ここに含まれていないものも少なくない.『現代英語語法辞典』 (242--45) からいくつか抜き出せば,一人称単数代名詞 I,間投詞 O,詩の各行の最初の文字,小説の巻頭の1語あるいは数語,頭字語 (acronym),くだけた書き言葉で強勢を表わす部分の文字,掲示・新聞見出し・広告,電報文などでも大文字が使用される.上記の多くの大文字使用には,注意喚起,固有性,何らかの強調,装飾性といった効果が共通して感じられる.ただし,一人称単数代名詞 I や電報文の大文字使用については,歴史的に育まれてきた慣行という側面が強いかもしれない.かつてはデフォルトの文字だった大文字が,中世の小文字の台頭によって役割を限定させていった歴史を思うと,I とともに孤軍奮闘の間投詞 O も今までよく持ちこたえている.

関連して,「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」 ([2009-07-27-1]) や「#583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった」 ([2010-12-01-1]) を参照.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2012-11-21 Wed

■ #1304. アメリカ英語の「保守性」 [prescriptive_grammar][ame][ame_bre][colonial_lag]

アメリカ英語に "colonial lag" はあるかという問題について,[2012-10-14-1], [2012-10-15-1], [2012-10-16-1] の3回にわたって,Görlach の論文に従って考察した.Görlach の主張は,アメリカ英語は必ずしもよく言われるほど保守的ではないということだった.だが,英語の英米差に関する議論においては,アメリカ英語の保守性というステレオタイプは確かに根付いている.それを象徴するのが,American Speech の記念すべき第1巻を飾る最初の論文,McKnight の "Conservatism in American Speech" である.

だが,McKnight を読みながら,言語の保守性というときに2種類を区別する必要があるのではないかと気付いた.1つは古い語法が残りやすい,あるいは新しい語法が出現しにくい,採用されにくいといった,言語的革新の量の問題にかかわる保守性.もう1つは,規範遵守の態度が強いという意味での保守性だ.両者は互いに関係することもあるかもしれないが,本質的には別個のものではないか.

前者の意味では,アメリカ英語は,Görlach のいう通り,必ずしも保守的ではないとも議論できる.例えば,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]) ,「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]) ,「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) の記事で触れた通りだ.一方で,後者の意味では,アメリカ英語は少なくともイギリス英語と比較して保守的であると議論できるかもしれない.「#897. Web3 の出版から50年」 ([2011-10-11-1]) でも触れた通り,アメリカ英語の規範重視の態度はしばしば指摘されている.McKnight は特に後者の意味での保守性を話題にしているようだ.

18世紀に規範主義の嵐が吹き荒れたのは,アメリカにおいてではなくイギリスにおいてだった.だが,それはアメリカへもすぐに飛び火した.したがって,規範主義の潮流という点では,英米間に大きな差はないと考えられる.しかし,規範主義の潮流そのものの強さ,規範が拠って立つ基盤,その遵守の程度の3点はそれぞれ区別しておく必要がある.規範主義の潮流は英米で同じくらい強いかもしれないが,規範が拠って立つ基盤は,対比的にいえばアメリカは理性,イギリスは慣用であり,遵守の程度はアメリカのほうが強い.この最後の意味において,アメリカ英語は「保守的」といえるかもしれない.McKnight (11---16) は発音,語法,文法における英米差を挙げ,アメリカ英語の規範遵守性を主張している.

アメリカ英語にとっての規範の拠り所について付言すれば,透明性,規則性,類似性といった理性 (reason) であり,また発音問題に関しては書き言葉(綴字)である.

The natural order of things was inverted. The living colloquial idiom which should determine the written form was itself governed by the artificial forms of literary use. The writing governed the pronunciation. Sometimes English names such as Warwick, Chatham, Harwich, Lancaster, in American use are pronounced as spelled. At other times, as in Wooster, Warrick, an English pronunciation is provided with a new American spelling. In the same way idiomatic phrasal combinations in which the grammatical relations of the words are not apparent in parsing are replaced by artificial combinations in which the grammatical relations are regular. (McKnight 10)

ほかに規範主義の拠り所としての理性と慣用の対立については,「#141. 18世紀の規範は理性か慣用か」 ([2009-09-15-1]) を参照.

言語の「保守性」 (conservatism) はしばしば話題になるが,異なるレベルでの保守性を区別しておかないと,議論が錯綜するのではないか.

・ Görlach, Manfred. "Colonial Lag? The Alleged Conservative Character of American English and Other 'Colonial' Varieties." English World-Wide 8 (1987): 41--60.

・ McKnight, George H. "Conservatism in American Speech." American Speech 1 (1925): 1--17.

2012-11-09 Fri

■ #1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ [h][prescriptive_grammar][standardisation][orthoepy][french][spelling_pronunciation][stigma]

中英語以降,h は常に不安定な発音であり,綴字と発音との関係において解決しがたい問題を呈してきた.h の不安定性については,「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) ,「#459. 不安定な子音 /h/ (2)」 ([2010-07-30-1]) ,「#494. hypercorrection による h の挿入」 ([2010-09-03-1]) を始めとする h の各記事で取り上げてきた通りである.しかし,中英語から近代英語にかけての h の位置づけについては,不安定だったことこそ知られているが,詳細はわかっていない.ある種の証拠をもとに,推測してゆくしかない.中英語以降における h の発音と綴字の関係について,Schmitt and Marsden (140) の記述に沿って説明しよう.

古英語では h は規則的に発音されていたが,ノルマン征服以降,フランス借用語が大量に流入するにいたって h を巡る状況は大きく変化した.Anglo-Norman 方言のフランス語では /h/ はすでに脱落しており,綴字上でも erbe (= herbe) や ost (= host) のように <h> が落ちることがあった.しかし,語源となるラテン語の形態 herba, hostem に h が含まれていたことから <h> が改めて綴られることとなった.後に初期近代英語で盛んになる etymological_respelling の先駆けである.この効果が歴史的に h をもつフランス借用語全体に及び,/h/ で発音されないが <h> で綴る多数の英単語が生み出された.実際には,発音における /h/ のオンとオフの交替がどの程度の割合で起こっていたのかを確かめるのは困難だが,脱落が頻繁だったことを示す証拠はあるという.例えば,18世紀末より前に,そもそも h を文字とみなしてよいのかという論評すらあったという (Marsden 140--41) .

しかし,この不安定な状況は,規範主義の嵐が吹き荒れた18世紀末に急展開を見せる./h/ の脱落は,階級の低い,無教育な話者の特徴であるとして,社会的な烙印 (stigmatisation) を押されたのである.劇作家 Thomas Sheridan (1719--88) は Course of Lectures on Elocution (1762) で,h-dropping を "defect" と呼んだ初めての評者だった.なぜこれほどまでに急速に stigmatisation が生じたのかはわかっていないが,以降,標準英語においては <h> = /h/ の関係が正しいものとして定着した.ただし,どういうわけか heir, honest, honour, hour の4語(アメリカ英語では herb を加えて5語)においては,/h/ の響かない中英語以来の発音が受け継がれた.一方,非標準変種,特にイギリス英語の諸変種では,現在に至るまで h を巡る混乱は連綿と続いている.極端な例として,Hi'm hextremely 'appy to be'ere. を挙げておこう.

Schmitt and Marsden の記述を読んでいると,h について謎が深まるばかりだ.発音としてはいつ消滅してもおかしくなかった /h/ が,標準英語においては,綴字と規範主義の力でほぼ完全復活を果たしたということになる.h のたどった歴史は,ある意味では英語史上最大規模かつ体系的な etymological respelling の例であり,spelling pronunciation の例でもある.Hope の主張する「#1247. 標準英語は言語類型論的にありそうにない変種である」 ([2012-09-25-1]) をもう一歩進めて,「標準英語は自然の言語変化の類型からは想像できないような言語変化を経た変種である」とも言えそうだ.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-09-24 Mon

■ #1246. 英語の標準化と規範主義の関係 [standardisation][prescriptivism][prescriptive_grammar][negative][invisible_hand]

昨日の記事「#1245. 複合的な選択の過程としての書きことば標準英語の発展」 ([2012-09-23-1]) で,標準英語の発展は不特定多数の人々による言語的選択 (selections) の過程であるとする Hope の意見を要約した.では,この選択とは意識的なものなのか無意識的なものなのか.不自然なのか自然なのか.通常,個人の選択は意識的であり不自然であるともいえるが,不特定多数による選択となると無意識的であり自然であるともいえる.

Hope は,標準英語発展のもつ,このアンビバレントな特徴について,次のように考えている.標準化の過程は,人々の集団の無意識的な言語観に駆動される "a 'natural' linguistic process" あるいは "a language-internal phenomenon" (51) である.これは,しばしば標準化と一緒くたに扱われるが,実は対照をなしている規範主義というものが "language-external: a cultural, ideological phenomenon" (52) であるのと対比される.一般に社会言語学的な話題であると考えられている言語の標準化を "natural" や "language-internal" とみなすのは議論の余地があるだろうが,規範主義と区別する上では,鋭い分析ではないか.(集団的無意識という説明は,Keller の言語変化における「見えざる手」の議論を強く想起させる.invisible_hand の各記事を参照.)

Hope (50) は,英語の標準化と規範主義の関係を,前者が後者に先立つ関係であると明言する.

One of the paradoxes of the relationship between standardisation and prescriptivism is that prescriptivism always follows, rather than precedes, standardisation. It is therefore wrong to see prescriptivism as the ideological wing of standardisation: standardisation can be initiated, and can run virtually to completion (as in the case of English in the early seventeenth century), in the absence of prescriptivist comment. In fact, it is arguable that prescriptivism is impossible until standardisation has done most of its work --- since it is only in a a relatively standardised context that some language users become conscious of, and resistant to, variation.

18世紀の規範文法で指摘されている数々の規則(例えば,多重否定の禁止)は,すでにある程度慣用として標準化していたからこそ指摘し得たのであって,しばしば誤解されているように,規範文法家の独断と偏見だったわけでは必ずしもない.この誤解は,標準化と規範主義を混同している,あるいは同時に作用したもの間違えてとらえていることによる.標準化と規範主義という2つの過程を区別し,両者の関係を正しく認識することが重要である.

・ Hope, Jonathan. "Rats, Bats, Sparrows and Dogs: Biology, Linguistics and the Nature of Standard English." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 49--56.

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2012-09-22 Sat

■ #1244. なぜ規範主義が18世紀に急成長したか [language_myth][standardisation][prescriptive_grammar][history]

[2011-01-13-1]の記事「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」で,16世紀に始まったフランス語標準化の流れが,18世紀末の革命において最高潮を迎え,フランス語万能という神話へとすり替わった経緯を見た.記事の後半でイギリスでは「英語=イギリス国民の統合の象徴」という意識はずっと弱いと述べたが,Watts の論考を読み,近代イギリスにも対応する英語の標準化と神話化が確かにあり,18世紀に至って頂点に達していたことがわかった.現在,英語万能論やそれと密接に関連する規範主義の信奉は,「論理的なフランス語」ほど喧伝されはしないものの,ある意味では世界中に浸透しているとも言え,考えてみると恐ろしい.standardisation の各記事,とりわけ最近の記事 ([2012-09-06-1], [2012-09-15-1]) で標準英語の発展と確立の歴史について書いてきたが,今回は,なぜとりわけ18世紀に標準英語を規範化し,それを信奉する思潮が生じたのかを考えてみたい.

Watts (34--35) によれば,後期中英語から近代英語の時代にかけて,相互に関係する言語にまつわる種々の神話が育っていった.主要な神話を挙げると,language and ethnicity myth, language and nationality myth, language variety myth, myth of superiority, myth of the perfect language, golden age myth, myth of the undesirability of change である.Watts は,各時代の言語観を露呈する評言を集め,種々の神話の消長を年代順に図示した (41) .language and ethnicity myth と language variety myth が17世紀の終わりにかけて沈んで行くのに対し,myth of superiority, language and nationality myth, myth of the perfect language, golden age myth, myth of the undesirability of change が18世紀の前半にかけて一気に伸長している.後者の神話の糸が束ねられたそのとき,規範主義という大きな神話が生まれたのだとする.

その時代背景には,とりわけイギリスの国際社会における台頭と,国威の内外への誇示の必要性があった.1603年の James I によるイングランドとスコットランドの王位統一を前段階として,1707年には両国の議会が統一した.イギリスは海外へも新出を果たした.アメリカ植民地や西インド諸島を押さえてフランスと対抗するとともに,南アジアや東南アジアではオランダと対抗しつつ,東インド会社を設立し,インド獲得への足がかりを作った.アフリカとアメリカでは奴隷貿易を成功させ,フランスやオランダとの確執もいっそう激しくなった.

このような国際交易の異常な発達と植民地争いの激化により,イギリスは強い国家アイデンティティを激しく必要とするようになった.国家アイデンティティを作り上げるために,政治,経済,司法など文化の中心であるロンドンは,公教育を利用して書きことば標準英語を中央集権的に推進し,その万能たることを国内のみならず国外へも知らしめる策に打って出た.こうして,書きことば標準英語が国威の象徴として持ち上げられ.それとともに規範遵守の潮流が生まれたのである.

ただし,18世紀前半に規範主義が生まれたとはいっても,何もないところから突如として生じたわけではない.Watts (30) の強調するように,そのようなイデオロギーの発達は,次のようなお膳立てがあってこその帰結だった.

. . . any language ideology can only be formed

1 on the basis of beliefs about language, and attitudes towards language, which already have a long history, and

2 as a driving force behind a centrally significant social institution, the institution in this case being public education.

・ Watts, Richard J. "Mythical Strands in the Ideology of Prescriptivism." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 29--48.

2012-09-07 Fri

■ #1229. 規範主義の4つの流れ [prescriptive_grammar][icehl]

8月下旬,ICEHL-17 の学会でスイスの Zurich に行っていた.8月24日には,ミシガン大学の Anne Curzan による "Prescriptivism: More Than Descriptivism's Foil" と題する plenary session があり,「規範主義の4つの流れ」が提起された.いまだ調整中の区分のようだが,配布されたハンドアウトの一部から抜き出そう.

Four Strands of Prescriptivism

Four different yet integrated strands, based on the aims of prescriptive advice about usage:

・ Standardizing prescriptivism: rules/judgments that aim to promote and enforce standardization and "standard" usage;

・ Stylistic prescriptivism: rules/judgments that aim to differentiate among (often fine) points of style within standard usage;

・ Conservationist prescriptivism: rules/judgements that aim to preserve or purify usage;

・ Politically responsive prescriptivism: rules/judgments that aim to promote inclusive, nondiscriminatory, and/or politically correct usage.

講演では,言語以外の社会規範と比較しながら,この4つの流れについての巧みな比喩が随所に披露された.例えば,交通規則に喩えると,standardizing prescriptivism は信号に相当する.信号の赤か青かを守らなければ命取りであるのと同様に,言語の規範を守らなければコミュニケーションが成り立たない可能性がある.表現として良い悪いという以前のルールである.一方で,stylistic prescriptivism は,ルールというよりもマナーに近い.例えば,信号が青に変わってから何秒までの間に発車しなければならないかという交通規則はない.人によって許容範囲は異なるだろうが,マナーとして平均値のようなものはあるに違いない.守らなくてもコミュニケーションは成り立つだろうが,TPO を考慮して表現を選ばなければ,恥をかくかもしれない,という意味での「嗜み」ととらえられる.conservationist prescriptivism については,もっとよい名称がないか思案中だというが,インフォーマルな言い換えとして,"old parenting" という表現はわかりやすい比喩だった.

実際には,4つの流れの関係は複雑で,相互間の移動もあり得る.一般に出回っている語法書の類には,この4つの流れを汲む項目が区別なく列挙されているのだが,本当は区別しながら参照する必要があるのだろうと気付かされた次第である.

2012-08-09 Thu

■ #1200. なぜ英語史を学ぶか (3) [hel_education][prescriptive_grammar]

「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1]) および「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1]) で取り上げてきた英語史学習・教育の重要性について付け加え.Schmitt and Marsden (71--72) は,英語史の知恵をいかに英語教育へ応用すべきかという問題に対して,核心を突いた解答を示している.その「教訓」を以下に要約しよう.

しばしば学習者が質問するような不規則形などの問題は,純粋に歴史の偶然の産物である.例えば,3単現の -s がなぜ残ったのかは誰もわからない.ほかに問題となりうる規則には,規範文法家が独断と偏見で作り出したものが多い.彼らは英語はこのように話すべきだと定めることに関心があり,英語が実際にどのように話されているかという現実には目を向けなかった.分離不定詞 (split_infinitive) や shall と will の使い分け([2010-07-22-1]の記事「#451. shall と will の使い分けに関する The Wallis Rules」を参照)などがその例だ.

このような理不尽な規則そのものと同じくらい問題をはらんでいるのは,唯一の正しい英文法があるという誤った考え方だ.この態度は学習者にも教師にも深く根付いている.学習者も教師も1つの正しい答えを期待しているが,実際には言語は生きた体系であり,常に変化し,新しい状況に適用しようとする複雑で変化に富んだ体系である.つまり,文法とは絶対的な規則集ではない.もちろん文法項目のなかには比較的不変の項目もあり,それを規則として教えるということはよいことだろう.しかし,そうでない柔軟に変化する文法項目もある.後者の場合には,規則としてとらえるのではなく,多くの場合に用いられる規則的な形はあるけれども状況に応じて変異する規約くらいにとらえておくのがよい.

教師は,英語文法の柔軟性をよく理解し,変異を左右する文脈的な要因に通じている必要がある.特に話し言葉と書き言葉の区別は重要であり,それぞれに異なった文法が存在するのだと認識しておくことが肝要だろう.

Schmitt and Marsden は,この主張を支持するために,現代英文法の大著 Longman Grammar of Spoken and Written English の著者たちの次の言葉を引用している.

It would . . . be wrong to assume that standard English is fixed, with little or no variability. In fact, one of the major goals of the LGSWE is to describe the patterns of variation that exist within standard English, and to account for those patterns in terms of contextual factors. . . . In particular, the notion that the standard insists on 'uniformity'---allowing just one variant of each grammatical feature---is a serious fallacy, arising from a misleading application to language of the notion of 'standard' and 'standardization' taken from other walks of life. (18--19)

改めて,私も主張したい.英語は他のすべての言語と同様に,絶対的,固定的なものではなく,通時的にも変わるし共時的にも替わる流動体である.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

2012-08-08 Wed

■ #1199. なぜ英語史を学ぶか (2) [hel_education][standardisation][prescriptive_grammar][language_change][variation]

[2009-05-22-1]の記事「#24. なぜ英語史を学ぶか」への付け加え.オーストリアで英語史を教えている Schmetterer の英語史教育論といえる論考を読んだ.Schmetterer は,英語史のなかでも中英語と初期近代英語の歴史,とりわけ1500年以降の英語標準化の経緯を学び,教えることが必要だと力説する.言語的規制の弱い中英語から,言語の規格化へ乗り出す初期近代英語への著しい変わり映えを観察することで,言語が固定化された絶対的なものではありえないという認識に至ることができるという主張だ.この認識の中身について,Schmetterer は具体的に3点を挙げている.

(1) "language change is both inevitable and necessary in order to meet the requirements of the world around us" (372)

(2) "right" and "wrong" can be applied to language utterances only with the greatest possible caution" (372)

(3) "a language consists of various levels, regional, social, and temporal" (373)

言語とは通時的に変わる (change) ものであり,地理的,社会的,語用的な要因により共時的にも替わる (vary) ものである.そのような流動的な対象に正当に善し悪しの評価を加えるというのは,本来,不可能である.しかし,人間の社会生活において善悪の区別は本質的であり,言語についてもある程度の規準をもちたいという欲求は,特に近代国家とその国民にとって,抗いがたい.本来は不明確なところに善悪の線引きをしようというのだから,線引きする際にも,そしてすでに線引きされたものを評価する際にも,最大限の注意を払わなければならない.

言語は変わりもすれば,替わりもするので,本来は善し悪しをつけがたい.これを十分に理解したうえでの規範であれば,役に立つ.このような言語観の形成に最も役立つのが,(必ずしも英語史とはいわずとも)言語の歴史ではないだろうか.

・ Schmetterer, Victor. "The History of the English Language and Future English Teachers." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 371--77.

2012-08-05 Sun

■ #1196. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景 (2) [adverb][suffix][flat_adverb][standardisation][prescriptive_grammar][emode][intensifier][-ly]

[2012-07-29-1]の記事の続編.初期近代英語では,##1172,992,984 の記事で話題にしたような強意の単純副詞が続々と現われた.しかし,口語的な響きを伝えるこのような強意の単純副詞が,英語の標準化や規範主義の潮流のなかで非難され,消えていったのも,同じ時代のことだった.ここには,副詞的に機能する語は副詞の形態(典型的に -ly)をもっているべきであり,形容詞と同形のものが副詞として機能するのは正しくないとする "correctness" の発想が濃厚である.Strang (138--39) は次のように述べている.

Secondary modifiers or intensifiers differed considerably. The old forms, full, right, were still in general use; newer very was known, but not used by everybody even in the 17c. For a more forceful degree of modification, wonderous and mighty were inherited, but such terms wear out quickly, and changes have been considerable. During II [1770--1570], pretty, extraordinary, pure, terrible, dreadful, cruel, plaguy, devillish, take on this role, and most of them have lost it again since. We must distinguish here the built-in obsolescence affecting such items at any time, from the particular factors operating between II and I [1970--1770]. These arose from a sense of correctness which prescribed that forms with the appearance of adjectives should not be used in secondary modification. Very was all right because it did not have this form; but instead of extraordinary, terrible, dreadful, etc., the corresponding -ly forms came to be required.

Strang は,強意副詞としての extraordinary や terrible の廃用は,強意語に作用する「限界効用逓減の法則」 ([2012-01-14-1]の記事「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」を参照)によるものというよりは,規範主義的な "correctness" に基づく非難によるものだと考えているようだが,この2つの要因を "distinguish" する必要はあるだろうか.概念として区別すべきだということであれば確かにその通りだが,現実には,両者は補完し合っていたのではないだろうか.強意語はとりわけ話し言葉,口語において発達しやすい.そこでは,入れ替わり立ち替わり新しい強意語が現われては去ってゆく.一方で,規範主義はもっぱら書き言葉,文語に基づいた言語観である.そこでは,言語を固定化しようという意図が濃厚である.両者の関係は水と油のような関係に見えるが,火(規範主義)に油(口語的な強意副詞の異常な発達)を注いだと表現するのが,より適切な比喩のように思われる.口語における単純副詞の使用が強意語の発達により目立ってくればくるほど,規範による非難の対象となるし,その非難の裏返しとして,「正しい」 -ly 副詞が奨励されるようになったのではないか.皮肉なことだが,言語変化が活発である時代にこそ,強い規制が生まれがちである,ということかもしれない.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2012-07-29 Sun

■ #1189. 初期近代英語における -ly 副詞の規則化の背景 [adverb][suffix][flat_adverb][standardisation][printing][prescriptive_grammar][productivity][emode][-ly]

[2012-07-12-1]の記事「#1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞」で,-ly 副詞の発達してきた歴史を,単純副詞 (flat_adverb) の発達史と合わせて略述した.加えて,「#1176. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期」 ([2012-07-16-1]) と「#1181. 副詞接尾辞 -ly が確立した時期 (2)」 ([2012-07-21-1]) で,-ly 副詞が確立し拡大した背景について述べた.発達,確立,拡大というのはいずれも客観性に欠ける表現ではあるが,厳密な定義は,生産性 (productivity) の定義と同じくらいに難しい.今回は,初期近代英語における -ly 副詞の規則化を話題にするが,規則化 (regularisation) も正確に定義するのが難しい.ここでは規則化という用語への深入りはせずに,-ly が標準英語で最も普通の副詞接辞として認められ,規範文法へも受け入れられてゆく過程として,緩やかにとらえておきたい.

-ly 副詞の規則化については,Nevalainen (244) によくまとまった記述がある.

The generalisation of the adverbial suffix -ly is usually attributed to the effects of standardisation. Fisher et al. (1984: 49) point out that adverbs were already regularly marked by the -ly suffix in the Chancery documents in the fifteenth century. The acceptance of the Chancery Standard was not, however, explicit outside the Chancery itself. At the beginning of the Early Modern English period, it was the printers and educators who began to assume dominant roles in the transmission of the written standard (see Nevalainen--Raumolin-Brunberg 1989: 83--88). The growing feeling for grammatical "correctness" that Knorrek (1938: 104) and Strang (1970: 139), for instance, refer to is well documented in Robert Lowth's Short Introduction to English Grammar. Bishop Lowth writes in 1762:

Adjectives are sometimes employed as adverbs: improperly, and not agreeably to the genius of the English language. As, 'indifferent honest, excellent well:' Shakespeare, Hamlet, 'extreme elaborate:' Dryden, Essay on Dram. Poet. 'marvellous graceful:' Clarendon, Life, p. 18. (Lowth 1762/1775: 93)

つまり,中英語の終わりまでに一般化の流れの見えていた -ly 副詞が,初期近代英語の時代に印刷業者や教育者による英語標準化の動きに後押しされて規則化し,18世紀の規範文法によって駄目を押された,という経緯である.Nevalainen は,その論文で,初期近代英語においても単純副詞は前時代からの余波で活躍しており,いくつか新しく生まれたものもあると報告しているが (250) ,上に引用した記述は全体的な潮流をよく表わしているといえるだろう.

・ Nevalainen, Terttu. "Aspects of Adverbial Change in Early Modern English." Studies in Early Modern English. Ed. Dieter Kastovsky. Mouton de Gruyter, 1994. 243--59.

2012-07-12 Thu

■ #1172. 初期近代英語期のラテン系単純副詞 [adverb][adjective][flat_adverb][latin][loan_word][suffix][emode][conversion][prescriptive_grammar][-ly]

[2012-01-06-1]の記事「#984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか?」で,細江 (127) の述べている「ラテン系の形容詞が副詞代用となる例を開いた」がどの程度事実なのかという問題意識をもった.この問題をしばらくおいておいたところ,先日 Schmitt and Marsden (57) に次のような記述を見つけた.

Most adverbs of manner in Modern English have the suffix -ly. This derives from Old English lice (meaning "like"), which went through several changes before it was eventually reduced to -ly. Many adverbs in Modern English derive directly from their Old English versions: boldly, deeply, fully, openly, rightly. Others come from the great period of adverb formation in English in the later 16th century, when many adjectives were simply converted to adverbs with zero inflection. These included many so-called "booster" adverbs, such as ample, extreme, detestable, dreadful, exceeding, grievous, intolerable, terrible, and vehement. But others were supplied with -ly from the start (horribly, terribly, violently), and use of the inflection gradually gained ground. During the 18th century, the pressure for normalization ensured that the suffix became the rule. We still use this suffix regularly today to make new adverbs from adjectives.

つまり,16世紀後半に,形容詞からゼロ派生した単純副詞 (flat_adverb) の増大した時期があったという指摘である.細江の言及も近代英語期を念頭においているようなので,Schmitt and Marsden と同一の事実について語っていると見てよいだろう.ラテン系の形容詞とは明示していないが,例に挙げられている9語のうち dreadful を除く8語までが,(フランス語経由を含む)ラテン系借用語である.

詳しくはさらに多方面の調査を要するが,-ly 副詞と単純副詞の発展の概略は次のようになるだろうか.古英語期より発達してきた副詞接尾辞 -ly は中英語期になって躍進した.一方,古英語の別の副詞接尾辞 -e が消失したことにより生じた単純副詞の使用も,中英語期にすぐに衰えることはなかった.むしろ,初期近代英語期には,ラテン系借用語による後押しもあり,単純副詞の種類は一時的に増大した.しかし,単純副詞には,現代にも続く口語的な connotation が早くからまとわりついていたようで,18世紀に規範主義的文法観が台頭するに及び,非正式な語形とみなされるようになった.その後,-ly が圧倒的に優勢となり,現在に至っている.

なお,副詞接尾辞 -ly に関する話題については,本ブログでも -ly suffix adverb の各記事で取り上げてきたので,参照されたい.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-06-14 Thu

■ #1144. 現代英語における数の不一致の例 [number][agreement][prescriptive_grammar][syntax][singular_they]

主語となる名詞の示す数と,対応する動詞の示す数が一致しない例は,古い段階の英語にも現代英語にも数多く認められる.現代英語におけるこの問題の代表としては,[2012-03-16-1]の記事で取り上げた singular they などが挙げられよう.Reid に基づいた武藤 (85--86) によれば,数の不一致の例は,3種類に分けられる.以下,各例文で,不一致の部分を赤で示した.

(A型) 実体の焦点は単数;数の焦点は複数

・ At ADT (security systems) 98 years' experience have taught us that no one alarm device will foil a determined burglar.

・ Five years ago 5 per cent of tax returns were subject to review. Today, only one per cent are subject to review.

・ The whole process of learning a first and second language are so completely different. (Laura Holland)

・ Rudolph is especially effective in crowd scenes like the opening, where movement of people and camera are delicately braided, where odd characters flutter through the background unemphasized. (Stanley Kauffman, The New Republic)

(B型) 実体の焦点は複数;数の焦点は単数

・ The sex lives of Roman Catholic nuns does not, at first blush, seem like promising material for a book. (Newsweek)

・ Two million dollars comes from corporations and foundations, but almost $400,000 from private gifts. (The New York Times)

・ Two drops deodorizes anything in your home. (Air freshner advertisement)

・ For one thing, the player is much closer to the instrument than the listener, and the sounds he hears is thus a different sound. (John Holt, Instead of Education)

(C型) and で連結された2個の実体;数の焦点は単数

・ Gas and excess acid in your stomach is what we call Gasid Indigestion. (Alka-Seltzer commercial)

・ We know that the company's destiny and ours is the same.

・ Galloping horses and thousands of cattle is not necessary to cinema; I call that photography. (Alfred Hitchcock, radio interview)

・ I just want you to know that this whole Watergate situation and the other opportunities was a concerted effort by a number of people. (Jeb Magruder, Newsweek)

以上の例は,いずれも実体の数と,観念の上で焦点化される数との不一致として説明される.A型の各例文でいえば,主語となる名詞句の主要部が指している実体は単数だが,共起している 98 years', tax returns, a first and second language, people and camera が複数を喚起するため,それに引かれて動詞も複数で呼応しているということである.

言語の社会的,規範遵守的,論理的な側面と,個人的,規範逸脱的,文体的な側面とのせめぎ合いと言ったらよいだろうか.武藤 (87) のことばを借りれば,次のようになる.

名詞形の数の話者が置く焦点によって動詞との呼応が何れかに分れるのはそれなりの根拠が存在している点を考えると,この呼応は話者の idiosyncratic な言語感覚,stylistic な好みによっているとも思われるが,もっと大きな言語行為として把えると,話者が形態上の呼応にとらわれずに自由に,単数あるいは複数の呼応を決めて行こうとする言語表現の1つの傾向だと思われる.

・ 武藤 光太 「英語の単数形対複数形について」『プール学院短期大学研究紀要』33,1993年,69--88頁.

・ Reid, Wallis. Verb and Noun Number in English: A Functional Explanation. London: Longman, 1991.

2012-03-16 Fri

■ #1054. singular they [personal_pronoun][gender][political_correctness][number][agreement][prescriptive_grammar][singular_they]

現代英語の問題としてしばしば取り上げられる singular they について.「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」の記事 ([2010-01-27-1]) でも取り上げたが,現代英語には any, each, every, no などで修飾された形態的に単数である人を表わす名詞を,後で受けるための適切な代名詞がない.he で代表させようとすると男尊女卑と言われかねず,かといって she で代表させるのもしっくりこない.it だとモノ扱いのようで具合が悪い.性を問わない they を用いれば,伝統主義の規範文法家の大好きな数の一致 (agreement) という規則に抵触し,槍玉にあげられかねない.現実の語法としては,最後に挙げた singular they が勢力を得ているが,そのような問題の生じないように文を改めよという助言もよく聞かれる.

このような現代的とされる語法上の問題は,実は現代英語で生じたものではなく,古い歴史をもっているものが多い.OED の "they, pers. pron." B. 2. によると,"Often used in reference to a singular noun made universal by every, any, no, etc., or applicable to one of either sex (= 'he or she'). See Jespersen Progress in Lang. §24." とあり,その初例は1526年である.細江 (254--56) には,近代英語からの例がいろいろと挙げられている.いくつかを抜き出そう.

・ Let each esteem others better than themselves.---Philippians, ii. 3.

・ Each was swayed by the emotion within them, much as the candle-flame was swayed by the tempest without.---Hardy.

・ Nobody knows what it is to lose a friend till they have lost him.---Fielding.

・ Everyone must judge of their feelings.---Byron.

・ No one in their senses could doubt.---Dickens.

・ Nobody will come in, will they?---Priestley.

each などが先行しない単数名詞が they で受けられている例もある.

・ The feelings of the parent upon committing the cherished object of their cares and affections to the stormy sea of life.---S. Ferrier.

・ A person can't help their birth.---Thackeray

they の数の不一致の問題は,英語の代名詞体系が否応なく内包する問題である.フランス語では,このような場合に便利な soi, son などの語が用意されており,問題とはならない.英語にとっての解決法は,問題の語法をまったく使わないという回避策を採らないとするのであれば,代名詞体系を改変するか,既存の体系内の運用で対処するかである.前者については,[2010-01-27-1]の記事で示したように,様々な語が提案されたが,文書で時折見られる s/he でさえ好まれているとは言い難い.後者の有力候補である singular they は,歴史的にも連綿と行なわれてきたし,その苦肉の策たることは誰しもが理解しているのであり,共感を誘う.その苦肉は,以下の例のなかにも見て取ることができる.

・ If an ox gore a man or a woman, that they die; then the ox shall be surely stoned.---Exodus, xxi. 28.

Burchfield も認めている通り,すでに大勢は決せられているといってよい.

関連して,愚痴を一つ.英語で論文執筆の際に,引用している著者の性別の見当がつかず,代名詞を用いるのをためらわざるをえない状況に困ることがある.日本語であれば「著者は」を繰り返してもそれほどおかしくないが,英語では the author を何度も繰り返すわけにもいかない・・・.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2012-01-10 Tue

■ #988. Don't drink more pints of beer than you can help. (2) [negative][comparison][idiom][syntax][prescriptive_grammar][double_negative]

昨日の記事 ([2012-01-09-1]) で取り上げた構文について,議論の続きを.

論理的には誤っている同構文が現代英語で許容されている背景として,昨日は,語用論的,統語意味論的な要因を挙げた.だが,この構文を許すもう1つの重要な要因として,規範上の要因があるのではないか,という細江 (148--49) の議論を紹介したい.それは,多重否定 (multiple negation; [2010-10-28-1]) を悪とする規範文法観である.

18世紀に下地ができ,現在にまで強い影響力を及ぼし続けている規範英文法の諸項目のなかでも,多重否定の禁止という項目は,とかくよく知られている.典型的には2重否定がよく問題となり,1度の否定で足りるところに2つの否定辞を含めてしまうという構文である (ex. I didn't say nothing.) .多重否定を禁止する規範文法が勢力をもった結果,現代英語では否定辞は1つで十分という「信仰」が現われた.しかし,2つの否定辞が,異なる節に現われるなど,互いに意味的に連絡していない場合には,打ち消し合うこともなく,それぞれが独立して否定の意味に貢献しているはずなのだが,そのような場合ですら「信仰」は否定辞1つの原則を強要する.ここに,*Don't drink more pints of beer than you cannot help. が忌避された原因があるのではないか.細江 (148) は「この打ち消しを一度しか用いないとのことがあまりに過度に勢力を加えた結果,場合によってはぜひなくてはならない打ち消しがなくなって,不合理な文さえ生ずるに至った」と述べている.

歴史的にみれば,cannot help doing のイディオムは近代に入ってからのもので,OED の "help", v. 11. b. によれば,動名詞を従える例は1711年が最初のものである.興味深いことに,11. c. では,問題の構文が次のように取り上げられている.

c. Idiomatically with negative omitted (can for cannot), after a negative expressed or implied.

1862 WHATELY in Gd. Words Aug. 496 In colloquial language it is common to hear persons say, 'I won't do so-and-so more than I can help', meaning, more than I can not help. 1864 J. H. NEWMAN Apol. 25 Your name shall occur again as little as I can help, in the course of these pages. 1879 SPURGEON Serm. XXV. 250, I did not trouble myself more than I could help. 1885 EDNA LYALL In Golden Days III. xv. 316, I do not believe we shall be at the court more than can be helped.

OED は,同構文は論理的に難ありとしながらも,19世紀半ば以降,慣用となってきたことを示唆している.規範文法の普及のタイミングとの関連で,意味深長だ.

現代規範英文法はしばしば合理主義を標榜しながらも,このように不合理な横顔をたまにのぞかせるのがおもしろい.統語意味論的,論理的な観点から議論するのもおもしろいが,やはり語用論的,歴史的な観点のほうに,私は興味をそそられる.

規範文法における多重否定の扱いについては,[2009-08-29-1]の記事「#124. 受験英語の文法問題の起源」や[2010-02-22-1]の記事「#301. 誤用とされる英語の語法 Top 10」を参照.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2011-07-29 Fri

■ #823. uninterested と disinterested [semantic_change][negative][language_change][prescriptive_grammar]

意味の変化と規範的な語法には相反する力が作用しており,議論の対象になりやすい.近年の著名な例の1つに,標題の2語の使い分けに関する議論がある.

肯定形 interested には異なる2つの語義がある.いくつかの英英辞典を調べたなかでは,Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary (MWALED; see [2010-08-24-1], [2010-08-23-1]) による定義がこの区別を最も分かりやすく表わしていた.部分的に引用する.

1a. wanting to learn more about something or to become involved in something

???The listeners were all greatly/very interested in the lecture.???

2. having a direct or personal involvement in something

???The plan will have to be approved by all interested parties.???

日本語にすれば,前者は「興味をもっている」,後者は「利害関係のある」の区別となる.後者がより古い語義を表わすが,頻度としては前者のほうが圧倒的に高いだろう.1つの語が異なる複数の語義をもっていること自体は,英語でも他の言語でもまったく珍しいことではない.しかし,注目すべきは,英語では両語義に対応する否定が別々の語で表わされることである.規範的な語法に従えば,1a の語義「興味をもっている」の否定は uninterested で,2 の語義「利害関係のある」の否定は disinterested で表わされるとされる.それぞれの例文を示そう.

- He is completely uninterested in politics. (興味をもっていない)

- Her advice appeared to be disinterested. (利害関係のない,公平無私の)

ところが,2 の語義が比較的まれだからか,近年では disinterested が uninterested と同様に 1a の否定の語義「興味をもっていない」として用いられることが増えてきているという.保守的な評者は,かつては明確に存在した uninterested と disinterested の語義上の区別が失われかけている,あるいは disinterested が両義的になってしまったとして警鐘を鳴らしているが,この批判はどのくらい当を得ているだろうか.

第1に,disinterested の両義性について.もとより肯定形の interested は2つの異なる語義をもっており常に両義的だったが,両語義が区別されないで不合理だという批判は聞いたことがない.すでにある両義性には寛容でありながら,もともとあった区別が両義化してゆくことには厳格というのは,あまり筋が通っているとはいえない.

第2に,「興味をもっていない」の語義を新しく獲得した disinterested は uninterested と完全な同義ではなく,しばしば強意を込めた「まるで興味をもっていない」の意味で interested とは使い分けられるとされる.この場合,両語の使い分けによって,かつては不可能だった興味のなさの度合いの標示が可能になったということであり,あらたな区別が獲得されたことになる.

第3に,従来は,「興味をもっていないこと,無関心」を意味する対応する1語の名詞形が存在しなかった.*uninterest という語は通常は用いられず,lack of interest などという迂言的表現で我慢するしかなかった.ところが,disinterest という語は「利害関係のないこと,公平無私」を意味する名詞として存在していたので,形容詞の意味変化と連動して,この同じ語が「無関心」の語義をも担当するようになった.「無関心」がずばり1語で表現できるようになったのは,問題の形容詞の意味変化ゆえと考えられる.

まとめれば,次のようになる.uninterested と disinterested にまつわる意味変化の結果として,保守的な評者のいうようにある区別が失われたことは確かである.しかし,その反面,従来は存在しなかった別の区別が獲得されたのも事実である.

規範的な辞書では,disinterested の新しい語義をいまだに正用とは認めていないようだ.言語が無常であることを考えれば「誤用」が正用化するのは時間の問題かもしれない.あるいは,話者の規範遵守の傾向が強ければ,少なくとも格式張った文脈では,誤用とのレッテルを貼られ続けるのかもしれない.私個人としてはどちらが望ましいか判断できないし,あえて判断しない.ただ,言語は無機的に変化してゆくのではなく,話者によって有機的に変化させられてゆくものだとは信じている.

以上の議論は Trudgill (2--5) に拠った.

・ Trudgill, Peter. "The Meaning of Words Should Not be Allowed to Vary or Change." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 1--8.

2011-05-14 Sat

■ #747. 記述と規範 [prescriptive_grammar][popular_passage]

英語を数年間学んで大学に入学してきた学生が,言語学の授業で最初に習うことの1つに記述 (description) と規範 (prescription) の違いがある.言語学において,記述文法 (descriptive grammar) と規範文法 (prescriptive grammar) の区別は最重要項目である.

記述とは言語のあるがままの姿を記録することであり,規範とは言語のあるべき姿を規定するものである.言語学は言語の現実を観察して記録することを使命とする科学なので,「かくあるべし」という規範的なフィルターを通して言語を扱うことをしない.文法や語法が「すぐれている」,「崩れている」,「誤っている」という価値判断はおよそ規範文法に属し,言語学の立場とは無縁である.確かに,規範文法そのものを論じる言語教育や応用言語学の領域はあるし,英語史でも英語規範文法の成立の過程は重要な話題である (prescriptive_grammar) .しかし,言語学は原則として記述と規範を峻別し,原則として前者に関心を寄せるということを理解しておく必要がある.

記述を規範に優先させる理由としては,以下の点を考えるとよい.

・ 一般に科学はあるべき姿を論じるのではなく,現実の姿を観察し,理論化し,解説(記述)しようとするものである.言語学も例外ではない.

・ いかなる言語社会も(いまだ記述されていないとしても)記述されるべき文法をもっているが,すべての言語社会が規範文法をもっているとは限らない,あるいは必要としているとは限らない.実際に,規範文法をもっていない言語社会は多く存在する.英語の規範文法も18世紀の産物にすぎない.

・ 規範は価値観を含む「道徳」に近いものであり,時代や地域によっても変動する.個人的,主観的な色彩も強い.「道徳」は科学になじまない.

大学生,とりわけ英語学を学ぶ英文科の学生は,記述と規範の区別を明確に理解していなければならない.というのは,「実践英文法」などの実用英語の授業(規範文法)があるかと思えば,次の時間に「英語学概論」などの英語学の授業(記述文法)が控えていたりするからだ.2つは英語に対するモードがまるで異なるので,頭を180度切り換えなければならない.

記述と規範の峻別についてはどの言語学入門書にも書かれていることだが,Martinet (31) による一般言語学の名著の冒頭から拙訳とともに引用しよう.

La linguistique est l'étude scientifique du langage humain. Une étude est dite scientifique lorsqu'elle se fonde sur l'observation des fait et s'abstient de proposer un choix parmi ces faits au nom de certains principes esthétiques ou moraux. «Scientifique» s'oppose donc à «prescriptif». Dans le cas de la linguistique, il est particulièrement important d'insister sur le caractère scientifique et non prescriptif de l'étude : l'objet de cette science étant une activité humaine, la tentation est grande de quitter le domaine de l'observation impartiale pour recommander un certain comportement, de ne plus noter ce qu'on dit réellement, mais d'édicter ce qu'il faut dire. La difficulté qu'il y a à dégager la linguistique scientifique de la grammaire normative rappelle celle qúil y a à dégager de la morale une véritable science des mœurs.

言語学は人間の言語の科学的研究である.

ある研究が科学的と言われるのは,それが事実の観察にもとづいており,ある審美的あるいは道徳的な規範の名のもとに事実の取捨選択を提案することを差し控えるときである.したがって,「科学的」は「規範的」に対立する.言語学においては,研究の科学的で非規範的な性質を強調することがとりわけ重要である.この科学の対象は人間活動であるため,公平無私な観察の領域を離れてある行動を推薦する方向に進み,実際に言われていることにもはや留意せず,かく言うべしと規定したいという気持ちになりがちである.科学的言語学から規範文法を取り除くことの難しさは,生活習慣に関する真の科学から道徳を取り除く難しさを想起させる.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2010-12-01 Wed

■ #583. ドイツ語式の名詞語頭の大文字使用は英語にもあった [punctuation][prescriptive_grammar][academy][swift][hart][capitalisation]

現代ドイツ語では文頭や固有名詞のみならず名詞全般を大文字で始める習慣がある.英語に慣れているとドイツ語の大文字使用がうるさく感じられ,ドイツ語に慣れていると英語の小文字使用が気になってくる.どのような場合に大文字あるいは小文字を使用するかという問題は広い意味で punctuation に関する話題といってよいが,名詞の大文字使用 ( capitalisation ) は17,18世紀には英語でも広く行なわれていた.これを最初に勧めたのは16世紀の文法家 John Hart である.Walker (21) が以下のように述べている.

The use of a capital letter at the beginning of important nouns, as recommended by John Hart in 1569, increased during the seventeenth century, but gradually decreased during the eighteenth century, though Murray's Grammar was still using this in describing the 'Colon' and 'Semicolon' in 1834.

16?18世紀に英語でこの慣習が発達した背景には,大陸の言語での同様の慣習があった.一方で,18世紀に徐々に衰退していったのは,この大文字使用の慣習に一貫性のないことを規範文法家たちが嫌ったためであるという.というのは,この慣習がすべての名詞を大文字にするのではなく「重要な」一般名詞を大文字にするというルースな慣習だったからである.18世紀の「理性の時代」 ( the Age of Reason ) に生きた文法家には受け入れがたい慣習だったのだろう.

大文字使用の最盛期は1700年前後だったが,この時代を代表するのは Gulliver's Travels の著者にして,英語を統制するアカデミーの設立を訴えた Jonathan Swift (1667--1745) である ( see [2009-09-08-1], [2009-09-15-1] ) .Swift の文章では名詞の大文字の慣習が完全に守られている.例えば,Swift の有名なアカデミー設立の嘆願書 A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue (1712) では,名詞はすべて大文字で書かれている.

・ Walker, Julian. Evolving English Explored. London: The British Library, 2010.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003. 67

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow