2018-04-13 Fri

■ #3273. Lehman による文法化の尺度,6点 [grammaticalisation][category][tense][future][prototype]

通時的であれ共時的であれ文法化 (grammaticalisation) を問題にする場合,取りあげている事例がどの程度「文法化」らしいのか,「文法的」なのかを判断する基準が必要である.しかし,そのような基準を設定することは,言い換えれば文法化に定義を与えることにほかならず,自ずから困難な課題であることは論を俟たない.このような基準,ないしパラメータとしては,Lehmann の提案が古典的なものとされている.議論はあるものの,たたき台として重要である.Hopper and Traugott (31) に Lehmann のパラメータが要領よくまとまっているので,そちらを引用しよう.連合関係の軸 (paradigm) から3点,統合関係の軸 (syntagm) から3点である.

Of relevance on the paradigmatic axis are:

1. the "weight" or size of an element (Lehmann refers to "signs"); weight may be phonological (Lat. ille 'that' has more phonological weight than the French article le that derives from it) or semantic (the motion verb go is thought to be semantically weightier than the future marker go) --- "Grammaticalization rips off the lexical features until only the grammatical features are left" (1995: 129);

2. the degree to which an element enters into a cohesive set or paradigm; e.g., Latin tense is paradigmatically cohesive whereas English tense is not (contrast the Latin with its translation in amo 'I love,' amabo 'I will love,' amavi 'I have loved');

3. the freedom with which an element may be selected; in Swahili if a clause is transitive, an object marker must be obligatorily expressed in the verb (given certain semantic constraints), whereas none is required in English.

Of relevance on the syntagmatic axis are:

4. the scope or structural size of a construction; periphrasis, as in Lat. scribere habeo 'write:INF have:1stSg', is structurally longer and weightier and larger than inflection, as in Ital. scriverò, 'I shall write';

5. the degree of bonding between elements in a construction (there is a scale from clause to word to morpheme to affix boundary, 1995: 154); the degree of bonding is greater in the case of inflection than in that of periphrasis;

6. the degree to which elements of a construction may be moved around; in earlier Latin scribere habeo and habeo scribere could occur in either order, but in later Latin this order became fixed, which allowed the word boundaries to be erased.

これらを現代英語の文法事象に照らしてみよう.例えば,現代英語の法助動詞 will による「未来時制」の発達はどのくらい「文法化」的な問題だろうか.「#2317. 英語における未来時制の発達」 ([2015-08-31-1]),「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) で論じたように,法助動詞 will の発達は文法化の典型例の1つと考えられているが,上記の2から示唆される通り,現代英語の will による「未来時制」は連合関係の観点から,さほど cohesive とはいえないようにも思われ,どこまで時制という文法カテゴリーの成員として扱えるのか疑問が残る.もちろん,これは Yes/No の問題ではなく程度の問題であり,プロトタイプ的に理解する必要はあるだろう.6つのパラメータをすべて満たす完璧な事例だけを「文法化」としてしまうと,多くを見落としてしまうことになる.

・ Lehmann, Christian. Thoughts on Grammaticalization. Munich: Lincom Europa, 1995.

・ Hopper, Paul J. and Elizabeth Closs Traugott. Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2017-10-21 Sat

■ #3099. 連載第10回「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」 [link][notice][personal_pronoun][number][t/v_distinction][category][rensai][sobokunagimon][fetishism]

昨日10月20日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第10回の記事「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」が公開されました.

本文でも述べているように,この素朴な疑問にも「驚くべき歴史的背景が隠されて」おり,解説を通じて「英語史のダイナミズム」を感じられると思います.2人称代名詞を巡る諸問題については,これまでも本ブログで書きためてきました.以下に関連記事へのリンクを張りますので,どうぞご覧ください.

[ 各時代,各変種の人称代名詞体系 ]

・ 「#180. 古英語の人称代名詞の非対称性」 ([2009-10-24-1])

・ 「#181. Chaucer の人称代名詞体系」 ([2009-10-25-1])

・ 「#196. 現代英語の人称代名詞体系」 ([2009-11-09-1])

・ 「#529. 現代非標準変種の2人称複数代名詞」 ([2010-10-08-1])

・ 「#333. イングランド北部に生き残る thou」 ([2010-03-26-1])

[ 文法範疇とフェチ ]

・ 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])

・ 「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1])

[ 親称と敬称の対立 (t/v_distinction) ]

・ 「#167. 世界の言語の T/V distinction」 ([2009-10-11-1])

・ 「#185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction」 ([2009-10-29-1])

・ 「#1033. 日本語の敬語とヨーロッパ諸語の T/V distinction」 ([2012-02-24-1])

・ 「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」 ([2012-03-21-1])

・ 「#1126. ヨーロッパの主要言語における T/V distinction の起源」 ([2012-05-27-1])

・ 「#1552. T/V distinction と face」 ([2013-07-27-1])

・ 「#2107. ドイツ語の T/V distinction の略史」 ([2015-02-02-1])

[ thou, ye, you の競合 ]

・ 「#673. Burnley's you and thou」 ([2011-03-01-1])

・ 「#1127. なぜ thou ではなく you が一般化したか?」 ([2012-05-28-1])

・ 「#1336. なぜ thou ではなく you が一般化したか? (2)」 ([2012-12-23-1])

・ 「#1865. 神に対して thou を用いるのはなぜか」 ([2014-06-05-1])

・ 「#291. 二人称代名詞 thou の消失の動詞語尾への影響」 ([2010-02-12-1])

・ 「#2320. 17世紀中の thou の衰退」 ([2015-09-03-1])

・ 「#800. you による ye の置換と phonaesthesia」 ([2011-07-06-1])

・ 「#781. How d'ye do?」 ([2011-06-17-1])

[ 敬称の you の名残り ]

・ 「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1])

・ 「#1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意」 ([2014-08-31-1])

・ 「#3095. Your Grace, Your Highness, Your Majesty」 ([2017-10-17-1])

[ you の発音と綴字 ]

・ 「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1])

・ 「#2234. <you> の綴字」 ([2015-06-09-1])

2017-06-03 Sat

■ #2959. 知的精神活動としての数学,漢字,言語 [kanji][mathematics][semiotics][category][linguistics]

『物語 数学の歴史』を著わした加藤 (37) は,知的精神活動としての数学の特質として以下を挙げている.

・ 人間精神が抽象し切り出してきた知的対象を実体化して扱うこと.

・ 対象の認識に関する以下の2点について一般的なコンセンサスがあること.

――ミクロ的側面:対象を取り扱う際の局所的な流れの基調.

――マクロ的側面:体系全体の整合性や大局的価値を判断する基準.

数学の場合,最初の点は,「数」という抽象物を具体物であるかのように扱うことに相当する.2つ目の点については,ミクロ的側面とは計算方法や論証方法などを指し,マクロ的側面とは数学について直観される審美性や存在感のようなものを指す.このようなマクロ的側面は,人類にとって唯一無二ものではなく,むしろ古今東西の文明の各々がもっている独自の「数学らしさ」に対応する.

さて,この知的精神活動の諸特質が関心を引く点は,それが数学や自然科学以外にも適用され得ることである.加藤 (38--39) は,その1例として漢字の体系を挙げている.

我々は白川静氏の著作の数々から,漢字というものが古代中国人の呪術式精神世界から切り出された高度に抽象的な概念的象徴であること,そしてそれらは存在の自己表現の形式そのものとしての実体性を持つことを学ぶことができる.のみならず,会意や仮借といった,いわゆる六書による演繹で自己生成し,その体系が広がっていくこと,そしてそれが実在の概念化と客観化という対応規則を通して,現実の世界と不可分の関係にあることを実感することができる.

漢字はその歴史を通じて,単なる文字記号としてのみ機能するというものではなかった.それは文字記号であるとともに,また美の様式の実現の場であり,それを通じての美の思想の表現でさえあることができた.〔白川 静 『漢字百話』 中公新書 (1978) 159--160頁〕

これは漢字の体系が,古代中国における美の自然科学であったことを雄弁に物語っている.

実際のところ,上の知的精神活動の特質は,数学や漢字のみならず,多くの学問や記号体系に見られるものではないか.言語(学)も然り.そこでは,言語という抽象的な存在が,具体的な要素の集合として実体化される.また,言語の様々なレベルで局所的に作用する「文法」と呼ばれる規則が想定されている.そして,言語は全体として1つの世界観を構成している.

さらに,言語体系自体が知的精神活動の複合体であるとみなすこともできそうだ.例えば,文法性,数,格,法,態などの文法範疇 (category) の各々が,上記の特質を有する1つの知的精神活動であると考えることができる.

「言語らしさ」を体現する要素は何か.この問いに対する可能な答えの数だけ,言語学(説)も存在するのかもしれない.

・ 加藤 文元 『物語 数学の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2009年.

2017-02-17 Fri

■ #2853. 言語における性と人間の分類フェチ [gender][linguistics][category][fetishism]

言語における性 (gender) の存在と起源について,本ブログでは,英語をはじめとする印欧語を中心として,話題にしてきた(本記事の末尾に掲げたリンク先を参照).

言語の性の起源は,人類学者,神話学者,言語学者がそれぞれの立場から諸説を唱えてきた.男女の生理的区別を標示するもの,未開人のアニミズムに根ざすもの,人間の想像力の産物,音象徴・類推によるもの,感情的価値を示すものなど様々だ.いずれも満足のゆく説とはされておらず,この問題は未解決と言わざるを得ない.

このように性の起源については不詳だが,現在の共時的な文法範疇としての性をどのようにとらえるかは,また別の問題である.多くの場合,共時的には「意味のない」分類とみなされているのではないか.宮本 (116) がこの立場を,次のように説明している.

結局のところ,性は古代人の思惟にとっては,あるいは合理的なものであったかもしれないが,いまでは文法範疇のなかで最も不合理なもの,化石化してしまった文法体系の圧力にすぎないと考えられることが多い.その結果,現代英語やペルシア語に見られるように,性の喪失を言語史上の最も有利な変化であると考える立場が生まれる.性はいかなる言語にあっても,名詞の分類にはまったく利益をもたらさず,なんら思想上の区別を表明しないとされるのである.文法性は自然的性の区分に対応しない以上,贅沢品であり,したがって,性は消滅したとしてもおかしくないというのである.

宮本 (116--17) は,広く信じられている見解をこのように要約する一方で,人間の言語における性(せい)を人間の性(さが)とも見ているようだ.

すべての名詞には何らかの価値がまとわりついていそうである.この価値に基づいて,名詞に類別の観念を持ち込むことは人間的思惟にとって普遍的であるかに思われる.人間は,事物に名称を与える命名主義者(ノミナリスト)だといわれるが,同時に,事物を分類しないではおれない分類主義者(タクソノミスト)でもあるといえよう.要は,分類の価値が言語形式の上に映発されるか否かの違いである.

人間には,森羅万象を分類せざるを得ない性(さが)がある.要するに,人間は分類フェチである.言語の性(せい)も,この分類フェチの産物である.

・ 「#1135. 印欧祖語の文法性の起源」 ([2012-06-05-1])

・ 「#1517. 擬人性」 ([2013-06-22-1])

・ 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])

・ 「#1534. Dyirbal 語における文法性」 ([2013-07-09-1])

・ 「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1])

・ 「#1887. 言語における性を考える際の4つの視点」 ([2014-06-27-1])

・ 宮本 正興 「名詞のクラス」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.115--22頁.(1993年10月号より再録.)

2016-09-28 Wed

■ #2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][bct][category][semantics]

日本語には「雨」の種類を細かく区分して指し示す語彙が豊富にあり,英語には「群れ」を表わす語がその群れているモノの種類に応じて使い分けられる(「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]),「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]) を参照).このような話しは,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関する話題として,広く興味をもたれる.実際には,このような事例が,どの程度同仮説の主張する文化と言語の密接な関係を支持するものなのか,正確に判断することは難しい.このことは,「#364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax」 ([2010-04-26-1]),「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) などの記事で注意喚起してきた.

それでも,この種の話題は聞けば聞くほどおもしろいというのも事実であり,いくつか良い例を集めておきたいと思っていた.Wardhaugh (234--35) に,古今東西の言語からの事例が列挙されていたので,以下に引用しておきたい.

If language A has a word for a particular concept, then that word makes it easier for speakers of language A to refer to that concept than speakers of language B who lack such a word and are forced to use a circumlocution. Moreover, it is actually easier for speakers of language A to perceive instances of the concept. If a language requires certain distinctions to be made because of its grammatical system, then the speakers of that language become conscious of the kinds of distinctions that must be referred to: for example, gender, time, number, and animacy. These kinds of distinctions may also have an effect on how speakers learn to deal with the world, i.e., they can have consequences for both cognitive and cultural development.

Data such as the following are sometimes cited in support of such claims. The Garo of Assam, India, have dozens of words for different types of baskets, rice, and ants. These are important items in their culture. However, they have no single-word equivalent to the English word ant. Ants are just too important to them to be referred to so casually. German has words like Gemütlichkeit, Weltanschauung, and Weihnachtsbaum; English has no exact equivalent of any one of them, Christmas tree being fairly close in the last case but still lacking the 'magical' German connotations. Both people and bulls have legs in English, but Spanish requires people to have piernas and bulls to have patas. Both people and horse eat in English but in German people essen and horses fressen. Bedouin Arabic has many words for different kinds of camels, just as the Trobriand Islanders of the Pacific have many words for different kinds of yams. Mithun . . . explains how in Yup'ik there is a rich vocabulary for kinds of seals. There are not only distinct words for different species of seals, such as maklak 'bearded seal,' but also terms for particular species at different times of life, such as amirkaq 'young bearded seal,' maklaaq 'bearded seal in its first year,' maklassuk 'bearded seal in its second year,' and qalriq 'large male bearded seal giving its mating call.' There are also terms for seals in different circumstances, such as ugtaq 'seal on an ice-floe' and puga 'surfaced seal.' The Navaho of the Southwest United States, the Shona of Zimbabwe, and the Hanunóo of the Philippines divide the color spectrum differently from each other in the distinctions they make, and English speakers divide it differently again. English has a general cover term animal for various kinds of creatures, but it lacks a term to cover both fruit and nuts; however, Chinese does have such a cover term. French conscience is both English conscience and consciousness. Both German and French have two pronouns corresponding to you, a singular and a plural. Japanese, on the other hand, has an extensive system of honorifics. The equivalent of English stone has a gender in French and German, and the various words must always be either singular or plural in French, German, and English. In Chinese, however, number is expressed only if it is somehow relevant. The Kwakiutl of British Columbia must also indicate whether the stone is visible or not to the speaker at the time of speaking, as well as its position relative to one or another of the speaker, the listener, or possible third party.

諸言語間で語の意味区分の精粗や方法が異なっている例から始まり,人称や数などの文法範疇 (category) の差異の例,そして敬語体系のような社会語用論的な項目に関する例まで挙げられている.サピア=ウォーフの仮説を再考する上での,話しの種になるだろう.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2016-08-30 Tue

■ #2682. 3人称代名詞を欠く言語 [japanese][personal_pronoun][person][deixis][category][cognitive_linguistics][pragmatics]

「#2680. deixis」 ([2016-08-28-1]) に関わる文法範疇 (category) の1つに,人称 (person) がある.ただし,直接 deixis に関係するのは,1人称(話し手)と2人称(聞き手)のみであり,いわゆる3人称とはそれ以外の一切の事物として否定的に定義されるものである.「私」と「あなた」の指示対象は,会話の参与者が変わればそれに応じて当然変わるものであり,コミュニケーションにとって,このように相対的な指示機能を果たす1・2人称代名詞が是非とも必要だが,3人称については,絶対的にそれを指し示す名詞(句)だけを使っても用を足すことはできる.例えば代名詞「彼」や「彼女」を用いる代わりに,「鈴木」や「山田」と名前を繰り返し用いて済ませることも可能である.したがって,諸言語の人称代名詞体系において最も本質的なものは1,2人称であり,3人称は場合によってなしでも可である.

Huang (137) は,3人称代名詞を欠く言語がありうる理由について,次のように述べている.

Third person is the grammaticalization of reference to persons or entities which are neither speakers nor addressees in the situation of utterance, that is, the 'participant-role' with speaker and addressee exclusion [-S, -A] . . . . Notice that third person is unlike first or second person in that it does not necessarily refer to any specific participant-role in the speech event . . . . Therefore, it can be regarded as the grammatical form of a residual non-deictic category, given that it is closer to non-person than either first or second person . . . . This is why all of the world's languages seem to have first- and second-person pronouns, but some appear to have no third-person pronouns.

具体的に Huang が3人称代名詞を欠く言語として言及しているのは,Dyirbal, Hopi, Yéli Dnye, Yidiɲ, 及びコーカサス諸語である.

実は,日本語にしても,人称代名詞をどのように考えるかという議論はあるが,3人称代名詞については古来指示代名詞の転用が一般的であり,独自のものはなかったといってよい.1人称はア・アレ,ワ・ワレ,2人称ではナ・ナレが固有の語幹としてあったのに対し,3人称は少なくとも独自の語幹をもつほどには発達していなかったからだ.

ところで,日本語でも英語でも小さい子供が自分のことを1人称代名詞ではなく固有名詞で呼ぶ現象があるが,あれは相対的なものの見方や自我の発達と関係があるのだろうか.deixis は,その時々の立ち位置を定めた上での相対的な指示機能であるから,認知能力の発達と関係しそうではある.これは絶対敬語の問題とも関係し,広い意味で語用論の話題,deixis の話題といえる.

・ Huang, Yan. Pragmatics. Oxford: OUP, 2007.

2016-04-24 Sun

■ #2554. 固有屈折と文脈屈折 [terminology][inflection][morphology][syntax][derivation][compound][word_formation][category][ilame]

屈折 (inflection) には,より語彙的な含蓄をもつ固有屈折 (inherent inflection) と,より統語的な含蓄をもつ文脈屈折 (contextual inflection) の2種類があるという議論がある.Booij (1) によると,

Inherent inflection is the kind of inflection that is not required by the syntactic context, although it may have syntactic relevance. Examples are the category number for nouns, comparative and superlative degree of the adjective, and tense and aspect for verbs. Other examples of inherent verbal inflection are infinitives and participles. Contextual inflection, on the other hand, is that kind of inflection that is dictated by syntax, such as person and number markers on verbs that agree with subjects and/or objects, agreement markers for adjectives, and structural case markers on nouns.

このような屈折の2タイプの区別は,これまでの研究でも指摘されることはあった.ラテン語の単数形 urbs と複数形 urbes の違いは,統語上の数の一致にも関与することはするが,主として意味上の数において異なる違いであり,固有屈折が関係している.一方,主格形 urbs と対格形 urbem の違いは,意味的な違いも関与しているが,主として統語的に要求される差異であるという点で,統語の関与が一層強いと判断される.したがって,ここでは文脈屈折が関係しているといえるだろう.

英語について考えても,名詞の数などに関わる固有屈折は,意味的・語彙的な側面をもっている.対応する複数形のない名詞,対応する単数形のない名詞(pluralia tantum),単数形と複数形で中核的な意味が異なる(すなわち異なる2語である)例をみれば,このことは首肯できるだろう.動詞の不定形と分詞の間にも類似の関係がみられる.これらは,基体と派生語・複合語の関係に近いだろう.

一方,文脈屈折がより深く統語に関わっていることは,その標識が固有屈折の標識よりも外側に付加されることと関与しているようだ.Booij (12) 曰く,"[C]ontextual inflection tends to be peripheral with respect to inherent inflection. For instance, case is usually external to number, and person and number affixes on verbs are external to tense and aspect morphemes".

言語習得の観点からも,固有屈折と文脈屈折の区別,特に前者が後者を優越するという説は支持されるようだ.固有屈折は独自の意味をもつために直接に文の生成に貢献するが,文脈屈折は独立した情報をもたず,あくまで統語的に間接的な意義をもつにすぎないからだろう.

では,言語変化の事例において,上で提起されたような固有屈折と文脈屈折の区別,さらにいえば前者の後者に対する優越は,どのように表現され得るのだろうか.英語史でもみられるように,種々の文法的機能をもった名詞,形容詞,動詞などの屈折語尾が消失していったときに,いずれの機能から,いずれの屈折語尾の部分から順に消失していったか,その順序が明らかになれば,それと上記2つの屈折タイプとの連動性や相関関係を調べることができるだろう.もしかすると,中英語期に生じた形容詞屈折の事例が,この理論的な問題に,何らかの洞察をもたらしてくれるのではないかと感じている.中英語期の形容詞屈折の問題については,ilame の各記事を参照されたい.

・ Booij, Geert. "Inherent versus Contextual Inflection and the Split Morphology Hypothesis." Yearbook of Morphology 1995. Ed. Geert Booij and Jaap van Marle. Dordrecht: Kluwer, 1996. 1--16.

2016-01-07 Thu

■ #2446. 形態論における「補償の法則」 [morphology][category][functionalism][redundancy][information_theory][markedness][category]

昨日の記事「#2445. ボアズによる言語の無意識性と恣意性」 ([2016-01-06-1]) で引用した,樋口(訳)の Franz Boaz に関する章の最後 (p. 98) に,長らく不思議に思っていた問題への言及があった.

多くの言語が単数形で示しているほど複数形では明確で論理的な区別をしていないのはなぜか,という疑問を,解答困難なものとしてボアズは引用している.しかし,ヴィゴ・ブレンダル (Viggo Bröndal) は,形態論的形成の中の角の複雑さを避けるための手段が一般的に講じられている傾向があることを指摘した.しばしば分類上の一つの範疇に関して複雑である形式は他の範疇に関しては比較的単純である.この「補償の法則」によって,単数形よりも完全に特定されている複数形は,通例は比較的少数の表現形式を持っている.

英語史でいえば,この問題はいくつかの形で現われる.古英語において,名詞や形容詞の性や格による屈折形は,概して複数系列よりも単数系列のほうが多種で複雑である.3人称代名詞でもも,単数では hē (he), hēo (she), hit (it) と性に応じて3種類の異なる語幹が区別されるが,複数では性の区別は中和して hīe (they) のみと簡略化する.動詞の人称語尾も,単数主語では人称により異なる形態を取るのが普通だが,複数主語では人称にかかわらず1つの形態を取ることが多い.つまり,文法範疇の構成員のうち有標なものに関しては,おそらく意味・機能がそれだけ複雑である補償あるいは代償として,対応する形式は比較的単純なものに抑えられる,ということだろう.

しかし,考えてみれば,これは言語が機能的な体系であることを前提とすれば当前のことかもしれない.有標でかつ複雑な体系は,使用者に負担がかかりすぎ,存続するのが難しいはずだからだ.「補償の法則」は,頻度,余剰性,費用といった機能主義的な諸概念とも深く関係するだろう (see 「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1])) .

もっとも,この「補償の法則」は一般的に観察される傾向というべきものであり,通言語的にも反例は少なからずあるだろうし,逆の方向の通時的な変化もないわけではないだろう.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2016-01-07 Thu

■ #2446. 形態論における「補償の法則」 [morphology][category][functionalism][redundancy][information_theory][markedness][category]

昨日の記事「#2445. ボアズによる言語の無意識性と恣意性」 ([2016-01-06-1]) で引用した,樋口(訳)の Franz Boaz に関する章の最後 (p. 98) に,長らく不思議に思っていた問題への言及があった.

多くの言語が単数形で示しているほど複数形では明確で論理的な区別をしていないのはなぜか,という疑問を,解答困難なものとしてボアズは引用している.しかし,ヴィゴ・ブレンダル (Viggo Bröndal) は,形態論的形成の中の角の複雑さを避けるための手段が一般的に講じられている傾向があることを指摘した.しばしば分類上の一つの範疇に関して複雑である形式は他の範疇に関しては比較的単純である.この「補償の法則」によって,単数形よりも完全に特定されている複数形は,通例は比較的少数の表現形式を持っている.

英語史でいえば,この問題はいくつかの形で現われる.古英語において,名詞や形容詞の性や格による屈折形は,概して複数系列よりも単数系列のほうが多種で複雑である.3人称代名詞でもも,単数では hē (he), hēo (she), hit (it) と性に応じて3種類の異なる語幹が区別されるが,複数では性の区別は中和して hīe (they) のみと簡略化する.動詞の人称語尾も,単数主語では人称により異なる形態を取るのが普通だが,複数主語では人称にかかわらず1つの形態を取ることが多い.つまり,文法範疇の構成員のうち有標なものに関しては,おそらく意味・機能がそれだけ複雑である補償あるいは代償として,対応する形式は比較的単純なものに抑えられる,ということだろう.

しかし,考えてみれば,これは言語が機能的な体系であることを前提とすれば当前のことかもしれない.有標でかつ複雑な体系は,使用者に負担がかかりすぎ,存続するのが難しいはずだからだ.「補償の法則」は,頻度,余剰性,費用といった機能主義的な諸概念とも深く関係するだろう (see 「#1091. 言語の余剰性,頻度,費用」 ([2012-04-22-1])) .

もっとも,この「補償の法則」は一般的に観察される傾向というべきものであり,通言語的にも反例は少なからずあるだろうし,逆の方向の通時的な変化もないわけではないだろう.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2016-01-06 Wed

■ #2445. ボアズによる言語の無意識性と恣意性 [category][linguistic_relativism][sapir-whorf_hypothesis][arbitrariness][history_of_linguistics]

Sebeok, Thomas A., ed. Portraits of Linguists. 2 vols. Bloomington, Indiana UP, 1966 を抄訳した樋口より,アメリカの言語学者 Franz Boas (1858--1942) について紹介した文章を読んでいる.そこで議論されている言語における範疇 (category) の無意識性の問題に関心をもった.樋口 (83--85) から引用する.

ボアズは Handbook of American Indian Languages (1991年)のすばらしい序論において,次のように述べている「言語学がこの点で持っている大いなる利点は次のような事実である.すなわち設定されている範疇は常に意識されず,そしてそのためにその範疇が形成される過程は,誤解を招いたり障害となったりするような二次的説明をしないで辿ることが出来る.なおそのような説明は民族学では非常に一般的なのである….」

この文章は,ボアズが表明した最も大胆かつ生産性に富んでいて,先駆的役割を担う考え方の一つと私共には思われる.事実,この言語現象が意識されないという特性のために言語を理論的に取り扱う人々にとって難問が多く,今もなお彼らを悩ませている.ソシュール (Ferdinand de Saussure) にとってさえも解決困難な二律背反であった.彼の意見では,言語の一生におけるそれぞれの状態は偶然の状態なのだ.なぜなら,個人はほとんど言語法則など意識していないのだから.ボアズはまさにこれと同じ出発点から始めた.言語の基底となる諸概念は言語共同体で絶えず使用されているが,通常その構成員の意識にはのぼってこない.しかし伝統的なしきたりは,言語使用の過程での無意識な状態によって永久に伝えられるようになってきた.ところが,ボアズは(またサピアもこの点では正に同じ道をたどるのだが)このような領域で妥当な結論を導く方法を知っていた.個人の意識というのは通常文法及び音韻の型と衝突することはないし,したがって二次的な推論や解釈のし直しをひきおこすことはない.ある民族の基本的な習慣を個人が意識的に解釈し直すと,それらの習慣を形成してきた歴史のみならずその形成自身をあいまいにしたり,複雑にしたりすることがあり得る.一方,ボアズが強調しているように言語構造の形成は,これらの誤解を招きやすく邪魔になる諸要素なしで後を辿ることが出来,明らかになる.基本的な言語上の諸単位が機能する際に,各単位が個人の意識にのぼったりする必要はない.これらの諸単位はお互いに孤立していることはほとんどあり得ない.したがって言語において,個人の意識が相互に干渉しないという関係は,その言語の型が持つ厳密で肝要な特性を説明している.つまりすべての部分がしっかりと結びついている全体なのだ.慣習化した習慣に対する意識が弱ければ弱いほど,習慣となっている仕組がより定式化され,より標準化され,より統一化される.したがって,多様な言語構造の明解な類型が生まれ,とりわけボアズの心に繰返し強い印象を残した基本的な諸原理の普遍的統一性が存在する.言いかえれば関係的機能が世界中のあらゆる言語の文法や音素の必要な要素を提供する.

多様な民族に関する現象の中で,言語の過程否むしろ言語の運用は極めて印象的且つ平明に無意識の論理を具体的に示す.このような理由でボアズは主張している.「言語の過程の無意識というまさにこの現象が,民族に関する現象をより明確に理解するのに役立つ.これは軽く見過ごすことができない点である.」その他の社会的組織と関連して考える場合の,言語の地位と民族に関する多様な諸形式式に対する徹底した洞察という言語学の意味は,それまでこれほど精密に述べられたことはなかった.近代言語学は社会人類学の様々な分野を研究する人々にいろいろ参考になる情報を提供する筈である.

ここで述べられていることは,言語の諸規則や諸範疇は,個人の無意識のうちにしっかり定着しているものであるということだ.逆に言えば,共時的観察により,言語に内在する慣習化した習慣を引き出すことができれば,その構成員の無意識に潜む思考の型を突き止められるということにもなる.この考え方は Humboldt の「世界観」理論 (Weltanschauung) と近似しており,後のサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) や言語相対論 (linguistic_relativism) にもつながる言語観である.

なお,「すべての部分がしっかりと結びついている全体」は,疑いなく Meillet の "système où tout se tient" から取られたものだろう (see 「#2245. Meillet の "tout se tient" --- 体系としての言語」 ([2015-06-20-1]),「#2246. Meillet の "tout se tient" --- 社会における言語」 ([2015-06-21-1])) .

引き続き,樋口 (90) は,言語の恣意性 (arbitrariness) に関するボアズの見解について,次のように紹介している.

我々は以下のことをすでに知っていた.個々の言語は外界を区別する仕方においてそれぞれ恣意的であるが,ホイットニーやソシュールによる伝統的な説明はボアズによってその内容を本質的な点で制限されることになる.事実,その著作で,個々の言語は空間あるいは時間において他の言語の視点からのみ恣意的であり得ると彼は言っている.未発達であろうと文明化していようと,母語に関しては,その話し手にとってどのような区別の仕方も恣意的ではあり得ない.そのような区別の仕方は個人においても民族全体においてもそれと気づかぬうちに形成され,そして一種の言葉における神話を作り上げる.その神話は話し手の注意と言語共同体の心理活動を一定の方向に導く.このように言語形式が詩と信仰のみならず思考及び科学的見解にさえも影響を及ぼす.文明化したにしてもあるいは発達のものにしても,すべての言語の文法的型は永久に論理的推理と相入れないもので,それにもかかわらずすべての言語は同時に文化のいかなる言語上の必要にも,また思考の比較的一般化された形式にも充分に適合出来る.それらの諸形式は新しい表現で,以前には慣用的でなかったものに価値を与えるものである.文明化すると語彙と表現法はそれに順応せざるを得ない.一方,文法は変化しない状態で続くことができる.

ソシュールの論じた言語の恣意性が絶対的な恣意性であるのに対し,ボアズが論じたのは相対的な恣意性である.母語話者にとって,個々の言語記号は恣意的でも何でもなく,むしろ必然に感じられる.日本語話者にとって,/イヌ/ という能記が「犬」という所記と結びついているのはあまりに自然であり,「必然」とすら直感される.関連して,「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) を参照されたい.

このように,ボアズは言語の範疇の無意識性や恣意性という問題について真剣に考察した言語学者として記憶されるべきである.

・ 樋口 時弘 『言語学者列伝 ?近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像?』 朝日出版社,2010年.

2015-12-28 Mon

■ #2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由 [adjective][ilame][inflection][final_e][plural][number][category][agreement]

この2日間,「#2434. 形容詞弱変化屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-26-1]) と「#2435. eurhythmy あるいは "buffer hypothesis" の適用可能事例」 ([2015-12-27-1]) の記事で,Inflectional Levelling of Adjectives in Middle English (ilame) について考察した.#2434の記事で話題にしたのは,実は形容詞の「単数」の弱変化屈折として生起する -e のことであって,同じように -e 語尾が遅くまでよく保たれていた形容詞の「複数」の屈折については触れていなかった.「#532. Chaucer の形容詞の屈折」 ([2010-10-11-1]) に挙げた屈折表から分かるように,複数においては,弱変化と強変化の区別なく,原則としてあらゆる統語環境において,単音節形容詞は -e を取ったのである.#2435の記事で扱った "eurhythmy" や "buffer hypothesis" は,形容詞の用いられる統語環境の差異を前提とした仮説だったが,複数の場合には上記のように統語環境が不問となるので,なぜ複数屈折の -e がよく保持されたのかについては,別の問題として扱わなければならない.

この問題に対して,基本的には,単複を区別する数 (number) という文法範疇 (category) が英語の言語体系においてよく保守されてきたからである,と答えておきたい.名詞や代名詞においては,印欧祖語から古英語を経て現代英語に至るまで一貫して数の区別は保たれてきたし,主語と動詞の一致 (concord) においても,数という範疇は常に関与的であり続けてきた.形容詞では,結果的に近代英語期以降,数の標示をしなくなったことは事実だが,初期中英語期の激しい語尾の水平化と消失の潮流のなかを生き延び,後期中英語まで複数語尾 -e をよく保ってきたということは,英語の言語体系において数という範疇が根深く定着していたことを示すものだろう.この点で,私は以下の Minkova (329) の見解に同意する.

My analysis assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural. Yet in maintaining the syntactically based strong-weak distinction in the singular, it is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival NPs. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject NPs and the predicate, in other words the singular-plural opposition continues to be realized across the system.

では,なぜ英語では数という文法範疇がここまで根強く残ろうとした(そして現在でも残っている)のか.これは言語における文法範疇の一般的な問題であり,究極の問題というべきである.これについての議論は,拙著の "Syntactic Agreement" と題する6.6節 (141--44) で触れているので参照されたい.

・ Minkova, Donka. "Adjectival Inflexion Relics and Speech Rhythm in Late Middle and Early Modern English." Papers from the 5th International Conference on English Historical Linguistics, Cambridge, 6--9 April 1987. Ed. Sylvia Adamson, Vivien Law, Nigel Vincent, and Susan Wright. Amsterdam: John Benjamins, 1990. 313--36.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

2015-08-31 Mon

■ #2317. 英語における未来時制の発達 [tense][future][auxiliary_verb][category][grammaticalisation][bleaching]

英語における未来時制の発達について,「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) の記事,及び間接的に「#2209. 印欧祖語における動詞の未来屈折」 ([2015-05-15-1]) の記事で取り上げた.will, shall を用いた迂言的な未来表現がいつ生まれ,いつ確立したかという問題は,英語史の重要案件の1つであるが,諸家の間に様々な議論がある.関連して,現代英語に未来時制は存在するのかという文法範疇 (category) に関わる大きな問題もあり,百家争鳴である.

通時的かつ形態的な観点からは,未来形という動詞の屈折は昔も今も存在せず,過去形や現在形(正確には非過去形というべきか)とは比べるべくもないといえる.しかし,時制という文法範疇の成員が,互いに形態論的に比較される振る舞いを示さなければならないという決まりがあるわけでもない.共時的かつ機能的な観点からすれば,現代英語の will, shall で示されるわゆる未来時制は,疑いなく受け入れられている過去時制,現在時制と比較される時制の1つであるとは認めてよいように考えている.安井・久保田 (171) も次のように述べており,現代英語における未来時制を肯定している.

英語には元来未来の時を表す時制はなく,OE においては現在時制をもって表していた.PE では「shall (should) or will (would) + 不定詞」の形が未来を表すとき広く用いられ,これを future tense と呼んでいる.shall, will は現在ではその原義を失い,まったく単純未来を表すのに用いる場合もあるので,これらを単なる形式語と認め,不定詞との結合形を future tense と呼ぶことは差し支えない.が,元来が話者の心的態度を示すのに用いられた助動詞であり,現在でもしばしば未来以外の意味に用いられる.

では,問題の will, shall を用いた迂言的な未来時制の誕生と確立の時期はいつなのだろうか.一般にはその萌芽は古英語にみられると言われる.will, shall が,ある文脈において,元来の法的な意味を弱め,単純に未来時制を表わすに至ったと判断できる古英語の例が,少ないながらも指摘されている (Mustanoja 489) .意味の漂白 (bleaching) の好例であり,文法化 (grammaticalisation) の典型例でもある.しかし,これらの最初期の例は,現代の研究者による文脈の微妙な判断に委ねられており,誕生の時期を客観的に決定することは容易ではない.中英語からの例ですら,多くの場合,元来の法的な意味を読み取ろうとすれば読み取ることができるのである.

しかし,中英語に入ると,少なくとも単純未来の候補とされる will, shall の用例が増えてくることから,およその通時的展開は推し量ることができる.Mustanoja (490) によれば,初期中英語では shall のほうがより普通の助動詞であり,will はいまだより法的な意味を匂わす機会が多かった.なお,現代風の will, shall の人称による使い分けが規範として言われ出したのは「#451. shall と will の使い分けに関する The Wallis Rules」 ([2010-07-22-1]) で触れたように17世紀のことだが,実際にその使い分けがある程度確立したといえるの19世紀以降のことである(安井・久保田,p. 171).

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2015-08-23 Sun

■ #2309. 動詞の人称語尾の起源 [category][person][verb][inflection][personal_pronoun][agreement][linguistic_relativism]

本ブログでは3単現の -s (3sp) や3複現の -s (3pp) ほか,英語史における動詞の人称語尾に関する話題を多く取り上げてきた.人称 (person) という文法範疇 (category) は世界の多くの語族に確認され,英語を含む印欧諸語においても顕著な範疇となっている.しかし,そもそも印欧語において人称が動詞の屈折語尾において標示されるという伝統の起源は何だったのだろうか.主語の人称と動詞が一致しなければならないという制約はどこから来たのだろうか.

この問題について,印欧語比較言語学では様々な議論が繰り広げられているようだ.この分野の世界的大家の1人 Szemerényi (329) によれば,1・2人称語尾については,対応する人称代名詞の形態が埋め込まれていると考えて差し支えないという.

The question of the origin of the personal endings has always aroused much greater interest. Since Bopp's earliest writings, indeed since the eighteenth century, it has been usual to find in the personal endings the personal pronouns. In spite of frequent dissent this theory is universally accepted; it is, however, also valid for the 1st pl., where the original form of the pronoun was *mes . . ., and for the 1st dual, whose ending -we(s) similarly contains the pronoun. And the principle must be expected to operate in the 2nd person also. This is suggest by many other language families. . . .

一方,3人称については,1・2人称と同様の説明を与えることはできず,単数にあっては指示詞 *so/*to に由来し,複数にあっては動作主名詞接尾辞と関係し,やや複雑な事情を呈するという (Szemerényi 330) .これが事実だとすると,太古の印欧祖語の話者は,1・2人称を正当な「人称」とみて,3人称を「非人称」とみていたのかもしれない.ここに反映されている世界観(と屈折語尾の分布)は現代の印欧諸語の多くに痕跡を残しており,屈折語尾の著しく衰退した現代英語にすら,3単現の -s としてかろうじて伝わっている.

では,そもそも印欧語において人称という文法範疇が確たる地位を築いてきたのはなぜか.というのは,他の多くの言語では,人称という文法範疇はたいした意味をもたないからだ.例えば,日本語では形容詞の用法における人称制限などが問題となる程度であり,範疇としての人称の存在基盤は薄い.しかし,人称という術語の指し示すものをもっと卑近に理解すれば,それは話す主体としての「私」と,私の話しを聞いている「あなた」と,話題となりうる「それ以外」の一切の素材とを区別する原理にほかならない.「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) の用語でいえば,話し手(=1人称),聞き手(=2人称),事物・現象(=3人称)という区分である.これらが普遍的な構成要素のうちの3つであるということが真であれば,いかなる言語も,この区分をどの程度確たる文法範疇として標示するかは別として,その基本的な世界観を内包しているはずである.印欧祖語は,それを比較的はっきり標示するタイプの言語だったのだろう.

なお,前段落の議論は,ある種の言語普遍性 (linguistic universal) を前提とした議論である.だが,日本語母語話者としては,人称という文法範疇は直感的によく分からないのも事実であるから,言語相対論 (linguistic_relativism) として理解したい気もする.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-05-14 Thu

■ #2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか? [verb][conjugation][tense][auxiliary_verb][indo-european][grammaticalisation][category][language_change][causation][future][sobokunagimon]

標題の趣旨の質問が寄せられたので,この問題について歴史的な観点から考えてみたい.現代英語の動詞には,過去の出来事を表わすのに典型的に用いられる過去形がある.同様に,現在(あるいは普遍)の習慣的出来事を表わすには,動詞は典型的に現在形で活用する.しかし,未来の出来事に関しては,動詞を未来形として屈折させるような方法は存在しない.代わりに will, shall, be going to などの(準)助動詞を用いるという統語的な方法がとられている.つまり,現代英語には統語的な未来形はあるにせよ,形態的な未来形はないといってよい.単に「未来形」という用語では,統語,形態のいずれのレベルにおける「形」かについて誤解を招く可能性があることから,現代英語の文法書ではこの用語が避けられる傾向があるのではないか.

(準)助動詞を用いる統語的,あるいは迂言的な未来表現は,おそらく後期古英語以降に will や shall などの本来的に法的な機能をもつ助動詞が,意志や義務の意味を弱め,単純に時間としての未来を表わす用法へと文法化 (grammaticalisation) したことにより生じた.それ以前の時代には,単純未来を表わすのに特化した表現は,統語的にも形態的にもなく,法的な意味を伴わずに未来を表現する手段は欠けていたといってよい.古英語では,形態的には現在形(あるいは正確には非過去形)を用いることで現在のみならず未来のことを表わすこともできたのであり,時制カテゴリーにおいて,過去や現在と区別すべき区分としての未来という発想は希薄だった.その後 will などを用いた未来表現が出現した後でも,前代からの時制カテゴリーのとらえ方が大きく変容したわけではなく,現代英語でも未来という時制区分は浮いている感がある.ただし,現代英語に未来という概念は存在しないと言い切るのは,共時的には言い過ぎのきらいがあるように思う.

上記のように,古英語の時制カテゴリーは,形式的にいえば,過去と非過去(しばしば「現在」と呼称される)の2区分よりなっていた.ここで現代英語の観点から生じる疑問(そして実際に寄せられた疑問)は,なぜ古英語では未来時制がなかったのか,なぜ動詞に未来形の屈折が発達しなかったのかという問いである.この質問に直接答えるのはたやすくないが,間接的な角度から4点を指摘しておきたい.

まず,この質問の前提に,過去・現在・未来の3分法という近現代的な時間の観念があると思われるが,時間のとらえ方,あるいはその言語への反映である時制カテゴリーを論じる上で,必ずしもこれを前提としてよい根拠はない.日本人を含めた多くの現代人にとって,3分法の時間感覚は極めて自然に思えるが,これが人類にとっての唯一無二の時間観であるとみなすことはできない.また,仮に件の3分法の時間観が採用されたとしても,その3分法がきれいにそのまま言語の上に,時制カテゴリーとして反映するものなのかどうかも不明である.これはサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関わる問題であり,当面未解決の問題であると述べるにとどめておく.

2点目に,他の印欧諸語にも,そして日本語にもみられるように,未来表現は,たいてい意志や義務などの法的な機能をもつ形式が文法化することにより発生することが多い.上述の通り,これは英語史においても観察された過程であり,どうやら通言語的にみられるもののようである.過去・現在・未来の3分法では,過去と未来は等しい重みをもって両極に対置されているかのようにみえるが,もしかすると言語化する上での両者の重みは,しばしば異なるのかもしれない.少なくともいくつかの主要言語の歴史を参照する限り,未来時制は過去時制と比して後発的であり,派生的であることが多い.

3点目に,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) でみたように,過去・非過去という時制の2分法は(古)英語に限らずゲルマン諸語に共通する重要な特徴の1つである.また,同じ印欧語族からは古いヒッタイト語も同じ時制の2分法をもっており,印欧祖語における時制カテゴリーを再建するに当たって難題を呈している.果たして印欧祖語に未来時制と呼びうるものがあったのか,なかったのか.あるいは,あったとして,それは本来的なものなのか,二次的に派生したものなのか.つまり,上記の質問は,古英語に対して問われるべき問題にとどまらず,印欧祖語に対しても問われるべき問題でもある.印欧祖語当初からきれいな過去・現在・未来の3分法の時制をもっていたのかどうか,諸家の間で論争がある.

最後に,ある言語革新がなぜあるときに生じたかを説明することすらがチャレンジングな課題であるところで,ある言語革新がなぜあるときに生じなかったかを説明することは極めて難しい.その意味で,古英語においてなぜ未来形が発達しなかったのかを示すことは,絶望的な困難を伴う.ただし,言語変化の理論的立場からは,本当はこれも重要な問題ではある.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論に言及しながら提起したように,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという質問も,もっと問われるべきだろう.

2015-03-20 Fri

■ #2153. 外適応によるカテゴリーの組み替え [exaptation][tense][aspect][category][language_change][verb][conjugation][inflection]

昨日の記事「#2152. Lass による外適応」 ([2015-03-19-1]) で取り上げた,印欧祖語からゲルマン祖語にかけて生じた時制と相の組み替えについて,より詳しく説明する.印欧祖語で相のカテゴリーを構成していた Present, Perfect, Aorist の区別は,ゲルマン祖語にかけて時制と数のカテゴリーの構成要因としての Present, Preterite 1, Preterite 2 の区別へと移行した.形態的な区別は保持したままに,外適応が起こったことになる.まず対応の概略を図式的に示すと,次のようになる.

(Indo-European) (Germanic) PRESENT ──────── PRESENT PERFECT ──────── PRETERITE 1 AORIST ──────── PRETERITE 2

ゲルマン諸語の弱変化動詞については,印欧祖語時代の PERFECT と AORIST は形態的に完全に融合したので,上図の示すような PRETERITE 1 と 2 の区別はつけられていない.しかし,強変化動詞はもっと保守的であり,かつての PERFECT と AORIST の形態的痕跡を残しながら,2種類の PRETERITE へと機能をシフトさせた(つまり外適応した).(2種類の PRETERITE については,「#42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった」 ([2009-06-09-1]) を参照.)

ところで,印欧祖語では動詞の相のカテゴリーは母音階梯 (ablaut) によって標示された.e-grade は PRESENT を,o-grade は PERFECT を,zero-grade あるいは ē-grade は AORIST を表した.一方,古英語のいくつかの強変化動詞の PRESENT, PRETERITE 1, PRETERITE 2 の形態をみると,bīt-an -- bāt -- bit-on, bēod-an -- bēad -- budon, help-an -- healp -- hulpon などとなっている.印欧祖語以降の母音変化により直接は見えにくくなっているが,古英語の3種の屈折変化に見られるそれぞれの母音の違いは,印欧祖語時代の e-grade, o-grade, zero-grade の差に対応する.つまり,3種の屈折変化は音韻形態的には地続きである.したがって,ゲルマン祖語時代にかけて本質的に変化していったのは形態ではなく機能ということになる.おそらくは印欧祖語の相の区別が不明瞭になるに及び,保持された形態的な対立が別のカテゴリー,すなわち時制と数の区別に新たに応用されたということだろう.

Lass (87) によると,この外適応は以下の一連の過程を経て生じたと想定されている.

(i) loss of the (semantic) opposition perfect/aorist; (ii) retention of the diluted semantic content 'past' shared by both (in other words, loss of aspect but retention of distal time-deixis); (iii) retention of the morpho(phono)logical exponents of the old categories perfect and aorist, but divested of their oppositional meaning; (iv) redeployment of the now semantically evacuated exponents as markers of a secondary (concordial) category; in effect re-use of the now 'meaningless' old material to bolster an already existing concordial system, but in quite a new way.

印欧祖語には存在しなかったカテゴリーがゲルマン祖語において新たに創発されたという意味で,この外適応はまさに "conceptual novelty" の事例といえる.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2015-01-29 Thu

■ #2103. Basic Color Terms [semantic_change][bct][implicational_scale][cognitive_linguistics][category]

「#2101. Williams の意味変化論」 ([2015-01-27-1]) で言及したように,法則の名に値する意味変化のパターンというものはほとんど発見されていない.ただし,それに近づくものとして挙げられるのが,「#1756. 意味変化の法則,らしきもの?」 ([2014-02-16-1]) の「速く」→「すぐに」の例や,「#1759. synaesthesia の方向性」 ([2014-02-19-1]) や,先の記事で触れた Basic Color Terms (BCTs; 基本色彩語) に関する普遍性だ.今回は,BCTs の先駆的な研究に焦点を当てる.

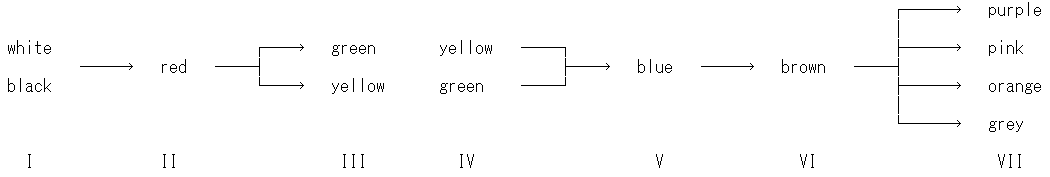

Berlin and Kay の BCTs の研究は,その先進的な方法論と普遍性のある結論により,意味論,言語相対論 (linguistic_relativism),人類学,認知科学などの関連諸分野に大きな衝撃を与えてきた.批判にもさらされてはきたが,現在も意味論や語彙論の分野でも間違いなく影響力のある研究の1つとして数えられている.意味変化の法則という観点から Berlin and Kay の発見を整理すると,次の図に要約される.

この図は,世界のあらゆる言語における色彩語の発展の道筋を表すとされる.通時的にみれば発展はIからVIIの段階を順にたどるものとされ,共時的にみれば高次の段階は低次の段階を含意するものと解釈される.具体的には,すべての言語が, black と white に相当する非比喩的な色彩語2語を有する.もし色彩語が3語あるならば,追加されるのは必ず red 相当の語である.段階IIIとIVは入れ替わる可能性があるが,green と yellow 相当が順に加えられる.段階Vの blue と段階VIの brown がこの順で追加されると,最後に段階VIIの4語のいずれかが決まった順序なく色彩語彙に追加される.つまり,普遍的な BCTs は以上の11カテゴリーであり,これが一定の順序で発達するというのが Berlin and Kay の発見の骨子だ.

もしこれが事実であれば,認知言語学的な観点からの普遍性への寄与となり,個別文化に依存しない強力な意味論的「法則」と呼んでしかるべきだろう.以上,Williams (208--09) を参照して執筆した.

・ Berlin, Brent and Paul Kay. Basic Color Terms. Berkeley and Los Angeles: U of California P, 1969.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.

2014-06-23 Mon

■ #1883. 言語における性,その問題点の概観 [gender][gender_difference][category][agreement][personal_pronoun][title][address_term][political_correctness][sociolinguistics][language_planning]

言語と性 (gender) を巡る諸問題について,本ブログでは gender や gender_difference の記事で考察してきた.そのなかには,文法性 (grammatical gender) という範疇 (category) ,統語上の一致 (agreement) ,人称代名詞 (personal_pronoun) の指示対象など,形式的・言語学的な問題もあれば,性差に関する political_correctness,Miss/Mrs./Ms. などの称号 (title) ,談話の男女差,女性の言語変化への関与など,文化的・社会言語学的な問題もある.言語における性の問題はこのように広い領域を覆っている.

このように広すぎて見通しが利かない分野だという印象をもっていたのだが,Hellinger and Bussmann 編 Gender across Languages の序章を読んで,頭がクリアになった.章節立て (1) を眺めるだけでも,この領域の覆う範囲がおよそ理解できるような,すぐれた構成となっている.

1. Aims and scope of "Gender across languages"

2. Gender classes as a special case of noun classes

2.1 Classifier languages

2.2 Noun class languages

3. Categories of gender

3.1 Grammatical gender

3.2 Lexical gender

3.3 Referential gender

3.4 "False generics": Generic masculines and male generics

3.5 Social gender

4. Gender-related structures

4.1 Word-formation

4.2 Agreement

4.3 Pronominalization

4.4 Coordination

5. Gender-related messages

5.1 Address terms

5.2 Idiomatic expressions and proverbs

5.3 Female and male discourse

6. Language change and language reform

7. Conclusion

この著書は "Gender across languages" と題する研究プロジェクトの一環として出版されたものだが,そのプロジェクトの主たる関心を5点にまとめると以下のようになる (Hellinger and Bussmann 2) .

(1) 注目する言語は文法性をもっているか.もっているならば,一致,等位,代名詞化,語形成などにおける体系的な特徴は何か.

(2) 文法性がない言語ならば,女性限定,男性限定,あるいは性不定の人物を指示するのにどのような方法があるか.

(3) 中立的な文脈で人を指すときに男性がデフォルトであるような表現を用いるなどの非対称性が見られるか.

(4) 性差に関わる社会文化的な階層やステレオタイプを表わす慣用句,比喩,ことわざなどがあるか.

(5) 性差と言語の変異・変化はどのように関わっているか.言語改革についてはどうか.

編者たちは,言語における性は,形式言語学上の問題にとどまらず,社会言語学的な含意のある問題であることを強く主張している.大きな視点を与えてくれる良書と読んだ.

・ Hellinger, Marlis and Hadumod Bussmann, eds. Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

2014-06-08 Sun

■ #1868. 英語の様々な「群れ」 [sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism][language_myth][deixis][category][fetishism]

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) と関連して,ある文化において注目される事象(顕点)の語彙は細分化される傾向がある,といわれる.例えば,英語の rice に対し,日本語では「こめ」「めし」「白米」「ごはん」「ライス」「もみ」など複数の語が対応するという例がよく引き合いに出される.日本語では魚の名前が細分化されており,魚偏の漢字が多数あることも,日本の魚文化についてを物語っているともいわれる.

しかし,語彙の細分化がその言語文化の顕点を表わす傾向があるということは否定しないが,一方で「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) で取り上げたように,語彙の細分化のすべての例が同様に文化上の重要性を直接に体現しているかというと,そうはならない.文化的に顕著とは特に感じられないにもかかわらず,語彙が細分化されているというケースはある.指示詞について,1単語レベルでいえば,日本語では「これ」「それ」「あれ」の3種類が区別されるが,英語では this と that の2種類のみであり,フランス語では ce 1種類のみである.また,4種類以上を区別する言語も世の中には存在する.この細分化の精度の違いはそれぞれの言語と関連づけらるる文化のなにがしかを反映している,と結論づけることは果たして可能なのだろうか.日本語の米や魚に関する語彙の多さは,日本文化と関連づけることが比較的容易のように思えるが,ものを数える際の「一本」「二足」「三艘」のような助数詞については,どうだろうか.言語と文化の関連性という問題は,単純には処理できない.

私は,どの言語も,その文化に支えられているか否かは別として,何らかの点でフェティシズムをもっていると考えている.言語学の術語を使えば,言語ごとに特定のカテゴリー (「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]) を参照)が設定されているともいえる.例えば,多種多様な助数詞や敬語体系をもっている日本語は「数え方フェチ」「敬意フェチ」であり,単数か複数かを明示的に区別する英語(や多くの印欧諸語及びその他の言語)は(少なくとも日本語母語話者から見ると)「数フェチ」である.「かぶる」「着る」「履く」「つける」を区別する日本語は,wear や put on で事足りると感じる英語母語話者からみれば「着衣フェチ」とも映るだろう.もう一度繰り返すが,これらの言語上のフェチが,それぞれ文化上の対応物によって規定されているのかどうかを知ることは,案外と難しい.文化的な支えのない,ただのフェチという可能性も十分にあるのだ.

上に挙げた例はいずれも,英語では1単位だが日本語では複数の単位に対応するというものばかりだった.これでは英語にとって不公平なので,逆の例として日本語の「(人・動物の)群れ」に対応する,英語の多様な表現を挙げてみよう.

a bevy of quails, a cluster of stars, a covey of partridges, a crowd of people, a drove of oxen, a flight of birds, a flock of sheep, a gang of robbers, a group of islands, a herd of deer, a horde of savages, a pack of wolves, a pride of lions, a school of whales, a shoal of fish, a swarm of bees, a throng of ants, a troop of children

他にも和英辞典や類義語辞典を繰れば,多様な表現が見出せるだろう.日本語でも類義語辞典を引けば,「群がり」「公衆」「群衆」「人群れ」「人波」「一群れ」「会衆」「衆人」「人山」「モッブ」「マス」「大衆」などが挙るが,動物の群れについて表現の多様性はない.

語彙細分化の精度の違いは,文化に根ざしているものもあるだろうが,そうでないものもある.それらをひっくるめて,言語とはフェチである,そのようなものであると捉えるのが正確ではないだろうか.

2013-06-25 Tue

■ #1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか [terminology][verb][passive][category][sobokunagimon]

英語で受動態を "passive voice",能動態を "active voice" と呼ぶが,なぜ「態」が "voice" と対応するのだろうか.この文法範疇は主語や目的語などの文の要素が動詞の表わす動作とどのように関わるかを表わすものであり,いわば動作の姿や有様(=態)を標示する機能をもっている.このように日本語の「態」という用語はかろうじて理解されるかもしれないが,なぜ英語では "voice" と表現されるのかは謎である.そこで,調べてみることにした.

まずは,OED から.voice, n. の語義13によると,文法用語としての "voice" の初例は15世紀前半である(大陸の文献では初出が16世紀なので,英語での使用のほうが早いことになる).最初期の用例を2つ挙げよう.

c1425 in C. R. Bland Teaching Gram. in Late Medieval Eng. (1991) 160 (MED), Þo secund coniugaciun..of passyf wowus, þat as -e- long befor þo -ris indecatyf, as doceris.

a1450 (a1397) Prol. Old Test. in Bible (Wycliffite, L.V.) (Cambr. Mm. II. 15) (1850) xv. 57 A participle of a present tens, either preterit, of actif vois, eithir passif.

次に MED voice (n.) 6(a) によれば,15世紀の文法用語として,用例が続々と挙がる.興味深いことに,名詞の「格」 (case) を表わすのに voice が用いられている例がある.また,先の OED の voice, n. の語義14には,廃用ではあるが「人称」 (person) との定義もある.つまるところ,voice は,中世後期から近代初期にかけて,しばしば動詞の「態」を表わすほか,ときには名詞や動詞の屈折範疇をも広く表わすことができたらしい.

関連して,ラテン文法で「態」は "genus" と呼ばれるが,これは名詞の範疇である "gender" とも同根である.ある用語が,品詞にかかわらず,ある種の分類に貼り付けられるラベルとして共用されることがある,もう1つの例として解釈できる.これらの文法用語の使い方は文法家の属する流派にも依存するため,近代期の一般的な用語と語義を同定するには文法史の知識が必要となるだろうが,私にはその知識はないので,詳細に立ち入ることができない.

この問題について,ほかに手がかりはないかと言語学辞典その他に当たってみた.そして行き当たったのが,意外なところで Lyons (371--72) だ.

8.3.1 The term 'voice'

The term 'voice' (Latin vox) was originally used by Roman grammarians in two distinguishable, but related, senses: (i) In the sense of 'sound' (as used in the 'pronunciation' of human language: translating the Greek term phōnē, especially of the 'sounds' produced by the vibration of the 'vocal cords': hence the term 'vowel' (from Latin sonus vocalis, 'a sound produced with voice', via Old French vowel). (ii) Of the 'form' of a word (that is, what it 'sounded' like) as opposed to its 'meaning' . . . . the first of these two senses is still current in linguistics in the distinction between voiced and voiceless 'sounds' (whether as phonetic or phonological units . . .). In the second sense, 'voice' has disappeared from modern linguistic theory. Instead, the term has developed a third sense, derived ultimately from (ii) above, in which it refers to the active and passive 'forms' of the verb. (the traditional Latin term for this third sense was species or genus. In the course of time, genus was restricted to the nominal category of 'gender'; and the somewhat artificial classification of the 'forms' of the different parts of speech in terms of genera and species was abandoned.) The traditional Greek term for 'voice' as a category of the verb was diathesis, 'state', 'disposition', 'function', etc.; and some linguists prefer to use 'diathesis', rather than 'voice', in this sense of the term. However, the risk of confusion between the phonetic or phonological sense of 'voice' and its grammatical sense is very small.

voice にせよ,case にせよ,gender にせよ,文法範疇の用語の語源や意味を探ってもあまり納得がゆかないのは,結局のところ,それぞれの文法範疇の機能が一言では記述できない代物であり,それならば「種類」や「形」を表わす類義語で代えてしまえ,という名付けに対する緩い態度があるからかもしれない.

なお,上の引用にもある通り,「態」という文法範疇を表わすのに,voice のほかにギリシア語由来の diathesis という用語が使われることもある.これは dia- (between) + thesis (position) という語形成で「配置」ほどの原義である.

・ Lyons, John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: CUP, 1968.

2013-04-15 Mon

■ #1449. 言語における「範疇」 [category][number][gender][tense][aspect][person][mode][terminology][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

言語学では範疇 (category) という術語が頻用される.もともとは哲学用語であり,日本語の「範疇」は,中国の『書経』の「洪範九疇」ということばをもとに,英語 category やドイツ語 Kategorie の訳語として,明治時代の西洋哲学の移入時に,井上哲次郎(一説に西周)が作ったものとされる.原語はギリシア語の katēgoríā であり,その動詞 katēgoreîn は kata- (against) + agoreúein (to speak in the assembly) から成る.「公の場で承認されうる普遍的な概念の下に包みこんで訴える」ほどの原義に基づいて,アリストテレスは「分類の最も普遍的な規定,すなわち最高類概念」の語義を発展させ,以降,非専門的な一般的な語義「同じ種類のものの所属する部類・部門」も発展してきた.

英語の category も,まずは16世紀末に哲学用語としてラテン語から導入され,17世紀中葉から一般用語として使われ出した.現在では,OALD8 の定義は "a group of people or things with particular features in common" とあり,日常化した用語と考えてよい.

では,言語学で用いられる「範疇」とは何か.さすがに専門用語とだけあって,日常的な単なる「部類・部門」の語義で使われるわけではない.では,言語的範疇の具体例を見てみよう.英文法では文法範疇 (grammatical category) ということが言われるが,例えば数 (number) ,人称 (person) ,時制 (tense) ,法 (mode) などが挙げられる.これらは動詞を中心とする形態的屈折にかかわる範疇だが,性 (gender or sex) など語彙的なものもあるし,定・不定 (definiteness) や相 (aspect) などの統語的なものもある.これらの範疇は英文法の根本にある原理であり,文法記述に欠かせない概念ととらえることができる.これで理解できたような気はするが,では,言語的範疇をずばり定義せよといわれると難しい.このもやもやを解決してくれるのは,Bloomfield の定義である.以下に引用しよう.

Large form-classes which completely subdivide either the whole lexicon or some important form-class into form-classes of approximately equal size, are called categories. (270)

文法性 (gender) で考えてみるとわかりやすい.名詞という語彙集合を前提とすると,例えばフランス語には形態的,統語的な振る舞いに応じて,規模の大きく異ならない2種類の部分集合が区別される.一方を男性名詞と名付け,他方を女性名詞と名付け,この区別の基準のことを性範疇を呼ぶ,というわけである.

category の言語学的用法が一般的用法ではなく哲学的用法に接近していることは,言語的範疇がものの見方や思考様式の問題と直結しやすいからである.この点についても,Bloomfield の説明がすばらしい.

The categories of a language, especially those which affect morphology (book : books, he : she), are so pervasive that anyone who reflects upon his language at all, is sure to notice them. In the ordinary case, this person, knowing only his native language, or perhaps some others closely akin to it, may mistake his categories for universal forms of speech, or of "human thought," or of the universe itself. This is why a good deal of what passes for "logic" or "metaphysics" is merely an incompetent restating of the chief categories of the philosopher's language. A task for linguists of the future will be to compare the categories of different languages and see what features are universal or at least widespread. (270)

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow