2014-10-23 Thu

■ #2005. 話者不在の言語(変化)論への警鐘 [sociolinguistics][language_change][causation][language_death][language_myth]

標題について,「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) の最後で簡単に触れた.話者不在の言語(変化)論の系譜は長く,言語学史で有名なところとしては「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) でみた August Schleicher (1821--68) の言語有機体説や,「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]) で引用した Jespersen などの論者の名が挙がる.Milroy は,この伝統的な話者不在の言語観の系譜を打ち破ろうと,社会言語学の立場から話者個人の役割を重視する言語論を展開しているのだが,おもしろいことに社会言語学でも話者個人の役割が必ずしも重んじられているわけではない.社会言語学でも,話者の集団としての「話者社会」が作業上の単位とみなされる限りにおいて,話者個人の役割は捨象される.いわゆるマクロ社会言語学では,話者個人の顔が見えにくい(「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]) を参照).

Milroy のように,言語変化における話者個人の重要性を主張するミクロな論者の1人に Woolard がいる.言語の死 (language_death) を扱った論文集のなかで,Woolard は言語の死のような社会言語学的なドラマは,話者個人を中心に語られなければならないと訴える.死の恐れのある言語においては,地域の優勢言語へと合流・収束する convergence の現象がみられるものが多く,その現象と当該言語の持続 (maintenance) とのあいだには相関関係があるという指摘が,しばしばなされる.さらに議論を推し進めて,優勢言語への合流・収束と瀕死言語の持続とのあいだに因果関係があるとする論調もある.しかし,Woolard はそのような関係を認めることに慎重である.というのは,そのような論調には,言語自体が適応性をもっているとする言語有機体説の反映が認められるからだ.そこにはまた,言語の擬人化という問題や話者個人の捨象という問題がある.2点の引用を通じて Woolard の持論を聞こう.

When we deal with linguistic data as aggregate data, detached from the speakers and instances of speaking, we often anthropomorphize languages as the principal actors of the sociolinguistic drama. This leads to forceful and often powerfully suggestive generalizations cast in agentivizing metaphors: "languages that are flexible and can adapt may survive longer", or "the more powerful language drives out the weaker". If we rephrase findings in terms of what people are doing --- how they are speaking and what they are accomplishing or trying to accomplish when they are speaking that way . . . --- we may find ourselves open to new insights about why such linguistic phenomena occur. (359)

There is a wealth of evidence . . . that is suggestive of a causal relation, or at least a correlation, between language maintenance and linguistic convergence. In this most tentative of attempts to account for the intriguing constellations we find of linguistic conservatism and language death or linguistic adaptation and language maintenance, I have suggested we best begin by anchoring our generalizations in speakers' activities. Human actors rather than personified languages are the active agents in the processes we wish to explain . . . . (365)

言語内的要因と言語外的要因の区別,言語学と社会言語学の区別,I-Language と E-Language の区別,これらの言語にかかわる対立をつなぐインターフェースは,ほかならぬ話者である.話者は言語を内化していると同時に外化して社会で使用している主役である.

Woolard の論文からもう1つ大きな問題を読み取ったので,付言しておきたい.瀕死言語が優勢言語へ合流・収束する場合,その行為は "acts of creation" なのか "acts of reception" なのか,あるいは "resistance" なのか "capitulation" なのかという評価の問題がある.しかし,この評価の問題はいずれも優勢言語の観点から生じる問題にすぎず,瀕死言語の話者にとってみれば,合流・収束に伴う言語変化は,相対的にそのような社会言語学的な意味合いを帯びていない他の言語変化と変わりないはずである.そこに何らかの評価を持ち込むということは,すでに中立的でない言語の見方ではないか.社会言語学者は評価的であるべきか否か,あるいは非評価的になりうるか否かという極めて深刻な問題の提起と受け取った.

・ Woolard, Kathryn A. "Language Convergence and Death as Social Process." Investigating Obsolescence. Ed. Nancy C. Dorian. Cambridge: CUP, 1989. 355--67.

2014-10-21 Tue

■ #2003. アボリジニーとウォロフのおしゃべりの慣習 [ethnography_of_speaking][sociolinguistics][phatic_communion]

「#1633. おしゃべりと沈黙の民族誌学」 ([2013-10-16-1]),「#1644. おしゃべりと沈黙の民族誌学 (2)」 ([2013-10-27-1]),「#1646. 発話行為の比較文化」 ([2013-10-29-1]) で,世界のいくつかの文化におけるおしゃべりと発話行為を比較した.今回は,人類言語学の概説書を著わした Foley を参照し,オーストラリアのアボリジニー (Aborigine) からの例と,セネガルのウォロフ族 (Wolof) からの例を追加し,おしゃべりの民族誌学 (ethnography_of_speaking) のヴァリエーションを味わいたい.

ヨーロッパ系の文化を受け継ぐオーストラリアの白人は,会話において日本人とも大きく異ならない一連の慣習に従っている.通常,発話は特定の聞き手に向けられ,目を合わせることが多い.発話はおよそ順繰りに一人ひとりに番が回ってきて,同時に複数の話者が発話することは避けられる傾向がある.会話の輪に入っていくときと抜けるときには,何らかの挨拶が交わされるのが普通である.そして,知識や情報は広く共有されるべきとの前提で会話が進行する.このようなおしゃべりの慣習は,それを日頃実践している者にとってはあまりに当然のように思われ,同じ慣習が世界のおよそすべての言語文化にもあてはまるだろうと信じている.

しかし,オーストラリアのアボリジニーは異なるおしゃべりの作法を示す.発話は特定の聞き手に向けられるというよりは,誰にともなく "broadcast" され,互いに視線を合わせることも要求されない.聞き手も自分に向けられた発話ではないのだから,必ずしも応答する義務を負わない.気が向いたら応答するにすぎない.また,しゃべる順番にも特別な規範はない.会話の輪への出入りに際しても,互いに挨拶を交わすでもなく,静かに入り,静かに抜けていくのが通常だ.Foley (253) が別の研究者より引用したアボリジニーの典型的な会話風景を再現しよう.

A group of men is sitting on a beach facing the sea. They are there for some hours and little is said. After a long period of silence someone says: "Tide's coming in." Some of the group murmur "Yes" but most remain silent. After another very long pause someone says "Tide's coming in". And there is some scattered response. This happens many times until someone says: "Must be tide's going out."

さて,オーストラリアでは,ヨーロッパの慣習に則った法廷訴訟が行われている.しかし,そのような法廷訴訟は,著しく異なるおしゃべり文化をもつアボリジニーにとって明らかに不利な前提を含んでいる.アボリジニーが証人として立たされ,質問を受けている場面を想定しよう.証人は,質問が自分に対して向けられているとは意識せず,応答する必要を感じないかもしれない.それどころか,傍聴者の別のアボリジニーが応答してしまう可能性がある.別の場合には,証人が長々とした独話を誰に向けてともなく始めてしまうこともありうる.これらの行為は,アボリジニーのおしゃべりに関する慣習への理解が不足していれば,いずれも法廷への侮辱行為とみなされうる.さらに,アボリジニーの文化では,特定の知識や情報を開示する権利は,親族関係や仲間入りの儀式によって許可された者のみに与えられるため,その権利をもたない証人は,たとえ重要な証拠を知っていたとしても,法廷で開示することを拒むかもしれない.そして,そのような証人は,非協力的であるとみなされかねない.前提とすべきおしゃべり文化の違いにより,思ってもみない摩擦が生じることもありうるのである.

私たちにとって異質に見えるおしゃべり文化を示す2つ目の例として,セネガルのウォロフ族を取り上げよう.とりわけ彼らの出会いの挨拶に関する社会言語学的戦略は,説明だけ聞いていると,息苦しいほどだ.Foley (256--58) によると,ウォロフ族の2人が出会うときには必ず挨拶をするのだが,どちらがどちらに先に声を掛けるかにより,2人の間の社会関係が一時的あるいは持続的に決定してしまうという.ウォロフの社会では,貴族と庶民の2階層が区別され,前者には受動的でおとなしい役割が,後者には能動的でおしゃべりの役割がそれぞれ社会的に付与されている.挨拶においても,たとえ擬似的にであれ2人の間の上下関係が確定しなければ先へ進むことができないため,おしゃべり役を買って下手に出る者から挨拶の言葉が発せられることになる.一方,挨拶された方は,寡黙で上手の役割を演じることを期待され,それに応じたやりとり(挨拶した側が質問し,挨拶された側が答えるという役割分担など)が続くことになる.ただし,上手役は,演技上のみならず実際的にも社会的に上位であることが含意されるので,例えば経済的な援助を施すことなどが期待されてしまう.挨拶の出方によってとりあえず確定した上下関係は,会話を通じて,別の戦略(挨拶の一からのやり直しや逆質問など)によって逆転させたり再定義したりもできるが,そこで複雑な交渉と心理戦が展開されることになるかもしれない.はたからみると,挨拶ひとつが実に厄介な出来事となりうるのである.

挨拶が2人の間の関係を確認し合いコミュニケーションの回路を開くのを助けるという機能,すなわち phatic_communion の役割を担っていることは,ウォロフでも日本でも欧米でも同じである.しかし,ウォロフでは,挨拶はもっと積極的に2人の社会的な上下関係を確定するという役割を担っている点が特異である.

ウォロフ語については,「#1623. セネガルの多言語市場 --- マクロとミクロの社会言語学」 ([2013-10-06-1]) も参照されたい.

・ Foley, William A. Anthropological Linguistics: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 1997.

2014-10-16 Thu

■ #1998. The Embedding Problem [language_change][causation][methodology][sociolinguistics][variety][variation][sapir-whorf_hypothesis]

昨日の記事「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]) に引き続き,Weinreich, Labov, and Herzog の言語変化に関する先駆的論文より.今回は,昨日略述した言語変化の5つの側面のなかでもとりわけ著者たちが力説する The Embedding Problem に関する節 (p. 186) を引用する.

The Embedding Problem. There can be little disagreement among linguists that language changes being investigated must be viewed as embedded in the linguistic system as a whole. The problem of providing sound empirical foundations for the theory of change revolves about several questions on the nature and extent of this embedding.

(a) Embedding in the linguistic structure. If the theory of linguistic evolution is to avoid notorious dialectic mysteries, the linguistic structure in which the changing features are located must be enlarged beyond the idiolect. The model of language envisaged here has (1) discrete, coexistent layers, defined by strict co-occurrence, which are functionally differentiated and jointly available to a speech community, and (2) intrinsic variables, defined by covariation with linguistic and extralinguistic elements. The linguistic change itself is rarely a movement of one entire system into another. Instead we find that a limited set of variables in one system shift their modal values gradually from one pole to another. The variants of the variables may be continuous or discrete; in either case, the variable itself has a continuous range of values, since it includes the frequency of occurrence of individual variants in extended speech. The concept of a variable as a structural element makes it unnecessary to view fluctuations in use as external to the system for control of such variation is a part of the linguistic competence of members of the speech community.

(b) Embedding in the social structure. The changing linguistic structure is itself embedded in the larger context of the speech community, in such a way that social and geographic variations are intrinsic elements of the structure. In the explanation of linguistic change, it may be argued that social factors bear upon the system as a whole; but social significance is not equally distributed over all elements of the system, nor are all aspects of the systems equally marked by regional variation. In the development of language change, we find linguistic structures embedded unevenly in the social structure; and in the earliest and latest stages of a change, there may be very little correlation with social factors. Thus it is not so much the task of the linguist to demonstrate the social motivation of a change as to determine the degree of social correlation which exists, and show how it bears upon the abstract linguistic system.

内容は難解だが,この節には著者の主張する "orderly heterogeneity" の神髄が表現されているように思う.私の解釈が正しければ,(a) の言語構造への埋め込みの問題とは,ある言語変化,およびそれに伴う変項とその取り得る値が,use varieties と user varieties からなる複合的な言語構造のなかにどのように収まるかという問題である.また,(b) の社会構造への埋め込みの問題とは,言語変化そのものがいかにして社会における本質的な変項となってゆくか,あるいは本質的な変項ではなくなってゆくかという問題である.これは,社会構造が言語構造に影響を与えるという場合に,いつ,どこで,具体的に誰の言語構造のどの部分にどのような影響を与えているのかを明らかにすることにもつながり,Sapir-Whorf hypothesis (cf. sapir-whorf_hypothesis) の本質的な問いに連なる.言語研究の観点からは,(伝統的な)言語学と社会言語学の境界はどこかという問いにも関わる(ただし,少なからぬ社会言語学者は,社会言語学は伝統的な言語学を包含する真の言語学だという立場をとっている).

この1節は,社会言語学のあり方,そして言語のとらえ方そのものに関わる指摘だろう.関連して「#1372. "correlational sociolinguistics"?」 ([2013-01-28-1]) も参照.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2014-10-15 Wed

■ #1997. 言語変化の5つの側面 [language_change][causation][methodology][sociolinguistics][variation]

Weinreich, Labov, and Herzog による "Empirical Foundations for a Theory of Language Change" は,社会言語学の観点を含んだ言語変化論の先駆的な論文として,その後の研究に大きな影響を与えてきた.私もおおいに感化された1人であり,本ブログでは「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]),「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]),「#1282. コセリウによる3種類の異なる言語変化の原因」 ([2012-10-30-1]),「#520. 歴史言語学は言語の起源と進化の研究とどのような関係にあるか」 ([2010-09-29-1]) で触れてきた.今回は,彼らの提起する経験主義的に取り組むべき言語変化についての5つの問題を略述する.

(1) The Constraints Problem. 言語変化の制約を同定するという課題,すなわち "to determine the set of possible changes and possible conditions for change" (183) .現代の言語理論の多くは普遍的な制約を同定しようとしており,この課題におおいに関心を寄せている.

(2) The Transition Problem. "Between any two observed stages of a change in progress, one would normally attempt to discover the intervening stage which defines the path by which Structure A evolved into Structure B" (184) .transition と呼ばれるこの過程は,A と B の両構造を合わせもつ話者を仲立ちとして進行し,他の話者(とりわけ次の年齢世代の話者)へ波及する.その過程には,次の3局面が含まれるとされる."Change takes place (1) as a speaker learns an alternate form, (2) during the time that the two forms exist in contact within his competence, and (3) when one of the forms becomes obsolete" (184).

(3) The Embedding Problem. 言語構造への埋め込みと社会構造への埋め込みが区別される.通時的な言語変化 (change) は,共時的な言語変異 (variation) に対応し,言語変異は言語学的および社会言語学的に埋め込まれた変項 (variable) の存在により確かめられる.変項は,言語構造にとっても社会構造にとっても本質的な要素である.社会構造への埋め込みについては,次の引用を参照."The changing linguistic structure is itself embedded in the larger context of the speech community, in such a way that social and geographic variations are intrinsic elements of the structure" (185) .ここでは言語変化における社会的要因を追究するのみならず,社会と言語の相互関係(どの社会的要素がどの程度言語に反映しうるかなど)を追究することも重要な課題となる.

(4) The Evaluation Problem. 言語変化がいかに主観的に評価されるかの問題."[T]he subjective correlates of the several layers and variables in a heterogeneous structure" (186) . また,言語変化や言語変異に対する好悪や正誤に関わる問題や意識・無意識の問題などもある."[T]he level of social awareness is a major property of linguistic change which must be determined directly. Subjective correlates of change are more categorical in nature than the changing patterns of behavior: their investigation deepens our understanding of the ways in which discrete categorization is imposed upon the continuous process of change" (186) .

(5) The Actuation Problem. "Why do changes in a structural feature take place in a particular language at a given time, but not in other languages with the same feature, or in the same language at other times?" (102) . 言語変化の究極的な問題.「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) でみたように,actuation の後には diffusion が続くため,この問題は The Transition Problem へも連なる.

著者たちの提案の根底には,"orderly heterogeneity" の言語観,今風の用語でいえば variationist の前提がある.上記の言語変化の5つの側面は,通時的な言語変化と共時的な言語変異をイコールで結びつけようとした,著者たちの使命感あふれる提案である.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2014-10-10 Fri

■ #1992. Milroy による言語外的要因への擁護 [language_change][causation][sociolinguistics][contact]

言語変化における言語外的要因と言語内的要因について,本ブログでは ##443,1232,1233,1582,1584,1977,1978,1986 などの記事で議論し,最近では「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) でも再考した.言語外的要因の重要性を指摘する陣営に,急先鋒の1人 James Milroy がいる.Milroy は,正確にいえば,言語外的要因を重視するというよりは,言語変化における話者の役割を特に重視する論者である.「言語の変化」という言語体系が主体となるような語りはあまり好まず,「話者による刷新」という人間が主体となるような語りを選ぶ."On the Role of the Speaker in Language Change" と題する Milroy の論文を読んだ.

Milroy (144) は,従来および現行の言語変化論において,言語内的要因がデフォルトの要因であるという認識や語りが一般的であることを指摘している.

The assumption of endogeny, being generally the preferred hypothesis, functions in practice as the default hypothesis. Thus, if some particular change in history cannot be shown to have been initiated through language or dialect contact involving speakers, then it has been traditionally presented as endogenous. Usually, we do not know all the relevant facts, and this default position is partly the consequence of having insufficient data from the past to determine whether the change concerned was endogenous or externally induced or both: endogeny is the lectio facilior requiring less argumentation, and what Lass has called the more parsimonious solution to the problem.

この不均衡な関係を是正して,言語内的要因と言語外的要因を同じ位に置くことができないか,あるいはさらに進めて言語外的要因をデフォルトとすることができないか,というのが Milroy の思惑だろう.しかし,実際のところ,両者のバランスがどの程度のものなのかは分からない.そのバランスは具体的な言語変化の事例についても分からないことが多いし,一般的にはなおさら分からないだろう.そこで,そのバランスをできるだけ正しく見積もるために,Milroy は両要因の関与を前提とするという立場を採っているように思われる.Milroy (148) 曰く,

. . . seemingly paradoxically --- it happens that, in order to define those aspects of change that are indeed endogenous, we need to specify much more clearly than we have to date what precisely are the exogenous factors from which they are separated, and these include the role of the speaker/listener in innovation and diffusion of innovations. It seems that we need to clarify what has counted as 'internal' or 'external' more carefully and consistently than we have up to now, and to subject the internal/external dichotomy to more critical scrutiny.

このくだりは,私も賛成である.(なお,同様に私は伝統的な主流派の(非社会)言語学と社会言語学とは相補的であり,互いの分野の可能性と限界は相手の分野の限界と可能性に直接関わると考えている.)

Milroy (156) は論文の終わりで,言語外的要因の重視は,必ずしもそれ自体の正しさを科学的に云々することはできず,一種の信念であると示唆して締めくくっている.

There may be no empirical way of showing that language changes independently of social factors, but it has not primarily been my intention to demonstrate that endogenous change does not take place. The one example that I have discussed has shown that there are some situations in which it is necessary to adduce social explanations, and this may apply very much more widely. I happen to think that social matters are always involved, and that language internal concepts like 'drift' or 'phonological symmetry' are not explanatory . . . .

引用の最後に示されている偏流 (drift) など話者不在の言語変化論への批判については,機能主義や目的論の議論と関連して,「#837. 言語変化における therapy or pathogeny」 ([2011-08-12-1]),「#1549. Why does language change? or Why do speakers change their language?」 ([2013-07-24-1]),「#1979. 言語変化の目的論について再考」 ([2014-09-27-1]) も参照されたい.

・ Milroy, James. "On the Role of the Speaker in Language Change." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 143--57.

2014-10-05 Sun

■ #1987. ピジン語とクレオール語の非連続性 [pidgin][creole][drift][post-creole_continuum][sociolinguistics][founder_principle]

ピジン語 (pidgin) とクレオール語 (creole) についての一般の理解によると,前者が母語話者をもたない簡易化した混成語にとどまるのに対し,後者は母語話者をもち,体系的な複雑化に特徴づけられる言語ということである.別の言い方をすれば,creole は pidgin から発展した段階の言語を表わし,両者はある種の言語発達のライフサイクルの一部を構成する(その後,post-creole_continuum や decreolization の段階がありうるとされる).両者は連続体ではあるものの,「#1690. pidgin とその関連語を巡る定義の問題」 ([2013-12-12-1]) で示したように,諸特徴を比較すれば相違点が目立つ.

しかし,「#444. ピジン語とクレオール語の境目」 ([2010-07-15-1]) でも触れたように,pidgin と creole には上記のライフサイクル的な見方に当てはまらない例がある.ピジン語のなかには,母語話者を獲得せずに,すなわち creole 化せずに,体系が複雑化する "expanded pidgin" が存在する.「#412. カメルーンの英語事情」 ([2010-06-13-1]),「#413. カメルーンにおける英語への language shift」 ([2010-06-14-1]) で触れた Cameroon Pidgin English,「#1688. Tok Pisin」 ([2013-12-10-1]) で取り上げた Tok Pisin のいくつかの変種がその例である.また,反対に,大西洋やインド洋におけるように,ピジン語の段階を経ずに直接クレオール語が生じたとみなされる例もある (Mufwene 48) .

クレオール語研究の最先端で仕事をしている Mufwene (47) は,伝統的な理解によるピジン語とクレオール語のライフサイクル説に対して懐疑的である.とりわけ expanded pidgin とcreole の関係について,両者は向かっている方向がむしろ逆であり,連続体とみなすのには無理があるとしている.

There are . . . significant reasons for not lumping expanded pidgins and creoles in the same category, usually identified as creole and associated with the fact that they have acquired a native speaker population. . . . [T]hey evolved in opposite directions, although they are all associated with plantation colonies, with the exception of Hawaiian Creole, which actually evolved in the city . . . . Creoles started from closer approximations of their 'lexifiers' and then evolved gradually into basilects that are morphosyntactically simpler, in more or less the same ways as their 'lexifiers' had evolved from morphosyntactically more complex Indo-European varieties, such as Latin or Old English. According to Chaudenson (2001), they extended to the logical conclusion a morphological erosion that was already under way in the nonstandard dialects of European languages that the non-Europeans had been exposed to. On the other hand, expanded pidgins started from rudimentary language varieties that complexified as their functions increased and diversified.

引用内で触れられている Chaudenson も同じ趣旨で論じているように,creole は語彙提供言語(通常は植民地支配者たるヨーロッパの言語)と地続きであり,それが簡易化したものであるという解釈だ (cf. 「#1842. クレオール語の歴史社会言語学的な定義」 ([2014-05-13-1])) .一方,pidgin は語彙提供言語とは区別されるべき混成語であり,その発展形である expanded pidgin は pidgin が徐々に多機能化し,複雑化してきた変種を指すという考えだ.つまり,広く受け入れられている pidgin → expanded pidgin → creole という発展のライフサイクル観は,事実を説明しない.実際,19世紀終わりまでは pidgin と creole の間にこのような発展的な関係は前提とされていなかった.言語学史的には,20世紀に入ってから Bloomfield などが発展関係を指摘し始めたにすぎない (Mufwene 48) .

creole が,印欧諸語の単純化の偏流 (drift) の論理的帰結であるという主張は目から鱗が落ちるような視点だ.Mufwene の次の指摘にも目の覚める思いがする."Had linguists remembered that the European 'lexifiers' had actually evolved from earlier, more complex morphosyntaxes, they would have probably taken into account more of the socioeconomic histories of the colonies, which suggest a parallel evolution" (48) .

Mufwene のクレオール語論,特に植民地史における homestead stage と plantation stage の区別と founder principle については,「#1840. スペイン語ベースのクレオール語が極端に少ないのはなぜか」 ([2014-05-11-1]) と「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1]) を参照されたい.

・ Mufwene, Salikoko. "Creoles and Creolization." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 46--60.

2014-10-03 Fri

■ #1985. 借用と接触による干渉の狭間 [contact][loan_word][borrowing][sociolinguistics][language_change][causation][substratum_theory][code-switching][pidgin][creole][koine][koineisation]

「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]) と「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]) でそれぞれ見たように,言語接触の類別の1つとして contact-induced language change がある.これはさらに借用 (borrowing) と接触による干渉 (shift-induced interference) に分けられる.前者は L2 の言語的特性が L1 へ移動する現象,後者は L1 の言語的特性が L2 へ移動する現象である.shift-induced interference は,第2言語習得,World Englishes,基層言語影響説 (substratum_theory) などに関係する言語接触の過程といえば想像しやすいかもしれない.

この2つは方向性が異なるので概念上区別することは容易だが,現実の言語接触の事例においていずれの方向かを断定するのが難しいケースが多々あることは知っておく必要がある.Meeuwis and Östman (41) より,箇条書きで記そう.

(1) code-switching では,どちらの言語からどちらの言語へ言語項が移動しているとみなせばよいのか判然としないことが多い.「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) で論じたように,borrowing と shift-induced interference の二分法の間にはグレーゾーンが拡がっている.

(2) 混成語 (mixed language) においては,関与する両方の言語がおよそ同じ程度に与える側でもあり,受ける側でもある.典型的には「#1717. dual-source の混成語」 ([2014-01-08-1]) で紹介した Russenorsk や Michif などの pidgin や creole/creoloid が該当する.ただし,Thomason は,この種の言語接触を contact-induced language change という項目ではなく,extreme language mixture という項目のもとで扱っており,特殊なものとして区別している (cf. [2014-03-13-1]) .

(3) 互いに理解し合えるほどに類似した言語や変種が接触するときにも,言語項の移動の方向を断定することは難しい.ここで典型的に生じるのは,方言どうしの混成,すなわち koineization である.「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) と「#1690. pidgin とその関連語を巡る定義の問題」 ([2013-12-12-1]) を参照.

(4) "false friends" (Fr. "faux amis") の問題.L2 で学んだ特徴を,L1 にではなく,別に習得しようとしている言語 L3 に応用してしまうことがある.例えば,日本語母語話者が L2 としての英語の magazine (雑誌)を習得した後に,L3 としてのフランス語の magasin (商店)を「雑誌」の意味で覚えてしまうような例だ.これは第3の方向性というべきであり,従来の二分法では扱うことができない.

(5) そもそも,個人にとって何が L1 で何が L2 かが判然としないケースがある.バイリンガルの個人によっては,2つの言語がほぼ同等に第1言語であるとみなせる場合がある.関連して,「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) も参照.

borrowing と shift-induced interference の二分法は,理論上の区分であること,そしてあくまでその限りにおいて有効であることを押えておきたい.

・ Meeuwis, Michael and Jan-Ola Östman. "Contact Linguistics." Variation and Change. Ed. Mirjam Fried et al. Amsterdam: Benjamins, 2010. 36--45.

2014-09-26 Fri

■ #1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2) [contact][language_change][causation][generative_grammar][sociolinguistics]

昨日の記事「#1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1)」 ([2014-09-25-1]) に引き続いての話題.昨日引用した Drinka と同じ Companion に収録されている Luraghi の論文に基づいて論じる.

生成文法における言語変化の説明は,世代間の不完全な言語の伝達 (imperfect language transmission from one generation to the next) に尽きる.子供の言語習得の際にパラメータの値が親世代とは異なる値に設定されることにより,新たな文法が生じるとする考え方だ.Luraghi (359) は,このような「子供基盤仮説」に2点の根本的な疑問を投げかける.

In spite of various implementations, the 'child-based theory' . . . leaves some basic questions unanswered, i.e., in the first place: how do children independently come up with the same reanalysis at exactly the same time . . . ? and, second, why does this happen in certain precise moments, while preceding generations of children have apparently done quite well setting parameters the same way as their parents did? In other words, the second question shows that the child-based theory does not account for the fact that not only languages may change, but also that they may exhibit no changes over remarkably long periods of time.

子供基盤仮説の論者は,この2つ目の疑問に対して次のように答えるだろう.つまり,親の世代と子の世代とでは入力となる PLD (Primary Linguistic Data) が異なっており,パラメータの値の引き金となるものが異なるのだ,と.しかし,なぜ世代間で入力が異なるのかは未回答のままである.世代間で入力が異なったものになるためには,言語習得以外の契機で変異や変化が生じていなければならないはずだ.つまり,大人の話者が変異や変化を生じさせているとしか考えられない.

子供基盤仮説のもう1つの問題点として,"the serious problem that there is no positive evidence, in terms of real data from field research, for language change to happen between generations" (360) がある.社会言語学では Labov の調査などにより変化の現場が突き止められており,経験的な裏付けがある.言語変化の拡散も記録されている.しかも,言語変化の拡散に影響力をもっているのは,ほとんどすべてのケースにおいて,子供ではなく大人であることがわかっている.

以上の反論を加えたうえで,Luraghi は言語変化(それ自身は刷新と拡散からなる)の原因は,究極的にはすべて言語接触にあると論断する.ただし,この場合,言語接触とはいっても2つの言語間という規模の接触だけではなく,2つの変種間,あるいは2つの個人語 (idiolect) 間という規模の接触をも含む.最小規模としては話し手と聞き手のみの間で展開される accommodation の作用こそが,すべての言語変化の源泉である,という主張だ.

. . . in spite of varying social factors and different relations between social groups in case of language contact and in case of internal variation, mutual accommodation of speakers and hearers is the ultimate cause of change. The fact that an innovation is accepted within a community depends on the prestige of innovators and early adopters, and may be seen as a function of the willingness of a speaker/hearer to accommodate another speaker/hearer in interaction, and thus to behave as she/he thinks the other person would behave . . . . (369)

Luraghi は,言語変化(の原因)を論じるに当たって,言語的刷新 (innovation) が人から人へと拡散 (diffusion) してゆく点をとりわけ重視している.言語変化とは何かという理解に応じて,当然ながらその原因を巡る議論も変わってくるが,私も原則として Luraghi や Drinka のように言語(変化)を話者及び話者共同体との関係において捉えたいと考えている.

・ Luraghi, Silvia. "Causes of Language Change." Chapter 20 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 358--70.

2014-08-14 Thu

■ #1935. accommodation theory [accommodation_theory][audience_design][sociolinguistics][variation][style]

昨日の記事で取り上げた「#1934. audience design」 ([2014-08-13-1]) は,accommodation_theory と呼ばれるより一般的な理論から派生した仮説である.accommodation_theory についてはこれまでにもいくつかの記事で言及してきたが,今回は改めて考えてみたい.まずは,Trudgill (3) の用語辞典より説明を引用する.

accommodation The process whereby participants in a conversation adjust their accent, dialect or other language characteristics according to the language of the other participant(s). Accommodation theory, as developed by the British social psychologist of language, Howard Giles, stresses that accommodation can take one of two major forms: convergence, when speakers modify their accent or dialect, etc. to make them resemble more closely those of the people they are speaking to; and, less usually, divergence, when, in order to signal social distance or disapproval, speakers make their language more unlike that of their interlocutors. Accommodation normally takes place during face-to-face interaction.

一言でいえば,話し手が聞き手を意識して話し方を選ぶという理論である.とりわけ,話し方を聞き手に合わせるか,逆に聞き手とは異なる方向へシフトするかを選ぶ理論といってもよい.(昨日取り上げた audience design は,聞き手 (audience) を,狭義の聞き手,傍聴人,偶然聞く人,盗み聞く人へと細分化し,それらを序列化した関連仮説である.)

Wales の Cardiff の旅行代理店での事例が有名である.代理店社員が,小学校の先生,秘書,掃除夫など様々な社会階層の客と,旅の手配について電話で話している.N. Coupland がこの会話を録音して分析したところ,代理店社員は客の話し方に合わせて話す傾向があることを発見した.具体的には,母音間の /t/ が [t] と実現されるか有声化した [d] と実現されるかの違いとして現われた.Cardiff では母音間の /t/ は,社会階級の高くない人々では有声化した [d] で実現されることが多い.代理店社員は中流階級に属し,通常約25%の割合で [d] と発音していたが,[d] の比率が約75%の客と話すときには,その割合が約70%に達した.逆に,[d] の比率が約10%の客と話すときには,その割合が約10%に下がったという.代理店社員の [t] か [d] かの選択は,聞き手に合わせて行なわれていたのである.この事例は発音についての accommodation を示すものだが,単語,内容,ポーズ,話す速度,話の長さ,文法,非言語行動を含めた多くの項目についても同様の accommodation が生じると考えられる.

accommodation にはいくつかの種類が区別される.上記の例でも,客に合わせて威信の高い [t] の方向へ合わせる "upward convergence" もあれば,客に合わせて威信の低い [d] の方向へ合わせる "downward convergence" もあった.前者の他の例としては,子供が友達の親と話すときに丁寧で標準的な言葉遣いになるケースが挙げられる.後者の他の例としては,子供に対して話しかけるときに子供言葉へ切り替えるケースや,日本語母語話者が非母語話者に対して不自然に易しい日本語で話しかけるときの "foreigner talk" が挙げられる.

以上は,方向性の違いはあれ,いずれも相手に話し方を合わせる convergence の例だが,逆に相手と話し方を違える divergence の例もある.同一視されたくない相手,距離をおきたい相手と話すときには,話し方もできるだけ違えようとすることがある.よく知られている例は,ウェールズ語話者に対する実験である.最初,RP を話す面接官に対し,ウェールズ語話者は面接官の RP に近づけた威信のある発音で話していた.ところが,面接官がウェールズ語に対して侮蔑的な発言をするや,そのウェールズ語話者は,RP から離れた発音で英語を話し出した.これは,面接官に対する被験者の不信や嫌悪,距離を置きたいという心理が反映された負の accommodation の事例である.また,divergence は,流ちょうな2言語使用者が,援助を得るためなど何らかの利益のために,状況によって片方の言語があまり上手に話せないかのように振る舞うときにも見られる.話者は,相手の話し方に合わせるだけではなく,そこから逸脱することによって,何らかの社会的行動をなしているのだ.

話し言葉のみならず書き言葉でも accommodation は観察される.例えば,敬語体系のない英語から敬語体系のある日本語への翻訳において,敬語表現が追加されたりされなかったりするのは,訳者の日本語読者への accommodation を反映している.

accommodation は一種の戦略であるから,狙いが失敗することもある.話し方を相手に合わせる convergence を狙っても,相手にそれが伝わらなかったり,逆に divergence と受け取られることすらあり得る.例えば,イギリスのある町で,インド人移民が白人社会に受け入れられたいがために白人の英語変種に似せた発音で話したところ,それは白人にとって威信のない変種だったので,むしろ煙たがられたという.話し手による主観的 accommodation と聞き手による客観的 accommodation とが食い違ってしまったケースである.

以上,東 (110--21) を参照して執筆した.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2014-08-13 Wed

■ #1934. audience design [communication][language_change][sociolinguistics][audience_design][accommodation_theory][variation][style]

昨日の記事 ([2014-08-12-1]) の最後に,言語変化における聴者の関与について触れた.言語変化は variation のなかからのある一定の選択が社会習慣化したものであると捉えるならば,言語選択における聴者の関与という問題は,言語変化論において重要な話題だろう.話者が聴者を意識して言葉を発するということはコミュニケーションの目的に照らせば自明のように思われるが,従来の言語変化の研究では,言語変化は話者主体で生じるという前提が当然視されてきた経緯があり,聴者は完全に不在とはいわずとも,限定的な役割を担うにすぎなかった.しかし,近年の研究においては聴者の役割が相対的に高まってきている.

言語学にも諸分野,諸派があるが,例えば社会言語学でも聴者の役割を重視した考え方が現われてきている.その1つに,audience design というものがある.Trudgill の用語辞典に拠ろう.

audience design A notion developed by Allan Bell to account for stylistic variation in language in terms of speakers' responses to audience members i.e. to people who are listening to them. Bell's model derives in part from accommodation theory. (11)

以下,東 (101--09) により補足して説明する.Allan Bell によって提唱された audience design は,話者が誰に対して注意 (attention) を払いつつ話しているのかによって,その文体的変異を説明しようとする仮説である.この仮説によれば,話し手 (Speaker) は,第一に聞き手 (Addressee) に最大限の注意を払うが,それ以外にも傍聴人 (Auditor),偶然聞く人 (Overhearer),盗み聞く人 (Eavesdropper) にもこの順序で多くの注意を払うものだという.話し手にとってその人が知られているか,認められているか,話しかけられているかという3つのパラメータで分析すると,それぞれ以下のような序列となる.

| 知られている | 認められている | 話しかけられている | |

| 聞き手 | + | + | + |

| 傍聴人 | + | + | - |

| 偶然聞く人 | + | - | - |

| 盗み聞く人 | - | - | - |

喫茶店で1組のカップルとその共通の友人がお茶しているシーンを想定する.カップルの男が女に話しかけるとき,当然ながらその女に注意を払いながら話すだろうが,傍聴人である友人がいる以上,カップル二人きりでいる場合とは異なる話し方をする可能性が高いだろう.話し手にとって,傍聴人の存在も聞き手である女の存在に次いで言葉を選ばせる要因として大きいのである.そこへ,ウェイトレス(偶然聞く人)が注文したお茶を運んできた場合,話し手はこのウェイトレスに聞かれていることを意識した言葉遣いに変わるかもしれない.また,背後にこの3人の会話に耳を傾ける盗聴者(盗み聞く人)がいたとしても,それに気づかない限り,話し手は盗聴者を意識して言葉を選ぶという考えすら及ばないだろう.

日本語を用いる日常的な場面でも,友人と二人で話しているところに,先生や上司など目上の人がやってくるのに気づくと,敬語を交えた話し方へ切り替えることは珍しくない.また,討論会では,直接話しかけていなくとも,会場の支持を得るべく傍聴者を意識して言葉を選ぶのも普通である.その場に誰がいるのか,またその人にどの程度の注意を払うのかによって,話し手は文体を変える,あるいは変えることを余儀なくされる.その意味で,audience は話し手に言葉を選択させる力をもっていると考えられる.東 (104) 曰く,

オーディエンスはふつう,話し手が話すのを聞くだけの役割,いわば受け身的なものだと思われているが,実はもっと積極的なもので,オーディエンスの持つ役割は思われているよりははるかに大きく,影響力大である.ちょうど役者が劇場で観客の歓声,拍手,あるいは野次に影響されるように,オーディエンスに答える形で,話し手は自分のスタイルを調整していくのだと考える.

最後に,上の表に示した audience の序列は絶対的なものではないことを付け加えておきたい.討論会の例のように,討論者は相手方の討論者を聞き手として話してはいるものの,もしかするとその聞き手よりも強く意識しているのは,会場にいる傍聴者かもしれないのだ.会場の支持を取り付けるために,むしろ傍聴者に向けて議論していると思われる場合がある.このとき,話し手の払う注意の量は「傍聴人>聞き手」となろう.

なお,話し手が誰にも何の注意も払わずに話すという場面はあるだろうか.独り言がそれに相当しそうだが,独り言では通常話し手自身を聞き手と想定しているだろう.では,そのような想定すらない独り言はありうるだろうか.口をついてぼそっと出る独り語や,意識せずに出る口癖などが近いかもしれない.独り言について,「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]) も参照.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2014-08-05 Tue

■ #1926. 日本人≠日本語母語話者 [terminology][sociolinguistics]

日本語や英語などについて言語学的な話をしているときに,「日本人は?」「イギリス人は?」「アメリカ人は?」という言い方がなされることがある.厳密には「日本語母語話者は?」「イギリス(変種の)英語母語話者は?」「アメリカ(変種の)英語母語話者は?」というべきところだが,長ったらしいのでそのように簡便に言うのである.しかし,以上のことを了解していたとしても,私はそのようなショートカットはできるだけ用いるべきではないと考えている.

その理由は,「日本人は?」の類いは,その個人の国籍(あるいはさらに緩く民族)を問題にしている言い方であって,話す言語,とりわけ母語を問題としているものではないからだ.移民のように,国籍は日本人であっても母語が日本語以外であるという人はいるし,逆に母語は日本語でも国籍は日本にない人もいる.言語の話をする限り,「日本人」ではなく「日本語(母語)話者」という(残念ながら長ったらしい)表現を使うのが厳密だろう.ましてや,「英語母語話者」というべきところを「アメリカ人」で代表させるようなカジュアルな言い方は,何重もの誤解を含んでいる(あるいは誤解を招く)表現であり,避けたいと思っている.民族,国籍,言語は当然ながら互いに関連することも多く,社会言語学はまさにその関係を究明しようとしているのだが,一方で原則としてそれらを別々のパラメータとしてみることが社会言語学では常識となっている.この点で,私は小松 (14) の見解に賛成する.

日本語話者……○日本語を日常的に使う環境で育ち,日本語を自然に身につけた人たち,すなわち,日本語のネイティヴスピーカー(生得話者,native speakers)をさす.○日本語話者の大多数は日本国籍であるが,日本に定住している外国籍の人たちにも日本語話者はたくさんいる.○このような文章は,「日本人なら?」というように書き始めるのが常識になっているが,言語に関して日本人という排他的用語を使用すべきではない.○それと同じ理由で,母国語という用語も好ましくない.国籍にかかわらず,日本語話者にとって日本語は母語(native language,mother tongue)である.英語を母語とする人たちはイギリス人だけではないし,カナダ人やスイス人に母国語はない.このような用語に最新の注意を払うことが,グローバルに日本語を位置づけて考えるための第一歩である.

関連するもう1つの問題として,厳密にいえば「?語母語話者」という長いほうの言い方ですら,注意を要することに触れておく.この件については,「#1537. 「母語」にまつわる3つの問題」 ([2013-07-12-1]) を参照されたい.

上記から明らかなように,言語,及びそれを話す個人・集団を論じる言語学という分野にとっては致命的なことに,使いやすい適当な日本語表現がないのである.「日本語母語話者」や「英語母語話者」はあまりに長ったらしい言い方なので,私自身繰り返して発するのに辟易することもあり,なんとか便利な用語を作り出そうと思案してみるのだが,「日本語者」や「日本語人」は馴染まないし,英語で "L1 Japanese Speakers" というのも,むしろなおさら長い.「#1539. ethnie」 ([2013-07-14-1]) で示唆したように,「日本語エスニー」などと呼んでみるのは一案かもしれないと思っているが,モーラ数では特に短くなっていない.難しい.

・ 小松 秀雄 『日本語の歴史 青信号はなぜアオなのか』 笠間書院,2001年.

2014-07-11 Fri

■ #1901. apparent time と real time [age_grading][sociolinguistics][language_change][methodology][terminology][diachrony]

「#1890. 歳とともに言葉遣いは変わる」 ([2014-06-30-1]) の記事で,age-grading という社会言語学上の概念と用語を紹介した.言語変化の実証的研究において,age-grading の可能性は常に念頭においておかなければならない.というのは,観察者が,現在起こっている歴史的な(したがって単発の)言語変化とであると思い込んでいた現象が,実際には毎世代繰り返されている age-grading にすぎなかったということがあり得るからだ.逆に,毎世代繰り返される age-grading と信じている現象が,実際にはその時代に特有の一回限りの言語変化であるかもしれない.

では,観察中の言語現象が真正の言語変化なのか age-grading なのかを見分けるには,どうすればよいのだろうか.現在進行中の言語変化を観察する方法論として,2種類の視点が知られている.apparent time と real time である.Trudgill の用語集より,それぞれ引用しよう.

apparent-time studies Studies of linguistic change which attempt to investigate language changes as they happen, not in real time (see real-time studies), but by comparing the speech of older speakers with that of younger speakers in a given community, and assuming that differences between them are due to changes currently taking place within the dialect of that community, with older speakers using older forms and younger speakers using newer forms. As pointed out by William Labov, who introduced both the term and the technique, it is important to be able to distinguish in this comparison of age-groups between ongoing language changes and differences that are due to age-grading (Trudgill 9--10)

real-time studies Studies of linguistic change which attempt to investigate language changes as they happen, not in apparent time by comparing the speech of older speakers with that of younger speakers in a given community, but in actual time, by investigating the speech of a particular community and then returning a number of years later to investigate how speech in this community has changed. In secular linguistics, two different techniques have been used in real-time studies. In the first, the same informants are used in the follow-up study as in the first study. In the second, different informants, who were too young to be included in the first study or who were not then born, are investigated in the follow-up study. One of the first linguists to use this technique was Anders Steinsholt, who carried out dialect research in the southern Norwegian community of Hedrum, near Larvik, in the late 1930s, and then returned to carry out similar research in the late 1960s. (Trudgill 109)

apparent-time studies は,通時軸の一断面において世代差の言語使用を比較対照することで,現在進行中の言語変化を間接的に突き止めようとする方法である.現在という1点のみに立って調査できる方法として簡便ではあるが,明らかになった世代差が,果たして真正の言語変化なのか age-grading なのか,別の方法で(通常は real-time studies によって)見極める必要がある.

一方,real-time studies は,通時軸上の複数の点において調査する必要があり,その分実際上の手間はかかるが,真正の言語変化か age-grading かを見分けるのに必要なデータを生で入手することができるという利点がある.

理論的,実際的な観点からは,言語変化を調査する際には両方法を組み合わせるのが妥当な解決策となることが多い.結局のところ,共時的な調査を常に続け,調査結果をデータベースに積み重ねて行くことが肝心なのだろう.同じ理由で,定期的に共時的コーパスを作成し続けていくことも,歴史言語学者にとって重要な課題である.

apparent time と real time については「#919. Asia の発音」 ([2011-11-02-1]) でも触れたので,参照を.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2014-07-10 Thu

■ #1900. 男女差の音韻論 [gender_difference][gender][phonology][phonetics][sociolinguistics][palatalisation]

言語上の性差 (gender) が語彙や文法に反映されることは広く知られているが,音韻論に反映される例は身近な言語には見られない.同じ音声でも韻律 (prosody) まで含めて考えれば,例えば日本語のイントネーションなどにおいて男女差がありそうに思われるが,音韻論についてはどうだろうか.

Trudgill (64, 67) は,世界の言語から,音韻論にみられる男女差の例をいくつか挙げている.米国北東部で話される先住民の言語 Gros Ventre (グロヴァントル)では,男性話者の口蓋化した歯閉鎖音系列が,女性話者の口蓋化した軟口蓋閉鎖音系列に対応するという.例えば,パンを表わすのに男性は /djatsa/ と発音し,女性は /kjatsa/ と発音する.

北東アジアで話される Yukaghir では,男性話者の /tj/, /dj/ は女性話者の /ts/, /dz/ にそれぞれ対応する.しかし,この分布は単に性差を反映しているだけでなく,年齢というパラメータにも対応している.子供は性別にかかわらず /ts/, /dz/ を用いるが,男性は成長すると /tj/, /dj/ へ切り替える.また,年配になると男女を問わず,口蓋化した /cj/, /jj/ を用いるようになる.したがって,一生の中で男性は2回,女性は1回,口蓋化 (palatalisation) の方向へ音韻論の切り替えを経験することになる.これは,「#1890. 歳とともに言葉遣いは変わる」 ([2014-06-30-1]) でみた age_grading の1例である.

米国 Louisiana 州で話される先住民の言語 Koasati について1930年代に行われた調査によれば,すでに消えかけていた現象ではあるが,一部の動詞の形態に,以下のような男女差が見られたという.

| male | felame | |

| 'He is saying' | /kɑːs/ | /kɑ̃/ |

| 'Don't lift it' | /lɑkɑučiːs/ | /lɑkɑučin/ |

| 'He is peeling it' | /mols/ | /mol/ |

| 'You are building a fire' | /oːsc/ | /oːst/ |

厳密には形態論上の男女差というべきかもしれないが,歴史的にはほぼ間違いなく音韻論上の対立だったろう.この種の男女差は,上述の Gros Ventre ほか,Yana や Sioux などの先住民の言語や,Baffin Island の Inuit にも見られる.

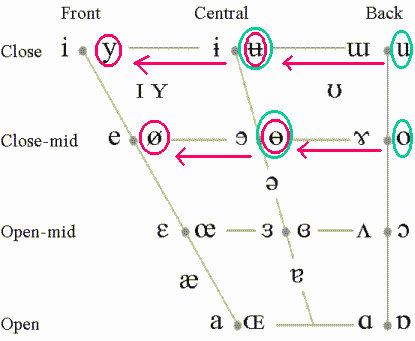

最後に,Darkhat Mongolian の例を挙げよう (Trudgill 68--69) .以下の図に示したように,男性の用いる水色で表わされる4つの母音が,女性ではそれぞれ一段階前寄りとなり,赤で表わされる4つの母音に対応する.2つの中舌母音は男女ともに用いるものの,音韻体系上の位置づけは男女間で異なるという興味深い現象が見られる.

以上,言語上の性差が,語彙や文法に限らず音韻においてもみられる例を挙げた.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-07-01 Tue

■ #1891. 英語の性を自然性と呼ぶことについて (2) [gender][sociolinguistics][personification][terminology][sapir-whorf_hypothesis]

「#1888. 英語の性を自然性と呼ぶことについて」 ([2014-06-28-1]) に引き続き,自然性 (grammatical gender) という用語について.その記事で参照した Curzan によれば,英語史上で初期中英語期に起こった性の変化は「文法性から自然性へ」の変化としばしば言及されるが,この自然性 (natural gender) という用語はあまりにナイーヴではないかという.自然性とは,素直に解釈すれば,語の指示対象の生物学的な性ということになるが,実際には中英語,近代英語,現代英語を通じて,語には社会的な性 (social gender) が暗に付与され,その含意をもって用いられてきた.その意味で,文法性により置き換えられた英語の性は,自然性などではなく,社会的な性が読み込まれた語彙・意味上の性であると論じることができるかもしれない.

Curzan (574) は,この議論を踏まえた上で,英語の性をあえて "natural gender" と呼び続けることは可能だと指摘している.

Nevalainen--Raumolin-Brunberg . . . refer to the English gender system as notional gender in an attempt to move away from the misconceptions bound up with the description natural gender. But it is possible to retain the description natural gender with the understanding that its definition rests not purely on biological sex but instead on social concepts of sex and gender, and the flexibility in reference that this system allows speakers is natural and highly patterned.

Curzan のこの呼び続けの提案には一種の皮肉も混じっているのではないかと穿ってみるが,いずれにせよこれは言語における性の起源について考えさせてくれる意見ではある.社会には男性・女性の各性に関する期待や偏見が存在している.これは,社会の人間観や世界観の現れの一部としての gender 観としてとらえることができる.この gender 観が,強く言語的に反映され固定化するに至ると,それは語彙・意味,統語,形態などの諸部門に及ぶ広範な文法性の体系として確立する.文法性の体系が言語内にいったん確立すると,たとえ後世の社会でそれを生み出した母体である gender 観が薄まったとしても,惰性により末永く生き続けるかもしれない.

英語では,主として形態論の再編というきわめて形式的な契機により,印欧祖語以来伝統的に引き継いできた文法性の体系が,初期中英語期に解体した.しかし,その直後から,再び新しい gender 観の創造と発展のサイクルが回り出したともいえるのではないか.以前の文法性の体系が示したほどの一貫性や盤石性はないが,個々の擬人性 (personification) の例,語彙・意味上の性の含意の例,性の一致の例などを寄せ集めれば,中英語,近代英語,現代英語にも社会的な性格を帯びた性が埋め込まれていることが分かってきそうだ.

英語史における古い文法性と,それが解体した後に生じた新しい性との間には,案外,大きな違いはないのかもしれない.少なくとも性の誕生と発展のプロセスという観点からみると,むしろ類似しているのかもしれない.

・ Curzan, Anne. "Gender Categories in Early English Grammars: Their Message in the Modern Grammarian." Gender in Grammar and Cognition. Ed. Barbara Unterbeck et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 561--76.

2014-06-28 Sat

■ #1888. 英語の性を自然性と呼ぶことについて [gender][sociolinguistics][emode][personification][terminology]

昨日の記事「#1887. 言語における性を考える際の4つの視点」 ([2014-06-27-1]) で,英語史における「文法性から自然性への変化」を考える際に関与するのは,grammatical gender, lexical gender, referential gender の3種であると述べた.しかし,これは正確な言い方ではないかもしれない.そこには social gender もしっかりと関与している,という批判を受けるかもしれない.Curzan は,英語史で前提とされている「文法性から自然性への変化」という謂いの不正確さを指摘している.

自然性 (natural gender) という用語が通常意味しているのは,語の性は,それが指示している対象の生物学的な性 (biological sex) と一致するということである.例えば,girl という語は人の女性を指示対象とするので,語としての性も feminine であり,father という語は人の男性を指示対象とするので,語としての性も masculine となる,といった具合である.また,book の指示対象は男性でも女性でもないので,語としての性は neuter であり,person の指示対象は男女いずれを指すかについて中立的なので,語としては common gender といわれる.このように,自然性の考え方は単純であり,一見すると問題はないように思われる.昨日導入した用語を使えば,自然性とは,referential gender がそのまま lexical gender に反映されたものと言い換えることができそうだ.

しかし,Curzan は「自然性」のこのような短絡的なとらえ方に疑問を呈している.Curzan は,Joschua Poole, William Bullokar, Alexander Gil, Ben Jonson など初期近代英語の文法家たちの著作には,擬人性への言及が多いことを指摘している.例えば,Jonson は,1640年の The English Grammar で,Angels, Men, Starres, Moneth's, Winds, Planets は男性とし,I'lands, Countries, Cities, ship は女性とした.また,Horses, Dogges は典型的に男性,Eagles, Hawkess などの Fowles は典型的に女性とした (Curzan 566) .このような擬人性は当然ながら純粋な自然性とは質の異なる性であり,当時社会的に共有されていたある種の世界観,先入観,性差を反映しているように思われる.換言すれば,これらの擬人性の例は,当時の social gender がそのまま lexical gender に反映されたものではないか.

上の議論を踏まえると,近代英語期には確立していたとされるいわゆる「自然性」は,実際には (1) 伝統的な理解通り,referential gender (biological sex) がそのまま lexical gender に反映されたものと,(2) social gender が lexical gender に反映されたもの,の2種類の gender が融合したもの,言うなれば "lexical gender based on referential and social genders" ではないか.この長い言い回しを避けるためのショートカットとして「自然性」あるいは "natural gender" と呼ぶのであれば,それはそれでよいかもしれないが,伝統的に理解されている「自然性」あるいは "natural gender" とは内容が大きく異なっていることには注意したい.

Curzan (570--71) の文章を引用する.

The Early Modern English gender system has traditionally been treated as biologically "natural", which it is in many respects: male human beings are of the masculine gender, females of the feminine, and most inanimates of the neuter. But these early grammarians explicitly describe how the constraints of the natural gender system can be broken by the use of the masculine or feminine for certain inanimate nouns. Their categories construct the masculine as representing the "male sex and that of the male kind" and the feminine as the "female sex and that of the female kind", and clearly various inanimates fall into these gendered "kinds". Personification, residual confusion, and classical allegory are not sufficient explanations, as many scholars now recognize in discussions of similar fluctuation in the Modern English gender system. An alternative explanation is that what the early grammarians label "kind" is synonymous with what today is labeled "gender"; in other words, "kind" refers to the socially constructed attributes assigned to a given sex.

この議論に基づくならば,英語史における性の変化の潮流は,より正確には,「grammatical gender から natural gender へ」ではなく「grammatical gender から lexical gender based on referential and social gender へ」ということになるだろうか.

英語における擬人性については,関連して「#1517. 擬人性」 ([2013-06-22-1]),「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1]),「#890. 人工頭脳系 acronym は女性名が多い?」 ([2011-10-04-1]),「#852. 船や国名を受ける代名詞 she (1)」 ([2011-08-27-1]) 及び「#853. 船や国名を受ける代名詞 she (2)」 ([2011-08-28-1]),「#854. 船や国名を受ける代名詞 she (3)」 ([2011-08-29-1]) も参照.

・ Curzan, Anne. "Gender Categories in Early English Grammars: Their Message in the Modern Grammarian." Gender in Grammar and Cognition. Ed. Barbara Unterbeck et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 561--76.

2014-06-27 Fri

■ #1887. 言語における性を考える際の4つの視点 [gender][gender_difference][terminology][sociolinguistics][semantics][singular_they]

「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) で,Hellinger and Bussmann の著書を参照した.そこで,言語における性の見方を整理したが,とりわけ感心したのが,性を話題にするときに数種類の性を区別すべきだという知見である.具体的には grammatical gender, lexical gender, referential gender, social gender の4種を区別する必要がある.以下,Hellinger and Bussmann (7--11) を参照しながら概説する.

言語における性という場合に,まず思い浮かぶのは grammatical gender だろう.古英語では男性・女性・中性の3性があり,すべての名詞が原則的にはいずれかの性に割り振られていた.名詞のクラスの一種として,通常は2?3種類ほどが区別され,統語的な一致を伴うなどの特徴がある.The World Atlas of Language Structures Online より Number of Genders, Sex-based and Non-sex-based Gender Systems, Systems of Gender Assignment などで世界の言語の分布を見渡しても,性というカテゴリーは,印欧語族などの特定の語族に限定されず,世界各地に点在している.

次に,lexical gender という区分がある.言語外の属性である自然性や生物学的性を参照するが,本質的には語彙的・意味的に規定される性である.例えば,father と mother は,それぞれ [+male] と [+female] という意味素性をもち,"gender-specific" な語とされる.一方で,citizen, patient, individual などにおいて,lexical gender は "gender-indefinite" あるいは "gender-neutral" とされる.gender-specific な語は,代名詞で受けるときに he あるいは she が意味素性にしたがって選択されるのが普通である.grammatical gender と lexical gender はたいてい一致するが,ドイツ語 Individuum (n), Person (f) のように両者が一致しないものも散見される.このような場合,常にそうというわけではないが,代名詞の選択は grammatical gender によってなされる.

3つ目は,referential gender である.これは,ある語が現実世界で指示する対象の生物学的性である.例えば,先に挙げたドイツ語 Person は grammatical gender は女性,lexical gender は性不定だが,この語が実際の文脈においてある男性を指示していれば,referential gender は男性ということになる.同様に,ドイツ語で Mädchaen für alles "girl for everything" (何でも屋,便利屋)は男性についても用いられるが,その場合 Mädchaen は grammatical gender は中性,lexical gender は女性,referential gender は男性ということになる.これを代名詞で受ける際には,grammatical gender による場合と referential gender による場合がある.

最後に,social gender とは,社会的な役割・特性として負わされる男女の二分法である.人を表わす名詞,特に職業に関わる名詞は,男女いずれかの social gender を負わされていることが多い.例えば英米では,lawyer, surgeon, scientist はしばしば男性であることが期待され,secretary, nurse, schoolteacher は女性であることが期待される.一方,pedestrian, consumer, patient などの一般的な名詞は,代名詞 he で照応することが伝統的な慣習であることから,その social gender は男性であると解釈できる.social gender には,その社会における性のステレオタイプがよく表わされる.

英語史における言語上の性の話題としては,文法性の消失という問題がある.文法性が自然性へ置換されたというような場合に関与するのは,grammatical gender, lexical gender, referential gender の3種だろう.一方,generic 'he' や singular they の問題が関係するのは,lexical gender, referential gender, social gender の3種だろう.ともに「言語の性」にまつわる問題だが,注目する「性」は異なっているということになる.

・ Hellinger, Marlis and Hadumod Bussmann, eds. Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

2014-06-26 Thu

■ #1886. AAVE の分岐仮説 [aave][sociolinguistics][language_change][speed_of_change][ame][variety][sapir-whorf_hypothesis]

昨日の記事「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) で,AAVE の特徴と起源に関する考え方を整理した.もし変種間の言語的な差異はその話者集団の社会的な差異に対応すると考えることができるのであれば,アメリカで主として黒人の用いる AAVE と主として白人の用いる Standard English により近い変種との言語的な差異は,アメリカの黒人社会と白人社会の差異を表わしているとみることができる.差異とは見方によっては乖離ともとらえられ,その大小は社会的,政治的,イデオロギー的,人種的な含意をもつことになる.

Creolist Hypothesis は,元来標準変種から大きく乖離していたクレオール語が,脱クレオール化 (decreolization) の過程を通じて標準変種に近づいてきたと仮定している.つまり,両変種(そして含意では両変種の話者集団)の歴史は合流 (convergence) の方向を示してきたという解釈になる.一方,Anglicist Hypothesis は,イギリス諸方言がアメリカにもたらされ,黒人変種と白人変種という大きな2つの流れへと分岐し,現在に至るまでその分岐状態が保たれているのだとする.つまり,両変種(そして含意では両変種の話者集団)の歴史は分岐 (divergence) の方向を示してきたという解釈になる.

では,現在のアメリカ社会において,言語的にはどちらの潮流が観察されるのだろうか.現在生じていることを客観的に判断することは常に難しいが,黒人変種と白人変種は分岐する方向にあると唱える "divergence hypothesis" が論争の的となっている.Trudgill (60) の説明を引用する.

Research carried out in the 1990s appears to suggest that, even if AAVE is descended from an English-based Creole which has, over the centuries, come to resemble more and more closely the English spoken by other Americans, this process has now begun to swing into reverse. The suggestion is that AAVE and white dialects of English are currently beginning to grow apart. In other words, changes are taking place in white dialects which are not occurring in AAVE, and vice versa. Quite naturally, this hypothesis has aroused considerable attention in the United States because, if true, it would provide a dramatic reflection of the racially divided nature of American society. The implication is that these linguistic divergences are taking place because of a lack of integration between black and white communities in the USA, particularly in urban areas.

具体的な事例を挙げれば,Philadelphia などでは白人変種では二重母音 [aɪ] > [əɪ] の変化が進行中だが,同じ都市の黒人変種にはこれが生じていない.一方,AAVE では未来結果相を表わす be done 構文 (ex. I'll be done killed that motherfucker if he tries to lay a hand on my kid again.) が独自に発達してきているが,白人変種には反映されていない.

サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に舞い戻ってしまうが,言語と社会の関係がどの程度直接的であるかを判断することがたやすくないことを考えれば,言語問題を即社会問題化しようとする傾向には慎重でなければならないだろう.特にアメリカでは,この話題は政治問題,人種問題,イデオロギー問題へと化しやすい.客観的な言語学の観点から,2つの変種の言語変化の潮流を見極める態度が必要である.言うは易し,ではあるが.

通時言語学における divergence と convergence については,「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]) および「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-06-25 Wed

■ #1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題 [aave][creole][pidgin][sociolinguistics][ame][caribbean][syntax][be][aspect][inflection][3sp][variety][existential_sentence]

「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1]) と「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) で取り上げたが,AAVE (African American Vernacular English) とはアメリカ英語の1変種としてのいわゆる黒人英語 (Black English) を指す."Black" よりも "African-American" の呼称がふさわしいのは肌の色よりも歴史的な起源に焦点を当てるほうが適切であるから,"Vernacular English" の呼称がふさわしいのは,標準英語 (Standard English) に対して非標準英語 (Non-Standard English or Substandard English) と呼ぶのはいたずらに優劣が含意されてしまうからである.言語学的には AAVE という名称が定着している.

AAVE には,文法項目に限っても,標準英語に見られない特徴が多く認められる.全体としては,(主として白人によって話される)アメリカ南部方言や,カリブ海沿岸の英語を基とするクレオール諸語と近い特徴を示すといわれる.一方,イギリス諸方言に起源をもつと考えるのがより妥当な文法項目もある.具体的には以下に示すが,概ねこのような事情から,AAVE の文法的特徴とその起源を巡って2つの説が対立している.現在,アメリカ英語の変種に関する論争としては,最大の注目を集めている話題の1つといってよい.

1つ目の仮説は Creolist Hypothesis と呼ばれる.英語と西アフリカの諸言語とが混交した結果として生まれたクレオール語,あるいはそこから派生した英語変種が,AAVE の起源であるという説だ.これが後に標準英語との接触を保つなかで,徐々に標準英語へと近づいてきた,つまり脱クレオール化 (decreolization) してきたと考えられている.この説によると,アメリカ南部方言が AAVE と類似しているのは,後者が前者に影響を与えたからだと論じられる.AAVE に特徴的な語彙項目のなかには,voodoo (ブードゥー教), pinto (棺), goober (ピーナッツ)など西アフリカ諸語に由来するものも多く,この仮説への追い風となっている.

2つ目の仮説は Anglicist Hypothesis と呼ばれる.AAVE の特徴の起源はイギリス諸島からもたらされた英語諸変種にあるという説である.アメリカで黒人変種と白人変種が異なるのは,300年にわたる歴史のなかでそれぞれが独自の言語変化を遂げたからであり,かつ両変種の相互の接触が比較的少なかったからである.奴隷制の廃止後に南部の黒人が北部へ移民したあと,北部の都市では黒人変種と白人変種との差異が際だって意識され,それぞれ民族変種としてとらえられるようになった.

このように2つの仮説は鋭く対立しているが,起源を巡る論争で注目を浴びている AAVE の主たる文法的特徴を7点挙げよう.

(1) 3単現の -s の欠如.AAVE 話者の多くは,he go, it come, she like など -s のない形態を使用する.英語を基とするピジン語やクレオール語に同じ現象がみられるという点では Creolist Hypothesis に有利だが,一方でイングランドの East Anglia 方言でも同じ特徴がみられるという点では Anglicist Hypothesis にも見込みがある.関連して「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) も参照.

(2) 現在形における連結詞 (copula) の be の欠如.She real nice. They out there. He not American. If you good, you going to heaven. のような構文.連結詞の省略は,多くの言語でみられるが,とりわけカリブ海のクレオール語に典型的であるという点が Creolist Hypothesis の主張点である.イギリス諸方言には一切みられない特徴であり,この点では Anglicist Hypothesis は支持されない.

(3) 不変の be.標準変種のように,is, am, are などと人称変化せず,常に定形 be をとる.He usually be around. Sometime she be fighting. Sometime when they do it, most of the problems always be wrong. She be nice and happy. They sometimes be incomplete. など.(2) の連結詞の be の欠如と矛盾するようにもみえるが,be が用いられるのは習慣相 (habitual aspect) を表わすときであり,be 欠如の非習慣相とは対立する.不変の be 自体は他の英語変種にもみられるが,それが習慣相を担っているというのは AAVE に特有である.He busy right now. と Sometime he be busy. は相に関して文法的に対立しており,この対立を標準英語で表現するならば,He's busy right now. と Sometimes he's busy. のように副詞(句)を用いざるをえない.クレオール語では時制 (tense) よりも相 (aspect) を文法カテゴリーとして優先させることが多いため,不変の be は Creolist Hypothesis にとって有利な材料といわれる.相についていえば,AAVE では,ほかにも標準英語的な I have talked. I had talked. といった相に加え,完了を明示する I done talked. や遠過去を明示する I been talked. のような相もみられる.

(4) 等位節の2つ目の構造において助動詞のみを省略する傾向.標準英語では We were eating --- and drinking too. のように2つ目の節では we are をまるごと省略するのが普通だが,AAVE では多くのクレオール語と同様に are だけを省略し,We was eatin' --- an' we drinkin', too. とするのが普通である.

(5) 間接疑問文における主語と動詞の倒置.I asked Mary where did she go. や I want to know did he come last night. など.

(6) 存在文 (existential_sentence) に there ではなく it を用いる.It's a boy in my class name Joey. や It ain't no heaven for you to go to. など.

(7) 否定助動詞の前置.平叙文として平叙文のイントネーションで,Doesn't nobody know that it's a God. Cant't nobody do nothing about it. Wasn't nothing wrong with that. など.

1980年代までの学界においては Creolist Hypothesis が優勢だった.しかし,新たな事実が知られるようになるにつれ,すべてが Creolist Hypothesis で解決できるわけではないことが明らかになってきた.例えば,初期の AAVE を携えてアメリカ国外へ移住した集団の末裔が Nova Scotia (Canada) や Samaná (Dominican Republic) で現在も話している変種は,その初期の AAVE の特徴を多く保存していることが予想されるが,不変の be などの決定的な特徴を欠いている.これは,問題の AAVE 的な特徴が,AAVE の初期から備わっていたものではなく,比較的新しく獲得されたものではないかという新説を生み出した.

また,do を otherwise として用いる語法が AAVE にあるが,イングランドの East Anglia 方言にも同じ語法があり,これが起源であると考えざるをえない.AAVE の Dat's a thing dat's got to be handled just so, do it'll kill you. と East Anglia 方言の You lot must have moved it, do I wouldn't have fell in. を比較されたい.

現段階で妥当と思われる考え方は,Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis は全面的に対立する仮説ではなく,組み合わせてとらえるべきだということである.それぞれの仮説によってしか合理的に説明されない特徴もあれば,両者ともに説明原理となりうるような特徴もある.また,いずれの説明も実際には関与していないような特徴もあるかもしれない.単純な二者択一に帰してしまうことは,むしろ問題だろう.

以上,Trudgill (51--60) を参照して執筆した.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-06-23 Mon

■ #1883. 言語における性,その問題点の概観 [gender][gender_difference][category][agreement][personal_pronoun][title][address_term][political_correctness][sociolinguistics][language_planning]

言語と性 (gender) を巡る諸問題について,本ブログでは gender や gender_difference の記事で考察してきた.そのなかには,文法性 (grammatical gender) という範疇 (category) ,統語上の一致 (agreement) ,人称代名詞 (personal_pronoun) の指示対象など,形式的・言語学的な問題もあれば,性差に関する political_correctness,Miss/Mrs./Ms. などの称号 (title) ,談話の男女差,女性の言語変化への関与など,文化的・社会言語学的な問題もある.言語における性の問題はこのように広い領域を覆っている.

このように広すぎて見通しが利かない分野だという印象をもっていたのだが,Hellinger and Bussmann 編 Gender across Languages の序章を読んで,頭がクリアになった.章節立て (1) を眺めるだけでも,この領域の覆う範囲がおよそ理解できるような,すぐれた構成となっている.

1. Aims and scope of "Gender across languages"

2. Gender classes as a special case of noun classes

2.1 Classifier languages

2.2 Noun class languages

3. Categories of gender

3.1 Grammatical gender

3.2 Lexical gender

3.3 Referential gender

3.4 "False generics": Generic masculines and male generics

3.5 Social gender

4. Gender-related structures

4.1 Word-formation

4.2 Agreement

4.3 Pronominalization

4.4 Coordination

5. Gender-related messages

5.1 Address terms

5.2 Idiomatic expressions and proverbs

5.3 Female and male discourse

6. Language change and language reform

7. Conclusion

この著書は "Gender across languages" と題する研究プロジェクトの一環として出版されたものだが,そのプロジェクトの主たる関心を5点にまとめると以下のようになる (Hellinger and Bussmann 2) .

(1) 注目する言語は文法性をもっているか.もっているならば,一致,等位,代名詞化,語形成などにおける体系的な特徴は何か.

(2) 文法性がない言語ならば,女性限定,男性限定,あるいは性不定の人物を指示するのにどのような方法があるか.

(3) 中立的な文脈で人を指すときに男性がデフォルトであるような表現を用いるなどの非対称性が見られるか.

(4) 性差に関わる社会文化的な階層やステレオタイプを表わす慣用句,比喩,ことわざなどがあるか.

(5) 性差と言語の変異・変化はどのように関わっているか.言語改革についてはどうか.

編者たちは,言語における性は,形式言語学上の問題にとどまらず,社会言語学的な含意のある問題であることを強く主張している.大きな視点を与えてくれる良書と読んだ.

・ Hellinger, Marlis and Hadumod Bussmann, eds. Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

2014-05-21 Wed

■ #1850. AAVE における動詞現在形の -s [verb][inflection][aave][sociolinguistics][hypercorrection][creole][nptr][3pp][3sp]

AAVE (African American Vernacular English) では,直説法の動詞に3単現ならずとも -s 語尾が付くことがある.一見すると,どの人称でも数でも -s が付いたり付かなかったりなので,ランダムに見えるほどだ.記述研究はとりわけ社会言語学的な観点から多くなされているようだが,-s 語尾の出現を予想することは非常に難しいという.AAVE という変種自体が一枚岩ではなく,地域や都市によっても異なるし,個人差も大きいということがある.

AAVE の現在形の -s の問題は,標準英語と異なる分布を示すという点で,この変種を特徴づける項目の1つとして注目されてきた.歴史的な観点からは,この -s の分布の起源が最大の関心事となるが,この問題はとりもなおさず AAVE の起源がどこにあるかという根本的な問題に直結する.AAVE の起源を巡る creolist と Anglicist の論争はつとに知られているが,現在形の -s も,否応なしにこの論争のなかへ引きずり込まれることになった.creolist は,AAVE の直説法現在の動詞の基底形はクレオール化に由来する無語尾だが,標準英語の規範の圧力により -s がしばしば必要以上に現われるという過剰修正 (hypercorrection) の説を唱える.一方,Anglicist は,-s を何らかの分布でもつイギリス由来の変種が複数混成したものを黒人が習得したと考える.Anglicist は,必ずしも現代の過剰修正の可能性を否定するわけではないが,前段階にクレオール化を想定しない.

私はこの問題に詳しくないが,「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]),「#1687. 初期近代英語の3複現の -s (4)」 ([2013-12-09-1]) で取り上げてきた問題を調査してゆくなかで,AAVE の -s に関する1つの論文にたどり着いた.その論者 Schneider は明確に Anglicist である.議論の核心は次の部分 (104) だろう.

Apparently, the early American settlers brought to the New World linguistic subsystems which, as far as subject-verb concord is concerned, were characterized by two opposing dialectal tendencies, the originally northern British one using -s freely with all verbs, and a southern one favoring the zero morph. In America, the mixing of settlers from different areas resulted in the blended linguistic concord (or rather nonconcord) system, which is characterized by the variable but frequent use of the -s suffix . . ., which was transmitted by the white masters, family members, and overseers to their black slaves in direct language contact . . . .

ここには,「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) や「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1]) で取り上げたような dialect mixture という考え方がある.その可能性は十分にあり得ると思うが,混成の入力と出力について詳細に述べられていない.確かに入力となる諸変種がいかなるものであったかを確定し,記述することは,一般的にいって歴史研究では難しいだろう.しかし,複数変種をごたまぜにするとこんな風になる,あんな風になるというだけでは,説得力がないように思われる.

また,"the originally northern British one using -s freely with all verbs" と述べられているが "freely" は適切ではない.イングランド北部方言における -s の分布には,「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) で見たような統語規則が作用しており,決して自由な分布ではなかった.

さらに,Schneider は19世紀半ばより前の時代の AAVE についてはほとんど記述しておらず,起源を探る論文としては,議論が弱いといわざるをえない.

もちろん,上記の点だけで Anglicist の仮説が崩れたとか,dialect mixture の考え方が通用しないということにはならない.むしろ,すぐれて現代的な社会言語学上の問題である AAVE の議論と,初期近代英語の3複現の -s の議論が遠く関与している可能性を考えさせるという意味で,啓発的ではある.

・ Schneider, Edgar W. "The Origin of the Verbal -s in Black English." American Speech 58 (1983): 99--113.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow