2013-07-10 Wed

■ #1535. non-prevocalic /r/ の社会的な価値 [sociolinguistics][rhotic][pronunciation]

英語の変種における non-prevocalic /r/ の話題については,「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1]) を始めとして rhotic の各記事で扱ってきた.non-prevocalic /r/ の有無は,英語における社会言語学的パターン (sociolinguistic pattern) を示す最も典型的な変異の1つといってよい.社会階級によって /r/ の発音の比率が異なるという発見は,そのまま社会言語学の華々しいデビューとなった.

non-prevocalic /r/ は社会階級との関係や英米差という議論のなかで語れることが多いが,これらの議論の最大のポイントは,/r/ に対する価値判断は,その音価によって内在的に定まるのではなく,社会的な要因によって相対的に定まるにすぎないということだ.英語の /r/ には様々な音声的実現があるが,いずれの異音をとっても,人間の耳にとって内在的に美しい音であるとか醜い音であるとか,そのような評価を示す客観的な事実はほとんどない.仮にもしそのようなことがあったとしても,社会的な評価によっていとも簡単にかき消されてしまうだろう./r/ の評価は,ひとえに社会言語学的に付された価値に依存する.したがって,アメリカとイギリスのように社会が異なれば /r/ の評価は異なるし,同じ社会でも時代が変われば /r/ の評価も変わりうる.

Romain (68) に挙げられている,アメリカの New York City とイギリスの Reading の2つの町における階級別の non-prevocalic /r/ 比率を対照的に眺めれば,いかにその評価が相対的か一目瞭然である.

| New York City | Reading | Social class |

|---|---|---|

| 32 | 0 | upper middle class |

| 20 | 28 | lower middle class |

| 12 | 44 | upper working class |

| 0 | 49 | lower working class |

もし /r/ の音価が内在的に美しいのであれば,より上流階級の(したがって,より標準的で丁寧な)発話において,New York City でも Reading でも同様に non-prevocalic /r/ の比率が高まるはずである.しかし,実際には Reading で正反対の比率の傾向を示している.これは,non-prevocalic /r/ に対する評価があくまで社会的に定まっているにすぎないことを証明している.

この議論は,個別言語に対する価値判断という,より一般的な問題にもそのまま応用できる.ある言語に対する価値判断は,その言語の内在的な価値に基づいた絶対的な判断ではなく,社会的に育まれたステレオタイプにすぎない.したがって,土地が変わったり,時代が変わったりすれば,その価値判断もともに変わりうるものである.言語のステレオタイプに関する神話については,Giles and Niedzielski の "Italian is Beautiful, German is Ugly" がお薦めである.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ Giles, Howard and Nancy Niedzielski. "Italian is Beautiful, German is Ugly." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 85--93.

2013-07-04 Thu

■ #1529. なぜ女性は言語的に保守的なのか (3) [gender_difference][sociolinguistics][age_grading][covert_prestige][slang][double_negative]

「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]),「#1364. なぜ女性は言語的に保守的なのか」 ([2013-01-20-1]),「#1496. なぜ女性は言語的に保守的なのか (2)」 ([2013-06-01-1]) に引き続き,女性のほうが男性よりも標準形を好む傾向 (The Sex/Prestige Pattern) を示す原因について.

過去の記事で言及した原因のほかに,Romain (87) は家庭における子供の存在が効いているのではないかと述べている.

Another factor seldom considered is the effect of children, with respect both to employment patterns as well as to language use in families. The Dutch study found that when a couple had children, both parents used more standard language. One of the reasons why women may adopt a more prestigious variety of language is to increase their children's social and educational prospects.

つまり,育児世代の親は,子供に規範的な言葉遣いを教えようとするために,自らも標準的な語法を多用するようになる,という仮説である.これは母親に限らないことだが,多くの社会で伝統的に父親よりも母親のほうが育児に関わる機会が圧倒的に多いことは事実であり,この差が母親(成人女性)の標準化志向と関連しているのではないかという.

父親と母親の間の育児機会や子供への期待の差についてはおいておくとして,育児世代の親の年齢層,つまり成人層が若年層よりも標準的な言葉遣いを示すことは広く観察されている.逆の言い方をすれば,若者は社会的に低い変種を好むということだ.これは,大人が標準的な変種に overt prestige (顕在的権威)を認める傾向があるのに対して,思春期やそれ以前の若者は非標準的な変種に covert prestige (潜在的権威)を認める傾向があるとして一般化できる.話者個人の成長という観点からみると,年齢が上がるにしたがって,より標準的な言葉遣いへとシフトしてゆく (age grading) ということだ.

英語からの例としては,大人になると俗語 (slang) の使用が減る,多重否定 (multiple negation) の使用が減るなどの調査結果が報告されている.例えば,以下はおよそ同じ内容の発言の若者版と大人版である.ともに俗語的表現は含まれているが,その程度の差に注目されたい(東,pp. 94--95).

(1)

An adolescent: Dude, yesterday I went to this store and, man, I couldn't find the shift I wanted anywhere, man, it sucked.

An adult: Yesterday, I went to the store. I couldn't find what I wanted. Gosh! I was frustrated.

(2)

An adolescent: What the fuck is up with you, dumb ass! I told you to take that shift out 3 times. Get your ass out there.

An adult: I told you to take the trash out 3 times now. What the hell are you doing? Get your ass in gear and get out there and empty the dumb thing.

Romaine による Detroit における多重否定の調査では,その割合が12歳以下で73%,10代で63%に対して,大人では61%へ落ちたという(東,p. 92).

一般に大人には子供に規範を示す必要という社会的な圧力がかかっており,それにより非標準的な変種の使用を控えるようになるという仮説は,実感にも合っており,説得力がある.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2013-06-28 Fri

■ #1523. Abstand language と Ausbau language [terminology][sociolinguistics][language_or_dialect]

昨日の記事「#1522. autonomy と heteronomy」 ([2013-06-27-1]) で,言語と方言の区別という問題に迫るための新しい概念と用語を導入した.今日は関連して,ある言語変種が方言 (heteronomous) ではなく言語 (autonomous) と認定されるために,2つの異なる基準があるということを議論したい.

ドイツの社会言語学者 Heinz Kloss の導入した対概念に,標題の Abstand language と Ausbau language がある.Trudgill の用語集によれば,それぞれ次のように説明される.

Ausbau language (German /ˈausbau/) A concept due to the German sociolinguist Heinz Kloss. A variety which derives its status as a language, rather than a dialect, not so much from its linguistic characteristics, like an Abstand language, but from its social, cultural and political characteristics. These characteristics will normally involve autonomy and standardisation. Norwegian and Swedish are regarded as distinct languages, not because they are linguistically very different from one another --- there is clear mutual intelligibility --- but because they are associated with two separate, independent nation states, and because they have traditions involving different writing systems, grammar books and dictionaries. Ausbau is the German word for 'extension' or 'building up'. Note that when new Ausbau languages are being developed through language planning, planners will often make the most of what Abstand is available. For example, Ivar Aasen, the developer of the form of Standard Norwegian now known as Nynorsk deliberately modelled it on those (western) dialects which were least like Danish, which had hitherto been the standard language of Norway. There is no widely used English equivalent for this term, but 'language by extension' is sometimes employed. (11--12)

Abstand language (German /ˈapʃtant/) A concept developed by the German sociolinguist Heinz Kloss. A variety of language which is regarded as a language in its own right, rather than a dialect, by virtue of being very different in its linguistic characteristics from all other languages. The degree of linguistic distance (German 'Abstand') between this variety and other languages is such that, unlike Ausbau languages, there can be no dispute as to its language status. Basque, the language spoken in northern Spain and southwestern France, is a good example of an Abstand language. It is clearly a single language, because its dialects are similar. And it is clearly a language rather than a dialect because, since it is not related historically to any other European language, it is completely different in its grammar, vocabulary and pronunciation from the neighbouring languages, French and Spanish . . . . There is no widely used English equivalent for this term, but 'language by distance' is sometimes employed. (1--2)

この対概念を英語史に応用できそうな例を考えると,例えば中世イングランドにおいてラテン語やフランス語が権威をもっていた社会言語学的状況にあって,英語は,社会的な立場こそ弱かったものの,誰もが認める1つの独立した (autonomous) 言語ではあった.なぜならば,単純に英語はラテン語やフランス語とはまるで似つかない Abstand language だからだ.ところが,フランス語はイングランドにおいてこそ英語よりも地位が高かったが,フランスにおいてはラテン語の影にあってむしろ英語の状況に比べれば独立性は危うかった.フランス語は権威あるラテン語とあまりに似すぎており,それに従属する (heteronomous) 方言へと降格しかねない.フランス語は,ラテン語によって自らの autonomy を侵されかねず,Ausbau language として独立した地位を守る必要があったのである.「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]) で触れたように,ラテン語とフランス語の言語的な近さがかえってあだとなり,綴字の混用や etymological_respelling が英語における以上に頻繁に起こっていたことは,ラテン語に対する両言語の関係が異なっていたからに相違ない.この議論に Abstand と Ausbau の対概念を持ち込むことができるのではないか.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2013-06-27 Thu

■ #1522. autonomy と heteronomy [sociolinguistics][dialect][variety][terminology][language_or_dialect][dialect_continuum]

言語学および社会言語学の古典的な問題の1つに,言語 (language) と方言 (dialect) の境界という問題がある.この境界を言語学的に定めることは,多くの場合,きわめて難しい([2013-06-05-1]の記事「#1500. 方言連続体」を参照).この区別をあえてつけなくて済むように "a linguistic variety" (言語変種)という便利な術語が存在するのだが,社会言語学的にあえて概念上の区別をつけたいこともある.その場合,日常用語として実感の伴った「言語」と「方言」という用語を黙って使い続けてしまうという方法もあるが,それでは学問的にあえて区別をつけたいという主張が薄まってしまうきらいがある.

そこで便利なのが,標題の autonomy と heteronomy という一対の概念だ.autonomous な変種とは,内からは諸変種のなかでもとりわけ権威ある変種としてみなされ,外からは独立した言語として,すなわち配下の諸変種を束ねあげた要の変種を指す.一方,heteronomous な変種とは,内からも外からも独立した言語としての地位を付されず,上位にある autonomous な変種に従属する変種を指す.比喩的にいえば,autonomy とは円の中心であり,円の全体でもあるという性質,heteronomy とはその円の中心以外にあって,中心を指向する性質と表現できる.

この対概念をよりよく理解できるように,Trudgill の用語集からの説明を示そう.

autonomy A term, associated with the work of the Norwegian-American linguist Einar Haugen, which means independence and is thus the opposite of heteronomy. Autonomy is a characteristic of a variety of a language that has been subject to standardisation and codification, and is therefore regarded as having an independent existence. An autonomous variety is one whose speakers and writers are not socially, culturally or educationally dependent on any other variety of that language, and is normally the variety which is used in writing in the community in question. Standard English is a dialect which has the characteristic of autonomy, whereas Cockney does not have this feature. (12)

heteronomy A term associated with the work of the Norwegian-American linguist Einar Haugen. Dependence --- the opposite of autonomy. Heteronomy is a characteristic of a variety of a language that has not been subject to standardisation, and which is not regarded as having an existence independent of a corresponding autonomous standard. A heteronomous variety is typically a nonstandard variety whose speakers and writers are socially, culturally and educationally dependent on an autonomous variety of the same language, and who look to the standard autonomous variety as the one which naturally corresponds to their vernacular. (58)

日常用語としての「言語」と「方言」が指示するものの性質をそれぞれ autonomy vs heteronomy として抽出し,その性質を形容詞 autonomous vs heteronomous として記述できるようにしたのが,この新しい概念と用語の利点だろう.言語と方言の区別,標準変種と非標準変種の区別という問題を,社会的な独立と依存という観点からとらえ直した点が評価される.関連して,Romain (14--15) の解説も有用.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: OUP, 2003.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-26 Wed

■ #1521. 媒介言語と群生言語 [function_of_language][sociolinguistics][elf][lingua_franca]

言語の機能について「#523. 言語の機能と言語の変化」 ([2010-10-02-1]) や「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) の記事を始め,function_of_language の各記事で議論してきた.言語の機能を箇条書きでいくつか挙げることはできるが,社会的機能という観点から2種類に大別すれば mutual intelligibility と identity marking (acts of identity) ということになるだろう.「#426. 英語変種のピラミッドモデル」 ([2010-06-27-1]) や「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]) でも取り上げた一対の概念である.

mutual intelligibility とは,ある集団内,あるいは異なる集団間でのコミュニケーションを可能にするという言語の機能である.これは,一般に,言語の最たる機能と考えられている.ところが,実際には identity marking の機能も思いのほか強力である.社会言語学では常識となっているが,言語は話者が自らの社会的所属を示すための手段である.話者は,言語活動を通じて,ある民族,文化,宗教,階級,職業,性別などに属していることを,ときに意識的に,普通は無意識的に標示する.mutual intelligibility と identity marking の働く力はしばしば反対向きであり,前者は自他を融和する力として,後者は自他を区別する力として作用している.言語には,相互に対立する2機能が,多かれ少なかれバランスをとりながら,内在しているのである.

カルヴェの著書に付された解説「ルイ=ジャン・カルヴェは多言語主義者か?」のなかで,三浦信孝教授(中央大学文学部)は,上記の2つの機能について,以下のように紹介している.

カルヴェはあらゆる言語には二つの機能があると言う.一つは,コミュニケーションをできるだけ少数の成員間に限り共同体の結束を固めようとと〔ママ〕する言語の群生 (grégaire) 機能であり,もう一つは,逆にコミュニケーションを最大多数に広げようとする言語の媒介 (vehiculaire) 機能である.外に対して閉ざされた隠語や職業上のジャルゴンが群生言語の例であり,異言語間で最低限の意志疎通をはかるために生まれたピジンや,非ネイティヴ間で使われる単純な英語が媒介言語の代表である.媒介言語の一つにすぎない英語が「世界語」として人々の意識に実体化されるとき,英語はグローバル化のイデオロギーとして制度化される.しかし英語が世界語になれば,英語の母語話者たちの間に非ネイティヴ話者を排除して英語を群生言語化しようとする欲求が高まり,地域や階級による英語の差別化と多様化が進むだろう.いずれにせよ,言語のアイデンティティ機能とコミュニケーション機能と言い換えられる群生機能と媒介機能は,カルヴェが『言語戦争と言語政策』(一九八七)で分析の基礎に据えた一対の鍵概念である. (157)

言語には媒介機能と群生機能の両方があることを前提とすると,媒介言語とは媒介機能が群生機能よりも過重となった言語を,群生言語とは群生機能が媒介機能よりも過重となった言語をそれぞれ指すと理解してよいだろう.リンガフランカとしての英語 (ELF) が媒介機能を極度に発達させた反作用として,今度は英語ネイティヴ集団(そして英語非ネイティヴ集団も)が群生機能を強化しているという洞察は,現在と未来の英語の多様化を考察する上で重要な視点である.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-06-24 Mon

■ #1519. 社会言語学的類型論への道 [sociolinguistics][typology][diachrony][language_planning]

昨日の記事「#1518. 言語政策」 ([2013-06-23-1]) に引き続き,再びカルヴェによる言語政策に関する話題.ある国や地域において用いられている諸言語の社会言語学的な属性を記述する一般的な方法はありうるだろうか.各国,各地域,各言語について形式に則った記述を作り上げ,それをタイプ別に分類することで,社会言語学的な言語の類型論なるものを構想することはできるのだろうか.

この疑問に答えるべく,Ferguson, Steward は文字通りの公式化を目指した.例えば,パラグアイの多言語使用状況は,"3L = 2L maj (So, Vg) + 0L min + 1L spec (Cr)" などと表現される.この式が意味するところは,次の通りである.パラグアイには3言語がある.2つは多数言語で,標準化された公用語のカスティーリャ語と民衆の話す媒介言語であるグアラニー語からなる.少数言語はないが,特定のステータスにある古典語,宗教言語としてラテン語が用いられている(カルヴェ, p. 33).

一方,Fasold は言語の機能と獲得された属性という観点からモデル化を試み, Chaudenson はコーパスとステータスを軸に取った2次元プロットの図示化を提案した.例えば,Fasold による機能と属性の関係を著わす一覧表は次の通り(カルヴェ,p. 40).

| 機能 | 社会言語学的に獲得されている属性 |

|---|---|

| 公的 | 1. 標準化 |

| 2. 教育を受けた一定数の市民に正しく使用されている | |

| 民族的 | 1. かなりの人口にとっての民族アイデンティティの象徴 |

| 2. 日常のコミュニケーションで広く用いられている | |

| 3. 国内で広く一般に話されている | |

| 4. 国内に同じ機能を持つ重要な代替語がない | |

| 5. 真正さの象徴として受け入れられている | |

| 6. 輝かしい過去と関係がある | |

| 集団的 | 1. 日常会話で使用されている |

| 2. 他者との統一を図ると同時に,他者と区別されるものと話者に考えられている | |

| 媒介的 | 1. 少なくとも国内の少数派にとって「学習しうる」と見なされている |

| 国際的 | 1. 「潜在的国際語」のリストに載っている |

| 修学的 | 1. 生徒の言語と同等ないしそれ以上に標準化が行なわれている |

| 宗教的 | 1. 古典的 |

これらの提案はいずれも示唆に富んではいたが,社会言語学的な記述を与えるのに必要な諸項目に対する総括的な視点が欠けていた.とりわけ,社会言語学的な状況も言語そのものと同様に刻一刻と変化するという通時的な視点が欠けていた.

カルヴェは,上記のような類型論を目指すには,少なくとも問題の国や地域について次のデータを考慮に入れなければならないだろうと述べている (50) .

① 数量的データ --- 言語はいくつあるのか,その言語にどのくらいの話者がいるのか.

② 法的データ --- 現存する言語のステータスは,憲法で認められているか否か.メディアや教育などで使用されているか否か.

③ 機能的データ --- 媒介語と媒介率,多くの隣接国で話されている超国家語か,群生語か,宗教言語か.

④ 通時的データ --- 言語の拡大や世代間の伝達率など.

⑤ 象徴的データ --- 国内に存在する言語の威光,言語への感情,コミュニケーション戦略など.

⑥ 対立データ --- 言語観の関係,機能の補完性か,競合性かなど.

⑤⑥については,適当な計量の仕方がないのが難点である.カルヴェ (51) は,とりわけ④の通時的データを組み込む必要性を訴えている.

言語状況は話者人口や伝達率など統計や象徴的データに関しても絶えず変化しているのである.ところで,ある言語政策の決定に先立つ評価には,現在のさまざまな変化を考慮に入れる必要がある.だから,より完璧で効率的な多くの新しいモデルが現われるとすれば,それは別のアプローチによってであろう.たとえば,コンピュータ化されたモデルを想像してみよう.それは新しいデータが絶えず定期的に入力され,言語状況の動態的な評価を「直接なまま」提供するものだ.

ある言語が時間とともにその社会言語学的な位置づけを変化させるということは当然のことである.英語だけとっても,その社会言語学的なステータスの歴史的変動は甚だしい.有効な社会言語学的類型論が確立すれば,英語史を見る視点に新たな方法が追加されることになるだろう.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-06-23 Sun

■ #1518. 言語政策 [sociolinguistics][standardisation][language_planning]

20世紀後半に社会言語学が発展してくるなかで,言語政策という応用分野が育ってきた.「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]) で用語として区別した macro-sociolinguistics に含まれる1分野である.言語政策にも理論と実践が区別される.『言語政策とは何か』を著わしたカルヴェは,介入主義的な方針はとらず,できるだけ政治的中立を心がけ,理論を構築しようという姿勢を貫いている(介入主義については,[2013-02-06-1]の記事「#1381. "interventionist" sociolinguistics」を参照).

カルヴェは権力による言語状態の管理への介入についても論じているが,あくまで理論的な類型を提示するにとどまっている.介入レベル,介入方法,介入内容の点から,以下のように分類・整理した (69) .

・ 介入レベル

* 地理的レベル

- 国際的

- 国際的

- 地域的

* 法的レベル

- 憲法

- 法

- 政令

- 決議

- 勧告など

・ 介入方法

* 奨励的

* 強制的

・ 介入内容

* 言語形態

* 言語の使用法

* 言語の擁護

介入内容の3点について略説すると,言語形態への介入には,表記法の策定や単語リストの制定などの例が含まれる.言語の使用法に関する介入は,ある状況や場所に応じて何語を話さなければならないと定めたり,諸機関の作業言語を設定する類のものである.言語の擁護という介入では,ある言語を国際語のような上位の地位に引き上げたり,少数派の言語を保護することなどを策定する (66) .

言語政策という介入は,どのようなレベル,方法,内容であれ,それ自身が言語の本性あるいは話者の本性に反するとする見方もある.実際,言語学者のなかには否定的な意見をもつものも少なくないだろう.カルヴェはこの逆説について次のように述べる.

言語学によれば,言語は法令によって作られるのではなく,歴史と話者の実践の産物であり,歴史的,社会的な圧力を受けて変化する.ところが逆説的なことに,人間は誇りを持って言語の変化の過程に介入し,物事の流れを変えて,変化を生み,それに働きかけようとするのだ.(75)

さらには,次のようにも述べ,介入に対する慎重な態度を示している.

言語政策の概念そのものが投げかける理論上の最大課題とは,人間はどの程度まで一つの言語のコーパスや複数の言語観の関係に介入できるのか,というものである.多くの例からこの介入が可能だということがわかるが,理論化をする必要があるのだ.確かに,われわれが検討してきたように,言語政策は操り人形のパントマイム方式で機能しており,言語の歴史という生体のなかで無数に生まれたものが言語学者や言語政策策定者の実験室のなかで再生産されようとしている.しかしまた,言語政策には失敗もあり,実際の難問にぶつかることもある.操り人形のパントマイムはその限界に達するのだ.したがって,言語政策はみずからの効力を失う段階へ向かうという変化の原則は,言語に外部からの変化を強制しようとする者〔政治権力〕に向けられた,言語による,ということは話者たちによる復讐の一種といえるかもしれない.(147)

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-06-12 Wed

■ #1507. taboo が言語学的な話題となる理由 (4) [taboo][sociolinguistics][euphemism][homonymy][prosody][writing]

[2013-05-19-1], [2013-06-02-1], [2013-06-03-1]の記事を受けて,再び taboo の言語学的意義について.Brown and Anderson の言語学事典の "Taboo: Verbal Practices" の項を読み,taboo の言語学的な側面に新たに気付いたので,3点ほどメモしておく.

(1) 南アフリカの Sotho 語においては,女性が義理の父親の名前を口にすることは禁じられている.このような taboo は,Papua New Guinea の Kabana 語など他の言語にも見られる現象である ([2013-05-19-1]) .さて,この義父の名前が「旅人」を意味する Moeti だった場合,普通名詞としての moeti (旅人)も忌避されるようになるが,さらに eta (旅する),leeto (旅(単数)),maeto (旅(複数)),etala (訪れる),etile (旅した(完了形)),etisa (訪れさせる),etalana (互いに訪れ合う)など,その女性にとって忌避すべきと感じられるほどに十分な形態的関連がある一連の語句もともに忌避されるようになる.ここでは単なる音声的な類似以上に,形態的な関連というより抽象的,文法的なレベルでの類似性が作用していることになる.

(2) 同じく Sotho 語の例で,上記のような女性は,taboo とされている語を口にすることは許されないが,文字で書くことは許される.これは,書き言葉が話し言葉よりも間接的な機能を果たしていることを示唆する.各媒体のもつ語用論的な機能の差異を示す例として,興味深い.

(3) 中国語や日本語では,「死」との同音により「四」を忌み嫌う.部屋番号や祝いの席で四の数を避けるということは広く行なわれている.日本語の「梨」も縁起の悪い「無し」を連想させるとして,「有りの実」と言い換えることは「#507. pear の綴字と発音」 ([2010-09-16-1]) で見たとおりである.これらの背景には,同音異義という語彙の問題がある.同音異義は,程度の差はあれあらゆる言語に見られ,必ずしも taboo を招く間接的な要因となっているわけではないが,中国語や日本語に特に同音異義が多い点は指摘しておく必要がある.また,中国語の「死」と「四」は分節音としては同一だが声調は異なるということ,日本語の「梨」と「無し」もアクセントは異なるということは,同音異義の関連づけに際して,超分節的な韻律よりも分節音のほうが重視される傾向があるということを示唆する.これは,音韻や韻律の属する階層という理論的な問題に関わってくるかもしれない.

なお,Brown and Anderson の記事についている taboo に関する書誌は有用.

・ Brown, E. K. and Anne H. Anderson, eds. Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd ed. Elsevier, 2006.

2013-06-09 Sun

■ #1504. 日本語の階層差 [japanese][sociolinguistics][variation][link]

階級による英語の言語的な差異については,例えば次の記事で扱ってきた.

・ 「#1359. 地域変異と社会変異」 ([2013-01-15-1])

・ 「#1481. カンナダ語にみる社会方言差と地域方言差の逆ピラミッド」 ([2013-05-17-1])

・ 「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」 ([2013-01-26-1])

・ 「#406. Labov の New York City /r/」 ([2010-06-07-1])

・ 「#1371. New York City における non-prevocalic /r/ の文体的変異の調査」 ([2013-01-27-1])

・ 「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1])

・ 「#1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化」 ([2012-08-12-1])

・ 「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1])

現代日本語では階級による言語の差異が明確にはみられないので,英語での差異について直感的に理解しにくいが,明治以前には日本語にも階級差が明確に存在した.『新版日本語教育事典』 (468) より,関連する箇所を引用する.

士農工商という身分制度が存在した江戸時代には,日本語も同様であった.福沢諭吉は『旧藩情』(1877) のなかで,旧中津藩において士農商のことばにはっきりした差異があったことを,具体例を挙げて記述している.さらに,このような言語の変異は身分の違いに起因するものであり,このような状況は,他藩でも同じだろうとも述べている.〔中略〕日本語の社会階層差は,明治時代に入り,いわゆる身分制度が廃止された後も,教育・職業などによることばの違いとして存続してきた./近世・近代に比べると,高学歴化が進み,階層が固定的でなくなった現代では,社会階層間の格差の現象を反映して,日本語の階層による違いも,小さくなってきているといえよう.しかし,音声上の諸特徴,使用する語彙の選択,表現の方法などから,話者の職業などをある程度特定することは可能である.

青空文庫より『旧藩情』を参照したところ,例えば「見てくれよ」というのに,上士は「みちくれい」,下士は「みちくりい」,商人は「みてくりぃ」,農民は「みちぇくりい」の如く変異を示したという.

同じく『日本語学研究事典』 (176) より引用.

【階層差】宮廷・貴族の言葉と庶民の言葉,武家の言葉と町人の言葉など,身分・階級によって,言葉の様相に大きな差異がみられる.落語の『たらちね』は,宮仕えをしていた公家の娘を妻に迎えた,長屋住まいの八五郎夫婦の言葉の行き違いを描いたものであり,『八五郎出世』には,殿様の側室になった妹を訪ねた八五郎が武家言葉に戸惑うおかしみが描かれている.こうした,言語の階層差には,かつてイギリスやロシアの貴族社会ではフランス語が使われていたというような極端な例もある.江戸時代,各藩の武家社会の言葉は,「ご家中言葉(家中語)」などと呼ばれたが,そこには,改易や移封によって,地域住民の言葉とは全く別の地域の言語が行なわれていることが珍しくなかった.また,武家の女性たちの用いる,上品な言葉遣いは「お屋敷言葉・大和言葉」などと呼ばれ,庶民の言葉の純化に貢献した.例えば上田万年・保科孝一らの「東京の中流社会の言葉」をもとにして標準語を作ろうといった言説にも見られるように,言語に上流・中流・下流などの階層差を意識する傾向は,かなり強く残っている.

明治以前の日本語でも,現在のイングランドの場合と同様に,上層の階級では地域による変異が小さいが,下層では変異が大きいピラミッド構造を示す([2013-01-15-1]の記事「#1359. 地域変異と社会変異」の図を参照).ただし,部分的にその逆のパターンを示すカンナダ語のような例があることは,「#1481. カンナダ語にみる社会方言差と地域方言差の逆ピラミッド」 ([2013-05-17-1]) で触れたとおりである.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2013-06-08 Sat

■ #1503. 統語,語彙,発音の社会言語学的役割 [variation][syntax][lexicon][variety][sociolinguistics][terminology][linguistic_area]

これまでの記事でも言語項(目) (linguistic item) という術語を用いてきた.これは変異を示しうるあらゆる言語単位を指すための術語として,Hudson (21--22) によって導入されたものである.より一般的な言語学用語では "lexical items" (単語), "sounds" (発音), "constructions" (構文)などと単位が区別されているが,いずれも社会的な変異を示すという点で違いはなく,単位が何であれ,それを指示できる術語が欲しいというわけである.

しかし,あえて言語項目を上記3つの単位に区別して,それぞれの単位における変異がもつ社会言語学的な機能を考えるとき,そこに差はあるのだろうか.つまり,単語の変異,発音の変異,構文の変異とを比べると,社会言語学的にみて,変異の質に違いはあるのだろうか.

この問題を考察するにあたって,日本語でも英語でも,発音の変異は単語や構文の変異とは異なる扱いを受けやすいという事実を指摘しておこう.地域方言について話題にするとき,一般に,語彙や文法の違いよりも,発音の違いを指摘することが多い.訛り (accent) として言及されるものである.英語の英米差でも,語彙にも文法にも相違点はあるが,それぞれの変種の母語話者は,まず発音によって相手の変種を認識する.音声は物理的な現象として直接的な変異のインデックスとみなされやすいという事情がありそうだ.そこで,発音は話者の出自を示す社会言語学的な機能を,他の単位よりも強くもっていると仮定することができる.では,それに対して語彙や構文の変異はどのような機能をもっていると仮定できるか.

Hudson (44--45) は,バルカン半島や南インドの言語圏 (linguistic area) において,文法項目が言語の垣根を越えて広がっている例を挙げながら,構文などの文法項目は語彙や発音に比べて変異の量が少ないという仮説を立てている.一方,これらの言語圏では,語彙の変異は社会的な差異を表わすのに有効に活用されている.ここから,Hudson (45) は言語項目を構成する3つの単位について,一般的な仮説を提起した.

A very tentative hypothesis thus emerges regarding the different types of linguistic items and their relations to society, according to which syntax is the marker of cohesion in society, with individuals trying to eliminate alternatives in syntax from their individual language. In contrast, vocabulary is a marker of divisions in society, and individuals may actively cultivate alternatives in order to make more subtle social distinctions. Pronunciation reflects the permanent social group with which the speaker identifies.

団結を表わす構文,相違を表わす語彙,アイデンティティを表わす発音.検証すべき仮説として,実に興味をそそられる.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-06-03 Mon

■ #1498. taboo が言語学的な話題となる理由 (3) [taboo][sociolinguistics][euphemism][map][synonym][semantic_change]

[2013-05-19-1], [2013-06-02-1]の記事に引き続き,taboo について.今回は,taboo 語と同義語 (synonym) の関係に焦点を当て,その言語学的な意義を考える.

一般に言語には完全同義語は存在しない,あるいは非常に稀であるとされる.完全同義語とは1つの signifiant に対して2つ(以上)の singifié が結びつけられている記号のあり方を指す.学術用語や技術用語などに見られることはあるが,日常語彙では非常に珍しい.完全同義語は習得に余計な負担がかかると考えられるから,ほとんど存在しないことは理に適っている.

しかし,語彙交替が比較的頻繁である言語において,新形と旧形のペア,あるいは2つの新形のペアが,同一指示対象を指しながら共存し続けるという例がないわけではない.言語において語彙交替が頻繁な状況というのは,多数の言語との濃密な混交によるものなどが考えられるが,もう1つ考えられるのは,昨日の記事「#1497. taboo が言語学的な話題となる理由 (2)」 ([2013-06-02-1]) で取り上げた Twana 語にみられるような taboo の習慣と関係するものである.

Suarez は,アルゼンチンの Santa Cruz 州で話されている Chon 語族の Tehuelche 語に,異常なほど多くの完全同義語が存在するという事実を報告している(Ethnologueによると,同語族の Mapdungun と言語的に同化しているという.こちらの言語地図を参照 *)."head", "hair", "spoon", "kind of vulture", "gull", "knife", "horse", "dog" などの日常語に,2つ以上の完全同義語が存在するという.完全同義語であることを示すには,生起環境,denotation (明示的意味),connotation (含蓄的意味),register (使用域)などを詳細に検討する必要があるが,この点で Suarez (193) は説得力のある数点の議論を展開しており,これらが完全同義語であることは受け入れてよさそうだ.では,なぜ Tehuelche には,通言語的に稀とされる現象が観察されるのだろうか.

背景には,あだ名の習慣と死者の名前に関する taboo の習慣がある.Tehuelche では個人にあだ名をつける習慣が広く行なわれており,例えば太った女性を「大瓶」と呼ぶ如くである.ある人が死ぬと,1年間の服喪のあいだ,本名とともにあだ名も taboo の対象となる.本名は共時的に意味が空疎だが,あだ名は一般の語を基体にもつ派生的な表現として有意味であるから,後者の派生元の語を一般的に用いることができなくなるいうのは不便である.そこで代替語が生み出されることになる.例えば,「犬」をあだ名にもつ人が亡くなると,「犬」の語は使用禁止となり,代わりに「嗅ぐもの」などの表現が用いられることになる.

だが,服喪が終わっても,新表現「嗅ぐもの」が犬を意味する語として引き続き使われてゆくということもあるだろう.やがて「嗅ぐもの」が犬を意味する語として一般的に用いられるようになると,もはや語内の形態分析,意味分析がなされなくなり,直接的に犬を指示する語として定着するだろう.つまり,ここでは意味変化が生じたことになる.

このように taboo の習慣に動機づけられた語彙交替と意味変化が何度となく生じ,「犬」を表わす数々の表現が盛衰する.そのなかで,いくつかのものは長く生き残り,完全同義語として並存するという状況が生じる.通常,2つの完全同義語が現われると,一方が消えるなり,双方が connotation を違えるなりして完全同義語状態が解消されるものだが,文化的な要因により語彙の盛衰がとりわけ激しい Tehuelche にあっては,事情は異なるようだ.

語彙交替,意味変化,完全同義語の形成と継続 --- これらの語彙的,意味的な変化を促す文化装置として,Tehuelche の taboo はすぐれて言語学的な話題を提供している.

・ Suarez, J. A. "A Case of Absolute Synonyms." International Journal of American Linguistics 37 (1971): 192--95.

2013-06-02 Sun

■ #1497. taboo が言語学的な話題となる理由 (2) [taboo][sociolinguistics][euphemism][map][glottochronology]

「#1483. taboo が言語学的な話題となる理由」 ([2013-05-19-1]) に引き続いての話題.北米の西海岸,California から Alaska にかけての地域では,先住民による Salish 諸語が話されている(Ethnologueによる言語地図を参照 *).そのなかに,ワシントン州西部の the Hood Canal 地域で話されている Twana 語という言語がある.この言語(および少ない証拠が示すところによれば近隣の海岸部の他の Salish 系言語)では,世界の諸文化にしばしば見られるように,死者の名前に関しての taboo がある.Twana の人名には,幼名・あだ名と成人名が区別されるが,taboo が適用されるのは成人名のみである.成人名は持ち主が死ぬと taboo となり,親族の別の一員がその成人名を採用するまで効力が持続する.

ところが,Twana には死者の成人名の taboo と関連して,もう1つの2次的な taboo が生じうる.とりわけ死者が身分の高い家系の者であるとき,遺族は,その成人名と音声的に類似する別の語の使用を禁忌することを公言する機会をもつのだ.それは,葬式の後しばらくたった後に,村人たちを招いての宴会儀式の形を取る.その儀式では,贈り物を渡すなどしたあと,taboo となるべき語が発表され,その代替語が提案されるのである.

この2次的な taboo は,儀式に招かれた客の全員に適用されるほか,死者や遺族の社会的な地位に応じて,さらに広い共同体へ広がる可能性がある.海岸部の Salish 諸語は言語的に互いに不均質であり,細切れした様相を帯びているといわれるが,これは taboo に基づく語彙交替が毎回異なる範囲で適用されるからではないかとも考えられている.

具体例を1つ挙げると,1860年代に生まれた Twana 話者によれば,xa'twas という名の男性が死んだ後,儀式が開かれて xa'txat (mallard duck) が taboo となり,代替語として hɔ'hɔbšəd (red foot) が用いられるようになったという.この語彙交替はほぼ完全であり,1940年にはもともとの xa'txat はほとんどの話者に忘れ去られていたという(この点で,[2012-12-25-1]の記事「#1338. タブーの逆説」で例示した頑迷な taboo とは異なる).代替語は上述の "red foot" のように派生や複合による記述的な表現となることが多く,Twana には一般名詞で複数の要素に分析できるものが少なくないことから,これらの名詞も taboo とそれに伴う言い換えにより定着したものである可能性が高い.

この Twana の taboo のもつ言語学的な意義は,[2013-05-19-1]でも述べたように,語彙交替を伴うという点だ.新しい語が導入され,古い語は忘れ去られる.このことは,Swadesh の提案した「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]) の手法の正当性に大きな疑問を投げかける.Swadesh は,長い期間で見ると語彙交替は一定の速度で起こるということを計算の前提としているが,Twana のように語彙交替が文化の装置として機能している場合には,その前提は成り立たないはずである.実際,Swadesh は細切れな Salish 諸語の語彙を言語年代学の手法で分析したが,そこで出された諸言語間の分岐年代は不当に時間を遡りすぎている可能性が高い.Twana のような独特な taboo 文化は確かに稀だろうが,言語における一定速度の語彙交替という前提を真剣に疑うべき理由にはなる.

以上,Elmendorf を参照して執筆した.

・ Elmendorf, W. W. "Word Taboo and Lexical Change in Coast Salish." International Journal of American Linguistics 17 (1951): 205--08.

2013-06-01 Sat

■ #1496. なぜ女性は言語的に保守的なのか (2) [gender_difference][sociolinguistics][weakly_tied][social_network]

「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1]) と「#1364. なぜ女性は言語的に保守的なのか」 ([2013-01-20-1]) で扱った話題の続編.古今東西,女性のほうが男性よりも標準形を好む傾向があることが諸研究で確認されてきた.Hudson (195) では,これを "The Sex/Prestige Pattern" という一般的な仮説として紹介している.

The Sex/Prestige Pattern

In any society where males and females have equal access to the standard form, females use standard variants of any stable variable which is socially stratified for both sexes more often than males do. (Hudson 195)

なぜこのようなパターンが一般的なのかという問題については,[2013-01-20-1]の記事で Trudgill の2つの説を紹介したが,Hudson (195--99) は3つの説を提示している.

(1) 社会的地位を求めての標準形志向説.典型的に男性は社会に出て,社会のための仕事によって地位を得る.一方で,家庭にいる女性は,男性と異なり,社会のための仕事によって地位を得る機会が少ない.そこで,女性は,地位のある男性と結びつけられる標準的な言葉遣いを積極的に獲得することで,男性が社会で得る地位の女性版を得ようとするのではないか.

(2) 「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") ネットワーク説.ネットワーク理論によれば,弱い絆で結ばれた言語共同体やその構成員は,より広い言語共同体の規範,すなわちより標準的な変種に従いやすい.反対に,強い絆で結ばれた言語共同体やその構成員は,ローカルな規範に従いやすい.典型的に男性は仕事などを通じて強い絆の共同体への帰属意識が強いが,女性は逆に弱い絆の共同体への帰属意識が強い.したがって,所属するネットワークの強度という観点から,女性は男性よりもより標準的な規範へと傾くのではないか.

(3) 「洗練 vs 粗野」説.男性は言語的にも「男らしさ」 ("masculinity" or "toughness") を求めるという Trudgill の説 (1) と事実上同じものである.男性が粗野 (roughness) に傾くのに対して,女性は洗練 (sophistication) を求めるというもの.男性と女性の言語差の現われ方は,力仕事と結びつけられる労働者階級とホワイトカラーと結びつけられる中流階級の言語差の現われ方と連動していることが,種々の研究で明らかにされている.すると,男女差という軸のみで区別を説明づけるよりも,男性・労働者階級・粗野という「粗野」と女性・中流階級・洗練という「洗練」とを対立させる軸で区別を説明するほうが理にかなってはいまいか.

Hudson は,(2), (3) の説明原理については可能性を認めているが,(1) については否定的な見解を示している.第1に,(1) はもっとも標準的な形態を用いる話者が男性であることを前提にしているが,実際には女性こそが最も標準的な形態を用いるというケースがある.第2に,Trudgill による Norwich の言語調査では,男性のほうが女性よりも自らの言葉遣いを実際より非標準的であると過小評価する傾向があることが示された.このことは,(1) に含意される,男女ともに地位を求める傾向があるという前提と相容れない.第3に,(1) の説は,Labov の研究によって結論づけられた,若い女性が言語変化を牽引するという事実と符合しない.

言語の男女差は,目下,社会言語学でもとりわけ注目を浴びているトピックである.今後の研究の進展により,新たな説が提起されるかもしれない.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-05-22 Wed

■ #1486. diglossia を破った Chaucer [sociolinguistics][bilingualism][me][terminology][chaucer][reestablishment_of_english][diglossia]

「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) で,初期中英語のイングランドにおける言語状況を diglossia として言及した.上層の書き言葉にラテン語やフランス語が,下層の話し言葉に英語が用いられるという,言語の使い分けが明確な言語状況である.3言語が関わっているので triglossia と呼ぶのが正確かもしれない.

diglossia という概念と用語を最初に導入したのは,社会言語学者 Ferguson である.Ferguson (336) による定義を引用しよう.

DIGLOSSIA is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation.

定義にあるとおり,Ferguson は diglossia を1言語の2変種からなる上下関係と位置づけていた.例として,古典アラビア語と方言アラビア語,標準ドイツ語とスイス・ドイツ語,純粋ギリシア語と民衆ギリシア語 ([2013-04-20-1]の記事「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」を参照),フランス語とハイチ・クレオール語の4例を挙げた.

diglossia の概念は成功を収めた.後に,1言語の2変種からなる上下関係にとどまらず,異なる2言語からなる上下関係をも含む diglossia の拡大モデルが Fishman によって示されると,あわせて広く受け入れられるようになった.初期中英語のイングランドにおける diglossia は,この拡大版 diglossia の例ということになる.

さて,典型的な diglossia 状況においては,説教,講義,演説,メディア,文学において上位変種 (high variety) が用いられ,労働者や召使いへの指示出し,家庭での会話,民衆的なラジオ番組,風刺漫画,民俗文学において下位変種 (low variety) が用いられるとされる.もし話者がこの使い分けを守らず,ふさわしくない状況でふさわしくない変種を用いると,そこには違和感のみならず,場合によっては危険すら生じうる.中世イングランドにおいてこの危険をあえて冒した急先鋒が,Chaucer だった.下位変種である英語で,従来は上位変種の領分だった文学を書いたのである.Wardhaugh (86) は,Chaucer の diglossia 破りについて次のように述べている.

You do not use an H variety in circumstances calling for an L variety, e.g., for addressing a servant; nor do you usually use an L variety when an H is called for, e.g., for writing a 'serious' work of literature. You may indeed do the latter, but it may be a risky endeavor; it is the kind of thing that Chaucer did for the English of his day, and it requires a certain willingness, on the part of both the writer and others, to break away from a diglossic situation by extending the L variety into functions normally associated only with the H. For about three centuries after the Norman Conquest of 1066, English and Norman French coexisted in England in a diglossic situation with Norman French the H variety and English the L. However, gradually the L variety assumed more and more functions associated with the H so that by Chaucer's time it had become possible to use the L variety for a major literary work.

正確には Chaucer が独力で diglossia を破ったというよりは,Chaucer の時代までに,diglossia が破られうるまでに英語が市民権を回復しつつあったと理解するのが妥当だろう.

なお,diglossia に関しては,1960--90年にかけて3000件もの論文や著書が著わされたというから学界としては画期的な概念だったといえるだろう(カルヴェ,p. 31).

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Ferguson, C. A. "Diglossia." Word 15 (1959): 325--40.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-05-19 Sun

■ #1483. taboo が言語学的な話題となる理由 [taboo][sociolinguistics][sign][euphemism]

taboo (禁忌)は,ある社会において規定された「べからず集」であり,慣習,振る舞い,言葉遣いにかかわるものである.言葉としてのタブーは,慣習や振る舞いとしてのタブーと同列あるいは延長と考えられ,言語学の話題としてはあくまで周辺的なものと捉えられるかもしれない.しかし,言葉としてのタブーは,一般に思われている以上に言語学的な現象である.

まず,言葉としてのタブーは,言語記号 (signe) の形をとっている.忌避されるのは,signifiant と signifié の結束した記号そのものであるということだ.例えば,タブー視されやすい意味領域として性(交)があるが,英語では,それについて話題にすることはタブーではないし,intercourse などの語を口にすることもタブーではない.ところが,通常 f---ck は強く忌避される.タブーは signifié のみが問題なのではなく,それと signifiant が分かちがたく結びついた signe という単位にかかわる問題,すなわちすぐれて言語的な現象であることがわかる.

次に,ある語がタブーになると,婉曲的な代替語が用いられることが多いという事実がある.語彙的な drag chain とでも呼べる現象だ.タブーは,新たな語の出現に貢献するという点で,確かに言語的なインパクトを有する言語的な現象ということになる.例えば,Papua New Guinea の Kabana 語では,義理の父など姻戚関係にある者の名前を口にすることはタブーとされている.一方,この言語文化において人名は典型的に通常の名詞である.すると,例えば姻戚関係にある者がある種の魚を表わす urae という語にちなんで Urae というという名をもつ場合,一般名詞としての urae をも口にすることができなくなってしまう.それでは不便なので,代わりにその魚を指示する語としてタロイモを意味する moi が用いられる,といった具合だ (Wardhaugh 249) .

別の例としては,「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1]) で触れたズールー語 (Zulu) の例がある.ズールー語では,妻が義父とその兄弟の名前を呼ぶことは厳格なタブーであり,その名前に似た語や,その名前に含まれる特定の音をも忌避しなければならない.例えば,/z/ が忌避される音となると,amanzi (水)という語も忌避されねばならず,水を表わす代替語として amandabi などが用いられる (Trudgill 67) .

これらの例は,その文化に属さない者にとっては実に具合の悪い不合理な慣習に思えるが,そもそもタブーという現象は,それぞれの文化に独自の思考に基づいた慣習であり,非科学的であることも多い.頭では非科学的とわかっていても,それを意図的に取り除くことは難しいのがタブーである.

最後に,タブーの効果は言語をまたいで伝染することが知られている.北米先住民の Nootka 語を母語とする女性は,英語を話すときに such を使いたがらないという.理由は,Nootka 語ではそれが "vagina" を表わす語だからである (Trudgill 20) .同様に,Oklahoma 州の先住民によって行なわれている Creek 語の話者は,fákki (soil), apíswa (meat),apíssi (fat) などの発音が英語におけるタブー語を想起させるという理由で,避けたがるという (Wardhaugh 250) .

タブーは,文化と言語の関係を考える上で,重要な話題である.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-05-17 Fri

■ #1481. カンナダ語にみる社会方言差と地域方言差の逆ピラミッド [sociolinguistics][variation][dialect][map]

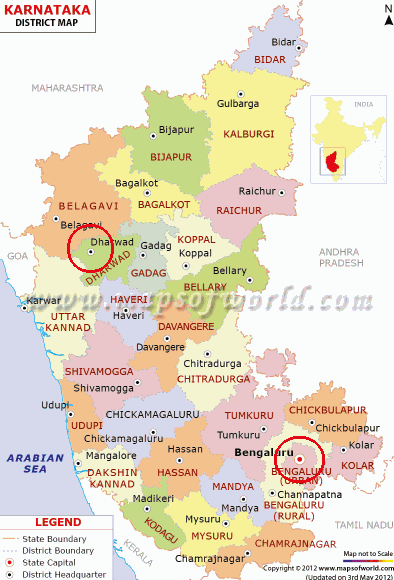

[2013-01-15-1]の記事「#1359. 地域変異と社会変異」で触れたが,インド南部 Karnataka 州を中心に用いられる Dravida 語派に属する Kannada 語には,社会方言差と地域方言差に関して主要な英語社会に見られるのとは逆のパターンが観察される (Trudgill 25--26) .

まず Kannada 語について概説しておくと,Karnataka 州の公用語であり,Ethnologue の Kannada の情報によれば3700万人ほどの話者人口を誇る大言語である.母語話者人口でいえば,世界29位という位置づけだ(ランキング表は,[2010-05-29-1]の記事「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」のソースHTMLを参照).Kanarese (カナラ語)とも呼ばれる.インドの言語地図については,Linguistic Map of India を参照.以下で話題となる,Karnataka 州内で互いに約400キロ離れた Bangalore と Dharwar の地理的な関係は以下の通り.

さて,カースト間の社会的な区別が明確であるインドにあっては,カースト間の言語的な区別も予想されるとおりに著しい.これはカーストに基づく社会方言 (social dialect) が発達しているということだが,一方で地域方言 (regional dialect) も存在する.そこで,Trudgill (26) は,カースト最高位であるバラモン (Brahmin) の変種と非バラモン (non-Brahmin) の変種という社会的な変異を考慮しつつ,Bangalore と Dharwar の2都市の地域的な変異をも考慮に入れて,いくつかの言語項目について形態の異同を整理した.

| Brahmin | non-Brahmin | ||||

| Dharwar | Bangalore | Dharwar | Bangalore | ||

| (1) | 'it is' | ədə | ide | ayti | ayti |

| (2) | 'inside' | -olage | -alli | -āga | -āga |

| (3) | infinitive affix | -likke | -ōk | -āk | -āk |

| (4) | participle affix | -ō | -ō | -ā | -ā |

| (5) | 'sit' | kūt- | kūt- | kunt- | kunt- |

| (6) | reflexive | kō | kō | kont- | kont- |

(4)--(6) については,両都市ともに Brahmin と non-Brahmin の社会的な区別が明確である.ここでは,地域方言差はなく,もっぱら社会方言差が示されている.ところが,(1)--(3) については,non-Brahmin では地域差はないが,Brahmin では地域差が確認される.つまり,ここでは地域的な要因のほうが社会的な要因よりも強く言語的変異をもたらしているということになる.

(1)--(3) にみられるこの状況は,英語や日本語に見られる地域方言と社会方言の関係とは異なっており,やや奇異に映るかもしれない.主要な英語社会において,あるいは日本において,標準語や共通語として言及される社会的に威信のある変種はかぶさり方言 (superposed dialect) とも呼ばれるように,広い地域に覆い被さるようにして行なわれている.つまり,地域に依存しない,社会的に上位の変種である.これを上述の Kannada にあてはめれば,上位カーストの Brahmin の用いる変種こそが地域に依存せずに安定的な形態を示し,下位の non-Brahmin の変種こそが地域によって変異を示すはずではないかと予想される.ところが,現実はむしろ逆である.ayti, -āga, -āk などは,上からではなく下からかぶさってくる「逆かぶさり方言」の形態とでも呼びたくなるものである.

言語共同体によっては,社会方言差と地域方言差の関係にも様々なパターンが見られるという好例だろう.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-05-16 Thu

■ #1480. (英語)社会言語学概説書の書誌 [bibliography][sociolinguistics][hel_education][link]

「#1445. 英語史概説書の書誌」 ([2013-04-11-1]) と同様の趣旨で,(英語)社会言語学の概説的な参考図書のリストを作成した.

近年,(英語)社会言語学の発展は著しく,扱う範囲が広大になってきているが,以下では(英語)社会言語学に関する概説的な図書とレファレンスのお薦めリストを掲げる(◎○は特にお薦めのもの).このほかにも,各図書の巻末に掲載されている参考文献リストや,オンラインでは O'Grady et al. の言語学入門書のコンパニオンサイトに置かれているPDFの参考文献リストも要参照.また,本ブログでも社会言語学の話題を多く扱っているので,とりわけ sociolinguistics の各記事を参照されたい.

以下と同じ内容の印刷配布用のPDFはこちらからどうぞ.

[概説書(日本語)]

○ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

○ 鈴木 孝夫 『ことばと文化』 岩波書店〈岩波新書〉,1973年.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店〈岩波新書〉,1981年.

○ 田中 春美,田中 幸子(編著) 『社会言語学への招待』 ミネルヴァ書房,1996年.

・ 津田 葵 「社会言語学」『英語学大系第6巻 英語学の関連分野』(柴谷 方良, 大津 由紀雄, 津田 葵),大修館書店, 1989年,365--495頁.

・ 日比谷 潤子(編著) 『はじめて学ぶ社会言語学』 ミネルヴァ書房,2011年.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),萩尾 生(訳) 『社会言語学』 白水社,2002年.

[概説書(英語)]

・ Fasold, Ralph. The Sociolinguistics of Language. Oxford: Blackwell, 1990.

・ Holmes, Janet. An Introduction to Sociolinguistics. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

◎ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2000.

○ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

○ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

[(英語)社会言語学の参考図書]

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

○ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

○ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 2nd ed. 2003.

○ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

◎ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2013-05-01 Wed

■ #1465. Marr のソビエト言語学 [history_of_linguistics][origin_of_language][comparative_linguistics][contact][sociolinguistics][etruscan]

近代言語学史において悪名高い言語学派,ソビエト言語学の領袖 Nikolaj Jakovlevič Marr (1864--1934) の学説とそのインパクトについて,イヴィッチ (72--76) および田中 (196--212) に拠って考えてみよう.

Marr のあまりに個性的な言語学は,グルジアの多言語の家庭に生まれ育ったという環境とマルクス主義のなかに身を置くことになった経緯に帰せられるだろう.若き日の Marr は非印欧諸語の資料に接することで刺激を受け,言語の起源や諸言語の相互関係について考えを巡らせるようになった.Marr の学説の根幹をなすのは,言語一元発生説である.Marr は,すべての言語は sal, ber, jon, roš という4つの音要素の組み合わせにより生じたとする,荒唐無稽な起源説を唱えた.加えて,すべての言語は時間とともに段階的に高位へと発展してゆくという段階論 (stadialism) を唱えた.この発展段階の最高位に到達したのが印欧語族やセミ語族であり,所属の不明な諸言語(バスク語,エトルリア語,ブルシャスキー語などを含み,Marr はノアの方舟のヤペテにちなみヤフェト語族と呼んだ)は下位の段階にとどまっているとした.さらに,1924年にマルクス主義を公言すると,Marr は言語が階級的特性を有する社会的・経済的上部構造であるとの新説を提示した.こうして,Marr の独特な言語学(別名ヤフェティード言語学)が発展し,スターリンによって終止符を打たれるまで,30年ほどの間,ソビエト言語学を牽引することになった.

Marr は,欧米の主流派言語学者には受け入れられない学説を次々と提示したが,その真の目的は,比較言語学の成功によって前提とされるようになった言語の系統,語族,祖語,音韻法則といった概念を打ち壊すことにあった.これらの用語に宿っている民族主義や純血主義に耐えられなかったのである.Marr は,言語の段階的発展は,諸言語の交叉,混合によってしかありえないと考えていた.言語における純血の思想を嫌った Marr は,ソ連におけるエスペラント語運動の擁護者としても活躍した.

1950年,スターリンが直々に言語学に介入して,軌道をマル主義言語学から,比較言語学を前提とする欧米の正統な言語学へと戻した.通常の言語学史では,Marr の時代にソビエト言語学は狂気の世界にあったと評価している.しかし,田中は Marr をこう評価しているようだ.言語の民族主義や純血主義を徹底的に否定した Marr の態度とそこにある根本思想は,解放の学としての(社会)言語学の目指すところと一致する,と.

解放の学という見方については,「#1381. "interventionist" sociolinguistics」 ([2013-02-06-1]) を参照.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2013-04-24 Wed

■ #1458. cockney [cockney][variety][sociolinguistics][estuary_english][walker][popular_passage]

cockney とは,本来はロンドンの Cheapside にある St Mary-le-Bow 教会(先日ロンドンで撮った写真を下掲)の鐘 (Bow bells) の音が聞こえる地域で生まれ育ったロンドン子とその言葉を指した.現在は,ロンドンの下町方言,特に East End に住む労働者階級の俗語的な変種を指す.

cockney は社会的には低く見られてきた変種であり,「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) で触れたように,規範主義の時代の正音学者 John Walker (1732--1807) などは cockney 訛りを何にもまして非難したほどだ.George Bernard Shaw (1856--1950) による Pygmalion (1913) のミュージカル版 My Fair Lady で,Higgins 教授が cockney 訛りのきつい Eliza に発音矯正するシーンを思い出す人もいるだろう([2010-11-19-1]の記事「「#571. orthoepy」を参照).

さて,cockney という語は,14世紀後半の Piers Plowman A に Cokeneyes として初出するが,当時の語義は「鶏の卵」である.cock (おんどり)の複数属格形 coken に ei (卵)を加えた複合語である(おんどりは卵を産まないから,冗談語として生じたのだろう; ei の語形については,[2010-03-30-1]の記事「#337. egges or eyren」を参照).ここから,「できそこないの卵」,「甘ったれの軟弱な子」,「都会人」へと意味が発展した.「ロンドン子」の語義は1600年に初出し,1617年には J. Minsheu が Ductor in linguas: The guide into tongues で先にも触れた有名な「定義」を与える.以下,OED の用例より.

A Cockney or Cockny, applied only to one borne within the sound of Bow-bell, that is, within the City of London, which tearme came first out of this tale: That a Cittizens sonne riding with his father..into the Country..asked, when he heard a horse neigh, what the horse did his father answered, the horse doth neigh; riding farther he heard a cocke crow, and said doth the cocke neigh too? and therfore Cockney or Cocknie, by inuersion thus: incock, q. incoctus i. raw or vnripe in Country-mens affaires.

英語の変種としての cockney は,主として標準変種とは異なる発音をもつものとして言及される.例えば,近年イギリスで影響力を広げつつある変種 Estuary English (see [2010-08-04-1], [2010-08-05-1]) の発音とも関連づけられている.しかし,cockney の特徴は発音にとどまらない.伝統的に有名なのは Cockney rhyming slang である.これについては,明日の記事で.

2013-03-02 Sat

■ #1405. 北と南の大母音推移 [gvs][scots_english][weakly_tied][social_network][sociolinguistics][phonetics][functionalism][hypercorrection]

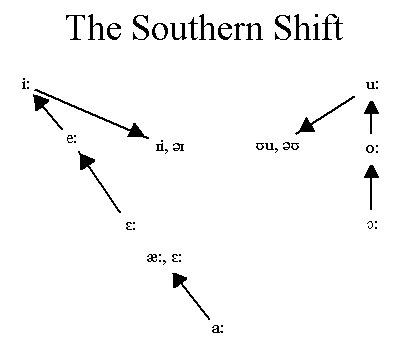

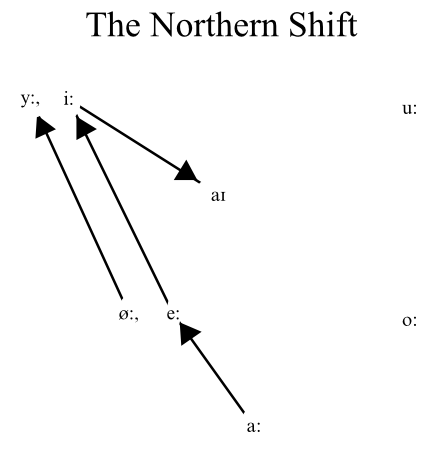

昨日の記事「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) で久しぶりに Great Vowel Shift の話題を取り上げた.別の関心から GVS について再考しようと Smith (Chapter 6) を読み直したが,GVS を論じるに当たっては,それが様々な点において統一した一枚岩の変化ではないかもしれないという可能性を常に念頭に置いておくことが必要だと改めて認識した.この点については「#495. 一枚岩でない大母音推移」 ([2010-09-04-1]) で議論したが,改めて思い起こすべく,北と南の大母音推移について触れておきたい.

英語史において「大母音推移」の名前で知られているのは,ロンドンを中心とするイングランド南部で起こった,後の標準英語にその結果が反映されている,一連の長母音の変化である.しかし,ブリテン島の各方言で,およそ比較される時代におよそ比較されるような長母音の変化が起こっている.この中でも比較的よく知られているのが,スコットランドの方言で起こった大母音推移である.そこでは前舌長母音系列のみに上げや2重母音化が見られ,対応する後舌母音では音変化が生じていない.したがって,out はスコットランド方言では [uːt] のままである.以降,イングランド南部方言の大母音推移を "Southern Shift",スコットランド方言の大母音推移を "Northern Shift" と呼んで区別する(下図参照).

Southern Shift と Northern Shift は,変化前の母音体系が相違していたのであるから,当然,結果も異なっていた.だが,前舌母音だけに注目すれば,両推移とも結果に大差はないといえるのも事実である.では,過程と原因についてはどうか.両推移の間に,連鎖的変化が進行した順序や原因について,何らかの類似性を指摘することはできるのだろうか.類似性を想定したくなる理由はいくつもある.しかし,Smith (153) は,似ているのは "mechanical developments consequent on change elsewhere in the system" という構図のみであり,"no reference to southern 'influence' is needed to account for the development in the north, and the similarity between Northern and Southern Shifts seems essentially coincidental" と,両推移の関連を切り捨てる.

[I]s the Great Vowel Shift (singular) a unitary phenomenon? It would seem that the triggering and implementation of the Shift differed in different parts of the country. It was not some sudden, massive movement but rather a series of very small, individual choices which interacted diachronically, diatopically and sociolinguistically, resulting in at least two distinct sets of phonological realignments. The term Great Vowel Shift remains a useful label but, as has been pointed out by, among others, Roger Lass (1988: 396), only in the same way as 'Industrial Revolution' is a helpful shorthand method of referring to how a series of minor technological advances ultimately brought about a major cultural change. (153)

Smith は,各推移の原因についても関連するところはないとし,個別に独自の論を展開している.phonological space の概念を用いた母音体系内の圧力に関する考察,ありうる母音体系の類型論的考察,ネットワーク理論に基づく「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 共同体が媒介となって生じる社会言語学的な accommodation や hyperadaptation の議論など,ユニークな視点から南北の推移を切ってゆく.

Smith 説は,音韻体系をおおいに考慮している点などを評価すれば機能主義的な説明であることは確かだが,基本的にはバラバラ説の一種と考えてよいだろう.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow