2013-11-12 Tue

■ #1660. カタロニア語の社会言語学 [italic][sociolinguistics]

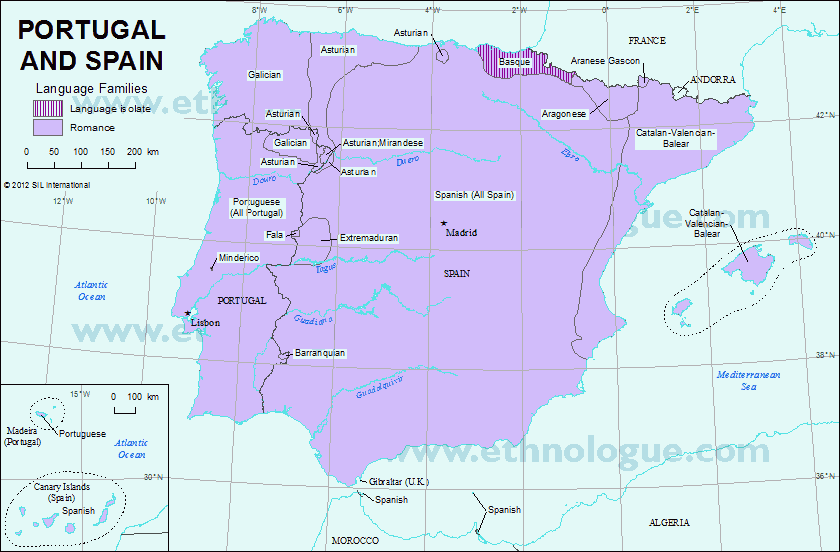

Catalan (カタロニア語)は,主としてスペイン東部・北東部の Catalonia と Valencia で話され,the Balearic Islands およびフランスの Roussillon および Andorra でも話されているロマンス系言語である.話者人口は約700万人.言語的には Spanish にも Occitan (or Languedoc or Provençal) にも近いが,両者から区別される特徴はある.12世紀のアラゴン王国の公用語で同時期からの文学伝統をもつが,フランコ政権において標準スペイン語 (=Castilian) の専制的な圧力のもとでその autonomy が危ぶまれた.しかし,20世紀後半には言語的独立を順調に回復し,現在は上記の地方において政治,教育,公共の主たる言語として繁栄している.

カタロニア語についての情報は,Ethnologue より Catalan を参照されたい.以下は,こちらより持ってきたスペインとポルトガルの言語地図である.カタロニア語は,主として地中海を東に臨む海岸線沿いに分布している.

カタロニア語の抑圧の歴史を,Trudgill (129--31) に従って概観しよう.それは,18世紀始めのカスティリア (Castile) による併合に端を発した.18世紀半ばには,カタロニアの学校にスペイン語による教育が導入され,19世紀半ばにはすべての政治文書や適法契約がスペイン語で書かれるよう義務づけられた.スペイン内戦以前の1931--39年の自由主義の時代にはカタロニア語が復権したが,続く Franco 独裁政権下 (1939--75) では再び抑圧が始まり,学校でのカタロニア語使用は完全に禁止された.政権後期には,規制は少し緩和し,カタロニア語の本や雑誌も出版されるようになったが,いまだ新聞はなかったし教育でも禁止されたままだった.しかし,1970年代の民主化以降,カタロニア語を巡る状況は著しく好転し,autonomy が確立されつつある.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2013-11-11 Mon

■ #1659. マケドニア語の社会言語学 [linguistic_area][map][slavic][history][dialect_continuum][sociolinguistics][ethnic_group]

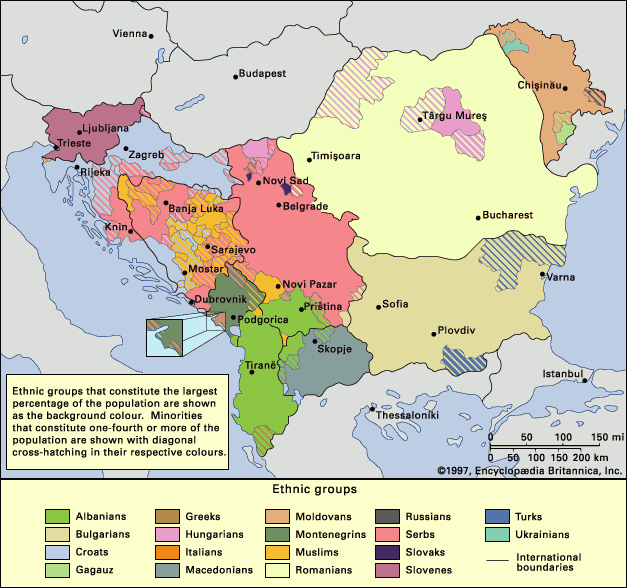

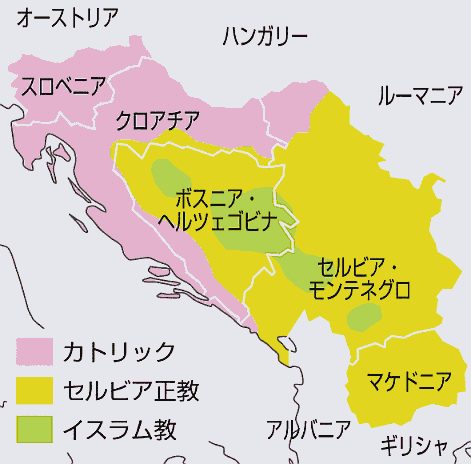

バルカン諸国 (the Balkans) における民族・宗教・言語の分布が複雑なことはよく知られている.バルカン半島は,「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]) を形成しており,「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」 ([2013-01-30-1]) の好例となっており,「#1636. Serbian, Croatian, Bosnian」 ([2013-10-19-1]) という社会言語学的な問題を提供しているなどの事情により,社会言語学上,有名にして重要な地域となっている.以下,Encylopædia Britannica 1997 より同地域の民族分布図を以下に掲載する.言語分布図については,今回の話題に関するところとして Ethnologue より Greece and The Former Yugoslav Republic of Macedonia と,「#1469. バルト=スラブ語派(印欧語族)」 ([2013-05-05-1]) で言及した Distribution of the Slavic languages in Europe を挙げておこう.

マケドニア共和国 (The Former Yugoslav Republic of Macedonia) は,人口約200万を擁するバルカン半島中南部の内陸国である.国民の2/3以上がマケドニア語 (Macedonian) を用いており,公用語となっているが,国内で最大の少数民族であるアルバニア人によりアルバニア語 (Albanian) も話されている(人口統計等は Ethnologue より Macedonia を参照されたい).マケドニア語は South Slavic 語群の言語で,Serbian や Bulgarian と方言連続体を形成している.後述するように,マケドニア語は,この南スラヴの方言連続体と,従属の歴史ゆえに,現在に至るまで言語の autonomy の問題に苦しめられている.

マケドニア人とこの土地の歴史は古い.Alexander the Great (356--23 BC) を輩出した古代マケドニア王国は西は Gibraltar から東は Punjab までの広大な帝国を支配した.古代マケドニア語 (Ancient Macedonian) は南スラヴ系の現代マケドニア語 (Macedonian) とはまったく系統が異なり,またギリシア語とも区別されると言われるが,ギリシア人は古代マケドニア語をギリシア語の1方言とみなしてきた経緯がある.ギリシアはギリシア語の autonomy に対する古代マケドニア語の heteronomy という主従関係を政治的に利用して,マケドニアを自らに従属するものとみなしてきたのである.ギリシア北部には歴史的に Makedhonia を名乗る州もあり,マケドニアにとっては南に隣接するギリシアから大きな政治的圧力を感じながら,国を運営していることになる.実際,ギリシアはマケドニア共和国の独立を,主権侵害とみなしている.

さて,紀元後の話しに移る.マケドニアは6世紀にビザンティン帝国の一部であったが,550--630年の間に,この地にカルパチア山脈の北からスラヴ民族が侵入した.以来,マケドニアの支配的な言語はギリシア語とスラヴ語の間で交替したが,15世紀末にはオスマン帝国の一部に組み込まれた.1912--13年のバルカン戦争ではセルビア人の支配下に入り,1944年にはユーゴスラヴィア共和国へ統合された.この従属の歴史の過程で,マケドニアで話されていた南スラヴ語は,セルビア人にとってはセルビア語の1方言とみなされ,ブルガリア人にとってはブルガリア語の1方言とみなされ,自らの言語的な autonomy を獲得する機会をもつことができなかった.現在でも,セルビア人やブルガリア人はマケドニア語の自立性を,すなわちその存在を認めていない.マケドニアにおいては,政治的従属の歴史は言語的従属の歴史だったといってよい.

このように複雑な歴史をたどってきたにもかかわらず,マケドニアという呼称が土地名,国名,民族名,言語名に共通に用いられていることが問題を見えにくくしている.古代マケドニア語(民族)と現代マケドニア語(民族)は指示対象が異なるというのもややこしい.周辺の3国は,この混乱を利用してマケドニアへの政治的圧力をかけてきたのであり,マケドニア語は,その後ろ盾となるはずの独立国家が成立した後となっても,いまだ不安定な立場に立たされている.autonomy 獲得に向けての道のりは険しい.

以上,Romain (15--17) を参照して執筆した.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-11-10 Sun

■ #1658. ルクセンブルク語の社会言語学 [sociolinguistics][dialect][diglossia][map][solidarity]

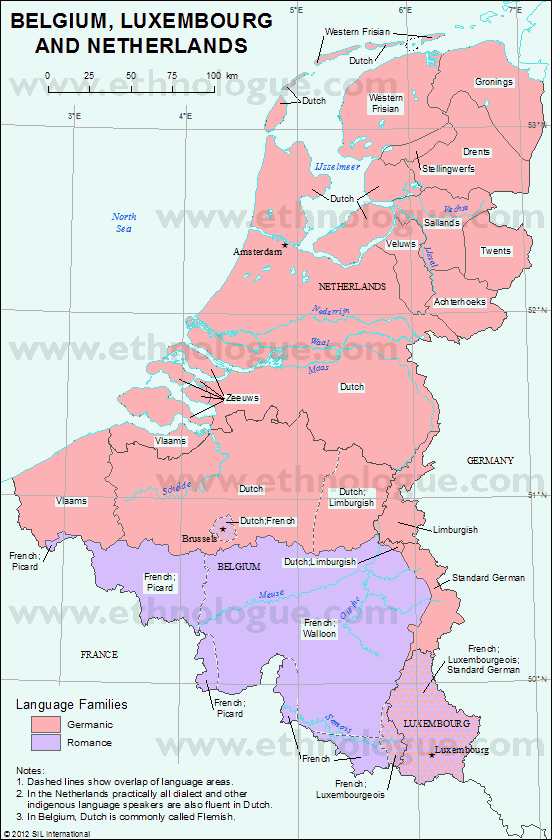

Luxembourg は,「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」 ([2013-01-30-1]) の例にもれず多言語使用国である.しかし,同国の言語状況は他の多くの国よりも複雑である.Luxemburgish, German, French の3言語による,diglossia ならぬ triglossia 社会として言及できるだろう.

Luxembourg は人口50万人ほどの国で,国民の大多数が同国のアイデンティティを担うルクセンブルク語を母語として話す.この言語は言語的にはドイツ語の1変種ということも可能なほどの距離だが,話者たちは独立した1言語であると主張する.また,政府もそのような公式見解を示している(1984年以来,3言語を公用語としている).裏を返せば,標準ドイツ語などの権威ある言語変種に隣接した類似言語 (Ausbau language) は,常に独立性を脅かされるため,それを維持し主張するためには国家の後ろ盾が必要だということだろう(関連して「#1522. autonomy と heteronomy ([2013-06-27-1]) および「#1523. Abstand language と Ausbau language」 ([2013-06-28-1]) の記事を参照).

このようにルクセンブルク語はルクセンブルクの主要な母語として機能しているが,あくまで下位言語として機能しているという点に注意したい,対する上位言語は標準ドイツ語である.児童向け図書,方言文学,新聞記事を除けばルクセンブルク語が書かれることはなく,厳密な正書法の統一もない.一般的に読み書きされるのは標準ドイツ語であり,そのために子供たちは標準ドイツ語を学校で習得する必要がある.学校では,標準ドイツ語は教育の媒介言語としても導入されるが,高等教育に進むと今度はフランス語が媒介言語となる.この国ではフランス語は最上位の言語として機能しており,高等教育のほか,議会や多くの公共案内標識でもフランス語が用いられる.つまり,典型的なルクセンブルク人は,日常会話にはルクセンブルク語を,通常の読み書きには標準ドイツ語を,高等教育や議会ではフランス語を使用する(少なくとも)3言語使用者であるということになる (Trudgill 100--01) .Wardhaugh (90) が引用している2002年以前の数値によれば,国内にルクセンブルク語話者は80%,ドイツ語話者は81%,フランス語話者は96%いるという.

上記のように,ルクセンブルク語はルクセンブルクにおいて主要な母語かつ下位言語として機能しているわけだが,同言語のもつもう1つの重要な社会言語学的機能である "solidarity marker" の機能も忘れてはならないだろう.

ルクセンブルクの言語については,Ethnologue の Luxembourg を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-11-09 Sat

■ #1657. アメリカの英語公用語化運動 [sociolinguistics][language_planning][statistics][bilingualism][linguistic_right]

アメリカにもイギリスにも法律で定めた公用語というものはない.英語が事実上の公用語であることは明らかだが,まさに事実上そうであるという理由で,特に法律で明記する必要がないのである.いや,正確には,これまでは必要がなかったと言うべきだろう.1980年代以降,アメリカでは英語公用語化運動が繰り広げられてきた.

背景には,英語を話さないアメリカ人の増加という事情がある.U.S. Census Bureau の統計によると,5歳以上のアメリカ人で,英語がまったく話せない,あるいはうまく話せない人の数が,1980年では全人口の2%だったが,1990年では2.9%と増加し,最新の2011年のデータ (PDF)では4.65%に達している.ある試算によると2050年には6%に達するのではないかとも言われる.(Language Use - U.S. Census Bureau の各種統計を参照.)

アメリカでは1968年の2言語教育法の制定により,非英語話者が教育上不利にならないような配慮がなされてきた.非英語話者の子供には英語を学ぶ機会が必ず与えられるし,政府刊行物,公共の案内,運転免許の筆記試験などで英語以外の言語を選ぶこともできる.しかし,この言語政策には莫大な予算がかかる.さらに,国家統合の問題にもかかわる.増加する国民の英語離れは,アメリカが国家としての重要な求心力を失い始めている徴候ではないかと考える人々がいてもおかしくない.こうして,英語公用語論争が始まった.

連邦政府レベルで英語公用語運動が始まったのは,1981年である.カナダ生まれの日系人で言語学者であり連邦上院議員の S. I. Hayakawa が,英語を公用語とする修正条項を憲法に付加することを提案した.この提案は退けられたが,州レベルでは運動は続けられることになった.Nebraska, Illinois, Virginia, Indiana, Kentucky, Tennessee の6州で英語を公用語とする法律が成立したのに続き,1986年に California で英語公用語化法案 Proposition 63 が住民投票の結果,通された.メディアなどの前評判を覆して,賛成票73%での法案成立だった.それまでの他州での法案が実質的というよりは象徴的な意味合いをもつにすぎなかったのに対して,California Proposition 63 (or the English Is the Official Language of California Amendment) はより踏み込んだ法案となっていた.以下,抜粋しよう.

English is the common language of the people of the United States of America and of the State of California. . . . The legislature and officials of the State of California shall take all steps necessary to insure that the role of English as the common language of the State of California is preserved and enhanced. . . . Any person who is a resident of, or does business in the State of California shall have standing to sue the State of California to enforce this section . . .

この法案は,州政府に英語公用語化に向けてあらゆる措置を取らせる権限を与え,州民に英語公用語化に抵触する事態に面したときに起訴権を与えるというものである.さらにこの法案に特異なのは,US English という団体を中心とした一般州民の要望による住民投票で可決したという点である.

その後も,Arizona, Colorado, Florida などでも運動は成功したが,特に Arizona Proposition 106 はさらに突っ込んだ内容となっている."As the official language of this State, the English language is the language of the ballot, the public schools and all government functions and actions."

US English のような団体に反対する団体も現れている.English Plus Information Clearinghouse (EPIC) では,English Only ではなく English Plus の思想を打ち出し,言語権の擁護を訴えている.

以上,東 (197--205) を参照して執筆した.関連して,「#256. 米国の Hispanification」 ([2010-01-08-1]) を参照.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2013-11-06 Wed

■ #1654. 言語政策に関わる3対の概念 [language_planning][sociolinguistics][terminology]

「#1518. 言語政策」 ([2013-06-23-1]) や language_planning の各記事で,応用社会言語学とも呼ばれる言語政策の話題を取り上げてきた.そもそも言語政策とは何か.カルヴェを参照しつつ,3対の概念を用いてこの分野への導入を図りたい.

(1) 言語政策 (language policy) と言語計画 (language planning)

(諸)言語と社会生活とのさまざまな関係に関する意識的な選択のまとまりを言語政策と呼び,言語政策の具体的実践の開始,あるいは何らかの行動への移行を,言語計画と呼ぶことにする.いかなる集団といえども,言語政策を練ることができる.たとえば,「家族の言語政策」について語れるし,離散する人びと(耳の不自由な人びと,ロマ人,イディッシュ語の話し手)が会議に結集して言語政策を決定するということも想像できるのである.しかし,言語と社会生活の様々な関係という重要な領域においては,〔言語政策を〕言語計画の段階へ移行させ,みずからの政治的選択を実践に移す権限と手段を唯一有するのが,国家である.(『社会言語学』, pp. 158--59)

(2) 多言語状況の管理に関するインヴィヴォ (in vivo) な方法とインヴィトロ (in vitro) な方法

多言語状況を管理する1つの方法は,社会的実践から生じる方法,すなわち多言語状況におけるコミュニケーションの様々な問題に日々直面している人々が生活の中で解決してゆく方法である.インヴィヴォな管理と呼ばれるこの管理方法は,ピジン語などの媒介言語が自然発生する場合,時間をかけてカタカナ語の取捨選択がおこなわれる場合などに相当する.

もう1つの方法は,権力側からの,インヴィトロ(試験管内)でのアプローチである.典型的には,言語学者が研究室のなかで多言語状況の分析をおこない,将来についての仮説を立てた上で,問題解決のための提案を出し,政策決定者にゆだねるという段階を経る.l'Academie française の各種の言語に関する法案,「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]) で紹介したトルコの政府主導の語彙統制などが,インヴィトロな管理方法の例となる.インヴィヴォとインヴィトロは反対向きの方法であり,必ずしも相容れないというわけではないが,衝突しがちであることは確かである(『社会言語学』, pp. 159--61).

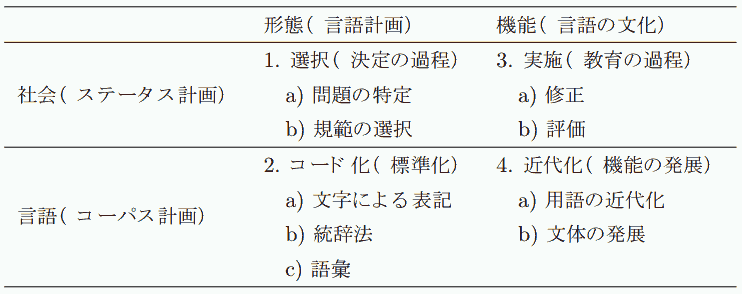

(3) コーパス計画 (corpus planning) とステータス計画 (status planning)

問題への介入が,表記法の創設,新語の導入,語彙や文法の標準化など,各種の言語項目にかかわる場合,これをコーパス計画と呼ぶ.一方,ある言語の地位を公用語へと昇格させたり,学校教育に導入するなど,言語の社会的ステータスを修正しようとする場合,これをステータス計画と呼ぶ.Haugen は,このコーパスとステータスという対立に,形態と機能という対立を掛け合わせて,言語計画の類型を図式化した(以下,『言語政策とは何か』, p. 25 の図より).

コーパス計画とステータス計画は互いに乗り入れるので厳密には不可分だろうが,概念的には対立項としてとらえておくと便利である.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),萩尾 生(訳) 『社会言語学』 白水社,2002年.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-10-27 Sun

■ #1644. おしゃべりと沈黙の民族誌学 (2) [sociolinguistics][function_of_language][ethnography_of_speaking]

「#1632. communicative competence」 ([2013-10-15-1]) と「#1633. おしゃべりと沈黙の民族誌学」 ([2013-10-16-1]) で,ethnography of speaking という分野に触れた.言語学,社会学,文化人類学の接点にある学問領域で,研究者が様々な言語文化に入り込んでおこなうフィールドワークからの報告と記述が主たる成果となっている.先の記事で,異なる ethnography of speaking をもつ言語社会の例をいくつか紹介したが,今回はこの分野に携わるフィールドワーカーや研究者からの生の報告を聞いてみよう.先の記事で触れたものも多い.いずれも,Hudson より孫引きする.まずは,南インドの Puliya の寡黙について.

Peter Gardener (1966) did some fieldwork . . . in southern India, among a tribal people called the Puliya, describing their socialization patterns. There is no agriculture and no industry, and the society is neither particularly cooperative nor particularly competitive; so children are led neither to be particularly interdependent nor to be aggressively competitive with each other, but simply to busy themselves with their own concerns in reasonable spatial proximity. He observed that, by the time a man was forty, he practically stopped speaking altogether. He had no reason to speak. People there, in fact, just didn't talk much and seldom seemed to find anything much to talk about, and he saw this as a consequence of the particular kind of socialization pattern. (116)

次に,インドネシア東部の Roti のおしゃべり好きな言語社会について.

For a Rotinese the pleasure of life is talk --- not simply an idle chatter that passes time, but the more formal taking of sides in endless dispute, argument and repartee or the rivalling of one another in eloquent and balanced phrases on ceremonial occasions . . . Lack of talk is an indication of distress. Rotinese repeatedly explain that if their 'hearts' are confused or dejected, they keep silent. Contrarily, to be involved with someone requires active verbal encounter. (117)

饒舌なアメリカ人と寡黙なデンマーク人が出会ったときの,行き違いについて.

An . . . enthnographer (sic) describes staying with in-laws in Denmark and being joined by an American friend who, despite warnings, insisted on talking with American intensity until 'at 9 o'clock my in-laws retired to bed; they just couldn't stand it any more'. (117)

一時にしゃべるのは1人が当然であるという常識をもっている者にとって,Antigua の言語行動は異様に映るだろう.

Antiguan conventions appear, on the surface, almost anarchic. Fundamentally, there is no regular requirement for two or more voices not to be going at the same time. The start of a new voice is not in itself a signal for the voice speaking either to stop or to institute a process which will decide who is to have the floor. When someone enters a casual group, for example, no opening is necessarily made for him; nor is there any pause or other formal signal that he is being included. No one appears to pay any attention. When he feels ready he will simply begin speaking. He may be heard, he may not. That is, the other voices may eventually stop and listen, or some of them may; eyes may or may not turn to him. If he is not heard the first time he will try again, and yet again (often with the same remark). Eventually he will be heard or give up. (117)

同じく Antigua では,会話の中断の回数に関する慣習も他の多くの言語社会とは異なっている.

In a brief conversation with me, about three minutes, a girl called to someone on the street, made a remark to a small boy, sang a little, told a child to go to school, sang some more, told a child to go buy bread, etc., all the while continuing the thread of her conversation about her sister. (118)

新情報をもっている者が優位に立つのは世の常だが,その情報を小出しにすることが普通となっている言語社会が,Tuvalu にある.

[G]ossips on Nukulaelae Atoll frequently withhold important pieces of information, such as the identity of a person, from their gossip narratives, thus manipulating their audiences into asking for the missing information, sometimes over the space of several turns, as information is revealed in small doses, requiring further questioning . . . .

Madagascar では,話す内容を曖昧にして,情報を明確に伝えないという傾向がある.

[I]f A asks B 'Where is your mother?' and B responds 'She is either in the house or at the market', B's utterance is not usually taken to imply that B is unable to provide more specific information needed by the hearer. The implicature is not made, because the expectation that speakers will satisfy informational needs is not a basic norm.

最後の2例では,言語の基本的な機能と一般に考えられている「情報を交換する媒体」としての役割が果たされてない.その機能よりも,社会的な慣習のほうが強いということだろう.

上で見てきたように各言語社会には発話を司る独自の規則がある.この規則 (rule) は,破ったとしても特に罰を科されるわけではないが,慣習的に守るべき行動として広く認識されているという意味で,規範 (norm) と呼ぶのが適切だろう.この発話の諸規範を知っていることこそ,その言語(社会)の communicative competence を有していることにほかならない.上記の世界からの例は,言語社会によって様々な発話の規範があるということ,その規範が相対的なものであるということを教えてくれる.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-10-19 Sat

■ #1636. Serbian, Croatian, Bosnian [sociolinguistics][map][dialect][language_or_dialect][dialect_continuum]

3年前の夏に,ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) とクロアチア (Croatia) を旅した.内戦の爪痕の残るサラエボ (Sarajevo) の市街を歩き,洗練された都ザグレブ (Zagreb) を散策し,「アドリア海の真珠」と呼ばれる世界遺産に指定された風光明媚な要塞都市ドゥブロブニク (Dubrovnik) で水浴した.しかし,観光客にとっては平和に見えるこの地域は,現在に至るまで歴史的に争いの絶えない,文字通り世界の火薬庫であり続けてきた.とりわけ1990年代初頭の内乱と続く旧ユーゴスラヴィア解体以来,皮肉にも,この地域は Language is a dialect with an army and a navy. の謂いを最もよく体現する,社会言語学において最も有名な地域の1つとなっている.

1918年に建国した旧ユーゴは当初から多民族・多言語国家だった.北東部のハンガリー語や南西部のアルバニア語を含む少数言語が多く存在したが,主として話されていたのはいずれも南スラブ語群(「#1469. バルト=スラブ語派(印欧語族)」の記事[2013-05-05-1]を参照)の成員であり,互いに方言連続体 (dialect_continuum) を構成していた.マケドニア語方言とスロヴェニア語方言を除き,これら南スラヴ系の方言群は,主要な2民族の名前をとって公式には Serbo-Croatian とひとくくりに呼ばれた.

南スラブ民族の団結を目指したこの国は,主として民族と宗教の観点から大きく3派に分れていた.西のクロアチア (Croatia) はカトリック教徒で,表記にラテン文字を用い,経済的にも比較的豊かである.東のセルビア (Serbia) はギリシャ聖教徒であり,キリル文字を用い,政治的には最も優位である(「#1546. 言語の分布と宗教の分布」 ([2013-07-21-1]) を参照).中部のボスニア・ヘルツェゴビナはイスラム教徒が多く,独自の文化をもっている(最新ではないが,この地域の宗教の分布を示す地図を以下に掲げる).このように社会的背景は異なるものの,3者はいずれも同じ Serbo-Croatian を話していた.文法と発音について大きく異なるところがなく,語彙の選択においてそれぞれに好みがあるが,完全に相互理解が可能である.外部から眺めれば,1つの言語とみて差し支えない.

しかし,1990年代初頭に,セルビア人の政治的優勢と専制を嫌って,他の民族が次々と独立ののろしを上げた.1991年に Slovenia と Croatia と Macedonia が,1992年に Bosnia and Herzegovina が独立を宣言した.セルビアとモンテネグロによる新ユーゴスラヴィアは2006年にモンテネグロ (Montenegro) の独立をもって終焉し,さらに2008年にセルビアからコソボ (Kosovo) が独立するという込み入った分裂過程を経ている.

現在のこの地域の言語事情,とりわけ言語名を巡る状況も同様に複雑である.旧ユーゴが解体した以上,旧ユーゴの公式の言語名である Serbia-Croatian を用いることはできない.当然,セルビア人は Serbian と呼びたいだろうし,クロアチア人は Croatian と呼びたいだろう.一方,これらと事実上同じ言語を話すボスニア人にとっては,その言語を Serbia-Croatian, Serbian, Croatian のいずれの名称で指すこともためらわれる.そこで,Bosnian という呼称が新たに生まれることになる.つまり,旧ユーゴ分裂という政治的な過程により,言語学的には1つとみなされてよい(実際に1つとみなされていた)言語が,名称上3つの異なる言語 (Serbian, Croatian, Bosnian) へと分かれたのである.まさに,Language is a dialect with an army and a navy である.

政治的に分離してからは,セルビアとクロアチアは「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]) の政策に従い,互いに相手の言語を想起させる語彙を新聞や教科書から排除するという言語計画を進めてきた.両者はまたトルコ系語彙の排除も進めているが,ボスニア・ヘルツェゴビナではむしろトルコ系語彙を好んで使うようになっている.

以上,Trudgill (46--48) および Wardhaugh (27--28) を参照して執筆した.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-10-16 Wed

■ #1633. おしゃべりと沈黙の民族誌学 [ethnography_of_speaking][sociolinguistics]

昨日の記事「#1632. communicative competence」 ([2013-10-15-1]) の最後に ethnography of speaking という社会言語学の1分野に触れた.communicative competence を構成する要素に,いつ話してよいのか,どのように話しを始めればよいのか,いつ沈黙すべきか,どのくらい話しをしてもよいのかなどの知識が含まれるが,これらの規範は言語文化によって大きく異なる.様々な言語文化におけるそのような規範を記述し比較するのが,ethnography of speaking の目的である.

Wardhaugh (254--59) より世界からの実例を挙げよう.南西アフリカのブッシュに住まう !Kung (クン族)は,生活を営む上で,おしゃべりに非常に高い価値を与えている.物語を作り上げることには関心がないが,あらゆる事柄を話題にし,特に贈り物の贈与や食べ物の話し好む.彼らは,集団の社会関係を平和に保つために,そして場に漂う不安要素を取り除くために,おしゃべりを最大限に利用する.

ティモールの南西端に住む Roti も,おしゃべりを人生の最大の喜びとする民族である.無駄話はもちろん,討論から,口論,おしゃべり上手の披瀝,言葉遊びまで,ひたすら話しをする.そこでは沈黙は否定的に見られる.カナダ西部 British Columbia の Bella Coola の人々もおしゃべりに価値を置き,チリの Araucanian の男性も雄弁を尊ぶ.西インド諸島の Antigua でもおしゃべりが生活の一部であり,そこでは仲間のおしゃべりに参加するのに独特な規範がある.すでにおしゃべりをしている仲間に入って行くのに特別な挨拶は必要ない.そもそも,参加したことに対して,周囲から注意を払われることがない.やおら話しを始めると,聞いてもらえるかもしれないし,聞いてもらえないかもしれない.聞いてもらえなければ,もう一度声を上げるかもしれないし,聞き役に回るかもしれない.話し始めるときには,すでに起こっている会話の話題と関係があろうがなかろうが問題ない.会話に割って入ることは失礼ではなく,当然の権利としてみなが共有している.

上記の話し好きな人々と対照的な例としてあげられるのが,米国 Arizona 州中東部の Western Apache である.彼らは,場に不安が感じられる場合,むしろ沈黙を選択する.同族の人であれ,外部の人であれ,見知らぬ人に会うと沈黙するのが規範である.彼らは,容易に新しい社会関係を作ることをしない.子供が寄宿学校から帰省した場合でも,家族の挨拶は沈黙でなされ,子供の存在が場になじんでくるまでは会話がなされない.叱り飛ばされても,反応は沈黙でなされなければならない.たとえ不当な叱りつけであっても,ことばで応答することは,事態を悪化させるという考え方があるからだ.求愛も沈黙でなされ,とりわけ女性は沈黙でいつづけることが期待される.弔意も言葉を使わずに沈黙で表現する.

沈黙についていえばさらに極端な例が,南インドの Puliyanese に見られる.彼らは個人を尊ぶ文化をもっており,40歳を超える頃にはほとんど話をしない状態になるという.一方,コロンビアの Aritama は,寡黙であるばかりでなく,口を開く時にはあえてとらえどころのない表現を用いるという.また,一般的に言葉による自己主張が強いと思われている欧米文化のなかでも,デンマーク人は沈黙を好み,長いあいだ話をせずに人と同席していることができるという.そこには,話す必要がなければ話さないという規範が存在する.

実際,多くの文化において,沈黙は何かを物語るものとされている.沈黙はゼロの情報ではなく,言語文化によって具体的な内容は異なるが,敬意,安らぎ,支援,意見への反対,不安などを伝える有効な手段である.平均的な欧米人に比べれば沈黙を尊ぶといわれる日本人は,日々その価値を認め,実際に利用している.だが,Western Apache や Aritama のような超沈黙文化の例をきくと,世界広しと思わざるを得ない.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-10-15 Tue

■ #1632. communicative competence [sociolinguistics][function_of_language][ethnography_of_speaking]

母語であれ第2言語であれ,話者が適切な言語活動をおこなうには,文法,音韻論,語彙を知っているだけでは不十分である.例えば,正確な文法知識をもっていたとしても,どのようなタイミングで話してよいのか,いつ沈黙すべきか,いつどのような挨拶をすべきか,どの程度形式張ったスタイルを用いるべきか,どの程度直接的に言ってよいのかなど,実践的な言語運用に関する知識をもっていないと,コミュニケーションを円滑に進めることはできない.この広い意味での言語運用にかかわる知識や能力は,アメリカの人類言語学者 Dell Hymes によって,"communicative competence" と名付けられている.これは,文法,音韻,語彙などの言語学的な知識や能力を指す Chomsky の用語 "linguistic competence" を意識した用語だろう.とりわけ第2言語を学ぶにあたっては linguistic competence に特別な注意を払いがちだが,communicative competence の重要性にも気づいておく必要がある.Gumperz,J. J. ("Sociolinguistics and Communication in Small Groups." Sociolinguistics: Selected Readings. J. B. Pride and J. Holmes. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1972. p. 205.) は次のように言っている.

'Whereas linguistic competence covers the speaker's ability to produce grammatically correct sentences, communicative competence describes his ability to select, from the totality of grammatically correct expressions available to him, forms which appropriately reflect the social norms governing behavior in specific encounters.' (Wardhaugh 264)

では,communicative competence は具体的にはどのような能力を含むのだろうか.Saville-Troike, M. ("The Ethnography of Communication." Sociolinguistics and language Teaching. Ed. S. L. McKay and N. H. Hornberger. Cambridge: CUP, 1996. p. 363) が何項目かを列挙している.

Communicative competence extends to both knowledge and expectation of who may or may not speak in certain settings, when to speak and when to remain silent, whom one may speak to, how one may talk to persons of different statuses and roles, what nonverbal behaviors are appropriate in various contexts, what the routines for turn-taking are in conversation, how to ask for and give information, how to request, how to offer or decline assistance or cooperation, how to give commands, how to enforce discipline, and the like --- in short, everything involving the use of language and other communicative dimensions in particular social settings. (Wardhaugh 264--65)

結局のところ,communicative competence を構成する諸能力は何かという問題は,言語で何ができるのか,言語の機能は何かという問題とも関わってくる.言語の機能については,「#523. 言語の機能と言語の変化」 ([2010-10-02-1]) や「#1071. Jakobson による言語の6つの機能」 ([2012-04-02-1]) を参照.

言語や文化により,話者に求められる communicative competence は大きく異なる.これらを民族誌学的に一つ一つ記述し比較すれば,世界の communicative competence の類型のようなものが得られるだろう.これを目指す分野が,社会言語学の1分野である ethnography of speaking である.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

2013-10-14 Mon

■ #1631. 団結を表わす戦略としての code-switching [code-switching][bilingualism][sociolinguistics]

「#1628. なぜ code-switching が生じるか?」 ([2013-10-11-1]) の (2) で,code-switching がメンバーシップ確立のために機能していることをみた.2つのコードの切り替え方や混ぜ合わせ方はランダムのようにみえるが,code-switching を実践している当事者の間ではおよそ暗黙のうちに了解しているバランスのようなものがあり,そのバランスは互いに似たような言語環境で育ってきていない限り共有されないものである.逆にいえば,自然な code-switching を互いに実践している当事者たちは,他人の共有しえない強い団結意識をもっているということになる.

さらにいえば,はたからみれば同じ2言語で似たような code-switching をおこなっているとしても,ある集団と別の集団では,切り替えや混ぜ合わせのバランスが異なっているかもしれない.その場合には,自分たちの code-switching と他の集団の code-switching とが互いに異なっていることに気づくだろう.このように,code-switching は,強力なアイデンティティ標示の機能を有している.Wardhaugh (104) より孫引きだが,Gumperz, J. J. (Discourse Strategies. Cambridge: CUP, 1982. p. 69) に以下の文章がある.

Residents of such large Spanish-English-speaking communities as San Francisco or New York, which include immigrants from many Latin American regions, in fact claim that they can tell much about a person's family background and politics from the way that person code-switches and uses borrowings. What the outsider sees as almost unpredictable variation becomes a communicative resource for members. Since bilingual usage rules must be learned by living in a group, ability to speak appropriately is a strong indication of shared background assumptions. Bilinguals, in fact, ordinarily do not use code-switching styles in their contact with other bilinguals before they know something about the listener's background and attitudes. To do otherwise would be to risk serious misunderstanding.

code-switching という行為それ自体が外に向けてアイデンティティ標示機能を有しているのみならず,code-switching の仕方が自らの属する code-switching 集団と他の code-switching 集団とを区別する機能を有しているということは興味深い.code-switching は多様なアイデンティティ標示機能をもっており,高度に社会言語学的な現象だということになる.

再び Wardhaugh (98) からの孫引きだが,Gal, S. ("The Political Economy of Code Choice." Code Switching. Ed. M. Heller. Berlin: Mouton de Gruyter, 1988. p. 247) は,code-switching を社会言語学的な戦略として位置づけている.

[C]odeswitching is a conversational strategy used to establish, cross or destroy group boundaries; to create, evoke or change interpersonal relations with their rights and obligations.

考えてみれば,この引用の "[C]odeswitching" を "Linguistic behaviour" と置き換えてみても,命題の真偽値は変わらない.code-switching も特別な言語現象ではないということだろう.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-10-11 Fri

■ #1628. なぜ code-switching が生じるか? [code-switching][sociolinguistics][diglossia][pragmatics]

昨日の記事「#1627. code-switching と code-mixing」 ([2013-10-10-1]) で,code-switching の背景には様々な要因が作用していると述べた.今回は,code-switching はなぜ生じるのか,どのようなときに生じるのかという問題について,主として東 (27--36) に拠りながら,社会言語学的な観点から迫りたい.

まず,意思疎通を確実にするための code-switching というものがある.例えば,ある言語で対象を指示する語句が思い浮かばない場合に,別の言語の語句を使うということがある.これは典型的な語句借用の動機の1つだが,code-switching の場合にもそのまま当てはまる.referential function と呼ばれる機能だ.

もう1つ意思疎通に関わる動機としては,単純に聞き手全体が理解する言語へ切り替えるという code-switching を想像することができる.国際的な食事会で,右隣に座っている日本人には日本語で話すが,左隣の英語話者を含めて3人で話しをする場合には英語に切り替えるといった場面を思い浮かべればよい.また,その左隣の人に聞かれたくないような話題を右隣の日本人にのみ持ちかけるときに,再び日本語に切り替えるということもありうる.このような code-switching の機能は,directive function と呼ばれる.

しかし,上記の2つのように,意思疎通そのものが問題になる code-switching と異なる種類の code-switching も多く存在する.いずれの言語で話しても互いに通じるにもかかわらず,code-switching が起こることがある.そこには,4つの動機づけが提案されている.

(1) 状況に応じての code-switching (situational code-switching)

場面,状況,話題,話し相手など(複合的に domain と呼ばれる)に応じて使用言語を切り替えてゆくケースである.例えば,diglossia のある社会において,上位変種 (high variety) と下位変種 (low variety) とは domain によって使い分けられるが,話題が日常的なものから学問的なものへ移行するに応じて,使用する言語や方言も切り替わるといった例が挙げられる.具体的には,Paraguay の Spanish と Guaraní の diglossia において,酒場で飲んでいる男性どうしは最初は下位変種であり親しみのある Guaraní で会話をしていたが,アルコールが回ってくると上位変種で権威や権力と結びつけられる Spanish へ切り替えるといったことが起こりうる (Wardhaugh 96).

日本語でも,友人2人で非敬語で話していたところに目上の人が加わることで,もとの友人2人の間でも敬語による会話が交わされ始めるといった例がある.これも,code-switching につらなる例と考えられる.

(2) メンバーシップを確立するための code-switching

多言語・多民族社会において,地域の共通語と自らの母語とを織り交ぜることによって,dual identity を示そうとする例がある.例えば,日系アメリカ人は,英語を話すことでアメリカ社会の一員であるということを示すと同時に,日本語を話すことで日系人であるという民族的所属を示そうとする.両方のアイデンティティを維持するために,会話の中に両言語の要素を紛れ込ませていると考えられる.act of identity の1例といだろう.

同じような code-switching を実践する話者の間では,同じ dual identity で結ばれた団結感が生じるだろう.自分と同種の code-switching 能力を有する者は,自分と同種の言語環境で育ってきたにちがいないからである.彼らの code-switching は,互いの仲間意識を育て,保つ積極的な役割がある.とはいえ,多くの場合,この code-switching は無意識に行われているということにも注意する必要がある.

短い語尾や,特に日本語の場合には終助詞を加えることにより,dual identity を表明するタイプの code-switching がある."You don't have to do that よ." とか,"He's so nice ねぇ." など.これは,emblematic switching (象徴的切替)と呼ばれる.

(3) 利害関係の交渉の手段としての code-switching

いずれかの言語の役割を積極的に利用して,話者が自らにとって望ましい状況を作り出そうとするケースがある.以下は,ケニアの田舎町のバーで,農夫が知り合いの会社員にお金を無心する場面である.地元の言語であるルイカード語,および媒介言語であるスワヒリ語と英語が切り替わる.

農夫:

Inzala ya mapesa, kambuli (ルイカード語)

(お金がなくて困っているんだ)

会社員:

You have got land. (英語)

Una shamba. (スワヒリ語)

Uli nu mulimi. (ルイカード語)

(畑を持っているだろう.)

農夫:

Mwana mweru . . . (ルイカード語)

(親しい仲じゃないか)

会社員:

Mbula tsiendi. (ルイカード語)

(お金なんか,ないよ.)

Can't you see how I am heavily loaded? (英語)

(手が一杯なんだよ,わかるだろう?)

会社員は農夫の無心をかわすのに英語を用い始めている.これは,仲間うちの言語であるルイカード語を使うと,目線が農夫と同じになり,団結を含意するので,無心に屈しやすくなってしまうからである.高い教養や権威を象徴する上位言語である英語を用いることによって,農夫との間に心理的な距離を作り出し,無心を拒否する姿勢が鮮明になる.

類例として,ナイロビの職探しをしている若者と雇用者の言語選択に関わる神経戦を見てみよう (Graddol 13) .

Young man: Mr Muchuki has sent me to you about the job you put in the paper.

Manager: Ulituma barua ya application? [DID YOU SEND A LETTER OF APPLICATION?]

Young man: Yes, I did. But he asked me to come to see you today.

Manager: Ikiwa ulituma barua, nenda ungojee majibu. Tukakuita ufika kwa interview siku itakapafika. Leo sina la suma kuliko hayo. [IF YOU'VE WRITTEN A LETTER, THEN GO AND WAIT FOR A RESPONSE, WE WILL CALL YOU FOR AN INTERVIEW WHEN THE LETTER ARRIVES. TODAY I HAVEN'T ANYTHING ELSE TO SAY.]

Young man: Asante. Nitangoja majibu. [THANK YOU. I WILL WAIT FOR THE RESPONSE.]

ここでは,若者は教養と能力を象徴する英語で面談に臨むが,雇用者はそれに応じず下位言語であるスワヒリ語での会話を求めている.交渉に応じないことを言語選択により示していることになる.最後に,失意の若者は雇用者の圧力に屈して,スワヒリ語へ切り替えている.それぞれが自分の有利な状況を作り出すために,言語選択という戦略を利用しているのである.

日本語でも,それまで仲良くくだけた口調で会話していた母娘が,娘の無心の場面になって,母が「お金は一切あげません」と改まった表現で返事をする状況を想像することができる.改まった表現を用いることによって,相手との間に距離感を作り出し,拒否の姿勢を示していると考えられる.相手との心理的距離を小さくする変種を "we-code",大きくする変種を "they-code" と呼ぶことがあるが (cf. Wardhaugh 102) ,この母は娘に対して we-code から they-code へ切り替えたことになる.

(4) どちらの言語にするかを探るための code-switching

自分も相手も多言語使用者である場合,どの言語を用いて会話を進めればよいかを確定するために,いくつかの言語を試して探りを入れるという状況がある.互いに最もしっくりくる言語を選ぶべく,相手の反応を見ながら交渉するのだ.日本語でも,相手に対して敬語で対するべきか否か迷っているときに,敬語と非敬語を適当な比率で織り交ぜて話す場合がある.それによって,相手の出方を探り,今後どのような話し方で会話を進めてゆけばよいかを見極めようとしている.

上記のいずれの動機づけについても,社会言語学的な意味があることがわかる.code-switching は,人間関係の構築・維持という,高度に社会言語学的な役割を担っている.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-10-10 Thu

■ #1627. code-switching と code-mixing [code-switching][sociolinguistics][bilingualism][borrowing]

「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) 等の記事で code-switching の話題を取り上げたが,今回はより一般的に,多言語状況における会話での code-switching を取り上げる.

code-switching とは,複数言語話者あるいは複数方言話者が会話の中で言語や方言を切り替える行為である.多言語状況では非常によくみられる現象であり,種々の言語学的および社会言語学的な要因が提案されている.

code-switching の程度が激しく,複数の言語や方言が1つの文のなかで素早く頻繁に切り替えられる場合,それを code-mixing と呼んで区別する場合がある.混合の度合いが高く,いずれの言語を話しているかが判然としないケースもある.そのような話者にとって,code-mixing はあたかも1つの言語を話しているのと同じくらいに自然なことであり,切り替えているということを意識していないことも非常に多いという.英語を含む code-mixing の例は,Malta, Nigeria, Hong Kong, the Philippines ([2013-09-06-1]の記事「#1593. フィリピンの英語事情 (2)」を参照)などの多言語地域から,多く報告されている(以上,Trudgill 23 より).

複数の言語体系が関わり合う言語接触に起因する現象としては,ほかに干渉 (interference),借用 (borrowing),媒介言語の発達などがある.これらはその効果が集団的に現れるのに対して,code-switching は個人の言語に属する現象であるといわれる.別の言い方をすれば,前者は competence に近いところにある話題だが,後者は performance に近いということになる.一方で,これらの間の厳密な線引きは困難であり,code-switching を程度の激しい借用とみることすらできるかもしれない.

東 (25) が引用している日英語の code-switching の例を挙げておこう.日系二世女性 (VY) が運転中の出来事をもう1人の女性 (MN) に話しているという場面で,北米の日系人社会に典型的な code-switching の例である.

VY: やすと私が今度 drive 代えたのよね.I was in the fast lane. Of course, speed 出さなくちゃいけないから.

MN: Yeah.

VY: 縺昴@縺溘i?シ荊here was a car in the left, right lane.

MN: うん.

VY: Two ならんで行ったのよね.side.

MN: Uh-huh.

VY: So, I was in the こっちの left lane. それでこう来たの.

MN: Violet, drive してたの?

VY: Half-way からまた代わったけどね.After lunch 食べてからね.そしたら,このうしろにいた car がね,いきなり he came out right. No signal or anything. 見ないでっから . . . 怖かったよ.Gee. こんなんなって brake かけちゃったから,こんななっちゃって.(ジェスチャーをまじえながら)Oh, gee.

MN: 縺ゅ≠?シ後b縺??シ荊hose 縺ゅ⊇縺?縺後>繧九°繧会シ景t's not your fault, eh? when you have an accident.

日本語と英語の切り替えがスムーズであることが見て取れる.「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) の Wright からの2番目の引用でも述べられていたとおり,従来,code-switching は不完全な言語習得に基づく現象として否定的に,時に軽蔑的にとらえられてきた.しかし,それは明らかに誤解である.code-switching の背景には複雑な(社会)言語学的要因が作用している.その要因については,明日の記事で.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2013-10-06 Sun

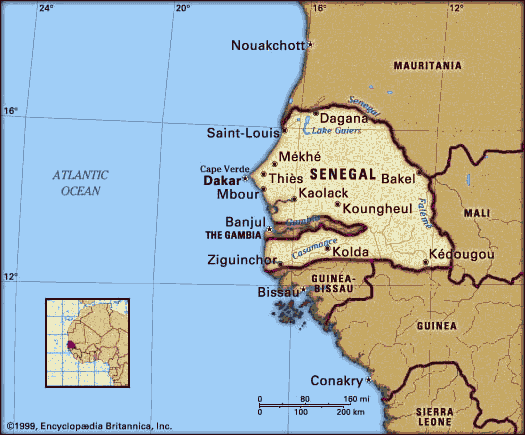

■ #1623. セネガルの多言語市場 --- マクロとミクロの社会言語学 [map][sociolinguistics][bilingualism]

アフリカの北西部,大西洋に面する Senegal は,周囲の国々の例にもれず多言語国家である.公用語はフランス語だが,この国は「#401. 言語多様性の最も高い地域」 ([2010-06-02-1]) で取り上げた多様性指数 (diversity index) でいえば0.775という高い値を示し,土着の言語に限っても37の言語が,約1千万人の人口によって話されている.諸言語の詳細については,Ethnologue の Senegal を参照されたい.

この国の南西部に Ziguinchor という町がある.この「寄港市場」の多言語状況について,社会言語学のミクロとマクロな視点から迫った興味深い調査がある(カルヴェ,pp. 142--46).この町の市場の商人の間では10以上の言語が話されている.主立った母語の内訳は,Jola (35%), Wolof (26%), Mandinka (16%), Fula (11%), Serer (4%), Balanta (5%), その他 (5%) という分布だった.しかし,これらの言語は社会言語学的に対等な地位にあるわけではない.Fula と Mandinka はこの地方の土着の言語だが,都市部における土着の言語としては Jola のほうが支配的である.また,Wolof 語は,経済的に成功した Wolof 商人がこの地にもたらした媒介言語であり,国内で最大の権威をもっている.

諸言語に関するこのようなマクロ社会言語学的状況は,個々の商人のもつ言語レパートリーにも反映されており,彼らの日々の商売にも影響を及ぼしている.この市場において各商人は1?7つの言語を操るが,1つのみ話す商人が最も多く,次に2つ,3つとおよそ予想通りに漸減してゆく.ところが,話者の母語別にいくつの言語を話すかを整理すると,非対称な分布が明らかになる.

(1) Native Jora speakers ---------------------------------------------------------------------- 1 language (23): *********************** 2 languages (17): ***************** 3 languages (15): *************** 4 languages (2): *** 5 languages (5): ***** 6 languages (0): 7 languages (0): ---------------------------------------------------------------------- (2) Native Wolof speakers ---------------------------------------------------------------------- 1 language (25): ************************* 2 languages (7): ******* 3 languages (5): ***** 4 languages (5): ***** 5 languages (5): ***** 6 languages (0): 7 languages (0): ---------------------------------------------------------------------- (3) Native Mandinka speakers ---------------------------------------------------------------------- 1 language (1): * 2 languages (6): ****** 3 languages (4): **** 4 languages (8): ******** 5 languages (5): ***** 6 languages (3): *** 7 languages (1): * ---------------------------------------------------------------------- (4) Native Fula speakers ---------------------------------------------------------------------- 1 language (0): 2 languages (7): ******* 3 languages (5): ***** 4 languages (5): ***** 5 languages (5): ***** 6 languages (1): * 7 languages (2): ** ----------------------------------------------------------------------

(2) Wolof 商人の半数以上が Wolof のみを話す単一言語話者であるのに対し,(4) Fula 商人は全員が多言語話者である.(3) Mandinka 商人の約3割が4言語話者であり,(1) Jora 商人の約4割が Jora のみを話して商売している.国内で Wolof の言語圏が日増しに拡大しているマクロな状況と,市場の商売において Wolof が勢力を誇っているミクロな現状とが一致しているのがわかるだろう.一方,Fula は立場の弱い言語であり,外部の者によって話されることが事実上なく,その母語話者は媒介言語を習得せざるを得ない状況が見て取れる.

「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]) で触れた通り,社会言語学のマクロな視点とミクロな視点とは分けてとらえずに,補完的に考える方が有益だろう.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),萩尾 生(訳) 『社会言語学』 白水社,2002年.

2013-08-29 Thu

■ #1585. 閉鎖的な共同体の言語は複雑性を増すか [suppletion][social_network][sociolinguistics][language_change][contact][accommodation_theory][language_change]

Ross (179) によると,言語共同体を開放・閉鎖の度合いと内部的な絆の強さにより分類すると,(1) closed and tightknit, (2) open and tightknit, (3) open and tightloose の3つに分けられる(なお,closed and tightloose の組み合わせは想像しにくいので省く).(1) のような閉ざされた狭い言語共同体では,他の言語共同体との接触が最小限であるために,共時的にも通時的にも言語の様相が特異であることが多い.

閉鎖性の強い共同体の言語の代表として,しばしば Icelandic が取り上げられる.本ブログでも,「#430. 言語変化を阻害する要因」 ([2010-07-01-1]), 「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]), 「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」 ([2011-11-10-1]) などで話題にしてきた.Icelandic はゲルマン諸語のなかでも古い言語項目をよく保っているといわれる.social_network の理論によると,アイスランドのような,成員どうしが強い絆で結ばれている,閉鎖された共同体では,言語変化が生じにくく保守的な言語を残す傾向があるとされる.しかし,そのような共同体でも完全に閉鎖されているわけではないし,言語変化が皆無なわけではない.

では,比較的閉鎖された共同体に起こる言語変化とはどのようなものか.Papua New Guinea 島嶼部の諸言語の研究者たちによると,閉鎖された共同体では,言語変化は複雑化する方向に,また周辺の諸言語との差を際立たせる方向に生じることが多いという (Ross 181) .具体的には異形態 (allomorphy) や補充法 (suppletion) の増加などにより言語の不規則性が増し,部外者にとって理解することが難しくなる.そして,そのような不規則性は,かえって共同体内の絆を強める方向に作用する.このことは「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1]) で引き合いに出した accommodation_theory の考え方とも一致するだろう.補充法の問題への切り口として注目したい.

閉鎖された共同体の言語における複雑化の過程は,Thurston という学者により "esoterogeny" と名付けられている.この過程に関して,Ross (182) の問題提起の一節を引用しよう.

In a sense, these processes, which Thurston labels 'esoterogeny', are hardly a form of contact-induced change, but rather its converse, a reaction against other lects. However, as they are conceived by Thurston their prerequisite is at least minimal contact with another community speaking a related lect from which speakers of the esoteric lect are seeking to distance themselves. Thurston's conceptions raises an interesting question: if a community is small, and closed simply because it is totally isolated from other communities, will its lect accumulate complexities anyway, or is the accumulation of complexity really spurred on by the presence of another community to react against? I am not sure of the answer to this question.

"esoterogeny" の仮説が含意するのは,逆のケース,すなわち開かれた共同体では,言語変化はむしろ単純化する方向に生じるということだ.関連して,古英語と古ノルド語の接触による言語の単純化について「#928. 屈折の neutralization と simplification」 ([2011-11-11-1]) を参照されたい.

・ Ross, Malcolm. "Diagnosing Prehistoric Language Contact." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 174--98.

2013-08-05 Mon

■ #1561. 14世紀,Norfolk 移民の社会言語学的役割 [sociolinguistics][me_dialect][history][geography][demography][geolinguistics]

古英語 West-Saxon 方言の y で表わされる母音が,中英語では方言により i, u, e などとして現われることについては,「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]),「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1]),「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]),「#1434. left および hemlock は Kentish 方言形か」 ([2013-03-31-1]) などの記事で取り上げた.

14世紀後半より書き言葉の標準が徐々に発達していたときに,どの方言形が標準的な形態として最終的に選択されたかにより,現代英語の busy, bury, merry などに見られるような,綴字と発音の種々の関係が帰結してしまった.「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) では「個々の語の標準形がどの方言に由来するかはランダムとしかいいようがない」と述べたが,標準化に際して,現代英語の kin や sin につらなる単語など,大多数が北部・東部に由来する i を反映することになったことは事実である.傾向として i が多かったという事実については,何らかの説明が可能かもしれない.

この問題について,地村 (33--35) は G. Kristensson ("Sociolects in 14th-Century London." Nonstandard Varieties of Language: Papers from the Stockholm Symposium 11--13 April 1991. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1994. 103--10) の議論に拠りながら,14世紀のロンドンに流入した Norfolk 出身の人々が担っていた社会言語学的な役割を指摘している.14世紀初頭のロンドンへの移民リストのなかで,Norfolk 出身者がトップの座を占めていた.Norfolk からの著しい人口流入は少なくとも1360年までは続いており,これらの Norfolk 移民は主として行政や商業に関する職業に就いていたため,ロンドンにおいて社会的に優勢な集団を形成していたと考えられる.そして,彼らの社会的な地位とともに,彼らが故郷からもってきた北部・東部系の i の地位も上昇し,最終的にロンドンにおいて威信ある発音として受け入れられたのではないかという.

ロンドンにいるノーフォーク出身の人々は人口の上層部,つまり行政方面で影響を与える商人の階級を形成したことがわかる.彼らの方言は次の点でロンドンの地方言とは逸脱していた.OE /y(:)/ に対して /i(:)/,stret におけるように OE /æ:/ に対して /ɛ:/ または /e:/,fen におけるように OE /e/ に対して /e/,milk におけるように OE /eo/ に対して /i/,flax, wax のような語では /a/,old, cold のような語では /ɔ:/,fen, fair のような語では /f-/ である.ロンドン英語におけるこの変種は14世紀前半に生じて,14世紀後半では重要な社会方言として目立つようになったと言っても過言ないであろう.この英語は,裕福な商人の階級の属する人達によって使用され,恐らく格式の高い方言となり,フランス語とラテン語が公用語の地位を失った時,(政府の)官庁で使われた模範的な言語となった.政府高官の多くはノーフォークの移住民集団に所属していたように思われる.(地村,pp. 33--35)

では,なぜ Norfolk からの移民がこの時期これほどまでに著しかったのだろうか.1つには,この地域がイングランドで最も人口密度の高い地域であったことが挙げられる.しかし,より重要なことは,Norfolk 人の多くが,イングランドに大きな富をもたらす羊毛産業に従事していたことである.さらに,Norfolk は古英語後期からの歴史的事情によりスカンディナヴィア系の人口を多く抱えており,農民は他の地域の農奴 (villein) よりも自由な地位を有していたために,産業活動の発達と商人階級の勃興が促されたという事情もあったろう.

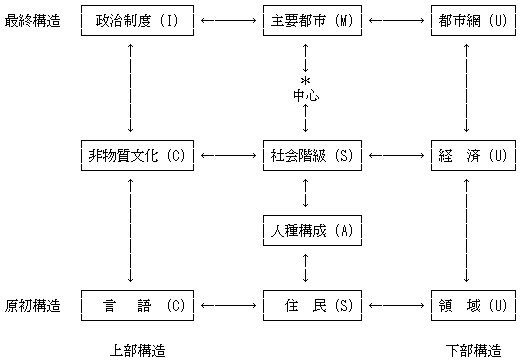

以上のような人口分布,経済活動,歴史的条件が相俟って,Norfolk 方言がロンドンにおいて幅を利かせることとなったということが事実だとすれば,これはまさに「#1543. 言語の地理学」 ([2013-07-18-1]) の話題だろう.その記事の終わりに示した「エスニーの一般的特徴」の図において枠で囲ったキーワードのほとんどが,上の議論に関与している(すなわち,言語,領域,住民,経済,社会階級,都市網,主要都市,政治制度).

・ 地村 彰之 『チョーサーの英語の世界』 溪水社,2011年.

2013-07-31 Wed

■ #1556. U or non-U [sociolinguistics][bre][variation]

社会階級によって言語使用に差があることは,社会言語学の得意とする話題である.本ブログでも折に触れて取り上げてきた話題だが,いくつかの記事へのリンクを「#1504. 日本語の階層差」 ([2013-06-09-1]) の冒頭に張ったので,参照されたい.

現代イギリス英語における社会階級の差に関する議論で,とりわけ論争の的になったのは,イギリスの言語学者 Ross による U(pper) vs non-U(pper) という区別である.最もよく知られているのは,食卓用ナプキンを指示する table-napkin と serviette の例だろう.上流階級は前者を用い,非上流階級は後者を用いると言われる.語彙の選択が,生まれ育ちによる品や,洗練と粗野の問題に関わってくるというのだから,人々の関心の対象となるのも無理からぬことだった.

Ross (3) は,次のように述べ,議論を巻き起こした.

Today, in 1956, the English class-system is essentially tripartite---there exist an upper, a middle, and a lower class. It is solely by its language that the upper class is clearly marked off from the others. In times past (e.g. in the Victorian and Edwardian periods) this was not the case. But, today, a member of the upper class is, for instance, not necessarily better educated, cleaner, or richer than someone not of this class. Nor, in general, is he likely to play a greater part in public affairs, be supported by other trades or professions, or engage in other pursuits or pastimes than his fellow of another class.

つまり,現在のイギリスでは,階級差は,事実上,言語使用によってのみ標示されるという.社会言語学では社会的な区分と言語的な差異の対応を調査し,両者の入り組んだ相互関係を考察しようと腐心しているのだが,Ross は後者が前者を決定しているのだと平然と断じたわけである.そう簡単な問題ではないはずだが,人々の興味を引きつけるには十分だった.

Ross は書き言葉と話し言葉における U vs non-U を区別し,後者では発音と語彙(表現)の U vs non-U をさらに区別しているが,以下では語彙(表現)における U と non-U の対立を示す例を列挙しよう (20--24) .なお,いずれかの変種に対応表現がない場合も多々ある.

| U | non-U |

|---|---|

| jerry, pot | article |

| have one's bath | take a bath |

| civil | |

| bus | coach |

| stays | corsets |

| counterpane | coverlet |

| salt-cellars, pepper-pots | cruet |

| crust, crumb | |

| civilized | cultivated, cultured |

| Have some more tea? | How is your cup? |

| bike, bicycle | cycle |

| dinner | evening meal |

| dinner jacket, short coat, etc. | dress-suit |

| excuse my glove | |

| greatcoat, topcoat | |

| vegetables | greens |

| They've a very nice house | They've a lovely home |

| riding | horse-riding |

| I was very sick on the boat | I was very ill on the boat |

| knave | jack |

| la-di-da | |

| hall, dining-room | lounge |

| mad | mental |

| a matter of business | |

| If you don't mind my mentioning it | |

| looking-glass | mirror |

| writing-paper | note-paper |

| What?, Sorry! | Pardon! |

| pass a (nasty) remark | |

| Pleased to meet you. | |

| posh | |

| jam | preserve |

| wireless | radio |

| rude | |

| table-napkin | serviette |

| work for an exam | study for an exam |

| master, mistress | teacher |

| lavatory-paper | toilet-paper |

| rich | wealthy |

21世紀の現在となっては,これらの表現が階級変種を表わすものという認識は薄まってきているだろう.階級差というよりは,文体差,英米差,時代差といった次元の問題へ切り替わってきているようにも思われる.

Crystal (364) によると,Ross の論文を含めた Nancy Mitford 編 Noblesse Oblige は,出版後の1ヶ月で3刷りしたというから,驚くほどの反響があったことになる.実にイギリスらしい論争である.

・ Ross, Alan. "U and non-U." Noblesse Oblige. Ed. Nancy Mitford. Oxford: OUP, 1956. 3--28.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2013-07-22 Mon

■ #1547. 言語の社会的属性7種 [sociolinguistics][standardisation][purism][prescriptive_grammar][language_equality]

すべての言語は言語的にはほぼ平等といってよいが,社会的には優劣があるのが現実である.では,社会的な優劣は何によって決まるのか.例えば,ある言語の標準化された変種と,いわゆる方言と呼ばれる非標準的な変種とを比べれば,前者のほうが価値が高いとみなされるので,標準化されている程度が重要らしいとわかるが,同じ程度に標準化されている英語とウェールズ語とを比べた場合に英語のほうが社会的な立場がはるかに高いのは何によるのか.母語話者がいないにもかかわらず,根強くラテン語に価値が置かれているのはなぜかという問題も,標準化の程度という基準だけでは測ることができない.

言語の社会的な価値に関わる7つの属性が提案されている.1976年に Bell が提案したもので,Wardhaugh (31--39) が解説しているので,それを要約しよう.7つの属性とは,standardization, vitality, historicity, autonomy, reduction, mixture, de facto norms である.

(1) standardization: 言語が標準化,規範化されている程度.標準語は,通常,文法書・辞書・文学を伴っており,社会的,文化的,政治的な統合の象徴として機能する.通常,教育において用いられる言語でもある.英語については,「#1396. "Standard English" とは何か」 ([2013-02-21-1]) を参照.

(2) vitality: 活発な言語共同体が存在しているか否か.英国において Manx や Cornish のようなケルト系言語はすでに死語となっており,自然な話者共同体は存在しないので,vitality がないということになる.古典ギリシア語やラテン語も母語話者が事実上いないので vitality はないといえるが,これらの古典語は現代にも文化的な影響力をもっているために,Manx や Cornish の場合とは区別すべきだろう.

(3) historicity: その言語共同体が長い歴史を共有していると感じている程度.アラビア語や中国語の諸変種の話者は,長い歴史を有する各々の言語に権威を認めるだろう.言語は,輝かしい伝統と結びつけられることによって社会的な価値を帯びる.

(4) autonomy: 他の変種から独立しており,自らの資格で言語とみなされる程度.ある変種が独立しているか依存しているかは必ずしも客観的なものではなく,主観的な感じ方の問題であることも多い.この基準については,「#1522. autonomy と heteronomy ([2013-06-27-1]) および「#1523. Abstand language と Ausbau language」 ([2013-06-28-1]) の記事を参照.

(5) reduction: 使用や機能が縮小している程度.(4) に対立する概念である heteronomy にも近い.例えば,ピジン語などは果たしうる言語機能の種類が標準語に比べて少ない.

(6) mixture: 言語が混合しており非純粋である程度.純粋主義的な言語観をもつ人々にとって,他言語からの借用語彙が多い変種は,価値の低い堕落した変種に見える.典型的には,ピジン語は価値が低く見られがちである.

(7) de facto norms: 話者が言語の規範に従おうとする程度.言語には正しい話し方と誤った話し方があると考える規範主義の強さ.

これらは,話者が言語に対して抱く評価の基準と言い換えてもよいだろう.

「言語」と呼ばれる社会的価値の高い変種であれば常に7つの属性について合格点をもっている,というわけではない.変種ごとに各属性の値は異なるのが普通だろうし,合格点以上の値をもつ属性の数と種類もまちまちだろう.属性と値の組み合わせの総合点が相対的に高い変種が,社会的に価値ある変種とみなされやすく,「言語」と呼ばれやすいということだと考えられる.なお,この7属性は,「#1519. 社会言語学的類型論への道」 ([2013-06-24-1]) に掲げた表のなかで列挙した言語の社会言語学的な属性と,部分的に比較できる.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-07-21 Sun

■ #1546. 言語の分布と宗教の分布 [religion][sociolinguistics][christianity][geolinguistics][map][buddhism][hebrew]

言語と宗教の関係の深さについては,多くの説明を要さないだろう.古今東西,人間集団はしばしば言語と宗教とをひとまとめにして暮らしてきた.宗教がもたらす言語的影響が甚大であることは,英語史と日本語史からの1例だけをとっても,「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) で述べた如く明らかである.英語については,語彙という目につきやすいレベルにおいて,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) で示した通り,キリスト教の影響は濃厚である.

言語の体系から言語の分布へと視点を移しても,宗教の関与は大きい.宗教を隔てる線がそのまま言語を隔てる線になっている例は少なくない.昨日の記事「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]) の最後で触れたように,Serbo-Croatian という方言連続体をなす言語が Serbian と Croatian の2言語へ分裂したのは,前者のギリシャ正教と後者のカトリック教との宗教的対立が言語的対立へと投影された結果として理解できる(さらに,事実上同じ言語でありながら,イスラム教徒による Bosnian も3つ目の「言語」として認知されつつある).インド北部とパキスタンでは,互いに理解可能な Hindustani 口語方言が,ヒンズー教とイスラム教の対立に基づき,Hindi と Urdu という異なる2言語へと分けられている.キプロス島では,ギリシア語話者集団とトルコ語話者集団が,それぞれギリシャ正教徒とイスラム教徒に対応している.

地理的に離散して分布しているにもかかわらず,宗教を同じくするがゆえにそれと結びつけられる言語が保たれたり,あらたに採用されたりするケースもある.例えば,インドで最南端にまで存在するイスラム教徒の諸集団が,元来,非印欧語族系のタミール語などの環境におかれていたにもかかわらず,自発的かつ組織的に印欧語である Urdu へと言語を交替させた例がある(ブルトン,pp. 75--76).2000年ものあいだ離散していたユダヤの民が,イスラエル建国とともに,口語としては死語となっていたヘブライ語を蘇らせたが,その大きな原動力はユダヤ教の求心力だった.

宗教の拡大とともにその担い手となる言語も拡大するということは,ヨーロッパにおけるキリスト教とラテン語,イスラム世界におけるアラビア語,東アジアにおける仏教と中国語など,多くの例がある.しかし,縮小した言語が宗教的な求心力により延命され,保持されるような例もある.分割以降のポーランドでカトリック教会がポーランド語を使用し続けたことは,ポーランド語の存在感を保つことに貢献したし,フランドル地方におけるオランダ語のフランス語に対する地位向上も,聖職者の活動によって可能となった.

しかし,上記のように関連の深さを理解する一方で,言語と宗教とが必然的な関係ではないことも強調しておく必要がある.移住民の多い社会にあっては,祖先の宗教は保っているものの,祖先の言語は失い,移住先の優勢な言語へ乗り換えているケースが少なくない.例えば,米国のユダヤ教徒やイスラム教徒を思い浮かべればよい.

言語と宗教は関連は深いが,その関連は必然的ではない.両者がどのように依存し,どのように独立しているのかという問題は,「#1543. 言語の地理学」 ([2013-07-18-1]) の取り組むべき課題の1つだろう. *

・ ロラン・ブルトン 著,田辺 裕・中俣 均 訳 『言語の地理学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

2013-07-20 Sat

■ #1545. "lexical cleansing" [sociolinguistics][lexicology][purism][language_planning][inkhorn_term]

標題は "ethnic cleansing" を想起させる不穏な用語である.ある言語から借用語を一掃しようとする純粋主義の運動であり,ときに政治性を帯び,言語政策として過激に遂行されることがある.日本語でも横文字の過剰な使用をいぶかる向きはあるし,英語でもかつてルネサンス期にインク壺語 (inkhorn_term や "oversea language" ([2013-03-08-1]の記事「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」を参照)に対抗して本来語へ回帰しようとする純粋主義が現われた([2013-03-07-1]の記事「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」を参照).しかし,日本語でも英語でも,体系的に借用語を一掃し,本来語へ置き換えるような社会運動へと発展したことはなかった.

ところが,トルコでは lexical cleansing が起こった.そして,現在も進行中である.カルヴェ (96--100) に,トルコにおける「言語革命」が紹介されている.第1次世界大戦後のトルコの祖国解放運動の指導者にしてトルコ共和国の初代大統領となった Mustafa Kemal Atatürk (1881--1938) は,共和国の創設 (1923) に伴い,トルコ文語の改革を断行した.まず,Kemal は,オスマン帝国の痕跡を排除すべくアラビア文字からローマ字への切り替えを断行した.続けて,当時のトルコ文語がアラビア語やペルシア語の語彙要素を多分に含む学者語となっていたことから,語彙の体系的なトルコ語化を画策した.

アラビア語やペルシア語の語彙要素を浄化すべくトルコ新体制が最初に行なったことは,トルコ語研究学会に,広い意味でのトルコ語の語彙集を作成させるということだった.広い意味でのトルコ語とは,チュルク諸語族に属する新旧のあらゆる言語を念頭においており,オルホン銘碑の言語,トルキスタン,コーカサス,ヴォルガ,シベリアで話される現代語,ウイグル語やチャガタイ語,アナトリア語やバルカン語諸方言を含んでいた.古語を掘り起こし,本来語要素を複合し,目的のためには時に語源を強引に解釈したりもした.おもしろいことに,ヨーロッパ語からの借用は,アラビア・ペルシア要素の排除という大義のもとに正当化されることがあった.トルコ新体制は,強い意志と強権の発動により,lexical cleansing を行ない,純正トルコ語を作り出そうとしたのである.

トルコのほかに,類例として Serbo-Croatian における語彙浄化が挙げられる.1990年代前半の旧ユーゴ解体に伴い,それまで Serbo-Croatian と呼ばれていた言語が,民族・文化・宗教という分裂線により Serbian と Croatian という異なる言語へ分かれた.以降,互いの言語を想起させる語彙を公的な場から排除するという lexical cleansing の政策がとられている.なお,北朝鮮でも,中国語の語彙と文字を排除する純血運動が主導されている.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-07-18 Thu

■ #1543. 言語の地理学 [geolinguistics][geography][sociolinguistics][demography][language_shift][language_death][world_languages][terminology]

ブルトンの『言語の地理学』を読み,地理学の観点から言語を考察するという新たなアプローチに気づかされた.言語における地理的側面は,方言調査,言語変化の伝播の理論,言語圏 (linguistic area; see [2012-12-01-1]) の研究などで前提とはされてきたが,あまりに当然のものとみなされ,表面的な関心しか払われてこなかったといえるかもしれない.このことは,「#1053. 波状説の波及効果」 ([2012-03-15-1]) の記事でも触れた.

言語の地理学,言語地理学,地理言語学などと呼び方はいろいろあるだろうが,これはちょうど言語の社会学か社会言語学かという区分の問題に比較される.Trudgill (56) の用語集で geolinguistics を引いてみると,案の定,この呼称には2つの側面が区別されている.

(1) A relatively recent label used by some linguists to refer to work in sociolinguistics which represents a synthesis of Labovian secular linguistics and spatial dialectology. The quantitative study of the geographical diffusion of words or pronunciations from one area to another is an example of work in this field. (2) A term used by human geographers to describe modern quantitative research on geographical aspects of language maintenance and language shift, and other aspects of the spatial relationships to be found between languages and dialects. An example of such work is the study of geographical patterning in the use of English and Welsh in Wales. Given the model of the distinction between sociolinguistics and the sociology of language, it might be better to refer to this sort of work as the geography of language.

伝統的な方言研究や言語変化の伝播の研究では,言語項目の地理的な分布を明らかにするという作業が主であるから,それは「地理言語学」と呼ぶべき (1) の領域だろう.一方,ブルトンが話題にしているのは,「言語の地理学」と呼ぶべき (2) の領域である.後者は,民族や宗教や国家や経済などではなく言語という現象に焦点を当てる地理学である,といえる.

言語の地理学で扱われる話題は多岐にわたるが,その代表の1つに,「#1540. 中英語期における言語交替」 ([2013-07-15-1]) で具体的にその方法論を適用したような言語交替 (language shift) がある.また,失われてゆく言語の保存を目指す言語政策の話題,言語の死の話題も,話者人口の推移といった問題も言語の地理学の重要な関心事だろう.世界の諸言語の地理的な分布という観点からは,先述の言語圏という概念も関与する.諸文字の地理的分布も同様である.

ブルトンが打ち立てようとしている言語の地理学がどのような性格と輪郭をもつものなのか,直接ブルトンに語ってもらおう.

結局,地理学者は,社会史学的・経済学的な次元の人文現象と言語とのあいだの空間的相関関係の確立に習熟しているのである.そして中でも,自然環境や生物地理的環境との相関関係はお手のものである.言語が,自然環境に直接働きかけるものでない以上,言語については本来の生態学を語ることはできない.しかしすべての言語は,住民の中に独自の分布を示しており,住民は言語の環境でもある.したがってまた共通の言語を備えた人間集団の生態学が存在するのである.そしてある文化的特徴――言語――がある一つの環境――またはいくつかの環境――の中で,他の文化的・社会的・経済的特質と同様の,あるいは異なったしかたで,どのように拡大しどのように維持されどのように定着できたかを明らかにするには,地理学者はまさに資格十分である.(29--30)

実際にはブルトンは,言語の地理学を,さらに大きな文化地理学へと結びつけようとしている.

自然現象と文化現象の2つの領域を厳密に分けることによってのみ,人種や人類学的圏域のような概念を理解し利用することが可能となり,これら人種圏の範囲と文化的な集合体の範囲とを比較することができる.この文化的集合体の中でも,言語的,宗教的,政治的属性といった異なる次元のあいだの相違は,長いあいだ,より明確に認識されてきた.そこからエスニー(民族言語的共同体)や信仰社会集団や国家といったような,それぞれの区別に対応する共同体や構造についての認識が派生してきたのである./文化の諸特徴の地理学から,われわれはいまや文化それ自体の地理学へと近づくことができる.すなわち,社会の言語的・宗教的・歴史政治的な遺産を結びつけ,そして思考と仲間意識との個性的な諸体系を生みだすような文化の集合体に関する地理学へ,である.この文化地理学はそれゆえに,大きなあるいは社会全体の人間集団を見極めることを目的とする.これらの集団は,場合に応じて部族,エスニー,国家,大文明の一大単位などと同列視されるのである.地理学者はこれらの集団の生態学を,その内部運動,偶発的な相互依存,さらにそれらの機能的な階層性,依存度または支配度,文化の受容と放棄といった個別的または集団的な現象による浸透力などの側面から研究する.経済活動の優先性が一般に認められている世界では,文化地理学は社会の中で経済人の反対の側に生きいきと存在しているものを見分けるという使命を帯びているのである.(32--33)

要するに,ブルトンの姿勢は,社会における言語という大局観のもとで言語の地理的側面に焦点を当てるということである.以下は,その大局観と焦点の関係を図示したものである(ブルトン,p. 47,「エスニーの一般的特徴」).言語の社会学や社会言語学のための見取り図としても解釈できる.

なお,上の引用文で用いられているエスニーという概念と用語については,「#1539. ethnie」 ([2013-07-14-1]) を参照.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ ロラン・ブルトン 著,田辺 裕・中俣 均 訳 『言語の地理学』 白水社〈文庫クセジュ〉,1988年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow