2017-02-19 Sun

■ #2855. 世界の諸言語における冠詞の分布 (1) [article][typology][indo-european][linguistic_area][world_languages][word_order]

英語学習において冠詞ほど習得の難しい項目はないと言われる.確かに,どのような場合に冠詞が必要あるいは不要かを的確に判断することは困難である.母語たる日本語に冠詞という語類がないだけに,類推が利かないという事情もある.冠詞とは何なのかという問題は英語学で盛んに考察されてきたし,冠詞の発達についても英語史でしばしば論じられてきたが,いまだに問題は残っている(「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]),「#156. 古英語の se の品詞は何か」 ([2009-09-30-1]),「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) などの記事を参照).

山本 (136--39) によれば,世界の諸言語を見渡すと,冠詞という言語形式はそれほど広く見られるわけでもない.まずは印欧語族を覗いてみよう.もともと印欧祖語には冠詞は見られず,紀元前の印欧諸語にも,古典ギリシア語で定冠詞が発達したのを除けば,冠詞は存在しなかった.紀元5世紀以降になるとアルメニア語やアイルランド語に冠詞が現われ,さらに後にロマンス語派,ゲルマン語派,島嶼ケルト語派,バルカン言語連合でも冠詞が発達した(バルカン言語連合では後置定冠詞が発達したことについては「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]) を参照).アジアの印欧諸語では,ベンガル語,アッサム語,オリヤ語,シンハラ語などで接尾辞化した冠詞が見られる程度である.

印欧語族の外を見渡すと,ユーラシア大陸において,セム系のヘブル語,アラビア語,アラム語や,その他ハンガリー語,モルドビン語,バスク語,一部のコーカサス諸語にもみられるが,地理的には限定されている.一方,アフリカ大陸では,定冠詞をもつ言語ともたない言語が入り交じっているが,全体としては冠詞がよく現われる地域といえる.オセアニア地域では,オーストラリア諸語やパプア諸語には冠詞がないが,オーストロネシア諸語には,冠詞をもつ言語群が,主として動詞初頭語順が支配的な地域において確認される.台湾,フィリピン,ミクロネシア,ソロモン諸島,ニューカレドニア島,フィジー諸島,ポリネシアなどの言語だ.ほかに,やはり動詞初頭語順をもつマダガスカル島のマラガシ語にも冠詞がある.アメリカ大陸に目を向けると,冠詞をもつ言語は比較的少ないが,北太平洋沿岸のセイリッシュ諸語,中米のシエラ・ポポルカ語,マヤ諸語やオトミ諸語の一部などに見られる.

以上のように言語名を挙げていくと,冠詞をもつ言語が多いように錯覚するかもしれないが,数千ある言語のなかでは小さな部分集合をなすにすぎない.英語や主要なヨーロッパ諸語にあるからといって,決して普遍的な言語形式ではないということ銘記しておきたい.

・ 山本 秀樹 「言語にとって冠詞とは何か」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.136--41頁.(2003年10月号より再録.)

2016-12-12 Mon

■ #2786. 世界言語構造地図 --- WALS Online [web_service][syntax][evolution][typology][word_order]

The World Atlas of Language Structures (WALS Online) というサイトがある.世界中の多くの言語を様々な観点から記述したデータベースに基づき,その地理的分布を世界地図上にプロットしてくれる機能を有するツールである.進化人類学の成果物として提供されており,進化言語学や言語類型論にも貢献し得るデータベースとなっている.

検索できる言語的素性の種類は豊富で,音韻,形態,統語,語彙と多岐にわたる.表をクリックしていくことで,簡単に分布図を表示してくれるという優れものだ.素性を組み合わせて分布図を示すこともでき,素性間の相関関係を探るのにも適している.例えば,VO/OV 語順と接置詞 (adposition) 語順の相関について,Feature 83A と 85A を組み合わせると,こちらの分布図が得られる.青と黄緑のマークが目立つが,青は日本語型の「OV語順かつ後置詞使用」を示す言語,黄緑は英語型の「VO語順かつ前置詞使用」を示す言語である.同じように VO/OV と NA/AN の素性 (Feature 83A と 87A) の組み合わせで地図を表示させることもできる(こちら).なお,この2つの例は,名古屋大学を中心とする研究者の方々により出版された『文法変化と言語理論』のなかの若山論文で参照され,論じられているものである.

いろいろな素性を,単体で,あるいは組み合わせで試しながら遊べそうだ.WALS Online は,本ブログでは「#1887. 言語における性を考える際の4つの視点」 ([2014-06-27-1]) でも触れているので,ご参照を.

・ 若山 真幸 「言語変化における主要部媒介変数の働き」『文法変化と言語理論』田中 智之・中川 直志・久米 祐介・山村 崇斗(編),開拓社.294--308頁.

2016-07-02 Sat

■ #2623. 非人称構文の人称化 [impersonal_verb][reanalysis][verb][syntax][word_order][case][synthesis_to_analysis]

非人称動詞 (impersonal_verb) を用いた非人称構文 (impersonal construction) については,「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) その他の記事で取り上げてきた.後期中英語以降,非人称構文はおおむね人称構文へと推移し,近代以降にはほとんど現われなくなった.この「非人称構文の人称化」は,英語の統語論の歴史において大きな問題とされてきた.その原因については,通常,次のように説明されている.

中英語の非人称動詞 like(n) を例に取ろう.この動詞は現代では「好む」という人称的な用法・意味をもっており,I like thee. のように,好む主体が主格 I で,好む対象が対格(目的格) you で表わされる.しかし,中英語以前には(一部は初期近代英語でも),この動詞は非人称的な用法・意味をもっており Me liketh thee. のように,好む主体が与格 Me で,好む対象が対格 thee で表わされた.和訳するならば「私にとって,あなたを好む気持ちがある」「私にとっては,あなたは好ましい」ほどだろうか.好む主体が代名詞であれば格が屈折により明示されたが,名詞句であれば主格と与格の区別はすでにつけられなくなっていたので,解釈に曖昧性が生じる.例えば,God liketh thy requeste, (Chaucer, Second Nun's Tale 239) では,God は歴史的には与格を取っていると考えられるが,聞き手には主格として解されるかもしれない.その場合,聞き手は liketh を人称動詞として再分析 (reanalysis) して理解していることになる.非人称動詞のなかには,もとより古英語期から人称動詞としても用いられるものが多かったので,人称化のプロセス自体は著しい飛躍とは感じられなかったのかもしれない.Shakespeare では,動詞 like はいまだ両様に用いられており,Whether it like me or no, I am a courtier. (The Winters Tale 4.4.730) とあるかと思えば,I like your work, (Timon of Athens 1.1.160) もみられる(以上,安藤,p. 106--08 より).

以上が非人称構文の人称化に関する教科書的な説明だが,より一般的に,中英語以降すべての構文において人称構文が拡大した原因も考える必要がある.中尾・児馬 (155--56) は3つの要因を指摘している.

(a) SVOという語順が確立し,OE以来動詞の前位置に置かれることが多かった「経験者」を表わす目的語が主語と解されるようになった.これにはOEですでに名詞の主格と対格がかなりしばしば同形であったという事実,LOEから始まった屈折接辞の水平化により,与格,対格と主格が同形となった事実がかなり貢献している.非人称構文においては,「経験者」を表す目的語が代名詞であることもあるのでその場合には目的格(与格,対格)と主格は形が異なっているから,形態上のあいまいさが生じたとは考えにくいのでこれだけが人称化の原因ではないであろう.

(b) 格接辞の水平化により,動詞の項に与えられる格が主格と目的格のみになったという格の体系の変化が起こったため.すなわち,元来意味の違いに基づいて主格,対格,属格,与格という格が与えられていたのが,今度は文の構造に基づいて主格か目的格が与えられるというかたちに変わった.そのため「経験者」を間接的,非自発的関与者として表すために格という手段を利用し,非人称構文を造るということは不可能になった.

(c) OE以来多くの動詞は他動詞機能を発達させていった.しばしば与格,対格(代)名詞を伴う準他動詞の非人称動詞もこの他動詞化の定向変化によって純粋の他動詞へ変化した.その当然の結果として主語は非人称の it ではなく,人またはそれに準ずる行為者主語をとるようになった.

(c) については「#2318. 英語史における他動詞の増加」 ([2015-09-01-1]) も参照.

・ 安藤 貞雄 『英語史入門 現代英文法のルーツを探る』 開拓社,2002年.106--08頁.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

2016-02-20 Sat

■ #2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達 [auxiliary_verb][syntax][reanalysis][word_order][tense][aspect][perfect][grammaticalisation][agreement][participle][generative_grammar]

標記の問題は,英語歴史統語論ではよく知られた再分析 (reanalysis) の例として,また文法化 (grammaticalisation) の例として取り上げられてきた.以下,中尾・児馬 (110--17) に従って,教科書的な記述を施そう.

古英語では,現代英語の They had their enclosure closed. に相当する「have + 目的語 + 過去分詞」の構文が存在した (þā hīe tō Ðǣm ġemǣre cōmon . . ., þā hæfdon hīe hiera clūsan belocene [Or, ed. Sweet 112/34]) .その構文の意味は現代と異ならず「(目的語)を(過去分詞)の表わす状態としてもつ」ほどであり,目的語と過去分詞は統語的,形態的,意味的に密接な関係にあった.その証拠に,過去分詞は目的語の性・数・格に一致して屈折語尾を伴っていた(上の例では,男性・単数・対格).この段階では,特に新しい時制・相の含意はもっていなかった.

しかし,8世紀末までに,統語的な変異が現われてきた.目的語と過去分詞の位置が逆転した「have + 過去分詞 + 目的語」構文の登場である.新旧の語順はしばらく共存していたものの,それは現代英語のように They had closed their enclosure. と They had their enclosure closed. の意味上の対立を表わすものでは必ずしもなかった.だが,徐々に新しい語順「have + 過去分詞 + 目的語」が多く用いられるようになり,これまで他動詞の過去分詞に限られていたものが自動詞(ただし変異動詞以外)の過去分詞にまで拡がるなどして,「過去分詞+目的語」のつながりよりも「have + 過去分詞」のつながりが意識されるようになった.

中英語に入ると,過去分詞と目的語の関係が薄れて統語形態的な一致は標示されなくなり,「have + 過去分詞」の塊が複合的な述語動詞として捉えられるに至った.この段階で,「have + 過去分詞」は現代英語につながる統語構文として確立したといってよい.しかし,意味的にいえば,いまだ現在時制や過去時制と明確に区別される新しい時制や相が獲得されたわけではなかった.実際,whilom や long ago など過去を表わす副詞と現在完了構文が共起することは,これ以降 Shakespeare 辺りまで続いており,現代英語の現在完了にみられる「現在との関与性」という時制・相の特徴が確立してきたといえるのは16世紀以降である.

この構文の起源と発達を,文法化という観点から図式的に記述すると次のようになる(保坂, p. 14 の図を参考にした).

OE ME ModE

have + NP + pp -----> have + pp + NP -----> have + pp + NP ===> 完了形

所有動詞 助動詞 本動詞

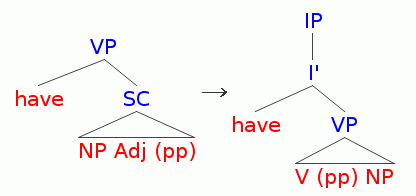

統語ツリーで同じ発達を表現すれば,以下の通り(保坂,p. 149 の構造を参考にした;SC は "Small Clause" を表わす).

完了構造には have 完了だけでなく be 完了もある.後者については,「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]),「#1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認」 ([2014-04-15-1]) を参照.Chaucer の用いた完了形について,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]) も参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2016-02-14 Sun

■ #2484. 「may 祈願文ができるまで」 [word_order][syntax][auxiliary_verb][subjunctive][pragmatics][speech_act][optative][may]

祈願の may について,「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]),「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]),「#2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性」 ([2016-02-08-1]) で扱ってきたが,この問題について,最近,松瀬の論文が公刊された.初期近代英語の may 祈願文の確立は,古英語以来の種々の歴史言語学的な要因が積み重なった結果であり,一朝一夕に成ったものではないという趣旨だ.総合的な視点から同問題に迫った好論である.

議論の詳細には触れないが,松瀬 (82) が「may 祈願文ができるまで」と題する節で図式的に要約した部分を引用する.

a. STAGE 1: OE ?

I wish that NP-Nom[inative]. + V-S[u]BJ[unctive]. 〔従属節〕

... (so) that NP-Nom. + V-SBJ. 〔従属節〕

b. STAGE 2: OE ?

NP-Nom. + V-SBJ. 〔主節〕 ex) God bless you!

X + V-SBJ. + NP-Nom. 〔主節〕 ex) Long live the Queen!

c. STAGE 3: Late OE ?

I wish that NP-Nom. + MAY + Inf[initive]. 〔従属節〕

... (so) that NP-Nom. + MAY + Inf. 〔従属節〕

d. STAGE 4: ME ? *EModE/ME ?

NP-Nom. + MAY/MIGHT + Inf. 〔主節〕 ex) Thy voyce may sounde in mine eres.

*X + NP-Nom. + MAY/MIGHT + Inf. 〔主節〕 ex) from dyssese he may us saue.

X + MAY/MIGHT + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) ai mighte he liven.

Cf. (X) + MOTE + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) mote þu wel færen

Cf. LET + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) late we hine welden his folc ...

e. STAGE 5: EModE ?

MAY + NP-Nom. + Inf. 〔主節〕 ex) May the force be with you!

一連の流れに関わっている要因は,祈願動詞の従属節の法と語順,祈願の接続法を用いた主節の用法,接続法の代用としての助動詞 may の発達,類義の助動詞 motan の祈願用法の影響,let 構文との類推,"pragmatic particle" としての may とその語順の発達,など多数にわたる.これらが複雑に絡み合い,ある1つの特徴ある用法が生まれたというシナリオに,英語史や歴史英語学の醍醐味を感じる.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2016-02-08 Mon

■ #2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性 [pragmatics][syntax][word_order][speech_act][emode][subjunctive][auxiliary_verb][optative][hortative][may]

「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]) の最後で触れたように,may 祈願文と let 勧告文には類似点がある.いずれも統語的には節の最初に現われるという破格的な性質を示し,直後に3人称主語を取ることができ,語用論的には祈願・勧告というある意味で似通った発話行為を担うことができる.最後の似通っている点に関していえば,いずれの発話行為も,古英語から中英語にかけて典型的に動詞の接続法によって表わし得たという共通点がある.通時的には,may にせよ let にせよ,接続法動詞の代用を務める迂言法を成立させる統語的部品として,キャリアを始めたわけだが,そのうちに使用が固定化し,いわば各々祈願と勧告という発話行為を標示するマーカー,すなわち "pragmatic particle" として機能するに至った.may と let を語用的小辞として同類に扱うという発想は,前の記事で言及した Quirk et al. のみならず,英語歴史統語論を研究している Rissanen (229) によっても示されている(松瀬,p. 82 も参照).

The optative subjunctive is often replaced by a periphrasis with may and the hortative subjunctive with let:

(229) 'A god rewarde you,' quoth this roge; 'and in heauen may you finde it.' ([HC] Harman 39)

(230) Let him love his wife even as himself: That's his Duty. ([HC] Jeremy Taylor 24)

Note the variation between the subjunctive rewarde and the periphrastic may . . . finde in (229).

Of these two periphrases, the one replacing hortative subjunctive seems to develop more rapidly: in Marlow, at the end of the sixteenth century, the hortative periphrasis clearly outnumbers the subjunctive, particularly in the 1 st pers. pl. . ., while the optative periphrasis is less common than the subjunctive.

ここで Rissanen は,may と let を用いた迂言的祈願・勧告の用法の発達を同列に扱っているが,両者が互いに影響し合ったかどうかには踏み込んでいない.しかし,発達時期の差について言及していることから,前者の発達が後者の発達により促進されたとみている可能性はあるし,少なくとも Rissanen を参照している松瀬 (82) はそのように解釈しているようだ.この因果関係や時間関係についてはより詳細な調査が必要だが,一見するとまるで異なる語にみえる may と let を,語用(小辞)化の結晶として見る視点は洞察に富む.

関連して祈願の may については「#2256. 祈願を表わす may の初例」 ([2015-07-01-1]) を,勧告の let's の間主観化については「#1981. 間主観化」 ([2014-09-29-1]) も参照.

・ Rissanen, Matti. Syntax. In The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

・ 松瀬 憲司 「"May the Force Be with You!"――英語の may 祈願文について――」『熊本大学教育学部紀要』64巻,2015年.77--84頁.

2016-01-23 Sat

■ #2462. an angel of a girl (2) [metaphor][rhetoric][word_order][syntax][preposition][reanalysis][syntax]

昨日に続いて標題の表現について,Quirk et al. (1284--85) にこの構文が詳説されている.以下に再現しよう.

A special case of prepositional apposition is offered by singular count nouns where the of-phrase is subjective . . ., eg:

the fool of a policeman

an angel of a girl

this jewel of an island

This structure consisting of determiner + noun (N2) + of + indefinite article + noun (N1) is not a regular prepositional postmodification, since N1 is notionally the head, as can be seen in the paraphrases:

The policeman is a fool. [note the AmE informal variant some fool policeman]

The girl is an angel.

This island is a jewel.

The whole part N2 + of + a corresponds to an adjective:

the foolish policeman

an angelic girl

this jewel-like island

The natural segmentation is reflected in variant spellings, as in the familiar AmE expression a hell of a guy (nonstandard spelling: a helluva guy).

In this construction, the determiner of N1 must be the indefinite article, but there is no such constraint on the determiner of N2:

''a'' ─┐ ┌ ''a policeman'' ''the'' │ ''fool of'' │ *''the policeman'' ''this'' │ └ *''policeman'' ''that'' ─┘

Also, N2 must be singular:

?*those fools of policemen

The possessive determiner actually notionally determines N1, not N2:

her brute of a brother ['Her brother was a brute..']

Both N2 and N1 can be premodified:

a little mothy wisp of a man

this gigantic earthquake of a piece of music

a dreadful ragbag of a British musical

this crescent-shaped jewel of a South Sea island

最後の this crescent-shaped jewel of a South Sea island のように,N1 と N2 の両方が前置修飾されているような例では,この名詞句全体における中心がどこなのかが曖昧である.はたして統語的な主要部と意味的な重心は一致しているのか否か.統語と意味の対応関係を巡る共時理論的な問題は残るにせよ,通時的にみれば,片方の足は元来の構造の上に立ち,もう片方は新しい構造の上に立っているかのようであり,その立場を活かした修辞的表現となっているのがおもしろい.

生成文法としては分析が難しく,認知言語学や修辞学としてはこの上ない興味深い構文である.ここに通時的観点をどのように食い込ませていくか,調査しがいのあるトピックのように思われる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2016-01-22 Fri

■ #2461. an angel of a girl (1) [metaphor][rhetoric][word_order][syntax][preposition][reanalysis][syntax]

前置詞 of の用法の1つとして,標題のような例がある.an angel of a girl は意味的に "a girl like an angel" とパラフレーズされ,直喩に相当する表現となる.なぜこのような意味が生じるのだろうか.

ここでの of の用法は広い意味で「同格」 (apposition) といってよい.OED によると,of の語義23に "Between two nouns which are in virtual apposition" とあり,その語義の下に細分化された23bにおいてこの用法が扱われている.

b. In the form of, in the guise of.

The leading noun is the latter, to which the preceding noun with of stands as a qualification, equivalent to an adjective; thus 'that fool of a man' = that foolish man, that man who deserves to be called 'fool'; 'that beast of a place' = that beastly place.

Quot. ?c1200 is placed here by Middle Eng. Dict.; however the of-phrase seems to complement the verb and its object . . . rather than the preceding noun only as in later examples.

[?c1200 Ormulum (Burchfield transcript) l. 11695 Þeȝȝ hallȝhenn cristess flæsh off bræd & cristess blod teȝȝ hallȝenn. Off win.

a1375 William of Palerne (1867) 226 (MED), So fair a siȝt of seg ne sawe he neuer are.

. . . .

1992 Vanity Fair (N.Y.) Feb. 144/3 The Schramsberg offers a whirlwind of a mousse, tasting of lemon and yeast.

MED から取られている例があるので,MED の of (prep.) を参照してみると,同様に "quasi-appositional relationship" 表わす用法として語義19b(b)に "in the form of (sth. or sb.)" とみえる.解釈の分かれる例文もありそうだが,15世紀半ばからの "a faire body of a woman" という明らかな該当例をみると,遅くとも後期中英語には同用法が発達していたことは確かである.

"a faire body of a woman" は元来「ある女性の(姿をした)美しき体」であり,主要部は of の前位置に立つ body のはずだった.ところが,使われ続けるうちに,body of a の塊が全体として後続の名詞 woman を修飾するように感じられるようになってきたのだろう.標題の an angel of a girl でいえば,これは元来「少女の(姿をした)天使」を意味する表現だったと思われるが,angel of a の塊が全体として形容詞 angelic ほどの機能を獲得して,後続の girl にかかっていくものとして統語的に再分析 (reanalysis) された.

一般的にいえば,a [X] of a [Y] の構造において,本来的には [X] が主要部だったが,再分析を経て [Y] が主要部となり,"a [X]-like Y" ほどを意味するようになったものと理解できる.この本来的な構造は,OED では以下のように語義23aにおいて扱われており,現在までに廃義となっている.

†a. In the person of; in respect of being; to be; for. Obs.

The leading noun is the former, of the qualification of which the phrase introduced by of constitutes a limitation; thus 'he was the greatest traveller of a prince', i.e. the greatest traveller in the person of a prince, or so far as princes are concerned. The sense often merges with that of the partitive genitive. . . . .

c1275 (?a1200) Laȝamon Brut (Calig.) (1963) 3434 Þe hǣhste eorles..curen heom enne king of ane cnihte þe wes kene.

c1300 (?a1200) Laȝamon Brut (Otho) 4980 Hadden hii anne heuedling of on heȝe ibore man.

a1470 Malory Morte Darthur (Winch. Coll.) 119 He was a ryght good knyght of a yonge man.

1697 K. Chetwood Life Virgil in Dryden tr. Virgil Wks. sig. *4v, Cæsar..the greatest Traveller, of a Prince, that had ever been.

1748 Ld. Chesterfield Let. 20 Dec. (1932) (modernized text) IV. 1278 Allowed to be the best scholar of a gentleman in England.

しかし,再分析前の23aと後の23bの用法を,文脈から明確に区別することは難しいように思われる.修辞的な観点からみれば,この統語的な両義性こそが新たな認識を生み出しているようにも思われる.結果として,同時に形容詞修飾風でもあり直喩でもあり隠喩でもある不思議な表現が,ここに生まれている.便宜的に an angelic girl とはパラフレーズできるものの,an angel of a girl の与える修辞的効果は大きく異なる.

類似した統語的再分析の例,主要部の切り替わりの例については,「#2333. a lot of」 ([2015-09-16-1]) と「#2343. 19世紀における a lot of の爆発」 ([2015-09-26-1]) を参照.

2016-01-05 Tue

■ #2444. something good の語順 [word_order][adjective][syntax][grammaticalisation][stress][eurhythmy][sobokunagimon]

some-, any-, every-, no- などに -thing, -one, -body のついた複合不定代名詞が形容詞に修飾されるとき,その語順は *good something ではなく,標題のように something good となる.ここで形容詞が後置されるのはなぜだろうか.素朴な疑問ではあるが,歴史的に適切に説明することは案外難しい.

英語史を通じて,形容詞の後置は「#1667. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (1)」 ([2013-11-19-1]),「#1668. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (2)」 ([2013-11-20-1]) で触れたように,必ずしも珍しい現象ではなかった.実際,古英語から中英語を経て近現代英語に至るまで,例には事欠かない.とりわけ中英語以降の特定の表現については,フランス語やラテン語の語順の影響に帰することのできる例も多い.OED の something, n. (and adj.) and adv. の語義 3a によれば,形容詞後置の初例として次の文が与えられている.

1382 Bible (Wycliffite, E.V.) Acts xxiii. 20 Thei ben to sekinge sum thing certeynere [L. aliquid certius].

ここで sum thing certeynere を,ラテン語 aliquid certius の語順を含めての直訳であると評価することは不可能ではない.しかし,いかにも本来語的な要素からなる something good や nothing wrong などに対して一般的に言語接触による説明を適用することは難しいように思われる.

次に,MED の som-thing (phr. & n.) の例を眺めてみよう.古英語末期より,後ろに -es 属格を伴う次のような例が確認される.

・ a1150 (OE) Vsp.D.Hom. (Vsp D.14) 68/35: Synd eac sume steorren leohtbeamede, færlice arisende, & rædlice gewitende, & heo symle sum þing neowes mid heora upspringe gebecnigeð.

・ c1175 (?OE) Bod.Hom. (Bod 343) 62/31: Cristes wundræ þe he wrohte on þisse life..ȝetacnoden þeah sum þing diȝelices.

neowes や diȝelices は機能としては名詞の属格だが,名詞とはいっても形容詞から派生した二次的な名詞である.この点では,フランス語の quelque chose de nouveau のような句における形容詞の後置も想起される.この sum þing neowes のような構造が,後に something new の型へ発展する母型であったとは考えられないだろうか.

今ひとつ考慮すべき視点は,強勢パターンの都合 (eurhythmy) である.元来の sòme thíng という句において第2要素の名詞の機能が形式的になってゆくにつれ,すなわち文法化 (grammaticalisation) してゆくにつれ,機能語としての複合不定代名詞 sómething が新たに生じた.これにより,some と thing の間に別の語が割って入る隙がなくなり,あえて形容詞などで修飾しようと思えば,複合語全体の前か後に置くよりほかなくなった.ここで強勢パターンを考慮に入れると,形容詞を前置した場合には *góod sómething の強強弱となり,後置した場合には sòmething góod の強弱強となる.英語の韻律体系に照らせば,強と弱が交替する形容詞後置の語順のほうが自然だろう.

問題は未解決だが,今のところ,(1) フランス語やラテン語からの影響,(2) sum þing neowes を母型とする発展,(3) 強勢パターンの要請,の3つの視点を考慮に入れておきたい.

2015-10-19 Mon

■ #2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか [onomastics][personal_name][word_order][syntax][metonymy][genitive][preposition][sobokunagimon]

標題は「姓+名」の語順を当然視している日本語母語話者にとって,しごく素朴な疑問である.日本語では「鈴木一郎」,英語では John Smith となるのはなぜだろうか.

端的にいえば,両言語における修飾語句と被修飾語句の語順配列の差異が,その理由である.最も単純な「形容詞+名詞」という語順に関しては日英語で共通しているが,修飾する部分が句や節など長いものになると,日本語では「修飾語句+被修飾語句」となるのに対して,英語では前置詞句や関係詞句の例を思い浮かべればわかるように「被修飾語句+修飾語句」の語順となる.「鈴木家の一郎」は日本語では「鈴木(の)一郎」と約められるが,「スミス家のジョン」を英語で約めようとすると John (of) Smith となる.だが,「の」であれば,*Smith's John のように所有格(古くは属格)を用いれば,日本語風に「修飾語句+被修飾語句」とする手段もあったのではないかという疑問が生じる.なぜ,この手段は避けられたのだろうか.

昨日の記事「#2365. ノルマン征服後の英語人名の姓の採用」 ([2015-10-18-1]) でみたように,姓 (surname) を採用するようになった理由の1つは,名 (first name) のみでは人物を特定できない可能性が高まったからである.政府当局としては税金管理のうえでも人民統治のためにも人物の特定は重要だし,ローカルなレベルでもどこの John なのかを区別する必要はあったろう.そこで,メトニミーの原理で地名や職業名などを適当な識別詞として用いて,「○○のジョン」などと呼ぶようになった.この際の英語での語順は,特に地名などを用いる場合には,X's John ではなく John of X が普通だった.通常 England's king とは言わず the king of England と言う通りである.原型たる「鈴木の一郎」から助詞「の」が省略されて「鈴木一郎」となったと想定されるのと同様に,原型たる John of Smith から前置詞 of が省略されて John Smith となったと考えることができる.(関連して,屈折属格と迂言属格の通時的分布については,「#1214. 属格名詞の位置の固定化の歴史」 ([2012-08-23-1]),「#1215. 属格名詞の衰退と of 迂言形の発達」 ([2012-08-24-1]) を参照.)

原型にあったと想定される前置詞が脱落したという説を支持する根拠としては,of ではないとしても,Uppiby (up in the village), Atwell, Bysouth, atten Oak などの前置詞込みの姓が早い時期から観察されることが挙げられる.「#2364. ノルマン征服後の英語人名のフランス語かぶれ」 ([2015-10-17-1]) に照らしても,イングランドにおけるフランス語の姓 de Lacy などの例はきわめて普通であった.このパターンによる姓が納税者たる土地所有階級の人名に多かったことは多言を要しないだろう.しかし,後の時代に,これらの前置詞はおよそ消失していくことになる.

英語の外を見渡すと,フランス語の de や,対応するドイツ語 von, オランダ語 van などは,しばしば人名に残っている.問題の「つなぎ」の前置詞の振る舞いは,言語ごとに異なるようだ.

2015-07-03 Fri

■ #2258. 諢溷??逍大撫譁? [interrogative][exclamation][tag_question][syntax][word_order][negative]

Hasn't she grown! のような,疑問文の体裁をしているが発話内の力 (illocutionary force) としては感嘆を示す文について考える機会があり,現代英語における感嘆疑問文 (exclamatory question) について調べてみた.以下に Quirk et al. (825) の記述をまとめる.

典型的には,Hasn't she GRÒWN! や Wasn't it a marvellous CÒNcert! のように否定の yes-no 疑問文の形を取り,下降調のイントネーションで発話される(アメリカ英語では上昇調も可).意味的には非常に強い肯定の感嘆を示し,下降調の付加疑問と同様に,聞き手に対して回答というよりは同意を期待している.

否定 yes-no 疑問文ほど頻繁ではないが,肯定 yes-no 疑問文でも,やはり下降調に発話されて,同様の感嘆を示すことができる(アメリカ英語では上昇調も可).ˈAm ˈI HÙNGry!, ˈ Did ˈhe look anNÒYED!, ˈHas ˈshe GRÒWN! の如くである.

統語的には否定であっても肯定であっても,意味としては肯定の感嘆になるというのがおもしろい.統語的な極性が意味的にあたかも中和するかのような例の1つである (cf. 「#950. Be it never so humble, there's no place like home. (3)」 ([2011-12-03-1])) .しかし,Has she grown! と Hasn't she grown! の間には若干の違いがある.否定版は明らかに聞き手に同意や確認を求めるものだが,肯定版は命題を自明のものとみなしており聞き手の同意や確認を求めているわけではないという点である.したがって,自らのことを述べる Am I hungry! などにおいては,同意や確認を求める必要がないために,統語的に肯定版が選ばれる.否定版と肯定版の微妙な差異は,次のようなパラフレーズを通じてつかむことができるだろう.

・ Wasn't it a marvelous CÒNcert! = 'What a marvelous CÒNcert it was!'

・ Has she GRÒWN! = 'She HÀS grown!'

否定版と肯定版とで,発話に際する話者の前提 (presupposition) が関わってくるということである.語用論的にも興味深い統語現象だ.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2015-07-01 Wed

■ #2256. 祈願を表わす may の初例 [word_order][syntax][auxiliary_verb][subjunctive][optative][may]

祈願を表わす助動詞 may の発達過程について「#1867. May the Queen live long! の語順」 ([2014-06-07-1]) で考察した.そこで触れたように,OED によると初例は16世紀初頭のものだが,Visser (1785--86) によれば,稀ながらも,それ以前の中英語期にも例は見つかる.これらの最初期の例では,いずれも may が文頭に来ていないことに注意されたい.

・ c1250 Gen. & Ex. 3283, wel hem mai ben ðe god beð hold!

・ c1425 Chester Whitsun Plays; Antichrist (in: Manly, Spec. I) p. 176, 140, Nowe goo we forthe all at a brayde! from dyssese he may us saue.

・ 1450 Miroure of Oure Ladye (EETS) p. 34, 34, Sonet vox tua in auribus meis, that ys, Thy voyce may sounde in mine eres.

上の最初の例のように,非人称的に用いられる例は後の時代でも珍しくなく,"Wo may you be that laughe now!", "Much good may do you with your note, madam!", そして現代の "Much good may it do you!" などへ続く.

前の記事では,祈願を表わす may の発展の背景には,願望を表わす動詞の接続法の用法と,hope などの動詞に続く従属節のなかでの may の使用があるのではないかと指摘したが,もう1つの伏流として,Visser (1785, 1795) の述べる通り,中英語の助動詞 mote の祈願の用法がある.用例は初期中英語から挙がる,Visser は後期古英語に遡りうると考えている.

・ c1275 Passion Our Lord, in O. E. Misc. 39 Iblessed mote he beo þe comeþ on godes nome

・ c1380 Pearl 397, Blysse mote þe bytyde!

この mote の用法は,MED の mōten (v.(2)) の 7c(b) にも例が挙げられているが,中英語では普通に見られるものである.これが,後に may に取って代わられたということだろう.

なお,過去形 might にも同じ祈願の用法が中英語より見られ,mote と並んで might ももう1つの考慮すべき要因をなすと思われる.MED の mouen (v.(3)) の 4(c) に ai mighte he liven や crist him mighte blessen などの例が挙げられている.

現代英語の may の祈願用法の発達を調査するに当たっては,まず中英語(以前)の mote の同用法の発達を追わなければならない.

・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.

2015-06-08 Mon

■ #2233. 統語的な橋渡しとしての I not say. [negative][syntax][word_order][do-periphrasis][negative_cycle][numeral]

英語史では,否定の統語的変化が時代とともに以下のように移り変わってきたことがよく知られている.Jespersen が示した有名な経路を,Ukaji (453) から引こう.

(1) ic ne secge.

(2) I ne seye not.

(3) I say not.

(4) I do not say.

(5) I don't say.

(1) 古英語では,否定副詞 ne を定動詞の前に置いた.(2) 中英語では定動詞の後に補助的な not を加え,2つの否定辞で挟み込むようにして否定文を形成するのが典型的だった.(3) 15--17世紀の間に ne が弱化・消失した.この段階は動詞によっては18世紀まで存続した.(4) 別途,15世紀前半に do-periphrasis による否定が始まった (cf. 「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#1596. 分極の仮説」 ([2013-09-09-1])) .(5) 1600年頃に,縮約形 don't が生じた.

(2) 以下の段階では,いずれも否定副詞が定動詞の後に置かれてきたという共通点がある.ところが,稀ではあるが,後期中英語から近代英語にかけて,この伝統的な特徴を逸脱した I not say. のような構文が生起した.Ukaji (454) の引いている例をいくつか挙げよう.

・ I Not holde agaynes luste al vttirly. (circa 1412 Hoccleve The Regement of Princes) [Visser]

・ I seyd I cowde not tellyn that I not herd, (Paston Letters (705.51--52)

・ There is no need of any such redress, Or if there were, it not belongs to you. (Sh. 2H4 IV.i.95--96)

・ I not repent me of my late disguise. (Jonson Volp. II.iv.27)

・ They ... possessed the island, but not enjoyed it. (1740 Johnson Life Drake; Wks. IV.419) [OED]

従来,この奇妙な否定の語順は,古英語以来の韻文の伝統を反映したものであるとか,強調であるとか,(1) の段階の継続であるとか,様々に説明されてきたが,Ukaji は (3) と (4) の段階をつなぐ "bridge phenomenon" として生じたものと論じた.(3) と (4) の間に,(3') として I not say を挟み込むというアイディアだ.

これは,いかにも自然といえば自然である.(3') I not say は,do を伴わない点で (3) I say not と共通しており,一方,not が意味を担う動詞(この場合 say)の前に置かれている点で (4) I do not say と共通している.(3) と (4) のあいだに統語上の大きな飛躍があるように感じられるが,(3') を仮定すれば,橋渡しはスムーズだ.

しかし,Ukaji 論文をよく読んでみると,この橋渡しという考え方は,時系列に (3) → (3') → (4) と段階が直線的に発展したことを意味するわけではないようだ.Ukaji は,(3) から (4) への移行は,やはりひとっ飛びに生じたと考えている.しかし,事後的に,それを橋渡しするような,飛躍のショックを和らげるようなかたちで,(3') が発生したという考えだ.したがって,発生の時間的順序としては,むしろ (3) → (4) → (3') を想定している.このように解釈する根拠として,Ukaji (456) は,(4) の段階に達していない have や be などの動詞は (3') も示さないことなどを挙げている.(3) から (4) への移行が完了すれば,橋渡しとしての (3') も不要となり,消えていくことになった.と.

英語史における橋渡しのもう1つの例として,Ukaji (456--59) は "compound numeral" の例を挙げている.(1) 古英語から初期近代英語まで一般的だった twa 7 twentig のような表現が,(2) 16世紀初頭に一般化した twenty-three などの表現に移行したとき,橋渡しと想定される (1') twenty and nine が15世紀末を中心にそれなりの頻度で用いられていたという.(1) から (2) への移行が完了したとき,橋渡しとしての (1') も不要となり,消えていった.と.

2つの例から一般化するのは早急かもしれないが,Ukaji (459) は統語変化の興味深い仮説を提案しながら,次のように論文を結んでいる.

I conclude with the hypothesis that syntactic change tends to be facilitated via a bridge sharing in part the properties of the two chronological constructions involved in the change. The bridge characteristically falls into disuse once the transition from the old to the new construction is completed.

・ Ukaji, Masatomo. "'I not say': Bridge Phenomenon in Syntactic Change." History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. Matti Rissanen, Ossi Ihalainen, Terttu Nevalainen, and Irma Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 453--62.

2015-03-25 Wed

■ #2158. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." (2) [syntax][word_order][verb][agreement][register]

標題のように said John など伝達動詞が主語の前に置かれる語順について,[2015-02-25-1]の記事の続編を送る.現代英語のこの語順について,Biber et al. (922) は,Quirk et al. の記述と多く重なるが,次のような統語的条件を与えている.

Subject-verb order is virtually the rule where one or more of the following three conditions apply:

The subject is an unstressed pronoun:

"The safety record at Stansted is first class," he said. (NEWS)

The verb phrase is complex (containing auxiliary plus main verb):

"Konrad Schneider is the only one who matters," Reinhold had answered. (FICT)

The verb is followed by a specification of the addressee:

There's so much to living that I did not know before, Jackie had told her happily. (FICT)

LGSWE Corpus での調査によると,被引用文句の後位置では SV も VS も全体的におよそ同じくらいの頻度だというが,FICTIONでは SV がやや多く,NEWSでは VS が強く好まれるなど,傾向が分かれるという.ジャンルとの関係でいえば,前回の記事で触れたように,journalistic writing やおどけた場面では被引用文句の前でも VS が起こることがあるという.この問題は使用域や文体との関連が強そうだ.

伝達動詞であるという語彙・意味的制限,上掲の統語的条件,使用域や文体の関与,これらの要因が複雑に絡み合って said John か John said が決定されるとすれば,この問題は多面的に検討しなければならないことになる.ほかにも語用論的な要因が関与している可能性もありそうだし,他の引用文句を導入する表現や手段との比較も必要だろう.通時的な観点からは,諸条件の絡み合いがいかにして生じてきたのか,また書き言葉における引用符の発達などとの関係があるかどうかなど,興味が尽きない.(後者については,「#2004. ICEHL18 に参加して気づいた学界の潮流など」 ([2014-10-22-1]) で紹介した ICEHL18 の学会で,引用符の発達と quoth の衰退とが関与している可能性があるという趣旨の Colette Moore の口頭発表を聴いたことがある.The ICEHL18 Book of Abstracts (PDF) の pp. 170--71 を参照.)

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2015-02-25 Wed

■ #2130. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." [syntax][word_order][verb][agreement]

主語と動詞が倒置される例に,標題のような直接引用を導く said John などの表現がある.引用される文句の後または中間に来るときに,現在形あるいは過去形の伝達動詞が主語に前置される場合である.このような位置で I said, I replied, I thought などの通常の語順を取る場合もあるが,quoth の場合には倒置されるのが規則である.細江 (163--64) から例を挙げよう.

・ "Can I have a light, sir?" said I.---Stevenson.

・ "My very dog," sighed poor Rip, "has forgotten me!"---Irving.

・ But where, thought I, is the crew?---Irving.

・ There was no getting away from these verities, thought Constance.---Bennett.

・ "The swine turned Normans to my comfort!" quoth Gurth.---Scott.

・ Quoth I: "But have you no prison at all now?"---William Morris.

・ "Well," quoth I, "I have always been told that a woman is as old as she looks."---ibid.

引用される文句の後または中間の位置では quoth を除き,SVもVSもいずれも可能ということだが,主語が代名詞か名詞によっても分布は異なる.Quirk et al. (1022) によると,主語が名詞の場合の John said や said John はいずれも普通だが,主語が代名詞の場合は he said が普通で,said he は珍しいか古風だという.古い英語では said he などもごく普通に見られたが,現代までに分布を狭めたらしい.

一方,引用される文句の前に置かれるときに通常倒置は起こらない.しかし,特殊な環境においては起こりうる.細江 (165fn) によると,

もっともややこっけい味を帯びた文または人の発言によって事件の推移の急であるときには,Said she, "Tom, it was middling warm in school, warn't it?"---Mark Twain; Said I: "How do you manage with politics?"---William Morris のようなものもある.すべて,上記の場合にも後に来るものに重点がある.したがって主語が名詞である場合に転置が多く,代名詞のときには常位置が多い.ゆえに代名詞の主語が動詞よりも後に来たときには,特にそれが強く示されているものと見てよい.反対に主語が名詞で,それが動詞より前にあったら,動詞に重点がおかれているものと解すべきである.Cp. "Mr. Sherlock Holms, I believe," said she.---Doyle (これはよもや知るまいと思っていた女が,ちゃんと知っていたから,she が強調された場合); Barbara looked enchanting to-day, Basil thought.---Alfred Noyes (これは Basil の思いに注意が向けられている場合).

また,journalistic writing でも,引用文句の前でときにVSとなる場合がある (ex. "Declared tall, nineteen-year-old Napier: 'The show will go on'." (Quirk et al. 1024fn)) .

ほかに変わったところでは,くだけた会話において行儀の悪い言い返しとして,-s 語尾をつけた says you や says he などが聞かれることがある.A: I'm going to win this game., B: Says you! の如くであり,ここでBが意味しているのは "That's what you say." ほどである.

通時的な関心としては,被引用文句の後や中間において said he のタイプが減少してきた経緯と理由が気になる.歴史統語論や歴史語用論の観点からある程度研究されているのではないかと思われるが,今後調べてみたい.

以下に,直接引用を導く典型的な伝達動詞を一覧していおこう (Quirk et al. 1024)

add, admit, announce, answer, argue, assert, ask, beg, boast, claim, comment, conclude, confess, cry (out), declare, exclaim, explain, insist, maintain, note, object, observe, order, promise, protest, recall, remark, repeat, reply, report, say, shout (out), state, tell, think, urge, warn, whisper, wonder, write

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2014-09-20 Sat

■ #1972. Meillet の文法化 [grammaticalisation][unidirectionality][analogy][word_order]

昨日の記事「#1971. 文法化は歴史の付帯現象か?」 ([2014-09-19-1]) 及び grammaticalisation の各記事で扱ってきた文法化は,1980年代以降,言研究において一躍注目を浴びるようになったテーマである.文法化の考え方自体は19世紀あるいはそれ以前より見られるが,「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]) でも触れたように,最初に文法化という用語を用いて研究したのは Antoine Meillet (1866--1936) だといわれる.以下,Meillet の文法化の扱いについて3点触れておきたい.

まず,Meillet によれば,文法化とは "le passage d'un mot autonome au rôle d'élément grammatical" (131) である.挙げられている例は今となっては典型的なものばかりで,フランス語 pas の否定辞としての発達,英語でいえば have や be を用いた完了形など複合時制の発達,意志や義務を表わす動詞からの未来時制を表わす助動詞の発達などである.

なお,Meillet は,ラテン語では比較的自由だった語順がフランス語で SVO などの語順へと固定化を示した過程も一種の文法化ととらえている.英語史でいえば,古英語から中英語以降にかけての語順の固定化も,同様に文法化といえることになる.これらの言語では,古い段階でも語順は完全に自由だったわけではなく,談話的,文体的な要因により変異した.しかし,後に屈折の衰退と歩調を合わせて,語順が統語的,文法的な機能を帯びるようになったとき,Meillet はそこに文法化が起こっているとみたのである.複合時制の発達など前段落に挙げた例と語順の固定化という例が,同じ「文法化」という用語のもとで扱われるのはやや違和感があるかもしれないが,複数の語の組み合わせ方や順序が,当初の分析的な意味との関係から脱し,文法的な機能へと再解釈されていった点で,共通するところがある.

次に,Meillet が文法化について議論しているのは,文法形式の発展という文脈においてである.Meillet は,文法形式の発達には2種類あり,1つは類推 (analogy) ,1つは文法化であるとしている.前者については,vous dites ではなく *vous disez と誤用してしまうような過程が,場合によって一般化してしまうようなケースを念頭においている.このように類推は言語体系全体には大きな影響を与えない些末な発達だが,他方の文法化は新カテゴリーを創造し,言語体系全体に影響を与えるものとして区別している.

Tandis que l'analogie peut renouveler le détail des formes, mais laisse le plus souvent intact le plan d'ensemble du système existant, la «grammaticalisation» de certains mots crée des formes neuves, introduit des catégories qui n'avaient pas d'expression linguistique, transforme l'ensemble du système. (133)

最後に,文法化についてしばしば言及される方向性について,より具体的には分析から統合への方向性について,Meillet は次のような発言を残している.

Analyse et synthèse sont des termes logiques qui trompent entièrement sur les procès réels. La «synthèse» est une conséquence nécessaire et naturelle de l'usage qui est fait de groupes de mots. (147)

しかし,Meillet はここで唯一の方向性 (unidirectionality) について言及しているわけではないことに注意したい.pas の否定辞としての発達過程などは,むしろ,ne だけでは弱く感じられた否定を強調するために名詞 pas を加えたところが出発点となっているのであり,この付け加え自体は分析化の事例である.Meillet がこの点もしっかりと指摘していることは銘記しておきたい.

・ Meillet, Antoine. "L'évolution des formes grammaticales." Scientia 12 (1912). Rpt. in Linguistique historique et linguistique générale. Paris: Champion, 1958. 130--48.

2014-06-07 Sat

■ #1867. May the Queen live long! の語順 [word_order][syntax][auxiliary_verb][subjunctive][pragmatics][optative][may]

現代英語には,助動詞 may を用いた祈願の構文がある.「女王万歳」を表わす標題の文のように,「may + 主語 + 動詞」という語順にするのが原則である.現在ではきわめて形式張った構文であり,例えば May you succeed! に対して,口語では I hope you'll succeed. ほどで済ませることが多い.中間的な言い方として,that 節のなかで may を用いる I hope you may succeed. や I wish it may not prove true. や Let us pray that peace may soon return to our troubled land. のような文も見られる.may の祈願(及び呪い)の用法の例を挙げよう.

・ May you be very happy! (ご多幸を祈ります.)

・ May the new year bring you happiness! (よいお年をお迎えください.)

・ May it please your honor! (恐れながら申し上げます.)

・ May he rest in peace! (彼の霊の安らかに眠らんことを.)

・ May you have a long and fruitful marriage. (末永く実りある結婚生活を送られますように.)

・ May all your Christmases be white! (ホワイトクリスマスでありますように.)

・ May I never see the like again! (こんなもの二度と見たくない.)

・ May his evil designs perish! (彼の邪悪な計画がくじかれますように.)

・ May you live to repent it! (今に後悔すればよい.)

・ May you rot in hell! (地獄に落ちろ.)

しかし,上記の語順の原則から逸脱する,Much good may it do you! (それがせいぜいためになりますように.),Long may he reign. (彼が長く統治せんことを.),A merry Play. Which this may prove. (愉快な劇,これがそうあらんことを.)のような例もないわけではない.

歴史的な観点からみると,法助動詞 may の祈願用法は,先立つ時代にその目的で用いられていた接続法動詞の代わりとして発展してきた経緯がある.また,先述の I hope you may succeed. のように,祈願の動詞に後続する that 節における用法からの発達という流れもある.これらの伏流が1500年辺りに合流し,近現代の「祈願の may」が現われた.OED では may, v. 1 の語義12がこの用法に該当するが,初例は16世紀初めのものである.最初期の数例を覗いてみよう.

[1501 in A. W. Reed Early Tudor Drama (1926) 240 Wherfore that it may please your good lordship, the premisses tenderly considered to graunt a Writ of subpena to be directed [etc.].]

1521 Petition in Hereford Munic. MSS (transcript) (O.E.D. Archive) I. ii. 5 Wherefore it may please you to ennacte [etc.; cf. 1582--3 Hereford Munic. MSS (transcript) II. 265 Maye [it] pleas yo(ur)r worshipes to caule].

1570 M. Coulweber in J. W. Burgon Life Gresham II. 360 For so much as I was spoyled by the waye in cominge towards England by the Duke of Alva his frebetters, maye it please the Queenes Majestie [etc.].

it may please . . . や may it please . . . の定型文句ばかりだが,「may + 動詞 + 主語」の語順は必ずしも原則とはなっていないようだ.

その後,倒置構造が一般的になってゆくが,その経緯や理由については詳らかにしない.近現代英語における接続法の残滓が,Suffice it to say . . ., Be that as it may, Come what may などの語順に見られることと何か関係するかもしれない.

Quirk et al. (§3.51) によれば,祈願の用法で前置される may は "pragmatic particle" として機能しているという.3人称に対する命令といわれる Let them come here や Let the world take notice. における文頭の let も同様の語用論的な機能を果たすと論じている.通時的な語用論化という視点からとらえるとおもしろい問題かもしれない.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2014-03-07 Fri

■ #1775. rob A of B [preposition][syntax][word_order]

剥奪の of と呼ばれる,前置詞 of の用法がある.標記の構文は「AからBを奪う」という意になるが,日本語を母語とする英語学習者の感覚としては,むしろ「BからAを奪う」なのではないかと感じられ,どうにも座りが悪い.現代英語において極めて頻度の高い前置詞 of は,分離の前置詞 off と同根であり,歴史的には前者が弱形,後者が強形であるという差にすぎない.つまり,of にせよ off にせよ,歴史的な語義は分離・剥奪なのだから,標記の構文は take A from B ほどの意味として解釈できるのであれば自然だろう.ところが,実際の意味は,あたかも take B from A の如くである.

1年ほど前のことになるが,石崎陽一先生に,この構文に関する質問をいただいた.日本のいくつかの英文法書で,この構文について,A と B が入れ替わる transposition という現象が起きたという転置説が唱えられているという.上述のように,確かに of の前後の名詞句が転置しているように思われるので,この説明は直感的に受け入れられそうには思われる.しかし,少し調べてみると,転置説も簡単に受け入れるわけにはいかないようだ.そのときにまとめた石崎先生への返答を本ブログで繰り返すにすぎないのだが,以下にその文章を掲載する.

OED や手近な資料で調べた限り,歴史的に transposition の事実を突き止めることはできませんでした.

まず,transposition という現象が起こったということが実証できるかどうか,rob を例にとって検討してみます.rob him of money という構文は,transposition が起こった結果であると主張するためには,

(1) 対応する rob money of him が歴史的にあったこと,

(2) rob money of him のタイプが時間的に先であること

の2点を示す必要があると考えます.

(1) の点ですが,OED で確認する限り,確かに rob money of him の構文は歴史的には存在しました.前置詞は from が多いようですが,of もあります (OED rob, v. 5) .MED でも同様に確認されます.

(2) の点ですが,rob him of money と rob money of him は初出はそれぞれ a1325,c1330(?a1300) です.この程度の違いでは,どちらが時間的に先立っていたかを明言することはできないように思われます.なお,deprive については,前者タイプが c1350,後者タイプが c1400 (?c1380) ですので,額面通りに信じるとすれば,deprive him of money が先立っていることになります.

いずれの動詞についても英語で確認される最初期から両構文が並存していたと考えてよさそうですので,transposition の事実は,現在得られる最良の証拠に依拠するかぎり,歴史的には確認できないことになります.

以上より,transposition の仮説自体を却下することはできない(歴史的により早い例が今後発見されれば,(2) を再考する動機づけにはなります)ものの,transposition が起こったと積極的に主張することはできないように思われます.

もう一言加えますと,rob や deprive は借用語なので古英語の用法まで遡ることはできませんが,bereave については本来語ですので遡ることができます.bereave him of money などの構文で,古英語では of money の部分は属格で表わされていました.それが,中英語以降に of 迂言形で置換されたというのが英語史での定説です(Mustanoja 88).bereave money from (out of) him の構文 (of のみを使う構文はないようです)は14世紀に初めて確認されますが,この動詞の場合には,明らかに bereave him of money のタイプが時間的に先立っています.bereave と,rob や deprive をどこまで平行的に考えてよいのかという問題はありますが,もしそのように考えることが妥当だとすれば,これは (2) の主張に対する積極的な反証となります.

これらの証拠を提供してくれている OED 自身が,of, prep. 5a(b) で,いわゆる剥奪の of の用法を "by a kind of transposition" として言及しているのが気になります.腑に落ちないところですね.

他の剥奪の動詞も体系的に調べなければ最終的な結論を出すことはできませんが,現段階では,歴史的な観点からは,transposition という説明には賛成できません.

上の議論を振り返ってみると,結論としては transposition があったともなかったとも明言しておらず,奥歯にものが挟まったような感じである.もっと調べてみる必要がある.

なお,rob (奪う)と同じ構文を取る動詞としては,clear (片づける),cure (治療する),deprive (奪う),empty (空にする),relieve (取り除いてやる),rid (取り除く),strip (はぎとる)などがある.これらを合わせて考慮すべきだろう.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2013-11-20 Wed

■ #1668. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (2) [adjective][syntax][french][latin][word_order][implicational_scale]

昨日の記事「#1667. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (1)」 ([2013-11-19-1]) の続編.英語史において,形容詞の後置修飾は古英語から見られた.後置修飾は中英語では決して稀ではなかったが,初期近代英語期の間に前置修飾が優勢となった (Rissanen 209) .Fischer (214) によると,Lightfoot (205--09) は,この歴史的経緯を踏まえて Greenberg 流の語順類型論に基づく含意尺度 (implicational scale) の観点から,形容詞後置 (Noun-Adjective) の語順の衰退は,SOV (Subject-Object-Verb) の語順の衰退と連動していると論じた.つまり,SVO が定着しつつあった中英語では同時に形容詞後置も発達していたのだというのである.(SVOの語順の発達については,「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1]) を参照.)

しかし,中英語の形容詞の語順の記述研究をみる限り,Lightfoot の論を支える事実はない.例えば,Sir Gawain and the Green Knight では,8割が形容詞前置であり,後置を示す残りの2割のうち2/3の例が韻律により説明されるという.また,予想されるとおり,散文より韻文のほうが一般的に多く後置修飾を示す.さらに,後置修飾の形容詞は,フランス語の "learned adjectives" (Fischer 214) であることが多かった (ex. oure othere goodes temporels, the service dyvyne) .つまり,修飾される名詞とあわせて,これらの表現の多くはフランス語風の慣用表現だったと考えるのが妥当のようである.

中英語におけるこの傾向は,初期近代英語にも続く.Rissanen (208) は次のように述べている.

The order of the elements of the noun phrase is freer in the sixteenth century than in late Modern English. The adjective is placed after the nominal head more readily than today . . . . This is probably largely due to French or Latin influence: most noun + adjective combinations contain a borrowed adjective and the whole expression is often a term going back to French or Latin.

この時期からの例としては,a tonge vulgare and barbarous, the next heire male, life eternall などを挙げている.初期近代英語期の間にこの語順が衰退してきたという大きな流れはいくつかの研究 (Rissanen 209 を参照)で指摘されているが,テキストタイプや個々の著者別に詳細に調査してゆく必要があるかもしれない.昨日の記事でも触れたように,フランス語が問題の語順に与えた影響は,限られた範囲においてではあるが,現代英語でも生産的である.形容詞後置の問題は,英語史上,興味深いテーマとなるのではないか.

・ Fischer, Olga. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 207--408.

・ Rissanen, Matti. "Syntax." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 187--331.

・ Lightfoot, D. W. Principles of Diachronic Syntax. Cambridge: CUP, 1979.

2013-11-19 Tue

■ #1667. フランス語の影響による形容詞の後置修飾 (1) [adjective][word_order][syntax][french][law_french]

現代英語では,通常,限定用法の形容詞は名詞の前に置かれるが,名詞の後に置かれる例も意外と多くある.形容詞の後置修飾には以下のような様々な種類が認められる.

(1) 不定代名詞の -thing, -body, -one: ex. something strange, nobody else, everything possible; cf. all things English

(2) all, any, every, 最上級を伴う -able, -ible: ex. every means imaginable, the latest information available

(3) フランス語などの影響を受けた慣用的語法: ex. the sum total, from time immemorial, the devil incarnate, bloody royal

(4) 固有名詞を区別する語法: ex. Elizabeth the Second, Asia Minor, Hotel Majestic

(5) 修飾語を伴って長くなる場合: ex. a friend worthy of confidence, a meal typical of Japan

(6) 叙述用法に近い場合: ex. all the people present, the authorities concerned, the person opposite

(7) 動詞的性質をもつ分詞形容詞: ex. the people arrested, the best car going

(8) 強調・対照・リズムの関係: ex. America, past and present

(9) その他の慣用的語法: ex. on Monday next, for ten years past, me included, Poet Laureate, B flat/sharp/major/minor, Longman Group Limited/Ltd (UK), Hartcourt Brace Jovanovich, Incorporated/Inc (US)

今回注目したいのは (3) のフランス語の影響を受けた慣用的な表現である.Quirk et al. (Section 7.21) によれば,"institutionalized expressions (mostly in official designations)" として次のような例が挙げられている.

・ attorney general

・ body politic

・ court martial

・ from time immemorial

・ heir apparent

・ notary public

・ postmaster general

・ the president elect ['soon to take office']

・ vice-chancellor designate

これらの表現は慣用表現であるから,通常は分析されずに複合語のようにみなされている.とりわけ法律用語については,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) を参照.

英語史の観点から特に重要なのは,Quirk et al. (Section 7.21) の次の注記である.エリザベス朝で流行した語法とは興味深い指摘だが,確認と調査が必要だろう.

The postpositive adjective, as in the president elect and vice-chancellor designate, reflects a neoclassical style based on Latin participles and much in vogue in Elizabethan times.

フランス語の影響による形容詞後置としてはエリザベス朝よりもずっと新しいものと思われるが,料理の分野に特有の "postposed 'mode' qualifier" と呼ばれる種類もある (Section 17.60) .

Postposed 'mode' qualifier: Lobster Newburg

There is another French model of postposition in English that we may call postposed 'mode' qualifier, as in Lobster Newburg. Though virtually confined to cuisine (rather than mere cooking), it is moderately productive within these limits, perhaps especially in AmE. In BrE one finds veal paprika and many others, but there is some resistance to this type of postposition with other than French lexical items, as in páté maison, sole bonne femme. Nevertheless (perhaps partly because, in examples like the latter, the French and English head nouns are identical), the language has become receptive to hybrids like poached salmon mayonnaise, English scallops provencal.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow