2021-03-20 Sat

■ #4345. 古英語期までの現在分詞語尾の発達 [oe][germanic][indo-european][etymology][suffix][participle][i-mutaton][grimms_law][verners_law][verb][sound_change]

昨日の記事「#4344. -in' は -ing の省略形ではない」 ([2021-03-19-1]) で現在分詞語尾の話題を取り上げた.そこで簡単に歴史を振り返ったが,あくまで古英語期より後の発達に触れた程度だった.今回は Lass (163) に依拠して,印欧祖語からゲルマン祖語を経て古英語に至るまでの形態音韻上の発達を紹介しよう.

The present participle is morphologically the same in both strong and weak verbs in OE: present stem (if different from the preterite) + -ende (ber-ende, luf-i-ende. etc.). All Gmc dialects have related forms: Go -and-s, OIc -andi, OHG -anti. The source is an IE o-stem verbal adjective, of the type seen in Gr phér-o-nt- 'bearing', with a following accented */-í/, probably an original feminine ending. This provides the environment for Verner's Law, hence the sequence */-o-nt-í/ > */-ɑ-nθ-í/ > */-ɑ-nð-í/, with accent shift and later hardening */-ɑ-nd-í/, then IU to /-æ-nd-i/, and finally /-e-nd-e/ with lowering. The /-i/ remains in the earliest OE forms, with are -ændi, -endi.

様々な音変化 (sound_change) を経て古英語の -ende にたどりついたことが分かる.現在分詞語尾は,このように音形としては目まぐるしく変化してきたようだが,基体への付加の仕方や機能に関していえば,むしろ安定していたようにみえる.この安定性と,同根語が印欧諸語に広くみられることも連動しているように思われる.

また,音形の変化にしても,確かに目まぐるしくはあるものの,おしなべて -nd- という子音連鎖を保持してきたことは注目に値する.これはもともと強勢をもつ */-í/ が後続したために,音声的摩耗を免れやすかったからではないかと睨んでいる.また,この語尾自体が語幹の音形に影響を与えることがなかった点にも注意したい.同じ分詞語尾でも,過去分詞語尾とはかなり事情が異なるのだ.

古英語以降も中英語期に至るまで,この -nd- の子音連鎖は原則として保持された.やがて現在分詞語尾が -ing に置換されるようになったが,この新しい -ing とて,もともとは /ɪŋɡ/ のように子音連鎖をもっていたことは興味深い.しかし,/ŋɡ/ の子音連鎖も,後期中英語以降は /ŋ/ へと徐々に単純化していき,今では印欧祖語の音形にみられた子音連鎖は(連鎖の組み合わせ方がいかようであれ)標準的には保持されていない(cf. 「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]),「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])).

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2021-01-10 Sun

■ #4276. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][diphthong][monophthong][vowel][phonetics][spelling][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][sound_change][assimilation]

動詞 say /seɪ/ は超高頻度の語で,初学者もすぐに覚えることになる基本語です.この動詞の過去形 said もきわめて高頻度なわけですが,綴字として不規則であるばかりか,実は発音においても不規則です.予想される2重母音をもつ /seɪd/ とはならず,短母音の /sɛd/ となるのです.同じような不規則性は3単現の -s を付けた形についてもいえます.綴字こそ says と規則的に見えますが,発音はやはり2重母音をもつ /seɪz/ とはならず,短母音の /sɛz/ となってしまいます.なぜ said, says はこのような発音なのでしょうか.これには歴史的な経緯があります.音声解説をどうぞ.

実は,英語母語話者の発音を調査してみますと,先にダメ出しはしたものの,予想される通りの2重母音をもつ発音 /seɪd/, /seɪz/ も行なわれているのです.ただ,あくまで非標準的でマイナーな発音としてですので,私たちとしては不規則ながらもやはり短母音をもつ /sɛd/, /sɛz/ を確実に習得しておくのが無難でしょう.

歴史的な音変化の経緯を要約すれば次のようになります.もともと動詞 say は,近代英語期の入り口までは,綴字が示す通り /saɪ/ でした.それに従って,過去形は /saɪ(ə)d/,3単現形は /saɪ(ə)z/ と規則的な発音を示していました.ところが,17世紀までに2重母音 /aɪ/ は長母音 /ɛː/ へと変化したのです.ちょうど日本語の「ヤバイ」が,ぞんざいな素早い発音で「ヤベー」となるのに似た,どの言語にもよく見られる音変化です.別の変化が起こらず,およそこの段階にとどまったまま現代に至っていたのであれば,めでたく規則的に say /seɪ/, said /seɪd/, says /seɪz/ となっていたでしょう(実のところ,後者2つもマイナーな発音としてあり得ることは上述しました).

ところが,過去形と3単現形については,その後もう1つ別の音変化が生じました.長母音 /ɛː/ が短化して短母音 /ɛ/ となったのです.こうして say /seɪ/ に対して不規則にみえる /sɛd/, /sɛz/ が生じてしまったのです.同じ音変化に巻き込まれた別の単語として,again や against を挙げておきましょう.短母音をもつ /əˈgɛn(st)/ が優勢ですが,2重母音をもつ /əˈgeɪn(st)/ も並行して聞かれるという状況になっています.

なぜ過去形と3単現形でのみ母音が短化したのかというのは,必ずしも解明されていない謎です.said ˈhe, says ˈshe のような用いられ方が多く,主語代名詞に対して相対的に動詞が弱く発音されるので短化したという説明が提案されていますが,これも1つの仮説にすぎません.

関連する話題と議論について,##541,543,2130の記事セットもお読みください.

2020-12-27 Sun

■ #4262. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][gvs][sound_change][vowel][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][spelling][have][conjugation][3sp][verb][consonant][phonetics]

動詞としても助動詞としても超高頻度語である have .超高頻度語であれば不規則なことが起こりやすいということは,皆さんもよく知っていることと思います.ですが,have の周辺にはあまりに不規則なことが多いですね.

まず,<have> と綴って /hæv/ と読むことからして妙です.gave /geɪv/, save /seɪv/, cave /keɪv/ と似たような綴字ですから */heɪv/ となりそうなものですが,そうはなりません.have の仲間で接頭辞 be- をつけただけの behave が予想通り /biˈheɪv/ となることを考えると,ますます不思議です.

次に,3単現形が *haves ではなく has となるのも妙です.さらに,過去(分詞)形が *haved ではなく had となるのも,同様に理解できません.なぜ普通に *haves や *haved となってくれないのでしょうか.では,この3つの疑問について,英語史の立場から答えてみましょう.音声解説をどうぞ.

そうです,実は中英語期には /hɑːvə/ など長い母音をもつ have の発音も普通にあったのです.これが続いていれば,大母音推移 (gvs) を経由して現代までに */heɪv/ となっていたはずです.しかし,あまりに頻度が高い語であるために,途中で短母音化してしまったというわけです.

同様に,3単現形や過去(分詞)形としても,中英語期には今ではダメな haves や haved も用いられていました.しかし,13世紀以降に語中の /v/ は消失する傾向を示し,とりわけ超高頻度語ということもあってこの傾向が顕著に表われ,結果として has や had になってしまったのです./v/ の消失は,head, lord, lady, lark, poor 等の語形にも関わっています(逆にいえば,これらの語には本来 /v/ が含まれていたわけです).

一見不規則にみえる形の背景には,高頻度語であること,そして音変化という過程が存在したのです.ちゃんと歴史的な理由があるわけですね.この問題に関心をもった方は,##4065,2200,1348の記事セットにて詳しい解説をお読みください.

2020-11-26 Thu

■ #4231. 英語史のための音声学・音韻論の入門書 [phonetics][phonology][bibliography][hel_education][sound_change]

作ろうと思いながら,なかなか作れずにいた「英語史のための音声学・音韻論の入門書」をお届けします.個人的な英語史観に基づく見解ですが,英語史を理解するためには音声学,音韻論,音の変化に関する基本的な知識が欠かせません.英語史のおもしろさを堪能するには,言語音に対する理解が是非とも必要です.英語史の魅力の半分は音にあると言ってしまってよいでしょう.

なかなか難しいのは音声学・音韻論というのは,高度に専門的な分野だということです.英語学の学生は典型的には文系肌の人間だと思いますが,音声学・音韻論という分野には理系的な要素が多分に含まれています.苦手意識があるのも無理からぬことかもしれません.なので,むしろ英語史に関心をもった方は,その関心をベースとして,必要とされるだけの音声学・音韻論の知識を学ぶところから始めるのがよいと思います.先に音声学を学び,次に音韻論へ進むのが正攻法です.

まずは,英語史への関心を前提とした,和書・洋書を含めた音声学・音韻論の書誌を以下に示します.英語と日本語の音声・音韻を比較するという学び方を基本にするとよいと思います(なので日本語音声学の本も混じっています).独断と偏見ですが,お薦めに ◎,○を付しました.本によっては,必ずしも最新版ではないかもしれません.取り急ぎの書籍案内ということであしからず.

・ 川上 秦 『日本語音声概説』 おうふう,1977年.

・ 川越 いつえ 『英語の音声を科学する』 大修館,2007年.

・ 窪園 晴夫 『音声学・音韻論』 くろしお出版,1989年.

○ 窪園 晴夫・溝越 彰 『英語の発音と英詩の韻律』(英語学入門講座第7巻).英潮社,1991年.

・ 桑原 輝男・高橋 幸雄・小野塚 裕視・溝越 彰・大石 強 『音韻論』 現代の英文法第3巻 研究社,1985年.

・ 小泉 保 『改訂 音声学入門』 大学書林,2003年.

・ 斉藤 純男 『日本語音声学入門』改訂版 三省堂,2013年.

◎ 菅原 真理子(編)『音韻論』 朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.

・ 竹林 滋 『英語音声学』 研究社,1996年.

◎ 竹林 滋・斎藤 弘子 『英語音声学入門』 大修館,2008年.

◎ 服部 義弘(編) 『音声学』 朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.

○ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 原口 庄輔 『音韻論』 現代の英語学シリーズ第3巻 開拓社,1994年.

・ 枡矢 好弘 『英語音声学』 こびあん書房,1976年.

・ 松坂 ヒロシ 『英語音声学入門』 英語・英米文学入門シリーズ 研究社,1986.

・ Abercrombie, David. Elements of General Phonetics. Edinburgh: Edinburgh UP, 1967.

・ Carr, Philip and Jean-Pierre Montreuil. Phonology. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

○ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

・ Davenport, Mike and S. J. Hannahs. Introducing English Phonetics and Phonology. 3rd ed. Oxon: Routledge, 2010.

・ Hayes, Bruce. Introducing Phonology. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009.

・ International Phonetic Association. Handobook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the Internatonal Phoneti Alphabet. Cambridge: Cambridge UP, 1999.

○ Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 18th ed. Ed. Peter Roach, Jane Setter and John Esling. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

・ Ladefoged, P. A Course in Phonetics. 3rd ed Orlando: Harcourt Brace, 1993.

・ Laver, John Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge UP, 1994.

・ Roach, Peter. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. 4th ed. Cambridge: Cambridge UP, 2009.

○ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-11-25 Wed

■ #4230. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][phonetics][consonant][sound_change][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun][fricativisation]

標題の親族名称 (relationship_noun) は,英語を学び始めて最初に学ぶ単語の代表格です.いったん暗記して習得してしまうと「そういうものだ」という捉え方になり,疑うことすらしません.しかし,英語を学び始めたばかりの生徒の視点は異なります.標記のようなドキッとする質問が寄せられるのです.father, mother, brother, sister という親族名詞の基本4単語を眺めると,問題の子音について確かに sister だけが浮いていますね.これはどういうわけでしょうか.音声の解説をお聴きください.

千年前の古英語期,上記の4単語は fæder, mōdor, brōþor, sweostor という形態でした(<þ> は <th> に相当する古英語の文字です).つまり,<th> に相当するものをもっていたのは,実は brother だけだったのです.第5の親族名称である daughter (OE dohtor) も合わせて考慮すると,2単語で d が用いられ,さらに別の2単語で t が用いられ,そして1単語でのみ th が用いられたということになります.つまり,当時は brōþor の þ (= th) こそが浮いていた,ということすら可能なのです.これは,現代人からみると驚くべき事実ですね.

ここで疑問となるのは,なぜ古英語で d をもっていた fæder と mōdor が,現代までに当該の子音を th に変化させたかということです.これは中英語後期以降の音変化なのですが,母音に挟まれた d はいくつかの単語で摩擦音化 (fricativisation) を経ました.類例として furder > further, gader > gather, hider > hither, togeder > together, weder > weather, wheder > whether, whider > whither を挙げておきましょう.

議論をまとめます.現代英語の観点からみると確かに sister が浮いているようにみえます.しかし,親族名称の形態の歴史をひもといていくと,実は brother こそが浮いていたと結論づけることができるのです.英語史ではしばしば出くわす「逆転の発想」の好例です.

上の音声解説と比べるとぐんと専門的になりますが,音変化の詳細に関心のある方は,ぜひ##698,699,480,481,703の記事セットの議論もお読みください.

2020-11-20 Fri

■ #4225. room の長母音の短母音化 [vowel][sound_change][eme][map][rp][prestige]

連日 <oo> の綴字に対応する発音の話題を取りあげている (cf. 「#4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-18-1]),「#4224. blood, flood だけでなく soot も?」 ([2020-11-19-1])) .今回は,誰でも知っている <oo> を含む英単語 room を取り上げ,言語変化とその複雑さの一端を示したい.

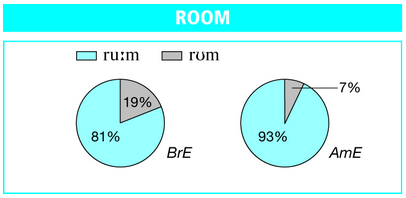

room といえば日本語でも「ルーム」だし /ruːm/ と長母音をもつのは当たり前と思われるかもしれないが,実は短母音を示す /rʊm/ も決して稀ではない.LPD の Preference polls によると,短母音化した発音は,イギリス英語では19%ほど,アメリカ英語では7%ほど確認される.

さらに複合語の bedroom についていえば,イギリス英語では37%までが短母音で発音されるという.ほかには broom についても,やはりイギリス英語で8%が短母音を示す.また,groom にも短母音の発音があり得る.

room, bedroom, broom については「#1353. 後舌高母音の長短」 ([2013-01-09-1]) でも取り上げた話題だが,これを説明する歴史的な音変化 /uː/ → /ʊ/ は,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) で触れた通り,典型的には16--17世紀(初期近代英語期)に生じたものとされている.しかし見方によっては,同変化の遅れた波が,今頃ようやく問題の3語にたどり着きつつあるともいえる.

しかし,事はそう単純ではなさそうだ.Upton and Widdowson (39) による room のイングランド諸方言の発音に関する解説によれば,その方言分布も歴史も詳しく判明しているわけではない.

At this period [= as late as the seventeenth or even the eighteenth century] such words as BOOK, HOOD and SOOT, which had in the later Middle and early Modern English periods been pronounced with [uː], came to be pronounced with [u], and although ROOM was not properly part of this change it seems to have become connected with it for some speakers. Why the short sound in ROOM should have acquired the geographical distribution for the non-standard dialects which the map shows is quite unclear.

Although there is no firm evidence to support the claim, it is likely that the [u]- innovation in ROOM acquired some considerable popularity for a while in Received Pronunciation. Today it ranks as a quite acceptable minor variant in that accent, but not long ago its status was even higher. Daniel Jones (Outline of English Phonetics, para. 318) writes that 'In broom (for sweeping), groom, room, and soot both uː and u are heard, the u-forms brum, grum, rum, sut being perhaps more usual in Received English.'

Today one would not expect an RP speaker to use [uː] in SOOT. Conversely, although [u] is shown as an RP variant in pronouncing dictionaries of British English for use in several words with -oo- spellings, it is now somewhat unusual for such a speaker to be heard using it in BROOM, ROOM and (especially) GROOM. In a survey of a somewhat less-than-representative sample of British English speakers, Wells (Pronunciation Dictionary) discovered an eighty-two percent preference for [uː] in ROOM and a ninety-two percent preference for its use in BROOM.

RP においては,上記の単語で短母音版の発音がむしろ威信 (prestige) をもっていた可能性があるというから驚きだ.現在において短母音版の発音は,許容されるとはいえ,soot を除けばあくまでマイナーな発音というべき位置づけだが,それに対する社会的な評価は,直近数世代を通じて揺れてきたという歴史は興味深い.

数百年という規模で生じてきた短母音化という見方が一方である.他方で,この数世代の間に長短母音の変異の社会的な位置づけが揺れてきたという見方がある.その2つの歴史的文脈を受け継ぎつつ,現在 room に2つの発音が併存している,この事実が重要である.

補足として,Upton and Widdowson より,room の2つの発音の方言分布を示しておこう.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

・ Upton, Clive and J. D. A. Widdowson. An Atlas of English Dialects. 2nd ed. Abingdon: Routledge, 2006.

2020-11-18 Wed

■ #4223. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][vowel][pronunciation][sound_change][gvs][spelling_pronunciation_gap][centralisation][spelling]

<oo> という綴字をもつ book, good, look, stood は,いずれも短母音 /ʊ/ で発音されます.一方,同じ <oo> で綴られますが,food, pool, tooth, doom では長母音 /uː/ となっています.短長どちらの母音になるのかは単語によって決まっており,暗記するしかありません.なぜこのような状況になっているのでしょうか,音声解説をお聴きください.

歴史的には <oo> で綴られた上記の単語は,もともとはすべて長い /uː/ で発音されていました.しかし,その一部の book, good, look, stood 等が,どういうわけか短母音化することになりました.さらに,その短母音化した単語のなかで「選ばれし」2語だけ --- blood と flood --- が,どういうわけか中舌化 (centralisation) しました.この2語については -lood という共通点があることに気づきますが,だからといって,なぜこの2つが選ばれたのかは必ずしも解明されていません.音変化というのは,このように気まぐれなところがあります.

現在 room が /ruːm/ ではなく /rʊm/ と短母音化しつつある点にも触れました.こちらも今後ウォッチしていきたいところですね.

今回の話題に関連する記事として,##547,1353,2293,2290の記事セットもご覧ください.

2020-10-25 Sun

■ #4199. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][homonymy][homophony][homography][etymology][superlative][sound_change]

順番について「最後の;最後に」を意味する形容詞・副詞の last と,時間について「継続する」を意味する動詞の last は,何か関連しているような,関連していないような雰囲気をかもしていますが,語源的にはどうなのでしょうか.各々についていくつか例文を挙げておきましょう.

[ 形容詞・副詞の last ]

・ We caught the last train home.

・ When did you see her last?

・ He's the last person I'd trust with my keys.

[ 動詞の last ]

・ The meeting only lasted for a few minutes.

・ How long does the play last?

・ This bad weather won't last.

うーん,やはり関連しているような,していないような・・・.では,答えの音声解説をこちらからどうぞ.

形容詞・副詞の last は,語源としては late の最上級の形態です.古英語の læt (slow) の最上級形として latost という形態が用いられていました.後に latost の o の部分が脱落して latst となり,最初の t も消失して last となりました(この音変化は,*bet (good) の最上級形が best になったのと同じ経路です).つまり -st の部分は最上級の語尾というわけです.なお,latest という形態は後に再形成された新しい最上級形です.

次に動詞の last ですが,こちらは古英語で「後に続く」を意味した動詞 lǣstan に遡ります.この動詞の -st は何らかの語尾ではなく,あくまで語幹の一部としての -st ということになります.つまり,形容詞・副詞の last とは語源的には縁もゆかりもありません.実は,あまり知られていない単語ですが「靴型」を意味する名詞としての last というものが英語にあり,語源的にはこちらと関連するとされます(cf. 古英語 lāst 「足跡」).古英語の動詞 lǣstan は中英語にかけて語尾の -an を消失させ,結果的に last という形に落ち着きました.

ということで,答えは「両者はともにゲルマン語系の語とはいえ,まったくの別語源」ということになります.音変化の結果,縁もゆかりもなかった2つの語がたまたま同形になってしまったわけです.同音(同綴)異義語 (homonym) の代表例といってよいでしょう.

last のような同音異義 (homonymy) とその周辺の話題については「#286. homonymy, homophony, homography, polysemy」 ([2010-02-07-1]) の記事,また##286,3616,3622の記事セットもどうぞ.

2020-10-14 Wed

■ #4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][number][plural][oe][sound_change][analogy][high_vowel_deletion][analogy]

sheep, deer のような普通名詞の複数形は,どういうわけか無変化で sheep, deer のままです.英語には,このような「単複同形」と呼ばれる名詞が少ないながらもいくつか存在しますが,いったいどのような背景があるのでしょうか.ラジオの解説をお聴きください.

英語の歴史においては,もともとは sheep にせよ deer にせよ,単数形と複数形は形態的に区別されていました.古英語より前の時代には,単数形 scēap に対して *scēapu,同様に単数形 dēor に対して *dēoru のように,語尾によって単複が区別されていたのです.しかし,古英語期までに,専門的には「高母音削除」(high_vowel_deletion) と呼ばれる音変化が生じて語尾の -u が消失し,単複同形となってしまっていたのです.

さて,このタイプの単語に,動物や単位を表わす名詞が少なからず含まれていたことが,続く中英語期の展開においてポイントとなってきます.主として狩猟対象となる動物(群れ)や数の単位を表わす名詞は,単数よりも複数で用いられることが多いのは自然に理解できるでしょう.これらの名詞は,複数形で使われるのがデフォルトなのです.すると,あえて -s などをつけて複数形であることを明示する必要もなく,そのまま裸の形で実質的に複数を表わすという慣習が拡がりました.もともと古英語期には複数形に -s 語尾をとっていた fish ですら,この慣習に巻き込まれて単複同形となりました.結果として,狭い意味領域ではありますが,動物の群れや数の単位を表わすいくつかの名詞が,英語では特殊な「単複同形」を取ることになったのです.具体的には,sheep, deer, fish, carp や hundred, thousand, million, billion などの名詞です.

sheep や deer は,このような傾向のモデルとなった,古英語から続く老舗の名詞なのです.しかし,改めて強調しておきますが,sheep や deer とて,古英語より前の時代には,きちんと形態的に異なる複数形を示していたということです.音変化とその後の語彙・意味的な類推作用 (analogy) の結果,現代のような単複同形になっているのだということを銘記しておきたいと思います.

この問題と関連して,##12,1512,2232の記事セットを参照していただければと思います.

2020-09-20 Sun

■ #4164. なぜ know の綴字には発音されない k があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][silent_letter][phonetics][sound_change]

標題は非常によく質問を受ける素朴な疑問です.英語には know, knife, knight, knee, knob など,<kn-> で綴られるものの /k/ が発音されない単語がいくつも存在します.いわゆる黙字 (silent_letter) の k です.書かれているのに読まれない,この不思議に歴史的に迫ってみましょう.以下の音声の解説を聴いてください.

本来,問題の単語における k はしっかり発音されていました.しかし,今から300年ほど前,17世紀末から18世紀にかけての時期に,語頭の kn- における k が,かすれるようにして発音から消えていきました.一方,綴字 kn- のほうはその数十年前に標準的なものとして定着しつつあり,発音変化に連動して k の文字が失われるということはありませんでした.綴字は,自然モノの発音と異なり一種の社会制度といってもよいものなので,いったん定まってしまうと,そう簡単には変化に適応できないのですね.

今回の話題,および黙字一般の話題については##122,3675,1095,1902,1290,3386の記事セットをどうぞ.

2020-08-13 Thu

■ #4126. NURSE Merger の諸相 [sound_change][phonetics][centralisation][vowel][merger][assimilation][rhotic][r][walker]

「#3507. NURSE Merger」 ([2018-12-03-1]),「#4068. 初期近代英語の -ir, -er, -ur の融合の音声学的メカニズム」 ([2020-06-16-1]) の記事で,r の前位置の母音が歴史的に融合してきた過程に注目した.初期近代英語の音変化の大家である Dobson (724) も "No consonant exercises greater or more varied influence on the development of the words in ME and ModE than r." と述べている通り,近代英語史上きわめて影響力の大きな音変化である.

この音変化について Hickey の論文を読む機会があった.要点がまとめられていて有益なので,その箇所を引用しよう (99--100) .

The BIRD-TERM-NURSE merger

For his discussion of short vowel centralisation before /r/ Dobson discusses /ɛ/, /ɪ/ and /ʌ/ separately and in that order. However, he sees the development of all three vowels as similar and as having taken place in the early seventeenth century, in "Standard English", though earlier "in the dialects" (Dobson 1968, 746). The centralisation took place "because of the influence of the following r to the central vowel [ə]". He continues to state that "[t]he reason for the retraction was to anticipate the pronunciation of the r, for [ə] is a vowel closely allied to the ModE [r]". Lass (2006, 91) sees the centralisation for all three ME vowels as having taken place somewhat later and mentions Nares (1794) as the first writer to say that "vergin, virgin and vurgin would be pronounced alike".

Dobson (1968, 746) states that the schwa vowel "must have been of approximately the same quality as PresE [ə] which later develops from it when the r is vocalized to [ə]". There is an important conclusion from these remarks, namely that centralisation presupposes the existence of a following /r/ so that the loss of rhoticity must be dated after the centralisation. Confirmation of this is found from prescriptive authors of the eighteenth century. For instance, John Walker in his Critical Pronouncing Dictionary of 1791 has 'bu2rd' for bird, his u2 represents schwa (in his principle 172 he states that the vowel value is the same as that in done, son). Walker also transcribes bird with "r" but we know that he favoured the retention of non-prevocalic /r/ even though he recognised that it was rapidly losing ground during his lifetime.

ここから NURSE Merger のクロノロジーについて改めてポイントを抜き出すと,次のようになる.

(1) 融合が生じた時期は,17世紀初期から18世紀末までと諸説間に幅がある

(2) 標準英語では非標準英語よりも遅かった

(3) まず前舌母音どうしが中舌化して融合し,その後に後舌母音が融合した

(4) 問題の母音の融合は /r/ の消失の前に生じた

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. Oxford: Clarendon, 1957. 2 vols.

・ Hickey, Raymond. "Vowels before /r/ in the History of English." Contact, Variation, and Change in the History of English. Ed. Simone E. Pfenninger, Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Marianne Hundt and Daniel Schreier. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2014. 95--110.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 43--108.

・ Nares, Robert. Elements of Orthoepy. 1794. Reprint. Menston: Scolar P, 1968.

2020-07-24 Fri

■ #4106. gaunt, aunt, lamp, danger --- 歴史的な /a(u)NC/ がたどった4つのルート [sound_change][vowel][diphthong][gvs][phonology][phonetics][anglo-norman][french][loan_word]

歴史的に /a(u)NC/ の音連鎖をもっていた借用語は,標題に例示した通り,現代英語において4種類の発音(と揺れ)を示し得る.[ɔː ? ɑː], [ɑː ? æ(ː)], [æ(ː)], [eɪ] である.4種類間の区別は,音環境により,そしてある程度までは借用のソース方言により説明される.歴史的な /a(u)NC/ 語がたどってきた4つのルートをまとめた Minkova (241) による図表を,多少改変した形で以下に挙げよう.

| Source | Output | Examples |

|---|---|---|

| /aNC/ (AN <-aunC>) | [ɔː ? ɑː] | gaunt, haunt, laundry, saunter |

| /aNC/ (OFr <-anC>) | [ɑː ? æ(ː)] | aunt, grant, slander, sample, dance |

| /aNC#/ | [æ(ː)] | lamp, champ, blank, flank, bland |

| /aNC (palat. obstr.)/ | [eɪ] | danger, change, range, chamber |

gaunt タイプはおよそアングロ・ノルマン語に由来し,aunt タイプは古(中央)フランス語に由来する.lamp タイプは,問題の音連鎖が語末に来る場合に観察される.danger タイプは,典型的には [ʤ] の子音が関わる語にみられ,大母音変化 (gvs) を経て長母音が2重母音変化した結果を示している(中西部から北部にかけての中英語方言の [aː] がベースとなったようだ).

いずれのタイプについても,中英語のスペリングとしては母音部分が <a> のみならず <au> を示すことも多く,当時より母音四辺形の下部において音声実現上の揺れが様々にあったことが窺われる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-06-16 Tue

■ #4068. 初期近代英語の -ir, -er, -ur の融合の音声学的メカニズム [rhotic][r][vowel][sound_change][emode][phonetics][centralisation][merger][assimilation]

標記の音変化は,本ブログでもすでに扱ったように「#3507. NURSE Merger」 ([2018-12-03-1]) と呼ばれている.その音声学的メカニズムについて Minkova (277--78) の解説を聞いてみよう.

A coda /-r/ is a neutralising environment. For the short vowels neutralisation of [ɪ], [ʊ], [ɛ] results in merger into the featurally neutral schwa outcome. The phonetic rationale behind this is the coarticulation of the short vowel + /-r/ which affects both segments: it lowers and centralises the vowel, while the adjacent sonorant coda becomes more schwa-like; its further weakening can eliminate the consonantal cues, leading to complete loss of the consonantal properties of /r/. The difficulty of perceiving the distinctive features of pre-/r/ vowels is attributed to the acoustic similarity of the first two formants of [ɹ], [ɻ], and [ə ? ɨ] . . . .

音節末 (coda) の /r/ は,直前の母音を中舌化(いわゆる曖昧母音化)させ,それにより /r/ 自身も子音的性質を減じて中舌母音に近づく.結果として,/r/ は子音性を完全に失うことになり,直前の短母音と合流して対応する長母音となる,という顛末だ.本来は固有の音声的性質を保持していた2音が,相互に同化 (assimilation) し,ついには弛緩しきった [əː] へと終結したという,何だか哀れなような,だらしないような結果だが,これが英単語の語末には溢れているのだから仕方ない.

関連して,「#2274. heart の綴字と発音」 ([2015-07-19-1]) の記事もどうぞ.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-06-15 Mon

■ #4067. 「長母音+ /r/」が経た音変化 [rhotic][r][vowel][diphthong][triphthong][sound_change][gvs]

後期中英語の「長母音+ /r/」あるいは「2重母音+ /r/」の音連鎖は,近代英語期にかけていくつかの互いに密接な音変化を経てきた.以下,Minkova (279) が挙げている一覧を再現しよう.ここで念頭にあるタイムスパンは,後期中英語から18?19世紀にかけてである.

| Late ME to EModE | Schwa-insertion | Length adjustment | /-r/-loss | Examples |

|---|---|---|---|---|

| -əir ? -ʌir | -aiər | -aɪər | -aɪə | fire (OE fȳr) |

| -eː̝r ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | deer (OE dēor) |

| -ɛːr ? -e̝ːr ? -iːr | -iːər | -ɪər | -ɪə | ear (OE ēare) |

| -ɛːr ? -eːr | -eːər | -ɛər | -ɛə | pear (OE pere) |

| -æːr ? -ɛːr | -ɛːər | -ɛər | -ɛə | hare (OE hara) |

| -ɔːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | oar (OE ār) |

| -oːr | -ɔː(ə)r | -ɔ(ː)(ə)r | -ɔ(ː)(ə) | floor (OE flōr) |

| -oː̝r ? -uːr | -uːər | -ʊər | -ʊə | poor (AN pover, pour) |

| -əur ? -ʌur | -auər | -aʊər | -aʊə | bower (OE būr) |

このように Minkova (278) は,(1) schwa-insertion, or breaking, (2) pre-shwa-laxing, or length adjustment, (3) /-r/-loss という3つの音過程が関与したことを前提としている.また,厳密に上記の順序で音過程が進行したかどうかは確定できないものの,non-rhotic 変種が辿った経路のモデルとして,上記を提示したとも述べている.

non-rhotic 変種では,これらの音変化の結果として,いくつかの新種の2重母音や3重母音が現われたことになる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2020-06-14 Sun

■ #4066. /r/ 消失を開始・推進した要因と阻止した要因 [rhotic][r][sound_change][orthography][french][contact][ame_bre][emode][causation][multiple_causation]

「rhotic なアメリカ英語」と「non-rhotic なイギリス英語」という対立はよく知られている.しかし,この対立は単純化してとらえられるきらいがあり,実際にはアメリカ英語で non-rhotic な変種もあれば,イギリス英語で rhotic な変種もある.アメリカ英語の一部でなぜ non-rhotic な発音が行なわれているかについては込み入った歴史があり,詳細はいまだ明らかにされていない (cf. 「#3953. アメリカ英語の non-rhotic 変種の起源を巡る問題」 ([2020-02-22-1])) .

そもそも non-rhotic な発音を生み出すことになった /r/ 消失という音変化は,なぜ始まったのだろうか.Minkova (280) は,/r/ 消失に作用した音声学的,社会言語学的要因を指摘しつつ,一方で綴字に固定化された <r> が同音の消失傾向に歯止めをかけたがために,複雑な綱引き合いの結果として,rhotic と non-rhotic の両発音が並存することになっているのだと説く.

While loss of /r/ may be described as 'natural' in a phonetic sense, it is still unclear why some communities of speakers preserved it when others did not. One reason why the change may have taken off in the first place, not usually considered in the textbook accounts, is loan phonology. In Later Old French (eleventh to fourteenth century) and Middle French (fourteenth to sixteenth century), pre-consonantal [r] was assimilated to the following consonant and thereby lost in the spoken language (it is retained in spelling to this day), producing rhymes such as sage : large, fors : clos, ferme : meesme. Thus English orthography was at odds with the functional factor of ease of articulation and with the possibly prestigious pronunciation of recent loanwords in which pre-consonantal [-r] had been lost. This may account for the considerable lag time for the diffusion and codification of [r]-loss in early Modern English. Rhotic and non-rhotic pronunciations must have coexisted for over three centuries, even in the same dialects. . . . [C]onservatism based on spelling maintained rhoticity in the Southern standard until just after the first quarter of the nineteenth century.

上で触れられているフランス語の "loan phonology" が関与していたのではないかという仮説は,斬新な視点である.

「自然な」音過程,フランス語における /r/ 消失,綴字における <r> の保持 --- これらの /r/ 消失を開始し推進した音声学的,社会言語学的要因と,それを阻止しようと正書法的要因とが,長期にわたる綱引きを繰り広げ,結果的に1700年頃から現在までの300年以上にわたって rhotic と non-rhotic の両発音を共存させ続けてきたということになる.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-04-07 Tue

■ #3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか? [pronunciation][sound_change][vowel][digraph][a]

apple, cat, man に含まれる母音は,日本語母語話者にとっては難しい音です.日本語の「ア」でもなければ「エ」でもなく,その中間音ということなので中途半端に聞こえます.カタカナでは「エァ」と2文字で書くのが近いと思われますが,発音としてはあくまで単母音であるので注意が必要です.この音は,国際音標文字 (ipa) ではまさに a と e を組み合わせた [æ] と表記されます.

[æ] について,音声学的には様々に解説できますし,それに基づいた学習法や指導法もあるとは思います(音声学でいう母音四辺形については「#19. 母音四辺形」 ([2009-05-17-1]) を参照).しかし,ここでは英語史の観点からこの母音について考察したいと思います.標題の質問に真っ向から答えるのは難しいのですが,せめて歴史的な背景だけでも知っておくとモヤモヤは晴れるかもしれません.

ざっと2000年ほど前の(西)ゲルマン祖語の時代にさかのぼりましょう.今回問題となっている母音の当時の発音は,日本語張りのシンプルな「ア」= [a] でした.ところが,紀元700--1100年の古英語の時代までに,発音に際しての舌構えが少し前寄り・上寄り(つまり「エ」寄り)となり,問題の [æ] となりました.文字として <a> とは別に <æ> が作り出されたのも同時期です(例えば古英語の「りんご」は æppel などと綴られました).古英語のこの文字は "ash" と呼ばれますが,ずっと後の19世紀後半に国際音標文字が策定されたときに,この母音を表わす記号として採用されることになりました.つまり,古英語の <æ> が先にあり,発音記号の [æ] は後にそれを拝借したものにすぎません(その逆ではないので注意).

さて,古英語の [æ] は,中英語期になると少し後ろ寄り・下寄りの [a] へ回帰する傾向を示しました.正確にいえば,古英語から続く [æ] も完全に失われたわけではないので,[a] が [æ] よりも優勢となったと表現しておきましょう.[a] が優勢となったためか,この時代には文字 <æ> も用いられなくなり,英語のアルファベットから永遠に消えていきました(そして19世紀に発音記号として「復活」したことは上記の通りです).

続く初期近代英語期には,再び [æ] が勢いを取り戻し,[a] は劣勢となります.そして,[æ] は現代にかけてその勢いを増し続け,ついに [a] は概ね追い払われてしまいました.

つまり,この2000年ほどの間,今注目している件の母音は,[a] → [æ] → [a] ? [æ] → [æ] ? [a] → [æ] のように行ったり来たりを繰り返してきたのです(「?」は揺れを表わします).現在は [æ] の時代ということになりますが,標準発音でそうだというだけで,方言や話者個人によっては [a] もありますし揺れも頻繁でしょう.このような状況は,昔もおよそ同じだったはずです.

なぜこのように振り子が振れ続けてきたのかはよく分かりません.ただ1つ言えることは,英語の歴史を通じて,この音は微妙な発音の違いを示しながらも同一性を保ち続けてきたということです(専門的には「同一音素であり続けてきた」と表現します).今後,再び振り子が振れて,英語史上何度目かのシンプルな [a] = 「ア」へ回帰する時代がやってくるかもしれませんね.そうなれば日本語母語話者にとっては楽でしょう.

以上,Minkova (199--200) を参考にして執筆しました.

・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.

2020-03-31 Tue

■ #3991. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (2) [oe][verb][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][analogy][sobokunagimon][conjugation][paradigm]

昨日の記事 ([2020-03-30-1]) に引き続き,標記の問題についてさらに歴史をさかのぼってみましょう.昨日の説明を粗くまとめれば,現代英語の仮定法に人称変化がないのは,その起源となる古英語の接続法ですら直説法に比べれば人称変化が稀薄であり,その稀薄な人称変化も中英語にかけて生じた -n 語尾の消失により失われてしまったから,ということになります.ここでもう一歩踏み込んで問うてみましょう.古英語という段階においてすら直説法に比べて接続法の人称変化が稀薄だったというのは,いったいどういう理由によるのでしょうか.

古英語と同族のゲルマン語派の古い姉妹言語をみてみますと,接続法にも直説法と同様に複雑な人称変化があったことがわかります.現代英語の to bear に連なる動詞の接続法現在の人称変化表(ゲルマン諸語)を,Lass (173) より説明とともに引用しましょう.Go はゴート語,OE は古英語,OIc は古アイスランド語を指します.

(iii) Present subjunctive. The Germanic subjunctive descends mainly from the old IE optative; typical paradigms:

(7.24)

Go OE OIc sg 1 baír-a-i ber-e ber-a 2 baír-ai-s " ber-er 3 baír-ai " ber-e pl 1 baír-ai-ma ber-en ber-em 2 baírai-þ " ber-eþ 3 baír-ai-na " ber-e

The basic IE thematic optative marker was */-oi-/, which > Gmc */-ɑi-/ as usual; this is still clearly visible in Gothic. The other dialects show the expected developments of this diphthong and following consonants in weak syllables . . . , except for the OE plural, where the -n is extended from the third person, as in the indicative. . . .

. . . .

(iv) Preterite subjunctive. Here the PRET2 grade is extended to all numbers and persons; thus a form like OE bǣr-e is ambiguous between pret ind 2 sg and all persons subj sg. The thematic element is an IE optative marker */-i:-/, which was reduced to /e/ in OE and OIc before it could cause i-umlaut (but remains as short /i/ in OS, OHG).

ここから示唆されるのは,古いゲルマン諸語では接続法でも直説法と同じように完全な人称変化があり,表の列を構成する6スロットのいずれにも独自の語形が入っていたということです.一般的に古い語形をよく残しているといわれる左列のゴート語が,その典型となります.ところが,古英語ではもともとの複雑な人称変化が何らかの事情で単純化しました.

では,何らかの事情とは何でしょうか.上の引用でも触れられていますが,1つにはやはり音変化が関与していました.古英語の前史において,ゴート語の語形に示される類いの語尾の母音・子音が大幅に弱化・消失するということが起こりました.その結果,接続法現在の単数は bere へと収斂しました.一方,接続法現在の複数は,3人称の語尾に含まれていた n (ゴート語の語形 baír-ai-na を参照)が類推作用 (analogy) によって1,2人称へも拡大し,ここに beren という不変の複数形が生まれました.上記は(強変化動詞の)接続法現在についての説明ですが,接続法過去でも似たような類推作用が起こりましたし,弱変化動詞もおよそ同じような過程をたどりました (Lass 177) .結果として,古英語では全体として人称変化の薄い接続法の体系ができあがったのです.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-03-30 Mon

■ #3990. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (1) [oe][verb][be][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][sobokunagimon][conjugation][3ps][paradigm]

現代英語の仮定法では,各時制(現在と過去)内部において直説法にみられるような人称変化がみられません.仮定法現在では人称(および数)にかかわらず動詞は原形そのものですし,仮定法過去でも人称(および数)にかかわらず典型的に -ed で終わる直説法過去と同じ形態が用いられます.

もっとも,考えてみれば直説法ですら3人称単数現在で -(e)s 語尾が現われる程度ですので,現代英語では人称変化は全体的に稀薄といえますが,be 動詞だけは人称変化が複雑です.直説法においては人称(および数)に応じて現在時制では is, am, are が区別され,過去時制では were, were が区別されるからです.一方,仮定法においては現在時制であれば不変の be が用いられ,過去時制となると不変の were が用いられます(口語では仮定法過去で If I were you . . . ならぬ If I was you . . . のような用例も可能ですが,伝統文法では were を用いることになっています).be 動詞をめぐる特殊事情については,「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]),「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]),「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1]),「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]))を参照ください.

今回,英語史の観点からひもといていきたいのは,なぜ仮定法には上記の通り人称変化が一切みられないのかという疑問です.仮定法は歴史的には接続法 (subjunctive) と呼ばれるので,ここからは後者の用語を使っていきます.現代英語の to love (右表)に連なる古英語の動詞 lufian の人称変化表(左表)を眺めてみましょう.

| 古英語 lufian | 直説法 | 接続法 | → | 現代英語 love | 直説法 | 接続法 | ||||||

| ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | |||||

| 現在時制 | 1人称 | lufie | lufiaþ | lufie | lufien | 現在時制 | 1人称 | love | love | love | ||

| 2篋榊О | lufast | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufaþ | 3篋榊О | loves | |||||||||

| 過去時制 | 1人称 | lufode | lufoden | lufode | lufoden | 過去時制 | 1人称 | loved | loved | |||

| 2篋榊О | lufodest | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufode | 3篋榊О | ||||||||||

古英語でも接続法は直説法に比べれば人称変化が薄かったことが分かります.実際,純粋な意味での人称変化はなく,数による変化があったのみです.しかし,単数か複数かという数の区別も念頭においた広い意味での「人称変化」を考えれば,古英語の接続法では現代英語と異なり,一応のところ,それは存在しました.現在時制では主語が単数であれば lufie,複数であれば lufien ですし,過去時制では主語が単数で lufode, 複数で lufoden となりました.いずれも単数形に -n 語尾を付したものが複数となっています.小さな語尾ですが,これによって単数か複数かが区別されていたのです.

その後,後期古英語から中英語にかけて,この複数語尾の -n 音は弱まり,ゆっくりと消えていきました.結果として,複数形は単数形に飲み込まれるようにして合一してしまったのです.

以上をまとめしょう.古英語の動詞の接続法には,数によって -n 語尾の有無が変わる程度でしたが,一応,人称変化は存在していたといえます.しかし,その -n 語尾が中英語にかけて弱化・消失したために,数にかかわらず同一の形態が用いられるようになったということです.現代英語の仮定法に人称変化がないのは,千年ほど前にゆっくりと起こった小さな音変化の結果だったのです.

2020-03-02 Mon

■ #3962. Early Middle English Quantity Adjustment の公式 [vowel][sound_change][phonology][phonetics][meosl][homorganic_lengthening][shocc][trish][drift][emeqa]

連日の記事で Ritt に依拠しながら,後期古英語から初期中英語にかけて生じた一連の母音の量に関する変化に焦点を当ててきた.具体的には,母音の長化と短化に関する以下の4つの変化である.

・ 同器性長化 (Homorganic Lengthening; homorganic_lengthening)

・ 子音群前位置短化 (Shortening before Consonant Clusters; shocc)

・ 3音節短化 (Trisyllabic Shortening; trish)

・ 中英語開音節長化 (Middle English Open Syllable Lengthening; meosl)

従来これらの母音量変化はそれぞれ独立した現象として解釈されてきたが,昨日の記事「#3961. 3音節短化の事例」 ([2020-03-01-1]) の最後でも触れた通り,実は補完的な関係にあり,1つの駆流 (drift) ととらえる視点が提出されてきている.Ritt はこれを Early Middle English Quantity Adjustment と呼んでいる.

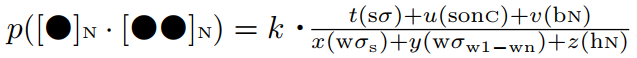

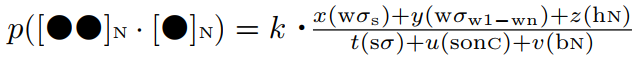

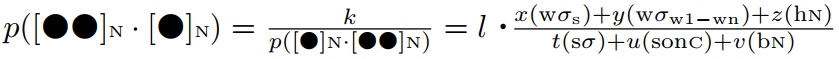

2つの長化については「#3958. Ritt による中英語開音節長化の公式」 ([2020-02-27-1]) で触れたように,1つの関数としてとらえることができる.改めてその公式を掲げておこう.

一方,2つの短化についても公式を立てることができる.短化と長化は見事に補完的であり,短化を促進させる環境では長化が抑制され,その逆もまた真である.すると,短化の公式は,上の長化の公式を逆転させればよいということになる.Ritt (95--96) の挙げている短化の公式は次の通り.

The probability of vowel shortening was proportional to

a. its height

b. syllable weight

c. the overall weight of the weak syllables in the foot

and inversely proportional to

a. the (degree of) stress on it

b. its backness

c. coda sonority

ここまで来れば,長化と短化の公式を組み合わせて,大きな1つの Early Middle English Quantity Adjustment の公式を立てることもできるだろう (Ritt 96) .

Ritt の音韻論の真骨頂は,このように音環境と音変化の関係を確率の問題に落とし込んだ点,そして一見互いに独立した変化を結びつけてみせた点にある.

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

2020-03-01 Sun

■ #3961. 3音節短化の事例 [sound_change][vowel][phonology][phonetics][shortening][shocc][trish][compound][meosl][homorganic_lengthening][gvs][drift]

昨日の記事「#3960. 子音群前位置短化の事例」 ([2020-02-29-1]) で触れた SHOCC (= Shortening before Consonant Clusters) とおよそ同時期に生じたもう1つの母音短化として,3音節短化 (Trisyllabic Shortening (= TRISH)) という音変化がある.3音節語において強勢のある第1音節の長母音が短化するというものだ.定式化すると次のようになる.

V → [-long]/__C(C)σσ

Ritt (99--100) より,初期中英語での形態により例を挙げよう.現代英語の形態と比較できるもののみを挙げる.

| heafodu PL | 'head' |

| cicenu PL | 'chicken' |

| linenes GEN | 'linen' |

| æniȝe PL | 'any' |

| ærende | 'errand' |

| æmette | 'ant' |

| suþerne | 'southern' |

| westenne DAT | 'waste (desert)' |

| deorlingas PL | 'darling' |

| feorþinȝas PL | 'farthing' |

| feowertiȝ | 'forty' |

| freondscipe | 'friendship' |

| haliȝdaȝ | 'holiday' |

| alderman | 'alderman' |

| heringes PL | 'herring' |

| stiropes PL | 'stirrup' |

| Monenday | 'Monday' |

| Thuresday | 'Thursday' |

| seliness | 'silliness' |

| redili | 'readily' |

| bretheren PL | 'brethren' |

| evere | 'ever' |

| othere ACC | 'other'' |

| redeles PL | 'riddle' |

| boseme ACC | 'bosom' |

| wepenes PL | 'weapon' |

もともとの3音節語に対して生じたほか,複合語で3音節になったもの,名詞の複数形などの屈折語尾が付されて3音節になったものにも生じることがあった.これにより,現代英語で south, holy, moon などが2重母音・長母音をもつのに対して,複合語 southern, holiday, Monday では短母音となっている理由が説明される.他の具体例については,以下の記事も参照されたい.

・ 「#1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮」 ([2014-02-11-1])

・ 「#260. 偽装合成語」 ([2010-01-12-1])

・ 「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1])

・ 「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1])

ここ数日間の記事で,中英語開音節長化 (meosl),同器性長化 (homorganic_lengthening),子音群前位置短化 (shocc) など,後期古英語から初期中英語に生じた一連の母音の量に関する変化を扱ってきたが,これらが互いに補完しあう関係にあったことは注目に値する.さらにいえば,この駆流 (drift) は次の時代の「大母音推移」 (gvs) にもつながっていくものであり,数世紀にわたる長いスパンで俯瞰すべき話題だということが分かる.

・ 「#2048. 同器音長化,開音節長化,閉音節短化」 ([2014-12-05-1])

・ 「#2052. 英語史における母音の主要な質的・量的変化」 ([2014-12-09-1])

・ 「#2063. 長母音に対する制限強化の歴史」 ([2014-12-20-1])

・ 「#1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由」 ([2013-02-27-1])

・ 「#3916. 強弱音節の区別と母音変化の関係」 ([2020-01-16-1])

・ 「#3914. Stenbrenden 曰く「大母音推移は長期の漂流の一部にすぎない」」 ([2020-01-14-1])

(後記 2020/03/02(Mon):大名力氏より moon は長母音をもつ点を指摘いただきまして,元の「現代英語で south, holy, moon などが2重母音をもつのに対して」を「現代英語で south, holy, moon などが2重母音・長母音をもつのに対して」に修正しました.ありがとうございます.)

・ Ritt, Nikolaus. Quantity Adjustment: Vowel Lengthening and Shortening in Early Middle English. Cambridge: CUP, 1994.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow