2013-04-06 Sat

■ #1440. 音節頻度ランキング [syllable][corpus][lexicon][phonetics][frequency][statistics]

「#1424. CELEX2」 ([2013-03-21-1]) で紹介した巨大データベースで何かしてみようと考え,Version 2 で新たに加えられた音節頻度 (English Frequency, Syllables) のサブデータベースにより,現代英語で最も多い音節タイプのランキングを得た.

これは,CELEX2 のもとになっているコーパス全体のうち,7.26%を構成する約130万語の話し言葉サブコーパスから引き出された音節頻度であり,タイプ頻度ではなくトークン頻度によるものである.つまり,話し言葉におけるある単語の頻度が高ければ,その分,その単語に含まれる音節タイプの頻度も高くなるということである.例えば,of を構成する "Ov" (= /ɒv/) と表現される音節は,第4位の頻度である.なお,強勢の有無は考慮せずに頻度を数えている.

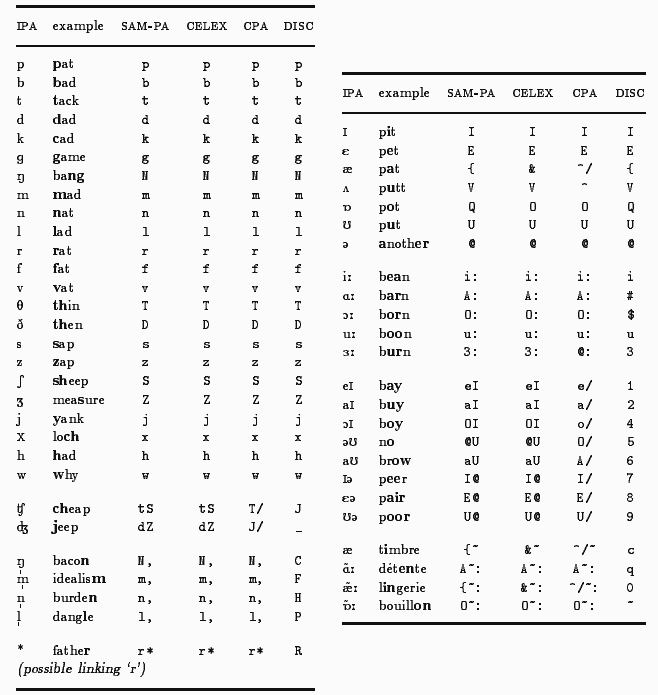

以下のリストに挙げる音素表記は,IPA ではなく CELEX 仕様の独特の表記なので,先に対応表を挙げておこう.

では,以下にランキング表でトップ50位までを掲載する.高頻度の単音節語の音節タイプがそのまま上位に反映されていて,あまりおもしろい表ではないが,何かの役に立つときもあるかもしれない.

| Rank | Syllable | Frequency |

|---|---|---|

| 1 | eI | 72971 |

| 2 | Di: | 60967 |

| 3 | tu: | 31446 |

| 4 | Ov | 30108 |

| 5 | In | 29906 |

| 6 | &nd | 28709 |

| 7 | aI | 23822 |

| 8 | lI | 19728 |

| 9 | @ | 19566 |

| 10 | rI | 14356 |

| 11 | ju: | 12598 |

| 12 | dI | 12465 |

| 13 | D&t | 12118 |

| 14 | It | 11504 |

| 15 | wOz | 10834 |

| 16 | fO:r* | 9778 |

| 17 | Iz | 9517 |

| 18 | tI | 9161 |

| 19 | fO | 9042 |

| 20 | Sn, | 8969 |

| 21 | hi: | 8928 |

| 22 | r@n | 8638 |

| 23 | bi: | 8505 |

| 24 | bI | 7936 |

| 25 | nI | 7068 |

| 26 | wID | 7046 |

| 27 | On | 7030 |

| 28 | &z | 6919 |

| 29 | O:l | 6569 |

| 30 | h&d | 6240 |

| 31 | E | 6165 |

| 32 | bl, | 6021 |

| 33 | sI | 5836 |

| 34 | @U | 5824 |

| 35 | t@r* | 5687 |

| 36 | &t | 5652 |

| 37 | hIz | 5564 |

| 38 | bVt | 5416 |

| 39 | mI | 5397 |

| 40 | s@ | 5391 |

| 41 | nOt | 5357 |

| 42 | D@r* | 5339 |

| 43 | I | 5283 |

| 44 | tId | 5259 |

| 45 | DeI | 5162 |

| 46 | IN | 5063 |

| 47 | t@ | 5053 |

| 48 | s@U | 4974 |

| 49 | baI | 4894 |

| 50 | h&v | 4769 |

全ランキング表を見たい方は,タブ区切り形式で Syllable Frequency Rank Table by CELEX2 を参照.ブラウザ上で閲覧したい方は,こちらからどうぞ.全体としては11492の異なる音節タイプが登録されており,頻度が1以上のものは7934タイプある.「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1]) の最後で,英語の音節タイプが日本語に比べて驚くほど多種多様であることに触れたが,この数をみれば納得できるだろう.関連して,syllable の各記事を参照.

なお,CELEX2 のマニュアルには以下の但し書きが記されていたので,再掲しておく.

Please note that the English corpus used by CELEX for deriving these frequencies contains only 7.3% spoken material. This means there is a rather tenuous relationship between the full frequency figures, which are based on written forms, and the syllable frequencies, which merely refer to phonemic conversions of these graphemic transcriptions. Of course it could be argued that frequencies of syllables, as lexical sub-units, are less liable to get skewed from differences in medium than full words, but it has to be taken into account that NO FIRM EVIDENCE ABOUT SPOKEN FREQUENCIES can be derived from these data.

2013-03-19 Tue

■ #1422. 大母音推移の入力は内わたり2重母音だった? [gvs][phonetics][vowel][diphthong][uniformitarian_principle]

大母音推移 (Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) を始めとする英語のいくつかの母音推移に共通する傾向がある.tense な長母音(母音四辺形の外側に位置するので "outer ring / peripheral vowels" とも呼ばれる)は上昇し,lax な長母音(内側なので "inner ring / non-peripheral vowels とも呼ばれる)は下降するというものだ.これは Labov (1994: 234) が指摘している傾向だが,論争好きの Stockwell and Minkova はこれに真っ向から対立する説を提案した.

Stockwell and Minkova によれば,母音推移で決定的なのは,Labov のいうような長母音の tense vs lax, inner ring vs outer ring, peripheral vs non-peripheral という対立軸ではなく,2重母音の in-gliding (centering) vs out-gliding という対立軸である.ここで,in-gliding (centering) な2重母音とは,第2要素が中母音(典型的に [ə])となる [ɪə ɛə æə ʊə ɔə ɑə] のようなものを指し,out-gliding な2重母音とは,第2要素が高母音(典型的に [i u])となる [ey ay ɔy] のようなものを指す.Stockwell and Minkova は,英語の諸変種で現在進行中のいくつかの母音推移 (the New York City Shift, the Northern American Cities Shift, the Popular London and Cockney Shift, the Southern States Shift) を調査し,in-gliding な2重母音は上昇し,out-gliding な2重母音は下降する傾向があると結論した (97) .

In order for an analysis of a historical English shift to be supported by the evidence of modern English chain shifts, it appears, from the above Modern English dialect evidence and the on-going shifts, that:

a. nuclei which move upward have centering glides, and

b. nuclei which move downward have homorganic out-glides, front with front vowels and back with back vowels.

だが,注意したいのは,Labov は長母音の推移について語っているのに対して,Stockwell and Minkova は2重母音の推移について語っていることである.15世紀以降,南イングランドで生じた最も有名な大母音推移の議論を思い出せば,通常,入力となる音としては長母音が前提とされている.しかし,Stockwell and Minkova は,Uniformitarian Principle (斉一論)を引き合いに出しながら,現在進行中の2重母音推移の傾向に鑑み,件の大母音推移の入力も本当は長母音ではなく2重母音だったのではないかと,驚くような revisionist な提案を,さりげに,さりげなく括弧内でしているのである."no one has proved that the shifting nuclei were long pure vowels, and indeed the very fact of their shifting suggests that they were not" (97).

だが,もし内わたり2重母音にそのような傾向が本当にあるのだとすれば,それはなぜなのだろうか.Minkova and Stockwell (98--99) は,"perceptual optimization" という動機づけを提案する (98--99) .

Assuming that the ultimate target of a centering diphthong is a point maximally distanced from the out-glide end-points, i.e. the -y and -w of the peripheral diphthongs, namely some kind of low central [a] or [ɑ], we can argue that the reason that in-gliding diphthongs raise the first element is perceptual optimization: [æə] is worse than [ɛə] which is worse than [ɪə]. In the back, [ɒə] is worse than [ɔə] which is worse than [ɔ̝ə] which is worse than [ʊə]. Put another way, Labov has the motivations for chain-shifting in English (and indeed throughout Germanic) backwards: it is not that peripheral vowels rise, because there is no phonetic motivation for that claim to be true; rather, it is that the elements of in-gliding diphthongs distance themselves from each other for optimal perception, which raises the first element.

これは,「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) において,同じ論者たちからの論として紹介した "(1) Nucleus-glide dissimilation" に相当するだろう.

・ Labov, William. Principles of Linguistic Change: Internal Factors. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1994.

・ Stockwell, Robert and Donka Minkova. "Explanations of Sound Change: Contradictions between Dialect Data and Theories of Chain Shifting." Leeds Studies in English ns 30 (1999): 83--102.

2013-03-12 Tue

■ #1415. shew と show (1) [spelling][phonetics][corpus][hc][diphthong]

動詞 show には古い異綴り shew がある.法律文書,聖書,詩などには見られるものの,現在では一般的にはあまりお目にかからない.しかし,shew は18世紀まで優勢な綴字であり,19世紀前半まで現役として活躍していたし,20世紀前半ですら目にすることがあった.OED "show, v." の語源欄の記述を参照しよう.

The spelling shew, prevalent in the 18th cent. and not uncommon in the first half of the 19th cent., is now obsolete exc. in legal documents. It represents the obsolete pronunciation (indicated by rhymes like view, true down to c1700) normally descending from the Old English scéaw- with falling diphthong. The present pronunciation, to which the present spelling corresponds, represents an Old English (? dialectal) sceāw- with a rising diphthong.

この異綴りの由来は,古英語 scéawian (to look) の形態に由来する.語幹の2重母音が長母音へと滑化 (smoothing) する際に,もともと下降調2重母音であれば最初の母音が伸びて ē となり,上昇調2重母音であれば最後の母音が伸び,結果として ō となった.shew に連なる前者の系列では,規則的な音発達により,/ʃjuː/ が出力されるはずだが,show に連なる後者の系列の発音 /ʃoʊ/ に置換されることになった.近代後半までに綴字としては shew が優勢でありながら,発音としては show が一般化していたとことになる.なお,sew /soʊ/ も,これと平行的な発達の結果である.

OED や語源辞書では,近代までは shew 系列が優勢だったということだが,劣勢だった show 系列の萌芽は中英語から確認される (cf. MED "sheuen (v.(1))") .Helsinki Corpus により,中英語から近代英語までの shew vs show の通時的な分布を概観してみよう.(データファイルは "shew" and "show" in Helsinki Corpus を参照.)

| shew 系列 | show 系列 | |

|---|---|---|

| M1 | 12 | 0 |

| M2 | 36 | 2 |

| M3 | 185 | 0 |

| M4 | 207 | 7 |

| E1 | 198 | 13 |

| E2 | 113 | 15 |

| E3 | 71 | 4 |

確かに初期近代英語期までの通時的な傾向は明白である.だが,後期近代英語期以降の show の逆転劇については未調査なので,明日の記事で探ってみる.

2013-03-02 Sat

■ #1405. 北と南の大母音推移 [gvs][scots_english][weakly_tied][social_network][sociolinguistics][phonetics][functionalism][hypercorrection]

昨日の記事「#1404. Optimality Theory からみる大母音推移」 ([2013-03-01-1]) で久しぶりに Great Vowel Shift の話題を取り上げた.別の関心から GVS について再考しようと Smith (Chapter 6) を読み直したが,GVS を論じるに当たっては,それが様々な点において統一した一枚岩の変化ではないかもしれないという可能性を常に念頭に置いておくことが必要だと改めて認識した.この点については「#495. 一枚岩でない大母音推移」 ([2010-09-04-1]) で議論したが,改めて思い起こすべく,北と南の大母音推移について触れておきたい.

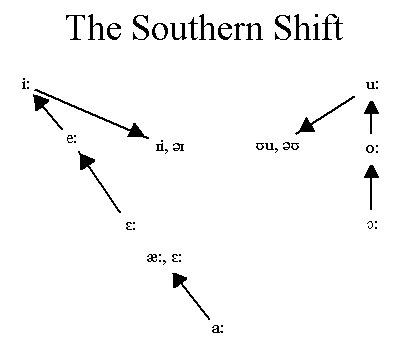

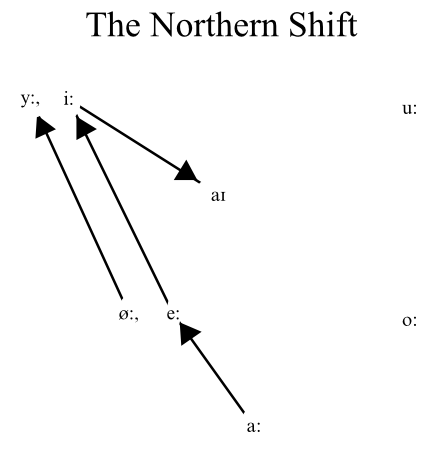

英語史において「大母音推移」の名前で知られているのは,ロンドンを中心とするイングランド南部で起こった,後の標準英語にその結果が反映されている,一連の長母音の変化である.しかし,ブリテン島の各方言で,およそ比較される時代におよそ比較されるような長母音の変化が起こっている.この中でも比較的よく知られているのが,スコットランドの方言で起こった大母音推移である.そこでは前舌長母音系列のみに上げや2重母音化が見られ,対応する後舌母音では音変化が生じていない.したがって,out はスコットランド方言では [uːt] のままである.以降,イングランド南部方言の大母音推移を "Southern Shift",スコットランド方言の大母音推移を "Northern Shift" と呼んで区別する(下図参照).

Southern Shift と Northern Shift は,変化前の母音体系が相違していたのであるから,当然,結果も異なっていた.だが,前舌母音だけに注目すれば,両推移とも結果に大差はないといえるのも事実である.では,過程と原因についてはどうか.両推移の間に,連鎖的変化が進行した順序や原因について,何らかの類似性を指摘することはできるのだろうか.類似性を想定したくなる理由はいくつもある.しかし,Smith (153) は,似ているのは "mechanical developments consequent on change elsewhere in the system" という構図のみであり,"no reference to southern 'influence' is needed to account for the development in the north, and the similarity between Northern and Southern Shifts seems essentially coincidental" と,両推移の関連を切り捨てる.

[I]s the Great Vowel Shift (singular) a unitary phenomenon? It would seem that the triggering and implementation of the Shift differed in different parts of the country. It was not some sudden, massive movement but rather a series of very small, individual choices which interacted diachronically, diatopically and sociolinguistically, resulting in at least two distinct sets of phonological realignments. The term Great Vowel Shift remains a useful label but, as has been pointed out by, among others, Roger Lass (1988: 396), only in the same way as 'Industrial Revolution' is a helpful shorthand method of referring to how a series of minor technological advances ultimately brought about a major cultural change. (153)

Smith は,各推移の原因についても関連するところはないとし,個別に独自の論を展開している.phonological space の概念を用いた母音体系内の圧力に関する考察,ありうる母音体系の類型論的考察,ネットワーク理論に基づく「弱い絆で結ばれた」 ("weakly tied") 共同体が媒介となって生じる社会言語学的な accommodation や hyperadaptation の議論など,ユニークな視点から南北の推移を切ってゆく.

Smith 説は,音韻体系をおおいに考慮している点などを評価すれば機能主義的な説明であることは確かだが,基本的にはバラバラ説の一種と考えてよいだろう.

・ Smith, Jeremy J. Sound Change and the History of English. Oxford: OUP, 2007.

2013-03-01 Fri

■ #1404. Optimality Theory からみる大母音推移 [gvs][vowel][ot][phonology][phonetics][diphthong][merger][language_change]

理論言語学の分野において,1990年代は Optimality Theory (最適性理論)の登場と発展の時代と呼べるかもしれない.1993年に Prince and Smolensky により草稿が発表されて以来,注目を浴びている言語理論だ.特に音韻論や韻律論の分野での応用が進んでおり,通時言語学の立場からも言語変化を説明する原理として期待が寄せられている.OT は,文法をランク付けされた複数の制約によって記述できると考える.深層形式に対して各種の制約がランク順に適用され,結果として表層形式が出力されることを想定している.

OT の観点からは,言語変化あるいは文法変化とは制約のランク付け順序の入れ替え (reranking of constraints) であると見ることができ,いくつかの研究では英語史における主要な音変化である大母音推移 (Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) へも応用されている.McMahon が GVS への応用研究を要約しているので,それを見てみよう.以下では,McMahon が参照している種々の典拠の書誌情報は省略する.

近年,理論的な立場から,GVS は従来のような統一的な変化ではなく,個別の変化がたまたま組み合わさったものにすぎないという見解が提出されてきている([2010-09-04-1]の記事「#495. 一枚岩でない大母音推移」を参照).私が呼ぶところのバラバラ説である.このバラバラ説を唱える急先鋒は Stockwell and Minkova であり,彼らは GVS というラベル自体が統一性を否応なしに喚起してしまう悪しきラベルであると評している.Minkova などは,このラベルは英語史の用語としてではなく言語学史の用語としてこそふさわしいと,手厳しい.ただし,従来の GVS が表わす個々の音変化の事実そのものは当然のことならが認めており,最初に生じた音変化は高母音の2重母音化であると考えている点では,Jespersen などの見解と一致する.

一方,Lass は GVS というラベルの意義を一応のところ認めている.GVS の開始点については,中高母音の高母音化から始まったとする Luick や Dobson の見解を容れており,母音四辺形の上半分に関する一連の変化については構造的な相互の関与を想定している.言い換えれば,下半分についてのみバラバラ説を採用しているということになる.

McMahon は,このような論争を背景に,Miglio (1998) や Miglio and Moré による OT を用いた GVS 分析を概説する.これらの理論的な難点を指摘した後,McMahon が最もよく OT の強みが示されていると評価する Minkova and Stockwell の分析を紹介する.Minkova and Stockwell は,英語の長母音の振る舞いを決定づける4つの要因を挙げ,それぞれを OT における制約に割り当てた.

(a) HEAR CLEAR: Diphthong optimization in perceptual terms

(b) *EFFORT: Diphthong optimization in articulatory terms

(c) MINIMAL DISTANCE: Optimal spacing of adjacent entities --- merger avoidance

(d) IDENT IO (CONTRAST): Vowel mergers and input-output faithfulness

(a) と (b) は音声に関わる制約で,前者は2重母音化を支持し,後者は長母音化を支持するという相反する性質をもつ.(c) と (d) は音素体系に関わる制約で,前者は音素の融合を避ける方向へ,後者は音素対立を保持する方向へ作用する.なお,Minkova and Stockwell は音声にもとづく (a) と (b) の制約のみを,変化の引き金,変化の説明として利用できると考えている.これは,OT の基本に音声を据えるのか音韻を据えるのかという理論の本質に関わる議論と関連する.

Minkova and Stockwell は,4制約の異なる順番での組み合わせにより,4つの異なる音過程が説明されるとする.

(1) Nucleus-glide dissimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> HEAR CLEAR >> MINIMAL DISTANCE >> *EFFORT

(2) Nucleus-glide assimilation: IDENT IO (CONTRAST) >> *EFFORT >> MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

(3) Chain Shift: IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR, *EFFORT

(4) Merger: *EFFORT >> IDENT IO (CONTRAST), MINIMAL DISTANCE >> HEAR CLEAR

GVS は (3) の1事例である.英語史には様々な音変化が起こっているが,OT によれば,各事例は制約の異なる組み合わせと順序により説明されるということになる.だが,OT により GVS の何がより明らかにされたのか,よくわからないというのが正直なところである.GVS について新たに1つの記述法が加わったという以上に,何があるのだろうか.

・ Prince, Alan and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms, Rutgers U and U of Colorado at Boulder, 1993.

・ McMahon, April. "Change for the Better? Optimality Theory versus History." Chapter 1 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 4--23.

2013-02-27 Wed

■ #1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由 [drift][causation][language_change][vowel][diphthong][consonant][degemination][phoneme][phonetics][gvs][meosl][functionalism][isochrony][functional_load][homorganic_lengthening]

「#1231. drift 言語変化観の引用を4点」 ([2012-09-09-1]) の記事で,Ritt の論文に触れた.この論文では標題に掲げた問題が考察されるが,筆者の態度はきわめて合理主義的で機能主義的である.

Ritt は,中英語以来の Homorganic Lengthening, Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL), Great Vowel Shift を始めとする長母音化や2重母音化,また連動して生じてきた母音の量の対立の明確化など,種々の母音にまつわる変化を「母音の強化」 (strengthening of vowels) と一括した.それに対して,子音の量の対立の解消,子音の母音化,子音の消失などの種々の子音にまつわる変化を「子音の弱化」 (weakening of consonants) と一括した.直近千年にわたる英語音韻史は母音の強化と子音の弱化に特徴づけられるとしながら,その背景にある原因を合理的に説明しようと試みた.このような歴史的な潮流はしばしば drift (駆流)として言及され,歴史言語学においてその原動力は最大の謎の1つとなっているが,Ritt は意外なところに解を見いだそうとする.それは,英語に長いあいだ根付いてきた "rhythmic isochrony" と "fixed lexical stress on major class lexical items" (224) である.

広く知られているように,英語には "rhythmic isochrony" がある.およそ強い音節と弱い音節とが交互に現われる韻脚 (foot stress) の各々が,およそ同じ長さをもって発音されるという性質だ.これにより,多くの音節が含まれる韻脚では各音節は素早く短く発音され,逆に音節数が少ない韻脚では各音節はゆっくり長く発音される.さらに,英語には "fixed lexical stress on major class lexical items" という強勢の置かれる位置に関する強い制限があり,強勢音節は自らの卓越を明確に主張する必要に迫られる.さて,この2つの原則により,強勢音節に置かれる同じ音素でも統語的な位置によって長さは変わることになり,長短の対立が常に機能するとは限らない状態となる.特に英語の子音音素では長短の対立の機能負担量 (functional load) はもともと大きくなかったので,その対立は初期中英語に消失した(子音の弱化).一方,母音音素では長短の対立は機能負担量が大きかったために消失することはなく,むしろ対立を保持し,拡大する方向へと進化した.短母音と長母音の差を明確にするために,前者を弛緩化,後者を緊張化させ,さらに後者から2重母音を発達させて,前者との峻別を図った.2つの原則と,それに端を発した「母音の強化」は,互いに支え合い,堅固なスパイラルとなっていった.これが,標記の問題に対する Ritt の機能主義的な解答である.

狐につままれたような感じがする.多くの疑問が浮かんでくる.そもそも英語ではなぜ rhythmic isochrony がそれほどまでに強固なのだろうか.他の言語における類似する,あるいは相異する drift と比較したときに,同じような理論が通用するのか.音素の機能負担量を理論的ではなく実証的に計る方法はあるのか.ラベルの貼られているような母音変化が,(別の時機ではなく)ある時機に,ある方言において生じるのはなぜか.

Ritt の議論はむしろ多くの問いを呼ぶように思えるが,その真の意義は,先に触れたように,drift を合理的に説明しようとするところにあるのだろうと思う.それはそれで大いに論争の的になるのだが,明日の記事で.

・ Ritt, Nikolaus. "How to Weaken one's Consonants, Strengthen one's Vowels and Remain English at the Same Time." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 213--31.

2013-02-01 Fri

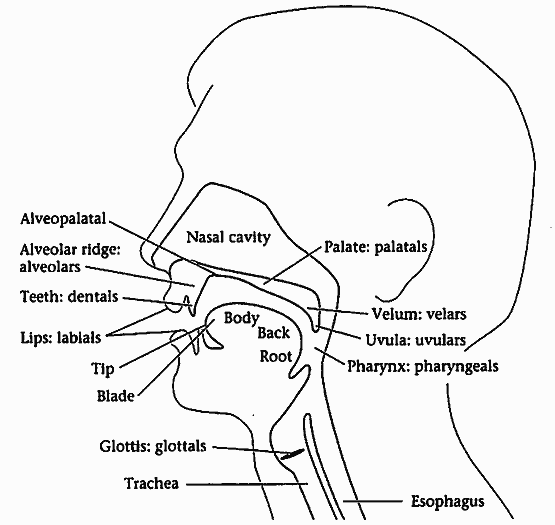

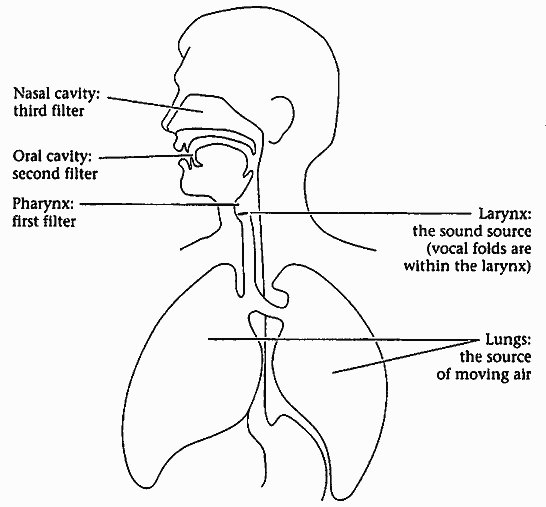

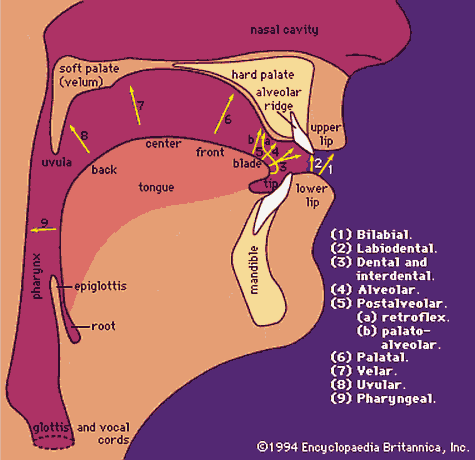

■ #1376. 音声器官の図 [phonetics][terminology]

授業などでの参照用に,音声器官 (speech organs) と調音点 (places of articulation) の図を掲載.言語学や音声学のどの教科書にも掲載されているが,以下のモノクロ版は O'Grady et al. の p. 19 と p. 23 より,カラー版は Britannica の "articulation: physical points of articulation" より.ほかには,Google 画像検索で "vocal tract" 辺りより無数の図をどうぞ.

以下に主な音声器官の術語を整理しておく.

| common name | scientific name | adjective |

|---|---|---|

| lips | labia | labial |

| teeth | dental | |

| alveolar ridge | alveolar | |

| (hard) palate | palatal | |

| soft palate | velum | velar |

| uvula | uvular | |

| upper throat | pharynx | pharyngeal |

| voicebox | larynx | laryngeal |

| tongue tip | apex | apical |

| tongue blade | lamina | laminal |

| tongue body | dorsum (back) | dorsal |

| tongue root | radical |

・ O'Grady, William, John Archibald, Mark Aronoff, Janie Rees-Miller. Contemporary Linguistics: An Introduction. 6th ed. Boston: Bedford/St. Martin's, 2010. (Companion Site based on the 5th edition available here.)

・ Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2008.

2013-01-21 Mon

■ #1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化 [phonetics][oe][consonant][verners_law]

「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1]) の (2) で取り上げたが,古英語では典型的に母音で挟まれた無声摩擦音 [f, θ, s] は有声化して [v, ð, z] となる (ex. hūsian "to house", ofer "over", sūþerne "southern") .この無声摩擦音の有声化という現象について,中尾 (377) に従って,詳細を記述したい.

この音過程は,遅くとも6世紀末ごろまでには確立したとされる.生起する音声環境には,(1) V_V, (2) V_/l, r, m, n/, (3) /l, r, m, n/_V の3種類があった.いずれも自鳴音にはさまれた環境である./f, θ, s/ に作用したそれぞれの古英語での例を挙げよう.

・ [f] > [v]: giefan (give) ? geaf ([he] gave), heofon (heaven), ofer (over)

・ [θ] > [ð]: weorðan (become) ? wearð ([he] became), feþer (feather), ōþer (other), fæðm (fathom), eorðe (earth)

・ [s] > [z]: rīsan (rise) ? rās ([he] rose), nosu (nose), bōsm (bosom), ōsle (ouzel)

(1) と (2) の環境について,V に強勢がない場合には,有声化の音過程が阻止されることが知られている.例えば,*triuwiþu > trēowþ (truth) や seofoða (seventh) .これは,Verner's Law の適用される条件とは異なることに注意したい.

この音過程は古英語の綴字には反映されないが,(a) 語中の環境で <þ> の代わりに /d/ が用いられたり,(b) 問題の摩擦音の直後に <t> ではなく <d> が続いたり,(c) þl > dl あるいは þm > dm のような音過程が生じたりすることから,生起したことは疑いえない.

なお,古英語と中英語では,有声化は摩擦音に対して起こることが多いが,閉鎖音では起こらない.逆に,近代英語での有声化は,摩擦音としては [s] > [z] があるぐらいで ,大部分が閉鎖音で起こっている.一方,無声化についても時代別に分布が異なる.古英語や中英語では摩擦音と閉鎖音にともに影響するが,近代英語ではまれに摩擦音に影響するのみである(中尾,p. 376).有声化と無声化の過程には,時代別の潮流があるということかもしれない.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2013-01-09 Wed

■ #1353. 後舌高母音の長短 [pronunciation][phonetics][spelling][vowel][phoneme][frequency][variation]

[2012-02-13-1]の記事「#1022. 英語の各音素の生起頻度」で確認できるように,/ʊ/ は英語の短母音音素のなかで最も生起頻度の低いものである.綴字としては,典型的に <oo> や <u> で表わされる音素だが,前者は /uː/,後者は /ʌ/ として実現されることも多いので,実際にはそれほど現われない.具体的にはどのくらいあるのだろうか.

「#1191. Pronunciation Search」 ([2012-07-31-1]) で,「/ʊ/ + 子音」で終わる単音節語を拾ってみた.検索欄に "^[^AEIOU]*(?<!Y )UH[012]? [^AEIOUHWY]+$" と入れてみると次の159語が挙がった.

bloor, book, book's, booked, books, books', boor, boord, boors, bourque, brook, brook's, brooke, brooke's, brookes, brooks, brooks's, bruehl, bull, bull's, bulls, bulls', cook, cook's, cooke, cooked, cooks, could, crook, crooke, crooks, duerr, duerst, flook, fluhr, fooks, foor, foot, foote, foote's, foots, fuhr, fuld, full, full's, fulp, fults, fultz, gloor, good, good's, goode, goods, gook, hood, hoods, hoofed, hoofs, hook, hook's, hooke, hooked, hooks, hooves, joong, jure, kook, kooks, koors, kuehl, kuhrt, look, looked, looks, loong, luehrs, luhr, luhrs, lure, lured, lures, mook, moor, moore, moore's, moored, moores, moors, muhr, nook, nooks, poor, poor's, poore, poors, pull, pulled, pulls, puls, pultz, put, puts, rook, rooke, rooks, routes, ruehl, ruhr, schnooks, schnoor, schoof, schook, schultz, schulz, schulze, schuur, shook, should, shultz, shure, snook, snooks, soot, soots, spoor, spoor's, stood, stroock, stuhr, suire, sure, took, tooke, tookes, tour, tour's, toured, tours, ture, uhr, wolf, wolf's, wolfe, wolfe's, wolff, wolves, wood, wood's, woods, wool, woolf, wools, woong, would, wuertz, wulf, wulff, zook, zuehlke

一方で,対応する長母音 /uː/ や中舌母音 /ʌ/ をもつ単音節語は,同様の条件検索 "^[^AEIOU]*(?<!Y )UW[012]? [^AEIOUHWY]+$" および "^[^AEIOU]*(?<!Y )AH[012]? [^AEIOUHWY]+$" によれば,それぞれ596語,966語がヒットした.限定された音声環境における調査ではあるが,相対的に /ʊ/ をもつ単語が少ないことがわかる.

上の171語のうち,<oo> = /ʊ/ の関係を示すものは95語ある.この綴字と発音の関係の背景には,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) および「#1297. does, done の母音」 ([2012-11-14-1]) で述べた通り,長母音の短母音化という音韻変化があった.

この音韻変化は過去のものではあるが,その余波は現代でも少数の語において散発的に見られる.例えば,「発音の揺れを示す語の一覧」 ([2010-08-28-1]) で確認できる限り,room, bedroom, broom の発音は,長母音と短母音の間で揺れを示す.LPD の Preference polls によれば,揺れの分布は以下の通り.

| BrE /ruːm/ | BrE /rʊm/ | AmE /ruːm/ | AmE /rʊm/ | |

|---|---|---|---|---|

| room | 81% | 19 | 93 | 7 |

| bedroom | 63 | 37 | - | - |

| broom | 92 | 8 | - | - |

関連して,「#1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例」 ([2012-04-25-1]) も参照.長母音 /uː/ については,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) も関与する.

・ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2013-01-04 Fri

■ #1348. 13世紀以降に生じた v 削除 [phonetics][etymology][metanalysis][consonant][v]

[v] をはじめとする有声摩擦音は母音の前後で失われやすいという音声的特徴がある.有声摩擦音自身が,歴史的には,対応する破裂音の弱化によって生じている場合もある.ラテン語 rīpam "bank, shore", sētam "silk", focum "hearth" の語中破裂音が,スペイン語では riba, seda, fuego "fire" と摩擦音化しており,フランス語では rive, soie, feu のようにさらに弱化あるいは消失している (Bloomfield 374) .

話題を [v] に限定すれば,英語でも,この子音は母音の前後でしばしば削除されている.現代英語の auger, curfew, had, head, kerchief, lady, lark, lord, poor は,発音に [v] が含まれていないが,いずれも本来は [v] をもっていた.[v] の削除は13世紀以降に生じたものとされている.

中尾 (401, 410--11) によれば,[v] の削除された環境にはいくつかの種類が認めらられる.ここでは3種類を取り上げよう.1つ目は,a に後続し,k, g, l に前置される環境である.例えば,auger や hawk などで,歴史的な [v] が削除されている.前者は古英語 nafogār に遡り,これは nafu "nave" + gār "spear" の合成語である.中英語期に a と g に挟まれた結果 [v] が削除され,さらに a nauger → an auger の異分析が生じたものである(異分析については,[2009-05-03-1]の記事「#4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している?」および metanalysis の各記事を参照).後者は,古英語 h(e)afoc の中英語形において [v] が削除されたものである.

2つ目は d の前位置においてであり,古英語の hæfde "had", hēafdes "head's", hlǣfdige "lady" などにおいて [v] が消失した.

3つ目は,強勢のある長母音の後位置で,かつ r(C), l, m, n の前位置においてであり,古英語の lāferce "lark" や,古フランス語からの借用語 cuevrechief "kerchief", cuevrefeu "curfew", povre "poor" などにおいて [v] が消失した.

関連して,lady と lord の語史については,「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]) を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2013-01-01 Tue

■ #1345. read -- read -- read の活用 [verb][conjugation][phonetics][spelling][gvs][homonymic_clash][degemination][sobokunagimon]

明けましておめでとうございます.巳年です.本年も hellog をよろしくお願いいたします.

新年最初の記事は,先日寄せられた次の質問について.read の過去形の発音がなぜ /rɛd/ なのか,英語史の観点からどう説明されるのか.

現代標準英語の read の活用は,綴字こそ不変だが,発音では /riːd/ -- /rɛd/ -- /rɛd/ となる.確かに,現代の観点からは不規則の極みのように見える.しかし,歴史的にみれば,規則的と言い切ることはできないものの,かといって不規則の極みとも言えない.発音に関しては類例があるし,綴字についてもある程度の説明が与えられる.

発音と綴字を別々に考えていこう.まずは,発音から.動詞 read の古英語 West-Saxon 方言における不定詞は rǣdan であり,語幹には前舌長母音が含まれていた.Anglian や Kentish 方言では,問題の母音は ē で表わされるより高い位置の母音だったが,いずれにせよ古英語の不定詞には前舌長母音が含まれていたことが重要である.さて,この動詞はゲルマン祖語の段階では強変化VII類に属していたが,古英語までには弱変化化しており,West-Saxon では過去形 rǣdde,過去分詞形 gerǣd(e)d が例証されている.ここで,語幹末の d と接尾辞の d とが重複していることがポイントである.というのは,中英語にかけて,この重子音の直前の長母音が短化するという音韻変化が生じたからである(続いて脱重子音化も生じた).かくして,中英語では,語幹母音の音価こそ /æ/, /ɛ/, /a/ など前舌母音の間で揺れていたが,不定詞および現在形の語幹では長母音,過去形および過去分詞形の語幹では短母音という分布が現われた.この長母音は後に大母音推移の入力となり,現代標準英語の /iː/ へと連なり,短母音は /ɛ/ へと連なった.

一方,問題の母音に対応する綴字はどのように発展してきたか.中英語に現われた <ea> の綴字は,不定詞と現在形の語幹母音の /ɛː/ に対応していたと考えられる.短母音化した過去形と過去分詞形の語幹母音を表わす綴りとしては <e> 辺りが最もふさわしかったのだろうが,<red> では「赤」を表わす同綴り異義語と衝突してしまう恐れがあったからか,一般化することはなかった.この "homographic clash" とでも呼ぶべき説明原理は,OED "read, v." の語源欄で与えられているものである.

The present-day spelling of the past tense and past participle forms is analogous to the present tense; the spelling red for past tense and past participle is found only in isolated instances in the modern period and was perhaps avoided because it coincided with the standard spelling of RED adj.

"homographic clash" は1つの可能性としては考慮に値するだろうが,果たして似たような例があるのだろうか.また,/ɛ/ = <ea> の対応そのものは bread, dead, head, lead (n.), spread, stead, thread などに見られ,必ずしも稀ではない.

上に述べてきた説明は OED の記述を大雑把にまとめたものだが,現代標準英語の発音と綴字の関係に落ち着くまでの歴史(を明らかにすること)は複雑である.MED の異綴りの一覧を一瞥すれば,ややこしさは想像できるだろう.

なお,lead (v.) も read と同様の歴史をたどったが,綴字は発音と密接な関係を保ち続け,現代標準英語では lead -- led -- led へと落ち着いている.また,初期近代英語では eat や spread も現在形は長母音,過去形は短母音だった (Dobson 503) ので,その時点までは発音上の発達は read と平行だったことになる.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2012-12-31 Mon

■ #1344. final -e の歴史 [final_e][mulcaster][spelling][graphemics][alphabet][orthography][pronunciation][phonetics][silent_letter][ilame]

英語史における最重要の問題の1つとして,final -e が挙げられる.本ブログでも,「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) や「#1289. magic <e>」 ([2012-11-06-1]) などで扱ってきた話題だ.個人的な関心ゆえにひいき目に「最重要」と呼んでいる節もないではないが,「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) という英語史の潮流,ひいては印欧語史の潮流を体現する問題として final -e のもつ意義は大きい.final -e は,発音の問題でもあり綴字の問題でもある.final -e は,古英語・中英語の問題でもあり,近代英語・現代英語の問題でもある.今回は,本年の最後の日の話題としてもふさわしいと思われる final -e の歴史を概観してみよう.概観といっても本来は一言では済ませられないところだが,Caon の論文に従って,無理矢理,要約する.

後期古英語までは,語尾に現われる様々な母音は互いに音価も綴字も区別されていた.ところが,後期古英語になると,強勢の落ちない語尾の環境では -a, -o, -u は -e へと融合してゆく.母音(字)の水平化 (levelling) と呼ばれる現象である.歴史的には明確に区別されていたこれらの母音は,まず schwa /ə/ へと曖昧化し,次に消失した (e.g., sune > sunə > sun) .しかし,この -e は,綴字上はずっと遅くまで保たれた.

final -e の脱落は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- from North to South in all dialects in turn;

- first from written disyllabic forms with short stem vowel and then from those with a long stem vowel. In the latter forms, -e was generally retained to indicate that the previous vowel was long e.g. name;

- first from nouns and verbs and then from adjectives . . . .

一方,final -e の残存は次のような条件に左右された (Caon 297) .

- the kind of text: the ending occurred more frequently in poetry than in prose, in that it provided the poet with an extra syllable whenever he needed it;

- the presence of the ending in the dialect: if the writer spoke a southern dialect he probably still pronounced --- and therefore wrote --- all his final -e's;

- the author of the text: conservative writers like Chaucer and Gower preserved final -e in their spelling.

15世紀までには,発音としての final -e はほぼ消えていたと考えられる.16, 17世紀には,言語学者や綴字改革者が,正書法上,final -e の定式化を図った.この点で最も影響力があったとされるのが Richard Mulcaster (1530?--1611; see [2010-07-12-1]) である.Mulcaster は,著書 The First Part of the Elementarie (1582) において,-ld, -nd, -st, -ss, -ff の後位置,有声の c や g の後位置,長い語幹母音をもつ語において final -e の使用を定式化した(ただし,16世紀の印刷家 John Rastell (c. 1475--1536) が Mulcaster よりも先に先行母音の長さを標示する final -e の機能を発達させていたともいわれる).これは18世紀に再分析され,最後に挙げた機能のみが標準化した.

・ Caon, Louisella. "Final -e and Spelling Habits in the Fifteenth-Century Versions of the Wife of Bath's Prologue." English Studies (2002): 296--310.

2012-12-22 Sat

■ #1335. Bloomfield による青年文法学派の擁護 [neogrammarian][phonetics][borrowing][wave_theory][geography][methodology][dialect]

Bloomfield は,青年文法学派 (Neogrammarians) による音声変化の仮説(Ausnahmslose Lautgesetze "sound laws without exception")には様々な批判が浴びせられてきたが,畢竟,現代の言語学者はみな Neogrammarian であるとして,同学派の業績を高く評価している.批判の最たるものとして,音声変化に取り残された数々の residue の存在をどのように説明づけるのかという問題があるが,Bloomfield はむしろその問題に光を投げかけたのは,ほかならぬ同仮説であるとして,この批判に反論する.Language では関連する言及が散在しているが,そのうちの2カ所を引用しよう.

The occurrence of sound-change, as defined by the neo-grammarians, is not a fact of direct observation, but an assumption. The neo-grammarians believe that this assumption is correct, because it alone has enabled linguists to find order in the factual data, and because it alone has led to a plausible formulation of other factors of linguistic change. (364)

The neo-grammarians claim that the assumption of phonetic change leaves residues which show striking correlations and allow us to understand the factors of linguistic change other than sound-change. The opponents of the neo-grammarian hypothesis imply that a different assumption concerning sound-change will leave a more intelligible residue, but they have never tested this by re-classifying the data. (392--93)

青年文法学派の批判者は,同学派が借用 (borrowing) や類推 (analogy) を,自説によって説明できない事例を投げ込むゴミ箱として悪用していることをしばしば指摘するが,Bloomfield に言わせれば,むしろ青年文法学派は借用や類推に理論的な地位を与えることに貢献したのだということになる.

Bloomfield は,次の疑問に関しても,青年文法学派擁護論を展開する.ある音声変化が,地点Aにおいては一群の語にもれなく作用したが,すぐ隣の地点Bにおいてはある単語にだけ作用していないようなケースにおいて,青年文法学派はこの residue たる単語をどのように説明するのか.

[A]n irregular distribution shows that the new forms, in a part or in all of the area, are due not to sound-change, but to borrowing. The sound-change took place in some one center, and after this, forms which had undergone the change spread from this center by linguistic borrowing. In other cases, a community may have made a sound-change, but the changed forms may in part be superseded by unchanged forms which spread from a center which has not made the change. (362)

そして,上の引用にすぐに続けて,青年文法学派の批判者への手厳しい反論を繰り広げる.

Students of dialect geography make this inference and base on it their reconstruction of linguistic and cultural movements, but many of these students at the same profess to reject the assumption of regular phonetic change. If they stopped to examine the implications of this, they would soon see that their work is based on the supposition that sound-change is regular, for, if we admit the possibility of irregular sound-change, then the use of [hy:s] beside [mu:s] in a Dutch dialect, or of [ˈraðr] rather beside [ˈgɛðr] gather in standard English, would justify no deductions about linguistic borrowing. (362)

Bloomfield の議論を読みながら,青年文法学派の仮説が批判されやすいのは,むしろ仮説として手堅いからこそなのかもしれないと思えてきた.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-01 Sat

■ #1314. 言語圏 [linguistic_area][phonetics][borrowing][world_languages][geolinguistics]

昨日の記事「#1313. どのくらい古い時代まで言語を遡ることができるか」 ([2012-11-30-1]) で,言語圏 (linguistic area) という考え方を導入した.今日は,これについてもう少し説明を加えたい.

地理的に隣り合う言語どうしが長いあいだ接触し続けると,言語特徴が互いに似通ってくるのではないかと想像することができる.多くの言語特徴が束になって言語境界を越えて往来し,結果的に周辺の言語がまとまった類似性を示すということがあるだろう.このようにして生じたと想定される地理空間のことを,言語圏と呼んでいる."linguistic area" のほか,"Sprachbund", "diffusion area", "adstratum", "convergence area" などとも呼ばれることがある.言語圏という概念は,借用されやすい語彙よりも,とりわけ音声や文法において顕著な類似性が見られる場合に言及されることが多い.

よく知られている言語圏としては,昨日の記事で触れたインド諸語に関する South Asian (or Indian subcontinent) linguistic area のほか,Balkan linguistic area, Baltic linguistic area, Ethiopian linguistic area, Mesoamerican linguistic area, Northwest coast (of North America) linguistic area などが挙げられる.とりわけ Balkan linguistic area は有名である.バルカン半島には, いずれも印欧語族には属するが,Serbo-Croatian, Macedonian, Bulgarian (Slavic) ,Romanian (Italic),Greek (Hellenic), Albanian (Albanian) など異なる語派の諸言語がひしめき合っている.系統的には互いに遠いといってよいが,何世紀ものあいだ隣接して暮らしてきたことにより,いくつかの共通の特徴をもつにいたった.これらはバルカン的特徴 (Balkanisms) と呼ばれている.バルカン的特徴は,たとえ系統的には近い関係であっても圏外の諸言語には観察されない特徴である.その1つとして,Albanian, Bulgarian, Macedonian, Romanian に共通して見られる冠詞の後置を挙げておこう.他のヨーロッパ諸語で冠詞の後置をおこなうのは地理的に遠く離れた北欧諸語のみであるから,バルカン言語圏を想定しない限り,この特徴は説明できない.

もう1つ有名なのは,南アフリカで話されている Sotho, Zulu, Xhosa などの Bantu 諸語や,Bushman, Khoikhoi などの Khoisan 諸語にまたがって行なわれている舌打ち音 (click) である.世界の言語のなかでも非常に珍しい発音であり,これが1地域の諸言語に共通して用いられているのは偶然とは考えられない.[2012-03-17-1]の記事で取り上げた「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」も言語圏に関する話題である.

以上,主としてトラッドギル (188--93) を参考にして執筆した.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-11-15 Thu

■ #1298. won't から l が消えた理由 [phonetics][consonant][pronunciation]

助動詞 will の否定短縮形 won't が,肯定形と異なる母音を示すことについては,「#89. one の発音は訛った発音」 ([2009-07-25-1]) で取り上げた.否定形は,中英語の中・南部の後舌母音を示す方言形 wol などに由来するとされる.否定短縮形は woln't などとなったはずだが,後に l がこの環境で消失し,結果として現在までに /woʊnt/ が出力された.

Jespersen (10.452) によれば,l に n が後続する環境で l が消失した例はほかにもある.shall の否定形 shan't もその例だ.walnut の l も18世紀には無音だった記録がある.現在の l の発音は,綴り字発音による復活だろう.Lancashire の地名 Colne /koʊn/ も参照.

母音の変化については,中尾 (262) が次のような見解を示している.

PE won't は一般に ME *wolnt (Pt wolde に基づく推定形)からの発達形とされるが,wol は [ɔ] でなく w_l の文脈における後退過程 /ɪ/ > /ʊ/ を示す.したがって LME *wulnt > ɔ > ɔʊ > PE wount の発達経路を取ったと解するのが妥当であろう.

なお,Bloomfield (183) によると,/oʊnt/ の発音を示すのは,現代英語では won't と don't の2語のみである.もともと2語からなる句が縮約することによって生じた新種の音素配列ということができるだろう.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-14 Wed

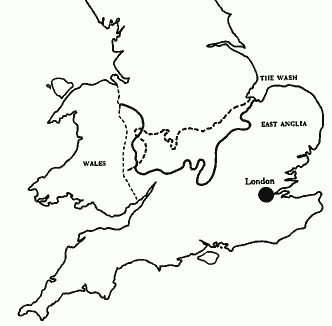

■ #1297. does, done の母音 [phonetics][gvs][vowel][pronunciation][map][dialect][centralisation][trish][centralisation]

do /duː/ の円唇長母音に対して,does /dʌz/, done /dʌn/ が非円唇短母音を示すのはなぜか.

do とその屈折形は中英語ではいずれも長母音 /oː/ をもっていたと考えられるが,これが大母音推移により /uː/ へと変化した.do ではこの長母音が保たれたが,屈折語尾のつく does, doest, doth, done では短化が生じ,/uː/ とともに /u/ も行なわれだす.この短化した発音が,/u/ > [ʌ] の変化(中舌化)に合流し,現在の /dʌz, dʌst, dʌθ, dʌn/ が出力された.基底形 do を除けば,全体的な音韻変化の流れは,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) で取り上げた blood, flood と同じということになる.ほかには,OE mōste > PDE must, OE ōþer > PDE other, OE mōdor > PDE mother, OE brōþor > PDE brother, OE mōnandæg > PDE Monday などの母音変化も同様である.nothing, none の母音も然り.

この中舌化は17世紀に生じたとされる.Jespersen による記述を引用しよう.

The change /u/ > [ʌ], by which /u/ was perhaps first unrounded into the high-back-wide vowel and then lowered, must have taken place in the 17th c. (11.61)

The change /u/ > [ʌ] affects . . . all short /u/s existing in the 17th c. . . . (11.64)

中舌化の過程については,Jespersen の主張する平行移動→垂直移動ではなく,垂直移動→平行移動だったのではないかという説もある(中尾,p. 300).

この中舌化は The Wash より北側(イングランド北部)の方言では生じず,そこでは現在でも伝統的な方言発音として /ʊ/ が聞かれる(中尾, p. 299) .以下に Chambers and Trudgill (128) の現代英語方言地図を掲げよう.some における円唇母音 [ʊ] の南限が実線で示されている.なお,波線は chaff における短母音 [a] の南限を示す.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. Cambridge: CUP, 1980.

2012-11-06 Tue

■ #1289. magic <e> [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][orthography][meosl][gvs][silent_letter][final_e][diacritical_mark]

英語史の授業などで大母音推移 (Great Vowel Shift) の話題を扱うと,次のような質問が寄せられることがある.name や lake などの <a> が大母音推移により /eɪ/ となったことは分かったが,語末の <e> を発音しないのはなぜか.

これは,いわゆる "magic <e>" と呼ばれる正書法の問題に直結する."magic <e>" については「#979. 現代英語の綴字 <e> の役割」 ([2012-01-01-1]) の (4) で取り上げたが,最も典型的には <母音字+子音字+e> の綴字連続において最初の母音字が「長い母音」で発音され,<e> そのものは無音となるという規則である.例えば,take, mete, side, rose, cube においてそれぞれの第1母音字は,/æ/, /ɛ/, /ɪ/, /ɔ/, /ʌ/ のような「短い母音」ではなく,/eɪ/, /iː/, /aɪ/, /oʊ/, /juː/ のような「長い母音」で発音される.

上記の "magic <e>" の特徴は,ある母音の音価や長さの違いを標示するのに,次の子音字を越えたところにある <e> の有無(しかも <e> 自体は無音)という一見すると不自然な手段を用いている点にある.通常の発想であれば,当該母音字そのものを変化させたり,そこに発音区別符(号) (diacritical mark) を付したりするのが自然だろう(フランス語のアクサンやドイツ語のウムラウトなどがそれに当たる).なぜ英語では「黙字 <e> による遠隔操作」という間接的な,回りくどい方式で先行母音を示すようになっているのだろうか.

実は,この綴字規則は,最初からこのように回りくどかったわけではない.もともとはひねりなどなかったのであり,<e> も黙字ではなく,主として曖昧母音 /ə/ ではあったが母音としての音価を保持していたのである.この問いに歴史的に答えるには,少なくとも古英語にまで遡らなければならない.「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1]) と同様に,説明は簡単ではないが,以下で略説を試みよう.

古英語では語末に現われる種々の母音はそれぞれ完全な音価を保っており,対応する母音字で表記されていた.しかし,初期中英語にかけて,語末母音は次第に曖昧母音 /ə/ へと水平化していった.この水平化した母音に対応する文字としては,概ね <e> が使用されていた.だが,この水平化に引き続き,水平化した語末母音の脱落という音韻変化が生じ,語末の /ə/ が徐々に消えていった.一方,綴字としては語末の <e> は保たれることになった.

さて,語末の /ə/ の有無は音韻的には些細なことのように思われるが,音節構造の観点からは大問題である.例として,"name" を表わす古英語 nama /nama/ と "take" を表わす動詞 niman の第1過去形 nam /nam/ を考えよう.両者の違いは語尾母音の有無のみではあるが,後の音韻発達を考えると,これが天と地ほどの違いを生み出す.nama は語尾母音を水平化させた段階までは,2音節語に留まっており,語幹を表わす第1音節 na は母音で終わる開音節である.ところが,語末母音が脱落すると,この語は1音節語となり,子音 m で終わる閉音節となる.一方,nam はこの期間中ずっと閉音節の1音節語のままである.このままでは,両語は音韻的に融合してしまうかのようだが,実際にはそうならなかった.というのも,別途,初期中英語には Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL) という音韻変化が生じていたからである.方言によっても進行の具合が異なっていたが,一般的にいって,この音韻変化により開音節の母音が長化した.

上記の初期中英語以降の一連の音韻変化により,古英語 nama /nama/ は次のような発達を遂げた.まず語尾母音の水平化により /namə/ へと変化した.次に,MEOSL により /naːmə/ へ,そして語尾母音の脱落により /naːm/ へと変化した(相互の関連については諸説ある).そして,これが数世紀の後に開始される大母音推移の入力となり,近代英語の /nɛːm/ ,そして現代英語の /neɪm/ が出力されることとなった.

以上をまとめれば,現代英語の <e> に相当する語末母音が古英語において存在したからこそ,中英語で MEOSL が作用しえて語幹母音が長化したのであり,長化したからこそ大母音推移へと突入できたのである.別の見方をすれば,現代英語の綴字で語末に <e> があるということは,子音をまたいで戻ったところにある母音が大母音推移を経たという証拠なのである."magic <e>" は,少々の回りくどさはあるが,長い歴史の間に複雑化してきた綴字と発音の関係を共時的な正書法として公式化した便法といえるだろう.

2012-11-03 Sat

■ #1286. 形態音韻変化の異なる源 [phonetics][frequency][causation][neogrammarian][analogy][verb][conjugation][lexical_diffusion]

音韻変化と語の頻度との関係については,Phillips の研究を紹介しながら,「#1239. Frequency Actuation Hypothesis」 ([2012-09-17-1]) や「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) で取り上げてきた.「#1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt」 ([2012-10-13-1]) で触れたように,純粋に音声学的な変化は高頻度語から始まるということは早くも19世紀から指摘されていたが,逆に類推作用 (analogy) の関わる形態音韻的な変化は低頻度語から始まるということも,ほぼ同時期に Herman Paul によって指摘されていた(Hooper 95) .

Hooper は,1984年の論文で,語の頻度という観点から,純然たる音声変化と考えられる現代英語における schwa-deletion (memory などの第2母音)と類推による水平化と考えられる動詞の弱変化化を調査し,この2項対立 "phonetic change tends to affect frequent words first, while analogical leveling tends to affect infrequent words first" (101) を支持した.Phillips はこの単純な2項対立によっては説明できない例のあることを示しているが,この対立を議論の出発点とすることは今でも妥当だろう.

このように頻度と音韻変化の関係にこだわっているように見える Hooper だが,実のところ,話者は語の頻度情報にアクセスできないはずだと考えている (102) .

I do not think the relative frequency of words is a part of native speaker competence, so I would not propose to make the rule sensitive to word frequency.

それでも語の頻度と音韻変化の進行順序に相関関係があることを認め続けるのであれば,両者の接点は,話者の言語能力ではなく言語運用のなかにあるということになるのだろうか.Hooper は子供の言語獲得に答えを見つけようとしているようだ.

語の頻度と音韻変化の順序に関する議論のもつ理論的な意義は,(形態)音韻変化には源の異なる複数の種類があり得ることが示唆される点にある.変化の順序が異なるということは,おそらく変化のメカニズムが異なるということであり,変化の源が異なるということではないか.そうだとすれば,変化の順序がわかれば,変化の動機づけもわかることになる.従来はそのような源の異なる変化に「純然たる音声変化」や「類推的な形態音韻変化」というラベルを貼り付けてきたが,今後はより細かい分類が必要だろう.Hooper (103) の結語を引いておきたい.

. . . if it turned out that vowel shifts and some other phonetic changes affect infrequent forms before frequent forms, then we would have an interesting indication that phonetic changes arise from different sources, and furthermore, if my hypotheses are correct, a way of determining which types of changes are traceable to which source. Thus it appears that lexical diffusion, studied in terms of word frequency, may turn up some interesting evidence concerning the source of morpho-phonological change. (103)

・ Hooper, Joan. "Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphophonological Change." Current Progress in Historical Linguistics. Ed. William M. Christie Jr. Amsterdam: North-Holland, 1976. 95--105.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

2012-11-01 Thu

■ #1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則 [spelling][pronunciation][phonetics][orthography][meosl][spelling_pronunciation_gap][degemination][sobokunagimon]

基礎英文法で綴字規則として必ず学ぶ事項の1つに,標題の綴字規則がある.dig → digging, hop → hopping, run → running, swim → swimming の類だ.これはなぜかという素朴な疑問が寄せられたので,略説する.

先に注意しておきたいのは,これらの -ing 形において,綴字でこそ子音字を重ねるものの,発音においては子音重複 (geminate) となるわけではないことだ.日本語としては「ランニング」と /n/ を重ねて発音するが,英語ではあくまで基体の発音に -ing の発音を加えた /rʌnɪng/ である.現代英語の屈折形態論においては,発音としての子音重複は存在しないと考えてよい.古英語では単子音と重子音の対立,すなわち子音の量(長さ)の対立が音韻論的に存在したが,初期中英語期に非重子音化 (degemination) が進行し,以降,子音の量の対立が解消されたからである.もっとも,penknife /pɛnnaɪf/ などの複合語などでは形態素間をまたがっての子音重複はあるので,現代英語に子音重複が皆無というわけではない.

では,現代英語には音韻論的に単子音と重子音の対立がないにもかかわらず,正書法上 <running> のように綴ることになっているのはなぜだろうか.共時的には,このような重子音字は,子音そのものの長さではなく,直前の母音の音価を示す機能を果たしているといわれる.<running> のように <n> を重ねることによって,*/nn/ を表わしているのではなく,直前の音が長母音 /uː/ ではなく短母音 /ʌ/ であることを明示しているというのである.もし長母音を表わしたいのであれば,逆に <n> を重ねずに *<runing> とすればよい(実例として,<hoping> と <hopping> の対立などがあるが,これはいわゆる Magic <e> の綴字規則とも関連が深い).このように,現代英語の正書法では,子音字を重ねるか否かによって,直前の母音の音価が(完璧ではないが)およそ決定されるという仕組みになっている.

この仕組み自体がどのように発生したのかを歴史的に探ろうとすれば,上に述べた非重子音化の生じた前後の時代における音韻体系,音節構造,綴字習慣の知識が必要となる.とりわけ Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL), loss of schwa, degemination など,相互に関連する一連の音韻変化の理解が欠かせない.この一連の音韻過程には理論的な問題も多く,話しは込み入っている.簡単に踏み込めない領域なので,別の機会に臨むことにし,ここでは関連する最近の論文として Britton を挙げるにとどめておく.

・ Britton, Derek. "Degemination in English, with Special Reference to the Middle English Period." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 232--43.

2012-10-21 Sun

■ #1273. Ausnahmslose Lautgesetze と chaque mot a son histoire [phonetics][neogrammarian][history_of_linguistics]

言語学の対立する教義のなかででも,とりわけ矛盾に満ちた対立として標題の2つがある.H. Osthoff and K. Brugmann に代表されるドイツの青年文法学派 (Neogrammarians) が唱えた Ausnahmslose Lautgesetze "sound laws without exception" とフランスの方言学者 Gilliéron の唱えた chaque mot a son histoire "every word has its own history" である.前者は音韻法則がすべての語に例外なく作用することを,後者はすべての語が独自の発展を示すことを明言している.このような対立はどのように解消(あるいは解釈)すべきだろうか.真実は,両者のあいだのどこかにあるということなのだろうか.

Robins (213) は,両者はそれほど矛盾していないと考えている.語彙が全体として同じ変化を経るという同質性の側面と,各語が個別な振る舞いを示すという異質性の側面が,共存していると考えるのが妥当ではないかと.

Changes in the pronunciation of words involve two things: the transmission from generation to generation of articulatory habits rests on the learning in childhood of sets of sounds heard first in certain words but, once mastered, used without effort in any number of words; but for various reasons, not by any means all understood, changes take place in the course of successive transmission between the generations, and the recurrence of a relatively small number of sounds in the virtually limitless vocabulary of a language makes for the universality of sound changes. But words are also learned as whole lexical units, and any hesitation, individual change, or other peculiarity in the pronunciation of such a unit is also learned, and may be retained and propagated in later generations or within people's speech during their lifetime. Every word has its individual history in its semantics, grammar, and pronunciation. In most cases its phonetic evolution can be described by reference to the phonetic evolution of the sounds occurring in it (this is the basis of historical 'sound laws'), but in certain cases its pronounced form must be particular history. The neogrammarians stressed phonetic uniformity; Gilliéron and his disciples stressed etymological individuality.

現代の言語学の発想は,たとえ個別の点については疑問があっても,原則として Neogrammarian であり続けている.Ausnahmslose Lautgesetze に寄りかかるためにも,この弁証法的な言語変化の理解は重要だろう.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow