2013-10-01 Tue

■ #1618. 英語の /l/ と /r/ [phonetics][consonant][spectrogram][l][r]

「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]),「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]),「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1]) の記事で,/l/ と /r/ の交替する事例を見てきた.日本語母語話者は,英語学習上,両音の識別が大事であることをよく知っているので,この種の話題に関心をもちやすい.だが,両音が似ていることは知っているが,具体的にはどのように似ているのだろうか.今回は,英語の /l/ と /r/, およびその異音に関する音声学的な事実を紹介したい.以下,『大修館英語学事典』 (325--28) の両音についての記述を要約する.

英語の側音 /l/ は舌先を歯茎につけて調音するが,音節内での位置に応じて2つの異音が区別される.母音および /j/ の前では前舌部が硬口蓋に向かって上げられ,前母音に似た響きをもつ clear l が発せられる.休止と子音の前では,後舌部が軟口蓋に向かって上げられ,後母音に似た響きをもつ dark l が発せられる./l/ は原則として有声音だが,気息を伴う /ph, kh/ に後続する場合には無声化する.音響学的にいえば,/l/ は非常に母音的であり,一般的なな子音とは異なり明白なフォルマントを示す.第1フォルマント (F1) と第2フォルマント (F2) が,clear l では前母音に特徴的な領域に現われ,dark l では後母音に特徴的な領域に現われる.

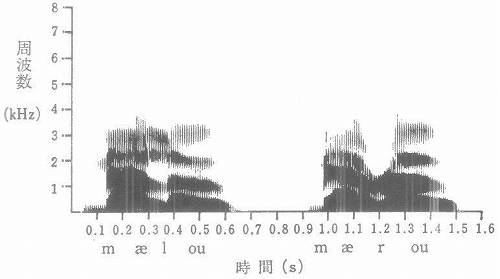

一方,/r/ は,音声環境や応じて,また話者や使用域に応じて,いくつかある異音のいずれかとして実現される.語頭で母音が続く位置,/d/ 以外の有声音に続く位置では,接近音として発音される./d/ に後続する場合には有声摩擦音となる.気息を伴う /ph, th, kh/ に後続する場合には無声摩擦音となる.母音間,あるいは /θ, ð/ や /b, g/ の後位置で,ときに弾音が用いられる.また,格調高い詩の朗読などに顫動音が用いられることもある.音響学的には,/r/ は側音 /l/ と同様,非常に母音的である./r/ と /l/ の音響学的な差は,主として F3 が引き起こすフォルマント推移に見られる.Fry, D. B. (The Physics of Speech. Cambridge: CUP, 1979) による「l と r のスペクトログラム」を,『大修館英語学事典』 (327) より再掲しよう.

それぞれ mallow と marrow の発音をスペクトログラフにかけた結果である./l/ では F3 は前後の母音の F3 とほぼ同じ領域に現れるのに対し,/r/ では F3 が深い谷を形成する.この F3 の振る舞いの差異は,前後の母音から独立して保持される.英語の /l/ と /r/ を聞き分けるのに困難を感じる日本語母語話者は,なかんずく両音における F3 の変動に対して感度が低いということになろうか.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

2013-09-27 Fri

■ #1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか? [etymology][reduplication][consonant][phonetics][dissimilation][doublet][metathesis][french][sobokunagimon]

9月12日に「素朴な疑問」コーナーで次のような質問をいただいた.「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) を受けて,同じ [r] と [l] の交替に関する質問である.

uca 2013-09-12 02:50:55

先日のトピックで羅stellaと英starの関係について触れられていましたが,さらに疑問に感じたことがあります.それは,仏titreと英titleの関係です.これにはどういう経緯があったのでしょうか.ラテン語ではtitulusなので,この変化はあくまでフランス語内での変化なのでしょうか.ご教授いただければ幸いです.

英語の title に対してフランス語は確かに titre である.語源をひもとくと,印欧祖語 *tel- (ground, floor, board) に遡る.この語根の加重形 (reduplication) をもとに印欧祖語 *titel- が再建されており,これが文証されるラテン語 titulus (inscription, label) へ発展したとされる.「平な地面や板に刻んだもの」ほどの原義だろう.ここから「銘(文),説明文,表題」などの語義が,すでにラテン語内で発達していた.このラテン語形は,古フランス語 title として発展し,これが英語へ借用された.初出は14世紀の初め頃である.ただし,古英語期に同じラテン語形を借用した titul が用いられていたことから,中英語の tītle は,この古英語形から発達したものと解釈する OED のような立場もある.いずれにせよ,英語では一貫して語源的な [l] が用いられていたことは確かである.

すると,現代フランス語 titre の [r] は,フランス語史の内部で説明されなければならないということになる.英語やフランス語の語源辞典などにいくつか当たってみたが,多くは単に [l] > [r] と記述があるのみで,それ以上の説明はなかった.ただし,唯一 Klein は,"OF. title (in French dissimilated into titre)" と異化 (dissimilation) の作用の結果であることを,明示的に述べていた.

Klein ならずとも,[r] と [l] の交替といえば,思いつく音韻過程は異化である.しかし,「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) でも説明したとおり,異化は,通常,同音が語の内部で近接している場合に生じるものであり,今回のケースを異化として説明するには抵抗がある.例えば,フランス語でも典型的な異化の例は,couroir > couloir (廊下) や murtrir > multrir (傷つける)のようなものである.しかし,同音の近接とはいわずとも,調音音声学的な動機づけは,あるにはある.[t] と [l] は舌先での調音位置が歯(茎)でほぼ一致しているので,調音位置の繰り返しを嫌ったとも考えられるかもしれない.だが,[r] とて,現代フランス語と異なり当時は調音位置は [t] や [l] とそれほど異ならなかったはずであり,やはり調音音声学的な一般的な説明はつけにくい.異化そのものが不規則で単発の音韻過程だが,title > titre は,そのなかでもとりわけ不規則で単発のケースだったと考えたくなる.

だが,類例がある.ラテン語で -tulus/-tulum の語尾をもつ語で,[l] が [r] へ交替したもう1つの例に,capitulum > chapitle > chapitre がある.共時的には,フランス語には英語風の -tle は事実上ないので,音素配列上の制約が働いているのだろう.歴史的に -tle が予想されるところに,-tre が対応しているということかもしれない.この辺りの通時的な過程および共時的な分布はフランス語(史)の話題であり,残念ながらこれ以上私には追究できない.

話題として付け加えれば,英語 title あるいはフランス語 titre の派生語における [l] と [r] の分布をみてみるとおもしろい.フランス語では,派生語 titulaire, titulariser では,ラテン語からの歴史的な [l] を保っている.もちろん,英語 titular も [l] である.化学用語の英語 titrate (滴正する), titration, titrable, titrant は,フランス語の名詞 titre から作った動詞 titrer の借用であり,[r] を表わしている.また,英語で title と同根の tittle (小点;微少)についても触れておこう.この2語は2重語であり,形態上は母音の長短の差異を示すにすぎない.スペイン語の文字 ñ の波形の記号は tilde と呼ばれるが,これはラテン語 titulus より第2子音と第3子音が音位転換 (metathesis) したスペイン語形がもとになっている.したがって,title, tittle, tilde は,形態的にも意味的にも緩やかに結びつけられる3重語といってもよいかもしれない.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

2013-09-14 Sat

■ #1601. 英語と日本語の母音の位置比較 [phonetics][japanese][vowel][rp]

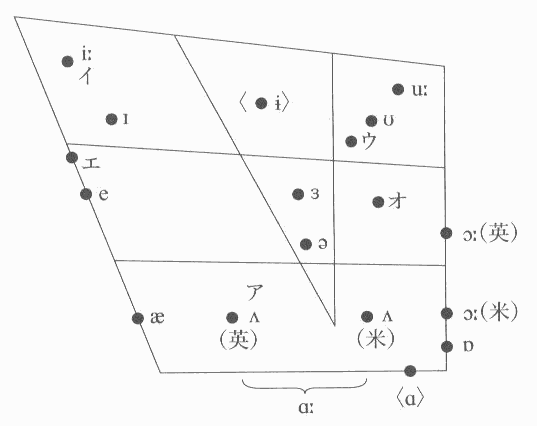

英語と日本語の調音の異同については,どの音声学の教科書でも詳述されているが,母音を調音する際の舌の位置については母音四辺形で対比的に示すのが最もわかりやすい.今井 (2) より,短母音と長母音の図を掲載する.

上記の母音調音位置はそれぞれの言語の標準変種に基づいているが,その内部において,異音の幅もあれば,個人差もある.しかし,この図をみれば,日本語を母語とする英語学習者が,発音上,一般的に気をつけるべき点を多く見いだすことができるだろう.日本語の [エ] はやや高いので,ときに英語の [e] ではなく [ɪ] に近づくこと.英発音の [ʌ] は,案外と日本語の [ア] に近いこと.日本語の [ウ] と [オ] の差は比較的少ないが,英語で対応するとみなされている [uː] や [ʊ] と [ɔː] の差は比較的大きいこと.「ア(ー)」と音訳される [ɑː], [ɑ], [ɒ] は,いずれも英語では相当に奥まっていること,等々.

概して,英語には周辺部や突端部で調音する母音が多く,口腔内が広く使われるという印象だ.一方,日本語の母音調音は,口腔の中央寄りにこじんまりと分布しているようだ.ぼそぼそ感といおうか,確かに口をあまり動かさずに「アイウエオ」と発音できてしまう.

ただし,上の図の調音位置を不変の静的なものととらえるのは誤りである.この100年ほどの間の英語における調音位置の変化をみてみると,意外と変化の幅は大きい.Bauer (121) によると,RP をとってみても,[uː] の調音は上の図で表わされるよりも顕著に前寄りになってきているという.[ʌ] についても,明らかに前舌化が進んできているし,[æ] も図よりも若干後ろ寄りでの調音の傾向を示す証拠がある.言語変化は常に進行してるために避けられないことではあるが,概説書などの調音図は,原則として多少なりとも時代遅れの調音を表わすものだと考えておいてよい.

・ 今井 邦彦 『ファンダメンタル音声学』 ひつじ書房,2007年.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2013-09-10 Tue

■ #1597. star と stella [consonant][phonetics][dissimilation][assimilation][etymology][suffix][sobokunagimon]

8月20日付けで,「素朴な疑問」コーナーにて次のような質問をいただいたので,考えてみたい.

piano 2013-08-20 09:25:05

Online Etymology Dictionaryでstarを調べますと,ラテン語だけ"stella" と最後の子音が"l"になっています."r"→"l"という子音の変化はしばしば起こることなのでしょうか.ご教示いただけるとうれしいです.

[r] と [l] の単語内での交替については,「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]) で見たとおり,いくつかの事例が確認される.異化 (dissimilation) と呼ばれる音韻過程の典型例である.しかし,今回の英語 star とラテン語 stella との対応は,[r] と [l] の異化とは無関係だろう.「#90. taper と paper」 ([2009-07-26-1]) や「#259. phonaesthesia と 異化」 ([2010-01-11-1]) でも触れたが,異化は [r] や [l] が単語内で繰り返し現れる場合に起こりやすい.つまり,異化は個々の単語において単発に生じるものであるとはいえ,その動機がでたらめなわけではない.star やその印欧諸語の同根語の語形をみてみると,特に流音の繰り返しは確認されないので,たまたまこの語に作用した異化とみなすのには無理がある.では,star と stella の子音の対応は,ほかにどのように説明されるのだろうか.

まず,語源形と同根語の形態をざっとみてみよう.印欧祖語では *ster- (star) が再建されている.より古い段階の *əster- から発展したとされ,一説によると Akkadian Ištal (Venus に相当する女神)からの借用語という.ゲルマン祖語としては *sternōn が再建され,ゲルマン諸語では OE steorra, Du. ster, OHG sterno/sterro, G Stern, ON stjarna, Goth. staírnō などが文証される.いずれも問題の子音は r である.なお,n を残す形態は,英語でも ON stjarna に影響を受けた stern という形態として北部方言でいまなお確認される.非ゲルマン系でも,Gk astḗr, Welsh seren, Skt stár, Hitt. haster-, Toch. A śreǹ (nom.pl.) と軒並み r が現れる.

ところが,ロマンス系では Latin stella を含め,問題の子音は l に対応しているか,あるいは脱落したかである.このラテン語形は,俗ラテン語形 *stēla を経由して,F étoile, It. stella, Rum. stea などへと発達した.唯一の妙な例は,r と l を両方含む Sp. estrella で,これは Gk āstron を借用した L astrum との混成を示している.

結局のところ,英語 star やその他ほとんどの同根語にみられる r こそが歴史的な子音なのであって,ラテン語 stella に含まれる l は例外的だということになる.では,ラテン語の例外的な子音 l はいかにした生じたのだろうか.OED の star, n.1 の語源欄によれば,L stella は文証されない *ster-la から発展したものではないかという.この仮定される接尾辞 -la について OED は説明を与えていないが,Skeat の語源辞典が指摘する通り,指小辞 (diminutive) と考えてよいだろう(cf. フランス語 soleil (太陽)が語根+指小辞の語形成であることと比較).この la の直前の位置において,語根の r が l に同化(異化ではなく)され,ll を示すようになったのではないか.ただし,Partridge の語源辞典では,IE *ster- の異形として *stel- が再建されていることも異論として付け加えておこう.

ラテン語 stella に基づく英語への借用語には,固有名詞 Stella のほか,constellation, stellar, stellate などがある.英国留学中にお世話になったビール Stella Artois も例として外せない.

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

・ Skeat, Walter William, ed. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. New ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1882.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

2013-08-19 Mon

■ #1575. -st の語尾音添加に関する Dobson の考察 [phonetics][euphony]

昨日の記事「#1574. amongst の -st 語尾」 ([2013-08-18-1]) ほか,##508,509,510,739,1389,1393,1394,1399,1554,1555,1573 の記事で,-st の語尾音添加 (paragoge) について扱ってきた.この問題について Dobson (§437, pp. 1003--04) が,'excrescent' [t] として1ページほどを割いて議論している.かなり長いが,自らの参照の便のために引用する.

Excrescent [t] in against, amidst, amongst, betwixt, whilst, &c. is explained by OED as due to the analogy of the superlative ending -est, and by Jordan, §199, as developing in phrasal groups when the prepositions were followed by te 'the'. But in view of the cases discussed in the preceding paragraph and in Note 1 and of the occurrence in modern dialects of [t] after [s] in words which do not have OE adverbial -es (see Note 3 below), we may explain [t] as developed by a phonetic process; at the end of the articulation of [s] the tip of the tongue is raised slightly so as to close the narrow passage left for [s], and the stop [t] is thus produced. But as this [t] is recorded earlier and more often, and in StE is confined to, prepositions and conjunctions, it is clear that a special factor is also operating, and that suggested by Jordan is altogether more likely than OED's (for there seems no good reason why the superlative should exercise the influence alleged); [þ] becomes [t] after spirants, including [s] (see Jordan, §205), and the tendency to develop excrescent [t] after [s] would therefore, in prepositions and conjunctions, be strongly aided by the fact that they were so commonly followed by the definite article in the form te. The development is shown sporadically from OE onwards in betwixt and in ME in against and whilst (see OED and Jordan, §199), but is not commonly recorded until the fifteenth century; but as it presupposes final [s] it must either antedate the change of unstressed -es to [əz], which is to be dated to the fourteenth century (see §363 above), or operate solely on forms with early syncope, and the paucity of evidence before 1400 must therefore be largely accidental.

The prepositions regularly have [t] in the orthoepists: so against in Hart, Bullokar, Robinson, Gil, Hodges, and Wallis, amidst in Robinson, amongst in Hart, Robinson, Gil, and Hodges, and (be)twixt in Hart, Bullokar, Robinson, and Hodges. The conjunction whilst, however, which would be less commonly followed by the definite article, occurs as [hwɪls] (showing early syncope) in Smith and as [hwəilz] in Hart (beside -st) and Gil (transcribing Spenser); but it has [st] in, for example, Hart, Bullokar, and Robinson. Bullokar also records excrescent [t] in unless (twice); in this case the occasional acceptance in the sixteenth century of the form with [t] is probably due to confusion with the superlative least, since unless is derived from the comparative less (see OED, s.vv. unleast, unless, and unlest).

Dobson は,t の添加は基本的に音韻過程だったとしながらも,後に定冠詞の前位置での音便も "special factor" として作用したと考えている.また,1400年以前の t の添加の例が少ないが,これはおそらく "accidental" であり,実際には早くから添加した形態が行なわれていただろうと推測している.

近代の方言に目を映すと,Wright (§295) によれば,[n] の後での [t] の挿入は sermon, sudden, vermin に見られ ,[s] の後でも once, twice, ice, nice, hoarse に見られるというから,散発的ながらも意外と多くの語で t の語尾音添加が起こっているようだ.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2013-08-18 Sun

■ #1574. amongst の -st 語尾 [preposition][phonetics][euphony][analogy][suffix][morpheme]

-st の語尾音添加 (paragoge) については,昨日の記事「#1573. amidst の -st 語尾」 ([2013-08-17-1]) を含め,##508,509,510,739,1389,1393,1394,1399,1554,1555,1573 の各記事で扱ってきた.その流れで,今日は amongst について.

OED によると,語尾音添加形は15世紀に起こっており,挙げられている例としては amongest の綴字で16世紀初頭の "1509 Bp. J. Fisher Wks. (1876) 296 Yf ony faccyons or bendes were made secretely amongest her hede Officers." が最も古い.直接のモデルとなったと考えられる amonges のような形態はすでに中英語で広く用いられていた(MED の among(es (prep.) を参照).apheresis (語頭音消失)を経た 'mongst も16世紀半ばから現われている.

小西 (69) によれば,among と amongst のあいだに意味の違いはなく,使用頻度は10対1である.ただし,イギリス英語ではアメリカ英語よりも amongst の使用頻度が高い.母音の前では好音調 (euphony) から amongst が用いられる傾向があるという指摘もあるが,BNC を用いた調査ではそのような結果は出なかったとしている.この指摘が示唆的なのは,「#1554. against の -st 語尾」 ([2013-07-29-1]) で触れたように,-st 語尾の添加は後続する定冠詞の語頭子音との結合に起因するという説との関連においてである.もし amongst + 母音の傾向があるとすれば,逆方向ではあるが同じ euphony で説明されることになる.

さて,本ブログではこれまで -st の語尾音添加について against, amidst, amongst, betwixt, unbeknownst, whilst の6語についてみてきた.OED や語源辞典で得た初出時期の情報を一覧してみよう.

| against | c1300 |

| betwixt | c1300 |

| whilst | a1400 |

| amongst | C15 |

| amidst | C15 |

| unbeknownst | 1854 |

unbeknownst は別として,初例が14--15世紀に集まっている.集まっているとみるか散らばっているとみるかは観点一つだが,後期中英語以降 -st 語群の緩やかな連合が発達してきたように思われる.生産性はきわめて低いながらも,形態素 -st を見出しとして立てるのは行き過ぎだろうか.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2013-08-17 Sat

■ #1573. amidst の -st 語尾 [preposition][genitive][phonetics][analogy]

「#1554. against の -st 語尾」 ([2013-07-29-1]) や「#1555. unbeknownst」 ([2013-07-30-1]) などの記事に引き続き,-st 添加の話題.

amidst は,古英語 on middan に由来する中英語 amid に副詞的属格語尾 -es を付加して amiddes を作り,そこにさらに -t を付加した語形成である.amid の初例は ?a1200 の Layamon であり,amiddes は14世紀前半に初出している.中英語からの例は,MED の amid(de, amiddes (adv. & prep.) を参照.

-t を添加した amidst 系列については,OED の例文つき初出は "1565 T. Stapleton tr. Bede Hist. Church Eng. 66 Warme with a softe fyre burning amidest therof." であるが,amidest の綴字は15世紀から現われているようだ.その apheresis (語頭音消失)の結果と考えられる myddest が,名詞としてではあるがやはり15世紀に文証されており,amidst と相互に影響し合っていた可能性がある.興味深いのは,OED "midst, n., prep., and adv. の語義 C1 によると,14世紀に m が挿入された綴字ではあるが,mydmeste という形態が文証されることである.

1. In the middle place. Obs.

Only in first, last, and midst and similar phrases recalling Milton's use (quot. 1667).

[c1384 Bible (Wycliffite, E.V.) (Douce 369(2)) (1850) Matt. Prol. 1 In the whiche gospel it is profitable to men desyrynge God, so to knowe the first, the mydmeste, other the last.]

1667 Milton Paradise Lost v. 165 On Earth joyn all yee Creatures to extoll Him first, him last, him midst, and without end.

first, last, and midst という句が示すとおり,最上級の -st との連想(そして Coda での押韻)が作用していることがわかる.

-st の語尾音添加 (paragoge) を受けた against, amidst, amongst, betwixt, whilst などのあいだには,意味的に「間」や最上級と連想されうる要素が共有されているようにも思われるし,機能語としての役割も共通している.初出の時期も,-(e)s 系列も含めて,およそ中英語から近代英語にかけての時期にパラパラと現われている.微弱ながらも,何らかの類推 (analogy) が作用していそうである.

なお,現代英語における amid と amidst の使い分けについて,小西 (70) より記そう.両者ともに文語的だが,専門データベースによると前者のほうが12倍以上の頻度を示す.しかし,amidst はイギリス英語で好まれるという特徴がある.また,OED によると,"There is a tendency to use amidst more distributively than amid, e.g. of things scattered about, or a thing moving, in the midst of others." とある通り,amidst は個別的な意味が強いというが,これが事実だとすれば -st の音韻的な重さと意味上の強調とのあいだに何らかの関係を疑うことができるかもしれない.

-st 語尾音添加については,ほかにも[2013-07-29-1]の記事の末尾につけたリンク先の諸記事を参照.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2013-08-15 Thu

■ #1571. state と estate [french][latin][phonetics][euphony][loan_word][doublet]

英語には標題のような,語頭の e の有無による2重語 (doublet) がある.類例としては special -- especial, spirit -- esprit, spouse -- espouse, spy -- espy, squire -- esquire などがあり,stable -- establish も関連する例だ.それぞれの対では発音のほか意味・用法の区別が生じているが,いずれもフランス語,さらにラテン語の同根に遡ることは間違いない.語頭の e が独立した接頭辞であれば話はわかりやすいのだが,そういうわけでもない.

また,現代英語と現代フランス語の対応語を比べても,語頭の e に関して興味深い対応が観察される.sponge (E) -- éponge (F), stage -- étage, establish -- établir などの類である.英語の2重語についても,英仏対応語についても,e と /sk, sp, st/ の子音群との関係にかかわる問題であるらしいことがわかるだろう.この関係は,歴史的に考察するとよく理解できる.

e の有無にかかわらず,これらすべての語の語頭音は,ラテン語における語頭子音群 /sk-, sp-, st-/ に遡る.俗ラテン語後期には,この語頭子音群は発音しにくかったのか,直前に i か e の母音が添加された.これは一種の音便 (euphony) であり,「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) でみた語頭音添加 (prosthesis) の典型例といえる.例えばラテン語 spiritus は,古フランス語 ispirtu(s) などへ発展した(ホームズ,p. 52).結果としてラテン語に起源をもつ古フランス語の単語では,軒並み esc-, esp-, est- などの語頭音群が一般的となったのであり,この時代に古フランス語から英語に借用された語も,同じくこの語頭音群を示した.これらは,現代英語へ estate, especial, esprit, espouse, espy, esquire, establish などとして伝わっている.一方,e をもつ古フランス語の形態と並んで,e のないラテン語の語形を参照した形態も英語に採用され,state, special, spirit, spouse, spy, squire, stable などが現代に伝わっている.

実際,中英語や近代英語では,両形態が大きな意味・用法の相違なく併用されることもこともあり,例えば establish と stablish のペアでは,中英語では後者のほうが普通だった.なお,The Authorised Version では両形態が用いられ,Shakespeare ではすでに establish が優勢となっている.このようなペアは,後に(stablish のように)片方が失われたか,あるいはそれぞれが意味・用法の区別を発達させて,2重語として生き延びたかしたのである.

さて,フランス語史の側での,esc-, esp-, est- のその後を見てみよう.古フランス語において音便の結果として生じたこれらの語頭音群では,後に,s が脱落した.後続する無声破裂音との子音連続が嫌われたためだろう.この s 脱落の痕跡は,直前の e の母音が,現代フランス語ではアクサンつきの <é> で綴られることからうかがえる (ex. éponge, étage, établir) .

もっとも,フランス語で e なしの /sk-, sp-, st-/ で始まる語がないわけではない.15世紀以前にフランス語に取り込まれたラテン単語は上述のように e を語頭添加することが多かったが,特に16世紀以降にラテン語から借用した語では,英語における多くの場合と同様に,ラテン語の本来の e なしの形態が参照され,採用された.

結論として,state -- estate にせよ,stage (E) -- étage (F) にせよ,いずれの形態も同じラテン語 /st-, sk-/ の語頭子音群に遡るものの,古フランス語での音便,その後の音発達,フランス語から英語への借用,ラテン語形の参照,英語での2重語の発展と解消といった,言語内外の種々の歴史的過程により,現在としてみれば複雑な関係となった,ということである.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2013-08-07 Wed

■ #1563. 音節構造 [syllable][phonetics][phonology][metrical_phonology][terminology]

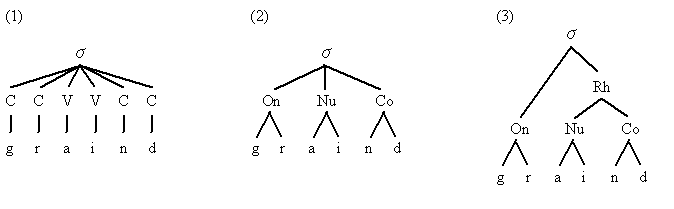

昨日の記事「#1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping」 ([2013-08-06-1]) で,説明抜きで音節構造 (syllable structure) の分析を示したが,今日は Hogg and McCully (35--38) に拠って,音節構造の教科書的な概説を施したい.以下では,grind /graind/ という1音節語の音節構造を例に取る.

最も直感的な分析方法は,音節を構成する各分節音をフラットに並べる下図の (1) の方法である.ただし,音声学的にも音韻論的にも,母音と子音とを区別することは前提としておいてよいと思われるので,その標示は与えてある.

(1) を一見して明らかなように,子音は子音どうしの結合をなし,母音は母音どうしの結合をなすのが通常である.したがって,それぞれをグループ化して音節内での位置に応じてラベルをつけることは自然である.音節の始まりを担当する子音群を Onset,本体を占める母音群を Nucleus,終わりを担当する子音群を Coda と分けることが一般的に行なわれている.これが,(2) の分析である.

この段階でも有効な音節構造の分析はできるが,さらに階層化を進めると,理論上,便利である.(3) のように Nucleus と Coda をまとめる Rhyme を設定し,Onset に対応させるという分析が広く受け入れられている.

では,(3) のような一見すると複雑な階層化がなぜ理論的に有意味なのだろうか.1つは,Onset には独自の制限がかかっているということがある.英語では /graind/ という音連続は許されるが,例えば */pfraind/ は許されない.これは,Onset /pfr/ にかかっている子音連続の制限ゆえであり,Onset より右の部分の構造からは独立した理由によるものである.同様に,brim, bread, bran, brock, brunt と *bnim, *bnead, *bnan, *bnock, *bnunt を比較すれば,問題は Onset が /br/ か */bn/ かにかかっているのであり,その後の部分は全体の可否に影響していないことがわかるだろう.また,Rhyme という語そのものが示すとおり,脚韻の伝統により,この単位が直感的にもまとまりをなすものだという認識は強い.

さらに,Rhyme (あるいはそれより下のレベル)の分岐の仕方により,多くの音韻過程や強勢が記述できるという利点がある.分岐していれば重い音節 (heavy syllable) であると言われ,分岐していなければ軽い音節 (light syllable) であると言われる.Nucleus と Coda の構造に別々に言及せずとも,Rhyme 以下の構造として一括して言及できるので,Rhyme というレベルの設定は説明の経済性に資する.

以上の理由で,Onset に対して Rhyme を区別する合理性はあるといえる.しかし,Rhyme 以下を Nucleus と Coda へ区分せずに,音をフラットに横並びにする音韻論など,(3) の変種といえるものもあることに注意したい.いずれも合理的に音韻や韻律の分析を可能にするための仮説であり,道具立てである.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-08-06 Tue

■ #1562. 韻律音韻論からみる yod-dropping [phonetics][phonology][diphthong][vowel][syllable][metrical_phonology][variation][yod-dropping]

現代英語には /juː/ という上昇2重母音 (rising diphthong) がある.英語変種によっても異なるが,この2重母音にはいくつかの特徴がある.そのうちの共時的な変異と通時的な変化に関わる特徴として,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) がある.時に /juː/ から /j/ が脱落し,/uː/ として実現される音韻過程のことだ.

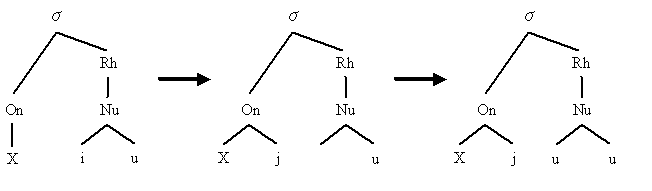

現在進行中の yod-dropping を記述・説明するのに,Hogg and McCully (42--45) で述べられている metrical phonology (韻律音韻論)による分析が利用できるかもしれないと思ったので,紹介しておきたい.子音 X + /juː/ からなる音節は,下図の左の基底構造をもっていると分析される.

次に,この基底構造の Nucleus における /i/ が,/j/ として Onset へ移動すると想定する.引き続き,/i/ が移動したことによって空いた Nucleus の第1の位置に,後続の /u/ のコピーが作り出される.

このように分析する利点はいくつかある.まず,基底構造の Onset に /Xj/ を想定してしまうと,cue /kjuː/, few /fjuː/ などでは問題ないが,new /njuː/, lewd /ljuː/ などでは問題が生じる.なぜならば2モーラからなる Onset において第1モーラの聞こえ度は無声摩擦音と同等かそれ以下でないといけないという一般的な制限があるからである.この制限に従えば,/n/ や /l/ は聞こえ度が高すぎるために,Onset の第1モーラとなることはできないはずだ.しかし,実際には第1モーラになっているので,これは例外的に派生したものとして分析する必要があることになる.

また,この分析は /Xj/ の後には長母音しか生起し得ないことと符合する.というのは,Nucleus の第2モーラには /i/ か /u/ しか起こり得ず,それが前位置にコピーされることをこの分析は要求しているからである.

さらに,clue, drew, threw など,もともと Onset が2モーラ(2子音結合)からなる場合には,/j/ が左へ移動してゆくための空きスペースがないために,/j/ 自身が最終的に脱落してしまうと説明することができる.つまり,子音連続の直後の yod-dropping が必須であることをうまく説明する.

変異としての yod-dropping は,英語変種によっても異なるが,dew, enthuse, lewd, new, suit, tune などの語における /j/ の有無の揺れによって示される.共時的にも通時的にも,yod-dropping の起こりやすさは先行する子音 X が何であるかによってある程度は決まることが知られているが,これをいかに上の分析に組み込むことができるかが次の課題となるだろう.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-07-30 Tue

■ #1555. unbeknownst [phonetics][corpus]

昨日の記事「#1554. against の -st 語尾」 ([2013-07-29-1]) に引き続き,非語源的 -st 語の話題.標題の形式張った表現がある.主として文頭などに置かれ,文修飾として「?に知られないで」の意味で用いられる.BrE では unbeknown to が多く用いられるが,AmE では古めかしく見える unbeknownst to がより一般的である.unbeknow(e)ns のように -t が落ちた非標準的な形態も見られる.例文を挙げよう.

・ Unbeknownst to his parents, he and his girlfriend had gotten married.

・ Unbeknownst to her father, she began taking dancing lessons.

・ Unbeknownst to the students, the teacher had entered the room.

・ A person may overhear others unbeknownst to them.

中英語にあった動詞 beknown (recognise, acknowledge) の否定過去分詞形 unbeknown がもとになっている(MED の biknouen (v) を参照).OED によると,否定の接頭辞 un- のついた unbeknown は1636年に初出しているが,さらに語尾に -st を付加した unbeknownst の初出は1854年である.後者はもともと口語的,方言的な響きがあったようだが,20世紀にかけて広く使われるようになった.実際に,COCA (Corpus of Contemporary American English) や Google Books Ngram Viewer で調べてみると,英米変種ともに20世紀後半からの伸び率が著しい.

さて,unbeknownst の -st の語尾音添加 (paragoge) が説明を要する問題である.OED では不明とされており,各種の語源辞典では against, amongst などの -st 語尾からの類推だろうかと自信なさげに述べられている程度である.これらの語と unbeknownst to との類似点は, 前置詞的に機能しているということと,-st の直前の音が鼻音であることぐらいだろうか.-st(t)- という子音連続の観点からは,next to, thanks to などの表現とも関連してくるかもしれない.また,ほかの非語源的な -st 語 (against, amidst, amongst, betwixt, whilst) を並べてみると,およそ「間,中,最中」という共通の意味がくくり出されるように思われるが,unbeknownst も「知られない間に」と解釈することはできる.

非語源的 -st 語に関する記事へのリンクを昨日の記事[2013-07-29-1]の末尾にまとめておいたので,要参照.

(後記 2014/02/24(Mon):Merriam-Webster の辞書の記述を参照.)

2013-07-29 Mon

■ #1554. against の -st 語尾 [preposition][adverb][genitive][phonetics][link]

語源的には against は again から派生した形態だが,いったいこの -st 語尾は何なのだろうか.

古英語で,again は ongēan などの形態で副詞,前置詞(与格あるいは対格を支配する),接頭辞として広く機能していた.平行して,副詞を示す属格語尾語尾を伴った ongēanes などの形態も行なわれていた([2009-07-18-1]の記事「#81. once や twice の -ce とは何か」を参照).中英語になると,前置詞としての again は,異形 agains および後続の against とともに競合し始め,近代英語の標準語確立の過程で副詞としての機能に限定されてゆくこととなった.近代英語で前置詞としての標準的な地位を確立したのは,最も後発の against だった.

さて,again の直後の -(e)s の添加は,上述の通り,副詞化する属格語尾とされているが,さらなる t の添加はどのように説明されるだろうか.OED の against, prep., conj., adv., and n. の語源欄によると次のようにある.

The development of excrescent final -t . . . was probably reinforced by the fact that the word was frequently followed by te, variant of THE adj., and perhaps also by association with superlatives in -st; compare similarly AMONGST prep. 1a, AMIDST adv., BETWIXT prep.

『英語語源辞典』の記述も,OED に沿っているが,補足説明がある.

-t はおそらく最上級の -st と混同されたための添え字 (cf. AMIDST, AMONGST, BETWIXT), または agains þe → agains te → against(e) þe (cf. hwīls þat → whilst þat) となる異分析によるものか.この -st に終わる語形の最初の例は Layamon Brut の Otho 写本 (c1300) に aȝenest として見いだされる(Caligula 写本 (?a1200) では toȝines). Trevisa や1400年以降 London の英語では広く使用され,16C半には文語として確立した.again, against とも ModE -g- の綴りと発音は ON の影響を受けた北部方言による.

Brut からの初例は,MED ayēn(e)s (prep.) 1(b) より,"c1300 Lay. Brut (Otho C.13) 22476: He dude ase a wisman and wende a3enest [Clg: to3eines] him anon." である.

上記より,against の -st 添加については,(1) 最上級語尾 -st との類推,(2) 直後の定冠詞の語頭子音に関わる異分析,という説明が提案されてきたということである.同じ語尾添加の例として amidst, amongst, betwixt, whilst などがあるが,これらの初出時期,互いの機能的類似性,-st の有無による意味の相違,語末3子音連続の音韻論的意義などを考察して,総合的に迫るべき問題だろう.関連して,古英語 ongēan の類義語 tōgēan(es) に基づいて,-t の添加された形態が15世紀に toȝenes として初出していることも付け加えておく.

ほかに against における語尾音添加 (paragoge) については,「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) を参照.また,whilst については「#508. Dracula に現れる whilst」 ([2010-09-17-1]),「#509. Dracula に現れる whilst (2)」 ([2010-09-18-1]),「#510. アメリカ英語における whilst の消失」 ([2010-09-19-1]) を,betwixt については「#1389. between の語源」 ([2013-02-14-1]),「#1393. between の歴史的異形態の豊富さ」([2013-02-18-1]),「#1394. between の異形態の分布の通時的変化」 ([2013-02-19-1]),「#1399. 初期中英語における between の異形態の分布」 ([2013-02-24-1]) を参照.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2013-07-08 Mon

■ #1533. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (2) [wave_theory][neogrammarian][lexical_diffusion][implicational_scale][phonetics][ot]

昨日の記事[2013-07-07-1]に引き続き,言語変化にまつわる3つの概念の関係について.昨日は,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) がいかに地理的に波状に拡大し,どのような順序で語彙を縫って進行したかという話題を取り上げた.今日は,英語の諸変種にみられる -t/-d deletion という現象に注目する.

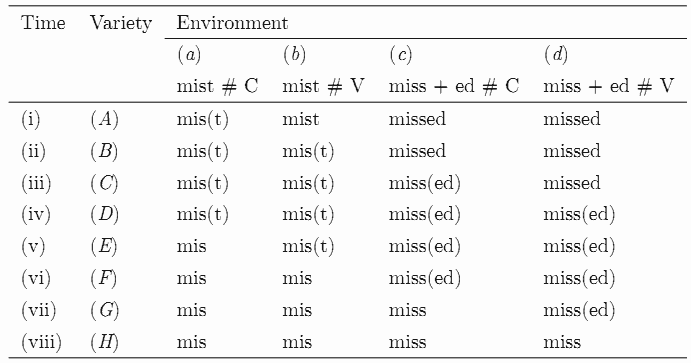

-t/-d deletion とは,missed, grabbed, mist, hand などの語末の歯閉鎖音が消失する音韻過程である.非標準的で略式の発話ではよくみられる現象だが,その生起頻度は形態音韻環境によって異なると考えられている.関与的な形態音韻環境とは,問題の語が (1) mist のように1形態素 (monomorphemic) からなるか miss-ed のように2形態素 (bimorphemic) からなるか,(2) 後続する音が子音か (ex. missed train) 母音か (ex. missed Alice) の2点である.(1) 1形態素 > 2形態素, (2) 子音後続 > 母音後続という関係が成り立ち,1形態素で子音後続の -t/-d が最も消失しやすく,2形態素で母音後続の -t/-d が最も消失しにくいということが予想される.この予想を mist と missed に関して表の形に整理すると,以下のようになる(Romain, p. 142 の "Temporal development of varieties for the rule of -t/-d deletion" より).

これは,昨日の SGCS の効き具合を示す表と類似している.ここでは,変種(方言),時点,形態音韻環境に応じて,-t deletion の効き具合が階段状の分布をなしている.隣接変種への拡がりとみれば波状理論を表わすものとして,時系列でみれば語彙拡散を表わすものとして,通時的な順序の共時的な現われとみれば含意尺度を表わすものとして,この表を解釈することができる.

2種類の形態音韻環境については,-t/-d deletion の効き具合に関する制約 (constraint) ととらえることもできる.(1) は有意味な接尾辞形態素 -ed は消失しにくいという制約,(2) は煩瑣な子音連続を構成しない -t/-d は消失しにくいという制約として再解釈できる.この観点からすると,2つの制約の効き具合の優先順位によって,異なった -t/-d deletion の分布表が描かれることになるだろう.ここにおいて,波状理論,語彙拡散,含意尺度といった概念と,Optimality Theory (最適性理論)との接点も見えてくるのではないか.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-21 Fri

■ #1516. messenger や passenger における n の挿入 [phonetics][consonant][etymology][epenthesis]

harbinger (先駆け), messenger (使者), passenger (乗客), porringer (雑炊皿), scavenger (腐肉を食べる動物), wharfinger (波止場主)のような語には,後ろから第2音節にn がみられる.しかし,message, passage, porridge などの語形と比較すればわかる通り,この n は非語源的である.g の前位置の n は epenthesis (語中音添加;[2011-05-06-1]の記事「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」を参照)の例と考えられる.

OED によると,messenger については,Anglo-Norman や Picard にも n の挿入された形態がみられるというから,必ずしも中英語における独立の変化ではなく,これらのフランス語方言綴字からの影響によるものと考えることもできるかもしれない.

以下は,6語について n のない形態の初出時期と,n が初めて挿入されたおよその時期を,OED や語源辞典を参照してまとめたものである.

| Word | First without n | First with n |

|---|---|---|

| harbinger | ?lateOE | ME |

| messenger | ?a1200 | lateME |

| passenger | 1337 | C15 |

| porringer | 1467 | 1601 |

| scavenger | ME | 1530 |

| wharfinger | 1552--53 | 1642 |

Dobson (§438) に,n の挿入について次のような説明があった.

'INTRUSIVE' [n] and [ŋ]

則438. The 'intrusive' [n] in messenger, papenjay, &c. and [ŋ] in nightingale and paringale 'equal' (<paregal) is a species of consonantal glide easing the passage between the preceding vowel and the following [ʤ] or [g], and is found chiefly in adopted words; it is perhaps, as has been suggested, associated with a desire to make weightier the middle syllable so as to avoid syncope . . . . It appears to develop at various dates from the thirteenth century (nightingale) onwards. In words in which it is an established feature of StE, e.g. nightingale and messenger, it is regularly shown by the orthoepists.

<g> に対応する音価こそ異なるが,nightingale においても g の前位置に n が挿入されている事実への言及が興味深い.「#797. nightingale」 ([2011-07-03-1]) の記事で類例があまり見られないと述べたが,messenger や passenger と同様に扱ってしかるべきということだろうか.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2013-06-19 Wed

■ #1514. Sonority Analyser [phonetics][sonority][syllable][web_service][cgi]

昨日の記事「#1513. 聞こえ度」 ([2013-06-18-1]) で,音節を定義づけるに当たっての聞こえ度の役割を解説した.また,Sonority Sequencing Generalisation (SSG) という原則を導入し,分節音が聞こえ度の原則に従って配置されることを示した.聞こえ度の果たすこのような役割を理解し,確認するために,昨日の記事ではいくつかの単語による分析を示したが,任意の単語で分析できると便利である.

そこで,正書法にしたがって単語を入力すると,自動的にその発音を分節音へ分解し,各分節音へ sonority scale に即した聞こえ度の値を割り振り,山と谷を図示してくれるツールを作成した.以下に,"Sonority Analyser" を公開する.1つの語でもよいし,カンマ区切りで複数の語を見出し語の形で入力してもよいが,聞こえ度の山と谷の図が適切に出力される仕様である.

発音データベースには「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」 ([2012-06-29-1]) を用いており,たまたまそこに登録されていない語(綴字)は当然ながら出力は得られない.1つの正書法に対して複数のエントリーがある場合(同綴異義語や品詞違いなど)には,それぞれが図示される.音声表記については,MRC の原データファイルの仕様に基づいたものをそのまま使用した.

sonority scale には,原則として昨日の記事で示したものを利用しているが,(1) /w, j/ を聞こえ度8として挿入し,もともとの高母音,中母音,低母音の値は繰り上げて,それぞれ9, 10, 11とし,(2) 2重母音は下降2重母音 (falling diphthong) を前提とし,第1母音の聞こえ度の値を2重母音全体に割り当てることとした.厳密ではなくとも,プレゼンや確認の用途には十分だろう.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2013-06-18 Tue

■ #1513. 聞こえ度 [phonetics][phoneme][sonority][syllable][terminology][phonotactics]

音節 (syllable) には様々な定義が与えられうるが,広く受け入れられているものとして,分節音の音声的な聞こえ度 (sonority) に依存する定義がある.聞こえ度そのものは,"the overall loudness of a sound relative to others of the same pitch, stress and duration" (Crystal 442) のように定義される.各分節音が本来的にもつ聞こえやすさの程度と解釈できる.

分節音の聞こえ度の測定は様々になされており,その値については実験ごとに詳細は異なるかもしれないが,おおまかな分類や順位については研究者のあいだで一致をみている.その1例として,Hogg and McCully (33) に挙げられている英語の分節音の sonority scale を示そう.

| Sounds | Sonority values | Examples |

|---|---|---|

| low vowels | 10 | /a, ɑ/ |

| mid vowels | 9 | /e, o/ |

| high vowels | 8 | /i, u/ |

| flaps | 7 | /r/ |

| laterals | 6 | /l/ |

| nasals | 5 | /n, m, ŋ/ |

| voiced fricatives | 4 | /v, ð, z/ |

| voiceless fricatives | 3 | /f, θ, s/ |

| voiced stops | 2 | /b, d, g/ |

| voiceless stops | 1 | /p, t, k/ |

一般に,子音よりも母音のほうが,無声よりも有声のほうが,口の開きが小さいよりも大きいほうが聞こえ度は高い.子音についていえば,子音の強度と聞こえ度は反比例の関係であり,強度の低い(=弱い=聞こえ度の高い)子音は,音声的な摩耗や消失を被りやすい.

さて,聞こえ度が音節を定義するのに有効なのは,分節音の連続において聞こえ度が頂点 (peak) に達するところが音節の核 (syllabic nucleus) と一致するからである.語を分節音の連続に分け,各分節音に聞こえ度を割り振ると,1つ以上の聞こえ度の頂点が得られる.この頂点の数が,その語の音節数ということになる.ある音節と隣あう音節との境目がどこに落ちるかは理論的な問題を含んでいるが,少なくとも音節の核(頂点)は,このように聞こえ度を分析することで機械的に定まるので都合が良い.

以下に,いくつかの語の聞こえ度分析を示そう.

| Word | Pronunciation | Sonority values | Peaks = Syllables |

|---|---|---|---|

| modest | /modest/ | 5-9-2-9-3-1 | 2 |

| complain | /compleːn/ | 1-9-5-1-6-9-5 | 2 |

| petty | /peti/ | 1-9-1-8 | 2 |

| elastic | /əlæstik/ | 8-6-10-3-1-8-1 | 3 |

| elasticity | /iːlæstisiti/ | 9-6-10-3-1-8-3-8-1-8 | 5 |

| petrol | /petrəl/ | 1-9-1-7-9-6 | 2 |

| button | /bʌtn/ | 2-9-1-5 | 2 |

| bottle | /botl/ | 2-9-1-6 | 2 |

最後の button や bottle では最終音が子音だが,聞こえ度として頂点をなすので,音節の核として機能している.いわゆる音節主音的子音である.

さらに興味深いのは,音節を構成する一連の分節音が聞こえ度に関するある法則を示すことである.これは "Sonority Sequencing Generalisation" (SSG) と呼ばれる原則で,次のように定式化される.

[I]n any syllable, there is a segment constituting a sonority peak that is preceded and/or followed by a sequence of segments with progressively decreasing sonority values. (Crystal 442)

音節によって山の頂点の高さはまちまちだが,典型的に「谷山谷」のきれいな分布になるということを,SSG は示している.onset が s で始まる子音群 (ex. sp-, st-, sk-) の場合などではこの原則は規則的に破られることが知られているが,これを除けば SSG は英語において非常に安定した原則である.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

2013-06-16 Sun

■ #1511. 古英語期の sc の口蓋化・歯擦化 [phonetics][oe][palatalisation][metathesis]

昨日の記事「#1510. scale (鱗)の語源と sc-」 ([2013-06-15-1]) で,sc で表わされる子音について触れた.古英語で sc と綴られる子音は,前段階では [sk] の子音群を表わしていたが,9世紀頃から口蓋化 (palatalisation) と歯擦化 (assibilation) の過程が始まり,10世紀前半から1100年頃にかけて [ʃ] へ変化したといわれる(中尾,p. 356).この音韻過程の時期,過程の生じた音韻環境と順序,/ʃ/ の音素化の時期などを巡っては様々な意見が対立しており,明確な答えが出ていないが,1つの見解として Campbell (177--78) を要約すると以下のようになる.

[sk] の口蓋化・歯擦化は [k] 単体のそれよりも起こりやすく,語頭においては,最初は前舌母音の前位置で,次に少なくとも900年以前に後舌母音の前位置で生じていた.例えば,scip (ship), scōh (shoe), scyldig (guilty), sceadu (shadow), sceal (shall), scilling (shilling) の如くである.さらに後には,r の前位置でも同じ過程が起こり,scrēad (shred), scrēawa (shrewmouse), scrīc (shrike), scrīfan (decree), scrīn (coffer), scrincan (shrink), scrūd (shroud) などで [ʃ] が行なわれた.一方,語中では,wasce (wash), þersce (I thresh), asce (ashes), risce (rush), disches (dish's), fisces (fish's) や blyscan (blush), wȳscan (wish) のように前舌母音が前か後ろにある環境で口蓋化・歯擦化が起こった.また,語末では,æsc (ash), disc (dish), fisc (fish), risc (rush), -isc (-ish), flǣsc (flesh) のように前舌母音の後位置で [ʃ] となった.

なお,[ʃ] とならず [sk] のまま残ったのは,語中で後舌母音の前位置や,語末で後舌母音の後位置にある場合である.fiscas (fishes), *wascan (wash), þerscan (thresh), þerscold (threshold), āscaþ (asks), tosca (frog) や frosc (frog), husc (insult), tusc (tooth) などが例として挙げられる.これらの語ではしばしば問題の子音が音位転換 (metathesis) を起こし,[ks] として実現される.例えば,āxian, dixas, dox (dusk), fixas, frox, flaxe, rixe, toxa, þerxan, þerxold, waxan の如くである.

古英語期に上記のような音韻過程が生じたため,現在でも英語の本来語において [sk] の子音は一般的にいって珍しい.語頭においてはとりわけそうである.逆にいえば,語頭に [sk] をもつ語は本来語ではなく,借用語である可能性が高いということになる.まずは古ノルド語の可能性を,それからラテン語,ギリシア語などの可能性を疑いたい.score (ON), ski (ON), skill (ON), skin (ON), skirt (ON), sky (ON), school (L) script (L), skeleton (G) 等々.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.

2013-06-15 Sat

■ #1510. scale (鱗)の語源と sc- [etymology][auchinleck][phonetics][consonant][grapheme][palatalisation]

魚や蛇の鱗を意味する英単語 scale の語源について.OED や語源辞典によると,OF escale(殻) (cf. F écale) を借用したもので,語頭音消失 (aphetic) を経て1300年頃に ME scale として初出する(MED より scāle (n.(1)) を参照).この古仏語形自体も,Frankish *skala (cf. OHG skala) などの借用とされ,遡れば Gmc *skalō,さらに IE *(s)kel- (to cut) へたどり着く.意味の拡がりとしては,切片→殻→鱗というような筋道だろう.OE scealu (shell) や sc(i)ell (shell) に起源をもつ PDE shale (頁岩,泥板岩)や shell (殻)も究極的には同根である.

語頭子音についてのみ考えれば,Gmc *sk がフランク語などからフランス語を経て [sk] として英語へ伝わったのが scale であり,古英語期の口蓋化・歯擦化を経て [ʃ] へ発展したのが shell であるということになる.

さて,MED や OED では,scale の初出は1300年頃の作とされる The Auchinleck Manuscript 所収の Guy of Warwick となっている.ところが,作成年代が1世紀ほど先立つ Layamon's Brut を読んでいて,より早い例ではないかと疑われる例に出会った.

10642: Nu he stant on hulle & Auene bi-haldeð Hu ligeð i þan stræme stelene fisces mid sweorde bi-georede .. heore scalen wleoteð, swulc gold-faȝe sceldes.

だが,これは残念ながら見せかけの初例だったようだ.この韻文テキストにおいて頭韻は規則ではなく任意であるものの,問題の scalen は後の sceldes と [ʃ] で頭韻を踏んでいるとみなすのが妥当だろう.つまり,この scalen は scale 系列ではなく,shell 系列の語頭子音を示しているということになる.MED でも,shāle (n.) (b) に Brut の例が挙げられていた.

中英語で sc- と綴られる子音が [sk] なのか [ʃ] なのかを見分けるには,音韻変化の知識,借用語か否かなどの語源的知識,方言と時代の同定,頭韻の考慮,当該テキストにおける綴字と発音の関係 (Potestatic Substitution Set; [2011-02-20-1]の記事「#664. littera, figura, potestas」を参照) の理解などが必要である.もちろんこれは中英語のみならず古英語にもある程度は当てはまるし, sc- に限った話しではないのだが.

2013-06-10 Mon

■ #1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line [dialectology][dutch][geography][isogloss][wave_theory][map][phonetics][vowel]

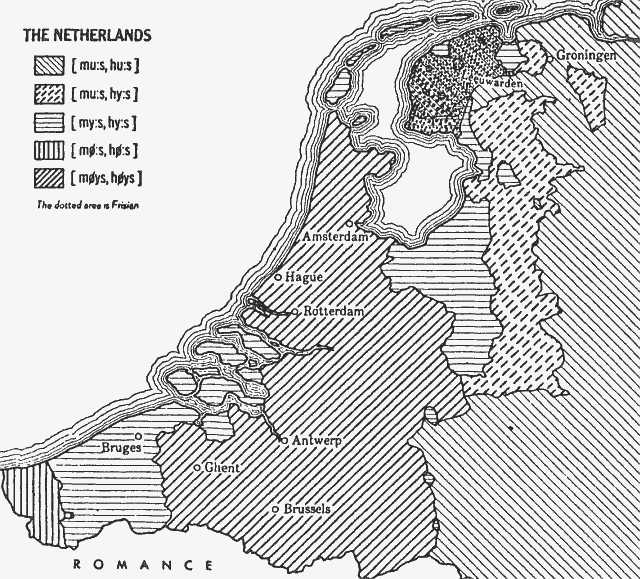

現代標準英語の mouse と house には [əʊ] の2重母音が含まれている.この2重母音はゲルマン祖語では *[uː] だったが,現在のゲルマン諸語の多くでは,音価こそ多種多様だが,何らかの2重母音か長母音かが共通して両語に現われる.例えば,標準ドイツ語では [aʊ] であり,標準オランダ語では [øy] である.

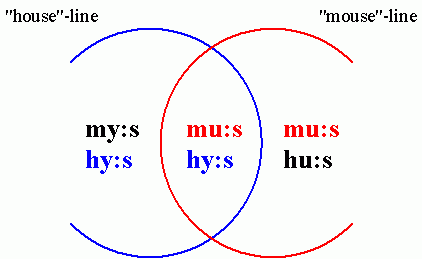

ところが,ベルギーとオランダにまたがる地域の方言地図(記事末尾を参照)を描いてみると,この2語の母音について興味深い分布が明らかになる.東部には古い [uː] が残っており,[muːs, huːs] が見られる.一方,西部には,飛び地としての分布ではあるが円唇化した長母音 [yː] を含む [myːs, hyːs] が行なわれている.また,最西端には [øː] を含む [møːs, høːs] が細々と分布している.そして,西部の大半には標準オランダ語の [øy] が広がっている.それぞれの地域で,音価こそ異なるものの,"mouse" と "house" の両語に同じ長母音か2重母音が現われていることが確認できる.

ところが,[muːs, huːs] と [myːs, hyːs] に挟まれたところに,両語で母音の食い違った [muːs, hyːs] を示すエリアがあるのである.このことは,"mouse" と "house" の母音の変異を表わす等語線 (isogloss) が互いに一致していないことを物語っている.mouse のほうが "house" よりも広い地域において,古い2重母音を保っているということになる.簡略化した模式図を以下に示そう.

この分布を説明するのに,次のようなシナリオが想定される.中世のあるとき,おそらく西部のフランドル地方で革新形 [yː] が生じた.文化的な優位ゆえに,この革新的な母音は波状に広がっていった.一方,東からは北ドイツのハンザ都市を中心とするもう1つの文化圏の影響により,古い [uː] も根強く分布していた.この東西文化圏からの波紋が問題のエリア周辺で複雑にぶつかりあい,等語線の妥協の産物ともいえる上記の分布が生じたのである.実際,現在でも西からの [yː] の東進はゆっくりと継続しているという.

後の16--17世紀,おそらくアントワープ発で,次なる革新的な2重母音 [øy] が広がり出す.これが,その時までに優勢となっていた [yː] を置き換えてゆき,オランダ語に標準的な発音となっていった.

[muːs, hyːs] を生み出した一致しない等語線は,[2012-10-21-1]の記事で触れた chaque mot a son histoire "every word has its own history" を明確に裏付けるものである.

以上,Kloeke, G. G (De Hollandsche Expansie. Noorden Zuid-Nederlandsche Dialectbibliotheek 2. The Hague: 1927.) の調査を概説した Bloomfield (328--31) を参照して執筆した.以下の地図は,Bloomfield (328) より.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2013-05-07 Tue

■ #1471. golden を生み出した音韻・形態変化 [i-mutation][analogy][phonetics][analogy][suffix][waseieigo]

今年もゴールデンウィークが終わった.日本語としての「ゴールデンウィーク」は,1951年の連休に上映された映画が正月や盆の興行よりもヒットしたことにちなんだ映画業界発の和製英語である.GW という略記法もすっかり一般化した感がある.

さて,英語の golden は,名詞 gold の形容詞として認知されている.ただし,gold 自体も形容詞的に用いられ,派生形 golden はどちらかというと比喩的あるいは文語的に用いられることが多い.a gold coin (金貨)に対し,golden opportunity (絶好の機会)の如くである.和製英語ではあるが,上述の Golden Week も比喩的用法だろう.

現代英語で材質を表わす形容詞接尾辞 -en は,ラテン語 -īnus,ギリシア語 -inos,サンスクリット語 -īna などの古典語にも同根がみられるほどの古い接尾辞だが,16世紀以降,上記のように基体の名詞がそのまま形容詞として用いられることが多くなり,現在では目立たない接尾辞となっている.例えば,earthen, wheaten, woolen などは健在だが,glassen, oaken, silken, silvern, tinnen などは古めかしいか文語的である.

古英語の gylden (golden), stǣnen (of stone) という形態が示唆する通り,問題の接尾辞はさらに先立つ時代には高母音 i をもっており,直前の音節の母音に i-mutation を引き起こしたことは間違いない.それが,中英語において基体の gold, stone との音韻形態的な類推作用により母音が置換され golden, stonen を生み出した.これは,音韻変化により基体と派生形の差がいったん開いたものの,形態的な類推作用により再び形態が似通ってくるという言語変化に頻繁に観察される過程の好例だろう.なお,類推作用を経ずに伝わった gilden は16世紀に廃語となった.これと関連した別の発展による動詞 gild (金めっきをする)は,現在まで残っている.

さて,古英語 gylden から i-mutation の作用を逆算すると,基体としての名詞は gulden となるはずだが,古英語では gold である.これは,古英語以前のゲルマン時代に,一般的に u が o へと上げの音韻過程を経たためである.ただし,この音韻過程は n や高母音が後続する場合には阻止された.これは,古英語の強変化動詞第III類において,bunden では u が保たれているが,holpen では o へ上げが生じたことなども説明する (Hamer 14--15) .これにより古英語の名詞 gold に対し,形容詞 gylden (< *guldin) も理解されよう.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow