2012-04-11 Wed

■ #1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか? [numeral][adjective][inflection][oe][phonetics][assimilation][analogy][sobokunagimon][shocc]

標題は,先日素朴な疑問への投稿に寄せられた質問.基数詞 five に対して序数詞 fifth であるのはなぜか.基数詞 twelve に対して序数詞 twelfth であるのはなぜか,というのも同じ問題である.

今回の疑問のように「基本形 A に対して,関連する A' が不規則形を帯びているのはなぜか」というタイプの問題は少なくないが,問題提起を逆さに見るほうが歴史的事実に対して忠実であるということが,しばしばある.今回のケースで言えば,「 /v/ をもつ基数詞 five に対して,関連する序数詞が不規則な /f/ をもつ fifth となっているのはなぜか」ではなく「 /f/ をもつ序数詞 fifth に対して,関連する基数詞が不規則な /v/ をもつ five となっているのはなぜか」と考えるべき問題である.歴史的には fifth の /f/ は自然であり,five の /v/ こそが説明を要する問題なの である.

古英語に遡ると,基数詞「5」は fīf であり,基数詞「12」は twelf だった.綴字に示されている通り,語尾は無声音の [f] である(cf. 現代ドイツ語の fünf, zwölf).古英語で序数詞を作る接尾辞は -(o)þa だったが,この摩擦子音は [f] の後では破裂音 [t] として実現され,古英語での対応する序数詞は fīfta, twelfta として現われた.中英語以降に,他の序数詞との類推 (analogy) により t が th に置き換えられ,現代英語の fifth, twelfth が生まれた.

もう1つ説明を加えるべきは,古英語で「5番目の」は fīfta と長母音を示したが,現在では短母音を示すことだ.これは,語末に2子音が後続する環境で直前の長母音が短化するという,中英語にかけて生じた一般的な音韻変化の結果である.同じ音韻変化を経た語を含むペアをいくつか示そう.現代英語ではたいてい母音の音価が交替する.([2009-05-14-1]の記事「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」も参照.)

・ feel -- felt

・ keep -- kept

・ sleep -- slept

・ broad -- breadth

・ deep -- depth

・ foul -- filth

・ weal -- wealth

・ wide -- width

fifth については,このように接尾辞の子音の声や語幹の母音の量に関して多少の変化があったが,語幹の第2子音としては古英語以来一貫して無声の /f/ が継承されてきており,古英語の基数詞 fīf からの直系の子孫といってよいだろう.

では,次に本質的な問題.古英語の基数詞 fīf の語末子音が有声の /v/ となったのはなぜか.現代英語でもそうだが,基数詞は「5」のように単独で名詞的に用いられる場合と「5つの」のように形容詞的に用いられる場合がある.古英語では,形容詞としての基数詞は,他の通常の形容詞と同様に,関係する名詞の性・数・格・定不定などの文法カテゴリーに従って特定の屈折語尾をとった.fīf は,当然ながら,数のカテゴリーに関して複数としての屈折語尾をとったが,それは典型的には -e 語尾だった(他の語尾も,結局,中英語までには -e へ収斂した).古英語では,原則として有声音に挟まれた無声摩擦音は声の同化 (assimilation) により有声化したので,fīfeの第2子音は <f> と綴られていても [v] と発音された.そして,やがてこの有声音をもつ形態が,無声音をもつ形態を置き換え,基本形とみなされるようになった.twelve についても同様の事情である.実際には,基数詞の屈折の条件は一般の形容詞よりも複雑であり,なぜ [v] をもつ屈折形のほうが優勢となり,基本形と認識されるようになったのかは,別に説明すべき問題として残る.

数詞のなかでは,たまたま five / fifth と twelve / twelfth のみが上記の音韻変化の条件に合致したために,結果として「不規則」に見え,変わり者として目立っている.しかし,共時的には不規則と見られる現象も,通時的には,かなりの程度規則的な変化の結果であることがわかってくる.規則的な音韻変化が不規則な出力を与えるというのは矛盾しているようだが,言語にはしばしば観察されることである.また,不規則な形態変化が規則的な出力を与える(例えば類推作用)というのもまた,言語にはしばしば観察されるのである.

2012-03-17 Sat

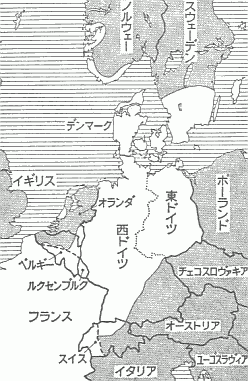

■ #1055. uvular r の言語境界を越える拡大 [map][phonetics][wave_theory][french][linguistic_area]

言語変化がある地点から周囲の方言に広がってゆく様子について,波状説 (the wave theory; Wellentheorie) や方言周圏論の名のもとに,いくつかの事例を見てきた(「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1])).しかし,ある言語変化が方言の境界ではなく言語の境界を越えて同様に広がってゆく事例も確認されている.よく知られているのは,フランス発祥の uvular r (口蓋垂の r; IPA [ʀ])の拡大である.

トラッドギル (189--99) によれば,16世紀まではヨーロッパの言語では r の発音は,イタリア語,ロシア語,スコットランド方言の英語で典型的に行なわれているような舌尖のふるえ音か弾き音だった.ところが,17世紀になってパリの上流階級のフランス語において uvular r がはやりだした.ヨーロッパの一部,しかもその限られた社会階級から発した流行は,それから300年の間に北西ヨーロッパの広い領域へ広がった.現在では,フランス語とドイツ語では教養あるほとんどの人々によって,またオランダの一部,デンマークのほぼ全域,スウェーデンとノルウェーの南部の一画で,uvular r が行なわれている.一方,ドイツ語圏南部から南や東の方向へは広がっていない.トラッドギル (189) の地図を掲載しよう.

広がり方が波状だったかどうかは判然としないが,北海やバルト海方面へ地を這うように進み,いったん海に出れば海路でスカンディナヴィア半島の南端に伝播したのだろうということは容易に推測できる.

なお,標準的な英語の r は,IPA では [ɹ] と表記される後部歯茎接近音 (post-alveolar approximant) あるいは無摩擦持続音 (post-alveolar frictionless continuant) だが,Northumberland や Durham などのイングランド北東部の方言では uvular r も聞かれる.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-02-12 Sun

■ #1021. 英語と日本語の音素の種類と数 [phonology][phonetics][phoneme][vowel][consonant][ipa][pde][japanese][minimal_pair][rp]

ある言語の音素一覧は,構造言語学の手法にのっとり,最小対語 (minimal pair) を取り出してゆくことによって作成できることになっている.しかし,その言語のどの変種を対象にするか(英語であれば BrE か AmE かなど),どの音韻理論に基づくかなどによって,様々な音素一覧がある.ただし,ほとんどが細部の違いなので,標題のように英語と日本語を比較する目的には,どの一覧を用いても大きな差はない.以下では,英語の音素一覧には,Gimson (Gimson, A. C. An Introduction to the Pronunciation of English. 1st ed. London: Edward Arnold, 1962.) に基づいた Crystal (237, 242) を参照し,日本語には金田一 (96) を参照した.英語はイギリス英語の容認発音 (RP) を,日本語は全国共通語を対象としている.

英語の音素一覧(20母音+24子音=44音素):

/iː/, /ɪ/, /e/, /æ/, /ʌ/, /ɑː/, /ɒ/, /ɔː/, /ʊ/, /uː/, /ɜː/, /ə/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ, ɑʊ/, /ɪə/, /eə/, /ʊə/; /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /ʧ/, /ʤ/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/

日本語の音素一覧(5母音+16子音+3特殊音素=24音素):

/a/, /i/, /u/, /e/, /o/; /j/, /w/; /k/, /s/, /c/, /t/, /n/, /h/, /m/, /r/, /g/, /ŋ/, /z/, /d/, /b/, /p/; /N/, /T/, /R/

実際には多くの言語の音素一覧を比較すべきだろうが,この音素一覧からだけでもそれぞれの言語音の特徴をある程度は読み取ることができる.以下に情報を付け加えながらコメントする.

・ 母音について,英語は20音素,日本語は5音素と開きがあるが,5母音体系は世界でもっとも普通である.もっと少ないものでは,アラビア語,タガログ語,日本語の琉球方言の3母音,黒海東岸で話されていたウビフ語の2母音という体系がある.日本語では,古代は4母音,上代は8母音と通時的に変化してきた.

・ 子音について,英語は24音素,日本語は16音素で,日本語が比較的少ない.少ないものでは,ハワイ語の8子音,ブーゲンビル島の中部のロトカス語の6子音,多いものでは先に挙げたウビフ語の80子音という驚くべき体系がある.

・ 日本語には摩擦音が少ない./z/ は現代共通語では [dz] と破擦音で実現されるのが普通.また,上代では /h/, /s/ はそれぞれ /p/, /ts/ だったと思われ,摩擦音がまったくなかった可能性がある.一方,英語では摩擦音が充実している.

・ 日本語では,通時的な唇音退化 (delabialisation) を経て,唇音が少ない.後舌高母音も非円唇の [ɯ] で実現される(ただし近年は円唇の調音もおこなわれる).

日本語母語話者にとって英語の発音が難しく感じられる点については,「#268. 現代英語の Liabilities 再訪」 ([2010-01-20-1]) と「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) で簡単に触れた.

(英語)音声学の基礎に関する図表には,以下を参照.

・ 「#19. 母音四辺形」: [2009-05-17-1]

・ 「#118. 母音四辺形ならぬ母音六面体」: [2009-08-23-1]

・ 「#31. 現代英語の子音の音素」: [2009-05-29-1]

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ 金田一 春彦 『日本語 新版(上)』 岩波書店,1988年.

2012-02-02 Thu

■ #1011. なぜ言語には「閉鎖子音+母音」の組み合わせが多いか? [phonetics][phoneme][consonant][vowel][functionalism]

原則として「子音+母音」によりモーラ (mora) という音韻単位を構成している日本語の母語話者として,なぜこの組み合わせが自然かということについて,疑問を感じたことすらなかった.英語では,音節内の単音の組み合わせの種類は日本語とは比較にならないくらい多く(実際,厳密に数え上げた研究はあるのだろうか?),その他の多くの言語も,単音の配列については,日本語より豊富なものが多いだろう.確かに音素配列が貧しい言語もあれば豊かな言語もあるが,「子音+母音」の基本的な組み合わせを欠いている言語はない.「閉鎖子音+母音」は「母音のみ」とともに,言語において基本中の基本となる音節構造である.

これがなぜかなどと問うたこともなかった.あえて答えるとすれば,「単に調音しやすいし聴解しやすいからだろう」程度の答えしか出てこない.だが,もう少し考えてみよう.子音や母音だけでは区別できる単音の種類が限られるし,特に子音だけだとしたらそれこそ調音も聴解も困難を極めるにちがいない.1つずつの子音と母音の組み合わせを1単位とすれば,それだけで数十の音節が区別されることになり,言語の基本的な用は足りる.もしそれでも足りなければ,もう少し音節内構造の可能性を広げてやれば,区別できる音節数を幾何級数的に増やせる.

さて,このような疑問が問うに値すると思ったのは,Martinet がこの問題を機能主義的な観点から切っていたからである.よく知られているように,3母音体系をもつ言語において,その3母音はほぼ間違いなく [i], [u], [a] である.これは,3音が口腔内の3つの頂点に対応し,互いに最大限の距離をバランスよく保てる位置取りだからである([2009-05-17-1]の母音四辺形を参照).これにより,調音と聴解のいずれにおいても,互いに区別される度合いが最大限になる."l'équidistance entre les phonèmes" (音素間の等距離)の原則である (Martinet 202) .

母音の paradigm については機能主義の立場から上記のように説明できるわけだが,Martinet は syntagm のレベルでも同じ説明が可能だと考える.音の連鎖においても,互いの対立が最大限になるような組み合わせが選ばれやすいのではないか,という説だ.これによると,口の開きや聞こえ度という観点で最小値をとる閉鎖子音と最大値をとる母音が連続して現われるのは,3母音体系の場合に [i], [u], [a] が選ばれるのと同様に,機能的な動機づけがある,ということになる.閉鎖子音と母音の組み合わせが一種のプロトタイプであり,そこから逸脱した組み合わせに対して,マグネットのように引き戻す力として作用していると考えることもできるだろう.

. . . toutes les langues favorisent les contrastes les mieux marqués, c'est-à-dire les successions occlusive + voyelle. (Martinet 202)

. . . すべての言語はもっとも際立つ対立,すなわち閉鎖音+母音というつながりを好む.

では,閉鎖子音と母音の1つずつの組み合わせが基本であるということを認めるとして,「母音+閉鎖子音」ではなく「閉鎖子音+母音」がより基本的とされるのはなぜか.Martinet はこれについては無言である.機能主義に乗っかった上で,私見としては,実際に「母音+閉鎖子音」の組み合わせも少なくないが,逆の「閉鎖子音+母音」に比べて,後続する音がないかぎり,子音の調音の入りわたりと出わたりまでを含めた全体が実現されにくいという事情があるのではないか.

機能主義の常として例外には事欠かないものの,音素体系という paradigm レベルのみならず音素配列という syntagm レベルにも同様に適用できるという一貫性が魅力である.

閉鎖子音が基本的であるという点については,[2011-08-17-1]の記事「#842. th-sound はまれな発音か」で参照した分節音ごとの類型論的な統計情報も参照.言語にもっともよくある子音のトップ4までが閉鎖音 ([m], [k], [p], [b]) である.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-09-02 Fri

■ #858. Verner's Law と子音の有声化 [phonetics][verners_law]

ヴェルネルの法則 (Verner's Law) については[2009-08-09-1]の記事「hundred とヴェルネルの法則」で概説した.「アクセントが先行しない有声音にはさまれた環境における無声破裂音は,グリムの法則の予想する無声摩擦音にはならず有声摩擦音となる」という法則である.1875年に Karl Verner (1846--96) が発表したこの法則は直接的にはグリムの法則 (Grimm's Law) に修正を加えるものだったが,その原理はグリムの法則の関わる音声変化のみならず他の多くの音韻変化にも反映されている.より一般的に音声変化の傾向を表わす文言に言い換えると「アクセントが子音の直前にないとき,その子音は有声化する」となる.

この一般化版 Verner's Law の効果は,現代英単語にも多く見られる.以下の派生語ペアに生じる子音で,前者は無声だが,後者は Verner's Law により有声である.声の差異は強勢位置の差異に関係していることが分かるだろう.

absolute -- absolve

anxious -- anxiety

execute -- executive

exhibition -- exhibit

luxury -- luxurious

off -- of (語源的には,それぞれ同一語の強形と弱形を表わす)

また,ペアではないが,example, exercise, possess, Greenwich, Norwich などで有声子音が現われる現象も同様に説明される.

Verner's Law は,調音音声学的には「強勢のない発音では lenition が生じやすい」という一般的な傾向に対応する.lenition とは,"processes which involve some 'weakening' of sounds, such as voicing, spirantization, vocalization of consonants, or deletion" (Schendl 126) と定義される.直感に反するかもしれないが,有声子音のほうが無声子音よりも発音するのに必要なエネルギーが少なくてすむ.したがって,強勢のない環境では子音は有声化しやすいのである.この lenition の作用により,多くの機能語で,上述の of の /v/ をはじめ,as, his, is, -(e)s, was (RP以外では us も)などの /z/,that, the, then, there, these, they, this, those, thou, though, thy, with, without などの /ð/ が説明される( <th> の有声化については,[2011-08-12-1]の記事「言語変化における therapy or pathogeny」も参照).本来,これらの機能語は対応する無声子音を示していたが,15--17世紀にかけて Verner's Law により有声化した.

Verner's Law は,最初に述べたように厳密には Grimm's Law に修正を施す法則であり,ゲルマン祖語の時代の音韻変化を説明する原理である.しかし,上述の語群に見られるように,初期近代英語の音韻過程を指す場合にも,あるいは現代英語の共時的な無声・有声の交替を指す場合にも,広義の Verner's Law として言及されることがある.正確には,後者は「英語における Verner's Law」として区別しておく必要があるだろう.

本稿執筆に当たって『現代英文法辞典』 (1559--60) を参照した.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

・ 荒木 一雄,安井 稔 編 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

2011-08-17 Wed

■ #842. th-sound はまれな発音か [phonetics][phonology][phoneme][typology][airspeak][th]

一般に th-sound ([θ], [ð]) は言語音としてはまれであり,多くの非母語話者にとって習得しにくいと言われている.実際に [θ] を [t] や [s] で代用する非母語話者が多く,その点を考慮して国際的な航空管制英語 Airspeak では three を tree として発音することになっているほどだ.th-sound はこのように世界で悪名高い発音としてみなされており,英語の liability の1つとして言及されることもある.

しかし,実際のところ,問題の歯摩擦音は,英語のほかにもスペイン語やギリシア語など比較的よく知られた言語にも音素として現われる.同僚の音声学者と,この音は本当にまれな音なのだろうかという話しをしていたときに,UPSID (The UCLA Phonological Segment Inventory Database) なるサイトの存在を教えてもらった.451言語の音韻体系のデータベースへアクセスできるサイトで,Simple UPSID interface のインターフェースを通じて,言語ごとの音韻目録を閲覧したり,分節音ごとの類型論的な統計情報を得ることができる.

早速,歯摩擦音について調べてみた.UPSID Segment Frequency によると,0D と表記される [θ] と,6D と表記される [ð] を音韻目録に含む言語はそれぞれ以下のとおりである.

・ [θ] or "0d" (voiceless dental fricative) occurs in 18 languages (3.99% of the 451 languages): Albanian, Amahuaca, Araucanian, Bashkir, Berta, Burmese, Chipewyan, Greek, Huasteco, Iai, Karen, Lakkia, Mursi, Rukai, Spanish, Tabi, Wintu, Yay.

・ [ð] or "6D" (voiced dental fricative) occurs in 22 languages (4.88% of the 451 languages): Albanian, Aleut, Burmese, Chipewyan, Cubeo, Dahalo, Fijian, Greek, Guarani, Iai, Koiari, Mari, Mazatec, Mixtec, Moro, Nenets, Nganasan, Quechua, Rukai, Spanish, Tabi, Tacana.

調査対象の451言語から収集された異なる分節音は全部で919個あるが,頻度順位としては [θ] が126位,[ð] が113位である.順位で考えれば言われるほどまれな音ではないのかもしれないが,451言語のうちの4--5%ほどにしか現われない音であると示されれば,確かにまれと言えるのかもしれない.ただし,収集された異なる919の分節音の8割以上に当たる748の分節音が10を超える言語には現われないことを考えると,[θ], [ð] は,世界の言語にみられる数多くのまれな分節音の2つにすぎない.

ちなみに,通言語的に頻度の高い分節音トップ10は,[m, k, i, a, j, p, u, w, b, h] の順という.

2011-08-16 Tue

■ #841. yod-dropping [phonetics][lexical_diffusion][implicational_scale][yod-dropping]

[2010-08-02-1]の記事「BNC から取り出した発音されない語頭の <h>」で h-dropping について触れたが,今回は現代英語で生じている別の音声脱落 yod-dropping を取り上げる.yod とは /j/ で表わされる半母音を指すが,現代英語の主要な変種において,強勢のある /juː/ から /j/ が脱落していることが報告されている.語中の <u(e)> や <ew> の綴字はその部分の発音が歴史的に /juː/ であったことを示すが,この綴字を含む多くの語が現在までに /j/ を失っている.

Bauer (103--10) によると,英米豪の標準発音では blue, rule は総じて /j/ を失った発音が行なわれているが,dew, enthuse, lewd, new, suit, tune では変種によって /j/ の有無の揺れを示すという.一方,どの変種でも安定的に /j/ を保っている beautiful, cute, ewe, fume, huge, mute のような語も少なくない.

Bauer の調査により,yod-dropping はある変種に限ったとしても語彙に一様に作用しているわけではなく,語彙を縫うように徐々に進行していることが明らかにされた.現在進行中の 語彙拡散 (lexical diffusion) の好例といえるだろう.さらに興味深いのは,変種を問わず,拡散の順序がおよそ一定であるらしいということである.Bauer (106) は,yod-dropping の過程に次のような "implicational scale" を提案している.

/s/ > /θ/ > /l/ > /n, d, t/

この scaleは,yod-dropping を被る語彙の時間的順序が /j/ の直前の子音によって決まってくることを表わすが( /s/ が最初で /n, d, t/ が最後),それと同時に,scale のある段階で yod-dropping が完了していることが分かれば,その左側のすべての段階ですでに yod-dropping が完了しているはずだという予測を可能にする.

ここで浮かんだ疑問は,この順序には音声的な根拠があるのだろうか,ということである.子音の摩擦性が高いものから低いものへと拡大していっているように見えるが.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-08-05 Fri

■ #830. sandhi [assimilation][euphony][phonetics][terminology][sanskrit][article]

[2011-08-02-1]の記事「she の語源説」の (3) で,"sandhi-theory" に言及した.sandhi (サンディー)とはサンスクリット語 (Sanskrit) に由来する文法用語で,我が国では連声(れんじょう)と訳されることもある.原語では,「(彼は)まとめる,つなげる」を表わす saṃ-dadhāti の名詞形で「連結」を意味する.ある語の語末と後続する語の語頭のあいだに見られる音便 (euphony) を指し,その現われは言語によって様々だが,多くは母音や子音の同化 (assimilation) を含む.

Sanskrit には sandhi が音韻形態規則として深く埋め込まれており,その音形が文字にも反映されるので非常に重要な音韻過程である.語と語のあいだ,あるいは複合語の構成要素のあいだに見られる連声は外連声 (external sandhi) と呼ばれ,語中の語幹と派生接辞・屈折接辞のあいだに見られる連声は内連声 (internal sandhi) と呼ばれる.

英語に見られる(外)連声の例としては以下のようなものがある.

・ did you が [did juː] ではなく [diʤuː] となる子音の同化.

・ far 単独では [fɑː] のように non-rhotic だが,far away では [ˈfɑːrəˈweɪ] のように rhotic になる linking r の現象.

・ 不定冠詞 a が母音(ときに無強勢の h )で始まる語の前に置かれる場合に an となる現象 (see [2010-07-30-1], [2010-08-01-1]) .上記の2例と異なり,sandhi の有無を示す異形態が正書法上も区別されている点で,英語では珍しい例である.

「連声」の概念は,「音便」という術語において日本語にも応用されており,アンオン(安穏)がアンノンに,オンヨウジ(陰陽師)がオンミョウジに,セツイン(雪隠)がセッチン,サンイ(三位)がサンミになるように,ン,チ,ツ音にア行・ワ行・ヤ行音が後続する環境で主として漢語の内部に生じる例が多数ある.12世紀を中心とする院政期までには特に仏典の読誦で頻発していたようだが,あくまで中世の現象であり,現在までに生産性を失って語彙的に固定化している.

フランス語の vous aimez [vuzeme] や est-il [ɛtil] などに見られるリエゾン (liaison) も sandhi の一種だが,英語や日本語のそれよりも体系的である.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2011-08-03 Wed

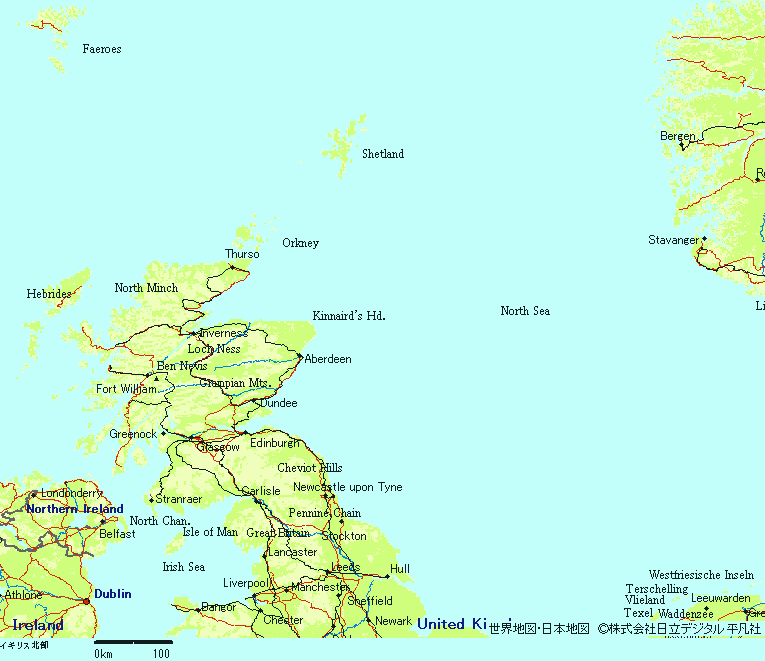

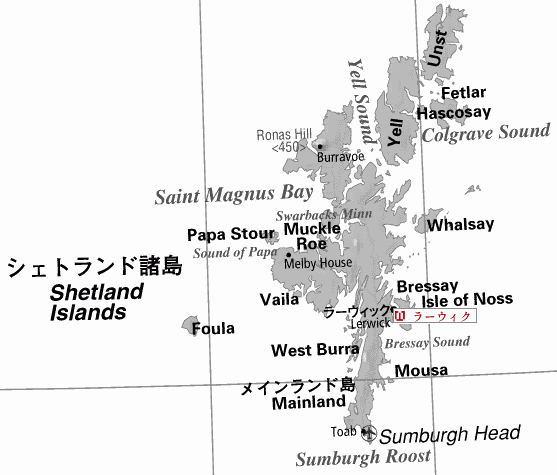

■ #828. Shetland [personal_pronoun][she][etymology][old_norse][map][phonetics]

昨日の記事「she の語源説」 ([2011-08-02-1]) の (4) の語源説,いわゆる "Shetland-theory" について少しだけ触れておきたい.これは [hj] ( > [ç] ) > [ʃ] の音発達を想定する説で,OED によると同じ音発達がノルウェー語の方言に見られるといわれる.英語に関係するところでは,古ノルド語の地名 Hjaltland, Hjalpandisøy がそれぞれ英語の Shetland, Shapinshay に対応するという例が挙げられる.イングランド北部方言に,古英語 hēope "hip" に対応する shoop なる形態が確認されるのも,古ノルド語形 *hjúpa からの発達として同様にみなせるかもしれない.

さて,英語の Shetland は古ノルド語 Hjaltland に由来するということだが,後者は hjalt "hilt" + land "land" の複合語である.これは,島の形が「(柄のある)剣」に似ていることによるものと考えられている.シェトランド諸島 (the Shetland Islands) と北海の周辺図を示そう.(スコットランド地図は Encyclopaedia Britannica: Scotland を参照.シェトランド諸島の詳細地図は Shetland Map を参照.)

地図で見る限り,北西端のデンマーク領フェロー諸島 (the Faeroe Islands) と並んで,北海に浮かぶ絶海の孤島という印象である.シェトランド諸島はイギリス領でスコットランドの最北州を構成しており,大小約100の島から成るが,8割以上が無人島である.北緯60度付近に位置しており,緯度としては世界ではオスロ,ヘルシンキ,サンクトペテルブルク,ヤクーツク,アンカレジなどと並ぶ.1974年までは公式に Zetland と呼ばれていた.

シェトランド諸島と結びつけられる物産や産業としては,頑強な子馬 Shetland pony, シェトランド羊毛の毛糸編み製品 Shetland(関連して Shetland sheep や Shetland sheepdog も知られている.後者の愛称 sheltie に <l> が残っていることに注意),タラ漁,観光業がある.1970年代以降は,諸島の中心都市 Lerwick がブレント北海油田の原油基地として重要となっている.

先史時代にはピクト人が環状列石の文化を開いていたが,7--8世紀にアイルランドや西スコットランドから宣教団が送られるようになった.8--9世紀にはノルウェー・ヴァイキングが入植し,15世紀までシェトランドを統治した.1469年,スコットランドの James III (1451--88) とデンマーク王女 Margaret が結婚したことによりシェトランドはスコットランド領となったが,18世紀に至るまで古ノルド語から派生したノルン語 (Norn; from ON Norrœnn "Norwegian" ) と呼ばれる言語が行なわれていた.このようにスコットランド史の主流から外れた独自の歴史を歩んできたため,現在でも島民には北欧系の言語や慣習が見られる.

シェトランド関連の情報は Shetland Heritage や VISIT.SHETLAND.ORG が有益.シェトランド方言のサイト Shetland Forwirds ,特にシェトランド方言の歴史のページがおもしろい.

2011-07-28 Thu

■ #822. IPA の略史 [ipa][phonetics]

IPA (International Phonetic Alphabet) 「国際音標文字」については,ipa の各記事で取り上げてきた.IPA は,発音教育の推進を念頭に,言語音を正確に一貫した表記で書き取るための記号体系を確立するという目的で作り出された.A. J. Ellis や H. Sweet が編み出したローミック表記 (Romic) がもとになっており,O. Jespersen の提案を受けて International Phonetic Association (国際音声学教会;これも IPA と略される)の有力メンバーであった P. Passy (設立者)や D. Jones らが1888年にまとめ上げた.世界中の言語音に対応するために後に少しずつ改訂され,複雑な記号体系になってきた.現在では2005年の改訂版が用いられている.

理想的な音声表記には,精密性,記号経済性,音素表示性,類音表示性,一貫性,国際性,基準性,受容性が必要だが,IPA はこれらの条件を最もよく満たしているとされ,現に世界で最も広く受け入れられている発音記号といってよい.アメリカでは IPA 以外にも独自の発音記号体系が用いられているが,ヨーロッパや日本では IPA の影響が特に強い.IPA は日本では市河三喜,岡倉由三郎らにより導入され,定着してきた.現在の日本の辞書では,英米両変種の発音に対応させるための修正を加えながら,主に IPA の簡略表記 (broad notation) が用いられている.

IPA の入力には,堀田作の hel typist ,Web サービスとして提供されている IPA Chart Keyboard や Type IPA phonetic symbols をどうぞ.

ほかに,IPA の歴史についての書誌は Bibliography of the history of the IPA にある.

2011-07-15 Fri

■ #809. euphony and cacophony [phonetics][euphony][assimilation][terminology]

楽音と同様に,言語音にも快音と不快音がある.euphony 「快音調」と cacophony 「不快音調」の区別は,単音についても言えるし,音連続についても言える.一般には (1) 調音位置の非常に異なる音が連続する,(2) 子音群が連続する,(3) 同一音が近接して連続する,などの場合に cacophonous とみなされることが多いが,快不快はあくまで主観的な基準であり,言語や文化によってとらえ方は異なる.英語においては,柔らかい,流れるような,融合的な音が euphonious とみなされることが多く,具体的には長母音,半母音 /j, w/ ,鼻音や流音 /l, m, n, r/ が快音調の代表である.

聴いて快適であるのと発音しやすいのとは別のことではあるが,関連はしている.特に後者は英語の形態論や統語論に少なからぬ影響を与えている.潜在的な異形が存在する場合に,cacophony を回避し euphony を得るという目的で,ある形態が選択されているように見える例がある.*a apple ではなく an apple, *Amn't I ではなく Aren't I, *tobaccoist ではなく tobacconist ( n の挿入については[2011-07-03-1]の記事「nightingale」を参照), *for conscience's sake ではなく for conscience' sake, *inpossible ではなく impossible などである.最後の例のような同化 (assimilation) も euphony の一種といえるだろう.

このように,euphony が異形の選択に影響力をもっているように見える例はいくつもあるが,決定的な力をもっているかと言えばそうではないだろう.その言語の音素配列,語法の慣習,類推作用などがより強い影響力を有していることが多く,euphony は,[2011-04-09-1]の記事「独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」で触れた eurhythmy と同様に,常に効いてはいるが相対的に弱い力として考えられる.

では,cacophony は常に嫌われ者かといえば,R. Browning や Hopkins のような詩人にとってはむしろ武器であった.彼らは cacophony を積極的に利用することで,新鮮な音連続を作り出し,詩的効果を狙ったのである.

2011-07-03 Sun

■ #797. nightingale [etymology][phonetics][owl_and_nightingale]

「ナイチンゲール」あるいは「サヨナキドリ」.ユーラシア西部,アフリカに分布するツグミ科 (Turdidae) ノゴマ属 (Luscinia) の鳥.ヨーロッパ随一の鳴鳥で,繁殖期の夜間に雄が美しい声で鳴く.美声歌手の代名詞でもある.イギリスでは通常 Luscinia megarhynchos を指す.

![examples of birds [2] - Visual Dictionary Online examples of birds [2] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/animal-kingdom/birds/examples-birds_2.jpg)

英文学でも有名なこの鳥は,実際に鳴くのは雄なのだが,伝統的に女性扱いである.12世紀末から13世紀の始めの時代に書かれたとされる debate poem の傑作 The Owl and the Nightingale (O&N) では,人生の陰気で憂鬱な側面を代表するフクロウに対して,ナイチンゲールは人生の楽しく喜ばしい側面を代表している.この作品では,双方とも女性という設定である.

さて,nightingale の古英語の形態は nihtegale (女性名詞)である.niht 「夜」 + gale 「歌う人」という複合語で,後者と関連する古英語の動詞 galan 「歌う」は,口蓋化した子音をもつ giellan という異形態を通じて,現代英語の yell 「わめく,叫ぶ」につながる.同じ語形成は他のゲルマン諸語でも見られる( Du nachtegaal, G Nachtigall ) .

ここで注意したいのは,古英語形では第2音節に n が含まれていないことである.中英語でも n を欠いた nyhtegale などの綴字が見られる (see MED entry for "nighte-gale") .ところが,中英語では O&N を初例として,n を含む niȝtingale などの刷新形も現われ始める (see MED entry for "nightin-gale") .Atkins (p. 2, fn. 5) によれば,O&N を収めている現存する2つの写本(13世紀の最後の四半世紀のものとされる)により問題の語形を調べると,C 写本で n ありが16回,n なしが5回(この5回はいずれも,綴字体系の差異により B section として区分されているテキストの箇所に現われる),J 写本では l. 203 の Nihtingale を除き nyhtegale が決まった形だという.

語源辞典などによると,中英語での n の挿入は第2音節の母音の鼻音化変形とされているが,他の単語でこのような n の挿入の例はあまり見られない.16世紀,婦人のスカートを張り広げるのに用いたくじらひげ製の張り骨 farthingale は,フランス語 verdugale の借用だが,ここでは nightingale の場合と同様の n の挿入が見られる.他には,古い例として The Peterborough Chronicle の1137年の記録から,þolenden が þoleden の意味で用いられている例が見つかる.しかし,これは写字生による誤記と疑われ,n の挿入の確かな例とはいえない.

[ŋ] の鼻音が nightingale の語に柔らかく洗練された響きを与えているように思うが,いかがだろうか.クリミヤ戦争の従軍看護婦 Florence Nightingale (1820--1910) が思い出される.

・ Atkins, J. W. H., ed. The Owl and the Nightingale. New York: Russel & Russel, 1971. 1922.

2011-06-30 Thu

■ #794. グリムの法則と歯の隙間 [grimms_law][phonetics][consonant][fricativisation]

Grimm's Law については,[2009-08-08-1]の記事「グリムの法則とは何か」やその他で様々に扱ってきた.この法則は,印欧祖語の閉鎖音系列のそれぞれが調音特徴の1項目をシフトさせてゆく過程として説明される.例えば,*bh > *b の変化は,調音点と声の有無はそのままに,調音様式のみを変化させた(aspiration を失った)ものとして説明される.また,*b > *p の変化は,調音点と調音様式はそのままに,無声化したものとして説明される.

ところが,*p > *f の変化は調音に関する2項目が変化している.無声である点は変わっていないが,調音様式が閉鎖から摩擦へ変化しているばかりでなく,調音点も両唇から唇歯へと変化している.歯茎音系列も同様で,*dh > *d, *d > *t の変化は1項目のシフトで説明されるが,*t > *þ の変化は「閉鎖から摩擦へ」と「歯茎から歯へ」の2項目のシフトが関与している.確かに,両唇と唇歯,歯茎と歯はそれぞれ調音点としては極めて近く,問題にするほどのことではないかもしれないが,これではグリムの法則の売りともいえる「見るも美しい体系的変化」に傷が入りそうだ.

この疑問を長らく漠然と抱いていた.*p > *f を想定するのは,後の印欧諸語の証拠や理論的再建の手続きからは受け入れられるが,無声両唇閉鎖音の *p は対応する摩擦音 *ɸ へ変化するのが自然のはずではないか.[ɸ] は日本語の「ふ」に現われる子音としても馴染みがあり不自然な音とは思えないし,グリムの法則が *ɸ ではなく最初から *f への推移を前提としているのにはやや違和感を感じていた.

しかし,調音音声学に関して Martinet の「歯の隙間」についての説明を読んだときに,この問題が解決したように思った.無声両唇摩擦音 [ɸ] は確かに日本語に存在するが,一般的にいって摩擦音としては不安定な調音のようだ.一方,日本語にない無声唇歯摩擦音 [f] は,摩擦音としては安定した調音だという.その理屈はこうである.調音器官には本来的に閉鎖音向きのものと摩擦音向きのものがある.両唇は互いの密着度が高く,呼気のストッパーとしてよく機能し,まさに閉鎖音向きの調音器官だ.両唇を摩擦音に用いたとしても,その性質にそぐわないために,調音が不安定にならざるをえない.逆に,歯は隙間があるために呼気のストッパーとなりにくい.歯は本来的に摩擦音向きの調音器官なのである.

Du fait des interstices entre les dents, une occlusion labio-dentale est difficilement réalisable. On constate donc que la position des organes qui est la plus recommandée pour l'articulation fricative, ne vaut rien pour l'occlusion et, vice cersa, que la position favorable à l'occlusion ne permet pas de produits fricatifs satisfaisnts. Cette situation se retrouvera ailleurs. (Martinet 67)

歯と歯の間に隙間があるために,唇歯閉鎖は実現するのが難しい.したがって,摩擦音の調音に最もふさわしい器官の位置は閉鎖にはまるで役に立たず,逆も同様で,閉鎖に都合のよい位置は適切な摩擦音の産出を許さないということが分かる.この状況は,他の場合にも見いだされる.

以上の調音器官の物理的特性を考えると,グリムの法則の無声閉鎖音系列の摩擦音化の効果は,調音器官を歯茎から歯の方向に少しシフトしてやることで最大となる.*p は摩擦音化するにあたって *ɸ へ変化するよりも,歯を用いた *f へシフトするほうが,摩擦音として存続しやすい.同様に,*t は摩擦音化するにあたって *s へ変化するよりも,歯を用いた *θ へシフトするほうが,摩擦音として存続しやすい.また,*s がすでに印欧祖語に存在していたという事実から,*θ へのシフトは融合を回避する効果があったのかもしれない.

グリムの法則が関与するもう1つの無声閉鎖音 *k については,*x への変化はストレートだが,結果的に *h へ変化したことを考えると,ここでも [x] の摩擦音としての不安定さが関与しているのかもしれない.軟口蓋と舌との組み合わせもどちらかというとストッパー仕様であり,摩擦音向きではない.反対に,[h] の調音に用いられる声門はどちらかというと摩擦音向きのように思える.

摩擦音と歯は相性がよいという発見は新鮮だった.「安定的な摩擦音系列への移行」がグリムの法則の表わす音変化の重要な特性の1つだったとすれば,両唇の *p や歯茎の *t がそれぞれ歯茎摩擦音ではなく歯摩擦音へと変化した理由が理解しやすくなる.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-06-23 Thu

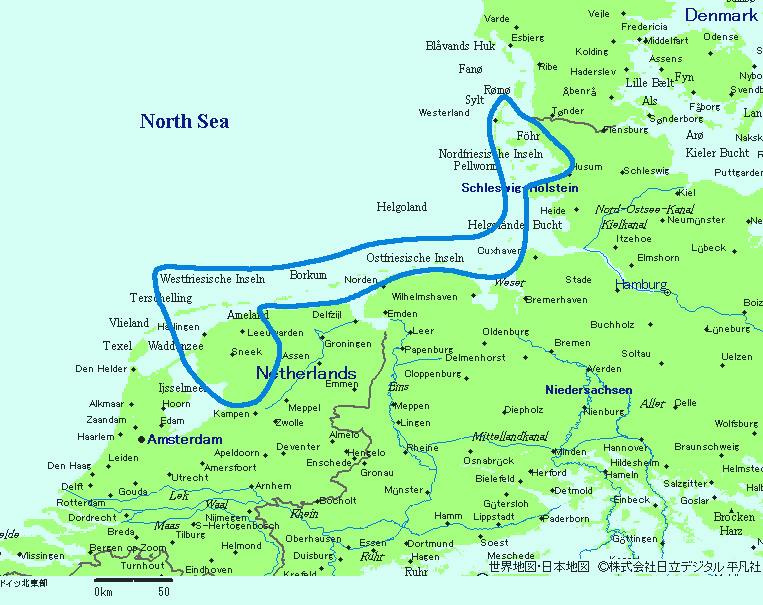

■ #787. Frisian [frisian][germanic][map][phonetics][palatalisation]

[2009-06-17-1]の記事「インドヨーロッパ語族の系統図をお遊びで」に掲げた印欧語系統図や,[2009-05-08-1]の記事「ゴート語(Gothic)と英語史」に掲げたゲルマン語派の系統図から分かるように,系統的に英語に最も近い言語はフリジア語 (Frisian) である.一般にはほとんど認知されていないこの言語が世界的な言語たる英語に最も近いと言われてもピンと来ないと思われる.今回はこの Frisian という言語について概説する.

Frisian は,Proto-Indo European -> Germanic -> West Germanic -> Low Germanic -> Anglo-Frisian という発達経路を英語と共有している.最後の Anglo-Frisian という分類は,後述するいくつかの音声特徴が両言語で共有されていることに基づく仮説だが,この分類を否定する見解もある.その場合には,Old Frisian と Old English が,Low Germanic 直下にフラットに位置づけられることになる.

現在の Frisian の分布を地図上で確認したい.およそ青で囲った部分が,現在 Frisian の行なわれている地域である.(オランダ部分の詳細については,Ethnologue より オランダの言語分布地図も参照.)

Ethnologue: Frisian in Family Tree にあるとおり,Frisian は伝統的に3つの方言群へと区分される.方言間あるいは方言内の差異はまちまちで,相互理解が可能でないことも多い.この3種類のなかで主要な方言は Western Frisian である.Ethnologue: Western Frisian が公開している2001年の調査によると,オランダ北部の北海に臨む Friesland 州(島嶼部を含む)を中心として約47万人の話者が存在する.同州の人口の70%が Western Frisian を話すが,ほとんどがオランダ語との二言語使用者である.20世紀の "Frisian movement" により West Frisian の公的な地位は上昇してきており,オランダの公用語の1つとしてその振興運動は進んできている.

Friesland の東に広がるドイツの沿岸地域からデンマーク南部の島嶼部にかけて行なわれているのが,Frisian の東や北の諸方言である.ドイツの Saterland で5000人程度に話される Saterfriesisch (東の方言)や,ドイツの Schleswig-Holstein の沿岸部や向かい合う島嶼部で1万人程度の話者によって使用されている Northern Frisian (北の方言)がある(ただし内部での方言差は著しい).同じくドイツの Ostfriesland, Lower Saxony などに2000人程度の話者を有する Eastern Frisian と呼ばれる言語があるが,名称からは紛らわしいことに,厳密には Frisian の1変種というよりは Low German の1変種というほうが適切とされる.

Frisian の最古の文献は,部分的に11世紀に遡る法律文書で,13世紀の写本で現存している.ここに表わされている Old Frisian の段階は16世紀後半まで続いたが,1573年のものとされる文献を最後に,以降3世紀の間 Frisian で残された文書はほとんどみつかっていない.19世紀になると,Romanticism により民族言語としての Frisian が注目され,1938年に Frisian Academy が設立され,1943年には聖書の翻訳が出版された.ただし,これらの Frisian 復興運動は上にも述べたとおり,主にオランダという国家によって支持されている Western Frisian における話しであり,それ以外の諸方言には標準形式がないために今後の存続の可能性は薄いと考えられている.

Frisian と英語に共通する音声特徴としては,(1) Germanic *f, *þ, *s に先行する鼻音の消失 ( ex. OFr fīf "five" ( < Germanic *fimf ), OFr mūth "mouth" ( < Germanic *munþ- ), OFr ūs "us" ( < Germanic *uns ) ) や,(2) 前舌母音に先行する Germanic *g の口蓋化 ( ex. OFr tzin "chin" ( < Germanic *kinn ), OFr lētza "leech, physician" ( < Germanic *lēkj- ) ) などがある.

2011-06-14 Tue

■ #778. P-Celtic と Q-Celtic [celtic][indo-european][family_tree][phonetics][assimilation]

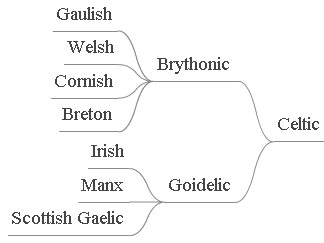

[2011-06-10-1]の記事「ケルト語の分布」でケルト諸語の歴史分布地図と系統図を示した.その系統図では詳細な区分が採用されていたが,[2009-06-17-1]の印欧語系統図に示されている伝統的な区分によれば,イギリス諸島を中心とするケルト諸語は大きく Brythonic と Goidelic 語群とに分かれる(下図参照).

Brythonic 語群と Goidelic 語群は,それぞれ別名で P-Celtic と Q-Celtic とも呼ばれる.この区分は,印欧祖語の *kw が,前者では /p/ へ発展し,後者ではそのまま受け継がれた(ただし後に非円唇化して /k/ へ発展した)事実に基づく./kw/ の /p/ への変化は一見すると飛躍に思えるが,調音音声学的には /w/ の円唇性が逆行同化で閉鎖音 /k/ に作用し,両唇閉鎖音 /p/ へ帰着したと説明される.

無声音と有声音との違いはあるが,これと同種の音声変化は印欧語族の他の語派でも生じている.例えば,印欧祖語で「牛」を表わす *gwōus の語頭子音はゲルマン語派へは /k/ として伝わり,英語 cow, ドイツ語 Kuh などに残っているが,他の語派では両唇音 /b/ へと変化し,その効果はラテン語 bōs, ギリシア語 boûs などに確認される.フランス語やラテン語から英語へ借用された beef や bovine は,究極的に cow と同根である.(『英語語源辞典』(pp. 1666--67) の「真の語源と見せかけの語源」を参照.)

P-Celtic を代表する Welsh と Q-Celtic を代表する Irish の同根語 ( cognate ) で語形を比較してみよう.以下の表は,Price (17) に基づいて Fennell (30) がまとめた比較を再現したものである.

| Welsh (Brythonic = P-Celtic) | Irish (Goidelic = Q-Celtic) | meaning |

|---|---|---|

| pwy | cé | "who" |

| pedwar | ceathair | "four" |

| pen | ceann | "head" |

| pair | ċoire | "cauldron" |

| pryd | cruth | "appearance" |

ケルト諸語の現存する最も古い文献は,Welsh や Breton の gloss で,紀元800年頃から現われる.12世紀以降は,特に Welsh 文学の資料が豊富に伝わっている.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Price, Glanville. The Languages of Britain. London: Arnold, 1984.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2011-06-12 Sun

■ #776. 過去分詞形容詞 -ed の非音節化 [pde][phonetics][language_change]

[2011-01-30-1]の記事「独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞」と[2011-04-09-1]の記事「独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」で,aged, jagged などが2音節として発音され得る事実について論じた.aged については被修飾名詞によって揺れがあることに言及したが,aged に代表される過去分詞形容詞 -ed の発音の揺れは,通時的変化が現在進行中であることを示唆しているものと考えられる.その変化の方向は,過去に無数の -ed に生じてきたとおり,非音節化の方向である.Bolinger (148fn) は,-ed の非音節化を,19世紀から20世紀にかけて進行してきた最も印象的な音韻変化であると評している.

The reduction of -ed has been perhaps the most striking phonological change in English in the past century and a half. Poutsma (Part II, 則2, p. 569) quotes Bradley to the effect that "Within the memory of living persons it was still usual in the reading of the Bible or the Liturgy to make two syllables of such words as loved or changed, which are now pronounced in one syllable." As a child I gave striped and streaked two syllables each. The disintegration continues; I have heard jagged pronounced as one syllable by a-twelve-year old.

屈折語尾としての -ed の運命が非音節化にあることは,英語史の流れから明らかである.その大きな潮流に抗う小さな潮流として,2音節を保持し強弱のリズムを堅守するという韻律的な要因がある.換言すれば,この小さな潮流は大きな潮流をせき止めることはできなくとも,進行を遅らせるくらいには作用していると考えられる.だが,その作用も徐々に限界に達しつつあるということだろうか.aged, beloved, naked, wicked などは頻度が比較的高いが,これらの -ed が独立した音節でなくなる日は遠くないのかもしれない.

・ Bolinger, Dwight L. "Pitch Accent and Sentence Rhythm." Forms of English: Accent, Morpheme, Order. Ed. Isamu Abe and Tetsuya Kanekiyo. Tokyo: Hakuou, 1965. 139--80.

2011-05-25 Wed

■ #758. いかにして古音を推定するか (2) [methodology][phonetics][grammatology][sobokunagimon]

[2010-07-08-1]の記事「いかにして古音を推定するか」の補足.古英語の音読をする機会があると必ずなされる質問は,なぜ古英語の音がそれほどの確信をもって復元され得るのかという問題である.録音機器がなかった以上,確かな発音を推定するという作業は本質的に speculative である.しかし,文字資料が残っている以上,対応する音を想定しないということはあり得ない.古音を推定する際のもっとも基本的な属性である「文字の信頼」について考えてみたい.

ある言語の古い段階に文字資料がある場合には,それは当時の発音を知るのにもっとも頼りになることは言うまでもない.特に文字がアルファベットや仮名のような表音文字であれば最高である.幸運なことに古くから英語はローマン・アルファベットによって記述されており,これが古語の音韻体系を推定するのにもっとも役立っている.

以上は当然のことと思われるかもしれないが,実はそれほど自明ではない.例えば,<a> という字母が /a/ という音を表すということはどのように確かめられるのか.現代英語では,<a> は単独では /eɪ/ と読まれるし,単語内では /æ/, /ə/, /ʌ/, /ɑː/ など様々な音価に対応する.現代英語ではある文字がある音に一対一で対応するということは必ずしも信用できず,文字と音の関係には幾分かの「遊び」があるものである.そして,過去においてもこのような「遊び」がなかったとは言い切れない.文字と音の間に関係がないと疑うのは行きすぎだろうが,それでも100%ガチガチに対応があると想定するのは危険だろう.

だが,上に述べた「遊び」の可能性を十分に考慮したうえであれば,やはり文字は音を想定する際に最大の助けになることは疑いをいれない.まずは文字を根拠にしておおざっぱに音韻組織を推定し,細部の「遊び」はそのつど解決してゆくという順序が,もっとも無理がない.「文字=音声」という仮説から始めない限り,そもそも古音推定は不可能だろう.

2011-05-17 Tue

■ #750. number の省略表記がなぜ no. になるか [phonetics][doublet][sobokunagimon][latin][abbreviation][epenthesis]

[2011-05-06-1]の記事「glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」でわたり音 (glide) を含んだ例の1つとして触れた number と,その省略表記 no., No., no, No について.名詞 number はラテン語 numerus に由来し,フランス語 no(u)mbre を経由して1300年頃までに英語に借用されていた.動詞 number もほぼ同時期に英語に入ってきている.いずれの品詞においても,わたり音 /b/ の挿入はフランス語の段階で起こっていた.

一方,ラテン語 numerus の奪格形 numerō は "in number" の意味で用いられていたが,この省略表記 no., No. が17世紀半ばに英語に入ってきた.発音は英語形に基づき,あくまで /ˈnʌmbə/ である.複数形は Nos., nos. と綴り,記号表記では "#" が用いられる(この記号は number sign あるいは hash (sign) と呼ばれるが,後者は格子状の模様を表わす hatch(ing) の連想による民間語源と言われる).フランス語では no,ドイツ語では Nr. と綴られる.

つまり現代英語の number と no. は語源的には厳密に完全形と省略形の関係ではないということになる.むしろラテン語 numerus に起源を一にする2重語 ( doublet ) の例と呼ぶべきだろう.

なお,わたり音 /b/ の挿入されていない「正しい」形態は,ラテン語 numerus の派生語という形で英語にも多く借用されている.

denumerable, enumerate, enumeration, innumerable, numerable, numeral, numeration, numerator, numerical, supernumerary

2011-05-06 Fri

■ #739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge [phonetics][terminology][epenthesis]

[2011-04-21-1]の記事「thumb の綴りと発音 (2) 」で,thumb の <b> がかつて発音された可能性があることを話題にした.<b> の綴字を示す初期中英語期の最も早い記録として,地名 Thomley を表わす Tvmbeleia が文証されているが,ここで <b> が挿入されていることを説明するのにわたり音 (glide) という用語を導入した.わたり(音)とは「音声器官がある音の調音から他の音の調音へと移行する際に必然的にとる運動,およびそれによって生じる音をいう」(『新英語学辞典』, p. 496 ).

/m/ に /l/ が続く環境では,/m/ の出わたり (off-glide) と /l/ の入りわたり (on-glide) に生理的必然として有声両唇破裂音の /b/ が発せられる.Tvmbeleia の場合には,<e> の母音が間に介在しているが,弱音節における曖昧母音なので,調音の効果としては無音に等しいと考えられる.重要な類例として,thimble 「指ぬき」がある.この語は,古英語では þȳmel ( þūma "thumb" + -el "small" ) という形態だったが,15世紀にわたり音の /b/ が挿入されて現在の形態をとるようになった.このような例は,bramble, mumble, nimble, shamble など少なくなく,/r/ の直前でも number などの例がある.þūma 単独では,/b/ がわたり音として挿入される可能性はないが,Tvmbeleia などの例が単独形に影響を与えたと考えることはできそうだ.

わたり音による音の挿入は,音の添加 (addition) のメカニズムの1つである.音が挿入される位置という観点から添加を区分すると,3種類に分けられる.

(1) 語頭音添加 (prosthesis) :英語史からの例は多くないが,OE cwȳsann > ME queisen > ModE squeeze における /s/ の添加がある.フランス借用語では非語源的な語頭の e の例が多く見られる (ex. especial, escalade ) .

(2) 語中音添加 (epenthesis) :典型例は,上記の thimble その他における /b/ の挿入である.OE ǣmettig > ME empty などもある.

(3) 語尾音添加 (paragoge) :語末の /n/ や /s/ の後に /t/ や /d/ が挿入される例が多い.[2010-09-17-1]の記事「Dracula に現れる whilst」で触れたような against, amidst, amongst, betwixt, whilst や,その他 ancient, tyrant, parchment, sound などの例がある.

ついでに関連用語を導入すると,添加された音は,余剰的 (excrescent) ,寄生的 (parasitic) ,あるいは非有機的 (inorganic) といわれる.また,添加の反対は脱落 (elision) である.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2011-03-27 Sun

■ #699. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (2) [phonetics][grimms_law][analogy][etymology][relationship_noun]

昨日の記事[2011-03-26-1]に引き続き,親族名詞に含まれる歯音について.昨日示した問題 (2) は次の通り.「sister が仲間はずれとして <t> を示すのはどのように説明されるか.また,daughter も <t> を示すが,sister の事情と関係があるのか.」

先に,daughter がなぜ印欧祖語の親族名詞群に見られる語尾 *-ter を現在まで保っているのかについて述べよう.印欧祖語の再建形は *dhughəter であり,一見すると問題の t は brother の例にならい,グリムの法則 ( Grimms's Law ) を経て þ へ変化しそうだが,そうはならなかった.これは,摩擦音 gh (現代でも綴字に痕跡が残る)の後位置ではグリムの法則が適用されなかったからである ( Skeat, pp. 246--47 ) .(関連して s の前でグリムの法則がブロックされたことについては[2011-01-28-1], [2011-02-18-1]の記事で扱った.)こうして daughter では,IE t が無傷のままに現在まで継承された.

そうすると sister の t も,s が先行するがゆえにグリムの法則をすり抜けたのでは,と考えられそうだが,ここにはまた別の事情がある.sister は,意外なことに印欧祖語の *-ter をもつ親族名詞群とは語源が異なる.印欧祖語の再建形 *swesor は,*swe- "one's own" と *ser "woman" の異形の合成語で,"the woman belonging to on's own kindred" ほどの原義だったと考えられている(梅田,pp. 323--24).このように sister は本来 t をもっていなかったのだが,ゲルマン語の段階で *-ter に由来する他の親族名詞に基づく類推作用 ( analogy ) が働き,*swestr- のように語幹に t が含まれることになった.したがって,sister の t は非語源的である.

現代英語の観点からは,sister は daughter とともに 非 th 系の仲間はずれのように見える.しかし,daughter は最も純粋な印欧祖語歯音の継承者であり,father, mother, brother を代表する立場にあると言えるだろう.一方で, sister はあくまで類推の産物であり,印欧祖語歯音を非語源的に標榜しているにすぎない.当初の質問からぐるっと一回転して,sister はやはり真の仲間はずれと言えるのかもしれない.

この記事を執筆するにあたり,主に Skeat (pp. 108, 147--49, 246--47, 369) を参照した.

・ 梅田 修 『英語の語源事典』 大修館,1990年.

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow