2024-07-08 Mon

■ #5551. 英語綴字に関心があるなら,まず Cook の The English Writing System (2004) を [review][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][writing][orthography][punctuation][toc][typography]

本ブログでは英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の話題を多く取り上げてきた.私の専門領域の1つだからということもあるが,とりわけ日本の英語学習者が関心を抱きやすいトピックだということを経験上知っているからでもある.

英語の綴字とその歴史をめぐっては,さまざまな研究書や一般書が出版されてきた.最近の目立ったところでは Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013. があり,これは『スペリングの英語史』(早川書房,2017年)として私自身が翻訳書として出版してきた経緯もある.

今回は,読みやすい英書として本ブログでも何度も引用・参照してきた Vivian Cook による The English Writing System (Hodder Education, 2004) を紹介したい.書き言葉全般の話題から説き起こし,英語の綴字と正書法,その歴史,句読法,そして綴字学習にも話題が及ぶ.例示,課題,規則表,キーワード,参考文献,索引が完備されており,読み手に優しい.以下に目次を示す.

1 Ways of writing

1.1 Meaning-based and sound-based writing

1.2 Two ways of processing written language

2 The multi-dimensions of spoken and written English

2.1 Differences between the visual and acoustic media

2.2 Special features of written English

3 Approaches to English spelling

3.1 Basic rules for English

3.2 Venezky: correspondence rules and markers

3.3 Albrow: three systems of English spelling

3.4 Noam and Carol Chomsky: lexical representation

4 Punctuation and typography

4.1 Grammatical and correspondence punctuation

4.2 The typography of English

5 Learning the English writing system

5.1 English-speaking children's acquisition of spelling

5.2 Acquisition of English spelling by speakers of other languages

6 Historical changes

6.1 Before English

6.2 Old English

6.3 Middle English

6.4 From Early Modern English to Modern English

7 Variation in the English writing system

7.1 Differences of region: 'British' and 'American' spelling styles

7.2 Novel spellings of pop groups and business names

7.3 Adapting English to modern means of communication

References

IPA transcription of English phonemes

Index

英語綴字の見方が変わる本です.

・ Cook, Vivian. The English Writing System. London: Hodder Education, 2004.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

2024-06-18 Tue

■ #5531. Chancery English とは何か? [chancery_standard][standardisation][lme][spelling][orthography][signet]

現代標準英語の歴史的基盤はどこにあるか.この問題は英語史でも第一級の重要課題である.正書法に関する限り,それは中英語後期の Chancer English に求められる,とするのが Samuels (1963) 以来の有力な説である,これについては「#306. Samuels の中英語後期に発達した書きことば標準の4タイプ」 ([2010-02-27-1]),「#1228. 英語史における標準英語の発展と確立を巡って」 ([2012-09-06-1]))や「#3214. 1410年代から30年代にかけての Chancery English の萌芽」 ([2018-02-13-1]) をはじめとする chancery_standard の記事を参照されたい.

この Chancery とは「大法官庁」のことで,いわゆる国家の官僚組織を指す.では,その名前にあやかって後に Chancer English や Chancery Standard と呼ばれることになった英語変種とは,具体的には何のことなのだろうか.Fisher et al. (xii) より,当面の定義を与えておこう.

We follow M. L. Samuels, in calling the official written English of the first half of the 15th century "Chancery English" although it emanated from at least four offices, Signet, Privy Seal, Parliament, and the emerging Court of Chancery itself. The generalized term is valid in an historical sense. By the end of the 15th century the term "Chancery" had come to be restricted to the royal courts of law, but until the departmentalization of the national bureaucracy into various offices, which began in the reign of Henry VII, Chancery comprised virtually all of the national bureaucracy except for the closely allied Exchequer. Thomas Frederick Tout, who made a life-time study of the workings of Chancery and its affiliated offices, begins his Chapters in The Administrative History of Mediaeval England by quoting Palgrave's observation that "Chancery was the Secretariat of State in all departments of late medieval government."

Chancery とは,玉璽局 (Signet),王璽尚書局 (Privy Seal),議会 (Parliament),大法官裁判所 (Court of Chancery) を中心とし, 王室会計局 (Exchequer) を除いたほぼすべての国家事務局を指したということだ.そこで用いられた比較的一様な綴字によって表わされる英語変種が,Chancery English ということになる.完全な定義ではないとはいえ,当面はこの理解で十分だろう.

・ Samuels, Michael Louis. "Some Applications of Middle English Dialectology." English Studies 44 (1963): 81--94. Revised in Middle English Dialectology: Essays on Some Principles and Problems. Ed. Margaret Laing. Aberdeen: Aberdeen UP, 1989.

・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.

2024-03-13 Wed

■ #5434. 「変なアルファベット表」完成 [khelf][spelling_pronunciation_gap][hel_herald][notice][hel_education][link][voicy][heldio][helwa][inohota][orthography]

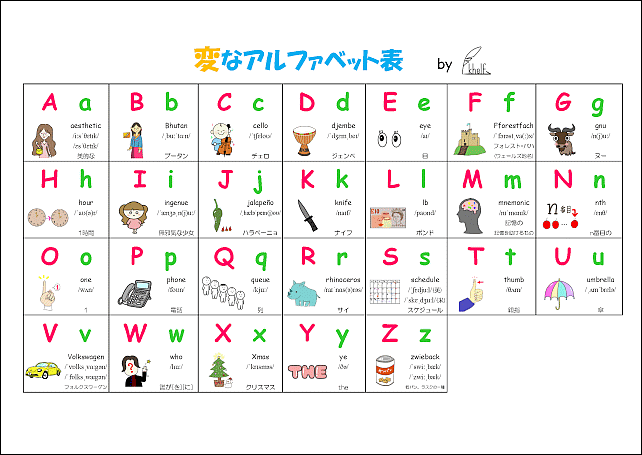

昨秋より khelf(慶應英語史フォーラム)の企画として,一般の方々にも参加していただきつつ展開してきた「変なアルファベット表」がついに完成しました.先週の3月4日,khelf より『英語史新聞』第8号が発行されましたが,その第4面に「変なアルファベット表」が掲載されています.

英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題を逆手にとって,それをダシにして遊んでしまおうという企画でした.イラスト付きアルファベット表に A から Z の各文字で始まる単語が掲げられていますが,いずれの単語も発音との関係で何かしら「変な」語頭綴字を示しています.英語初学者にとっては「意地悪な」,したがって「大人の」アルファベット表ということになります.

昨秋の本企画発足以来,khelf では担当班を組織し,主に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で進捗状況をお伝えするなど発信に努めてきました.まず,一般の方々に呼びかけて,各文字で始まる「変な」単語の候補をお寄せいただきました.その後,khelf で取りまとめた後に,各文字で始まる単語の候補のなかから,最も「変な」単語を決めていただくための投票を呼びかけました.N の単語については決選投票にまでもつれ込むことになりました.企画を進める過程で,そもそも綴字の(不)規則とは何なのかという本質的な問題にぶつかるなどしましたが,最終的には上記の通り「変なアルファベット表」が仕上がりました.各単語のイラストも khelf オリジナルの制作ですので,ぜひご注目ください.一般公募と一般投票という形で皆さんにご協力いただいた企画として,ここに完成の旨を報告し,改めて感謝申し上げます.

『英語史新聞』第8号の第4面には,「変なアルファベット表」のほか,投票結果なども掲載されています.次点候補の単語なども挙げられていますので,そちらも眺めながら綴字と発音の乖離という問題に思いを巡らせていただければと思います.

これまで「変なアルファベット表」企画に関するコンテンツを,heldio, helwa, hellog, YouTube などで様々に公開してきました.以下に一覧しておきます.特に heldio では,「変なアルファベット表」の公開後も,表に掲載されている各単語と関連する話題をお届けしています.向こう数日の配信回にもご期待ください.

・ heldio 「#872. 変なアルファベット表を作ろうと思っています --- khelf 企画」

・ heldio 「#873. スペリングの規則と反則 --- 「変なアルファベット表」企画に寄せて」

・ heldio 「#887. khelf 寺澤志帆さんと「変なアルファベット表」企画の中間報告」

・ heldio 「#924. 今週は「変なアルファベット表」のための投票週間です」

・ heldio 「#933. 「変なアルファベット表」の投票は済ませましたか? --- khelf 寺澤さんと投票の呼びかけ」

・ heldio 「#966. 「変なアルファベット表」の n- の単語のための決選投票 --- khelf 寺澤志帆さんからの呼びかけ」

・ heldio 「#1011. 「変なアルファベット表」の完成と公開 with 寺澤志帆さん」

・ heldio 「#1015. cello --- 「変なアルファベット表」からの話題」

・ heldio 「#1016. schedule の発音は「スケジュール」か「シェデュール」か? --- 「変なアルファベット表」の S の項目より」

・ helwa (有料配信) 「【英語史の輪 #42】変なアルファベット表を作る企画」

・ helwa (有料配信) 「【英語史の輪 #43】変なアルファベット表企画への反響」

・ hellog 「#5303. 『英語史新聞』第7号が発行されました」 ([2023-11-03-1])

・ hellog 「#5341. 今週は「変なアルファベット表」企画の投票週間です」 ([2023-12-11-1])

・ hellog 「#5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました」 ([2024-03-05-1])

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 「#185. eye はもっとへんなつづりだった!!三文字規則が生み出した現象たち?---へんなアルファベット表向け単語大募集!」

2024-03-02 Sat

■ #5423. 文字によって表わされる言語学的情報はさまざまである [writing][linguistics][grammatology][orthography][spelling_reform]

表音文字は音声を表わす.表意文字は意味を表わす.表語文字は語を表わす.定義そのものを述べているだけで,当たり前のように思われるかもしれない.しかし,実際にはそれぞれの文字種は,機能的に互いに乗り入れることも多く,さまざまな言語学的情報を伝えている.

音声学の観点から文字をみると,文字は発話の流れ,音声,異音を表わすことができる.音韻論的には,文字は音節,モーラ,子音や母音の分節音,そして超分節音を表わせる.形態論的には,文字は語,屈折,派生,形態音韻論的単位に対応し得る.統語論的には,文字は構成素構造や談話構造を伝える.語用論的には,文字は強調やポライトネスを表わすこともあり得る.文字が背負い得る言語学的情報は,ほかにも考えられるだろう.

Daniels (69) は,「言語学史としての文字史」と題する論考の結論で,今後の文字論においては,文字が表わし得る言語学的情報の種類に注目することが必要であると説く.

What emerges from this survey is the unsurprising conclusion that aspects of linguistic structure that are most salient to the language user---the most accessible to conscious control: words, syllables, discourse, emphasis---are the most likely to be taken into account in their orthographies. Other features have emerged more or less incidentally over the centuries, and have either been incorporated into common usage or have dropped out of fashion. Needed is investigation of the origin and persistence of all these features in all the world's orthographies (vs the prevailing concentration on the evolution of the shapes of characters and beyond the recent attention to the acquisition of orthographies). It may show that imposition of script reform outside the context of adoption or adaptation of a script to a new language is an otiose and even futile exercise. The twin examples of Sassanian conservatism and Turkish innovation reveal that only in extraordinary circumstances can either of these extremes succeed. In every case, a writing system must be understood through the pens of those who write it.

これからの文字論のあり方に示唆を与えてくれる重要な洞察だ.

・ Daniels, Peter T. "The History of Writing as a History of Linguistics." Chapter 2 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 53--69.

2024-02-23 Fri

■ #5415. 語彙記載項 (lexical entry) には何が記載されているか? [lexicon][lexicography][lexicology][semantics][dictionary][orthography][etymology]

私たちが普段使う英語辞書や日本語辞書などでは,見出し語のもとにどのような情報が記載されているだろうか.見出し語それ自体は,アルファベット順あるいは五十音順に並べられた上で,各語が正書法に則った文字列で掲げられているのが普通だろう.その後に発音(分節音や超分節音)の情報が記載されていることが多い.その後,品詞や各種の文法情報が示され,語義・定義が1つ以上列挙されるのが典型である.エントリーの末尾には,語法,派生語・関連語,語源,その他の注などが付されている辞書もあるだろう.個別の辞書 (dictionary) ごとに,詳細は異なるだろうが,おおよそこのようなレイアウトである.

では,私たち言語話者の頭の中にある辞書 (lexicon) は,どのように整理されており,各語の項目,すなわち語彙記載項 (lexical entry) にはどんな情報が「記載」されているのだろうか.これは,語彙論や意味論の理論的な問題である.

まず,語彙項目の並びがアルファベット順や五十音順ではないだろうことは直感される.また,文字を読み書きできない修学前の子供たちの頭の中の語彙記載項目には,正書法の情報は入っていないだろう.さらに(私などのように)特別に語源に関心のある話者でない限り,頭の中の語彙記載項に「語順欄」のような通時的なコーナーが設定されているとは考えにくい.

しかし,発音,品詞や各種の文法情報,語義については,紙の辞書 (dictionary) とは異なる形かとは予想されるが,何らかのフォーマットで頭の中の辞書にも「記載」されていると考えられる.では,具体的にどんなフォーマットなのだろうか.

これは語彙論や意味論の分野の理論的問題であり.これぞという定説や決定版が提案されているわけではない.直接頭の中を覗いてみるわけにはいかないからだ.ただし,大雑把な合意があることも確かだ.英語の単語で考える限り,例えば,Bauer (192--93) は,Lyons を参照し,他のいくつかの先行研究にも目配りしつつ,次の4項目を挙げている.

(i) stem(s)

(ii) inflectional class

(iii) syntactic properties

(iv) semantic specification(s)

(i) は stem(s) (語幹)とあるが,言わんとしていることは音韻論(分節音・超分節音)の情報のことである.(ii) は形態論的情報,(iii) は統語論的情報,(iv) は意味論的情報である.最後の項目は,多義の場合には「複数行」にわたるだろう.

理論言語学の見地からは,ここに正書法欄や語源欄の入る余地はないのだろう.認めざるを得ないが,文字と語源を愛でる歴史言語学者にとって,ちょっと寂しいところではある.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

・ Lyons, John. Semantics. Cambridge: CUP, 1977.

2024-02-03 Sat

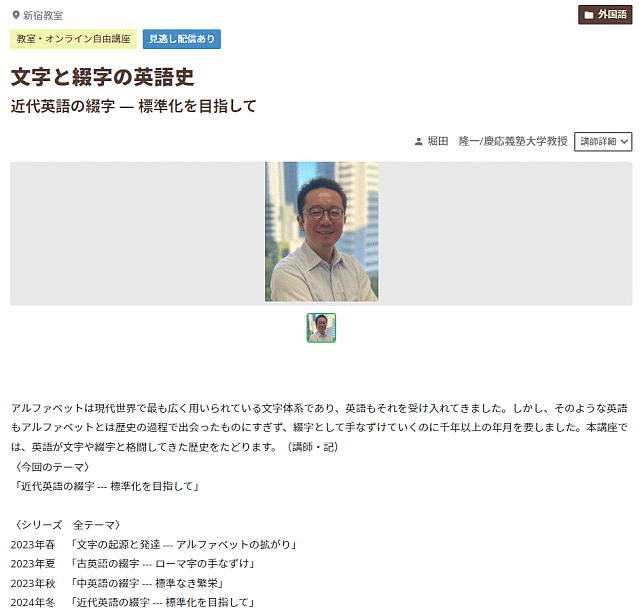

■ #5395. 2月24日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第4回「近代英語の綴字 --- 標準化を目指して」 [asacul][notice][writing][spelling][orthography][mode][standardisation][etymological_respelling][link][voicy][heldio][chancery_standard][spelling_reform]

3週間後の2月24日(土)の 15:30--18:45 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第4回となる「近代英語の綴字 --- 標準化を目指して」が開講されます.

今回の講座は,全4回のシリーズの第4回となります.シリーズのラインナップは以下の通りです.

・ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり(春・4月29日)

・ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ(夏・7月29日)

・ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄(秋・10月7日)

・ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して(冬・2月24日)

今度の第4回については,先日 Voicy heldio にて「#971. 近代英語の綴字 --- 2月24日(土)の朝カルのシリーズ講座第4回に向けて」として概要を紹介していますので,お聴きいただければ幸いです.

これまでの3回の講座では,英語綴字の標準化の前史を眺めてきました.今回はいよいよ近現代における標準化の実態に迫ります.まず,15世紀の Chancery Standard に始まり,16世紀末から17世紀にかけての Shakespeare,『欽定訳聖書』,初期の英語辞書の時代を経て,18--19世紀の辞書完成に至るまでの時期に注目し,英単語の綴字の揺れと変遷を追います.その後,アメリカ英語の綴字,そして現代の綴字改革の動きまでをフォローして,現代英語の綴字の課題について論じる予定です.各時代の英単語の綴字の具体例を示しながら解説しますので,迷子になることはありません.

本講座にご関心のある方は,ぜひこちらのページよりお申し込みください.講座当日は,対面のほかオンラインでの参加も可能です.また,参加登録されますと,開講後1週間「見逃し配信」を視聴できます.ご都合のよい方法でご参加いただければと思います.シリーズ講座ではありますが,各回の内容は独立していますので,今回のみの単発のご参加でもまったく問題ありません.なお,講座で用いる資料は,当日,参加者の皆様に電子的に配布される予定です.

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事,および Voicy heldio 配信回もご参照ください.

[ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり ]

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ hellog 「#5119. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」の第1回を終えました」 ([2023-05-03-1])

[ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ ]

・ hellog 「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1])

・ heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

・ hellog 「#5207. 朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を終えました」 ([2023-07-30-1])

[ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄 ]

・ hellog 「#5263. 10月7日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第3回「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」」 ([2023-09-24-1])

・ heldio 「#848. 中英語の標準なき綴字 --- 10月7日(土)の朝カルのシリーズ講座第3回に向けて」(2023年9月26日)

[ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して ]

・ heldio 「#971. 近代英語の綴字 --- 2月24日(土)の朝カルのシリーズ講座第4回に向けて」(2024年1月27日)

多くの方々のご参加をお待ちしております.

2023-11-21 Tue

■ #5321. 初期中英語の名前スペリングとアングロ・ノルマン写字生の神話 [name_project][spelling][orthography][language_myth][scribe][anglo-norman][eme]

初期中英語のスペリング事情をめぐって「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) という学説上の問題がある.昨今はあまり取り上げられなくなったが,文献で言及されることはある.初期中英語のスペリングが後期古英語の規範から著しく逸脱している事実を指して,写字生は英語を話せないアングロ・ノルマン人に違いないと解釈する学説である.

しかし,過去にも現在にも,英語母語話者であっても英語を書く際にスペリングミスを犯すことは日常茶飯だし,その書き手が「外国人」であるとは,そう簡単に結論づけられるものではないだろう.初期中英語期の名前事情について論じている Clark (548--49) も,強い批判を展開している.

Orthography is, as always in historical linguistics, a basic problem, and one that must be faced not only squarely but in terms of the particular type of document concerned and its likely sociocultural background. Thus, to claim, in the context of fourteenth-century tax-rolls, that 'OE þ, ð are sometimes written t, d owing to the inability of the French scribes to pronounce these sounds' . . . involves at least two unproven assumptions: (a) that throughout the Middle English period scriptoria were staffed chiefly by non-native speakers; and (b) that the substitutions which such non-native speakers were likely to make for awkward English sounds can confidently be reconstructed (present-day substitutes for /θ/ and /ð/, for what they are worth, vary partly according to the speakers' backgrounds, often involving, not /t/ and /d/, but other sorts of spirant, e.g., /s/ and /z/, or /f/ and /v/) Of course, if --- as all the evidence suggests --- (a) can confidently be dismissed, then (b) becomes irrelevant. The orthographical question that nevertheless remains is best approached in documentary terms; and almost all medieval administrative documents, tax-rolls included, were, in intention, Latin documents . . . . A Latin-based orthography did not provide for distinction between /θ/ and /t/ or between /ð/ and /d/, and so spellings of the sorts mentioned may reasonably be taken as being, like the associated use of Latin inflections, matters of graphic decorum rather than in any sense connected with pronunciation.

Clark の論点は明確である.名前のスペリングに関する限り,そもそも英語ではなくラテン語で(あるいは作法としてラテン語風に)綴られるのが前提だったのだから,英語話者とアングロ・ノルマン語話者のの発音のギャップなどという議論は飛んでしまうのである.

もちろん名前以外の一般語のスペリングについてどのような状況だったのかは,別問題ではある.

・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Ed. Olga Fischer. Cambridge: CUP, 1992. 542--606.

2023-09-24 Sun

■ #5263. 10月7日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第3回「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」 [asacul][notice][writing][spelling][orthography][me][standardisation][me_dialect][norman_conquest][link][voicy][heldio]

約2週間後の10月7日(土)の 15:30--18:45 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第3回となる「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」が開講されます.

今回の講座は,全4回のシリーズの第3回となります.シリーズのラインナップは以下の通りです.

・ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり(春・4月29日)

・ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ(夏・7月29日)

・ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄(秋・10月7日)

・ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して(冬・未定)

これまでの2回の講座では,まず英語史以前の文字・アルファベットの起源と発達を確認し,次に古英語期(449--1100年)におけるローマ字使用の実際を観察してきました.第3回で注目する時期は中英語期(1100--1500年)です.この時代までに英語話者はローマ字にはすっかり馴染んでいましたが,1066年のノルマン征服の結果,「標準英語」が消失し,単語の正しい綴り方が失われるという,英語史上でもまれな事態が展開していました.やや大げさに言えば,個々の英語の書き手が,思い思いに好きなように単語を綴った時代です.これは秩序崩壊とみればネガティヴとなりますが,自由奔放とみればポジティヴです.はたしてこの状況は,後の英語や英語のスペリングにいかなる影響を与えたのでしょうか.英語スペリング史において,もっともメチャクチャな時代ですが,だからこそおもしろい話題に満ちています.講座のなかでは中英語原文も読みながら,この時代のスペリング事情を眺めてみたいと思います.

講座の参加にご関心のある方は,ぜひこちらのページよりお申し込みください.対面のほかオンラインでの参加も可能です.また,参加登録された方には,後日見逃し配信としてアーカイヴ動画へのリンクも送られる予定です.ご都合のよい方法でご参加ください.全4回のシリーズものではありますが,各回の内容は独立していますので,単発でのご参加も歓迎です.

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事,および Voicy heldio 配信回もご参照ください.

[ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり ]

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ hellog 「#5119. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」の第1回を終えました」 ([2023-05-03-1])

[ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ ]

・ hellog 「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1])

・ heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

・ hellog 「#5207. 朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を終えました」 ([2023-07-30-1])

[ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄 ](以下,2023/09/26(Tue)の後記)

・ heldio 「#848. 中英語の標準なき綴字 --- 10月7日(土)の朝カルのシリーズ講座第3回に向けて」(2023年9月26日)

2023-07-17 Mon

■ #5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」 [asacul][notice][writing][spelling][orthography][oe][link][voicy][heldio]

来週末7月29日(土)の 15:30--18:45 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回となる「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」が開講されます.

シリーズ初回は「文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり」と題して3ヶ月前の4月29日(土)に開講しました.それを受けて第2回は,ローマ字が英語に入ってきて本格的に用いられ始めた古英語期に焦点を当てます.古英語話者たちは,ローマ字をいかにして受容し,格闘しながらも自らの道具として手なずけていったのか,その道筋をたどります.実際にローマ字で書かれた古英語のテキストの読解にも挑戦してみたいと思います.

ご関心のある方はぜひご参加ください.講座紹介および参加お申し込みはこちらからどうぞ.対面のほかオンラインでの参加も可能です.また,参加登録された方には,後日アーカイヴ動画(1週間限定配信)のリンクも送られる予定です.ご都合のよい方法でご参加ください.全4回のシリーズものではありますが,各回の内容は独立していますので,単発のご参加も歓迎です.

シリーズ全4回のタイトルは以下の通りとなります.

・ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり(春・4月29日)

・ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ(夏・7月29日)

・ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄(秋・未定)

・ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して(冬・未定)

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事,および Voicy heldio 配信回もご参照下さい.

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ (2023/07/18(Tue) 後記)heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

2023-06-17 Sat

■ #5164. 綴字体系は母語話者にヒントを与えるべく発達してきたものにすぎない [spelling][orthography][redundancy]

綴字体系は,話し言葉の要素を完璧に写し取っている必要はない.母語話者にとっては,それは話し言葉のヒントを与えさえすれば十分である.敷衍していえば,綴字体系は母語話者のためにあり,母語話者のために発達してきたのである.言語とは本来的にそのようなものだ.

Lass and Laing は,綴字体系の不完全性と余剰性について,"A spelling system is a mnemonic for native speakers." と喝破している.

A spelling system is a mnemonic for native speakers. . . . [A] literate native speaker can routinely understand spellings that may seem strikingly 'defective'.21 All spelling systems have built-in redundancy, and interpretation of even bizarre spellings is possible as long as the reader knows the system and has a good idea in advance of what a word is likely to be, or what the range of choices is. In the present context, no reader who knows English would have any difficulty reconstituting the defective representations <spllng> or <rthgrphc>.

21 For instance, the Cypriot syllabary failed to represent half the vowels and two-thirds of the consonantal contrasts . . . ; and Latin did not represent vowel length, which means that roughly half of the possible graphic word-forms available were potentially ambiguous.

これは,非英語母語話者が英語の綴字を評価する際に忘れてはならない点である.英語を非母語話者として学んでいる私たちは,しばしば英語の綴字に欠点が多いことをぼやく.しかし,それもそのはずで,英語の綴字体系は,英語母語話者のために解読できるだけの最低限のヒントを与えさえすればよい,というほどの原理で発達してきたのだ.そもそも非母語話者の存在は念頭に置かれていない.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Interpreting Middle English." Chapter 2 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme2/laeme_intro_ch2.html .

2023-06-16 Fri

■ #5163. 綴字体系とは何か? [laeme][spelling][grammatology][orthography][eme]

初期中英語期の方言地図 LAEME を編纂した Lass and Laing が,LAEME の前書きとした書いた長いイントロは,今のところ初期中英語の最良の導入的解説といってよい.執筆者の一人 Roger Lass は理論家として知られる学界の重鎮であり,このイントロにおいても,方言地図やコーパス編纂の方法論の理想と現実から,先発の後期中英語期の方言地図 LALME の学史的意義まで縦横無尽に論じており,面目躍如たるものがある.

"Interpreting Middle English" と題する第2章では,初期中英語期の綴字が詳細に論じられている.この章は,初期中英語期のみならず一般に英語の綴字の理論的解説となっており,この方面に関心のある向きには必読である.もっといえば,綴字とは何か,という本質的な問題を真正面から扱っているのである.Lass and Laing (3--4) の1節を引用する.

A spelling system is a mapping of some chosen set (or sets) of linguistic units into a set of visual signs.5 The standard inventory of linguistic units is the word, the morphophonemic representation, the syllable6 and the 'phoneme'. In relatively rare cases allophones of certain phonemes may be represented (e.g. the velar nasal in the elder Futhark, Gothic and Greek).

5 Just what kind of units is a complex matter. In the earlier part of this exposition we will be considering phonemes, allophones and other traditional kinds; later on we will adopt a more medieval and less anachronistic perspective. The mapping need not be one-to-one and in no case does it have to involve one level of unit only.

6 We will be concerned here only with segmental styles of representation, as syllabaries are not part of the Germanic tradition. Even the oldest Germanic writing, the runic inscriptions in the Elder Futhark, are in principle alphabetical, if often 'defectively' so.

綴字体系 ("spelling system") とは何か.上記の部分を一読するだけで,予想される以上に複雑な代物であることが伝わるだろう.高度に言語学的な分析を要する,1つの重要な領域である.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Interpreting Middle English." Chapter 2 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme2/laeme_intro_ch2.html .

2023-05-12 Fri

■ #5128. 17世紀の普遍文字への関心はラテン語の威信の衰退が一因 [writing_system][alphabet][latin][prestige][emode][history_of_linguistics][orthoepy][orthography][pictogram]

スペリングの英語史を著わした Horobin によると,17世の英語社会には従来のローマン・アルファベットではなく万国共通の普遍文字を考案しようとする動きが生じていた.

16--17世紀には正音学 (orthoepy) が発達し,それに伴って正書法 (orthography) への関心も高まった時代だが,そこで常に問題視されたのはローマン・アルファベットの不完全性だった.この問題意識のもとで,完全なる普遍的な文字体系が模索されることになったことは必然といえば必然だった.しかし,17世紀の普遍文字の考案の動きにはもう1つ,同時代に特有の要因があったのではないかという.それは長らくヨーロッパ社会で普遍言語として認識されてきたラテン語の衰退である.古い普遍「言語」が失われかけたときに,新しい普遍「文字」が模索されるようになったというのは,時代の流れとしておもしろい.Horobin (25) より引用する.

Attempts have also been made to devise alphabets to overcome the difficulties caused by this mismatch between figura and potestas. In the seventeenth century, a number of scholars attempted to create a universal writing system which could be understood by everyone, irrespective of their native language. This determination was motivated in part by a dissatisfaction with the Latin alphabet, which was felt to be unfit for purpose because of its lack of sufficient letters and because of the differing ways it was employed by the various European languages. The seventeenth century also witnessed the loss of Latin as a universal language of scholarship, as scholars increasingly began to write in their native tongues. The result was the creation of linguistic barriers, hindering the dissemination of ideas. This could be overcome by the creation of a universal writing system in which characters represented concepts rather than sounds, thereby enabling scholars to read works composed in any language. This search for a universal writing system was prompted in part by the mistaken belief that the Egyptian system of hieroglyphics was designed to represent the true essence and meaning of an object, rather than the name used to refer to it. Some proponents of a universal system were inspired by the Chinese system of writing, although this was criticized by others on account of the large number of characters required and for the lack of correspondence between the shapes of the characters and the concepts they represent.

21世紀の現在,普遍文字としての絵文字やピクトグラム (pictogram) の可能性に注目が寄せられている.現代における普遍言語というべき英語が17世紀のラテン語のように衰退しているわけでは必ずしもないものの,現代の普遍文字としてのピクトグラムの模索への関心が高まっているというのは興味深い.17世紀と現代の状況はどのように比較対照できるだろうか.

関連して「#2244. ピクトグラムの可能性」 ([2015-06-19-1]),「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]) を参照.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

2023-04-02 Sun

■ #5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります [asacul][notice][writing][spelling][orthography][link]

4週間ほど後,4月29日(土)の 15:30--18:45 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「文字と綴字の英語史」と題するシリーズ講座がオープンします.全4回のシリーズで,英語の文字と綴字をめぐる歴史についてお話ししていきます.

この話題にご関心のある方は,ぜひご参加ください.講座紹介および参加お申し込みはこちらからどうぞ.対面のほかオンラインでの参加も可能です.また,レコーディングの1週間限定配信も予定されていますので,ご都合のよい方法で受講していただけます.

シリーズ全体の概要を以下に示します.

アルファベットは現代世界で最も広く用いられている文字体系であり,英語もそれを受け入れてきました.しかし,そのような英語もアルファベットとは歴史の過程で出会ったものにすぎず,綴字として手なずけていくのに千年以上の年月を要しました.本講座では,英語が文字や綴字と格闘してきた歴史をたどります.

全4回のタイトルは以下の通りです.

・ 第1回 文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり(春・4月29日)

・ 第2回 古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ(夏・未定)

・ 第3回 中英語の綴字 --- 標準なき繁栄(秋・未定)

・ 第4回 近代英語の綴字 --- 標準化を目指して(冬・未定)

初回となる「文字の起源と発達 --- アルファベットの拡がり」でお話しする内容は次の通りです.

文字は人類最強の発明の1つです.人類は文字を手に入れることにより文明を発展させてきました.では,文字はいつ,どこで,どのように発明され,伝播してきたのでしょうか.歴史の過程で様々な文字体系が生まれてきましたが,そのうちの1つがアルファベットでした.アルファベット自身も変化と変異を繰り返し多様化してきましたが,その1つが私たちのよく知るローマン・アルファベットです.英語は紀元6世紀頃にこれを借り受け,本格的な文字時代に入っていくことになります.

本シリーズの案内は,hellog の姉妹版・音声版の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まりますでもお届けしています.ぜひお聴きください.

多くの皆様の参加をお待ちしています!

2023-03-31 Fri

■ #5086. この30年ほどの英語歴史綴字研究の潮流 [spelling][orthography][sociolinguistics][historical_pragmatics][history_of_linguistics][emode][standardisation][variation]

Cordorelli (5) によると,直近30年ほどの英語綴字に関する歴史的な研究は,広い意味で "sociolinguistic" なものだったと総括されている.念頭に置いている中心的な時代は,後期中英語から初期近代英語にかけてだろうと思われる.以下に引用する.

The first studies to investigate orthographic developments in English within a diachronic sociolinguistic framework appeared especially from the late 1990s and the early 2000s . . . . The main focus of these studies was on the diffusion of early standard spelling practices in late fifteenth-century correspondence, the development of standard spelling practices, and the influence of authors' age, gender, style, social status and social networks on orthographic variation. Over the past few decades, book-length contributions with a relatively strong sociolinguistic stance were also published . . . . These titles have touched upon different aspects of spelling patterns and change, providing useful frameworks of analysis and ideas for new angles of research in English orthography.

一言でいえば,綴字の標準化 (standardisation) の過程は,一本線で描かれるようなものではなく,常に社会的なパラメータによる変異を伴いながら,複線的に進行してきたということだ.そして,このことが30年ほどの研究で繰り返し確認されてきた,ということになろう.

英語史において言語現象が変異を伴って複線的に推移してきたことは,何も綴字に限ったことではない.ここ数十年の英語史研究では,発音,形態,統語,語彙のすべての側面において,同趣旨のことが繰り返し主張されてきた.学界ではこのコンセンサスがしっかりと形成され,ほぼ完全に定着してきたといってよいが,学界外の一般の社会には「一本線の英語史」という見方はまだ根強く残っているだろう.英語史研究者には,この新しい英語史観を広く一般に示し伝えていく義務があると考える.

過去30年ほどの英語歴史綴字研究を振り返ってみたが,では今後はどのように展開していくのだろうか.Cordorelli はコンピュータを用いた量的研究の新たな手法を提示している.1つの方向性として注目すべき試みだと思う.

・ Cordorelli, Marco. Standardising English Spelling: The Role of Printing in Sixteenth and Seventeenth-Century Graphemic Developments. Cambridge: CUP, 2022.

2023-03-29 Wed

■ #5084. 現代英語の綴字は初期近代英語期の産物である [spelling][orthography][emode][standardisation][link]

現代英語の標準綴字はいつ成立したか.英語の標準化 (standardisation) の時期をピンポイントで指摘することは難しい.言語の標準化の過程は,多かれ少なかれ緩慢に進行していくものだからだ(cf. 「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1])).

私はおおよその確立を1650年辺りと考えているが,研究者によってはプラスマイナス百数十年の幅があるだろうことは予想がつく.「#4093. 標準英語の始まりはルネサンス期」 ([2020-07-11-1]) で見たように,緩く英国ルネサンス期 (renaissance),あるいはさらに緩く初期近代英語期 (emode) と述べておくのが最も無難な答えだろう.

実際,Cordorelli による英語綴字の標準化に関する最新の研究書の冒頭でも "the Early Modern Era" と言及されている (1) .

English spelling is in some ways a product of the Early Modern Era. The spelling forms that we use today are the result of a long process of conscious development and change, most of which occurred between the sixteenth and the seventeenth centuries. This portion of history is marked by a number of momentous events in England and the Continent, which had an immediate effect on English culture and language.

初期近代英語期とその前後に生じた様々な歴史的出来事や社会的潮流が束になって,英語綴字の標準化を推し進めたといってよい.現代につらなる正書法は,この時代に,諸要因の複雑な絡み合いのなかから成立してきたものなのである.以下に関連する記事へのリンクを挙げておく.

・ 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ 「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1])

・ 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])

・ 「#1939. 16世紀の正書法をめぐる議論」 ([2014-08-18-1])

・ 「#2321. 綴字標準化の緩慢な潮流」 ([2015-09-04-1])

・ 「#3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか?」 ([2018-03-14-1])

・ 「#3564. 17世紀正音学者による綴字標準化への貢献」 ([2019-01-29-1])

・ 「#4628. 16世紀後半から17世紀にかけての正音学者たち --- 英語史上初の本格的綴字改革者たち」 ([2021-12-28-1])

・ Cordorelli, Marco. Standardising English Spelling: The Role of Printing in Sixteenth and Seventeenth-Century Graphemic Developments. Cambridge: CUP, 2022.

2023-02-07 Tue

■ #5034. ヘボン式ローマ字表記は本当に英語に毒されている? [youtube][notice][romaji][digraph][h][spelling][orthography][french][norman_conquest][link][alphabet]

一昨日公開された YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回では,英語史の観点から日本語を表記するためのローマ字について,とりわけヘボン式ローマ字について語っています.「最近よく見かける shi,chi,ji などのローマ字表記は,実は英語的ではない!」です.17分弱の動画となっております.どうぞご視聴ください.

今回依拠したローマ字使用に関するデータは,昨年9月30日に文化庁より公開された,2021年度の「国語に関する世論調査」の結果です.詳細は「令和3年度「国語に関する世論調査」の結果について」 (PDF) よりご確認いただけます.

日本語を表記するためのローマ字の使用については,これまでも様々な議論があり,本ブログでも romaji の記事群で多く取り上げてきました.今回の YouTube 動画ととりわけ関連の深い記事へのリンクを張っておきますので,合わせてご参照ください.

・ 「#3427. 訓令式・日本式・ヘボン式のローマ字つづり対照表」 ([2018-09-14-1])

・ 「#1892. 「ローマ字のつづり方」」 ([2014-07-02-1])

・ 「#1879. 日本語におけるローマ字の歴史」 ([2014-06-19-1])

・ 「#2550. 宣教師シドッチの墓が発見された?」 ([2016-04-20-1])

・ 「#4905. 「愛知」は Aichi か Aiti か?」 ([2022-10-01-1])

・ 「#4925. ローマ字表記の揺れと英語スペリング慣れ」 ([2022-10-21-1])

・ 「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1])

・ 「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1])

日本語社会がいかにしてローマ字というアルファベット文字体系を受容し,改変し,手なずけようとしてきたかを振り返ることは,これから英語を始めとする世界中の言語や文字とどう付き合っていくかを考える上でも大事なことだと考えます.今回の動画を通じて,日本語を表記するためのローマ字使用について改めて考えてみてはいかがでしょうか.

2023-02-03 Fri

■ #5030. 英語史における4種の綴字改革 [spelling_reform][spelling][webster][shaw][orthography][standardisation][orthoepy][johnson][diacritical_mark][digraph]

英語綴字の改革や標準化への関心は,英語史の長きにわたって断続的に観察されてきた.古英語の "West-Saxon Schriftsprache" は正書法の策定の1例だし,初期中英語期にも "AB-language" の綴字や Ormulum, Laȝamon などの綴り手が個人レベルで正書法に関心を寄せた.16世紀以降には正音学 (orthoepy) への関心が高まり,それに伴って個性的な綴字改革者が立て続けに現われた.18世紀以降には Samuel Johnson や Noah Webster が各々正書法の確立に寄与してきたし,現代にかけても数々の新しい綴字改革の運動が旗揚げされてきた.hellog でも spelling_reform の多くの記事で触れてきた通りである.

Crystal (288) によると,伝統的な正書法 (TO = traditional orthography) に対する歴史上の改革は数多く挙げられるが,4種類に分けられるという.

・ Standardizing approaches, such as New Spelling . . . , uses familiar letters more regularly (typically, by adding new digraphs . . .); no new symbols are invented.

・ Augmenting approaches, such as Phonotypy . . . add new symbols; diacritics and invented letters have both been used.

・ Supplanting approaches replace all TO letters by new symbols, as in Shavian . . . .

・ Regularizing approaches apply existing rules more consistently or focus on restricted areas of the writing system, as in Noah Webster's changes to US English . . . or those approaches which drop silent or redundant letters, such as Cut Spelling . . . .

穏健路線から急進路線への順に並べ替えれば Regularizing, Standardizing, Augmenting, Supplanting となるだろう.これまで本格的に成功した綴字改革はなく,せいぜい限定的に痕跡を残した Hart や Webster の名前が挙がるくらいである.そして,限定的に成功した改革提案は常に穏健なものだった.英語史において綴字改革はそれほど難しいものだったのであり,今後もそうあり続ける可能性が高い.

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2023-01-27 Fri

■ #5023. 新著『文献学と英語史研究』で示されている英語綴字史研究の動向と展望 [notice][philology][spelling][orthography][bunkengaku][lalme]

2週間前の1月12日より,家入葉子先生(京都大学)と堀田隆一(慶應義塾大学)による共著『文献学と英語史研究』が開拓社より発売となっています(A5版,264ページ,税込3,960円).すでに hellog, Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」, YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 などでも紹介しています.著者による本書の案内・解説へのリンクをまとめたこちらのページをご訪問ください.

本書では,第3章「音韻論・綴字」の第5,6節で,類書のなかでは比較的珍しいのですが英語綴字史研究の動向と展望が記述されています.まとめの部分を少し引用します (96--97) .

綴字の研究については,上述の通り,文献学の証拠に直接関わる分野として本質的に重要でありながらも,相対的に軽視されてきた経緯がある.しかし,中英語の方言研究と綴字研究を合流させたことによる「LALME 革命」は,そのような潮流を反転させる契機を作り出した.発音の証拠としての綴字も重要だが,綴字それ自身が自立した媒体として追究に値するという認識が拡がってきている.今後の綴字の変化は,音韻論はもちろんのこと文字論,社会言語学,世界英語などの観点を取り込みながら,豊かな分野に発展していく可能性を秘めている.とりわけ近年の英語史では各英語変種への関心が強まってきており,音韻論・綴字の研究も多元化する変種に焦点を合わせたものが増えてくるだろう.同時に,それらと対照的な位置にある標準変種や標準化という従来の問題も相対化されていくのではないかと予想される.

これは綴字史研究を要約した部分の引用にすぎず,英語綴字史の具体的な問題は同章のなかで多く取り上げられています.綴字の問題に関心のある方は,ぜひ第3章をお読みいただければと思います.同章の著者である私自身の綴字への関心を反映し,類書に比べて綴字問題への言及は多いと思います.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2023-01-15 Sun

■ #5011. 英語綴字史は「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨」!? by ゆる言語学ラジオ [graphotactics][orthography][spelling][gh][digraph][yurugengogakuradio][spelling_pronunciation_gap][grapheme][voicy][prestige][minim][linguistics][link][youtube]

言語学 (linguistics) というメジャーとはいえない学問をポップに広めるのに貢献している YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」.昨日1月14日に公開された最新回では,1つ前の回に引き続き,<ghoti> ≡ /fɪʃ/ の問題を中心に英語の綴字と発音の珍妙な関係が話題となっています(前回の話題については「#5009. なぜバーナード・ショーの綴字ネタ「ghoti = fish」は強引に感じられるのか?」 ([2023-01-13-1]) も参照).2回にわたり私が監修させていただいたのですが,その過程もたいへん楽しいものでした(水野さん,関係者の方々,ありがとうございます!).

ghoti, high, women, nation, debt などの綴字について,水野さんと堀元さんの軽妙洒脱なトークをどうぞ.ものすごいタイトルで「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨.綴りの変遷理由が意外すぎる.【発音2】#194」です.

「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨」というフレーズですが,英語綴字史のツボのうち3点を実におもしろく体現している表現だと思います.英語の綴字は,中英語以降にフランス語風にかぶれたというのは事実です.また,悪筆というのは写字生個人の悪筆というわけではありませんが,当時の特殊な字体や字形が,現代の観点からは悪筆と見える場合があることを指摘しています(今回は縦棒 (minim) が問題となっていました).懐古厨は,英国ルネサンスと重なる初期近代英語期に古典語(特にラテン語)への憧憬が募ったことを指しています.

フランス語かぶれと(ラテン語)懐古厨は,時代も動機も異なってはいますが,社会言語学的にいえば,いずれも威信 (prestige) ある言語への接近としてとらえることができます.これは,英語綴字史を通じて観察される大きな潮流です.

この2回の「ゆる言語学ラジオ」で取り上げられた話題に関して,私自身も「hellog~英語史ブログ」,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」,YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,著書などを通じて,様々に発信してきています.ここにリンクをまとめると煩雑になりそうですので,note 上に特設ページ「「ゆる言語学ラジオ」の ghoti 回にまつわる堀田リンク集」を作ってみました.そちらも合わせてご覧ください.

なお,最新回の最後の「おおおっ,オレかよ!」は,「#224. women の発音と綴字 (2)」 ([2009-12-07-1]) のことです.12年前の個人的な仮説(というよりも感想)で,書いたこと自体も忘れていますよ,そりゃ(笑).

Voicy パーソナリティ兼リスナーとして,「ゆる言語学ラジオ」の Voicy 版があることも紹介しておきたいと思います.最新回「フランスかぶれ・悪筆・懐古厨.綴りの変遷理由が意外すぎる.#194」です.

2023-01-13 Fri

■ #5009. なぜバーナード・ショーの綴字ネタ「ghoti = fish」は強引に感じられるのか? [graphotactics][orthography][spelling][phonotactics][gh][digraph][yurugengogakuradio][spelling_pronunciation_gap][grapheme][voicy][youtube]

言語に焦点を当てた YouTube と Podcast の人気チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の1月10日に公開された最新回は「ghoti と書いてフィッシュと読む?英語学ジョークを徹底解剖【発音1】#193」です.英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) を皮肉ったものとしてよく知られている話題が紹介されています.私が英語綴字史を研究しているということもあり,このたび続編となる次回と合わせて監修させていただくことになりました(水野さん,お世話になっています!).

<ghoti> という綴字で fish /fɪʃ/ と読める,というトンデモネタですが,これは英語の綴字改革に関心を寄せていたアイルランド出身の劇作家 George Bernard Shaw (1856--1950) が英語の綴字のひどさを皮肉ったものとして紹介されることが多いです.Shaw および <ghoti> の <gh> に関する hellog 記事として,以下を挙げておきます.

・ 「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1])

・ 「#605. Shavian Alphabet」 ([2010-12-23-1])

・ 「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1])

・ 「#2085. <ough> の音価」 ([2015-01-11-1])

・ 「#2590. <gh> を含む単語についての統計」 ([2016-05-30-1])

・ 「#3945. "<h> second" の2重字の起源と発達」 ([2020-02-14-1])

なぜ <ghoti> ≡ /fɪʃ/ が成り立つのかについては,ゆる言語学ラジオの2人のトークに勝る説明はありませんので,ここで野暮なことは述べません.

Shaw はこの例を皮肉として挙げたわけで,当然ながら私たち受け取る側も何かしらの違和感を感じています.<ghoti> ≡ /fɪʃ/ のカラクリは説明されれば分かるけれども,かなりの牽強付会だと感じます.この強引さの感覚はどこから来るのでしょうか.

私たちは,現代標準英語の正書法 (orthography) のなかでも特に文字配列法 (graphotactics) が守られていない点に反応しているのだろうと思われます.英語綴字の諸規則は複雑多岐にわたりますが,そのなかでも綴字を構成する文字素 (grapheme) の配列に関する規則があり,それを文字配列法と呼んでいます.<ghoti> ≡ /fɪʃ/ のなかでもとりわけ子音に対応する綴字 <gh> と <ti> について,文字配列法の規則が破られている,つまり不規則だという感覚が生じているのです.

<gh> ≡ /f/ の関係は確かに cough, enough, laugh, rough, tough など比較的頻度の高い語にもみられ,極端に珍しいわけではありません.しかし,この関係が成り立つのは基本的には語末(形態素末)においてであり,このことが文字配列法の規則に組み込まれていると考えられます.つまり,英単語には <gh> ≡ /f/ の関係が語頭(形態素頭)で現われる例がないために,ghoti が文字配列法の規則に違反していると感じられるのでしょう.

同様に <ti> ≡ /ʃ/ の関係も,それ自体は決して珍しくありません.-tion や -tious をもつ単語は多数あり,私たちも見慣れています (ex. nation, station, ambitious, cautious) .しかし,/ʃ/ に対応する <ti> は基本的にそれだけで独立して現われるわけではなく,後ろに <on> や <ous> を伴って現われるのが文字配列法の規則です.<ghoti> の <ti> を /ʃ/ と読ませる際に感じる強引さは,この規則違反に由来します.

英語の文字配列法については以下の記事もご覧ください.

・ 「#2405. 綴字と発音の乖離 --- 英語綴字の不規則性の種類と歴史的要因の整理」 ([2015-11-27-1])

・ 「#3882. 綴字と発音の「対応規則」とは別に存在する「正書法規則」」 ([2019-12-13-1])

ゆる言語学ラジオには Voicy 版 もあり,今回の最新回はこちらとなっています.

Voicy 内ではゆる言語学ラジオも,私の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 も,同じ「語学」セクションにカテゴライズされているチャンネルであるため,たまに両アイコンが仲良く横に並ぶことがあります(笑).

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow