2023-01-02 Mon

■ #4998. 新著『文献学と英語史研究』が今月中旬に出ます [notice][philology][history_of_linguistics][methodology][youtube][gvs][bunkengaku]

年末の記事「#4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.」 ([2022-12-20-1]) で公表しましたが,来たる1月12日以降に新著『文献学と英語史研究』が発売となります.A5版,264ページ,税込3,960円です.すでに Amazon 等で予約可能となっています.

昨日の元日はたまたま日曜日でしたので,毎週水・日の午後6時に配信している YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の新作動画が夕方に公開されました.第89弾「家入葉子・堀田隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2023年)のご紹介 --- 言語学も同期する中心から周辺へ?」です.こちらで新著『文献学と英語史研究』を紹介していますので,ぜひご覧いただければ幸いです.

英語史の入門書ではなく英語史研究のガイドブックという趣旨の本です.開拓社の「最新英語学・言語学シリーズ」の第21巻として,シリーズの趣旨に沿って,1980年代以降の英語史研究を振り返り,今後の英語史研究の展望を示す内容となっています.

直近40年ほどの英語史研究を概括するといっても,コーパス言語学や社会語用論研究の興隆など多くの新機軸が続々と生じた世代ですので,厚さ1.5cmほどの今回の本ではなかなかカバーしきれません.本書では原則として伝統的な言語学の区分に従って,音韻論,綴字,形態論,統語論の分野ごとに個々の「問題」を取り上げ,その問題のどの側面が研究されてきており,どの側面が未解決なのかを整理しています.個々の問題について,なるべく多くの参考文献を付すことを心がけました.

1例を示します.私が執筆を担当した第3章第6節「大母音推移」では,英語史上よく知られたこの問題が,この数十年間の間にどのように扱われてきて,近年はどのような位置づけにあるのかを,3ページほどの紙幅で概説しています.いくつかのポイントを示します.

・ 大母音推移 (gvs) は,従来考えられてきたような一枚岩の音変化ではないことが明らかとなってきており,近年の研究では「大母音推移」と括弧付きで呼ばれることが多くなってきたこと

・ この音変化の研究史は長いが,それは Krug (2017) によく要約されていること

・ 近年の最も重要な研究として Stenbrenden (2016) が挙げられること

・ 「大母音推移」はその前後の関連する諸々の母音変化と合わせて,全体として記述される必要があること

・ Ritt (2012) が,「大母音研究」にはリズム等時性や主要クラス語の固定強勢といった韻律的な観点からも考察を加える必要があると主張していること

本書は,このように英語史上の各問題について論点を整理し,さらなる考察や調査につながる情報を提示することを目指しています.長く英語史研究のお供としていただければ嬉しく存じます.

執筆者としてはなかなか難産の本でしたので,こうして上梓される運びとなり安堵しています.著者による新著紹介は,note のこちらのページ「新著紹介:家入 葉子・堀田 隆一『文献学と英語史研究』(開拓社,2022年)」からも逐次発信していますので,合わせてご覧ください.

・ 家入 葉子・堀田 隆一『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2022-12-20 Tue

■ #4985. 新著が出ます --- 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年. [notice][philology][history_of_linguistics][methodology][bunkengaku][toc]

京都大学の家入葉子先生と堀田の共著となる,英語史研究のハンドブック『文献学と英語史研究』が開拓社より出版されます.発売は新年の1月中旬辺りになりますが,Amazon ではすでに予約可能となっています(A5版,264ページ,税込3,960円).

本書は,開拓社の最新英語学・言語学シリーズ(全22巻の予定)の第21巻としての位置づけで,それ自体が変化と発展を続けるエキサイティングな分野である「英語史」と「英語文献学」の過去40年ほどの研究動向を振り返りつつ,未来への新たな方向を提案するという趣旨となっています.なお,本書の英文タイトルは Current Trends in English Philology and Historical Linguistics です.

本書で取り上げている話題は,英語史研究の潮流と展望,資料とデータ,音韻論,綴字,形態論,統語論が主です.英語史分野で研究テーマを探すためのレファレンスとして利用できるほか,通読すれば昨今の英語史分野で何が問題とされ注目されているのかの感覚も得られると思います.本の扉にある【本書の内容】は以下の通りです.

文献資料の電子化が進んだ20世紀の終盤以降は,英語史研究においてもコーパスや各種データベースが標準的に利用されるようになり,英語文献研究は飛躍的な展開を遂げた.英語史研究と現代英語研究が合流して英語学の分野間の連携が進んだのも,この時代の特徴である.本書はこの潮流の変化を捉えながら,音韻論・綴字・形態論・統語論を中心に最新の英語史研究を紹介するとともに,研究に有用な電子的資料についても情報提供する.

章立ては以下の通りです.章ごとに執筆者は分かれていますが,互いに原稿を交換し検討が加えられています.

第1章 英語史研究の潮流 (執筆者:家入)

第2章 英語史研究の資料とデータ (堀田,家入)

第3章 音韻論・綴字 (堀田)

第4章 形態論 (堀田)

第5章 統語論 (家入)

第6章 英語史研究における今後の展望にかえて (家入)

家入先生がウェブ上ですでに本書の紹介をされていますので,リンクを張っておきます.

・ 研究・授業関連の投稿ページ

・ 「コトバと文化のフォーラム - Castlecliffe」のブログ記事

本書については,今後 hellog や Voicy の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」などの媒体で情報発信していく予定です.長く参照され続ける本になればと思っています.どうぞよろしくお願いいたします.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2022-10-30 Sun

■ #4934. 英語綴字の(不)規則性の考え方 [spelling][orthography][writing][spelling_pronunciation_gap][methodology]

英単語の綴字はしばしば不規則である,あるいは例外が多いなどと言われるが,この言い方には「規則」が存在するという前提がある.「規則」はあるが,そこから逸脱しているものが多いという理由で「不規則」なのだ,とそのような理屈だろう.

しかし,それだけ逸脱が多いとすれば,そもそも「規則」と呼んでいたものは,実は規則の名に値しなかったのではないか,という議論にもなり得る.不規則を語るためには規則が同定されなければならないのだが,これが難しい.論者によって立てる規則が異なり得るからだ.

この問題について Crystal (284) が興味深い解説を与えている.

Regularity implies the existence of a rule which can generate large numbers of words correctly. A rule which works for 500 words is plainly regular; one which works for 100 much less so; and for 50, or 20, or 10, or 5 it becomes progressively less plausible to call it a 'rule' at all. Clearly, there is no easy way of deciding when the regularity of a rule begins. It has been estimated that only about 3 per cent of everyday English words are so irregular that they would have to be learned completely by heart, and that over 80 per cent are spelled according to regular patterns. That leaves some 15 per cent of cases where we could argue the status of their regularity. But given such statistics, the chief conclusion must be that we should not exaggerate the size of the problem, as some supporters of reform are prone to do. Nor minimize it either, for a great deal of confusion is caused by that 3--15 per cent, and some 2 per cent of the literate population never manage to resolve it . . . .

綴字の問題に限らず,言語における「規則」はおおよそ理論上の構築物であり,その理論の数だけ(不)規則の数もあることになる.

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2022-10-23 Sun

■ #4927. 言語学上の様々な区分は方法論上の区分にすぎない [methodology][saussure][linguistics][periodisation]

言語学には,方法論上の様々な区分や2項対立がある.ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) の導入したラング (langue) とパロール (parole) ,形式 (form) と実体 (substance) ,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) などは著名である(cf. 「#3508. ソシュールの対立概念,3種」 ([2018-12-04-1])).

また,音声学 (phonetics),音韻論 (phonology),形態論 (morphology),統語論 (syntax),意味論 (semantics),語用論 (pragmatics) などの部門も,方法論上の重要な区分である(cf. 「#377. 英語史で話題となりうる分野」 ([2010-05-09-1]),「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]),「#4865. 英語学入門の入門 --- 通信スクーリング「英語学」 Day 1」 ([2022-08-22-1])).

ほかには,個人と社会,話し手と聞き手,話し言葉と書き言葉など,対立項は挙げ始めればキリがないし,歴史言語学でいえば時代区分 (periodisation) も重要な区分である.

重要なのは,これらの区分は言語学の方法論・理論上,意図的に設けられたものにすぎないということだ.現実の言語実態はあまりに複雑なため,研究者はそのまま観察したり分析したりすることができない.そこで,便宜上小分けに区分し,区分された一画をじっくり観察・分析するという研究上の戦略を立てるわけである.そして,小分けにした各々の区画についておおよそ明らかになった暁には,それらをブロックのように組み合わせて最終的に言語というものの総体を理解したい.そのよう壮大な戦略に基づいて,あくまで作業上,様々に区分しているのだ.

この戦略的区分について,古典的英語史 A History of English を著わした Strang が序説に相当する "Synchronic variation and diachronic change" にて,次のように述べている (17) .

Language is human behaviour of immeasurable complexity. Because it is so complex we try to subdivide it for purposes of study; but every subdivision breaks down somewhere, because in practice, in actual usage, language is unified. The levels of phonology, lexis and grammar are interrelated, and so are structure and history. There remains a further dichotomy, implicit in much of our discussion, but not yet looked at in its own right. Language is both individual and social. Acquisition of language takes place in the individual, and we have stressed that he (sic) is an active, even a creative, participant in the process. Yet what he learns from is exposure to the social use of language, and although cases are rare there is reason to think that the individual does not master language if he develops through the relevant stages of infancy without such exposure. And if he does have normal experience of language as a baby the speaker's linguistic creativeness is held on a fairly tight rein by the control of social usage --- he cannot be too idiosyncratic if he is to be understood and accepted. The governing conditions come from society, though executive language acts (speaking, writing, etc.) are made by individuals. Here, too, then, we have not so much a dichotomy as an interplay of factors distinguishable for certain purposes.

なお,私は様々な言語理論も同様に戦略的区分にすぎないと考えている.言語理論Aは,ある言語現象を説明するのには力を発揮するが,すべての言語現象をきれいに説明することはできない.言語理論B,言語理論Cも然りである.後にそれぞれの得意領域を持ち寄り,言語の総体的な理解につなげたい --- それが言語学の戦略なのだろうと考えている.したがって,どの理論をとっても,それが絶対的に正しいとか,間違いということはないと思っている.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2022-10-12 Wed

■ #4916. デジタル資料を用いた研究の功罪について議論しました [methodology][corpus]

昨日の記事「#4915. 英語史のデジタル資料 --- 大学院のデジタル・ヒューマニティーズ入門講義より」 ([2022-10-11-1]) で紹介しましたが,授業で用いたスライドを公開しています.当該授業では,その8枚目「コーパス研究の功罪」を受けて,広くデジタル資料を用いた研究の功罪について皆で意見を出し合いました.受講者は人文系が大半でしたが,社会系を専攻する学生も少数いました.専門分野によって「デジタル資料」の種類や規模も様々ですが,それぞれの観点から学術研究のDX化に伴う良い点,悪い点をブレストしてもらいました.

もちろんデジタル資料そのものに功罪があるわけではありません.それを人間である研究者がどのように使いこなすのか,使われてしまうのかという点に功罪があるのだと考えます.ただし,デジタル資料には,研究者を良い方向あるいは悪い方向に誘う麻薬的な力があるのも確かです.

以下,受講生から出された「功」と「罪」の箇条書きを示します.趣旨として重複するものも多いようです.細かくは整理していませんが,およそ多くの共感を得た意見から順に並んでいます.

功:現地の図書館に赴かずとも,カラー写真によって写本を確認することが出来るようになった

罪:データが入手しづらいものは,研究対象に選ばれにくくなる

罪:紙質や細かな色味などの情報が抜け落ちている

功:研究の場所や時間に関する拘束が少なくなった

罪:実寸の大きさを掴みづらくなった

罪:本のデジタル化は資料保存のために行われていることが多いので,デジタル画像にはアクセスできても現物へのアクセスがしにくくなってしまった.

罪:データ化するものとしないものを選別する際,選択する側の価値判断が入る

罪:出てくるデータ量が大きすぎて事後処理に時間がかかるようになってしまった

功:国外の版本を簡単に閲覧できるようになった

罪:データで資料を確認できることによって実物への関心が薄れる

罪:ある一定の需要がない限り,データ化されない

罪:量的データや咀嚼しやすい情報だけが残っていく(かもしれない)

罪:変数を変える事で論文を量産できてしまうので,個々の論文をじっくり精査している時間がなくなった

罪:コーパスでの検索では主に生起数を調べることができるが,その一方で生起数以外の側面に注目しづらくなってしまっている.

罪:理由があって研究にデジタル資料を使わない場合でも,使わないというだけで悪目立ちするケースがある(「え,使わないんですか?」みたいな)

罪:(というべきでは無いかもしれませんが),デジタル環境によって多くの情報を知り得る現代の研究では,それらを知っていることが求められる.(知らなかった際の言い訳が効きづらい)

罪:リファレンスが独仏の大陸系のものよりも,どうしても英米分析系のものに偏る.

功:統計処理などの手法と相性が良く,比較的容易に客観的な分析を行うことができる.

罪:かつての研究者が行っていた膨大な資料から例文を抽出作業が簡略化されたことは,研究のために必要な言語感覚の育成に悪影響を及ぼしていることもあるように思う

罪:デジタル化されたものばかり頼ると,研究結果が偏る可能性がある.

罪:検索した単語を,前後,もしくは書物全体の文脈から切り離して,理解することが増えた

罪:OCRでの文字化が可能になったが,AIが必ずしも正しく文字を認識してくれるとは限らないため,最終的には目視による判断が必要となる.

功:1人の手作業では絶対にできなかった研究が容易にできるようになった

功:膨大な資料の閲覧のために海外等へ行くことなく,時には自宅から簡単にアクセスできる

罪:便利な分,貴重さや価値の重みが希薄になった.

功:異体字や通用字などを考慮した検索システムが充実してきており,検索の漏れが減り,調査が圧倒的に効率的になった

罪:さまざまな情報源があっても標準化されていないと統合的に探せない,処理できない

罪:デジタル資料は原資料の背が撮影されていない事が多く,装丁や外装の研究には不向き

罪:資料を所蔵する施設の中に特定の資料のデジタル化を拒否しているところがあり,研究の進行を妨げている

罪:情報が増えすぎたことによって取捨選択の難易度が上がった

功:学術世界の人々でなくとも,多くのデータにアクセスできるようになった

罪:データベースに頼りがちになり,原文を読む力がつきにくい

罪:画廊の絵がもつような,特定の位置空間に身を置くように要求する存在者の「促し」に,知覚主体は反応しづらくなる.

罪:(時間が解決するとは思うが)数理的な理解が不十分な文系研究者によって,おざなりなデータ処理が行われる可能性があり注意を要する

功:専門家でなくても議論に参加できる

罪:結局デジタル化の方法はその裏側に走っているアルゴリズム(人)に依存するので,その人の意識や意図によって結論の妥当性が変わる

功:元のデータがデジタルになることで,デジタル解析にかけやすくなった

功:家にいながら多くのことが詳しく研究できるようになった

功:さまざまな機関での資料所蔵情報がAPIで公開されるなどして大量に入手しやすくなった

功:主観評価項目の解釈をある程度一般化できる

功:写本がデジタル化されることにより,情報が簡単に手に入るようになった.

功:一次文献利用可能なオンライン辞典によって,専門外の分野についても或る程度信頼できる情報を獲得しやすくなった

罪:量・数を示すだけで研究した気になってしまうけれど,研究の本番はそこからなのですよね

罪:デジタル写真では確認し辛い,写本のテクスチャーや厚みといった要素に気を掛けづらくなる

功:リファレンス数などから影響力がわかるので,読むべき論文やジャーナルが可視化され,それらにアクセスしやすくなった.

功:OCR化された資料を用いて,自分で簡単なコーパスを作成することが可能になった

罪:本を手に取る機会が少なくなった.音声でも聴ける.読む行為ではないものの,便利だと感じている.

功:写本を画面上で見ることができるようになったこと.物語の内容とその周辺のイラストとの関係性を共に考察することで,作品単体ではなく写字生の意図も含めた形で物語作品を解釈することができるようになった.

功:どこにいても一次資料を確認することができる

功:質的なデータの傾向を量的に観察・分析することが容易になった.

功:著者が多用する表現や言葉が可視化された

罪:オンライン辞典の記事も査読アリとはいえ,参考文献一覧などを見るとだいぶ解釈に偏りがあって気を付けないといけないことも……

功:メディア資料の場合,ニュースサイトやSNSから特定のデータを大量に抽出することができる.

功:貴重書や貴重品を一般の人も見ることができるようになった

功:データで資料を確認することで実物により関心を持つ

罪:データで確認できるようになり,現地で実物を探さずに済むが,研究者としての何かがなくなる

罪:様々な資料にアクセスしやすくなった分,最近は図書館などをブラブラして面白そうな本を見つけるといったことをしなくなった気がします.視野が狭まってきているかもなあと

罪:簡単に情報を手に入れられるため求められる知識量が増える

罪:データが巨大化しているので,検索結果が(巨大IT企業のサービスと同様に)プログラマーによるアルゴリズムに依存することになる

罪:新規研究分野が意図する言語の解釈と既存のコーパスから参照した言語の解釈に齟齬が発生する

罪:古い資料をデジタル化するのは結局人の手であるため,「どの作品を優先的にデジタル化するか」といった資料の選別が為されてしまう

罪:研究対象そのものに焦点をあてて大量にデータを入手できてしまうため,それだけで満足していると研究対象の周縁の分野との連関を見落としてしまう.

罪:デジタル化された資料の閲覧にはコストがかかる.研究機関に所属していない研究者にはこれが負担である.

罪(?):デジタル化の恩恵を受けられる(積極的に受け入れている)研究領域とそうでない研究領域の風土差がわりと如実

功:データが全世界で共有されることにより議論が活発化する

功:(資料だけでなく)研究書もインターネット上で少しずつ閲覧できるようになったり,購入前に一部でも見られるようになったことはどの研究分野にとっても有益である

罪:結局デジタル化の方法はその裏側に走っているアルゴリズム(人)に依存するので,その人の意識や意図によって結論の妥当性が変わる

功26件に対して罪41件となりました.ブレストの前半は功が多く出されていましたが,およそ出尽くすと焦点が罪に移り,件数も増えてきたという流れです.全体として「現物」に触れる機会が少なくなったことへの懸念や副作用への言及が目立ちました.とてもおもしろいブレストでした.

英語史研究における「デジタル資料」はコーパス,辞書,方言地図,データベースなど多岐にわたりますが,とりわけコーパス利用に関する功罪については,「#3967. コーパス利用の注意点 (3)」 ([2020-03-07-1]) とそこからリンクを張っている記事を参照してください.

2022-10-11 Tue

■ #4915. 英語史のデジタル資料 --- 大学院のデジタル・ヒューマニティーズ入門講義より [hel_education][corpus][dictionary][slide][methodology]

今学期の大学院のオムニバス講座「人文学の方法論(デジタル・ヒューマニティーズ)」の1講義として,主に人文系の履修者を対象に「言語研究とデジタルコーパス・辞書・方言地図」を話す機会がありました.単発の授業ということで,準備した資料も今後活用されることもなさそうですので,差し障りのない形に加工した上でこちらに公開しました.基本的には,英語史を専門としない人文系大学院生向けの講義のために準備した参考資料です.スライド中からは hellog 記事への参照もたくさんあります.

1. 「言語研究とデジタルコーパス・辞書・方言地図」

2. まず,コーパスとは?

3. 1980年代以降の英語史研究

4. 英語コーパス発展の3軸

5. 主な歴史英語コーパス

6. 主な歴史英語辞書

7. 主な歴史英語方言地図

8. コーパス研究の功罪

9. 参考文献

私からは英語史研究におけるデジタル資料との付き合い方というような話しをしたわけですが,ほぼ皆が異なる分野を専攻する学生だったので,議論を通じて各々の分野での "DX" の進展について教えてもらう機会も得られ,たいへん勉強になりました.

2022-06-04 Sat

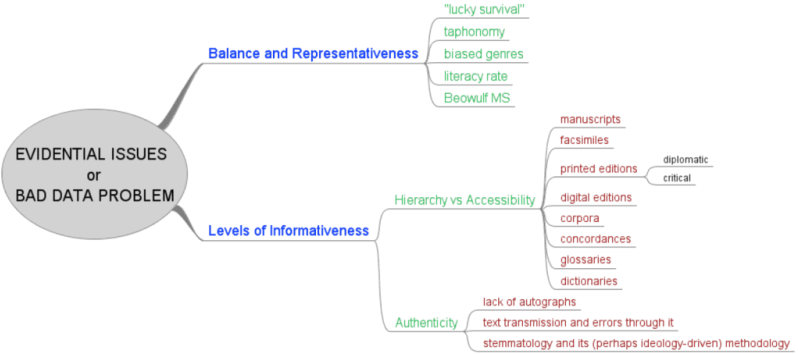

■ #4786. 歴史言語学研究における「証拠」の問題 [evidence][methodology][historical_linguistics][mindmap]

英語史を含む歴史言語学研究において「証拠」 (evidence) を巡る議論は,方法論上の問題としてきわめて重要である.歴史に関わる研究の宿命として,常に「証拠不足」あるいは "bad data problem" と呼ばれる症状がついて回るからだ.

20世紀以降の録音資料を別とすれば,歴史言語研究のソースは事実上文字資料に限られる.現存する文字資料はかつて存在した文字資料全体の一部にすぎないし,質的にも劣化したものが多い.これは避けて通れない現実である.

このメタな証拠の問題に関して大学院の授業で話しをする機会があった.講義用のメモとしてマインドマップを作成したので公開しておきたい(まだ整理の途中で Ver. 0.7 くらいのもの).

授業では「証拠」の問題を具体的に掘り下げていくに当たって,関連する hellog 記事群を参照しながら話しをした.こちらの記事セットを参照.

2022-02-24 Thu

■ #4686. 比較言語学では音の類似性ではなく対応こそが大事 [comparative_linguistics][reconstruction][methodology][phonetics][sound_change][etymology]

比較言語学 (comparative_linguistics) では,系統関係にあるかもしれないと疑われる2つの言語をピックアップし,対応するとおぼしき語どうしの音形を比較する.その際に,両語の音形が何らかの点で「似ている」ことに注目するのが自然で直感的ではあるが,比較言語学の「比較」の要諦は類似性 (similarity) ではなく対応 (correspondence) である.これは意外と盲点かもしれない.音形としてまったく似ても似つかないけれども同一語源に遡る例もあれば,逆に見栄えはそっくりだけれども系統的に無関係な例もあるからだ.

それぞれの例として「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]),「#1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音」 ([2012-06-21-1]),「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]),「#4683. 異なる言語の間で「偶然」類似した語がある場合」 ([2022-02-21-1]),「#4072. 英語 have とラテン語 habere, フランス語 avoir は別語源」 ([2020-06-20-1]) などを参照されたい.

この比較言語学の要諦について,Campbell (266--67) は次のように雄弁に指摘している.

. . . it is important to keep in mind that it is correspondences which are crucial, not mere similarities, and that such correspondences do not necessarily involve very similar sounds. It is surprising how the matched sounds in proposals of remote relationship are typically so similar, often identical, while among the daughter languages of well-established, non-controversial, older language families such identities are not as frequent. While some sounds may stay relatively unchanged, many undergo changes which leave phonetically non-identical correspondences. One wonders why correspondences that are not so similar are not more common in such proposals. The sound changes that lead to such non-identical correspondences often change cognate words so much that their cognancy is not apparent. These true but non-obvious cognates are missed by methods such as multilateral comparison which seek inspectional resemblances.

音声は時とともに予想よりもずっと激しく変わり得る.これが比較言語学の教訓である.関連して「#411. 再建の罠---同根語か借用語か」 ([2010-06-12-1]) も参照.

・ Campbell, Lyle. "How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 262--82.

2022-02-23 Wed

■ #4685. Campbell による glottochronology 批判 [glottochronology][history_of_linguistics][comparative_linguistics][methodology]

アメリカの言語学者 Swadesh により提唱された glottochronology (言語年代学)については,「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]),「#1729. glottochronology 再訪」 ([2014-01-20-1]),「#2659. glottochronology と lexicostatistics」 ([2016-08-07-1]),「#2660. glottochronology と基本語彙」 ([2016-08-08-1]),「#2661. Swadesh (1952) の選んだ言語年代学用の200語」 ([2016-08-09-1]) をはじめとして glottochronology の各記事で取り上げてきた.

個別言語の基本語彙はゆっくりではあるが一定の速度で置き換えられていくという仮説に基づく歴史言語研究の方法論だが,言語学の主流派からは手厳しい非難を浴びており,すでに過去の仮説とみなされることも多い.様々な批判があるが,今回は短いながらも的確な Campbell の議論 (264) に耳を傾けてみよう.実に手厳しい.

Glottochronology, which depends on basic, relatively culture-free vocabulary, has been rejected by most linguists, since all its basic assumptions have been challenged . . . . Therefore, it warrants little discussion here; suffice it to say that it does not find or test relationships, but rather it assumes that the languages compared are related and proceeds to attach a date based on the number of core-vocabulary words that are similar between the languages compared. This, then, is no method for determining whether languages are related or not.

A question about lexical evidence in long-range relationships has to do with the loss or replacement of vocabulary over time. It is commonly believed that "comparable lexemes must inevitably diminish to near the vanishing point the deeper one goes in comparing remotely related languages" . . . , and this does not depend on glottochronology's assumption of a constant rate of basic vocabulary loss through time and across languages. In principle, related languages long separated may undergo so much vocabulary replacement that insufficient shared original vocabulary will remain for an ancient shared kinship to be detected. This constitutes a serious problem for those who believe in deep relationships supported solely by lexical evidence.

・ Campbell, Lyle. "How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 262--82.

2022-02-21 Mon

■ #4683. 異なる言語の間で「偶然」類似した語がある場合 [comparative_linguistics][statistics][lexicology][sound_change][arbitrariness][methodology]

「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]) の (1) で「偶然の一致」という可能性に言及した.2つの言語の系統的な関係を同定することを目指す比較言語学 (comparative_linguistics) にとって,2言語からそれぞれ取り出された1対の語が,言語の恣意性 (arbitrariness) に基づき,たまたま似ているにすぎないのではないか,という疑念は常に脅威的である.類似性の偶然と必然をどう見分けるのか,これは比較言語学の方法論においても,あるいはそれを論駁しようとする陣営にとっても,等しく困難な問題である.

この問題について,Campbell (275--76) が "Chance Similarities" と題する1節で Doerfer の先行研究に言及しながら論じている.偶然性には2種類あるという趣旨だ.

Doerfer (1973: 69--72) discusses two kinds of accidental similarity. "Statistical chance" has to do with what sorts of words and how many might be expected to be similar by chance; for example, the 79 names of Latin American Indian languages which begin na- (e.g., Nahuatl, Naolan, Nambicuara, etc.) are similar by sheer happenstance, statistical chance. "Dynamic chance" has to do with forms becoming more similar through convergence, that is, lexical parallels (known originally to have been different) which come about due to sounds converging through sound change. Cases of non-cognate similar forms are well known in historical linguistic handbooks, for example, French feu 'fire' and German Feuer 'fire' . . . (French feu from Latin focus 'hearth, fireplace' [-k- > -g- > -ø; o > ö]; German Feuer from Proto-Indo-European *pūr] [< *puHr-, cf. Greek pür] 'fire,' via Proto-Germanic *fūr-i [cf. Old English fy:r]).

共時的・通言語的な偶然の一致が "statistical chance" であり,通時的な音変化の結果,形態が似てしまったという偶然が "dynamic chance" である.比較言語学で2言語からそれぞれ取り出された1対の語を比べる際に,だまされてはいけない2つの注意すべき点として銘記しておきたい.

"dynamic chance" の1例として「#4072. 英語 have とラテン語 habere, フランス語 avoir は別語源」 ([2020-06-20-1]) を参照.

・ Campbell, Lyle. "How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 262--82.

・ Doerfer, Gerhard. Lautgesetz und Zufall: Betrachtungen zum Omnikomparatismus. Innsbruck: Institut für vergleichende Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1973.

2022-01-29 Sat

■ #4660. 言語の「世代変化」と「共同変化」 [language_change][schedule_of_language_change][sociolinguistics][do-periphrasis][methodology][progressive][speed_of_change]

通常,言語共同体には様々な世代が一緒に住んでいる.言語変化はそのなかで生じ,広がり,定着する.新しい言語項は時間とともに使用頻度を増していくが,その頻度増加のパターンは世代間で異なっているのか,同じなのか.

理論的にも実際的にも,相反する2つのパターンが認められるようである.1つは「世代変化」 (generational change),もう1つは「共同変化」 (communal change) だ.Nevalainen (573) が,Janda を参考にして次のような図式を示している.

(a) Generational change

┌──────────────────┐

│ │

│ frequency │

│ ↑ ________ G6 │

│ ________ G5 │

│ ________ G4 │

│ ________ G3 │

│ ________ G2 │

│ ________ G1 time → │

│ │

└──────────────────┘

(b) Communal change

┌──────────────────┐

│ │

│ frequency | │

│ ↑ | | G6 │

│ | | G5 │

│ | | G4 │

│ | | G3 │

│ | | G2 │

│ | G1 time → │

│ │

└──────────────────┘

世代変化の図式の基盤にあるのは,各世代は生涯を通じて新言語項の使用頻度を一定に保つという仮説である.古い世代の使用頻度はいつまでたっても低いままであり,新しい世代の使用頻度はいつまでたっても高いまま,ということだ.一方,共同変化の図式が仮定しているのは,全世代が同じタイミングで新言語項の使用頻度を上げるということだ(ただし,どこまで上がるかは世代間で異なる).2つが対立する図式であることは理解しやすいだろう.

音変化や形態変化は世代変化のパターンに当てはまり,語彙変化や統語変化は共同変化に当てはまる,という傾向が指摘されることもあるが,実際には必ずしもそのようにきれいにはいかない.Nevalainen (573--74) で触れられている統語変化の事例を見渡してみると,16世紀における do 迂言法 (do-periphrasis) の肯定・否定平叙文での発達は,予想されるとおりの世代変化だったものの,17世紀の肯定文での衰退は世代変化と共同変化の両パターンで進んだとされる.また,19世紀の進行形 (progressive) の増加も統語変化の1つではあるが,むしろ共同変化のパターンに沿っているという.

具体的な事例に照らすと難しい問題は多々ありそうだが,理論上2つのパターンを区別しておくことは有用だろう.

・ Nevalainen, Terttu. "Historical Sociolinguistics and Language Change." Chapter 22 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 558--88.

・ Janda, R. D. "Beyond 'Pathways' and 'Unidirectionality': On the Discontinuity of Language Transmission and the Counterability of Grammaticalization''. Language Sciences 23.2--3 (2001): 265--340.

2022-01-06 Thu

■ #4637. 18世紀の非標準的な発音の復元法 [dialectology][standardisation][prescriptive_grammar][philology][ortheopy][prescriptivism][pronunciation][lexicography][methodology][walker][reconstruction]

英語史研究では,近代英語期,とりわけ18世紀の非標準的発音の同定は難しいと信じられてきた.18世紀といえば「理性の時代」であり,言語についていえばまさに規範主義 (prescriptivism) の時代である.「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]) を代表例として,標準的で規範的な発音を提示する辞書が次々と出版された時代だった.非標準的な地域方言や社会方言が記録される余地などないと信じられてきた.

しかし,考えてみれば,規範主義の言語論というものは「○○という発音・語法を用いるべし」というだけではなく「△△という発音・語法は用いるべからず」と説くことも多い.つまり,禁止すべきとされる「△△」は当時の非標準的な言語項を表わしているものと解釈できるのである.何がダメだったのかを理解することは,すなわち当時の一般的な言語慣習を復元することにつながるのである.これは文献学上の証拠 (evidence) を巡るメソドロジーとして一種のどんでん返しといってよい.Beal の論文は,まさにこのどんでん返しを披露してくれている.Beal (345--46) の結論部を引用しよう.

I hope that I have demonstrated that, even though the authors of these works [= prescriptive works] were prescribing what they viewed as 'correct' pronunciation, a proto-RP used by educated, higher-class speakers in London, they were often acute observers of the variants which were proscribed. In telling their readers which pronunciations to avoid, they provide us with a record of precisely those non-standard features that were most salient at the time. Such evidence can fill in the gaps in the histories of dialects, provide answers to puzzles such as those surrounding the reversal of mergers, and, perhaps most importantly, can provide time-depth to the 'apparent-time' studies so prevalent in current variationist work.

文献学においては証拠の問題が最重要であることを,再考させてくれる.

・ Beal, Joan C. "Marks of Disgrace: Attitudes to Non-Standard Pronunciation in 18th-Century English Pronouncing Dictionaries. Methods and Data in English Historical Dialectology. Ed. Marina Dossena and Roger Lass. Bern: Peter Lang,2003. 329--49.

2021-08-30 Mon

■ #4508. World Englishes のコーパス研究の未来 [world_englishes][variety][corpus][multilingualism][methodology][ice]

連日 World Englishes に関する話題を取り上げている.比較的新しい分野であるとはいえ,この分野でのコーパスを用いた研究には少なくとも数十年ほどの実績がある.その走りは,1960年代以降,世紀末にかけて徐々に蓄積されてきた,主として英米変種に焦点を当てた各100万語からなるコーパス群,いわゆる "The Brown family of corpora" だったといってよいだろう (cf. 「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」 ([2010-06-29-1])) .

この "Brown family" は,次なる大型プロジェクトにもインスピレーションを与えた.「#517. ICE 提供の7種類の地域変種コーパス」 ([2010-09-26-1]) で紹介した International Corpus of English である.1990年に Sydney Greenbaum が計画を発表して以来,イギリス英語とアメリカ英語はもちろん,現在までにカナダ英語,東アフリカ英語,香港英語,インド英語,アイルランド英語,ジャマイカ英語,ニュージーランド英語,ナイジェリア英語,フィリピン英語,シンガポール英語,スリランカ英語など様々な英語変種の100万語規模のコーパスが編纂されてきた(一部のものはダウンロード可能).互いに比較可能な形でデザインされており,ICECUP という検索ソフトウェアも用意されている.本ブログの ice の記事も参照.

続いて,2013年にこの分野における近年の最大の成果である GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English) がオンライン公開された.「#4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English」 ([2020-09-25-1]) で紹介した通り,20カ国からの英語変種を総合した19億語からなる巨大世界英語変種コーパスである.現在,このコーパスは世界英語に関する研究でよく利用されている.

このように World Englishes を巡るコーパスの編纂と使用が促進されてきたが,今後,この方面ではどのような展開が予想されるだろうか.Mair (118--19) は今後の展開(あるいは希望)として3点を挙げている.

(1) 諸変種の歴史の初期段階のコーパスの編纂が待たれる

(2) 諸変種の実態についてウェブ上のデータを利用することがますます有用となってくる

(3) 諸変種の多くについてマルチリンガルな状況で使用されているのが実態である以上,従来の英語のモノリンガル・コーパスという枠組みではなく,英語を含むマルチリンガル・コーパスというつもりで編纂されていくべきである

とりわけ (3) は,伝統的な「英語学」を学んできた私のような者にとっては,ショッキングな,目から鱗が落ちるような未来像でもある.World Englishes 研究は,すでに英語学の枠からはみ出し,"sociolinguistics of globalisation" (Mair 119) というべき目標へと踏み出していることを示唆する.そして「英語史」の研究も,世界英語を考慮に入れる以上,こうした動向と連動して,ますます開かれたものになっていくのだろう.

・ Mair, Christian. "World Englishes and Corpora." Chapter 6 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 103--22.

2021-08-29 Sun

■ #4507. World Englishes の類型論への2つのアプローチ [world_englishes][variety][typology][linguistic_ideology][ecolinguistics][methodology]

昨日の記事「#4506. World Englishes の全体的傾向3点」 ([2021-08-28-1]) で触れたように,世界英語 (world_englishes) の研究はコーパスなどを用いて急速に発展してきている.Fong (88) による概括を参照すると,研究の潮流としては,世界英語の普遍性と多様性を巡る類型論 (typology) には大きく2つの方向性があるようだ.

(1) 1つは様々な英語に共通する "angloversals" を探る方向性である.ENL と ESL の英語変種を比べても,一貫して受け継がれているかのように見える不変の特徴が確認される.ここから "angloversals" と称される英語諸変種の共通点を探る試みがなされてきた.「継承」という通時的な側面はあるが,その結果としての類似性を重視する共時的な視点といってよいだろう.

(2) もう1つは,どちらかというと英語の諸変種間で共通する側面や相違する側面があることを認め,なぜそのような共通点や相違点があるのかを,歴史社会的なコンテクストに基づいて説明づけようとする視点である.主唱者の Mufwene (2001) の見方を参照すれば,諸英語の歴史的発展は接触言語の特徴や社会経済的な環境,いわゆる「言語生態系」に敏感なものであるということになる.

Fong は,世界英語研究への対し方として,このような2つの系譜があることをサラっと紹介しているが,言語イデオロギー的には,この2つは相当に異なるベルクトルをもっているものと思われる.研究者も自らがどちらの視点に立つかを自覚しておく必要があるように思われる.

・ Fong, Vivienne. "World Englishes and Syntactic and Semantic Theory." Chapter 5 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 84--102.

・ Mufwene, S. S. The Ecology of Language Evolution. Cambridge: CUP, 2001.

2021-07-08 Thu

■ #4455. 英語史では書き言葉が同時代の話し言葉をどれだけ反映してきたか [literacy][medium][writing][standardisation][methodology]

書き言葉は話し言葉を写すものであるという理解が広く行き渡っている.確かにこれは書き言葉の1つの重要な機能であり,それ自体は間違いではない.しかし私は,話し言葉と書き言葉は,言語を表わす2つの独立した媒体と認識している.確かに両者の関係は深いが,原則として互いに独立している.訴えかける感覚も話し言葉は聴覚,書き言葉は視覚と異なっているし,機能においても完全に一致することはあり得ないと考えている.

話し言葉と書き言葉は原則として互いに独立した媒体であり,ピタッと一致することはあり得ないことを前提としつつ,では英語史では両者はどのくらいかけ離れていたのか,あるいは歩み寄っていたのか,ということを問題としたい.日本語史でいうところの「言文(不)一致」の問題である.

日本語史と比べればという条件つきの意見だが,英語史においては,英語が書き言葉に付されたとき,それが同時代の話し言葉をどのくらいよく反映していたかと問われれば,「比較的よく」と答えられるように思われる.日本語では変体漢文,漢文訓読文,和漢混淆文など,話し言葉から大きく逸脱した書き言葉が広く用いられてきたが,英語ではそれほどの大きな逸脱はみられなかった.

英語史の時代でいえば,書き言葉が話し言葉に最も接近していたのは中英語期だったかもしれない.発音がそのまま綴字に乗ったという点でも,書き言葉に威信を与える標準語が存在しなかったという点でも,両媒体は接近していたといえそうだ.

一方,先立つ古英語期や,後続する近代英語期にかけては,両媒体の距離は相対的に大きかったように思われる.古英語の韻文は「口承文学」とはいえ,同時代の話し言葉を表わしたものとは考えられないし,後期にかけては「ウェストサクソン標準語」も現われ,中英語最初期まである程度の影響力を保った.後期中英語から近代英語期にかけてはラテン語やフランス語などの威信をもった語彙が大量に流入し,書き言葉では同時代の話し言葉よりも水準の高い語彙選択がなされた.このような点について,Schaefer (1285--86) は次のように述べている.

[M]ost of what has come down to us in writing should be considered as influenced by the very medium that allows us to look into these historical linguistic data. However, if we compare the poetic evidence from the early 8th century to the prose evidence from the 12th, it is probably the latter that brings us closest to what may be considered to mirror the spoken language of the respective period. Albeit that the former must have been heavily informed by the pre-Christian oral culture, its form most certainly does not reflect conceptually 'spoken' language. Moreover, English was only firmly reestablished in writing in the 14th and 15th centuries. In that period English in writing obviously profited very much from the literate languages Latin and French . . . . The influence of Latin continued well into the Modern period and hence made the disparity between prose writing in the then establishing standard and the actual spoken language even wider.

英語史では,むしろ現代にかけて話し言葉と書き言葉の距離が狭まってきているとも考えられる.ラジオ,テレビ,インターネットなどの技術に支えられて,各媒体によるコミュニケーションが劇的に増え,両媒体間の境目も従来ほど明確ではなくなってきていることも関係しているだろう.

同じ問題意識からの記事として「#3210. 時代が下るにつれ,書き言葉の記録から当時の日常的な話し言葉を取り出すことは難しくなるか否か」 ([2018-02-09-1]) も参照.

・ Schaefer, Ursula. "Interdisciplinarity and Historiography: Spoken and Written English --- Orality and Literacy." Chapter 81 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1274--88.

2021-05-09 Sun

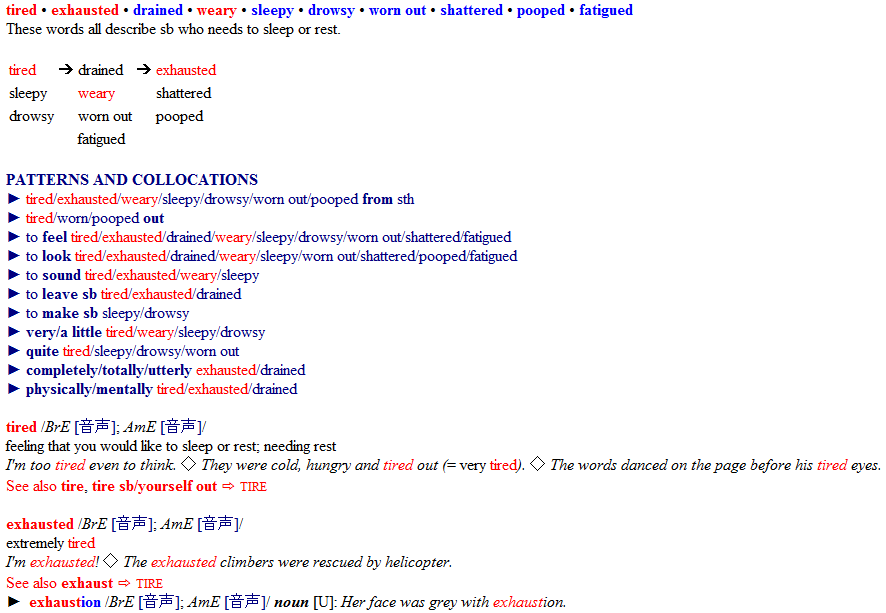

■ #4395. 英語の類義語について調べたいと思ったら [khelf_hel_intro_2021][thesaurus][dictionary][lexicology][htoed][semantics][synonym][corpus][methodology]

英語を学ぶ上で,類義語 (synonym) というのは厄介です.訳語としては同じなのに,実際にはニュアンスの違いがあるというのだから手間がかかります.一般に言語において完全な同義語はないとされますが,意味が微妙に異なる類義語というのは,思っている以上に多く存在します.

日本語で考えてみれば,類義語の多さにはすぐに気づくでしょう.「疲れる」の類義語を挙げてみましょう.「くたびれる」「くたばる」「へたばる」「へばる」「グロッキー」「バテる」「疲労する」「困憊する」「へとへとになる」「ふらふらになる」「疲れ切る」など,それぞれ独特のコノテーションがありますね.

英語で「疲れた」といえば,第一に tired が思い浮かびますが,他に exhausted, drained, weary, worn out, shattered, pooped, fatigued などもあります.学習するには厄介ですが,各々独自のコノテーションをもっており存在意義があるようです.昨日の「英語史導入企画2021」のためのコンテンツは,学部生による「「疲れた」って表現,多すぎない?」です.こちらもご覧ください.

このような類義語に関心をもったら,まず当たるべきは学習者用の英英辞典です.例えば Longman Dictionary of Contemporary English (= LDOCE) などでは,たいてい主要な見出し語(例えば tired)のもとに,THESAURUS という類義語コーナーが設けられており,各類義語の使い分けが簡潔に記されています.

thesaurus というのは,ずばり類義語辞典のこと.とすれば,類義語辞典そのものに当たるのが早いといえば早いですね.例えば,Oxford Learner's Thesaurus によれば,各類義語のニュアンス,用例,コロケーションが細かく解説されています.以下のように,どんどん記述が続いていきます.かゆいところに手が届く辞典ですね.

さらに詳しく調べたいのであれば,各類義語が用いられている「現場」からの事例を多数集めて分析することが必要になります.こうなるとコーパスの利用が有用です.まずは,イギリス英語とアメリカ英語の各々について,BNCweb と COCA というコーパスに当たってみるのがお薦めです.

「英語史導入企画2021」の開催中ということで,かなり高度な研究ツールながらも歴史的類義語辞典なるもの紹介しておきましょう.Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (= HTOED) です.詳細は「#3159. HTOED」 ([2017-12-20-1]) をどうぞ.

2021-01-08 Fri

■ #4274. 英語の学習・教育にも英語史・英語学の研究にもコーパスやオンラインツールを [corpus][coca][dictionary][methodology][elt]

先月出版された今井著『英語独習法』が広く読まれているようだ.認知科学に基づく効果的な英語学習の指南書である.私も読了したところだが,目を引いたのは「第5章 コーパスによる英語スキーマ探索法 基本篇」と「第6章 コーパスによる英語スキーマ探索法 上級篇」である.そこでは,学習者に求められるのは受け身の学習ではなくコーパスを利用した能動的な学習であると説かれ,具体的なオンラインコーパスの利用法が伝授される.ターゲットとなる単語についてコーパスが与えてくれる頻度,共起,例文,関連語などの情報をもとに,その単語に関するスキーマを自ら習得していくことが大事である,という趣旨だ.そこで挙げられているコーパスを含めたオンラインツールのうち,無料で利用できるものを挙げておきたい(今井,259--60).

・ Weblio 英和・和英辞典

・ Cambridge English Dictionary

・ SkELL (= Sketch Engine for Language Learning)

・ COCA (= Corpus of Contemporary American English)

・ WordNet: A Lexical Database for English

本書の5,6章のほか「探究実践篇」と題する50ページを超える部分では,英語学習のみならず英語学の研究テーマとなり得る種類の話題がいくつか取り上げられており,英語学・英語史を専攻する大学生にとっても有用である.コーパスを利用した研究のヒントとなるだろう.

本書を貫くキーワード「スキーマ」は「氷山の水面下の知識」とも言い換えられている.英語の単語や表現を真に習得するためには,それを取り巻く百科辞典的な知識たる「スキーマ」を習得することが必要である.英語の単語や表現の習得のためには,確かに必要である.

(ここからは我田引水にて失礼.)一方,英語という言語を理解するためには,英語のスキーマを理解しておく必要がある.英語を取り巻く社会言語学的な環境であるとか,英語を英語たらしめてきた歴史(=英語史)に関する知識である.これは氷山の水面下にある百科辞典的な知識であり,自然には身につけることができない.やはり能動的に学んでいく必要がある.

本書を読み,英語史は「英語のスキーマ」「英語という氷山の表面化の知識」の一部を構成するものだったのだな,と気づいた次第.

・ 今井 むつみ 『英語独習法』 岩波書店〈岩波新書〉,2020年.

2020-12-15 Tue

■ #4250. Shakespeare の言語の研究に関する3つの側面と4つの目的 [shakespeare][emode][literature][methodology][philology]

私自身は Shakespeare の言語を本格的に研究したことはないが,英語史の記述研究においては避けることのできない大きな対象であることは間違いない.言語研究という観点からの Shakespeare への注目は19世紀後半に始まり,現在までに多くの成果が蓄積されてきた.文法書,語彙目録,コーパス,コンコーダンス,データベースも整備されてきたし,論著の数もはかりしれない.現在も主としてコーパスを用いた研究に様々な動きがあるようで,Shakespeare 人気は相変わらずである.

Busse and Busse (811) に,他の論著に依拠したものではあるが,Shakespeare の言語の研究について,3つの側面と4つの目的を区別する必要があるとして,それぞれ箇条書きされている.まずは3つの側面から.

1. English as it was about 1600

2. Shakespeare's interest in his language

3. Shakespeare's unique use of English

「Shakespeare の言語」を狭く解釈すれば3のみとなるだろうが,当時の初期近代英語全体のなかにそれを位置づけ,そこからさらに Shakespeare の言葉使いの特徴をあぶり出すという趣旨を含めれば1も重要である.そして,Shakespeare の言語に対する関心や態度という2の側面も当然ながら探りたい.

次に Shakespeare の言語の研究の4つの目的について.

1. to enable the speaker of Present-day English to share as far as possible in the responses of the original audience;

2. to draw attention to the manner in which Shakespeare handles the language of his time for artistic purposes;

3. to use the language of Shakespearean drama as data on which to base conclusions about Elizabethan English in general; and

4. to provide illuminating information about various aspects of Shakespeare's linguistic background, in particular, the attitude to the language of his time.

いずれも現代的な言語研究の目的であるとともに,実は多分に philological な目的である.

関連して 「#195. Shakespeare に関する Web resources」 ([2009-11-08-1]),「#1763. Shakespeare の作品と言語に関する雑多な情報」 ([2014-02-23-1]) を参照.その他 shakespeare の数々の記事もどうぞ.

・ Busse, Ulrich and Beatrix Busse. "Early Modern English: The Language of Shakespeare." Chapter 51 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 808--26.

2020-04-24 Fri

■ #4015. いかにして中英語の発音を推定するか [methodology][phonetics][phonology][comparative_linguistics][reconstruction][cognate][me][dialect][spelling][sobokunagimon]

録音記録など直接の音声証拠が残っていない古い時代の言語音をいかにして推定するかという問いは,素朴な疑問でありながら,歴史言語学にとって本質的な課題である.英語史におけるこの課題については,これまでも一般的な観点から「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1]),「#758. いかにして古音を推定するか (2)」 ([2011-05-25-1]) などで取り上げてきた.

しかし,推定の対象となる時代によっても,推定のために利用できる手段には違いがある.今回は Smith (40) を参照して,とりわけ中英語の発音を推定する方法に注目してみたい.5点ほど挙げられている.

a) "reconstruction", both comparative (dealing with cognate languages) and internal (dealing with paradigmatic variation);

b) analysis of "residualisms" surviving in modern accents of English;

c) analysis of the writings of spelling-reformers and phoneticians from the Early Modern English period, supplying information about usages closer to the Middle English period than now;

d) analysis of contemporary verse-practices, based on the analysis of rhyme, alliteration and meter; and

e) analysis of spellings.

逆順にコメントを加えていきたい.e) のスペリングの分析というのは拍子抜けするくらい当たり前のことに思われるかもしれない.中英語は表音文字を標榜するローマン・アルファベットを用いて書かれている以上,単語のスペリングを参考にするのは当然である.しかし,現代英語の発音とスペリングの関係を考えてみれば分かるように,スペリングは素直に発音を表わしているわけではない.したがって,中英語においても完全に素直に発音を表わしていたわけではいだろうという懐疑的な前提がどうしても必要となる.それでも素直ではないとはいえ少なくとも間接的な形で発音を表わそうとしていることは認めてよさそうであり,どのように素直でないのか,どのくらい間接的なのかについては,当時の文字体系やスペリング体系の詳細な分析を通じてかなりの程度明らかにすることができる.

d) は韻文の利用である.中英語の韻文は,とりわけ後期にかけて大陸から新しくもたらされた脚韻 (rhyme) が栄えた.脚韻の証拠は,とりわけ母音の質量や強勢位置に関して多くの情報を与えてくれる.一方,古英語で隆盛をきわめた頭韻 (alliteration) は中英語期には陰りをみせたものの,北西方言を中心に根強く生き残り,中英語の子音や強勢位置に関するヒントを与え続けてくれる.また,韻文からは,上記の脚韻や頭韻とも密接に関わるかたちで韻律 (meter) の種々の要素が,やはり当時の発音に示唆を与えてくれる.

c) は,後続する近代英語期に史上初めて本格的に現われてくる音声学者たちによる,当時の発音についてのメタ・コメントに依拠する方法である.彼らのコメントはあくまで近代英語期の(主として規範的な)発音についてだが,それが正確に推定できれば,前代の発音についても大きなヒントとなろう.一般的な音変化の特徴を理解していれば,出力(近代英語期の発音)から逆算して入力(中英語期の発音)を得られる可能性が高まる.

b) 近現代の周辺的な方言には,非常に古い形式が残存していることがある.時間軸をさかのぼるのに空間軸をもってする,という手法だ.関連して「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),「#2019. 地理言語学における6つの原則」 ([2014-11-06-1]) などを参照されたい.

最後に a) は,関連する諸言語との比較 (comparative_linguistics) に基づく再建 (reconstruction) や内的再建による理論的な推定法である.再建というと,文献のない時代の言語を復元する手法と思われるかもしれないが,文献が確認される古英語,中英語,近代英語においても証拠の穴を埋めるのに十分に利用され得る.

中英語の発音の研究は,上記のような数々の手法で進められてきており,今では相当詳しいことが明らかにされている.

・ Smith, Jeremy J. "Periods: Middle English." Chapter 3 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 32--48.

2020-03-07 Sat

■ #3967. コーパス利用の注意点 (3) [corpus][methodology][representativeness]

標題については,以下の記事を含む様々な機会に取り上げてきた.

・ 「#307. コーパス利用の注意点」 ([2010-02-28-1])

・ 「#367. コーパス利用の注意点 (2)」 ([2010-04-29-1])

・ 「#428. The Brown family of corpora の利用上の注意」 ([2010-06-29-1])

・ 「#1280. コーパスの代表性」 ([2012-10-28-1])

・ 「#2584. 歴史英語コーパスの代表性」 ([2016-05-24-1])

・ 「#2779. コーパスは英語史研究に使えるけれども」 ([2016-12-05-1])

コーパスを利用した英語(史)研究はますます盛んになってきており,学界でも当然視されるようになったが,だからこそ利用にあたって注意点を確認しておくことは大事である.主旨はおよそ繰り返しとなるが,今回は英語歴史統語論の概説書を著わした Fischer et al. (14) より,4点を指摘しよう.

(i) there can be tension between what is easily retrieved through corpus searches and what is thought to be linguistically most significant; a historical syntactic case in point involves patterns of co-reference of noun phrases . . . ; these have been largely neglected because they involve information status, which is currently not part of any standard annotation scheme;

(ii) when a data search yields large numbers of hits, there may be a temptation to interpret corpus results merely as numbers, which is a severely reductive approach; in cases of grammaticalization, for example, changes in frequency may act as tell-tale signs . . . , but an exclusive quantitative focus will mean that one is ignoring the changes in meaning and context that form the core of the process;

(iii) the substantial amounts of data that can be collected from a corpus can also blind researchers to the dangers of making generalizations about the language as a whole on the basis of a partial view of it; this is a particularly relevant problem for diachronic research, because we only have very incomplete evidence for the state of the language in any historical period . . . ;

(iv) trying to achieve greater representativness by collecting and comparing data from various corpora can also be tricky: principles guiding text inclusion vary widely, there is little standardization in user interfaces, and they can require a significant time investment to learn to operate.

この4点を私の言葉で超訳すれば,次のようになる.

(i) コーパスで遂行しやすい問題が,言語学的には必ずしも意味のある問題ではないかもしれない点に注意すべし

(ii) 量的な観点を重視する研究には役立ちそうだが,質的な観点が見過ごされてしまう危険性がある

(iii) 巨大なコーパスであったとしても,完全に representative であるわけではない(いわゆる歴史言語学における "bad-data problem")

(iv) コーパス編纂者の前提やインターフェース作成者の意図をつかんだ上で,使用法を心して習熟すべし

・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow